高中语文选修《中国古代诗歌散文欣赏》【配套课件】第五单元 自主赏析 篇目三 文与可画筼筜谷偃竹记(82张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文选修《中国古代诗歌散文欣赏》【配套课件】第五单元 自主赏析 篇目三 文与可画筼筜谷偃竹记(82张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

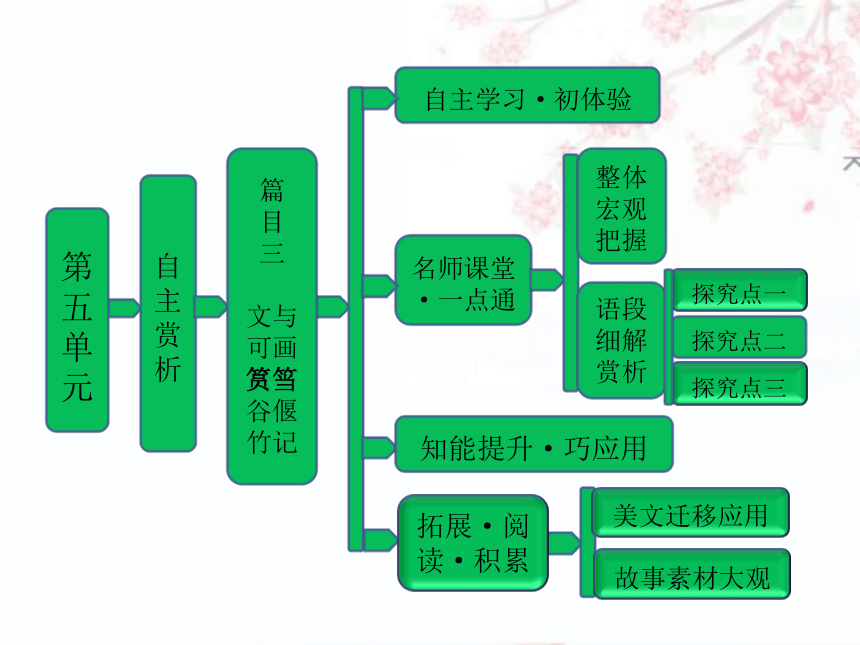

自主学习·初体验

自主赏析

名师课堂

·一点通

篇

目

三

文与可画

筼筜谷偃竹记

整体

宏观

把握

探究点一

语段细解赏析

探究点二

探究点三

第

五单

元

知能提升·巧应用

美文迁移应用

故事素材大观

拓展·阅读·积累

说作者

(见第二单元《新城道中》)

? 寻背景

文与可(1018-1079),即文同,北宋画家,字与可,梓州永泰(今四川盐亭东)人。与苏轼为中表兄弟。善画山水,尤善画竹,创深墨为面,淡墨为背的竹叶画法,开后世“湖州竹派”。筼筜谷,山谷名,在洋州(今陕西洋县)西北,以盛产筼筜(生长在水边的大竹子)得名。神宗熙宁八年(1075)文与可出任洋州知州。元丰二年(1079)正月改知湖州(今浙

江湖州),赴任途中死于陈州(今河南淮阳)。文与可在洋州时,苏轼先为密州知州(今山东诸城),后改知徐州(今江苏徐州)。元丰二年三月又任湖州知州,这时文与可已去世。七月七日作者晾晒书画时,见到了文与可在洋州时赠给他的“偃竹图”,睹物思人,悲不自禁,乃写成了这一篇情真意切的优秀散文。

? 链常识

记——古代的一种文体。主要是记载事物,并通过记事、记物、写景、记人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托物言志。

? 览译文(教师用书独具)

? 看结构

? 知文意

文章紧扣题目,围绕着文与可所画的《筼筜谷偃竹图》,用诙谐和妙趣横生的语言,表现出自己和文与可的“亲厚无间”的感情,以及对文与可亡故的悲痛之情。

? 赏技巧

1.挥洒自如,章法严谨

本文信笔挥洒,舒卷自如。文中有正论,有戏语,或引诗赋,或摘书牍,时而讲琐事,时而举典故,机变灵活,姿态横生。它虽然写得随便洒脱,纵横变化,但并不杂乱无章,始终紧扣主题,围绕着文与可所画的《筼筜谷偃竹》来展开:先是议“胸有成竹”的绘画理论,这是画“偃竹图”的基础;接着叙二人的诗歌赠答,书札往来,交代《偃竹图》的由来和有关趣事;最后写见画思人,抒发悲怆之情。通篇以画贯穿,以怀念友情为中心,形散神不散,做到了自由挥洒和谨守章法的完美结合。

2.说理形象,富于理趣

这篇杂记兼有记人散文和文艺随笔的双重特征。文中,作者阐述了相当深奥的绘画理论和自己的独到理解,但却能把“理”说得活泼,充满趣味,可谓既富于理趣,又不失情趣。文章头两句描写竹子生长的形象,读之如见其形。继而笔锋一转,以反问勾画出当时作画者只求形似、缺乏神似的情形,从而巧妙地总结出“画竹,必先得成竹于胸中”的道理,流转自如,丝毫不见说理的乏味。

3.以谐衬庄,以喜衬悲

这是一篇悼念性的文字,却并没有令人陷入哀伤情绪之中,而是有意记叙二人交往时彼此沟通、相互调笑的趣事。如关于“袜材”“二百五十匹绢”“千寻竹”“馋太守”

“喷饭满案”等趣事的描写,语言明快,写得活泼、幽默,妙趣横生,但惟其如此,才可见出作者和文与可的“亲厚无间”,而文与可死后,作者的悲痛之深也就可想而知,以喜衬悲,也益见其悲,较好地体现了艺术的辩证法。

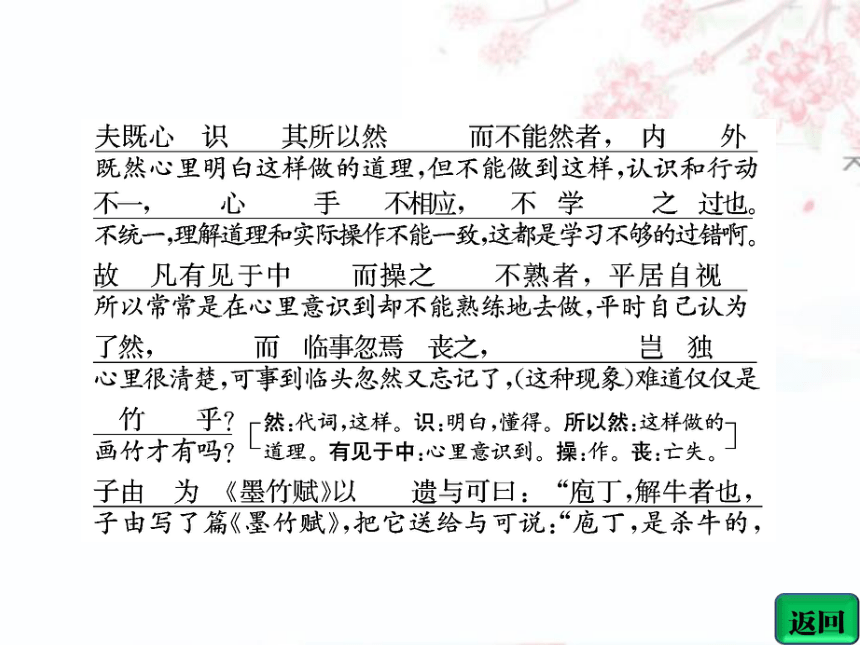

[突破词句]

累加

难道

通假字,通“稍”,稍微

这样

……的原因

过错

作

写

赠与

雕斫

意蕴

像

仅仅

2.翻译下列句子。

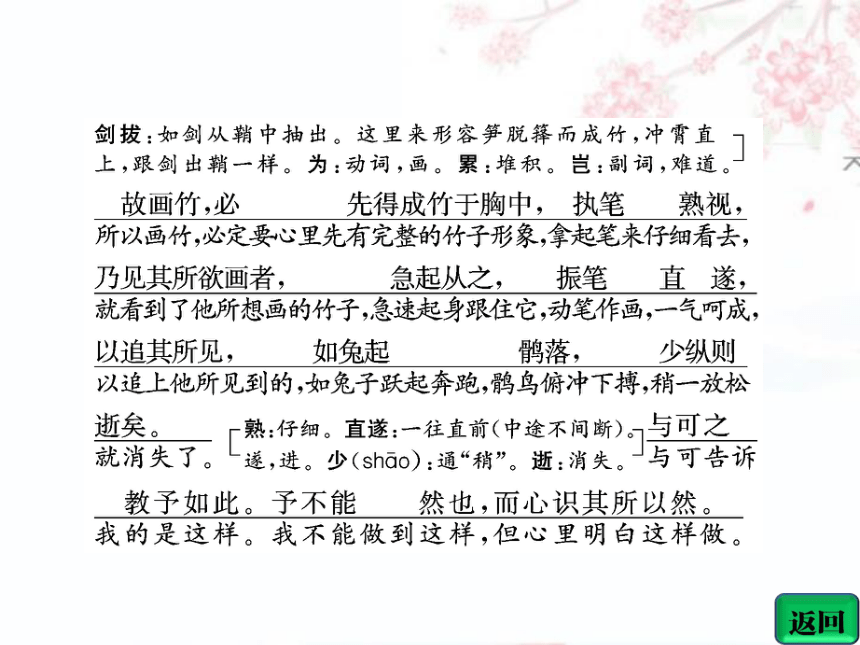

(1)故画竹,必先得成竹于胸中,执笔熟视,乃见其所欲

画者,急起从之,振笔直遂,以追其所见,如兔起鹘落,

少纵则逝矣。

译文:_________________________________________

_______________________________________________

(2)今夫夫子之托于斯竹也,而予以为有道者,则非耶?

译文:_________________________________________

_______________________________________________

答案:(1)所以画竹,必定要心里先有完整的竹子形象,拿起笔来仔细看去,就看到了他所想画的竹子,急速起身跟住它,动笔作画,一气呵成,以追上他所见到的,如兔子跃起奔跑、鹘鸟俯冲下搏,稍一放松就消失了。

(2)如今您寄托意蕴在这幅竹画上,我认为您是深知道理的人,难道不是吗?

[文理赏析]

3.下列句子属于苏轼“画竹”观点的一句是 ( )

A.节节而为之,叶叶而累之

B.画竹,必先得成竹于胸中

C.今夫夫子之托于斯竹也,而予以为有道者

D.予不能然也,而心识其所以然

解析:A项是一般人的画竹法,作者持批评态度;C项是

子由对与可说的话;D项是作者说自己心到而手不到。

答案:B

C.作者又把绘画的体验加以引申、扩展,联系到社会生

活中常见的现象说:“平居自视了然,而临事忽焉丧

之,岂独竹乎?”在社会生活中也要重视实践,不断

积累经验。这里说的是作者自己的宦途经历,是对人

生的一种自省与领悟。

D.作者看来,弟弟子由不会画画,所以只是领会了文与

可的绘画意义而已。至于自己,则是不单领会了文与

可画竹的用意,还懂得了他的绘画理论,但没有学到

他画墨竹的艺术技巧。

解析:D项,“但没有学到他画墨竹的艺术技巧”错,原文有“若予者,岂独得其意,并得其法”说明作者已经学到文与可画墨竹的艺术技巧。

答案:D

[突破词句]

古今异义词,古义是看重,今义是价值高

把……当做

兼词,之于

形容词用作动词,厌恶

话柄

画出

没有用来……的

打开

名词用作动词,证实

趁机

动词,任职

动词,作为

介词,把

介词,把

介词,把

6.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)四方之人,持缣素而请者,足相蹑于其门。

( )

译文:_________________________________________

_______________________________________________

(2)与可以书遗余曰:“近语士大夫,吾墨竹一派,近在

彭城,可往求之。袜材当萃于子矣。” ( )

译文:_________________________________________

_____________________________

答案:(1)各地的人们,带着白绢来请他作画的,在他的门口脚与脚互相碰踩。(状语后置句,应为“足于其门相蹑”)

(2)与可写信寄给我说:“近来告诉文人们,我们画墨竹这一流派的人,已传到近在徐州(的苏轼),(你们)可去求他画。做袜子的材料将要全部聚集到您那里去了。”(省略句)

[文理赏析]

7.下列各句最能体现文与可恬淡、狂放性格特点的一句

是 ( )

A.四方之人,持缣素而请者,足相蹑于其门

B.与可厌之,投诸地而骂曰:“吾将以为袜!”

C.近语士大夫,吾墨竹一派,近在彭城,可往求之。

袜材当萃于子矣

D.此竹数尺耳,而有万尺之势

解析:A项是侧面写文与可的画为人喜爱和贵重;C项

是文与可与苏轼的玩笑话,可见二人感情深厚;D项是

文与可对画的评价。

答案:B

C.作者回忆说《筼筜谷偃竹图》就是在徐州时赠给他的,并

且文与可还说自己画的竹虽只数尺,却有万尺之势。在这

里又明确地提出了艺术创作中神似重于形似的美学观点。

D.文与可夫妇在谷中“烧笋晚食”时收到了苏轼的来信,当

看到苏轼称他为“清贫馋太守”,并夸张地说他能吃掉千

亩竹子时,信中假想之情景与现实情景的绝妙巧合,竟使

得文与可“失笑喷饭满案”。失笑、喷饭两个动作,既说

明了苏轼的幽默诙谐的艺术效果,也证实了文与可与苏轼

之间思想上的相互理解和情感上的默契。

解析:B项应为“文与可离开了洋州,回到京师”。

答案:B

[突破词句]

这年

晒

废置、搁下

从前

没有隔阂

10.翻译下列句子,并探究句式特点。

元丰二年正月二十日,与可没于陈州。( )

译文:________________________________________

______________________________________________

_________________________

答案:元丰二年正月二十日,与可在陈州去世了。(状

语后置句,应为“与可于陈州没”。)

[文理赏析]

C.苏轼引经据典地说:曹操的祭文中也曾有“车过腹痛”

的诙谐之语,自己也记载下往日的幽默、戏笑之谈,正

是为了说明与表兄情感的深厚、关系的亲密无间。

D.这是一篇悼念性的文字,作者在本段解释前文写趣事缘

由。运用了以悲衬乐手法,作者的悲痛之深也就可想而

知,也较好地体现了艺术的辩证法。

解析:D项应为“运用了以乐衬悲的手法”。

答案:D

解析:D项,意:意蕴,道理。

答案:D

解析:A项“之”,①结构助词,用在主谓之间,取消句子独立性/②结构助词,的。B项“以”,①连词,表目的,“来”/②介词,把。C项“其”,①代词,他/②代词,其中的。D项“于”,①②都是介词,在。

答案:D

解析:例句“剑”,名词作状语,译为“像剑……一

样”。A项“实”,名词活用作动词,本指实际情况,此处译为“证实”。B项“夜”,名词作状语,译为

“在夜里”。C项“萌”,动词活用作名词,本指萌发,此处译为“嫩芽”。D项“贵重”,是形容词的意动用法,以……为贵重,觉得……贵重。

答案:B

解析:A项“失声”,古今意义都是指悲极气噎,哭不成声。B项“所以”,古义:连词,表原因,……的原因;今义:连词,表因果关系。C项“贵重”,古义:以……为贵重,觉得……贵重;今义:价值高。D项“以为”,古义:把……当做;今义:认为。

答案:A

5.下列句子按句式特点分类正确的一项是 ( )

①庖丁,解牛者也 ②吾将以为袜 ③而智勇多困于所溺

④故画竹,必先得成竹于胸中 ⑤四方之人,持缣素而请

者 ⑥足相蹑于其门 ⑦士大夫传之,以为口实 ⑧轮扁,

斫轮者也

A.①⑤/②⑦/③⑧/④⑥ B.①②⑦/⑤⑧/③④⑥

C.①⑧/③⑦/②④⑥/⑤ D.①⑧/②⑦/③④⑥/⑤

解析:①⑧判断句,②⑦省略句,③④⑥状语后置,⑤定

语后置。

答案:D

6.下列句子分别编为四组,全能体现艺术创作思想的一组

是 ( )

①故画竹,必先得成竹于胸中,执笔熟视,乃见其所欲

画者,急起从之,振笔直遂,以追其所见,如兔起鹘落,

少纵则逝矣

②故凡有见于中而操之不熟者,平居自视了然,而临事

忽焉丧之,岂独竹乎

③今夫夫子之托于斯竹也,而予以为有道者,则非耶

④吾言妄矣,世岂有万尺竹哉

⑤此竹数尺耳,而有万尺之势

⑥汉川修竹贱如蓬,斤斧何曾赦箨龙。料得清贫馋太守,渭滨千亩在胸中

A.①②⑤ B.③④⑥

C.③⑤⑥ D.①②④

解析:①是“胸有成竹”;②是“心手相应”;⑤是“尺幅千里”。

答案:A

C.“画竹”是本文的线索,本文记述文与可画竹的情形,以

充满感情的笔触回忆两人的交往,以及文与可死后自己的

悲慨,又从文与可的创作经验中总结出艺术创作的规律,

融叙事、抒情、议论于一炉。

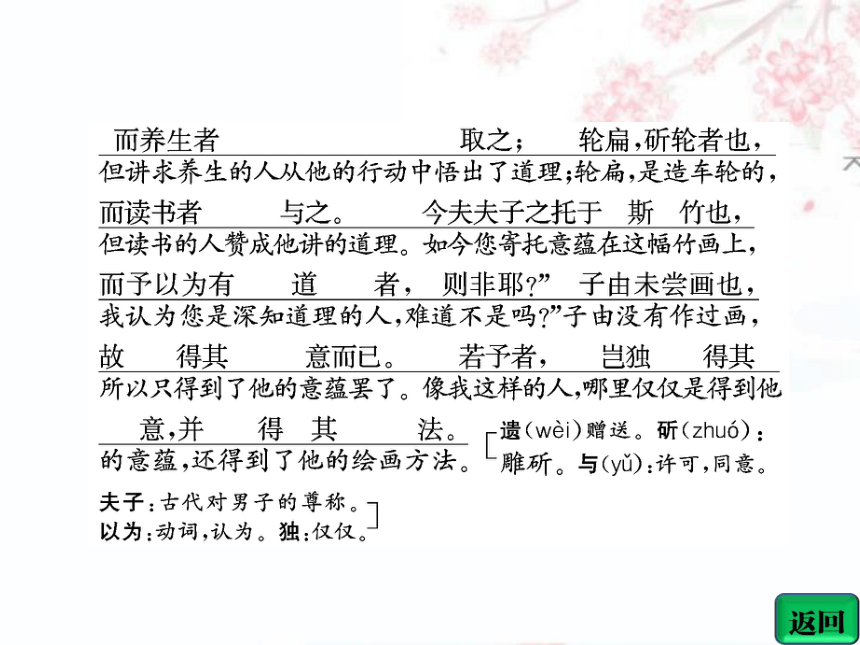

D.作者与子由都向文与可学画竹,但子由得到了他的意,

作者意与法兼得。

解析:子由没有跟文与可学画竹,原文中有“子由未尝画

也”为依据。

答案:D

8.翻译下列句子为现代汉语。

(1)夫既心识其所以然而不能然者,内外不一,心手不相

应,不学之过也。

译文:_________________________________________

(2)故凡有见于中而操之不熟者,平居自视了然,而临事

忽焉丧之,岂独竹乎?

译文: ________________________________________

(3)而余亦载与可畴昔戏笑之言者,以见与可于予亲厚无

间如此也。

译文:________________________________________

答案:(1)既然心里明白这样做的道理,但不能做到这样,认识和行动不统一,理解道理和实际操作不能一致,这都是学习不够的过错啊。

(2)所以,常常是对事情心里意识到而不能熟练地去做,平时自己认为心里很清楚,但事到临头却忽然又忘记了,(这种现象)难道仅仅是画竹才有吗?

(3)而我也记载一下过去和与可开玩笑的话,可以看出我和与可之间亲密、浓厚的情谊。

解析:“劫”有三种解释:①劫持,强夺;《荆轲刺秦

王》中有“乃欲以生劫之,必得约契以报太子”。②威

逼,胁迫;《六国论》中有“而为秦人积威之所劫哉”。③佛教用语,天地一成一败叫一劫,成语中有“万劫不

复”。此处根据语境用代入法即可推出,这里应该是

“威逼,胁迫”之意。

答案: C

解析: A项两个“为”均表被动。B项两个“之”均为主谓之间,取消独立性。C项两个“以”均作介词,解释为“用、拿”。D项第一个“其”表希望的语气词,第二个“其”代词,可译为“他”。

答案: D

解析:从题目中可以看出,这是一篇“自戒”的文章,故不存在“劝谏他人”。

答案:D

12.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)有行之人,纲纪森然,动皆法度。

译文:________________________________________

______________________________________________

(2)虽贫乏不以为不足,无故与之犹不受,况妄谋乎!

译文: _______________________________________

________________________________

(3)得若人而交之,非损我者也,实益我者也。

译文:_________________________________________

解析:需要考生注意的得分点:(1)行,一词多义,此处指品行。森然,严明的样子。法度,名词作动词,符合法度。(2)虽,即使。无故,古今异义,无缘无故。与,给予。妄:胡乱,引申为行为不正。(3)若人,这样的人。益,对……有好处。两个“也”字判断句。

答案:(1)有品行的人,纲常法纪严明,一举一动都符合法令制度。

(2)即使贫困也不认为不富足,无缘无故给他东西尚且不接受,何况是用不正当手段去谋取呢!

(3)得到这样的人并与他交往,不是损害我,实在是对我有

好处。

参考译文:

(一个人如果)有品行,他再贫穷地位再低下别人也可以结交亲近他;(一个人如果)没有品行,他再富有再尊贵别人也不结交亲近他。这是为什么呢?有品行的人,纲常法纪严明,一举一动都符合法令制度,不敢有一丝一毫越过道义触犯本分、恣意妄为的行为,即使贫困也不认为不富足,无缘无故给他东西尚且不接受,何况是用不正当手段去谋取呢!忠孝仁义的人,在家里家庭和睦,在乡里和蔼可亲,不把危害留给别人,也一定不会留下后患。没有品行的人,诡诈、谄媚、残暴、嫉妒的心理充满胸间,心中所想,眼中所见,

全都触犯道义,满嘴贪婪的口水,吞并别人的心思旺盛,假如他得到时机就会依靠势力胁迫别人,即使死了也会有所图谋,余孽仍然毒害别人,这样的人一定难以善终。普通人如果有善行,就会保全自己、保全家庭、保全子孙,留下善行被乡里的人传颂;卿相如果没有善行,就会亡掉自己、亡掉家庭、亡掉国家、亡掉天下,遗臭万年被后世人耻笑。可以断言说:没有品行的卿相,不如有品行的普通人。得到这样的人并与他交往,不是损害我,实在是对我有好处。然而假如我这里有这样一个有品行的人,人家却疏远我,我将怎样

得到这样的人并且与他交往呢?与其害怕别人拒绝我,不如用被人拒绝的原因来规范自己的行为,这样就差不多成功了。随意地用言论来非议别人,那差不多就是小人;能反省自己,就不失为君子了。终身践行这样的话吧!我年少愚昧,希望遵循我父亲所走的道路,常常害怕与他的道路相背离,而玷污了自己的父母,希望自己在道义上有所进步,期望自己达到君子的境界,所以写了这篇文章来告诫自己。

三、语言运用

13.在下面这段文字的横线上填上恰当的句子。要求:①与画

波浪线的句子句式一致;②语意连贯,符合上下文的特定

语境。

作家笔下优美的写景散文,好似热情而阅历丰富的导

游:它会带你去攀登泰山那回环曲折的盘道,_________

_____________________________________,__________

_______________________________,________________

______________________________。它会让你情不自禁地

赞叹:祖国的山山水水是多么富有迷人的魅力啊!

答案:它会领你去欣赏黄山那气象万千的云海 它会引你去游览桂林那清澈见底的漓江 它会送你去观看长江那一泻千里的激流。

14.在举办“感动中国的历史文化名人”评选活动中,苏

轼当选,请你代表筹备委员会给苏轼写一颁奖词,语

言得体准确。

答:_________________________________________

_____________________________________________

答案:他从西蜀走来,身披万里长江冲出三峡的气势,

震撼了整个大宋文坛。一鸣惊人,国之栋梁;三次遭

贬,生之劫难。也无风雨也无晴,此心安处是吾乡,

乐观一世的他浩然而来,浩然而去,留给我们的财富

不仅仅是诗、词、文、书、画,更是面对逆境的从容。

他就是东坡居士——苏轼。

论 韩 愈

陈寅恪

我一向喜欢韩文却不怎爱读韩诗,以为其文美而气盛,诗却句险而意奇,不堪像诗,倒是有几首“正常”的小诗,写得非常有韵味,清新可爱,比如这一首就丝毫不见奇险之气:天街小雨润如酥,草色遥看近却无。最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。

[美文迁移应用]

然而,最终留在我心底的韩愈,却是其人其事与其风骨。韩愈一生磊落忠朴,在政治上主儒学,排斥佛老,为文反对六朝浮夸艳丽之风,提倡复古文,提出文以载道,遵从词必自出,为人处世不平即鸣。上面这首诗就是韩愈作于五十二岁贬官途中。当年宪宗崇佛,迎佛骨入宫,以至劳民伤财,韩愈即上《论佛骨表》劝阻,结果触宪宗之怒,一纸令下贬谪潮州。在唐代岭南还是南蛮之地,民智未开,毒虫猛兽遍地,贬官岭南等同流放。直言被贬已是不幸,更不幸贬地是岭南,悲愤的

韩愈,凄凄惶惶南下,给赶来的侄孙写下这首著名的《左迁至蓝关示侄孙湘》,诗中有不平的申诉,又流露出对未来的彷徨心情。“云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前”,最堪咀嚼,我们仿佛看见又伤心又悲愤又凄凉的诗人,立马回望长安,但长安不见,连秦岭也隐在一片烟云中,而前路还十分遥远;离不忍离,去不忍去,但走始终在走。这是我最喜欢,印象最深刻的一首韩诗,诗情喷薄而出,又感人至深,应了韩愈自己的观点:欢愉之辞难工,而穷苦之言易好。

曾有论者指摘韩愈热衷仕途,贪务虚名,人品与文品不符,不知此论从何而来,甚奇。虽然文如其人未必四海皆然,总会有例外,然而,在韩愈我是坚信文如其人的,坚信韩愈的人品高尚,绝对是正直不阿的君子。“学而优则仕”,在古代确实只有为官一途,才能实现治国平天下、为民济世的宏愿。当年孔孟游说诸侯,奔走列国,为者何来?为官虽然不是目的,却是实行目的的必要手段,君子坦荡荡,只要是取之有方,大丈夫有所必为有所不为,怀抱“富贵不能淫,威武不能屈,贫贱不能移”的信念,热衷仕途又有何不可?有何不好?

这不过是退一步而言,而事实上,我从不觉得韩愈热衷仕途,贪务虚名,我横看竖看也只是觉得韩愈愚直耿言,所作所为无不发自良心和肺腑,从不为名利所累。纵观韩愈一生,两次被贬,均是犯上直言而招罪,古语有云“前事不忘后事之师”,韩愈竟然会重蹈辙,一错再错,其“愚笨”和“不智”直为“智者”所笑所讥所耻,试问那些惯于揣摸上意、溜须拍马的人,会这样呆?那些热衷仕途、贪官恋栈之徒,只恐拍马无门,溜须无路,会白白放过一次大好机会,

肯傻乎乎据理直言、甘犯龙颜?史记韩愈“操行坚正,鲠言无所忌”,晚年还以衰朽之躯,只身到叛军营中劝降。叛军列兵帐前,刀枪齐举,但韩愈无所畏缩,大义凛然,直斥其非,其英雄气概,过人胆识真不亚于单刀赴会的关云长。假若个个热衷仕途、贪务虚名者,都有此风骨和气节,又何妨热衷,何惧贪务?不恨其多只恨其少,不怕其烈只怕其淡矣。微斯人,谁能“至君尧舜上,再使风俗醇”?

“做官不为民做主,不如回家种红薯。”被贬潮州的韩愈并没有因个人得失而意志消沉,而是切切实实地做了几件好事:杀鳄除害,兴修水利,兴办教育,后来改迁袁州,还继续赎取奴婢,禁止人口买卖。在上直言陈事,兼济天下;在下务实求是,福泽一方;不以善小而不为,不以恶小而为之,韩愈一生可谓言行一致,比起那些志大才疏,高不成低不就之辈来,不怨天,不尤人,真正身体力行做到“富贵不能淫,威武不能屈,贫贱不能移”。可敬!可佩!可歌!

其实韩愈在潮州只是逗留了短短八个月,但他播下的种子,带来的希望,却是一直默默萌芽,暗暗闪亮。韩愈又像一座高山,一湾绿水,永远留在潮州,润养着潮州。“文章随代起,烟瘴几时开。不有韩夫子,人心尚草莱!”古往今来,历史上曾出现过多少王侯将相,有过多少名士英杰,不少人竖碑刻石,造庙建寺,希望可以人过留名或炳照青史。然而,刻在石上的,写在书

上的,不少早湮没在岁月的最深处,早已蔓草青青,有几多还真实地活在后人心中?在潮州短短八个月的韩愈,竟然令一片山河尽姓韩:潮州的江改叫韩江,潮州的山改叫韩山。王相将相能让江山易姓,但有几个能让山河改姓?以山河为姓,人心作书,伟哉,韩愈!壮哉,韩愈!

[故事素材大观](教师用书独具)

诗讽酸秀才

宋代一纨绔子弟,虽无才思,却以“才子”自命,常在亲朋邻里中吟几句歪诗以显示自己的才学,人们私下里称他“酸秀才”。但因他家颇有些权势,大家表面上还是恭维他,夸赞他才思敏捷,下笔如神,可以同唐代的李白杜甫、当时的欧阳修相提并论。经人一夸,酸秀才心花怒放,轻飘飘地不知道自己的轻重,竟打定主意要去寻访欧阳修,同欧阳修比试比试。

扬名趁年轻,酸秀才整理行装便带着家僮上路了。路上,他看到一棵大枇杷树,两个大丫杈上枝繁叶茂,朵朵白花开放,煞是好看,便诗兴大发,吟出两句诗来:“路旁一古树,两个大丫杈。”无奈,下面两句憋了半天也憋不出来。这时,来了一位老者,他手指枇杷树续道:“未结黄金果,先开白玉花。”酸秀才一听,拍手叫好,认为是诗人幸会,便邀老者一同去访欧阳修。

说话间,来到了河边,枇杷树渐行渐远。河中有一群鹅,有的鹅潜水,有的鹅浮在水面,酸秀才一见,灵感忽现,又吟出二句:“一群大肥鹅,嘎嘎跳下河。”可灵感突然飞走,酸秀才抓耳挠腮续不下去。老者捋须笑道:“白翼分清水,红掌踏清波。”酸秀才这下高兴极了,认为老者有点才气,两人同访欧阳修必成一段文坛佳话。于是,酸秀才大步流星从船头跨到船尾,向老者伸出友好的双手,一边走一边说:“诗人同乘舟,去访欧阳修。”“修已知道你,你却不知修(羞)。”老者续道。原来,无巧不成书,这老者竟是去寻访佳山胜水的大文豪欧阳修!

自主赏析

名师课堂

·一点通

篇

目

三

文与可画

筼筜谷偃竹记

整体

宏观

把握

探究点一

语段细解赏析

探究点二

探究点三

第

五单

元

知能提升·巧应用

美文迁移应用

故事素材大观

拓展·阅读·积累

说作者

(见第二单元《新城道中》)

? 寻背景

文与可(1018-1079),即文同,北宋画家,字与可,梓州永泰(今四川盐亭东)人。与苏轼为中表兄弟。善画山水,尤善画竹,创深墨为面,淡墨为背的竹叶画法,开后世“湖州竹派”。筼筜谷,山谷名,在洋州(今陕西洋县)西北,以盛产筼筜(生长在水边的大竹子)得名。神宗熙宁八年(1075)文与可出任洋州知州。元丰二年(1079)正月改知湖州(今浙

江湖州),赴任途中死于陈州(今河南淮阳)。文与可在洋州时,苏轼先为密州知州(今山东诸城),后改知徐州(今江苏徐州)。元丰二年三月又任湖州知州,这时文与可已去世。七月七日作者晾晒书画时,见到了文与可在洋州时赠给他的“偃竹图”,睹物思人,悲不自禁,乃写成了这一篇情真意切的优秀散文。

? 链常识

记——古代的一种文体。主要是记载事物,并通过记事、记物、写景、记人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托物言志。

? 览译文(教师用书独具)

? 看结构

? 知文意

文章紧扣题目,围绕着文与可所画的《筼筜谷偃竹图》,用诙谐和妙趣横生的语言,表现出自己和文与可的“亲厚无间”的感情,以及对文与可亡故的悲痛之情。

? 赏技巧

1.挥洒自如,章法严谨

本文信笔挥洒,舒卷自如。文中有正论,有戏语,或引诗赋,或摘书牍,时而讲琐事,时而举典故,机变灵活,姿态横生。它虽然写得随便洒脱,纵横变化,但并不杂乱无章,始终紧扣主题,围绕着文与可所画的《筼筜谷偃竹》来展开:先是议“胸有成竹”的绘画理论,这是画“偃竹图”的基础;接着叙二人的诗歌赠答,书札往来,交代《偃竹图》的由来和有关趣事;最后写见画思人,抒发悲怆之情。通篇以画贯穿,以怀念友情为中心,形散神不散,做到了自由挥洒和谨守章法的完美结合。

2.说理形象,富于理趣

这篇杂记兼有记人散文和文艺随笔的双重特征。文中,作者阐述了相当深奥的绘画理论和自己的独到理解,但却能把“理”说得活泼,充满趣味,可谓既富于理趣,又不失情趣。文章头两句描写竹子生长的形象,读之如见其形。继而笔锋一转,以反问勾画出当时作画者只求形似、缺乏神似的情形,从而巧妙地总结出“画竹,必先得成竹于胸中”的道理,流转自如,丝毫不见说理的乏味。

3.以谐衬庄,以喜衬悲

这是一篇悼念性的文字,却并没有令人陷入哀伤情绪之中,而是有意记叙二人交往时彼此沟通、相互调笑的趣事。如关于“袜材”“二百五十匹绢”“千寻竹”“馋太守”

“喷饭满案”等趣事的描写,语言明快,写得活泼、幽默,妙趣横生,但惟其如此,才可见出作者和文与可的“亲厚无间”,而文与可死后,作者的悲痛之深也就可想而知,以喜衬悲,也益见其悲,较好地体现了艺术的辩证法。

[突破词句]

累加

难道

通假字,通“稍”,稍微

这样

……的原因

过错

作

写

赠与

雕斫

意蕴

像

仅仅

2.翻译下列句子。

(1)故画竹,必先得成竹于胸中,执笔熟视,乃见其所欲

画者,急起从之,振笔直遂,以追其所见,如兔起鹘落,

少纵则逝矣。

译文:_________________________________________

_______________________________________________

(2)今夫夫子之托于斯竹也,而予以为有道者,则非耶?

译文:_________________________________________

_______________________________________________

答案:(1)所以画竹,必定要心里先有完整的竹子形象,拿起笔来仔细看去,就看到了他所想画的竹子,急速起身跟住它,动笔作画,一气呵成,以追上他所见到的,如兔子跃起奔跑、鹘鸟俯冲下搏,稍一放松就消失了。

(2)如今您寄托意蕴在这幅竹画上,我认为您是深知道理的人,难道不是吗?

[文理赏析]

3.下列句子属于苏轼“画竹”观点的一句是 ( )

A.节节而为之,叶叶而累之

B.画竹,必先得成竹于胸中

C.今夫夫子之托于斯竹也,而予以为有道者

D.予不能然也,而心识其所以然

解析:A项是一般人的画竹法,作者持批评态度;C项是

子由对与可说的话;D项是作者说自己心到而手不到。

答案:B

C.作者又把绘画的体验加以引申、扩展,联系到社会生

活中常见的现象说:“平居自视了然,而临事忽焉丧

之,岂独竹乎?”在社会生活中也要重视实践,不断

积累经验。这里说的是作者自己的宦途经历,是对人

生的一种自省与领悟。

D.作者看来,弟弟子由不会画画,所以只是领会了文与

可的绘画意义而已。至于自己,则是不单领会了文与

可画竹的用意,还懂得了他的绘画理论,但没有学到

他画墨竹的艺术技巧。

解析:D项,“但没有学到他画墨竹的艺术技巧”错,原文有“若予者,岂独得其意,并得其法”说明作者已经学到文与可画墨竹的艺术技巧。

答案:D

[突破词句]

古今异义词,古义是看重,今义是价值高

把……当做

兼词,之于

形容词用作动词,厌恶

话柄

画出

没有用来……的

打开

名词用作动词,证实

趁机

动词,任职

动词,作为

介词,把

介词,把

介词,把

6.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)四方之人,持缣素而请者,足相蹑于其门。

( )

译文:_________________________________________

_______________________________________________

(2)与可以书遗余曰:“近语士大夫,吾墨竹一派,近在

彭城,可往求之。袜材当萃于子矣。” ( )

译文:_________________________________________

_____________________________

答案:(1)各地的人们,带着白绢来请他作画的,在他的门口脚与脚互相碰踩。(状语后置句,应为“足于其门相蹑”)

(2)与可写信寄给我说:“近来告诉文人们,我们画墨竹这一流派的人,已传到近在徐州(的苏轼),(你们)可去求他画。做袜子的材料将要全部聚集到您那里去了。”(省略句)

[文理赏析]

7.下列各句最能体现文与可恬淡、狂放性格特点的一句

是 ( )

A.四方之人,持缣素而请者,足相蹑于其门

B.与可厌之,投诸地而骂曰:“吾将以为袜!”

C.近语士大夫,吾墨竹一派,近在彭城,可往求之。

袜材当萃于子矣

D.此竹数尺耳,而有万尺之势

解析:A项是侧面写文与可的画为人喜爱和贵重;C项

是文与可与苏轼的玩笑话,可见二人感情深厚;D项是

文与可对画的评价。

答案:B

C.作者回忆说《筼筜谷偃竹图》就是在徐州时赠给他的,并

且文与可还说自己画的竹虽只数尺,却有万尺之势。在这

里又明确地提出了艺术创作中神似重于形似的美学观点。

D.文与可夫妇在谷中“烧笋晚食”时收到了苏轼的来信,当

看到苏轼称他为“清贫馋太守”,并夸张地说他能吃掉千

亩竹子时,信中假想之情景与现实情景的绝妙巧合,竟使

得文与可“失笑喷饭满案”。失笑、喷饭两个动作,既说

明了苏轼的幽默诙谐的艺术效果,也证实了文与可与苏轼

之间思想上的相互理解和情感上的默契。

解析:B项应为“文与可离开了洋州,回到京师”。

答案:B

[突破词句]

这年

晒

废置、搁下

从前

没有隔阂

10.翻译下列句子,并探究句式特点。

元丰二年正月二十日,与可没于陈州。( )

译文:________________________________________

______________________________________________

_________________________

答案:元丰二年正月二十日,与可在陈州去世了。(状

语后置句,应为“与可于陈州没”。)

[文理赏析]

C.苏轼引经据典地说:曹操的祭文中也曾有“车过腹痛”

的诙谐之语,自己也记载下往日的幽默、戏笑之谈,正

是为了说明与表兄情感的深厚、关系的亲密无间。

D.这是一篇悼念性的文字,作者在本段解释前文写趣事缘

由。运用了以悲衬乐手法,作者的悲痛之深也就可想而

知,也较好地体现了艺术的辩证法。

解析:D项应为“运用了以乐衬悲的手法”。

答案:D

解析:D项,意:意蕴,道理。

答案:D

解析:A项“之”,①结构助词,用在主谓之间,取消句子独立性/②结构助词,的。B项“以”,①连词,表目的,“来”/②介词,把。C项“其”,①代词,他/②代词,其中的。D项“于”,①②都是介词,在。

答案:D

解析:例句“剑”,名词作状语,译为“像剑……一

样”。A项“实”,名词活用作动词,本指实际情况,此处译为“证实”。B项“夜”,名词作状语,译为

“在夜里”。C项“萌”,动词活用作名词,本指萌发,此处译为“嫩芽”。D项“贵重”,是形容词的意动用法,以……为贵重,觉得……贵重。

答案:B

解析:A项“失声”,古今意义都是指悲极气噎,哭不成声。B项“所以”,古义:连词,表原因,……的原因;今义:连词,表因果关系。C项“贵重”,古义:以……为贵重,觉得……贵重;今义:价值高。D项“以为”,古义:把……当做;今义:认为。

答案:A

5.下列句子按句式特点分类正确的一项是 ( )

①庖丁,解牛者也 ②吾将以为袜 ③而智勇多困于所溺

④故画竹,必先得成竹于胸中 ⑤四方之人,持缣素而请

者 ⑥足相蹑于其门 ⑦士大夫传之,以为口实 ⑧轮扁,

斫轮者也

A.①⑤/②⑦/③⑧/④⑥ B.①②⑦/⑤⑧/③④⑥

C.①⑧/③⑦/②④⑥/⑤ D.①⑧/②⑦/③④⑥/⑤

解析:①⑧判断句,②⑦省略句,③④⑥状语后置,⑤定

语后置。

答案:D

6.下列句子分别编为四组,全能体现艺术创作思想的一组

是 ( )

①故画竹,必先得成竹于胸中,执笔熟视,乃见其所欲

画者,急起从之,振笔直遂,以追其所见,如兔起鹘落,

少纵则逝矣

②故凡有见于中而操之不熟者,平居自视了然,而临事

忽焉丧之,岂独竹乎

③今夫夫子之托于斯竹也,而予以为有道者,则非耶

④吾言妄矣,世岂有万尺竹哉

⑤此竹数尺耳,而有万尺之势

⑥汉川修竹贱如蓬,斤斧何曾赦箨龙。料得清贫馋太守,渭滨千亩在胸中

A.①②⑤ B.③④⑥

C.③⑤⑥ D.①②④

解析:①是“胸有成竹”;②是“心手相应”;⑤是“尺幅千里”。

答案:A

C.“画竹”是本文的线索,本文记述文与可画竹的情形,以

充满感情的笔触回忆两人的交往,以及文与可死后自己的

悲慨,又从文与可的创作经验中总结出艺术创作的规律,

融叙事、抒情、议论于一炉。

D.作者与子由都向文与可学画竹,但子由得到了他的意,

作者意与法兼得。

解析:子由没有跟文与可学画竹,原文中有“子由未尝画

也”为依据。

答案:D

8.翻译下列句子为现代汉语。

(1)夫既心识其所以然而不能然者,内外不一,心手不相

应,不学之过也。

译文:_________________________________________

(2)故凡有见于中而操之不熟者,平居自视了然,而临事

忽焉丧之,岂独竹乎?

译文: ________________________________________

(3)而余亦载与可畴昔戏笑之言者,以见与可于予亲厚无

间如此也。

译文:________________________________________

答案:(1)既然心里明白这样做的道理,但不能做到这样,认识和行动不统一,理解道理和实际操作不能一致,这都是学习不够的过错啊。

(2)所以,常常是对事情心里意识到而不能熟练地去做,平时自己认为心里很清楚,但事到临头却忽然又忘记了,(这种现象)难道仅仅是画竹才有吗?

(3)而我也记载一下过去和与可开玩笑的话,可以看出我和与可之间亲密、浓厚的情谊。

解析:“劫”有三种解释:①劫持,强夺;《荆轲刺秦

王》中有“乃欲以生劫之,必得约契以报太子”。②威

逼,胁迫;《六国论》中有“而为秦人积威之所劫哉”。③佛教用语,天地一成一败叫一劫,成语中有“万劫不

复”。此处根据语境用代入法即可推出,这里应该是

“威逼,胁迫”之意。

答案: C

解析: A项两个“为”均表被动。B项两个“之”均为主谓之间,取消独立性。C项两个“以”均作介词,解释为“用、拿”。D项第一个“其”表希望的语气词,第二个“其”代词,可译为“他”。

答案: D

解析:从题目中可以看出,这是一篇“自戒”的文章,故不存在“劝谏他人”。

答案:D

12.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)有行之人,纲纪森然,动皆法度。

译文:________________________________________

______________________________________________

(2)虽贫乏不以为不足,无故与之犹不受,况妄谋乎!

译文: _______________________________________

________________________________

(3)得若人而交之,非损我者也,实益我者也。

译文:_________________________________________

解析:需要考生注意的得分点:(1)行,一词多义,此处指品行。森然,严明的样子。法度,名词作动词,符合法度。(2)虽,即使。无故,古今异义,无缘无故。与,给予。妄:胡乱,引申为行为不正。(3)若人,这样的人。益,对……有好处。两个“也”字判断句。

答案:(1)有品行的人,纲常法纪严明,一举一动都符合法令制度。

(2)即使贫困也不认为不富足,无缘无故给他东西尚且不接受,何况是用不正当手段去谋取呢!

(3)得到这样的人并与他交往,不是损害我,实在是对我有

好处。

参考译文:

(一个人如果)有品行,他再贫穷地位再低下别人也可以结交亲近他;(一个人如果)没有品行,他再富有再尊贵别人也不结交亲近他。这是为什么呢?有品行的人,纲常法纪严明,一举一动都符合法令制度,不敢有一丝一毫越过道义触犯本分、恣意妄为的行为,即使贫困也不认为不富足,无缘无故给他东西尚且不接受,何况是用不正当手段去谋取呢!忠孝仁义的人,在家里家庭和睦,在乡里和蔼可亲,不把危害留给别人,也一定不会留下后患。没有品行的人,诡诈、谄媚、残暴、嫉妒的心理充满胸间,心中所想,眼中所见,

全都触犯道义,满嘴贪婪的口水,吞并别人的心思旺盛,假如他得到时机就会依靠势力胁迫别人,即使死了也会有所图谋,余孽仍然毒害别人,这样的人一定难以善终。普通人如果有善行,就会保全自己、保全家庭、保全子孙,留下善行被乡里的人传颂;卿相如果没有善行,就会亡掉自己、亡掉家庭、亡掉国家、亡掉天下,遗臭万年被后世人耻笑。可以断言说:没有品行的卿相,不如有品行的普通人。得到这样的人并与他交往,不是损害我,实在是对我有好处。然而假如我这里有这样一个有品行的人,人家却疏远我,我将怎样

得到这样的人并且与他交往呢?与其害怕别人拒绝我,不如用被人拒绝的原因来规范自己的行为,这样就差不多成功了。随意地用言论来非议别人,那差不多就是小人;能反省自己,就不失为君子了。终身践行这样的话吧!我年少愚昧,希望遵循我父亲所走的道路,常常害怕与他的道路相背离,而玷污了自己的父母,希望自己在道义上有所进步,期望自己达到君子的境界,所以写了这篇文章来告诫自己。

三、语言运用

13.在下面这段文字的横线上填上恰当的句子。要求:①与画

波浪线的句子句式一致;②语意连贯,符合上下文的特定

语境。

作家笔下优美的写景散文,好似热情而阅历丰富的导

游:它会带你去攀登泰山那回环曲折的盘道,_________

_____________________________________,__________

_______________________________,________________

______________________________。它会让你情不自禁地

赞叹:祖国的山山水水是多么富有迷人的魅力啊!

答案:它会领你去欣赏黄山那气象万千的云海 它会引你去游览桂林那清澈见底的漓江 它会送你去观看长江那一泻千里的激流。

14.在举办“感动中国的历史文化名人”评选活动中,苏

轼当选,请你代表筹备委员会给苏轼写一颁奖词,语

言得体准确。

答:_________________________________________

_____________________________________________

答案:他从西蜀走来,身披万里长江冲出三峡的气势,

震撼了整个大宋文坛。一鸣惊人,国之栋梁;三次遭

贬,生之劫难。也无风雨也无晴,此心安处是吾乡,

乐观一世的他浩然而来,浩然而去,留给我们的财富

不仅仅是诗、词、文、书、画,更是面对逆境的从容。

他就是东坡居士——苏轼。

论 韩 愈

陈寅恪

我一向喜欢韩文却不怎爱读韩诗,以为其文美而气盛,诗却句险而意奇,不堪像诗,倒是有几首“正常”的小诗,写得非常有韵味,清新可爱,比如这一首就丝毫不见奇险之气:天街小雨润如酥,草色遥看近却无。最是一年春好处,绝胜烟柳满皇都。

[美文迁移应用]

然而,最终留在我心底的韩愈,却是其人其事与其风骨。韩愈一生磊落忠朴,在政治上主儒学,排斥佛老,为文反对六朝浮夸艳丽之风,提倡复古文,提出文以载道,遵从词必自出,为人处世不平即鸣。上面这首诗就是韩愈作于五十二岁贬官途中。当年宪宗崇佛,迎佛骨入宫,以至劳民伤财,韩愈即上《论佛骨表》劝阻,结果触宪宗之怒,一纸令下贬谪潮州。在唐代岭南还是南蛮之地,民智未开,毒虫猛兽遍地,贬官岭南等同流放。直言被贬已是不幸,更不幸贬地是岭南,悲愤的

韩愈,凄凄惶惶南下,给赶来的侄孙写下这首著名的《左迁至蓝关示侄孙湘》,诗中有不平的申诉,又流露出对未来的彷徨心情。“云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前”,最堪咀嚼,我们仿佛看见又伤心又悲愤又凄凉的诗人,立马回望长安,但长安不见,连秦岭也隐在一片烟云中,而前路还十分遥远;离不忍离,去不忍去,但走始终在走。这是我最喜欢,印象最深刻的一首韩诗,诗情喷薄而出,又感人至深,应了韩愈自己的观点:欢愉之辞难工,而穷苦之言易好。

曾有论者指摘韩愈热衷仕途,贪务虚名,人品与文品不符,不知此论从何而来,甚奇。虽然文如其人未必四海皆然,总会有例外,然而,在韩愈我是坚信文如其人的,坚信韩愈的人品高尚,绝对是正直不阿的君子。“学而优则仕”,在古代确实只有为官一途,才能实现治国平天下、为民济世的宏愿。当年孔孟游说诸侯,奔走列国,为者何来?为官虽然不是目的,却是实行目的的必要手段,君子坦荡荡,只要是取之有方,大丈夫有所必为有所不为,怀抱“富贵不能淫,威武不能屈,贫贱不能移”的信念,热衷仕途又有何不可?有何不好?

这不过是退一步而言,而事实上,我从不觉得韩愈热衷仕途,贪务虚名,我横看竖看也只是觉得韩愈愚直耿言,所作所为无不发自良心和肺腑,从不为名利所累。纵观韩愈一生,两次被贬,均是犯上直言而招罪,古语有云“前事不忘后事之师”,韩愈竟然会重蹈辙,一错再错,其“愚笨”和“不智”直为“智者”所笑所讥所耻,试问那些惯于揣摸上意、溜须拍马的人,会这样呆?那些热衷仕途、贪官恋栈之徒,只恐拍马无门,溜须无路,会白白放过一次大好机会,

肯傻乎乎据理直言、甘犯龙颜?史记韩愈“操行坚正,鲠言无所忌”,晚年还以衰朽之躯,只身到叛军营中劝降。叛军列兵帐前,刀枪齐举,但韩愈无所畏缩,大义凛然,直斥其非,其英雄气概,过人胆识真不亚于单刀赴会的关云长。假若个个热衷仕途、贪务虚名者,都有此风骨和气节,又何妨热衷,何惧贪务?不恨其多只恨其少,不怕其烈只怕其淡矣。微斯人,谁能“至君尧舜上,再使风俗醇”?

“做官不为民做主,不如回家种红薯。”被贬潮州的韩愈并没有因个人得失而意志消沉,而是切切实实地做了几件好事:杀鳄除害,兴修水利,兴办教育,后来改迁袁州,还继续赎取奴婢,禁止人口买卖。在上直言陈事,兼济天下;在下务实求是,福泽一方;不以善小而不为,不以恶小而为之,韩愈一生可谓言行一致,比起那些志大才疏,高不成低不就之辈来,不怨天,不尤人,真正身体力行做到“富贵不能淫,威武不能屈,贫贱不能移”。可敬!可佩!可歌!

其实韩愈在潮州只是逗留了短短八个月,但他播下的种子,带来的希望,却是一直默默萌芽,暗暗闪亮。韩愈又像一座高山,一湾绿水,永远留在潮州,润养着潮州。“文章随代起,烟瘴几时开。不有韩夫子,人心尚草莱!”古往今来,历史上曾出现过多少王侯将相,有过多少名士英杰,不少人竖碑刻石,造庙建寺,希望可以人过留名或炳照青史。然而,刻在石上的,写在书

上的,不少早湮没在岁月的最深处,早已蔓草青青,有几多还真实地活在后人心中?在潮州短短八个月的韩愈,竟然令一片山河尽姓韩:潮州的江改叫韩江,潮州的山改叫韩山。王相将相能让江山易姓,但有几个能让山河改姓?以山河为姓,人心作书,伟哉,韩愈!壮哉,韩愈!

[故事素材大观](教师用书独具)

诗讽酸秀才

宋代一纨绔子弟,虽无才思,却以“才子”自命,常在亲朋邻里中吟几句歪诗以显示自己的才学,人们私下里称他“酸秀才”。但因他家颇有些权势,大家表面上还是恭维他,夸赞他才思敏捷,下笔如神,可以同唐代的李白杜甫、当时的欧阳修相提并论。经人一夸,酸秀才心花怒放,轻飘飘地不知道自己的轻重,竟打定主意要去寻访欧阳修,同欧阳修比试比试。

扬名趁年轻,酸秀才整理行装便带着家僮上路了。路上,他看到一棵大枇杷树,两个大丫杈上枝繁叶茂,朵朵白花开放,煞是好看,便诗兴大发,吟出两句诗来:“路旁一古树,两个大丫杈。”无奈,下面两句憋了半天也憋不出来。这时,来了一位老者,他手指枇杷树续道:“未结黄金果,先开白玉花。”酸秀才一听,拍手叫好,认为是诗人幸会,便邀老者一同去访欧阳修。

说话间,来到了河边,枇杷树渐行渐远。河中有一群鹅,有的鹅潜水,有的鹅浮在水面,酸秀才一见,灵感忽现,又吟出二句:“一群大肥鹅,嘎嘎跳下河。”可灵感突然飞走,酸秀才抓耳挠腮续不下去。老者捋须笑道:“白翼分清水,红掌踏清波。”酸秀才这下高兴极了,认为老者有点才气,两人同访欧阳修必成一段文坛佳话。于是,酸秀才大步流星从船头跨到船尾,向老者伸出友好的双手,一边走一边说:“诗人同乘舟,去访欧阳修。”“修已知道你,你却不知修(羞)。”老者续道。原来,无巧不成书,这老者竟是去寻访佳山胜水的大文豪欧阳修!

同课章节目录