第9课 两宋的政治和军事课件42张PPT

文档属性

| 名称 | 第9课 两宋的政治和军事课件42张PPT |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-09-22 10:02:23 | ||

图片预览

文档简介

必修(上)

第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

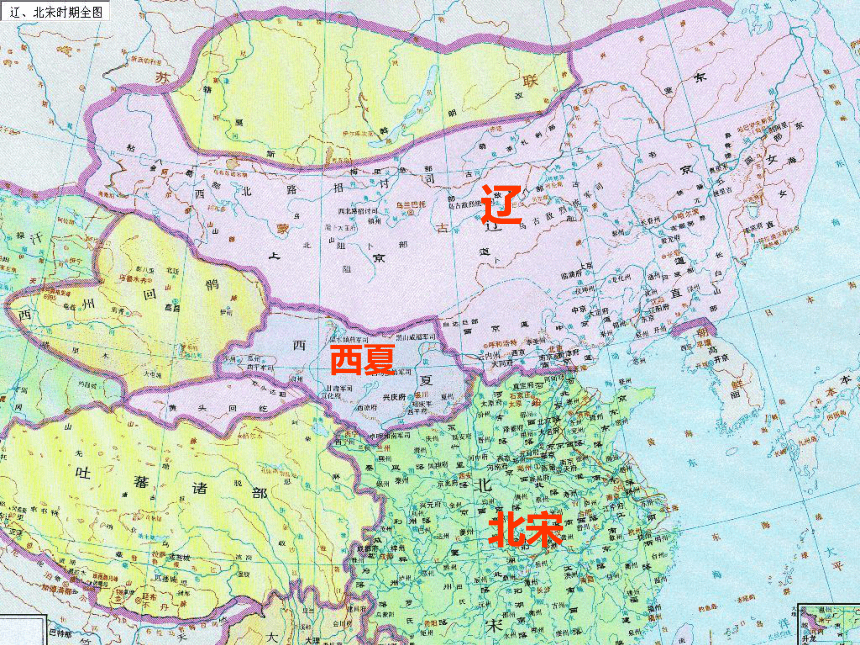

辽西夏的崛起和强大 辽

辽

西夏

北宋

古代文明的成型

——第9课 两宋的政治和军事

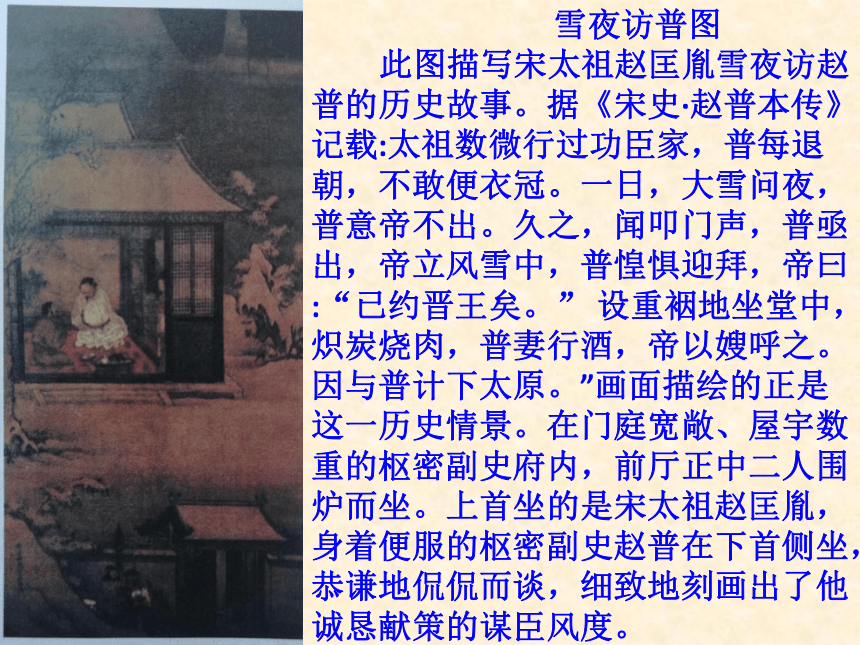

雪夜访普图

此图描写宋太祖赵匡胤雪夜访赵普的历史故事。据《宋史·赵普本传》记载:太祖数微行过功臣家,普每退朝,不敢便衣冠。一日,大雪问夜,普意帝不出。久之,闻叩门声,普亟出,帝立风雪中,普惶惧迎拜,帝曰:“已约晋王矣。” 设重裀地坐堂中,炽炭烧肉,普妻行酒,帝以嫂呼之。因与普计下太原。”画面描绘的正是这一历史情景。在门庭宽敞、屋宇数重的枢密副史府内,前厅正中二人围炉而坐。上首坐的是宋太祖赵匡胤,身着便服的枢密副史赵普在下首侧坐,恭谦地侃侃而谈,细致地刻画出了他诚恳献策的谋臣风度。

赵匡胤(927---976年),涿州(今河北涿县)人。后周时任殿前都点检,统领禁军。959年,世宗柴荣病故,年仅7岁的柴宗训即位,为周恭帝。960年,他谎称契丹与北汉联兵南侵,请求出师北上御敌。赵匡胤兵至陈桥驿,部下发动兵变,黄袍加身。因他曾出任归德节度使,治所在宋州,故国号称“宋”,定都开封,年号建隆,史称宋太祖。

宋太祖(927---976)

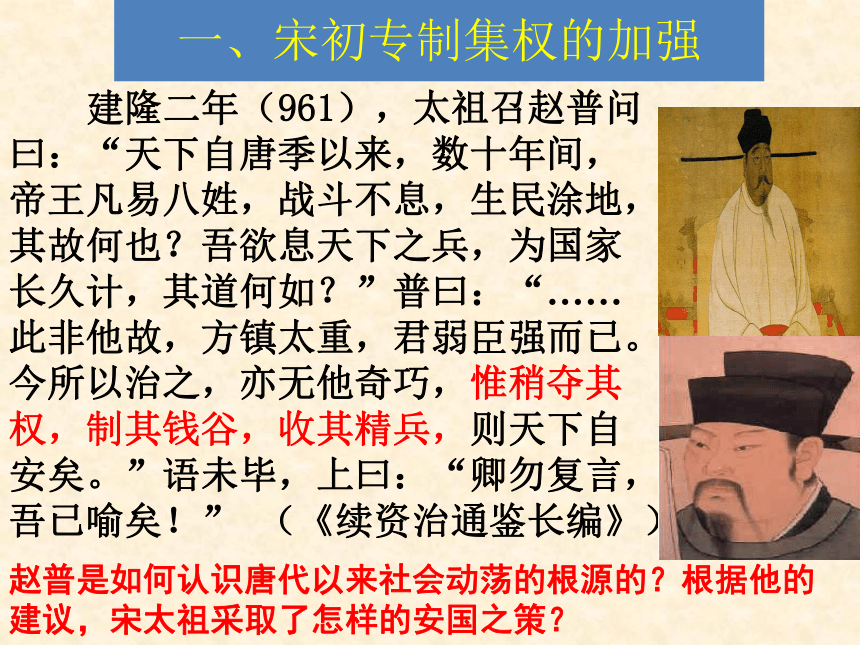

建隆二年(961),太祖召赵普问曰:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久计,其道何如?”普曰:“……此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”语未毕,上曰:“卿勿复言,吾已喻矣!” (《续资治通鉴长编》)

一、宋初专制集权的加强

赵普是如何认识唐代以来社会动荡的根源的?根据他的建议,宋太祖采取了怎样的安国之策?

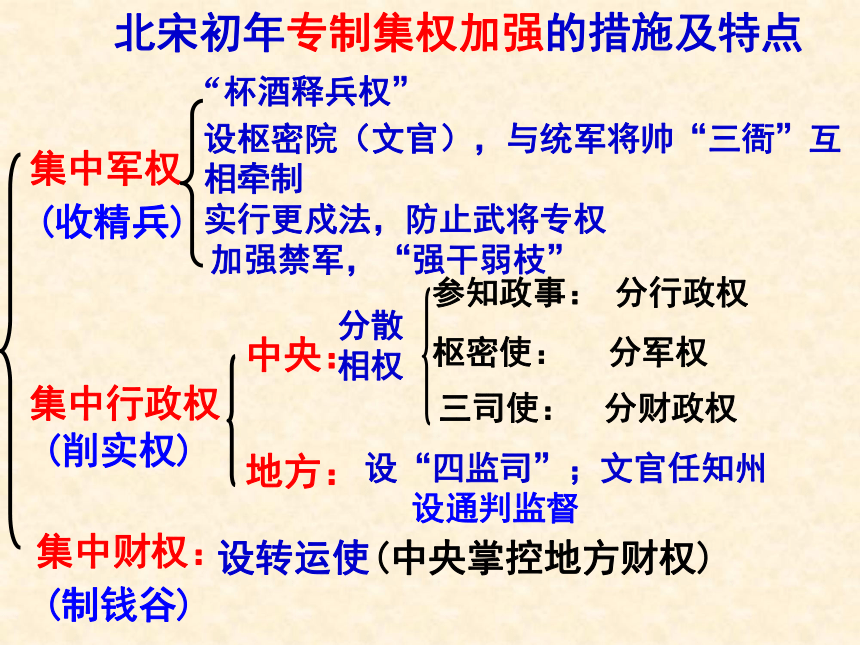

北宋初年专制集权加强的措施及特点

集中军权

“杯酒释兵权”

设枢密院(文官),与统军将帅“三衙”互相牵制

实行更戍法,防止武将专权

加强禁军,“强干弱枝”

集中行政权

中央:

分散相权

参知政事:

分行政权

枢密使:

分军权

三司使:

分财政权

地方:

设“四监司”;文官任知州

设通判监督

集中财权:

设转运使(中央掌控地方财权)

(收精兵)

(削实权)

(制钱谷)

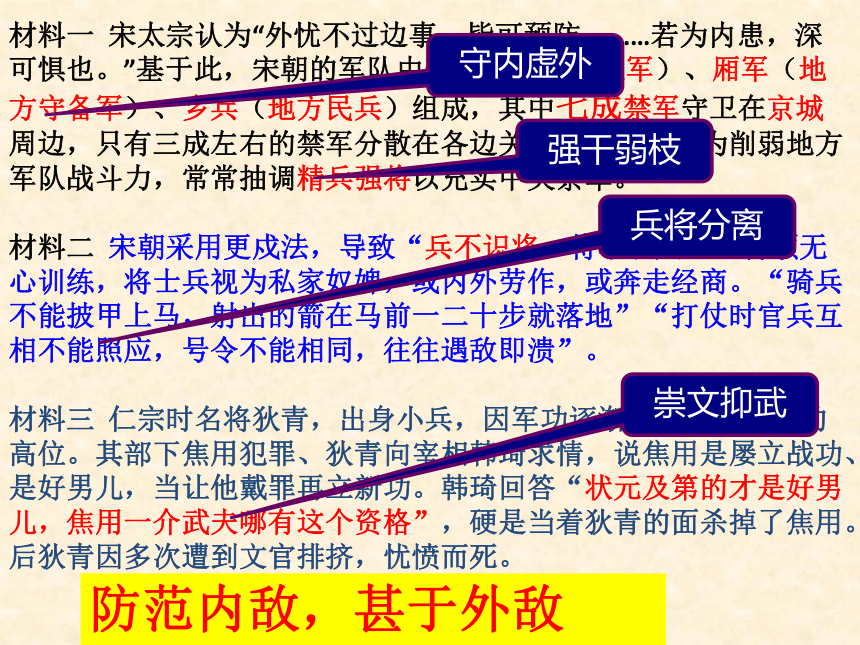

材料一 宋太宗认为“外忧不过边事,皆可预防;……若为内患,深可惧也。”基于此,宋朝的军队由禁军(中央正规军)、厢军(地方守备军)、乡兵(地方民兵)组成,其中七成禁军守卫在京城周边,只有三成左右的禁军分散在各边关要塞。并且,为削弱地方军队战斗力,常常抽调精兵强将以充实中央禁军。

材料二 宋朝采用更戍法,导致“兵不识将,将不识兵”。将领无心训练,将士兵视为私家奴婢,或内外劳作,或奔走经商。“骑兵不能披甲上马,射出的箭在马前一二十步就落地”“打仗时官兵互相不能照应,号令不能相同,往往遇敌即溃”。

材料三 仁宗时名将狄青,出身小兵,因军功逐渐升到枢密副使的高位。其部下焦用犯罪、狄青向宰相韩琦求情,说焦用是屡立战功、是好男儿,当让他戴罪再立新功。韩琦回答“状元及第的才是好男儿,焦用一介武夫哪有这个资格”,硬是当着狄青的面杀掉了焦用。后狄青因多次遭到文官排挤,忧愤而死。

防范内敌,甚于外敌

守内虚外

强干弱枝

兵将分离

崇文抑武

问题探究一:结合教材第54页“史料阅读”内容并结合所学知识思考:宋初专制集权加强的影响。

辽

西夏

北宋

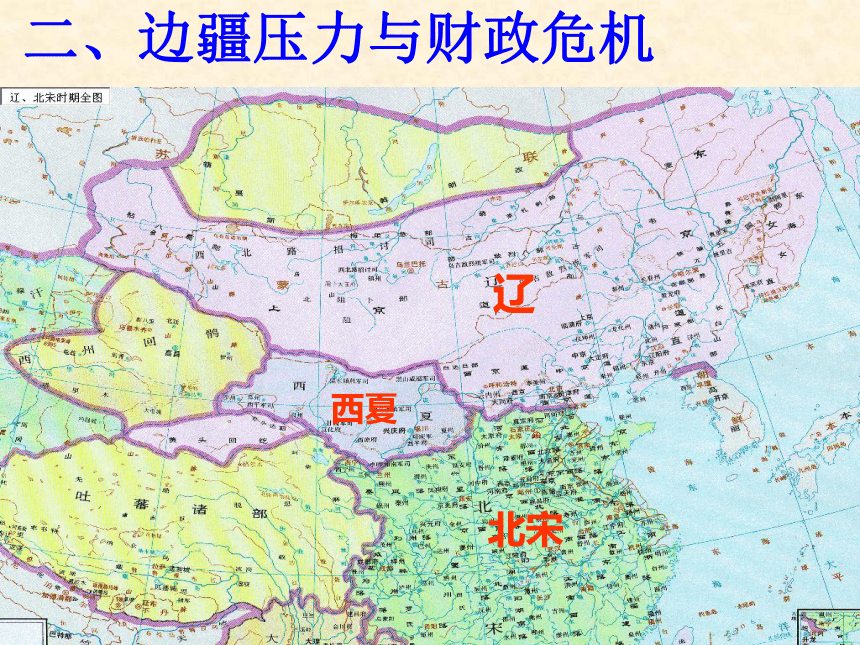

二、边疆压力与财政危机

宋代建国后,不但不抑制兼并,而且纵容功臣、大将们兼并土地。使“富者有弥望之田,贫者无立锥之地。”

历史上其他王朝

西汉,7945:1

唐朝,2927:1

明朝,2299:1

清朝,911:1

北宋官民比例

100:1

冗官

北宋飞速增长的军人数量

冗兵

材料3:宋真宗、仁宗、英宗三朝收支情况对比

年代

收入(贯)

支出(贯)

真宗天禧五年(1021年)

15085万余

12677万余

仁宗皇佑元年(1049年)

12625万余

所出无余

英宗治平二年(1065年)

11613万余

13186万余

冗费

材料:北宋时期农民负担的加重

项目

宋真宗景德年间

(1004—1007)

宋仁宗庆历年间

(1041—1044)

商税

450万贯

1975万贯

酒税

428万贯

1710万贯

盐税

355万贯

715万贯

总计

1233万贯

4400万贯

宋代有人说:“历代以来的一切苛捐杂税,本朝都有”。

农民负担沉重,农民起义

养兵募兵

冗兵

守内虚外

更戍法

兵虚

分化事权

冗官

大兴土木 修建寺观

皇室开支“岁币”

冗费

财匮

积贫积弱

11世纪初至12世纪末气候转寒,温暖期趋短。12世纪是中国近代历史上最寒冷的一个时期。气候转向寒冷和干旱是北方民族南下的主要原因。

——摘自竺可桢语

辽

西夏

北宋

契丹给宋造成的亡国威胁远大于西夏,而西夏给宋造成的国防压力则远甚于契丹。

——李华瑞《北宋朝野人士对西夏的看法》

宋初,太宗赵光义曾企图趁势收复石敬瑭割让契丹(后改称辽)的燕云地区,但两次攻辽失败,只好放弃收复燕云的打算,对辽采取守势。此时,辽却采取攻势,不断南侵。宋真宗景德元年(1004),辽萧太后和圣宗耶律隆绪发兵南下,深入宋境。真宗惧辽,欲采纳大臣王钦、陈尧叟迁都南逃之计,宰相寇准则力请真宗亲征。真宗无奈北上,至澧州督战。宋军坚守辽军背后城镇,又在澶州城下打了胜仗,射死辽大将萧挞凛 (一作览)。辽恐腹背受敌,提出和议.宋真宗只希望辽军能尽快北撤,急忙遣使求和。十二月,宋、辽商定和议,交换“誓书”,约定:宋每年输辽岁币银10万两、绢20万匹。又约定辽帝称宋帝为兄,宋帝称辽帝为弟,宋辽为兄弟之国。缔约后,宋、辽之间不再有大的战事。

宋夏和议:1042年6月,元昊派遣人前往东京议和,宋仁宗愿意接受。双方第二年开始正式谈判。庆历四年(1044年),宋与西夏达成协议。和约规定:西夏向宋称臣,元昊接受宋的封号;宋夏战争中双方所掳掠的将校、士兵、民户不再归还对方;此后如双方边境的人逃往对方领土,不能派兵追击,双方互相归还逃人;宋夏战争中西夏所占领的宋朝领土以及其他边境蕃汉居住地全部归属宋朝,双方可在本国领土上自建城堡;宋朝每年赐给西夏银5万两,绢13万匹,茶2万斤,每年还要在各种节日赐给西夏银2.2万两,绢2.3万匹,茶1万斤。宋仁宗同意元昊要求,史称“庆历和议”。这次和议换得了宋夏将近半个世纪的和平。

问题探究二:你觉得北宋这种“以钱财换和平”的做法是否可取?为什么?

北宋中期严重的社会危机

“冗官、冗兵、冗费”现象(三冗)

财政危机

军队战斗力低下

土地兼并严重,农民起义频繁

政治危机(阶级矛盾)

辽、西夏的威胁

边疆危机

(民族矛盾)

形成积贫积弱局面

愁啊愁,

愁到白了头。

社会危机何时解,

让我再无心忧……

愁眉不展的宋仁宗

思考:对此忧愁宋仁宗采取了什么措施?

庆历新政,以整顿官僚机构为宗旨,明显触犯了官僚集团的既得利益,引发抵制,很快失败。

内则不能无以社稷为忧,外则不能无惧于夷狄。天下之财力日以困穷,而风俗日以衰坏。四方有志之士愢愢然常恐天下之久不安,此其何故也?患在不知法度故也。

——王安石《上仁宗皇帝言事书》

“天变不足惧,人言不足恤,祖宗之法不足守”

—王安石

“理财为方今先急,理财以农事为先”—王安石

1069年,宋神宗任命王安石为宰相,开始推行新法。变法主要围绕富国之法、强兵之法、取士之法三个方面进行,核心内容是富国强兵。

三、王安石变法

1、富国之法

措施

内容

作用/局限

目的

为了改变积贫的局面,发展生产,巩固封建统治。

青苗法

农田水利法

免役法

市易法

方田均税法

均输法

政府贷款或者谷物给

农民收获后还本付息

财政增收减轻徭役

贫穷之家负担沉重

鼓励垦荒和兴修水利

按户等高下出资兴修

灌溉防洪耕地增加

税收增加农业发展

收取免役钱雇人服役

官僚、地主也要出钱

增加收入限制剥削

强制借贷利息较高

财政增收稳定物价

官商勾结腐败严重

设置市易务滞购缺销

核实土地按多少、好

坏收税。地主不例外

抑制兼并财政增加

农民减负打击豪强

设置发运使就贱用近

限制富商操纵盘剥

供求配合政府增收

2、强兵之法

措施

内容

作用/局限

目的

为了改变积弱的局面,整饬军队,巩固封建统治。

保甲法

保马法

将兵法

军器监

政府把农民编为保甲

实行连坐法相互监督

改变兵将分离

提高战斗能力

百姓申请养马可减免

赋税,马死则要赔偿

节省政府开支

马匹质量提高

以“将”为军队编制单位,设正将专管训练

减轻财政负担

加强人民控制

改变管理混乱

武器质量改善

监督兵器制造,严格

管理,提高武器质量

3、取士之法

措 施

内容

目的

作用

改革科举制度

改革学校制度

惟才

用人

关注人才的选拔、培养和使用,为变法造舆论

废除明经诸科专考经义和时务策;设明法科等(改革考试内容和形式)

重编教科书(儒家经典)

成绩优异可直接做官;

设置学校培养专门人才

提拔有志改革官员;打破按资升迁(择优录用,克服 “恩荫” 弊病)

培养人才,发挥其才干为变法起了舆论作用

问题探究三:王安石变法的结果如何?为什么?

蜀、洛、朔三党

司马光为相一年有余即病卒,反变法派开始分裂。按出身地域分化为若干小集团。苏轼、吕陶、上官均等形成“蜀党”,程颐、朱光庭、贾易等形成“洛党”,刘挚、梁焘、王岩叟、刘安世等形成“朔党”,三派斗争被称为“蜀洛朔党争”。

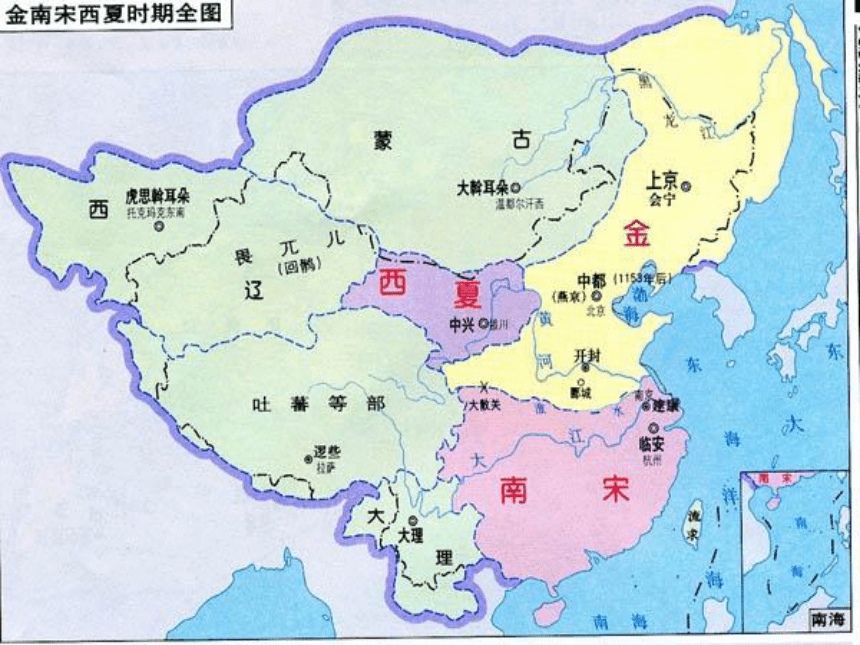

宋、金“海上之盟”

1115年,东北女真族建立金政权,并开始向辽发动进攻,辽兵屡败。徽宗希望从中渔利,乘乱收复燕云地区。双方于1120年订立“海上之盟”。盟约商定,两国共同灭辽,不单独媾和。

金灭北宋——靖康之难

1125年春,金军灭辽。金军分两路南侵。徽宗惶恐,宣布退位为太上皇,并急忙逃往东南避祸。钦宗即位,年号靖康。

靖康二年( 1127 )四月,金军俘虏宋徽宗、钦宗及后妃宗室,满载大批财物而归。北宋至此灭亡。史称“靖康之难”。

绍兴议和:绍兴十一年(1141)双方达成和约:①宋向金称臣,金册宋康王赵构为皇帝。②划定疆界,东以淮河中流为界,西以大散关(陕西宝鸡西南)为界,以南属宋,以北属金。宋割唐(今河南唐河)、邓(今河南邓州)二州及商(今陕西商县)、秦(今甘肃天水)二州之大半予金。③宋每年向金纳贡银、绢各25万两、匹,自绍兴十二年开始,每年春季搬送至泗州交纳。绍兴和议确定了宋金之间政治上的不平等关系,结束了长达10余年的战争状态,形成了南北对峙的局面。

隆兴和议

采石之战:至1161年,金海陵王大举南侵,企图于采石(今马鞍山南)渡江。南宋文臣虞允文亲临前线,组织江边溃军及民众进行防御,结果大败金军。采石之战是历史上以少胜多的著名战例。

1164年,宋、金重订和议。金朝作出若干让步,宋帝对金不再称臣而称侄,岁币亦酌减为银、绢各20万两、匹,双方各守旧疆。因是年为孝宗隆兴二年,故称“隆兴和议”。

嘉定和议

韩侂胄北伐失败后,宋金再度议和,宁宗嘉定元年(1208),①改两国叔侄关系为伯侄,宋帝称金帝为伯父。②岁币数目增至银、绢各30万两、匹。③南宋另付“犒军银”(战争赔款)300万两,是为“嘉定和议”。

“嘉定和议”后,宋、金两国都日益衰落,无力再发动战争,和议后的状况维持了下去。

畅所欲言:

结合本课所学知识,你对国家建设方面有什么好的建议?

<本课小结>

汴水汤汤赵宋天,国祚绵延三百年;

唐末五代前车鉴,中央集权革弊端;

民族政权来骚扰,守内虚外不得闲;

庆历熙宁求变法,积贫积弱势难转;

金人南下徽钦掳,靖康之耻宋偏安;

冲冠一怒将军志,誓收燕云山河还;

可怜青山埋忠骨,北定中原付笑谈。

<思维导图>

第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

辽西夏的崛起和强大 辽

辽

西夏

北宋

古代文明的成型

——第9课 两宋的政治和军事

雪夜访普图

此图描写宋太祖赵匡胤雪夜访赵普的历史故事。据《宋史·赵普本传》记载:太祖数微行过功臣家,普每退朝,不敢便衣冠。一日,大雪问夜,普意帝不出。久之,闻叩门声,普亟出,帝立风雪中,普惶惧迎拜,帝曰:“已约晋王矣。” 设重裀地坐堂中,炽炭烧肉,普妻行酒,帝以嫂呼之。因与普计下太原。”画面描绘的正是这一历史情景。在门庭宽敞、屋宇数重的枢密副史府内,前厅正中二人围炉而坐。上首坐的是宋太祖赵匡胤,身着便服的枢密副史赵普在下首侧坐,恭谦地侃侃而谈,细致地刻画出了他诚恳献策的谋臣风度。

赵匡胤(927---976年),涿州(今河北涿县)人。后周时任殿前都点检,统领禁军。959年,世宗柴荣病故,年仅7岁的柴宗训即位,为周恭帝。960年,他谎称契丹与北汉联兵南侵,请求出师北上御敌。赵匡胤兵至陈桥驿,部下发动兵变,黄袍加身。因他曾出任归德节度使,治所在宋州,故国号称“宋”,定都开封,年号建隆,史称宋太祖。

宋太祖(927---976)

建隆二年(961),太祖召赵普问曰:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久计,其道何如?”普曰:“……此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”语未毕,上曰:“卿勿复言,吾已喻矣!” (《续资治通鉴长编》)

一、宋初专制集权的加强

赵普是如何认识唐代以来社会动荡的根源的?根据他的建议,宋太祖采取了怎样的安国之策?

北宋初年专制集权加强的措施及特点

集中军权

“杯酒释兵权”

设枢密院(文官),与统军将帅“三衙”互相牵制

实行更戍法,防止武将专权

加强禁军,“强干弱枝”

集中行政权

中央:

分散相权

参知政事:

分行政权

枢密使:

分军权

三司使:

分财政权

地方:

设“四监司”;文官任知州

设通判监督

集中财权:

设转运使(中央掌控地方财权)

(收精兵)

(削实权)

(制钱谷)

材料一 宋太宗认为“外忧不过边事,皆可预防;……若为内患,深可惧也。”基于此,宋朝的军队由禁军(中央正规军)、厢军(地方守备军)、乡兵(地方民兵)组成,其中七成禁军守卫在京城周边,只有三成左右的禁军分散在各边关要塞。并且,为削弱地方军队战斗力,常常抽调精兵强将以充实中央禁军。

材料二 宋朝采用更戍法,导致“兵不识将,将不识兵”。将领无心训练,将士兵视为私家奴婢,或内外劳作,或奔走经商。“骑兵不能披甲上马,射出的箭在马前一二十步就落地”“打仗时官兵互相不能照应,号令不能相同,往往遇敌即溃”。

材料三 仁宗时名将狄青,出身小兵,因军功逐渐升到枢密副使的高位。其部下焦用犯罪、狄青向宰相韩琦求情,说焦用是屡立战功、是好男儿,当让他戴罪再立新功。韩琦回答“状元及第的才是好男儿,焦用一介武夫哪有这个资格”,硬是当着狄青的面杀掉了焦用。后狄青因多次遭到文官排挤,忧愤而死。

防范内敌,甚于外敌

守内虚外

强干弱枝

兵将分离

崇文抑武

问题探究一:结合教材第54页“史料阅读”内容并结合所学知识思考:宋初专制集权加强的影响。

辽

西夏

北宋

二、边疆压力与财政危机

宋代建国后,不但不抑制兼并,而且纵容功臣、大将们兼并土地。使“富者有弥望之田,贫者无立锥之地。”

历史上其他王朝

西汉,7945:1

唐朝,2927:1

明朝,2299:1

清朝,911:1

北宋官民比例

100:1

冗官

北宋飞速增长的军人数量

冗兵

材料3:宋真宗、仁宗、英宗三朝收支情况对比

年代

收入(贯)

支出(贯)

真宗天禧五年(1021年)

15085万余

12677万余

仁宗皇佑元年(1049年)

12625万余

所出无余

英宗治平二年(1065年)

11613万余

13186万余

冗费

材料:北宋时期农民负担的加重

项目

宋真宗景德年间

(1004—1007)

宋仁宗庆历年间

(1041—1044)

商税

450万贯

1975万贯

酒税

428万贯

1710万贯

盐税

355万贯

715万贯

总计

1233万贯

4400万贯

宋代有人说:“历代以来的一切苛捐杂税,本朝都有”。

农民负担沉重,农民起义

养兵募兵

冗兵

守内虚外

更戍法

兵虚

分化事权

冗官

大兴土木 修建寺观

皇室开支“岁币”

冗费

财匮

积贫积弱

11世纪初至12世纪末气候转寒,温暖期趋短。12世纪是中国近代历史上最寒冷的一个时期。气候转向寒冷和干旱是北方民族南下的主要原因。

——摘自竺可桢语

辽

西夏

北宋

契丹给宋造成的亡国威胁远大于西夏,而西夏给宋造成的国防压力则远甚于契丹。

——李华瑞《北宋朝野人士对西夏的看法》

宋初,太宗赵光义曾企图趁势收复石敬瑭割让契丹(后改称辽)的燕云地区,但两次攻辽失败,只好放弃收复燕云的打算,对辽采取守势。此时,辽却采取攻势,不断南侵。宋真宗景德元年(1004),辽萧太后和圣宗耶律隆绪发兵南下,深入宋境。真宗惧辽,欲采纳大臣王钦、陈尧叟迁都南逃之计,宰相寇准则力请真宗亲征。真宗无奈北上,至澧州督战。宋军坚守辽军背后城镇,又在澶州城下打了胜仗,射死辽大将萧挞凛 (一作览)。辽恐腹背受敌,提出和议.宋真宗只希望辽军能尽快北撤,急忙遣使求和。十二月,宋、辽商定和议,交换“誓书”,约定:宋每年输辽岁币银10万两、绢20万匹。又约定辽帝称宋帝为兄,宋帝称辽帝为弟,宋辽为兄弟之国。缔约后,宋、辽之间不再有大的战事。

宋夏和议:1042年6月,元昊派遣人前往东京议和,宋仁宗愿意接受。双方第二年开始正式谈判。庆历四年(1044年),宋与西夏达成协议。和约规定:西夏向宋称臣,元昊接受宋的封号;宋夏战争中双方所掳掠的将校、士兵、民户不再归还对方;此后如双方边境的人逃往对方领土,不能派兵追击,双方互相归还逃人;宋夏战争中西夏所占领的宋朝领土以及其他边境蕃汉居住地全部归属宋朝,双方可在本国领土上自建城堡;宋朝每年赐给西夏银5万两,绢13万匹,茶2万斤,每年还要在各种节日赐给西夏银2.2万两,绢2.3万匹,茶1万斤。宋仁宗同意元昊要求,史称“庆历和议”。这次和议换得了宋夏将近半个世纪的和平。

问题探究二:你觉得北宋这种“以钱财换和平”的做法是否可取?为什么?

北宋中期严重的社会危机

“冗官、冗兵、冗费”现象(三冗)

财政危机

军队战斗力低下

土地兼并严重,农民起义频繁

政治危机(阶级矛盾)

辽、西夏的威胁

边疆危机

(民族矛盾)

形成积贫积弱局面

愁啊愁,

愁到白了头。

社会危机何时解,

让我再无心忧……

愁眉不展的宋仁宗

思考:对此忧愁宋仁宗采取了什么措施?

庆历新政,以整顿官僚机构为宗旨,明显触犯了官僚集团的既得利益,引发抵制,很快失败。

内则不能无以社稷为忧,外则不能无惧于夷狄。天下之财力日以困穷,而风俗日以衰坏。四方有志之士愢愢然常恐天下之久不安,此其何故也?患在不知法度故也。

——王安石《上仁宗皇帝言事书》

“天变不足惧,人言不足恤,祖宗之法不足守”

—王安石

“理财为方今先急,理财以农事为先”—王安石

1069年,宋神宗任命王安石为宰相,开始推行新法。变法主要围绕富国之法、强兵之法、取士之法三个方面进行,核心内容是富国强兵。

三、王安石变法

1、富国之法

措施

内容

作用/局限

目的

为了改变积贫的局面,发展生产,巩固封建统治。

青苗法

农田水利法

免役法

市易法

方田均税法

均输法

政府贷款或者谷物给

农民收获后还本付息

财政增收减轻徭役

贫穷之家负担沉重

鼓励垦荒和兴修水利

按户等高下出资兴修

灌溉防洪耕地增加

税收增加农业发展

收取免役钱雇人服役

官僚、地主也要出钱

增加收入限制剥削

强制借贷利息较高

财政增收稳定物价

官商勾结腐败严重

设置市易务滞购缺销

核实土地按多少、好

坏收税。地主不例外

抑制兼并财政增加

农民减负打击豪强

设置发运使就贱用近

限制富商操纵盘剥

供求配合政府增收

2、强兵之法

措施

内容

作用/局限

目的

为了改变积弱的局面,整饬军队,巩固封建统治。

保甲法

保马法

将兵法

军器监

政府把农民编为保甲

实行连坐法相互监督

改变兵将分离

提高战斗能力

百姓申请养马可减免

赋税,马死则要赔偿

节省政府开支

马匹质量提高

以“将”为军队编制单位,设正将专管训练

减轻财政负担

加强人民控制

改变管理混乱

武器质量改善

监督兵器制造,严格

管理,提高武器质量

3、取士之法

措 施

内容

目的

作用

改革科举制度

改革学校制度

惟才

用人

关注人才的选拔、培养和使用,为变法造舆论

废除明经诸科专考经义和时务策;设明法科等(改革考试内容和形式)

重编教科书(儒家经典)

成绩优异可直接做官;

设置学校培养专门人才

提拔有志改革官员;打破按资升迁(择优录用,克服 “恩荫” 弊病)

培养人才,发挥其才干为变法起了舆论作用

问题探究三:王安石变法的结果如何?为什么?

蜀、洛、朔三党

司马光为相一年有余即病卒,反变法派开始分裂。按出身地域分化为若干小集团。苏轼、吕陶、上官均等形成“蜀党”,程颐、朱光庭、贾易等形成“洛党”,刘挚、梁焘、王岩叟、刘安世等形成“朔党”,三派斗争被称为“蜀洛朔党争”。

宋、金“海上之盟”

1115年,东北女真族建立金政权,并开始向辽发动进攻,辽兵屡败。徽宗希望从中渔利,乘乱收复燕云地区。双方于1120年订立“海上之盟”。盟约商定,两国共同灭辽,不单独媾和。

金灭北宋——靖康之难

1125年春,金军灭辽。金军分两路南侵。徽宗惶恐,宣布退位为太上皇,并急忙逃往东南避祸。钦宗即位,年号靖康。

靖康二年( 1127 )四月,金军俘虏宋徽宗、钦宗及后妃宗室,满载大批财物而归。北宋至此灭亡。史称“靖康之难”。

绍兴议和:绍兴十一年(1141)双方达成和约:①宋向金称臣,金册宋康王赵构为皇帝。②划定疆界,东以淮河中流为界,西以大散关(陕西宝鸡西南)为界,以南属宋,以北属金。宋割唐(今河南唐河)、邓(今河南邓州)二州及商(今陕西商县)、秦(今甘肃天水)二州之大半予金。③宋每年向金纳贡银、绢各25万两、匹,自绍兴十二年开始,每年春季搬送至泗州交纳。绍兴和议确定了宋金之间政治上的不平等关系,结束了长达10余年的战争状态,形成了南北对峙的局面。

隆兴和议

采石之战:至1161年,金海陵王大举南侵,企图于采石(今马鞍山南)渡江。南宋文臣虞允文亲临前线,组织江边溃军及民众进行防御,结果大败金军。采石之战是历史上以少胜多的著名战例。

1164年,宋、金重订和议。金朝作出若干让步,宋帝对金不再称臣而称侄,岁币亦酌减为银、绢各20万两、匹,双方各守旧疆。因是年为孝宗隆兴二年,故称“隆兴和议”。

嘉定和议

韩侂胄北伐失败后,宋金再度议和,宁宗嘉定元年(1208),①改两国叔侄关系为伯侄,宋帝称金帝为伯父。②岁币数目增至银、绢各30万两、匹。③南宋另付“犒军银”(战争赔款)300万两,是为“嘉定和议”。

“嘉定和议”后,宋、金两国都日益衰落,无力再发动战争,和议后的状况维持了下去。

畅所欲言:

结合本课所学知识,你对国家建设方面有什么好的建议?

<本课小结>

汴水汤汤赵宋天,国祚绵延三百年;

唐末五代前车鉴,中央集权革弊端;

民族政权来骚扰,守内虚外不得闲;

庆历熙宁求变法,积贫积弱势难转;

金人南下徽钦掳,靖康之耻宋偏安;

冲冠一怒将军志,誓收燕云山河还;

可怜青山埋忠骨,北定中原付笑谈。

<思维导图>

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进