第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡 课件(30张PPT)

文档属性

| 名称 | 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡 课件(30张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 861.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-09-22 10:08:39 | ||

图片预览

文档简介

统编高中历史教材试教用书

《中外历史纲要》 必修(上)

第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

史料一:

我们的新制度当然放弃了旧民主主义中所谓的总统制、内阁制那一套陈腐的旧东西,也不同于苏联和东欧各国的政权治权合一的制度。

——民盟主席张澜

史料二:

我们采用民主集中制,而不采用资产阶级议会制。议会制,袁世凯、曹锟都搞过了,已经臭了。在中国采用民主集中制是很合适的。我们提出开人民代表大会制…我们可以这样决定,不必搞资产阶级的议会制和三权鼎立等。

——毛泽东(1948.9)

一、中华人民共和国的成立

史料三:

三大战役后,蒋介石国民党集团赖以维护其反动统治的主要精锐部队被消灭殆尽,中国革命已处于胜利的前夜。三大战役的胜利,奠定了人民解放战争在全国胜利的巩固基础。

1、条件:

①军事:国民党反动政府已被推翻,解放战争在全国基本取得胜利。

史料四:

我们党走过二十八年了,大家知道,不是和平地走过的,而是在困难的环境中走过的,我们要和国内外党内外的敌人作战。谢谢马克思、恩格斯、列宁和斯大林,他们给了我们以武器。这武器不是机关枪,而是马克思列宁主义。

——《论人民民主专政》毛泽东

③筹备:1949年9月21日,第一届中国人民政治协商会议选举产生了中央人民政府委员会,确立了首都、国旗、代国歌;通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》,它具有 的性质。

临时宪法

②理论: 中共七届二中全会和毛泽东的《论人民民主专政》为新中国的成立做了理论和路线方针准备。

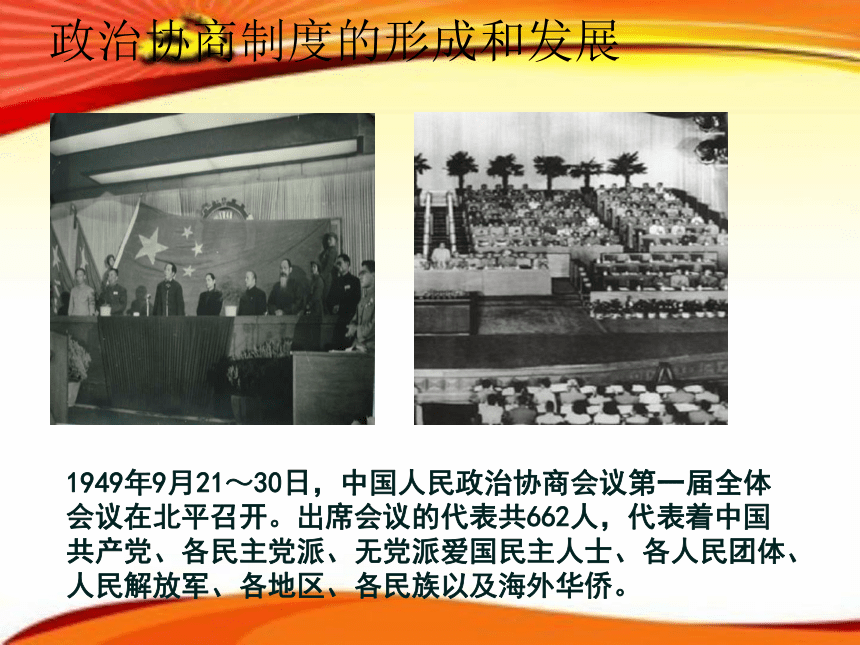

1949年9月21~30日,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平召开。出席会议的代表共662人,代表着中国共产党、各民主党派、无党派爱国民主人士、各人民团体、人民解放军、各地区、各民族以及海外华侨。

政治协商制度的形成和发展

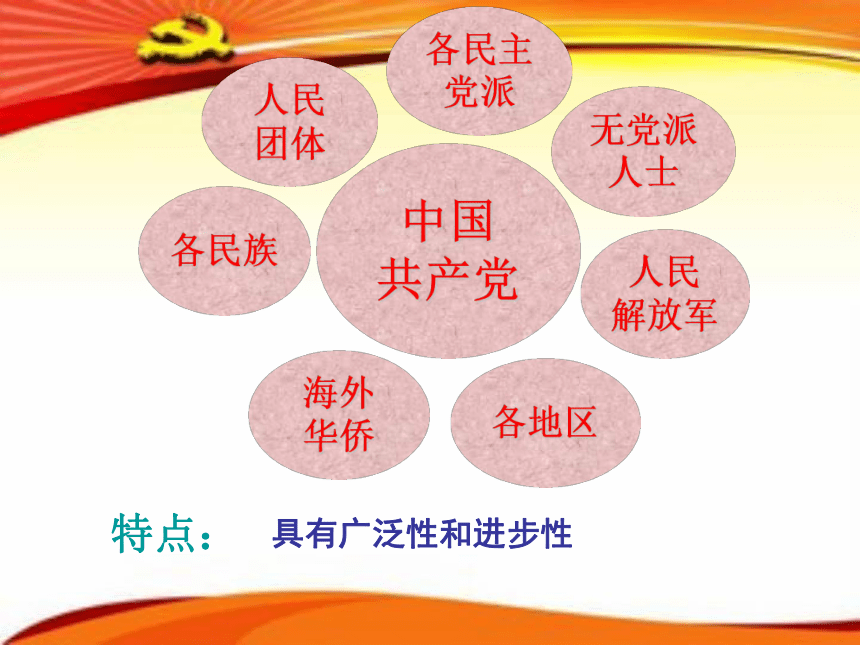

中国

共产党

无党派

人士

各民主

党派

人民

团体

各民族

海外

华侨

各地区

人民

解放军

具有广泛性和进步性

特点:

名称

创立

创始人

目前党员

中国国民党

革命委员会

1948

宋庆龄、何香凝、李济深

8.2万多人

中国民主同盟

1941

1944

张澜、沈钧儒、

黄炎培、章伯钧

盟员18.44万多

中国民主建国会

1945

黄炎培、胡厥文、章乃器、

施复亮、孙起孟等

10.9万

中国民主促进会

1945

马叙伦、王绍鏊、

周建人、许广平

10万多

中国农工民主党

1930

1947

邓演达、黄琪翔、章伯钧等

10.2万多

中国致公党

1925

1947

司徒美堂、陈其尤

3万多

九三学社

1945

改建

许德珩、潘菽、涂长望等

10万多

台湾民主自治同盟

1947

谢雪红、杨克煌

成员2100多

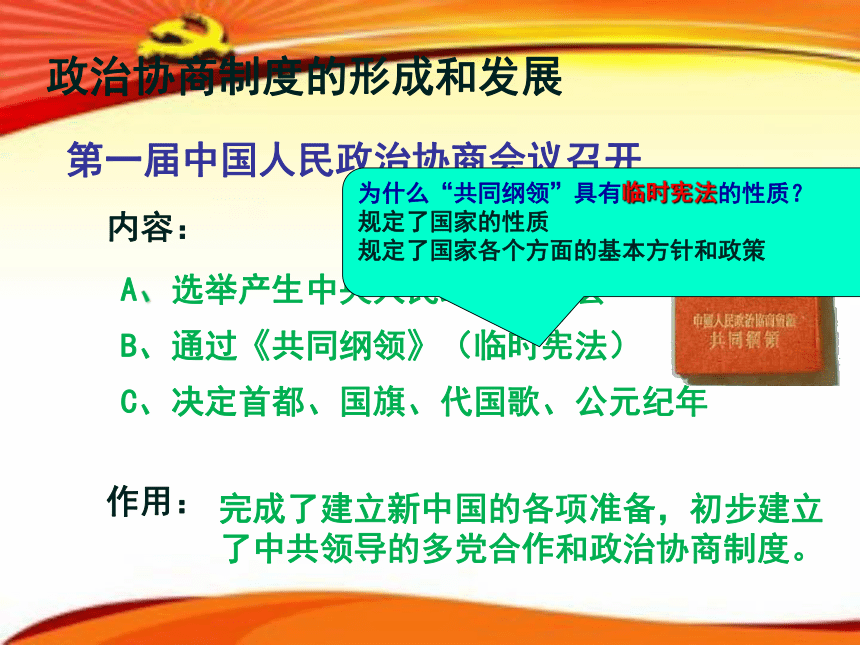

第一届中国人民政治协商会议召开

内容:

A、选举产生中央人民政府委员会

B、通过《共同纲领》(临时宪法)

C、决定首都、国旗、代国歌、公元纪年

作用:

政治协商制度的形成和发展

为什么“共同纲领”具有临时宪法的性质?

规定了国家的性质

规定了国家各个方面的基本方针和政策

完成了建立新中国的各项准备,初步建立

了中共领导的多党合作和政治协商制度。

2、标志:

1949年10月1日开国大典。

3、意义:

(1)结束了帝国主义、封建主义和官僚资本主义长期压迫和剥削中国人民的历史。

(2)从根本上改变了中国社会的发展方向。

(3)为实现由新民主主义向社会主义过渡创造了前提条件。

(4)中华民族开始以暂新的姿态自立于世界民族之林。

随堂小结:

中华人民共和国的成立,开启了中华民族伟大复兴的历史新纪元。中国人民政治协商会议是中国共产党领导的以工农联盟为基础的人民民主统一战线的组织形式。

二、人民政权的巩固

1、土地改革

(1)必要性:

(2)时间:

1950年夏到1953年春

封建土地制度的存在严重阻碍了中国社会的发展。

(3)法律依据(开始)

颁布《中华人民共和国土地改革法》

(4)根本任务(内容):

废除地主阶级封建剥削的土地制度,实行农民的土地所有制。

(5)意义:

废除了封建剥削土地制度,解放了农村生产力,提高了农民的积极性,推动了农业生产的发展为新中国工业化创造了条件。

2、整顿经济秩序

(1)思考:为什么整顿经济秩序是建国之初的一项既复杂又十分紧迫的任务。(背景)

复杂性:工作重心从农村转向城市后,党和政府还缺乏管理城市、管理经济的经验。

紧迫性:经济秩序混乱,既影响人民生活,又防碍恢复生产,更有损人民政府的威信和政权基础。

背景

(2)整顿经济秩序的措施:

①发动群众,采取果断行政措施,严厉打击资本投机;(银元之战、米棉之战)

②大范围、大规模调动基本生活、生产物资到城市,敞开供应,平抑物价;

③统一全国财政收支、物资调度和现金管理 。

(3)整顿经济秩序结果和意义:

①几个月后,社会秩序稳定,人民欢欣鼓舞。

②用三年的时间,顺利地完成了恢复和初步发民国民经济的艰巨任务。

结果:

意义:

①为恢复和发展国民经济创造了条件。

②为全国开民大规模的经济建设、向式业化目标奋进,奠定了基础。

3、抗美援朝

史料一:

1950年6月,美国打着联合国的旗帜武装干涉朝鲜,公然入侵台湾海峡,把战火延烧到中国的东北边境。

美国无视中国政府严正警告、国家面临外部侵略严重威胁。

朝鲜党和政府的请求帮助。

思考讨论:中国政府要不要出兵?

(1)抗美援朝的原因

朝鲜是近邻和兄弟,唇亡齿寒,美国想以朝鲜为跳板,进一步侵略中国。

中共中央和毛泽东主席毅然作出“抗美援朝、保家卫国”的重大战略决策

中国人民志愿军开赴朝鲜前线

志愿军总司令

彭德怀元帅

(2)抗美援朝战争起止时间:

1950年10月——1953年7月

(3)抗美援朝的结果与意义

结果:将美军赶回“三八线”附近;《朝鲜停战协定》

意义:

政治上:巩固了年轻的共和国

经济上:赢得了相对稳定的发展环境

外交上:提高了新中国的国际威望

思想上:增强了民族自信心和凝聚力

军事上:考验了人民军队的现代作战能力

课堂感悟:

中国共产党是伟大的政党、中华民族是伟大的民族、中国人民是伟大的人民。

课后练习:

1、新民主主义革命基本胜利的标志是中华人民共和国成立,主要依据是( )

?

A.完成了新民主主义革命的任务??????

B.结束了半殖民地半封建社会

?

C.开始了社会主义新时期?????????

D.中国历史进入了一个新纪元

B

2、“依法治国”是中国共产党领导人民治理国家的基本方略,新中国成立初期,政治经济活动的法律依据是( )

?A.《中国人民政治协商会议共同纲领》????

B.七届二中全会决议

?C.过渡时期总路线?????????????

D.民主革命纲领

3、新时期我国民主党派在国家政治生活中的主要作用是( )

①政治协商?? ?②民主监督???

③参政议政??? ④与中共一起执政

?A.①②③????B.②③④???C.①②④???D.①③

A

A

4、下列哪一事件标志着我国“实现了人民梦寐以求的民族解放和国家独立”( )

A.新中国的成立 B.三大改造的完成

C.“一五”计划完成 D.土地改革完成

5、某导演准备拍摄一部反映1949年共和国诞生的纪录片。其中,标志着“中国历史进入新纪元”可选的画面是( ?)

A.淮海战役 ?B.渡江战役

C.开国大典 D.三大改造

A

C

6、建国初期,捍卫了亚洲与世界和平,保卫了国家独立,提高了中国国际地位的事件是( ? )

A.《共同纲领》的颁布 B.抗美援朝 ?

C.西藏和平解放 D.土地改革

7、建国初的土地改革依据的法令是( ?)

A.《共同纲领》

B. 中央人民政府公告

C.《中华人民共和国土地改革法》

D.《中华人民共和国宪法》

B

C

课后作业:

1、简述中华人民共和国成立的意义。

2、简述土地改革的意义。

3、整顿经济秩序的措施。

4、抗美援朝的意义。

研史料实证——形成对历史的正确、客观的认识

在“一届政协”的政治架构下,一方面正如亨廷顿所说的,“一个现代化政治体系的安定,取决于其政党的力量”,在共产党领导下,中国实现了大国秩序的重构,推进了国家一体化的进程,促进了政治体系的良性运转;另一方面则基于其政治系统的巨大包容性而实现了中国革命力量的大联合、大团结,并激发了全国人民建设国家的巨大热情,使得建国初期成为新中国成立以来最好的时期之一。究其原委,“一届政协”是发端于西方的共和政体在中国的实现形式,它根植于中国的历史、社会和文化的土壤之中,在现代国家政治建设中凸显中国气派、民族神韵,具有极强的容纳性与适应力。

——摘编自覃敏健《试论“一届政协”的历史方位》

研史料 (名家怎看待)

课后趣味探究:

本材料重在获取有效信息。首先关注注解——“一届政协”的历史方位,历史方位是关键字眼,而材料的分层解读则应把握住“一方面”“另一方面”和“究其原委”三个转折词语,进而得出现代中国政治协商制度建立的缘由:中国共产党的正确领导;新中国成立后的国家管理需要;西方民主制度的影响;中国历史、社会和文化的丰厚土壤。

学读史 (信息知多少)

《中外历史纲要》 必修(上)

第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

史料一:

我们的新制度当然放弃了旧民主主义中所谓的总统制、内阁制那一套陈腐的旧东西,也不同于苏联和东欧各国的政权治权合一的制度。

——民盟主席张澜

史料二:

我们采用民主集中制,而不采用资产阶级议会制。议会制,袁世凯、曹锟都搞过了,已经臭了。在中国采用民主集中制是很合适的。我们提出开人民代表大会制…我们可以这样决定,不必搞资产阶级的议会制和三权鼎立等。

——毛泽东(1948.9)

一、中华人民共和国的成立

史料三:

三大战役后,蒋介石国民党集团赖以维护其反动统治的主要精锐部队被消灭殆尽,中国革命已处于胜利的前夜。三大战役的胜利,奠定了人民解放战争在全国胜利的巩固基础。

1、条件:

①军事:国民党反动政府已被推翻,解放战争在全国基本取得胜利。

史料四:

我们党走过二十八年了,大家知道,不是和平地走过的,而是在困难的环境中走过的,我们要和国内外党内外的敌人作战。谢谢马克思、恩格斯、列宁和斯大林,他们给了我们以武器。这武器不是机关枪,而是马克思列宁主义。

——《论人民民主专政》毛泽东

③筹备:1949年9月21日,第一届中国人民政治协商会议选举产生了中央人民政府委员会,确立了首都、国旗、代国歌;通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》,它具有 的性质。

临时宪法

②理论: 中共七届二中全会和毛泽东的《论人民民主专政》为新中国的成立做了理论和路线方针准备。

1949年9月21~30日,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平召开。出席会议的代表共662人,代表着中国共产党、各民主党派、无党派爱国民主人士、各人民团体、人民解放军、各地区、各民族以及海外华侨。

政治协商制度的形成和发展

中国

共产党

无党派

人士

各民主

党派

人民

团体

各民族

海外

华侨

各地区

人民

解放军

具有广泛性和进步性

特点:

名称

创立

创始人

目前党员

中国国民党

革命委员会

1948

宋庆龄、何香凝、李济深

8.2万多人

中国民主同盟

1941

1944

张澜、沈钧儒、

黄炎培、章伯钧

盟员18.44万多

中国民主建国会

1945

黄炎培、胡厥文、章乃器、

施复亮、孙起孟等

10.9万

中国民主促进会

1945

马叙伦、王绍鏊、

周建人、许广平

10万多

中国农工民主党

1930

1947

邓演达、黄琪翔、章伯钧等

10.2万多

中国致公党

1925

1947

司徒美堂、陈其尤

3万多

九三学社

1945

改建

许德珩、潘菽、涂长望等

10万多

台湾民主自治同盟

1947

谢雪红、杨克煌

成员2100多

第一届中国人民政治协商会议召开

内容:

A、选举产生中央人民政府委员会

B、通过《共同纲领》(临时宪法)

C、决定首都、国旗、代国歌、公元纪年

作用:

政治协商制度的形成和发展

为什么“共同纲领”具有临时宪法的性质?

规定了国家的性质

规定了国家各个方面的基本方针和政策

完成了建立新中国的各项准备,初步建立

了中共领导的多党合作和政治协商制度。

2、标志:

1949年10月1日开国大典。

3、意义:

(1)结束了帝国主义、封建主义和官僚资本主义长期压迫和剥削中国人民的历史。

(2)从根本上改变了中国社会的发展方向。

(3)为实现由新民主主义向社会主义过渡创造了前提条件。

(4)中华民族开始以暂新的姿态自立于世界民族之林。

随堂小结:

中华人民共和国的成立,开启了中华民族伟大复兴的历史新纪元。中国人民政治协商会议是中国共产党领导的以工农联盟为基础的人民民主统一战线的组织形式。

二、人民政权的巩固

1、土地改革

(1)必要性:

(2)时间:

1950年夏到1953年春

封建土地制度的存在严重阻碍了中国社会的发展。

(3)法律依据(开始)

颁布《中华人民共和国土地改革法》

(4)根本任务(内容):

废除地主阶级封建剥削的土地制度,实行农民的土地所有制。

(5)意义:

废除了封建剥削土地制度,解放了农村生产力,提高了农民的积极性,推动了农业生产的发展为新中国工业化创造了条件。

2、整顿经济秩序

(1)思考:为什么整顿经济秩序是建国之初的一项既复杂又十分紧迫的任务。(背景)

复杂性:工作重心从农村转向城市后,党和政府还缺乏管理城市、管理经济的经验。

紧迫性:经济秩序混乱,既影响人民生活,又防碍恢复生产,更有损人民政府的威信和政权基础。

背景

(2)整顿经济秩序的措施:

①发动群众,采取果断行政措施,严厉打击资本投机;(银元之战、米棉之战)

②大范围、大规模调动基本生活、生产物资到城市,敞开供应,平抑物价;

③统一全国财政收支、物资调度和现金管理 。

(3)整顿经济秩序结果和意义:

①几个月后,社会秩序稳定,人民欢欣鼓舞。

②用三年的时间,顺利地完成了恢复和初步发民国民经济的艰巨任务。

结果:

意义:

①为恢复和发展国民经济创造了条件。

②为全国开民大规模的经济建设、向式业化目标奋进,奠定了基础。

3、抗美援朝

史料一:

1950年6月,美国打着联合国的旗帜武装干涉朝鲜,公然入侵台湾海峡,把战火延烧到中国的东北边境。

美国无视中国政府严正警告、国家面临外部侵略严重威胁。

朝鲜党和政府的请求帮助。

思考讨论:中国政府要不要出兵?

(1)抗美援朝的原因

朝鲜是近邻和兄弟,唇亡齿寒,美国想以朝鲜为跳板,进一步侵略中国。

中共中央和毛泽东主席毅然作出“抗美援朝、保家卫国”的重大战略决策

中国人民志愿军开赴朝鲜前线

志愿军总司令

彭德怀元帅

(2)抗美援朝战争起止时间:

1950年10月——1953年7月

(3)抗美援朝的结果与意义

结果:将美军赶回“三八线”附近;《朝鲜停战协定》

意义:

政治上:巩固了年轻的共和国

经济上:赢得了相对稳定的发展环境

外交上:提高了新中国的国际威望

思想上:增强了民族自信心和凝聚力

军事上:考验了人民军队的现代作战能力

课堂感悟:

中国共产党是伟大的政党、中华民族是伟大的民族、中国人民是伟大的人民。

课后练习:

1、新民主主义革命基本胜利的标志是中华人民共和国成立,主要依据是( )

?

A.完成了新民主主义革命的任务??????

B.结束了半殖民地半封建社会

?

C.开始了社会主义新时期?????????

D.中国历史进入了一个新纪元

B

2、“依法治国”是中国共产党领导人民治理国家的基本方略,新中国成立初期,政治经济活动的法律依据是( )

?A.《中国人民政治协商会议共同纲领》????

B.七届二中全会决议

?C.过渡时期总路线?????????????

D.民主革命纲领

3、新时期我国民主党派在国家政治生活中的主要作用是( )

①政治协商?? ?②民主监督???

③参政议政??? ④与中共一起执政

?A.①②③????B.②③④???C.①②④???D.①③

A

A

4、下列哪一事件标志着我国“实现了人民梦寐以求的民族解放和国家独立”( )

A.新中国的成立 B.三大改造的完成

C.“一五”计划完成 D.土地改革完成

5、某导演准备拍摄一部反映1949年共和国诞生的纪录片。其中,标志着“中国历史进入新纪元”可选的画面是( ?)

A.淮海战役 ?B.渡江战役

C.开国大典 D.三大改造

A

C

6、建国初期,捍卫了亚洲与世界和平,保卫了国家独立,提高了中国国际地位的事件是( ? )

A.《共同纲领》的颁布 B.抗美援朝 ?

C.西藏和平解放 D.土地改革

7、建国初的土地改革依据的法令是( ?)

A.《共同纲领》

B. 中央人民政府公告

C.《中华人民共和国土地改革法》

D.《中华人民共和国宪法》

B

C

课后作业:

1、简述中华人民共和国成立的意义。

2、简述土地改革的意义。

3、整顿经济秩序的措施。

4、抗美援朝的意义。

研史料实证——形成对历史的正确、客观的认识

在“一届政协”的政治架构下,一方面正如亨廷顿所说的,“一个现代化政治体系的安定,取决于其政党的力量”,在共产党领导下,中国实现了大国秩序的重构,推进了国家一体化的进程,促进了政治体系的良性运转;另一方面则基于其政治系统的巨大包容性而实现了中国革命力量的大联合、大团结,并激发了全国人民建设国家的巨大热情,使得建国初期成为新中国成立以来最好的时期之一。究其原委,“一届政协”是发端于西方的共和政体在中国的实现形式,它根植于中国的历史、社会和文化的土壤之中,在现代国家政治建设中凸显中国气派、民族神韵,具有极强的容纳性与适应力。

——摘编自覃敏健《试论“一届政协”的历史方位》

研史料 (名家怎看待)

课后趣味探究:

本材料重在获取有效信息。首先关注注解——“一届政协”的历史方位,历史方位是关键字眼,而材料的分层解读则应把握住“一方面”“另一方面”和“究其原委”三个转折词语,进而得出现代中国政治协商制度建立的缘由:中国共产党的正确领导;新中国成立后的国家管理需要;西方民主制度的影响;中国历史、社会和文化的丰厚土壤。

学读史 (信息知多少)

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进