北师大版九年级物理上第十一章第六节《不同物质的导电性能》教学设计

文档属性

| 名称 | 北师大版九年级物理上第十一章第六节《不同物质的导电性能》教学设计 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 178.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-09-22 19:28:21 | ||

图片预览

文档简介

北师大版第十一章第六节《不同物质的导电性能》

一、教材分析

本节教学内容包括导体和绝缘体的概念、导体和绝缘体在一定条件下可以相互转化和电阻的概念三部分内容。

对于导体和绝缘体的认识,教材突出了采用实验探究的方法,从我们身边的物体开始认识,最后归纳出什么属于导体,什么属于绝缘体。本节安排学生实验探究活动,目的在于改变传统的学习方式,让学生在实验探究中学习,通过亲自动手做实验,丰富学生的感性认识,激发学生学习兴趣,及会用物理知识解决实际问题。在探究活动的基础上,增加学生的爱国主义教育,同时,学会应用知识的能力。

二、学生分析

初学生有一定的生活经验,能举出一些生活中的导体和绝缘体的例子,但是有些还是靠猜测的,需要实验来检验。学生不知道导体能导电的真正原因,而且这一知识是微观的无法通过实验直接看到,于是需借助多媒体动画来模拟展示。

三、重难点分析

教学重点:(1)哪些物质属于导体,哪些物质属于绝缘体。

(2)导体容易导电,绝缘体不容易导电的原因。

(3)导体和绝缘体在一定条件下可以相互转化。

(4)电阻的物理意义、定义、单位及单位间换算关系。

教学难点:(1)导体容易导电,绝缘体不容易导电的原因。

(2)实验探究人体,大地是导体。

(3)自制仪器实验探究导体和绝缘体相互转化。

四、教学目标

情感、态度与价值观目标:

(1)能从身边的物体出发,通过实验探究的方法了解导体、绝缘体的概念以及它们在一定条件下可以相互转化;能用辩证唯物主义的态度去研究问题。

(2)能在实验及整个教学过程中培养安全意识。

能力目标:

能够设计实验,探究导体和绝缘体;学会研究问题的方法,并提高转化能力和应用意识。

知识目标:

(1)能认出我们周围的物体什么属于导体,什么属于绝缘体。

(2)能知道导体和绝缘体是相对的,在一定条件下它们可以相互转化。

(3)知道电阻是表示导体对电流阻碍作用大小的物理量,掌握电阻的单位及其换算。

五、教具准备

自制荧光棒检测电路、发声器等实验仪器,多媒体课件。

六、课时:1课时

教

学

过

程

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

引入新课

(1)播放影片《石墨炸弹》

(2)思考:石墨炸弹主要应用了它的什么性质?

观看视频,独立思考,

回答问题

利用影片,激发兴趣、引出课题

预习交流

检查预习情况,帮助纠正错误

学生以小组形式交流讨论、展示自己的思维方法和过程、提出疑惑

培养学生的合作意识、合作能力

探究点一:导体和绝缘体

探究点二:导体容易导电,绝缘体不容易导电的原因。

(1)展示生活中常见物体的图片

提出问题:哪些物体容易导电,哪些物体不容易导电?

学生观察并思考

培养学生设计实验,解决问题的能力。学生在小组展示自己的思维,培养学生自信。

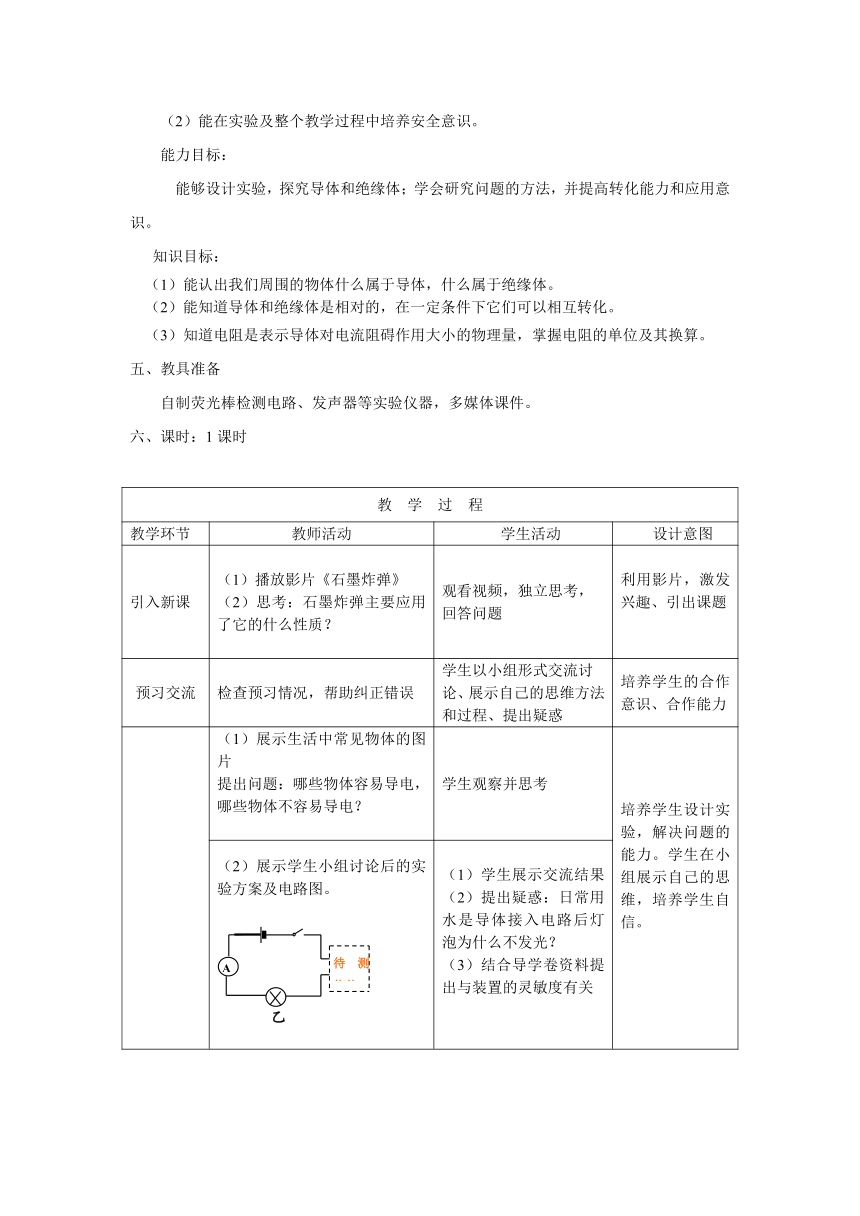

(2)展示学生小组讨论后的实验方案及电路图。

(1)学生展示交流结果(2)提出疑惑:日常用水是导体接入电路后灯泡为什么不发光?

(3)结合导学卷资料提出与装置的灵敏度有关

为了提高检测电路的灵敏度,课前各小组都对实验进行了改进,老师采用了第一小组的实验装置:给大家提供了荧光棒作为检测电路,它的内部有电源、发光二极管,黑色的按键是开关。将荧光棒电路断开一部分,焊接两根导线,把要检测的物体接在两个检测头之间,就可以检测了。

(1)学生动手自主探究

(用自制检测电路检测桌面上提供的物体或身边物体的导电性能)

(2)展示实验结果

(1)生活经验还告诉我们大地也容易导电,请同学展示课前设计的实验。

(2)总结导体、绝缘体的定义

(3)点拨:常见导体、绝缘体

展示将大地接入自制发声器的检测检测电路,发生器发出声音。

培养学生创新能力

培养学生的分析归纳能力。

(1)多媒体播放动画

物质的微观结构

(2)点拨:帮助学生分析视频

交流并得出结论:

导体容易导电的原因:导体内部有大量可以自由移动的电荷。

绝缘体不容易导电的原因:绝缘体的内部,几乎没有可以自由移动的电荷

探究点三:导体和绝缘体之间没有明显的界限,在一定条件下可以相互转化

(1)多媒体播放视频:

将玻璃心柱和灯泡接入220V的电路,加热玻璃心柱很长时间仍然看不到灯泡发光

(2)提供实验器材:

改装的荧光棒电路、小玻璃珠、蜡烛、打火机、干木棒

(1)学生质疑:

实验很危险,成功率很低,如何改进?

(2)组内交流并展示学生实验:

①将小玻璃珠接入荧光棒检测电路,用蜡烛加热小玻璃珠很短时间,二极管发光。

②将干木棒接入荧光棒检测电路,二极管不发光,干木棒潮湿后,二极管发光。

培养动手操作能力和观察分析能力。

探究点四:电阻

(1)师生共同实验:

将灵敏电流计接入电路,分别找男同学,女同学抓住甩出电路的两端。请大家观察电流计的偏转情况。

(2)总结:不同的导体对电流的阻碍作用不同,引出电阻。

(3)多媒体出示电阻相关材料

(1)学生质疑:

在电压相同的情况下,为什么电流计偏转情况不同。

(2)完成导学卷

电阻的物理意义、符号、单位、换算关系、电阻器的符号

锻炼学生的总结概括能力

课堂小结

播放本节知识点相关影片

总结本节课重难点。

帮助学生加深对知识的理解

课堂检测

见学卷

学生独立完成

增强学生的自信心和动力,弥补教学遗漏

板书设计

六、不同物质的导电性能

一、导体和绝缘体

1.导体:容易导电的物体。

如:金属、石墨、人体、大地、酸碱盐水溶液等。

2.绝缘体:不容易导电的物体。

如:橡胶、塑料、陶瓷、玻璃、油等。

3.导体容易导电,绝缘体不容易导电的原因。

4.导体和绝缘体不是绝对的,在一定条件下可以相互转化。

5.半导体:导电性能介于导体和绝缘体之间。

二、电阻(R)

1.

物理意义:表示导体对电流阻碍作用大小的物理量。

2.单位:国际单位:欧姆(欧)Ω

常用单位:兆欧(MΩ)、千欧(KΩ)

1MΩ=103KΩ

1KΩ=103Ω

课题

九年级

第十一章第六节《不同物质的导电性能》

导学过程

学习随记

一、自学导航

1.什么是导体和绝缘体?生活中常见的导体和绝缘体有哪些?

2.导体容易导电,绝缘体不容易导电的原因?

3.导体和绝缘体在一定条件下可以相互转化的实例及条件。

4.什么是电阻?电阻的单位是什么?单位间的换算关系。

5.通常情况下,下列各组物质中,都属于导体是的(

)

A

玻璃、油、大地

B

陶瓷、湿木材、橡胶

C

铜、人体、大地

D

空气

、油、塑料

6.绝缘体不容易导电,是因为绝缘体(

)

A.几乎没有电子

B.没有电子

C.存在着大量的自由电子

D.自由电荷很少

二、合作探究

探究点一:导体和绝缘体

如何检测物质的导电性?请设计实验方案,并画出电路图。

2.

实验探究

器材:改装荧光棒检测电路,待检测的物体(橡皮、铜丝、玻璃小灯泡、铅笔芯、干木棒、陶瓷、人体、导线外皮、碳棒、食盐水、塑料尺、铁钉、桔子

、油、以及身边想检测的物体)

3.交流结果:在实验过程中

①将_____________接入电路,二极管发光,表明这些物体容易导电。

②将_____________接入电路,二极管不发光,表明这些物体不容易导电。

③

的物体叫做导体。

的物体叫做绝缘体。

探究点二:

交流结果:

导体容易导电的原因:导体内部有大量的可以

的电荷。

绝缘体不容易导电的原因:绝缘体的内部,几乎

可以自由移动的电荷

探究点三:

设计实验:

交流结果:

导体和绝缘体不是绝对的,在一定条件下可以

。

探究点四:电阻

请同学们阅读多媒体出示电阻相关材料并回答问题:

1、电阻的物理意义

。

2、电阻用字母

表示。

3、电阻的单位是

,简称

,符号

。

4、电阻单位间换算关系是

。

5、电阻是导体本身的一种

。

6、在电路图中,电阻器的符号是

。

四、检测反馈

巩固提高

1.物理学成果在军事上有广泛的应用,有一种称为石墨炸弹的武器在战争时被用来破坏敌方的供电设施,这种炸弹不会造成人员伤亡,而是在空中散布大量极细的石墨丝,这些石墨丝是

(填“导体”或“绝缘体”),飘落到供电设备上会造成

(填“断路”或“短路”)

,

从而使供电系统瘫痪。

2.下图是一种按钮开关的构造截面图。A为外壳,B为按钮,C、D为金属片,其中C具有弹性。C、D各有接线柱与电路相连接,其中(

)

A:B

、C

、D是导体,A是绝缘体

B:A

、C

、D是导体,B是绝缘体

C:C

、D是导体,A、B是绝缘体

D:A

、B是导体,C、D是绝缘体

3.

下列说法正确的是(

)

A.导体容易导电,是因为导体内有大量的电荷存在

B.绝缘体不容易导电,是因为绝缘体内没有电荷存在

C

.导体在任何情况下都可以导电,绝缘体在任何情况下都不会导电

D.

有些绝缘体在一定条件下可以变成导体

4.

我们常看到电线的接头处缠有黑色的胶布,是因为(

)

A

使导线导电

B

美观一些

C

绝缘,防止漏电或触电

D使接头处更结实

5.如图所示是常温下各种物质的导电和绝缘能力的排列顺序,从图中可以得到什么规律?

(1)

。

(2)

。

(3)

。

6.

下表是小敏同学将几种物体依据物质导电性进行的分类,请你在表格的空白处填上分类的物理名称

物理名称物体陶瓷

橡胶

干燥的空气晶体二极管

热敏电阻

光敏电阻铜片

铅笔芯

食盐水

7.完成下列单位换算

(1)20

KΩ

=

Ω

(2)0.3MΩ=

Ω

8.

以下四位科学家中,以其名字命名电阻单位的是(

)

A.瓦特

B.焦耳

C

安培

D.欧姆

9..关于电阻的说法正确的是(

)

A.只有绝缘体有电阻

B.电阻越大,对电流的阻碍作用越小

C.电阻是导体本身的一种性质,任何导体都有电阻

D.电阻是导体对电流的阻碍作用,任何导体的电阻都一样大

10.下列情况中,绝缘体不能变为导体的是(

)

A.让干木棒变潮湿

B.把玻璃加热至红炽状态

C.让塑料绳变弯

D.在纯水中加上食盐

11.如图将不同的导体接到电路A、B之间时,闭合开关,可通过观察、比较

来判断不同导体电阻的大小.若两个导体的电阻差异不大,则可以在电路中增加一块

,作进一步的判断.

一、教材分析

本节教学内容包括导体和绝缘体的概念、导体和绝缘体在一定条件下可以相互转化和电阻的概念三部分内容。

对于导体和绝缘体的认识,教材突出了采用实验探究的方法,从我们身边的物体开始认识,最后归纳出什么属于导体,什么属于绝缘体。本节安排学生实验探究活动,目的在于改变传统的学习方式,让学生在实验探究中学习,通过亲自动手做实验,丰富学生的感性认识,激发学生学习兴趣,及会用物理知识解决实际问题。在探究活动的基础上,增加学生的爱国主义教育,同时,学会应用知识的能力。

二、学生分析

初学生有一定的生活经验,能举出一些生活中的导体和绝缘体的例子,但是有些还是靠猜测的,需要实验来检验。学生不知道导体能导电的真正原因,而且这一知识是微观的无法通过实验直接看到,于是需借助多媒体动画来模拟展示。

三、重难点分析

教学重点:(1)哪些物质属于导体,哪些物质属于绝缘体。

(2)导体容易导电,绝缘体不容易导电的原因。

(3)导体和绝缘体在一定条件下可以相互转化。

(4)电阻的物理意义、定义、单位及单位间换算关系。

教学难点:(1)导体容易导电,绝缘体不容易导电的原因。

(2)实验探究人体,大地是导体。

(3)自制仪器实验探究导体和绝缘体相互转化。

四、教学目标

情感、态度与价值观目标:

(1)能从身边的物体出发,通过实验探究的方法了解导体、绝缘体的概念以及它们在一定条件下可以相互转化;能用辩证唯物主义的态度去研究问题。

(2)能在实验及整个教学过程中培养安全意识。

能力目标:

能够设计实验,探究导体和绝缘体;学会研究问题的方法,并提高转化能力和应用意识。

知识目标:

(1)能认出我们周围的物体什么属于导体,什么属于绝缘体。

(2)能知道导体和绝缘体是相对的,在一定条件下它们可以相互转化。

(3)知道电阻是表示导体对电流阻碍作用大小的物理量,掌握电阻的单位及其换算。

五、教具准备

自制荧光棒检测电路、发声器等实验仪器,多媒体课件。

六、课时:1课时

教

学

过

程

教学环节

教师活动

学生活动

设计意图

引入新课

(1)播放影片《石墨炸弹》

(2)思考:石墨炸弹主要应用了它的什么性质?

观看视频,独立思考,

回答问题

利用影片,激发兴趣、引出课题

预习交流

检查预习情况,帮助纠正错误

学生以小组形式交流讨论、展示自己的思维方法和过程、提出疑惑

培养学生的合作意识、合作能力

探究点一:导体和绝缘体

探究点二:导体容易导电,绝缘体不容易导电的原因。

(1)展示生活中常见物体的图片

提出问题:哪些物体容易导电,哪些物体不容易导电?

学生观察并思考

培养学生设计实验,解决问题的能力。学生在小组展示自己的思维,培养学生自信。

(2)展示学生小组讨论后的实验方案及电路图。

(1)学生展示交流结果(2)提出疑惑:日常用水是导体接入电路后灯泡为什么不发光?

(3)结合导学卷资料提出与装置的灵敏度有关

为了提高检测电路的灵敏度,课前各小组都对实验进行了改进,老师采用了第一小组的实验装置:给大家提供了荧光棒作为检测电路,它的内部有电源、发光二极管,黑色的按键是开关。将荧光棒电路断开一部分,焊接两根导线,把要检测的物体接在两个检测头之间,就可以检测了。

(1)学生动手自主探究

(用自制检测电路检测桌面上提供的物体或身边物体的导电性能)

(2)展示实验结果

(1)生活经验还告诉我们大地也容易导电,请同学展示课前设计的实验。

(2)总结导体、绝缘体的定义

(3)点拨:常见导体、绝缘体

展示将大地接入自制发声器的检测检测电路,发生器发出声音。

培养学生创新能力

培养学生的分析归纳能力。

(1)多媒体播放动画

物质的微观结构

(2)点拨:帮助学生分析视频

交流并得出结论:

导体容易导电的原因:导体内部有大量可以自由移动的电荷。

绝缘体不容易导电的原因:绝缘体的内部,几乎没有可以自由移动的电荷

探究点三:导体和绝缘体之间没有明显的界限,在一定条件下可以相互转化

(1)多媒体播放视频:

将玻璃心柱和灯泡接入220V的电路,加热玻璃心柱很长时间仍然看不到灯泡发光

(2)提供实验器材:

改装的荧光棒电路、小玻璃珠、蜡烛、打火机、干木棒

(1)学生质疑:

实验很危险,成功率很低,如何改进?

(2)组内交流并展示学生实验:

①将小玻璃珠接入荧光棒检测电路,用蜡烛加热小玻璃珠很短时间,二极管发光。

②将干木棒接入荧光棒检测电路,二极管不发光,干木棒潮湿后,二极管发光。

培养动手操作能力和观察分析能力。

探究点四:电阻

(1)师生共同实验:

将灵敏电流计接入电路,分别找男同学,女同学抓住甩出电路的两端。请大家观察电流计的偏转情况。

(2)总结:不同的导体对电流的阻碍作用不同,引出电阻。

(3)多媒体出示电阻相关材料

(1)学生质疑:

在电压相同的情况下,为什么电流计偏转情况不同。

(2)完成导学卷

电阻的物理意义、符号、单位、换算关系、电阻器的符号

锻炼学生的总结概括能力

课堂小结

播放本节知识点相关影片

总结本节课重难点。

帮助学生加深对知识的理解

课堂检测

见学卷

学生独立完成

增强学生的自信心和动力,弥补教学遗漏

板书设计

六、不同物质的导电性能

一、导体和绝缘体

1.导体:容易导电的物体。

如:金属、石墨、人体、大地、酸碱盐水溶液等。

2.绝缘体:不容易导电的物体。

如:橡胶、塑料、陶瓷、玻璃、油等。

3.导体容易导电,绝缘体不容易导电的原因。

4.导体和绝缘体不是绝对的,在一定条件下可以相互转化。

5.半导体:导电性能介于导体和绝缘体之间。

二、电阻(R)

1.

物理意义:表示导体对电流阻碍作用大小的物理量。

2.单位:国际单位:欧姆(欧)Ω

常用单位:兆欧(MΩ)、千欧(KΩ)

1MΩ=103KΩ

1KΩ=103Ω

课题

九年级

第十一章第六节《不同物质的导电性能》

导学过程

学习随记

一、自学导航

1.什么是导体和绝缘体?生活中常见的导体和绝缘体有哪些?

2.导体容易导电,绝缘体不容易导电的原因?

3.导体和绝缘体在一定条件下可以相互转化的实例及条件。

4.什么是电阻?电阻的单位是什么?单位间的换算关系。

5.通常情况下,下列各组物质中,都属于导体是的(

)

A

玻璃、油、大地

B

陶瓷、湿木材、橡胶

C

铜、人体、大地

D

空气

、油、塑料

6.绝缘体不容易导电,是因为绝缘体(

)

A.几乎没有电子

B.没有电子

C.存在着大量的自由电子

D.自由电荷很少

二、合作探究

探究点一:导体和绝缘体

如何检测物质的导电性?请设计实验方案,并画出电路图。

2.

实验探究

器材:改装荧光棒检测电路,待检测的物体(橡皮、铜丝、玻璃小灯泡、铅笔芯、干木棒、陶瓷、人体、导线外皮、碳棒、食盐水、塑料尺、铁钉、桔子

、油、以及身边想检测的物体)

3.交流结果:在实验过程中

①将_____________接入电路,二极管发光,表明这些物体容易导电。

②将_____________接入电路,二极管不发光,表明这些物体不容易导电。

③

的物体叫做导体。

的物体叫做绝缘体。

探究点二:

交流结果:

导体容易导电的原因:导体内部有大量的可以

的电荷。

绝缘体不容易导电的原因:绝缘体的内部,几乎

可以自由移动的电荷

探究点三:

设计实验:

交流结果:

导体和绝缘体不是绝对的,在一定条件下可以

。

探究点四:电阻

请同学们阅读多媒体出示电阻相关材料并回答问题:

1、电阻的物理意义

。

2、电阻用字母

表示。

3、电阻的单位是

,简称

,符号

。

4、电阻单位间换算关系是

。

5、电阻是导体本身的一种

。

6、在电路图中,电阻器的符号是

。

四、检测反馈

巩固提高

1.物理学成果在军事上有广泛的应用,有一种称为石墨炸弹的武器在战争时被用来破坏敌方的供电设施,这种炸弹不会造成人员伤亡,而是在空中散布大量极细的石墨丝,这些石墨丝是

(填“导体”或“绝缘体”),飘落到供电设备上会造成

(填“断路”或“短路”)

,

从而使供电系统瘫痪。

2.下图是一种按钮开关的构造截面图。A为外壳,B为按钮,C、D为金属片,其中C具有弹性。C、D各有接线柱与电路相连接,其中(

)

A:B

、C

、D是导体,A是绝缘体

B:A

、C

、D是导体,B是绝缘体

C:C

、D是导体,A、B是绝缘体

D:A

、B是导体,C、D是绝缘体

3.

下列说法正确的是(

)

A.导体容易导电,是因为导体内有大量的电荷存在

B.绝缘体不容易导电,是因为绝缘体内没有电荷存在

C

.导体在任何情况下都可以导电,绝缘体在任何情况下都不会导电

D.

有些绝缘体在一定条件下可以变成导体

4.

我们常看到电线的接头处缠有黑色的胶布,是因为(

)

A

使导线导电

B

美观一些

C

绝缘,防止漏电或触电

D使接头处更结实

5.如图所示是常温下各种物质的导电和绝缘能力的排列顺序,从图中可以得到什么规律?

(1)

。

(2)

。

(3)

。

6.

下表是小敏同学将几种物体依据物质导电性进行的分类,请你在表格的空白处填上分类的物理名称

物理名称物体陶瓷

橡胶

干燥的空气晶体二极管

热敏电阻

光敏电阻铜片

铅笔芯

食盐水

7.完成下列单位换算

(1)20

KΩ

=

Ω

(2)0.3MΩ=

Ω

8.

以下四位科学家中,以其名字命名电阻单位的是(

)

A.瓦特

B.焦耳

C

安培

D.欧姆

9..关于电阻的说法正确的是(

)

A.只有绝缘体有电阻

B.电阻越大,对电流的阻碍作用越小

C.电阻是导体本身的一种性质,任何导体都有电阻

D.电阻是导体对电流的阻碍作用,任何导体的电阻都一样大

10.下列情况中,绝缘体不能变为导体的是(

)

A.让干木棒变潮湿

B.把玻璃加热至红炽状态

C.让塑料绳变弯

D.在纯水中加上食盐

11.如图将不同的导体接到电路A、B之间时,闭合开关,可通过观察、比较

来判断不同导体电阻的大小.若两个导体的电阻差异不大,则可以在电路中增加一块

,作进一步的判断.

同课章节目录

- 第十章 机械能、内能及其转化

- 一 机械能

- 二 内能

- 三 探究——物质的比热容

- 四 热机

- 五 火箭

- 六 燃料的利用和环境保护

- 第十一章 简单电路

- 一 认识电路

- 二 学生实验:组装电路

- 三 电荷

- 四 电流

- 五 电压

- 六 探究——不同物质的导电性能

- 七 探究——影响电阻大小的因素

- 八 变阻器

- 第十二章 欧姆定律

- 一 学生实验:探究——电流与电压、电阻的关系

- 二 根据欧姆定律测量导体的电阻

- 三 串、并联电路中的电阻关系

- 四 欧姆定律的应用

- 第十三章 电功和电功率

- 一 电功和电能

- 二 电功率

- 三 学生实验:探究----小灯泡的电功率

- 四 电流的热效应

- 五 家庭电路

- 六 安全用电

- 第十四章 电磁现象

- 一 简单磁现象

- 二 磁场

- 三 电流的磁场

- 四 电磁铁及其应用

- 五 磁场对通电导线的作用力

- 六 直流电动机

- 七、学生实验:探究——产生感应电流的条件

- 第十五章 怎样传递信息——通信技术简介

- 一 电磁波

- 二 广播和电视

- 三 现代通信技术及发展前景

- 第十六章 粒子和宇宙

- 一 探索微观世界的历程

- 二 浩瀚的宇宙

- 三 能源:危机与希望