人教版生物七年级上册第一单元《生物和生物圈》测试题(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 人教版生物七年级上册第一单元《生物和生物圈》测试题(word版含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 130.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-09-22 17:31:23 | ||

图片预览

文档简介

第一单元《生物和生物圈》测试题

一、单选题

1.地球上最大的生态系统是(

)

A.生物圈

B.海洋生态系统

C.森林生态系统

D.陆地生态系统

2.下列关于“农作物→蝗虫→青蛙→蛇→鹰”这条食物链叙述中,错误的是(

)

A.蝗虫是植食动物

B.青蛙是肉食动物

C.青蛙既是生产者又是消费者

D.除农作物外,其余都是消费者

3.下列属于生物间合作关系的是(

)

A.七星瓢虫捕食蚜虫

B.一群蚂蚁抬蝗虫回巢

C.两只狗为争骨头而争斗

D.豆科植物与根瘤菌

4.前进中学某班生物兴趣小组的同学为了探究“湿度对鼠妇生活的影响”,设置了一组对照实验。以下几组对照,符合他们实验要求的是(

)

A.阴暗低温与阴暗高温

B.阴暗潮湿与明亮潮湿

C.阴暗潮湿与阴暗干燥

D.阴暗潮湿与明亮干燥

5.杨树的蒸腾作用有利于根对水分的吸收,同时,蒸腾作用又把大量的水分散失到大气中,增加了空气的湿度.这个实例说明( )

A.生物能够对环境造成一定的影响

B.生物对环境具有依赖性

C.生物首先要适应环境

D.生物能适应环境,同时也能影响环境

6.不可以构成一个生态系统的是

A.一片小池塘

B.一条河流

C.一群羊和一群马

D.地球

7.科学探究需要通过观察和实验等多种途径来获得事实和证据.为了提高实验结果的可靠性,不应采取的做法是( )

A.设置对照实验

B.控制单一变量

C.增加重复次数

D.修改实验数据

8.“橘在淮南为橘,在淮北为枳”,造成此现象差异的影响因素是(

)

A.阳光

B.温度

C.水分

D.无机盐

9.每逢冬天,某鸟就会向温暖的南方飞去,到了春天再飞回,影响这种鸟的生态因素依次是(

)

A.空气

B.温度

C.水分

D.光照

10.下列体现了环境对生物的影响的是

A.森林净化空气

B.土壤条件的差异可使牵牛花呈现出不同的色彩

C.蚊蝇传播疾病

D.蚯蚓改良土壤

11.在设计探究实验时,下列不能作为一组对照试验的是(

)

A.阴暗、明亮

B.潮湿、干燥

C.温暖、寒冷

D.有空气、无水

12.“蚁穴溃堤”这一成语主要揭示了(

)

A.生物适应环境

B.生物影响环境

C.生物影响生物

D.环境影响生物

13.生活中,很容易判断一个物体是否为生物,但是要给生物下定义却很困难。下面是一位同学对生物特征的总结,正确的是( )

A.都能进行光合作用

B.都能自由运动

C.都能形成神经反应

D.都能繁殖后代

14.在研究“响尾蛇如何跟踪它放走的猎物”的实验中,科学家提出了“响尾蛇是根据自己毒液的气味来追踪受伤的猎物”的看法。这应属于实验探究步骤中的

A.提出问题

B.作出假设

C.收集相关信息

D.分析实验现象

15.某个生态系统遭受到严重破坏的重要标志是()

A.动植物种类减少

B.自动调节的能力下降

C.生产者受到严重破坏

D.食物网简化

16.下列能正确表示一条食物链的是( )

A.植物→鼠→蛇→鹰

B.蝉→螳螂→黄雀

C.阳光→植物→兔→鹰

D.植物←鼠←兔←鹰

17.小明的爷爷想饲养一只八哥,你认为八哥的生活需要下列哪些条件( )

A.食物与水

B.食物、空间与空气

C.食物、空间与阳光

D.阳光、空气、水分、适宜的温度、一定的空间和食物

18.地衣是真菌和藻类共生在一起而形成的.真菌可以给藻类提供(

)

A.有机物

B.水

C.无机盐

D.水和无机盐

19.6月5日是“世界环境日”,2018年世界环境日的主题是“人人参与,创建绿色家园”。目前很多城市都推行公共自行车政策,大大减少了机动车的使用,此举既便利了公众,最主要的是也可以减少

A.大气污染

B.水污染

C.土壤污染

D.固体废弃物污染

20.“生物圈Ⅱ号”实验失败给我们的启迪是(

)

A.人类无所不能

B.人类完全可以再造一个生物圈

C.生物圈是不会毁灭的,人类完全不用担心

D.生物圈是我们生存的唯一家园,我们应该保护它

21.生物既能适应环境又能影响环境,同时环境又能影响生物的生活。在一定区域内,生物与环境所形成的统一的整体叫做生态系统。下列有关说法错误的是

A.生物圈是最大的生态系统

B.影响生物的环境因素包括非生物因素和生物因素

C.吉安市生态公园及公园内的所有生物可以看做一个生态系统

D.“桃花之乡”

吉水县境内的所有桃花可以看做一个生态系统

22.太阳的能量最先进入该食物网的哪一生物体内?(

)

A.小麦

B.鼠

C.鼬

D.鹰

23.下列不属于生态系统的是( )

A.一片森林

B.一块农田

C.一窝蜜蜂

D.一个池塘

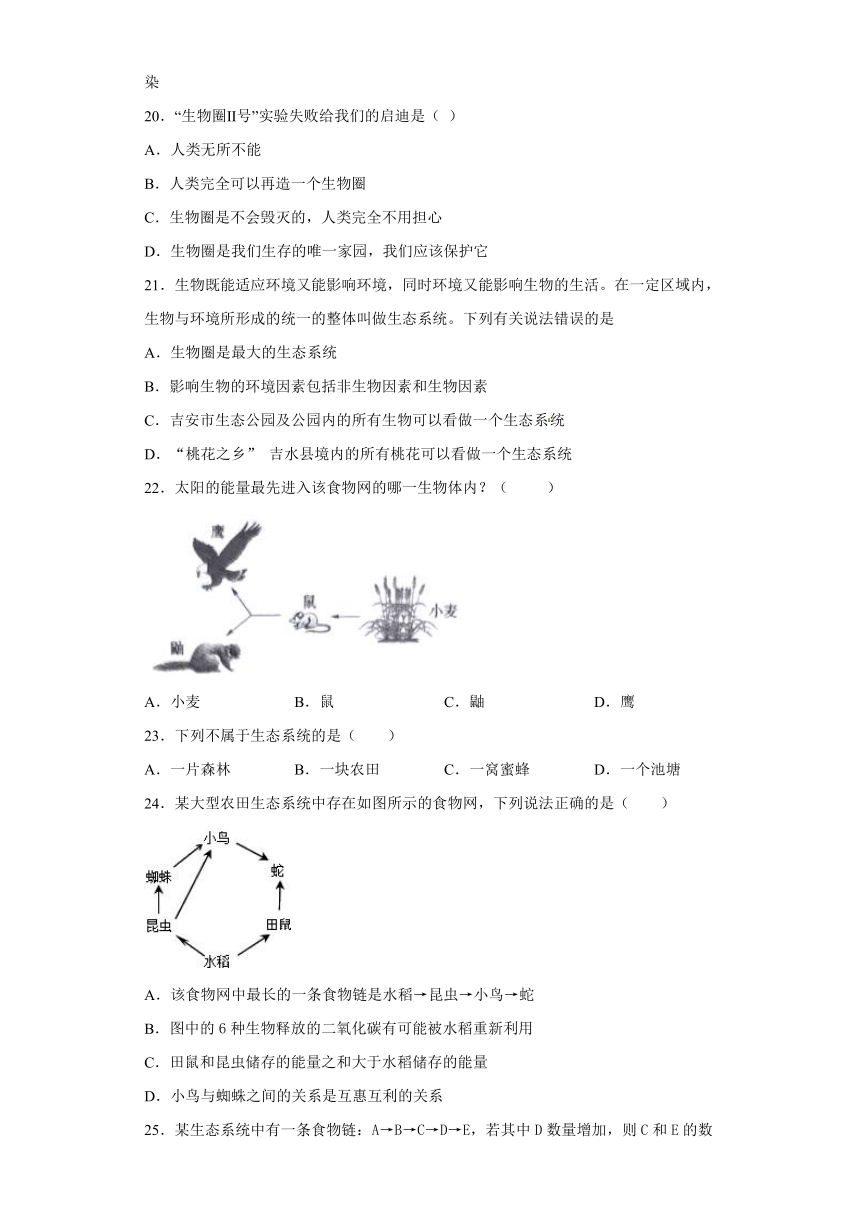

24.某大型农田生态系统中存在如图所示的食物网,下列说法正确的是( )

A.该食物网中最长的一条食物链是水稻→昆虫→小鸟→蛇

B.图中的6种生物释放的二氧化碳有可能被水稻重新利用

C.田鼠和昆虫储存的能量之和大于水稻储存的能量

D.小鸟与蜘蛛之间的关系是互惠互利的关系

25.某生态系统中有一条食物链:A→B→C→D→E,若其中D数量增加,则C和E的数量会

A.C减小,E增加

B.C增加,E减少

C.C和E都会减少

D.C和E都会增加

二、连线题

26.下列是有关生命现象和生命的特征,请将两列中相关的内容连接起来.

三、综合题

27.图是某农田生态系统的部分食物网,请据图回答:

(1)该生态系统的组成并不完整,还缺少非生物部分和_____。

(2)该食物网中共有_____条食物链,最长的一条食物链是_____。

(3)从生物与生物的关系看,图中兔、狐之间的关系是_____。

(4)由于喷洒农药,导致该生态系统受到了有毒物质的污染,一段时间后,体内有毒物质含量最高的生物是_____。

28.下图显示了碳循环的一部分。请据图回答:

(1)大气中的碳以二氧化碳的形式存在,在动植物体内碳的存在形式为________。

(2)图中表示绿色植物进行光合作用,将大气中的二氧化碳转化为体内储能物质的过程序号为_____________________。

(3)生物体内的碳是通过呼吸作用返回大气中的,图中表示该过程的序号有________。

(4)沼气池中的微生物进行________过程,将生活垃圾分解产生沼气,故沼气池中的微生物在生态系统组成成分中属于________,它对生态系统的物质循环具有重要作用。构成生物体的基本元素在生态系统的________之间反复循环,物质循环具有全球性。

29.2019年1月15日,嫦娥四号传回最新照片。照片显示嫦娥四号搭载的载荷罐内的棉花种子已经萌发,实现了人类首次月面生物生长培育实验。除棉花外,载荷罐内还搭载了油菜、马铃薯、拟南芥、酵母和果蝇五种生物。另外,罐内还提供了水、土壤、空气、光照等生长条件。请分析回答下列问题:

(1)密闭的载荷罐可以看作是一个微型生态系统。其中__________是生产者,它们制造有机物,释放氧气,供罐内生物利用。作为消费者的______和分解者的______,通过呼吸作用产生的二氧化碳,供生产者利用,从而实现了该生态系统的_________。

(2)载荷罐内萌发的棉花种子,最先突破种皮的是________。

(3)由于维持载荷罐正常工作的电池电量耗尽,罐内温度过低,导致新长出的棉花幼苗仅维持一天就死亡了,说明生物对环境适应具有________性。

参考答案

1.A

2.C

3.B

4.C

5.D

6.C

7.D

8.B

9.B

10.B

11.D

12.B

13.D

14.B

15.C

16.A

17.D

18.D

19.A

20.D

21.D

22.A

23.C

24.B

25.A

26.

27.分解者(细菌和真菌)

5

草→鼠→蛇→鹰

捕食关系

鹰

28.

有机物

①

②③④

发酵

分解者

生物与非生物环境

29.棉花、油菜、马铃薯和拟南芥

果蝇

酵母

物质循环

胚根

相对

一、单选题

1.地球上最大的生态系统是(

)

A.生物圈

B.海洋生态系统

C.森林生态系统

D.陆地生态系统

2.下列关于“农作物→蝗虫→青蛙→蛇→鹰”这条食物链叙述中,错误的是(

)

A.蝗虫是植食动物

B.青蛙是肉食动物

C.青蛙既是生产者又是消费者

D.除农作物外,其余都是消费者

3.下列属于生物间合作关系的是(

)

A.七星瓢虫捕食蚜虫

B.一群蚂蚁抬蝗虫回巢

C.两只狗为争骨头而争斗

D.豆科植物与根瘤菌

4.前进中学某班生物兴趣小组的同学为了探究“湿度对鼠妇生活的影响”,设置了一组对照实验。以下几组对照,符合他们实验要求的是(

)

A.阴暗低温与阴暗高温

B.阴暗潮湿与明亮潮湿

C.阴暗潮湿与阴暗干燥

D.阴暗潮湿与明亮干燥

5.杨树的蒸腾作用有利于根对水分的吸收,同时,蒸腾作用又把大量的水分散失到大气中,增加了空气的湿度.这个实例说明( )

A.生物能够对环境造成一定的影响

B.生物对环境具有依赖性

C.生物首先要适应环境

D.生物能适应环境,同时也能影响环境

6.不可以构成一个生态系统的是

A.一片小池塘

B.一条河流

C.一群羊和一群马

D.地球

7.科学探究需要通过观察和实验等多种途径来获得事实和证据.为了提高实验结果的可靠性,不应采取的做法是( )

A.设置对照实验

B.控制单一变量

C.增加重复次数

D.修改实验数据

8.“橘在淮南为橘,在淮北为枳”,造成此现象差异的影响因素是(

)

A.阳光

B.温度

C.水分

D.无机盐

9.每逢冬天,某鸟就会向温暖的南方飞去,到了春天再飞回,影响这种鸟的生态因素依次是(

)

A.空气

B.温度

C.水分

D.光照

10.下列体现了环境对生物的影响的是

A.森林净化空气

B.土壤条件的差异可使牵牛花呈现出不同的色彩

C.蚊蝇传播疾病

D.蚯蚓改良土壤

11.在设计探究实验时,下列不能作为一组对照试验的是(

)

A.阴暗、明亮

B.潮湿、干燥

C.温暖、寒冷

D.有空气、无水

12.“蚁穴溃堤”这一成语主要揭示了(

)

A.生物适应环境

B.生物影响环境

C.生物影响生物

D.环境影响生物

13.生活中,很容易判断一个物体是否为生物,但是要给生物下定义却很困难。下面是一位同学对生物特征的总结,正确的是( )

A.都能进行光合作用

B.都能自由运动

C.都能形成神经反应

D.都能繁殖后代

14.在研究“响尾蛇如何跟踪它放走的猎物”的实验中,科学家提出了“响尾蛇是根据自己毒液的气味来追踪受伤的猎物”的看法。这应属于实验探究步骤中的

A.提出问题

B.作出假设

C.收集相关信息

D.分析实验现象

15.某个生态系统遭受到严重破坏的重要标志是()

A.动植物种类减少

B.自动调节的能力下降

C.生产者受到严重破坏

D.食物网简化

16.下列能正确表示一条食物链的是( )

A.植物→鼠→蛇→鹰

B.蝉→螳螂→黄雀

C.阳光→植物→兔→鹰

D.植物←鼠←兔←鹰

17.小明的爷爷想饲养一只八哥,你认为八哥的生活需要下列哪些条件( )

A.食物与水

B.食物、空间与空气

C.食物、空间与阳光

D.阳光、空气、水分、适宜的温度、一定的空间和食物

18.地衣是真菌和藻类共生在一起而形成的.真菌可以给藻类提供(

)

A.有机物

B.水

C.无机盐

D.水和无机盐

19.6月5日是“世界环境日”,2018年世界环境日的主题是“人人参与,创建绿色家园”。目前很多城市都推行公共自行车政策,大大减少了机动车的使用,此举既便利了公众,最主要的是也可以减少

A.大气污染

B.水污染

C.土壤污染

D.固体废弃物污染

20.“生物圈Ⅱ号”实验失败给我们的启迪是(

)

A.人类无所不能

B.人类完全可以再造一个生物圈

C.生物圈是不会毁灭的,人类完全不用担心

D.生物圈是我们生存的唯一家园,我们应该保护它

21.生物既能适应环境又能影响环境,同时环境又能影响生物的生活。在一定区域内,生物与环境所形成的统一的整体叫做生态系统。下列有关说法错误的是

A.生物圈是最大的生态系统

B.影响生物的环境因素包括非生物因素和生物因素

C.吉安市生态公园及公园内的所有生物可以看做一个生态系统

D.“桃花之乡”

吉水县境内的所有桃花可以看做一个生态系统

22.太阳的能量最先进入该食物网的哪一生物体内?(

)

A.小麦

B.鼠

C.鼬

D.鹰

23.下列不属于生态系统的是( )

A.一片森林

B.一块农田

C.一窝蜜蜂

D.一个池塘

24.某大型农田生态系统中存在如图所示的食物网,下列说法正确的是( )

A.该食物网中最长的一条食物链是水稻→昆虫→小鸟→蛇

B.图中的6种生物释放的二氧化碳有可能被水稻重新利用

C.田鼠和昆虫储存的能量之和大于水稻储存的能量

D.小鸟与蜘蛛之间的关系是互惠互利的关系

25.某生态系统中有一条食物链:A→B→C→D→E,若其中D数量增加,则C和E的数量会

A.C减小,E增加

B.C增加,E减少

C.C和E都会减少

D.C和E都会增加

二、连线题

26.下列是有关生命现象和生命的特征,请将两列中相关的内容连接起来.

三、综合题

27.图是某农田生态系统的部分食物网,请据图回答:

(1)该生态系统的组成并不完整,还缺少非生物部分和_____。

(2)该食物网中共有_____条食物链,最长的一条食物链是_____。

(3)从生物与生物的关系看,图中兔、狐之间的关系是_____。

(4)由于喷洒农药,导致该生态系统受到了有毒物质的污染,一段时间后,体内有毒物质含量最高的生物是_____。

28.下图显示了碳循环的一部分。请据图回答:

(1)大气中的碳以二氧化碳的形式存在,在动植物体内碳的存在形式为________。

(2)图中表示绿色植物进行光合作用,将大气中的二氧化碳转化为体内储能物质的过程序号为_____________________。

(3)生物体内的碳是通过呼吸作用返回大气中的,图中表示该过程的序号有________。

(4)沼气池中的微生物进行________过程,将生活垃圾分解产生沼气,故沼气池中的微生物在生态系统组成成分中属于________,它对生态系统的物质循环具有重要作用。构成生物体的基本元素在生态系统的________之间反复循环,物质循环具有全球性。

29.2019年1月15日,嫦娥四号传回最新照片。照片显示嫦娥四号搭载的载荷罐内的棉花种子已经萌发,实现了人类首次月面生物生长培育实验。除棉花外,载荷罐内还搭载了油菜、马铃薯、拟南芥、酵母和果蝇五种生物。另外,罐内还提供了水、土壤、空气、光照等生长条件。请分析回答下列问题:

(1)密闭的载荷罐可以看作是一个微型生态系统。其中__________是生产者,它们制造有机物,释放氧气,供罐内生物利用。作为消费者的______和分解者的______,通过呼吸作用产生的二氧化碳,供生产者利用,从而实现了该生态系统的_________。

(2)载荷罐内萌发的棉花种子,最先突破种皮的是________。

(3)由于维持载荷罐正常工作的电池电量耗尽,罐内温度过低,导致新长出的棉花幼苗仅维持一天就死亡了,说明生物对环境适应具有________性。

参考答案

1.A

2.C

3.B

4.C

5.D

6.C

7.D

8.B

9.B

10.B

11.D

12.B

13.D

14.B

15.C

16.A

17.D

18.D

19.A

20.D

21.D

22.A

23.C

24.B

25.A

26.

27.分解者(细菌和真菌)

5

草→鼠→蛇→鹰

捕食关系

鹰

28.

有机物

①

②③④

发酵

分解者

生物与非生物环境

29.棉花、油菜、马铃薯和拟南芥

果蝇

酵母

物质循环

胚根

相对