人教版八年级上册物理教案:2.1声音的产生与传播

文档属性

| 名称 | 人教版八年级上册物理教案:2.1声音的产生与传播 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 686.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2020-09-22 21:05:57 | ||

图片预览

文档简介

第二章声现象

第一节

声音的产生与传播

【教学设计思路】

一、教材分析

《声现象》是学生接触物理的第二章,本节教材的编写充分体现了课程标准中的部分理念:

(一)“从生活走向物理,从物理走向社会”

教材首先用弹奏古筝的图片把学生带入了声音的情境,紧接着又用鸟鸣声、琴声自然和生活事例,引出声音是怎样产生的,又如何听到。通过做一做拨动橡皮筋,说话时声带的振动引导学生初步认识“声音是由物体振动产生的”,最后通过实验的观察和分析知道声音传播的条件。

教材通过对生活和自然界中与声有关现象的观察和解释,使学生感觉到物理就在身边,培养他们喜欢物理知识、热爱自然的情感。

(二)“注重科学探究,提倡学习方式多样化”

本节设计为科学探究型课,但因限于学生的年龄和知识能力层次,所以又不是完整的科学探究过程,而是突出科学探究要素中“提出问题”这一环节。这样的设计,是由八年级学生的心理特点和认知水平决定的,学生学习本节内容时,对探究活动还处于初级阶段。但这些探究活动在激发学生的求知欲,锻炼学生的参与能力,培养学生的观察能力、合作意识以及科学探究精神等方面都有不可替代的作用。

二、学情分析

声音是人们最熟悉的现象之一,也是学生日常生活中经常接触到的物理现象。学生不仅在生活中积累了大量与声音有关的感性知识,而且在小学自然课中也学过了与声有关的常识。

尽管有这些前期经验与常识,但是对于“为什么会产生声音?人们为什么能听到声音?”

等问题,大多数学生并不是很清楚,本节将使学生在已有认识的基础上,对声的世界有进一步的了解和认识。

三、教学理念

(一)注重各个环节、细节的创新

本节课在很多环节都进行了大胆的创新,通过paid用网络发课前预学作业利用家庭实验,如何使物体发声拍成视频,结合预学还有哪些疑惑需要解决的问题写在纸上拍成照片通过网络上传,上课前老师整理归类。通过“打土电话方式告诉学生要解决什么问题”引入新课,

创新还体现在很多细节上,如:在“证明发声的音叉也在振动”的实验中,用光的转化法,用激光笔固定在铁架台上,在音叉上粘一个小的平面镜,用激光笔把激光打到平面镜上利用反射,使激光反射到墙上,通过敲击音叉,观察光斑的变化来反应音叉在振动。在真空罩的实验中,我们利用了磁悬浮播放器,在空中悬浮,排除了固体传声的干扰,使真空实验效果更好。

教学上的所有创新都是学生本位理念的体现,这些创新使学生的亲身体验更为深刻,调动了他们的积极性,使其对种种物理现象产生了浓厚的兴趣。

(二)注重知识与生活、社会、的联系

物理教学的终极目的是加强学生对生活中科学和技术的理解,使学生获得更多的实际知识,适应现代化的生活。因此本节课特别注重知识与生活实际的联系,如:为什么钓鱼时不能大声说话。

(三)注重学生的亲身体验

学生是学习的主体,每个学生只有通过自己的器官(眼、耳、口、手等)去感受事物,观察、分析、思考、实验才能真正吸收知识,学生亲自体验的过程无法用任何其他方式代替。本节课一共设计有多处学生亲身体验,包括:体验鼓、皮筋、尺子的振动,通过分组实验体验固体、液体能传声,体验真空不能传声,等等。

(四)强调学生的合作学习

教学过程也是一个学生学习交往和合作的过程。在验证固体可以传声和学生分组实验及上台交流展示活动中,通过小组间合作,形成全班共同学习的动态组合立体交叉网络结构,在这种全方位相互交流、相互学习中,学生不仅学会了知识和方法,同时也培养了同学间相互合作、共同探索的团队精神。

【教学目标】

一、知识与技能

(一)通过观察和实验,初步认识声音产生和传播的条件

(二)知道声音是由物体振动产生的,声的传播需要介质

二、过程与方法

(一)通过观察和实验的方法,探究声音是如何产生的以及声音是如何传播的。

(二)通过学习活动,锻炼学生初步的观察能力,使学生学会初步的研究问题的方法(转换法)

三、情感态度与价值观

(一)通过教师、学生双向的教学活动,激发学生的学习兴趣和对科学的求知欲望,使学生乐于探索自然现象和日常生活中的物理学道理

(二)注意在探究活动中培养与其他同学合作的意识

【教学重点】

通过实验探究声音的产生

【教学难点】

声音的传播

【教学资源】

一、实验器材

教师:PPT课件、音叉(256Hz)、铁架台、带有细线的乒乓球、水槽、水、真空玻璃罩、抽气机,磁悬浮音乐盒。

学生:橡皮筋、哨子、直尺、桌子、水、队鼓、音叉(256Hz)、带有细线的乒乓球、塑料袋等

二、多媒体资源:

PPT课件,paid,(南山南歌曲)

【课时安排】:1课时

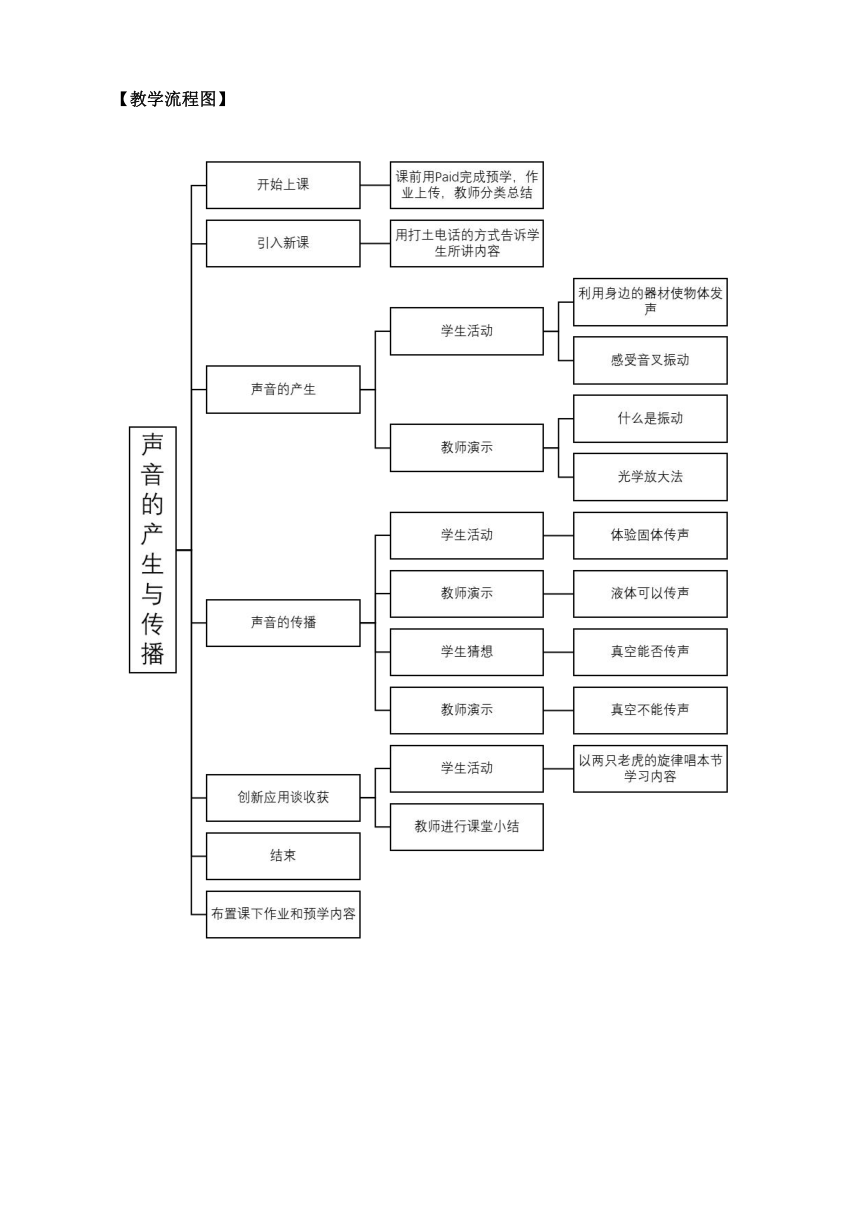

【教学流程图】

【板书设计】

【教学过程】

一、导入新课:

上节课老师给大家布置了声的产生和传播的前置性预学作业,同学们完成的都很好,一起展示一下我们的成果。老师利用优学派课堂展示第一个作业是利用家庭实验室如何物体发声,拍一个小的视频上传,展示两位同学的,一个是风铃的摆动发出声音,一个是用筷子敲击碗发出声音,另一个作业是结合前置性预学把自己的疑惑写在纸上拍张上传,展示两位同学的作业,由于时间关系我们就展示这么多,老师在课前对同学们的疑惑进行了分类总结主要是两个方面的问题,哪两个方面的问题呢?我通过特殊的方式告诉三个同学,谁想知道?请举手,打土电话,(两男,一女)

师:“物体怎么,物体怎么,会发声?会发声?”

生:“物体怎么,物体怎么,会发声?会发声?”(用两只老虎的旋律把它唱出来)

师:“什么物体,什么物体,能产生?能传声?”

生:“什么物体,什么物体,能产生?能传声?”(用两只老虎的旋律把它唱出来)

带着这两个方面问题让我们一起走进今天的课堂

第二章,声现象

第一节《声音的产生与传播》

二、进行新课:

【设计实验】

结合课前预学请学生利用桌面上的器材(音叉、小鼓、哨子、橡皮筋,铁尺两个、乒乓球、装有水的水槽、碎纸屑等)小组合作,设计实验,进行探究,如何使物体发声。?

一会找同学们展示。时间2分钟,开始

提示:1,选什么物体?

2,用什么样的方式使它发声,

3,观察物体发声时有什么样的变化?

有的同学拨动直尺发声,有的打鼓发声,有的拨动橡皮筋发声,还有的吹口哨发声,等等

时间到,哪组同学给我们展示一下,请举手

好!你来试试,

生:我们组是通过拨动橡皮筋来发出声音的,

哪一组再试试,请举手,你来试试,

生:我们组是用鼓槌敲打使它发出声音.

生:我们组是通过两个尺子相互摩擦的方式使它们发声

每组同学表现的非常优秀。

有的通过拨动的方式,有的通过敲击的方式,有的通过摩擦的方式,使物体发声.它们有什么共同的特征?

生:都在动,

老师拿一张A4纸,从上往下移动,能不能听到声音?上下抖动,能不能听到声音?,告诉学生,动和振动是有区别的。刚才同学通过,敲击,拨动,摩擦,吹等方式使物体振动,所以才发出声音。

那么所有物体的振动都能被我们直接看到吗?比如说音叉的振动?

敲击音叉,能否听到声音?

能直接观察出音叉在振动吗?

如何感知音叉在振动?

生,敲击音叉听到了声音。当它发声时我用手握,感觉手在动。

当你用手握住时还能听到声音吗?,说明了什么?

生:不能,说明了振动停止发声也停止。

那怎样让全班同学都能观察到它在动呢?小做合作探究,组长拍照上传,一会展示,时间2分钟

提示:1、选择什么样的方法?敲击前观察到什么?

2、敲击后观察到什么?

3、通过观察到的现象说明了什么?

生:不敲击时,放入水中,没有水花,在敲击音叉时,放入水中,溅起水花,说明音叉发声时在振动。

生:不敲击时用乒乓球靠近,球不动,敲击音叉时让乒乓球靠近,乒乓球被弹起来了,说明了发声的音叉在振动。

同学们说的非常好,还有没有其它方法呢?老师也想到了一种方法和大家一起分享

操作方法:用激光笔固定在铁架台上,在音叉上粘一个小的平面镜,用激光笔把激光打到平面镜上利用反射,使激光反射到墙上,通过敲击音叉,观察光斑的变化来反应音叉在振动。

思考:器材怎样组合,达到什么样的效果?才能证明音叉在振动。

学生说,老师组装。

生:音叉发声时,光斑先变宽又再变窄,说明了音叉发声时在振动。

音叉的微小振动我们无法直接看到,刚才同学们通过,乒乓球被弹起,放进水里,水花四溅,及光斑的变化转换成我们能直接看到的现象,物理上叫转换法。我们在以后的物理学习中经常用到。

以上实验说明了发声体在振动,声音是由物体的振动产生的.振动停止,发声也停止。

板书:1、声音是由物体振动产生的。

我说话,你们听到声音,我和你们之间有什么?

生:空气,

说明声音可以在空气中传播

板书:2、声音可以在空气中传播

声音在空气中怎样传播呢?

声音在空气中引起周围空气的振动,以波的形式向远处传播。

声音可以在气体中传播,结合我们的土电话,想想声音还可以通过什么传播?(PPT展示土电话的图片)

生:固体,

老师拿根铅笔弹弹,发出声音,通过什么传到耳朵的?

生:空气

利用这根铅笔怎样做实验证明固体可以传声呢?

生:用手堵住双耳,然后用牙咬住铅笔,另一个同学用手弹,听到声音说明是通过固体传播过去的。

说明声音可以在固体中传播。

板书:3、声音可以在固体中传播

我们通过学习知道了声音可以在气体,固体中传播,还可以通过什么传播?

生:液体。

老师这里有个手机,怎么证明声音可以在液体中传播?谁来试试?

生:播放音乐,放入水中,能听到声音,说明声音可以在液体中传播。

学生举例说液体传声的例子

板书:4、声音可以在液体中传播

同学们说的很好,实际液体传声早在很久以前人们就有所了解,接下让我们欣赏一首古诗

看看些诗句描述的是物体现象?蕴含了什么物理知识?(PPT出示)

生:路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人,

如果大声说话声音可以通过液体传给小鱼,把小鱼吓跑。说明液体可以传声。

总结:声音可以在气体、固体、液体中传播。

如果这些物质都没有叫什么状态?

生:真空

【过渡】声音可不可以在真空中传播呢?

老师和大家一起分享真空实验

【教师演示】真空实验

玻璃罩中放一磁悬浮音响,接通电源,用抽气机把玻璃罩内的空气抽出,注意声音的变化;

思考并回答问题

1.

随着玻璃罩内的空气越来越少,声音有什么变化?

2.

假如抽成真空,还能不能听到声音?

3.打开阀门随着玻璃罩进入的空气越来越多,听到的声音有什么变化?

.通过实验,你能得到什么结论?

得出结论:声音的传播需要介质,真空不能传声

反思:老师为什么要让小球悬浮,这样做有什么目的?

板书:声音的传播需要介质,真空不能传声。

创新应用快速反应

声音的产生与传播练习题

1、声音是由物体的

产生的;声音的传播需要

。我们在教室上课时听到老师的声音是靠

传播的。游泳者潜在水下也能听到岸上的音乐声,说明声音能在

中传播。

2、关于声音的发生和传播,下列说法中不正确的是

(

)

A.声音可以在真空中传播

B.声音可以在气体中传播

C.一切发声的物体都在振动

D.声音还可以在固体中传播。

3、如下图甲所示,用发声的音叉接触水面时,水花四溅;如下图乙所示,正在发声的鼓面上的碎纸片会跳起。这两个实验都说明了发声的物体都在

。

三、课堂小结

通过今天的学习大家一定有很多收获,谁来给大家分享一下?

学生总结完了后(PPT出示)

物体振动,物体振动,会发声,会发声;

物体停止振动,物体停止振动,不发声;

声音传播,声音传播,靠介质,靠介质;

真空不能传声,真空不能传声,不传声。

我们今天所学的知识在我们的歌词当中都有体现,为了让同学们更容易记住下面大家和我一起用两只老虎的形式唱出来。

结合我们刚才的学习,同学们有什么创新的想法吗?

谁来试试?

生:我前几天和同学做了个游戏,敲很长铁管,能听到声音,我知道空气可以传声,固体可以传声,为什么听到了两次声音?

生:如果里面灌满水时,能听到几次呢?

同学们说的很好,不但应用了我们所学的知识,而且还提出了新的质疑。声音在不同介质中传播速度不同,作为我们今天的前置性预学作业课下完成。

我们的创新点:

1、利用磁悬浮音乐盒做模拟真空不能传声的实验,使音乐盒悬浮在磁盘上面,就排除了固体传声的可能。

2、学生课上利用paid答题,可以及时反馈正答率,能清晰的看出哪些同学错了什么题,还能看出哪些同学全做对,对课堂知识的落实有很大的帮助。

3、我们是课前前置性预学,课上利用实验器材尝试,学生小组合作探究,最后创新解决生活中的问题,采用学—研—探—创的模式进行教学思路。

第一节

声音的产生与传播

【教学设计思路】

一、教材分析

《声现象》是学生接触物理的第二章,本节教材的编写充分体现了课程标准中的部分理念:

(一)“从生活走向物理,从物理走向社会”

教材首先用弹奏古筝的图片把学生带入了声音的情境,紧接着又用鸟鸣声、琴声自然和生活事例,引出声音是怎样产生的,又如何听到。通过做一做拨动橡皮筋,说话时声带的振动引导学生初步认识“声音是由物体振动产生的”,最后通过实验的观察和分析知道声音传播的条件。

教材通过对生活和自然界中与声有关现象的观察和解释,使学生感觉到物理就在身边,培养他们喜欢物理知识、热爱自然的情感。

(二)“注重科学探究,提倡学习方式多样化”

本节设计为科学探究型课,但因限于学生的年龄和知识能力层次,所以又不是完整的科学探究过程,而是突出科学探究要素中“提出问题”这一环节。这样的设计,是由八年级学生的心理特点和认知水平决定的,学生学习本节内容时,对探究活动还处于初级阶段。但这些探究活动在激发学生的求知欲,锻炼学生的参与能力,培养学生的观察能力、合作意识以及科学探究精神等方面都有不可替代的作用。

二、学情分析

声音是人们最熟悉的现象之一,也是学生日常生活中经常接触到的物理现象。学生不仅在生活中积累了大量与声音有关的感性知识,而且在小学自然课中也学过了与声有关的常识。

尽管有这些前期经验与常识,但是对于“为什么会产生声音?人们为什么能听到声音?”

等问题,大多数学生并不是很清楚,本节将使学生在已有认识的基础上,对声的世界有进一步的了解和认识。

三、教学理念

(一)注重各个环节、细节的创新

本节课在很多环节都进行了大胆的创新,通过paid用网络发课前预学作业利用家庭实验,如何使物体发声拍成视频,结合预学还有哪些疑惑需要解决的问题写在纸上拍成照片通过网络上传,上课前老师整理归类。通过“打土电话方式告诉学生要解决什么问题”引入新课,

创新还体现在很多细节上,如:在“证明发声的音叉也在振动”的实验中,用光的转化法,用激光笔固定在铁架台上,在音叉上粘一个小的平面镜,用激光笔把激光打到平面镜上利用反射,使激光反射到墙上,通过敲击音叉,观察光斑的变化来反应音叉在振动。在真空罩的实验中,我们利用了磁悬浮播放器,在空中悬浮,排除了固体传声的干扰,使真空实验效果更好。

教学上的所有创新都是学生本位理念的体现,这些创新使学生的亲身体验更为深刻,调动了他们的积极性,使其对种种物理现象产生了浓厚的兴趣。

(二)注重知识与生活、社会、的联系

物理教学的终极目的是加强学生对生活中科学和技术的理解,使学生获得更多的实际知识,适应现代化的生活。因此本节课特别注重知识与生活实际的联系,如:为什么钓鱼时不能大声说话。

(三)注重学生的亲身体验

学生是学习的主体,每个学生只有通过自己的器官(眼、耳、口、手等)去感受事物,观察、分析、思考、实验才能真正吸收知识,学生亲自体验的过程无法用任何其他方式代替。本节课一共设计有多处学生亲身体验,包括:体验鼓、皮筋、尺子的振动,通过分组实验体验固体、液体能传声,体验真空不能传声,等等。

(四)强调学生的合作学习

教学过程也是一个学生学习交往和合作的过程。在验证固体可以传声和学生分组实验及上台交流展示活动中,通过小组间合作,形成全班共同学习的动态组合立体交叉网络结构,在这种全方位相互交流、相互学习中,学生不仅学会了知识和方法,同时也培养了同学间相互合作、共同探索的团队精神。

【教学目标】

一、知识与技能

(一)通过观察和实验,初步认识声音产生和传播的条件

(二)知道声音是由物体振动产生的,声的传播需要介质

二、过程与方法

(一)通过观察和实验的方法,探究声音是如何产生的以及声音是如何传播的。

(二)通过学习活动,锻炼学生初步的观察能力,使学生学会初步的研究问题的方法(转换法)

三、情感态度与价值观

(一)通过教师、学生双向的教学活动,激发学生的学习兴趣和对科学的求知欲望,使学生乐于探索自然现象和日常生活中的物理学道理

(二)注意在探究活动中培养与其他同学合作的意识

【教学重点】

通过实验探究声音的产生

【教学难点】

声音的传播

【教学资源】

一、实验器材

教师:PPT课件、音叉(256Hz)、铁架台、带有细线的乒乓球、水槽、水、真空玻璃罩、抽气机,磁悬浮音乐盒。

学生:橡皮筋、哨子、直尺、桌子、水、队鼓、音叉(256Hz)、带有细线的乒乓球、塑料袋等

二、多媒体资源:

PPT课件,paid,(南山南歌曲)

【课时安排】:1课时

【教学流程图】

【板书设计】

【教学过程】

一、导入新课:

上节课老师给大家布置了声的产生和传播的前置性预学作业,同学们完成的都很好,一起展示一下我们的成果。老师利用优学派课堂展示第一个作业是利用家庭实验室如何物体发声,拍一个小的视频上传,展示两位同学的,一个是风铃的摆动发出声音,一个是用筷子敲击碗发出声音,另一个作业是结合前置性预学把自己的疑惑写在纸上拍张上传,展示两位同学的作业,由于时间关系我们就展示这么多,老师在课前对同学们的疑惑进行了分类总结主要是两个方面的问题,哪两个方面的问题呢?我通过特殊的方式告诉三个同学,谁想知道?请举手,打土电话,(两男,一女)

师:“物体怎么,物体怎么,会发声?会发声?”

生:“物体怎么,物体怎么,会发声?会发声?”(用两只老虎的旋律把它唱出来)

师:“什么物体,什么物体,能产生?能传声?”

生:“什么物体,什么物体,能产生?能传声?”(用两只老虎的旋律把它唱出来)

带着这两个方面问题让我们一起走进今天的课堂

第二章,声现象

第一节《声音的产生与传播》

二、进行新课:

【设计实验】

结合课前预学请学生利用桌面上的器材(音叉、小鼓、哨子、橡皮筋,铁尺两个、乒乓球、装有水的水槽、碎纸屑等)小组合作,设计实验,进行探究,如何使物体发声。?

一会找同学们展示。时间2分钟,开始

提示:1,选什么物体?

2,用什么样的方式使它发声,

3,观察物体发声时有什么样的变化?

有的同学拨动直尺发声,有的打鼓发声,有的拨动橡皮筋发声,还有的吹口哨发声,等等

时间到,哪组同学给我们展示一下,请举手

好!你来试试,

生:我们组是通过拨动橡皮筋来发出声音的,

哪一组再试试,请举手,你来试试,

生:我们组是用鼓槌敲打使它发出声音.

生:我们组是通过两个尺子相互摩擦的方式使它们发声

每组同学表现的非常优秀。

有的通过拨动的方式,有的通过敲击的方式,有的通过摩擦的方式,使物体发声.它们有什么共同的特征?

生:都在动,

老师拿一张A4纸,从上往下移动,能不能听到声音?上下抖动,能不能听到声音?,告诉学生,动和振动是有区别的。刚才同学通过,敲击,拨动,摩擦,吹等方式使物体振动,所以才发出声音。

那么所有物体的振动都能被我们直接看到吗?比如说音叉的振动?

敲击音叉,能否听到声音?

能直接观察出音叉在振动吗?

如何感知音叉在振动?

生,敲击音叉听到了声音。当它发声时我用手握,感觉手在动。

当你用手握住时还能听到声音吗?,说明了什么?

生:不能,说明了振动停止发声也停止。

那怎样让全班同学都能观察到它在动呢?小做合作探究,组长拍照上传,一会展示,时间2分钟

提示:1、选择什么样的方法?敲击前观察到什么?

2、敲击后观察到什么?

3、通过观察到的现象说明了什么?

生:不敲击时,放入水中,没有水花,在敲击音叉时,放入水中,溅起水花,说明音叉发声时在振动。

生:不敲击时用乒乓球靠近,球不动,敲击音叉时让乒乓球靠近,乒乓球被弹起来了,说明了发声的音叉在振动。

同学们说的非常好,还有没有其它方法呢?老师也想到了一种方法和大家一起分享

操作方法:用激光笔固定在铁架台上,在音叉上粘一个小的平面镜,用激光笔把激光打到平面镜上利用反射,使激光反射到墙上,通过敲击音叉,观察光斑的变化来反应音叉在振动。

思考:器材怎样组合,达到什么样的效果?才能证明音叉在振动。

学生说,老师组装。

生:音叉发声时,光斑先变宽又再变窄,说明了音叉发声时在振动。

音叉的微小振动我们无法直接看到,刚才同学们通过,乒乓球被弹起,放进水里,水花四溅,及光斑的变化转换成我们能直接看到的现象,物理上叫转换法。我们在以后的物理学习中经常用到。

以上实验说明了发声体在振动,声音是由物体的振动产生的.振动停止,发声也停止。

板书:1、声音是由物体振动产生的。

我说话,你们听到声音,我和你们之间有什么?

生:空气,

说明声音可以在空气中传播

板书:2、声音可以在空气中传播

声音在空气中怎样传播呢?

声音在空气中引起周围空气的振动,以波的形式向远处传播。

声音可以在气体中传播,结合我们的土电话,想想声音还可以通过什么传播?(PPT展示土电话的图片)

生:固体,

老师拿根铅笔弹弹,发出声音,通过什么传到耳朵的?

生:空气

利用这根铅笔怎样做实验证明固体可以传声呢?

生:用手堵住双耳,然后用牙咬住铅笔,另一个同学用手弹,听到声音说明是通过固体传播过去的。

说明声音可以在固体中传播。

板书:3、声音可以在固体中传播

我们通过学习知道了声音可以在气体,固体中传播,还可以通过什么传播?

生:液体。

老师这里有个手机,怎么证明声音可以在液体中传播?谁来试试?

生:播放音乐,放入水中,能听到声音,说明声音可以在液体中传播。

学生举例说液体传声的例子

板书:4、声音可以在液体中传播

同学们说的很好,实际液体传声早在很久以前人们就有所了解,接下让我们欣赏一首古诗

看看些诗句描述的是物体现象?蕴含了什么物理知识?(PPT出示)

生:路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人,

如果大声说话声音可以通过液体传给小鱼,把小鱼吓跑。说明液体可以传声。

总结:声音可以在气体、固体、液体中传播。

如果这些物质都没有叫什么状态?

生:真空

【过渡】声音可不可以在真空中传播呢?

老师和大家一起分享真空实验

【教师演示】真空实验

玻璃罩中放一磁悬浮音响,接通电源,用抽气机把玻璃罩内的空气抽出,注意声音的变化;

思考并回答问题

1.

随着玻璃罩内的空气越来越少,声音有什么变化?

2.

假如抽成真空,还能不能听到声音?

3.打开阀门随着玻璃罩进入的空气越来越多,听到的声音有什么变化?

.通过实验,你能得到什么结论?

得出结论:声音的传播需要介质,真空不能传声

反思:老师为什么要让小球悬浮,这样做有什么目的?

板书:声音的传播需要介质,真空不能传声。

创新应用快速反应

声音的产生与传播练习题

1、声音是由物体的

产生的;声音的传播需要

。我们在教室上课时听到老师的声音是靠

传播的。游泳者潜在水下也能听到岸上的音乐声,说明声音能在

中传播。

2、关于声音的发生和传播,下列说法中不正确的是

(

)

A.声音可以在真空中传播

B.声音可以在气体中传播

C.一切发声的物体都在振动

D.声音还可以在固体中传播。

3、如下图甲所示,用发声的音叉接触水面时,水花四溅;如下图乙所示,正在发声的鼓面上的碎纸片会跳起。这两个实验都说明了发声的物体都在

。

三、课堂小结

通过今天的学习大家一定有很多收获,谁来给大家分享一下?

学生总结完了后(PPT出示)

物体振动,物体振动,会发声,会发声;

物体停止振动,物体停止振动,不发声;

声音传播,声音传播,靠介质,靠介质;

真空不能传声,真空不能传声,不传声。

我们今天所学的知识在我们的歌词当中都有体现,为了让同学们更容易记住下面大家和我一起用两只老虎的形式唱出来。

结合我们刚才的学习,同学们有什么创新的想法吗?

谁来试试?

生:我前几天和同学做了个游戏,敲很长铁管,能听到声音,我知道空气可以传声,固体可以传声,为什么听到了两次声音?

生:如果里面灌满水时,能听到几次呢?

同学们说的很好,不但应用了我们所学的知识,而且还提出了新的质疑。声音在不同介质中传播速度不同,作为我们今天的前置性预学作业课下完成。

我们的创新点:

1、利用磁悬浮音乐盒做模拟真空不能传声的实验,使音乐盒悬浮在磁盘上面,就排除了固体传声的可能。

2、学生课上利用paid答题,可以及时反馈正答率,能清晰的看出哪些同学错了什么题,还能看出哪些同学全做对,对课堂知识的落实有很大的帮助。

3、我们是课前前置性预学,课上利用实验器材尝试,学生小组合作探究,最后创新解决生活中的问题,采用学—研—探—创的模式进行教学思路。

同课章节目录

- 科学之旅

- 第一章 机械运动

- 第1节 长度和时间的测量

- 第2节 运动的描述

- 第3节 运动的快慢

- 第4节 测量平均速度

- 第二章 声现象

- 第1节 声音的产生和传播

- 第2节 声音的特性

- 第3节 声的利用

- 第4节 噪声的危害和控制

- 第三章 物态变化

- 第1节 温度

- 第2节 熔化和凝固

- 第3节 汽化和液化

- 第4节 升华和凝华

- 第四章 光现象

- 第1节 光的直线传播

- 第2节 光的反射

- 第3节 平面镜成像

- 第4节 光的折射

- 第5节 光的色散

- 第五章 透镜及其应用

- 第1节 透镜

- 第2节 生活中的透镜

- 第3节 凸透镜成像的规律

- 第4节 眼睛和眼镜

- 第5节 显微镜和望远镜

- 第六章 质量和密度

- 第1节 质量

- 第2节 密度

- 第3节 测量物质的密度

- 第4节 密度与社会生活