第20课 社会主义国家的发展与变化 课件(24张PPT)

文档属性

| 名称 | 第20课 社会主义国家的发展与变化 课件(24张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-09-22 10:25:18 | ||

图片预览

文档简介

第20课 社会主义国家的发展与变化

辉煌与危机

——追忆篇

他接过的是一个扶木犁的穷国,他留下的是一个拥有核武器的强国。

——丘吉尔

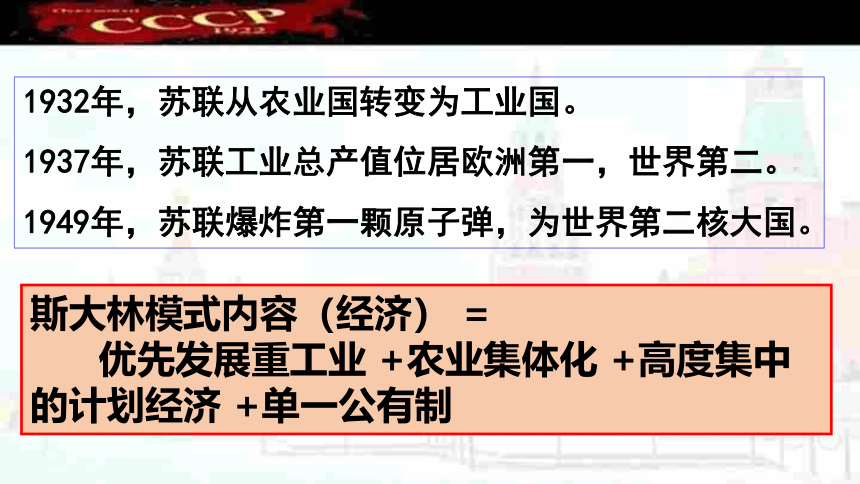

1932年,苏联从农业国转变为工业国。

1937年,苏联工业总产值位居欧洲第一,世界第二。

1949年,苏联爆炸第一颗原子弹,为世界第二核大国。

斯大林模式内容(经济) =

优先发展重工业 +农业集体化 +高度集中 的计划经济 +单一公有制

到斯大林逝世的时候,人均粮食产量、人均肉类产量还没有达到沙皇时代的水平。

——徐天新《平等、强国的理想与苏联的实践》

斯大林模式存在弊端

改革成为必然要求

梦想与现实

——探究篇

1953年,斯大林逝世

1956年,苏共二十大召开

赫鲁晓夫改革

斯大林的一些不良品质在列宁活着的时候还只是处于萌芽状态,但在以后年代里已经发展到严重地滥用职权的地步,因而给我们党造成莫大损失。

……斯大林根本不允许实现集体领导和集体工作,……由于他的任性和专横……

——摘自赫鲁晓夫“秘密报告”

乱 了

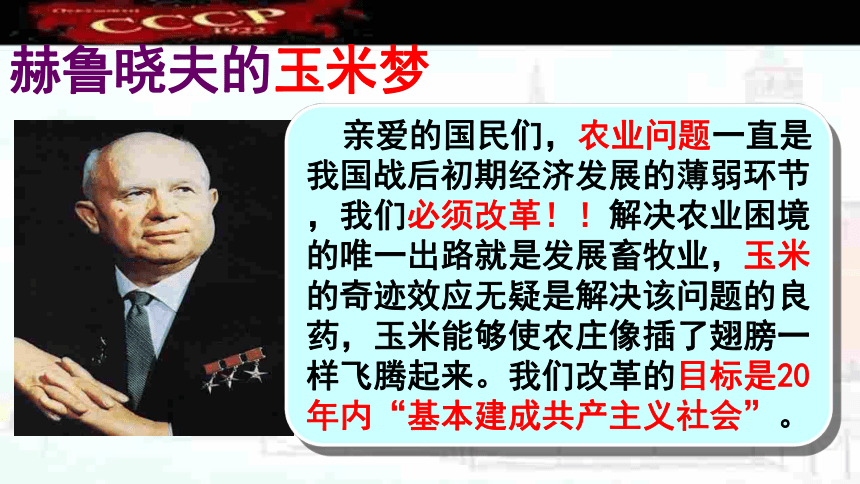

亲爱的国民们,农业问题一直是

我国战后初期经济发展的薄弱环节

,我们必须改革!!解决农业困境

的唯一出路就是发展畜牧业,玉米

的奇迹效应无疑是解决该问题的良

药,玉米能够使农庄像插了翅膀一

样飞腾起来。我们改革的目标是20

年内“基本建成共产主义社会”。

赫鲁晓夫的玉米梦

种植玉米宣传画

手持玉米的赫鲁晓夫

1959年赫鲁晓夫访问美国,目睹了美国辽阔大平原一望无际的玉米丰收景象,回国后大规模种植,面积几乎超过美国,赫鲁晓夫外号“古古鲁沙”,俄文“玉米棒子”。

探究:据材料分析赫鲁晓夫改革失败原因

材料一:赫鲁晓夫不顾苏联的自然条件,到处提倡种植玉米,很多地区因日照量不够,玉米不能成熟,造成这些地区的饲料严重短缺,导致牲畜大量减少。

材料二:1957年,赫鲁晓夫提出几年内“按人口平均计算的畜产品产量赶上美国”的口号。1961年,他又宣称苏联将在1980年建成共产主义。

材料三:(赫鲁晓夫)改革后的苏联经济管理体制也保留了中央集权的基本特征;配置资源的基本方法依旧是计划经济和计划方法,中央集权仍然是苏联经济管理体制的基本特征。

违背自然规律,带有很大的盲目性;

目标脱离实际,缺乏实事求是精神;

对斯大林模式弊端缺乏科学认识。

——节选自《苏联兴亡史论》

设计者:恩斯特·涅伊兹韦斯内

“我力求体现的是一种哲学理念,经过生与死两种力量的不断斗争,生命、人性才会得到升华和进化,生与死、白天与黑夜、善与恶紧紧交织在一起,虽不规则,但又是一个整体。”

我们的改革,要把整个重工业

看作是国家军事实力的物质技

术基础,经济力量和防御力量

的加强将使我国在国际舞台上

展开积极的‘攻势’。我们改

革的目标是在短期内建立一个

经济上具有蓬勃活力、政治上

稳定和牢不可破的内部团结的

“发达社会主义国家”。

勃列日涅夫的工业梦

苏联为了在军事上赶上美国,扭转在军事上不利的地位,加大了军费开支。70年代军费开支都保持在每年超过美国20% 。勃列日涅夫时期苏联几乎每两位科学家中就有一位在研究坦克、火炮和导弹,军工生产差不多占国民生产的40% 。

——《世界现代史》

戈尔巴乔夫的所有制梦想

戈尔巴乔夫

稳定国民经济向市场经济过渡的基本方针》

承认市场调节作用

所有制的根本改革

政治改革

“他摆弄这个国家,就像家庭主妇摆弄卷心菜一样。他以为只要把外面的烂叶子剥掉,就会有里边的好心子,他不停地剥下去,一直到剥光为止。”

一位前苏联杂志主编这样讽刺戈尔巴乔夫

1991.12.26 苏联解体

“经济发展落后说”

“政治体制僵化说”

“民族冲突说”

“苏共蜕变说”

“西方和平演变说”

“戈氏改革失败说”

……

苏联的解体:冰冻三尺非一日之寒

东欧剧变的实质——

社会制度发生根本变化

借鉴与展望

——反思篇

……一些国家出现严重曲折,社会主义好像被削弱了,但人民经受锻炼,从中吸取教训,将促使社会主义向着更加健康的方向发展。

开启改革开放的序幕

确立全面建小康目标

推进社会主义新农村建设

提出全面深化改革

本课小结:

本节课我们主要介绍“二战”结束后,随着苏联国民经济的恢复和发展,斯大林模式的弊端日益显露,严重阻碍了生产力的进一步发展。由于国情不同,在探索社会主义的发展道路上,因为只有经过不断的探索,才有可能找到符合本国国情的社会主义发展道路。

二十世纪社会主义的发展历程

十月革命

东欧效苏

改革体制

东苏剧变

中国崛起

探

索

照

搬

困

境

1917年

1945年

1956年

1989年1991年

1979年现在

曲

折

辉煌与危机

——追忆篇

他接过的是一个扶木犁的穷国,他留下的是一个拥有核武器的强国。

——丘吉尔

1932年,苏联从农业国转变为工业国。

1937年,苏联工业总产值位居欧洲第一,世界第二。

1949年,苏联爆炸第一颗原子弹,为世界第二核大国。

斯大林模式内容(经济) =

优先发展重工业 +农业集体化 +高度集中 的计划经济 +单一公有制

到斯大林逝世的时候,人均粮食产量、人均肉类产量还没有达到沙皇时代的水平。

——徐天新《平等、强国的理想与苏联的实践》

斯大林模式存在弊端

改革成为必然要求

梦想与现实

——探究篇

1953年,斯大林逝世

1956年,苏共二十大召开

赫鲁晓夫改革

斯大林的一些不良品质在列宁活着的时候还只是处于萌芽状态,但在以后年代里已经发展到严重地滥用职权的地步,因而给我们党造成莫大损失。

……斯大林根本不允许实现集体领导和集体工作,……由于他的任性和专横……

——摘自赫鲁晓夫“秘密报告”

乱 了

亲爱的国民们,农业问题一直是

我国战后初期经济发展的薄弱环节

,我们必须改革!!解决农业困境

的唯一出路就是发展畜牧业,玉米

的奇迹效应无疑是解决该问题的良

药,玉米能够使农庄像插了翅膀一

样飞腾起来。我们改革的目标是20

年内“基本建成共产主义社会”。

赫鲁晓夫的玉米梦

种植玉米宣传画

手持玉米的赫鲁晓夫

1959年赫鲁晓夫访问美国,目睹了美国辽阔大平原一望无际的玉米丰收景象,回国后大规模种植,面积几乎超过美国,赫鲁晓夫外号“古古鲁沙”,俄文“玉米棒子”。

探究:据材料分析赫鲁晓夫改革失败原因

材料一:赫鲁晓夫不顾苏联的自然条件,到处提倡种植玉米,很多地区因日照量不够,玉米不能成熟,造成这些地区的饲料严重短缺,导致牲畜大量减少。

材料二:1957年,赫鲁晓夫提出几年内“按人口平均计算的畜产品产量赶上美国”的口号。1961年,他又宣称苏联将在1980年建成共产主义。

材料三:(赫鲁晓夫)改革后的苏联经济管理体制也保留了中央集权的基本特征;配置资源的基本方法依旧是计划经济和计划方法,中央集权仍然是苏联经济管理体制的基本特征。

违背自然规律,带有很大的盲目性;

目标脱离实际,缺乏实事求是精神;

对斯大林模式弊端缺乏科学认识。

——节选自《苏联兴亡史论》

设计者:恩斯特·涅伊兹韦斯内

“我力求体现的是一种哲学理念,经过生与死两种力量的不断斗争,生命、人性才会得到升华和进化,生与死、白天与黑夜、善与恶紧紧交织在一起,虽不规则,但又是一个整体。”

我们的改革,要把整个重工业

看作是国家军事实力的物质技

术基础,经济力量和防御力量

的加强将使我国在国际舞台上

展开积极的‘攻势’。我们改

革的目标是在短期内建立一个

经济上具有蓬勃活力、政治上

稳定和牢不可破的内部团结的

“发达社会主义国家”。

勃列日涅夫的工业梦

苏联为了在军事上赶上美国,扭转在军事上不利的地位,加大了军费开支。70年代军费开支都保持在每年超过美国20% 。勃列日涅夫时期苏联几乎每两位科学家中就有一位在研究坦克、火炮和导弹,军工生产差不多占国民生产的40% 。

——《世界现代史》

戈尔巴乔夫的所有制梦想

戈尔巴乔夫

稳定国民经济向市场经济过渡的基本方针》

承认市场调节作用

所有制的根本改革

政治改革

“他摆弄这个国家,就像家庭主妇摆弄卷心菜一样。他以为只要把外面的烂叶子剥掉,就会有里边的好心子,他不停地剥下去,一直到剥光为止。”

一位前苏联杂志主编这样讽刺戈尔巴乔夫

1991.12.26 苏联解体

“经济发展落后说”

“政治体制僵化说”

“民族冲突说”

“苏共蜕变说”

“西方和平演变说”

“戈氏改革失败说”

……

苏联的解体:冰冻三尺非一日之寒

东欧剧变的实质——

社会制度发生根本变化

借鉴与展望

——反思篇

……一些国家出现严重曲折,社会主义好像被削弱了,但人民经受锻炼,从中吸取教训,将促使社会主义向着更加健康的方向发展。

开启改革开放的序幕

确立全面建小康目标

推进社会主义新农村建设

提出全面深化改革

本课小结:

本节课我们主要介绍“二战”结束后,随着苏联国民经济的恢复和发展,斯大林模式的弊端日益显露,严重阻碍了生产力的进一步发展。由于国情不同,在探索社会主义的发展道路上,因为只有经过不断的探索,才有可能找到符合本国国情的社会主义发展道路。

二十世纪社会主义的发展历程

十月革命

东欧效苏

改革体制

东苏剧变

中国崛起

探

索

照

搬

困

境

1917年

1945年

1956年

1989年1991年

1979年现在

曲

折

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体