人美版《美术鉴赏》必修第10课 人类生活的真实再现——外国古代绘画撷英 课件(63张PPT)

文档属性

| 名称 | 人美版《美术鉴赏》必修第10课 人类生活的真实再现——外国古代绘画撷英 课件(63张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 24.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人美版 | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2020-09-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共63张PPT)

人类生活的真实再现

——外国古代绘画撷英

一、孩子的偶然发现——人类最早的绘画

欧洲旧石器时代晚期壁画。在西班牙北部桑坦德市的阿尔塔米拉洞穴内。1879年发现。

从艺术的角度来考察,阿尔塔米拉洞很有代表性。西方人称它为“史前的西斯廷教堂”。西斯廷教堂以米开朗基罗的巨幅天顶画名闻遐迩,它是西方人心目中的艺术圣殿,如此赞誉可见阿尔塔米拉洞在人们心目中的至高地位和它的艺术价值。

阿尔塔米拉洞窟壁画

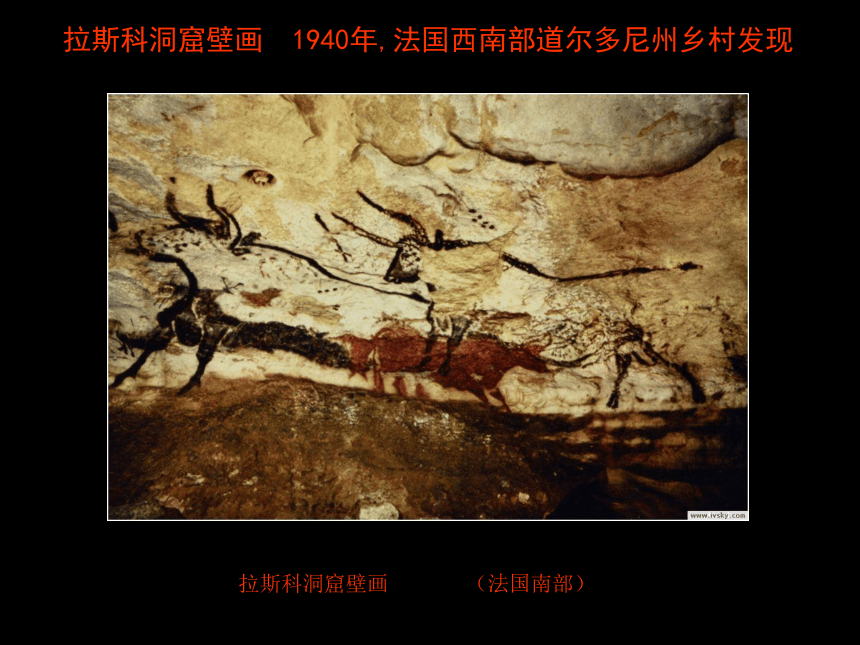

拉斯科洞窟壁画

(法国南部)

拉斯科洞窟壁画

1940年,法国西南部道尔多尼州乡村发现

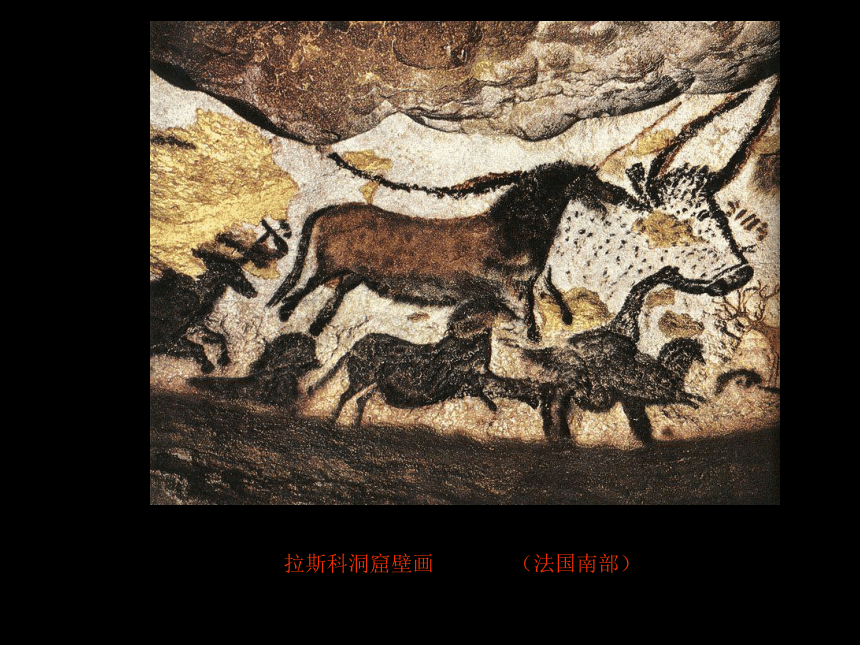

拉斯科洞窟壁画

(法国南部)

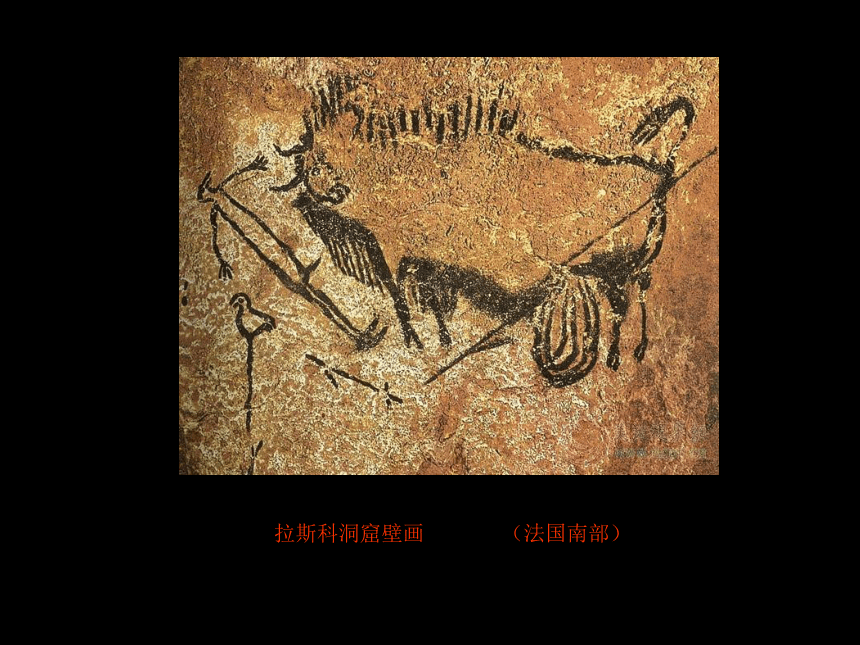

拉斯科洞窟壁画

(法国南部)

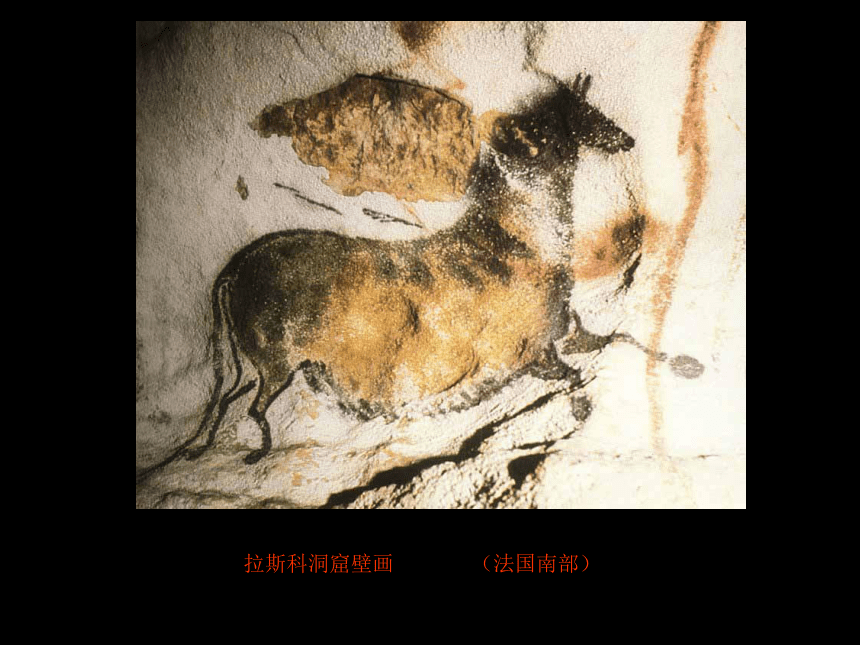

拉斯科洞窟壁画

(法国南部)

1、请同学们欣赏并辨认出画面中是哪种动物?

2、它们在表现上有什么特点?

形象描画得细腻生动,栩栩如生,写实粗犷的重彩手法,涂有红、黑、黄色、深红色,利用洞壁的凹凸不平创造出富有立体感的形象

从艺术的角度来考察,阿尔塔米拉洞很有代表性。西方人称它为“史前的西斯廷教堂”。西斯廷教堂以米开朗基罗的巨幅天顶画名闻遐迩,它是西方人心目中的艺术圣殿,如此赞誉可见阿尔塔米拉洞在人们心目中的至高地位和它的艺术价值。同阿尔塔米拉洞齐名的拉斯科洞窟壁画,则被誉为“史前的卢浮宫”。阿尔塔米拉洞齐名的拉斯科洞窟壁画。它被誉为“史前的卢佛宫”。

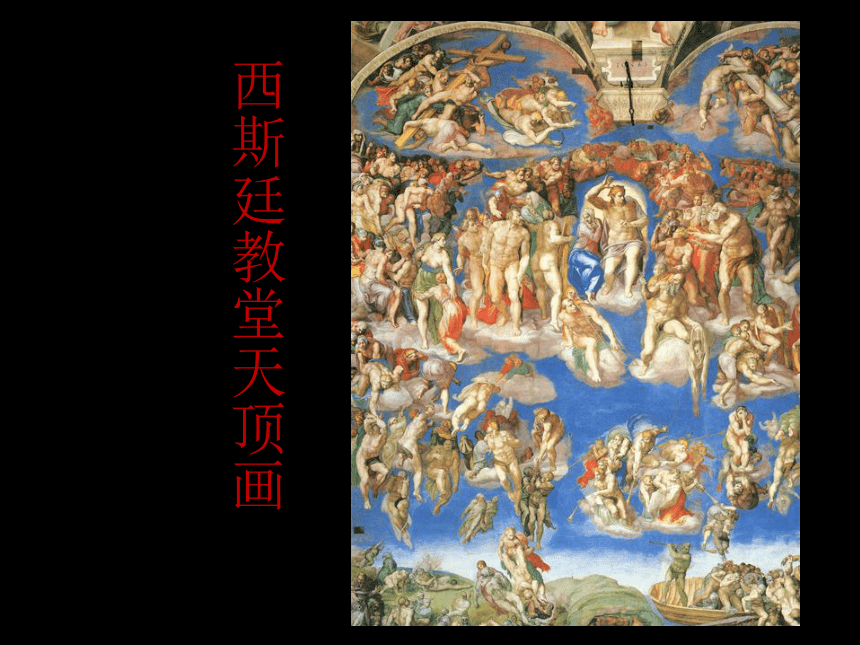

西斯廷教堂天顶画

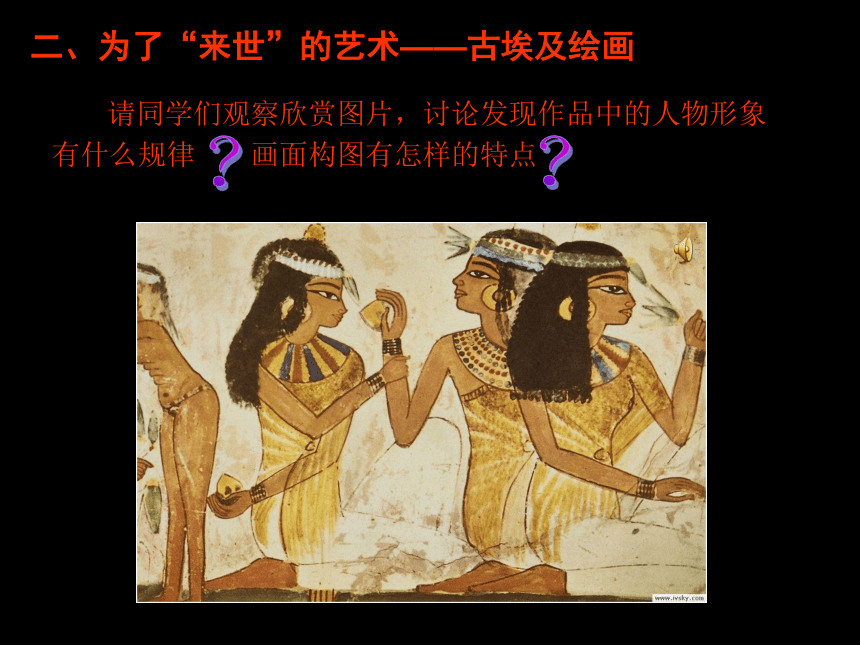

二、为了“来世”的艺术——古埃及绘画

请同学们观察欣赏图片,讨论发现作品中的人物形象有什么规律

画面构图有怎样的特点

《宴乐图》(局部)

古埃及壁画

《宴乐图》(局部)

古埃及壁画

《三个乐女》(局部)

总结:

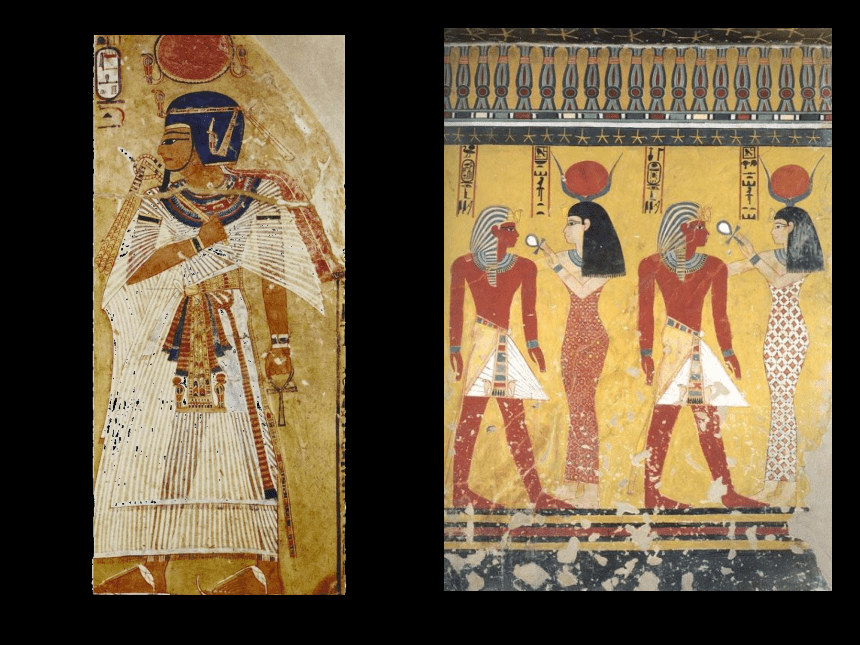

古埃及绘画遵循的古老而奇特的法则:正面律是古埃及浮雕和绘画保持了

3000

年不变的造型规范,即表现人物形象,头部为正侧面,而眼睛是正面的;肩部及上半身是正面的,下肢则是正侧面的。

埃及绘画构图多采用水平线分割画面,画面布局较满,很少留有空白。

思考:古埃及绘画的古老法则所表现的是具象、意象还是抽象?

古埃及绘画的古老法则,代表形式,所以古埃及绘画表现的是意中之象,而非视中之象。而这种古老法则数千年的沿用,最终形成了独特而永恒的魅力。

三个乐女壁画,公元前1390年,绘于底比斯52号墓( 阿蒙神祭司、王族纳克特墓中) 古埃及

这

是反映古埃及人现实生活的壁画《宴乐图》的局部,描绘的是三个乐女演奏乐器的情形。画面左侧的乐女在弹竖琴,中间的裸体乐女正拨动诗琴,右侧的乐女吹双

笛。乐女们的造型虽然依照埃及艺术独特的正面律的样式表现,但是仍生动地描绘出乐女们不同的动态、神情,突出少女身材的修长、优雅,彼此呼应,耐人寻味。

乐女的肤色为黄褐色,与白色的裙子、深蓝色的头发及各式饰物相配,既对比鲜明,又和谐统一。

正

面律是古埃及浮雕和绘画保持了3000年不变的造型规范,即表现人物形象,头部为正侧面,而眼睛是正面的;肩部及上半身是正面的,下肢则是正侧面的。此画

中的裸体乐女身休扭转,重心放在一只脚上,突破了画人物下肢必须用正侧面的传统手法,因而使乐女的体态显得更加轻盈活泼。

埃及绘画构图多采用水平线分割画面,画面布局较满,很少留有空白。《宴乐图》的构图即反映了埃及绘画构图及造型特点

三个乐女壁画,公元前1390年,绘于底比斯52号墓( 阿蒙神祭司、王族纳克特墓中) 古埃及

这是反映古埃及人现实生活的壁画《宴乐图》的局部,描绘的是三个乐女演奏乐器的情形。画面左侧的乐女在弹竖琴,中间的裸体乐女正拨动诗琴,右侧的乐女吹双

笛。乐女们的造型虽然依照埃及艺术独特的正面律的样式表现,但是仍生动地描绘出乐女们不同的动态、神情,突出少女身材的修长、优雅,彼此呼应,耐人寻味。

乐女的肤色为黄褐色,与白色的裙子、深蓝色的头发及各式饰物相配,既对比鲜明,又和谐统一。

《宴乐图》的构图即反映了埃及绘画构图及造型特点

。

三、在世界绘画史上占有重要地位的欧洲绘画

欧洲中世纪,绘画主要为基督教服务,以表现基督、圣母等形象为主的圣画像最为型,突出的是神的至高无上,人的精神受到压抑。

●文艺复兴时期绘画摆脱了宗教的桎梏,空前发展。

他们是谁

达?芬奇

拉斐尔

岩间圣母

达

芬奇

草地上的圣母

拉斐尔

花园中的圣母

拉斐尔

2.794×6.172米

罗马圣彼得教堂梵蒂冈教皇宫

《雅典学院》

拉斐尔

以古希腊哲学家柏拉图所建的雅典学院为题,以古代七种自由艺术——即语法、修辞、逻辑、数学、几何、音乐、天文为基础,以表彰人类对智慧和真理的追求。艺术家企图以回忆历史上黄金时代的形式,寄托他对美好未来的向往。它的主题思想,就是崇拜希腊精神,追求最高的生活理想,这正是人文主义艺术家自己的宿愿。全画以纵深展开的高大建筑拱门为背景,大厅上汇集着不同时代,不同地域和不同学派的著名学者,有以往的思想家,也有当世的名人。他们在自由地讨论,情绪热烈,好象在举行什么典礼,或庆祝某个盛大节日,洋溢着百家争鸣的气氛,凝聚着人类智慧的精华。

这幅巨大壁画(2.794×6.172米),是以柏拉图和亚里士多德为中心,画了五十多个大学者,不仅出色地显示了拉斐尔的肖像画才能,而且发挥了他所擅长的空间构成的技巧。他对每一个人物的所长与性格作了精心的思考,其阵容之可观,只有米开朗基罗的天顶画才可与它媲美,其时拉斐尔只有26岁。

这幅画的色彩处理很协调,建筑背景全是乳黄色的大理石结构,人物的衣饰有红、白、黄、紫、赭等色相交错。透视法的水平是很高的,它不仅增强了画面的空间深远感,连地面的图案,拱顶的几何装饰结构,都精确到可以用数学来计算。

这座建筑物以圣彼得大教堂为范本的,两侧的壁龛里,分别供立着智慧女神雅典娜雕像(在右侧)和音乐之神阿波罗雕像(在左侧

)。中心透视点的层层拱门,直通遥远的天际,这是一个极其神圣的环境,学者们被对称地、然而富有节奏地配置台阶两侧,上层台阶的人物排成一列,中心是两位伟大的学者——柏拉图与亚里士多德,他们似乎边进行着激烈的争论,边向观众方向走来。亚里士多德伸出右手,手掌向下,好象在说明:现实世界才是他的研究课题;柏拉图则右手手指向上,表示一切均源于神灵的启示。这两个对立的手势,表达了他们思想上的原则分歧。其余的人,众星托月,有的在注视,有的正在谛听这两位老人的谈话,自然地形成几个小组。

上层台阶上的人物:左上方柏拉图的一侧,一个大胡子老人沉浸在思考中,苏格拉底转身向旁人阐述伦理学上的论据,自左向右第五人是个青年军人,名叫阿尔西比亚底斯,他的背后有一个人正在招呼走来的两个青年。右上方亚里士多德的一侧,两个倚在壁龛墙基前的青年,一个在写着,一个在思考,另一个黑袍人物却孤独地站着,这3个人与左面的一组在动势上是相反的。

台阶下面的左侧,以坐在地上专注地书写着的数学家毕达哥拉斯为中心,一少年在旁给他扶着木牌,牌上写的是“和谐”的数目比例图。在他背后一个老人正在记录毕达哥拉斯的论据数,后面那个伸着脖子、头缠白巾的学者,即是回教学者阿维洛依。背后稍远,还有一个头戴桂冠,胸靠柱基站立的人,他是语法大师伊壁鸠鲁。在毕达哥拉斯前面站立的那个用手指着书中句子的学者,是修辞家圣诺克利特斯,两人中间还有一位身穿白色斗篷的金发青年,他面目英俊,表情冷峻,在向观众凝视着,被认为是弗朗西斯柯·德拉·罗斐尔尔,他是乌尔宾诺未来的大公。

台阶下右侧一组,中心人物是躬着身子、手执圆规在一块黑板上给学生演算的几何学家欧几里德(一说是阿基米德),周围是他的四个学生。这四个人似乎对老师的讲解领悟得不一样。旁边那个身穿古代黄袍、头戴荣誉冠冕、手持天文仪的,是埃及天文学家托勒密。在尔托勒密的对面,即是画家拉斐尔的同乡、建筑家布拉曼特(蓄须的老人),而最边上那个头戴白帽的人,正是画家索多玛,上面露出半个脑袋、头戴深色圆形软帽的青年,就是画家拉斐本人。把自己画进历史题材内,是当时画家们喜用的表现方式,只是拉斐尔留给自己的位置太少了点。

画中央的台阶上,躺着一个孤寂的犬儒学派哲学家第欧根尼。这位学者主张除了自然需要之外,其他任何东西,包括社会生活和文化生活都是无足轻重的,所以他平时只穿一身破烂衣服,住在一只木箱里。这个人物在构图上起了填补空白的作用,他与右侧正往台阶上走去的两个人物相联系,同时又与左下角那个倚靠在石桌前沉思的学者赫拉克里特彼此呼应。赫拉克里特形象孤单,据许多学者考证,认为是拉斐尔参照了米开朗基罗的《创世纪》壁画里的一个预言家圣耶利米的形象的结果。事实上,这里的许多形象体格壮健,动作有力,与米开朗基罗的艺术形象颇有联系。更有意思的是,柏拉图的头像正是画家以达·芬奇的头像为范本的,可见拉斐尔对前述这两位大艺术家的崇敬心情。

《创世纪》

西斯廷教堂天顶画

背景说明

1508年,拉斐尔离开佛罗伦萨,经布拉曼特——一位正在监造圣彼得教堂的建筑家的推荐,来到罗马,开始为教皇朱理二世工作。在那里历时10年,他为教皇宫殿绘制了大量壁画,其中以梵蒂冈教皇宫内的四组壁画为最出色(总题目为《教会政府的成立和巩固》,壁画分列四室:第一室的画题是《神学》、《诗学》、《哲学》和《法学》四幅;第二室是关于教会的权力与荣誉;第三室画的是已故教皇利奥三世与四世的行状;第四室内的四幅壁画,系由其学生按照拉斐尔的草稿绘成),而第一室内的《哲学》,也称《雅典学院》,又是该室的四幅壁画中最成功的杰作。

17世纪,欧洲画家在从事传统的以表现人物为主的宗教画、历史画创作的同时,对肖像、风俗、风景、静物的描绘倾注了大量的心血,使风俗画、风景画、静物画得到较大发展,并形成了独立的画种。荷兰、西班牙绘画成就卓著,产生了鲁本斯、哈尔斯、伦勃朗、委拉斯凯兹等一批杰出的绘画大师。

《埃克河边的磨坊》

雷斯达尔(荷兰)

雷斯达尔(荷兰)

风景画

h

h

荷兰

维尔德

(荷兰)

《林荫小道

》

霍贝玛

(荷兰)

静物画

荷兰--约翰内斯·维米尔

《倒牛奶的女仆》

时期:1658-1660年

规格:45.5cm×41cm????

材料:布

油彩

存藏处:阿姆斯特丹国家美术馆藏

风俗画

《纺织女》(油画)委拉斯凯兹(西班牙)

西班牙

人物画

提香

宙斯劫夺欧罗巴

《纺织女》是委拉斯开兹58岁时的作品。这幅画是根据神话传说《变形记》创作而成。实际上是画家借题描绘了西班牙皇家壁毯工场的女工劳动场景。

在这幅画的布局中,人物安排基本对称均衡。前景人物置于暗处,背景明亮,形成鲜明对比,在背光暗处的人物又以聚光来突出,形成不同的视觉层次。一束光线照在画面右边身着白色衬衣、深蓝色裙子的那位女工,她是欧洲绘画中描绘女工最完美的典型。画家用心描绘女工做工姿态的背侧面,透过紧身的白衬衣和裸露的颈项臂膀,显现出丰满矫健充满活力的女性美。她那半个脸颊和颈背上柔和流畅的曲线变化,以及那紧身衣裹着丰满身体的线条描绘,使这一女性造型具有极大的艺术魅力,体现了画家至善至美的审美观念。其他的人物造型都成了这一主角的陪衬。透过中景的拱形门,是另外一个光明天地:一群贵妇人正在欣赏织造完工的壁毯。色彩华丽的壁毯上织绣的是提香名作《宙斯劫夺欧罗巴》,这反映画家对威尼斯大画家提香的崇拜。画家将两个不同阶层的人物巧妙地处理在同一画面中,前景中纺织女的繁忙疲惫与背景中正在欣赏壁毯的宫廷贵妇的悠闲轻松形成鲜明对照。

《1808年5月3日的枪杀

》(油画)哥雅(西班牙)

新古典主义作品

《马拉之死》(油画)达维特(法国)

●18世纪末、19世纪法国绘画令人瞩目。

浪漫主义作品

《自由引导人民》

(油画)

德拉克洛瓦

(法国)

简介:反映1830年革命的《自由引导人民》是德拉克罗瓦最具有浪漫主义色彩的作品之一。画家以奔放的热情歌颂了这次工人、小资产阶级和知识分子参加的革命运动。高举三色旗的象征自由神的妇女形象在这里突出地体现了浪漫主义特征。她健康、有力、坚决、美丽而朴素,正领导着工人、知识分子的革命队伍奋勇前进。强烈的光影所形成的戏剧性效果,与丰富而炽烈的色彩和充满着动力的构图形成了一种强烈、紧张、激昂的气氛,使得这幅画具有生动活跃的激动人心的力量。

本画取材于1830年法国的七月革命事件。1830年7月26日,国王查理十世取消议会,巴黎市民纷纷起义。27至29日为推翻波旁王朝,与保皇党展开了战斗,并占领了王宫,在历史上称为“光荣的三天”。在这次战斗中,一位名叫克拉拉·莱辛的姑娘首先在街垒上举起了象征法兰西共和制的三色旗;少年阿莱尔把这面旗帜插到巴黎圣母院旁的一座桥头时,中弹倒下。画家德拉克洛瓦目击了这一悲壮激烈的景象,又义愤填膺,决心为之画一幅画作为永久的纪念。

画上展示的巷战场面,是画家在上百幅“七月革命”街垒战的草图的基础上定稿的画面。最引人注意的一位象征自由的女神,她头戴法国大革命时期的红色弗吉里亚帽、左手握枪、右手高举着迎风飘扬的三色旗。她是全画的中心,观众注目的焦点。女神的左侧,一个少年挥动双枪急奔而来,他象征着少年英雄阿莱尔;右侧那个穿黑上衣、戴高筒帽的大学生,就是画家本人,他紧握步枪,眼中闪烁着自由的渴望。

这幅画气势磅礴,画面结构紧凑,色调丰富炽热,用笔奔放,有着强烈的感染力。1831年5月1日,在巴黎展出时,引起轰动。德国诗人海涅为此画写了赞美诗。在这以后,这幅画还有一些有趣的经历。1831年,这幅画被法国政府收购,在卢森堡宫展出了数月,后因时局变化,还给了画家本人。17年后,1848年法国爆发了二月革命,法国人民要求把此画重新在卢森堡宫展览。同年6月,巴黎工人起义,此画又被政府摘下,理由是具有煽动性。直到1874年才被送入卢浮宫。

现实主义作品

《三等车厢》(油画)

杜米埃

(法国)

杜米埃的风俗题材作品,大都是描绘他亲身经历过的事。三等车厢的状况,就是记录画家经常外出乘车的经历。画面拥挤的狭小空间里,突出描绘前排三个人物,概括表现后面一群人,以坐椅靠背分隔前后,这是生活中极平常的现象,但揭示了法国社会的等级制,在这三等车厢里坐着的都是处于社会底层的公民。三个主体特写人物中,最突出的是位满脸皱纹的老妇人,人们从她的神态可见她的生活经历。靠着她左右的两个人,一个入睡的少年和一位带婴儿的母亲,他们的形象本身可明白表现出他们的社会地位,背后的人群可从不同面貌的头像中体现不同人物的地位和个性。这有限的画面空间,成了法国下层社会的一个缩影。

这幅画好象既表现了短暂旅途生活,也象征着人生漫长的道路。不同的人有着不同的表情,他们在人生的道路上各自有着不同的遭遇。在这类作品中,既没有幽默,更没有讽剌,而是十分严肃地表现了画家对劳动人民命运的关心。在杜米埃的画面上常有着流畅的轮廓线,所以颇有版画的特点。

印象派是19世纪后半期诞生于法国的绘画流派,其代表人物有莫奈、马奈、毕沙罗、雷诺阿、

西斯莱、德加、莫里索、巴齐约以及塞尚等。

《印象?日出》

莫奈(法国)

《睡莲组图》

莫奈(法国)

鲁昂大教堂系列

莫奈

(

法国)

四、其他地区的绘画

印度

印度阿旃陀石窟

持莲花菩萨(阿旃陀壁画)

日本:浮世绘版画

喜多川哥磨(日本)

人类生活的真实再现

——外国古代绘画撷英

一、孩子的偶然发现——人类最早的绘画

欧洲旧石器时代晚期壁画。在西班牙北部桑坦德市的阿尔塔米拉洞穴内。1879年发现。

从艺术的角度来考察,阿尔塔米拉洞很有代表性。西方人称它为“史前的西斯廷教堂”。西斯廷教堂以米开朗基罗的巨幅天顶画名闻遐迩,它是西方人心目中的艺术圣殿,如此赞誉可见阿尔塔米拉洞在人们心目中的至高地位和它的艺术价值。

阿尔塔米拉洞窟壁画

拉斯科洞窟壁画

(法国南部)

拉斯科洞窟壁画

1940年,法国西南部道尔多尼州乡村发现

拉斯科洞窟壁画

(法国南部)

拉斯科洞窟壁画

(法国南部)

拉斯科洞窟壁画

(法国南部)

1、请同学们欣赏并辨认出画面中是哪种动物?

2、它们在表现上有什么特点?

形象描画得细腻生动,栩栩如生,写实粗犷的重彩手法,涂有红、黑、黄色、深红色,利用洞壁的凹凸不平创造出富有立体感的形象

从艺术的角度来考察,阿尔塔米拉洞很有代表性。西方人称它为“史前的西斯廷教堂”。西斯廷教堂以米开朗基罗的巨幅天顶画名闻遐迩,它是西方人心目中的艺术圣殿,如此赞誉可见阿尔塔米拉洞在人们心目中的至高地位和它的艺术价值。同阿尔塔米拉洞齐名的拉斯科洞窟壁画,则被誉为“史前的卢浮宫”。阿尔塔米拉洞齐名的拉斯科洞窟壁画。它被誉为“史前的卢佛宫”。

西斯廷教堂天顶画

二、为了“来世”的艺术——古埃及绘画

请同学们观察欣赏图片,讨论发现作品中的人物形象有什么规律

画面构图有怎样的特点

《宴乐图》(局部)

古埃及壁画

《宴乐图》(局部)

古埃及壁画

《三个乐女》(局部)

总结:

古埃及绘画遵循的古老而奇特的法则:正面律是古埃及浮雕和绘画保持了

3000

年不变的造型规范,即表现人物形象,头部为正侧面,而眼睛是正面的;肩部及上半身是正面的,下肢则是正侧面的。

埃及绘画构图多采用水平线分割画面,画面布局较满,很少留有空白。

思考:古埃及绘画的古老法则所表现的是具象、意象还是抽象?

古埃及绘画的古老法则,代表形式,所以古埃及绘画表现的是意中之象,而非视中之象。而这种古老法则数千年的沿用,最终形成了独特而永恒的魅力。

三个乐女壁画,公元前1390年,绘于底比斯52号墓( 阿蒙神祭司、王族纳克特墓中) 古埃及

这

是反映古埃及人现实生活的壁画《宴乐图》的局部,描绘的是三个乐女演奏乐器的情形。画面左侧的乐女在弹竖琴,中间的裸体乐女正拨动诗琴,右侧的乐女吹双

笛。乐女们的造型虽然依照埃及艺术独特的正面律的样式表现,但是仍生动地描绘出乐女们不同的动态、神情,突出少女身材的修长、优雅,彼此呼应,耐人寻味。

乐女的肤色为黄褐色,与白色的裙子、深蓝色的头发及各式饰物相配,既对比鲜明,又和谐统一。

正

面律是古埃及浮雕和绘画保持了3000年不变的造型规范,即表现人物形象,头部为正侧面,而眼睛是正面的;肩部及上半身是正面的,下肢则是正侧面的。此画

中的裸体乐女身休扭转,重心放在一只脚上,突破了画人物下肢必须用正侧面的传统手法,因而使乐女的体态显得更加轻盈活泼。

埃及绘画构图多采用水平线分割画面,画面布局较满,很少留有空白。《宴乐图》的构图即反映了埃及绘画构图及造型特点

三个乐女壁画,公元前1390年,绘于底比斯52号墓( 阿蒙神祭司、王族纳克特墓中) 古埃及

这是反映古埃及人现实生活的壁画《宴乐图》的局部,描绘的是三个乐女演奏乐器的情形。画面左侧的乐女在弹竖琴,中间的裸体乐女正拨动诗琴,右侧的乐女吹双

笛。乐女们的造型虽然依照埃及艺术独特的正面律的样式表现,但是仍生动地描绘出乐女们不同的动态、神情,突出少女身材的修长、优雅,彼此呼应,耐人寻味。

乐女的肤色为黄褐色,与白色的裙子、深蓝色的头发及各式饰物相配,既对比鲜明,又和谐统一。

《宴乐图》的构图即反映了埃及绘画构图及造型特点

。

三、在世界绘画史上占有重要地位的欧洲绘画

欧洲中世纪,绘画主要为基督教服务,以表现基督、圣母等形象为主的圣画像最为型,突出的是神的至高无上,人的精神受到压抑。

●文艺复兴时期绘画摆脱了宗教的桎梏,空前发展。

他们是谁

达?芬奇

拉斐尔

岩间圣母

达

芬奇

草地上的圣母

拉斐尔

花园中的圣母

拉斐尔

2.794×6.172米

罗马圣彼得教堂梵蒂冈教皇宫

《雅典学院》

拉斐尔

以古希腊哲学家柏拉图所建的雅典学院为题,以古代七种自由艺术——即语法、修辞、逻辑、数学、几何、音乐、天文为基础,以表彰人类对智慧和真理的追求。艺术家企图以回忆历史上黄金时代的形式,寄托他对美好未来的向往。它的主题思想,就是崇拜希腊精神,追求最高的生活理想,这正是人文主义艺术家自己的宿愿。全画以纵深展开的高大建筑拱门为背景,大厅上汇集着不同时代,不同地域和不同学派的著名学者,有以往的思想家,也有当世的名人。他们在自由地讨论,情绪热烈,好象在举行什么典礼,或庆祝某个盛大节日,洋溢着百家争鸣的气氛,凝聚着人类智慧的精华。

这幅巨大壁画(2.794×6.172米),是以柏拉图和亚里士多德为中心,画了五十多个大学者,不仅出色地显示了拉斐尔的肖像画才能,而且发挥了他所擅长的空间构成的技巧。他对每一个人物的所长与性格作了精心的思考,其阵容之可观,只有米开朗基罗的天顶画才可与它媲美,其时拉斐尔只有26岁。

这幅画的色彩处理很协调,建筑背景全是乳黄色的大理石结构,人物的衣饰有红、白、黄、紫、赭等色相交错。透视法的水平是很高的,它不仅增强了画面的空间深远感,连地面的图案,拱顶的几何装饰结构,都精确到可以用数学来计算。

这座建筑物以圣彼得大教堂为范本的,两侧的壁龛里,分别供立着智慧女神雅典娜雕像(在右侧)和音乐之神阿波罗雕像(在左侧

)。中心透视点的层层拱门,直通遥远的天际,这是一个极其神圣的环境,学者们被对称地、然而富有节奏地配置台阶两侧,上层台阶的人物排成一列,中心是两位伟大的学者——柏拉图与亚里士多德,他们似乎边进行着激烈的争论,边向观众方向走来。亚里士多德伸出右手,手掌向下,好象在说明:现实世界才是他的研究课题;柏拉图则右手手指向上,表示一切均源于神灵的启示。这两个对立的手势,表达了他们思想上的原则分歧。其余的人,众星托月,有的在注视,有的正在谛听这两位老人的谈话,自然地形成几个小组。

上层台阶上的人物:左上方柏拉图的一侧,一个大胡子老人沉浸在思考中,苏格拉底转身向旁人阐述伦理学上的论据,自左向右第五人是个青年军人,名叫阿尔西比亚底斯,他的背后有一个人正在招呼走来的两个青年。右上方亚里士多德的一侧,两个倚在壁龛墙基前的青年,一个在写着,一个在思考,另一个黑袍人物却孤独地站着,这3个人与左面的一组在动势上是相反的。

台阶下面的左侧,以坐在地上专注地书写着的数学家毕达哥拉斯为中心,一少年在旁给他扶着木牌,牌上写的是“和谐”的数目比例图。在他背后一个老人正在记录毕达哥拉斯的论据数,后面那个伸着脖子、头缠白巾的学者,即是回教学者阿维洛依。背后稍远,还有一个头戴桂冠,胸靠柱基站立的人,他是语法大师伊壁鸠鲁。在毕达哥拉斯前面站立的那个用手指着书中句子的学者,是修辞家圣诺克利特斯,两人中间还有一位身穿白色斗篷的金发青年,他面目英俊,表情冷峻,在向观众凝视着,被认为是弗朗西斯柯·德拉·罗斐尔尔,他是乌尔宾诺未来的大公。

台阶下右侧一组,中心人物是躬着身子、手执圆规在一块黑板上给学生演算的几何学家欧几里德(一说是阿基米德),周围是他的四个学生。这四个人似乎对老师的讲解领悟得不一样。旁边那个身穿古代黄袍、头戴荣誉冠冕、手持天文仪的,是埃及天文学家托勒密。在尔托勒密的对面,即是画家拉斐尔的同乡、建筑家布拉曼特(蓄须的老人),而最边上那个头戴白帽的人,正是画家索多玛,上面露出半个脑袋、头戴深色圆形软帽的青年,就是画家拉斐本人。把自己画进历史题材内,是当时画家们喜用的表现方式,只是拉斐尔留给自己的位置太少了点。

画中央的台阶上,躺着一个孤寂的犬儒学派哲学家第欧根尼。这位学者主张除了自然需要之外,其他任何东西,包括社会生活和文化生活都是无足轻重的,所以他平时只穿一身破烂衣服,住在一只木箱里。这个人物在构图上起了填补空白的作用,他与右侧正往台阶上走去的两个人物相联系,同时又与左下角那个倚靠在石桌前沉思的学者赫拉克里特彼此呼应。赫拉克里特形象孤单,据许多学者考证,认为是拉斐尔参照了米开朗基罗的《创世纪》壁画里的一个预言家圣耶利米的形象的结果。事实上,这里的许多形象体格壮健,动作有力,与米开朗基罗的艺术形象颇有联系。更有意思的是,柏拉图的头像正是画家以达·芬奇的头像为范本的,可见拉斐尔对前述这两位大艺术家的崇敬心情。

《创世纪》

西斯廷教堂天顶画

背景说明

1508年,拉斐尔离开佛罗伦萨,经布拉曼特——一位正在监造圣彼得教堂的建筑家的推荐,来到罗马,开始为教皇朱理二世工作。在那里历时10年,他为教皇宫殿绘制了大量壁画,其中以梵蒂冈教皇宫内的四组壁画为最出色(总题目为《教会政府的成立和巩固》,壁画分列四室:第一室的画题是《神学》、《诗学》、《哲学》和《法学》四幅;第二室是关于教会的权力与荣誉;第三室画的是已故教皇利奥三世与四世的行状;第四室内的四幅壁画,系由其学生按照拉斐尔的草稿绘成),而第一室内的《哲学》,也称《雅典学院》,又是该室的四幅壁画中最成功的杰作。

17世纪,欧洲画家在从事传统的以表现人物为主的宗教画、历史画创作的同时,对肖像、风俗、风景、静物的描绘倾注了大量的心血,使风俗画、风景画、静物画得到较大发展,并形成了独立的画种。荷兰、西班牙绘画成就卓著,产生了鲁本斯、哈尔斯、伦勃朗、委拉斯凯兹等一批杰出的绘画大师。

《埃克河边的磨坊》

雷斯达尔(荷兰)

雷斯达尔(荷兰)

风景画

h

h

荷兰

维尔德

(荷兰)

《林荫小道

》

霍贝玛

(荷兰)

静物画

荷兰--约翰内斯·维米尔

《倒牛奶的女仆》

时期:1658-1660年

规格:45.5cm×41cm????

材料:布

油彩

存藏处:阿姆斯特丹国家美术馆藏

风俗画

《纺织女》(油画)委拉斯凯兹(西班牙)

西班牙

人物画

提香

宙斯劫夺欧罗巴

《纺织女》是委拉斯开兹58岁时的作品。这幅画是根据神话传说《变形记》创作而成。实际上是画家借题描绘了西班牙皇家壁毯工场的女工劳动场景。

在这幅画的布局中,人物安排基本对称均衡。前景人物置于暗处,背景明亮,形成鲜明对比,在背光暗处的人物又以聚光来突出,形成不同的视觉层次。一束光线照在画面右边身着白色衬衣、深蓝色裙子的那位女工,她是欧洲绘画中描绘女工最完美的典型。画家用心描绘女工做工姿态的背侧面,透过紧身的白衬衣和裸露的颈项臂膀,显现出丰满矫健充满活力的女性美。她那半个脸颊和颈背上柔和流畅的曲线变化,以及那紧身衣裹着丰满身体的线条描绘,使这一女性造型具有极大的艺术魅力,体现了画家至善至美的审美观念。其他的人物造型都成了这一主角的陪衬。透过中景的拱形门,是另外一个光明天地:一群贵妇人正在欣赏织造完工的壁毯。色彩华丽的壁毯上织绣的是提香名作《宙斯劫夺欧罗巴》,这反映画家对威尼斯大画家提香的崇拜。画家将两个不同阶层的人物巧妙地处理在同一画面中,前景中纺织女的繁忙疲惫与背景中正在欣赏壁毯的宫廷贵妇的悠闲轻松形成鲜明对照。

《1808年5月3日的枪杀

》(油画)哥雅(西班牙)

新古典主义作品

《马拉之死》(油画)达维特(法国)

●18世纪末、19世纪法国绘画令人瞩目。

浪漫主义作品

《自由引导人民》

(油画)

德拉克洛瓦

(法国)

简介:反映1830年革命的《自由引导人民》是德拉克罗瓦最具有浪漫主义色彩的作品之一。画家以奔放的热情歌颂了这次工人、小资产阶级和知识分子参加的革命运动。高举三色旗的象征自由神的妇女形象在这里突出地体现了浪漫主义特征。她健康、有力、坚决、美丽而朴素,正领导着工人、知识分子的革命队伍奋勇前进。强烈的光影所形成的戏剧性效果,与丰富而炽烈的色彩和充满着动力的构图形成了一种强烈、紧张、激昂的气氛,使得这幅画具有生动活跃的激动人心的力量。

本画取材于1830年法国的七月革命事件。1830年7月26日,国王查理十世取消议会,巴黎市民纷纷起义。27至29日为推翻波旁王朝,与保皇党展开了战斗,并占领了王宫,在历史上称为“光荣的三天”。在这次战斗中,一位名叫克拉拉·莱辛的姑娘首先在街垒上举起了象征法兰西共和制的三色旗;少年阿莱尔把这面旗帜插到巴黎圣母院旁的一座桥头时,中弹倒下。画家德拉克洛瓦目击了这一悲壮激烈的景象,又义愤填膺,决心为之画一幅画作为永久的纪念。

画上展示的巷战场面,是画家在上百幅“七月革命”街垒战的草图的基础上定稿的画面。最引人注意的一位象征自由的女神,她头戴法国大革命时期的红色弗吉里亚帽、左手握枪、右手高举着迎风飘扬的三色旗。她是全画的中心,观众注目的焦点。女神的左侧,一个少年挥动双枪急奔而来,他象征着少年英雄阿莱尔;右侧那个穿黑上衣、戴高筒帽的大学生,就是画家本人,他紧握步枪,眼中闪烁着自由的渴望。

这幅画气势磅礴,画面结构紧凑,色调丰富炽热,用笔奔放,有着强烈的感染力。1831年5月1日,在巴黎展出时,引起轰动。德国诗人海涅为此画写了赞美诗。在这以后,这幅画还有一些有趣的经历。1831年,这幅画被法国政府收购,在卢森堡宫展出了数月,后因时局变化,还给了画家本人。17年后,1848年法国爆发了二月革命,法国人民要求把此画重新在卢森堡宫展览。同年6月,巴黎工人起义,此画又被政府摘下,理由是具有煽动性。直到1874年才被送入卢浮宫。

现实主义作品

《三等车厢》(油画)

杜米埃

(法国)

杜米埃的风俗题材作品,大都是描绘他亲身经历过的事。三等车厢的状况,就是记录画家经常外出乘车的经历。画面拥挤的狭小空间里,突出描绘前排三个人物,概括表现后面一群人,以坐椅靠背分隔前后,这是生活中极平常的现象,但揭示了法国社会的等级制,在这三等车厢里坐着的都是处于社会底层的公民。三个主体特写人物中,最突出的是位满脸皱纹的老妇人,人们从她的神态可见她的生活经历。靠着她左右的两个人,一个入睡的少年和一位带婴儿的母亲,他们的形象本身可明白表现出他们的社会地位,背后的人群可从不同面貌的头像中体现不同人物的地位和个性。这有限的画面空间,成了法国下层社会的一个缩影。

这幅画好象既表现了短暂旅途生活,也象征着人生漫长的道路。不同的人有着不同的表情,他们在人生的道路上各自有着不同的遭遇。在这类作品中,既没有幽默,更没有讽剌,而是十分严肃地表现了画家对劳动人民命运的关心。在杜米埃的画面上常有着流畅的轮廓线,所以颇有版画的特点。

印象派是19世纪后半期诞生于法国的绘画流派,其代表人物有莫奈、马奈、毕沙罗、雷诺阿、

西斯莱、德加、莫里索、巴齐约以及塞尚等。

《印象?日出》

莫奈(法国)

《睡莲组图》

莫奈(法国)

鲁昂大教堂系列

莫奈

(

法国)

四、其他地区的绘画

印度

印度阿旃陀石窟

持莲花菩萨(阿旃陀壁画)

日本:浮世绘版画

喜多川哥磨(日本)

同课章节目录

- 第一课 培养审美的眼睛--美术鉴赏及其意义

- 第二课 美术家是如何进行表达的--美术作品的艺术语言

- 第三课 如实地再现客观世界--走进具象艺术

- 第四课 对客观世界的主观表达--走进意象艺术

- 第五课 美术作品可以什么都不像吗--走进抽象艺术

- 第六课 漂亮是美术鉴赏的标准吗--艺术美和形式美

- 第七课 是什么使美术的作品如此的千姿百态--分析理解美术作品的创作意图

- 第八课 所有的美术作品都一样重要吗--美术作品的意义与价值判断

- 第九课 形神兼备 迁想妙得--中国古代绘画撷英

- 第十课 人类生活得真实再现--外国古代绘画撷英

- 第十一课 感受中国古代恢弘的雕塑群--中国古代陵墓雕塑和宗教雕塑

- 第十二课 理想与现实的凝结--外国雕塑撷英

- 第十三课 新艺术的实验-西方现代艺术

- 第十四课 百花齐放 推陈出新--中国现代美术

- 第十五课 民族文化的瑰宝--辉煌的中国古代工艺美术

- 第十六课 美在民间永不朽--中国民间美术

- 第十七课 用心体味建筑之美--探寻建筑艺术的特点

- 第十八课 凝固的音乐--漫步中外建筑艺术

- 第十九课 不到园林怎知春色如许--漫步中外园林艺术

- 第二十课 关注当今城市建设--城市建设开发与古建筑的保护