《小石潭记》第二课时教案

图片预览

文档简介

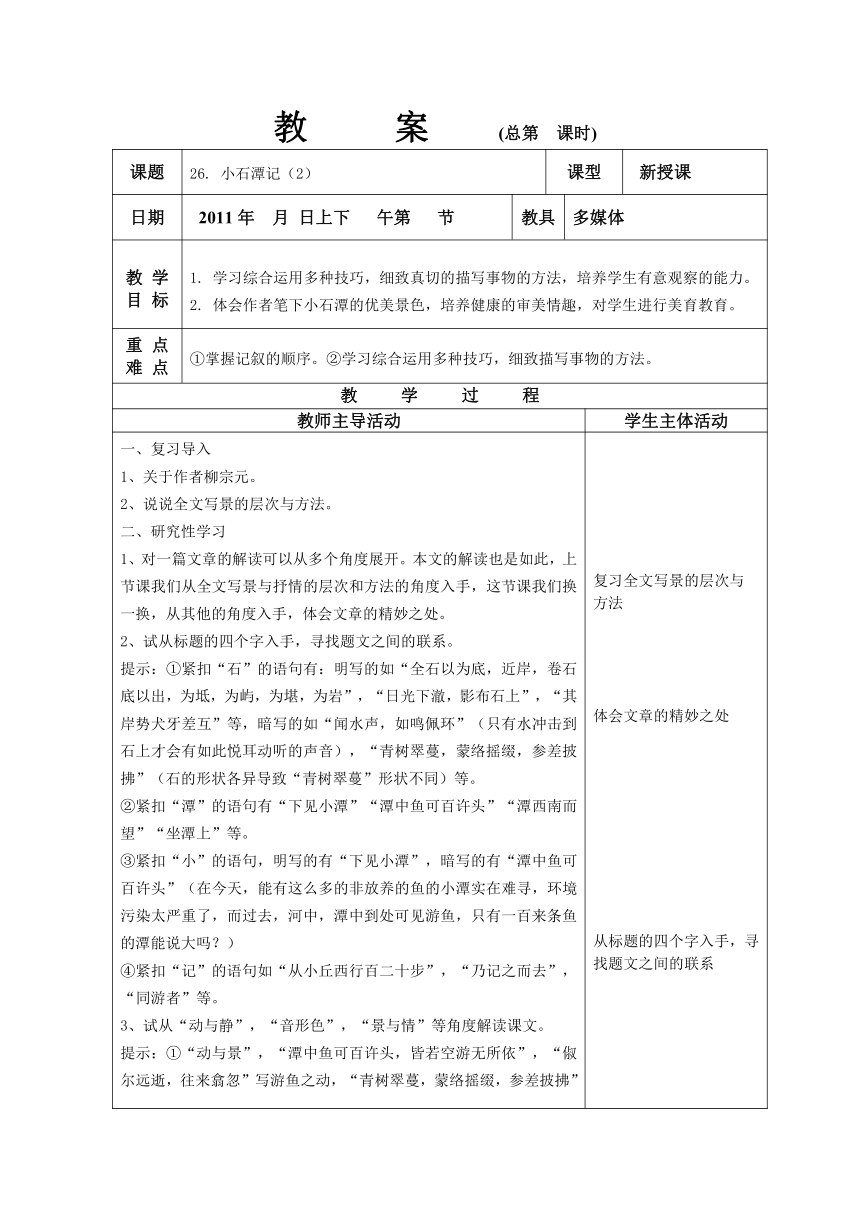

教 案 (总第 课时)

课题 26. 小石潭记(2) 课型 新授课

日期 2011年 月 日上下 午第 节 教具 多媒体

教 学 目 标 1. 学习综合运用多种技巧,细致真切的描写事物的方法,培养学生有意观察的能力。2. 体会作者笔下小石潭的优美景色,培养健康的审美情趣,对学生进行美育教育。

重 点难 点 ①掌握记叙的顺序。②学习综合运用多种技巧,细致描写事物的方法。

教 学 过 程

教师主导活动 学生主体活动

一、复习导入 1、关于作者柳宗元。2、说说全文写景的层次与方法。二、研究性学习1、对一篇文章的解读可以从多个角度展开。本文的解读也是如此,上节课我们从全文写景与抒情的层次和方法的角度入手,这节课我们换一换,从其他的角度入手,体会文章的精妙之处。2、试从标题的四个字入手,寻找题文之间的联系。提示:①紧扣“石”的语句有:明写的如“全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为堪,为岩”,“日光下澈,影布石上”,“其岸势犬牙差互”等,暗写的如“闻水声,如鸣佩环”(只有水冲击到石上才会有如此悦耳动听的声音),“青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂”(石的形状各异导致“青树翠蔓”形状不同)等。②紧扣“潭”的语句有“下见小潭”“潭中鱼可百许头”“潭西南而望”“坐潭上”等。③紧扣“小”的语句,明写的有“下见小潭”,暗写的有“潭中鱼可百许头”(在今天,能有这么多的非放养的鱼的小潭实在难寻,环境污染太严重了,而过去,河中,潭中到处可见游鱼,只有一百来条鱼的潭能说大吗?)④紧扣“记”的语句如“从小丘西行百二十步”,“乃记之而去”,“同游者”等。3、试从“动与静”,“音形色”,“景与情”等角度解读课文。提示:①“动与景”,“潭中鱼可百许头,皆若空游无所依”,“俶尔远逝,往来翕忽”写游鱼之动,“青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂”写树蔓之动,“闻水声,如鸣佩环”以声写动,“斗折蛇行”与“犬牙差互”则化静为动,“日光下游,影布石上,依然不动”写潭中鱼之静,“四面竹树环合,寂寥无人”写环境之静(凄凉)。②“音形色”,“闻水声”,“如鸣佩环”写声音悦耳,“卷石底以出,为坻,为屿,为堪,为岩”写石之形状各异,同样“青树翠蔓,蒙络摇缀”也暗写出树蔓因石之形状各异而本身的形状各异,“斗折蛇行”用比喻写溪身曲曲折折的形状,“犬牙差互”用比喻写岸势相互交错的形状。竹之青色,树之青色,蔓之翠色,日光之金黄色,鱼的颜色,都可以想象。③景与情:开头因“如鸣佩环”之景而“心乐之”,略写平常不乐,见此景,听此声而忘却忧伤而乐,后来写游鱼“似与游人相乐”则是作者进一步忘情山水而乐,不过这种欢快毕竟是暂时的,在小潭的时间一长,小潭幽静之景又触发了作者心底的悲凉之情。这可谓“抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁”的一种翻版,可以说成是“寄情山水以消愁,触景生情愁更愁”。4、还可以从“明与暗”等角度展开研究。5、试根据以上研究,说说本文的写作艺术。提示:①修辞手法,特别是比喻的运用。②映衬手法,动与静的映衬,音形色的映衬以及游鱼与潭水的映衬等。③对比手法,作者心情乐与悲的对比。(三)反复诵读结合上面的研究得出的内容之多,说说本文语言丰富的表现力。提示:全文193字,却写出如此丰富的内容,不能不让我们赞叹作者运用语言的深厚功力。(四)总结全文本文是柳宗元《永州八记》中的第四篇,保持了《永州八记》一贯的行文风格,观察入微,描摹细致。肖其貌,传其神。文章先写所见景物,然后以特写镜头描绘游鱼和潭水,再写潭上景物和自己的感受,写出了小石潭及其周围幽深冷寂的景色和气氛。此外,作者还在写景中传达出作者贬居生活中孤凄悲凉心境,是一篇情景交融的佳作。全文寂寞清幽,郁郁落落,形似写景,实则写心。文章对潭中游鱼的刻画虽只寥寥几句,却极其准确的写出潭水的空明澄澈和游鱼的形神姿态。此外,文中写潭中游鱼的笔法极妙,无一笔涉及水,只说鱼则“空游无所依”,则水的澄澈透明,鱼的生动传神,都各尽其妙,意境之深,令人拍案叫绝。(五)布置作业:

1、完成课后练习三。2、背诵课文。 复习全文写景的层次与方法体会文章的精妙之处从标题的四个字入手,寻找题文之间的联系学生试从“动与静”,“音形色”,“景与情”等角度解读课文,理解课文内容学生反复诵读全班交流

板书设计:小石潭记 柳宗元 ①修辞手法,特别是比喻的运用。②映衬手法,动与静,音形色,游鱼与潭水。③对比手法,作者心情乐与悲的对比。

教后心得:

课题 26. 小石潭记(2) 课型 新授课

日期 2011年 月 日上下 午第 节 教具 多媒体

教 学 目 标 1. 学习综合运用多种技巧,细致真切的描写事物的方法,培养学生有意观察的能力。2. 体会作者笔下小石潭的优美景色,培养健康的审美情趣,对学生进行美育教育。

重 点难 点 ①掌握记叙的顺序。②学习综合运用多种技巧,细致描写事物的方法。

教 学 过 程

教师主导活动 学生主体活动

一、复习导入 1、关于作者柳宗元。2、说说全文写景的层次与方法。二、研究性学习1、对一篇文章的解读可以从多个角度展开。本文的解读也是如此,上节课我们从全文写景与抒情的层次和方法的角度入手,这节课我们换一换,从其他的角度入手,体会文章的精妙之处。2、试从标题的四个字入手,寻找题文之间的联系。提示:①紧扣“石”的语句有:明写的如“全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为堪,为岩”,“日光下澈,影布石上”,“其岸势犬牙差互”等,暗写的如“闻水声,如鸣佩环”(只有水冲击到石上才会有如此悦耳动听的声音),“青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂”(石的形状各异导致“青树翠蔓”形状不同)等。②紧扣“潭”的语句有“下见小潭”“潭中鱼可百许头”“潭西南而望”“坐潭上”等。③紧扣“小”的语句,明写的有“下见小潭”,暗写的有“潭中鱼可百许头”(在今天,能有这么多的非放养的鱼的小潭实在难寻,环境污染太严重了,而过去,河中,潭中到处可见游鱼,只有一百来条鱼的潭能说大吗?)④紧扣“记”的语句如“从小丘西行百二十步”,“乃记之而去”,“同游者”等。3、试从“动与静”,“音形色”,“景与情”等角度解读课文。提示:①“动与景”,“潭中鱼可百许头,皆若空游无所依”,“俶尔远逝,往来翕忽”写游鱼之动,“青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂”写树蔓之动,“闻水声,如鸣佩环”以声写动,“斗折蛇行”与“犬牙差互”则化静为动,“日光下游,影布石上,依然不动”写潭中鱼之静,“四面竹树环合,寂寥无人”写环境之静(凄凉)。②“音形色”,“闻水声”,“如鸣佩环”写声音悦耳,“卷石底以出,为坻,为屿,为堪,为岩”写石之形状各异,同样“青树翠蔓,蒙络摇缀”也暗写出树蔓因石之形状各异而本身的形状各异,“斗折蛇行”用比喻写溪身曲曲折折的形状,“犬牙差互”用比喻写岸势相互交错的形状。竹之青色,树之青色,蔓之翠色,日光之金黄色,鱼的颜色,都可以想象。③景与情:开头因“如鸣佩环”之景而“心乐之”,略写平常不乐,见此景,听此声而忘却忧伤而乐,后来写游鱼“似与游人相乐”则是作者进一步忘情山水而乐,不过这种欢快毕竟是暂时的,在小潭的时间一长,小潭幽静之景又触发了作者心底的悲凉之情。这可谓“抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁”的一种翻版,可以说成是“寄情山水以消愁,触景生情愁更愁”。4、还可以从“明与暗”等角度展开研究。5、试根据以上研究,说说本文的写作艺术。提示:①修辞手法,特别是比喻的运用。②映衬手法,动与静的映衬,音形色的映衬以及游鱼与潭水的映衬等。③对比手法,作者心情乐与悲的对比。(三)反复诵读结合上面的研究得出的内容之多,说说本文语言丰富的表现力。提示:全文193字,却写出如此丰富的内容,不能不让我们赞叹作者运用语言的深厚功力。(四)总结全文本文是柳宗元《永州八记》中的第四篇,保持了《永州八记》一贯的行文风格,观察入微,描摹细致。肖其貌,传其神。文章先写所见景物,然后以特写镜头描绘游鱼和潭水,再写潭上景物和自己的感受,写出了小石潭及其周围幽深冷寂的景色和气氛。此外,作者还在写景中传达出作者贬居生活中孤凄悲凉心境,是一篇情景交融的佳作。全文寂寞清幽,郁郁落落,形似写景,实则写心。文章对潭中游鱼的刻画虽只寥寥几句,却极其准确的写出潭水的空明澄澈和游鱼的形神姿态。此外,文中写潭中游鱼的笔法极妙,无一笔涉及水,只说鱼则“空游无所依”,则水的澄澈透明,鱼的生动传神,都各尽其妙,意境之深,令人拍案叫绝。(五)布置作业:

1、完成课后练习三。2、背诵课文。 复习全文写景的层次与方法体会文章的精妙之处从标题的四个字入手,寻找题文之间的联系学生试从“动与静”,“音形色”,“景与情”等角度解读课文,理解课文内容学生反复诵读全班交流

板书设计:小石潭记 柳宗元 ①修辞手法,特别是比喻的运用。②映衬手法,动与静,音形色,游鱼与潭水。③对比手法,作者心情乐与悲的对比。

教后心得:

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》