第18课 怀疑与学问 同步练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 第18课 怀疑与学问 同步练习(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 116.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-23 11:32:42 | ||

图片预览

文档简介

第18课 怀疑与学问

一、积累运用

1.下列加点的字注音全都正确的一项是( )

A.国难(nàn) 步骤(zhǒu) 顾颉刚(xié)

B.大儒(rǔ) 思索(suǒ) 腐草为萤(yíng)

C.塾师(shú) 譬如(pì) 不打折扣(zhé)

D.虞舜(shùn) 盲从(máng) 辨伪去妄(wǎng)

2.下列各组词语中有错别字的一项是( )

A.停滞 营改增 来势汹汹 三皇五帝

B.懒惰 获得感 荒草萋萋 顾名思义

C.锻炼 新常态 鸦雀无声 变幻莫测

D.辩论 地条钢 默守成规 味同嚼腊

3.下列句子中加点词语使用不正确的一项是( )

A.重要的书必须反复阅读,每读一次都会觉得开卷有益。

B.这是安人心之策。如有谣言,也不攻自破。

C.鼓角齐鸣,喊声大震,黄忠首当其冲,驰下山来,有如天崩地裂之势。

D.他忠人之事,急人之难,爱听些受恩者的恭维,虽不见得乐此不疲,却也习以为常。

4.下列说法中有误的一项是( )

A.本文标题是一个关系型的题目,表面看二者是并列的,实际上本文重点在谈“怀疑”的重要性。

B.本文强调了怀疑精神在治学过程中的重要作用,并提倡学者应有怀疑精神,不要随便盲从或迷信。

C.开头引用程颐和张载这两位古代大学问家的经验之谈,意在引出下文的中心论点,很有说服力。

D.本文围绕着中心论点,分设了两个分论点,分层次进行论述,条理清楚,中心明确。

5.(1)学问,学问,有学就问。在学习了《怀疑与学问》一课后,刘玲有一个问题始终搞不懂,想向正在聚精会神读书的同桌李璇请教,刘玲应该说:“ ”

(2)李璇为刘玲讲解后,刘玲觉得理解还不够透彻,下午放学后,她打算通过其他途径进一步解决,请你向她提供至少三种获取相关资料的方法。

二、课内阅读

6.阅读文段回答问题。

①学问的基础是事实和证据。事实和证据的来源有两种:一种是自己亲眼看见的,一种是听别人传说的。譬如在国难危急的时候,各地一定有许多口头的消息,说得如何凶险,那便是别人的传说,不一定可靠;要知道实际的情形,只有靠自己亲身视察。做学问也是这样,最要紧最可靠的材料是自己亲见的事实根据;但这种证据有时候不能亲自看到,便只能靠别人的传说了。

②我们对于传说的话,不论信不信,都应当经过一番思考,不应当随随便便就信了。我们信它,因为它“是”;不信它,因为它“非”。这一番事前的思索,不随便轻信的态度,便是怀疑的精神,也是做一切学问的基本条件。我们听说中国古代有三皇、五帝,便要问问:这是谁说的话?最先见于何书?所见的书是何时何人著的?著者何以知道?我们又听说“腐草为萤”,也要问问:死了的植物如何会变成飞动的甲虫?有什么科学根据?我们若能这样追问,一切虚妄的学说便不攻自破了。

③我们对于不论哪一本书,哪一种学问,都要经过自己的怀疑:因怀疑而思索,因思索而辨别是非;经过“______”“______”“______”三步以后,那本书才是自己的书,那种学问才是自己的学问。否则便是盲从,便是迷信。孟子所谓“尽信书则不如无书”,也就是教我们有一点怀疑的精神,不要随便盲从或迷信。

(1)依次填入横线处的词语最恰当的一项是

A.思索 怀疑 辨别

B.辨别 思索 怀疑

C.怀疑 辨别 思索

D.怀疑 思索 辨别

(2)以上三段文字论证的论点是 。

(3)文中“也是做一切学问的基本条件”一句中加点的“基本”二字能不能删去?理由是什么?

(4)综合选文第②、③段,说说“怀疑的精神”具体指什么。

(5)选文第①段画线句运用了哪种论证方法?有什么作用?

三、基础提升

7.选出下列加点字注音完全正确的一项( )

A.诘责(jié) 矜持(jīn) 怠慢(dài) 仙露琼浆(qóng)

B.畸形(qí) 琐屑(xiè) 卑劣(lie) 诲人不倦(huì)

C.悄然(qiǎo) 停滞(zhì) 星宿(xiù) 飞扬跋扈(hù)

D.诙谐(xié) 游弋(yì) 愧怍(zhò) 深恶痛疾(wù)

8.下列词语书写无误的一项是( )

A.渺茫 鲁钝 璀璨 腐草为萤

B.框骗 繁殖 盲从 自爆自弃

C.视察 虚妄 著作 根深缔固

D.关键 灌溉 疲惫 走头无路

9.下列句子中加线的词语使用有误的一项是( )

A.人云亦云的效颦行为,跟人信亦信的盲从,都不足以锻炼以上的能力。

B.正确认识自己是从虚妄的枷锁中解脱所必需的条件。

C.因为消息来得太突然,大家面面相觑,不知所措。

D.现在的汉字,大部分都是用这种墨守成规的方法造出来的。

10.下列句子没有语病的一项是( )

A.良好的教养不仅来自家庭和学校,而且可以得之于自身。

B.“自欺”也并非现在的新东西,现在只不过日见其明显,笼罩了一切罢了。所以,在这笼罩之下,我们有并不失掉自信力的中国人在。

C.这一番事前的思索,不肯随便轻信的精神,便是怀疑的态度,做一切学问的基本条件。

D.当我们把自己的精神小屋建筑得美观结实、储物丰富之后,不妨扩大疆域,增修新舍,矗立我们的精神,开拓我们的精神。

11.下列各句标点符号使用不规范的一项是( )

A.不管是学生,还是上班族,零碎的时间,每天都在我们的生命里迅速流失。除了在手机上打游戏,刷微信、微博,我们似乎没有更好的方法来和这些时间相处。

B.真话要出自真心,合乎客观实际,对于前者,似乎并无异议;对于后者,却是众说不一。大概是因为“客观实际”这个概念,不但包括客观事实,而且包括客观规律。

C.故事本身已经足够美好了:给他人造成损失后留言留钱,是诚信;被诚信感动而不索赔,是仁义;不仅不索赔,还给万元资助,是良善。

D.读书讲究一个“博”字,而评书讲究一个“透”字。不求面面俱到,但求一点之透,便有一孔之得、一己之见,足以为己、为人镜鉴,也不枉了这个“评”字。

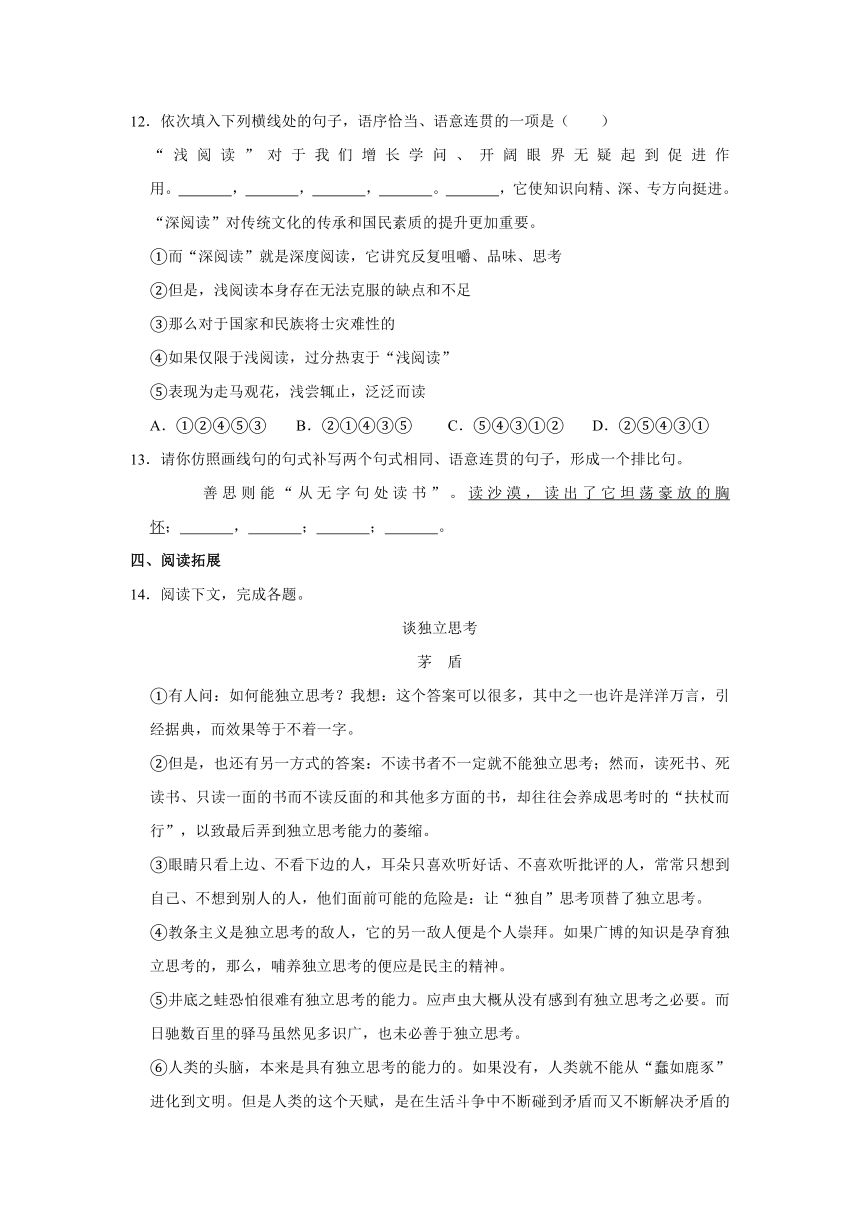

12.依次填入下列横线处的句子,语序恰当、语意连贯的一项是( )

“浅阅读”对于我们增长学问、开阔眼界无疑起到促进作用。 , , , 。 ,它使知识向精、深、专方向挺进。“深阅读”对传统文化的传承和国民素质的提升更加重要。

①而“深阅读”就是深度阅读,它讲究反复咀嚼、品味、思考

②但是,浅阅读本身存在无法克服的缺点和不足

③那么对于国家和民族将士灾难性的

④如果仅限于浅阅读,过分热衷于“浅阅读”

⑤表现为走马观花,浅尝辄止,泛泛而读

A.①②④⑤③ B.②①④③⑤ C.⑤④③①② D.②⑤④③①

13.请你仿照画线句的句式补写两个句式相同、语意连贯的句子,形成一个排比句。

善思则能“从无字句处读书”。读沙漠,读出了它坦荡豪放的胸怀; , ; ; 。

四、阅读拓展

14.阅读下文,完成各题。

谈独立思考

茅 盾

①有人问:如何能独立思考?我想:这个答案可以很多,其中之一也许是洋洋万言,引经据典,而效果等于不着一字。

②但是,也还有另一方式的答案:不读书者不一定就不能独立思考;然而,读死书、死读书、只读一面的书而不读反面的和其他多方面的书,却往往会养成思考时的“扶杖而行”,以致最后弄到独立思考能力的萎缩。

③眼睛只看上边、不看下边的人,耳朵只喜欢听好话、不喜欢听批评的人,常常只想到自己、不想到别人的人,他们面前可能的危险是:让“独自”思考顶替了独立思考。

④教条主义是独立思考的敌人,它的另一敌人便是个人崇拜。如果广博的知识是孕育独立思考的,那么,哺养独立思考的便应是民主的精神。

⑤井底之蛙恐怕很难有独立思考的能力。应声虫大概从没有感到有独立思考之必要。而日驰数百里的驿马虽然见多识广,也未必善于独立思考。

⑥人类的头脑,本来是具有独立思考的能力的。如果没有,人类就不能从“蠢如鹿豕”进化到文明。但是人类的这个天赋,是在生活斗争中不断碰到矛盾而又不断解决矛盾的过程中逐渐发达起来的。前人的经验和独立思考的成果,应当是后人所借以进行独立思考的资本,而不是窒息独立思考的偶像。

⑦儿童的知识初开,常常模仿大人。这时的模仿,就是吸收前一代的经验和知识,为后来的独立思考准备条件。做大人的,看见幼儿模仿自己,便赞一声“聪明”,可是到后来看见渐臻成熟的少年不再满足于模仿自己,却又骂他“不肖”;这真是可笑的矛盾。

⑧从前有些“诗礼之家”,有一套教养子女的规矩:自孩提以至成长,必使“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言……”这是把儿童放在抽出了空气的玻璃罩内的办法。这样培养出来的,如果不是书呆子,是犬儒,便是精神上失去平衡的畸形人,是经不起风霜的软体人。当然也不会是具有独立思考能力的人。

⑨“诗礼之家”现在没有了,我盼望这样的教养方法也和它一同地永远消逝。

(1)全文采用的最主要的论证方法是 。

(2)第⑤段中的“井底之蛙”“应声虫”“日驰数百里的驿马”分别指哪种人?

(3)第⑦段作者说“这真是可笑的矛盾”,请用简洁的语言谈谈你对“矛盾”的理解。

(4)请用一句话写出第⑨段的主要观点。

(5)结合全文,请说说要成为独立思考的人需具备哪些条件。

15.请你参加下面的综合性学习活动。

古人读书做学问特别强调勤奋多学。“悬梁刺股”“书读百遍,其义自见”“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”“熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟”……无一不强调勤奋、多读、多学。

(1)班里要举办一次辩论会,请你为正反两方拟出观点。

(2)你的观点是什么?请阅读下面的链接材料,结合自己的思考谈一谈你的看法。(不超过70个字)

【链接材料】

材料一:“读书破万卷,下笔如有神”是至理名言。但,也有只读书,不用心思考,不在生活中实践运用,结果一事无成的人。例如,南宋的“硕学”陆澄,他年轻时博览群书,可写《宋书》时却一字也写不出,人称“二脚书橱”。

材料二:“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。”这在过去对我们的学习确实具有很大的促进作用,然而在今天,随着快乐教学和成功赏识教育的开展与普及,这话就带有明显的片面性和局限性。“问”是一切做学问的人必经的途径,“学问千千万,起点在一问”;“思”是读书做学问的基础,“学而不思则罔,思而不学则殆”。

材料三:古人很重视读万卷书与行万里路的辩证关系。说过“天下兴亡,匹夫有责”的顾炎武主张“出户”,又主张“读书”。他认为若既不“出户”又不“读书”,则是面墙之士。顾炎武把家乡的书读完后,用四匹马驮着书,十谒明陵,遍游华北、西北,访俗问民,最后写成了有名的《日知录》和《肇域志》。

(3)请给你的观点补充一个论据。

人教部编版九年级上册《第18课 怀疑与学问》2020年同步练习卷

参考答案与试题解析

一、积累运用

1.下列加点的字注音全都正确的一项是( )

A.国难(nàn) 步骤(zhǒu) 顾颉刚(xié)

B.大儒(rǔ) 思索(suǒ) 腐草为萤(yíng)

C.塾师(shú) 譬如(pì) 不打折扣(zhé)

D.虞舜(shùn) 盲从(máng) 辨伪去妄(wǎng)

【分析】本题考查汉字的读音。要做好本题,就要认真阅读选项中每一个加点字的读音,特别是字形相似,而读音不同的字。这样就一定能够选出正确的答案。

【解答】A.有误,“步骤”的“骤”读作“zhòu”。

B.有误,“大儒”的“儒”读作“rú“。

C.正确。

D.有误,“辨伪去妄”的“妄”读作“wàng”。

故选:C。

【点评】做这类题目时要注意多音字,这要根据具体语境进行确定。特别要注意形声字不读声旁的字。

2.下列各组词语中有错别字的一项是( )

A.停滞 营改增 来势汹汹 三皇五帝

B.懒惰 获得感 荒草萋萋 顾名思义

C.锻炼 新常态 鸦雀无声 变幻莫测

D.辩论 地条钢 默守成规 味同嚼腊

【分析】本题考查学生对字形的辨识能力。所选词语均属于生活中常用的而又极易出错的词语,这些有的是同音字,有的是形近字。解答此题,要注意平时正确练写,尤其注意同音字、形似字的区别与书写。

【解答】ABC.正确;

D.有误,“默守成规”中的“默”应为“墨”,“味同嚼腊”中的“腊”应为“蜡”。

故选:D。

【点评】中考常考查多音字、形声字、形似字、同音字、易误读字,而字音多而杂,不是一两节课就能解决的,要树立长期积累的意识。

3.下列句子中加点词语使用不正确的一项是( )

A.重要的书必须反复阅读,每读一次都会觉得开卷有益。

B.这是安人心之策。如有谣言,也不攻自破。

C.鼓角齐鸣,喊声大震,黄忠首当其冲,驰下山来,有如天崩地裂之势。

D.他忠人之事,急人之难,爱听些受恩者的恭维,虽不见得乐此不疲,却也习以为常。

【分析】本题考查学生成语的正确使用能力。解答此题,平时要有大量的成语积累,还要结合句意表述,从词性、词义轻重、感彩、习惯用法等多方面考虑,确定正确选项。成语运用的常见错误有以下几种:望文生义、褒贬不当、搭配不当、用错对象、语境不符等。

【解答】ABD.使用正确;

C.使用有误,首当其冲:比喻最先受到攻击或遭到灾难。句中指的是冲在前面,使用该成语不合句意。

故选:C。

【点评】解答此类题目,需要我们正确理解词语的意思,辨清词语的感彩,还要结合语境分析其运用是否恰当。

4.下列说法中有误的一项是( )

A.本文标题是一个关系型的题目,表面看二者是并列的,实际上本文重点在谈“怀疑”的重要性。

B.本文强调了怀疑精神在治学过程中的重要作用,并提倡学者应有怀疑精神,不要随便盲从或迷信。

C.开头引用程颐和张载这两位古代大学问家的经验之谈,意在引出下文的中心论点,很有说服力。

D.本文围绕着中心论点,分设了两个分论点,分层次进行论述,条理清楚,中心明确。

【分析】本题考查文学常识。文学常识广义指涵盖文化的各种问题,包括作家、年代、作品知识,文学作品中的地理、历史知识,各种典故、故事,也包括众所周知的文学习惯等知识。

【解答】ABD.正确;

C.有误,开头引用程颐和张载这两位古代大学问家的经验之谈作为论点,也起到了论据的作用。

故选:C。

【点评】解答这道题,要有比较扎实的语文基本功。这要求我们要养成多读书、多积累的好习惯,这样才能厚积薄发,提高解题的准确率。

5.(1)学问,学问,有学就问。在学习了《怀疑与学问》一课后,刘玲有一个问题始终搞不懂,想向正在聚精会神读书的同桌李璇请教,刘玲应该说:“ 李璇同学,打扰一下好吗?有一个问题我没弄明白,想向你请教一下,可以吗? ”

(2)李璇为刘玲讲解后,刘玲觉得理解还不够透彻,下午放学后,她打算通过其他途径进一步解决,请你向她提供至少三种获取相关资料的方法。

【分析】(1)本题考查语言表达,为开放类试题,不要求统一答案。作答时,先是称呼和问候语,然后说明意图,用语要简洁,表意要明确,同时语气还要力求委婉,便于对方接受或同意。

(2)本题考查查找资料。查找某种资料时,可以从网上查阅,也可以是在图书馆中查找相关内容。同时,因为这是从一篇课文中得出的问题,所以也可以向语文老师提问。

【解答】答案:

(1)李璇同学,打扰一下好吗?有一个问题我没弄明白,想向你请教一下,可以吗?

(2)①输入关键字进行网络搜索。

②到学校图书馆查阅相关教辅资料。

③向语文老师请教。

【点评】语言的运用是我们日常交往中必不可少的一环,能够简明、连贯、得体地表达我们的见解,不仅是中招考试的要求,更是我们交往能力的一种体现。所以,我们应该认真对待这方面的训练。

二、课内阅读

6.阅读文段回答问题。

①学问的基础是事实和证据。事实和证据的来源有两种:一种是自己亲眼看见的,一种是听别人传说的。譬如在国难危急的时候,各地一定有许多口头的消息,说得如何凶险,那便是别人的传说,不一定可靠;要知道实际的情形,只有靠自己亲身视察。做学问也是这样,最要紧最可靠的材料是自己亲见的事实根据;但这种证据有时候不能亲自看到,便只能靠别人的传说了。

②我们对于传说的话,不论信不信,都应当经过一番思考,不应当随随便便就信了。我们信它,因为它“是”;不信它,因为它“非”。这一番事前的思索,不随便轻信的态度,便是怀疑的精神,也是做一切学问的基本条件。我们听说中国古代有三皇、五帝,便要问问:这是谁说的话?最先见于何书?所见的书是何时何人著的?著者何以知道?我们又听说“腐草为萤”,也要问问:死了的植物如何会变成飞动的甲虫?有什么科学根据?我们若能这样追问,一切虚妄的学说便不攻自破了。

③我们对于不论哪一本书,哪一种学问,都要经过自己的怀疑:因怀疑而思索,因思索而辨别是非;经过“______”“______”“______”三步以后,那本书才是自己的书,那种学问才是自己的学问。否则便是盲从,便是迷信。孟子所谓“尽信书则不如无书”,也就是教我们有一点怀疑的精神,不要随便盲从或迷信。

(1)依次填入横线处的词语最恰当的一项是 D

A.思索 怀疑 辨别

B.辨别 思索 怀疑

C.怀疑 辨别 思索

D.怀疑 思索 辨别

(2)以上三段文字论证的论点是 做学问要有怀疑精神 。

(3)文中“也是做一切学问的基本条件”一句中加点的“基本”二字能不能删去?理由是什么?

(4)综合选文第②、③段,说说“怀疑的精神”具体指什么。

(5)选文第①段画线句运用了哪种论证方法?有什么作用?

【分析】本文第①段提出事实和证据的来源有两种;第②段提出“我们对于传说的话,不论信不信,都应当经过一番思考,不应当随随便便就信了”;第③段进一步提出“我们对于不论哪一本书,哪一种学问,都要经过自己的怀疑”,不要随便盲从或迷信。

【解答】(1)本题考查词语运用能力。此题要结合上下文来考虑。由上文“因怀疑而思索,因思索而辨别是非”可知,思考的过程依次是:怀疑、思索、辨别。D项符合此顺序。

故选:D。

(2)本题考查对文章论点的掌握。第①段先提出“但这种证据有时候不能亲自看到,便只能靠别人的传说了”的情况,第②段提出“我们对于传说的话,不论信不信,都应当经过一番思考,不应当随随便便就信了”的观点,第③段进一步论述“我们对于不论哪一本书,哪一种学问,都要经过自己的怀疑”。由此可见,可根据第②③段论述的主要内容概括论点为:做学问要有怀疑精神。

(3)本题考查议论文语言的特点。结合语境,“基本”说明还有其他条件,删去后便成了惟一条件了,就过于绝对化。答题最后一定要强调一下,议论文的论证语言要求严密、无懈可击。做这类题时,应注意到这一特点。

(4)本题考查对文章内容及重点语句含义的理解分析能力。解答时,在理解原文的基础上,由第②段“我们对于传说的话,应当经过一番思考,不应当随随便便就信了。我们信它,因为它‘是’;不信它,因为它‘非’.这一番事前的思索,不随便轻信的态度,便是怀疑的精神”、第③段“也就是教我们有一点怀疑的精神,不要随便盲从或迷信”等内容可得出“怀疑的精神”指的是不轻信、盲从或迷信。

(5)本题考查论证方法及其作用。由“譬如”可见,画线句运用的是举例论证,举例论证有具体、有说服力的论证效果。其证明的是本段“一种是听别人传说的”的内容。回答时,要说出运用的论证方法、效果词、证明的内容。

答案:

(1)D

(2)做学问要有怀疑精神

(3)不能。“基本”说明还有其他条件,删去后便成了唯一条件了。

(4)“怀疑的精神”具体指不轻信、盲从或迷信。

(5)举例论证,举了国难危急时易生传言的例子,具体有力地证明了别人的传说是事实和证据的来源之一且不一定可靠的观点,使论证更具有说服力。

【点评】常用的论证方法有举例论证、道理论证、比喻论证、对比论证。

1、举例论证:所举的能证明论点的具体事例、概括事实、各种现象、统计数据,及作者对此所做的分析,合为举例论证。(摆事实、事例论证)

作用:论证十分具体,使作者的观点表达得更鲜明,说服力更强。

2、道理论证:作者引用的能证明论点的名人名言、为人们承认的理论,作者针对论点所做的分析等。

作用:使作者的观点表达得更鲜明,说服力更强,让人信服。

3、比喻论证:能直接证明观点的比喻句。

作用:使论证生动形象,更容易让读者接受和理解。

4、对比论证:用正、反两方面的事实或道理论证论点。对比的可以是两个不同的事物,也可以是一个事物的两个不同方面。对比的双方要属于同一范畴,在某些方面表现出相反或相对的性质。

作用:使正确错误分明,是非曲直明确,突出了作者的什么观点,让读者有了深刻的印象。

三、基础提升

7.选出下列加点字注音完全正确的一项( )

A.诘责(jié) 矜持(jīn) 怠慢(dài) 仙露琼浆(qóng)

B.畸形(qí) 琐屑(xiè) 卑劣(lie) 诲人不倦(huì)

C.悄然(qiǎo) 停滞(zhì) 星宿(xiù) 飞扬跋扈(hù)

D.诙谐(xié) 游弋(yì) 愧怍(zhò) 深恶痛疾(wù)

【分析】本道题考查学生对重点字的读音掌握程度,解答本题首先要拿准注音字的读音,特别是多音字。拼读时要结合语境和注音字所在词的词义。需要学生在平时多读课文,养成熟练地语感,注意读音,多积累词语,多读课下注释,多查字典等工具书。

【解答】A.有误,“仙露琼浆”中的“琼”应读作“qióng”;

B.有误,“畸形”中的“畸”应读为“jī”;“卑劣”中的“劣”应读作“liè”;

C.正确;

D.有误,“愧怍”中的“怍”应读为“zuò”。

故选:C。

【点评】中考常考查多音字,形声字,形似字,同音字,易误读字,而字音多而杂,不是一两节课就能解决的,要树立长期积累的意识。

8.下列词语书写无误的一项是( )

A.渺茫 鲁钝 璀璨 腐草为萤

B.框骗 繁殖 盲从 自爆自弃

C.视察 虚妄 著作 根深缔固

D.关键 灌溉 疲惫 走头无路

【分析】本题考查学生对字形的辨识能力。所选词语均属于生活中常用的而又极易出错的词语,这些有的是同音字,有的是形近字。解答此题,要注意平时正确练写,尤其注意同音字、形似字的区别与书写。

【解答】A.正确;

B.有误,“框骗”中的“框”应为“诓”,“自爆自弃”中的“爆”应为“暴”;

C.有误,“根深缔固”中的“缔”应为“蒂”;

D.有误,“走头无路”中的“头”应为“投”。

故选:A。

【点评】中考常考查多音字、形声字、形似字、同音字、易误读字,而字音多而杂,不是一两节课就能解决的,要树立长期积累的意识。

9.下列句子中加线的词语使用有误的一项是( )

A.人云亦云的效颦行为,跟人信亦信的盲从,都不足以锻炼以上的能力。

B.正确认识自己是从虚妄的枷锁中解脱所必需的条件。

C.因为消息来得太突然,大家面面相觑,不知所措。

D.现在的汉字,大部分都是用这种墨守成规的方法造出来的。

【分析】本题考查的是根据句意正确运用词语的能力。易错点是句意理解不到位,词语理解不正确。

【解答】ACD.正确;

B.使用有误,墨守成规,意思是守着老规矩老规矩不肯改变。显然与创造汉字需要多种方法不匹配,可改为“别出心裁”。

故选:D。

【点评】正确使用词语的基础是能够根据语境辨析词语的意义。汉语词语有许多是多义的,但是到了具体语境中,每个词就只能有一个确定的意义。

10.下列句子没有语病的一项是( )

A.良好的教养不仅来自家庭和学校,而且可以得之于自身。

B.“自欺”也并非现在的新东西,现在只不过日见其明显,笼罩了一切罢了。所以,在这笼罩之下,我们有并不失掉自信力的中国人在。

C.这一番事前的思索,不肯随便轻信的精神,便是怀疑的态度,做一切学问的基本条件。

D.当我们把自己的精神小屋建筑得美观结实、储物丰富之后,不妨扩大疆域,增修新舍,矗立我们的精神,开拓我们的精神。

【分析】本题考查病句辨析及修改,学生要学会从不同的角度分析病句原因。可以从内容角度分析词义的不同理解病因,可从语法角度分析病因。更要掌握病句的常见类型及辨识病句的方法,还需要提高修改病句的语感能力。

【解答】A.正确;

B.有误,关联词使用不当,将“所以”改为“然而”;

C.有误,搭配不当,将“精神”与“态度”互换;

D.有误,缺少宾语中心语,可将“矗立我们的精神,开拓我们的精神”改为“矗立我们的精神大厦,开拓我们的精神旷野”;

故选:A。

【点评】判断病句,必须对汉语的语言规范有所了解,首先要仔细阅读句子,第一步凭借语感感知句子有无毛病,再用所学知识(病句类型)作分析。可用压缩句子抓主要成分由整体到局部地判断。

11.下列各句标点符号使用不规范的一项是( )

A.不管是学生,还是上班族,零碎的时间,每天都在我们的生命里迅速流失。除了在手机上打游戏,刷微信、微博,我们似乎没有更好的方法来和这些时间相处。

B.真话要出自真心,合乎客观实际,对于前者,似乎并无异议;对于后者,却是众说不一。大概是因为“客观实际”这个概念,不但包括客观事实,而且包括客观规律。

C.故事本身已经足够美好了:给他人造成损失后留言留钱,是诚信;被诚信感动而不索赔,是仁义;不仅不索赔,还给万元资助,是良善。

D.读书讲究一个“博”字,而评书讲究一个“透”字。不求面面俱到,但求一点之透,便有一孔之得、一己之见,足以为己、为人镜鉴,也不枉了这个“评”字。

【分析】此题考查标点符号的运用能力。解答此题,在平时的学习中,我们要用心体会标点符号的用法,书写过程中也要做到尽可能正确的使用标点符号。另外对于一些标点符号的特殊用法要加以积累。

【解答】ACD标点使用正确;

B.“合乎客观实际,”句末逗号应该用句号。因为“真话要出自真心,合乎客观实际”是一个完整的句子。

故选:B。

【点评】解答此题,注意熟记分号、冒号、引号、括号、叹号、问号的用法,重点注意句子中分层时逗号、顿号、分号的综合运用,以及引号和冒号的综合应用。还要根据语句关系判断标点运用是否正确。

12.依次填入下列横线处的句子,语序恰当、语意连贯的一项是( )

“浅阅读”对于我们增长学问、开阔眼界无疑起到促进作用。 , , , 。 ,它使知识向精、深、专方向挺进。“深阅读”对传统文化的传承和国民素质的提升更加重要。

①而“深阅读”就是深度阅读,它讲究反复咀嚼、品味、思考

②但是,浅阅读本身存在无法克服的缺点和不足

③那么对于国家和民族将士灾难性的

④如果仅限于浅阅读,过分热衷于“浅阅读”

⑤表现为走马观花,浅尝辄止,泛泛而读

A.①②④⑤③ B.②①④③⑤ C.⑤④③①② D.②⑤④③①

【分析】本题考查学生的句子排序能力,本段文字是一段叙事性文字,可用逻辑顺序法、倒推法来解答此题。

【解答】根据原文中第一句,再抓住第二句中的关键词“但是”,可确定第二句是紧承原文的,是首句;

第二句是说“浅阅读”的缺点和不足的,抓住第五句关键词“表现为”,在看内容正是进一步解说“浅阅读”的确定和不足的,所以紧承第二句;

第四句是针对“浅阅读”的缺点作出的假设,抓住关键词“如果”,可确定紧承第五句;

抓住关键词“那么”,可确定第三句是紧承第四句的;

第一句句意发生转折,进而讲“深阅读”,用倒推法可确定为尾句。

故选:D。

【点评】综合考虑原文内容,抓住关键词“但是”“表现为”“如果”“那么”。

13.请你仿照画线句的句式补写两个句式相同、语意连贯的句子,形成一个排比句。

善思则能“从无字句处读书”。读沙漠,读出了它坦荡豪放的胸怀; 读春雨 , 读出了它润物无声的柔情 ; 读大海,读出了它气势磅礴的豪情 ; 读石灰,读出了它粉身碎骨不变色的清白 。

【分析】本题考查句子的仿写。解答此题根据语言表达的需要,参照题干所提供的句式和运用的比喻修辞,另选一个或多个句式相同、内容与上下文衔接的句子,运用比喻修辞。

【解答】答案:

示例:读春雨,读出了它润物无声的柔情; 读大海,读出了它气势磅礴的豪情; 读石灰,读出了它粉身碎骨不变色的清白。

【点评】仿写句子:

是指在一定的语言环境中,根据语言表达的需要,参照题干所提供的句式,另选一个或多个句式相同、内容与上下文衔接的句子。

四、阅读拓展

14.阅读下文,完成各题。

谈独立思考

茅 盾

①有人问:如何能独立思考?我想:这个答案可以很多,其中之一也许是洋洋万言,引经据典,而效果等于不着一字。

②但是,也还有另一方式的答案:不读书者不一定就不能独立思考;然而,读死书、死读书、只读一面的书而不读反面的和其他多方面的书,却往往会养成思考时的“扶杖而行”,以致最后弄到独立思考能力的萎缩。

③眼睛只看上边、不看下边的人,耳朵只喜欢听好话、不喜欢听批评的人,常常只想到自己、不想到别人的人,他们面前可能的危险是:让“独自”思考顶替了独立思考。

④教条主义是独立思考的敌人,它的另一敌人便是个人崇拜。如果广博的知识是孕育独立思考的,那么,哺养独立思考的便应是民主的精神。

⑤井底之蛙恐怕很难有独立思考的能力。应声虫大概从没有感到有独立思考之必要。而日驰数百里的驿马虽然见多识广,也未必善于独立思考。

⑥人类的头脑,本来是具有独立思考的能力的。如果没有,人类就不能从“蠢如鹿豕”进化到文明。但是人类的这个天赋,是在生活斗争中不断碰到矛盾而又不断解决矛盾的过程中逐渐发达起来的。前人的经验和独立思考的成果,应当是后人所借以进行独立思考的资本,而不是窒息独立思考的偶像。

⑦儿童的知识初开,常常模仿大人。这时的模仿,就是吸收前一代的经验和知识,为后来的独立思考准备条件。做大人的,看见幼儿模仿自己,便赞一声“聪明”,可是到后来看见渐臻成熟的少年不再满足于模仿自己,却又骂他“不肖”;这真是可笑的矛盾。

⑧从前有些“诗礼之家”,有一套教养子女的规矩:自孩提以至成长,必使“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言……”这是把儿童放在抽出了空气的玻璃罩内的办法。这样培养出来的,如果不是书呆子,是犬儒,便是精神上失去平衡的畸形人,是经不起风霜的软体人。当然也不会是具有独立思考能力的人。

⑨“诗礼之家”现在没有了,我盼望这样的教养方法也和它一同地永远消逝。

(1)全文采用的最主要的论证方法是 对比论证 。

(2)第⑤段中的“井底之蛙”“应声虫”“日驰数百里的驿马”分别指哪种人?

(3)第⑦段作者说“这真是可笑的矛盾”,请用简洁的语言谈谈你对“矛盾”的理解。

(4)请用一句话写出第⑨段的主要观点。

(5)结合全文,请说说要成为独立思考的人需具备哪些条件。

【分析】文章开篇设置悬念,吸引读者的阅读兴趣,然后全文采用正反对比论证,来论证独立思考的重要作用,对于我们的读书和思考很有指导作用。

【解答】(1)此题考查了对论证方法的识别。

常见的论证方法为:论证方法有:举例论证、道理论证、对比论证、比喻论证、引用论证。

此文从独立思考的正反两个方面来论证,很明显是对比论证。

(2)此题考查了特殊词语的含义。

通过对文章前后语意的对比和对人们常见词语的是用来分析:“井底之蛙”比喻孤陋寡闻的人,“应声虫”比喻人云亦云的人,“日驰数百里的驿马”比喻只知埋头苦干的人。

(3)此题考查了对重点词语的理解。

谈理解时,一般有两个思路,一个是对词语含义的理解,一个是对词语内涵的分析(你对这个词语的分析),此题回答时,可参照第一种思路。

此处的语段有可总结出两种矛盾:赞扬模仿自己的幼儿与批评渐臻成熟少年的矛盾。少年能够独立思考时,大人应该表扬与骂他们不肖之间的矛盾。

(4)此题考查了语段段意的总结。

该段主要是对“诗礼之家”的培养方法的批判和否定,可总结为:“诗礼之家”的培养方法培养不出具有独立思考能力的人。

(5)此题考查了对文章主要内容的把握。

从“如果广博的知识是孕育独立思考的,那么,哺养独立思考的便应是民主的精神”这一句中,我们能够得出两种条件:广博的知识、民主的精神。

后面对“诗礼之家”的培养方法的批判可以得出还需要良好的外部环境。

答案:

(1)对比论证

(2)“井底之蛙”比喻孤陋寡闻的人,“应声虫”比喻人云亦云的人,“日驰数百里的驿马”比喻只知埋头苦干的人。

(3)①赞扬模仿自己的幼儿与批评渐臻成熟少年的矛盾。②少年能够独立思考时,大人应该表扬与骂他们不肖之间的矛盾。

(4)“诗礼之家”的培养方法培养不出具有独立思考能力的人。

(5)拥有广博的知识、民主的精神、良好的外部环境。

【点评】常用论证方法及作用:

1.举例论证:也叫做例证法,就是用典型事例来证明论点的方法。作用:可以增强文章说服力

2.道理论证::用马列主义经典著作中的精辟见解、古今中外名人的名言警句以及人们公认的定理公式等来证明论点。此外还包括一些对结果的推导过程。它是经验的总结,具有权威性,科学性,使论证有力,具有说服力。

3.比喻论证:就是用比喻来说明道理的方法,它可以使深奥抽象的道理讲得通俗形象,容易被人接受。

4.对比论证:就是将两种性质截然相反或有差异的事物或道理进行比较,以此作为论据来证明论点。运用这种方式正确错误分明,是非曲直明确,给人印象深刻。

15.请你参加下面的综合性学习活动。

古人读书做学问特别强调勤奋多学。“悬梁刺股”“书读百遍,其义自见”“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”“熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟”……无一不强调勤奋、多读、多学。

(1)班里要举办一次辩论会,请你为正反两方拟出观点。

(2)你的观点是什么?请阅读下面的链接材料,结合自己的思考谈一谈你的看法。(不超过70个字)

【链接材料】

材料一:“读书破万卷,下笔如有神”是至理名言。但,也有只读书,不用心思考,不在生活中实践运用,结果一事无成的人。例如,南宋的“硕学”陆澄,他年轻时博览群书,可写《宋书》时却一字也写不出,人称“二脚书橱”。

材料二:“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。”这在过去对我们的学习确实具有很大的促进作用,然而在今天,随着快乐教学和成功赏识教育的开展与普及,这话就带有明显的片面性和局限性。“问”是一切做学问的人必经的途径,“学问千千万,起点在一问”;“思”是读书做学问的基础,“学而不思则罔,思而不学则殆”。

材料三:古人很重视读万卷书与行万里路的辩证关系。说过“天下兴亡,匹夫有责”的顾炎武主张“出户”,又主张“读书”。他认为若既不“出户”又不“读书”,则是面墙之士。顾炎武把家乡的书读完后,用四匹马驮着书,十谒明陵,遍游华北、西北,访俗问民,最后写成了有名的《日知录》和《肇域志》。

(3)请给你的观点补充一个论据。

【分析】(1)本题考查辩论会观点的拟写。拟写自己的观点,要充分了解和把握辩论会的主题“古人读书做学问特别强调勤奋多学”,围绕观点拟写出正方观点,然后再反方向写出反方观点即可。

(2)本题考查对问题的看法和理解。解答此题要充分阅读三则材料,结合三则材料的内容发表自己的观点和看法,要理解理论和实践结合的重要性。

(3)本题考查论据的积累。补充论据要围绕论点进行。关于理论和实践结合的论据有很多,如:实践是检验真理的唯一标准。把书上读到的、学来的放到实践中去检验,经过辨别和筛选,才会得到有利于工作、学习乃至社会发展的可靠的经验。王明的教条主义差点葬送了中国革命。马列主义不和中国的实际情况相结合,中国革命就没有出路等。

【解答】答案:

(1)正方:知识源于书本,学问在于勤奋。反方:知识源于实践,学问在于探索。

(2)示例:真正的学习,要把读书做学问同思考和实践结合起来。只读书,不思考,物我便不能合而为一;只读书,不实践,便是书的奴隶,容易被错误思想所左右。

(3)示例:论据一:实践是检验真理的唯一标准。把书上读到的、学来的放到实践中去检验,经过辨别和筛选,才会得到有利于工作、学习乃至社会发展的可靠的经验。

论据二:王明的教条主义差点葬送了中国革命。马列主义不和中国的实际情况相结合,中国革命就没有出路。

论据三:“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”古人也深知读书与实践的辩证关系。

【点评】解答这类题,要在对材料的内容充分理解和把握的基础上进行。要扣住主题,围绕重点语句加以理解和把握。

一、积累运用

1.下列加点的字注音全都正确的一项是( )

A.国难(nàn) 步骤(zhǒu) 顾颉刚(xié)

B.大儒(rǔ) 思索(suǒ) 腐草为萤(yíng)

C.塾师(shú) 譬如(pì) 不打折扣(zhé)

D.虞舜(shùn) 盲从(máng) 辨伪去妄(wǎng)

2.下列各组词语中有错别字的一项是( )

A.停滞 营改增 来势汹汹 三皇五帝

B.懒惰 获得感 荒草萋萋 顾名思义

C.锻炼 新常态 鸦雀无声 变幻莫测

D.辩论 地条钢 默守成规 味同嚼腊

3.下列句子中加点词语使用不正确的一项是( )

A.重要的书必须反复阅读,每读一次都会觉得开卷有益。

B.这是安人心之策。如有谣言,也不攻自破。

C.鼓角齐鸣,喊声大震,黄忠首当其冲,驰下山来,有如天崩地裂之势。

D.他忠人之事,急人之难,爱听些受恩者的恭维,虽不见得乐此不疲,却也习以为常。

4.下列说法中有误的一项是( )

A.本文标题是一个关系型的题目,表面看二者是并列的,实际上本文重点在谈“怀疑”的重要性。

B.本文强调了怀疑精神在治学过程中的重要作用,并提倡学者应有怀疑精神,不要随便盲从或迷信。

C.开头引用程颐和张载这两位古代大学问家的经验之谈,意在引出下文的中心论点,很有说服力。

D.本文围绕着中心论点,分设了两个分论点,分层次进行论述,条理清楚,中心明确。

5.(1)学问,学问,有学就问。在学习了《怀疑与学问》一课后,刘玲有一个问题始终搞不懂,想向正在聚精会神读书的同桌李璇请教,刘玲应该说:“ ”

(2)李璇为刘玲讲解后,刘玲觉得理解还不够透彻,下午放学后,她打算通过其他途径进一步解决,请你向她提供至少三种获取相关资料的方法。

二、课内阅读

6.阅读文段回答问题。

①学问的基础是事实和证据。事实和证据的来源有两种:一种是自己亲眼看见的,一种是听别人传说的。譬如在国难危急的时候,各地一定有许多口头的消息,说得如何凶险,那便是别人的传说,不一定可靠;要知道实际的情形,只有靠自己亲身视察。做学问也是这样,最要紧最可靠的材料是自己亲见的事实根据;但这种证据有时候不能亲自看到,便只能靠别人的传说了。

②我们对于传说的话,不论信不信,都应当经过一番思考,不应当随随便便就信了。我们信它,因为它“是”;不信它,因为它“非”。这一番事前的思索,不随便轻信的态度,便是怀疑的精神,也是做一切学问的基本条件。我们听说中国古代有三皇、五帝,便要问问:这是谁说的话?最先见于何书?所见的书是何时何人著的?著者何以知道?我们又听说“腐草为萤”,也要问问:死了的植物如何会变成飞动的甲虫?有什么科学根据?我们若能这样追问,一切虚妄的学说便不攻自破了。

③我们对于不论哪一本书,哪一种学问,都要经过自己的怀疑:因怀疑而思索,因思索而辨别是非;经过“______”“______”“______”三步以后,那本书才是自己的书,那种学问才是自己的学问。否则便是盲从,便是迷信。孟子所谓“尽信书则不如无书”,也就是教我们有一点怀疑的精神,不要随便盲从或迷信。

(1)依次填入横线处的词语最恰当的一项是

A.思索 怀疑 辨别

B.辨别 思索 怀疑

C.怀疑 辨别 思索

D.怀疑 思索 辨别

(2)以上三段文字论证的论点是 。

(3)文中“也是做一切学问的基本条件”一句中加点的“基本”二字能不能删去?理由是什么?

(4)综合选文第②、③段,说说“怀疑的精神”具体指什么。

(5)选文第①段画线句运用了哪种论证方法?有什么作用?

三、基础提升

7.选出下列加点字注音完全正确的一项( )

A.诘责(jié) 矜持(jīn) 怠慢(dài) 仙露琼浆(qóng)

B.畸形(qí) 琐屑(xiè) 卑劣(lie) 诲人不倦(huì)

C.悄然(qiǎo) 停滞(zhì) 星宿(xiù) 飞扬跋扈(hù)

D.诙谐(xié) 游弋(yì) 愧怍(zhò) 深恶痛疾(wù)

8.下列词语书写无误的一项是( )

A.渺茫 鲁钝 璀璨 腐草为萤

B.框骗 繁殖 盲从 自爆自弃

C.视察 虚妄 著作 根深缔固

D.关键 灌溉 疲惫 走头无路

9.下列句子中加线的词语使用有误的一项是( )

A.人云亦云的效颦行为,跟人信亦信的盲从,都不足以锻炼以上的能力。

B.正确认识自己是从虚妄的枷锁中解脱所必需的条件。

C.因为消息来得太突然,大家面面相觑,不知所措。

D.现在的汉字,大部分都是用这种墨守成规的方法造出来的。

10.下列句子没有语病的一项是( )

A.良好的教养不仅来自家庭和学校,而且可以得之于自身。

B.“自欺”也并非现在的新东西,现在只不过日见其明显,笼罩了一切罢了。所以,在这笼罩之下,我们有并不失掉自信力的中国人在。

C.这一番事前的思索,不肯随便轻信的精神,便是怀疑的态度,做一切学问的基本条件。

D.当我们把自己的精神小屋建筑得美观结实、储物丰富之后,不妨扩大疆域,增修新舍,矗立我们的精神,开拓我们的精神。

11.下列各句标点符号使用不规范的一项是( )

A.不管是学生,还是上班族,零碎的时间,每天都在我们的生命里迅速流失。除了在手机上打游戏,刷微信、微博,我们似乎没有更好的方法来和这些时间相处。

B.真话要出自真心,合乎客观实际,对于前者,似乎并无异议;对于后者,却是众说不一。大概是因为“客观实际”这个概念,不但包括客观事实,而且包括客观规律。

C.故事本身已经足够美好了:给他人造成损失后留言留钱,是诚信;被诚信感动而不索赔,是仁义;不仅不索赔,还给万元资助,是良善。

D.读书讲究一个“博”字,而评书讲究一个“透”字。不求面面俱到,但求一点之透,便有一孔之得、一己之见,足以为己、为人镜鉴,也不枉了这个“评”字。

12.依次填入下列横线处的句子,语序恰当、语意连贯的一项是( )

“浅阅读”对于我们增长学问、开阔眼界无疑起到促进作用。 , , , 。 ,它使知识向精、深、专方向挺进。“深阅读”对传统文化的传承和国民素质的提升更加重要。

①而“深阅读”就是深度阅读,它讲究反复咀嚼、品味、思考

②但是,浅阅读本身存在无法克服的缺点和不足

③那么对于国家和民族将士灾难性的

④如果仅限于浅阅读,过分热衷于“浅阅读”

⑤表现为走马观花,浅尝辄止,泛泛而读

A.①②④⑤③ B.②①④③⑤ C.⑤④③①② D.②⑤④③①

13.请你仿照画线句的句式补写两个句式相同、语意连贯的句子,形成一个排比句。

善思则能“从无字句处读书”。读沙漠,读出了它坦荡豪放的胸怀; , ; ; 。

四、阅读拓展

14.阅读下文,完成各题。

谈独立思考

茅 盾

①有人问:如何能独立思考?我想:这个答案可以很多,其中之一也许是洋洋万言,引经据典,而效果等于不着一字。

②但是,也还有另一方式的答案:不读书者不一定就不能独立思考;然而,读死书、死读书、只读一面的书而不读反面的和其他多方面的书,却往往会养成思考时的“扶杖而行”,以致最后弄到独立思考能力的萎缩。

③眼睛只看上边、不看下边的人,耳朵只喜欢听好话、不喜欢听批评的人,常常只想到自己、不想到别人的人,他们面前可能的危险是:让“独自”思考顶替了独立思考。

④教条主义是独立思考的敌人,它的另一敌人便是个人崇拜。如果广博的知识是孕育独立思考的,那么,哺养独立思考的便应是民主的精神。

⑤井底之蛙恐怕很难有独立思考的能力。应声虫大概从没有感到有独立思考之必要。而日驰数百里的驿马虽然见多识广,也未必善于独立思考。

⑥人类的头脑,本来是具有独立思考的能力的。如果没有,人类就不能从“蠢如鹿豕”进化到文明。但是人类的这个天赋,是在生活斗争中不断碰到矛盾而又不断解决矛盾的过程中逐渐发达起来的。前人的经验和独立思考的成果,应当是后人所借以进行独立思考的资本,而不是窒息独立思考的偶像。

⑦儿童的知识初开,常常模仿大人。这时的模仿,就是吸收前一代的经验和知识,为后来的独立思考准备条件。做大人的,看见幼儿模仿自己,便赞一声“聪明”,可是到后来看见渐臻成熟的少年不再满足于模仿自己,却又骂他“不肖”;这真是可笑的矛盾。

⑧从前有些“诗礼之家”,有一套教养子女的规矩:自孩提以至成长,必使“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言……”这是把儿童放在抽出了空气的玻璃罩内的办法。这样培养出来的,如果不是书呆子,是犬儒,便是精神上失去平衡的畸形人,是经不起风霜的软体人。当然也不会是具有独立思考能力的人。

⑨“诗礼之家”现在没有了,我盼望这样的教养方法也和它一同地永远消逝。

(1)全文采用的最主要的论证方法是 。

(2)第⑤段中的“井底之蛙”“应声虫”“日驰数百里的驿马”分别指哪种人?

(3)第⑦段作者说“这真是可笑的矛盾”,请用简洁的语言谈谈你对“矛盾”的理解。

(4)请用一句话写出第⑨段的主要观点。

(5)结合全文,请说说要成为独立思考的人需具备哪些条件。

15.请你参加下面的综合性学习活动。

古人读书做学问特别强调勤奋多学。“悬梁刺股”“书读百遍,其义自见”“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”“熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟”……无一不强调勤奋、多读、多学。

(1)班里要举办一次辩论会,请你为正反两方拟出观点。

(2)你的观点是什么?请阅读下面的链接材料,结合自己的思考谈一谈你的看法。(不超过70个字)

【链接材料】

材料一:“读书破万卷,下笔如有神”是至理名言。但,也有只读书,不用心思考,不在生活中实践运用,结果一事无成的人。例如,南宋的“硕学”陆澄,他年轻时博览群书,可写《宋书》时却一字也写不出,人称“二脚书橱”。

材料二:“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。”这在过去对我们的学习确实具有很大的促进作用,然而在今天,随着快乐教学和成功赏识教育的开展与普及,这话就带有明显的片面性和局限性。“问”是一切做学问的人必经的途径,“学问千千万,起点在一问”;“思”是读书做学问的基础,“学而不思则罔,思而不学则殆”。

材料三:古人很重视读万卷书与行万里路的辩证关系。说过“天下兴亡,匹夫有责”的顾炎武主张“出户”,又主张“读书”。他认为若既不“出户”又不“读书”,则是面墙之士。顾炎武把家乡的书读完后,用四匹马驮着书,十谒明陵,遍游华北、西北,访俗问民,最后写成了有名的《日知录》和《肇域志》。

(3)请给你的观点补充一个论据。

人教部编版九年级上册《第18课 怀疑与学问》2020年同步练习卷

参考答案与试题解析

一、积累运用

1.下列加点的字注音全都正确的一项是( )

A.国难(nàn) 步骤(zhǒu) 顾颉刚(xié)

B.大儒(rǔ) 思索(suǒ) 腐草为萤(yíng)

C.塾师(shú) 譬如(pì) 不打折扣(zhé)

D.虞舜(shùn) 盲从(máng) 辨伪去妄(wǎng)

【分析】本题考查汉字的读音。要做好本题,就要认真阅读选项中每一个加点字的读音,特别是字形相似,而读音不同的字。这样就一定能够选出正确的答案。

【解答】A.有误,“步骤”的“骤”读作“zhòu”。

B.有误,“大儒”的“儒”读作“rú“。

C.正确。

D.有误,“辨伪去妄”的“妄”读作“wàng”。

故选:C。

【点评】做这类题目时要注意多音字,这要根据具体语境进行确定。特别要注意形声字不读声旁的字。

2.下列各组词语中有错别字的一项是( )

A.停滞 营改增 来势汹汹 三皇五帝

B.懒惰 获得感 荒草萋萋 顾名思义

C.锻炼 新常态 鸦雀无声 变幻莫测

D.辩论 地条钢 默守成规 味同嚼腊

【分析】本题考查学生对字形的辨识能力。所选词语均属于生活中常用的而又极易出错的词语,这些有的是同音字,有的是形近字。解答此题,要注意平时正确练写,尤其注意同音字、形似字的区别与书写。

【解答】ABC.正确;

D.有误,“默守成规”中的“默”应为“墨”,“味同嚼腊”中的“腊”应为“蜡”。

故选:D。

【点评】中考常考查多音字、形声字、形似字、同音字、易误读字,而字音多而杂,不是一两节课就能解决的,要树立长期积累的意识。

3.下列句子中加点词语使用不正确的一项是( )

A.重要的书必须反复阅读,每读一次都会觉得开卷有益。

B.这是安人心之策。如有谣言,也不攻自破。

C.鼓角齐鸣,喊声大震,黄忠首当其冲,驰下山来,有如天崩地裂之势。

D.他忠人之事,急人之难,爱听些受恩者的恭维,虽不见得乐此不疲,却也习以为常。

【分析】本题考查学生成语的正确使用能力。解答此题,平时要有大量的成语积累,还要结合句意表述,从词性、词义轻重、感彩、习惯用法等多方面考虑,确定正确选项。成语运用的常见错误有以下几种:望文生义、褒贬不当、搭配不当、用错对象、语境不符等。

【解答】ABD.使用正确;

C.使用有误,首当其冲:比喻最先受到攻击或遭到灾难。句中指的是冲在前面,使用该成语不合句意。

故选:C。

【点评】解答此类题目,需要我们正确理解词语的意思,辨清词语的感彩,还要结合语境分析其运用是否恰当。

4.下列说法中有误的一项是( )

A.本文标题是一个关系型的题目,表面看二者是并列的,实际上本文重点在谈“怀疑”的重要性。

B.本文强调了怀疑精神在治学过程中的重要作用,并提倡学者应有怀疑精神,不要随便盲从或迷信。

C.开头引用程颐和张载这两位古代大学问家的经验之谈,意在引出下文的中心论点,很有说服力。

D.本文围绕着中心论点,分设了两个分论点,分层次进行论述,条理清楚,中心明确。

【分析】本题考查文学常识。文学常识广义指涵盖文化的各种问题,包括作家、年代、作品知识,文学作品中的地理、历史知识,各种典故、故事,也包括众所周知的文学习惯等知识。

【解答】ABD.正确;

C.有误,开头引用程颐和张载这两位古代大学问家的经验之谈作为论点,也起到了论据的作用。

故选:C。

【点评】解答这道题,要有比较扎实的语文基本功。这要求我们要养成多读书、多积累的好习惯,这样才能厚积薄发,提高解题的准确率。

5.(1)学问,学问,有学就问。在学习了《怀疑与学问》一课后,刘玲有一个问题始终搞不懂,想向正在聚精会神读书的同桌李璇请教,刘玲应该说:“ 李璇同学,打扰一下好吗?有一个问题我没弄明白,想向你请教一下,可以吗? ”

(2)李璇为刘玲讲解后,刘玲觉得理解还不够透彻,下午放学后,她打算通过其他途径进一步解决,请你向她提供至少三种获取相关资料的方法。

【分析】(1)本题考查语言表达,为开放类试题,不要求统一答案。作答时,先是称呼和问候语,然后说明意图,用语要简洁,表意要明确,同时语气还要力求委婉,便于对方接受或同意。

(2)本题考查查找资料。查找某种资料时,可以从网上查阅,也可以是在图书馆中查找相关内容。同时,因为这是从一篇课文中得出的问题,所以也可以向语文老师提问。

【解答】答案:

(1)李璇同学,打扰一下好吗?有一个问题我没弄明白,想向你请教一下,可以吗?

(2)①输入关键字进行网络搜索。

②到学校图书馆查阅相关教辅资料。

③向语文老师请教。

【点评】语言的运用是我们日常交往中必不可少的一环,能够简明、连贯、得体地表达我们的见解,不仅是中招考试的要求,更是我们交往能力的一种体现。所以,我们应该认真对待这方面的训练。

二、课内阅读

6.阅读文段回答问题。

①学问的基础是事实和证据。事实和证据的来源有两种:一种是自己亲眼看见的,一种是听别人传说的。譬如在国难危急的时候,各地一定有许多口头的消息,说得如何凶险,那便是别人的传说,不一定可靠;要知道实际的情形,只有靠自己亲身视察。做学问也是这样,最要紧最可靠的材料是自己亲见的事实根据;但这种证据有时候不能亲自看到,便只能靠别人的传说了。

②我们对于传说的话,不论信不信,都应当经过一番思考,不应当随随便便就信了。我们信它,因为它“是”;不信它,因为它“非”。这一番事前的思索,不随便轻信的态度,便是怀疑的精神,也是做一切学问的基本条件。我们听说中国古代有三皇、五帝,便要问问:这是谁说的话?最先见于何书?所见的书是何时何人著的?著者何以知道?我们又听说“腐草为萤”,也要问问:死了的植物如何会变成飞动的甲虫?有什么科学根据?我们若能这样追问,一切虚妄的学说便不攻自破了。

③我们对于不论哪一本书,哪一种学问,都要经过自己的怀疑:因怀疑而思索,因思索而辨别是非;经过“______”“______”“______”三步以后,那本书才是自己的书,那种学问才是自己的学问。否则便是盲从,便是迷信。孟子所谓“尽信书则不如无书”,也就是教我们有一点怀疑的精神,不要随便盲从或迷信。

(1)依次填入横线处的词语最恰当的一项是 D

A.思索 怀疑 辨别

B.辨别 思索 怀疑

C.怀疑 辨别 思索

D.怀疑 思索 辨别

(2)以上三段文字论证的论点是 做学问要有怀疑精神 。

(3)文中“也是做一切学问的基本条件”一句中加点的“基本”二字能不能删去?理由是什么?

(4)综合选文第②、③段,说说“怀疑的精神”具体指什么。

(5)选文第①段画线句运用了哪种论证方法?有什么作用?

【分析】本文第①段提出事实和证据的来源有两种;第②段提出“我们对于传说的话,不论信不信,都应当经过一番思考,不应当随随便便就信了”;第③段进一步提出“我们对于不论哪一本书,哪一种学问,都要经过自己的怀疑”,不要随便盲从或迷信。

【解答】(1)本题考查词语运用能力。此题要结合上下文来考虑。由上文“因怀疑而思索,因思索而辨别是非”可知,思考的过程依次是:怀疑、思索、辨别。D项符合此顺序。

故选:D。

(2)本题考查对文章论点的掌握。第①段先提出“但这种证据有时候不能亲自看到,便只能靠别人的传说了”的情况,第②段提出“我们对于传说的话,不论信不信,都应当经过一番思考,不应当随随便便就信了”的观点,第③段进一步论述“我们对于不论哪一本书,哪一种学问,都要经过自己的怀疑”。由此可见,可根据第②③段论述的主要内容概括论点为:做学问要有怀疑精神。

(3)本题考查议论文语言的特点。结合语境,“基本”说明还有其他条件,删去后便成了惟一条件了,就过于绝对化。答题最后一定要强调一下,议论文的论证语言要求严密、无懈可击。做这类题时,应注意到这一特点。

(4)本题考查对文章内容及重点语句含义的理解分析能力。解答时,在理解原文的基础上,由第②段“我们对于传说的话,应当经过一番思考,不应当随随便便就信了。我们信它,因为它‘是’;不信它,因为它‘非’.这一番事前的思索,不随便轻信的态度,便是怀疑的精神”、第③段“也就是教我们有一点怀疑的精神,不要随便盲从或迷信”等内容可得出“怀疑的精神”指的是不轻信、盲从或迷信。

(5)本题考查论证方法及其作用。由“譬如”可见,画线句运用的是举例论证,举例论证有具体、有说服力的论证效果。其证明的是本段“一种是听别人传说的”的内容。回答时,要说出运用的论证方法、效果词、证明的内容。

答案:

(1)D

(2)做学问要有怀疑精神

(3)不能。“基本”说明还有其他条件,删去后便成了唯一条件了。

(4)“怀疑的精神”具体指不轻信、盲从或迷信。

(5)举例论证,举了国难危急时易生传言的例子,具体有力地证明了别人的传说是事实和证据的来源之一且不一定可靠的观点,使论证更具有说服力。

【点评】常用的论证方法有举例论证、道理论证、比喻论证、对比论证。

1、举例论证:所举的能证明论点的具体事例、概括事实、各种现象、统计数据,及作者对此所做的分析,合为举例论证。(摆事实、事例论证)

作用:论证十分具体,使作者的观点表达得更鲜明,说服力更强。

2、道理论证:作者引用的能证明论点的名人名言、为人们承认的理论,作者针对论点所做的分析等。

作用:使作者的观点表达得更鲜明,说服力更强,让人信服。

3、比喻论证:能直接证明观点的比喻句。

作用:使论证生动形象,更容易让读者接受和理解。

4、对比论证:用正、反两方面的事实或道理论证论点。对比的可以是两个不同的事物,也可以是一个事物的两个不同方面。对比的双方要属于同一范畴,在某些方面表现出相反或相对的性质。

作用:使正确错误分明,是非曲直明确,突出了作者的什么观点,让读者有了深刻的印象。

三、基础提升

7.选出下列加点字注音完全正确的一项( )

A.诘责(jié) 矜持(jīn) 怠慢(dài) 仙露琼浆(qóng)

B.畸形(qí) 琐屑(xiè) 卑劣(lie) 诲人不倦(huì)

C.悄然(qiǎo) 停滞(zhì) 星宿(xiù) 飞扬跋扈(hù)

D.诙谐(xié) 游弋(yì) 愧怍(zhò) 深恶痛疾(wù)

【分析】本道题考查学生对重点字的读音掌握程度,解答本题首先要拿准注音字的读音,特别是多音字。拼读时要结合语境和注音字所在词的词义。需要学生在平时多读课文,养成熟练地语感,注意读音,多积累词语,多读课下注释,多查字典等工具书。

【解答】A.有误,“仙露琼浆”中的“琼”应读作“qióng”;

B.有误,“畸形”中的“畸”应读为“jī”;“卑劣”中的“劣”应读作“liè”;

C.正确;

D.有误,“愧怍”中的“怍”应读为“zuò”。

故选:C。

【点评】中考常考查多音字,形声字,形似字,同音字,易误读字,而字音多而杂,不是一两节课就能解决的,要树立长期积累的意识。

8.下列词语书写无误的一项是( )

A.渺茫 鲁钝 璀璨 腐草为萤

B.框骗 繁殖 盲从 自爆自弃

C.视察 虚妄 著作 根深缔固

D.关键 灌溉 疲惫 走头无路

【分析】本题考查学生对字形的辨识能力。所选词语均属于生活中常用的而又极易出错的词语,这些有的是同音字,有的是形近字。解答此题,要注意平时正确练写,尤其注意同音字、形似字的区别与书写。

【解答】A.正确;

B.有误,“框骗”中的“框”应为“诓”,“自爆自弃”中的“爆”应为“暴”;

C.有误,“根深缔固”中的“缔”应为“蒂”;

D.有误,“走头无路”中的“头”应为“投”。

故选:A。

【点评】中考常考查多音字、形声字、形似字、同音字、易误读字,而字音多而杂,不是一两节课就能解决的,要树立长期积累的意识。

9.下列句子中加线的词语使用有误的一项是( )

A.人云亦云的效颦行为,跟人信亦信的盲从,都不足以锻炼以上的能力。

B.正确认识自己是从虚妄的枷锁中解脱所必需的条件。

C.因为消息来得太突然,大家面面相觑,不知所措。

D.现在的汉字,大部分都是用这种墨守成规的方法造出来的。

【分析】本题考查的是根据句意正确运用词语的能力。易错点是句意理解不到位,词语理解不正确。

【解答】ACD.正确;

B.使用有误,墨守成规,意思是守着老规矩老规矩不肯改变。显然与创造汉字需要多种方法不匹配,可改为“别出心裁”。

故选:D。

【点评】正确使用词语的基础是能够根据语境辨析词语的意义。汉语词语有许多是多义的,但是到了具体语境中,每个词就只能有一个确定的意义。

10.下列句子没有语病的一项是( )

A.良好的教养不仅来自家庭和学校,而且可以得之于自身。

B.“自欺”也并非现在的新东西,现在只不过日见其明显,笼罩了一切罢了。所以,在这笼罩之下,我们有并不失掉自信力的中国人在。

C.这一番事前的思索,不肯随便轻信的精神,便是怀疑的态度,做一切学问的基本条件。

D.当我们把自己的精神小屋建筑得美观结实、储物丰富之后,不妨扩大疆域,增修新舍,矗立我们的精神,开拓我们的精神。

【分析】本题考查病句辨析及修改,学生要学会从不同的角度分析病句原因。可以从内容角度分析词义的不同理解病因,可从语法角度分析病因。更要掌握病句的常见类型及辨识病句的方法,还需要提高修改病句的语感能力。

【解答】A.正确;

B.有误,关联词使用不当,将“所以”改为“然而”;

C.有误,搭配不当,将“精神”与“态度”互换;

D.有误,缺少宾语中心语,可将“矗立我们的精神,开拓我们的精神”改为“矗立我们的精神大厦,开拓我们的精神旷野”;

故选:A。

【点评】判断病句,必须对汉语的语言规范有所了解,首先要仔细阅读句子,第一步凭借语感感知句子有无毛病,再用所学知识(病句类型)作分析。可用压缩句子抓主要成分由整体到局部地判断。

11.下列各句标点符号使用不规范的一项是( )

A.不管是学生,还是上班族,零碎的时间,每天都在我们的生命里迅速流失。除了在手机上打游戏,刷微信、微博,我们似乎没有更好的方法来和这些时间相处。

B.真话要出自真心,合乎客观实际,对于前者,似乎并无异议;对于后者,却是众说不一。大概是因为“客观实际”这个概念,不但包括客观事实,而且包括客观规律。

C.故事本身已经足够美好了:给他人造成损失后留言留钱,是诚信;被诚信感动而不索赔,是仁义;不仅不索赔,还给万元资助,是良善。

D.读书讲究一个“博”字,而评书讲究一个“透”字。不求面面俱到,但求一点之透,便有一孔之得、一己之见,足以为己、为人镜鉴,也不枉了这个“评”字。

【分析】此题考查标点符号的运用能力。解答此题,在平时的学习中,我们要用心体会标点符号的用法,书写过程中也要做到尽可能正确的使用标点符号。另外对于一些标点符号的特殊用法要加以积累。

【解答】ACD标点使用正确;

B.“合乎客观实际,”句末逗号应该用句号。因为“真话要出自真心,合乎客观实际”是一个完整的句子。

故选:B。

【点评】解答此题,注意熟记分号、冒号、引号、括号、叹号、问号的用法,重点注意句子中分层时逗号、顿号、分号的综合运用,以及引号和冒号的综合应用。还要根据语句关系判断标点运用是否正确。

12.依次填入下列横线处的句子,语序恰当、语意连贯的一项是( )

“浅阅读”对于我们增长学问、开阔眼界无疑起到促进作用。 , , , 。 ,它使知识向精、深、专方向挺进。“深阅读”对传统文化的传承和国民素质的提升更加重要。

①而“深阅读”就是深度阅读,它讲究反复咀嚼、品味、思考

②但是,浅阅读本身存在无法克服的缺点和不足

③那么对于国家和民族将士灾难性的

④如果仅限于浅阅读,过分热衷于“浅阅读”

⑤表现为走马观花,浅尝辄止,泛泛而读

A.①②④⑤③ B.②①④③⑤ C.⑤④③①② D.②⑤④③①

【分析】本题考查学生的句子排序能力,本段文字是一段叙事性文字,可用逻辑顺序法、倒推法来解答此题。

【解答】根据原文中第一句,再抓住第二句中的关键词“但是”,可确定第二句是紧承原文的,是首句;

第二句是说“浅阅读”的缺点和不足的,抓住第五句关键词“表现为”,在看内容正是进一步解说“浅阅读”的确定和不足的,所以紧承第二句;

第四句是针对“浅阅读”的缺点作出的假设,抓住关键词“如果”,可确定紧承第五句;

抓住关键词“那么”,可确定第三句是紧承第四句的;

第一句句意发生转折,进而讲“深阅读”,用倒推法可确定为尾句。

故选:D。

【点评】综合考虑原文内容,抓住关键词“但是”“表现为”“如果”“那么”。

13.请你仿照画线句的句式补写两个句式相同、语意连贯的句子,形成一个排比句。

善思则能“从无字句处读书”。读沙漠,读出了它坦荡豪放的胸怀; 读春雨 , 读出了它润物无声的柔情 ; 读大海,读出了它气势磅礴的豪情 ; 读石灰,读出了它粉身碎骨不变色的清白 。

【分析】本题考查句子的仿写。解答此题根据语言表达的需要,参照题干所提供的句式和运用的比喻修辞,另选一个或多个句式相同、内容与上下文衔接的句子,运用比喻修辞。

【解答】答案:

示例:读春雨,读出了它润物无声的柔情; 读大海,读出了它气势磅礴的豪情; 读石灰,读出了它粉身碎骨不变色的清白。

【点评】仿写句子:

是指在一定的语言环境中,根据语言表达的需要,参照题干所提供的句式,另选一个或多个句式相同、内容与上下文衔接的句子。

四、阅读拓展

14.阅读下文,完成各题。

谈独立思考

茅 盾

①有人问:如何能独立思考?我想:这个答案可以很多,其中之一也许是洋洋万言,引经据典,而效果等于不着一字。

②但是,也还有另一方式的答案:不读书者不一定就不能独立思考;然而,读死书、死读书、只读一面的书而不读反面的和其他多方面的书,却往往会养成思考时的“扶杖而行”,以致最后弄到独立思考能力的萎缩。

③眼睛只看上边、不看下边的人,耳朵只喜欢听好话、不喜欢听批评的人,常常只想到自己、不想到别人的人,他们面前可能的危险是:让“独自”思考顶替了独立思考。

④教条主义是独立思考的敌人,它的另一敌人便是个人崇拜。如果广博的知识是孕育独立思考的,那么,哺养独立思考的便应是民主的精神。

⑤井底之蛙恐怕很难有独立思考的能力。应声虫大概从没有感到有独立思考之必要。而日驰数百里的驿马虽然见多识广,也未必善于独立思考。

⑥人类的头脑,本来是具有独立思考的能力的。如果没有,人类就不能从“蠢如鹿豕”进化到文明。但是人类的这个天赋,是在生活斗争中不断碰到矛盾而又不断解决矛盾的过程中逐渐发达起来的。前人的经验和独立思考的成果,应当是后人所借以进行独立思考的资本,而不是窒息独立思考的偶像。

⑦儿童的知识初开,常常模仿大人。这时的模仿,就是吸收前一代的经验和知识,为后来的独立思考准备条件。做大人的,看见幼儿模仿自己,便赞一声“聪明”,可是到后来看见渐臻成熟的少年不再满足于模仿自己,却又骂他“不肖”;这真是可笑的矛盾。

⑧从前有些“诗礼之家”,有一套教养子女的规矩:自孩提以至成长,必使“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言……”这是把儿童放在抽出了空气的玻璃罩内的办法。这样培养出来的,如果不是书呆子,是犬儒,便是精神上失去平衡的畸形人,是经不起风霜的软体人。当然也不会是具有独立思考能力的人。

⑨“诗礼之家”现在没有了,我盼望这样的教养方法也和它一同地永远消逝。

(1)全文采用的最主要的论证方法是 对比论证 。

(2)第⑤段中的“井底之蛙”“应声虫”“日驰数百里的驿马”分别指哪种人?

(3)第⑦段作者说“这真是可笑的矛盾”,请用简洁的语言谈谈你对“矛盾”的理解。

(4)请用一句话写出第⑨段的主要观点。

(5)结合全文,请说说要成为独立思考的人需具备哪些条件。

【分析】文章开篇设置悬念,吸引读者的阅读兴趣,然后全文采用正反对比论证,来论证独立思考的重要作用,对于我们的读书和思考很有指导作用。

【解答】(1)此题考查了对论证方法的识别。

常见的论证方法为:论证方法有:举例论证、道理论证、对比论证、比喻论证、引用论证。

此文从独立思考的正反两个方面来论证,很明显是对比论证。

(2)此题考查了特殊词语的含义。

通过对文章前后语意的对比和对人们常见词语的是用来分析:“井底之蛙”比喻孤陋寡闻的人,“应声虫”比喻人云亦云的人,“日驰数百里的驿马”比喻只知埋头苦干的人。

(3)此题考查了对重点词语的理解。

谈理解时,一般有两个思路,一个是对词语含义的理解,一个是对词语内涵的分析(你对这个词语的分析),此题回答时,可参照第一种思路。

此处的语段有可总结出两种矛盾:赞扬模仿自己的幼儿与批评渐臻成熟少年的矛盾。少年能够独立思考时,大人应该表扬与骂他们不肖之间的矛盾。

(4)此题考查了语段段意的总结。

该段主要是对“诗礼之家”的培养方法的批判和否定,可总结为:“诗礼之家”的培养方法培养不出具有独立思考能力的人。

(5)此题考查了对文章主要内容的把握。

从“如果广博的知识是孕育独立思考的,那么,哺养独立思考的便应是民主的精神”这一句中,我们能够得出两种条件:广博的知识、民主的精神。

后面对“诗礼之家”的培养方法的批判可以得出还需要良好的外部环境。

答案:

(1)对比论证

(2)“井底之蛙”比喻孤陋寡闻的人,“应声虫”比喻人云亦云的人,“日驰数百里的驿马”比喻只知埋头苦干的人。

(3)①赞扬模仿自己的幼儿与批评渐臻成熟少年的矛盾。②少年能够独立思考时,大人应该表扬与骂他们不肖之间的矛盾。

(4)“诗礼之家”的培养方法培养不出具有独立思考能力的人。

(5)拥有广博的知识、民主的精神、良好的外部环境。

【点评】常用论证方法及作用:

1.举例论证:也叫做例证法,就是用典型事例来证明论点的方法。作用:可以增强文章说服力

2.道理论证::用马列主义经典著作中的精辟见解、古今中外名人的名言警句以及人们公认的定理公式等来证明论点。此外还包括一些对结果的推导过程。它是经验的总结,具有权威性,科学性,使论证有力,具有说服力。

3.比喻论证:就是用比喻来说明道理的方法,它可以使深奥抽象的道理讲得通俗形象,容易被人接受。

4.对比论证:就是将两种性质截然相反或有差异的事物或道理进行比较,以此作为论据来证明论点。运用这种方式正确错误分明,是非曲直明确,给人印象深刻。

15.请你参加下面的综合性学习活动。

古人读书做学问特别强调勤奋多学。“悬梁刺股”“书读百遍,其义自见”“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”“熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟”……无一不强调勤奋、多读、多学。

(1)班里要举办一次辩论会,请你为正反两方拟出观点。

(2)你的观点是什么?请阅读下面的链接材料,结合自己的思考谈一谈你的看法。(不超过70个字)

【链接材料】

材料一:“读书破万卷,下笔如有神”是至理名言。但,也有只读书,不用心思考,不在生活中实践运用,结果一事无成的人。例如,南宋的“硕学”陆澄,他年轻时博览群书,可写《宋书》时却一字也写不出,人称“二脚书橱”。

材料二:“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。”这在过去对我们的学习确实具有很大的促进作用,然而在今天,随着快乐教学和成功赏识教育的开展与普及,这话就带有明显的片面性和局限性。“问”是一切做学问的人必经的途径,“学问千千万,起点在一问”;“思”是读书做学问的基础,“学而不思则罔,思而不学则殆”。

材料三:古人很重视读万卷书与行万里路的辩证关系。说过“天下兴亡,匹夫有责”的顾炎武主张“出户”,又主张“读书”。他认为若既不“出户”又不“读书”,则是面墙之士。顾炎武把家乡的书读完后,用四匹马驮着书,十谒明陵,遍游华北、西北,访俗问民,最后写成了有名的《日知录》和《肇域志》。

(3)请给你的观点补充一个论据。

【分析】(1)本题考查辩论会观点的拟写。拟写自己的观点,要充分了解和把握辩论会的主题“古人读书做学问特别强调勤奋多学”,围绕观点拟写出正方观点,然后再反方向写出反方观点即可。

(2)本题考查对问题的看法和理解。解答此题要充分阅读三则材料,结合三则材料的内容发表自己的观点和看法,要理解理论和实践结合的重要性。

(3)本题考查论据的积累。补充论据要围绕论点进行。关于理论和实践结合的论据有很多,如:实践是检验真理的唯一标准。把书上读到的、学来的放到实践中去检验,经过辨别和筛选,才会得到有利于工作、学习乃至社会发展的可靠的经验。王明的教条主义差点葬送了中国革命。马列主义不和中国的实际情况相结合,中国革命就没有出路等。

【解答】答案:

(1)正方:知识源于书本,学问在于勤奋。反方:知识源于实践,学问在于探索。

(2)示例:真正的学习,要把读书做学问同思考和实践结合起来。只读书,不思考,物我便不能合而为一;只读书,不实践,便是书的奴隶,容易被错误思想所左右。

(3)示例:论据一:实践是检验真理的唯一标准。把书上读到的、学来的放到实践中去检验,经过辨别和筛选,才会得到有利于工作、学习乃至社会发展的可靠的经验。

论据二:王明的教条主义差点葬送了中国革命。马列主义不和中国的实际情况相结合,中国革命就没有出路。

论据三:“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”古人也深知读书与实践的辩证关系。

【点评】解答这类题,要在对材料的内容充分理解和把握的基础上进行。要扣住主题,围绕重点语句加以理解和把握。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)