人教版高一语文必修4第二单元《雨霖铃》区级公开课 课件(共48张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高一语文必修4第二单元《雨霖铃》区级公开课 课件(共48张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 7.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

雨 霖 铃

柳永

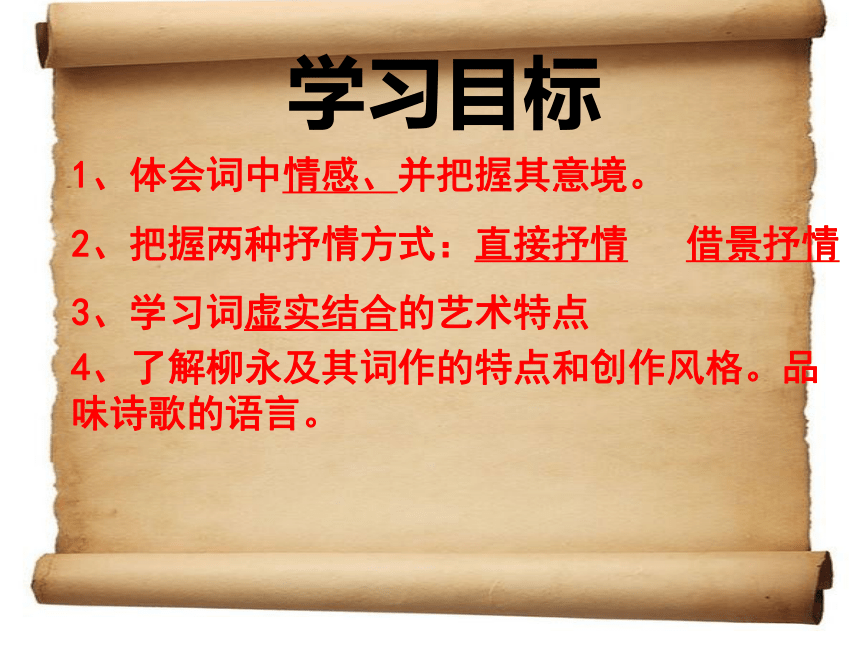

学习目标

1、体会词中情感、并把握其意境。

2、把握两种抒情方式:直接抒情 借景抒情

3、学习词虚实结合的艺术特点

4、了解柳永及其词作的特点和创作风格。品味诗歌的语言。

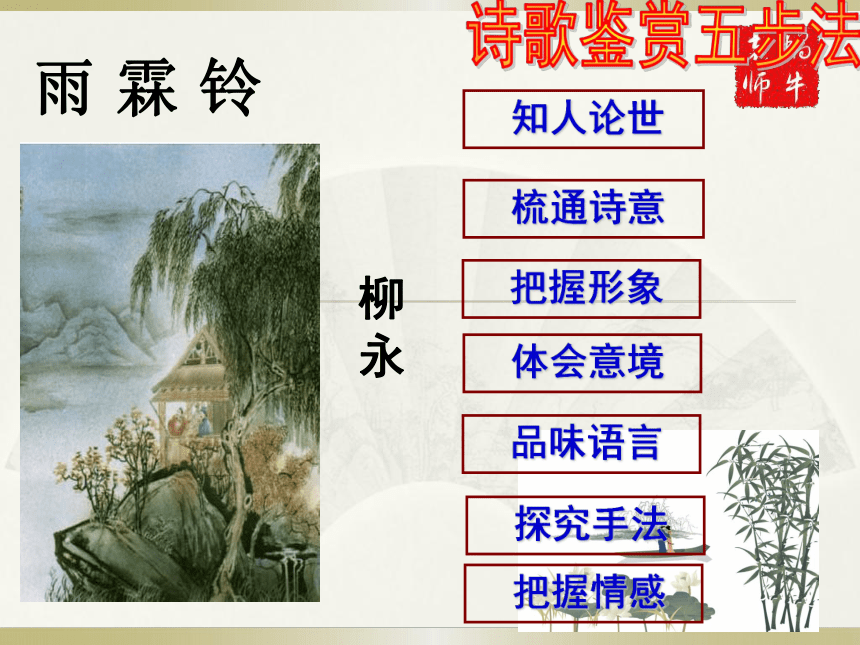

知人论世

梳通诗意

体会意境

品味语言

探究手法

把握形象

把握情感

雨 霖 铃

柳

永

婉约派

婉约即婉转含蓄,题材上狭窄,多侧重儿女情长,结构上深细缜密,音律上婉转和谐,语言缠绵细腻, 有一种柔婉之美。代表性词人:李煜 柳永 晏殊 欧阳修 秦观 周邦彦 李清照

柳永? (约980--约1053年),

福建崇安人,原名三变,排

行第七,世称柳七。少年时

到汴京应试,狂放不羁,由

于擅长词曲,熟悉了许多歌

妓,经常流连于秦楼楚馆,

为她们填词作曲,表现了一

种浪子作风。还说“忍把浮名,换了浅斟低唱”。当时有人向仁宗举荐他,但仁宗闻其名说:“此人任从风前月下浅斟低唱,岂可令仕宦!”“何

作者简介

知人论世

用浮名,且填词去!”遂落第。柳永在受了这种打击后,别无出路,只好以玩笑的态度,自称“奉旨填词柳三变”,之后在汴京、苏州、杭州一带过着流浪的生活。最后,他在饱受世态炎凉,“怪胆狂情”逐渐消退时,才改名柳永,至景佑元年(1034年)54岁时方才考取进士,官屯田员外郎,世称柳屯田、柳郎中。晚年客死襄阳,家无余财,群妓合金葬之南外?。

???

柳永才情卓著,但一生仕途坎坷,在北宋著名词人中,他的官位最低,但在词史上却占有重要地位。他是北宋第一个专力写词的作者,也是第一个大量写作慢词的词人。

北宋词至柳永而一变,柳永发展了长调的体制,善于用民间俚俗的语言和铺叙的手法,组织较为复杂的内容,用来反映中下层市民的生活面貌,具有浓厚的市民气息,受到广大百姓的喜爱。柳永以当时的新声慢曲,取代了唐五代的旧有小令。两宋慢词的时代,实自柳永开启的。

他的词在当时便为人传唱,

据说“凡有井水处,即能歌 柳

词”。

柳永在与歌妓一起生活中得到

了感情上的慰藉,同时他深深了解

歌伎们的生活,同 情她们的不幸遭

遇。所以他的作品,很多是反映同

她们在一起的悲欢离合,感情真挚。

《雨霖铃》便是其中的一首,这首词写的是天圣二年(1024年),柳永第四次落第,愤而离开京师,与情人离别,缠绵悱恻、哀婉动人的别离情景。

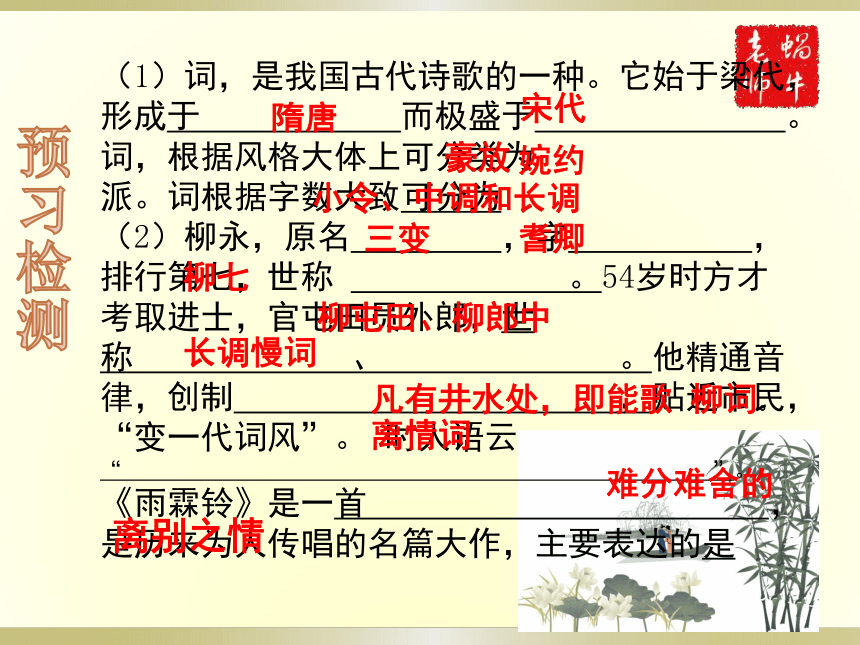

(1)词,是我国古代诗歌的一种。它始于梁代,形成于 而极盛于 。词,根据风格大体上可分类为 派。词根据字数大致可分为

(2)柳永,原名 ,字 ,排行第七,世称 。54岁时方才考取进士,官屯田员外郎,世称 、 。他精通音律,创制 ,贴近市民,“变一代词风”。 时人语云“ ”。《雨霖铃》是一首 ,是历来为人传唱的名篇大作,主要表达的是

隋唐

宋代

豪放

婉约

小令、中调和长调

三变

耆卿

柳七

柳屯田、柳郎中

长调慢词

凡有井水处,即能歌 柳词。

离情词

难分难舍的

离别之情

雨霖铃

柳永

解题

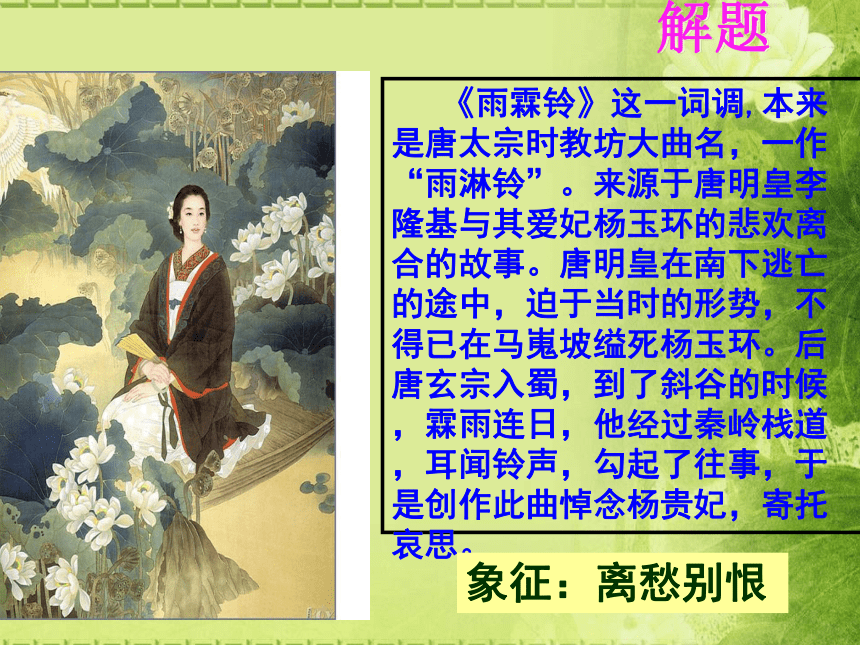

《雨霖铃》这一词调,本来是唐太宗时教坊大曲名,一作“雨淋铃”。来源于唐明皇李隆基与其爱妃杨玉环的悲欢离合的故事。唐明皇在南下逃亡的途中,迫于当时的形势,不得已在马嵬坡缢死杨玉环。后唐玄宗入蜀,到了斜谷的时候,霖雨连日,他经过秦岭栈道,耳闻铃声,勾起了往事,于是创作此曲悼念杨贵妃,寄托哀思。

象征:离愁别恨

雨 霖 铃

柳 永

?????????????????

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。都门帐饮无绪,留恋处,兰舟催发。执手相看泪眼,竟无语凝噎。念去去,千里烟波,暮霭沈沈楚天阔。

多情自古伤离别。更那堪冷落清秋节!今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月。此去经年,应是良辰好景虚设。便纵有千种风情,更与何人说!

梳通诗意

①对长亭晚:正是傍晚时分,面对长亭,

②骤雨:阵雨。

③都门帐饮:在京都郊外搭起帐幕设宴饯行。无绪;没有情绪,无精打采。

④……处:……的时候。

⑤兰舟:船的美称。

⑥凝噎:悲痛气塞,说不出话来。

⑦去去:往前走了一程又一程

⑧暮霭:傍晚的云气。

⑨沉沉: 深厚的样子。

⑩楚天:南天。古时长江下游地区属楚国,故称。

注释

下一页

寒蝉(叫)凄切,对长亭晚① ,骤雨②初歇。都门帐饮③无绪,留恋处④ ,兰舟⑤催发。执手相看泪眼,竟无语凝噎⑥ 。念去去⑦ ,千里烟波,暮霭⑧沉沉⑨楚天阔⑩ 。

多情自古伤离别,更那堪,冷落清秋节!今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月。此去经年,应是良辰好景虚设。便纵有千种风情,更与何人说?

伤:为……伤心

那堪:怎么忍受

清秋节:萧瑟冷落的秋季。

宵:晚上

经年:经过一年或多年,此指年复一年。

风情:情意。

返回

译 文

秋后的蝉叫得是那样地凄凉而急促,面对着长亭,正是傍晚时分,一阵急雨刚停住。在京都城外设帐饯别,却没有畅饮的心绪,正在依依不舍的时候,船上的人已催着出发。握着手互相瞧着,满眼泪花,直到最后也无言相对,千言万语都噎在喉间说不出来。想到这回去南方,这一程又一程,千里迢迢,一片烟波,那夜雾沉沉的楚地天空竟是一望无边。

下一页

自古以来多情的人最伤心的是离别,更何况又逢这萧瑟冷落的秋季,这离愁哪能经受得了!谁知我今夜酒醒时身在何处?怕是只有杨柳岸边,面对凄厉的晨风和黎明的残月了。这一去长年相别,(相爱的人不在一起,)我料想即使遇到好天气、好风景,也如同虚设。即使有满腹的情意,又再同谁去诉说呢?!

返回

思考:

1、这是一首什么类型的词?你是如何知道的?

2、作者想要表达什么样的情感?

3、说说作者是通过那些意象来传情的?选取这些意象有何作用?

体会意境

把握形象

*

诗的分类

2、掌握诗歌类别及其特点

题材分类

山水田园诗

送别怀人诗

边塞军旅诗

怀古咏史诗

咏物言志诗

羁旅思乡诗

闺怨宫怨诗

借景(事)抒情诗

政治诗

题 材

本诗的题材为“送别”,“送别”是古代文人在诗歌中经常表现的一种题材。实至今天,送别诗仍是高中常考常新的诗歌鉴赏题材。

返回

送别怀人、抒发离愁别绪是古典诗词中最常见的题材和主题。

首先,要掌握送别怀人诗的结构、写法。一般是即景抒情,开头叙事或写景,然后是抒情表意。就律诗(绝句)而言,首联叙题写意;颔联写人、事,或叙别,或议论;颈联写景,或带思慕之情,或说事;(颔、颈联或颠倒并说亦可)尾联说何时再会,或嘱托,或期望。

五、送别怀人诗

其次,把握诗的常见意象,如杨柳、长亭、短亭、劳劳亭、酒、月、阳关、舟、灞桥等。

再次,掌握诗的情感内容。送别怀人诗表达的情感丰富复杂,一般的情感有:

①依依惜别的不舍与伤感,

②离别后的思念与牵挂,

③对友人的安慰与勉励,

④借送别友人表明自己的心态,

⑤抒发对人生的感慨。

要注意,每首诗表达的情感往往不是单一的,而是多种情绪交杂在一起的集合体,虽丰富复杂却不杂乱无章。

这类诗常用的手法有:①借景抒情(融情于景),②想象、虚实相生,③比喻,④衬托、烘托。

离别诗

思想情感

示 例

1.诗人被迫背井离乡,思乡、思亲情结郁积不解,便发而为诗,以此寄托乡思或羁旅行役之情。

李煜《虞美人》

王维《九月九日忆山东兄弟》

2.表达诗人的离情别绪、依依难舍之情。

李白《赠汪伦》

3.坦陈心志的告白。

王昌龄《芙蓉楼送辛渐》

4.情深意长的勉励。

王勃《送杜少府之任蜀州》

5.反映漂泊的羁旅行愁。

孟浩然《宿建德江》

整体感知

问题:1、作者想要表达什么样的情感?

2、最能表现诗歌内容主旨的是哪一句?

把握情感:主旨句

多情自古伤离别,更那堪,冷落清秋节。

(离别之情)

本词的感情基调是怎样的?

缠绵哀怨 伤感悲愁

寒 蝉

秋后的蝉是活不了多久的,一番秋雨之后,蝉儿便剩下几声若断若续的哀鸣了,命折旦夕。因此,寒蝉就成为悲凉的同义词。本诗开篇写:“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初息。”还未直接描写别离,“凄凄惨惨戚戚”之感已充塞读者心中,酿造了一种足以触动离愁别绪的气氛。

长 亭

长亭是陆上的送别之所。古代驿站路上约隔十里设一长亭,五里设一短亭,供游人休息和送别。后来“长亭”成为送别地的代名词。柳永《雨霖铃》:“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。”这长亭也就是离别之所,带有词人深深的离愁别绪。

返回

兰 舟

古人常说“舟马劳顿”“水陆兼程”,可见“船”在古代交通中的重要地位。一叶扁舟,天水茫茫,越发比照出人的渺小;人在旅途,所见多异乡之物,更易触发无限的思绪。 “船”意象更多地融入了诗人的漂泊之感柳永《雨霖铃》“留恋处、 兰舟催发”此去便是漂泊,便是远离,便是浪迹天涯,便是无穷无尽的思念和悲愁了 。

返回

品味语言

探究手法

把握情感

离别环境

离别场面

此去行程

寒蝉

长亭

骤雨

烟波

暮霭

楚天

离别难

上阕:离别时难分难舍的心情

无绪催发 泪眼无语

凄切悲凉

难分难舍

惆怅伤感

融情入景

(实)

(虚)

下阕:想象中的别后情景

思念苦

今 宵

经 年

杨柳

晓风

残月

好景虚设

风情难言

酒醒伤情

醉不成欢

过 渡

伤离别 清秋节

因情造景

情景交融

借助课下注释自主疏通词意,概括出这首词的上下阕分别写了什么内容?

这首词的感情基调是怎样的?

概括出这首词的上下阕分别写了什么内容?

这首词的感情基调是怎样的?

上阕写分别时难舍难分的情景(实写)

下阕写想象中的别后情景(虚写)

全词结构

离别之前 勾勒环境

离别之时 描写情态

明朝之境 想象情景

经年之境 刻画心理

词中有画

此去行征图

1、“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。”

A、描绘了一幅怎样的画面?

――这一句作者交代了送别时的时间、地点、天气情况,用“寒蝉”“长亭”“骤雨”三个独立的画面构成一幅秋雨黄昏送别图。

B、抒发了作者怎样的感情?

――伤感、无可奈何。

名句赏析

2、“念去去,千里烟波,

暮霭沉沉楚天阔。”

这句词用了什么艺术手法,试作分析。

――用了“虚景实写”的艺术手法。这两句是词人的内心独白。“念”字告诉读者下面为想像的景物,是虚写。由实转虚的巧妙过渡。

名句赏析

哀景写哀

3、多情自古伤离别,更哪堪冷落清秋节!

触景生情

却道天凉好个秋

万里悲秋常作客

秋风秋雨愁煞人

自古逢秋悲寂寥

共同感受

普遍情感

黯然销魂者,惟别而已矣。——《别赋》

“自古”说明了什么?为什么清秋节更让人难以承受离别之苦?

名句赏析

黯然销魂者,唯别而已

剪不断,理还乱,是离愁。别是一般

滋味在心头。 ——李煜《乌夜啼》

碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。

晓来谁染芳林醉?总是离人泪。

——王实甫《西厢记·长亭送别》

①把杨柳、风、月这三件最能触动离愁的事物

集中成为一幅鲜明的画面。

“江上柳如烟,雁飞残月天”——温庭筠

“月有阴晴圆缺,人有悲欢离合”——苏轼

关于月:

关于风:

“原为西南风,长逝人君怀”——曹植

柳

——留

4、“今宵酒醒何处,杨柳岸晓风残月”

昔我往矣,杨柳依依。

今我来兮,雨雪霏霏。

——《诗经》

关于柳:

名句赏析

②这幅画面又是出现在特定的时刻里

——“酒醒”之后

“醉不成欢惨将别”——白居易

“举杯消愁愁更愁”——李白

“扶头酒醒,别是闲滋味”——李清照

“潦倒新停浊酒杯”——杜甫

酒

依依惜别时:“飞蓬各自远,且尽手中杯。”

喜时——杜甫说:“白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。”

哀时——曹操说:“对酒当歌,人生几何?”

愁时——李白说:“抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁。”

苏轼说:“明月几时有,把酒问青天。”

李清照说:“三杯两盏淡酒,怎敌他,晚来风急?”

酒醒

愁醒

离人借酒消愁,但举杯消愁愁更愁,帐饮时已然无绪,更何况酒醒之后?此时,前晚“执手相看泪眼”的景象依然鲜明在心,而如今却是形影相吊,前路“千里烟波”不知所终,只能离爱人越行越远,可想而知词人的心情。

酒醒

愁来

应是良辰好景虚设。

此去经年,

便纵有千种风情,

更与何人说?

“良辰好景,千种风情”:想象

孤寂、痛苦

6

体 会 诗 意

离别前:

离别时:

离别后:

勾勒环境

描写情态

因情设景

刻画心理

寒蝉、长亭、骤雨

实写

(景语)

执手、泪眼、凝噎

烟波、暮蔼、楚天

好景虚设、风情难言

(情语)

实写

虚拟

(景语)

虚拟

(情语)

杨柳、晓风、残月

表现手法:

情景交融

虚实结合

艺术特色:

柳词之美,美在有景,有物,有人,有

情,惟有情,才使万物富有神韵。

写作特点一:

写作特点二:

情景交融

虚实相生

婉约词派的特点:

哀怨缠绵

柳永

学习目标

1、体会词中情感、并把握其意境。

2、把握两种抒情方式:直接抒情 借景抒情

3、学习词虚实结合的艺术特点

4、了解柳永及其词作的特点和创作风格。品味诗歌的语言。

知人论世

梳通诗意

体会意境

品味语言

探究手法

把握形象

把握情感

雨 霖 铃

柳

永

婉约派

婉约即婉转含蓄,题材上狭窄,多侧重儿女情长,结构上深细缜密,音律上婉转和谐,语言缠绵细腻, 有一种柔婉之美。代表性词人:李煜 柳永 晏殊 欧阳修 秦观 周邦彦 李清照

柳永? (约980--约1053年),

福建崇安人,原名三变,排

行第七,世称柳七。少年时

到汴京应试,狂放不羁,由

于擅长词曲,熟悉了许多歌

妓,经常流连于秦楼楚馆,

为她们填词作曲,表现了一

种浪子作风。还说“忍把浮名,换了浅斟低唱”。当时有人向仁宗举荐他,但仁宗闻其名说:“此人任从风前月下浅斟低唱,岂可令仕宦!”“何

作者简介

知人论世

用浮名,且填词去!”遂落第。柳永在受了这种打击后,别无出路,只好以玩笑的态度,自称“奉旨填词柳三变”,之后在汴京、苏州、杭州一带过着流浪的生活。最后,他在饱受世态炎凉,“怪胆狂情”逐渐消退时,才改名柳永,至景佑元年(1034年)54岁时方才考取进士,官屯田员外郎,世称柳屯田、柳郎中。晚年客死襄阳,家无余财,群妓合金葬之南外?。

???

柳永才情卓著,但一生仕途坎坷,在北宋著名词人中,他的官位最低,但在词史上却占有重要地位。他是北宋第一个专力写词的作者,也是第一个大量写作慢词的词人。

北宋词至柳永而一变,柳永发展了长调的体制,善于用民间俚俗的语言和铺叙的手法,组织较为复杂的内容,用来反映中下层市民的生活面貌,具有浓厚的市民气息,受到广大百姓的喜爱。柳永以当时的新声慢曲,取代了唐五代的旧有小令。两宋慢词的时代,实自柳永开启的。

他的词在当时便为人传唱,

据说“凡有井水处,即能歌 柳

词”。

柳永在与歌妓一起生活中得到

了感情上的慰藉,同时他深深了解

歌伎们的生活,同 情她们的不幸遭

遇。所以他的作品,很多是反映同

她们在一起的悲欢离合,感情真挚。

《雨霖铃》便是其中的一首,这首词写的是天圣二年(1024年),柳永第四次落第,愤而离开京师,与情人离别,缠绵悱恻、哀婉动人的别离情景。

(1)词,是我国古代诗歌的一种。它始于梁代,形成于 而极盛于 。词,根据风格大体上可分类为 派。词根据字数大致可分为

(2)柳永,原名 ,字 ,排行第七,世称 。54岁时方才考取进士,官屯田员外郎,世称 、 。他精通音律,创制 ,贴近市民,“变一代词风”。 时人语云“ ”。《雨霖铃》是一首 ,是历来为人传唱的名篇大作,主要表达的是

隋唐

宋代

豪放

婉约

小令、中调和长调

三变

耆卿

柳七

柳屯田、柳郎中

长调慢词

凡有井水处,即能歌 柳词。

离情词

难分难舍的

离别之情

雨霖铃

柳永

解题

《雨霖铃》这一词调,本来是唐太宗时教坊大曲名,一作“雨淋铃”。来源于唐明皇李隆基与其爱妃杨玉环的悲欢离合的故事。唐明皇在南下逃亡的途中,迫于当时的形势,不得已在马嵬坡缢死杨玉环。后唐玄宗入蜀,到了斜谷的时候,霖雨连日,他经过秦岭栈道,耳闻铃声,勾起了往事,于是创作此曲悼念杨贵妃,寄托哀思。

象征:离愁别恨

雨 霖 铃

柳 永

?????????????????

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。都门帐饮无绪,留恋处,兰舟催发。执手相看泪眼,竟无语凝噎。念去去,千里烟波,暮霭沈沈楚天阔。

多情自古伤离别。更那堪冷落清秋节!今宵酒醒何处?杨柳岸晓风残月。此去经年,应是良辰好景虚设。便纵有千种风情,更与何人说!

梳通诗意

①对长亭晚:正是傍晚时分,面对长亭,

②骤雨:阵雨。

③都门帐饮:在京都郊外搭起帐幕设宴饯行。无绪;没有情绪,无精打采。

④……处:……的时候。

⑤兰舟:船的美称。

⑥凝噎:悲痛气塞,说不出话来。

⑦去去:往前走了一程又一程

⑧暮霭:傍晚的云气。

⑨沉沉: 深厚的样子。

⑩楚天:南天。古时长江下游地区属楚国,故称。

注释

下一页

寒蝉(叫)凄切,对长亭晚① ,骤雨②初歇。都门帐饮③无绪,留恋处④ ,兰舟⑤催发。执手相看泪眼,竟无语凝噎⑥ 。念去去⑦ ,千里烟波,暮霭⑧沉沉⑨楚天阔⑩ 。

多情自古伤离别,更那堪,冷落清秋节!今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月。此去经年,应是良辰好景虚设。便纵有千种风情,更与何人说?

伤:为……伤心

那堪:怎么忍受

清秋节:萧瑟冷落的秋季。

宵:晚上

经年:经过一年或多年,此指年复一年。

风情:情意。

返回

译 文

秋后的蝉叫得是那样地凄凉而急促,面对着长亭,正是傍晚时分,一阵急雨刚停住。在京都城外设帐饯别,却没有畅饮的心绪,正在依依不舍的时候,船上的人已催着出发。握着手互相瞧着,满眼泪花,直到最后也无言相对,千言万语都噎在喉间说不出来。想到这回去南方,这一程又一程,千里迢迢,一片烟波,那夜雾沉沉的楚地天空竟是一望无边。

下一页

自古以来多情的人最伤心的是离别,更何况又逢这萧瑟冷落的秋季,这离愁哪能经受得了!谁知我今夜酒醒时身在何处?怕是只有杨柳岸边,面对凄厉的晨风和黎明的残月了。这一去长年相别,(相爱的人不在一起,)我料想即使遇到好天气、好风景,也如同虚设。即使有满腹的情意,又再同谁去诉说呢?!

返回

思考:

1、这是一首什么类型的词?你是如何知道的?

2、作者想要表达什么样的情感?

3、说说作者是通过那些意象来传情的?选取这些意象有何作用?

体会意境

把握形象

*

诗的分类

2、掌握诗歌类别及其特点

题材分类

山水田园诗

送别怀人诗

边塞军旅诗

怀古咏史诗

咏物言志诗

羁旅思乡诗

闺怨宫怨诗

借景(事)抒情诗

政治诗

题 材

本诗的题材为“送别”,“送别”是古代文人在诗歌中经常表现的一种题材。实至今天,送别诗仍是高中常考常新的诗歌鉴赏题材。

返回

送别怀人、抒发离愁别绪是古典诗词中最常见的题材和主题。

首先,要掌握送别怀人诗的结构、写法。一般是即景抒情,开头叙事或写景,然后是抒情表意。就律诗(绝句)而言,首联叙题写意;颔联写人、事,或叙别,或议论;颈联写景,或带思慕之情,或说事;(颔、颈联或颠倒并说亦可)尾联说何时再会,或嘱托,或期望。

五、送别怀人诗

其次,把握诗的常见意象,如杨柳、长亭、短亭、劳劳亭、酒、月、阳关、舟、灞桥等。

再次,掌握诗的情感内容。送别怀人诗表达的情感丰富复杂,一般的情感有:

①依依惜别的不舍与伤感,

②离别后的思念与牵挂,

③对友人的安慰与勉励,

④借送别友人表明自己的心态,

⑤抒发对人生的感慨。

要注意,每首诗表达的情感往往不是单一的,而是多种情绪交杂在一起的集合体,虽丰富复杂却不杂乱无章。

这类诗常用的手法有:①借景抒情(融情于景),②想象、虚实相生,③比喻,④衬托、烘托。

离别诗

思想情感

示 例

1.诗人被迫背井离乡,思乡、思亲情结郁积不解,便发而为诗,以此寄托乡思或羁旅行役之情。

李煜《虞美人》

王维《九月九日忆山东兄弟》

2.表达诗人的离情别绪、依依难舍之情。

李白《赠汪伦》

3.坦陈心志的告白。

王昌龄《芙蓉楼送辛渐》

4.情深意长的勉励。

王勃《送杜少府之任蜀州》

5.反映漂泊的羁旅行愁。

孟浩然《宿建德江》

整体感知

问题:1、作者想要表达什么样的情感?

2、最能表现诗歌内容主旨的是哪一句?

把握情感:主旨句

多情自古伤离别,更那堪,冷落清秋节。

(离别之情)

本词的感情基调是怎样的?

缠绵哀怨 伤感悲愁

寒 蝉

秋后的蝉是活不了多久的,一番秋雨之后,蝉儿便剩下几声若断若续的哀鸣了,命折旦夕。因此,寒蝉就成为悲凉的同义词。本诗开篇写:“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初息。”还未直接描写别离,“凄凄惨惨戚戚”之感已充塞读者心中,酿造了一种足以触动离愁别绪的气氛。

长 亭

长亭是陆上的送别之所。古代驿站路上约隔十里设一长亭,五里设一短亭,供游人休息和送别。后来“长亭”成为送别地的代名词。柳永《雨霖铃》:“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。”这长亭也就是离别之所,带有词人深深的离愁别绪。

返回

兰 舟

古人常说“舟马劳顿”“水陆兼程”,可见“船”在古代交通中的重要地位。一叶扁舟,天水茫茫,越发比照出人的渺小;人在旅途,所见多异乡之物,更易触发无限的思绪。 “船”意象更多地融入了诗人的漂泊之感柳永《雨霖铃》“留恋处、 兰舟催发”此去便是漂泊,便是远离,便是浪迹天涯,便是无穷无尽的思念和悲愁了 。

返回

品味语言

探究手法

把握情感

离别环境

离别场面

此去行程

寒蝉

长亭

骤雨

烟波

暮霭

楚天

离别难

上阕:离别时难分难舍的心情

无绪催发 泪眼无语

凄切悲凉

难分难舍

惆怅伤感

融情入景

(实)

(虚)

下阕:想象中的别后情景

思念苦

今 宵

经 年

杨柳

晓风

残月

好景虚设

风情难言

酒醒伤情

醉不成欢

过 渡

伤离别 清秋节

因情造景

情景交融

借助课下注释自主疏通词意,概括出这首词的上下阕分别写了什么内容?

这首词的感情基调是怎样的?

概括出这首词的上下阕分别写了什么内容?

这首词的感情基调是怎样的?

上阕写分别时难舍难分的情景(实写)

下阕写想象中的别后情景(虚写)

全词结构

离别之前 勾勒环境

离别之时 描写情态

明朝之境 想象情景

经年之境 刻画心理

词中有画

此去行征图

1、“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。”

A、描绘了一幅怎样的画面?

――这一句作者交代了送别时的时间、地点、天气情况,用“寒蝉”“长亭”“骤雨”三个独立的画面构成一幅秋雨黄昏送别图。

B、抒发了作者怎样的感情?

――伤感、无可奈何。

名句赏析

2、“念去去,千里烟波,

暮霭沉沉楚天阔。”

这句词用了什么艺术手法,试作分析。

――用了“虚景实写”的艺术手法。这两句是词人的内心独白。“念”字告诉读者下面为想像的景物,是虚写。由实转虚的巧妙过渡。

名句赏析

哀景写哀

3、多情自古伤离别,更哪堪冷落清秋节!

触景生情

却道天凉好个秋

万里悲秋常作客

秋风秋雨愁煞人

自古逢秋悲寂寥

共同感受

普遍情感

黯然销魂者,惟别而已矣。——《别赋》

“自古”说明了什么?为什么清秋节更让人难以承受离别之苦?

名句赏析

黯然销魂者,唯别而已

剪不断,理还乱,是离愁。别是一般

滋味在心头。 ——李煜《乌夜啼》

碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。

晓来谁染芳林醉?总是离人泪。

——王实甫《西厢记·长亭送别》

①把杨柳、风、月这三件最能触动离愁的事物

集中成为一幅鲜明的画面。

“江上柳如烟,雁飞残月天”——温庭筠

“月有阴晴圆缺,人有悲欢离合”——苏轼

关于月:

关于风:

“原为西南风,长逝人君怀”——曹植

柳

——留

4、“今宵酒醒何处,杨柳岸晓风残月”

昔我往矣,杨柳依依。

今我来兮,雨雪霏霏。

——《诗经》

关于柳:

名句赏析

②这幅画面又是出现在特定的时刻里

——“酒醒”之后

“醉不成欢惨将别”——白居易

“举杯消愁愁更愁”——李白

“扶头酒醒,别是闲滋味”——李清照

“潦倒新停浊酒杯”——杜甫

酒

依依惜别时:“飞蓬各自远,且尽手中杯。”

喜时——杜甫说:“白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。”

哀时——曹操说:“对酒当歌,人生几何?”

愁时——李白说:“抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁。”

苏轼说:“明月几时有,把酒问青天。”

李清照说:“三杯两盏淡酒,怎敌他,晚来风急?”

酒醒

愁醒

离人借酒消愁,但举杯消愁愁更愁,帐饮时已然无绪,更何况酒醒之后?此时,前晚“执手相看泪眼”的景象依然鲜明在心,而如今却是形影相吊,前路“千里烟波”不知所终,只能离爱人越行越远,可想而知词人的心情。

酒醒

愁来

应是良辰好景虚设。

此去经年,

便纵有千种风情,

更与何人说?

“良辰好景,千种风情”:想象

孤寂、痛苦

6

体 会 诗 意

离别前:

离别时:

离别后:

勾勒环境

描写情态

因情设景

刻画心理

寒蝉、长亭、骤雨

实写

(景语)

执手、泪眼、凝噎

烟波、暮蔼、楚天

好景虚设、风情难言

(情语)

实写

虚拟

(景语)

虚拟

(情语)

杨柳、晓风、残月

表现手法:

情景交融

虚实结合

艺术特色:

柳词之美,美在有景,有物,有人,有

情,惟有情,才使万物富有神韵。

写作特点一:

写作特点二:

情景交融

虚实相生

婉约词派的特点:

哀怨缠绵