八上第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧 单元检测题(含答案)

文档属性

| 名称 | 八上第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧 单元检测题(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-09-23 15:53:24 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

八年级历史上册第二单元达标测试

班别:

姓名:

评分:

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

题号

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

答案

题号

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

答案

一、单项选择题。每小题3分,共90分。

1.一位亲历甲午战争的洋人海员说:“(北洋舰队)如大树然,虫蛀入根,观其外特一小孔耳,岂知腹已半腐。”这一材料可用来说明清朝(

)

A.舰船数量的劣势

B.洋务运动的贡献

C.甲午战败的原因

D.维新变法的成效

2.1872年到1875年间,120名赴美留学幼童中,人数居前三位的广东、江苏、浙江分别为84人、20人和9人;甲午战争后,留学生的分布逐步向长江流域延伸。留学生地域分布的变化(

)

A.加速了科举制度的瓦解

B.与近代化进程基本一致

C.推动了洋务运动的开始

D.加剧了中国的半封建化

3.著名史学家陈旭麓在《近代中国社会的新陈代谢》中提出:“洋务运动,就其主观动机而言,他们未必有真心打破旧轨,但他们的主张却历史地包含着逸出旧轨的趋向。”这里“包含着逸出旧轨的趋向”指的是(

)

A.引进西方先进的科学技术

B.创办了一批近代工业企业

C.部分抵制西方的经济侵略

D.促进民族资本主义的产生

4.汪林茂在《层次递进的晚清三次新政》中评论某一历史事件时说:“其最大的意义并不是产生了‘自强’的效用,而是在古老的封建主义的‘体’上撕开了一道口子,开动了现代化的这辆列车。”据此可见,他认为(

)

A.洋务运动的进步作用主要体现在开启了近代化进程

B.戊戌变法冲击了陈旧腐朽的旧文化,具有启蒙意义

C.辛亥革命乃是中国社会近代化进程中显著的里程碑

D.反帝爱国的五四运动是中国新民主主义革命的开端

5.“所谓洋务运动,乃是清朝统治者在地主官僚和外国侵略者的支持下,用出卖中国人民利益的办法,换取外洋枪炮船只来武装自己,血腥地镇压中国人民起义,借以保存封建政权的残骸的运动。”对此理解正确的是(

)

A.揭示了洋务运动的本质目的

B.剖析了洋务运动发起的原因

C.阐释了“以夷治夷”的思想

D.评价了洋务运动的历史作用

6.创立于1854年的上海英租界工部局经过10多年的艰苦努力,逐步明确征税范围、完善征税手段、强化追欠制度、细化征税标准、取得各国驻沪领事的同意支持,到1869年终于建立起成熟的税权制度。此事说明(?

)

A.中国近代化在缓慢中前进

B.各国全力支持清政府改革

C.洋务运动取得了重大成果

D.百日维新推动法治化进程

7.1877-1889年,英国太古、怡和、美国旗昌等轮船公司与轮船招商局展开了激烈的竞争。最终旗昌公司破产,而太古、怡和公司不得不与招商局达成协议:中外公司在各条航线上共同议定统一的价格。这反映了洋务派创办的企业(

)

A.

完全无力与外国的企业抗衡

B.

实现了中外企业的平等竞争

C.

部分抵制了西方经济的侵略

D.

完成了中国近代社会工业化

8.据1895年《纽约时报》报道,恭亲王在接受采访时表示,他自己并不了解日本人发动战争的目的,抑或日本人想从战争中获得什么。他说:“难道日本人能侵占我们所有的省份吗?他们这样做苍天会答应吗?其他民族、其他国家会坐视不管吗?”上述材料反映出甲午中日战争失败的原因是( )

A.日本军事力量强大

B.清政府内部不团结

C.清政府对形势认识不清

D.清军军事实力非常落后

9.甲午战争时期,日本制定舆论宣传策略,把中国和日本分别

“包装”成野蛮和文明的代表,并运用公关手段让许多欧美舆论倒向日方。一些西方媒体甚至宣称,清政府战败“将意味着数百外人从愚蒙、专制和独裁中得到解放”。对此,清政府却无所作为。这反映了(

)

A.欧美舆论宣传左右了战争进程

B.日本力图变更中国的君主政体

C.清朝政府昏庸不谙熟近代外交

D.西方媒体鼓动中国的民主革命

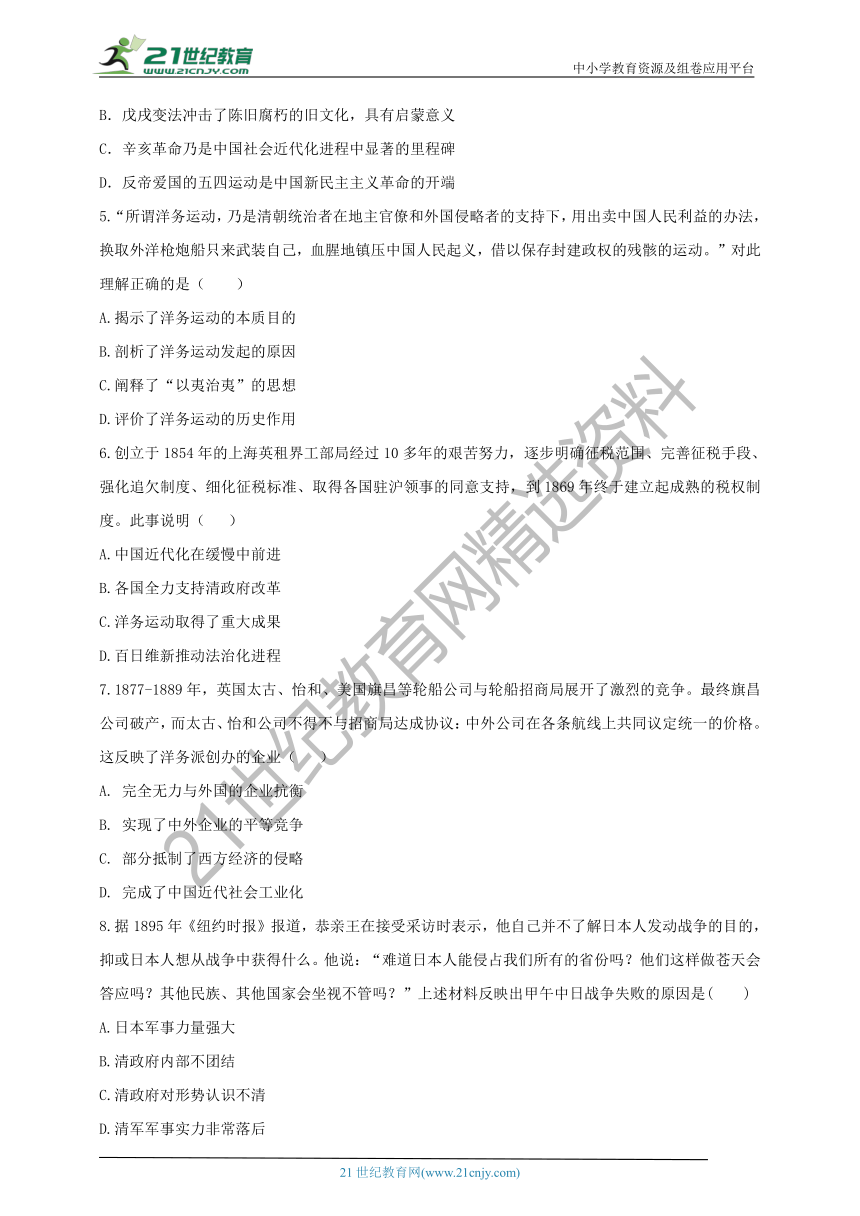

10.右图现象出现的直接原因是(

)

A.清政府放宽对民间开办工厂限制

B.《马关条约》允许日本开设工厂

C.洋务运动期间大量引进外国企业

D.八国联军侵华之后列强瓜分中国

11.这项特权使得“帝国主义可以在中国从事生产,因而避免了关税,并降低了运输费用。与那些萌芽中的中国工商业者相比,外国投资者和开发商拥有大量资金、工艺技术和特权地位”。列强的“这项特权”来自(

)

A.《马关条约》

B.《北京条约》

C.《南京条约》

D.《天津条约》

12.陈独秀在《说国家》中指出:我十年以前……哪知道国家是什么东西,和我有什么关系呢?到了甲午年,才听见人说有个什么日本国,把我们中国打败了。到了庚子年……我才晓得,世界上的人,原来是分做一国一国的……我生长到二十多岁,才知道有个国家,才知道国家乃是全国人的大家。这表明(

)

A.民族国家意识觉醒于外来侵略

B.闭关锁国造成国民意识的落后

C.晚清时期的中国远比日本落后

D.国人学习日本开始于甲午战后

13.甲午战争前,李鸿章认为“海战唯恃船炮”军事优势是战争的关键。但慈禧太后的意识比李鸿章的见识更能发挥影响:每年“由海军经费内腾挪三十万两”以建造颐和园。这说明甲午中日战争失败的根本原因是(

)

A.军备废弛

B.观念落后

C.资金短缺

D.制度腐败

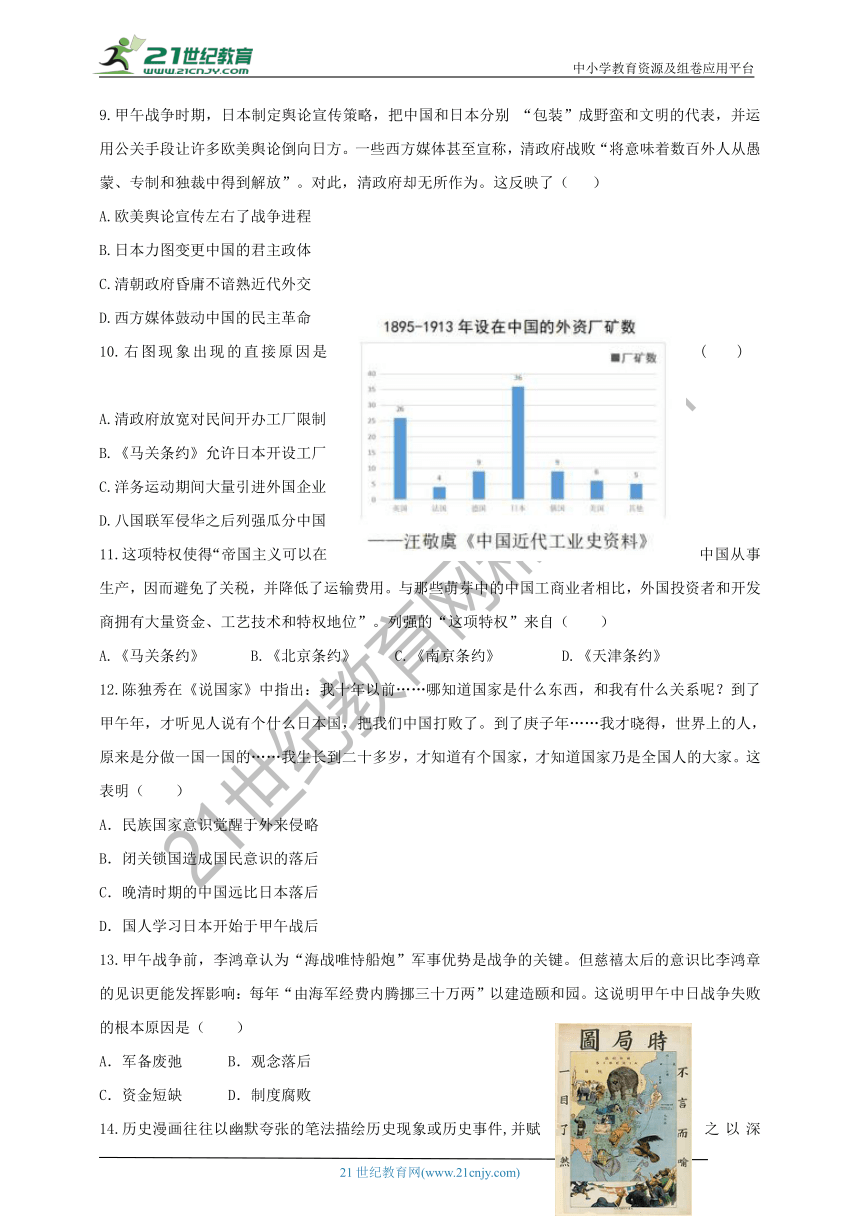

14.历史漫画往往以幽默夸张的笔法描绘历史现象或历史事件,并赋之以深刻的寓意,从而揭示历史现象或历史事件的本质特征。下图漫画出现的背景是(

)

A

.《南京条约》签订之后

B

.《北京条约》签订之后

C

.《马关条约》签订之后

D

.《辛丑条约》签订之后

15.甲午战争中,李鸿章掌管外交和对朝鲜的军务,却无权决定政策性事宜,也无权控制北洋水师与淮军以外的船只和军队。这导致只有李鸿章的北洋舰队与日方交战,及另外两支舰队则保持“中立”。材料认为甲午战争中国战败的原因是(

)

A.军队指挥不统一

B.军事装备落后

C.军队领导层腐败

D.战略战术失误

16.阅读下表,由此可得出的结论是(

)

黄海海战中日双方兵力、军备损失对比表

项目

参战舰艇(艘)

火炮(门)

兵力(人)

舰船损失

伤亡人数

中方

12

191

2234

5艘沉没

约1200

日方

12

272

3566

5艘重伤

约600

A.中国北洋舰队全军覆没

B.黄海海战日军损失惨重

C.中国北洋舰队主力尚存

D.导致《马关条约》签订

17.“甲午战争是一个命运转折点。随着军队的战败,中国腐朽之极的封建制度走到了它的尽头。随着人民的觉醒,中华民族救亡图存、变革求新的强烈意愿喷薄而出。”这里的“变革求新”是指(

)

A.禁烟运动

B.洋务运动

C.戊戌变法

D.国民革命运动

18.九年级(1)班历史兴趣小组的同学在阅读《文化自觉、全球化与中国现代性之构建》一书时,发现了一段史料:“天朝再败于……日本,举国深感耻痛,中国知识精英痛定思痛之余,在文化自觉上又进一层。”你认为当时“中国知识精英”“又进一层”主要是指( )

A.学习西方政治制度

B.实现军事的近代化

C.实现工业的近代化

D.实现思想的近代化

19.陈旭麓认为:“维新变法期间,第一批具有近代意义的知识分子己经出现……他们向西方追求真理,为中国寻找出路,成为最自觉地承担时代使命的社会力量。他们为广开中国的民智而介绍西方的社会科学知识和自然科学知识。”这说明戊戌变法运动(

)

A.在经济上取得了巨大成功

B.开始了中国近代化的进程

C.政治上实行君主立宪制度

D.社会上起了思想启蒙作用

20.北京大学教授房德邻在评价戊戌变法时指出:“百日维新”虽然失败了,但它毕竟触动了传统的中国政治体制,为现代国家的建立作出了有益的尝试。以后发生的历次革命运动,从现代化的进程看,都与戊戌变法有着历史的连续性。由此可见,作者认为戊戌变法(

)

A.实现了中国政治现代化

B.改变了中国的政治体制

C.与中国历次革命均有关

D.有益于中国政治民主化

21.《吴玉章回忆录》中说道:“当我读到康、梁(特别是梁启超)的痛快淋漓的议论以后,我很快就成了他们的信徒,一心要做变法维新的志士,对于习八股、考功名,便没有多大的兴趣了。”这说明了(

)

A.科举制度已经走到了尽头

B.维新思想已宣传到民众中

C.维新变法起思想启蒙作用

D.维新变法促进思想大解放

22.为了应对变局,清政府设立总理各国事务衙门,负责外交、通商等事务;设总税务司,管理全部海关税务;设同文馆,培养翻译、科技人才。这段话反映了(

)

A.封建制度的根本变化

B.近代化探索由此起步

C.关税自主权开始丧失

D.创办了近代新式学校

23.在中国被日本打败举国同仇敌忾之时,康有为、梁启超等人冒着千夫所指、身败名裂的风险,冷静地提醒人们要看到敌人的长处,进而提出向仇敌学习。他们的意图是(

)

A.吸取经验进行革命

B.仿效日本变法强国

C.维新变法推翻淸朝

D.学习西方抵御侵略

24.冯骥才的小说《神鞭》中描写了天津卫小贩傻二练就了辫子功,人称“神鞭”。他跟随头领曹福田去紫竹林攻打洋人。出征前,头领画了个避洋枪的符咒给他。傻二把符咒塞进辫根儿里,感到满脑袋的头发都发烫,似乎真有法力注入其中。尽管傻二英勇无畏,但仍挡不住洋枪洋炮,辫子也被打断了。傻二的经历表明义和团运动存在的严重缺陷是(

)

A.迷信色彩

B.欺骗民众

C.英勇无畏

D.盲目排外

25.写实的民谣能够勾勒出一幅幅尘封的历史画面,常常唤醒人们的历史记忆。义和团民谣“拆铁路,拔线杆,紧急毁坏火轮船……洋鬼子,尽除完,大清一统靖江山。”。据此不能得出的认识是义和团运动(

)

A.具有盲目排外思想

B.斗争矛头是帝国主义

C.主张武力推翻清朝

D.强烈的爱国主义意识

26.太后、皇帝和待从“穿着普通人的粗布衣服,以免被官员认出,惶惶然向西逃亡。在长途的艰难流亡之后,10月23日,朝廷在西安重建起来”。这一情形出现在(

)

A.鸦片战争期间

B.第二次鸦片战争期间

C.甲午中日战争期间

D.八国联军侵华战争期间

27.八国联军统帅瓦德西说:“中国人含有无限蓬勃的生气和好斗精神,无论欧美、日本各国,皆无此脑力和兵力,可以统治此天下生灵之1/4,故瓜分一事,实为下策。”导致他得出这一结论的重要因素包括(

)

A.中国幅员广阔人口众多,无法统治

B.欧美、日本各国缺乏殖民统治经验

C.中华民族反抗侵略显示的巨大力量

D.世界舆论强烈谴责对华“瓜分一事”

28.图示法是我们学习历史常用的一种方法,通过绘制一些简单的图示,可以使我们对历史事件在时间和空间上的联系与发展有更直观的了解。对下列图示解读最为准确的是(

)

A.卷入资本主义市场体系的过程

B.民族工业艰难曲折的发展过程

C.沦为半殖民地半封建社会的过程

D.新民主主义革命兴起发展的历程

29下图漫画《扯线木偶》反映了20世纪初,以慈禧太后为首的清王朝与列强的关系发生了实质性变化。反映这种变化的条约是(

)

《南京条约》

B.《北京条约》

C.《马关条约》

D.《辛丑条约》

30.美国历史学家马士在《中华帝国对外关系史》一书中描述中国“已经达到了一个国家地位非常低落的阶段,低到只是保持了独立主权国家的极少的属性的地步了”。“国家地位非常低落”表现在(

)

A.中国开始沦为半殖民地半封建社会

B.中国半殖民地化程度大大加深了

C.清政府彻底堕落为“洋人的朝廷”

D.帝国主义掀起了瓜分中国的狂潮

二、材料分析题,共10分。

31.阅读下列材料,回答问题。

材料一

1894年之际,洋务军事工业雇用工人约10800人;洋务民用工业雇用个人约8000人;洋务矿业雇用工人约20000人,总计约为39000人……1843年至1893年,中国城镇人口由2072万增加到2351万,城市人口比重由5.1%提高至6%。近代城市的数目在增加。河北的唐山,河南的焦作,湖北的大冶,江西的萍乡,台湾的基隆等地,正是洋务派在那里采新法开矿,才发展为近代城市。

材料二

晚清财政收入结构表(单位:万两)

年代

农业税收入

工商业税收入

其它收入

总收入

数额

比重

数额

比重

数额

比重

数额

比重

1849

3281

77

969

23

?

?

4250

100

1885

3071

40

3923

51

714

9

7708

100

1911

4810

16

20441

69

4445

15

29696

100

(1)据材料一,指出当时中国城市发展出现了怎样的变化趋势?这个趋势与哪一历史事件有关?(4分)

(2)据材料二,概括晚清财政收入结构有什么变化?说明这一变化与上述事件之间的关系。(4分)

结合上述材料,谈谈你对这场运动的认识。(2分)

参考答案:

1-5:CBDAA

6-10:ACCCB

11-15:AADCC

16-20:CCDAA

21-25:CBBAC

26-30:DCCDC

(1)城镇人口、城市数量增加。洋务运动。

农业税收减少,工商业税收(工商杂税收入及其它收入)增加;工商业税收所占比重超过农业税收。洋务运动促进了当时工商业的发展。

洋务运动促进了中国近代城市化;洋务运动是中国近代化的开端;洋务运动促进了近代工业的发展。(言之有理即可)

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

八年级历史上册第二单元达标测试

班别:

姓名:

评分:

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

题号

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

答案

题号

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

答案

一、单项选择题。每小题3分,共90分。

1.一位亲历甲午战争的洋人海员说:“(北洋舰队)如大树然,虫蛀入根,观其外特一小孔耳,岂知腹已半腐。”这一材料可用来说明清朝(

)

A.舰船数量的劣势

B.洋务运动的贡献

C.甲午战败的原因

D.维新变法的成效

2.1872年到1875年间,120名赴美留学幼童中,人数居前三位的广东、江苏、浙江分别为84人、20人和9人;甲午战争后,留学生的分布逐步向长江流域延伸。留学生地域分布的变化(

)

A.加速了科举制度的瓦解

B.与近代化进程基本一致

C.推动了洋务运动的开始

D.加剧了中国的半封建化

3.著名史学家陈旭麓在《近代中国社会的新陈代谢》中提出:“洋务运动,就其主观动机而言,他们未必有真心打破旧轨,但他们的主张却历史地包含着逸出旧轨的趋向。”这里“包含着逸出旧轨的趋向”指的是(

)

A.引进西方先进的科学技术

B.创办了一批近代工业企业

C.部分抵制西方的经济侵略

D.促进民族资本主义的产生

4.汪林茂在《层次递进的晚清三次新政》中评论某一历史事件时说:“其最大的意义并不是产生了‘自强’的效用,而是在古老的封建主义的‘体’上撕开了一道口子,开动了现代化的这辆列车。”据此可见,他认为(

)

A.洋务运动的进步作用主要体现在开启了近代化进程

B.戊戌变法冲击了陈旧腐朽的旧文化,具有启蒙意义

C.辛亥革命乃是中国社会近代化进程中显著的里程碑

D.反帝爱国的五四运动是中国新民主主义革命的开端

5.“所谓洋务运动,乃是清朝统治者在地主官僚和外国侵略者的支持下,用出卖中国人民利益的办法,换取外洋枪炮船只来武装自己,血腥地镇压中国人民起义,借以保存封建政权的残骸的运动。”对此理解正确的是(

)

A.揭示了洋务运动的本质目的

B.剖析了洋务运动发起的原因

C.阐释了“以夷治夷”的思想

D.评价了洋务运动的历史作用

6.创立于1854年的上海英租界工部局经过10多年的艰苦努力,逐步明确征税范围、完善征税手段、强化追欠制度、细化征税标准、取得各国驻沪领事的同意支持,到1869年终于建立起成熟的税权制度。此事说明(?

)

A.中国近代化在缓慢中前进

B.各国全力支持清政府改革

C.洋务运动取得了重大成果

D.百日维新推动法治化进程

7.1877-1889年,英国太古、怡和、美国旗昌等轮船公司与轮船招商局展开了激烈的竞争。最终旗昌公司破产,而太古、怡和公司不得不与招商局达成协议:中外公司在各条航线上共同议定统一的价格。这反映了洋务派创办的企业(

)

A.

完全无力与外国的企业抗衡

B.

实现了中外企业的平等竞争

C.

部分抵制了西方经济的侵略

D.

完成了中国近代社会工业化

8.据1895年《纽约时报》报道,恭亲王在接受采访时表示,他自己并不了解日本人发动战争的目的,抑或日本人想从战争中获得什么。他说:“难道日本人能侵占我们所有的省份吗?他们这样做苍天会答应吗?其他民族、其他国家会坐视不管吗?”上述材料反映出甲午中日战争失败的原因是( )

A.日本军事力量强大

B.清政府内部不团结

C.清政府对形势认识不清

D.清军军事实力非常落后

9.甲午战争时期,日本制定舆论宣传策略,把中国和日本分别

“包装”成野蛮和文明的代表,并运用公关手段让许多欧美舆论倒向日方。一些西方媒体甚至宣称,清政府战败“将意味着数百外人从愚蒙、专制和独裁中得到解放”。对此,清政府却无所作为。这反映了(

)

A.欧美舆论宣传左右了战争进程

B.日本力图变更中国的君主政体

C.清朝政府昏庸不谙熟近代外交

D.西方媒体鼓动中国的民主革命

10.右图现象出现的直接原因是(

)

A.清政府放宽对民间开办工厂限制

B.《马关条约》允许日本开设工厂

C.洋务运动期间大量引进外国企业

D.八国联军侵华之后列强瓜分中国

11.这项特权使得“帝国主义可以在中国从事生产,因而避免了关税,并降低了运输费用。与那些萌芽中的中国工商业者相比,外国投资者和开发商拥有大量资金、工艺技术和特权地位”。列强的“这项特权”来自(

)

A.《马关条约》

B.《北京条约》

C.《南京条约》

D.《天津条约》

12.陈独秀在《说国家》中指出:我十年以前……哪知道国家是什么东西,和我有什么关系呢?到了甲午年,才听见人说有个什么日本国,把我们中国打败了。到了庚子年……我才晓得,世界上的人,原来是分做一国一国的……我生长到二十多岁,才知道有个国家,才知道国家乃是全国人的大家。这表明(

)

A.民族国家意识觉醒于外来侵略

B.闭关锁国造成国民意识的落后

C.晚清时期的中国远比日本落后

D.国人学习日本开始于甲午战后

13.甲午战争前,李鸿章认为“海战唯恃船炮”军事优势是战争的关键。但慈禧太后的意识比李鸿章的见识更能发挥影响:每年“由海军经费内腾挪三十万两”以建造颐和园。这说明甲午中日战争失败的根本原因是(

)

A.军备废弛

B.观念落后

C.资金短缺

D.制度腐败

14.历史漫画往往以幽默夸张的笔法描绘历史现象或历史事件,并赋之以深刻的寓意,从而揭示历史现象或历史事件的本质特征。下图漫画出现的背景是(

)

A

.《南京条约》签订之后

B

.《北京条约》签订之后

C

.《马关条约》签订之后

D

.《辛丑条约》签订之后

15.甲午战争中,李鸿章掌管外交和对朝鲜的军务,却无权决定政策性事宜,也无权控制北洋水师与淮军以外的船只和军队。这导致只有李鸿章的北洋舰队与日方交战,及另外两支舰队则保持“中立”。材料认为甲午战争中国战败的原因是(

)

A.军队指挥不统一

B.军事装备落后

C.军队领导层腐败

D.战略战术失误

16.阅读下表,由此可得出的结论是(

)

黄海海战中日双方兵力、军备损失对比表

项目

参战舰艇(艘)

火炮(门)

兵力(人)

舰船损失

伤亡人数

中方

12

191

2234

5艘沉没

约1200

日方

12

272

3566

5艘重伤

约600

A.中国北洋舰队全军覆没

B.黄海海战日军损失惨重

C.中国北洋舰队主力尚存

D.导致《马关条约》签订

17.“甲午战争是一个命运转折点。随着军队的战败,中国腐朽之极的封建制度走到了它的尽头。随着人民的觉醒,中华民族救亡图存、变革求新的强烈意愿喷薄而出。”这里的“变革求新”是指(

)

A.禁烟运动

B.洋务运动

C.戊戌变法

D.国民革命运动

18.九年级(1)班历史兴趣小组的同学在阅读《文化自觉、全球化与中国现代性之构建》一书时,发现了一段史料:“天朝再败于……日本,举国深感耻痛,中国知识精英痛定思痛之余,在文化自觉上又进一层。”你认为当时“中国知识精英”“又进一层”主要是指( )

A.学习西方政治制度

B.实现军事的近代化

C.实现工业的近代化

D.实现思想的近代化

19.陈旭麓认为:“维新变法期间,第一批具有近代意义的知识分子己经出现……他们向西方追求真理,为中国寻找出路,成为最自觉地承担时代使命的社会力量。他们为广开中国的民智而介绍西方的社会科学知识和自然科学知识。”这说明戊戌变法运动(

)

A.在经济上取得了巨大成功

B.开始了中国近代化的进程

C.政治上实行君主立宪制度

D.社会上起了思想启蒙作用

20.北京大学教授房德邻在评价戊戌变法时指出:“百日维新”虽然失败了,但它毕竟触动了传统的中国政治体制,为现代国家的建立作出了有益的尝试。以后发生的历次革命运动,从现代化的进程看,都与戊戌变法有着历史的连续性。由此可见,作者认为戊戌变法(

)

A.实现了中国政治现代化

B.改变了中国的政治体制

C.与中国历次革命均有关

D.有益于中国政治民主化

21.《吴玉章回忆录》中说道:“当我读到康、梁(特别是梁启超)的痛快淋漓的议论以后,我很快就成了他们的信徒,一心要做变法维新的志士,对于习八股、考功名,便没有多大的兴趣了。”这说明了(

)

A.科举制度已经走到了尽头

B.维新思想已宣传到民众中

C.维新变法起思想启蒙作用

D.维新变法促进思想大解放

22.为了应对变局,清政府设立总理各国事务衙门,负责外交、通商等事务;设总税务司,管理全部海关税务;设同文馆,培养翻译、科技人才。这段话反映了(

)

A.封建制度的根本变化

B.近代化探索由此起步

C.关税自主权开始丧失

D.创办了近代新式学校

23.在中国被日本打败举国同仇敌忾之时,康有为、梁启超等人冒着千夫所指、身败名裂的风险,冷静地提醒人们要看到敌人的长处,进而提出向仇敌学习。他们的意图是(

)

A.吸取经验进行革命

B.仿效日本变法强国

C.维新变法推翻淸朝

D.学习西方抵御侵略

24.冯骥才的小说《神鞭》中描写了天津卫小贩傻二练就了辫子功,人称“神鞭”。他跟随头领曹福田去紫竹林攻打洋人。出征前,头领画了个避洋枪的符咒给他。傻二把符咒塞进辫根儿里,感到满脑袋的头发都发烫,似乎真有法力注入其中。尽管傻二英勇无畏,但仍挡不住洋枪洋炮,辫子也被打断了。傻二的经历表明义和团运动存在的严重缺陷是(

)

A.迷信色彩

B.欺骗民众

C.英勇无畏

D.盲目排外

25.写实的民谣能够勾勒出一幅幅尘封的历史画面,常常唤醒人们的历史记忆。义和团民谣“拆铁路,拔线杆,紧急毁坏火轮船……洋鬼子,尽除完,大清一统靖江山。”。据此不能得出的认识是义和团运动(

)

A.具有盲目排外思想

B.斗争矛头是帝国主义

C.主张武力推翻清朝

D.强烈的爱国主义意识

26.太后、皇帝和待从“穿着普通人的粗布衣服,以免被官员认出,惶惶然向西逃亡。在长途的艰难流亡之后,10月23日,朝廷在西安重建起来”。这一情形出现在(

)

A.鸦片战争期间

B.第二次鸦片战争期间

C.甲午中日战争期间

D.八国联军侵华战争期间

27.八国联军统帅瓦德西说:“中国人含有无限蓬勃的生气和好斗精神,无论欧美、日本各国,皆无此脑力和兵力,可以统治此天下生灵之1/4,故瓜分一事,实为下策。”导致他得出这一结论的重要因素包括(

)

A.中国幅员广阔人口众多,无法统治

B.欧美、日本各国缺乏殖民统治经验

C.中华民族反抗侵略显示的巨大力量

D.世界舆论强烈谴责对华“瓜分一事”

28.图示法是我们学习历史常用的一种方法,通过绘制一些简单的图示,可以使我们对历史事件在时间和空间上的联系与发展有更直观的了解。对下列图示解读最为准确的是(

)

A.卷入资本主义市场体系的过程

B.民族工业艰难曲折的发展过程

C.沦为半殖民地半封建社会的过程

D.新民主主义革命兴起发展的历程

29下图漫画《扯线木偶》反映了20世纪初,以慈禧太后为首的清王朝与列强的关系发生了实质性变化。反映这种变化的条约是(

)

《南京条约》

B.《北京条约》

C.《马关条约》

D.《辛丑条约》

30.美国历史学家马士在《中华帝国对外关系史》一书中描述中国“已经达到了一个国家地位非常低落的阶段,低到只是保持了独立主权国家的极少的属性的地步了”。“国家地位非常低落”表现在(

)

A.中国开始沦为半殖民地半封建社会

B.中国半殖民地化程度大大加深了

C.清政府彻底堕落为“洋人的朝廷”

D.帝国主义掀起了瓜分中国的狂潮

二、材料分析题,共10分。

31.阅读下列材料,回答问题。

材料一

1894年之际,洋务军事工业雇用工人约10800人;洋务民用工业雇用个人约8000人;洋务矿业雇用工人约20000人,总计约为39000人……1843年至1893年,中国城镇人口由2072万增加到2351万,城市人口比重由5.1%提高至6%。近代城市的数目在增加。河北的唐山,河南的焦作,湖北的大冶,江西的萍乡,台湾的基隆等地,正是洋务派在那里采新法开矿,才发展为近代城市。

材料二

晚清财政收入结构表(单位:万两)

年代

农业税收入

工商业税收入

其它收入

总收入

数额

比重

数额

比重

数额

比重

数额

比重

1849

3281

77

969

23

?

?

4250

100

1885

3071

40

3923

51

714

9

7708

100

1911

4810

16

20441

69

4445

15

29696

100

(1)据材料一,指出当时中国城市发展出现了怎样的变化趋势?这个趋势与哪一历史事件有关?(4分)

(2)据材料二,概括晚清财政收入结构有什么变化?说明这一变化与上述事件之间的关系。(4分)

结合上述材料,谈谈你对这场运动的认识。(2分)

参考答案:

1-5:CBDAA

6-10:ACCCB

11-15:AADCC

16-20:CCDAA

21-25:CBBAC

26-30:DCCDC

(1)城镇人口、城市数量增加。洋务运动。

农业税收减少,工商业税收(工商杂税收入及其它收入)增加;工商业税收所占比重超过农业税收。洋务运动促进了当时工商业的发展。

洋务运动促进了中国近代城市化;洋务运动是中国近代化的开端;洋务运动促进了近代工业的发展。(言之有理即可)

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹