第4课《古代诗歌四首》之《观沧海》课件(共26张ppt)

文档属性

| 名称 | 第4课《古代诗歌四首》之《观沧海》课件(共26张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-24 20:01:25 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

著名的文化史学家余秋雨先生曾经说过:曹操的军事权谋形象在中国民间早就凝固,却缺少他在文学中的身份。然而,当大家知道,那些早已成为中国熟语的诗句居然都出自他的手笔,常常会大吃一惊。哪些熟语?例如:“老骥伏枥,志在千里”;“烈士暮年,壮心不已”;“对酒当歌,人生几何”;“何以解忧,唯有杜康”;“青青子衿,悠悠我心”;“月明星稀,乌鹊南飞”;“山不厌高,海不厌深”;“日月之行,若出其中,星汉灿烂,若出其里”……还有那些描写乱世景象的著名诗句:“白骨露于野,千里无鸡鸣,生民百遗一,念之断人肠。”在漫长的历史上,还有哪几个文学家,能让自己的文句变成千年通用?今天,就让我们一起走近曹操,走进他的《观沧海》,去体味他的宇宙人生。

课前导入

观沧海

七年级上册语文

曹操

作者介绍

曹操,字孟德

东汉末年政治家、军事家、诗人。

曹魏政权的奠基人。曹操精兵法,善诗歌,抒发自己的政治抱负,并反映汉末人民的苦难生活,气魄雄伟,慷慨悲凉;散文亦清峻整洁,开启并繁荣了建安文学,给后人留下了宝贵的精神财富,史称建安风骨,鲁迅评价其为“改造文章的祖师”。代表作《短歌行》《蒿里行》等。与曹丕、曹植合称“三曹”。

创作背景

《观沧海》是曹操的名篇。东汉建安年间,曹操借许悠之计,以少胜多,击退了他在北方的主要对手——袁绍。袁绍残部逃到乌桓(当时辽东半岛上的一个少数民族政权),想得到乌桓的支持,以求东山再起。曹操乘胜追击,征讨乌桓。东汉建安12年,即公元207年,曹操挥鞭北指,所向披靡,大败乌桓。归途中,曹操登上碣石山,观看沧海壮丽景色。此时,曹操踌躇满志,意气昂扬,挥笔即书,便有了《观沧海》一诗。

汉乐府诗

《观沧海》选自《乐府诗集》,是乐府诗《步出夏门行》中的第一章,是曹操的名篇。

汉朝的音乐机构,本是汉武帝设立的音乐机构,其职责为训练乐工,制谱度曲,采集民间歌谣等。后人将乐府中收集编录的诗称为“汉乐府诗”,简称汉乐府。六朝时,

乐府乃由机关的名称变为一种带有音乐性的诗体的名称,是可以入乐歌唱的诗歌,后来有不入乐的也被称为乐府或拟乐府。汉代乐府诗一般无标题,《观沧海》这个题目是后人加的。诗的最后两句“幸甚至哉,歌以咏志”是合乐时加上的,是诗的附文,跟诗的内容没有联系。

相关知识

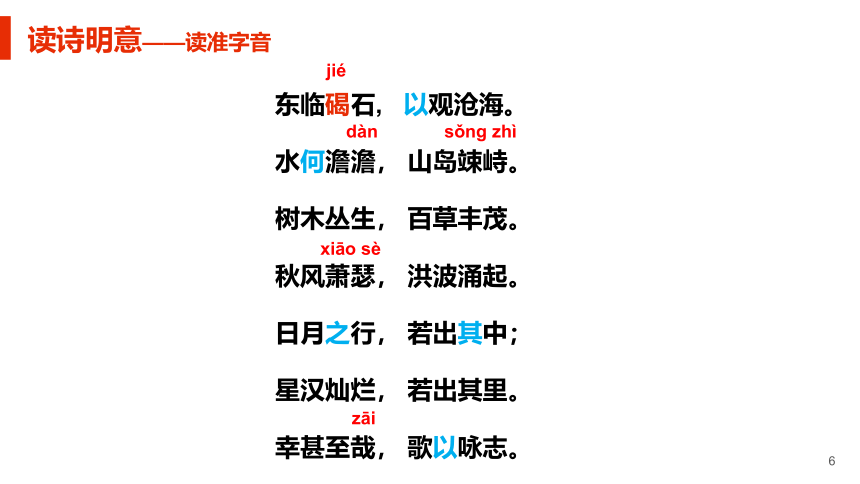

读诗明意——读准字音

东临碣石,

以观沧海。

水何澹澹,

山岛竦峙。

树木丛生,

百草丰茂。

秋风萧瑟,

洪波涌起。

日月之行,

若出其中;

星汉灿烂,

若出其里。

幸甚至哉,

歌以咏志。

jié

dàn

sǒng

zhì

zāi

xiāo

sè

古诗的节奏一般按音节划分,但有时也要根据意义加以调整,以免读破词语。四至七言句的节奏型依次是:

四言句:××/××,如:东临/碣石,以观/沧海。

五言句:××/××/×,或者××/×/××。

七言句:××/××/××/×,或者××/××/×/××

读诗明意——读出节奏、读出语气、读出情感

曹操以强大的优势平定了乌桓及袁绍的残余势力,统一了北方,实现了人生的第一个目标,心情自然是豪情万丈,激动万分。此时登碣石山,看到波涛汹涌的大海,更是触景生情,坚定了他建功立业,统一中国,要做一番大事的人生信念。所以,要用“激动、豪迈、乐观、激昂”的语气,读出对大海的热爱之情和渴望建功立业的思想感情。

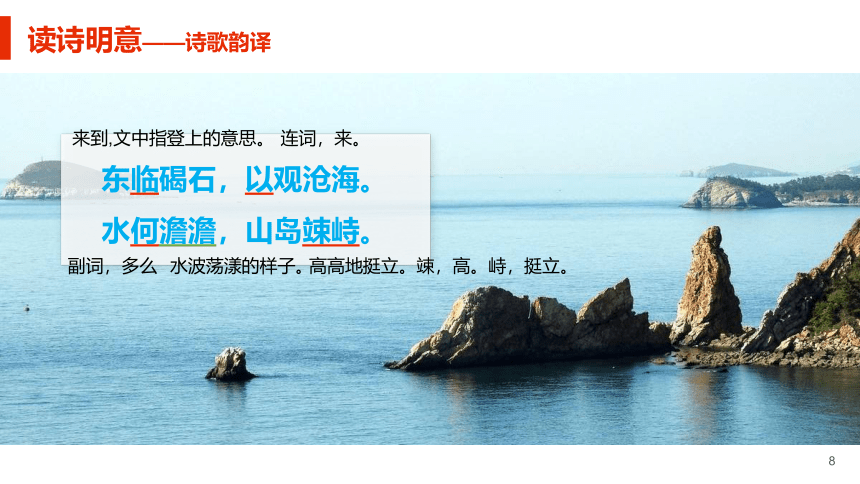

读诗明意——诗歌韵译

东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

来到,文中指登上的意思。

连词,来。

副词,多么

水波荡漾的样子。

高高地挺立。竦,高。峙,挺立。

内容翻译

东临/碣石,以观/沧海。

向东登上碣石山,来观赏大海的奇景。

水何/澹澹,山岛/竦峙。

海水多么宽阔浩荡,山岛高高地挺立在海边。

树木丛生,百草丰茂。

读诗明意——诗歌韵译

聚集

内容翻译

东临/碣石,以观/沧海。

向东登上碣石山,来观赏大海的奇景。

水何/澹澹,山岛/竦峙。

海水多么宽阔浩荡,山岛高高地挺立在海边。

树木/丛生,百草/丰茂。

周围是葱茏的树木,丰茂的花草。

读诗明意——诗歌韵译

洪波涌起

秋风萧瑟

风吹拂树木发出的声音。

汹涌澎湃的波浪。

大

内容翻译

东临/碣石,以观/沧海。

向东登上碣石山,来观赏大海的奇景。

水何/澹澹,山岛/竦峙。

海水多么宽阔浩荡,山岛高高地挺立在海边。

树木/丛生,百草/丰茂。

周围是葱茏的树木,丰茂的花草。

秋风/萧瑟,洪波/涌起。

萧瑟的风声传来,草木摇动,海中翻涌着巨大的波浪。

读诗明意——诗歌韵译

日月之行,若出其中

星汉灿烂,若出其里。

结构助词,取消句子的独立性。

代词,指大海。

银河

好像是

内容翻译

日月/之行,若出/其中;

太阳和月亮的运行,好像是从这浩瀚的海洋中出发的。

星汉/灿烂,若出/其里。

银河星光灿烂,好像是从这浩淼的海洋中产生出来的。

幸甚至哉,歌以咏志。

幸:庆幸。

甚:非常。

至:极点。

幸甚至哉,歌以咏志:乐府歌结束用语,不影响全诗内容与感情。意为太值得庆幸了!就用诗歌来表达心志吧。

读诗明意——诗歌韵译

内容翻译

东临/碣石,以观/沧海。

向东登上碣石山,来观赏大海的奇景。

水何/澹澹,山岛/竦峙。

海水多么宽阔浩荡,山岛高高地挺立在海边。

树木/丛生,百草/丰茂。

周围是葱茏的树木,丰茂的花草。

秋风/萧瑟,洪波/涌起。

萧瑟的风声传来,草木摇动,海中翻涌着巨大的波浪。

内容翻译

日月/之行,若出/其中;

太阳和月亮的运行,好像是从这浩瀚的海洋中出发的。

星汉/灿烂,若出/其里。

银河星光灿烂,好像是从这浩淼的海洋中产生出来的。

幸甚/至哉,歌以/咏志。

太值得庆幸了!就用诗歌来表达心志吧。

细读感悟

1.整首诗由哪个字来展开线索,统领全篇?

全诗以“观”字统领全篇,以下由“观”字展开,写登山所见。

2.诗人在诗中都写了哪些景物?

浩荡的海水、耸立的山岛、繁茂的草木、掀起的洪波、海上的日月星辰。

3.哪些是诗人真正“观”到的?

浩荡的海水、耸立的山岛、繁茂的草木、掀起的洪波

4.实写观海的诗句一共有6句,所写的内容和写法有什么不同?

“水何澹澹,山岛竦峙。”

总写全景,海水荡漾,是动景;山岛耸立,是静景,相互映衬,显示了大海的辽阔和威严。

“树木丛生,百草丰茂。”

山岛草木,是静景,写出一片欣欣向荣的景象。这两句紧扣上文“山岛竦峙”展开。

“秋风萧瑟,洪波涌起。”

洪波涌起,又回到动景,动静之间显示了大海的惊人力量和宏伟气象。这两句是照应上文“水何澹澹”而写的。

树木百草,秋风洪波——静动相配,显示了大海的盎然生机和宏伟气象。

5.诗中哪几句又是写虚景?这种景象是一种什么样的意境?

“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。”

写作者的主观感受,可从两个“若”看出。

主要描写了太阳、月亮、星辰、银河都好像从海里升起又落入海里,这些运行都离不开大海的怀抱,都包蕴在这沧海之中。

作者借助奇特的想象来表现大海吞吐日、月、星辰的壮观景象,是一种极其开阔博大的意境。

所以诗人勾画了大海吞吐日月、包蕴万千的壮丽景象,表现了诗人

开阔的胸襟,抒发了统一中国、建功立业的远大抱负。

6.为什么曹操会产生这样的想象?联系作者写这首诗的背景,我们想一想,这里集中反映了作者怎样的思想感情?

诗人当时正处在自己事业的最高峰,他已经削平了北方群雄,现在又打垮了乌桓和袁绍残部,消除了后患;如果再以优势兵力去消灭南方的割据势力,他就可以荡平宇内,一统天下了。大战之前,身为主帅的曹操,登上当年秦皇汉武也曾登过的碣石山,抚今追昔,他的心情和沧海的浪涛一样汹涌澎湃。

所以诗人勾画了大海吞吐日月、包蕴万千的壮丽景象,表现了诗人开阔的胸襟,抒发了统一中国、建功立业的远大抱负。

东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

观沧海

曹操

虚写

总写

分写

附文

实写

(想象)

写作手法

板书设计

观沧海

实景

虚景

动:水、秋风、洪波

静:山岛、树木、百草

日、月、星汉

借景抒情

统一天下的抱负

课堂小结

本诗借景抒情,诗人以洗练的笔法,神奇的想象,描绘了大海吞吐日月,包蕴万千的壮丽景象,表现了诗人开阔的胸襟,抒发了诗人统一中国建功立业的远大抱负。

著名的文化史学家余秋雨先生曾经说过:曹操的军事权谋形象在中国民间早就凝固,却缺少他在文学中的身份。然而,当大家知道,那些早已成为中国熟语的诗句居然都出自他的手笔,常常会大吃一惊。哪些熟语?例如:“老骥伏枥,志在千里”;“烈士暮年,壮心不已”;“对酒当歌,人生几何”;“何以解忧,唯有杜康”;“青青子衿,悠悠我心”;“月明星稀,乌鹊南飞”;“山不厌高,海不厌深”;“日月之行,若出其中,星汉灿烂,若出其里”……还有那些描写乱世景象的著名诗句:“白骨露于野,千里无鸡鸣,生民百遗一,念之断人肠。”在漫长的历史上,还有哪几个文学家,能让自己的文句变成千年通用?今天,就让我们一起走近曹操,走进他的《观沧海》,去体味他的宇宙人生。

课前导入

观沧海

七年级上册语文

曹操

作者介绍

曹操,字孟德

东汉末年政治家、军事家、诗人。

曹魏政权的奠基人。曹操精兵法,善诗歌,抒发自己的政治抱负,并反映汉末人民的苦难生活,气魄雄伟,慷慨悲凉;散文亦清峻整洁,开启并繁荣了建安文学,给后人留下了宝贵的精神财富,史称建安风骨,鲁迅评价其为“改造文章的祖师”。代表作《短歌行》《蒿里行》等。与曹丕、曹植合称“三曹”。

创作背景

《观沧海》是曹操的名篇。东汉建安年间,曹操借许悠之计,以少胜多,击退了他在北方的主要对手——袁绍。袁绍残部逃到乌桓(当时辽东半岛上的一个少数民族政权),想得到乌桓的支持,以求东山再起。曹操乘胜追击,征讨乌桓。东汉建安12年,即公元207年,曹操挥鞭北指,所向披靡,大败乌桓。归途中,曹操登上碣石山,观看沧海壮丽景色。此时,曹操踌躇满志,意气昂扬,挥笔即书,便有了《观沧海》一诗。

汉乐府诗

《观沧海》选自《乐府诗集》,是乐府诗《步出夏门行》中的第一章,是曹操的名篇。

汉朝的音乐机构,本是汉武帝设立的音乐机构,其职责为训练乐工,制谱度曲,采集民间歌谣等。后人将乐府中收集编录的诗称为“汉乐府诗”,简称汉乐府。六朝时,

乐府乃由机关的名称变为一种带有音乐性的诗体的名称,是可以入乐歌唱的诗歌,后来有不入乐的也被称为乐府或拟乐府。汉代乐府诗一般无标题,《观沧海》这个题目是后人加的。诗的最后两句“幸甚至哉,歌以咏志”是合乐时加上的,是诗的附文,跟诗的内容没有联系。

相关知识

读诗明意——读准字音

东临碣石,

以观沧海。

水何澹澹,

山岛竦峙。

树木丛生,

百草丰茂。

秋风萧瑟,

洪波涌起。

日月之行,

若出其中;

星汉灿烂,

若出其里。

幸甚至哉,

歌以咏志。

jié

dàn

sǒng

zhì

zāi

xiāo

sè

古诗的节奏一般按音节划分,但有时也要根据意义加以调整,以免读破词语。四至七言句的节奏型依次是:

四言句:××/××,如:东临/碣石,以观/沧海。

五言句:××/××/×,或者××/×/××。

七言句:××/××/××/×,或者××/××/×/××

读诗明意——读出节奏、读出语气、读出情感

曹操以强大的优势平定了乌桓及袁绍的残余势力,统一了北方,实现了人生的第一个目标,心情自然是豪情万丈,激动万分。此时登碣石山,看到波涛汹涌的大海,更是触景生情,坚定了他建功立业,统一中国,要做一番大事的人生信念。所以,要用“激动、豪迈、乐观、激昂”的语气,读出对大海的热爱之情和渴望建功立业的思想感情。

读诗明意——诗歌韵译

东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

来到,文中指登上的意思。

连词,来。

副词,多么

水波荡漾的样子。

高高地挺立。竦,高。峙,挺立。

内容翻译

东临/碣石,以观/沧海。

向东登上碣石山,来观赏大海的奇景。

水何/澹澹,山岛/竦峙。

海水多么宽阔浩荡,山岛高高地挺立在海边。

树木丛生,百草丰茂。

读诗明意——诗歌韵译

聚集

内容翻译

东临/碣石,以观/沧海。

向东登上碣石山,来观赏大海的奇景。

水何/澹澹,山岛/竦峙。

海水多么宽阔浩荡,山岛高高地挺立在海边。

树木/丛生,百草/丰茂。

周围是葱茏的树木,丰茂的花草。

读诗明意——诗歌韵译

洪波涌起

秋风萧瑟

风吹拂树木发出的声音。

汹涌澎湃的波浪。

大

内容翻译

东临/碣石,以观/沧海。

向东登上碣石山,来观赏大海的奇景。

水何/澹澹,山岛/竦峙。

海水多么宽阔浩荡,山岛高高地挺立在海边。

树木/丛生,百草/丰茂。

周围是葱茏的树木,丰茂的花草。

秋风/萧瑟,洪波/涌起。

萧瑟的风声传来,草木摇动,海中翻涌着巨大的波浪。

读诗明意——诗歌韵译

日月之行,若出其中

星汉灿烂,若出其里。

结构助词,取消句子的独立性。

代词,指大海。

银河

好像是

内容翻译

日月/之行,若出/其中;

太阳和月亮的运行,好像是从这浩瀚的海洋中出发的。

星汉/灿烂,若出/其里。

银河星光灿烂,好像是从这浩淼的海洋中产生出来的。

幸甚至哉,歌以咏志。

幸:庆幸。

甚:非常。

至:极点。

幸甚至哉,歌以咏志:乐府歌结束用语,不影响全诗内容与感情。意为太值得庆幸了!就用诗歌来表达心志吧。

读诗明意——诗歌韵译

内容翻译

东临/碣石,以观/沧海。

向东登上碣石山,来观赏大海的奇景。

水何/澹澹,山岛/竦峙。

海水多么宽阔浩荡,山岛高高地挺立在海边。

树木/丛生,百草/丰茂。

周围是葱茏的树木,丰茂的花草。

秋风/萧瑟,洪波/涌起。

萧瑟的风声传来,草木摇动,海中翻涌着巨大的波浪。

内容翻译

日月/之行,若出/其中;

太阳和月亮的运行,好像是从这浩瀚的海洋中出发的。

星汉/灿烂,若出/其里。

银河星光灿烂,好像是从这浩淼的海洋中产生出来的。

幸甚/至哉,歌以/咏志。

太值得庆幸了!就用诗歌来表达心志吧。

细读感悟

1.整首诗由哪个字来展开线索,统领全篇?

全诗以“观”字统领全篇,以下由“观”字展开,写登山所见。

2.诗人在诗中都写了哪些景物?

浩荡的海水、耸立的山岛、繁茂的草木、掀起的洪波、海上的日月星辰。

3.哪些是诗人真正“观”到的?

浩荡的海水、耸立的山岛、繁茂的草木、掀起的洪波

4.实写观海的诗句一共有6句,所写的内容和写法有什么不同?

“水何澹澹,山岛竦峙。”

总写全景,海水荡漾,是动景;山岛耸立,是静景,相互映衬,显示了大海的辽阔和威严。

“树木丛生,百草丰茂。”

山岛草木,是静景,写出一片欣欣向荣的景象。这两句紧扣上文“山岛竦峙”展开。

“秋风萧瑟,洪波涌起。”

洪波涌起,又回到动景,动静之间显示了大海的惊人力量和宏伟气象。这两句是照应上文“水何澹澹”而写的。

树木百草,秋风洪波——静动相配,显示了大海的盎然生机和宏伟气象。

5.诗中哪几句又是写虚景?这种景象是一种什么样的意境?

“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。”

写作者的主观感受,可从两个“若”看出。

主要描写了太阳、月亮、星辰、银河都好像从海里升起又落入海里,这些运行都离不开大海的怀抱,都包蕴在这沧海之中。

作者借助奇特的想象来表现大海吞吐日、月、星辰的壮观景象,是一种极其开阔博大的意境。

所以诗人勾画了大海吞吐日月、包蕴万千的壮丽景象,表现了诗人

开阔的胸襟,抒发了统一中国、建功立业的远大抱负。

6.为什么曹操会产生这样的想象?联系作者写这首诗的背景,我们想一想,这里集中反映了作者怎样的思想感情?

诗人当时正处在自己事业的最高峰,他已经削平了北方群雄,现在又打垮了乌桓和袁绍残部,消除了后患;如果再以优势兵力去消灭南方的割据势力,他就可以荡平宇内,一统天下了。大战之前,身为主帅的曹操,登上当年秦皇汉武也曾登过的碣石山,抚今追昔,他的心情和沧海的浪涛一样汹涌澎湃。

所以诗人勾画了大海吞吐日月、包蕴万千的壮丽景象,表现了诗人开阔的胸襟,抒发了统一中国、建功立业的远大抱负。

东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

观沧海

曹操

虚写

总写

分写

附文

实写

(想象)

写作手法

板书设计

观沧海

实景

虚景

动:水、秋风、洪波

静:山岛、树木、百草

日、月、星汉

借景抒情

统一天下的抱负

课堂小结

本诗借景抒情,诗人以洗练的笔法,神奇的想象,描绘了大海吞吐日月,包蕴万千的壮丽景象,表现了诗人开阔的胸襟,抒发了诗人统一中国建功立业的远大抱负。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首