第一单元 生物和生物圈 教学质量测试(解析版)

文档属性

| 名称 | 第一单元 生物和生物圈 教学质量测试(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2020-09-27 14:14:23 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

人教版初一年级生物上册

第一单元

生物和生物圈

教学质量测试

(时间:50分钟

满分:100分)

第Ⅰ卷选择题(共60分)

一、单项选择题(每小题3分,共60分)

1.下列不属于生命现象的是(

)

A.煤燃烧

B.蛇冬眠

C.铁树开花

D.种子萌发成幼苗

2.“野火烧不尽,春风吹又生。”体现了生物的哪一基本特征(

)

A.需要营养

B.能对外界刺激作出反应

C.能生长和繁殖

D.能进行呼吸

3.生物圈中的生物都具有的共同特征是(

)

A.能进行运动

B.能繁殖后代

C.能通过光合作用制造有机物

D.能呼吸并消耗氧气

4.下列生物按形态结构特征划分的一组是(

)

A.牛和草

B.鱼和河水

C.空气和阳光

D.蝙蝠和鱼

5.新疆塔克拉玛干沙漠到处都是不毛之地,而云南的西双版纳却植物繁茂,影响植物分布的主要因素是(

)

A.阳光

B.空气

C.温度

D.水分

6.下列哪一诗句反映了在自然界中生物之间的作用是相互的(

)

A.近水楼台先得月,向阳花木早逢春

B.种豆南山下,草盛豆苗稀

C.竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知

D.人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

7.下列叙述中不属于生物能够影响环境的实例是(

)

A.部分宠物犬进入盛夏脱毛

B.蚯蚓能疏松土壤

C.“三北”防护林能防风固沙

D.西双版纳原始森林茂密,气候湿润多雨

8.在下列有关生物与环境关系的叙述中,不正确的是(

)

A.“万物生长靠太阳”说明生物生存离不开环境

B.“春兰秋菊”反映了生物因素对生物性状的影响

C.“候鸟迁徙”体现了非生物因素对生物的影响

D.“大树底下好乘凉”体现了生物对环境的影响

9.“我的家在东北松花江上,那里有满山遍野的大豆高粱…”下列有关描述中属于生态系统的是(

)

A.松花江

B.松花江里所有的鱼

C.松花江里所有的生物

D.松花江里所有的植物

10.下列对生物圈范围的说法中,正确的是(

)

①水圈的大部

②岩石圈的表面

③大气圈的底部

④上达海平面以上约10千米高度

⑤下至海平面以下10千米左右深度

A.①②③④

B.②③④⑤

C.①③④⑤

D.①②③④⑤

11.谷雨是春季最后一个节气。谚语“谷雨前后,种瓜点豆”意思是说谷雨前后适于播种。这

体现了哪些非生物因素对生物的影响(

)

A.阳光、温度

B.土壤、水分

C.水分、温度

D.空气、阳光

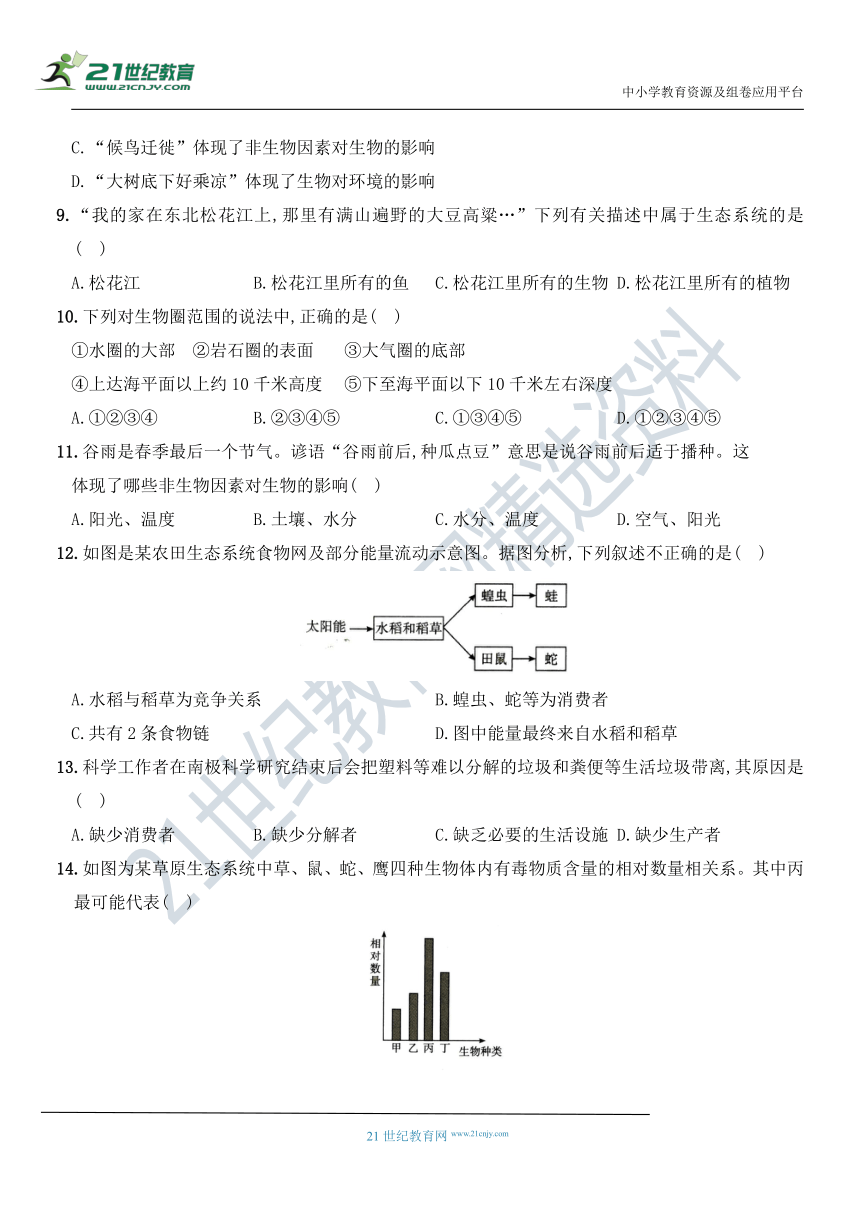

12.如图是某农田生态系统食物网及部分能量流动示意图。据图分析,下列叙述不正确的是(

)

A.水稻与稻草为竞争关系

B.蝗虫、蛇等为消费者

C.共有2条食物链

D.图中能量最终来自水稻和稻草

13.科学工作者在南极科学研究结束后会把塑料等难以分解的垃圾和粪便等生活垃圾带离,其原因是(

)

A.缺少消费者

B.缺少分解者

C.缺乏必要的生活设施

D.缺少生产者

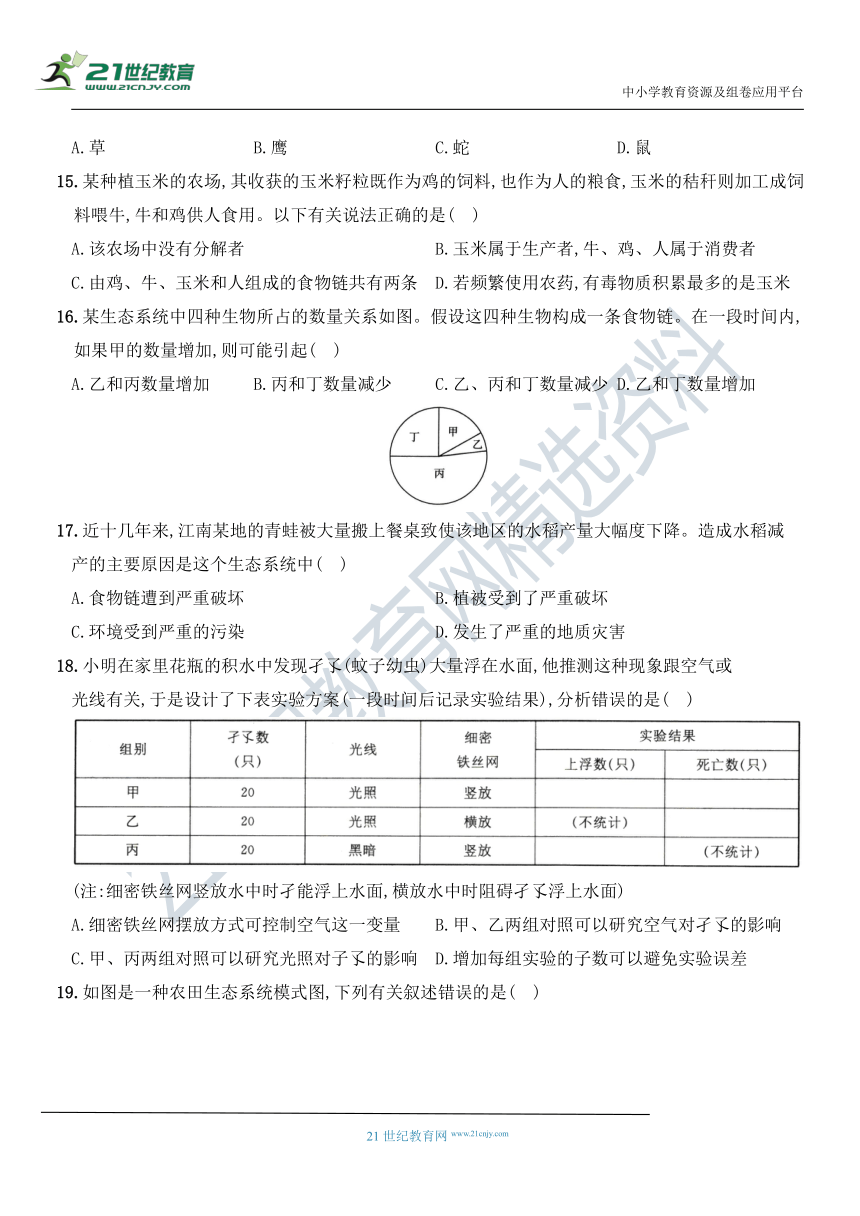

14.如图为某草原生态系统中草、鼠、蛇、鹰四种生物体内有毒物质含量的相对数量相关系。其中丙最可能代表(

)

A.草

B.鹰

C.蛇

D.鼠

15.某种植玉米的农场,其收获的玉米籽粒既作为鸡的饲料,也作为人的粮食,玉米的秸秆则加工成饲料喂牛,牛和鸡供人食用。以下有关说法正确的是(

)

A.该农场中没有分解者

B.玉米属于生产者,牛、鸡、人属于消费者

C.由鸡、牛、玉米和人组成的食物链共有两条

D.若频繁使用农药,有毒物质积累最多的是玉米

16.某生态系统中四种生物所占的数量关系如图。假设这四种生物构成一条食物链。在一段时间内,如果甲的数量增加,则可能引起(

)

A.乙和丙数量增加

B.丙和丁数量减少

C.乙、丙和丁数量减少

D.乙和丁数量增加

17.近十几年来,江南某地的青蛙被大量搬上餐桌致使该地区的水稻产量大幅度下降。造成水稻减

产的主要原因是这个生态系统中(

)

A.食物链遭到严重破坏

B.植被受到了严重破坏

C.环境受到严重的污染

D.发生了严重的地质灾害

18.小明在家里花瓶的积水中发现孑孓(蚊子幼虫)大量浮在水面,他推测这种现象跟空气或

光线有关,于是设计了下表实验方案(一段时间后记录实验结果),分析错误的是(

)

(注:细密铁丝网竖放水中时孑能浮上水面,横放水中时阻碍孑孓浮上水面)

A.细密铁丝网摆放方式可控制空气这一变量

B.甲、乙两组对照可以研究空气对孑孓的影响

C.甲、丙两组对照可以研究光照对子孓的影响

D.增加每组实验的子数可以避免实验误差

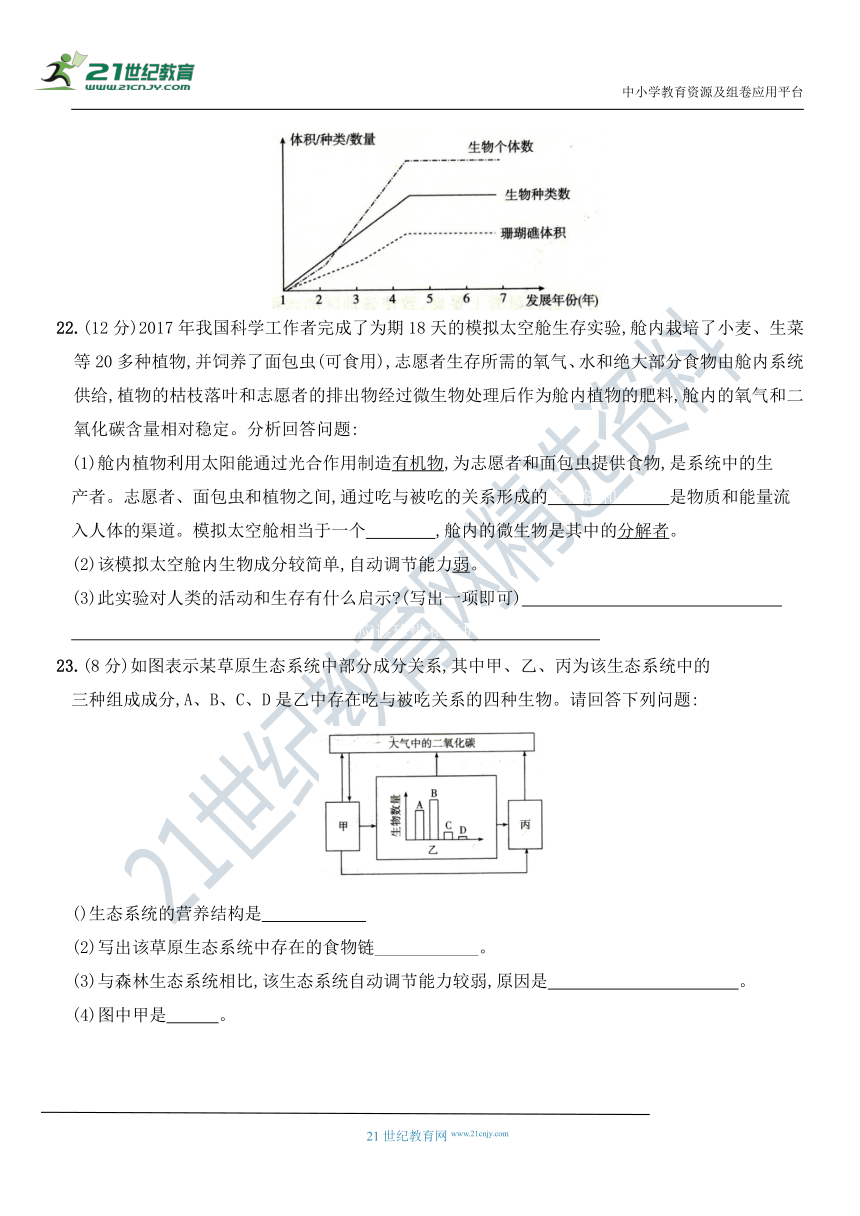

19.如图是一种农田生态系统模式图,下列有关叙述错误的是(

)

A.图中只有一条食物链,可表示为水稻→昆虫→鸭

B.图中水稻和杂草之间存在竞争关系

C.该生态系统中能量主要来自水稻和杂草固定的太阳能

D.图中微生物可以通过分解作用分解鸭的粪便,在生态系统中属于分解者土壤

20.下列有关生态系统的描述错误的是(

)

A.生态系统的自动调节能力是无限的

B.生物圈是最大的生态系统

C.从地域关系来说,各类生态系统是相互关联的

D.在生态系统中,物质和能量沿着食物链和食物网流动

第Ⅱ卷非选择题(共40分)

二、综合题(共40分)

21.(10分)下面是有关珊瑚的介绍。阅读回答问题:

珊瑚虫体内生活着一种海藻叫做虫黄藻。珊瑚虫生长发育需要的氧气以及有机物由虫黄藻提供,而其代谢产生的二氧化碳和氮、磷等无机物则提供给虫黄藻。各种珊瑚,都向见光面扩展,背光面即使有充裕的空间,也不向这方向发育。通常在1020m阳光充足和温暖的浅水区,珊瑚虫才得以充分发育,造就出珊瑚礁。

(1)虫黄藻与珊瑚虫之间的关系是共生。

(2)珊瑚虫的生长发育受光照和温度的影响。

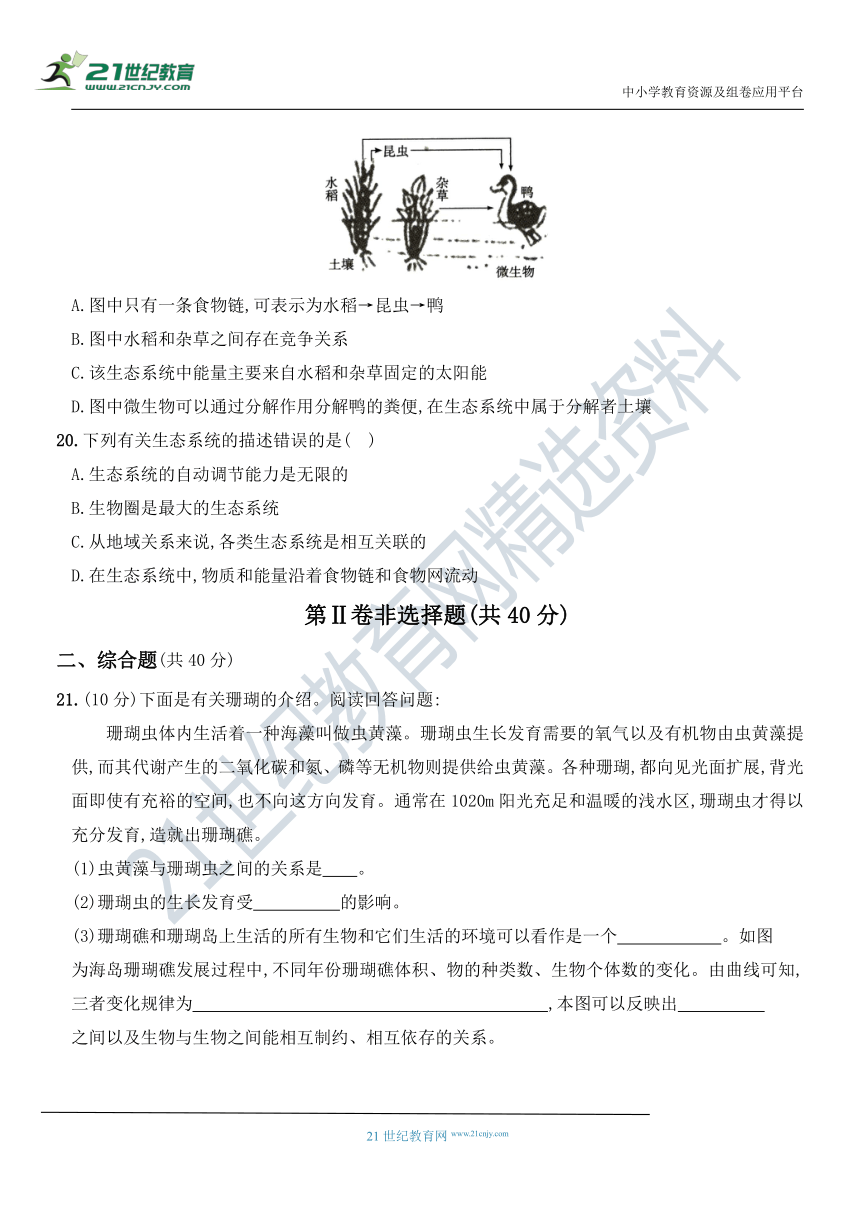

(3)珊瑚礁和珊瑚岛上生活的所有生物和它们生活的环境可以看作是一个海洋生态系统。如图

为海岛珊瑚礁发展过程中,不同年份珊瑚礁体积、物的种类数、生物个体数的变化。由曲线可知,三者变化规律为在前4年均随年份的增加而增加,之后趋于稳定,本图可以反映出环境与生物

之间以及生物与生物之间能相互制约、相互依存的关系。

22.(12分)2017年我国科学工作者完成了为期18天的模拟太空舱生存实验,舱内栽培了小麦、生菜等20多种植物,并饲养了面包虫(可食用),志愿者生存所需的氧气、水和绝大部分食物由舱内系统供给,植物的枯枝落叶和志愿者的排出物经过微生物处理后作为舱内植物的肥料,舱内的氧气和二氧化碳含量相对稳定。分析回答问题:

(1)舱内植物利用太阳能通过光合作用制造有机物,为志愿者和面包虫提供食物,是系统中的生

产者。志愿者、面包虫和植物之间,通过吃与被吃的关系形成的食物链和食物网是物质和能量流

入人体的渠道。模拟太空舱相当于一个生态系统,舱内的微生物是其中的分解者。

(2)该模拟太空舱内生物成分较简单,自动调节能力弱。

(3)此实验对人类的活动和生存有什么启示?(写出一项即可)人类在太空中长期生存是可能的生

物圈是人和其他生物的共同家园,我们应该珍惜和爱护(答案合理即可)

23.(8分)如图表示某草原生态系统中部分成分关系,其中甲、乙、丙为该生态系统中的

三种组成成分,A、B、C、D是乙中存在吃与被吃关系的四种生物。请回答下列问题:

()生态系统的营养结构是____________

(2)写出该草原生态系统中存在的食物链____________。

(3)与森林生态系统相比,该生态系统自动调节能力较弱,原因是生物种类少营养结构简单。

(4)图中甲是生产者。

24.(10分)鼠妇,又称潮虫,它们经常躲在阴暗潮湿的地方,如石块的下面、花盆的底部。当人们移开花盆、搬开石块,鼠妇很快就爬到其他隐蔽的地方。这是为什么呢?生物学兴趣小组想利用以下实验装置,探究“非生物因素对鼠妇生活的影响”。

(1)如果要探究“光对鼠妇生活的影响”,那么在设计对照实验时,在保证其他条件都相同且适宜的前提下,应选择乙(填“甲”“乙”或“丙”)实验装置,该实验的变量是光。

(2)若将10只生理状况基本相同的鼠妇放入乙实验装置的铁盘中央,静置一分钟后,每分钟统计一次明亮处和阴暗处的鼠妇数目,统计5次。结果如下:

为了提高实验结果的可靠性,应对上述实验数据求出平均值。

(3)若某小组的实验结果和其他小组的都不同,应该D(请填写正确选项的对应字母)

A.承认本组的探究活动已经失败

B.坚持本组的实验结果是正确的

C.立即参考其他小组的实验结果修改实验数据

D.坚持实事求是的科学态度,多次重复实验确认结果

(4)如果选择丙装置进行探究实验,可探究影响鼠妇生活的非生物因素是______。

《第一单元

生物和生物圈

教学质量测试》答案

1.A煤不具有生命的特征,煤燃烧不属于生命现象。

2.C“野火烧不尽,春风吹又生。”这句诗描述了小草顽强的生命力,体现了生物能够生长和繁殖的特征。

3.B能进行运动不属于生物的特性,如植物一般不能运动;只有绿色植物具有通过光合作用制造有机物的特征;绝大多数生物需要吸入氧气,呼出二氧化碳,但有些厌氧菌呼吸不需要氧气

4.A根据生物的形态结构特征把生物分为动物、植物和其他生物。牛和草属于动物和植物,河水、阳光和空气不是生物;蝙蝠是陆生生物,鱼是水生生物。故选A。

5.D塔克拉玛干沙漠与西双版纳最主要的区别是水分的不同。

6.B环境中影响生物生活和分布的因素叫生态因素,分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。生物因素是指环境中影响某种生物生活的其他生物,包括同种和不同种生物之间的相互作用。豆苗与草,相互争夺阳光、水分、无机盐和生存的空间等,属于竞争关系,反映了生物因素对生物的影响,B正确。

7.A部分宠物犬进入盛夏脱毛,是生物适应环境。

8.B“春兰秋菊”是非生物因素光照对生物的影响。

9.A生态系统是在一定的空间范围内,生物与环境形成的统一的整体。由生物部分和非生物部分组成。“松花江”即包括了非生物环境,又包括了此环境中所有的生物,因此能代表生态系统。

10.D生物圈的范围以海平面为标准,向上可到达约10千米的高度,向下可深入10千米左右深度,包括大气圈的底部、水圈的大部和岩石圈的表面。

11.C谷雨是二十四节气之一,谷雨前后,适于播种与移栽植物,体现了非生物因素水分和温度对生物的影响。

12.D生态系统中的能量最终来自绿色植物通过光合作用固定的太阳能。

13.B南极常年温度低,生物种类少,分解者也很少,粪便和塑料等垃圾得不到处理,将会破坏生态环境。

14.B营养级别越高的生物体内的有毒物质越多,因此可知食物链草→鼠→蛇→鹰中鹰体内的有毒物质最多。由图可知有毒物质最多的是丙,所以丙最可能代表鹰。

15.B农场中的细菌和真菌会分解动植物遗体或动物的排泄物,从中取得有机物来生成无机物,供给植物进行光合作用,进入生态循环,是生态系统中的分解者,A错误;由鸡、牛、玉米和人组成的食物链有:玉米→牛→人,玉米→鸡→人,玉米→人,共3条,C错误;在生态系统中,有毒物质可以通过食物链在生物体内不断积累,此农场中有毒物质积累最多的是人,D错误。

16.A在生态系统中,能量随食物链递减,营养级越高,获得的能量越少,生物的数量也越少。由图可知,图中存在着食物链:丙→丁→甲→乙,如果甲的数量增加,一段时间内乙数量增加,丁数量减少,丙数量增加。

17.A青蛙以稻田中的害虫为食,如果大量捕杀青蛙,会破坏食物链,使稻田里害虫的天敌减少,害虫会大量繁殖,使水稻减产,生态系统就会遭到破坏。

18.D在实验中,出现误差是难免的,增加每组实验的孑孓数可以避免偶然性,减小实验误差,但是不能避免实验误差,D错误。

19.A图中共有三条食物链,分别为水稻→昆虫→鸭,水稻→鸭,杂草→鸭,A错误。

20.A生态系统的自动调节能力是有一定的限度的,A错误

21.解析:(1)虫黄藻通过光合作用为珊瑚虫提供有机物作外为营养物质,珊瑚虫代谢产生的二氧化碳、无机盐等无机物,可以作为虫黄藻光合作用的原料,因此珊瑚虫和虫黄藻二者之间的关系是共生。

(2)各种珊瑚,都向见光面扩展,背光面即使有充裕的空间,也不向这方向发育。通常在10~20m阳光充足和温暖的浅水区,珊瑚虫才得以充分发育,造就出珊瑚礁。珊瑚虫的生长发育受光照和温度的影响。

(3)题中珊瑚礁区域形成了一种典型的海洋生态系统。据图可见:珊瑚礁体积、生物的种类数、生物个体数变化在前4年均随年份的增加而增加,之后趋于稳定。可见环境与生物之间以及生物与生物之间能相互制约、相互依存。

答案:(1)共生

(2)光照和温度

(3)海洋生态系统

在前4年均随年份的增加而增加,之后趋于稳定

环境与生物

22.解析:(1)绿色植物能吸收空气中的二氧化碳,利用太阳能进行光合作用,制造有机物;志愿者、面包虫和植物之间,通过吃与被吃的关系形成的食物链和食物网是物质和能量流入人体的渠道。模拟太空舱相当于一个生态系统,舱内的微生物是其中的分解者。

(2)太空舱内生物成分较简单,自动调节能力弱。

(3)此实验可以得出:人类在太空中长期生存是可能的;生物圈是人和其他生物的共同家园,我们应该珍惜和爱护。

答案:(1)有机物

食物链和食物网

生态系统

分解者

(2)弱

(3)人类在太空中长期生存是可能的;生物圈是人和其他生物的共同家园,我们应该珍惜和爱护

(答案合理即可)

23.解析:(1)生态系统的营养结构是食物链和食物网。

(2)在生态系统中,不同生物之间由于吃与被吃的关构成食物链。所以图中构成的食物链为甲→B→A→C→D

(3)在生态系统中生物种类越多,营养结构越复杂,自动调节能力就越强。森林生态系统的生物种类多,营养结构复杂,自动调节能力强。

(4)图中甲是生产者,为乙提供食物。

答案:(1)食物链和食物网

(2)甲→B→A→C→D

(3)生物种类少,营养结构简单

(4)生产者

24.解析:(1)在探究“光对鼠妇生活的影响”中,实验变量是光,在设计实验时,要给鼠妇提供明亮和黑暗两种环境,应选择乙装置

(2)因为一次实验存在一定的偶然性和误差,结果取多次实验的平均值,可以减少误差。

(3)承认本组的探究活动是失败的、坚持本组的实验结果是正确的、立即参考其他小组的实验结果进行修改,都不符合科学探究的要求;坚持实事求是的科学态度,多次重复实验确认结果是否正确,符合科学探究的要求。

(4)如果选择丙装置进行探究实验,铁盘的一侧是干土,另一侧是湿土,实验的变量是水分,可探究影响鼠妇生活的非生物因素是水分。

答案:(1)乙

光

(2)平均

(3)D

(4)水分

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网www.21cnjy.com

人教版初一年级生物上册

第一单元

生物和生物圈

教学质量测试

(时间:50分钟

满分:100分)

第Ⅰ卷选择题(共60分)

一、单项选择题(每小题3分,共60分)

1.下列不属于生命现象的是(

)

A.煤燃烧

B.蛇冬眠

C.铁树开花

D.种子萌发成幼苗

2.“野火烧不尽,春风吹又生。”体现了生物的哪一基本特征(

)

A.需要营养

B.能对外界刺激作出反应

C.能生长和繁殖

D.能进行呼吸

3.生物圈中的生物都具有的共同特征是(

)

A.能进行运动

B.能繁殖后代

C.能通过光合作用制造有机物

D.能呼吸并消耗氧气

4.下列生物按形态结构特征划分的一组是(

)

A.牛和草

B.鱼和河水

C.空气和阳光

D.蝙蝠和鱼

5.新疆塔克拉玛干沙漠到处都是不毛之地,而云南的西双版纳却植物繁茂,影响植物分布的主要因素是(

)

A.阳光

B.空气

C.温度

D.水分

6.下列哪一诗句反映了在自然界中生物之间的作用是相互的(

)

A.近水楼台先得月,向阳花木早逢春

B.种豆南山下,草盛豆苗稀

C.竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知

D.人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开

7.下列叙述中不属于生物能够影响环境的实例是(

)

A.部分宠物犬进入盛夏脱毛

B.蚯蚓能疏松土壤

C.“三北”防护林能防风固沙

D.西双版纳原始森林茂密,气候湿润多雨

8.在下列有关生物与环境关系的叙述中,不正确的是(

)

A.“万物生长靠太阳”说明生物生存离不开环境

B.“春兰秋菊”反映了生物因素对生物性状的影响

C.“候鸟迁徙”体现了非生物因素对生物的影响

D.“大树底下好乘凉”体现了生物对环境的影响

9.“我的家在东北松花江上,那里有满山遍野的大豆高粱…”下列有关描述中属于生态系统的是(

)

A.松花江

B.松花江里所有的鱼

C.松花江里所有的生物

D.松花江里所有的植物

10.下列对生物圈范围的说法中,正确的是(

)

①水圈的大部

②岩石圈的表面

③大气圈的底部

④上达海平面以上约10千米高度

⑤下至海平面以下10千米左右深度

A.①②③④

B.②③④⑤

C.①③④⑤

D.①②③④⑤

11.谷雨是春季最后一个节气。谚语“谷雨前后,种瓜点豆”意思是说谷雨前后适于播种。这

体现了哪些非生物因素对生物的影响(

)

A.阳光、温度

B.土壤、水分

C.水分、温度

D.空气、阳光

12.如图是某农田生态系统食物网及部分能量流动示意图。据图分析,下列叙述不正确的是(

)

A.水稻与稻草为竞争关系

B.蝗虫、蛇等为消费者

C.共有2条食物链

D.图中能量最终来自水稻和稻草

13.科学工作者在南极科学研究结束后会把塑料等难以分解的垃圾和粪便等生活垃圾带离,其原因是(

)

A.缺少消费者

B.缺少分解者

C.缺乏必要的生活设施

D.缺少生产者

14.如图为某草原生态系统中草、鼠、蛇、鹰四种生物体内有毒物质含量的相对数量相关系。其中丙最可能代表(

)

A.草

B.鹰

C.蛇

D.鼠

15.某种植玉米的农场,其收获的玉米籽粒既作为鸡的饲料,也作为人的粮食,玉米的秸秆则加工成饲料喂牛,牛和鸡供人食用。以下有关说法正确的是(

)

A.该农场中没有分解者

B.玉米属于生产者,牛、鸡、人属于消费者

C.由鸡、牛、玉米和人组成的食物链共有两条

D.若频繁使用农药,有毒物质积累最多的是玉米

16.某生态系统中四种生物所占的数量关系如图。假设这四种生物构成一条食物链。在一段时间内,如果甲的数量增加,则可能引起(

)

A.乙和丙数量增加

B.丙和丁数量减少

C.乙、丙和丁数量减少

D.乙和丁数量增加

17.近十几年来,江南某地的青蛙被大量搬上餐桌致使该地区的水稻产量大幅度下降。造成水稻减

产的主要原因是这个生态系统中(

)

A.食物链遭到严重破坏

B.植被受到了严重破坏

C.环境受到严重的污染

D.发生了严重的地质灾害

18.小明在家里花瓶的积水中发现孑孓(蚊子幼虫)大量浮在水面,他推测这种现象跟空气或

光线有关,于是设计了下表实验方案(一段时间后记录实验结果),分析错误的是(

)

(注:细密铁丝网竖放水中时孑能浮上水面,横放水中时阻碍孑孓浮上水面)

A.细密铁丝网摆放方式可控制空气这一变量

B.甲、乙两组对照可以研究空气对孑孓的影响

C.甲、丙两组对照可以研究光照对子孓的影响

D.增加每组实验的子数可以避免实验误差

19.如图是一种农田生态系统模式图,下列有关叙述错误的是(

)

A.图中只有一条食物链,可表示为水稻→昆虫→鸭

B.图中水稻和杂草之间存在竞争关系

C.该生态系统中能量主要来自水稻和杂草固定的太阳能

D.图中微生物可以通过分解作用分解鸭的粪便,在生态系统中属于分解者土壤

20.下列有关生态系统的描述错误的是(

)

A.生态系统的自动调节能力是无限的

B.生物圈是最大的生态系统

C.从地域关系来说,各类生态系统是相互关联的

D.在生态系统中,物质和能量沿着食物链和食物网流动

第Ⅱ卷非选择题(共40分)

二、综合题(共40分)

21.(10分)下面是有关珊瑚的介绍。阅读回答问题:

珊瑚虫体内生活着一种海藻叫做虫黄藻。珊瑚虫生长发育需要的氧气以及有机物由虫黄藻提供,而其代谢产生的二氧化碳和氮、磷等无机物则提供给虫黄藻。各种珊瑚,都向见光面扩展,背光面即使有充裕的空间,也不向这方向发育。通常在1020m阳光充足和温暖的浅水区,珊瑚虫才得以充分发育,造就出珊瑚礁。

(1)虫黄藻与珊瑚虫之间的关系是共生。

(2)珊瑚虫的生长发育受光照和温度的影响。

(3)珊瑚礁和珊瑚岛上生活的所有生物和它们生活的环境可以看作是一个海洋生态系统。如图

为海岛珊瑚礁发展过程中,不同年份珊瑚礁体积、物的种类数、生物个体数的变化。由曲线可知,三者变化规律为在前4年均随年份的增加而增加,之后趋于稳定,本图可以反映出环境与生物

之间以及生物与生物之间能相互制约、相互依存的关系。

22.(12分)2017年我国科学工作者完成了为期18天的模拟太空舱生存实验,舱内栽培了小麦、生菜等20多种植物,并饲养了面包虫(可食用),志愿者生存所需的氧气、水和绝大部分食物由舱内系统供给,植物的枯枝落叶和志愿者的排出物经过微生物处理后作为舱内植物的肥料,舱内的氧气和二氧化碳含量相对稳定。分析回答问题:

(1)舱内植物利用太阳能通过光合作用制造有机物,为志愿者和面包虫提供食物,是系统中的生

产者。志愿者、面包虫和植物之间,通过吃与被吃的关系形成的食物链和食物网是物质和能量流

入人体的渠道。模拟太空舱相当于一个生态系统,舱内的微生物是其中的分解者。

(2)该模拟太空舱内生物成分较简单,自动调节能力弱。

(3)此实验对人类的活动和生存有什么启示?(写出一项即可)人类在太空中长期生存是可能的生

物圈是人和其他生物的共同家园,我们应该珍惜和爱护(答案合理即可)

23.(8分)如图表示某草原生态系统中部分成分关系,其中甲、乙、丙为该生态系统中的

三种组成成分,A、B、C、D是乙中存在吃与被吃关系的四种生物。请回答下列问题:

()生态系统的营养结构是____________

(2)写出该草原生态系统中存在的食物链____________。

(3)与森林生态系统相比,该生态系统自动调节能力较弱,原因是生物种类少营养结构简单。

(4)图中甲是生产者。

24.(10分)鼠妇,又称潮虫,它们经常躲在阴暗潮湿的地方,如石块的下面、花盆的底部。当人们移开花盆、搬开石块,鼠妇很快就爬到其他隐蔽的地方。这是为什么呢?生物学兴趣小组想利用以下实验装置,探究“非生物因素对鼠妇生活的影响”。

(1)如果要探究“光对鼠妇生活的影响”,那么在设计对照实验时,在保证其他条件都相同且适宜的前提下,应选择乙(填“甲”“乙”或“丙”)实验装置,该实验的变量是光。

(2)若将10只生理状况基本相同的鼠妇放入乙实验装置的铁盘中央,静置一分钟后,每分钟统计一次明亮处和阴暗处的鼠妇数目,统计5次。结果如下:

为了提高实验结果的可靠性,应对上述实验数据求出平均值。

(3)若某小组的实验结果和其他小组的都不同,应该D(请填写正确选项的对应字母)

A.承认本组的探究活动已经失败

B.坚持本组的实验结果是正确的

C.立即参考其他小组的实验结果修改实验数据

D.坚持实事求是的科学态度,多次重复实验确认结果

(4)如果选择丙装置进行探究实验,可探究影响鼠妇生活的非生物因素是______。

《第一单元

生物和生物圈

教学质量测试》答案

1.A煤不具有生命的特征,煤燃烧不属于生命现象。

2.C“野火烧不尽,春风吹又生。”这句诗描述了小草顽强的生命力,体现了生物能够生长和繁殖的特征。

3.B能进行运动不属于生物的特性,如植物一般不能运动;只有绿色植物具有通过光合作用制造有机物的特征;绝大多数生物需要吸入氧气,呼出二氧化碳,但有些厌氧菌呼吸不需要氧气

4.A根据生物的形态结构特征把生物分为动物、植物和其他生物。牛和草属于动物和植物,河水、阳光和空气不是生物;蝙蝠是陆生生物,鱼是水生生物。故选A。

5.D塔克拉玛干沙漠与西双版纳最主要的区别是水分的不同。

6.B环境中影响生物生活和分布的因素叫生态因素,分为非生物因素和生物因素。非生物因素包括:光、温度、水、空气、土壤等。生物因素是指环境中影响某种生物生活的其他生物,包括同种和不同种生物之间的相互作用。豆苗与草,相互争夺阳光、水分、无机盐和生存的空间等,属于竞争关系,反映了生物因素对生物的影响,B正确。

7.A部分宠物犬进入盛夏脱毛,是生物适应环境。

8.B“春兰秋菊”是非生物因素光照对生物的影响。

9.A生态系统是在一定的空间范围内,生物与环境形成的统一的整体。由生物部分和非生物部分组成。“松花江”即包括了非生物环境,又包括了此环境中所有的生物,因此能代表生态系统。

10.D生物圈的范围以海平面为标准,向上可到达约10千米的高度,向下可深入10千米左右深度,包括大气圈的底部、水圈的大部和岩石圈的表面。

11.C谷雨是二十四节气之一,谷雨前后,适于播种与移栽植物,体现了非生物因素水分和温度对生物的影响。

12.D生态系统中的能量最终来自绿色植物通过光合作用固定的太阳能。

13.B南极常年温度低,生物种类少,分解者也很少,粪便和塑料等垃圾得不到处理,将会破坏生态环境。

14.B营养级别越高的生物体内的有毒物质越多,因此可知食物链草→鼠→蛇→鹰中鹰体内的有毒物质最多。由图可知有毒物质最多的是丙,所以丙最可能代表鹰。

15.B农场中的细菌和真菌会分解动植物遗体或动物的排泄物,从中取得有机物来生成无机物,供给植物进行光合作用,进入生态循环,是生态系统中的分解者,A错误;由鸡、牛、玉米和人组成的食物链有:玉米→牛→人,玉米→鸡→人,玉米→人,共3条,C错误;在生态系统中,有毒物质可以通过食物链在生物体内不断积累,此农场中有毒物质积累最多的是人,D错误。

16.A在生态系统中,能量随食物链递减,营养级越高,获得的能量越少,生物的数量也越少。由图可知,图中存在着食物链:丙→丁→甲→乙,如果甲的数量增加,一段时间内乙数量增加,丁数量减少,丙数量增加。

17.A青蛙以稻田中的害虫为食,如果大量捕杀青蛙,会破坏食物链,使稻田里害虫的天敌减少,害虫会大量繁殖,使水稻减产,生态系统就会遭到破坏。

18.D在实验中,出现误差是难免的,增加每组实验的孑孓数可以避免偶然性,减小实验误差,但是不能避免实验误差,D错误。

19.A图中共有三条食物链,分别为水稻→昆虫→鸭,水稻→鸭,杂草→鸭,A错误。

20.A生态系统的自动调节能力是有一定的限度的,A错误

21.解析:(1)虫黄藻通过光合作用为珊瑚虫提供有机物作外为营养物质,珊瑚虫代谢产生的二氧化碳、无机盐等无机物,可以作为虫黄藻光合作用的原料,因此珊瑚虫和虫黄藻二者之间的关系是共生。

(2)各种珊瑚,都向见光面扩展,背光面即使有充裕的空间,也不向这方向发育。通常在10~20m阳光充足和温暖的浅水区,珊瑚虫才得以充分发育,造就出珊瑚礁。珊瑚虫的生长发育受光照和温度的影响。

(3)题中珊瑚礁区域形成了一种典型的海洋生态系统。据图可见:珊瑚礁体积、生物的种类数、生物个体数变化在前4年均随年份的增加而增加,之后趋于稳定。可见环境与生物之间以及生物与生物之间能相互制约、相互依存。

答案:(1)共生

(2)光照和温度

(3)海洋生态系统

在前4年均随年份的增加而增加,之后趋于稳定

环境与生物

22.解析:(1)绿色植物能吸收空气中的二氧化碳,利用太阳能进行光合作用,制造有机物;志愿者、面包虫和植物之间,通过吃与被吃的关系形成的食物链和食物网是物质和能量流入人体的渠道。模拟太空舱相当于一个生态系统,舱内的微生物是其中的分解者。

(2)太空舱内生物成分较简单,自动调节能力弱。

(3)此实验可以得出:人类在太空中长期生存是可能的;生物圈是人和其他生物的共同家园,我们应该珍惜和爱护。

答案:(1)有机物

食物链和食物网

生态系统

分解者

(2)弱

(3)人类在太空中长期生存是可能的;生物圈是人和其他生物的共同家园,我们应该珍惜和爱护

(答案合理即可)

23.解析:(1)生态系统的营养结构是食物链和食物网。

(2)在生态系统中,不同生物之间由于吃与被吃的关构成食物链。所以图中构成的食物链为甲→B→A→C→D

(3)在生态系统中生物种类越多,营养结构越复杂,自动调节能力就越强。森林生态系统的生物种类多,营养结构复杂,自动调节能力强。

(4)图中甲是生产者,为乙提供食物。

答案:(1)食物链和食物网

(2)甲→B→A→C→D

(3)生物种类少,营养结构简单

(4)生产者

24.解析:(1)在探究“光对鼠妇生活的影响”中,实验变量是光,在设计实验时,要给鼠妇提供明亮和黑暗两种环境,应选择乙装置

(2)因为一次实验存在一定的偶然性和误差,结果取多次实验的平均值,可以减少误差。

(3)承认本组的探究活动是失败的、坚持本组的实验结果是正确的、立即参考其他小组的实验结果进行修改,都不符合科学探究的要求;坚持实事求是的科学态度,多次重复实验确认结果是否正确,符合科学探究的要求。

(4)如果选择丙装置进行探究实验,铁盘的一侧是干土,另一侧是湿土,实验的变量是水分,可探究影响鼠妇生活的非生物因素是水分。

答案:(1)乙

光

(2)平均

(3)D

(4)水分

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网www.21cnjy.com