2011高二地理课件 1.1.区域的基本含义 (湘教版必修3)

文档属性

| 名称 | 2011高二地理课件 1.1.区域的基本含义 (湘教版必修3) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2011-09-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

第一节 区域的基本含义

预习新起点

知能新整合

学点一

典例分析

对应训练

学点二

典例分析

对应训练

学点三

典例分析

对应训练

合作讨论

区域的基本含义

区域具有一定的__________

区域内部表现出明显的相似性和_________性,

区域之间则具有显著的________性

区域具有一定的_______、特色和功能

区域之间是__________的,一个区域的发展变化

会影响到________和相关的地区

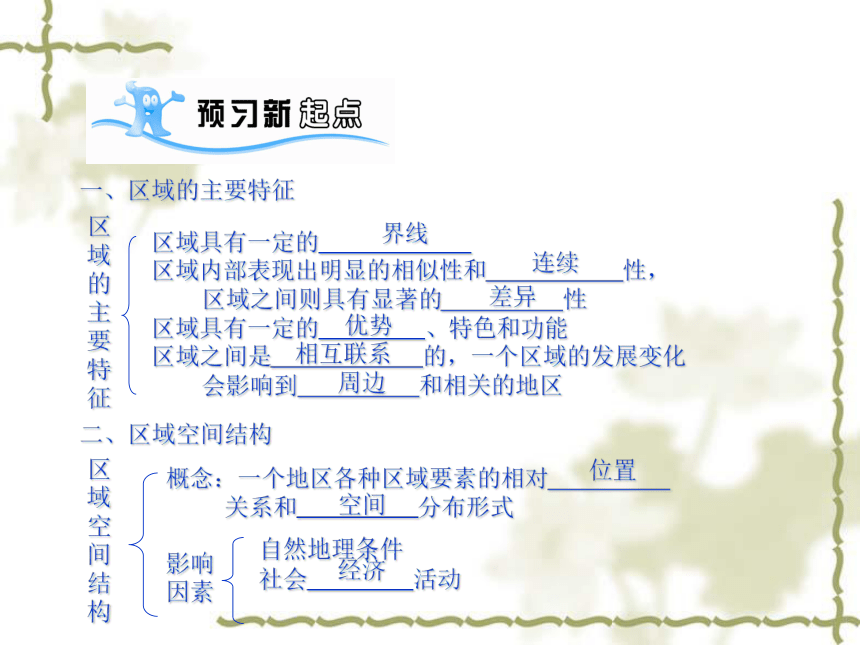

一、区域的主要特征

区域的主要特征

界线

连续

差异

优势

相互联系

周边

自然地理条件

社会_______活动

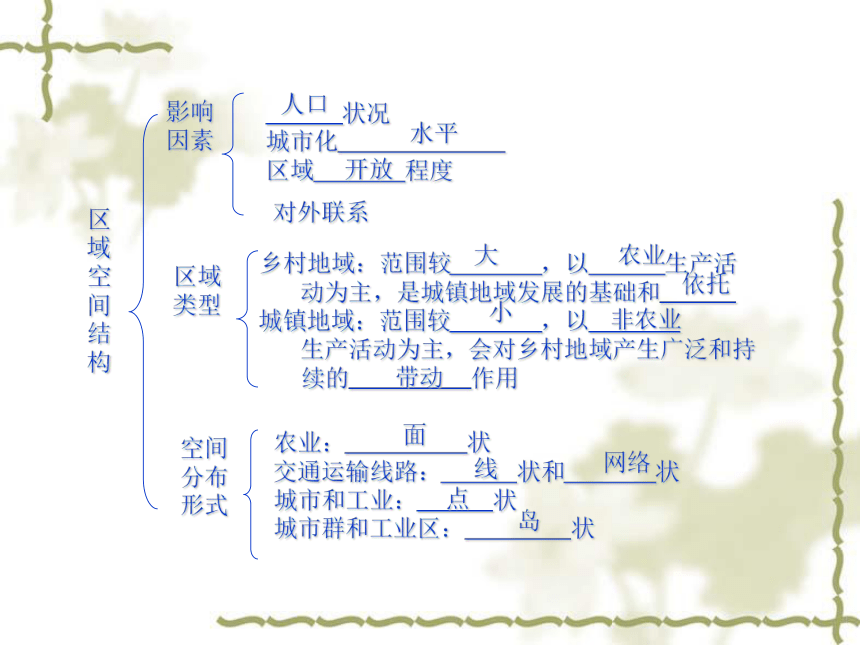

二、区域空间结构

区域空间结构

概念:一个地区各种区域要素的相对________

关系和________分布形式

位置

空间

影响因素

经济

_____状况

城市化___________

区域______程度

区域空间结构

影响因素

人口

水平

开放

农业:________状

交通运输线路:_____状和______状

城市和工业:_____状

城市群和工业区:_______状

对外联系

区域类型

乡村地域:范围较______,以_____生产活

动为主,是城镇地域发展的基础和_____

城镇地域:范围较______,以______

生产活动为主,会对乡村地域产生广泛和持

续的________作用

大

农业

依托

小

非农业

带动

空间分布形式

面

线

网络

点

岛

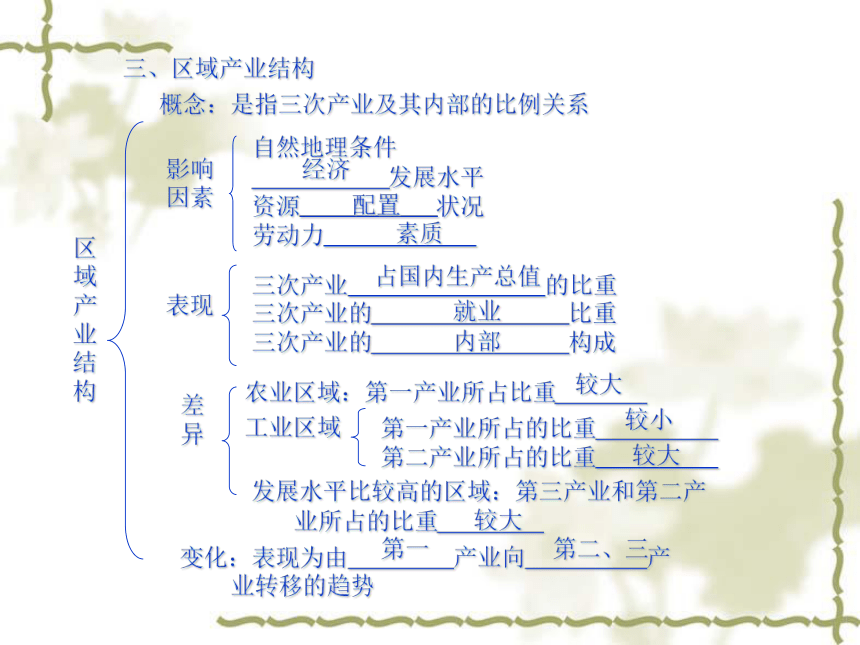

三、区域产业结构

区域产业结构

概念:是指三次产业及其内部的比例关系

影响因素

自然地理条件

_________发展水平

资源_________状况

劳动力__________

经济

配置

素质

表现

三次产业_____________的比重

三次产业的_____________比重

三次产业的_____________构成

占国内生产总值

就业

内部

差异

农业区域:第一产业所占比重______

较大

发展水平比较高的区域:第三产业和第二产

业所占的比重_______

工业区域

第一产业所占的比重________

第二产业所占的比重________

较小

较大

较大

变化:表现为由_______产业向________产

业转移的趋势

第一

第二、三

学点一 区域的主要特征

1.区域的概念:区域(Region)通常是指一定的地域空间。区域是地理最常用的基本概念之一。

2.区域的主要特征:具体表现在以下几个方面:

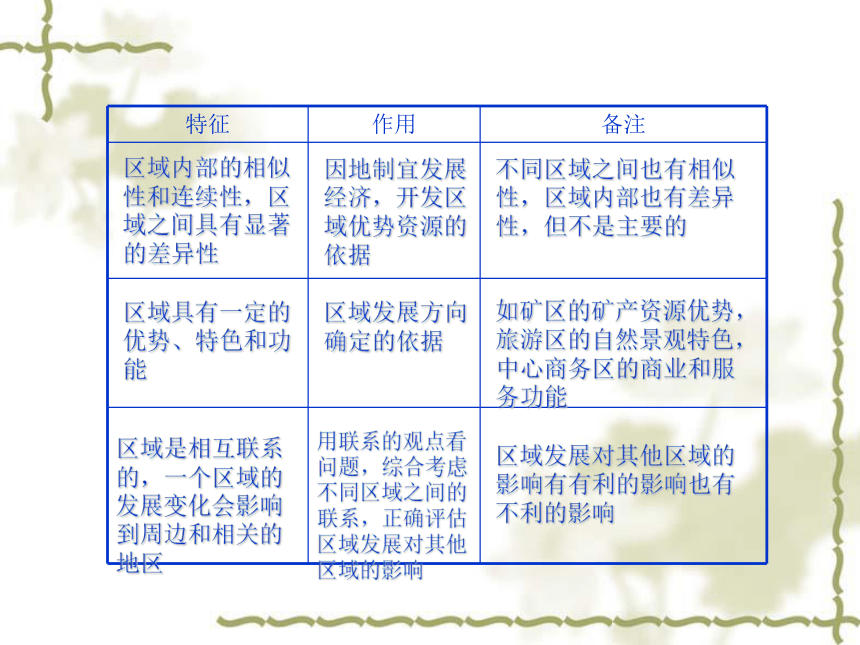

特征 作用 备注

区域具有一定界线

进行区域划分,确定具体区域的基本依据

有的区域有明确界线,行政区界线就非常明确。如国界等行政区界线。

经济活动区和自然区界线通常不很明确。如温带草原区、美国小麦区等

特征 作用 备注

区域内部的相似性和连续性,区域之间具有显著的差异性

因地制宜发展经济,开发区域优势资源的依据

不同区域之间也有相似性,区域内部也有差异性,但不是主要的

区域具有一定的优势、特色和功能

区域发展方向确定的依据

如矿区的矿产资源优势,旅游区的自然景观特色,中心商务区的商业和服务功能

区域是相互联系的,一个区域的发展变化会影响到周边和相关的地区

用联系的观点看问题,综合考虑不同区域之间的联系,正确评估区域发展对其他区域的影响

区域发展对其他区域的影响有有利的影响也有不利的影响

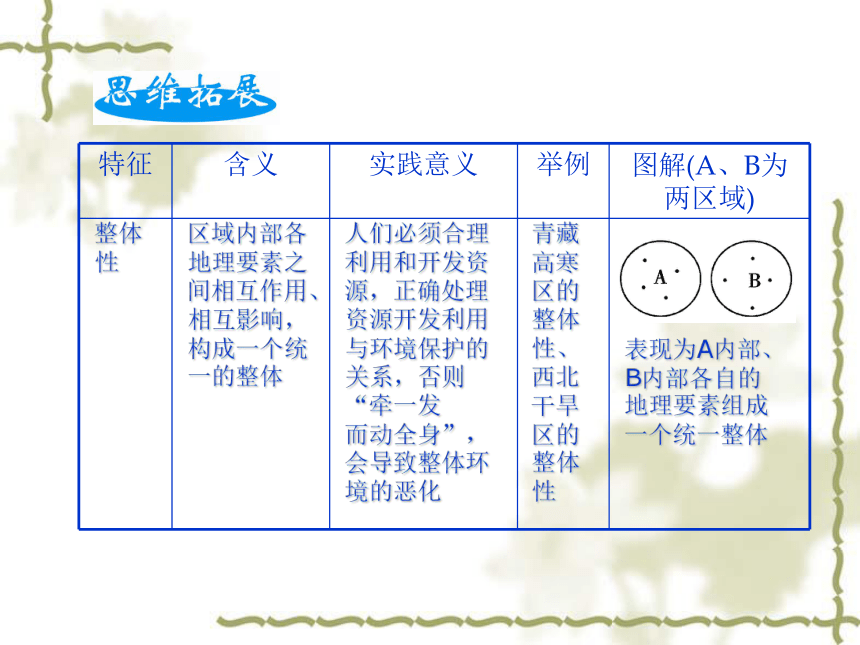

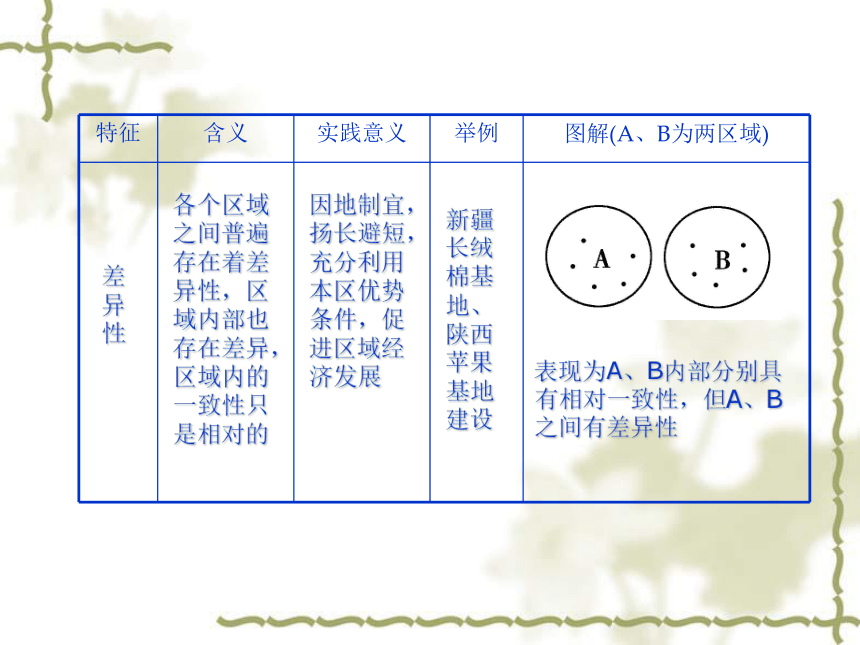

特征 含义 实践意义 举例 图解(A、B为两区域)

整体性

区域内部各地理要素之间相互作用、相互影响,构成一个统一的整体

人们必须合理利用和开发资源,正确处理资源开发利用与环境保护的关系,否则“牵一发

而动全身”,会导致整体环境的恶化

青藏高寒区的整体性、西北干旱区的整体性

表现为A内部、B内部各自的地理要素组成一个统一整体

特征 含义 实践意义 举例 图解(A、B为两区域)

差

异

性

各个区域之间普遍存在着差异性,区域内部也存在差异,区域内的一致性只是相对的

因地制宜,扬长避短,充分利用本区优势条件,促进区域经济发展

新疆长绒棉基地、陕西苹果基地建设

表现为A、B内部分别具有相对一致性,但A、B之间有差异性

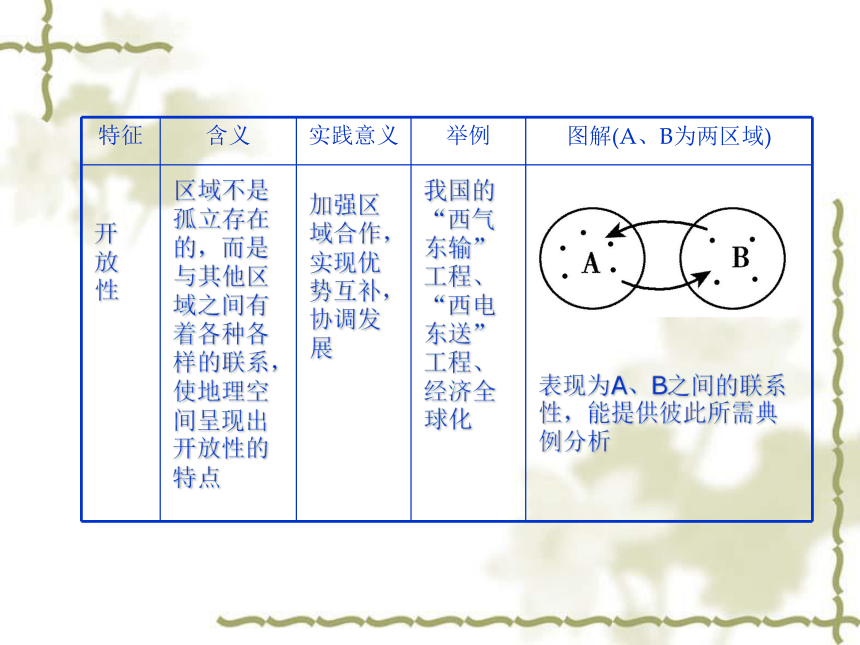

特征 含义 实践意义 举例 图解(A、B为两区域)

开放性

区域不是孤立存在的,而是与其他区域之间有着各种各样的联系,使地理空间呈现出开放性的特点

加强区域合作,实现优势互补,协调发展

我国的“西气东输”工程、“西电东送”工程、经济全球化

表现为A、B之间的联系性,能提供彼此所需典例分析

*典例分析*

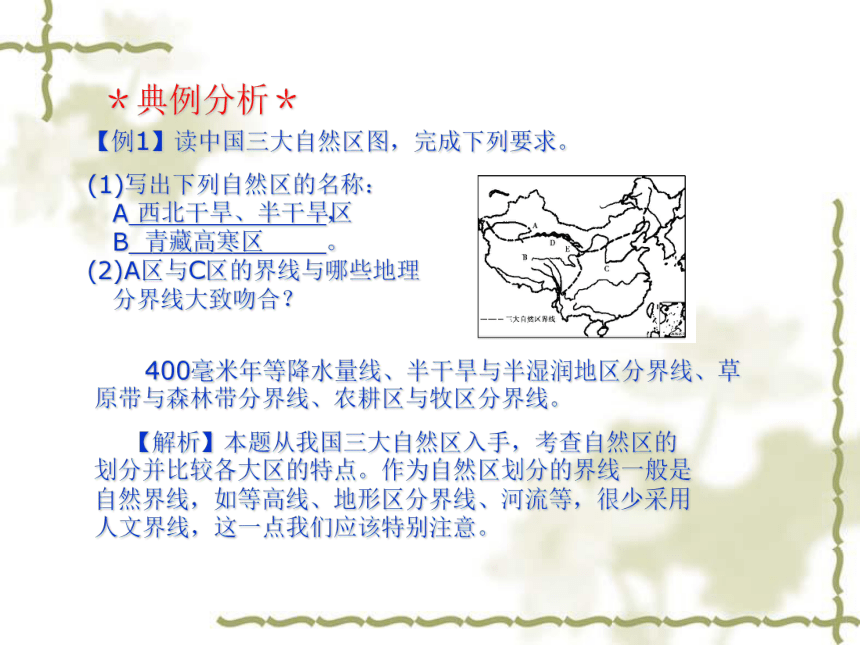

【例1】读中国三大自然区图,完成下列要求。

(1)写出下列自然区的名称:

A_____________,

B_____________。

(2)A区与C区的界线与哪些地理

分界线大致吻合?

400毫米年等降水量线、半干旱与半湿润地区分界线、草原带与森林带分界线、农耕区与牧区分界线。

西北干旱、半干旱区

青藏高寒区

【解析】本题从我国三大自然区入手,考查自然区的划分并比较各大区的特点。作为自然区划分的界线一般是自然界线,如等高线、地形区分界线、河流等,很少采用人文界线,这一点我们应该特别注意。

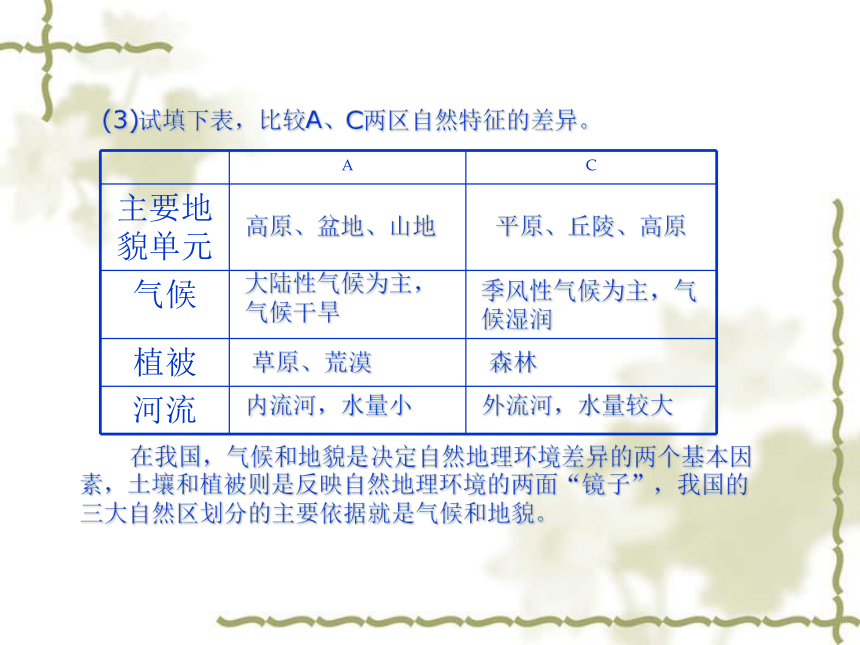

(3)试填下表,比较A、C两区自然特征的差异。

在我国,气候和地貌是决定自然地理环境差异的两个基本因素,土壤和植被则是反映自然地理环境的两面“镜子”,我国的三大自然区划分的主要依据就是气候和地貌。

A C

主要地貌单元

气候

植被

河流

外流河,水量较大

高原、盆地、山地

平原、丘陵、高原

大陆性气候为主,气候干旱

季风性气候为主,气候湿润

草原、荒漠

森林

内流河,水量小

*对应训练*

下列对区域的主要特征说法不正确的是( )

A.区域具有一定的范围,其大小迥异

B.区域具有一定的界线,其边界都是明确的

C.区域内部表现为相似性,区域之间有明显的差异性

D.区域之间是相互联系、相互影响的

B

学点二 区域空间结构

1.概念:区域空间结构是指一个地区各种区域要素的相对位置关系和空间分布形式,它是区域自然、人文因素长期作用和相互影响的结果。

2.区域空间结构的影响因素

影响因素 影响举例

自然地理条件

如山区,城市空间结构呈条带状或组团式,平原地区多集中式

社会经济活动

如农业表现为面状,交通运输线路表现为线状和网络状等

影响因素 影响举例

人口状况

人口稠密的区域形成城市群,表现为岛状,人口稀少的区域,城市表现为点状

城市化

水平

长江三角洲城市化水平高,城市表现为岛状的城市群

区域开放程度

东南沿海地区经济发达,工业集中,工业区呈岛状

对外联系

交通发达区域交通线呈网络状

3.区域空间结构分类

(1)从总体上看,区域空间结构可以分为乡村地域和城镇地域,乡村地域和城镇地域主要特征如下表所示:

乡村 城镇

区域范围

产业结构

人口

关系

(2)从空间分布形式来看,通常情况下,可以分为农业、交通运输线路、城市(城市群)、工业(工业区)等多种形式。区域是汇集农业、工业、交通运输等产业,点、线、面相结合的自然和社会综合体。主要特点如下表所示:

大

小

以农业为主

以工业和第三产业为主

以农业人口为主,人口密度小

以非农业人口为主,人口密度大

乡村地域是城镇地域发展的基础和依托,但城镇地域会对乡村地域产生广泛和持续的带动作用

农业

交通运输线路

城市和工业

城市群和工业区

面状

线状和网络状

点状

岛状

4.区域空间结构的变化

区域空间结构是不断变化的,如下表:

区域发展过程 交通运输 城市发展 农业用地规模

区域发

展早期

交通方式单一,线路较少且表现为线状

城市区域狭小

农业用地规模大

区域发展过程 交通运输 城市发展 农业用地规模

区域发展中期

区域发

展后期

出现铁路运输,交通线密集并交织成网

乡村地区发展为城镇地区,城市区域扩大

农业用地变少

交通网络稠密,交通线路四通八达并深入区域的各个部分

城市地域不断扩大

农业用地转变为城市用地

*典例分析*

【例2】读某一地区的区域发展过程图,分析回答:

(1)从经济活动的角度看,图中区域空间结构大致由____、

________、_________三部分组成。

(2)该区域从发展早期→发展中期→发展晚期,其交通运输条

件的变化是_____________________________

_______________________

交通运输线路的种类、长度、密度在增加,交通网络体系不断完善

区域核心

网络系统

外围空间

(3)从区域空间结构的发展变化看,该区域_________的

范围在扩大,_________的范围在减小,这说明该区域

_________________水平在不断提高。

城市化(或区域经济发展)

区域核心

外围空间

【解析】本题主要考查学生对区域发展的空间结构的理解程度及地理图像信息的处理分析能力。解题的关键在于读图,由图可知区域发展过程,交通日益网络化,城市范围不断扩大。

*对应训练*

城市形态图1-1-3是在不同的交通运输工具下形成的。请读图,回答(1)—(2)题。

(1)图中所示形成最早的城市形态

是 ( )

A.① B.③ C.② D.④

(2)有关上述四幅图所处时期的说

法正确的是 ( )

A.①是火车——电车时期

B.③是汽车时期

C.②是高速公路时期

D.④是步行——马车时期

A

C

学点三 区域产业结构

1.三次产业之间划分的标准和范围

三次产业之间划分的标准和范围,世界各国没有一致的标准,我国三次产业结构划分的具体范围是:

三次产业 产业范围 具体产业部门

第一产业

第二产业

广义的农业

包括种植业、林业、牧业、渔业

工业

包括采掘业、制造业、自来水、电力、蒸汽、热水、煤气等

建筑业

包括为建筑安装工程服务的地质勘探设计等

2.概念:产业结构是指三次产业及其内部的比例关系。

三次产业 产业范围 具体产业部门

第三产业

除第一、二产业以外的其他各业

流通部门,如交通运输业、邮电通讯业、商业、饮食业、物质供销和仓储业等

为生产和生活服务的部门,如金融、保险业、公共事业、居民服务业、旅游业、咨询信息服务业和各类技术服务业等

为提高科学文化水平和居民素质服务的部门,如教育、文化、广播电讯业、科学研究事业、卫生、体育和社会福利事业等

为社会公共需要服务的部门等

3.影响因素:影响区域产业结构的因素主要有自然地理条件、经济发展水平、资源配置状况、劳动力素质等。如下表所示:

影响因素 表现

自然地理条件

经济发展水平

资源配置状况

劳动力素质

自然条件影响经济发展水平,从而影响经济结构和产业结构

一般经济发展水平较高的区域第二、三产业比重较大,经济发展水平较低的区域第一产业比重较大

资源配置制约产业发展,影响区域产业结构。一般来说,矿产资源丰富的地区第二产业发达,光、热、水等气候资源和土地资源丰富的区域第一产业可能发达

第二、三产业比重较大的区域往往劳动力素质较高

4.区域产业结构差异

区域产业结构的差异,主要表现为三次产业占国内生产总值的比重,三次产业的就业比重,三次产业的内部构成等。不同发展阶段产业结构有不同的特征。

区域发展水平 产业结构 劳动力转化 城市化水平 产值比重

传统的农业区域,或发展水平较低的区域

第一产业所占的比重比较大

由于资源配置的变化和人均收入的差异,劳动力表现出由第一产业向第二、三产业转移的趋势

城市化水平不断提高

第一产业>第二产业>第三产业

区域发展水平 产业结构 劳动力转化 城市化水平 产值比重

工业区域,或加速推进工业化的区域

发展水平较高的区域

工业区域,或加速推进工业化的区域第一产业所占的比重比较小,第二产业所占的比重比较大

发展水平较高的区域第三产业和第二产业所占的比重比较大

由于资源配置的变化和人均收入的差异,劳动力表现出由第一产业向第二、三产业转移的趋势

城市化水平不断提高

第二产业>第一产业>第三产业

第三产业>第二产业>第一产业

5.区域产业发展的规律

在区域发展过程中,由于资源配置的变化和人均收入的差异,劳动力表现出由第一产业向第二、三产业转移的趋势。在此过程中,城市化水平不断提高。区域发展早期,农业经济占有相当大的比重;随着工业化的加速推进,工业经济比重迅速上升;随着城市化水平的不断上升,尤其是服务业的发展,第三产业的增长速度逐渐超过第二产业,三次产业的产值比重呈现出“三、二、一”的格局。在区域经济达到比较高的水平之后,先进科技、信息和金融等,就成为区域发展的主导力量。

*典例分析*

【例3】分析有关城市化及产业结构的图文资料,回答问题。

从各国城市化的实践出发,现代城市化新概念是指人类社会活动及生产要素从农村地区向城市地区转移的过程,即包含人口城市化和经济城市化。经济城市化是指城市的财富积累状态,通常以城市建成区内各类生产活动所产生的GDP(国内生产总值)衡量。

(1)读图1-1-4中A点可知,在某一历史时期,我国经济城市

化、人口城市化水平分别约为____%和_____%。由

趋势线可见,我国现代城市化过程中,经济城市化水平与

人口城市化水平相比,发展水平较高的是_________。

(2)图1-1-4、图1-1-5可以显示,总体而言,无论是我国还

是英国,经济城市化水平与人口城市化水平两项指标相

比,发展水平始终居高的是___________。20世纪

50年代以来,我国和英国相比,人口城市化水平较高的国

家是_____,经济城市化与人口城市化发展水平的差异程

度较大的国家是_______。

中国

61

29

经济城市化水平

经济城市化水平

英国

【解析】(1)数据可以直接从图1-1-4中获取。

(2)明确多条曲线的含义及其变化特点,对比其差异,推出结论。

(3)从图1-1-6可以获得发达国家第二产业与第三产业对人口城市

化发展贡献度变化的哪些地理信息 比较图1-1-7与图1-1-

6,可以看出我国第二产业与第三产业对人口城市化发展贡献

度的变化存在哪些不同特点?

图1-1-6显示,20世纪40年代以前,发达国家第三产业、第二产业对人口城市化的贡献度大致相当,此后,第三产业对人口城市化贡献度持续加大,而第二产业的贡献度开始下降,并且它们贡献度的差距有扩大趋势。比较图1-1-7与图1-1-6可以看出,自20世纪50年代开始,我国第二产业的贡献度总体上升,而第三产业的贡献度总体下降,并且它们贡献度的差距持续加大。

(3)图1-16中的二、三产业在不同时期对人口城市化的贡献度不同,注意分时段讨论。 图1-1-7中的二、三产业贡献度也有不同,其变化趋势也有差异。

(4)通过以上分析,在我国人口城市化与经济城市化的进程中,尤

其应该关注哪个产业的发展 说明其理由

第三产业。因为第三产业能够吸纳更多的劳动力,提高人口城市化水平;同时,可以促进产业结构的升级,有利于经济、城市化水平的提高。

现阶段,我国第三产业多为劳动密集型产业,一定时期后的结构将进一步优化。

*对应训练*

图1-1-8为江苏省三大产业产值比重与城市人口比重的变化图,读图回答(1)—(2)题。

(1)图中曲线标注的序号与文字说

明对应正确的是(双选)( )

A.①——城市人口比重

B.②——第二产业产值比重

C.③——第三产业产值比重

D.④——第一产业产值比重

(2)图示曲线反映了(双选)( )

A.第二产业产值比重增长的速度最快

B.20世纪90年代末城市化速度最快

C.从1990年第三产业产值比重开始超过第一产业

D.城市人口增长与第二产业发展同步

CD

BC

1.“区域的界线都是明确的”这种说法确切吗?请举例说明。

不确切。有些区域界线是明确的,如各级行政区;有些区域界线是模糊的,如陆地自然带之间、高原和平原各种地形区之间、各种气候区之间、农作物种植区、人口密度区、工业区和商业区等。

人为划定的管理区域——区域界线十分明确,如国家、省、市、县等行政区域。按自然、社会、经济条件的相似性或结构的一致性而划分的区域往往界线模糊。例如在我国东部,南方与北方的分界线是秦岭—淮河,这是一条特色鲜明的地理界线。它具有许多显著的地理特征,比如该线以南的河流冬季不结冰,以北的河流冬季则会结冰;该线以南水田为多,以种植水稻为主,该线以北旱地为多,以种植小麦、玉米为主,体现区域之间的差异性。以昆仑山为界,我国西部也可以划分为大西北与大西南两大地理单元。但我国东、西部之间,并不存在明显的地理界线。400毫米年等降水量线,内流区与外流区的分界线,皆不能作为东部与西部的划分界线。实际上,我国东部与西部之间的大多数地方,并不存在明确的地理分界线。这一带的地理差异,更多地表现为过渡性而不是突变性的地理地带,窄的地方20—30公里,宽的地方150—250公里。

2.“一山有四季,十里不同天”主要说明了区域的什么特征?为什么?

说明了不只区域之间具有显著的差异性,区域内部也存在着差异性。区域内部的差异性,是区域进一步划分的依据,我们所说的区域内部具有相对一致性,只不过是求大同存小异罢了。

3.2007年12月20日,武汉和长株潭城市圈获批国家级改革试验

区,该试验区的建立,主要考虑了区域的什么特征?

主要考虑了区域的相似性和连续性。区域内部具有明显的相似性和连续性。

第一节 区域的基本含义

预习新起点

知能新整合

学点一

典例分析

对应训练

学点二

典例分析

对应训练

学点三

典例分析

对应训练

合作讨论

区域的基本含义

区域具有一定的__________

区域内部表现出明显的相似性和_________性,

区域之间则具有显著的________性

区域具有一定的_______、特色和功能

区域之间是__________的,一个区域的发展变化

会影响到________和相关的地区

一、区域的主要特征

区域的主要特征

界线

连续

差异

优势

相互联系

周边

自然地理条件

社会_______活动

二、区域空间结构

区域空间结构

概念:一个地区各种区域要素的相对________

关系和________分布形式

位置

空间

影响因素

经济

_____状况

城市化___________

区域______程度

区域空间结构

影响因素

人口

水平

开放

农业:________状

交通运输线路:_____状和______状

城市和工业:_____状

城市群和工业区:_______状

对外联系

区域类型

乡村地域:范围较______,以_____生产活

动为主,是城镇地域发展的基础和_____

城镇地域:范围较______,以______

生产活动为主,会对乡村地域产生广泛和持

续的________作用

大

农业

依托

小

非农业

带动

空间分布形式

面

线

网络

点

岛

三、区域产业结构

区域产业结构

概念:是指三次产业及其内部的比例关系

影响因素

自然地理条件

_________发展水平

资源_________状况

劳动力__________

经济

配置

素质

表现

三次产业_____________的比重

三次产业的_____________比重

三次产业的_____________构成

占国内生产总值

就业

内部

差异

农业区域:第一产业所占比重______

较大

发展水平比较高的区域:第三产业和第二产

业所占的比重_______

工业区域

第一产业所占的比重________

第二产业所占的比重________

较小

较大

较大

变化:表现为由_______产业向________产

业转移的趋势

第一

第二、三

学点一 区域的主要特征

1.区域的概念:区域(Region)通常是指一定的地域空间。区域是地理最常用的基本概念之一。

2.区域的主要特征:具体表现在以下几个方面:

特征 作用 备注

区域具有一定界线

进行区域划分,确定具体区域的基本依据

有的区域有明确界线,行政区界线就非常明确。如国界等行政区界线。

经济活动区和自然区界线通常不很明确。如温带草原区、美国小麦区等

特征 作用 备注

区域内部的相似性和连续性,区域之间具有显著的差异性

因地制宜发展经济,开发区域优势资源的依据

不同区域之间也有相似性,区域内部也有差异性,但不是主要的

区域具有一定的优势、特色和功能

区域发展方向确定的依据

如矿区的矿产资源优势,旅游区的自然景观特色,中心商务区的商业和服务功能

区域是相互联系的,一个区域的发展变化会影响到周边和相关的地区

用联系的观点看问题,综合考虑不同区域之间的联系,正确评估区域发展对其他区域的影响

区域发展对其他区域的影响有有利的影响也有不利的影响

特征 含义 实践意义 举例 图解(A、B为两区域)

整体性

区域内部各地理要素之间相互作用、相互影响,构成一个统一的整体

人们必须合理利用和开发资源,正确处理资源开发利用与环境保护的关系,否则“牵一发

而动全身”,会导致整体环境的恶化

青藏高寒区的整体性、西北干旱区的整体性

表现为A内部、B内部各自的地理要素组成一个统一整体

特征 含义 实践意义 举例 图解(A、B为两区域)

差

异

性

各个区域之间普遍存在着差异性,区域内部也存在差异,区域内的一致性只是相对的

因地制宜,扬长避短,充分利用本区优势条件,促进区域经济发展

新疆长绒棉基地、陕西苹果基地建设

表现为A、B内部分别具有相对一致性,但A、B之间有差异性

特征 含义 实践意义 举例 图解(A、B为两区域)

开放性

区域不是孤立存在的,而是与其他区域之间有着各种各样的联系,使地理空间呈现出开放性的特点

加强区域合作,实现优势互补,协调发展

我国的“西气东输”工程、“西电东送”工程、经济全球化

表现为A、B之间的联系性,能提供彼此所需典例分析

*典例分析*

【例1】读中国三大自然区图,完成下列要求。

(1)写出下列自然区的名称:

A_____________,

B_____________。

(2)A区与C区的界线与哪些地理

分界线大致吻合?

400毫米年等降水量线、半干旱与半湿润地区分界线、草原带与森林带分界线、农耕区与牧区分界线。

西北干旱、半干旱区

青藏高寒区

【解析】本题从我国三大自然区入手,考查自然区的划分并比较各大区的特点。作为自然区划分的界线一般是自然界线,如等高线、地形区分界线、河流等,很少采用人文界线,这一点我们应该特别注意。

(3)试填下表,比较A、C两区自然特征的差异。

在我国,气候和地貌是决定自然地理环境差异的两个基本因素,土壤和植被则是反映自然地理环境的两面“镜子”,我国的三大自然区划分的主要依据就是气候和地貌。

A C

主要地貌单元

气候

植被

河流

外流河,水量较大

高原、盆地、山地

平原、丘陵、高原

大陆性气候为主,气候干旱

季风性气候为主,气候湿润

草原、荒漠

森林

内流河,水量小

*对应训练*

下列对区域的主要特征说法不正确的是( )

A.区域具有一定的范围,其大小迥异

B.区域具有一定的界线,其边界都是明确的

C.区域内部表现为相似性,区域之间有明显的差异性

D.区域之间是相互联系、相互影响的

B

学点二 区域空间结构

1.概念:区域空间结构是指一个地区各种区域要素的相对位置关系和空间分布形式,它是区域自然、人文因素长期作用和相互影响的结果。

2.区域空间结构的影响因素

影响因素 影响举例

自然地理条件

如山区,城市空间结构呈条带状或组团式,平原地区多集中式

社会经济活动

如农业表现为面状,交通运输线路表现为线状和网络状等

影响因素 影响举例

人口状况

人口稠密的区域形成城市群,表现为岛状,人口稀少的区域,城市表现为点状

城市化

水平

长江三角洲城市化水平高,城市表现为岛状的城市群

区域开放程度

东南沿海地区经济发达,工业集中,工业区呈岛状

对外联系

交通发达区域交通线呈网络状

3.区域空间结构分类

(1)从总体上看,区域空间结构可以分为乡村地域和城镇地域,乡村地域和城镇地域主要特征如下表所示:

乡村 城镇

区域范围

产业结构

人口

关系

(2)从空间分布形式来看,通常情况下,可以分为农业、交通运输线路、城市(城市群)、工业(工业区)等多种形式。区域是汇集农业、工业、交通运输等产业,点、线、面相结合的自然和社会综合体。主要特点如下表所示:

大

小

以农业为主

以工业和第三产业为主

以农业人口为主,人口密度小

以非农业人口为主,人口密度大

乡村地域是城镇地域发展的基础和依托,但城镇地域会对乡村地域产生广泛和持续的带动作用

农业

交通运输线路

城市和工业

城市群和工业区

面状

线状和网络状

点状

岛状

4.区域空间结构的变化

区域空间结构是不断变化的,如下表:

区域发展过程 交通运输 城市发展 农业用地规模

区域发

展早期

交通方式单一,线路较少且表现为线状

城市区域狭小

农业用地规模大

区域发展过程 交通运输 城市发展 农业用地规模

区域发展中期

区域发

展后期

出现铁路运输,交通线密集并交织成网

乡村地区发展为城镇地区,城市区域扩大

农业用地变少

交通网络稠密,交通线路四通八达并深入区域的各个部分

城市地域不断扩大

农业用地转变为城市用地

*典例分析*

【例2】读某一地区的区域发展过程图,分析回答:

(1)从经济活动的角度看,图中区域空间结构大致由____、

________、_________三部分组成。

(2)该区域从发展早期→发展中期→发展晚期,其交通运输条

件的变化是_____________________________

_______________________

交通运输线路的种类、长度、密度在增加,交通网络体系不断完善

区域核心

网络系统

外围空间

(3)从区域空间结构的发展变化看,该区域_________的

范围在扩大,_________的范围在减小,这说明该区域

_________________水平在不断提高。

城市化(或区域经济发展)

区域核心

外围空间

【解析】本题主要考查学生对区域发展的空间结构的理解程度及地理图像信息的处理分析能力。解题的关键在于读图,由图可知区域发展过程,交通日益网络化,城市范围不断扩大。

*对应训练*

城市形态图1-1-3是在不同的交通运输工具下形成的。请读图,回答(1)—(2)题。

(1)图中所示形成最早的城市形态

是 ( )

A.① B.③ C.② D.④

(2)有关上述四幅图所处时期的说

法正确的是 ( )

A.①是火车——电车时期

B.③是汽车时期

C.②是高速公路时期

D.④是步行——马车时期

A

C

学点三 区域产业结构

1.三次产业之间划分的标准和范围

三次产业之间划分的标准和范围,世界各国没有一致的标准,我国三次产业结构划分的具体范围是:

三次产业 产业范围 具体产业部门

第一产业

第二产业

广义的农业

包括种植业、林业、牧业、渔业

工业

包括采掘业、制造业、自来水、电力、蒸汽、热水、煤气等

建筑业

包括为建筑安装工程服务的地质勘探设计等

2.概念:产业结构是指三次产业及其内部的比例关系。

三次产业 产业范围 具体产业部门

第三产业

除第一、二产业以外的其他各业

流通部门,如交通运输业、邮电通讯业、商业、饮食业、物质供销和仓储业等

为生产和生活服务的部门,如金融、保险业、公共事业、居民服务业、旅游业、咨询信息服务业和各类技术服务业等

为提高科学文化水平和居民素质服务的部门,如教育、文化、广播电讯业、科学研究事业、卫生、体育和社会福利事业等

为社会公共需要服务的部门等

3.影响因素:影响区域产业结构的因素主要有自然地理条件、经济发展水平、资源配置状况、劳动力素质等。如下表所示:

影响因素 表现

自然地理条件

经济发展水平

资源配置状况

劳动力素质

自然条件影响经济发展水平,从而影响经济结构和产业结构

一般经济发展水平较高的区域第二、三产业比重较大,经济发展水平较低的区域第一产业比重较大

资源配置制约产业发展,影响区域产业结构。一般来说,矿产资源丰富的地区第二产业发达,光、热、水等气候资源和土地资源丰富的区域第一产业可能发达

第二、三产业比重较大的区域往往劳动力素质较高

4.区域产业结构差异

区域产业结构的差异,主要表现为三次产业占国内生产总值的比重,三次产业的就业比重,三次产业的内部构成等。不同发展阶段产业结构有不同的特征。

区域发展水平 产业结构 劳动力转化 城市化水平 产值比重

传统的农业区域,或发展水平较低的区域

第一产业所占的比重比较大

由于资源配置的变化和人均收入的差异,劳动力表现出由第一产业向第二、三产业转移的趋势

城市化水平不断提高

第一产业>第二产业>第三产业

区域发展水平 产业结构 劳动力转化 城市化水平 产值比重

工业区域,或加速推进工业化的区域

发展水平较高的区域

工业区域,或加速推进工业化的区域第一产业所占的比重比较小,第二产业所占的比重比较大

发展水平较高的区域第三产业和第二产业所占的比重比较大

由于资源配置的变化和人均收入的差异,劳动力表现出由第一产业向第二、三产业转移的趋势

城市化水平不断提高

第二产业>第一产业>第三产业

第三产业>第二产业>第一产业

5.区域产业发展的规律

在区域发展过程中,由于资源配置的变化和人均收入的差异,劳动力表现出由第一产业向第二、三产业转移的趋势。在此过程中,城市化水平不断提高。区域发展早期,农业经济占有相当大的比重;随着工业化的加速推进,工业经济比重迅速上升;随着城市化水平的不断上升,尤其是服务业的发展,第三产业的增长速度逐渐超过第二产业,三次产业的产值比重呈现出“三、二、一”的格局。在区域经济达到比较高的水平之后,先进科技、信息和金融等,就成为区域发展的主导力量。

*典例分析*

【例3】分析有关城市化及产业结构的图文资料,回答问题。

从各国城市化的实践出发,现代城市化新概念是指人类社会活动及生产要素从农村地区向城市地区转移的过程,即包含人口城市化和经济城市化。经济城市化是指城市的财富积累状态,通常以城市建成区内各类生产活动所产生的GDP(国内生产总值)衡量。

(1)读图1-1-4中A点可知,在某一历史时期,我国经济城市

化、人口城市化水平分别约为____%和_____%。由

趋势线可见,我国现代城市化过程中,经济城市化水平与

人口城市化水平相比,发展水平较高的是_________。

(2)图1-1-4、图1-1-5可以显示,总体而言,无论是我国还

是英国,经济城市化水平与人口城市化水平两项指标相

比,发展水平始终居高的是___________。20世纪

50年代以来,我国和英国相比,人口城市化水平较高的国

家是_____,经济城市化与人口城市化发展水平的差异程

度较大的国家是_______。

中国

61

29

经济城市化水平

经济城市化水平

英国

【解析】(1)数据可以直接从图1-1-4中获取。

(2)明确多条曲线的含义及其变化特点,对比其差异,推出结论。

(3)从图1-1-6可以获得发达国家第二产业与第三产业对人口城市

化发展贡献度变化的哪些地理信息 比较图1-1-7与图1-1-

6,可以看出我国第二产业与第三产业对人口城市化发展贡献

度的变化存在哪些不同特点?

图1-1-6显示,20世纪40年代以前,发达国家第三产业、第二产业对人口城市化的贡献度大致相当,此后,第三产业对人口城市化贡献度持续加大,而第二产业的贡献度开始下降,并且它们贡献度的差距有扩大趋势。比较图1-1-7与图1-1-6可以看出,自20世纪50年代开始,我国第二产业的贡献度总体上升,而第三产业的贡献度总体下降,并且它们贡献度的差距持续加大。

(3)图1-16中的二、三产业在不同时期对人口城市化的贡献度不同,注意分时段讨论。 图1-1-7中的二、三产业贡献度也有不同,其变化趋势也有差异。

(4)通过以上分析,在我国人口城市化与经济城市化的进程中,尤

其应该关注哪个产业的发展 说明其理由

第三产业。因为第三产业能够吸纳更多的劳动力,提高人口城市化水平;同时,可以促进产业结构的升级,有利于经济、城市化水平的提高。

现阶段,我国第三产业多为劳动密集型产业,一定时期后的结构将进一步优化。

*对应训练*

图1-1-8为江苏省三大产业产值比重与城市人口比重的变化图,读图回答(1)—(2)题。

(1)图中曲线标注的序号与文字说

明对应正确的是(双选)( )

A.①——城市人口比重

B.②——第二产业产值比重

C.③——第三产业产值比重

D.④——第一产业产值比重

(2)图示曲线反映了(双选)( )

A.第二产业产值比重增长的速度最快

B.20世纪90年代末城市化速度最快

C.从1990年第三产业产值比重开始超过第一产业

D.城市人口增长与第二产业发展同步

CD

BC

1.“区域的界线都是明确的”这种说法确切吗?请举例说明。

不确切。有些区域界线是明确的,如各级行政区;有些区域界线是模糊的,如陆地自然带之间、高原和平原各种地形区之间、各种气候区之间、农作物种植区、人口密度区、工业区和商业区等。

人为划定的管理区域——区域界线十分明确,如国家、省、市、县等行政区域。按自然、社会、经济条件的相似性或结构的一致性而划分的区域往往界线模糊。例如在我国东部,南方与北方的分界线是秦岭—淮河,这是一条特色鲜明的地理界线。它具有许多显著的地理特征,比如该线以南的河流冬季不结冰,以北的河流冬季则会结冰;该线以南水田为多,以种植水稻为主,该线以北旱地为多,以种植小麦、玉米为主,体现区域之间的差异性。以昆仑山为界,我国西部也可以划分为大西北与大西南两大地理单元。但我国东、西部之间,并不存在明显的地理界线。400毫米年等降水量线,内流区与外流区的分界线,皆不能作为东部与西部的划分界线。实际上,我国东部与西部之间的大多数地方,并不存在明确的地理分界线。这一带的地理差异,更多地表现为过渡性而不是突变性的地理地带,窄的地方20—30公里,宽的地方150—250公里。

2.“一山有四季,十里不同天”主要说明了区域的什么特征?为什么?

说明了不只区域之间具有显著的差异性,区域内部也存在着差异性。区域内部的差异性,是区域进一步划分的依据,我们所说的区域内部具有相对一致性,只不过是求大同存小异罢了。

3.2007年12月20日,武汉和长株潭城市圈获批国家级改革试验

区,该试验区的建立,主要考虑了区域的什么特征?

主要考虑了区域的相似性和连续性。区域内部具有明显的相似性和连续性。