2011高二地理课件 1.4.区域经济联系(湘教版必修3)

文档属性

| 名称 | 2011高二地理课件 1.4.区域经济联系(湘教版必修3) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 702.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2011-09-12 16:03:48 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

第三节 区域经济联系

预习新起点

知能新整合

学点一

典例分析

对应训练

学点二

典例分析

对应训练

学点三

典例分析

对应训练

合作讨论

学点四

典例分析

对应训练

区域经济联系

对口帮扶成效明显,使西部落后地区的______

快速发展,城乡居民收入都有了明显______

西部地区______发展较快,东部地区与西部地

区的合作项目不断增多,西部地区实际引进的资

金逐年________

在东、西部地区合作中,科技、_______和人才的

联系日益密切。_______发达地区选派大批

优秀人才支援内地,为西部地区的建设作出了重

大的贡献

东、西部在合作中实现了相互发展,东部地区企业

在与西部地区企业的_______中,在输出

________、技术、_____等的同时,也实

现了与合作方的“双赢”

一、东、西部地区的经济合作

东、西部地区的经济合作

经济

增长

招商引资

上升

信息

东部沿海

合作

资金

管理

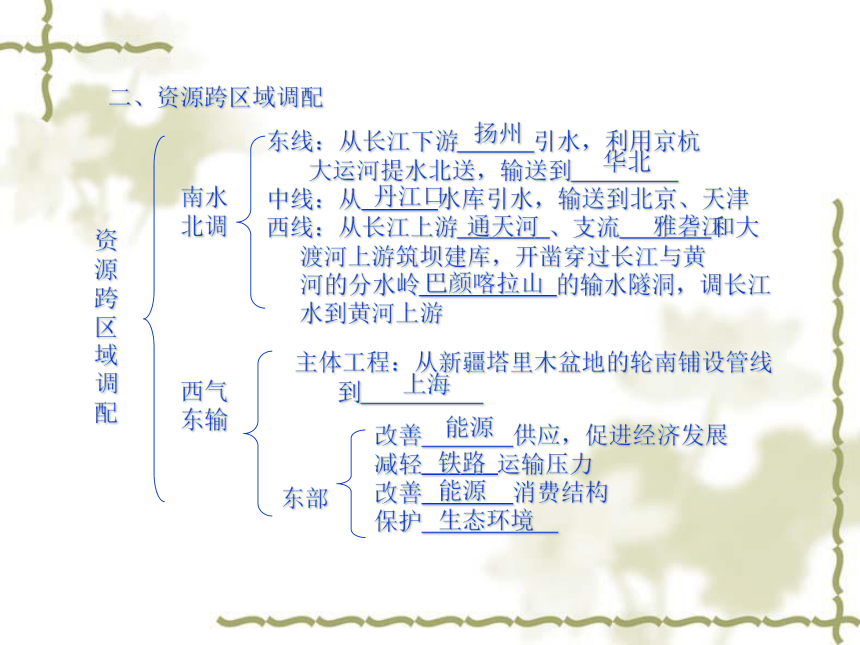

二、资源跨区域调配

资源跨区域调配

南水北调

东线:从长江下游_____引水,利用京杭

大运河提水北送,输送到_______

中线:从_____水库引水,输送到北京、天津

西线:从长江上游______、支流______和大

渡河上游筑坝建库,开凿穿过长江与黄

河的分水岭_________的输水隧洞,调长江

水到黄河上游

扬州

华北

丹江口

通天河

雅砻江

巴颜喀拉山

西气东输

主体工程:从新疆塔里木盆地的轮南铺设管线

到________

上海

东部

改善______供应,促进经济发展

减轻_____运输压力

改善______消费结构

保护_________

能源

铁路

能源

生态环境

促进中西部资源的开发

将资源优势转化为经济优势

拉动________的发展

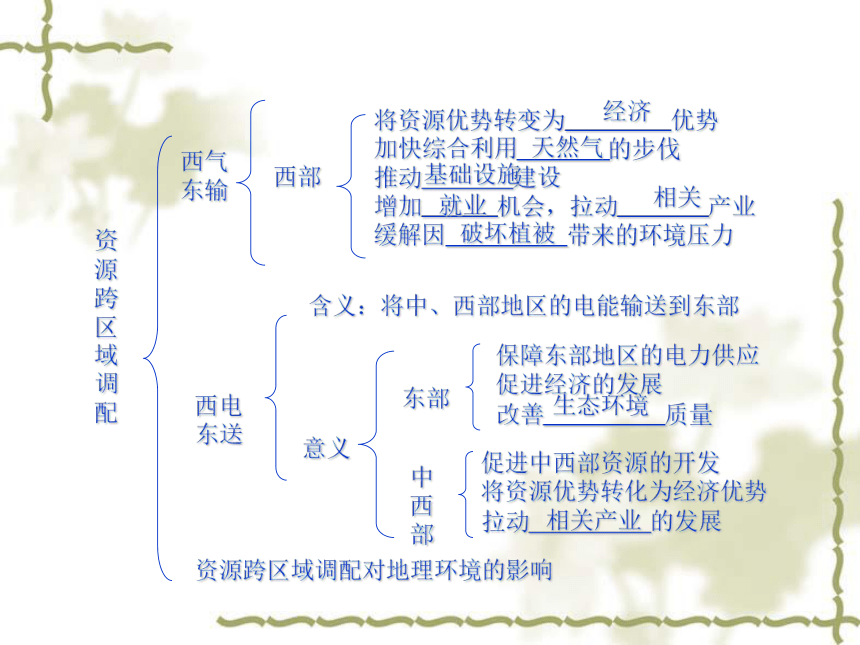

资源跨区域调配

西气东输

西部

将资源优势转变为_______优势

加快综合利用______的步伐

推动______建设

增加_____机会,拉动______产业

缓解因________带来的环境压力

经济

天然气

基础设施

就业

相关

破坏植被

西电

东送

含义:将中、西部地区的电能输送到东部

意义

东部

保障东部地区的电力供应

促进经济的发展

改善________质量

生态环境

中西部

资源跨区域调配对地理环境的影响

相关产业

促进欠发达地区的发展

对生态环境造成不利影响

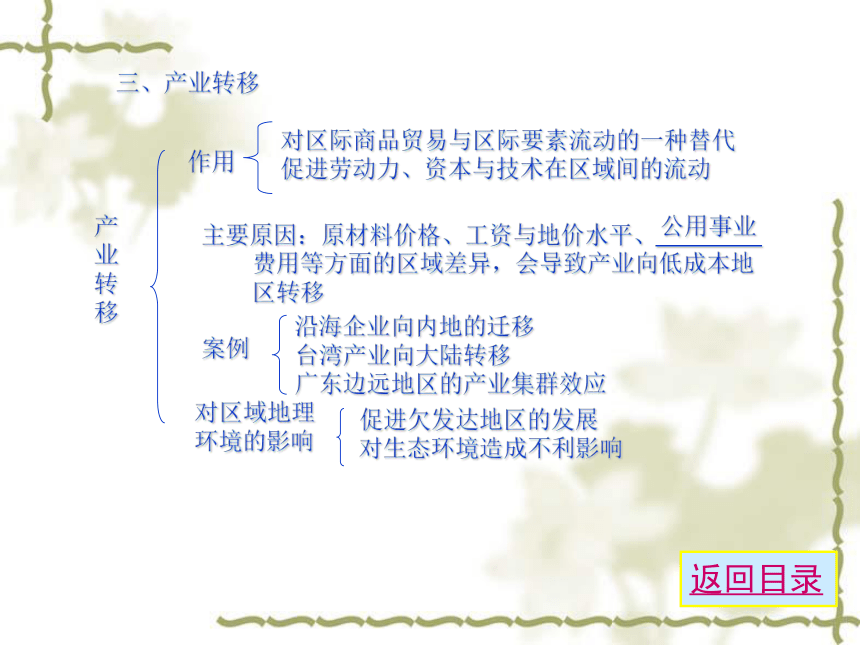

三、产业转移

产业转移

作用

对区际商品贸易与区际要素流动的一种替代

促进劳动力、资本与技术在区域间的流动

主要原因:原材料价格、工资与地价水平、_______

费用等方面的区域差异,会导致产业向低成本地

区转移

公用事业

案例

沿海企业向内地的迁移

台湾产业向大陆转移

广东边远地区的产业集群效应

对区域地理

环境的影响

返回目录

学点一 区域经济一体化和经济全球化

区域经济一体化和经济全球化,是当代世界经济的两大发展趋势。

1.区域经济一体化

区域经济一体化是指地理上相邻的国家或地区,为了维护共同的经济利益,加强经济联系与合作,彼此通过契约和协定,在区域内逐步消除成员国之间的贸易与非贸易壁垒,协调成员国的社会经济政策,进而形成跨越国界的商品、资本、劳务、技术等自由流通的统一经济区域。

2.经济全球化

经济全球化是指生产、贸易、投资、金融、管理等经济行为在全球范围内的大规模活动,包括生产资料、信息、资金、人力资源等生产要素的全球性配置与重组。

经济全球化有七大趋势:信息引领经济发展;技术表现为独立的商品形态;私人资本成为国际资本流动主力;国际经济体系面临重组;高素质人才跨国界流动;各国之间的依赖性增强;发展中国家改革和开放相互兼容。

3.区域经济合作

区域经济合作是在区域规划指导下的区域分工与协作,也是一定生产领域的长期协作活动,它是区域经济联系的重要形式。

返回目录

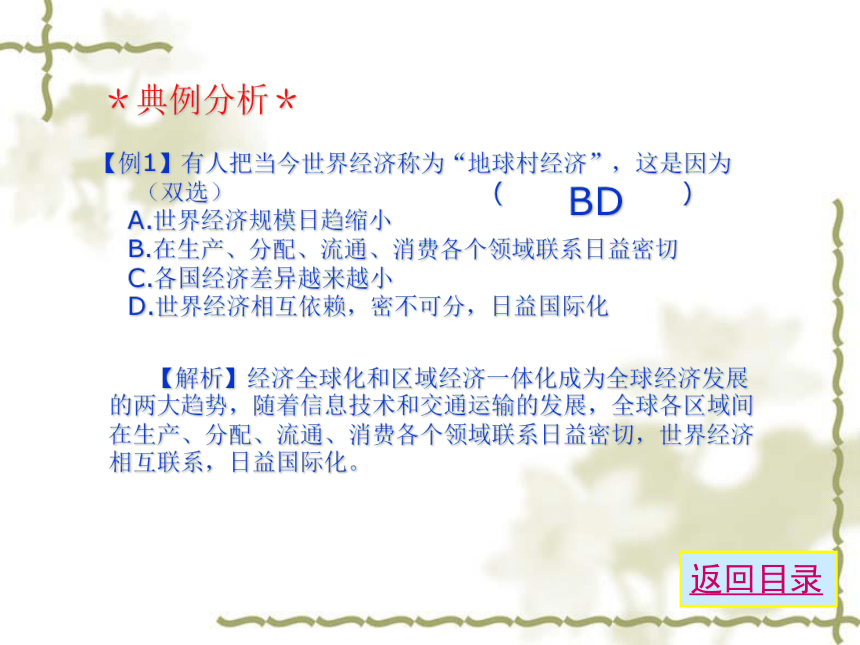

*典例分析*

【例1】有人把当今世界经济称为“地球村经济”,这是因为

(双选) ( )

A.世界经济规模日趋缩小

B.在生产、分配、流通、消费各个领域联系日益密切

C.各国经济差异越来越小

D.世界经济相互依赖,密不可分,日益国际化

BD

【解析】经济全球化和区域经济一体化成为全球经济发展的两大趋势,随着信息技术和交通运输的发展,全球各区域间在生产、分配、流通、消费各个领域联系日益密切,世界经济相互联系,日益国际化。

返回目录

*对应训练*

我国国内进行一系列区域经济合作,下列属于我国国内区域经济合作,实现区域经济一体化的是 ( )

①我国大量科技人才流向东部沿海地区

②前几年,出现的“民工潮”

③经济协作区

④城市间经济协作网络

⑤对口帮扶、实施西部大开发

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.③④⑤

D

返回目录

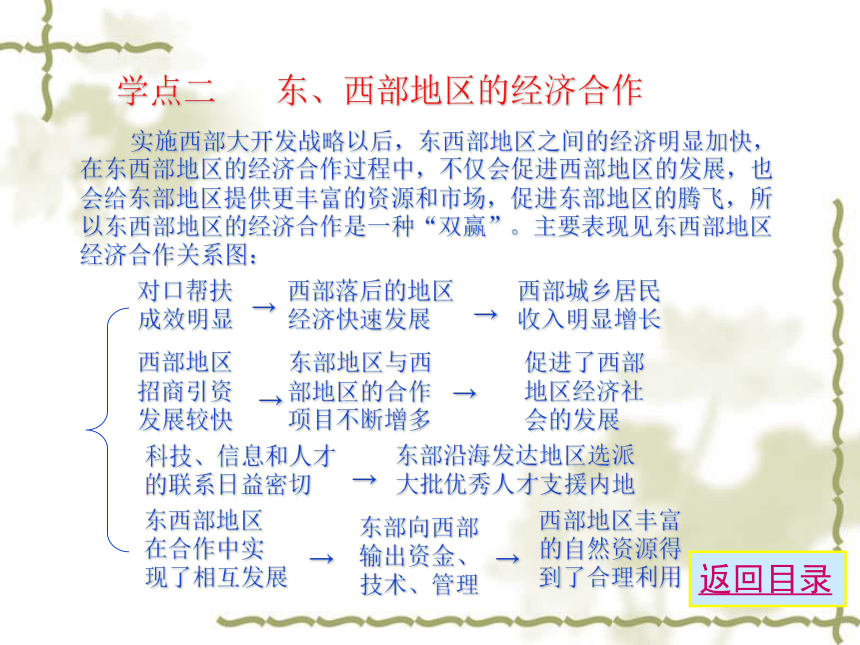

学点二 东、西部地区的经济合作

实施西部大开发战略以后,东西部地区之间的经济明显加快,在东西部地区的经济合作过程中,不仅会促进西部地区的发展,也会给东部地区提供更丰富的资源和市场,促进东部地区的腾飞,所以东西部地区的经济合作是一种“双赢”。主要表现见东西部地区经济合作关系图:

西部地区丰富

的自然资源得

到了合理利用

对口帮扶

成效明显

→

西部落后的地区

经济快速发展

→

西部城乡居民

收入明显增长

西部地区

招商引资

发展较快

→

东部地区与西

部地区的合作

项目不断增多

→

促进了西部

地区经济社

会的发展

科技、信息和人才

的联系日益密切

→

东部沿海发达地区选派

大批优秀人才支援内地

东西部地区

在合作中实

现了相互发展

→

东部向西部

输出资金、

技术、管理

→

返回目录

*典例分析*

【例2】为了加强地带之间的联合与发展,从东部地带向中、

西部地带转移的工业类型有(双选)( )

A.劳动密集型 B.资源密集型

C.技术密集型 D.严重污染型

AB

【解析】我国东部地区产业结构面临升级,中、西部地区经济落后,人才、资金匮乏,但资源丰富,劳动力廉价,故从东部地带向中、西部转移的工业类型主要是劳动密集型和资源密集型。

返回目录

*对应训练*

在我国东、西部地区的经济合作中,应该( )

①向西部地区大量移民,以减轻东部的压力,缓解西部地广人

稀、劳动力短缺的问题

②实施对口帮扶政策,使西部地区的经济全面发展

③在西部大范围内兴修水利,大力发展灌溉农业

④加速开发西部石油、天然气、煤炭资源,并向东部输送

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

D

返回目录

学点三 资源跨区域调配

1.我国实施资源跨区域调配的意义

我国自然资源的地区分布不均,各区域的赋存与消费水平不匹配,实施资源跨区域调配,有利于资源的合理配置,是缩小东西差距和南北差距、实现我国经济社会可持续发展的重要途径。

2.南水北调

南水北调后我国水资源分布将形成“四横三纵”的总体布局,可实现我国水资源的南北调配和东西互济。

(1)南水北调东线、中线和西线工程

南水北调工程东、中、西线的路径、各自的优缺点

调水线路 东线 中线 西线

调水源地

线路

长江下游、江苏、扬州、江都

加坝扩容后的丹江口水库

在长江上游通天河、支流雅砻江和大渡河上游筑坝建库

走向利用京杭大运河提水北送,并连接洪泽湖、骆马湖、南四湖、东平湖。出东平湖后分两路输水:一路向北,经隧洞穿越黄河至天津;一路向东,通过胶东地区输水干线经济南到烟台、威海

沿唐白河流域西侧过长江流域与淮河流域的分水岭后,经黄淮海平原西部边缘,在郑州以西穿过黄河,可基本自流到北京、天津

开凿穿过长江与黄河的分水岭巴颜喀拉山的输水隧洞,调长江水入黄河上游

调水线路 东线 中线 西线

可调水量

源地水质

地形、地势对调水线路的影响

现有可利

用的配套

设施

大

较大

较小

差

较好

最好

黄河以南需动力提水,黄河以北可顺地势北流

虽地势较复杂,但地势南高北低,水可自行流向北方

地形复杂,工程量大

好,有京杭大运河及沿线湖泊可利用

较好,丹江口水库可利用,还可利用三峡水库

差,可利用的设施极少

(2)南水北调工程对供水区社会、经济将产生积极影响,同时也将对生态环境带来积极和消极影响,具体总结如下:

积极

意义

(供

水区)

社会效益

改善供水区投资环境,为经济发展创造良好的社会条件,缓解城乡争水、工农业争水的矛盾,有利于社会安定

经济效益

促进供水区经济发展,可产生经济效益600亿元—800亿元

生态效益

增加供水区域城市生活用水和工业用水,美化环境,缓解地下水位大幅度降低趋势和漏斗面积进一步扩大,控制地面沉降

可能

带来

的环

境问

题

水源区径

流量减少

河口地区盐度升高,影响长江下游水质

可能引起长江泥沙淤积加重,使航道淤塞

工程沿线

地区

给江淮沿线地区的水生生物的生长带来不利影响

地下水位升高,土壤容易发生盐渍化

水质

(东线)

位于长江下游,沿江工业园区众多,输水沿线有油田、煤矿及工业发达的城镇,大量的污水排放会降低水质

特别提醒

“南水北调”工程只是解决我国北方地区缺水的措施之一,要从根本上缓解缺水问题,还要从节约用水和防治水污染入手,建设节约型、环境友好型社会。

3.西气东输

西气东输对东、中、西部社会经济发展和生态环境将产生重大影响,具体表解如下:

中、西部地区 东部地区

对社会经济的影响

资源开发与经济建设

将资源优势转变为经济优势,使之成为当地的一个新的经济增长点

促进东部经济发展

产业结构调整

促进加快天然气综合利用的步伐,并可有选择地发展以天然气为原料的化工工业,推动其向深加工、高附加值的方向发展

东输的西气在很大程度上可促进东部的能源生产、轻重工业的结构调整

中、西部地区 东部地区

对社会经济的影响

对生态环境的影响

基础设施

建设

推动天然气勘探开发和管道等基础设施建设,增加就业机会,形成一条新的经济增长带

东部地区进行西气东输工程的配套建设(a.管网改造;天然气网格和城市天然气主环网等天然气配套系统;b.重大项目的立项建设)将极大地带动东部城镇基础设施建设

有利影响

促使西部能源结构气化的实现,缓解因砍伐森林、破坏植被带来的压力

改变以煤为主的能源结构,提高清洁能源的使用比例,有效改善大气环境,提高生活质量

不利影响

输气管道线路长、规模大、施工方式多样。途经地区地貌类型复杂,植被稀疏,生态环境非常脆弱,水土保持尤为重要

4.西电东送

(1)含义:西电东送是指开发青海、贵州、云南、广西、四川、内蒙古、山西、陕西等西部省(区)的电力资源,将其输送到电力紧缺的广东、上海、江苏、浙江和北京、天津等地区。

(2)西电东送的原因

水电的分布不平衡,西南、中南及西北地区水电丰富,山西、陕西、内蒙古火电丰富,但这些地区用电负荷小,东部沿海地区经济发达,但能源短缺。西电东送为东部地区提供大量电力,促进东部地区经济发展,将西部资源优势转化为经济优势。

(3)三条线路的起止点及输送的主要电力形式

源地 目的地

北线

中线

南线

(4)西电东送的作用

促进东部地区经济发展和生态环境保护工作,将西部资源优势转化为经济优势。

5.资源跨区域调配对地理环境的影响

黄河上游的水电晋、陕、内蒙古的火电

京津唐地区

长江上游干支流的水电

华中、华东及华南地区、长江三角洲

红水河流域的水电

贵州的煤电

广东省、珠江三角洲地区

调出地 调入地区

南水

北调

西气

东输

取水口水文环境影响。沿线生态环境影响

缓解华北、西北缺水问题,促进工农业经济的巨大发展,缓解城市缺水问题;生态方面可以抑制华北地区因过度抽取地下水而导致的地面下沉问题等。可有效遏制因缺水造成的生态环境恶化,保护湿地和生物多样性。北方灌区土壤次生盐碱化

沿线生态环境影响。将资源优势变为经济优势

改善能源结构,有利于大气环境保护

调出地 调入地区

西电

东送

北煤

南运

将资源优势变为经济优势

改善能源结构,有利于大气环境保护,提供了大量电力,促进经济可持续发展

煤炭资源减少,地面发生沉降,产业层次偏低

大气污染严重,废渣处理困难

返回目录

*典例分析*

【例3】阅读材料,回答下列问题。

材料一 油价的上涨和矿难的频发,显示了能源短缺的困局日益严重。“电荒”在我国不少地区愈演愈烈,不仅影响到我国经济的健康运行,也给百姓生活造成了强烈冲击,而节约能源则是我们必须达成的全民共识。图1-4-1为我国三大常规能源运输方向的示意图。

材料二 西气东输的综合效应图1-4-2

(1)根据材料一提供的信息,说明我国能源生产和消费的特征

____________________________________

_________________________________。

(2)C能源在调出区十分丰富的原因是:

①____________________________________

②____________________________________

(3)从能源对环境影响的角度看,A、B、C三类能源中属于最清

洁能源的是_________;B能源对调入区的发展有何影响?

____________________________________

缓解东部地区的能源紧张状

我国中西部地区能源资源丰富,生产大于消费;我国东部地区能源需求量大,消费大于生产

该区域降水丰富,河流径流量大

地处我国地势阶梯的交界处,落差大

C(水电)

(4)图中B能源输入地区电力供应紧张的原因有哪些?为了能

缓解B能源紧张的状况,国家采取了哪些措施?

B地电力紧张的原因:①该地区常规能源缺乏;②该地区人口稠密,工农业发达,生产和生活耗电量大。

措施:①跨区域调配能源,如“西气东输”、“西电东送”;②发展科学技术,开发利用新能源,如建设核电站;③宣传节约用电等。

(5)结合材料二分析西部输出了资源却发展了经济的原因。

西部地区通过资源的输出换来了资金、技术,使资源优势转化为经济优势;同时扩大了就业,提高了收入。

【解析】本题主要考查与能源资源的跨区域调配相关的问题,以及对图表信息的提取能力,解决此题关键是抓住以下几点:

(1)结合题目要求从图中提取有效信息;

(2)资源进行跨区域调配的根本原因在于生产与消费间的地区不平衡,其影响既包括对输入区,也包括对输出区;

(3)水能资源的丰歉由所在地区的河流径流量与落差所决定;

(4)缓解能源不足的措施应从开源和节流两方面分析。

返回目录

*对应训练*

读我国西气东输主干管线工程示意图1-4-3,完成(1)—(2)题。

(1)下列因素中,修建“西气东

输”主干管线走向所考虑的主

要经济因素是( )

A.地形类型 B.城市分布

C.资源状况 D.人口

(2)有关西气东输工程的说法,不正确的是( )

A.能积极推动新疆及沿线地区经济的发展

B.加速改善东部地区的能源结构,缓解能源紧张状况

C.可有效改善我国东部城市的大气污染状况,提高人民生活

质量

D.该管线东西跨距大,沿线各自然带大致呈纬度地带性变化

B

D

返回目录

学点四 产业转移

区域之间的产业转移,在一定程度上既是对区际商品贸易与区际要素流动的一种替代,又可以促进劳动力、资本与技术在区域间的流动。

产业转

移类型 典型

案例 迁出区 迁入区

优势 影响

发达地区向欠发达地区转移

沿海

企业

向内

地的

迁移

技术、资金、管理经验是优势,产业的迁出可以促进沿海地区经济发展和产业升级

劳动力丰富、资源丰富、市场广大

促进内地地区发展的同时,高耗能和高污染企业的迁入不可避免地对生态环境造成不利影响

产业转

移类型 典型

案例 迁出区 迁入区

优势 影响

发达地区向欠发达地区转移

台湾产业向大陆转移

劳动力成本高,市场有限,造成机电、IT、化工等行业大规模转移到大陆

投资环境的改善,廉价的劳动力,众多的发展机会,广阔的市场空间

加速了大陆劳动密集型产业和高技术产业的发展,也创造了大量的就业机会

发达地区带动欠发达地区,实现区域内部平衡

广东边远地区的产业集群效应

迁出区产生人口稠密、交通拥挤、资本过剩、污染严重、自然资源不足等问题,使生产成本上升,经济效益逐渐下降

发达地区将资本、技术、劳动力等向区域内相对落后的地区扩散,以逐渐缩小地区差别,从而在区域内部达到平衡

返回目录

*典例分析*

【例4】M公司为世界著名的电子企业,于1992年开始在我

国天津经济技术开发区兴建生产厂。目前天津已成为M公

司在全球最大的生产基地。M公司的天津生产基地本着就

近采购的原则,使在华供应商由1995年的130多家发展

到2001年的700多家。据此回答(1)—(3)题。

(1)与北京相比,天津成为M公司向中国产业转移首选地的

优势条件是 ( )

A.海运方便 B.市场潜力大

C.研发力量强 D.生产成本低

D

(2)在跨国公司的全球化战略中,M公司第Ⅱ类供应商选址

天津的主要原因是 ( )

A.接近原料地 B.接近市场

C.接近研发中心 D.接近国际航空港

(3)天津下列企业中,最有可能成为M公司第Ⅳ类供应商的

是 ( )

A.化工厂 B.食品厂 C.电子元件厂 D.家具厂

B

C

【解析】第(1)题,注意题干的要求是“与北京相比”,然后用排除法选择。材料中的“就近采购的原则”说明其原料和配件主要来自国内,而其手机等电子产品的运输量不大,多采用空运方式,故与“海运方便”关系不大;M公司的产品主要面向全国及国际市场,选址在天津,与北京相比其市场潜力一样大;天津的产品研发力量没有北京强(北京高等院校密集);天津与北京相比地价低、劳动力成本廉价、原料和配件的进口及产品出口费用低,即生产成本低。

第(2)题,从图中可知,第Ⅱ类供应商是指随M公司在天津设立外资厂,其生产的原料和配件主要是满足M公司的需求,也就是原料和配件市场的需求。

第(3)题,M公司的产品是手机、GPS接收机,其元配件主要是电子元件。

返回目录

*对应训练*

产业重心是区域产业产值空间分布的重心。图1-4-5示意中国三次产业重心的经、纬度变化(不含台湾、香港、澳门的统计资料)。据此回答(1)—(3)题。

(1)图中①、②、③线依次代表( )

A.第一产业、第二产业、第三产业

B.第二产业、第三产业、第一产业

C.第一产业、第三产业、第二产业

D.第三产业、第一产业、第二产业

(2)从产业重心的纬度变化看( )

A.三次产业重心均向北移动 B.第一产业重心移动最快

C.第二产业重心移动最快 D.第三产业重心移动最快

(3)自1985年至2003年,产业重心移动的趋势是( )

A.第二产业向东南 B.第二产业向东北

C.第一产业向东南 D.第三产业向东南

B

C

D

返回目录

1.长江成为南水北调水源区的条件有哪些?

长江是我国最大的河流,位于丰水区;上游靠近西北干旱、半干旱区,中下游与最缺水的华北平原相邻,有利于兴建从长江引水到北方的跨流域调水工程。

2.产业转移可分为哪几类?国际产业转移的规律是什么?

产业转移大体上可以分为三类:国际产业转移、区域产业转移和城乡产业转移。国际产业转移的规律:先转移劳动密集型产业和轻工业,进而转移资金密集型、技术密集型和重工业。转移方向一般由发达国家转移到发展中国家。

3.影响产业转移的因素有哪些?是如何影响的?

影响国际产业转移的因素有很多,其中,劳动力、内部交易成本、市场是影响国际产业转移的三个重要因素。

(1)劳动力因素。

劳动力在国际范围的流动性很小。不同国家或地区,劳动力的数量、质量和价格差异较大,使得产品生产的成本差异较大。具有充足、高素质且价格较低廉的劳动力资源的国家或地区,往往成为产业转移的目的地。劳动力因素处于不断的变化之中,导致产业在空间上不断转移。

(2)内部交易成本因素。

企业生产需要与有工业联系的其他企业打交道,还需要与地方服务行业(包括政府)打交道,以及生产组织、职工培训等,都要投入一定的资金。企业的这种投入,统称为内部交易成本。企业家总希望在内部交易成本最低的区位投资建厂。发达国家社会消费水平很高,内部交易成本也很高,成为推动企业家向国外转移产业的因素之一。发展中国家为了吸引发达国家的投资,首先要改善投资环境,以减少企业生产的内部交易成本。20世纪60年代,在东亚出现的出口加工区,成为发展中国家或地区改善投资环境、降低企业生产的内部交易成本、吸引产业转移的地区。

(3)市场因素。

企业因为所生产的产品的国内市场趋于饱和,或者国内市场满足不了自身发展的需要,就会开辟国际市场。由于政治、经济、文化等方面的差异,以及国家政策的不同,一个国家的产品销往另一个国家往往会受到多方面的限制。企业为了避开这些限制,就直接到市场广阔的国家或地区投资建厂。例如,日本、韩国以及欧美的汽车制造企业到我国兴办汽车厂,主要是因为我国拥有庞大的汽车消费市场。市场在不断变化,而企业的产业转移方向也会随之变化。例如,20世纪90年代以前,西欧、北美是日本产品的主要消费市场,也是日本企业的投资重点地区。到20世纪末,西欧、北美经济不振,市场疲软,东亚和东南亚因经济增长强劲、市场需求大而成为日本产品的主要销售市场,并成为日本企业的主要投资地区。

影响企业跨国转移产业的因素还有很多。国际经济形势的变化,国家政策的调整,原生产地用地紧张、地价昂贵、环境污染严重等,都会促使企业进行产业的国际转移。在现实中,国际产业转移往往是多种因素综合作用的结果。

返回目录

第三节 区域经济联系

预习新起点

知能新整合

学点一

典例分析

对应训练

学点二

典例分析

对应训练

学点三

典例分析

对应训练

合作讨论

学点四

典例分析

对应训练

区域经济联系

对口帮扶成效明显,使西部落后地区的______

快速发展,城乡居民收入都有了明显______

西部地区______发展较快,东部地区与西部地

区的合作项目不断增多,西部地区实际引进的资

金逐年________

在东、西部地区合作中,科技、_______和人才的

联系日益密切。_______发达地区选派大批

优秀人才支援内地,为西部地区的建设作出了重

大的贡献

东、西部在合作中实现了相互发展,东部地区企业

在与西部地区企业的_______中,在输出

________、技术、_____等的同时,也实

现了与合作方的“双赢”

一、东、西部地区的经济合作

东、西部地区的经济合作

经济

增长

招商引资

上升

信息

东部沿海

合作

资金

管理

二、资源跨区域调配

资源跨区域调配

南水北调

东线:从长江下游_____引水,利用京杭

大运河提水北送,输送到_______

中线:从_____水库引水,输送到北京、天津

西线:从长江上游______、支流______和大

渡河上游筑坝建库,开凿穿过长江与黄

河的分水岭_________的输水隧洞,调长江

水到黄河上游

扬州

华北

丹江口

通天河

雅砻江

巴颜喀拉山

西气东输

主体工程:从新疆塔里木盆地的轮南铺设管线

到________

上海

东部

改善______供应,促进经济发展

减轻_____运输压力

改善______消费结构

保护_________

能源

铁路

能源

生态环境

促进中西部资源的开发

将资源优势转化为经济优势

拉动________的发展

资源跨区域调配

西气东输

西部

将资源优势转变为_______优势

加快综合利用______的步伐

推动______建设

增加_____机会,拉动______产业

缓解因________带来的环境压力

经济

天然气

基础设施

就业

相关

破坏植被

西电

东送

含义:将中、西部地区的电能输送到东部

意义

东部

保障东部地区的电力供应

促进经济的发展

改善________质量

生态环境

中西部

资源跨区域调配对地理环境的影响

相关产业

促进欠发达地区的发展

对生态环境造成不利影响

三、产业转移

产业转移

作用

对区际商品贸易与区际要素流动的一种替代

促进劳动力、资本与技术在区域间的流动

主要原因:原材料价格、工资与地价水平、_______

费用等方面的区域差异,会导致产业向低成本地

区转移

公用事业

案例

沿海企业向内地的迁移

台湾产业向大陆转移

广东边远地区的产业集群效应

对区域地理

环境的影响

返回目录

学点一 区域经济一体化和经济全球化

区域经济一体化和经济全球化,是当代世界经济的两大发展趋势。

1.区域经济一体化

区域经济一体化是指地理上相邻的国家或地区,为了维护共同的经济利益,加强经济联系与合作,彼此通过契约和协定,在区域内逐步消除成员国之间的贸易与非贸易壁垒,协调成员国的社会经济政策,进而形成跨越国界的商品、资本、劳务、技术等自由流通的统一经济区域。

2.经济全球化

经济全球化是指生产、贸易、投资、金融、管理等经济行为在全球范围内的大规模活动,包括生产资料、信息、资金、人力资源等生产要素的全球性配置与重组。

经济全球化有七大趋势:信息引领经济发展;技术表现为独立的商品形态;私人资本成为国际资本流动主力;国际经济体系面临重组;高素质人才跨国界流动;各国之间的依赖性增强;发展中国家改革和开放相互兼容。

3.区域经济合作

区域经济合作是在区域规划指导下的区域分工与协作,也是一定生产领域的长期协作活动,它是区域经济联系的重要形式。

返回目录

*典例分析*

【例1】有人把当今世界经济称为“地球村经济”,这是因为

(双选) ( )

A.世界经济规模日趋缩小

B.在生产、分配、流通、消费各个领域联系日益密切

C.各国经济差异越来越小

D.世界经济相互依赖,密不可分,日益国际化

BD

【解析】经济全球化和区域经济一体化成为全球经济发展的两大趋势,随着信息技术和交通运输的发展,全球各区域间在生产、分配、流通、消费各个领域联系日益密切,世界经济相互联系,日益国际化。

返回目录

*对应训练*

我国国内进行一系列区域经济合作,下列属于我国国内区域经济合作,实现区域经济一体化的是 ( )

①我国大量科技人才流向东部沿海地区

②前几年,出现的“民工潮”

③经济协作区

④城市间经济协作网络

⑤对口帮扶、实施西部大开发

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.③④⑤

D

返回目录

学点二 东、西部地区的经济合作

实施西部大开发战略以后,东西部地区之间的经济明显加快,在东西部地区的经济合作过程中,不仅会促进西部地区的发展,也会给东部地区提供更丰富的资源和市场,促进东部地区的腾飞,所以东西部地区的经济合作是一种“双赢”。主要表现见东西部地区经济合作关系图:

西部地区丰富

的自然资源得

到了合理利用

对口帮扶

成效明显

→

西部落后的地区

经济快速发展

→

西部城乡居民

收入明显增长

西部地区

招商引资

发展较快

→

东部地区与西

部地区的合作

项目不断增多

→

促进了西部

地区经济社

会的发展

科技、信息和人才

的联系日益密切

→

东部沿海发达地区选派

大批优秀人才支援内地

东西部地区

在合作中实

现了相互发展

→

东部向西部

输出资金、

技术、管理

→

返回目录

*典例分析*

【例2】为了加强地带之间的联合与发展,从东部地带向中、

西部地带转移的工业类型有(双选)( )

A.劳动密集型 B.资源密集型

C.技术密集型 D.严重污染型

AB

【解析】我国东部地区产业结构面临升级,中、西部地区经济落后,人才、资金匮乏,但资源丰富,劳动力廉价,故从东部地带向中、西部转移的工业类型主要是劳动密集型和资源密集型。

返回目录

*对应训练*

在我国东、西部地区的经济合作中,应该( )

①向西部地区大量移民,以减轻东部的压力,缓解西部地广人

稀、劳动力短缺的问题

②实施对口帮扶政策,使西部地区的经济全面发展

③在西部大范围内兴修水利,大力发展灌溉农业

④加速开发西部石油、天然气、煤炭资源,并向东部输送

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

D

返回目录

学点三 资源跨区域调配

1.我国实施资源跨区域调配的意义

我国自然资源的地区分布不均,各区域的赋存与消费水平不匹配,实施资源跨区域调配,有利于资源的合理配置,是缩小东西差距和南北差距、实现我国经济社会可持续发展的重要途径。

2.南水北调

南水北调后我国水资源分布将形成“四横三纵”的总体布局,可实现我国水资源的南北调配和东西互济。

(1)南水北调东线、中线和西线工程

南水北调工程东、中、西线的路径、各自的优缺点

调水线路 东线 中线 西线

调水源地

线路

长江下游、江苏、扬州、江都

加坝扩容后的丹江口水库

在长江上游通天河、支流雅砻江和大渡河上游筑坝建库

走向利用京杭大运河提水北送,并连接洪泽湖、骆马湖、南四湖、东平湖。出东平湖后分两路输水:一路向北,经隧洞穿越黄河至天津;一路向东,通过胶东地区输水干线经济南到烟台、威海

沿唐白河流域西侧过长江流域与淮河流域的分水岭后,经黄淮海平原西部边缘,在郑州以西穿过黄河,可基本自流到北京、天津

开凿穿过长江与黄河的分水岭巴颜喀拉山的输水隧洞,调长江水入黄河上游

调水线路 东线 中线 西线

可调水量

源地水质

地形、地势对调水线路的影响

现有可利

用的配套

设施

大

较大

较小

差

较好

最好

黄河以南需动力提水,黄河以北可顺地势北流

虽地势较复杂,但地势南高北低,水可自行流向北方

地形复杂,工程量大

好,有京杭大运河及沿线湖泊可利用

较好,丹江口水库可利用,还可利用三峡水库

差,可利用的设施极少

(2)南水北调工程对供水区社会、经济将产生积极影响,同时也将对生态环境带来积极和消极影响,具体总结如下:

积极

意义

(供

水区)

社会效益

改善供水区投资环境,为经济发展创造良好的社会条件,缓解城乡争水、工农业争水的矛盾,有利于社会安定

经济效益

促进供水区经济发展,可产生经济效益600亿元—800亿元

生态效益

增加供水区域城市生活用水和工业用水,美化环境,缓解地下水位大幅度降低趋势和漏斗面积进一步扩大,控制地面沉降

可能

带来

的环

境问

题

水源区径

流量减少

河口地区盐度升高,影响长江下游水质

可能引起长江泥沙淤积加重,使航道淤塞

工程沿线

地区

给江淮沿线地区的水生生物的生长带来不利影响

地下水位升高,土壤容易发生盐渍化

水质

(东线)

位于长江下游,沿江工业园区众多,输水沿线有油田、煤矿及工业发达的城镇,大量的污水排放会降低水质

特别提醒

“南水北调”工程只是解决我国北方地区缺水的措施之一,要从根本上缓解缺水问题,还要从节约用水和防治水污染入手,建设节约型、环境友好型社会。

3.西气东输

西气东输对东、中、西部社会经济发展和生态环境将产生重大影响,具体表解如下:

中、西部地区 东部地区

对社会经济的影响

资源开发与经济建设

将资源优势转变为经济优势,使之成为当地的一个新的经济增长点

促进东部经济发展

产业结构调整

促进加快天然气综合利用的步伐,并可有选择地发展以天然气为原料的化工工业,推动其向深加工、高附加值的方向发展

东输的西气在很大程度上可促进东部的能源生产、轻重工业的结构调整

中、西部地区 东部地区

对社会经济的影响

对生态环境的影响

基础设施

建设

推动天然气勘探开发和管道等基础设施建设,增加就业机会,形成一条新的经济增长带

东部地区进行西气东输工程的配套建设(a.管网改造;天然气网格和城市天然气主环网等天然气配套系统;b.重大项目的立项建设)将极大地带动东部城镇基础设施建设

有利影响

促使西部能源结构气化的实现,缓解因砍伐森林、破坏植被带来的压力

改变以煤为主的能源结构,提高清洁能源的使用比例,有效改善大气环境,提高生活质量

不利影响

输气管道线路长、规模大、施工方式多样。途经地区地貌类型复杂,植被稀疏,生态环境非常脆弱,水土保持尤为重要

4.西电东送

(1)含义:西电东送是指开发青海、贵州、云南、广西、四川、内蒙古、山西、陕西等西部省(区)的电力资源,将其输送到电力紧缺的广东、上海、江苏、浙江和北京、天津等地区。

(2)西电东送的原因

水电的分布不平衡,西南、中南及西北地区水电丰富,山西、陕西、内蒙古火电丰富,但这些地区用电负荷小,东部沿海地区经济发达,但能源短缺。西电东送为东部地区提供大量电力,促进东部地区经济发展,将西部资源优势转化为经济优势。

(3)三条线路的起止点及输送的主要电力形式

源地 目的地

北线

中线

南线

(4)西电东送的作用

促进东部地区经济发展和生态环境保护工作,将西部资源优势转化为经济优势。

5.资源跨区域调配对地理环境的影响

黄河上游的水电晋、陕、内蒙古的火电

京津唐地区

长江上游干支流的水电

华中、华东及华南地区、长江三角洲

红水河流域的水电

贵州的煤电

广东省、珠江三角洲地区

调出地 调入地区

南水

北调

西气

东输

取水口水文环境影响。沿线生态环境影响

缓解华北、西北缺水问题,促进工农业经济的巨大发展,缓解城市缺水问题;生态方面可以抑制华北地区因过度抽取地下水而导致的地面下沉问题等。可有效遏制因缺水造成的生态环境恶化,保护湿地和生物多样性。北方灌区土壤次生盐碱化

沿线生态环境影响。将资源优势变为经济优势

改善能源结构,有利于大气环境保护

调出地 调入地区

西电

东送

北煤

南运

将资源优势变为经济优势

改善能源结构,有利于大气环境保护,提供了大量电力,促进经济可持续发展

煤炭资源减少,地面发生沉降,产业层次偏低

大气污染严重,废渣处理困难

返回目录

*典例分析*

【例3】阅读材料,回答下列问题。

材料一 油价的上涨和矿难的频发,显示了能源短缺的困局日益严重。“电荒”在我国不少地区愈演愈烈,不仅影响到我国经济的健康运行,也给百姓生活造成了强烈冲击,而节约能源则是我们必须达成的全民共识。图1-4-1为我国三大常规能源运输方向的示意图。

材料二 西气东输的综合效应图1-4-2

(1)根据材料一提供的信息,说明我国能源生产和消费的特征

____________________________________

_________________________________。

(2)C能源在调出区十分丰富的原因是:

①____________________________________

②____________________________________

(3)从能源对环境影响的角度看,A、B、C三类能源中属于最清

洁能源的是_________;B能源对调入区的发展有何影响?

____________________________________

缓解东部地区的能源紧张状

我国中西部地区能源资源丰富,生产大于消费;我国东部地区能源需求量大,消费大于生产

该区域降水丰富,河流径流量大

地处我国地势阶梯的交界处,落差大

C(水电)

(4)图中B能源输入地区电力供应紧张的原因有哪些?为了能

缓解B能源紧张的状况,国家采取了哪些措施?

B地电力紧张的原因:①该地区常规能源缺乏;②该地区人口稠密,工农业发达,生产和生活耗电量大。

措施:①跨区域调配能源,如“西气东输”、“西电东送”;②发展科学技术,开发利用新能源,如建设核电站;③宣传节约用电等。

(5)结合材料二分析西部输出了资源却发展了经济的原因。

西部地区通过资源的输出换来了资金、技术,使资源优势转化为经济优势;同时扩大了就业,提高了收入。

【解析】本题主要考查与能源资源的跨区域调配相关的问题,以及对图表信息的提取能力,解决此题关键是抓住以下几点:

(1)结合题目要求从图中提取有效信息;

(2)资源进行跨区域调配的根本原因在于生产与消费间的地区不平衡,其影响既包括对输入区,也包括对输出区;

(3)水能资源的丰歉由所在地区的河流径流量与落差所决定;

(4)缓解能源不足的措施应从开源和节流两方面分析。

返回目录

*对应训练*

读我国西气东输主干管线工程示意图1-4-3,完成(1)—(2)题。

(1)下列因素中,修建“西气东

输”主干管线走向所考虑的主

要经济因素是( )

A.地形类型 B.城市分布

C.资源状况 D.人口

(2)有关西气东输工程的说法,不正确的是( )

A.能积极推动新疆及沿线地区经济的发展

B.加速改善东部地区的能源结构,缓解能源紧张状况

C.可有效改善我国东部城市的大气污染状况,提高人民生活

质量

D.该管线东西跨距大,沿线各自然带大致呈纬度地带性变化

B

D

返回目录

学点四 产业转移

区域之间的产业转移,在一定程度上既是对区际商品贸易与区际要素流动的一种替代,又可以促进劳动力、资本与技术在区域间的流动。

产业转

移类型 典型

案例 迁出区 迁入区

优势 影响

发达地区向欠发达地区转移

沿海

企业

向内

地的

迁移

技术、资金、管理经验是优势,产业的迁出可以促进沿海地区经济发展和产业升级

劳动力丰富、资源丰富、市场广大

促进内地地区发展的同时,高耗能和高污染企业的迁入不可避免地对生态环境造成不利影响

产业转

移类型 典型

案例 迁出区 迁入区

优势 影响

发达地区向欠发达地区转移

台湾产业向大陆转移

劳动力成本高,市场有限,造成机电、IT、化工等行业大规模转移到大陆

投资环境的改善,廉价的劳动力,众多的发展机会,广阔的市场空间

加速了大陆劳动密集型产业和高技术产业的发展,也创造了大量的就业机会

发达地区带动欠发达地区,实现区域内部平衡

广东边远地区的产业集群效应

迁出区产生人口稠密、交通拥挤、资本过剩、污染严重、自然资源不足等问题,使生产成本上升,经济效益逐渐下降

发达地区将资本、技术、劳动力等向区域内相对落后的地区扩散,以逐渐缩小地区差别,从而在区域内部达到平衡

返回目录

*典例分析*

【例4】M公司为世界著名的电子企业,于1992年开始在我

国天津经济技术开发区兴建生产厂。目前天津已成为M公

司在全球最大的生产基地。M公司的天津生产基地本着就

近采购的原则,使在华供应商由1995年的130多家发展

到2001年的700多家。据此回答(1)—(3)题。

(1)与北京相比,天津成为M公司向中国产业转移首选地的

优势条件是 ( )

A.海运方便 B.市场潜力大

C.研发力量强 D.生产成本低

D

(2)在跨国公司的全球化战略中,M公司第Ⅱ类供应商选址

天津的主要原因是 ( )

A.接近原料地 B.接近市场

C.接近研发中心 D.接近国际航空港

(3)天津下列企业中,最有可能成为M公司第Ⅳ类供应商的

是 ( )

A.化工厂 B.食品厂 C.电子元件厂 D.家具厂

B

C

【解析】第(1)题,注意题干的要求是“与北京相比”,然后用排除法选择。材料中的“就近采购的原则”说明其原料和配件主要来自国内,而其手机等电子产品的运输量不大,多采用空运方式,故与“海运方便”关系不大;M公司的产品主要面向全国及国际市场,选址在天津,与北京相比其市场潜力一样大;天津的产品研发力量没有北京强(北京高等院校密集);天津与北京相比地价低、劳动力成本廉价、原料和配件的进口及产品出口费用低,即生产成本低。

第(2)题,从图中可知,第Ⅱ类供应商是指随M公司在天津设立外资厂,其生产的原料和配件主要是满足M公司的需求,也就是原料和配件市场的需求。

第(3)题,M公司的产品是手机、GPS接收机,其元配件主要是电子元件。

返回目录

*对应训练*

产业重心是区域产业产值空间分布的重心。图1-4-5示意中国三次产业重心的经、纬度变化(不含台湾、香港、澳门的统计资料)。据此回答(1)—(3)题。

(1)图中①、②、③线依次代表( )

A.第一产业、第二产业、第三产业

B.第二产业、第三产业、第一产业

C.第一产业、第三产业、第二产业

D.第三产业、第一产业、第二产业

(2)从产业重心的纬度变化看( )

A.三次产业重心均向北移动 B.第一产业重心移动最快

C.第二产业重心移动最快 D.第三产业重心移动最快

(3)自1985年至2003年,产业重心移动的趋势是( )

A.第二产业向东南 B.第二产业向东北

C.第一产业向东南 D.第三产业向东南

B

C

D

返回目录

1.长江成为南水北调水源区的条件有哪些?

长江是我国最大的河流,位于丰水区;上游靠近西北干旱、半干旱区,中下游与最缺水的华北平原相邻,有利于兴建从长江引水到北方的跨流域调水工程。

2.产业转移可分为哪几类?国际产业转移的规律是什么?

产业转移大体上可以分为三类:国际产业转移、区域产业转移和城乡产业转移。国际产业转移的规律:先转移劳动密集型产业和轻工业,进而转移资金密集型、技术密集型和重工业。转移方向一般由发达国家转移到发展中国家。

3.影响产业转移的因素有哪些?是如何影响的?

影响国际产业转移的因素有很多,其中,劳动力、内部交易成本、市场是影响国际产业转移的三个重要因素。

(1)劳动力因素。

劳动力在国际范围的流动性很小。不同国家或地区,劳动力的数量、质量和价格差异较大,使得产品生产的成本差异较大。具有充足、高素质且价格较低廉的劳动力资源的国家或地区,往往成为产业转移的目的地。劳动力因素处于不断的变化之中,导致产业在空间上不断转移。

(2)内部交易成本因素。

企业生产需要与有工业联系的其他企业打交道,还需要与地方服务行业(包括政府)打交道,以及生产组织、职工培训等,都要投入一定的资金。企业的这种投入,统称为内部交易成本。企业家总希望在内部交易成本最低的区位投资建厂。发达国家社会消费水平很高,内部交易成本也很高,成为推动企业家向国外转移产业的因素之一。发展中国家为了吸引发达国家的投资,首先要改善投资环境,以减少企业生产的内部交易成本。20世纪60年代,在东亚出现的出口加工区,成为发展中国家或地区改善投资环境、降低企业生产的内部交易成本、吸引产业转移的地区。

(3)市场因素。

企业因为所生产的产品的国内市场趋于饱和,或者国内市场满足不了自身发展的需要,就会开辟国际市场。由于政治、经济、文化等方面的差异,以及国家政策的不同,一个国家的产品销往另一个国家往往会受到多方面的限制。企业为了避开这些限制,就直接到市场广阔的国家或地区投资建厂。例如,日本、韩国以及欧美的汽车制造企业到我国兴办汽车厂,主要是因为我国拥有庞大的汽车消费市场。市场在不断变化,而企业的产业转移方向也会随之变化。例如,20世纪90年代以前,西欧、北美是日本产品的主要消费市场,也是日本企业的投资重点地区。到20世纪末,西欧、北美经济不振,市场疲软,东亚和东南亚因经济增长强劲、市场需求大而成为日本产品的主要销售市场,并成为日本企业的主要投资地区。

影响企业跨国转移产业的因素还有很多。国际经济形势的变化,国家政策的调整,原生产地用地紧张、地价昂贵、环境污染严重等,都会促使企业进行产业的国际转移。在现实中,国际产业转移往往是多种因素综合作用的结果。

返回目录