选择性必修1第三单元第8课 中国古代的法治与教化 课件(30张PPT)

文档属性

| 名称 | 选择性必修1第三单元第8课 中国古代的法治与教化 课件(30张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-09-25 22:12:36 | ||

图片预览

文档简介

无论是立法还是司法,需要更多地正视这些人心经验,正视转型时代保护伦理价值的重要性,从而把握好逻辑与经验的关系、条文与人情的关系、法律与伦理的关系。

——《辱母杀人案:法律如何回应伦理困局》摘自《人民日报》

4·14聊城于欢案

在法律和伦理道德并存的当代社会,何以法律受到伦理道德如此大影响?

两者在中国历史上有着怎样的发展规律?

第8课 中国古代的法治与礼教

一、先秦时期的德治与法治

周人尊礼……(礼)则以观德,德以处事。

—— 《礼记》

周公制礼作乐

一、先秦时期的德治与法治

1.西周以“德”为核心的礼制结合《九刑》

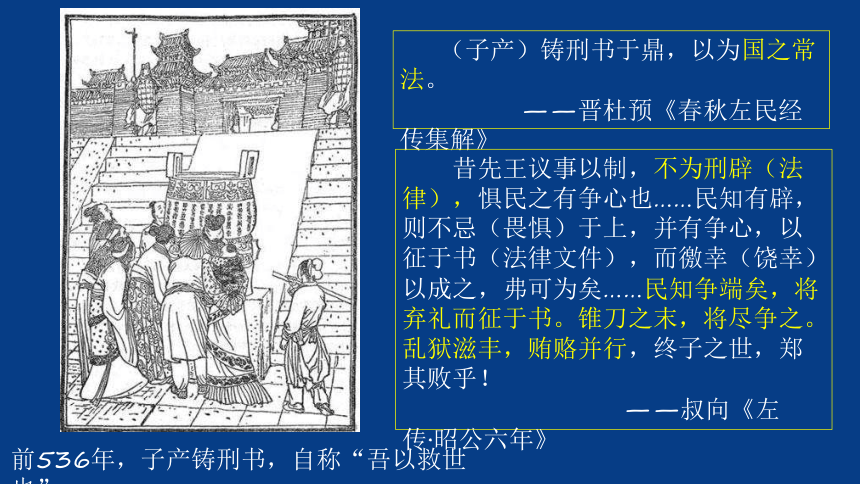

前536年,子产铸刑书,自称“吾以救世也”

(子产)铸刑书于鼎,以为国之常法。

——晋杜预《春秋左民经传集解》

昔先王议事以制,不为刑辟(法律),惧民之有争心也……民知有辟,则不忌(畏惧)于上,并有争心,以征于书(法律文件),而徼幸(饶幸)以成之,弗可为矣……民知争端矣,将弃礼而征于书。锥刀之末,将尽争之。乱狱滋丰,贿赂并行,终子之世,郑其败乎!

——叔向《左传·昭公六年》

肸闻之,国将亡,必多制,其此之谓乎!

一、先秦时期的德治与法治

1.西周以“德”为核心的礼制结合《九刑》

2.春秋战国:

子产VS叔向:第一次公布成文法VS反对公开刑书

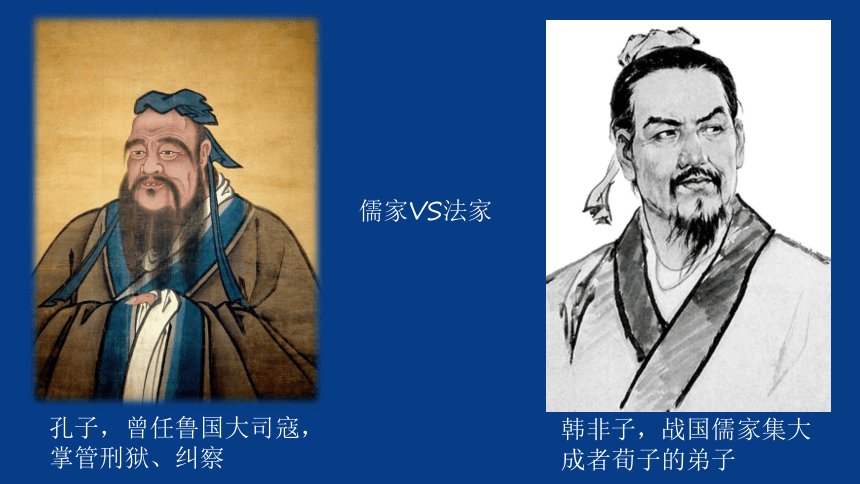

孔子,曾任鲁国大司寇,掌管刑狱、纠察

韩非子,战国儒家集大成者荀子的弟子

儒家VS法家

明主使其群臣不游意于法之外,不为惠于法之内,动无非法。……以法治国,举措而已矣。法不阿贵,绳不挠曲。法之所加,智者弗能辞,勇者弗敢争。刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。故矫上之失,诘下之邪,治乱决缪,绌羡齐非,一民之轨,莫如法。厉官威名,退淫殆,止诈伪,莫如刑。

——《韩非子·有度》

道德仁义,非礼不成,教训正俗,非礼不备。分争辨讼,非礼不决。君臣上下父子兄弟,非礼不定。宦学事师,非礼不亲。班朝治军,莅官行法,非礼威严不行。祷祠祭祀,供给鬼神,非礼不诚不庄。是以君子恭敬撙节退让以明礼。

——《礼记·曲礼》

儒法两家在治国方略上观点有何不同?为什么?

一、先秦时期的德治与法治——“礼法并用”的渊源

1.西周以“德”为核心的礼制结合《九刑》

2.春秋战国:

子产VS叔向:第一次公布成文法VS反对公开刑书

儒家VS法家:德治VS法治

二、秦汉至隋唐时期的法律与教化

睡虎地秦简部分条文

盗采人桑叶,赃不盈一钱,何论? 赀(罚)徭三旬(三十天)。

完城旦(无期徒刑,筑城),以黥城旦诬(诽谤)人,何论?当黥。

或与人斗,缚而尽拔其须眉,论何也?当完城旦。士伍甲斗,拔剑伐,斩人发结,何论?当完为城旦。

——《睡虎地秦简》

思考:《秦律》体现出的法家思想特点。

妻悍而夫殴笞之,非以兵刃也,虽伤之,毋罪。妻殴夫,耐为隶妾(终身为官府服役)。

子贼杀伤父母,奴婢贼杀伤主、主父母妻子,皆枭其首市。

父母殴笞子及奴婢,子及奴婢以殴笞辜死,令赎死(交纳钱物而免除死罪)。

——张家山汉简《二年律令》

张家山汉简《二年律令》

思考:《二年律令》与以往律法相比的突出特点及原因。

圣人之道,不能独以威势成政,必有教化。

教,政之本也;狱,政之末也。其事异域,其用一也。

——《汉书·董仲舒传》

思考:董仲舒对礼教与法治关系的看法。

二、秦汉至隋唐时期的法律与教化

1.秦汉:从“严刑峻法”到“礼法并用”

德礼为政教之本,刑罚为政教之用。

——长孙无忌

结合材料,说明汉唐“礼法并用”的特点和影响?

二、秦汉至隋唐时期的法律与教化——“礼法并用”的开始

1.秦汉:从“严刑峻法”到“礼法并用”

2.唐朝:“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”

《唐律疏议》——中华法系确立的标志

三、宋元至明清时期的法律与教化

三、宋元至明清时期的法律与教化

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

宋

元

明

清

法律

以唐令为蓝本的《天圣令》

教化

凡同约者,德业相劝,过失相规,礼俗相交,患难相恤。

——地方儒士吕大钧《蓝田吕氏乡约》

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

宋

元

明

清

法律

以唐令为蓝本的《天圣令》

援引唐律

以唐律为蓝本的《大明律》,开创律例合编体例

教化

理学建立统治地位,授徒、讲学、家训、读物等;开创乡约

各州县做竖牌十面:凡不养父母时常忤逆者,牌书“不孝某人”。尊长无礼,牌书“不义某人”。偷鸡摸狗,牌书“做贼某人”。生事殴人,牌书“凶徒某人”。诡隐地粮,教唆词讼,牌书“奸民某人”。妄传诬告,牌书“诈伪某人”。诓骗财物,牌书“无耻某人”。各用大字钉于本犯门左,每会跪约听讲,街民不与往来。约长等劝令同约完成纳粮的任务,劝戒同约维护地方安定。

——山西巡抚、刑部侍郎吕坤《乡甲约》

乡甲会图(明乡约仪式)

——山西巡抚、刑部侍郎吕坤《乡甲约》

政府基层组织代表

天地神明纲纪法度

圣谕

孝顺父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为。

——《文堂乡约家法》为朱元璋“六谕”

现代文堂乡约仪式

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

宋

元

明

清

法律

以唐令为蓝本的《天圣令》

援引唐律

以唐律为蓝本的《大明律》,开创律例合编体例

沿袭《大明律》,制定《大清律例》

教化

理学建立统治地位,授徒、讲学、家训、读物等;开创乡约

乡约宣讲“六谕”,以《大明律》解释六谕

每月朔望日,择宽洁公所,设香案。届时县中文武官俱至,衣莽衣,礼生唱,序拜,行三跪九叩首礼。兴,退班,齐至讲所,军民人等,环立肃听。礼生唱,恭请开讲,司讲生诣香案前,跪,恭捧圣谕登台,木铎老人跪,宣读毕。礼生唱,请宣讲圣谕第一条(康熙“圣谕”及《大清律例》),司讲生按至讲毕而退。

——清《仁寿县志》

三、宋元至明清时期的法律与教化

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

宋

元

明

清

法律

以唐令为蓝本的《天圣令》

援引唐律

以唐律为蓝本的《大明律》,开创律例合编体例

沿袭《大明律》,制定《大清律例》

教化

理学建立统治地位,授徒、讲学、家训、读物等;开创乡约

乡约宣讲“六谕”,以《大明律》解释六谕

乡约延续明朝模式,宣讲康熙帝的“圣谕十六条”和雍正帝《圣谕广训》,常引《大清律例》

从宋至清,乡约与法律的关系经历了怎样的阶段性变化?

三、宋元至明清时期的法律与教化——“礼法并用”的发展

1.宋乡约与法律分离——“约律分野”

2.明乡约与法律结合 ——“约律融合”

3.清乡约为法律所用——“约为律用”

三、宋元至明清时期的法律与教化

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

宋

元

明

清

法律

以唐令为蓝本的《天圣令》

援引唐律

以唐律为蓝本的《大明律》,开创律例合编体例

沿袭《大明律》,制定《大清律例》

教化

理学建立统治地位,授徒、讲学、家训、读物等;开创乡约

乡约宣讲“六谕”,以《大明律》解释六谕

乡约延续明朝模式,宣讲康熙帝的“圣谕十六条”和雍正帝《圣谕广训》,常引《大清律例》

根据以上所学概括宋元至明清社会治理的突出特点。

春秋战国

西周

汉

朝代

秦

明

唐

宋

清

法治

礼教

儒家德治

礼法关系

礼法结合

礼制

《九刑》

《铸刑书》,成文法,法家法治

礼法对立

礼法对立

焚书坑儒

《秦律》严刑峻法

礼法并用

独尊儒术

《九章律》

刑罚为用《唐律疏议》

德礼为本《大唐开元礼》

礼法并用

约律分野

《天圣令》

《大明律》律例结合

约律融合

约为律用

《大清律例》

乡约

这个轴可以在最后总结梳理的时候用。需要关注:

(1)课文标题是“礼教”,正文是“德治”和“教化”,这里用“礼治”,是否严谨?

(2)西周是“习惯法”?《九刑》?

(3)有的是具体史实,有的是现象或特点,是否感觉不太一致?

思考点:为什么中国历史发展、时代更替,而道德伦理与法律的结合会越来越紧密?

南京彭宇案,2006年,老人徐寿兰被撞倒摔成骨折,徐寿兰指认撞人者是刚下车的小伙彭宇,彭宇则予以否认。

天津许云鹤案,2009年,老人王秀芝称被许云鹤驾车撞倒;许云鹤认为自己主动停车,搀扶从护栏上摔下来的老人。

——《辱母杀人案:法律如何回应伦理困局》摘自《人民日报》

4·14聊城于欢案

在法律和伦理道德并存的当代社会,何以法律受到伦理道德如此大影响?

两者在中国历史上有着怎样的发展规律?

第8课 中国古代的法治与礼教

一、先秦时期的德治与法治

周人尊礼……(礼)则以观德,德以处事。

—— 《礼记》

周公制礼作乐

一、先秦时期的德治与法治

1.西周以“德”为核心的礼制结合《九刑》

前536年,子产铸刑书,自称“吾以救世也”

(子产)铸刑书于鼎,以为国之常法。

——晋杜预《春秋左民经传集解》

昔先王议事以制,不为刑辟(法律),惧民之有争心也……民知有辟,则不忌(畏惧)于上,并有争心,以征于书(法律文件),而徼幸(饶幸)以成之,弗可为矣……民知争端矣,将弃礼而征于书。锥刀之末,将尽争之。乱狱滋丰,贿赂并行,终子之世,郑其败乎!

——叔向《左传·昭公六年》

肸闻之,国将亡,必多制,其此之谓乎!

一、先秦时期的德治与法治

1.西周以“德”为核心的礼制结合《九刑》

2.春秋战国:

子产VS叔向:第一次公布成文法VS反对公开刑书

孔子,曾任鲁国大司寇,掌管刑狱、纠察

韩非子,战国儒家集大成者荀子的弟子

儒家VS法家

明主使其群臣不游意于法之外,不为惠于法之内,动无非法。……以法治国,举措而已矣。法不阿贵,绳不挠曲。法之所加,智者弗能辞,勇者弗敢争。刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。故矫上之失,诘下之邪,治乱决缪,绌羡齐非,一民之轨,莫如法。厉官威名,退淫殆,止诈伪,莫如刑。

——《韩非子·有度》

道德仁义,非礼不成,教训正俗,非礼不备。分争辨讼,非礼不决。君臣上下父子兄弟,非礼不定。宦学事师,非礼不亲。班朝治军,莅官行法,非礼威严不行。祷祠祭祀,供给鬼神,非礼不诚不庄。是以君子恭敬撙节退让以明礼。

——《礼记·曲礼》

儒法两家在治国方略上观点有何不同?为什么?

一、先秦时期的德治与法治——“礼法并用”的渊源

1.西周以“德”为核心的礼制结合《九刑》

2.春秋战国:

子产VS叔向:第一次公布成文法VS反对公开刑书

儒家VS法家:德治VS法治

二、秦汉至隋唐时期的法律与教化

睡虎地秦简部分条文

盗采人桑叶,赃不盈一钱,何论? 赀(罚)徭三旬(三十天)。

完城旦(无期徒刑,筑城),以黥城旦诬(诽谤)人,何论?当黥。

或与人斗,缚而尽拔其须眉,论何也?当完城旦。士伍甲斗,拔剑伐,斩人发结,何论?当完为城旦。

——《睡虎地秦简》

思考:《秦律》体现出的法家思想特点。

妻悍而夫殴笞之,非以兵刃也,虽伤之,毋罪。妻殴夫,耐为隶妾(终身为官府服役)。

子贼杀伤父母,奴婢贼杀伤主、主父母妻子,皆枭其首市。

父母殴笞子及奴婢,子及奴婢以殴笞辜死,令赎死(交纳钱物而免除死罪)。

——张家山汉简《二年律令》

张家山汉简《二年律令》

思考:《二年律令》与以往律法相比的突出特点及原因。

圣人之道,不能独以威势成政,必有教化。

教,政之本也;狱,政之末也。其事异域,其用一也。

——《汉书·董仲舒传》

思考:董仲舒对礼教与法治关系的看法。

二、秦汉至隋唐时期的法律与教化

1.秦汉:从“严刑峻法”到“礼法并用”

德礼为政教之本,刑罚为政教之用。

——长孙无忌

结合材料,说明汉唐“礼法并用”的特点和影响?

二、秦汉至隋唐时期的法律与教化——“礼法并用”的开始

1.秦汉:从“严刑峻法”到“礼法并用”

2.唐朝:“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”

《唐律疏议》——中华法系确立的标志

三、宋元至明清时期的法律与教化

三、宋元至明清时期的法律与教化

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

宋

元

明

清

法律

以唐令为蓝本的《天圣令》

教化

凡同约者,德业相劝,过失相规,礼俗相交,患难相恤。

——地方儒士吕大钧《蓝田吕氏乡约》

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

宋

元

明

清

法律

以唐令为蓝本的《天圣令》

援引唐律

以唐律为蓝本的《大明律》,开创律例合编体例

教化

理学建立统治地位,授徒、讲学、家训、读物等;开创乡约

各州县做竖牌十面:凡不养父母时常忤逆者,牌书“不孝某人”。尊长无礼,牌书“不义某人”。偷鸡摸狗,牌书“做贼某人”。生事殴人,牌书“凶徒某人”。诡隐地粮,教唆词讼,牌书“奸民某人”。妄传诬告,牌书“诈伪某人”。诓骗财物,牌书“无耻某人”。各用大字钉于本犯门左,每会跪约听讲,街民不与往来。约长等劝令同约完成纳粮的任务,劝戒同约维护地方安定。

——山西巡抚、刑部侍郎吕坤《乡甲约》

乡甲会图(明乡约仪式)

——山西巡抚、刑部侍郎吕坤《乡甲约》

政府基层组织代表

天地神明纲纪法度

圣谕

孝顺父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为。

——《文堂乡约家法》为朱元璋“六谕”

现代文堂乡约仪式

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

宋

元

明

清

法律

以唐令为蓝本的《天圣令》

援引唐律

以唐律为蓝本的《大明律》,开创律例合编体例

沿袭《大明律》,制定《大清律例》

教化

理学建立统治地位,授徒、讲学、家训、读物等;开创乡约

乡约宣讲“六谕”,以《大明律》解释六谕

每月朔望日,择宽洁公所,设香案。届时县中文武官俱至,衣莽衣,礼生唱,序拜,行三跪九叩首礼。兴,退班,齐至讲所,军民人等,环立肃听。礼生唱,恭请开讲,司讲生诣香案前,跪,恭捧圣谕登台,木铎老人跪,宣读毕。礼生唱,请宣讲圣谕第一条(康熙“圣谕”及《大清律例》),司讲生按至讲毕而退。

——清《仁寿县志》

三、宋元至明清时期的法律与教化

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

宋

元

明

清

法律

以唐令为蓝本的《天圣令》

援引唐律

以唐律为蓝本的《大明律》,开创律例合编体例

沿袭《大明律》,制定《大清律例》

教化

理学建立统治地位,授徒、讲学、家训、读物等;开创乡约

乡约宣讲“六谕”,以《大明律》解释六谕

乡约延续明朝模式,宣讲康熙帝的“圣谕十六条”和雍正帝《圣谕广训》,常引《大清律例》

从宋至清,乡约与法律的关系经历了怎样的阶段性变化?

三、宋元至明清时期的法律与教化——“礼法并用”的发展

1.宋乡约与法律分离——“约律分野”

2.明乡约与法律结合 ——“约律融合”

3.清乡约为法律所用——“约为律用”

三、宋元至明清时期的法律与教化

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}

宋

元

明

清

法律

以唐令为蓝本的《天圣令》

援引唐律

以唐律为蓝本的《大明律》,开创律例合编体例

沿袭《大明律》,制定《大清律例》

教化

理学建立统治地位,授徒、讲学、家训、读物等;开创乡约

乡约宣讲“六谕”,以《大明律》解释六谕

乡约延续明朝模式,宣讲康熙帝的“圣谕十六条”和雍正帝《圣谕广训》,常引《大清律例》

根据以上所学概括宋元至明清社会治理的突出特点。

春秋战国

西周

汉

朝代

秦

明

唐

宋

清

法治

礼教

儒家德治

礼法关系

礼法结合

礼制

《九刑》

《铸刑书》,成文法,法家法治

礼法对立

礼法对立

焚书坑儒

《秦律》严刑峻法

礼法并用

独尊儒术

《九章律》

刑罚为用《唐律疏议》

德礼为本《大唐开元礼》

礼法并用

约律分野

《天圣令》

《大明律》律例结合

约律融合

约为律用

《大清律例》

乡约

这个轴可以在最后总结梳理的时候用。需要关注:

(1)课文标题是“礼教”,正文是“德治”和“教化”,这里用“礼治”,是否严谨?

(2)西周是“习惯法”?《九刑》?

(3)有的是具体史实,有的是现象或特点,是否感觉不太一致?

思考点:为什么中国历史发展、时代更替,而道德伦理与法律的结合会越来越紧密?

南京彭宇案,2006年,老人徐寿兰被撞倒摔成骨折,徐寿兰指认撞人者是刚下车的小伙彭宇,彭宇则予以否认。

天津许云鹤案,2009年,老人王秀芝称被许云鹤驾车撞倒;许云鹤认为自己主动停车,搀扶从护栏上摔下来的老人。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理