第1课 中华文明的起源与早期国家 课件(25张PPT)

文档属性

| 名称 | 第1课 中华文明的起源与早期国家 课件(25张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-09-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第1课 中华文明的起源与早期国家

第一单元 从中华文明起源到秦汉大一统封建国家的建立与巩固

课程标准

1.通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家的关系。

2.通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的起源特征。

学习目标:

1、能够在时空背景中认识中华文明起源及私有制、阶级、早期国家产生发展及其特征。

2、通过“学习聚焦”、“史料阅读”、“学思之窗”等栏目的学习,培养学生运用唯物史观加强时空意识、对“早期国家”等历史概念进行历史阐释、通过神话、传说、信史等提高史料实证意识,理解中华民族多元一体的发展格局。

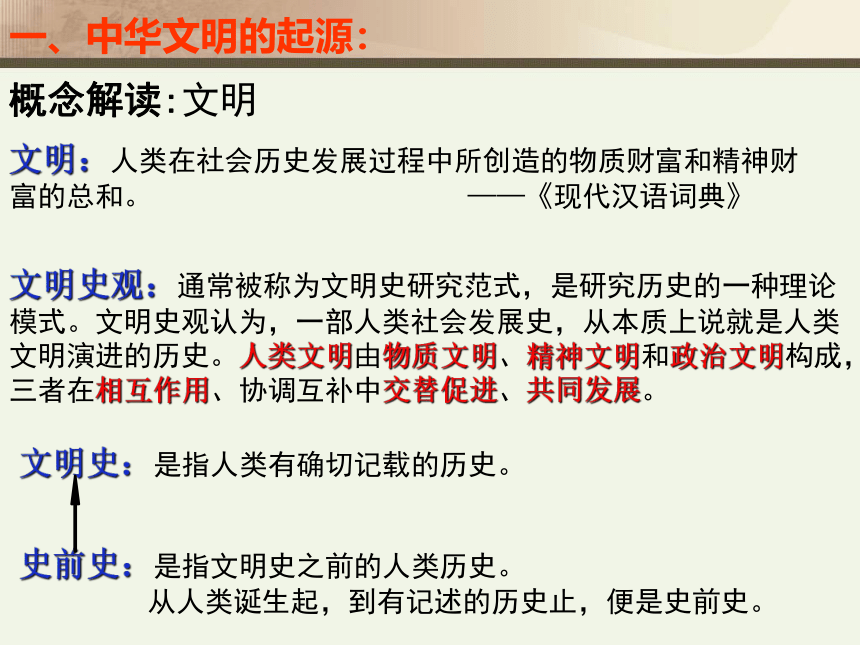

概念解读:文明

一、中华文明的起源:

文明史:是指人类有确切记载的历史。

文明:人类在社会历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和。 ——《现代汉语词典》

文明史观:通常被称为文明史研究范式,是研究历史的一种理论模式。文明史观认为,一部人类社会发展史,从本质上说就是人类文明演进的历史。人类文明由物质文明、精神文明和政治文明构成,三者在相互作用、协调互补中交替促进、共同发展。

史前史:是指文明史之前的人类历史。

从人类诞生起,到有记述的历史止,便是史前史。

一、中华文明的起源:

1、人是怎么产生的?

距今约200万年

距今约1万年前

旧石器时代

新石器时代

(打制方法制作石器)

(打磨结合制作石器)

巫山人(我国境内迄今发现最早的人类)

2、中国史前时期历史的分期?其划分的标准?

女娲造人

上帝造人

神话、传说 科学

劳动

猿 人

?

进化论

一、中华文明的起源:

3、课本P?《中国旧石器时代重要人类主要遗址分布图》

有哪些主要的古人类?其分布的基本特点?从下面的图片和文字可以获知古人类的哪些信息?说明了什么?

直立人元谋人的牙齿化石

北京人用火图

巫山人化石

食物的采集者

①化石证明我国是人类起源的重要地区。

②打制石器、群居、采集……生产力水平低。

③劳动在人类进化中起了重要作用……

食物的生产者

距今约70万—20万年

距今约1万年

食物的采集者

一、中华文明的起源:

神农因天之时,分地之利,制耒耜,

教民农作。

——《白虎通义》(神话传说)

农耕

神农氏

?

河姆渡遗址

中发现的稻谷

{F2DE63D5-997A-4646-A377-4702673A728D}

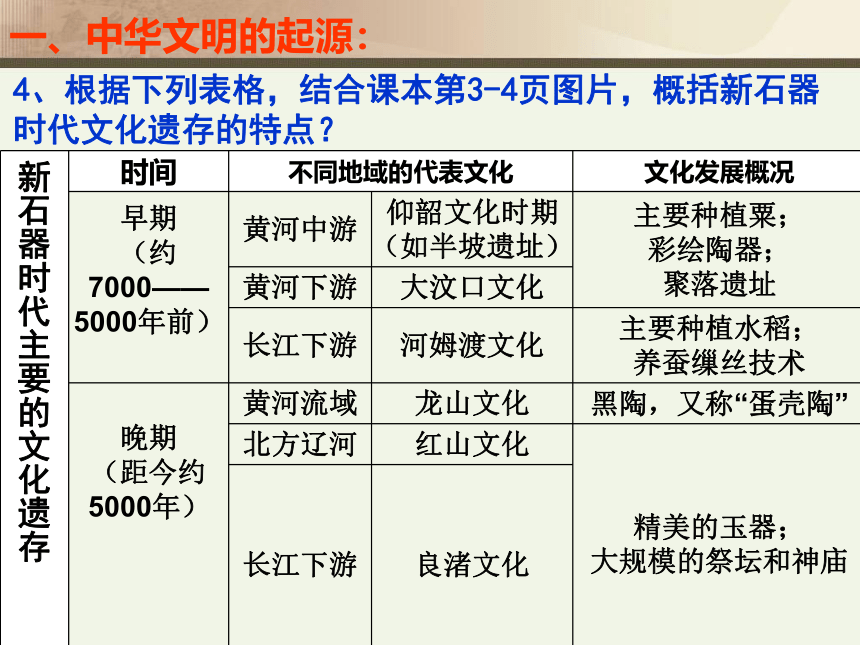

时间

不同地域的代表文化

文化发展概况

早期

(约7000——5000年前)

黄河中游

仰韶文化时期

(如半坡遗址)

主要种植粟;

彩绘陶器;

黄河下游

大汶口文化

长江下游

河姆渡文化

主要种植水稻;

养蚕缫丝技术

晚期

(距今约5000年)

黄河流域

龙山文化

黑陶,又称“蛋壳陶”

北方辽河

红山文化

精美的玉器;

大规模的祭坛和神庙

长江下游

一、中华文明的起源:

4、根据下列表格,结合课本第3-4页图片,概括新石器时代文化遗存的特点?

新石器时代主要的文化遗存

聚落遗址

良渚文化

半坡遗址聚落复原图

公共墓地

窑场

居住区

壕沟

一、中华文明的起源:

聚落:人类聚居和生活的场所,是人类有意识开发利用

和改造自然而创造出来的生存环境。

马金口遗址

平民居住区

钟家村遗址

平民居住区

花园里遗址

平民居住区

莫角山遗址

贵族宫殿

反山遗址

贵族陵墓区

——刘斌《2006~2013年良渚古城考古的主要收获》

{F2DE63D5-997A-4646-A377-4702673A728D}

时间

不同地域的代表文化

文化发展概况

早期

(约7000——5000年前)

黄河中游

仰韶文化时期

(如半坡遗址)

主要种植粟;

彩绘陶器;

聚落遗址

黄河下游

大汶口文化

长江下游

河姆渡文化

主要种植水稻;

养蚕缫丝技术

晚期

(距今约5000年)

黄河流域

龙山文化

黑陶,又称“蛋壳陶”

北方辽河

红山文化

精美的玉器;

大规模的祭坛和神庙

长江下游

良渚文化

一、中华文明的起源:

4、根据下列表格,结合课本第3-4页图片,概括新石器时代文化遗存的特点?

新石器时代主要的文化遗存

概括新石器时代文化遗存的特点?

具备了国家的初始形态,中国即将进入文明时代。

经 济

政治

思想文化:

生产力:

磨制工具,原始农业发展

生产

关系

经济结构:

畜牧业、原始手工业、商业先后产生。

生产组织:

氏族社会发展(母系 父系氏族社会)

部落或部落联盟形成。

所有制结构:

剩余产品 私有制产生。

阶级关系:

贫富分化 氏族贵族和战俘、犯罪平民

权力的萌芽:

传说中的三皇五帝即为部落首领。

城市:

邦国林立,邦国都城规模较大。

礼仪、礼器产生。

数量及分布格局:

数量多;分布广,主要分布在黄河长江流域;

逐步朝着多元一体、中原核心的方向发展。

了解史前社会的依据:

神话、传说、考古发现(主要)

观察图片,谈谈何为“國(国)”?

疆域

人口

土地

军队

二、早期国家的形成

概念解读:国家

“国家和旧的氏族组织不同的地方,第一点就是它按地区来划分它的国民……第二个不同点是公共权力的设立。” ——恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》

——古代文明的“孕育”

夏

禹

公元前2070年

汤

公元前1600年

商

周武王

公元前1046年

周

(东)周

周平王

公元前770年

构建时空坐标

二、早期国家的形成——古代文明的“孕育”

“益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启。”

——《史记·夏本纪》

“启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。” ——《战国策·燕策一》

禅让制

世袭制

公天下

家天下

(一)夏朝的建立与“家天下”

?

大道之行也,天下为公,选贤与能……是谓大同。今大道既隐,天下为家……是为小康。

——《礼记·礼运》

历史书写

你怎样认识这种转变?

生产力发展 剩余产品 私有制产生;父系血缘关系的传承;从多家的争夺 一家的稳定

二里头遗址

中心地区:

在今山西南部、河南中西部一带。

(一)夏朝的建立与“家天下”

酒器

礼器

铜鼎

铜爵

、

宫 殿

政府机构

军 队

夏有乱政,而作禹刑。

——《左传·昭公六年》

刑 法

监 狱

已出现公共权力,尚待进一步考古验证

依靠血缘氏族统治,地域组织尚未建立

夏朝的建立,标志着中国早期国家的产生;

部族

夏王

部族

部族

部族

间接统治

部族

聚族而居

(一)夏朝的建立与“家天下”

国家组织、城市、金属工具、文字的出现,结束了漫长的原始社会,标志着文明时代的来临。

口耳相传

结绳记事

夏朝刻画符号

甲骨文

传 说 时 代

有文字记载的时代

(信史时代)

1、提到商朝的文明,你印象较深的有哪些?

古者八岁入小学……教之六书,谓象形、象事(指事)、象意(会意)、象声(形声)、转注、假借,造字之本也。

——班固《汉书》

象形

指事

会意

形声

羊

上

休

萌

(二)商朝的文明

“在商朝废墟中发现的复杂的表意文字,对中国和整个东亚后来的历史极为重要。它是现代汉字的直系祖先;这一点也可用来说明中国文明的连续性。几千年来,中东人一直不能释读他们祖先的象形文字和楔形文字,而现代中国人却能读通商朝文字。”

——摘自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

到公元前3000年时,人们知道在铜里面加入少量其他金属,可以冶炼出更为经久耐用的合金。最后,他们发现,在冶铜时掺进一些锡,效果最理想,由此产生的青铜明显的胜过石器。

—斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

石器时代

青铜时代

(二)商朝的文明

1、提到商朝的文明,你印象较深的有哪些?

“由于铜和青铜既昂贵又稀少,因而不能广泛地用来制造武器和工具。这就使武器实际上为君主及其政治、军事集团所垄断,从而加强了他们的特权地位,使他们处于社会金字塔的顶端……也使农民得不到金属工具,不得不依靠石斧、石锄、石刀和石镰来从事生产。这就大大降低了生产率……”

——摘自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

2.商朝的

内外服制度

直接统治

“服”的本意是指服事天子。内服、外服是指不同部族活动的区域

(二)商朝的文明

(三)武王伐纣——周朝建立

利簋及铭文

利簋( guǐ)上的铭文记载了武王克商时间是“隹(唯)甲子朝”,从而印证了《尚书· 牧誓》所记“时甲子昧爽”和《逸周书· 世俘解》所记载的“甲子朝”的正确性。

——《文物夏商周史》

西周采取什么措施来巩固广阔的疆土?

在井田制的基础上,实行分封制和宗法制

普天之下,莫非王土;

率土之滨,莫非王臣。

——《诗经》

“方里而井,井九百亩,其中为公田,八家皆私百亩,同养公田,公事毕,然后敢治私事。 ”

——摘自《孟子?滕文公上》

1、土地国有,

不得买卖

2、集体耕种

庶民

士

﹝卿﹞大夫

诸侯

天子

分封制

宗法制

封建亲戚,以蕃屏周——《左传》

“多元一体”(部落、方国联盟) “封邦建国,天下共主”

烽火戏诸侯,指西周时周幽王,为褒姒一笑,点燃了烽火台,戏弄了诸侯。褒姒看了果然哈哈大笑。幽王很高兴,因而又多次点燃烽火。后来诸侯们都不相信了,也就渐渐不来了。后来犬戎攻破镐京,杀死周幽王,后来周幽王的儿子周平王即位,开始了东周时期。

“多元一体” “封邦建国,天下共主”

思考:西周这种国家形态有何突出特点?存在哪些隐患?

(中国政制)达臻“文明”一途,实应归功于西周的创制。……西周政治里显然有深厚的贵族色彩,而“共主”名义下的地方分权体制……与秦以后一统的君主“独制”格局泾渭分明。因此古贤多称周秦之间为“天下一大变局”。

——王家范《中国历史通论》

学习拓展:

“相对于世界其它几大历史文化系统而言,中国文化是自我一系的;中国古代文化又是多源的;它的发展不是一条线贯彻始终,而是多条线互有交错的网络系统,但又有主有次。各大文化区系既相对稳定,又不是封闭的……中国文明之所以独具特色、丰富多彩、连绵不断,中华民族之所以能够形成一个统一的多民族国家并在数千年来始终屹立在世界的东方,都与中国文化的传统、中国文明的多源性有密切关系。同世界上其它文明古国的发展模式不同,多源、一统的格局铸就了中华民族经久不衰的生命力。”

——苏秉琦《关于重建中国史前史的思考》课本第8页

“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华”。

——唐朝孔颖达《春秋左传正义·定公十年》

“华夏”连称,本义指衣冠华美又重礼仪。华夏作为族群、文化、国家政权,在春秋战国时被周边民族所认同。各族同源共祖的观念得到发展。

——课本第10页“历史纵横”

依据材料结合所学谈谈你怎样理解中华民族多元一体的发展格局?

参考提示:

中华文明多元一体的发展格局

(1)新石器时代多元一体的格局初步奠定

①新石器时代的文化遗存,从“满天星斗”走向“中原核心”; ②满天星斗——新时期中期,南北两大农业体系并行不悖; ③中原核心——新石器晚期,只有中原区系龙山文化维持在较高水平。

(2)夏商周时期——战国时期多元一体的格局正式形成

①夏商周时期,国家形态从夏商时期部落、方国联盟到西周“封邦建国”早期国家的发展。 ②战国时期,华夷杂处、华夷交融。以华夏族为主体的多元一体格局正式形成。

(3)从秦代开始,多元一体的格局被大一统的政治所巩固。

归纳总结:

中华文明的起源与早期国家

生产力的发展

旧石器时代

新石器时代

青铜时代

(文化)

史前时代

文明时代(夏商周)

农耕经济产生、发展

部落或

部落联盟

早期国家

产生发展

多

中华文明起源孕育(多元一体发展格局)

统一国家形成奠基

了解中华文明

起源发展的依据

神话、传说

(考古为主)

信史时代

(文献为主)

解读文明历史 增强文化自信

——李学勤

感悟历史

“实际上,中国文明是世界上最古老、连续不断的文明。……中国在其有史以来的大部分时间里,四面一直被有效地切断。它的西南面和西面,乃世界上最高的山脉;北面,则为沙漠和大草原,它们起着很大的保护作用……因而,他们的文明更为连续不断,也更为独特——中国与欧亚其他伟大文明之间,有着较后者相互之间更为根本的差别。”

——节选斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

第一单元 从中华文明起源到秦汉大一统封建国家的建立与巩固

课程标准

1.通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家的关系。

2.通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的起源特征。

学习目标:

1、能够在时空背景中认识中华文明起源及私有制、阶级、早期国家产生发展及其特征。

2、通过“学习聚焦”、“史料阅读”、“学思之窗”等栏目的学习,培养学生运用唯物史观加强时空意识、对“早期国家”等历史概念进行历史阐释、通过神话、传说、信史等提高史料实证意识,理解中华民族多元一体的发展格局。

概念解读:文明

一、中华文明的起源:

文明史:是指人类有确切记载的历史。

文明:人类在社会历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和。 ——《现代汉语词典》

文明史观:通常被称为文明史研究范式,是研究历史的一种理论模式。文明史观认为,一部人类社会发展史,从本质上说就是人类文明演进的历史。人类文明由物质文明、精神文明和政治文明构成,三者在相互作用、协调互补中交替促进、共同发展。

史前史:是指文明史之前的人类历史。

从人类诞生起,到有记述的历史止,便是史前史。

一、中华文明的起源:

1、人是怎么产生的?

距今约200万年

距今约1万年前

旧石器时代

新石器时代

(打制方法制作石器)

(打磨结合制作石器)

巫山人(我国境内迄今发现最早的人类)

2、中国史前时期历史的分期?其划分的标准?

女娲造人

上帝造人

神话、传说 科学

劳动

猿 人

?

进化论

一、中华文明的起源:

3、课本P?《中国旧石器时代重要人类主要遗址分布图》

有哪些主要的古人类?其分布的基本特点?从下面的图片和文字可以获知古人类的哪些信息?说明了什么?

直立人元谋人的牙齿化石

北京人用火图

巫山人化石

食物的采集者

①化石证明我国是人类起源的重要地区。

②打制石器、群居、采集……生产力水平低。

③劳动在人类进化中起了重要作用……

食物的生产者

距今约70万—20万年

距今约1万年

食物的采集者

一、中华文明的起源:

神农因天之时,分地之利,制耒耜,

教民农作。

——《白虎通义》(神话传说)

农耕

神农氏

?

河姆渡遗址

中发现的稻谷

{F2DE63D5-997A-4646-A377-4702673A728D}

时间

不同地域的代表文化

文化发展概况

早期

(约7000——5000年前)

黄河中游

仰韶文化时期

(如半坡遗址)

主要种植粟;

彩绘陶器;

黄河下游

大汶口文化

长江下游

河姆渡文化

主要种植水稻;

养蚕缫丝技术

晚期

(距今约5000年)

黄河流域

龙山文化

黑陶,又称“蛋壳陶”

北方辽河

红山文化

精美的玉器;

大规模的祭坛和神庙

长江下游

一、中华文明的起源:

4、根据下列表格,结合课本第3-4页图片,概括新石器时代文化遗存的特点?

新石器时代主要的文化遗存

聚落遗址

良渚文化

半坡遗址聚落复原图

公共墓地

窑场

居住区

壕沟

一、中华文明的起源:

聚落:人类聚居和生活的场所,是人类有意识开发利用

和改造自然而创造出来的生存环境。

马金口遗址

平民居住区

钟家村遗址

平民居住区

花园里遗址

平民居住区

莫角山遗址

贵族宫殿

反山遗址

贵族陵墓区

——刘斌《2006~2013年良渚古城考古的主要收获》

{F2DE63D5-997A-4646-A377-4702673A728D}

时间

不同地域的代表文化

文化发展概况

早期

(约7000——5000年前)

黄河中游

仰韶文化时期

(如半坡遗址)

主要种植粟;

彩绘陶器;

聚落遗址

黄河下游

大汶口文化

长江下游

河姆渡文化

主要种植水稻;

养蚕缫丝技术

晚期

(距今约5000年)

黄河流域

龙山文化

黑陶,又称“蛋壳陶”

北方辽河

红山文化

精美的玉器;

大规模的祭坛和神庙

长江下游

良渚文化

一、中华文明的起源:

4、根据下列表格,结合课本第3-4页图片,概括新石器时代文化遗存的特点?

新石器时代主要的文化遗存

概括新石器时代文化遗存的特点?

具备了国家的初始形态,中国即将进入文明时代。

经 济

政治

思想文化:

生产力:

磨制工具,原始农业发展

生产

关系

经济结构:

畜牧业、原始手工业、商业先后产生。

生产组织:

氏族社会发展(母系 父系氏族社会)

部落或部落联盟形成。

所有制结构:

剩余产品 私有制产生。

阶级关系:

贫富分化 氏族贵族和战俘、犯罪平民

权力的萌芽:

传说中的三皇五帝即为部落首领。

城市:

邦国林立,邦国都城规模较大。

礼仪、礼器产生。

数量及分布格局:

数量多;分布广,主要分布在黄河长江流域;

逐步朝着多元一体、中原核心的方向发展。

了解史前社会的依据:

神话、传说、考古发现(主要)

观察图片,谈谈何为“國(国)”?

疆域

人口

土地

军队

二、早期国家的形成

概念解读:国家

“国家和旧的氏族组织不同的地方,第一点就是它按地区来划分它的国民……第二个不同点是公共权力的设立。” ——恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》

——古代文明的“孕育”

夏

禹

公元前2070年

汤

公元前1600年

商

周武王

公元前1046年

周

(东)周

周平王

公元前770年

构建时空坐标

二、早期国家的形成——古代文明的“孕育”

“益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启。”

——《史记·夏本纪》

“启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。” ——《战国策·燕策一》

禅让制

世袭制

公天下

家天下

(一)夏朝的建立与“家天下”

?

大道之行也,天下为公,选贤与能……是谓大同。今大道既隐,天下为家……是为小康。

——《礼记·礼运》

历史书写

你怎样认识这种转变?

生产力发展 剩余产品 私有制产生;父系血缘关系的传承;从多家的争夺 一家的稳定

二里头遗址

中心地区:

在今山西南部、河南中西部一带。

(一)夏朝的建立与“家天下”

酒器

礼器

铜鼎

铜爵

、

宫 殿

政府机构

军 队

夏有乱政,而作禹刑。

——《左传·昭公六年》

刑 法

监 狱

已出现公共权力,尚待进一步考古验证

依靠血缘氏族统治,地域组织尚未建立

夏朝的建立,标志着中国早期国家的产生;

部族

夏王

部族

部族

部族

间接统治

部族

聚族而居

(一)夏朝的建立与“家天下”

国家组织、城市、金属工具、文字的出现,结束了漫长的原始社会,标志着文明时代的来临。

口耳相传

结绳记事

夏朝刻画符号

甲骨文

传 说 时 代

有文字记载的时代

(信史时代)

1、提到商朝的文明,你印象较深的有哪些?

古者八岁入小学……教之六书,谓象形、象事(指事)、象意(会意)、象声(形声)、转注、假借,造字之本也。

——班固《汉书》

象形

指事

会意

形声

羊

上

休

萌

(二)商朝的文明

“在商朝废墟中发现的复杂的表意文字,对中国和整个东亚后来的历史极为重要。它是现代汉字的直系祖先;这一点也可用来说明中国文明的连续性。几千年来,中东人一直不能释读他们祖先的象形文字和楔形文字,而现代中国人却能读通商朝文字。”

——摘自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

到公元前3000年时,人们知道在铜里面加入少量其他金属,可以冶炼出更为经久耐用的合金。最后,他们发现,在冶铜时掺进一些锡,效果最理想,由此产生的青铜明显的胜过石器。

—斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

石器时代

青铜时代

(二)商朝的文明

1、提到商朝的文明,你印象较深的有哪些?

“由于铜和青铜既昂贵又稀少,因而不能广泛地用来制造武器和工具。这就使武器实际上为君主及其政治、军事集团所垄断,从而加强了他们的特权地位,使他们处于社会金字塔的顶端……也使农民得不到金属工具,不得不依靠石斧、石锄、石刀和石镰来从事生产。这就大大降低了生产率……”

——摘自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

2.商朝的

内外服制度

直接统治

“服”的本意是指服事天子。内服、外服是指不同部族活动的区域

(二)商朝的文明

(三)武王伐纣——周朝建立

利簋及铭文

利簋( guǐ)上的铭文记载了武王克商时间是“隹(唯)甲子朝”,从而印证了《尚书· 牧誓》所记“时甲子昧爽”和《逸周书· 世俘解》所记载的“甲子朝”的正确性。

——《文物夏商周史》

西周采取什么措施来巩固广阔的疆土?

在井田制的基础上,实行分封制和宗法制

普天之下,莫非王土;

率土之滨,莫非王臣。

——《诗经》

“方里而井,井九百亩,其中为公田,八家皆私百亩,同养公田,公事毕,然后敢治私事。 ”

——摘自《孟子?滕文公上》

1、土地国有,

不得买卖

2、集体耕种

庶民

士

﹝卿﹞大夫

诸侯

天子

分封制

宗法制

封建亲戚,以蕃屏周——《左传》

“多元一体”(部落、方国联盟) “封邦建国,天下共主”

烽火戏诸侯,指西周时周幽王,为褒姒一笑,点燃了烽火台,戏弄了诸侯。褒姒看了果然哈哈大笑。幽王很高兴,因而又多次点燃烽火。后来诸侯们都不相信了,也就渐渐不来了。后来犬戎攻破镐京,杀死周幽王,后来周幽王的儿子周平王即位,开始了东周时期。

“多元一体” “封邦建国,天下共主”

思考:西周这种国家形态有何突出特点?存在哪些隐患?

(中国政制)达臻“文明”一途,实应归功于西周的创制。……西周政治里显然有深厚的贵族色彩,而“共主”名义下的地方分权体制……与秦以后一统的君主“独制”格局泾渭分明。因此古贤多称周秦之间为“天下一大变局”。

——王家范《中国历史通论》

学习拓展:

“相对于世界其它几大历史文化系统而言,中国文化是自我一系的;中国古代文化又是多源的;它的发展不是一条线贯彻始终,而是多条线互有交错的网络系统,但又有主有次。各大文化区系既相对稳定,又不是封闭的……中国文明之所以独具特色、丰富多彩、连绵不断,中华民族之所以能够形成一个统一的多民族国家并在数千年来始终屹立在世界的东方,都与中国文化的传统、中国文明的多源性有密切关系。同世界上其它文明古国的发展模式不同,多源、一统的格局铸就了中华民族经久不衰的生命力。”

——苏秉琦《关于重建中国史前史的思考》课本第8页

“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华”。

——唐朝孔颖达《春秋左传正义·定公十年》

“华夏”连称,本义指衣冠华美又重礼仪。华夏作为族群、文化、国家政权,在春秋战国时被周边民族所认同。各族同源共祖的观念得到发展。

——课本第10页“历史纵横”

依据材料结合所学谈谈你怎样理解中华民族多元一体的发展格局?

参考提示:

中华文明多元一体的发展格局

(1)新石器时代多元一体的格局初步奠定

①新石器时代的文化遗存,从“满天星斗”走向“中原核心”; ②满天星斗——新时期中期,南北两大农业体系并行不悖; ③中原核心——新石器晚期,只有中原区系龙山文化维持在较高水平。

(2)夏商周时期——战国时期多元一体的格局正式形成

①夏商周时期,国家形态从夏商时期部落、方国联盟到西周“封邦建国”早期国家的发展。 ②战国时期,华夷杂处、华夷交融。以华夏族为主体的多元一体格局正式形成。

(3)从秦代开始,多元一体的格局被大一统的政治所巩固。

归纳总结:

中华文明的起源与早期国家

生产力的发展

旧石器时代

新石器时代

青铜时代

(文化)

史前时代

文明时代(夏商周)

农耕经济产生、发展

部落或

部落联盟

早期国家

产生发展

多

中华文明起源孕育(多元一体发展格局)

统一国家形成奠基

了解中华文明

起源发展的依据

神话、传说

(考古为主)

信史时代

(文献为主)

解读文明历史 增强文化自信

——李学勤

感悟历史

“实际上,中国文明是世界上最古老、连续不断的文明。……中国在其有史以来的大部分时间里,四面一直被有效地切断。它的西南面和西面,乃世界上最高的山脉;北面,则为沙漠和大草原,它们起着很大的保护作用……因而,他们的文明更为连续不断,也更为独特——中国与欧亚其他伟大文明之间,有着较后者相互之间更为根本的差别。”

——节选斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进