人教版高一语文必修2课件:第8课 兰亭集序课件(共47 张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高一语文必修2课件:第8课 兰亭集序课件(共47 张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-25 14:17:34 | ||

图片预览

文档简介

走近“书圣王羲之

东晋书法家、文学家。字逸少。

为官至右军参军,世称王右军。后

辞官归隐,以山水为娱,以寿终,胸

怀旷达,为时人所重。后人辑有《王右军集》2卷。字

和文任意为之,风格潇洒脱放。

他小时候就从当时著名的女书法家卫夫人学习书法。以后他渡江北游名山,博采众长,他的行草书最能体现雄逸流动的艺术美。论者称其笔势,以为飘若浮云,矫若惊龙。后世誉之为书圣。其行草《兰亭集序》被后世书法家誉为“行书第一”。又与其子并称为“二王”。

入木三分

有一次,皇帝要到北郊祭祀,让王羲之把祝词写在一块木板上,再派木匠拿去雕刻。木匠在雕刻时发现王羲之写的字竟然已经深入木头达三分,赞叹道:“右军(王羲之)的字,真是入木三分啊!”。

后用来形容书法有力,也用来比喻议论深刻。

《兰亭集序》是一篇序言。

“序言”简称“序”,也写作“叙”或称“引”,也叫前言,属实用文体。列于卷首叫序,附于卷末叫“跋”或“后序”。是说明书籍著述或出版意旨、编次体例和作者情况的文章。也有对作者作品的评论和对有关问题的研究阐发。

序言,自己作的,叫“自序”;他人写的,叫“他序” 。??

这类文章,按内容分别属于说明文或议论文;以叙事为主、夹叙夹议的,不多见;抒情成分较多的序,多半是为诗歌唱和的集子而作,例如本文。

赠序:临别时以诗文相赠所用的一种文体,多抒发敬重、劝勉、依恋之情,如王勃《滕王阁序》《送东阳马生序》。

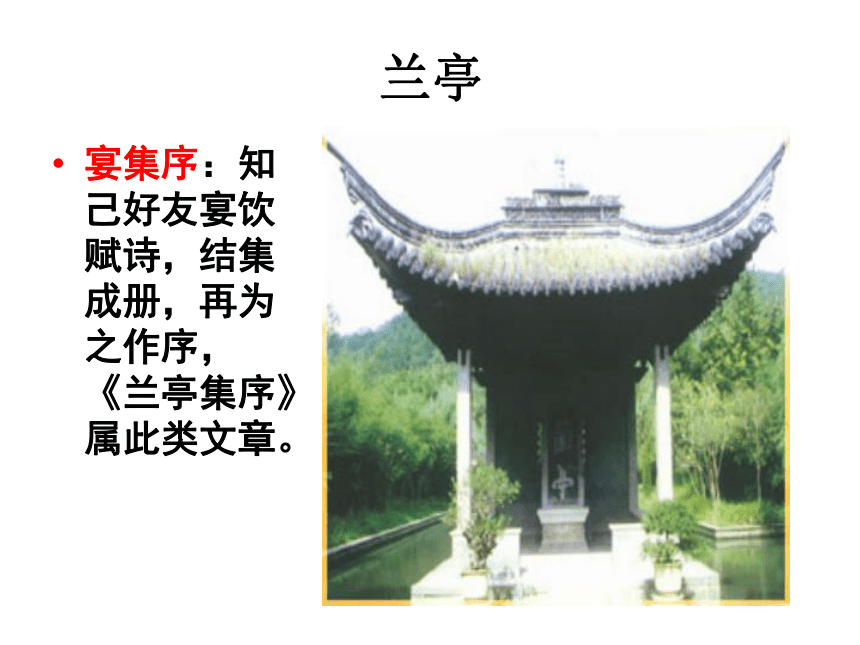

兰亭

宴集序:知己好友宴饮赋诗,结集成册,再为之作序,《兰亭集序》属此类文章。

朗读全文,整体感知

兰亭在哪儿?

兰亭集会是怎么回事?

《兰亭集》是怎么回事?

《兰亭集序》是怎么回事?

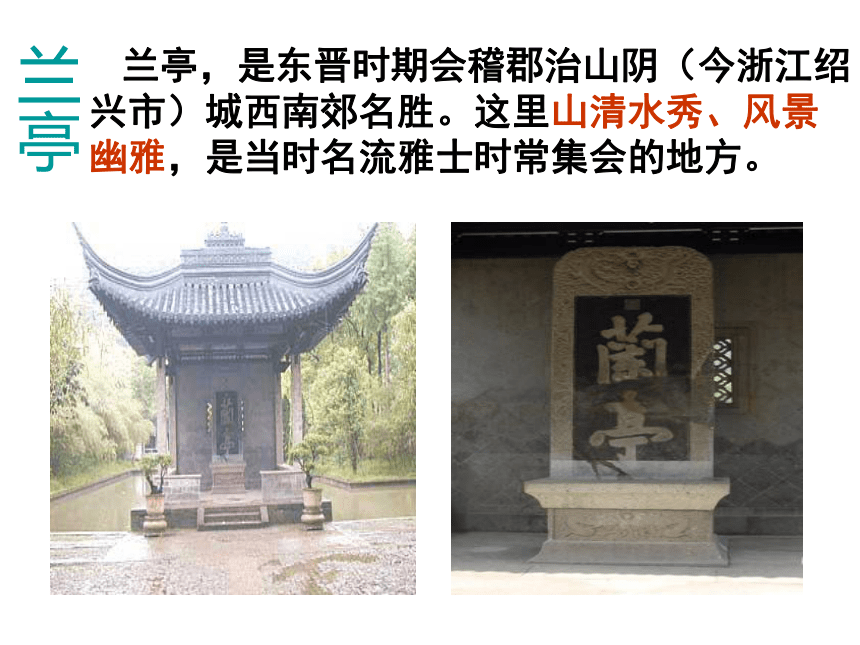

兰亭

兰亭,是东晋时期会稽郡治山阴(今浙江绍兴市)城西南郊名胜。这里山清水秀、风景幽雅,是当时名流雅士时常集会的地方。

? 出绍兴市区,沿着山阴路(古之“山阴?道”)向西南而行,经13公里之路程,来到兰渚山下,一个如今占地面积30715平方米的书法圣地兰亭就展现在面前了。相传春秋时期越王勾践曾在此种过兰草,汉代时于此又设过驿亭,“兰亭”一名便由此而生。

文章背景

古人每年三月初三,为求消灾除凶,到水边嬉游,称为修禊。东晋永和九年(353)年三月初三日, 大书法家王羲之和当时名士谢安、孙绰、许询、支遁等42 人来到这里修禊,举行了一次别开生面的诗歌会。一群文人雅士,置身于崇山峻岭,茂林修竹之中,众皆列坐曲水两侧,将酒觞(杯)置于清流之上,任其飘流,停在谁的前面,谁就即兴赋诗,否则罚酒。据记载,当时参与其会 的42人中,12人各赋诗二首。九岁的王献之等16人拾句不成,各罚酒三觞。王羲之将37首诗汇集起来,编成一本集子,并借酒兴写了一篇324字 的序文,这就是著名的《兰亭集序》。 为“天下第一行书”。

古人的一种游艺项目,众人坐在环曲的溪水边,把酒杯放在水面上任其漂动,停于某人处,即取而饮之,或吟咏诗赋来代替。

流觞曲水

guǐ

kuài??jī

tuān

hái

jiē

chěng

xì

shāng

qǔ

wù

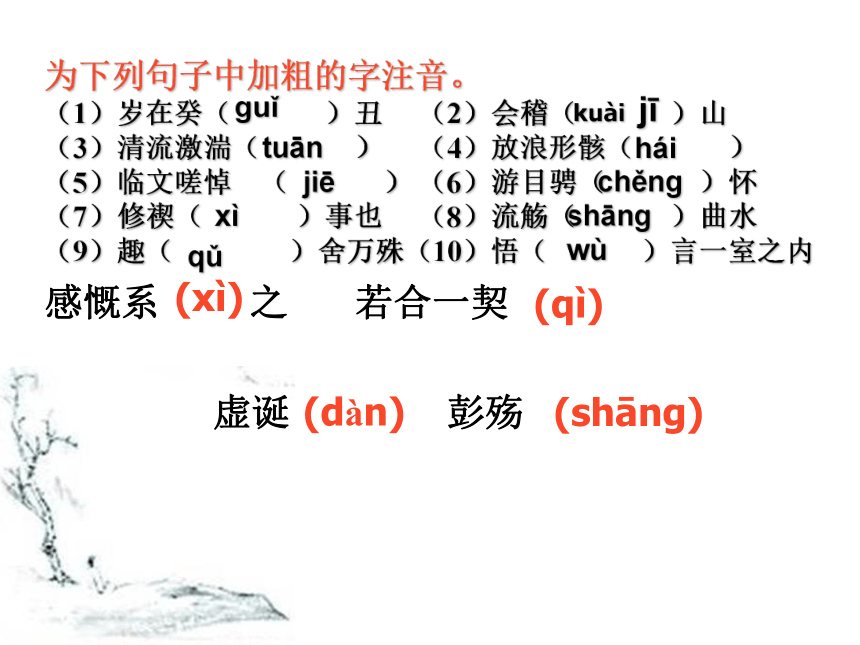

为下列句子中加粗的字注音。

(1)岁在癸( ?)丑 ?(2)会稽( ?)山

(3)清流激湍( ?) ?(4)放浪形骸( ?)

(5)临文嗟悼 ( ?)?(6)游目骋( ?)怀

(7)修禊( ?)事也 ?(8)流觞( ?)曲水

(9)趣( ? )舍万殊(10)悟( ?)言一室之内

感慨系 之 若合一契

虚诞 彭殇

(xì)

(qì)

(dàn)

(shāng)

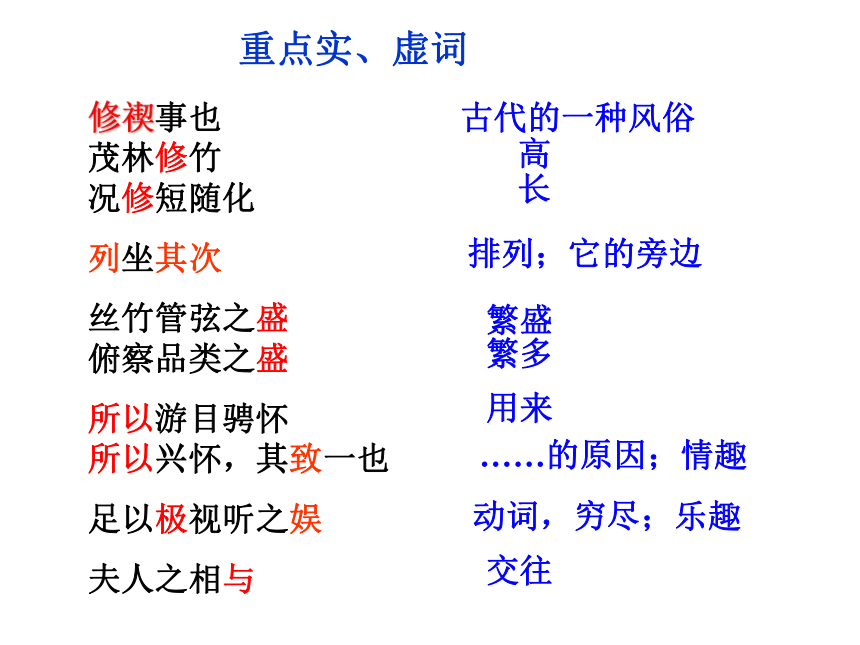

修禊事也

茂林修竹

况修短随化

列坐其次

丝竹管弦之盛

俯察品类之盛

所以游目骋怀

所以兴怀,其致一也

足以极视听之娱

夫人之相与

重点实、虚词

古代的一种风俗

高

长

排列;它的旁边

繁盛

繁多

用来

……的原因;情趣

动词,穷尽;乐趣

交往

或取诸怀抱,悟言一室之内

向之所欣

况修短随化,终期于尽

未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀

每览昔人兴感之由

后之览者,亦将有感于斯文

有的人;胸怀抱负;通“晤” 面对面

动词,至,及

面对;明白

原因

对;这次集会的诗文

虽无丝竹管弦之盛

虽趣舍万殊

虽世殊事异

虽然

虽然

纵使

感到高兴

指出下列词的用法和意义

群贤毕至

少长咸集

一觞一咏

所以游目骋怀

一死生为虚诞

齐彭殇为妄作

形—名,年轻的人、年长的人

名----动,喝酒

使动,使…放纵、使…奔驰

数词意动,把…看作一样

形容词意动,把…看作相等

形—名,贤士

指出下列句式特点

会于会稽山阴之兰亭

悟言一室之内…放浪形骸之外

不能喻之于怀

亦将有感于斯文

死生亦大矣

状语后置,“于…”

省略句(介词“于”)

状语后置,“于怀”

状语后置,“于斯文”

判断句

文中有些词语今天已经发展成了成语:

崇山峻岭、茂林修竹、

天朗气清、游目骋怀、

世殊事异、情随事迁、

放浪形骸、群贤毕至。?

整体把握

思考:

文中记叙这次兰亭集会盛况的是哪些段落?其余段落写了什么?

乐

痛

悲

找出文中作者感情变化的关键词。

‖课文研读

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

第1自然段

ɡuǐ

介词结构“于会稽山阴之兰亭”后置

春季的末一个月

一种祭礼

高高的竹子

都

县名

映衬、围绕

酒杯

排列

旁边

乐器

繁盛

作诗

省略动词宾语

举行

的

都

是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

第2自然段

之:定语后置的标志

和风

用来

放开、

敞开

穷尽

实在

自然万物

值得

这

的繁多

的乐趣

“永和…癸丑…暮春… …兰亭…”

时间

地点,事件

“群贤…少长…”

人物

“此地有…,又有…”

兰亭美景

“引以为流觞曲水…”

士大夫行为

“…天朗气清,惠风和畅”

天气美好

“…信可乐也”

感受

文章是如何记叙这次兰亭集会的盛况的?

讨论:作者为何说“信可乐也”?

人贤

地胜(景美)

事趣

时美

兴雅

群贤毕至,少长咸集

崇山峻岭,茂林修竹,清流激湍,映带左右

流觞曲水,列坐其次

天朗气清,惠风和畅

仰观俯察,游目骋怀

一觞一咏,畅叙幽情

情真

理清背诵思路:

记叙了集会的时间、地点、事由、人物,由“此地有崇山峻岭”引出四周环境及场面的铺叙,最后由“是日也”领起描写游人的心境,抒发集会的心情。

群贤毕至,少长咸集

崇山峻岭,茂林修竹(山)

清流激湍, 映带左右(水)

流觞曲水,列坐其次

一觞一咏,亦足以畅叙幽情

天朗气清,惠风和畅

仰观俯察,游目骋怀

时 间

地 点

事 由

人贤:

景美:

事趣:

情真:

时美:

兴雅:

理清背诵思路:

记叙了集会的时间、地点、事由、人物,由“此地有崇山峻岭”引出四周环境及场面的铺叙,最后由“是日也”领起描写游人的心境,抒发集会的心情。

时 间

地 点

事 由

人贤:

景美:

事趣:

情真:

时美:

兴雅:

作者的感情怎样由“乐”转而为“痛”?

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,怏然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣”,岂不痛哉!

第3自然段

助词,引起下文

取消句子独立性

一俯一仰之间

之于

有的人

通“趋”趋向,取向

不一样

一时

自大的样子

满足

对…事情

到达

等到

到、及

过去

附着

因

指“向之”句

自然

通“晤”面对面

理清背诵思路:

1句:承上启下,由兰亭集会引发对人生的感慨。联想到现今人们的相处往来。( “人之相与,俯仰一世”)

2句接着作者指出两种不同的处世方式。(“或取诸怀抱” ,“或因寄所托”)

3句指出两种人虽处世方式不同,但都是在美好的时光中“快然自足,不知老之将至”;事过境迁,感慨系之又留恋于过去的美好时光。

4句接着笔锋一转,外在世界流转不定,难以依持,即“向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,…”。

而个体生命的短暂有限,即“修短随化,终期于尽”。

最后以“死生亦大矣,岂不痛哉?”作结。

岂不痛哉

人之相与,俯仰一世

或取诸怀抱

或因寄所托

当其欣于所遇,快然自足

情随事迁,感慨系之

俯仰之间,已为陈迹

修短随化,终期于尽

死生亦大矣

理清背诵思路:

由兰亭集会联想到现今人们的相处往来,即便为人处世方法各异,静躁不同,但从中提示了人生忧患的来源。

喜爱某物时

厌倦该物时

回顾由喜到厌

面临死亡

人生百年 乐境易逝

生命短促 感慨万千

处世

静态

动态

喜爱某物时

厌倦该物时

他们陶醉于一时的快乐,追求暂时的满足。可就一时的满足和陶醉中,岁月流逝,青春已经不再,作者自然发出人生的感慨"不知老之将至"。

人生就是这样永无止境地追求满足而又不断地厌倦,既充满了快乐也充满了无尽的烦恼,怎能不感慨万分。

回顾由喜到厌的过程时

面临死亡时

往昔的盛会已化为历历在目的往事,过去曾有的欢乐,已如流水向东而去,这真是“胜景不常,胜筵难再”“好花不常开”,这怎能不让人黯然神伤。

人总是要死亡,任何有情的生命都无法抗拒时间的无情吞噬,“死亡”是如此强大而无法抗拒,因而个体的生命在它的面前是如此的渺小而脆弱,也无法回避对“死亡”的思考,作者在对“死亡”的观照中,再次感受到人生之痛。。

这种"痛"是痛什么?

这是痛惜之情,是对“人生短暂,世事无常”“人生苦短,命运难测”的痛惜。

第三段所议论的问题是 。

作者的议论跟前一段是怎样联系的?

由兰亭集会联想到现今人们的相处往来,即便为人处世方法各异,静躁不同,但从中提示了人生忧患的来源。

首先来自生命本体永不满足的内在欲望,“欣于所遇”便“快然自足”,及其“所之既倦”“感慨系之矣”。

其次来自外在世界的流转不定,难以依持,即“向之所欣,俯仰之间,已为陈迹”。

第三来自个体生命的短暂有限,即“修短随化,终期于尽”。最后以“死生亦大矣,岂不痛哉?”作结。

死生亦大矣

第4自然段

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦由今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

符契。两半,可合在一起

面对

悲伤

明白

通“故”因此

一、齐,作动词。把…看做一样(相等)

未成年而死去的人

胡说

到达,最后到达的结果

一个个

尽管

这次(集会)的诗文

主谓之间

·····的原因

东晋是名士风流的时代。他们崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想虚无,寄情山水,笑傲山野。他们思想消极,行动无为,就像浮萍之于海水,随波荡漾,飘到哪里就是哪里。死了就死了,无所谓。因为死就是生,生就是死,“一死生”“齐彭殇”。

理清背诵思路:

1、由读古人之作时的体验,说明古人也有感于死生; “每览昔人……, 若合一契,未尝……,不能……”

2、然后转入对人生世事的深入抒写,批判当前士大夫“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,表现了王羲之抗拒人生虚幻的执著努力,

3、随之又发出 “后之视今……悲乎”的慨叹,可见作者对人生敏锐、深刻的感受中有一份对人生特别的热爱和执著。

4、接着作者交代了《兰亭集》的成书经过及成书意义。“故列叙时人,录其所述……后之览者,亦将有感于斯文。

悲夫

兴感之由 若合一契

临文嗟悼 不能喻之于怀

一死生为虚诞 齐彭殇为妄作

后之视今 亦由今之视昔

以今及古

以今推来

沧桑感、

厚重感

人类社会从古至今迈进了多少年,人类文明的发展也是今非昔比,但无论世界怎么变化,人类对生命本质(生命、青春、痛苦等等)的体验却是一致的,王羲之也正是道出了这种"千古同悲",才如此深深地打动了我们。

人们因欢聚由乐生悲的感慨是屡见不鲜的。俗话说“天下没有不散的筵席”。大家难得一聚,是快事、乐事;但有聚就有散,分离诀别更容易使人伤怀!再说相聚是困难的、短暂的,分散是容易的,也是长久的。本来这种聚散两依依的情形已使人感慨万端,再由此使人联想到人生无常、生死相隔,怎不使人悲从中来。

第四段表达了作者怎样的感情?

对人生的眷恋热爱。

魏晋士人尚玄学、清谈,崇尚虚无思想,作者是旷达的,认为生和死不应等同,要珍惜生命,有生之年应做实事,用积极的态度去对待生活。

总结全文思路,背诵全文

本文若只写第一段行不行?

宴饮本是乐事,作者为何乐极而悲?

明确:这也是本文的思想性之所在,作者由眼前宴饮之乐想到乐境易逝,生命短暂,而如何渡过短暂的人生才有意义,也就成了作者思考的问题,作者实是借宴饮之乐写人生感慨。这叫借题发挥。

文章思路及作者思想情感

思路

记叙集会盛况

抒发人生感慨

交代作序目的

情感

乐

悲

痛

(怡人美景,畅快集会)

(人生短暂,世事无常)

(透视古今,千古同慨)

文章最后一句“后之览者,亦将有感于斯文",我们今天读他的文章,是"后之览者",应该有许多新的感悟。结合历史人物,谈谈你是怎样认识王羲之对人生的感悟,你对人生有什么新的体验?

人生苦短,是古人难以解开的心结,悲叹并不等于悲观,历史上悲叹人生的往往是最富有创造价值的人士,

曹操“对酒当歌,人生几何,譬如朝露,去日苦多”,但这并不妨碍他成为乱世英雄,这是统一天下的豪情壮志,正是因为他们对人生充满了执着,对岁月的流逝才如此悲叹。

李白“人生在世不称意,明朝散发弄扁舟。”“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”;

鲁迅在”绝望与深渊”中”直面惨淡的人生,正视淋漓的鲜血”,为中华民族挺起了不屈的脊梁;

钱钟书说过”目光放远,万事且悲.目光放近,则自应振作,以求乐观.”承认人生局限,更应努力奋斗。

王羲之的文章多在是\"消极其表,执着其里\",王羲之在书法上的卓越成就正是他对抗人生虚无的最执着的努力。

“人生苦短”无论对凡夫俗子,还是英雄伟人似乎都是一个万古恒新的话题。且不必说《古诗十九首》中的“人生天地间,忽如远行客”“人生寄一世,奄忽若飙尘”;也不必说汉武帝的“少壮几时奈老何”;就是一代伟人

毛泽东不也发出“人生易老,天难老”的感叹吗?可以说,“人生苦短”是人类的一种普遍心态。

那么王羲之对此感慨万千,有什么不可呢?何况,作者并没有因人生短促、“人生无常”就醉生梦死,及时行乐,了此一生,而是以“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,暗含对人生的眷恋和热爱之情,这在玄学盛行,士大夫普遍崇尚老庄哲学的东晋是难能可贵的。

“生存还是毁灭:这是个问题.”哈姆雷特被生活的困境逼到了死角,开始了关于生与死的思考;早在二千多年前,伟大的史学家司马迁在生死抉择中作出了响亮地回答:人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛;南宋女词人李清照有诗曰”生当做人杰,死亦为鬼雄.”生死问题,历来是中外文学和哲学所关注的重要话题.一代书圣也为我们留下了他对人生哲理探索的踪迹.

小结

东晋书法家、文学家。字逸少。

为官至右军参军,世称王右军。后

辞官归隐,以山水为娱,以寿终,胸

怀旷达,为时人所重。后人辑有《王右军集》2卷。字

和文任意为之,风格潇洒脱放。

他小时候就从当时著名的女书法家卫夫人学习书法。以后他渡江北游名山,博采众长,他的行草书最能体现雄逸流动的艺术美。论者称其笔势,以为飘若浮云,矫若惊龙。后世誉之为书圣。其行草《兰亭集序》被后世书法家誉为“行书第一”。又与其子并称为“二王”。

入木三分

有一次,皇帝要到北郊祭祀,让王羲之把祝词写在一块木板上,再派木匠拿去雕刻。木匠在雕刻时发现王羲之写的字竟然已经深入木头达三分,赞叹道:“右军(王羲之)的字,真是入木三分啊!”。

后用来形容书法有力,也用来比喻议论深刻。

《兰亭集序》是一篇序言。

“序言”简称“序”,也写作“叙”或称“引”,也叫前言,属实用文体。列于卷首叫序,附于卷末叫“跋”或“后序”。是说明书籍著述或出版意旨、编次体例和作者情况的文章。也有对作者作品的评论和对有关问题的研究阐发。

序言,自己作的,叫“自序”;他人写的,叫“他序” 。??

这类文章,按内容分别属于说明文或议论文;以叙事为主、夹叙夹议的,不多见;抒情成分较多的序,多半是为诗歌唱和的集子而作,例如本文。

赠序:临别时以诗文相赠所用的一种文体,多抒发敬重、劝勉、依恋之情,如王勃《滕王阁序》《送东阳马生序》。

兰亭

宴集序:知己好友宴饮赋诗,结集成册,再为之作序,《兰亭集序》属此类文章。

朗读全文,整体感知

兰亭在哪儿?

兰亭集会是怎么回事?

《兰亭集》是怎么回事?

《兰亭集序》是怎么回事?

兰亭

兰亭,是东晋时期会稽郡治山阴(今浙江绍兴市)城西南郊名胜。这里山清水秀、风景幽雅,是当时名流雅士时常集会的地方。

? 出绍兴市区,沿着山阴路(古之“山阴?道”)向西南而行,经13公里之路程,来到兰渚山下,一个如今占地面积30715平方米的书法圣地兰亭就展现在面前了。相传春秋时期越王勾践曾在此种过兰草,汉代时于此又设过驿亭,“兰亭”一名便由此而生。

文章背景

古人每年三月初三,为求消灾除凶,到水边嬉游,称为修禊。东晋永和九年(353)年三月初三日, 大书法家王羲之和当时名士谢安、孙绰、许询、支遁等42 人来到这里修禊,举行了一次别开生面的诗歌会。一群文人雅士,置身于崇山峻岭,茂林修竹之中,众皆列坐曲水两侧,将酒觞(杯)置于清流之上,任其飘流,停在谁的前面,谁就即兴赋诗,否则罚酒。据记载,当时参与其会 的42人中,12人各赋诗二首。九岁的王献之等16人拾句不成,各罚酒三觞。王羲之将37首诗汇集起来,编成一本集子,并借酒兴写了一篇324字 的序文,这就是著名的《兰亭集序》。 为“天下第一行书”。

古人的一种游艺项目,众人坐在环曲的溪水边,把酒杯放在水面上任其漂动,停于某人处,即取而饮之,或吟咏诗赋来代替。

流觞曲水

guǐ

kuài??jī

tuān

hái

jiē

chěng

xì

shāng

qǔ

wù

为下列句子中加粗的字注音。

(1)岁在癸( ?)丑 ?(2)会稽( ?)山

(3)清流激湍( ?) ?(4)放浪形骸( ?)

(5)临文嗟悼 ( ?)?(6)游目骋( ?)怀

(7)修禊( ?)事也 ?(8)流觞( ?)曲水

(9)趣( ? )舍万殊(10)悟( ?)言一室之内

感慨系 之 若合一契

虚诞 彭殇

(xì)

(qì)

(dàn)

(shāng)

修禊事也

茂林修竹

况修短随化

列坐其次

丝竹管弦之盛

俯察品类之盛

所以游目骋怀

所以兴怀,其致一也

足以极视听之娱

夫人之相与

重点实、虚词

古代的一种风俗

高

长

排列;它的旁边

繁盛

繁多

用来

……的原因;情趣

动词,穷尽;乐趣

交往

或取诸怀抱,悟言一室之内

向之所欣

况修短随化,终期于尽

未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀

每览昔人兴感之由

后之览者,亦将有感于斯文

有的人;胸怀抱负;通“晤” 面对面

动词,至,及

面对;明白

原因

对;这次集会的诗文

虽无丝竹管弦之盛

虽趣舍万殊

虽世殊事异

虽然

虽然

纵使

感到高兴

指出下列词的用法和意义

群贤毕至

少长咸集

一觞一咏

所以游目骋怀

一死生为虚诞

齐彭殇为妄作

形—名,年轻的人、年长的人

名----动,喝酒

使动,使…放纵、使…奔驰

数词意动,把…看作一样

形容词意动,把…看作相等

形—名,贤士

指出下列句式特点

会于会稽山阴之兰亭

悟言一室之内…放浪形骸之外

不能喻之于怀

亦将有感于斯文

死生亦大矣

状语后置,“于…”

省略句(介词“于”)

状语后置,“于怀”

状语后置,“于斯文”

判断句

文中有些词语今天已经发展成了成语:

崇山峻岭、茂林修竹、

天朗气清、游目骋怀、

世殊事异、情随事迁、

放浪形骸、群贤毕至。?

整体把握

思考:

文中记叙这次兰亭集会盛况的是哪些段落?其余段落写了什么?

乐

痛

悲

找出文中作者感情变化的关键词。

‖课文研读

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

第1自然段

ɡuǐ

介词结构“于会稽山阴之兰亭”后置

春季的末一个月

一种祭礼

高高的竹子

都

县名

映衬、围绕

酒杯

排列

旁边

乐器

繁盛

作诗

省略动词宾语

举行

的

都

是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

第2自然段

之:定语后置的标志

和风

用来

放开、

敞开

穷尽

实在

自然万物

值得

这

的繁多

的乐趣

“永和…癸丑…暮春… …兰亭…”

时间

地点,事件

“群贤…少长…”

人物

“此地有…,又有…”

兰亭美景

“引以为流觞曲水…”

士大夫行为

“…天朗气清,惠风和畅”

天气美好

“…信可乐也”

感受

文章是如何记叙这次兰亭集会的盛况的?

讨论:作者为何说“信可乐也”?

人贤

地胜(景美)

事趣

时美

兴雅

群贤毕至,少长咸集

崇山峻岭,茂林修竹,清流激湍,映带左右

流觞曲水,列坐其次

天朗气清,惠风和畅

仰观俯察,游目骋怀

一觞一咏,畅叙幽情

情真

理清背诵思路:

记叙了集会的时间、地点、事由、人物,由“此地有崇山峻岭”引出四周环境及场面的铺叙,最后由“是日也”领起描写游人的心境,抒发集会的心情。

群贤毕至,少长咸集

崇山峻岭,茂林修竹(山)

清流激湍, 映带左右(水)

流觞曲水,列坐其次

一觞一咏,亦足以畅叙幽情

天朗气清,惠风和畅

仰观俯察,游目骋怀

时 间

地 点

事 由

人贤:

景美:

事趣:

情真:

时美:

兴雅:

理清背诵思路:

记叙了集会的时间、地点、事由、人物,由“此地有崇山峻岭”引出四周环境及场面的铺叙,最后由“是日也”领起描写游人的心境,抒发集会的心情。

时 间

地 点

事 由

人贤:

景美:

事趣:

情真:

时美:

兴雅:

作者的感情怎样由“乐”转而为“痛”?

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,怏然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣”,岂不痛哉!

第3自然段

助词,引起下文

取消句子独立性

一俯一仰之间

之于

有的人

通“趋”趋向,取向

不一样

一时

自大的样子

满足

对…事情

到达

等到

到、及

过去

附着

因

指“向之”句

自然

通“晤”面对面

理清背诵思路:

1句:承上启下,由兰亭集会引发对人生的感慨。联想到现今人们的相处往来。( “人之相与,俯仰一世”)

2句接着作者指出两种不同的处世方式。(“或取诸怀抱” ,“或因寄所托”)

3句指出两种人虽处世方式不同,但都是在美好的时光中“快然自足,不知老之将至”;事过境迁,感慨系之又留恋于过去的美好时光。

4句接着笔锋一转,外在世界流转不定,难以依持,即“向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,…”。

而个体生命的短暂有限,即“修短随化,终期于尽”。

最后以“死生亦大矣,岂不痛哉?”作结。

岂不痛哉

人之相与,俯仰一世

或取诸怀抱

或因寄所托

当其欣于所遇,快然自足

情随事迁,感慨系之

俯仰之间,已为陈迹

修短随化,终期于尽

死生亦大矣

理清背诵思路:

由兰亭集会联想到现今人们的相处往来,即便为人处世方法各异,静躁不同,但从中提示了人生忧患的来源。

喜爱某物时

厌倦该物时

回顾由喜到厌

面临死亡

人生百年 乐境易逝

生命短促 感慨万千

处世

静态

动态

喜爱某物时

厌倦该物时

他们陶醉于一时的快乐,追求暂时的满足。可就一时的满足和陶醉中,岁月流逝,青春已经不再,作者自然发出人生的感慨"不知老之将至"。

人生就是这样永无止境地追求满足而又不断地厌倦,既充满了快乐也充满了无尽的烦恼,怎能不感慨万分。

回顾由喜到厌的过程时

面临死亡时

往昔的盛会已化为历历在目的往事,过去曾有的欢乐,已如流水向东而去,这真是“胜景不常,胜筵难再”“好花不常开”,这怎能不让人黯然神伤。

人总是要死亡,任何有情的生命都无法抗拒时间的无情吞噬,“死亡”是如此强大而无法抗拒,因而个体的生命在它的面前是如此的渺小而脆弱,也无法回避对“死亡”的思考,作者在对“死亡”的观照中,再次感受到人生之痛。。

这种"痛"是痛什么?

这是痛惜之情,是对“人生短暂,世事无常”“人生苦短,命运难测”的痛惜。

第三段所议论的问题是 。

作者的议论跟前一段是怎样联系的?

由兰亭集会联想到现今人们的相处往来,即便为人处世方法各异,静躁不同,但从中提示了人生忧患的来源。

首先来自生命本体永不满足的内在欲望,“欣于所遇”便“快然自足”,及其“所之既倦”“感慨系之矣”。

其次来自外在世界的流转不定,难以依持,即“向之所欣,俯仰之间,已为陈迹”。

第三来自个体生命的短暂有限,即“修短随化,终期于尽”。最后以“死生亦大矣,岂不痛哉?”作结。

死生亦大矣

第4自然段

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦由今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

符契。两半,可合在一起

面对

悲伤

明白

通“故”因此

一、齐,作动词。把…看做一样(相等)

未成年而死去的人

胡说

到达,最后到达的结果

一个个

尽管

这次(集会)的诗文

主谓之间

·····的原因

东晋是名士风流的时代。他们崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想虚无,寄情山水,笑傲山野。他们思想消极,行动无为,就像浮萍之于海水,随波荡漾,飘到哪里就是哪里。死了就死了,无所谓。因为死就是生,生就是死,“一死生”“齐彭殇”。

理清背诵思路:

1、由读古人之作时的体验,说明古人也有感于死生; “每览昔人……, 若合一契,未尝……,不能……”

2、然后转入对人生世事的深入抒写,批判当前士大夫“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,表现了王羲之抗拒人生虚幻的执著努力,

3、随之又发出 “后之视今……悲乎”的慨叹,可见作者对人生敏锐、深刻的感受中有一份对人生特别的热爱和执著。

4、接着作者交代了《兰亭集》的成书经过及成书意义。“故列叙时人,录其所述……后之览者,亦将有感于斯文。

悲夫

兴感之由 若合一契

临文嗟悼 不能喻之于怀

一死生为虚诞 齐彭殇为妄作

后之视今 亦由今之视昔

以今及古

以今推来

沧桑感、

厚重感

人类社会从古至今迈进了多少年,人类文明的发展也是今非昔比,但无论世界怎么变化,人类对生命本质(生命、青春、痛苦等等)的体验却是一致的,王羲之也正是道出了这种"千古同悲",才如此深深地打动了我们。

人们因欢聚由乐生悲的感慨是屡见不鲜的。俗话说“天下没有不散的筵席”。大家难得一聚,是快事、乐事;但有聚就有散,分离诀别更容易使人伤怀!再说相聚是困难的、短暂的,分散是容易的,也是长久的。本来这种聚散两依依的情形已使人感慨万端,再由此使人联想到人生无常、生死相隔,怎不使人悲从中来。

第四段表达了作者怎样的感情?

对人生的眷恋热爱。

魏晋士人尚玄学、清谈,崇尚虚无思想,作者是旷达的,认为生和死不应等同,要珍惜生命,有生之年应做实事,用积极的态度去对待生活。

总结全文思路,背诵全文

本文若只写第一段行不行?

宴饮本是乐事,作者为何乐极而悲?

明确:这也是本文的思想性之所在,作者由眼前宴饮之乐想到乐境易逝,生命短暂,而如何渡过短暂的人生才有意义,也就成了作者思考的问题,作者实是借宴饮之乐写人生感慨。这叫借题发挥。

文章思路及作者思想情感

思路

记叙集会盛况

抒发人生感慨

交代作序目的

情感

乐

悲

痛

(怡人美景,畅快集会)

(人生短暂,世事无常)

(透视古今,千古同慨)

文章最后一句“后之览者,亦将有感于斯文",我们今天读他的文章,是"后之览者",应该有许多新的感悟。结合历史人物,谈谈你是怎样认识王羲之对人生的感悟,你对人生有什么新的体验?

人生苦短,是古人难以解开的心结,悲叹并不等于悲观,历史上悲叹人生的往往是最富有创造价值的人士,

曹操“对酒当歌,人生几何,譬如朝露,去日苦多”,但这并不妨碍他成为乱世英雄,这是统一天下的豪情壮志,正是因为他们对人生充满了执着,对岁月的流逝才如此悲叹。

李白“人生在世不称意,明朝散发弄扁舟。”“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”;

鲁迅在”绝望与深渊”中”直面惨淡的人生,正视淋漓的鲜血”,为中华民族挺起了不屈的脊梁;

钱钟书说过”目光放远,万事且悲.目光放近,则自应振作,以求乐观.”承认人生局限,更应努力奋斗。

王羲之的文章多在是\"消极其表,执着其里\",王羲之在书法上的卓越成就正是他对抗人生虚无的最执着的努力。

“人生苦短”无论对凡夫俗子,还是英雄伟人似乎都是一个万古恒新的话题。且不必说《古诗十九首》中的“人生天地间,忽如远行客”“人生寄一世,奄忽若飙尘”;也不必说汉武帝的“少壮几时奈老何”;就是一代伟人

毛泽东不也发出“人生易老,天难老”的感叹吗?可以说,“人生苦短”是人类的一种普遍心态。

那么王羲之对此感慨万千,有什么不可呢?何况,作者并没有因人生短促、“人生无常”就醉生梦死,及时行乐,了此一生,而是以“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,暗含对人生的眷恋和热爱之情,这在玄学盛行,士大夫普遍崇尚老庄哲学的东晋是难能可贵的。

“生存还是毁灭:这是个问题.”哈姆雷特被生活的困境逼到了死角,开始了关于生与死的思考;早在二千多年前,伟大的史学家司马迁在生死抉择中作出了响亮地回答:人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛;南宋女词人李清照有诗曰”生当做人杰,死亦为鬼雄.”生死问题,历来是中外文学和哲学所关注的重要话题.一代书圣也为我们留下了他对人生哲理探索的踪迹.

小结