第7课隋唐制度的变化与创新课件(23张ppt)

文档属性

| 名称 | 第7课隋唐制度的变化与创新课件(23张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-09-26 17:03:05 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

第7课

隋唐制度的变化与创新

一、选官制度

二、中枢政务机构

三、赋税制度

第7课

隋唐制度的变化与创新

黄冈中学北京朝阳学校

赵玉洁

登科后

(唐)孟郊

昔日龌龊不足夸,

今朝放荡思无涯。

春风得意马蹄疾,

一日看尽长安花。

咏史(节选)

(晋)左思

郁郁涧底松,离离山上苗。

以彼径寸茎,荫此百尺条。

世胄蹑高位,英俊沉下僚。

地势使之然,由来非一朝。

提问:《咏史》反映了一种怎样的历史现象?

《登科后》中孟郊为何“得意”?

第一目:选官制度

【自主学习】:

请同学们阅读教材,梳理出从秦汉经魏晋南北朝再到隋唐,中国古代选官制度发生了怎样的变化?

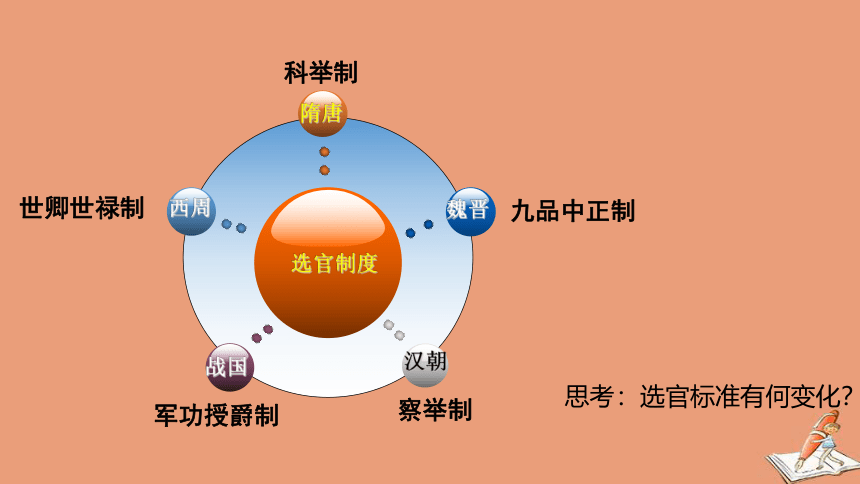

选官制度

隋唐

战国

魏晋

汉朝

西周

世卿世禄制

科举制

九品中正制

军功授爵制

察举制

思考:选官标准有何变化?

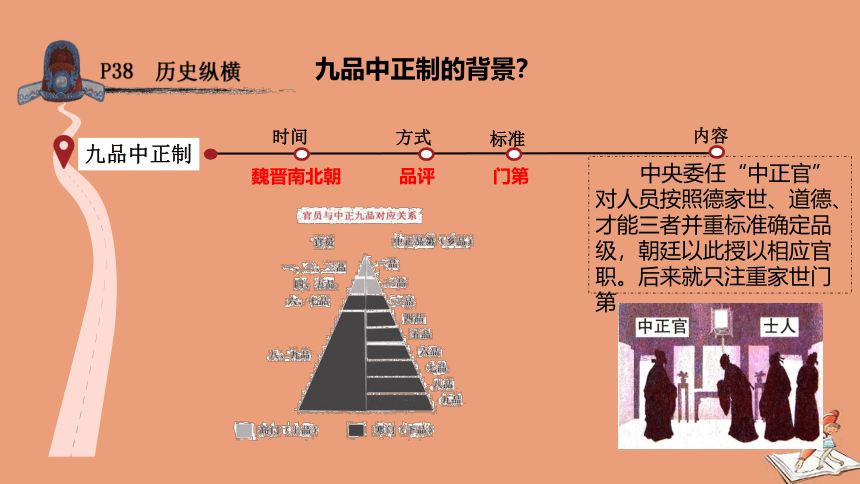

P38

历史纵横

九品中正制的背景?

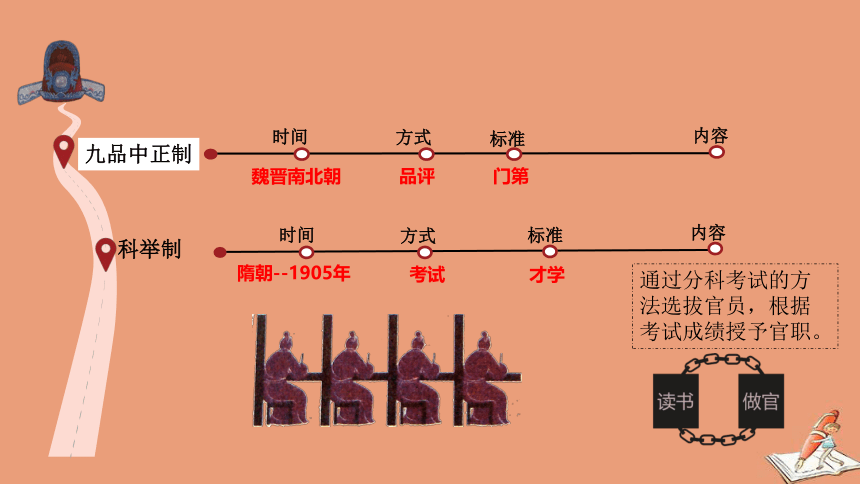

时间

方式

内容

标准

魏晋南北朝

品评

门第

中央委任“中正官”对人员按照德家世、道德、才能三者并重标准确定品级,朝廷以此授以相应官职。后来就只注重家世门第。

九品中正制

评价:

其实质是汉代察举制的发展。在中国历史上产生了重要影响。

积极:这种制度适应了魏晋南北朝时期的选拔人才的需要,既继承了两汉乡里评议人物的传统,又将评议权收归了中央,加强了中央集权,为隋唐科举的创立奠定了基础。

消极:选官的标准从初创时期的家世和才能并重,发展为主要看家世,成为世家大族维护统治的工具。从而使得世家大族子弟依靠门第即可步入仕途,所以他们往往不注重提高才能,而真正有才学但出身低微的人,很难在中央和地方出任高官。随着世家大族的没落,依靠门第选官的九品中正制最终走向衰落。

时间

方式

内容

标准

魏晋南北朝

品评

门第

九品中正制

科举制

时间

方式

内容

标准

隋朝--1905年

考试

才学

通过分科考试的方法选拔官员,根据考试成绩授予官职。

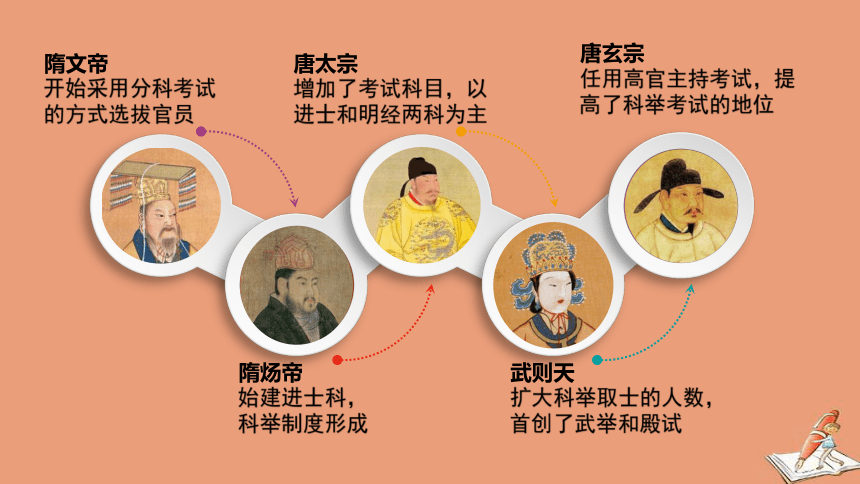

隋炀帝

始建进士科,科举制度形成

武则天

扩大科举取士的人数,首创了武举和殿试

隋文帝

开始采用分科考试的方式选拔官员

唐太宗

增加了考试科目,以进士和明经两科为主

唐玄宗

任用高官主持考试,提高了科举考试的地位

思考:阅读材料,说明科举制有哪些进步之处?

(从选官标准的落实、选拔方式、社会影响方面)

材料一

九品中正制度……在其初创之时,犹能"盖以论人才优劣,非为世族高卑”,选拔出有用人才,但后来逐渐被门阀世族所把控,以至于“上品无寒门,下品无势族”。

材料二

待政权稳定后,隋文帝下诏:“以志行修谨、平清干济二科举人”,开始取缔九品中正制度,另有秀才、明经等科初创。隋炀帝更进一步要求,“文武有职事者,五品以上,宜依令十科举人”,并创设进士科……及至唐朝,开科取士成为常设科目,“有秀才,有明经,有进士,有明法,有书,有算。”此外,科举取士的程序日益严格,分级考试,逐层淘汰,更有武后策问贡人于洛城殿”,创殿试先例。

——均选自《秦汉以来中国古代选官制度演进研究》

标准落实

选拔方式

社会影响

易受主观因素影响

较好的保持才识标准,选官客观性强

九品中正制

科举制

举荐和评级的选拔方式相对随意,科学性较差

公平、客观,人为干预可能性降低;科目众多,利于选拔人才;利于规范化操作。

容易被世家豪族把控,社会分化明显,不利于社会稳定

社会各阶层均有入仕机会,打破原有的社会分层;官员素质的提高利于国家的统治

科举的创新之处就在不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能,而且将其制度化……它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

——薛明扬《中国传统文化概论》

缙绅虽位极人臣,不由进士者终不为美……其推重谓之“白衣公卿”,有曰“一品白衫”。其艰难谓之“三十老明经,五十少进士”。

——王定宝《唐摭言》

结合p39页【学思之窗】,根据以上材料,思考科举制的影响。

打破了世家大族对选拔人才的垄断,扩大了封建政权的统治基础;提高了官员的文化素质,为行政效率的提高创造了条件,有利于加强中央集权。

中国古代选官制度的变化趋势

①选官制度的主要标准由家世、财产、门第逐渐发展到才学,标准逐步趋向公开、公平、客观。

②选官方式由地方评议演变为以考试作为选拔人才的主要依据,选拔方式渐趋严密科学。

③人才选拔逐渐制度化,体现相对公平、公开、客观的原则。

第二目:中枢政务机构

【自主学习】

请同学们阅读教材,梳理出从秦汉经魏晋南北朝再到隋唐,中国古代中枢政务机构制度发生了怎样的变化?

从三公九卿到三省六部

阅读材料并结合教材,概括三省六部制的特点及其影响。

材料一

(唐朝前期)皇帝的旨意一般先交由中书舍人(中书省的官员)起草。起草完毕,由中书令、中书侍郎、中书舍人署名后,交由门下省审查、署名,再呈送皇帝书面批准。已批准的诏令又送往门下省,正本存挡,另抄一份副本注明“制可”,加盖骑缝印,再送往尚书省施行。

——白钢《中国政治制度史》

材料二

凡军国大事,则令中书舍人各执己见,杂署其名谓之五花判事。中书侍郎、中书令省审之,给事中、黄门侍郎驳正之。上(太宗)始申明旧制,由是鲜有败事。

——《资治通鉴》

?

材料三

贞观元年(627年),太宗对黄门侍郎王珪说:“国家本置中书、门下以和检察,中书诏敕或有差失,则门下当行驳正。”贞观三年(629年),太宗又对群臣说:“中书、门下、机要之司,诏敕有不便者,皆应论执。

——晁中辰《中国谏议制度史》

?

隋唐时期:三省六部制

三省的长官都是宰相,相权一分为三(决策、审议、执行分解)

三省互相牵制,互为补充,分工明确,削弱了相权,加强了皇权。

1)分工明确,有利于提高行政效率;

2)相互监督和牵制,避免权臣大权独揽,利于加强皇权;

3)有利于保证政治清明,减少腐败。

4)是中国古代政治体制的成熟的标志之一。

特点:

历史影响:

三公九卿制

三省六部制

应用时代

丞相职权地位

作用地位

确立于秦,盛行于汉

确立于隋,盛行于唐

丞相协助皇帝处理全国政事,有相对独立的决策权、审议权和行政权

三省长官均为宰相,

相权一分为三

使专制主义中央集权趋向巩固

使专制主义中央集权趋向完善

三公九卿制与三省六部制比较

第三目:赋税制度

【自主学习】

请同学们阅读教材,梳理出从秦汉经魏晋南北朝再到隋唐,中国古代赋税制度发生了怎样的变化?

在封建社会中,国家以土地和人口数为依据,向人们征收一定量的田赋、人头税,征发兵役、徭役等,形成的基本政治制度叫做赋税制度(也叫赋役制度)。

公元780年,唐朝推行两税法:以国家财政开支所需为总额,所谓“量出以制入”。所有民户在现居地登记,根据财产情况定户等,按户等高低交纳赋税,“户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差”。分夏秋两季征收,“不居处而行商者,在所郡县税三十之一”。结果“赋不加敛而增入,版籍不造而得其虚实,贪吏不诚而奸无所取,自是轻重之权,始归于朝廷”。每户负担并未增加,但国家财政总收入增加,对户口的掌握也更为准确,“天下便之”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

阅读材料并结合教材,概括两税法的特点及其影响。

特点:不再按丁征税,改为按资产和田亩征税。

影响:

(1)两税法简化税收名目,有利于减轻人民的负担,缓和社会矛盾。

(2)两税法扩大收税对象,保证国家的财政收入。

(3)两税法“唯以资产为宗,不以丁身为本”,改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,有利于改变贫富不均的现象。

(4)由“舍地税人”到“舍人税地”方向发展,减轻了政府对农民的人身控制。

(5)两税法以货币为主要征税方式,在一定程度上有助于商品经济的发展。

结合教材p41【问题探究】材料,

说明两税法在具体实施过程中有何弊病?

①"量出为入"造成统治者的横征暴敛。

②长期不调查资产,不检核户等造成负担不均。

③政府增加许多苛捐杂税,农民负担更严重。

④折钱纳物,加重了人民负担。

本课小结

第7课

隋唐制度的变化与创新

一、选官制度

二、中枢政务机构

三、赋税制度

第7课

隋唐制度的变化与创新

黄冈中学北京朝阳学校

赵玉洁

登科后

(唐)孟郊

昔日龌龊不足夸,

今朝放荡思无涯。

春风得意马蹄疾,

一日看尽长安花。

咏史(节选)

(晋)左思

郁郁涧底松,离离山上苗。

以彼径寸茎,荫此百尺条。

世胄蹑高位,英俊沉下僚。

地势使之然,由来非一朝。

提问:《咏史》反映了一种怎样的历史现象?

《登科后》中孟郊为何“得意”?

第一目:选官制度

【自主学习】:

请同学们阅读教材,梳理出从秦汉经魏晋南北朝再到隋唐,中国古代选官制度发生了怎样的变化?

选官制度

隋唐

战国

魏晋

汉朝

西周

世卿世禄制

科举制

九品中正制

军功授爵制

察举制

思考:选官标准有何变化?

P38

历史纵横

九品中正制的背景?

时间

方式

内容

标准

魏晋南北朝

品评

门第

中央委任“中正官”对人员按照德家世、道德、才能三者并重标准确定品级,朝廷以此授以相应官职。后来就只注重家世门第。

九品中正制

评价:

其实质是汉代察举制的发展。在中国历史上产生了重要影响。

积极:这种制度适应了魏晋南北朝时期的选拔人才的需要,既继承了两汉乡里评议人物的传统,又将评议权收归了中央,加强了中央集权,为隋唐科举的创立奠定了基础。

消极:选官的标准从初创时期的家世和才能并重,发展为主要看家世,成为世家大族维护统治的工具。从而使得世家大族子弟依靠门第即可步入仕途,所以他们往往不注重提高才能,而真正有才学但出身低微的人,很难在中央和地方出任高官。随着世家大族的没落,依靠门第选官的九品中正制最终走向衰落。

时间

方式

内容

标准

魏晋南北朝

品评

门第

九品中正制

科举制

时间

方式

内容

标准

隋朝--1905年

考试

才学

通过分科考试的方法选拔官员,根据考试成绩授予官职。

隋炀帝

始建进士科,科举制度形成

武则天

扩大科举取士的人数,首创了武举和殿试

隋文帝

开始采用分科考试的方式选拔官员

唐太宗

增加了考试科目,以进士和明经两科为主

唐玄宗

任用高官主持考试,提高了科举考试的地位

思考:阅读材料,说明科举制有哪些进步之处?

(从选官标准的落实、选拔方式、社会影响方面)

材料一

九品中正制度……在其初创之时,犹能"盖以论人才优劣,非为世族高卑”,选拔出有用人才,但后来逐渐被门阀世族所把控,以至于“上品无寒门,下品无势族”。

材料二

待政权稳定后,隋文帝下诏:“以志行修谨、平清干济二科举人”,开始取缔九品中正制度,另有秀才、明经等科初创。隋炀帝更进一步要求,“文武有职事者,五品以上,宜依令十科举人”,并创设进士科……及至唐朝,开科取士成为常设科目,“有秀才,有明经,有进士,有明法,有书,有算。”此外,科举取士的程序日益严格,分级考试,逐层淘汰,更有武后策问贡人于洛城殿”,创殿试先例。

——均选自《秦汉以来中国古代选官制度演进研究》

标准落实

选拔方式

社会影响

易受主观因素影响

较好的保持才识标准,选官客观性强

九品中正制

科举制

举荐和评级的选拔方式相对随意,科学性较差

公平、客观,人为干预可能性降低;科目众多,利于选拔人才;利于规范化操作。

容易被世家豪族把控,社会分化明显,不利于社会稳定

社会各阶层均有入仕机会,打破原有的社会分层;官员素质的提高利于国家的统治

科举的创新之处就在不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能,而且将其制度化……它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

——薛明扬《中国传统文化概论》

缙绅虽位极人臣,不由进士者终不为美……其推重谓之“白衣公卿”,有曰“一品白衫”。其艰难谓之“三十老明经,五十少进士”。

——王定宝《唐摭言》

结合p39页【学思之窗】,根据以上材料,思考科举制的影响。

打破了世家大族对选拔人才的垄断,扩大了封建政权的统治基础;提高了官员的文化素质,为行政效率的提高创造了条件,有利于加强中央集权。

中国古代选官制度的变化趋势

①选官制度的主要标准由家世、财产、门第逐渐发展到才学,标准逐步趋向公开、公平、客观。

②选官方式由地方评议演变为以考试作为选拔人才的主要依据,选拔方式渐趋严密科学。

③人才选拔逐渐制度化,体现相对公平、公开、客观的原则。

第二目:中枢政务机构

【自主学习】

请同学们阅读教材,梳理出从秦汉经魏晋南北朝再到隋唐,中国古代中枢政务机构制度发生了怎样的变化?

从三公九卿到三省六部

阅读材料并结合教材,概括三省六部制的特点及其影响。

材料一

(唐朝前期)皇帝的旨意一般先交由中书舍人(中书省的官员)起草。起草完毕,由中书令、中书侍郎、中书舍人署名后,交由门下省审查、署名,再呈送皇帝书面批准。已批准的诏令又送往门下省,正本存挡,另抄一份副本注明“制可”,加盖骑缝印,再送往尚书省施行。

——白钢《中国政治制度史》

材料二

凡军国大事,则令中书舍人各执己见,杂署其名谓之五花判事。中书侍郎、中书令省审之,给事中、黄门侍郎驳正之。上(太宗)始申明旧制,由是鲜有败事。

——《资治通鉴》

?

材料三

贞观元年(627年),太宗对黄门侍郎王珪说:“国家本置中书、门下以和检察,中书诏敕或有差失,则门下当行驳正。”贞观三年(629年),太宗又对群臣说:“中书、门下、机要之司,诏敕有不便者,皆应论执。

——晁中辰《中国谏议制度史》

?

隋唐时期:三省六部制

三省的长官都是宰相,相权一分为三(决策、审议、执行分解)

三省互相牵制,互为补充,分工明确,削弱了相权,加强了皇权。

1)分工明确,有利于提高行政效率;

2)相互监督和牵制,避免权臣大权独揽,利于加强皇权;

3)有利于保证政治清明,减少腐败。

4)是中国古代政治体制的成熟的标志之一。

特点:

历史影响:

三公九卿制

三省六部制

应用时代

丞相职权地位

作用地位

确立于秦,盛行于汉

确立于隋,盛行于唐

丞相协助皇帝处理全国政事,有相对独立的决策权、审议权和行政权

三省长官均为宰相,

相权一分为三

使专制主义中央集权趋向巩固

使专制主义中央集权趋向完善

三公九卿制与三省六部制比较

第三目:赋税制度

【自主学习】

请同学们阅读教材,梳理出从秦汉经魏晋南北朝再到隋唐,中国古代赋税制度发生了怎样的变化?

在封建社会中,国家以土地和人口数为依据,向人们征收一定量的田赋、人头税,征发兵役、徭役等,形成的基本政治制度叫做赋税制度(也叫赋役制度)。

公元780年,唐朝推行两税法:以国家财政开支所需为总额,所谓“量出以制入”。所有民户在现居地登记,根据财产情况定户等,按户等高低交纳赋税,“户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差”。分夏秋两季征收,“不居处而行商者,在所郡县税三十之一”。结果“赋不加敛而增入,版籍不造而得其虚实,贪吏不诚而奸无所取,自是轻重之权,始归于朝廷”。每户负担并未增加,但国家财政总收入增加,对户口的掌握也更为准确,“天下便之”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

阅读材料并结合教材,概括两税法的特点及其影响。

特点:不再按丁征税,改为按资产和田亩征税。

影响:

(1)两税法简化税收名目,有利于减轻人民的负担,缓和社会矛盾。

(2)两税法扩大收税对象,保证国家的财政收入。

(3)两税法“唯以资产为宗,不以丁身为本”,改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,有利于改变贫富不均的现象。

(4)由“舍地税人”到“舍人税地”方向发展,减轻了政府对农民的人身控制。

(5)两税法以货币为主要征税方式,在一定程度上有助于商品经济的发展。

结合教材p41【问题探究】材料,

说明两税法在具体实施过程中有何弊病?

①"量出为入"造成统治者的横征暴敛。

②长期不调查资产,不检核户等造成负担不均。

③政府增加许多苛捐杂税,农民负担更严重。

④折钱纳物,加重了人民负担。

本课小结

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进