13.植树的牧羊人 习题课件(44张ppt)

文档属性

| 名称 | 13.植树的牧羊人 习题课件(44张ppt) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-25 14:35:06 | ||

图片预览

文档简介

第四单元

13 植树的牧羊人

俗话说:“前人栽树,后人乘凉。”但假如每一代人都想着后一代人去栽树,何时才有树可以乘凉呢?沙漠里一下子长出大树的想法只能说是痴人说梦,而唯一的结果只能是被活活晒死!所以做人,要具有奉献精神。今天这节课,我们一起去认识一位植树的牧羊人。

情境导入

1.把握文中主要事件,学会分析牧羊人的形象。

2.抓住作者对人物的细致描写与景物的变化,把握文章线索。【重点】

3.领悟作品的内涵,从中获得对自然、社会、人生的有益启示。【难点】

学习目标

课前 · 自主学习

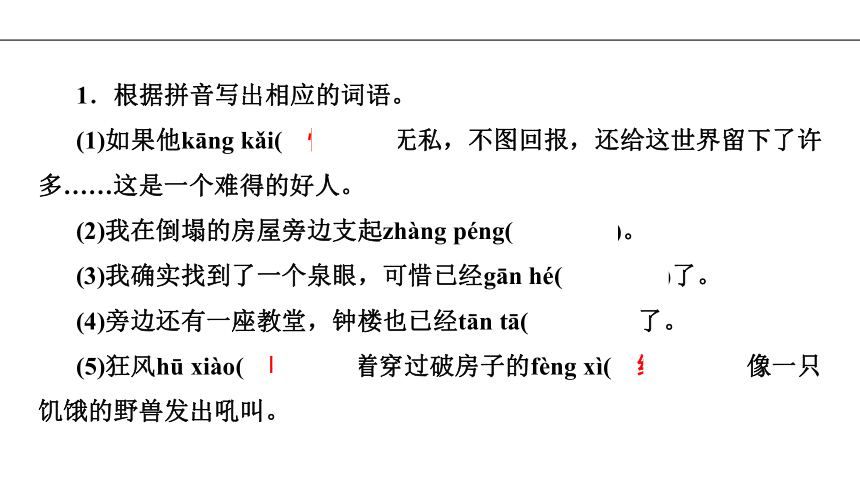

1.根据拼音写出相应的词语。

(1)如果他kāng kǎi( 慷慨 )无私,不图回报,还给这世界留下了许多……这是一个难得的好人。

(2)我在倒塌的房屋旁边支起zhàng péng( 帐篷 )。

(3)我确实找到了一个泉眼,可惜已经gān hé( 干涸 )了。

(4)旁边还有一座教堂,钟楼也已经tān tā( 坍塌 )了。

(5)狂风hū xiào( 呼啸 )着穿过破房子的fèng xì( 缝隙 ),像一只饥饿的野兽发出吼叫。

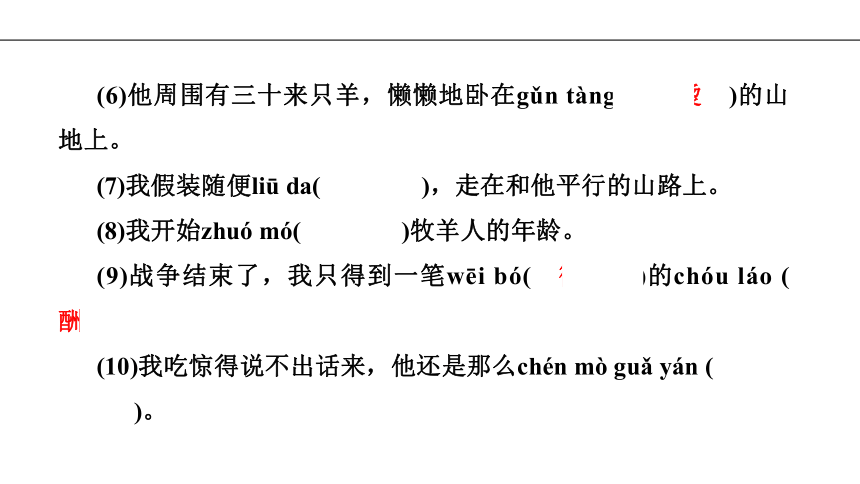

(6)他周围有三十来只羊,懒懒地卧在gǔn tàng( 滚烫 )的山地上。

(7)我假装随便liū da( 溜达 ),走在和他平行的山路上。

(8)我开始zhuó mó( 琢磨 )牧羊人的年龄。

(9)战争结束了,我只得到一笔wēi bó( 微薄 )的chóu láo ( 酬劳 )。

(10)我吃惊得说不出话来,他还是那么chén mò guǎ yán ( 沉默寡言 )。

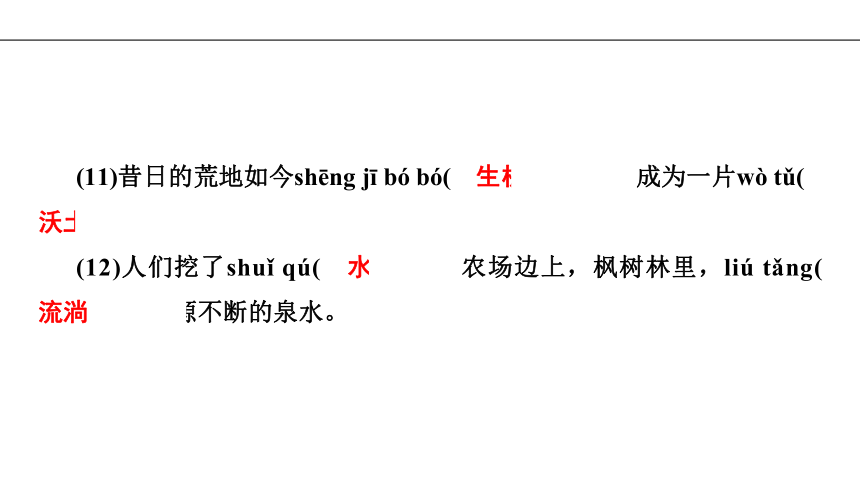

(11)昔日的荒地如今shēng jī bó bó( 生机勃勃 ),成为一片wò tǔ( 沃土 )。

(12)人们挖了shuǐ qú( 水渠 ),农场边上,枫树林里,liú tǎng( 流淌 )着源源不断的泉水。

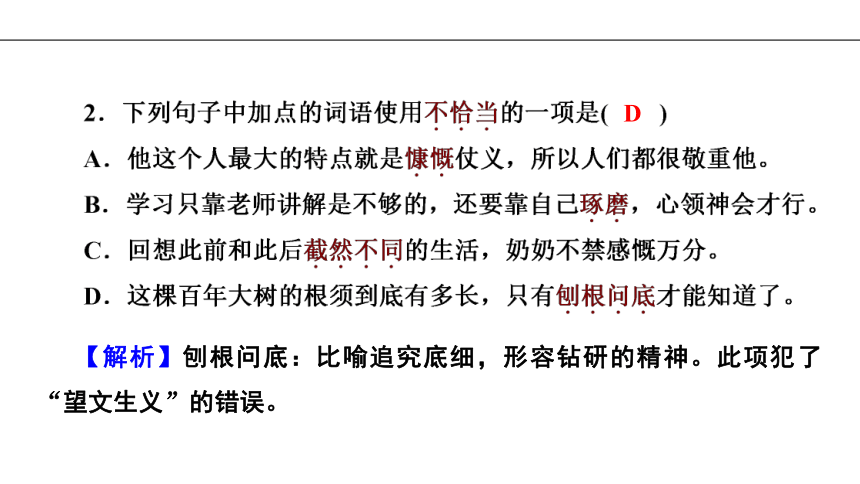

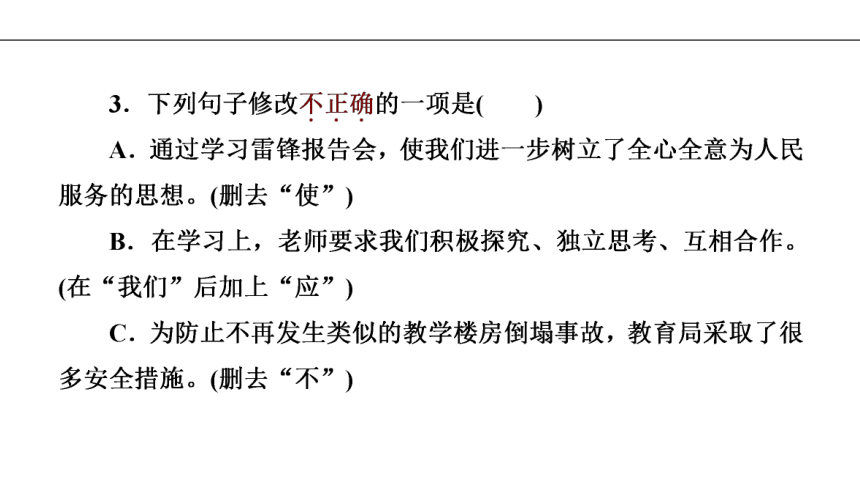

【解析】刨根问底:比喻追究底细,形容钻研的精神。此项犯了“望文生义”的错误。

D

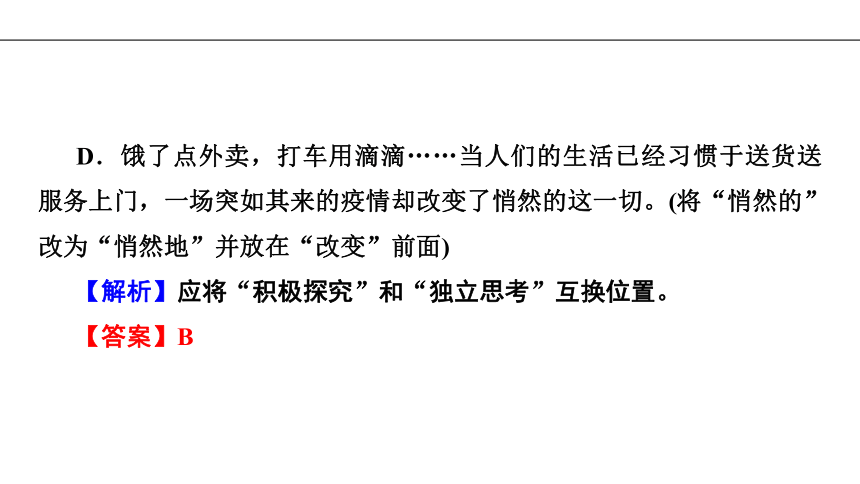

D.饿了点外卖,打车用滴滴……当人们的生活已经习惯于送货送服务上门,一场突如其来的疫情却改变了悄然的这一切。(将“悄然的”改为“悄然地”并放在“改变”前面)

【解析】应将“积极探究”和“独立思考”互换位置。

【答案】B

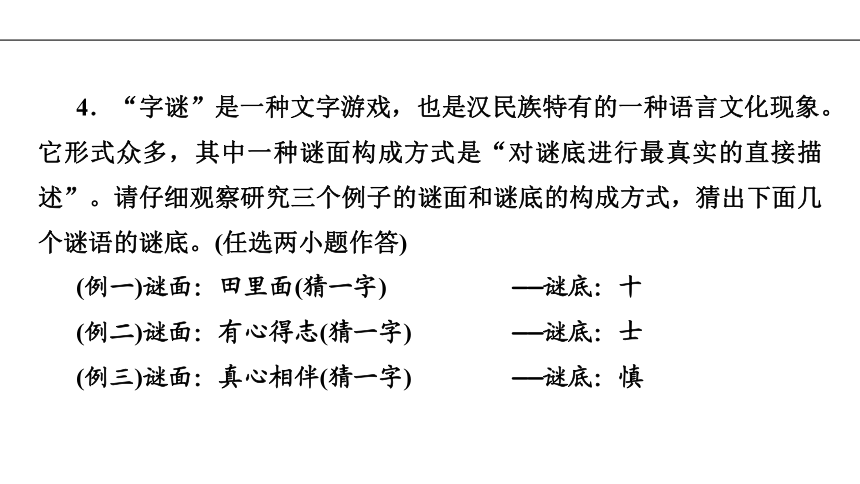

4.“字谜”是一种文字游戏,也是汉民族特有的一种语言文化现象。它形式众多,其中一种谜面构成方式是“对谜底进行最真实的直接描述”。请仔细观察研究三个例子的谜面和谜底的构成方式,猜出下面几个谜语的谜底。(任选两小题作答)

(例一)谜面:田里面(猜一字) ——谜底:十

(例二)谜面:有心得志(猜一字) ——谜底:士

(例三)谜面:真心相伴(猜一字) ——谜底:慎

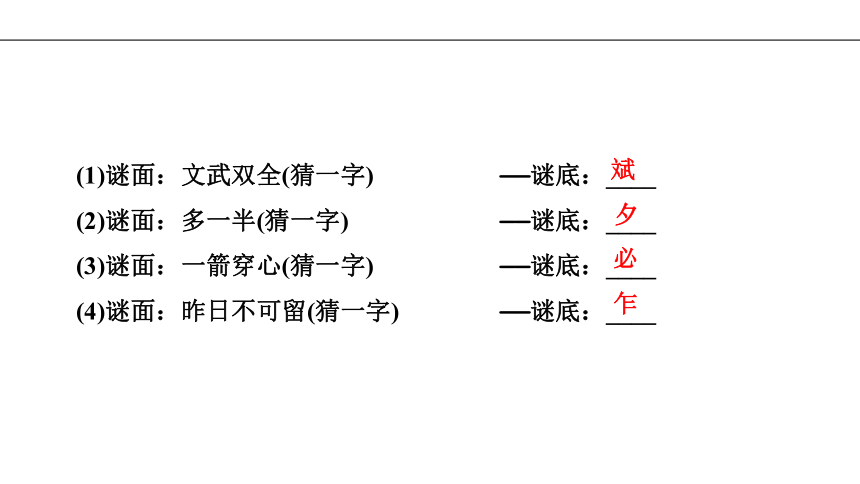

(1)谜面:文武双全(猜一字) ——谜底:____

(2)谜面:多一半(猜一字) ——谜底:____

(3)谜面:一箭穿心(猜一字) ——谜底:____

(4)谜面:昨日不可留(猜一字) ——谜底:____

斌

夕

必

乍

5.你的外国朋友杰克所居住的小区疫情较为严重,请你根据下面的漫画内容并结合相关防护知识,告诉杰克如何做好个人防护。

【答案】杰克,你好!为了让病毒远离你,你要多开窗透气,保持室内通风;外出的时候记得戴口罩;同时不要去人群密集的地方;无论是回家后,还是咳嗽或打喷嚏后,都要立即洗手。这样才能预防病毒感染。(表述清楚即可)

课堂 · 高效突破

[结构图示]

《植树的牧羊人》通过讲述牧羊人用双手把荒漠变成绿洲,使后人享受幸福生活的故事,赞扬了牧羊人慷慨无私、不图回报的精神品质,表达了一种人定胜天的思想。同时告诉我们心存善念必有善报,只要心存美好的愿望并坚持不懈地努力去做,人一定可以改变恶劣的生存环境,大自然也一定会给予丰厚的回馈。

[主题思想]

阅读下面的文字,回答问题。

①想真正了解一个人,要长期观察他所做的事。如果他慷慨无私,不图回报,还给这世界留下了许多,那就可以肯定地说,这是一个难得的好人。

②那是在1913年,我走进法国普罗旺斯地区,在游人稀少的阿尔卑斯山地,做了一次旅行。这里海拔一千二三百米,一眼望去,到处是荒地。光秃秃的山上,稀稀拉拉地长着一些野生的薰衣草。在无边无际的荒野中,我走了三天,终于来到一个废弃的村庄前。我在倒塌的房屋旁

边支起帐篷。从前一天晚上起,就没有水喝了。现在,我必须去找点儿水。我猜想,这里虽然成了废墟,但是,像马蜂窝一样、一间挨一间的房子周围,总会有一口水井,或是一眼泉水吧!我确实找到了一个泉眼,可惜已经干涸了。这里有五六栋没了屋顶的房子,任由风吹雨打。旁边还有一座教堂,钟楼也已经坍塌了。这一切,让人能想象出当时人们在这里生活的情景。如今,却一点儿生气也没有了。那是六月晴朗的一天,太阳快要把人烤焦了。在毫无遮拦的高地上,风吹得人东倒西歪。狂风呼啸着穿过破房子的缝隙,像一只饥饿的野兽发出吼叫。我打消了在这里过夜的念头。

……

③他不住帐篷,而是住在一座结实的石房子里。看得出,他是一点一点地把一座破旧的房子修整成现在的样子的。房顶很严实,一滴雨水也不漏。风吹在瓦上,发出波浪拍打沙滩的声音。房间里收拾得很整齐,餐具洗得干干净净,地板上没有一点儿灰尘,猎枪也上过了油。炉子上,还煮着一锅热腾腾的汤。看得出,他刚刚刮过胡子。他的衣服扣子缝得结结实实,补丁的针脚也很细,几乎看不出来。

……

④每当我想到这位老人,他靠一个人的体力与毅力,把这片荒漠变成了绿洲,我就觉得,人的力量是多么伟大啊!可是,想到要做成这样一件事,需要怎样的毅力,怎样的无私,我就从心底里,对这位没有受过什么教育的普通农民,感到无限的敬佩。他做到了只有上天才能做到的事。

1.下列句子运用了什么描写方法?从全文看有什么作用?

(1)在毫无遮拦的高地上,风吹得人东倒西歪。狂风呼啸着穿过破房子的缝隙,像一只饥饿的野兽发出吼叫。

【答案】景物描写(环境描写)。作用:写环境恶劣是为后面牧羊人植树做铺垫,与后文绿色富饶、美丽幸福的乐园形成鲜明对比,更能突出表现牧羊人做出的巨大贡献。

(2)他的衣服扣子缝得结结实实,补丁的针脚也很细,几乎看不出来。

【答案】细节描写。通过“结结实实”“很细”“几乎看不出来”等词句,对人物衣服上细微的部位,如扣子、针脚等做细致的描绘,生动传神地表现了牧羊人平和勤劳、注重生活品质的性格特点。

2.在作者笔下,牧羊人是一个什么样的人?请结合选文概括分析。

【答案】牧羊人在不毛之地开凿出甘甜的井水,修建了结实的石房子,他将屋子收拾得干干净净,衣服虽有补丁,但是十分整洁。可见牧羊人是一个平和勤劳、认真工作,也很注重生活品质,能以从容积极的态度面对生活的人。

3.最后一段是本文的结尾,这样结尾有什么作用?

【答案】点明了文章中心,抒发了作者对牧羊人的敬佩之情,赞美牧羊人的毅力和无私奉献的品质;同时与开头段首尾呼应,提升了文章的格调和境界,使得全文结构严谨。

常见的记叙、说明顺序:时间顺序

内容

时间顺序就是按照事理发展过程的先后来介绍某一事物的说明顺序。凡是事物的发展变化,都离不开时间,如说明生产技术、产品制作、工作方法、历史发展、文字演变、人物成长、动植物生长等等,都应以时间为序。时间顺序主要有:凌晨、破晓、早上、上午、中午、下午、傍晚、晚上、半夜、午夜。

作用

它在文章中使用恰当,可以起到画龙点睛的效果,说明清楚,使读者一目了然。

答题格式

这篇文章以时间为线索,可以让读者更好地……,起到了……的作用。

典型例题

“那是在1913年,我走进法国普罗旺斯地区,在游人稀少的阿尔卑斯山地,做了一次旅行。这里海拔一千二三百米,一眼望去,到处是荒地。”

“1945年6月,我最后一次见到植树的老人。那年,他已经87岁了。我再次踏上这条通往荒原的路。我完全认不出这条我曾经走过的路了。一切都变了,连空气也不一样了。”

这两段文字运用了什么叙事顺序?有什么好处?

参考答案

这两段文字分别写“我”在1913年和1945年两次来到阿尔卑斯山地,却看到了截然不同的景象。作者以时间为序,脉络清晰地展现了牧羊人历经艰辛,让荒原焕发出新的生机的坚毅和无私。

[写作启示]时间为线,思路清晰

以时间的先后顺序来展开叙述,更易将事情的发展过程写得富有条理,将人物形象塑造得丰满真实。但在叙事的过程中要注意裁剪,详略得当,切忌眉毛胡子一把抓,什么都写。比如:“他已经种下了十万颗橡子。在这十万颗橡子中,有两万颗发了芽。而这两万棵树苗中,有将近一半,可能会被动物咬坏,或是因为其他原因死掉。剩下的一万棵树苗,会在这光秃秃的土地上扎根,长成大树。”“1910年种的橡树,已

经长得比我都高,真让人不敢相信。我吃惊得说不出话来,他还是那么沉默寡言……这片树林分为三块,最大的一块,有11公里宽。”这两段文字是按照时间顺序来写的,第一段文字写的是牧羊人种下橡子,橡子死多活少。第2段文字写历经时光,橡子长成了橡树,光秃秃的土地变成了片片树林。

[牛刀小试]

根据提示,按照时间顺序将语段补充完整。

1.一月,下大雪。雪静静地下着。果园里一片白。听不到一点声音。葡萄睡在________________。_____,刮风。风摆动树的枝条,树醒了,忙忙地把汁液送到全身……葡萄出窖……三月,葡萄上架。

2.小时候,妈妈的唠唠叨叨是我的备忘录;后来,妈妈的唠唠叨叨__________________;而现在,妈妈的唠唠叨叨成了我青春的催化剂。

铺着白雪的窖里

二月

是我成长的加油站

课外 · 群文拓展

阅读下面的文字,回答问题。

忽 略

刘 柳

①夕阳斜照在玻璃窗上,再反射到阳台上的瓷砖上,幻出一片红红的光芒,很美,很好。

②孩子跪坐在椅子里,痴痴地望着阳台上沐浴着夕阳的花盆,无限美好的夕阳毫不吝啬地把光芒洒向花盆中的紫罗兰,使得本来就很美的紫罗兰更添几分美好。但孩子的心思全不在这里,他只顾痴痴地看着花盆中紫罗兰叶下几根嫩嫩绿绿的小瓜苗。这是孩子几天前吃西瓜时好玩似的随意吐进花盆中的,没想到竟会长出瓜苗来。

③孩子满心欢喜地看着,不禁叫出了声:“要是瓜苗慢慢地长出小西瓜来,那该多好啊!”接着孩子咯咯地笑了,满眼的憧憬。

④孩子的母亲见了,走过来,问:“看什么呢?”

⑤孩子忙把母亲拉到花盆前,开心地说:“妈妈,看,花盆里长了好多小苗苗!以后它们会长成大苗苗,结小西瓜给我吃。”

⑥母亲皱了皱眉头,笑了笑:“傻瓜,那些瓜苗过不了几天就会死的,根本长不出西瓜。”

⑦孩子咬了咬嘴唇,接着笑了,睁大着明亮的眼睛:“会的,小瓜苗会长成西瓜的,我会天天照顾它们的。”

⑧母亲笑着摇了摇头,转身就到厨房去了,忽略了孩子表现出的坚定与信心。

⑨一天下午,孩子从学前班回来后,照例跑向阳台,奔向花盆。顿时,孩子傻了眼,花盆中只有那株紫罗兰在夕阳下耀武扬威地炫耀着。孩子揉了揉眼睛,怀疑自己看错了,但事实如此,嫩嫩绿绿的小瓜苗不见了。孩子哇的一声哭了。

⑩随后,孩子哽咽着问母亲:“妈妈,小瓜苗怎么没了?”

?“被我拔了,这有什么可哭的,那些瓜苗长在花盆里,影响紫罗兰的生长,那些个小东西,别管了。你也是,就知道哭。乖,别哭了。”母亲笑着责备孩子的淘气,拿出手帕擦擦孩子的眼泪。

?此后,孩子的眼睛总爱往花盆里瞟,并且想过把那株讨厌的紫罗兰给拔了,孩子也几次用手捏住它,但终究没拔。这也是一个生命呀,孩子想。

?几天后,孩子画了一张画,画中是一个大大的花盆,花盆里有一颗小小的瓜苗,嫩嫩的,绿绿的,旁边写了一行小字:我虽小,但我也是一个生命。老师惊讶于他的想法,给了他满分。孩子把画拿给母亲看,母亲看了看分数,笑道:“不错啊,真厉害,得了个满分。妈妈待会儿带你上街,给你买冰淇淋。”

?夕阳斜照在玻璃窗上,再反射到阳台的瓷砖上,幻出一片红红亮亮的光芒,很美,很好。

(选自《小小说选刊》)

1.文中“孩子的画”表现了孩子怎样的情感?

【答案】热爱生命、珍惜生命。

2.文中几次描写了紫罗兰,作者描写紫罗兰有何作用?

【答案】用紫罗兰的美与引人注目来反衬小瓜苗的不被人注意。

3.文章开头和结尾都描写了同一景物,这样描写有何作用?

【答案】开头的景物描写,衬托了孩子心目中美好的憧憬;结尾的景物描写,反衬了孩子内心的失落。首尾呼应,升华了主题。

4.小说的题目“忽略”有什么含义?

【答案】双重意义:一是妈妈只看到了紫罗兰的美,却忽略了小小的瓜苗;二是妈妈忽略了孩子心中美好的梦想与憧憬,只在乎孩子的成绩。

寻找圣人

①1947年,美孚石油公司董事长贝里奇到开普敦巡视工作,在卫生间里,看到一位黑人小伙正跪在地板上擦水渍,并且每擦一下,就虔诚地叩一下头。贝里奇感到很奇怪,问他为何如此。黑人答,他在感谢一位圣人。

②贝里奇很为自己的下属公司拥有这样的员工感到欣慰,问他为何要感谢那位圣人。黑人说:“是他帮助我找到了这份工作,让我终于有了饭吃。”

③贝里奇笑了,说:“我曾遇到一位圣人,是他使我成了美孚石油公司的董事长,你愿意见他一下吗?”黑人说:“我是孤儿,从小靠锡克教会养大,我很想报答养育过我的人,这位圣人若使我吃饱以后还有余钱,我愿去拜访他。”

④贝里奇说:“你一定知道,南非有一座很有名的山,叫大温特胡克山。据我所知,那上面住着一位圣人,能为人指点迷津,凡是能遇到他的人都会前程似锦。20年前,我去南非登上过那座山,正巧遇到他,并得到他的指点。假如你愿意去拜访,我可以向你的经理说情,准你一个月的假。”

⑤这位年轻的黑人是个虔诚的锡克教徒,很相信神的帮助,他谢过贝里奇就上路了。30天的时间里,他一路披荆斩棘,风餐露宿,过草甸,穿森林,历尽艰辛,终于登上了白雪覆盖的大温特胡克山,他在山顶徘徊了一天,除了自己,什么都没有遇到。

⑥黑人小伙很失望地回来了,他见到贝里奇后,说的第一句话是:“董事长先生,一路我处处留意,直到山顶,我发现,除了我之外,根本没有什么圣人。”贝里奇说:“你说得很对,除你之外,根本没有什么圣人。”

⑦20年后,这位黑人小伙做了美孚石油公司开普敦分公司的总经理,他的名字叫贾姆讷。2000年,世界经济论坛大会在上海召开,他作为美孚石油公司的代表参加了大会,在一次记者招待会上,针对他的传奇一生,他说了这么一句话:你发现自己的那一天,就是你遇到圣人的时候。

【鉴赏解读】

“除你之外,根本没有什么圣人。”只有相信自己,充满自信,并且能为自己的理想、志向去不断地奋斗进取,才能实现自我价值,取得成功。

篇章阅读

1.何君华《桥边的老人》

2.张小萌《守山人》

整本书阅读

1.海明威《老人与海》

2.伊懋可《大象的退却:一部中国环境史》

13 植树的牧羊人

俗话说:“前人栽树,后人乘凉。”但假如每一代人都想着后一代人去栽树,何时才有树可以乘凉呢?沙漠里一下子长出大树的想法只能说是痴人说梦,而唯一的结果只能是被活活晒死!所以做人,要具有奉献精神。今天这节课,我们一起去认识一位植树的牧羊人。

情境导入

1.把握文中主要事件,学会分析牧羊人的形象。

2.抓住作者对人物的细致描写与景物的变化,把握文章线索。【重点】

3.领悟作品的内涵,从中获得对自然、社会、人生的有益启示。【难点】

学习目标

课前 · 自主学习

1.根据拼音写出相应的词语。

(1)如果他kāng kǎi( 慷慨 )无私,不图回报,还给这世界留下了许多……这是一个难得的好人。

(2)我在倒塌的房屋旁边支起zhàng péng( 帐篷 )。

(3)我确实找到了一个泉眼,可惜已经gān hé( 干涸 )了。

(4)旁边还有一座教堂,钟楼也已经tān tā( 坍塌 )了。

(5)狂风hū xiào( 呼啸 )着穿过破房子的fèng xì( 缝隙 ),像一只饥饿的野兽发出吼叫。

(6)他周围有三十来只羊,懒懒地卧在gǔn tàng( 滚烫 )的山地上。

(7)我假装随便liū da( 溜达 ),走在和他平行的山路上。

(8)我开始zhuó mó( 琢磨 )牧羊人的年龄。

(9)战争结束了,我只得到一笔wēi bó( 微薄 )的chóu láo ( 酬劳 )。

(10)我吃惊得说不出话来,他还是那么chén mò guǎ yán ( 沉默寡言 )。

(11)昔日的荒地如今shēng jī bó bó( 生机勃勃 ),成为一片wò tǔ( 沃土 )。

(12)人们挖了shuǐ qú( 水渠 ),农场边上,枫树林里,liú tǎng( 流淌 )着源源不断的泉水。

【解析】刨根问底:比喻追究底细,形容钻研的精神。此项犯了“望文生义”的错误。

D

D.饿了点外卖,打车用滴滴……当人们的生活已经习惯于送货送服务上门,一场突如其来的疫情却改变了悄然的这一切。(将“悄然的”改为“悄然地”并放在“改变”前面)

【解析】应将“积极探究”和“独立思考”互换位置。

【答案】B

4.“字谜”是一种文字游戏,也是汉民族特有的一种语言文化现象。它形式众多,其中一种谜面构成方式是“对谜底进行最真实的直接描述”。请仔细观察研究三个例子的谜面和谜底的构成方式,猜出下面几个谜语的谜底。(任选两小题作答)

(例一)谜面:田里面(猜一字) ——谜底:十

(例二)谜面:有心得志(猜一字) ——谜底:士

(例三)谜面:真心相伴(猜一字) ——谜底:慎

(1)谜面:文武双全(猜一字) ——谜底:____

(2)谜面:多一半(猜一字) ——谜底:____

(3)谜面:一箭穿心(猜一字) ——谜底:____

(4)谜面:昨日不可留(猜一字) ——谜底:____

斌

夕

必

乍

5.你的外国朋友杰克所居住的小区疫情较为严重,请你根据下面的漫画内容并结合相关防护知识,告诉杰克如何做好个人防护。

【答案】杰克,你好!为了让病毒远离你,你要多开窗透气,保持室内通风;外出的时候记得戴口罩;同时不要去人群密集的地方;无论是回家后,还是咳嗽或打喷嚏后,都要立即洗手。这样才能预防病毒感染。(表述清楚即可)

课堂 · 高效突破

[结构图示]

《植树的牧羊人》通过讲述牧羊人用双手把荒漠变成绿洲,使后人享受幸福生活的故事,赞扬了牧羊人慷慨无私、不图回报的精神品质,表达了一种人定胜天的思想。同时告诉我们心存善念必有善报,只要心存美好的愿望并坚持不懈地努力去做,人一定可以改变恶劣的生存环境,大自然也一定会给予丰厚的回馈。

[主题思想]

阅读下面的文字,回答问题。

①想真正了解一个人,要长期观察他所做的事。如果他慷慨无私,不图回报,还给这世界留下了许多,那就可以肯定地说,这是一个难得的好人。

②那是在1913年,我走进法国普罗旺斯地区,在游人稀少的阿尔卑斯山地,做了一次旅行。这里海拔一千二三百米,一眼望去,到处是荒地。光秃秃的山上,稀稀拉拉地长着一些野生的薰衣草。在无边无际的荒野中,我走了三天,终于来到一个废弃的村庄前。我在倒塌的房屋旁

边支起帐篷。从前一天晚上起,就没有水喝了。现在,我必须去找点儿水。我猜想,这里虽然成了废墟,但是,像马蜂窝一样、一间挨一间的房子周围,总会有一口水井,或是一眼泉水吧!我确实找到了一个泉眼,可惜已经干涸了。这里有五六栋没了屋顶的房子,任由风吹雨打。旁边还有一座教堂,钟楼也已经坍塌了。这一切,让人能想象出当时人们在这里生活的情景。如今,却一点儿生气也没有了。那是六月晴朗的一天,太阳快要把人烤焦了。在毫无遮拦的高地上,风吹得人东倒西歪。狂风呼啸着穿过破房子的缝隙,像一只饥饿的野兽发出吼叫。我打消了在这里过夜的念头。

……

③他不住帐篷,而是住在一座结实的石房子里。看得出,他是一点一点地把一座破旧的房子修整成现在的样子的。房顶很严实,一滴雨水也不漏。风吹在瓦上,发出波浪拍打沙滩的声音。房间里收拾得很整齐,餐具洗得干干净净,地板上没有一点儿灰尘,猎枪也上过了油。炉子上,还煮着一锅热腾腾的汤。看得出,他刚刚刮过胡子。他的衣服扣子缝得结结实实,补丁的针脚也很细,几乎看不出来。

……

④每当我想到这位老人,他靠一个人的体力与毅力,把这片荒漠变成了绿洲,我就觉得,人的力量是多么伟大啊!可是,想到要做成这样一件事,需要怎样的毅力,怎样的无私,我就从心底里,对这位没有受过什么教育的普通农民,感到无限的敬佩。他做到了只有上天才能做到的事。

1.下列句子运用了什么描写方法?从全文看有什么作用?

(1)在毫无遮拦的高地上,风吹得人东倒西歪。狂风呼啸着穿过破房子的缝隙,像一只饥饿的野兽发出吼叫。

【答案】景物描写(环境描写)。作用:写环境恶劣是为后面牧羊人植树做铺垫,与后文绿色富饶、美丽幸福的乐园形成鲜明对比,更能突出表现牧羊人做出的巨大贡献。

(2)他的衣服扣子缝得结结实实,补丁的针脚也很细,几乎看不出来。

【答案】细节描写。通过“结结实实”“很细”“几乎看不出来”等词句,对人物衣服上细微的部位,如扣子、针脚等做细致的描绘,生动传神地表现了牧羊人平和勤劳、注重生活品质的性格特点。

2.在作者笔下,牧羊人是一个什么样的人?请结合选文概括分析。

【答案】牧羊人在不毛之地开凿出甘甜的井水,修建了结实的石房子,他将屋子收拾得干干净净,衣服虽有补丁,但是十分整洁。可见牧羊人是一个平和勤劳、认真工作,也很注重生活品质,能以从容积极的态度面对生活的人。

3.最后一段是本文的结尾,这样结尾有什么作用?

【答案】点明了文章中心,抒发了作者对牧羊人的敬佩之情,赞美牧羊人的毅力和无私奉献的品质;同时与开头段首尾呼应,提升了文章的格调和境界,使得全文结构严谨。

常见的记叙、说明顺序:时间顺序

内容

时间顺序就是按照事理发展过程的先后来介绍某一事物的说明顺序。凡是事物的发展变化,都离不开时间,如说明生产技术、产品制作、工作方法、历史发展、文字演变、人物成长、动植物生长等等,都应以时间为序。时间顺序主要有:凌晨、破晓、早上、上午、中午、下午、傍晚、晚上、半夜、午夜。

作用

它在文章中使用恰当,可以起到画龙点睛的效果,说明清楚,使读者一目了然。

答题格式

这篇文章以时间为线索,可以让读者更好地……,起到了……的作用。

典型例题

“那是在1913年,我走进法国普罗旺斯地区,在游人稀少的阿尔卑斯山地,做了一次旅行。这里海拔一千二三百米,一眼望去,到处是荒地。”

“1945年6月,我最后一次见到植树的老人。那年,他已经87岁了。我再次踏上这条通往荒原的路。我完全认不出这条我曾经走过的路了。一切都变了,连空气也不一样了。”

这两段文字运用了什么叙事顺序?有什么好处?

参考答案

这两段文字分别写“我”在1913年和1945年两次来到阿尔卑斯山地,却看到了截然不同的景象。作者以时间为序,脉络清晰地展现了牧羊人历经艰辛,让荒原焕发出新的生机的坚毅和无私。

[写作启示]时间为线,思路清晰

以时间的先后顺序来展开叙述,更易将事情的发展过程写得富有条理,将人物形象塑造得丰满真实。但在叙事的过程中要注意裁剪,详略得当,切忌眉毛胡子一把抓,什么都写。比如:“他已经种下了十万颗橡子。在这十万颗橡子中,有两万颗发了芽。而这两万棵树苗中,有将近一半,可能会被动物咬坏,或是因为其他原因死掉。剩下的一万棵树苗,会在这光秃秃的土地上扎根,长成大树。”“1910年种的橡树,已

经长得比我都高,真让人不敢相信。我吃惊得说不出话来,他还是那么沉默寡言……这片树林分为三块,最大的一块,有11公里宽。”这两段文字是按照时间顺序来写的,第一段文字写的是牧羊人种下橡子,橡子死多活少。第2段文字写历经时光,橡子长成了橡树,光秃秃的土地变成了片片树林。

[牛刀小试]

根据提示,按照时间顺序将语段补充完整。

1.一月,下大雪。雪静静地下着。果园里一片白。听不到一点声音。葡萄睡在________________。_____,刮风。风摆动树的枝条,树醒了,忙忙地把汁液送到全身……葡萄出窖……三月,葡萄上架。

2.小时候,妈妈的唠唠叨叨是我的备忘录;后来,妈妈的唠唠叨叨__________________;而现在,妈妈的唠唠叨叨成了我青春的催化剂。

铺着白雪的窖里

二月

是我成长的加油站

课外 · 群文拓展

阅读下面的文字,回答问题。

忽 略

刘 柳

①夕阳斜照在玻璃窗上,再反射到阳台上的瓷砖上,幻出一片红红的光芒,很美,很好。

②孩子跪坐在椅子里,痴痴地望着阳台上沐浴着夕阳的花盆,无限美好的夕阳毫不吝啬地把光芒洒向花盆中的紫罗兰,使得本来就很美的紫罗兰更添几分美好。但孩子的心思全不在这里,他只顾痴痴地看着花盆中紫罗兰叶下几根嫩嫩绿绿的小瓜苗。这是孩子几天前吃西瓜时好玩似的随意吐进花盆中的,没想到竟会长出瓜苗来。

③孩子满心欢喜地看着,不禁叫出了声:“要是瓜苗慢慢地长出小西瓜来,那该多好啊!”接着孩子咯咯地笑了,满眼的憧憬。

④孩子的母亲见了,走过来,问:“看什么呢?”

⑤孩子忙把母亲拉到花盆前,开心地说:“妈妈,看,花盆里长了好多小苗苗!以后它们会长成大苗苗,结小西瓜给我吃。”

⑥母亲皱了皱眉头,笑了笑:“傻瓜,那些瓜苗过不了几天就会死的,根本长不出西瓜。”

⑦孩子咬了咬嘴唇,接着笑了,睁大着明亮的眼睛:“会的,小瓜苗会长成西瓜的,我会天天照顾它们的。”

⑧母亲笑着摇了摇头,转身就到厨房去了,忽略了孩子表现出的坚定与信心。

⑨一天下午,孩子从学前班回来后,照例跑向阳台,奔向花盆。顿时,孩子傻了眼,花盆中只有那株紫罗兰在夕阳下耀武扬威地炫耀着。孩子揉了揉眼睛,怀疑自己看错了,但事实如此,嫩嫩绿绿的小瓜苗不见了。孩子哇的一声哭了。

⑩随后,孩子哽咽着问母亲:“妈妈,小瓜苗怎么没了?”

?“被我拔了,这有什么可哭的,那些瓜苗长在花盆里,影响紫罗兰的生长,那些个小东西,别管了。你也是,就知道哭。乖,别哭了。”母亲笑着责备孩子的淘气,拿出手帕擦擦孩子的眼泪。

?此后,孩子的眼睛总爱往花盆里瞟,并且想过把那株讨厌的紫罗兰给拔了,孩子也几次用手捏住它,但终究没拔。这也是一个生命呀,孩子想。

?几天后,孩子画了一张画,画中是一个大大的花盆,花盆里有一颗小小的瓜苗,嫩嫩的,绿绿的,旁边写了一行小字:我虽小,但我也是一个生命。老师惊讶于他的想法,给了他满分。孩子把画拿给母亲看,母亲看了看分数,笑道:“不错啊,真厉害,得了个满分。妈妈待会儿带你上街,给你买冰淇淋。”

?夕阳斜照在玻璃窗上,再反射到阳台的瓷砖上,幻出一片红红亮亮的光芒,很美,很好。

(选自《小小说选刊》)

1.文中“孩子的画”表现了孩子怎样的情感?

【答案】热爱生命、珍惜生命。

2.文中几次描写了紫罗兰,作者描写紫罗兰有何作用?

【答案】用紫罗兰的美与引人注目来反衬小瓜苗的不被人注意。

3.文章开头和结尾都描写了同一景物,这样描写有何作用?

【答案】开头的景物描写,衬托了孩子心目中美好的憧憬;结尾的景物描写,反衬了孩子内心的失落。首尾呼应,升华了主题。

4.小说的题目“忽略”有什么含义?

【答案】双重意义:一是妈妈只看到了紫罗兰的美,却忽略了小小的瓜苗;二是妈妈忽略了孩子心中美好的梦想与憧憬,只在乎孩子的成绩。

寻找圣人

①1947年,美孚石油公司董事长贝里奇到开普敦巡视工作,在卫生间里,看到一位黑人小伙正跪在地板上擦水渍,并且每擦一下,就虔诚地叩一下头。贝里奇感到很奇怪,问他为何如此。黑人答,他在感谢一位圣人。

②贝里奇很为自己的下属公司拥有这样的员工感到欣慰,问他为何要感谢那位圣人。黑人说:“是他帮助我找到了这份工作,让我终于有了饭吃。”

③贝里奇笑了,说:“我曾遇到一位圣人,是他使我成了美孚石油公司的董事长,你愿意见他一下吗?”黑人说:“我是孤儿,从小靠锡克教会养大,我很想报答养育过我的人,这位圣人若使我吃饱以后还有余钱,我愿去拜访他。”

④贝里奇说:“你一定知道,南非有一座很有名的山,叫大温特胡克山。据我所知,那上面住着一位圣人,能为人指点迷津,凡是能遇到他的人都会前程似锦。20年前,我去南非登上过那座山,正巧遇到他,并得到他的指点。假如你愿意去拜访,我可以向你的经理说情,准你一个月的假。”

⑤这位年轻的黑人是个虔诚的锡克教徒,很相信神的帮助,他谢过贝里奇就上路了。30天的时间里,他一路披荆斩棘,风餐露宿,过草甸,穿森林,历尽艰辛,终于登上了白雪覆盖的大温特胡克山,他在山顶徘徊了一天,除了自己,什么都没有遇到。

⑥黑人小伙很失望地回来了,他见到贝里奇后,说的第一句话是:“董事长先生,一路我处处留意,直到山顶,我发现,除了我之外,根本没有什么圣人。”贝里奇说:“你说得很对,除你之外,根本没有什么圣人。”

⑦20年后,这位黑人小伙做了美孚石油公司开普敦分公司的总经理,他的名字叫贾姆讷。2000年,世界经济论坛大会在上海召开,他作为美孚石油公司的代表参加了大会,在一次记者招待会上,针对他的传奇一生,他说了这么一句话:你发现自己的那一天,就是你遇到圣人的时候。

【鉴赏解读】

“除你之外,根本没有什么圣人。”只有相信自己,充满自信,并且能为自己的理想、志向去不断地奋斗进取,才能实现自我价值,取得成功。

篇章阅读

1.何君华《桥边的老人》

2.张小萌《守山人》

整本书阅读

1.海明威《老人与海》

2.伊懋可《大象的退却:一部中国环境史》

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首