高中语文 人教统编版 必修 上册第一单元2.2《红 烛》(36张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文 人教统编版 必修 上册第一单元2.2《红 烛》(36张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 588.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-26 10:49:01 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

立在地球边上放号

红 烛

预习·梳理与积累

研习·讨论与鉴赏

练习·思考与运用

预习·梳理与积累

预

习

助

读

【认识作者】

?

郭沫若(1892—1978),原名郭开贞,四川乐山人。

作家、诗人、历史学家、古文字学家。郭沫若

早年赴日本留学,后投身于新文化运动,与成仿

吾、郁达夫等组织成立“创造社”。郭沫若一生著述颇丰,其诗歌与历史剧的创作成就最大,主要作品有诗集《女神》《星空》等,历史剧《屈原》《虎符》《棠棣之花》等。

闻一多(1899—1946),原名闻家骅,字友三,

湖北浠水人。诗人、学者。1923年出版第

一部诗集《红烛》,1928年出版第二部诗集

《死水》。在学术方面,他广泛研究中国古

代文化遗产,著有《神话与诗》《唐诗杂论》

《楚辞校补》等专著。1946年7月15日,在悼

念李公朴先生的大会上,闻一多发表了著名的《最后一次讲演》,当晚被国民党特务杀害。

【相关链接】

1.现代诗歌:指“五四运动”以来创作的诗歌。它是适应

时代的要求,以接近群众的白话语言反映现实生活、表现科学民主的革命内容,以打破旧体诗格律形式的束缚为主要标志的新体诗。

2.创造社:“五四新文化运动”中的新文学团体。1921年6月,由留学日本的郭沫若、成仿吾、郁达夫、张资平、田汉、郑伯奇等人于日本东京成立。前期,他们反对封建文化、复古思想,主张自我表现和个性解放;后期则大力倡导无产阶级革命文学。

知

识

积

累

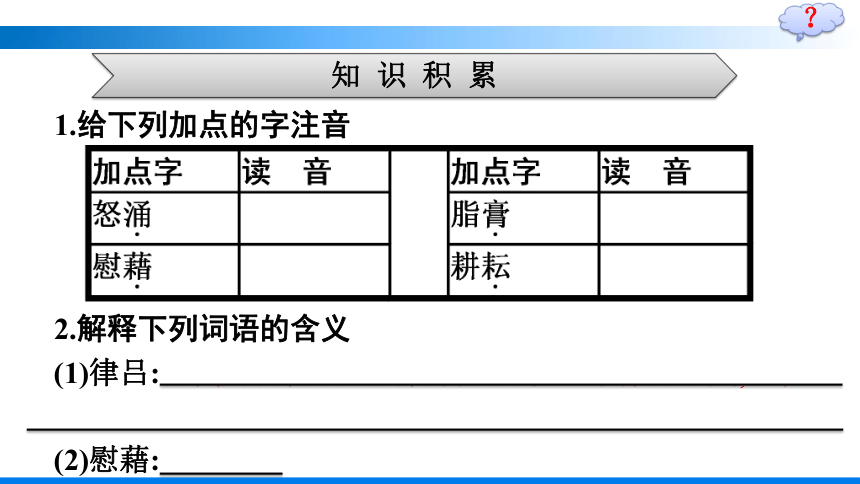

1.给下列加点的字注音

2.解释下列词语的含义

(1)律吕:古代用竹管或金属管制成的校正乐律的器具,以管的长短来确定音的不同高度。后来用“律吕”作为音律的统称。

(2)慰藉:安慰。

研习·讨论与鉴赏

问

题

研

讨

【任务一】

揣摩《立在地球边上放号》一诗的意象,体会诗歌情感

1.《立在地球边上放号》一诗中选取了哪些意象?这些意象具有怎样的特点?

参考答案:诗歌选取了怒涌的白云、壮丽的北冰洋、无限的太平洋、滚滚的洪涛等意象。这些意象宏大、壮丽,有着雄阔的视域,给人一种强劲的力量感。

2.诗中的这些意象,既是眼前的实景,也具有一定的象征意义,这些意象的象征意义是什么?

参考答案:联系诗歌创作的背景可知,“怒涌的白云”“滚滚的洪涛”象征了中国人民救亡图存的力量,“太平洋”“北冰洋”象征了这种力量的巨大与强劲。

3.这首诗运用了哪些修辞手法?试举例说明。

参考答案:拟人、夸张和排比。拟人、夸张如“太平洋提起他全身的力量来要把地球推倒”;排比,如“不断的毁坏,不断的创造,不断的努力”,又如“力的绘画,力的舞蹈,力的音乐,力的诗歌,力的律吕”。

4.这首诗抒发了诗人怎样的情感?

参考答案:这首诗以铺陈排比的句式、阔大壮美的夸张,反映了“五四”时期知识分子高扬个性、力图改变现状的强烈愿望,充满着爱国激情和青春的力量。

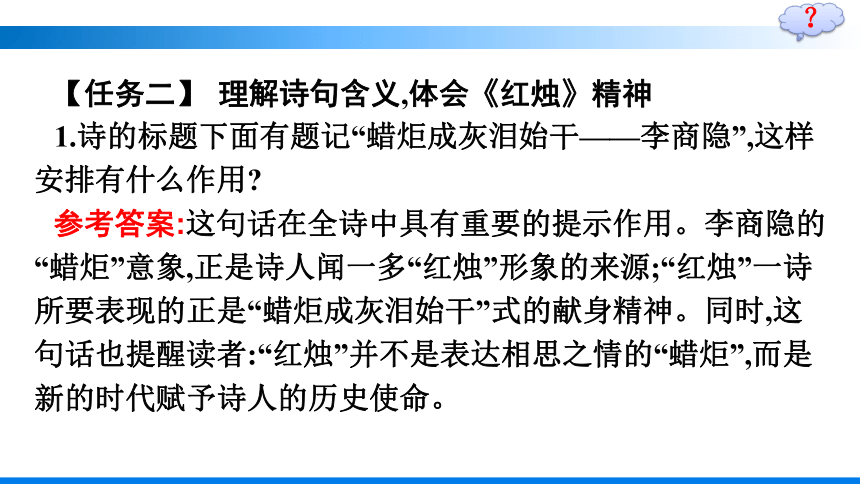

【任务二】

理解诗句含义,体会《红烛》精神

1.诗的标题下面有题记“蜡炬成灰泪始干——李商隐”,这样安排有什么作用?

参考答案:这句话在全诗中具有重要的提示作用。李商隐的“蜡炬”意象,正是诗人闻一多“红烛”形象的来源;“红烛”一诗所要表现的正是“蜡炬成灰泪始干”式的献身精神。同时,这句话也提醒读者:“红烛”并不是表达相思之情的“蜡炬”,而是新的时代赋予诗人的历史使命。

2.在这首诗中,诗人抓住了“红烛”的两个特点进行设疑,这两个特点是什么?诗中是如何“设疑”的?

参考答案:特点:红烛的“燃烧”与“流泪”。诗中有两处“设疑”,分别是:第2节中“是谁制的蜡——给你躯体?/是谁点的火——点着灵魂?/为何更须烧蜡成灰,/然后才放光出?”第6节中“匠人造了你,/原是为烧的。/既已烧着,/又何苦伤心流泪?”。

3.如何理解“红烛”的“燃烧”与“流泪”?

参考答案:诗人认为“燃烧”“正是自然的方法”,是上苍赋予的使命;“流泪”是“烧得不稳时,/才着急得流泪”。体现了诗人实现使命的迫切感,创造光明的责任感。

4.如何理解诗歌结尾句“莫问收获,但问耕耘”的含义?

参考答案:这是诗人对感受到的红烛精神的总结,是诗人从自身的悲剧命运中陡然升起的昂奋之情与献身之志。

课

堂

活

动

在中国古代传统诗歌中,咏物诗所歌咏的对象与诗人的形象往往具有高度统一的关系。如陆游的“驿外断桥边,寂寞开无主”的“梅花”,于谦的“粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间”的“石灰”,这些形象其实都是诗人个人形象的外化。那么,闻一多先生《红烛》诗中的“红烛”和诗人自己的形象有没有“高度统一”的关系?“红烛”是诗人形象的外化吗?谈谈你的理解。

提示:闻一多先生的这首诗,明显受中国传统诗歌的影响,特别是李商隐的《无题》。但这首《红烛》毕竟是现代诗,诗人并没有囿于传统诗歌的樊篱,而是既有相同之处,也有开拓内容。

整

合

建

构

【思路整合】

【审美鉴赏】

雄阔的视域,磅礴的力量

《立在地球边上放号》描绘了一幅惊心动魄的力的图画。诗人仿佛是一个巨人,站在地球边上,欢呼怒涌的白云,拥抱澎湃的海洋,歌颂来自海天的力量——描绘“力的绘画”,表演“力的舞蹈”,演奏“力的音乐”,抒写“力的诗歌”,激荡“力的律吕”。赞美了摧毁旧世界、创造新生活的雄强之力,体现了“五四”所焕发的自由宏阔、雄奇奔放的气概。

波澜起伏,唯真唯美

《红烛》这首诗,在情感上可谓波澜起伏,全诗经历了七次显著的变化:赞叹红烛之“红”,困惑于红烛的自焚,振奋于红烛的创造,追问红烛的流泪,欣喜于红烛的伟绩,伤感于红烛的灰心,劝慰红烛“莫问收获,但问耕耘”。七次变化,线索清晰,形成了全诗特有的情绪型节奏。这种情感的变化,真实地流露出诗人在那个年代特有的情感。

另外,这首诗具有浓重的浪漫主义和唯美主义色彩。诗歌在表现手法上重幻想和主观情绪的渲染,大量使用抒情的感叹词,以优美的语言强烈地表达心中的情感。在诗歌形式上,诗人极其注意诗歌的形式美和节奏感,使其与诗中要表达的情感相一致,如重复句的使用,一定程度上采用中国传统诗歌的押韵形式,前后照应以及每节中诗句相对齐整等,都给人以美的享受。

【素材挖掘】

●爱国精神 郭沫若写作《立在地球边上放号》一诗的时候,正在日本福冈的九州大学医学部留学,“五四运动”所产生的伟大的“力波”越过太平洋,直接震动了时刻感应着时代脉搏的年轻诗人,激发了诗人的爱国热情。

●青春力量 “五四”时期,郭沫若及一批进步青年应和着时代的需要,顺应着时代的大潮,带着满身的青春气息、爱国激情,雄立“在地球边上放号”,向整个世界发出电闪雷鸣般的呼喊。如果说鲁迅是以一个思想家的风范,站在当时中国的思想峰巅上,以理性的力量向国民发出启蒙的呐喊,那么,郭沫若等人则是站到了时代情感的峰巅上,以饱满的激情向世界发出毁灭与创造的声音。

●使命意识 蜡是躯体,火是灵魂。匠人赋予红烛的使命是燃烧,社会赋予诗人的使命是为国家、民族的前途而忧心、牺牲和创造。“流一滴泪,灰一分心”,因为你在创造光明!

●奉献精神 没有耕耘,就没有收获,这是世人皆知的道理。没有燃烧自己、流血流泪的红烛,就不会产生光明。正是有了先辈的耕耘,才有了后人的收获。所以“莫问收获,但问耕耘”反映的正是这样一种为了未来而甘愿牺牲的奉献精神。

练习·思考与运用

一、基础知识积累与运用

1.下列句子运用的修辞手法与其他三项不相同的一项是( )

A.我是你挂着眼泪的笑涡。

B.你烧得不稳时,才着急得流泪!

C.无限的太平洋提起他全身的力量来要把地球推倒。

D.红烛啊!你流一滴泪,灰一分心。

答案:A

解析:A项是比喻,其余是拟人。

2.依次填入下面一段文字画横线处的语句,衔接最恰当的一项是( )

美感作为一种感觉,是在对象化的过程中实现自己的。不能超脱的诗人,总是执着于某些特殊的对象。他们的心灵固结在美感上, 。 , , 。 , 。对于一个诗人来说,最大的祸害莫过于执着于某些特殊的对象了。?

①他们不能成为美感的主人

②他们的美感又固结在这些特殊的对象上

③美感就失去寄托

④反而让美感受对象的役使

⑤心灵就会遭受致命的打击

⑥一旦丧失这些对象

A.②⑥③⑤①④

B.②③⑥④①⑤

C.⑤②①④⑥③

D.⑤①④②③⑥

答案:A

解析:为语句排序,可采用比较选项法。比较②⑤两句,②句可与前文构成辩证分析的关系,这样就可排除C项和D项;第二个横线处,填入第⑥句,紧承第②句中的“特殊的对象”;接着从假设的角度引出“丧失这些对象”的后果即③句。据此可以确定答案。

3.依次填入下面语段横线上的成语,全都恰当的一项是( )

好的文艺作品能触动人的灵魂,具有润物无声、 的渗透力量;好的文艺作品能够启迪思想,温润心灵,陶冶人生。广大文艺工作者应有 的精神追求,努力创作出一批批有思想深度和艺术高度的作品,以中国精神铸就民族之魂,确保中华文化 。?

A.潜移默化 精益求精 绵延不绝

B.耳濡目染

锦上添花

不绝如缕

C.耳濡目染

精益求精

绵延不绝

D.潜移默化

锦上添花

不绝如缕

答案:A

解析:解答此类题目要在理解句意的基础上,结合具体语境及词语的意思来分辨。“潜移默化”,指人的思想或性格受其他方面的感染而不知不觉地起了变化。“耳濡目染”,形容听得多见得多了之后,无形之中受到影响。此处与“润物无声”共同形容“渗透力量”,应用“潜移默化”。“精益求精”,指好了还求更好。“锦上添花”,比喻使美好的事物更加美好,一般不做定语。“绵延不绝”,形容连接不断,合乎语境。“不绝如缕”,多形容局势危急或声音细微悠长,不合语境。

4.仿照画线的句子,在横线处补写句子。

比喻之花开在了李白的眼中,他便看到了“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”的奇观; ,

; , 。

答案示例:比喻之花开在了东坡居士的手下 他便写出了“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”的佳句 比喻之花开在了南唐后主的心中 他便吟出了“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”的绝唱

解析:从所给的示例看,要写的语句必须引用含有比喻的诗句,并指明这句诗的作者和描述的对象。符合这个意思即可。

二、思考与探究

5.黄济华教授在《文学名篇选读》中评价《立在地球边上放号》一诗说,这首诗虽是自由体,但节奏感很强。随着人的感情的层层推进,句式、节奏也同时变化,显出一种内在的韵律美。请有感情地朗诵这首诗,并谈谈你对黄济华教授所说的“内在的韵律美”的理解。

答案:略

立在地球边上放号

红 烛

预习·梳理与积累

研习·讨论与鉴赏

练习·思考与运用

预习·梳理与积累

预

习

助

读

【认识作者】

?

郭沫若(1892—1978),原名郭开贞,四川乐山人。

作家、诗人、历史学家、古文字学家。郭沫若

早年赴日本留学,后投身于新文化运动,与成仿

吾、郁达夫等组织成立“创造社”。郭沫若一生著述颇丰,其诗歌与历史剧的创作成就最大,主要作品有诗集《女神》《星空》等,历史剧《屈原》《虎符》《棠棣之花》等。

闻一多(1899—1946),原名闻家骅,字友三,

湖北浠水人。诗人、学者。1923年出版第

一部诗集《红烛》,1928年出版第二部诗集

《死水》。在学术方面,他广泛研究中国古

代文化遗产,著有《神话与诗》《唐诗杂论》

《楚辞校补》等专著。1946年7月15日,在悼

念李公朴先生的大会上,闻一多发表了著名的《最后一次讲演》,当晚被国民党特务杀害。

【相关链接】

1.现代诗歌:指“五四运动”以来创作的诗歌。它是适应

时代的要求,以接近群众的白话语言反映现实生活、表现科学民主的革命内容,以打破旧体诗格律形式的束缚为主要标志的新体诗。

2.创造社:“五四新文化运动”中的新文学团体。1921年6月,由留学日本的郭沫若、成仿吾、郁达夫、张资平、田汉、郑伯奇等人于日本东京成立。前期,他们反对封建文化、复古思想,主张自我表现和个性解放;后期则大力倡导无产阶级革命文学。

知

识

积

累

1.给下列加点的字注音

2.解释下列词语的含义

(1)律吕:古代用竹管或金属管制成的校正乐律的器具,以管的长短来确定音的不同高度。后来用“律吕”作为音律的统称。

(2)慰藉:安慰。

研习·讨论与鉴赏

问

题

研

讨

【任务一】

揣摩《立在地球边上放号》一诗的意象,体会诗歌情感

1.《立在地球边上放号》一诗中选取了哪些意象?这些意象具有怎样的特点?

参考答案:诗歌选取了怒涌的白云、壮丽的北冰洋、无限的太平洋、滚滚的洪涛等意象。这些意象宏大、壮丽,有着雄阔的视域,给人一种强劲的力量感。

2.诗中的这些意象,既是眼前的实景,也具有一定的象征意义,这些意象的象征意义是什么?

参考答案:联系诗歌创作的背景可知,“怒涌的白云”“滚滚的洪涛”象征了中国人民救亡图存的力量,“太平洋”“北冰洋”象征了这种力量的巨大与强劲。

3.这首诗运用了哪些修辞手法?试举例说明。

参考答案:拟人、夸张和排比。拟人、夸张如“太平洋提起他全身的力量来要把地球推倒”;排比,如“不断的毁坏,不断的创造,不断的努力”,又如“力的绘画,力的舞蹈,力的音乐,力的诗歌,力的律吕”。

4.这首诗抒发了诗人怎样的情感?

参考答案:这首诗以铺陈排比的句式、阔大壮美的夸张,反映了“五四”时期知识分子高扬个性、力图改变现状的强烈愿望,充满着爱国激情和青春的力量。

【任务二】

理解诗句含义,体会《红烛》精神

1.诗的标题下面有题记“蜡炬成灰泪始干——李商隐”,这样安排有什么作用?

参考答案:这句话在全诗中具有重要的提示作用。李商隐的“蜡炬”意象,正是诗人闻一多“红烛”形象的来源;“红烛”一诗所要表现的正是“蜡炬成灰泪始干”式的献身精神。同时,这句话也提醒读者:“红烛”并不是表达相思之情的“蜡炬”,而是新的时代赋予诗人的历史使命。

2.在这首诗中,诗人抓住了“红烛”的两个特点进行设疑,这两个特点是什么?诗中是如何“设疑”的?

参考答案:特点:红烛的“燃烧”与“流泪”。诗中有两处“设疑”,分别是:第2节中“是谁制的蜡——给你躯体?/是谁点的火——点着灵魂?/为何更须烧蜡成灰,/然后才放光出?”第6节中“匠人造了你,/原是为烧的。/既已烧着,/又何苦伤心流泪?”。

3.如何理解“红烛”的“燃烧”与“流泪”?

参考答案:诗人认为“燃烧”“正是自然的方法”,是上苍赋予的使命;“流泪”是“烧得不稳时,/才着急得流泪”。体现了诗人实现使命的迫切感,创造光明的责任感。

4.如何理解诗歌结尾句“莫问收获,但问耕耘”的含义?

参考答案:这是诗人对感受到的红烛精神的总结,是诗人从自身的悲剧命运中陡然升起的昂奋之情与献身之志。

课

堂

活

动

在中国古代传统诗歌中,咏物诗所歌咏的对象与诗人的形象往往具有高度统一的关系。如陆游的“驿外断桥边,寂寞开无主”的“梅花”,于谦的“粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间”的“石灰”,这些形象其实都是诗人个人形象的外化。那么,闻一多先生《红烛》诗中的“红烛”和诗人自己的形象有没有“高度统一”的关系?“红烛”是诗人形象的外化吗?谈谈你的理解。

提示:闻一多先生的这首诗,明显受中国传统诗歌的影响,特别是李商隐的《无题》。但这首《红烛》毕竟是现代诗,诗人并没有囿于传统诗歌的樊篱,而是既有相同之处,也有开拓内容。

整

合

建

构

【思路整合】

【审美鉴赏】

雄阔的视域,磅礴的力量

《立在地球边上放号》描绘了一幅惊心动魄的力的图画。诗人仿佛是一个巨人,站在地球边上,欢呼怒涌的白云,拥抱澎湃的海洋,歌颂来自海天的力量——描绘“力的绘画”,表演“力的舞蹈”,演奏“力的音乐”,抒写“力的诗歌”,激荡“力的律吕”。赞美了摧毁旧世界、创造新生活的雄强之力,体现了“五四”所焕发的自由宏阔、雄奇奔放的气概。

波澜起伏,唯真唯美

《红烛》这首诗,在情感上可谓波澜起伏,全诗经历了七次显著的变化:赞叹红烛之“红”,困惑于红烛的自焚,振奋于红烛的创造,追问红烛的流泪,欣喜于红烛的伟绩,伤感于红烛的灰心,劝慰红烛“莫问收获,但问耕耘”。七次变化,线索清晰,形成了全诗特有的情绪型节奏。这种情感的变化,真实地流露出诗人在那个年代特有的情感。

另外,这首诗具有浓重的浪漫主义和唯美主义色彩。诗歌在表现手法上重幻想和主观情绪的渲染,大量使用抒情的感叹词,以优美的语言强烈地表达心中的情感。在诗歌形式上,诗人极其注意诗歌的形式美和节奏感,使其与诗中要表达的情感相一致,如重复句的使用,一定程度上采用中国传统诗歌的押韵形式,前后照应以及每节中诗句相对齐整等,都给人以美的享受。

【素材挖掘】

●爱国精神 郭沫若写作《立在地球边上放号》一诗的时候,正在日本福冈的九州大学医学部留学,“五四运动”所产生的伟大的“力波”越过太平洋,直接震动了时刻感应着时代脉搏的年轻诗人,激发了诗人的爱国热情。

●青春力量 “五四”时期,郭沫若及一批进步青年应和着时代的需要,顺应着时代的大潮,带着满身的青春气息、爱国激情,雄立“在地球边上放号”,向整个世界发出电闪雷鸣般的呼喊。如果说鲁迅是以一个思想家的风范,站在当时中国的思想峰巅上,以理性的力量向国民发出启蒙的呐喊,那么,郭沫若等人则是站到了时代情感的峰巅上,以饱满的激情向世界发出毁灭与创造的声音。

●使命意识 蜡是躯体,火是灵魂。匠人赋予红烛的使命是燃烧,社会赋予诗人的使命是为国家、民族的前途而忧心、牺牲和创造。“流一滴泪,灰一分心”,因为你在创造光明!

●奉献精神 没有耕耘,就没有收获,这是世人皆知的道理。没有燃烧自己、流血流泪的红烛,就不会产生光明。正是有了先辈的耕耘,才有了后人的收获。所以“莫问收获,但问耕耘”反映的正是这样一种为了未来而甘愿牺牲的奉献精神。

练习·思考与运用

一、基础知识积累与运用

1.下列句子运用的修辞手法与其他三项不相同的一项是( )

A.我是你挂着眼泪的笑涡。

B.你烧得不稳时,才着急得流泪!

C.无限的太平洋提起他全身的力量来要把地球推倒。

D.红烛啊!你流一滴泪,灰一分心。

答案:A

解析:A项是比喻,其余是拟人。

2.依次填入下面一段文字画横线处的语句,衔接最恰当的一项是( )

美感作为一种感觉,是在对象化的过程中实现自己的。不能超脱的诗人,总是执着于某些特殊的对象。他们的心灵固结在美感上, 。 , , 。 , 。对于一个诗人来说,最大的祸害莫过于执着于某些特殊的对象了。?

①他们不能成为美感的主人

②他们的美感又固结在这些特殊的对象上

③美感就失去寄托

④反而让美感受对象的役使

⑤心灵就会遭受致命的打击

⑥一旦丧失这些对象

A.②⑥③⑤①④

B.②③⑥④①⑤

C.⑤②①④⑥③

D.⑤①④②③⑥

答案:A

解析:为语句排序,可采用比较选项法。比较②⑤两句,②句可与前文构成辩证分析的关系,这样就可排除C项和D项;第二个横线处,填入第⑥句,紧承第②句中的“特殊的对象”;接着从假设的角度引出“丧失这些对象”的后果即③句。据此可以确定答案。

3.依次填入下面语段横线上的成语,全都恰当的一项是( )

好的文艺作品能触动人的灵魂,具有润物无声、 的渗透力量;好的文艺作品能够启迪思想,温润心灵,陶冶人生。广大文艺工作者应有 的精神追求,努力创作出一批批有思想深度和艺术高度的作品,以中国精神铸就民族之魂,确保中华文化 。?

A.潜移默化 精益求精 绵延不绝

B.耳濡目染

锦上添花

不绝如缕

C.耳濡目染

精益求精

绵延不绝

D.潜移默化

锦上添花

不绝如缕

答案:A

解析:解答此类题目要在理解句意的基础上,结合具体语境及词语的意思来分辨。“潜移默化”,指人的思想或性格受其他方面的感染而不知不觉地起了变化。“耳濡目染”,形容听得多见得多了之后,无形之中受到影响。此处与“润物无声”共同形容“渗透力量”,应用“潜移默化”。“精益求精”,指好了还求更好。“锦上添花”,比喻使美好的事物更加美好,一般不做定语。“绵延不绝”,形容连接不断,合乎语境。“不绝如缕”,多形容局势危急或声音细微悠长,不合语境。

4.仿照画线的句子,在横线处补写句子。

比喻之花开在了李白的眼中,他便看到了“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”的奇观; ,

; , 。

答案示例:比喻之花开在了东坡居士的手下 他便写出了“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”的佳句 比喻之花开在了南唐后主的心中 他便吟出了“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”的绝唱

解析:从所给的示例看,要写的语句必须引用含有比喻的诗句,并指明这句诗的作者和描述的对象。符合这个意思即可。

二、思考与探究

5.黄济华教授在《文学名篇选读》中评价《立在地球边上放号》一诗说,这首诗虽是自由体,但节奏感很强。随着人的感情的层层推进,句式、节奏也同时变化,显出一种内在的韵律美。请有感情地朗诵这首诗,并谈谈你对黄济华教授所说的“内在的韵律美”的理解。

答案:略

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读