2011高二历史学案:专题四 王安石变法(人民版选修1)

文档属性

| 名称 | 2011高二历史学案:专题四 王安石变法(人民版选修1) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 124.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2011-09-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

专题四 王安石变法

[内容标准]

了解王安石变法的历史背景。

归纳王安石变法的主要内容,评价其历史作用。

[学习要求]

1.了解王安石变法前北宋社会危机的表现:“三冗”、“两积”。

2.了解庆历新政的内容及其失败。

3.归纳王安石在“富国”、“强兵”、“育才”等方面采取的主要变法措施。

4.评价王安石变法的历史作用。

5.养育以天下为己任,为社会作贡献的担当意识。

[整体感知]

王安石变法,是在北宋中期“国贫兵弱”、阶级矛盾和民族矛盾非常尖锐的情况下进行的改革运动。改革实行的青苗法、募役法、方田均税法、市易法,旨在增加政府收入、缓和阶级矛盾。保甲法、将兵法,有利于增加军事力量,加强对人民的控制。变法的具体内容服从于“富国强兵”,缓和阶级矛盾。

王安石变法在一定程度上实现了“富国强兵”的目的,扭转了“积贫积弱”的局面,有利于社会的进步。但由于大地主、大官僚的反对,变法失败。

王安石变法发生在封建社会的中期,一些社会问题的出现,从根本上讲是封建制度造成的,王安石变法不触动封建制度,也就无法从根本上解决些社会问题。同时改革者自身的素质也是导致改革失败的重要原因。

[知识清单]

一、积贫积弱的北宋

1.北宋中期的社会矛盾

(1)阶级矛盾日益尖锐。北宋王朝纵容地主阶级兼并农民的土地,使北宋中期大量的土地被官僚和豪强地主兼并。他们变相增加苛捐杂税,拼命压榨农民。农民阶级与地主阶级和北宋统治集团的矛盾日益尖锐,各地农民、士兵起义给北宋统治阶级以强烈震撼和沉重打击。

(2)民族矛盾激化。宋与辽的战争大都归于失败,l004年在胜利的情况下又与辽签订了屈辱的“澶渊之盟”;北宋与西夏的战争也大多失利,签订了输银、绢、茶的协议。

总之,在北宋积贫积弱的局面下,对内无法平息此起彼伏的农民暴动,对外逐渐无力抗击辽、西夏的侵扰。各种矛盾迅速激化,社会危机日益加深。

2.“庆历新政”及其失败

(1)背景:积弱积弱的局面已经发展到比较严重的程度,阶级矛盾尖锐,北宋统治岌岌可危。

(2)时间:宋仁宗庆历三年(1043年)------庆历五年(1045年)初

(3)内容:改革的中心问题是整顿吏治,裁减老朽、病患、贪污及无能的官员。

(4)主持人:范仲淹、富弼等。

(5)失败的原因:①激进的改革措施,遭到官僚贵族的反对和诽谤,他们攻击范仲淹、富弼是朋党,甚至诬蔑他们有取代皇帝的野心。②宋仁宗逐渐动摇,下诏罢废新法。

(6)影响:虽然失败,宋朝严重的阶级矛盾和民族矛盾并未缓和,积贫积弱的局面仍在向前发展,统治集团感到危机四伏,因而要求改革的呼声高涨,但它揭开了北宋革新除弊、变法改革的序幕。

二、王安石变法

1. 宋神宗起用王安石。

(1)原因:①社会矛盾仍然尖锐;

②王安石提出变法主张和设想得到宋神宗的赞赏;

③宋神宗希望改变积贫积弱的局面,消除弊病,克服统治危机。

(2)时间:1068年,宋神宗即位,决定起用王安石。

2.王安石变法

(1)直接目的:为了富国强兵,改变积弱的局面;根本目的:为了挽救北宋统治危机,巩固封建统治秩序。

(2)性质:封建地主阶级针对统治危机进行的改革运动。

(3)措施:

①富国(经济改革措施)及作用:

指导思想:理财富国之路,是依靠天下所有的劳动力去开发自然资源,是积极开源而不是消极节流。

内容及作用:

均输法。均输法的实施,使北宋政府的物资需求和东南财富之区的物资供应得到了较好的配合,减少了纳税户不合理的负担,增加了政府的财政收入。

市易法。市易法的实施限制了豪商大贾们控制和操纵市场,也使政府从中增加了财政收人。

青苗法。青苗法的实施使农户免受高利贷的剥削,官府也收人了大量利息,增加了政府的财政收人。

募役法。募役法的推行使农民从劳役中解脱出来,减轻了农户所受的赋税剥削,保证了劳动时间,促进生产发展;增加了政府财政收入,扩大了生产。

农田水利法。水利工程广为修建,保证了灌溉;耕地面积增加,改善了农业生产环境,增加了农民和国家的财政收入。

方田均税法。限制了官僚和豪绅大地主的隐田漏税行为,增加了政府的财政收入。

总之,王安石变法的富国措施,在一定程度上改变了北宋积贫的局面,增加了政府的财政收入,社会呈现了百年来不曾有过的繁荣景象。

②强兵(军事改革措施)及作用:

将兵法。改变了更戍法中兵将脱节、战斗力薄弱的局面,提高了军队的战斗力。

保甲法。加强了农村封建统治秩序,维护了农村社会治安;建立了全国性的军事储备;节省了大量的训练费用,减轻了北宋王朝的财政负担。

保马法。节约了朝廷的大量开支,同时还降低了马匹的死亡率。

军器监。军器监的设立使武器的质量得以改进,产量也大大增加。

总之,王安石强兵的措施在一定程度上改变了北宋积弱的弊病,提高了军队的战斗力,扭转了西北边防长期以来屡战屡败的被动局面。

③育才(教育改革措施)及作用:

目的:统一思想,造就改革派人才。

原因:旧有的科举考试主要侧重雕琢文字,记诵词句,王安石认为这是破坏人才的制度。太学长期以来是高官子弟装饰门面的地方,已经徒具空名。太学被保守派官僚把持,成为反对变法的舆论阵地,不利于变法的推行。王安石要为改革统一思想,造就改革的人才。

措施:①科举改革。废除原来的科举考试,改以经义取士,在《诗》、《书》、《易》、《周礼》、《札记》中选治一经。②以王安石为首的改革派撰注《诗义》、《书义》、《周礼义》作为学生的必读教材,也是科举考试的依据。

影响:为国家培养了具有真才实学的人才,使王安石的革新思想得到比较广泛的传播。

3.王安石变法的失败

(1)失败:宋神宗去世后,司马光任宰相,新法被相继废除,王安石变法失败。

(2)原因:①王安石变法是封建地主阶级针对北宋统治危机进行的改革运动,它不可能从根本上摆脱封建统治危机。②在变法的指导思想上,王安石变法并没有集中力量去解决造成北宋政府开支过大的“冗兵”、“冗官”和“冗费”等问题。王安石偏重于谋求开辟财源,获取尽可能多的国家财政税收,运用国家政权力量强制积累国家财富,违背了客观经济规律。③新法的实行过于急进,没有注意实行的策略问题。④变法触犯了守旧官僚地主的利益,遭到他们的反对,他们不断向宋神宗施加压力。⑤宋神宗的动摇及去世.使王安石变法失去支持。

4.意义:①经济上财政收入增加,社会呈现了百年来不曾有过的繁荣景象。军事上扭转了西北边防长期以来屡战屡败的被动局面,于1072年收复了河、洮、岷等州.拓地千余里,成为北宋军事上一次空前的大捷。②王安石能够针对北宋统治错综复杂的积弊大刀阔斧进行改革,他那种“天变不足惧,人言不足恤,祖宗之法不足守”的改革精神值得肯定。王安石是我国杰出的政治家、改革家。

5. 王安石变法的评价

(1)变法措施的推行,增加了政府的财政收入,加强了国家的军事力量,在一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面。

(2)王安石变法促进了经济发展,客观上有利于社会进步。

(3)变法以维护地主阶级的统治为出发点,农民的处境没有根本改变,负担依然沉重。

(4)王安石变法是封建地主阶级针对北宋统治危机进行的改革运动,它不可能从根本上摆脱封建统治危机。

6.王安石变法的启示

(1)改革是历史发展的要求和产物。

(2)改革是革除社会弊政,促进社会发展和国家强盛的重要手段。

(3)改革必然涉及到某些人的特权和私利,因而会有阻力,甚至充满了尖锐的斗争。因此,改革者要有远见卓识,行动要坚决彻底,要注意用人。

[重点突破]

1.北宋出现“积贫积弱”局面的原因

(1)“积贫”局面出现的原因:①军队急增,军队开支巨大,占到全部收人的十分之七八。北宋政权每逢灾年就把大批流民编入军队.还从全国各地挑选强壮士兵编入禁军;同时,为了应付辽、西夏的侵扰,又在边境大量屯兵。这样一方面就形成了“冗兵”,另一方面又造成兵丁的数额年年增加,军费开支巨大。②官员的激增也促使财政开支激增。北宋实行一职多官,造成了“冗官”的局面,又使官吏的俸禄开支大增。③“冗费”。北宋政府大兴土木、修建寺院。皇室的开支也不断增大,加重了北宋政府的财政负担。④“岁币”。北宋政府在对辽、西夏的战争中大多难分胜负,但即使在胜利的情况下也签订屈辱的“和议”,需要每年输往辽和西夏大批的银、绢等财物,加重了北宋政府的财政负担。

(2)“积弱”局面出现的原因:①北宋政府为加强中央集权,军事部署实行“守内虚外”的政策,将国家军队的主要力量禁军一半驻防在京师及其附近,造成边防虚弱。②实行将兵法,规定禁军轮流驻守京城,频繁调动,结果形成“兵不识将,将不识兵”的局面,降低了军队的战斗力。

总之,北宋出现“积贫积弱”局面的原因是由北宋加强中央集权的种种措施造成的。

2.“庆历新政”和王安石变法的异同及内在联系

相同点:①背景相同。都是为了解决北宋中期严重的社会危机而出现的。②性质相同。都是地主阶级的封建改革。③结果相同。都因遭到大官僚、大地主的反对而失败。

不同点:①中心内容不同。“庆历新政”是以整顿吏治为中心;王安石变法是以理财富国为中心。②改革程度不同。“庆历新政”是局部改革;王安石变法是全面改革。

内在联系:“庆历新政”虽然失败,但为王安石的全面改革奠定了基础。

3. 比较商鞅变法和王安石变法的异同点

相同点是①直接目的都是为了富国强兵;②变法都得到了当时最高统治者的支持;③变法内容触动了旧势力的利益,遭到他们的激烈反对;④变法者个人的改革的意志坚定,失败后两人的命运基本相同;⑤变法都对生产关系作出了调整。

不同点有①背景不同:商鞅变法发生在新旧交替的社会大变革时期;王安石变法则发生在北宋中期统治危机四伏时。②根本目的不同,商鞅变法要从根本上废除旧制度,建立新制度;王安石变法则是为了挽救北宋统治危机,部分调整生产关系。③性质不同:商鞅变法是一场封建化的运动;王安石变法则是对封建社会内部矛盾进行局部调整的改革。④结局不同:商鞅变法是一场成功的改革;王安石变法则失败了。

[巩固练习]

一、选择题

1. 北宋中期封建统治面临着严重的危机,具体表现在

①土地兼并现象严重 ②农民反抗斗争此起彼伏

③冗官、冗兵、冗费 ④少数民族的威胁

A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①②③④

2.对北宋中期形势的表述,正确的是

①社会经济停滞不前 ②阶级矛盾尖锐

③民族间矛盾尖锐 ④统治集团内部矛盾尖锐

A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①②③④

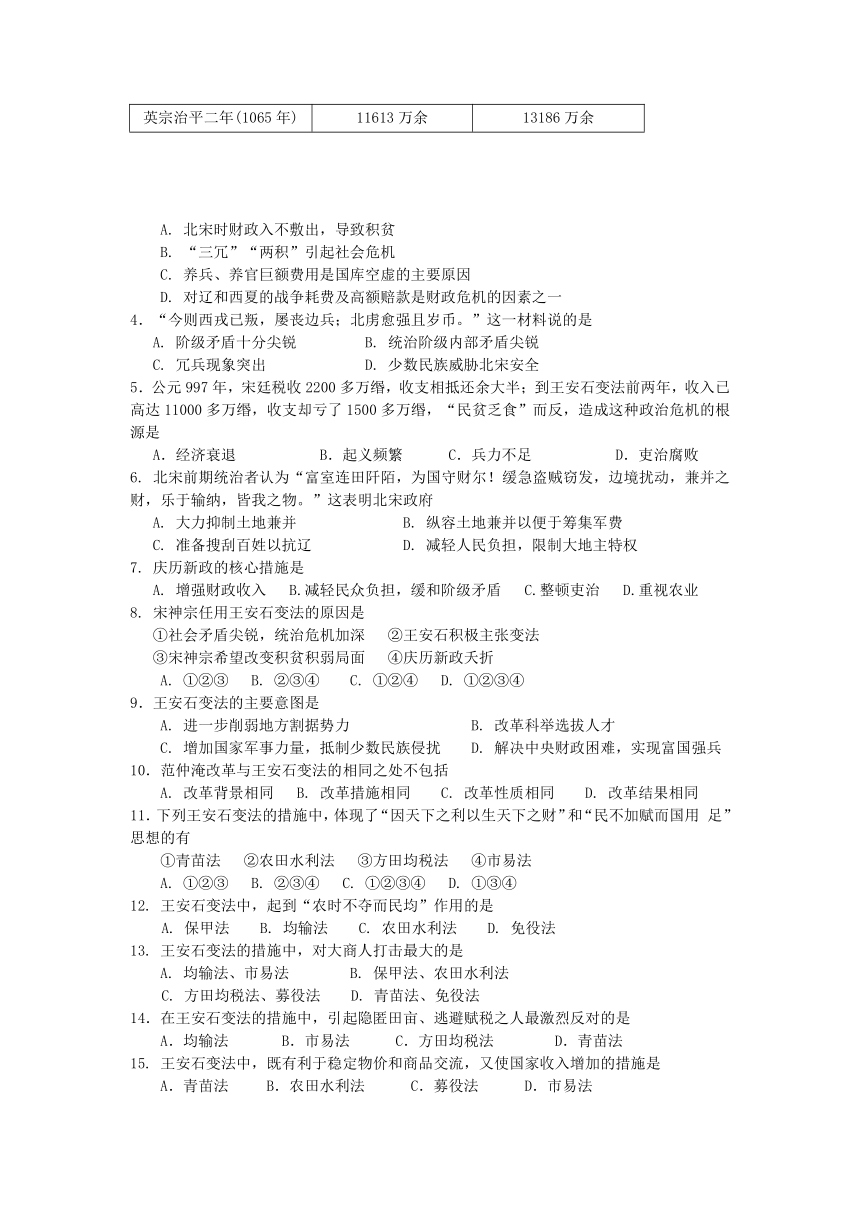

3. 从如下对比表中,得出的信息是

年代 收入(单位:贯) 支出(单位:贯)

真宗天禧五年(1021年) 15085万余 12677万余

仁宗皇佑元年(1049年) 12625万余 “所出无余”

英宗治平二年(1065年) 11613万余 13186万余

A. 北宋时财政入不敷出,导致积贫

B. “三冗”“两积”引起社会危机

C. 养兵、养官巨额费用是国库空虚的主要原因

D. 对辽和西夏的战争耗费及高额赔款是财政危机的因素之一

4.“今则西戎已叛,屡丧边兵;北虏愈强且岁币。”这一材料说的是

A. 阶级矛盾十分尖锐 B. 统治阶级内部矛盾尖锐

C. 冗兵现象突出 D. 少数民族威胁北宋安全

5.公元997年,宋廷税收2200多万缗,收支相抵还余大半;到王安石变法前两年,收入已高达11000多万缗,收支却亏了1500多万缗,“民贫乏食”而反,造成这种政治危机的根源是

A.经济衰退 B.起义频繁 C.兵力不足 D.吏治腐败

6. 北宋前期统治者认为“富室连田阡陌,为国守财尔!缓急盗贼窃发,边境扰动,兼并之财,乐于输纳,皆我之物。”这表明北宋政府

A. 大力抑制土地兼并 B. 纵容土地兼并以便于筹集军费

C. 准备搜刮百姓以抗辽 D. 减轻人民负担,限制大地主特权

7. 庆历新政的核心措施是

A. 增强财政收入 B.减轻民众负担,缓和阶级矛盾 C.整顿吏治 D.重视农业

8. 宋神宗任用王安石变法的原因是

①社会矛盾尖锐,统治危机加深 ②王安石积极主张变法

③宋神宗希望改变积贫积弱局面 ④庆历新政夭折

A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①②③④

9.王安石变法的主要意图是

A. 进一步削弱地方割据势力 B. 改革科举选拔人才

C. 增加国家军事力量,抵制少数民族侵扰 D. 解决中央财政困难,实现富国强兵

10.范仲淹改革与王安石变法的相同之处不包括

A. 改革背景相同 B. 改革措施相同 C. 改革性质相同 D. 改革结果相同

11.下列王安石变法的措施中,体现了“因天下之利以生天下之财”和“民不加赋而国用 足”思想的有

①青苗法 ②农田水利法 ③方田均税法 ④市易法

A. ①②③ B. ②③④ C. ①②③④ D. ①③④

12. 王安石变法中,起到“农时不夺而民均”作用的是

A. 保甲法 B. 均输法 C. 农田水利法 D. 免役法

13. 王安石变法的措施中,对大商人打击最大的是

A. 均输法、市易法 B. 保甲法、农田水利法

C. 方田均税法、募役法 D. 青苗法、免役法

14.在王安石变法的措施中,引起隐匿田亩、逃避赋税之人最激烈反对的是

A.均输法 B.市易法 C.方田均税法 D.青苗法

15. 王安石变法中,既有利于稳定物价和商品交流,又使国家收入增加的措施是

A.青苗法 B.农田水利法 C.募役法 D.市易法

16. 王安石变法中,改革科举制度,它产生的主要作用是

A. 强化人们的法制意识 B. 考试成绩优秀者,可以直接做官

C. 巩固儒家思想的统治地位 D. 选拔大量有真才实学的人才

17.有关王安石变法的作用的分析,不正确的是

A. 增加政府的财政收入 B. 促进农业生产的发展

C. 军事实力也有所增强 D. 扭转了积贫积弱的局面

18.庆历新政和王安石变法失败的最主要原因是

A. 触动了大地主、大官僚利益 B. 用人不当,新法危害百姓

C. 保守派上台执政,坚决反对新法 D. 政令不畅,地方官僚不执行新法

(1) (2) (3) (4)

19. 下列对社会变法或改革的评价与上面(1)(4)人物无关的是

A. 促进了社会经济的发展 B. 使原有的生产关系发生了改变

C. 奠定了民主政治的基础 D. 打击了守旧贵族势力

20. 王安石变法为后世留下了许多值得品评的话题。请看下面这两幅漫画,从中你能得出的信息是

①变法遭到大地主大官僚的反对

②有些反对变法的人混入变法队伍,出现了用人失当的问题

③新法的某些措施如保甲法,加重了人民的负担

④变法违背了历史发展的规律

A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②③④

二、材料解析题

21. 阅读下列材料:

材料一 安石出《青苗法》使辙熟议,曰:“有不便,以告勿疑。”辙日:“经钱贷民,使出息二分,本以拯民,非为利也。然出纳之际,吏缘为奸,虽有法不能禁,钱至良民不免妄用;用其纳钱,虽富民不免逾限。如此,恐鞭垂必用,州县之事不胜烦矣……。”安石曰:“君言诚有理,当徐思之。”自此逾月不言青苗。

——引自《苏辙传》

材料二 熙宋三年二月一日,大名府判韩琦上书曰“今乃乡村第一等而下,皆立借钱贯陌,三等以上更许增数,坊郭户有物业抵挡者,依青苗例支借,且乡村上三等并坊郭有物业户,乃从来兼并之家也,今皆多得借钱一千,令纳一千三百,则是官戏患钱。”

——引自《宋史·食货》

材料三 司马光日:“今青苗之害者,不过谓使者骚动州县,为今日之患耳。而臣之所忧,乃在十年之外,非今日也。夫民之贫富,由勤惰不同,惰者常乏,故必资于人。今出钱贷民而敛其息,富者不愿取,使者以多散为功,一切抑配(强迫借贷交息)。恐其逋员,必须令贫富相保,贫者无可偿,则散之四方;富者不能去,必责使代偿数家之员。春算秋计,展转日滋,贫者既尽,富者亦贫。十年之外,百姓无复存矣。”

——引自《宋史·司马光传》

回答:

(1)根据材料说明,三人的立场与观点有什么相似之处 三人侧重的角度有什么不同

(2)根据材料和所学知识,你认为青苗法对谁有利 对谁有害

22. 仔细阅读下面材料,根据所学知识回答相关问题:

王安石(1021—1086),字介甫,临川人,是北宋杰出的政治家、

思想家、文学家。他在青少年时代就立下志愿,不做庸碌无为的书生,

而要学以致用,为时代和社会肩负起自己的责任。

王安石为人刚正,意志坚强,以“天变不足畏,人言不足恤,

祖宗之法不足守”的“三不足”精神推行变法,冲破重重阻力,百折不挠,人称“拗相公”。在改革过程中,王安石遭到了反对派的强烈抨击,曾先后两次被罢免相位,但却从未动摇过变法的决心。

———《历史上重大改革回眸》(岳麓版)

请回答:

(1)根据上述材料和所学知识,分析王安石为什么能够成为“中国11世纪的改革家”?

研究性学习的重要一环是提出课题。某中学历史学习小组针对王安石变法中的“青苗法”展开讨论:

甲:青苗法类似今天的银行贷款,打击了当时普遍存在的高利贷行为,对人民有利。

乙:青苗法是国家向人民敲诈勒索,纯粹是为了增加政府的财政收入。

(2)你同意甲、乙两种观点中的哪一种呢?试述你的理由。

(3)根据上面的讨论,为他们的研究拟定一个题目。

三、问答题

23.以下材料引自脱脱的《宋史》:神宗熙宁元年……执政以河、朔旱伤,国用不足,乞南郊勿赐金帛。……王安石曰:“……国用不足者,以未得善理财者故也。”(司马)光曰“善理财者,不过头会箕敛耳!”安石曰:“不然。善理财者,民不加赋而国用足。”

请回答:

(1)王安石是怎样看待北宋前期财政状况的?为实现“民不加赋而国用足”的理财方针,他采取了哪些措施?)

(2)王安石变法的结果如何?导致这一结果的原因是什么?

(3)王安石变法的结果给我们以什么启示?

24. 南宋朱熹认为,王安石“以财利、兵革为先务,引用凶邪,排摈忠直,躁迫強戾,使天下之人,嚣然丧其乐生之心。卒之群奸肆虐,流毒四海。”一位史学家评论道:“朱熹的看法有一定依据。但是,如此曲解变法之目的和否定变法之作用,那就有失公允了。”你是否同意?请简要谈谈你的看法。

专题四 王安石变法巩固练习参考答案

一、选择题:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D B A D D B C A D B

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C D A C D D D A B A

解析1、答案为A 本题主要考学生阅读材料的能力。通过表格数据可以看出财政支出逐渐大于收入。

20. 答案为A 。本题主要考查阅读图片、提取有效信息的能力以及对王安石变法的全面评价。王安石变法因触动旧势力的利益而归于失败,为后世留下了许多有待品评的话题,例如变法中虽然重视增加政府财政收入,但是忽视了减轻人民负担;同时变法过程中用人失察,出现了危害老百姓利益的事情。但变法在一定程度上改变了北宋“积贫积弱”的局面,促进了社会发展,仍然是顺应历史发展规律的。

二、材料解析题

21. 三人都站在地主阶级保守派立场上,认为青法有害无利,反对青苗法。

苏辙认为借贷青苗钱的农民到期不还,会给地方州县带来麻烦;韩琦认为青苗法的实施,是“官府放高利贷”,不合情理;司马光认为青苗法会导致贫者逃亡,“富者变贫”。青苗法对封建国家和百姓有利,不利于官僚地主和高利贷者。

22.(1)北宋中期社会问题严重,时代需要改革家;王安石具备了改革者的素质。

(2)无论同意甲还是乙的观点,都要重点突出,自圆其说。

同意甲:青苗法使农民在耕种、收获季节不至于缺乏种子和粮食,又可以免受高利贷盘剥。(在打击高利贷者对农民的盘剥、抑制兼并、保障农业发展等方面对人民有利。)

同意乙:青苗法增加了农民负担,变成了变相的苛政。

(3)所拟题目规范、切题。

解析:本题第一问主要考查学生对历史人物的评价,第二问和第三问是开放式题目,注意将王安石变法的内容与社会现实相联系。

三、问答题

23. (1)他认为北宋国用不足是因为缺乏善于理财者。理财措施有:青苗法、募役法、方田均税法、农田水利法、市易法、均输法等。

(2)失败 ,触犯了大地主、大官僚的利益。

(3)启示:改革必然会遭到旧势力的阻扰,不可能一帆风顺,要充分考虑到改革的复杂性和艰巨性;改革的措施要针对实际情况,行之有效,推行改革中用人得当;改革要有远见卓识和坚定的政治魄力。

24. 王安石变法确实存在用人不当、操之过急而造成一些弊端的问题。但是王安石变法目的是为了富国、强兵,培养和选拔人才。朱熹把群奸肆虐、流毒四海,归结于王安石变法的目的,显然有失公允。变法的作用总的来说是积极的,它使政府的财政情况大为改善,积贫的危机有所缓和。

解析:需要判断和论述的是史学家的观点。而该观点又是对朱熹观点的评论。所以既要论证史学家的观点,又要反驳朱熹的片面认识。基本思路是:一方面要以王安石变法结果中的有关事实肯定朱熹观点中的合理成分,这也是论证史学家认为的“有一定依据”的依据;另一方面要从变法的目的和积极作用指出朱熹观点的缺陷,也同时论证了朱熹“有失公允”的看法。

[内容标准]

了解王安石变法的历史背景。

归纳王安石变法的主要内容,评价其历史作用。

[学习要求]

1.了解王安石变法前北宋社会危机的表现:“三冗”、“两积”。

2.了解庆历新政的内容及其失败。

3.归纳王安石在“富国”、“强兵”、“育才”等方面采取的主要变法措施。

4.评价王安石变法的历史作用。

5.养育以天下为己任,为社会作贡献的担当意识。

[整体感知]

王安石变法,是在北宋中期“国贫兵弱”、阶级矛盾和民族矛盾非常尖锐的情况下进行的改革运动。改革实行的青苗法、募役法、方田均税法、市易法,旨在增加政府收入、缓和阶级矛盾。保甲法、将兵法,有利于增加军事力量,加强对人民的控制。变法的具体内容服从于“富国强兵”,缓和阶级矛盾。

王安石变法在一定程度上实现了“富国强兵”的目的,扭转了“积贫积弱”的局面,有利于社会的进步。但由于大地主、大官僚的反对,变法失败。

王安石变法发生在封建社会的中期,一些社会问题的出现,从根本上讲是封建制度造成的,王安石变法不触动封建制度,也就无法从根本上解决些社会问题。同时改革者自身的素质也是导致改革失败的重要原因。

[知识清单]

一、积贫积弱的北宋

1.北宋中期的社会矛盾

(1)阶级矛盾日益尖锐。北宋王朝纵容地主阶级兼并农民的土地,使北宋中期大量的土地被官僚和豪强地主兼并。他们变相增加苛捐杂税,拼命压榨农民。农民阶级与地主阶级和北宋统治集团的矛盾日益尖锐,各地农民、士兵起义给北宋统治阶级以强烈震撼和沉重打击。

(2)民族矛盾激化。宋与辽的战争大都归于失败,l004年在胜利的情况下又与辽签订了屈辱的“澶渊之盟”;北宋与西夏的战争也大多失利,签订了输银、绢、茶的协议。

总之,在北宋积贫积弱的局面下,对内无法平息此起彼伏的农民暴动,对外逐渐无力抗击辽、西夏的侵扰。各种矛盾迅速激化,社会危机日益加深。

2.“庆历新政”及其失败

(1)背景:积弱积弱的局面已经发展到比较严重的程度,阶级矛盾尖锐,北宋统治岌岌可危。

(2)时间:宋仁宗庆历三年(1043年)------庆历五年(1045年)初

(3)内容:改革的中心问题是整顿吏治,裁减老朽、病患、贪污及无能的官员。

(4)主持人:范仲淹、富弼等。

(5)失败的原因:①激进的改革措施,遭到官僚贵族的反对和诽谤,他们攻击范仲淹、富弼是朋党,甚至诬蔑他们有取代皇帝的野心。②宋仁宗逐渐动摇,下诏罢废新法。

(6)影响:虽然失败,宋朝严重的阶级矛盾和民族矛盾并未缓和,积贫积弱的局面仍在向前发展,统治集团感到危机四伏,因而要求改革的呼声高涨,但它揭开了北宋革新除弊、变法改革的序幕。

二、王安石变法

1. 宋神宗起用王安石。

(1)原因:①社会矛盾仍然尖锐;

②王安石提出变法主张和设想得到宋神宗的赞赏;

③宋神宗希望改变积贫积弱的局面,消除弊病,克服统治危机。

(2)时间:1068年,宋神宗即位,决定起用王安石。

2.王安石变法

(1)直接目的:为了富国强兵,改变积弱的局面;根本目的:为了挽救北宋统治危机,巩固封建统治秩序。

(2)性质:封建地主阶级针对统治危机进行的改革运动。

(3)措施:

①富国(经济改革措施)及作用:

指导思想:理财富国之路,是依靠天下所有的劳动力去开发自然资源,是积极开源而不是消极节流。

内容及作用:

均输法。均输法的实施,使北宋政府的物资需求和东南财富之区的物资供应得到了较好的配合,减少了纳税户不合理的负担,增加了政府的财政收入。

市易法。市易法的实施限制了豪商大贾们控制和操纵市场,也使政府从中增加了财政收人。

青苗法。青苗法的实施使农户免受高利贷的剥削,官府也收人了大量利息,增加了政府的财政收人。

募役法。募役法的推行使农民从劳役中解脱出来,减轻了农户所受的赋税剥削,保证了劳动时间,促进生产发展;增加了政府财政收入,扩大了生产。

农田水利法。水利工程广为修建,保证了灌溉;耕地面积增加,改善了农业生产环境,增加了农民和国家的财政收入。

方田均税法。限制了官僚和豪绅大地主的隐田漏税行为,增加了政府的财政收入。

总之,王安石变法的富国措施,在一定程度上改变了北宋积贫的局面,增加了政府的财政收入,社会呈现了百年来不曾有过的繁荣景象。

②强兵(军事改革措施)及作用:

将兵法。改变了更戍法中兵将脱节、战斗力薄弱的局面,提高了军队的战斗力。

保甲法。加强了农村封建统治秩序,维护了农村社会治安;建立了全国性的军事储备;节省了大量的训练费用,减轻了北宋王朝的财政负担。

保马法。节约了朝廷的大量开支,同时还降低了马匹的死亡率。

军器监。军器监的设立使武器的质量得以改进,产量也大大增加。

总之,王安石强兵的措施在一定程度上改变了北宋积弱的弊病,提高了军队的战斗力,扭转了西北边防长期以来屡战屡败的被动局面。

③育才(教育改革措施)及作用:

目的:统一思想,造就改革派人才。

原因:旧有的科举考试主要侧重雕琢文字,记诵词句,王安石认为这是破坏人才的制度。太学长期以来是高官子弟装饰门面的地方,已经徒具空名。太学被保守派官僚把持,成为反对变法的舆论阵地,不利于变法的推行。王安石要为改革统一思想,造就改革的人才。

措施:①科举改革。废除原来的科举考试,改以经义取士,在《诗》、《书》、《易》、《周礼》、《札记》中选治一经。②以王安石为首的改革派撰注《诗义》、《书义》、《周礼义》作为学生的必读教材,也是科举考试的依据。

影响:为国家培养了具有真才实学的人才,使王安石的革新思想得到比较广泛的传播。

3.王安石变法的失败

(1)失败:宋神宗去世后,司马光任宰相,新法被相继废除,王安石变法失败。

(2)原因:①王安石变法是封建地主阶级针对北宋统治危机进行的改革运动,它不可能从根本上摆脱封建统治危机。②在变法的指导思想上,王安石变法并没有集中力量去解决造成北宋政府开支过大的“冗兵”、“冗官”和“冗费”等问题。王安石偏重于谋求开辟财源,获取尽可能多的国家财政税收,运用国家政权力量强制积累国家财富,违背了客观经济规律。③新法的实行过于急进,没有注意实行的策略问题。④变法触犯了守旧官僚地主的利益,遭到他们的反对,他们不断向宋神宗施加压力。⑤宋神宗的动摇及去世.使王安石变法失去支持。

4.意义:①经济上财政收入增加,社会呈现了百年来不曾有过的繁荣景象。军事上扭转了西北边防长期以来屡战屡败的被动局面,于1072年收复了河、洮、岷等州.拓地千余里,成为北宋军事上一次空前的大捷。②王安石能够针对北宋统治错综复杂的积弊大刀阔斧进行改革,他那种“天变不足惧,人言不足恤,祖宗之法不足守”的改革精神值得肯定。王安石是我国杰出的政治家、改革家。

5. 王安石变法的评价

(1)变法措施的推行,增加了政府的财政收入,加强了国家的军事力量,在一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面。

(2)王安石变法促进了经济发展,客观上有利于社会进步。

(3)变法以维护地主阶级的统治为出发点,农民的处境没有根本改变,负担依然沉重。

(4)王安石变法是封建地主阶级针对北宋统治危机进行的改革运动,它不可能从根本上摆脱封建统治危机。

6.王安石变法的启示

(1)改革是历史发展的要求和产物。

(2)改革是革除社会弊政,促进社会发展和国家强盛的重要手段。

(3)改革必然涉及到某些人的特权和私利,因而会有阻力,甚至充满了尖锐的斗争。因此,改革者要有远见卓识,行动要坚决彻底,要注意用人。

[重点突破]

1.北宋出现“积贫积弱”局面的原因

(1)“积贫”局面出现的原因:①军队急增,军队开支巨大,占到全部收人的十分之七八。北宋政权每逢灾年就把大批流民编入军队.还从全国各地挑选强壮士兵编入禁军;同时,为了应付辽、西夏的侵扰,又在边境大量屯兵。这样一方面就形成了“冗兵”,另一方面又造成兵丁的数额年年增加,军费开支巨大。②官员的激增也促使财政开支激增。北宋实行一职多官,造成了“冗官”的局面,又使官吏的俸禄开支大增。③“冗费”。北宋政府大兴土木、修建寺院。皇室的开支也不断增大,加重了北宋政府的财政负担。④“岁币”。北宋政府在对辽、西夏的战争中大多难分胜负,但即使在胜利的情况下也签订屈辱的“和议”,需要每年输往辽和西夏大批的银、绢等财物,加重了北宋政府的财政负担。

(2)“积弱”局面出现的原因:①北宋政府为加强中央集权,军事部署实行“守内虚外”的政策,将国家军队的主要力量禁军一半驻防在京师及其附近,造成边防虚弱。②实行将兵法,规定禁军轮流驻守京城,频繁调动,结果形成“兵不识将,将不识兵”的局面,降低了军队的战斗力。

总之,北宋出现“积贫积弱”局面的原因是由北宋加强中央集权的种种措施造成的。

2.“庆历新政”和王安石变法的异同及内在联系

相同点:①背景相同。都是为了解决北宋中期严重的社会危机而出现的。②性质相同。都是地主阶级的封建改革。③结果相同。都因遭到大官僚、大地主的反对而失败。

不同点:①中心内容不同。“庆历新政”是以整顿吏治为中心;王安石变法是以理财富国为中心。②改革程度不同。“庆历新政”是局部改革;王安石变法是全面改革。

内在联系:“庆历新政”虽然失败,但为王安石的全面改革奠定了基础。

3. 比较商鞅变法和王安石变法的异同点

相同点是①直接目的都是为了富国强兵;②变法都得到了当时最高统治者的支持;③变法内容触动了旧势力的利益,遭到他们的激烈反对;④变法者个人的改革的意志坚定,失败后两人的命运基本相同;⑤变法都对生产关系作出了调整。

不同点有①背景不同:商鞅变法发生在新旧交替的社会大变革时期;王安石变法则发生在北宋中期统治危机四伏时。②根本目的不同,商鞅变法要从根本上废除旧制度,建立新制度;王安石变法则是为了挽救北宋统治危机,部分调整生产关系。③性质不同:商鞅变法是一场封建化的运动;王安石变法则是对封建社会内部矛盾进行局部调整的改革。④结局不同:商鞅变法是一场成功的改革;王安石变法则失败了。

[巩固练习]

一、选择题

1. 北宋中期封建统治面临着严重的危机,具体表现在

①土地兼并现象严重 ②农民反抗斗争此起彼伏

③冗官、冗兵、冗费 ④少数民族的威胁

A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①②③④

2.对北宋中期形势的表述,正确的是

①社会经济停滞不前 ②阶级矛盾尖锐

③民族间矛盾尖锐 ④统治集团内部矛盾尖锐

A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①②③④

3. 从如下对比表中,得出的信息是

年代 收入(单位:贯) 支出(单位:贯)

真宗天禧五年(1021年) 15085万余 12677万余

仁宗皇佑元年(1049年) 12625万余 “所出无余”

英宗治平二年(1065年) 11613万余 13186万余

A. 北宋时财政入不敷出,导致积贫

B. “三冗”“两积”引起社会危机

C. 养兵、养官巨额费用是国库空虚的主要原因

D. 对辽和西夏的战争耗费及高额赔款是财政危机的因素之一

4.“今则西戎已叛,屡丧边兵;北虏愈强且岁币。”这一材料说的是

A. 阶级矛盾十分尖锐 B. 统治阶级内部矛盾尖锐

C. 冗兵现象突出 D. 少数民族威胁北宋安全

5.公元997年,宋廷税收2200多万缗,收支相抵还余大半;到王安石变法前两年,收入已高达11000多万缗,收支却亏了1500多万缗,“民贫乏食”而反,造成这种政治危机的根源是

A.经济衰退 B.起义频繁 C.兵力不足 D.吏治腐败

6. 北宋前期统治者认为“富室连田阡陌,为国守财尔!缓急盗贼窃发,边境扰动,兼并之财,乐于输纳,皆我之物。”这表明北宋政府

A. 大力抑制土地兼并 B. 纵容土地兼并以便于筹集军费

C. 准备搜刮百姓以抗辽 D. 减轻人民负担,限制大地主特权

7. 庆历新政的核心措施是

A. 增强财政收入 B.减轻民众负担,缓和阶级矛盾 C.整顿吏治 D.重视农业

8. 宋神宗任用王安石变法的原因是

①社会矛盾尖锐,统治危机加深 ②王安石积极主张变法

③宋神宗希望改变积贫积弱局面 ④庆历新政夭折

A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①②③④

9.王安石变法的主要意图是

A. 进一步削弱地方割据势力 B. 改革科举选拔人才

C. 增加国家军事力量,抵制少数民族侵扰 D. 解决中央财政困难,实现富国强兵

10.范仲淹改革与王安石变法的相同之处不包括

A. 改革背景相同 B. 改革措施相同 C. 改革性质相同 D. 改革结果相同

11.下列王安石变法的措施中,体现了“因天下之利以生天下之财”和“民不加赋而国用 足”思想的有

①青苗法 ②农田水利法 ③方田均税法 ④市易法

A. ①②③ B. ②③④ C. ①②③④ D. ①③④

12. 王安石变法中,起到“农时不夺而民均”作用的是

A. 保甲法 B. 均输法 C. 农田水利法 D. 免役法

13. 王安石变法的措施中,对大商人打击最大的是

A. 均输法、市易法 B. 保甲法、农田水利法

C. 方田均税法、募役法 D. 青苗法、免役法

14.在王安石变法的措施中,引起隐匿田亩、逃避赋税之人最激烈反对的是

A.均输法 B.市易法 C.方田均税法 D.青苗法

15. 王安石变法中,既有利于稳定物价和商品交流,又使国家收入增加的措施是

A.青苗法 B.农田水利法 C.募役法 D.市易法

16. 王安石变法中,改革科举制度,它产生的主要作用是

A. 强化人们的法制意识 B. 考试成绩优秀者,可以直接做官

C. 巩固儒家思想的统治地位 D. 选拔大量有真才实学的人才

17.有关王安石变法的作用的分析,不正确的是

A. 增加政府的财政收入 B. 促进农业生产的发展

C. 军事实力也有所增强 D. 扭转了积贫积弱的局面

18.庆历新政和王安石变法失败的最主要原因是

A. 触动了大地主、大官僚利益 B. 用人不当,新法危害百姓

C. 保守派上台执政,坚决反对新法 D. 政令不畅,地方官僚不执行新法

(1) (2) (3) (4)

19. 下列对社会变法或改革的评价与上面(1)(4)人物无关的是

A. 促进了社会经济的发展 B. 使原有的生产关系发生了改变

C. 奠定了民主政治的基础 D. 打击了守旧贵族势力

20. 王安石变法为后世留下了许多值得品评的话题。请看下面这两幅漫画,从中你能得出的信息是

①变法遭到大地主大官僚的反对

②有些反对变法的人混入变法队伍,出现了用人失当的问题

③新法的某些措施如保甲法,加重了人民的负担

④变法违背了历史发展的规律

A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②③④

二、材料解析题

21. 阅读下列材料:

材料一 安石出《青苗法》使辙熟议,曰:“有不便,以告勿疑。”辙日:“经钱贷民,使出息二分,本以拯民,非为利也。然出纳之际,吏缘为奸,虽有法不能禁,钱至良民不免妄用;用其纳钱,虽富民不免逾限。如此,恐鞭垂必用,州县之事不胜烦矣……。”安石曰:“君言诚有理,当徐思之。”自此逾月不言青苗。

——引自《苏辙传》

材料二 熙宋三年二月一日,大名府判韩琦上书曰“今乃乡村第一等而下,皆立借钱贯陌,三等以上更许增数,坊郭户有物业抵挡者,依青苗例支借,且乡村上三等并坊郭有物业户,乃从来兼并之家也,今皆多得借钱一千,令纳一千三百,则是官戏患钱。”

——引自《宋史·食货》

材料三 司马光日:“今青苗之害者,不过谓使者骚动州县,为今日之患耳。而臣之所忧,乃在十年之外,非今日也。夫民之贫富,由勤惰不同,惰者常乏,故必资于人。今出钱贷民而敛其息,富者不愿取,使者以多散为功,一切抑配(强迫借贷交息)。恐其逋员,必须令贫富相保,贫者无可偿,则散之四方;富者不能去,必责使代偿数家之员。春算秋计,展转日滋,贫者既尽,富者亦贫。十年之外,百姓无复存矣。”

——引自《宋史·司马光传》

回答:

(1)根据材料说明,三人的立场与观点有什么相似之处 三人侧重的角度有什么不同

(2)根据材料和所学知识,你认为青苗法对谁有利 对谁有害

22. 仔细阅读下面材料,根据所学知识回答相关问题:

王安石(1021—1086),字介甫,临川人,是北宋杰出的政治家、

思想家、文学家。他在青少年时代就立下志愿,不做庸碌无为的书生,

而要学以致用,为时代和社会肩负起自己的责任。

王安石为人刚正,意志坚强,以“天变不足畏,人言不足恤,

祖宗之法不足守”的“三不足”精神推行变法,冲破重重阻力,百折不挠,人称“拗相公”。在改革过程中,王安石遭到了反对派的强烈抨击,曾先后两次被罢免相位,但却从未动摇过变法的决心。

———《历史上重大改革回眸》(岳麓版)

请回答:

(1)根据上述材料和所学知识,分析王安石为什么能够成为“中国11世纪的改革家”?

研究性学习的重要一环是提出课题。某中学历史学习小组针对王安石变法中的“青苗法”展开讨论:

甲:青苗法类似今天的银行贷款,打击了当时普遍存在的高利贷行为,对人民有利。

乙:青苗法是国家向人民敲诈勒索,纯粹是为了增加政府的财政收入。

(2)你同意甲、乙两种观点中的哪一种呢?试述你的理由。

(3)根据上面的讨论,为他们的研究拟定一个题目。

三、问答题

23.以下材料引自脱脱的《宋史》:神宗熙宁元年……执政以河、朔旱伤,国用不足,乞南郊勿赐金帛。……王安石曰:“……国用不足者,以未得善理财者故也。”(司马)光曰“善理财者,不过头会箕敛耳!”安石曰:“不然。善理财者,民不加赋而国用足。”

请回答:

(1)王安石是怎样看待北宋前期财政状况的?为实现“民不加赋而国用足”的理财方针,他采取了哪些措施?)

(2)王安石变法的结果如何?导致这一结果的原因是什么?

(3)王安石变法的结果给我们以什么启示?

24. 南宋朱熹认为,王安石“以财利、兵革为先务,引用凶邪,排摈忠直,躁迫強戾,使天下之人,嚣然丧其乐生之心。卒之群奸肆虐,流毒四海。”一位史学家评论道:“朱熹的看法有一定依据。但是,如此曲解变法之目的和否定变法之作用,那就有失公允了。”你是否同意?请简要谈谈你的看法。

专题四 王安石变法巩固练习参考答案

一、选择题:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D B A D D B C A D B

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

C D A C D D D A B A

解析1、答案为A 本题主要考学生阅读材料的能力。通过表格数据可以看出财政支出逐渐大于收入。

20. 答案为A 。本题主要考查阅读图片、提取有效信息的能力以及对王安石变法的全面评价。王安石变法因触动旧势力的利益而归于失败,为后世留下了许多有待品评的话题,例如变法中虽然重视增加政府财政收入,但是忽视了减轻人民负担;同时变法过程中用人失察,出现了危害老百姓利益的事情。但变法在一定程度上改变了北宋“积贫积弱”的局面,促进了社会发展,仍然是顺应历史发展规律的。

二、材料解析题

21. 三人都站在地主阶级保守派立场上,认为青法有害无利,反对青苗法。

苏辙认为借贷青苗钱的农民到期不还,会给地方州县带来麻烦;韩琦认为青苗法的实施,是“官府放高利贷”,不合情理;司马光认为青苗法会导致贫者逃亡,“富者变贫”。青苗法对封建国家和百姓有利,不利于官僚地主和高利贷者。

22.(1)北宋中期社会问题严重,时代需要改革家;王安石具备了改革者的素质。

(2)无论同意甲还是乙的观点,都要重点突出,自圆其说。

同意甲:青苗法使农民在耕种、收获季节不至于缺乏种子和粮食,又可以免受高利贷盘剥。(在打击高利贷者对农民的盘剥、抑制兼并、保障农业发展等方面对人民有利。)

同意乙:青苗法增加了农民负担,变成了变相的苛政。

(3)所拟题目规范、切题。

解析:本题第一问主要考查学生对历史人物的评价,第二问和第三问是开放式题目,注意将王安石变法的内容与社会现实相联系。

三、问答题

23. (1)他认为北宋国用不足是因为缺乏善于理财者。理财措施有:青苗法、募役法、方田均税法、农田水利法、市易法、均输法等。

(2)失败 ,触犯了大地主、大官僚的利益。

(3)启示:改革必然会遭到旧势力的阻扰,不可能一帆风顺,要充分考虑到改革的复杂性和艰巨性;改革的措施要针对实际情况,行之有效,推行改革中用人得当;改革要有远见卓识和坚定的政治魄力。

24. 王安石变法确实存在用人不当、操之过急而造成一些弊端的问题。但是王安石变法目的是为了富国、强兵,培养和选拔人才。朱熹把群奸肆虐、流毒四海,归结于王安石变法的目的,显然有失公允。变法的作用总的来说是积极的,它使政府的财政情况大为改善,积贫的危机有所缓和。

解析:需要判断和论述的是史学家的观点。而该观点又是对朱熹观点的评论。所以既要论证史学家的观点,又要反驳朱熹的片面认识。基本思路是:一方面要以王安石变法结果中的有关事实肯定朱熹观点中的合理成分,这也是论证史学家认为的“有一定依据”的依据;另一方面要从变法的目的和积极作用指出朱熹观点的缺陷,也同时论证了朱熹“有失公允”的看法。

同课章节目录

- 专题一 梭伦改革

- 一 雅典往何处去

- 二 奠定雅典民主基石的政治改革

- 专题二 商鞅变法

- 一 ‘治世不一道,便国不必法古’

- 二 秦国的崛起

- 专题三 北魏孝文帝改革

- 一 励精图治的孝文帝改革

- 二 北方经济的逐惭恢复

- 专题四 王安石变法

- 一 积贫积弱的北宋

- 二 王安石变法

- 专题五 欧洲的宗教改革

- 一 神圣的中心组织--天主教

- 二 欧洲各国的宗教改革

- 专题六 穆罕默德·阿里改革

- 一 亟待拯救的文明古国

- 二 中兴埃及的改革

- 专题七 1861年俄国农奴制改革

- 一 危机笼罩下的俄国

- 二 自上而下的改革

- 专题八 日本明治维新

- 一 走向崩溃的幕府政权

- 二 明治维新的举措

- 三 迅速崛起的日本

- 专题九 戊戌变法

- 一 酝酿中的变革

- 二 百日维新