2021年高考散文阅读一轮复习:探究丰富意蕴题精选精练 学案

文档属性

| 名称 | 2021年高考散文阅读一轮复习:探究丰富意蕴题精选精练 学案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2021年高考散文阅读一轮复习:探究丰富意蕴题精选精练

一、探究的原则和方法

1.探究原则

(1)立足文本,尊重作者

探究题不论要求从何种角度探究,归根结底是基于对文本的准确理解,万不可脱离文本凭空发表意见。忽略文本材料,只是就题解题,往往断章取义。探究题具有开放性,但这种开放并不是完全开放。其实无论题干如何开放,都必须扣紧文本的提示,领会作者的思想倾向,切不可天马行空,任意而为。必须依据文本所提供的有关信息,有所发现。必须立足文本,尊重作者,尊重作者的观点。

(2)整体把握,多角度多层面分析文本

只要是探究题,都需要对文本进行整体阅读,进而把握主旨和结构。这样能防止探究时断章取义。而且,探究是建立在对文本进行多角度、多层面分析基础之上的。

2.探究方法

(1)对象切分法(见专题十四 文学类文本阅读·小说阅读突破六“掌握探究的原则、角度及题型规范”的点拨关键“特别提醒”内容)

(2)见微知著法。即善于从文本材料尤其是细微材料中挖掘出深刻的意蕴。

(3)内引外联法

此法类似于读书中的出入法,既要读进去,深入文本,读出自己正确而准确的理解;又要能准确联系生活、社会、积累的生活知识或阅读体验,有所拓展,有所联系,有所发现,即“跳”出来,读出自我,读出个性化感悟。有“入”有“出”,有“内”有“联”,文本才是活的,读者才能与作品、作者充分沟通和对话。

(4)对立统一法

要善于从对立统一的角度去探究文本深意。如文章论古,探究就要想到它的对立面——今;文章写的是对某类现象的忧思,探究则要想到它的对立面——呼唤或追求。

二、意蕴探究的角度与层面

意蕴就是文学作品里渗透出来的理性内涵,如作品中渗透的情感,表现出来的风骨,某种精神或某种取向等。作品的意蕴不等同于作品的主题思想,它是指作品所蕴含的思想、情感等多方面的内容,属文本的纵深层次。作品的主题思想是构成意蕴的主要方面。但是很多作品的主题思想不是确定的,或不是唯一的,作者想要表达的思想和读者感受到的思想有时也是不同的。并且随着读者不同视角和层面的转换,也能发现作品的新意蕴。不过,考试中的“意蕴”是实实在在的,有明确的指向,更有明确的答案和得到答案的依据。比如涉及的具体探究有句子意蕴、标题意蕴、主旨意蕴、意象意蕴、思想意蕴、情感意蕴等。

探究意蕴讲究角度和层面。可以从不同的角度探究,讲的是“广”字,求的是丰富意蕴;也可以从不同的层面探究,由浅层到深层,讲的是“深”字,求的是深层意蕴。

1.意蕴式探究三角度

(1)主角度:作品角度,对作品中的形象(人物形象和物象)、选用的材料、细节描写以及语言表达(散文中精辟且深刻的议论抒情语句)探究、挖掘意蕴。

(2)次角度:作家角度和读者角度。作者的思想观点、生平经历、写作背景等,都可能对作品写作产生极大的影响,从而影响作品的主旨意蕴。读者角度主要是读者的阅读感受。

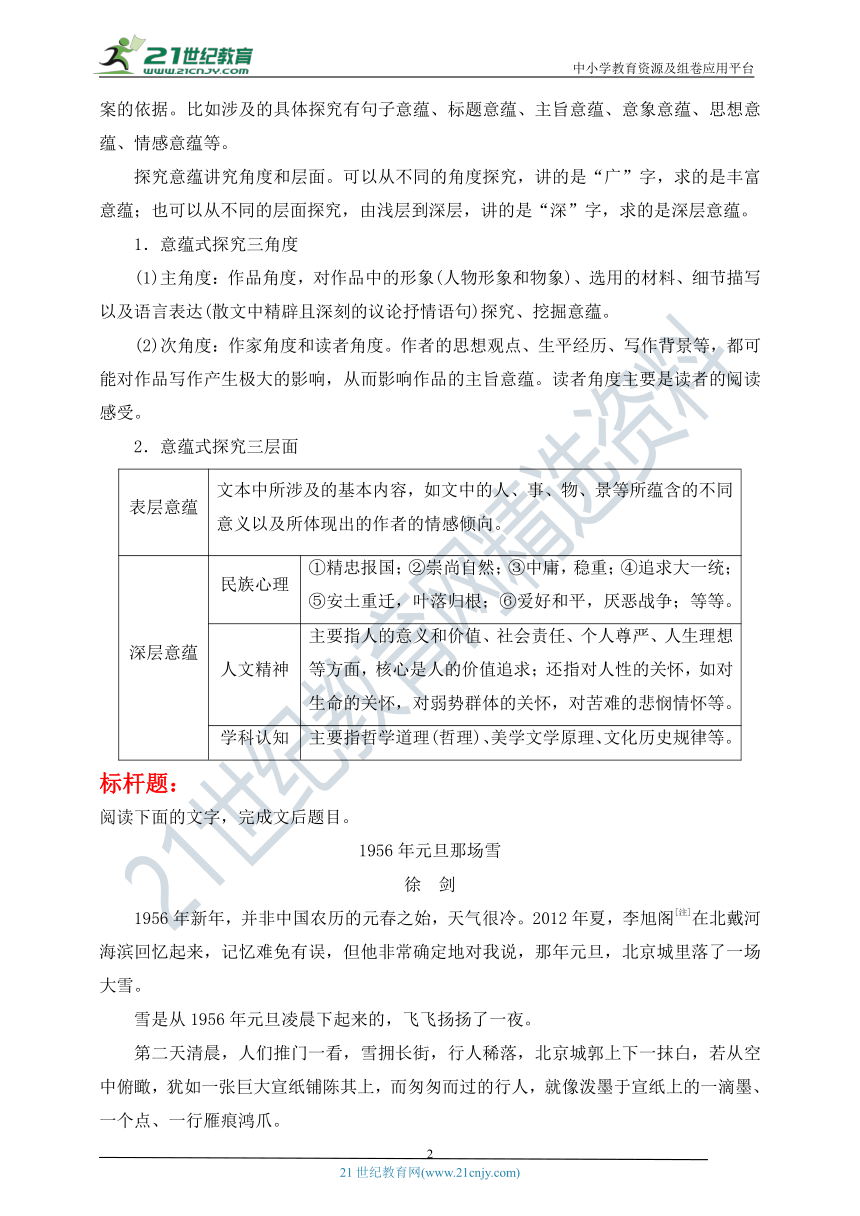

2.意蕴式探究三层面

表层意蕴 文本中所涉及的基本内容,如文中的人、事、物、景等所蕴含的不同意义以及所体现出的作者的情感倾向。

深层意蕴 民族心理 ①精忠报国;②崇尚自然;③中庸,稳重;④追求大一统;⑤安土重迁,叶落归根;⑥爱好和平,厌恶战争;等等。

人文精神 主要指人的意义和价值、社会责任、个人尊严、人生理想等方面,核心是人的价值追求;还指对人性的关怀,如对生命的关怀,对弱势群体的关怀,对苦难的悲悯情怀等。

学科认知 主要指哲学道理(哲理)、美学文学原理、文化历史规律等。

标杆题:

阅读下面的文字,完成文后题目。

1956年元旦那场雪

徐 剑

1956年新年,并非中国农历的元春之始,天气很冷。2012年夏,李旭阁[注]在北戴河海滨回忆起来,记忆难免有误,但他非常确定地对我说,那年元旦,北京城里落了一场大雪。

雪是从1956年元旦凌晨下起来的,飞飞扬扬了一夜。

第二天清晨,人们推门一看,雪拥长街,行人稀落,北京城郭上下一抹白,若从空中俯瞰,犹如一张巨大宣纸铺陈其上,而匆匆而过的行人,就像泼墨于宣纸上的一滴墨、一个点、一行雁痕鸿爪。

天上一片雪,地下一世界。李旭阁说,他记得昨天晚上离开中南海居仁堂时,天还晴得好。

早已过了下班时间,黄昏泛起,1955年最后一抹夕阳照在中南海居仁堂红墙黄瓦的林苑里。时任军委作战部特种兵处技术组参谋的李旭阁少校,将最后一页台历撕下来,然后,走到窗前,将目光透过古老花格窗的玻璃,投向红墙内外。

一元复始春将至啊。窗外,如火如荼的公私合营运动,遍及每个角隅,热火朝天的场面浮现于京畿的天空,新中国的青春之姿与萧索的北方冬季相峙。

明天就是元旦,终于可以放松一下,带着孩子妻子出去走走了。李旭阁将目光从窗外收回来,收拾了东西,正准备穿上军大衣离去时,特种兵处处长杨坤上校突然走了进来。

“有要紧之事?”李旭阁问。

“是啊!”杨坤扬了扬手中一张入场券说,“明天下午三点新街口排练场有场很重要的讲座,让你参加。”

“什么讲座?”

“我也不知道。”杨坤处长颇有几分神秘地说,“作战部王尚荣部长点了你的名,据说,听讲座的都是驻京各大单位的上将、大将。”

“啊!”李旭阁一脸骇然,规格这么高呀。

“作战部就发了两张票,王部长和你一起参加,有困难吗?”

“没有!”李旭阁摇了摇头。

“好!”

暮霭落了下来,西天最后一抹紫阳被中南海冰湖的暮霭融尽。

李旭阁骑车从居仁堂出来,右拐,从六部口,绕着红墙北行,过毛家湾,从国管局门口向西,穿过红楼电影院,往武衣库总参作战部宿舍骑去。这时,夜色如潮水泛起,街灯昏黄如豆,在薄暮中犹如一只只夏夜里的萤火虫,将北京的万家灯火引燃了,他的身前身后,便是一片灯河,一条人间天河。北京城隅也渐次沉落于宁静之中。

从战争中走来的军人,最喜欢这种安详与静谧。李旭阁喜欢这样的和平之夜。多少年了,他蹚着战场的枪炮声、飞机的轰炸声,一路走来,此时的宁静,与他经历过的战斗生活,截然不同。当然,最挥之不去的炮声,是解放兰州时马步芳军队的炮弹突然在身边爆炸,如同惊雷,战友横飞玉碎,他的耳朵也骤然失聪,好多个月叽叽乱叫;还有在朝鲜战场上,敌机的炮弹从天而降,掀翻了他与耿素墨新婚的小屋,一对新人埋在了瓦砾之中。1953年夏天,抗美援朝战争在板门店画下了历史性的句号,李旭阁夫妇穿越刚熄灭的兵燹,回到了国内。不久,他因为表现出色,被选调到了军委作战部。

家门将近,北京的天空起风了。李旭阁说,他至今还清晰地记得,那天推门而进的时候,即将临盆的妻子耿素墨正腆着大肚子,一边照顾大女儿,一边做饭。人民解放军第一次授衔前,妻子由65军报社记者转业到煤炭工业部党委办公室,不久后大女儿呱呱落地。

“旭阁,明天元旦放假,你陪我们娘俩去拍张照片?”

“明天还真不成。”李旭阁答道。

“有事?”

“有个讲座!在新街口排练场。”

“不就是一堂文化补习课?请个假。”

“岂止是文化补习课!是一个很重要的讲座,作战部就我和部长两个人参加!”

“哦!”妻子脸露讶异之色,哦了一下,便没有再多问。她是个军人,知道丈夫调到作战部工作后,办公的地方就在中南海居仁堂,很明显,就是放在主席和总理身边工作,此乃中国的心脏。对此,她深明大义,忙道:“去吧,去吧,家里有我呢。”

……大雪无声,不知不觉中,落了下来。

丰年好大雪啊!那天早晨,李旭阁推开武衣库小院里西厢房的门,只见一夜瑞雪落下,院子里飘雪成堆,侵至石阶间、窗台上,甚至拥门而伏。雪后一片天光,太阳不知什么时候升了起来。晨曦初照,古老中国因了一群年轻的理想主义者,竟然老树新枝,犹如这朝阳,重曜东方。

扫完了积雪,不知不觉已经中午了。

李旭阁转身到长廊一侧去开自行车锁,然后,骑着车朝新街口排练场缓缓而去:不是看演出,而是听一场涉密程度极高的学术讲座。这场讲座的主角是谁,他不知道。不该问的坚决不问,不该说的坚决不说,这是他必须坚持的一条铁律,但是对于今天这个讲座主讲人是谁,他还是充满了好奇与期待!

一条扫过雪后的街道,在他眼前不断延伸……

(选自长篇报告文学《大国重器——中国火箭军的前世今生》“引子”部分,有删改)

注 李旭阁(1927年1月—2012年10月),1943年参加八路军,曾参加太原、兰州等战役。1951年参加抗美援朝,回国后被选调到军委作战部,后官至第二炮兵司令员。文中写的是他参加钱学森“导弹概述”讲座前的情景。在后来的讲座上,钱学森说新中国完全有能力制造出自己的火箭,并建议中央军委成立一个新军种——火军,即火箭军最初的称呼。

1.联系全文,指出标题中“那场雪”的深层意蕴。

答案 (1)象征新中国(或“新中国青年”)的青春之姿(新貌新颜)。(2)凸显中国的安详、和平和丰收的愿景。(3)暗示中国将在一穷二白的基础上走出一条崭新的强军(火箭军)之路。(意思对即可)

解析 要结合文章写作背景和雪的特点分析标题的深层意蕴。这部作品的写作背景是1956年,新中国成立不久,再结合“古老中国因了一群年轻的理想主义者,竟然老树新枝”,可以看出“雪”象征新中国(或“新中国青年”)的青春之姿(新貌新颜)。再结合文中“丰年好大雪啊!”看出“雪”是安详、和平和丰收的愿景。“一条扫过雪后的街道,在他眼前不断延伸……”,结合文章可知,这条街道实际上就是富国强军之路,所以“雪”暗示中国将在一穷二白的基础上走出一条崭新的强军(火箭军)之路。

2.根据画波浪线的两段文字,试谈报告文学“真实性”“文学性”相结合的特点。

答案 (1)两段文字,一详细写李旭阁从居仁堂出发骑车回家的过程,一择要写李旭阁此前的战斗经历,前者地点明确,后者经历清楚,两者真实地体现了李旭阁当前生活的安详和战斗经历的丰富,也体现了报告文学的“真实性”。(2)画波浪线的文字用比喻、拟人、夸张、想象、对比的修辞手法及富有表现力的动词等,生动形象地描写了李旭阁所见夜景及其历经的战斗,让人如置其境,如历其事,体现了报告文学的“文学性”。(3)报告文学中,真实性是文学性的前提和基础,文学性是对真实性的生动和丰富,两者相辅相成,密不可分。缺了真实,文学成了空中楼阁;缺了文学,则真实所产生的感染力也会大打折扣。

解析 先指出文章“真实性”“文学性”分别表现在哪里,然后分析“真实性”和“文学性”的关系。真实性体现在人物事件、地点的真实上,例如文中提到的“居仁堂”“六部口”“毛家湾”“抗美援朝”都是真实存在的。文学性具体来说就是运用一些表现手法,比如文中“夜色如潮水泛起,街灯昏黄如豆,在薄暮中犹如一只只夏夜里的萤火虫,将北京的万家灯火引燃了”运用了比喻等修辞手法。文学性的好处是增加文字的感染力,给人身临其境之感。二者的关系:报告文学本身要求真实,所以真实是文学的基础,但是报告文学也是文学,如果没有文学性,就会失去吸引力,所以两者相辅相成,密不可分。

类比题:

【2020·浙江省高三一模】阅读下面的文字,完成下面小题。(20分)

老船上岸

阿占

一条二十年的老木头船,用凶恶的风浪做了文身,满布的杀伐之气,就像那些久经沙场的武王。现在,它被搁置在早春的岸滩上,正午时分,若靠近船身,能听见喑哑低闷的声音从深处传来——榫卯彻底相离,绝响四起,生命里最后的动静。咔吧一声!榫卯相扣,这是新船才有的资格。老船恰恰相反,响起来的,是散了架的声音。

渡海的老船,当年渡的是苦难,渡的是艰险,能够从这些个中间抽身而过的,怕也只有仁慈了。老船身上的每一块木头都有灵性,早就成了雷电的一部分,成了风暴的一部分。老船曾经对主人说过,如果有一天老了干不动了,要将它留在大海上,随风浪漂泊,逐渐解体。或者在某个瞬间凭借风浪与礁石的夹击而粉碎,转眼沉入海底——这些都可以让老船拥有从出生到死亡一直属于大海的荣耀感。死于大海,老船相信还会有来世。至不济,也要拥有滩涂一隅,对死亡保持觉知,潮汐涨落,时间显示出不动声色的力量,生命之光与死亡阴影重新融合,流沙如软金覆盖了所有的秘密。

主人肖老大没有背叛老船。在渔村,老船不能用了,拆卸变卖是一种约定俗成,十个有九个船老大都会这么做,除了肖老大。他知道老船不想这样死。相会过千军万马,最后落得变卖残骸,这样的过程比结果更疼痛。死亡最可怕的地方不在于丢失未来,而在于没有了过去。唯肖老大与老船惺惺相惜。

不过是一条渡海的破船,留着干什么?人们不解地问。包括肖老大的儿子。

回想起海上的苍茫日夜,一切背景都简化了都退后了,只剩下孤独的海平线。肖老大和老船始终没有发现岸,他们固守着心中的石头,彼此默契。来了好潮水几天几夜不能睡觉,要趁着潮水浪峰抢鱼。在风口浪尖,他们一起扯着嗓子吼起来。肖老大到死都不会忘记有一年的农历九月初五,早晨出海还是漫天的胭脂彩霞,到了中午头儿海就怒了,眨眼工夫,灌满铁铅的云层越来越厚,沉沉地碾压而过。肖老大从没见过这么逼仄的天空,他感觉快要憋死了。忽然,冰雹噼里啪啦地砸了下来,最小的如鸡蛋,大的竟好比半块砖头。那浪啊,扯天扯地。一个浪峰过来,船被抛了出去;再一个浪峰过来,船又被接住了。渔伙计们不是吐出了苦胆就是吓破了胆,根本无从下手,只听任上天安排。

一个又一个的浪峰之后,肖老大惊奇地发现船竟然没翻,自己还活着。这个时候,岸上的女人们早已哭声一片。冰雹把庄稼地都打烂了,那树叶一样的木头船还能在吗?哭上一阵,又憋了回去,女人们齐齐地跑到码头上等着,死死地望向轰隆翻卷的大海,彼此只说宽慰的话。肖老大与老船相依为命,彼此的悲喜是连同着生死沉浮一起完成的。二十年前,肖老大正值壮年,那个吉日,他兴兴头头地购置了渔网渔具,在新船上贴满了对联——大桅上贴“大将军八面威风”,二桅上贴“二将军日行千里”,三桅上贴“三将军舵后生风”,四桅上贴“四将军前部先锋”,五桅上贴“五将军五路财神”,船舱内贴“船舱满载”“积玉堆金”,大网上贴“开网大吉”,船头上贴“船头无浪多招宝”,船尾上贴“船后生风广进财”……终于,一切停当了,放炮仗,请财神,做羹饭,下水——二十年前的老船是个披挂齐整的新晋武王啊。

船通常需要三年两修。过去的二十年里,肖老大都是按照这个频率把船交给石老二,就像肖老大的爹把船交给石老二的爹,一样。从祖上开始,石家就是半岛地区有名的船匠人,凭借一把斧头、一把刨子、一把锯子、一个凿子、一些麻丝、一点油灰,石家在不同的渔村里施展着匠心和苦心。修船是一种缘分,更是一种悟性——整个木头船都是手工打造的,修补只能依靠手工推进,一寸是一寸,一厘是一厘,想快也快不起来,即便五六米长的小船,缝缝补补也要七八天功夫。以前这门手艺不传外姓人,师傅门下颇为拥挤,后来木船被铁壳大船替代,再加上修船又累又枯燥,很多人转行不干了,年轻人更看不上这份出力差事,修船匠就跟海里的鱼一样,越来越少了。

老船最后一次修整是两年前的事情。这船到年岁了,石老二说。我也到年岁了,肖老大说,春秋天三五海里跑跑,捞点小鱼虾,就消停了。后来又说到了各自的儿子。肖老大的搞养殖,石老二的开渔家宴,他们不会打鱼也不会修船,钱倒没少赚。

茶水浓酽才能解暑,茶锈如铁,就像岁月的坚硬。肖老大给石老二递了烟,笑眯眯地说下去——那些年船把肖老大带到了不为人知的所在。海怪,大鱼,他都见了。大鱼的脊背是黑乎乎的,拱形,就像退潮时露出的岛子。有月亮没有风的晚上,船把肖老大带到海中央,大鱼就会来报信,告诉他在哪里撒网能满载而归。鱼嘴一张一合,脆生生的声响能在水面上走很远。肖老大就仰天长笑,那笑声甚至能把月亮击落。

夏天之后,肖老大与石老二再无后会。又过了一个夏天,肖老大与老船一起上岸,渔网渔具都撒在房顶上,老船则风化于天地自然之间,于是便有了开头的那一幕。也许用不了多久,人们会说,看那老船,像被狼吃剩的牛或马的骨架,也像被人和猫吃过的鱼的骨架。到那个时候,肖老大必定更老了,每逢涨大潮的日子,他都要孑孓而行于岸滩,去看望老船。海风啸叫起来,浪的堆叠如雪,他们一起组成了举世的废墟。

(《解放日报》2019年4月25日,有删改)

1.概括老船上岸的原因。(4分)

2.赏析文中画横线语句。(5分)

3.从老船的视角评价肖老大。(5分)

4.结合文本,谈谈你对文末“举世的废墟”的理解。(6分)

【答案】

1.(1)船到年岁了。(2)肖老大到年岁了。(3)鱼越来越少了。(4)年轻一代已经不愿继承老一代的职业。

2.(1)从修辞角度看:比喻、夸张、拟人手法。“大鱼的脊背”像“退潮时露出的岛子”,用比喻手法写出了当年船带肖老大看到了海中神奇的景象。用夸张手法写肖老大的笑声,表现他的勇敢和自信。用拟人手法写船带肖老大到“不为人知的地方”,到“海中央”,写出了船和肖老大之间心灵相通。用拟人手法写“报信”,写出了肖老大是捕鱼行家。(2)从句式角度看:长短句交错,“海怪,大鱼,他都见了”等短句与前后的长句结合,使行文富有节奏。(3)从表达方式看:细节描写(动作描写),“鱼嘴一张一合”“肖老大就仰天长笑”等写出了船夫海上捕鱼时的特殊经历。(4)从语言特征看:“笑眯眯”“黑乎乎”“脆生生”等叠词的使用增强了文章节奏感。

3.(1)肖老大,你是讲信用重情的人。我老了,不能用了,你没有像别人一样把我拆卸变卖。你是最懂我的人,你让我到死都拥有过去。二十年前,你把我披挂整齐并坚持三年两修,从未停止,直到我们都老去。现在,你还不忘时时来看我。(2)肖老大,你是坚强勇敢的人。生死沉浮,历经苦难艰险,在海上几天几夜不睡觉,在冰雹中幸存下来,你从来不曾放弃退缩。

4.(1)肖老大年老了,不能出海,船也年久失修,风化于天地自然间,已无法下海,两者都成了“废墟”。

(2)肖老大与老船相依为命,悲喜与共,一起生死沉浮,一直拥有从出生到死亡属于大海的荣耀感,他们一起构成了“举世的废墟”。

【解析】

1.本题考查理解内容并概括要点的能力。解答此题,首先要认真审题,明确题干要求;然后整体感知文章内容,明确答案涉及的语段内容,勾画出关键语句;最后分类整理,概括答案。

本题要求概括老船上岸的原因,原因一般分直接与间接原因,概括时要保证准确而且全面。结合原文语句“这船到年岁了,石老二说”“我也到年岁了,肖老大说,春秋天三五海里跑跑,捞点小鱼虾,就消停了”“后来又说到了各自的儿子。肖老大的搞养殖,石老二的开渔家宴,他们不会打鱼也不会修船,钱倒没少赚”“年轻人更看不上这份出力差事,修船匠就跟海里的鱼一样,越来越少了”。结合以上内容从船、人、鱼、职业承继四个角度概括即可。

2.本题考查赏析句子的能力。解答本题,首先要认真阅读并理解句子的内容;然后从修辞手法、用词、句式、情感等角度,分析并明确句子的表达特点,从而确定赏析点;最后结合内容,认真揣摩作者情感,分析句子的表达效果。

文中画横线语句是写肖老大讲述这些年来与老船的经历,有所见、所闻、所感。从表达方式上来看,侧重描写,“鱼嘴一张一合”“肖老大就仰天长笑”等典型的细节描写,生动、形象、真实的展现了海上捕鱼的情景感受。从修辞手法来看,“大鱼的脊背是黑乎乎的,拱形,就像退潮时露出的岛子”使用比喻,形象地写出肖老大看见的神奇的景象;“那些年船把肖老大带到了不为人知的所在”“船把肖老大带到海中央,大鱼就会来报信,告诉他在哪里撒网能满载而归”运用拟人,写出了船与人心灵相通;“肖老大就仰天长笑,那笑声甚至能把月亮击落”运用夸张的手法,表现人物的气势与自信。从句式特点和用词上看,长短句交错,及“笑眯眯”“黑乎乎”“脆生生”等叠词的使用,都使描述生动、活泼,读来节奏明快。

3.本题考查赏析、评价人物形象的能力。文学作品中人物形象的刻画分直接描写和间接描写。解答此题,首先要整体感知文章内容,根据要求梳理出主要事件;然后结合具体事件分析人物形象,分析时从人物身份、职业,正侧面描写,以及作者倾向等角度入手,准确全面的评价人物形象特点;最后选择准确的词语,结合内容分析作答。

首先,审题时注意题干提示信息:对象“肖老大”,答题角度“从老船的视角”评价。然后,结合文章标题“老船上岸”及整体内容可知,文章内容写老船为什么上岸(上岸前),上岸后怎样。上岸前,老船与肖老大共同经历二十年的海上捕鱼经历,见证了二十年来肖老大意气风发的时候。结合语句“来了好潮水几天几夜不能睡觉,要趁着潮水浪峰抢鱼。在风口浪尖,他们一起扯着嗓子吼起来”“冰雹噼里啪啦地砸了下来,最小的如鸡蛋,大的竟好比半块砖头。那浪啊,扯天扯地。一个浪峰过来,船被抛了出去;再一个浪峰过来,船又被接住了……一个又一个的浪峰之后,肖老大惊奇地发现船竟然没翻,自己还活着”分析,肖老大是勇敢坚强的人。上岸后,主人肖老大没有背叛老船,结合语句“在渔村,老船不能用了,拆卸变卖是一种约定俗成,十个有九个船老大都会这么做,除了肖老大。他知道老船不想这样死”“到那个时候,肖老大必定更老了,每逢涨大潮的日子,他都要孑孓而行于岸滩,去看望老船”“船通常需要三年两修。过去的二十年里,肖老大都是按照这个频率把船交给石老二”分析,肖老大是重情重信的人。最后,结合以上分析,注意用第二人称评价肖老大形象特点。

4.本题考查理解关键短语含义的能力。解答此题,首先要理解短语的表层意义,然后回归原句,结合语境揣摩短语的深层意义或言外之意(包括所表达的作者的思想、感情、观点、态度,所描述人物的思想、性格,及本身的丰富意蕴等)。可从这几个方面入手:分析词语,分析结构,分析在文中的位置,分析手法,分析表达意图等。

首先,从短语结构来看,“举世的废墟”是一个偏正短语。中心词“废墟”,本指遭受破坏或灾害后变成的荒凉的地方;“举世”是定语,起修饰作用,指整个世间、全世界。然后,回归原文语境分析其含义。结合文中原句“海风啸叫起来,浪的堆叠如雪,他们一起组成了举世的废墟”可知,“举世的废墟”是“他们”组成的,“他们”指因衰老不能出海的肖老大和风浪侵蚀下废弃的老船。再结合原文语句“死亡最可怕的地方不在于丢失未来,而在于没有了过去。唯肖老大与老船惺惺相惜”“肖老大与老船相依为命,彼此的悲喜是连同着生死沉浮一起完成的”“又过了一个夏天,肖老大与老船一起上岸”分析,“举世的”是突出肖老大与老船生死相知、相惜的情感。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

2021年高考散文阅读一轮复习:探究丰富意蕴题精选精练

一、探究的原则和方法

1.探究原则

(1)立足文本,尊重作者

探究题不论要求从何种角度探究,归根结底是基于对文本的准确理解,万不可脱离文本凭空发表意见。忽略文本材料,只是就题解题,往往断章取义。探究题具有开放性,但这种开放并不是完全开放。其实无论题干如何开放,都必须扣紧文本的提示,领会作者的思想倾向,切不可天马行空,任意而为。必须依据文本所提供的有关信息,有所发现。必须立足文本,尊重作者,尊重作者的观点。

(2)整体把握,多角度多层面分析文本

只要是探究题,都需要对文本进行整体阅读,进而把握主旨和结构。这样能防止探究时断章取义。而且,探究是建立在对文本进行多角度、多层面分析基础之上的。

2.探究方法

(1)对象切分法(见专题十四 文学类文本阅读·小说阅读突破六“掌握探究的原则、角度及题型规范”的点拨关键“特别提醒”内容)

(2)见微知著法。即善于从文本材料尤其是细微材料中挖掘出深刻的意蕴。

(3)内引外联法

此法类似于读书中的出入法,既要读进去,深入文本,读出自己正确而准确的理解;又要能准确联系生活、社会、积累的生活知识或阅读体验,有所拓展,有所联系,有所发现,即“跳”出来,读出自我,读出个性化感悟。有“入”有“出”,有“内”有“联”,文本才是活的,读者才能与作品、作者充分沟通和对话。

(4)对立统一法

要善于从对立统一的角度去探究文本深意。如文章论古,探究就要想到它的对立面——今;文章写的是对某类现象的忧思,探究则要想到它的对立面——呼唤或追求。

二、意蕴探究的角度与层面

意蕴就是文学作品里渗透出来的理性内涵,如作品中渗透的情感,表现出来的风骨,某种精神或某种取向等。作品的意蕴不等同于作品的主题思想,它是指作品所蕴含的思想、情感等多方面的内容,属文本的纵深层次。作品的主题思想是构成意蕴的主要方面。但是很多作品的主题思想不是确定的,或不是唯一的,作者想要表达的思想和读者感受到的思想有时也是不同的。并且随着读者不同视角和层面的转换,也能发现作品的新意蕴。不过,考试中的“意蕴”是实实在在的,有明确的指向,更有明确的答案和得到答案的依据。比如涉及的具体探究有句子意蕴、标题意蕴、主旨意蕴、意象意蕴、思想意蕴、情感意蕴等。

探究意蕴讲究角度和层面。可以从不同的角度探究,讲的是“广”字,求的是丰富意蕴;也可以从不同的层面探究,由浅层到深层,讲的是“深”字,求的是深层意蕴。

1.意蕴式探究三角度

(1)主角度:作品角度,对作品中的形象(人物形象和物象)、选用的材料、细节描写以及语言表达(散文中精辟且深刻的议论抒情语句)探究、挖掘意蕴。

(2)次角度:作家角度和读者角度。作者的思想观点、生平经历、写作背景等,都可能对作品写作产生极大的影响,从而影响作品的主旨意蕴。读者角度主要是读者的阅读感受。

2.意蕴式探究三层面

表层意蕴 文本中所涉及的基本内容,如文中的人、事、物、景等所蕴含的不同意义以及所体现出的作者的情感倾向。

深层意蕴 民族心理 ①精忠报国;②崇尚自然;③中庸,稳重;④追求大一统;⑤安土重迁,叶落归根;⑥爱好和平,厌恶战争;等等。

人文精神 主要指人的意义和价值、社会责任、个人尊严、人生理想等方面,核心是人的价值追求;还指对人性的关怀,如对生命的关怀,对弱势群体的关怀,对苦难的悲悯情怀等。

学科认知 主要指哲学道理(哲理)、美学文学原理、文化历史规律等。

标杆题:

阅读下面的文字,完成文后题目。

1956年元旦那场雪

徐 剑

1956年新年,并非中国农历的元春之始,天气很冷。2012年夏,李旭阁[注]在北戴河海滨回忆起来,记忆难免有误,但他非常确定地对我说,那年元旦,北京城里落了一场大雪。

雪是从1956年元旦凌晨下起来的,飞飞扬扬了一夜。

第二天清晨,人们推门一看,雪拥长街,行人稀落,北京城郭上下一抹白,若从空中俯瞰,犹如一张巨大宣纸铺陈其上,而匆匆而过的行人,就像泼墨于宣纸上的一滴墨、一个点、一行雁痕鸿爪。

天上一片雪,地下一世界。李旭阁说,他记得昨天晚上离开中南海居仁堂时,天还晴得好。

早已过了下班时间,黄昏泛起,1955年最后一抹夕阳照在中南海居仁堂红墙黄瓦的林苑里。时任军委作战部特种兵处技术组参谋的李旭阁少校,将最后一页台历撕下来,然后,走到窗前,将目光透过古老花格窗的玻璃,投向红墙内外。

一元复始春将至啊。窗外,如火如荼的公私合营运动,遍及每个角隅,热火朝天的场面浮现于京畿的天空,新中国的青春之姿与萧索的北方冬季相峙。

明天就是元旦,终于可以放松一下,带着孩子妻子出去走走了。李旭阁将目光从窗外收回来,收拾了东西,正准备穿上军大衣离去时,特种兵处处长杨坤上校突然走了进来。

“有要紧之事?”李旭阁问。

“是啊!”杨坤扬了扬手中一张入场券说,“明天下午三点新街口排练场有场很重要的讲座,让你参加。”

“什么讲座?”

“我也不知道。”杨坤处长颇有几分神秘地说,“作战部王尚荣部长点了你的名,据说,听讲座的都是驻京各大单位的上将、大将。”

“啊!”李旭阁一脸骇然,规格这么高呀。

“作战部就发了两张票,王部长和你一起参加,有困难吗?”

“没有!”李旭阁摇了摇头。

“好!”

暮霭落了下来,西天最后一抹紫阳被中南海冰湖的暮霭融尽。

李旭阁骑车从居仁堂出来,右拐,从六部口,绕着红墙北行,过毛家湾,从国管局门口向西,穿过红楼电影院,往武衣库总参作战部宿舍骑去。这时,夜色如潮水泛起,街灯昏黄如豆,在薄暮中犹如一只只夏夜里的萤火虫,将北京的万家灯火引燃了,他的身前身后,便是一片灯河,一条人间天河。北京城隅也渐次沉落于宁静之中。

从战争中走来的军人,最喜欢这种安详与静谧。李旭阁喜欢这样的和平之夜。多少年了,他蹚着战场的枪炮声、飞机的轰炸声,一路走来,此时的宁静,与他经历过的战斗生活,截然不同。当然,最挥之不去的炮声,是解放兰州时马步芳军队的炮弹突然在身边爆炸,如同惊雷,战友横飞玉碎,他的耳朵也骤然失聪,好多个月叽叽乱叫;还有在朝鲜战场上,敌机的炮弹从天而降,掀翻了他与耿素墨新婚的小屋,一对新人埋在了瓦砾之中。1953年夏天,抗美援朝战争在板门店画下了历史性的句号,李旭阁夫妇穿越刚熄灭的兵燹,回到了国内。不久,他因为表现出色,被选调到了军委作战部。

家门将近,北京的天空起风了。李旭阁说,他至今还清晰地记得,那天推门而进的时候,即将临盆的妻子耿素墨正腆着大肚子,一边照顾大女儿,一边做饭。人民解放军第一次授衔前,妻子由65军报社记者转业到煤炭工业部党委办公室,不久后大女儿呱呱落地。

“旭阁,明天元旦放假,你陪我们娘俩去拍张照片?”

“明天还真不成。”李旭阁答道。

“有事?”

“有个讲座!在新街口排练场。”

“不就是一堂文化补习课?请个假。”

“岂止是文化补习课!是一个很重要的讲座,作战部就我和部长两个人参加!”

“哦!”妻子脸露讶异之色,哦了一下,便没有再多问。她是个军人,知道丈夫调到作战部工作后,办公的地方就在中南海居仁堂,很明显,就是放在主席和总理身边工作,此乃中国的心脏。对此,她深明大义,忙道:“去吧,去吧,家里有我呢。”

……大雪无声,不知不觉中,落了下来。

丰年好大雪啊!那天早晨,李旭阁推开武衣库小院里西厢房的门,只见一夜瑞雪落下,院子里飘雪成堆,侵至石阶间、窗台上,甚至拥门而伏。雪后一片天光,太阳不知什么时候升了起来。晨曦初照,古老中国因了一群年轻的理想主义者,竟然老树新枝,犹如这朝阳,重曜东方。

扫完了积雪,不知不觉已经中午了。

李旭阁转身到长廊一侧去开自行车锁,然后,骑着车朝新街口排练场缓缓而去:不是看演出,而是听一场涉密程度极高的学术讲座。这场讲座的主角是谁,他不知道。不该问的坚决不问,不该说的坚决不说,这是他必须坚持的一条铁律,但是对于今天这个讲座主讲人是谁,他还是充满了好奇与期待!

一条扫过雪后的街道,在他眼前不断延伸……

(选自长篇报告文学《大国重器——中国火箭军的前世今生》“引子”部分,有删改)

注 李旭阁(1927年1月—2012年10月),1943年参加八路军,曾参加太原、兰州等战役。1951年参加抗美援朝,回国后被选调到军委作战部,后官至第二炮兵司令员。文中写的是他参加钱学森“导弹概述”讲座前的情景。在后来的讲座上,钱学森说新中国完全有能力制造出自己的火箭,并建议中央军委成立一个新军种——火军,即火箭军最初的称呼。

1.联系全文,指出标题中“那场雪”的深层意蕴。

答案 (1)象征新中国(或“新中国青年”)的青春之姿(新貌新颜)。(2)凸显中国的安详、和平和丰收的愿景。(3)暗示中国将在一穷二白的基础上走出一条崭新的强军(火箭军)之路。(意思对即可)

解析 要结合文章写作背景和雪的特点分析标题的深层意蕴。这部作品的写作背景是1956年,新中国成立不久,再结合“古老中国因了一群年轻的理想主义者,竟然老树新枝”,可以看出“雪”象征新中国(或“新中国青年”)的青春之姿(新貌新颜)。再结合文中“丰年好大雪啊!”看出“雪”是安详、和平和丰收的愿景。“一条扫过雪后的街道,在他眼前不断延伸……”,结合文章可知,这条街道实际上就是富国强军之路,所以“雪”暗示中国将在一穷二白的基础上走出一条崭新的强军(火箭军)之路。

2.根据画波浪线的两段文字,试谈报告文学“真实性”“文学性”相结合的特点。

答案 (1)两段文字,一详细写李旭阁从居仁堂出发骑车回家的过程,一择要写李旭阁此前的战斗经历,前者地点明确,后者经历清楚,两者真实地体现了李旭阁当前生活的安详和战斗经历的丰富,也体现了报告文学的“真实性”。(2)画波浪线的文字用比喻、拟人、夸张、想象、对比的修辞手法及富有表现力的动词等,生动形象地描写了李旭阁所见夜景及其历经的战斗,让人如置其境,如历其事,体现了报告文学的“文学性”。(3)报告文学中,真实性是文学性的前提和基础,文学性是对真实性的生动和丰富,两者相辅相成,密不可分。缺了真实,文学成了空中楼阁;缺了文学,则真实所产生的感染力也会大打折扣。

解析 先指出文章“真实性”“文学性”分别表现在哪里,然后分析“真实性”和“文学性”的关系。真实性体现在人物事件、地点的真实上,例如文中提到的“居仁堂”“六部口”“毛家湾”“抗美援朝”都是真实存在的。文学性具体来说就是运用一些表现手法,比如文中“夜色如潮水泛起,街灯昏黄如豆,在薄暮中犹如一只只夏夜里的萤火虫,将北京的万家灯火引燃了”运用了比喻等修辞手法。文学性的好处是增加文字的感染力,给人身临其境之感。二者的关系:报告文学本身要求真实,所以真实是文学的基础,但是报告文学也是文学,如果没有文学性,就会失去吸引力,所以两者相辅相成,密不可分。

类比题:

【2020·浙江省高三一模】阅读下面的文字,完成下面小题。(20分)

老船上岸

阿占

一条二十年的老木头船,用凶恶的风浪做了文身,满布的杀伐之气,就像那些久经沙场的武王。现在,它被搁置在早春的岸滩上,正午时分,若靠近船身,能听见喑哑低闷的声音从深处传来——榫卯彻底相离,绝响四起,生命里最后的动静。咔吧一声!榫卯相扣,这是新船才有的资格。老船恰恰相反,响起来的,是散了架的声音。

渡海的老船,当年渡的是苦难,渡的是艰险,能够从这些个中间抽身而过的,怕也只有仁慈了。老船身上的每一块木头都有灵性,早就成了雷电的一部分,成了风暴的一部分。老船曾经对主人说过,如果有一天老了干不动了,要将它留在大海上,随风浪漂泊,逐渐解体。或者在某个瞬间凭借风浪与礁石的夹击而粉碎,转眼沉入海底——这些都可以让老船拥有从出生到死亡一直属于大海的荣耀感。死于大海,老船相信还会有来世。至不济,也要拥有滩涂一隅,对死亡保持觉知,潮汐涨落,时间显示出不动声色的力量,生命之光与死亡阴影重新融合,流沙如软金覆盖了所有的秘密。

主人肖老大没有背叛老船。在渔村,老船不能用了,拆卸变卖是一种约定俗成,十个有九个船老大都会这么做,除了肖老大。他知道老船不想这样死。相会过千军万马,最后落得变卖残骸,这样的过程比结果更疼痛。死亡最可怕的地方不在于丢失未来,而在于没有了过去。唯肖老大与老船惺惺相惜。

不过是一条渡海的破船,留着干什么?人们不解地问。包括肖老大的儿子。

回想起海上的苍茫日夜,一切背景都简化了都退后了,只剩下孤独的海平线。肖老大和老船始终没有发现岸,他们固守着心中的石头,彼此默契。来了好潮水几天几夜不能睡觉,要趁着潮水浪峰抢鱼。在风口浪尖,他们一起扯着嗓子吼起来。肖老大到死都不会忘记有一年的农历九月初五,早晨出海还是漫天的胭脂彩霞,到了中午头儿海就怒了,眨眼工夫,灌满铁铅的云层越来越厚,沉沉地碾压而过。肖老大从没见过这么逼仄的天空,他感觉快要憋死了。忽然,冰雹噼里啪啦地砸了下来,最小的如鸡蛋,大的竟好比半块砖头。那浪啊,扯天扯地。一个浪峰过来,船被抛了出去;再一个浪峰过来,船又被接住了。渔伙计们不是吐出了苦胆就是吓破了胆,根本无从下手,只听任上天安排。

一个又一个的浪峰之后,肖老大惊奇地发现船竟然没翻,自己还活着。这个时候,岸上的女人们早已哭声一片。冰雹把庄稼地都打烂了,那树叶一样的木头船还能在吗?哭上一阵,又憋了回去,女人们齐齐地跑到码头上等着,死死地望向轰隆翻卷的大海,彼此只说宽慰的话。肖老大与老船相依为命,彼此的悲喜是连同着生死沉浮一起完成的。二十年前,肖老大正值壮年,那个吉日,他兴兴头头地购置了渔网渔具,在新船上贴满了对联——大桅上贴“大将军八面威风”,二桅上贴“二将军日行千里”,三桅上贴“三将军舵后生风”,四桅上贴“四将军前部先锋”,五桅上贴“五将军五路财神”,船舱内贴“船舱满载”“积玉堆金”,大网上贴“开网大吉”,船头上贴“船头无浪多招宝”,船尾上贴“船后生风广进财”……终于,一切停当了,放炮仗,请财神,做羹饭,下水——二十年前的老船是个披挂齐整的新晋武王啊。

船通常需要三年两修。过去的二十年里,肖老大都是按照这个频率把船交给石老二,就像肖老大的爹把船交给石老二的爹,一样。从祖上开始,石家就是半岛地区有名的船匠人,凭借一把斧头、一把刨子、一把锯子、一个凿子、一些麻丝、一点油灰,石家在不同的渔村里施展着匠心和苦心。修船是一种缘分,更是一种悟性——整个木头船都是手工打造的,修补只能依靠手工推进,一寸是一寸,一厘是一厘,想快也快不起来,即便五六米长的小船,缝缝补补也要七八天功夫。以前这门手艺不传外姓人,师傅门下颇为拥挤,后来木船被铁壳大船替代,再加上修船又累又枯燥,很多人转行不干了,年轻人更看不上这份出力差事,修船匠就跟海里的鱼一样,越来越少了。

老船最后一次修整是两年前的事情。这船到年岁了,石老二说。我也到年岁了,肖老大说,春秋天三五海里跑跑,捞点小鱼虾,就消停了。后来又说到了各自的儿子。肖老大的搞养殖,石老二的开渔家宴,他们不会打鱼也不会修船,钱倒没少赚。

茶水浓酽才能解暑,茶锈如铁,就像岁月的坚硬。肖老大给石老二递了烟,笑眯眯地说下去——那些年船把肖老大带到了不为人知的所在。海怪,大鱼,他都见了。大鱼的脊背是黑乎乎的,拱形,就像退潮时露出的岛子。有月亮没有风的晚上,船把肖老大带到海中央,大鱼就会来报信,告诉他在哪里撒网能满载而归。鱼嘴一张一合,脆生生的声响能在水面上走很远。肖老大就仰天长笑,那笑声甚至能把月亮击落。

夏天之后,肖老大与石老二再无后会。又过了一个夏天,肖老大与老船一起上岸,渔网渔具都撒在房顶上,老船则风化于天地自然之间,于是便有了开头的那一幕。也许用不了多久,人们会说,看那老船,像被狼吃剩的牛或马的骨架,也像被人和猫吃过的鱼的骨架。到那个时候,肖老大必定更老了,每逢涨大潮的日子,他都要孑孓而行于岸滩,去看望老船。海风啸叫起来,浪的堆叠如雪,他们一起组成了举世的废墟。

(《解放日报》2019年4月25日,有删改)

1.概括老船上岸的原因。(4分)

2.赏析文中画横线语句。(5分)

3.从老船的视角评价肖老大。(5分)

4.结合文本,谈谈你对文末“举世的废墟”的理解。(6分)

【答案】

1.(1)船到年岁了。(2)肖老大到年岁了。(3)鱼越来越少了。(4)年轻一代已经不愿继承老一代的职业。

2.(1)从修辞角度看:比喻、夸张、拟人手法。“大鱼的脊背”像“退潮时露出的岛子”,用比喻手法写出了当年船带肖老大看到了海中神奇的景象。用夸张手法写肖老大的笑声,表现他的勇敢和自信。用拟人手法写船带肖老大到“不为人知的地方”,到“海中央”,写出了船和肖老大之间心灵相通。用拟人手法写“报信”,写出了肖老大是捕鱼行家。(2)从句式角度看:长短句交错,“海怪,大鱼,他都见了”等短句与前后的长句结合,使行文富有节奏。(3)从表达方式看:细节描写(动作描写),“鱼嘴一张一合”“肖老大就仰天长笑”等写出了船夫海上捕鱼时的特殊经历。(4)从语言特征看:“笑眯眯”“黑乎乎”“脆生生”等叠词的使用增强了文章节奏感。

3.(1)肖老大,你是讲信用重情的人。我老了,不能用了,你没有像别人一样把我拆卸变卖。你是最懂我的人,你让我到死都拥有过去。二十年前,你把我披挂整齐并坚持三年两修,从未停止,直到我们都老去。现在,你还不忘时时来看我。(2)肖老大,你是坚强勇敢的人。生死沉浮,历经苦难艰险,在海上几天几夜不睡觉,在冰雹中幸存下来,你从来不曾放弃退缩。

4.(1)肖老大年老了,不能出海,船也年久失修,风化于天地自然间,已无法下海,两者都成了“废墟”。

(2)肖老大与老船相依为命,悲喜与共,一起生死沉浮,一直拥有从出生到死亡属于大海的荣耀感,他们一起构成了“举世的废墟”。

【解析】

1.本题考查理解内容并概括要点的能力。解答此题,首先要认真审题,明确题干要求;然后整体感知文章内容,明确答案涉及的语段内容,勾画出关键语句;最后分类整理,概括答案。

本题要求概括老船上岸的原因,原因一般分直接与间接原因,概括时要保证准确而且全面。结合原文语句“这船到年岁了,石老二说”“我也到年岁了,肖老大说,春秋天三五海里跑跑,捞点小鱼虾,就消停了”“后来又说到了各自的儿子。肖老大的搞养殖,石老二的开渔家宴,他们不会打鱼也不会修船,钱倒没少赚”“年轻人更看不上这份出力差事,修船匠就跟海里的鱼一样,越来越少了”。结合以上内容从船、人、鱼、职业承继四个角度概括即可。

2.本题考查赏析句子的能力。解答本题,首先要认真阅读并理解句子的内容;然后从修辞手法、用词、句式、情感等角度,分析并明确句子的表达特点,从而确定赏析点;最后结合内容,认真揣摩作者情感,分析句子的表达效果。

文中画横线语句是写肖老大讲述这些年来与老船的经历,有所见、所闻、所感。从表达方式上来看,侧重描写,“鱼嘴一张一合”“肖老大就仰天长笑”等典型的细节描写,生动、形象、真实的展现了海上捕鱼的情景感受。从修辞手法来看,“大鱼的脊背是黑乎乎的,拱形,就像退潮时露出的岛子”使用比喻,形象地写出肖老大看见的神奇的景象;“那些年船把肖老大带到了不为人知的所在”“船把肖老大带到海中央,大鱼就会来报信,告诉他在哪里撒网能满载而归”运用拟人,写出了船与人心灵相通;“肖老大就仰天长笑,那笑声甚至能把月亮击落”运用夸张的手法,表现人物的气势与自信。从句式特点和用词上看,长短句交错,及“笑眯眯”“黑乎乎”“脆生生”等叠词的使用,都使描述生动、活泼,读来节奏明快。

3.本题考查赏析、评价人物形象的能力。文学作品中人物形象的刻画分直接描写和间接描写。解答此题,首先要整体感知文章内容,根据要求梳理出主要事件;然后结合具体事件分析人物形象,分析时从人物身份、职业,正侧面描写,以及作者倾向等角度入手,准确全面的评价人物形象特点;最后选择准确的词语,结合内容分析作答。

首先,审题时注意题干提示信息:对象“肖老大”,答题角度“从老船的视角”评价。然后,结合文章标题“老船上岸”及整体内容可知,文章内容写老船为什么上岸(上岸前),上岸后怎样。上岸前,老船与肖老大共同经历二十年的海上捕鱼经历,见证了二十年来肖老大意气风发的时候。结合语句“来了好潮水几天几夜不能睡觉,要趁着潮水浪峰抢鱼。在风口浪尖,他们一起扯着嗓子吼起来”“冰雹噼里啪啦地砸了下来,最小的如鸡蛋,大的竟好比半块砖头。那浪啊,扯天扯地。一个浪峰过来,船被抛了出去;再一个浪峰过来,船又被接住了……一个又一个的浪峰之后,肖老大惊奇地发现船竟然没翻,自己还活着”分析,肖老大是勇敢坚强的人。上岸后,主人肖老大没有背叛老船,结合语句“在渔村,老船不能用了,拆卸变卖是一种约定俗成,十个有九个船老大都会这么做,除了肖老大。他知道老船不想这样死”“到那个时候,肖老大必定更老了,每逢涨大潮的日子,他都要孑孓而行于岸滩,去看望老船”“船通常需要三年两修。过去的二十年里,肖老大都是按照这个频率把船交给石老二”分析,肖老大是重情重信的人。最后,结合以上分析,注意用第二人称评价肖老大形象特点。

4.本题考查理解关键短语含义的能力。解答此题,首先要理解短语的表层意义,然后回归原句,结合语境揣摩短语的深层意义或言外之意(包括所表达的作者的思想、感情、观点、态度,所描述人物的思想、性格,及本身的丰富意蕴等)。可从这几个方面入手:分析词语,分析结构,分析在文中的位置,分析手法,分析表达意图等。

首先,从短语结构来看,“举世的废墟”是一个偏正短语。中心词“废墟”,本指遭受破坏或灾害后变成的荒凉的地方;“举世”是定语,起修饰作用,指整个世间、全世界。然后,回归原文语境分析其含义。结合文中原句“海风啸叫起来,浪的堆叠如雪,他们一起组成了举世的废墟”可知,“举世的废墟”是“他们”组成的,“他们”指因衰老不能出海的肖老大和风浪侵蚀下废弃的老船。再结合原文语句“死亡最可怕的地方不在于丢失未来,而在于没有了过去。唯肖老大与老船惺惺相惜”“肖老大与老船相依为命,彼此的悲喜是连同着生死沉浮一起完成的”“又过了一个夏天,肖老大与老船一起上岸”分析,“举世的”是突出肖老大与老船生死相知、相惜的情感。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_