人教版(2019)高中语文 必修上册同步训练 第6课 芣苢 插秧歌word版含答案

文档属性

| 名称 | 人教版(2019)高中语文 必修上册同步训练 第6课 芣苢 插秧歌word版含答案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 147.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第6课 芣苢 插秧歌

必备知识基础练 进阶训练第一层:语言建构与运用

1.下列加点字的注音有误的一项是( )

A.芣苢(fú yǐ) 蓑衣(suō) 抛秧(pāo)

B.掇之(duō) 肩胛(jiǎ) 兜鍪(máo)

C.捋之(luō) 半霎(shà) 折腰(zhé)

D.袺之(jié) 襭之(xié) 莳田(shì)

2.下列加点词语的解释,有误的一项是( )

A.芣苢:车前草 采采:采集 兜鍪:古代战士戴的头盔

B.薄言:都是助词,无义 有之:取得,获得 唤渠:代词,他

C.袺之:提起衣襟兜东西 朝餐:早饭;吃早饭 半霎:极短的时间

D.襭之:把衣襟扎在腰带上兜东西 莳:栽种 匝:遍;满

3.下列词语的书写不完全正确的一项是( )

A.薄言掇之 缀满枝头 啜汤 笔耕不辍

B.哀鸿遍野 衰草离披 蓑笠 忠心耿耿

C.刹那芳华 杀羽而归 霎时 钩戟长铩

D.绕树三匝 搬石砸脚 雏鸭 焦眉皱眼

4.下面各项中加点词与例句加点词意义和用法相同的一项是( )

例句:采采芣苢,薄言袺之

A.儿已薄禄相 B.不宜妄自菲薄

C.日薄西山 D.薄言有之

5.下列文学常识说法有误的一项是( )

A.《诗经》在先秦时期称为《诗》,或取其整数称《诗三百》。西汉时被尊为儒家经典,始称《诗经》,并沿用至今。在内容上分为《风》《雅》《颂》三个部分。

B.杨万里与陆游、尤袤、范成大并称为“中兴四大诗人”。他的诗歌大多描写自然景物,创造了语言浅近明白、清新自然且富有幽默情趣的“诚斋体”。

C.七言律诗是中国古代诗歌的一种体裁,简称七律,属于近体诗范畴,起源于南朝齐永明时沈约等讲究声律、对偶的新体诗,至初唐时进一步发展定型。

D.七律格律严密,要求诗句字数整齐划一,由八句组成,每句七个字,每两句为一联,共四联,分首联、颔联、颈联和尾联,四联都要求对仗。

6.下列各项中,加点词用法完全相同的一项是( )

A.薄言有之 此人一一为具言所闻

B.言和而色夷 成一家之言

C.秧根未牢莳未匝 绕树三匝

D.小人比而不周 朋比为奸

7.下列各项中所含词类活用现象和例句完全相同的一项是( )

A.《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,收集了从西周初年至春秋中叶的诗歌305篇,古称“诗三百”。

B.“风”“雅”“颂”是《诗经》的三部分,其中“雅”是《诗经》中的精华部分;“赋”“比”“兴”是《诗经》的表现手法,后人把它们合称为“诗经六义”。

C.我国文学史上向来“风”“骚”并称。“风”就是指《诗经》中的“国风”,“骚”是指屈原的代表作《离骚》。“风骚”是指我国古代文学的现实主义和浪漫主义传统,后代也用“风骚”泛指文学。

D.《诗经》又简称《诗》,《尚书》又简称《书》,“五经”指的是《诗》《书》《礼》《易》《春秋》。

关键能力综合练 进阶训练第二层:思维发展与提升

(一)阅读下面这首诗,完成后面的问题。

硕 鼠

硕鼠硕鼠,无食我黍!三岁贯女,莫我肯顾。

逝将去女,适彼乐土。乐土乐土,爰得我所!

硕鼠硕鼠,无食我麦!三岁贯女,莫我肯德。

逝将去女,适彼乐国。乐国乐国,爰得我直!

硕鼠硕鼠,无食我苗!三岁贯女,莫我肯劳。

逝将去女,适彼乐郊。乐郊乐郊,谁之永号!

1.下列对本诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.“黍”“麦”“苗”分别指黄米、麦子和未成熟的庄稼苗,从中可见奴隶主无所不贪的特点。

B.“三岁贯女,莫我肯德”表明奴隶们对“硕鼠”的为富不仁已忍无可忍。

C.“硕鼠硕鼠,无食我黍”以奴隶们向“硕鼠”的祈求,表现出“硕鼠”贪婪凶残的本性。

D.这首诗深刻反映了奴隶时代的阶级对立,表现了劳动者们的反抗精神。

2.这首诗主要运用了哪种表现手法?在结构上采用了什么形式?请结合诗句,分析它们各自的表达效果。

答:

(二)阅读下面这首诗,完成后面的问题。

夜寒独觉

杨万里

儿啼惊觉梦中身,恰则华胥政【注】问津。

脚到五更偏作冷,老来万事不如人。

若无窗月谁相伴,听尽鸡声不肯晨。

尚有布衾寒似铁,无衾似铁始言贫。

【注】 华胥政:黄帝梦入华胥仙国。该国百姓听任自然,甚为自得。后遂用“华胥梦、梦华胥、华胥路、华胥境、华胥国、华胥政”等指梦境、仙境。

3.下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )

A.诗的第一句写小儿啼哭惊扰了自己的美梦,对小儿啼哭表现出了烦躁的心情。

B.“恰则华胥政问津”运用典故,反衬出诗人现实处境艰辛、生活不如意的境况。

C.“老来万事不如人”是诗人“脚到五更偏作冷”的直接感叹,表现出诗人内心的凄凉。

D.“若无窗月谁相伴”以窗外明月烘托出孤寂的氛围,以“谁相伴”抒发内心的孤独。

4.这首诗刻画了一个什么样的人物形象?请结合全诗作简要分析。

答:

(三)阅读下面这首诗,完成后面的问题。

君子于役①

《诗经》

君子于役,不知其期,曷至哉?鸡栖于埘②,日之夕矣,羊牛下来。君子于役,如之何勿思!

君子于役,不日不月,曷其有佸③?鸡栖于桀④,日之夕矣,羊牛下括⑤。君子于役,苟无饥渴?

【注】 ①役:徭役或兵役。②埘(shí):在墙上凿洞修成的鸡窝。③佸(huó):相会。④桀:这里指供鸡栖息的横木。⑤括:义同“佸”,这里指牛羊聚集在一起。

5.下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )

A.这是一首很朴素的诗,以重章叠句的手法来推进情感的抒发。

B.每节开头,都是男主人公用简单的语言说出的内心独白。

C.主人公带着叹息问出了“曷至哉”:到底什么时候才能回来呢?

D.本诗抒发了思妇对久役不归的丈夫的思念之情,反映了战争或劳役给家庭带来的痛苦。

6.本诗描绘了一幅什么样的画面?请结合全诗分析。

答:

7.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《芣苢》一诗出自《诗经·周南》,这是妇女们采集野菜时唱的一首民歌,它的起首句是: , 。

(2)《芣苢》一诗中,“采采芣苢, 。采采芣苢, ”是对采摘过程的细腻观察。

(3)《芣苢》一诗中,“采采芣苢, 。采采芣苢, ”是对收工时满载而归的叙写。

(4)《插秧歌》一诗中运用比喻暗示抢插稻秧就像一场紧张的战斗,突出了农忙抢种的两句是: , 。

(5)《插秧歌》一诗中描写家人送饭让歇一会儿却无人答话,劳作者连抬头看一眼的工夫也没有的两句是: , 。

(6)《插秧歌》一诗中模拟田夫口吻回应送饭人的两句是: , 。

学科素养升级练 进阶训练第三层:审美鉴赏与创造+文化传承与理解

阅读下面的文字,完成1~3题。

山水画意境的产生,( )于思想感情。 ① ,又与对客观事物认识的深度有关。要深入全面地认识对象,( )身临其境,长期观察。齐白石画虾,就是在长期观察中,在不断表现的过程中,对虾的认识才逐渐深入了,也( )对事物的认识全面了,达到“全马在胸”“胸有成竹”“白纸对青天”“造化在手”的程度,( )把握对象的精神实质,赋予对象以生命。对客观对象不熟悉或不太熟悉,就一定画不出好画。写景就是为了写情,这一点,在中国优秀诗人和画家心里是很明确的。无论写诗或者作画,都要求站得高于现实。这样来认识、观察现实,就可能全面深入。毛泽东《沁园春·雪》开头两句“千里冰封,万里雪飘”,就充分体现了诗人胸怀和思想的高度境界。山水画不强调“光”,而是注重表现长期观察的结果。 ② ,在山水画家看来,早晨八点钟或中午十二点,都不是重要的,重要的是表现松树的精神实质。像五代画家荆浩在太行山上画松树,朝朝暮暮长期观察,画松“凡数万本,始得其真”。一位画家出外写生,两个礼拜就画了一百多张,这当然只能浮光掠影,不可能深刻认识对象,更不可能创造意境。一棵树、一座山, ③ ,经过画家思想感情的夸张渲染,意境会更加鲜明,木然地画画是画不出好画的。一个山水画家对所描绘的景物,一定要有强烈的、真挚的、朴素的感情,有的画家没有深刻感受,没有表达自己亲身感受的强烈愿望,总是重复别人的,就不会有意境的独创性。

1.依次填入文中括号处的词语,最恰当的一项是( )

A.有赖 需要 只要 就能

B.依附 必须 只要 就能

C.有赖 必须 只有 才能

D.依附 需要 只有 才能

2.文中画波浪线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.无论写诗还是作画,都要求站得高于现实。这样来观察、认识现实,才可能全面深入。

B.无论写诗或者作画,都要求站得高于现实。这样来观察、认识现实,就可能全面深入。

C.无论写诗还是作画,都要求站得高于现实。这样来认识、观察现实,就可能全面深入。

D.无论写诗或者作画,都要求站得高于现实。这样来认识、观察现实,才可能全面深入。

3.请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过8个字。

①

②

③

4.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

桥从《诗经》里延伸开来,横跨在岁月的河流上,① ,仰看日月星宇,承载着所有人的脚步,谦卑地迎来送往。任时光的流水从脚下消逝,让胸膛里带着菜花香的习习河风,去抚慰岁月的苍凉。桥下是潺潺流水,水中是参差荇菜,古代的月亮照着今人。谁是那窈窕淑女?② ?谁还在溯游从之,寤寐求之?谁还在水边寄托着相思?走进水乡,不经意,③ 。

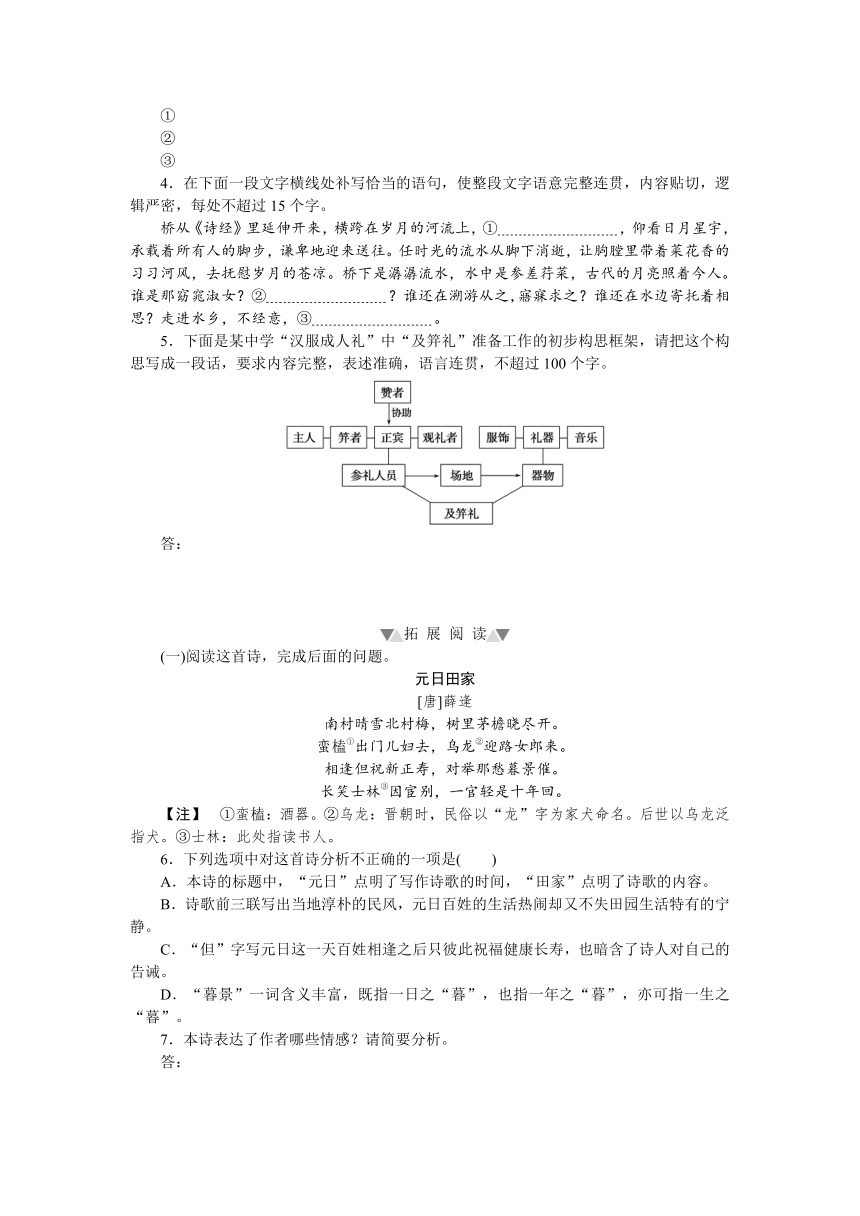

5.下面是某中学“汉服成人礼”中“及笄礼”准备工作的初步构思框架,请把这个构思写成一段话,要求内容完整,表述准确,语言连贯,不超过100个字。

答:

(一)阅读这首诗,完成后面的问题。

元日田家

[唐]薛逢

南村晴雪北村梅,树里茅檐晓尽开。

蛮榼①出门儿妇去,乌龙②迎路女郎来。

相逢但祝新正寿,对举那愁暮景催。

长笑士林③因宦别,一官轻是十年回。

【注】 ①蛮榼:酒器。②乌龙:晋朝时,民俗以“龙”字为家犬命名。后世以乌龙泛指犬。③士林:此处指读书人。

6.下列选项中对这首诗分析不正确的一项是( )

A.本诗的标题中,“元日”点明了写作诗歌的时间,“田家”点明了诗歌的内容。

B.诗歌前三联写出当地淳朴的民风,元日百姓的生活热闹却又不失田园生活特有的宁静。

C.“但”字写元日这一天百姓相逢之后只彼此祝福健康长寿,也暗含了诗人对自己的告诫。

D.“暮景”一词含义丰富,既指一日之“暮”,也指一年之“暮”,亦可指一生之“暮”。

7.本诗表达了作者哪些情感?请简要分析。

答:

(二)阅读下面这首诗,完成后面的问题。

癸卯岁始春怀古田舍二首(其二)

[东晋]陶渊明

先师有遗训,忧道不忧贫。

瞻望邈难逮,转欲志长勤。

秉耒欢时务,解颜劝农人。

平畴交远风,良苗亦怀新。

虽未量岁功,既事多所欣。

耕种有时息,行者无问津【注】。

日入相与归,壶浆劳近邻。

长吟掩柴门,聊为陇亩民。

【注】 问津:指孔子让子路向两位隐士长沮、桀溺问路的典故。

8.下列对这首诗的理解和赏析,不恰当的一项是( )

A.诗人尽管尊崇孔子,但他意识到“忧道不忧贫”难以践行,因此立志躬耕,这体现了他对孔子人生选择的否定。

B.诗人亲自参与田间劳作,不仅快乐地拿起农具耕种,还面带笑容鼓励农人们积极从事劳动。

C.“虽未量岁功,既事多所欣”,意思是说不必斤斤计较收成如何,愉悦就在耕耘的过程中。

D.这首诗融说理、叙事、写景、抒情于一体,意境清淡悠远,语言平白如话,富有表现力。

9.“长吟掩柴门,聊为陇亩民”表达了哪些情感?

答:

(三)阅读下面这首宋诗,完成后面的问题。

初发太城留别田父①

范成大

秋苗五月未入土,行人欲行心更苦。

路逢田翁有好语,竞说宿来三尺雨。

行人虽去亦伸眉,翁皆好住莫相思。

流渠汤汤声满野,今年醉饱鸡豚社②。

【注】 ①诗人题注:西蜀夏旱,未行前数日连得雨,父老云:“今岁又熟矣!”太城:成都。②社,古代指土地神和祭祀土地神的地方、日子以及祭礼。

10.下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )

A.第一联写诗人将要远行,与田父离别难舍之情,也突出为秋苗未栽种而忧苦。

B.第四句中的“竞”字,写出田翁们争着告诉诗人昨晚下了一场大雨的喜悦。

C.第五、六句写诗人的高兴及原因:田翁们不必再为收成愁虑,可以安心生活了。

D.全诗以质朴无华的语言,充分表达了诗人对农事和农民生活的深切关心之情。

11.请赏析最后一联“流渠汤汤声满野,今年醉饱鸡豚社”的精妙之处。

答:

第6课 芣苢 插秧歌

必备知识基础练

1.解析:兜鍪(móu),古代打仗时战士所戴的头盔。

答案:B

2.解析:采采:茂盛的样子。

答案:A

3.解析:杀羽而归—铩羽而归。

答案:C

4.解析:例句和D项均属语助词,无实义,主要起补充音节的作用。A.形容词,微,少;B.动词,轻视;C.动词,迫近。

答案:D

5.解析:“四联都要求对仗”说法有误,仅中间两联要求对仗。

答案:D

6.解析:A.助词,无实义/动词,说;B.名词,言辞/名词,著作,书籍,学说;C.遍,满/周,绕一圈;D.动词,勾结。

答案:D

7.解析:“风”是《诗经》中的精华部分。

答案:B

关键能力综合练

1.解析:“祈求”说法不当,应当是“奴隶们对‘硕鼠’残酷剥削的罪恶行径的揭露和斥责”。

答案:C

2.解析:(1)表现手法上,本诗采用“比”的手法,把奴隶主比作贪婪可憎的大老鼠,不仅形象地刻画了剥削者的丑恶面目,还揭示了他们的凶残本性。(2)结构上,本诗最大的特点是每句四字,重章叠句,反复咏唱。每章的前四句重在揭露和斥责奴隶主的残酷剥削,后四句重在表现劳动者们对美好生活的追求。重章叠句的普遍作用是增强诗歌的音乐性和节奏感,读来朗朗上口;开拓诗歌意境,丰富诗歌内容,有利于感情的抒发。

答案:(1)通篇采用“比”的手法,把剥削阶级比作偷吃劳动果实的大老鼠,活画出他们可憎可鄙的贪婪嘴脸。表达效果:揭露了剥削阶级的凶残本性。

(2)重章叠句。表达效果:①增强了诗歌的音乐性和节奏感;②开拓了诗歌的意境,丰富了诗歌的内容;③使抒情更加有力,强烈地表达了奴隶们对剥削阶级残酷剥削的罪恶行径的揭露和斥责。(结合诗歌内容分析即可)

3.解析:A“对小儿啼哭表现出了烦躁的心情”错误,从下文的处境可以看出诗人惊觉不完全是因为小儿啼哭,因此对小儿啼哭并无烦躁的心情。

答案:A

4.解析:本题考查的是对诗歌中人物形象的分析,要注意结合诗歌中诗句进行分析。诗人用“梦中身”“谁相伴”点明了客居他乡的身份;用“老来万事不如人”感叹自己年老体衰;用“听尽鸡声”表达出内心的孤独;用“布衾寒似铁”写出了生活的贫穷。

答案:刻画了一个客居他乡,年老体衰,孤独贫穷的老人形象。诗人用“梦中身”“谁相伴”点明了客居他乡的身份;用“老来万事不如人”感叹自己年老体衰;用“听尽鸡声”表达出内心的孤独;用“布衾寒似铁”写出了生活的贫穷。

5.解析:B项,“都是男主人公……的内心独白”理解有误,本诗写妻子思念在外服役的丈夫,是女主人公的内心独白。

答案:B

6.解析:本诗通过刻画日常生活细节,点染思妇家庭生活的情景与其思夫的气氛,用黄昏的群鸡归窝、羊牛下山归栏的情景,衬托出女主人公对远方服役的丈夫的思念之情。

答案:①日暮黄昏,牛羊下山,群鸡归窝,思妇思念久役不归的丈夫。②运用衬托手法,以禽畜归家衬托女主人公对久役不归的丈夫的思念之情,情景交融,更见情浓。

7.解析:注意题干要求,必须一一对应,这就要求平时必须对诗句理解分析到位;其次注意关键字的正确书写。

答案:(1)采采芣苢 薄言采之 (2)薄言掇之 薄言捋之 (3)薄言袺之 薄言襭之 (4)笠是兜鍪蓑是甲 雨从头上湿到胛 (5)唤渠朝餐歇半霎 低头折腰只不答 (6)秧根未牢莳未匝 照管鹅儿与雏鸭

学科素养升级练

1.解析:有赖:意思是要依靠,往往与“于”连用。依附:附着在其他事物上;也指依赖或从属。句子指山水画意境的产生,要依靠于思想感情,故用“有赖”更符合语境,故排除BD。需要:强调对可见可感物件的要求,主体与客体之间有着要求与被要求,使用与被使用关系。必须:事理上的必要和情理上的必要,副词,有强调的语气,多作状语。句中指要深入全面地认识对象,在情理上就一定要身临其境。故用“必须”更符合语境,故排除AD。只要:表示具有充分的条件,往往与“就”“就能”搭配。只有:唯有,仅有,连词,表示必需的条件,下文与用“才”“方”等词语呼应。句中对事物的认识全面并达到一定的程度,是“把握对象的精神实质,赋予对象以生命”的必要条件,而不是充分条件,故用“只有……才能”,故排除AB。故选C。

答案:C

2.解析:画波浪线的句子有两处语病,一是“无论……或者”搭配不当,应改为“无论……还是……(都)……”,故排除BD。语病二是依据“都要求站得高于现实”,说明句子强调必要条件,故“就可能全面深入”的“就”使用不当,因为“就”表示充分条件,应将“就”改为“才”,据此排除BC。故选A。

答案:A

3.解析:第一处,依据后句的“又与对客观事物认识的深度有关”,说明横线上需要补充主语对象;又依据前句“山水画意境的产生……于思想感情”的内容和句式,可推出答案。第二处依据“山水画……而是注重表现长期观察的结果”“像五代画家荆浩在太行山上画松树,朝朝暮暮长期观察”可知,后文画松是对前文“注重表现长期观察的结果”的举例阐释,由此可推出答案。第三处依据前文“重要的是表现松树的精神实质”“一棵树、一座山……经过画家思想感情的夸张渲染,意境会更加鲜明”可知,句意强调经过画家思想感情的夸张渲染,能创造更鲜明的意境,更表现物的精神实质,据此可推出答案。

答案:①而思想感情的产生 ②拿画松树来说 ③观其精神实质

4.解析:根据瞻前顾后原则,①空后有“仰看”,那么第一个空应与“俯”有关,后面还有“桥下是潺潺流水”,说明是听水声,故用“俯听流水淙淙”。第二空前面内容与《关雎》有关,前一句为“谁是那窈窕的淑女”,那么这句应是“谁是那在水一方的伊人”。第三个空,结合上文,“走进水乡,不经意”,该是总结,可填写“就走进古人为今人设计的梦中”。

答案:示例:①俯听流水淙淙 ②谁是那在水一方的伊人 ③就走进古人为今人设计的梦中

5.答案:及笄礼准备工作首先需要落实参礼人员,参礼人员包括主人、笄者、正宾、协助正宾的赞者以及若干观礼者;人员确定后,要选好场地;随后准备好及笄所需要的服饰、礼器以及相应的音乐曲目。

6.解析:A项,“‘元日’点明了写作诗歌的时间”错。诗中写的是百姓元日的情形,不一定是诗人写诗的时候。

答案:A

7.解析:本题考查鉴赏诗歌的思想情感,在读懂诗的基础上做题。本诗写于作者被贬四川之时,但全诗并未有愁怨之情。首联写南村北村雪后初晴、红梅映雪的美景。清晨,家家户户打开家门欢度元日,一派祥和之景。颔联“蛮榼出门”“乌龙迎路”,写少男少女携带了美酒去串门,狗儿欢快地迎接客人的到来,表达了诗人对田园生活的羡慕之情。颈联写人们相遇之后只相互问好,祝愿长寿,酒桌上人们相互举杯,丝毫不觉岁月流逝、老年将至。“但祝”“那愁”表现出元日这天诗人、百姓欢度佳节的景象,暗含了一种过节的愉悦之情。尾联上句“长笑士林因宦别”,读书人为了做官,不得不去乡别亲,多么的可笑。下句“一官轻是十年回”,写外出做官,至少十年才能回到家乡。尾联写作者在感受了农家淳朴的民风、欢乐的节日之后,流露出对宦游生活的厌倦,继而表达了对回家的渴望。

答案:①过节的愉悦之情:“但祝”“那愁”表现出元日这天诗人、百姓欢度佳节的景象。暗含了一种愉悦之情。②对宦游生活的厌倦之情:“长笑士林因宦别”,读书人为了做官,不得不去乡别亲,多么的可笑。③对回乡的渴望之情:“一官轻是十年回”,外出做官,至少十年才能回到家乡,可见回乡之情是多么的迫切。④对田园生活的羡慕之情:“树里茅檐”“蛮榼出门”“乌龙迎路”“但祝”“那愁”表现当地民风淳朴,流露出作者的羡慕之情。

8.解析:作者对孔子无否定之意。

答案:A

9.答案:(1)诗人躬耕田园、避世隐逸的宁静淡泊之情。

(2)济世与归隐相矛盾的复杂情感。

10.解析:“田翁们不必再为收成愁虑”不正确,根据诗句“行人虽去亦伸眉”可知“愁眉舒展”的是行人,“莫相思”是“不要挂念我”。

答案:C

11.解析:对诗句的赏析,可以先从诗句中的关键词入手,从对词语的赏析中体会诗句的意蕴;在赏析诗歌关键诗句时,要注重对诗句所使用的手法进行赏析;体会诗人情感,赏析古代诗歌的关键诗句要注重把握诗人的情感,诗人的情感可以从诗歌描写、叙述的具体内容中体会。先指出运用的艺术手法,然后阐释诗句的含意,最后分析诗句所蕴含的思想感情。“流渠汤汤声满野”是实写当时的满野潺潺流动的沟渠水,“今年醉饱鸡豚社”是虚写秋社时人们杀鸡宰猪祭祀神灵、庆祝丰收的情景。也可把这两句都当成诗人的想象,对田野情景和未来丰收景象的想象。这虚写之景是诗人的美好祝愿。

答案:这一联,运用虚实结合(或想象)的艺术手法,实写当时的满野潺潺流动的沟渠水,虚写秋社时人们杀鸡宰猪祭祀神灵、庆祝丰收的情景,表达诗人对成都人们的真诚而美好的祝愿。

必备知识基础练 进阶训练第一层:语言建构与运用

1.下列加点字的注音有误的一项是( )

A.芣苢(fú yǐ) 蓑衣(suō) 抛秧(pāo)

B.掇之(duō) 肩胛(jiǎ) 兜鍪(máo)

C.捋之(luō) 半霎(shà) 折腰(zhé)

D.袺之(jié) 襭之(xié) 莳田(shì)

2.下列加点词语的解释,有误的一项是( )

A.芣苢:车前草 采采:采集 兜鍪:古代战士戴的头盔

B.薄言:都是助词,无义 有之:取得,获得 唤渠:代词,他

C.袺之:提起衣襟兜东西 朝餐:早饭;吃早饭 半霎:极短的时间

D.襭之:把衣襟扎在腰带上兜东西 莳:栽种 匝:遍;满

3.下列词语的书写不完全正确的一项是( )

A.薄言掇之 缀满枝头 啜汤 笔耕不辍

B.哀鸿遍野 衰草离披 蓑笠 忠心耿耿

C.刹那芳华 杀羽而归 霎时 钩戟长铩

D.绕树三匝 搬石砸脚 雏鸭 焦眉皱眼

4.下面各项中加点词与例句加点词意义和用法相同的一项是( )

例句:采采芣苢,薄言袺之

A.儿已薄禄相 B.不宜妄自菲薄

C.日薄西山 D.薄言有之

5.下列文学常识说法有误的一项是( )

A.《诗经》在先秦时期称为《诗》,或取其整数称《诗三百》。西汉时被尊为儒家经典,始称《诗经》,并沿用至今。在内容上分为《风》《雅》《颂》三个部分。

B.杨万里与陆游、尤袤、范成大并称为“中兴四大诗人”。他的诗歌大多描写自然景物,创造了语言浅近明白、清新自然且富有幽默情趣的“诚斋体”。

C.七言律诗是中国古代诗歌的一种体裁,简称七律,属于近体诗范畴,起源于南朝齐永明时沈约等讲究声律、对偶的新体诗,至初唐时进一步发展定型。

D.七律格律严密,要求诗句字数整齐划一,由八句组成,每句七个字,每两句为一联,共四联,分首联、颔联、颈联和尾联,四联都要求对仗。

6.下列各项中,加点词用法完全相同的一项是( )

A.薄言有之 此人一一为具言所闻

B.言和而色夷 成一家之言

C.秧根未牢莳未匝 绕树三匝

D.小人比而不周 朋比为奸

7.下列各项中所含词类活用现象和例句完全相同的一项是( )

A.《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,收集了从西周初年至春秋中叶的诗歌305篇,古称“诗三百”。

B.“风”“雅”“颂”是《诗经》的三部分,其中“雅”是《诗经》中的精华部分;“赋”“比”“兴”是《诗经》的表现手法,后人把它们合称为“诗经六义”。

C.我国文学史上向来“风”“骚”并称。“风”就是指《诗经》中的“国风”,“骚”是指屈原的代表作《离骚》。“风骚”是指我国古代文学的现实主义和浪漫主义传统,后代也用“风骚”泛指文学。

D.《诗经》又简称《诗》,《尚书》又简称《书》,“五经”指的是《诗》《书》《礼》《易》《春秋》。

关键能力综合练 进阶训练第二层:思维发展与提升

(一)阅读下面这首诗,完成后面的问题。

硕 鼠

硕鼠硕鼠,无食我黍!三岁贯女,莫我肯顾。

逝将去女,适彼乐土。乐土乐土,爰得我所!

硕鼠硕鼠,无食我麦!三岁贯女,莫我肯德。

逝将去女,适彼乐国。乐国乐国,爰得我直!

硕鼠硕鼠,无食我苗!三岁贯女,莫我肯劳。

逝将去女,适彼乐郊。乐郊乐郊,谁之永号!

1.下列对本诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.“黍”“麦”“苗”分别指黄米、麦子和未成熟的庄稼苗,从中可见奴隶主无所不贪的特点。

B.“三岁贯女,莫我肯德”表明奴隶们对“硕鼠”的为富不仁已忍无可忍。

C.“硕鼠硕鼠,无食我黍”以奴隶们向“硕鼠”的祈求,表现出“硕鼠”贪婪凶残的本性。

D.这首诗深刻反映了奴隶时代的阶级对立,表现了劳动者们的反抗精神。

2.这首诗主要运用了哪种表现手法?在结构上采用了什么形式?请结合诗句,分析它们各自的表达效果。

答:

(二)阅读下面这首诗,完成后面的问题。

夜寒独觉

杨万里

儿啼惊觉梦中身,恰则华胥政【注】问津。

脚到五更偏作冷,老来万事不如人。

若无窗月谁相伴,听尽鸡声不肯晨。

尚有布衾寒似铁,无衾似铁始言贫。

【注】 华胥政:黄帝梦入华胥仙国。该国百姓听任自然,甚为自得。后遂用“华胥梦、梦华胥、华胥路、华胥境、华胥国、华胥政”等指梦境、仙境。

3.下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )

A.诗的第一句写小儿啼哭惊扰了自己的美梦,对小儿啼哭表现出了烦躁的心情。

B.“恰则华胥政问津”运用典故,反衬出诗人现实处境艰辛、生活不如意的境况。

C.“老来万事不如人”是诗人“脚到五更偏作冷”的直接感叹,表现出诗人内心的凄凉。

D.“若无窗月谁相伴”以窗外明月烘托出孤寂的氛围,以“谁相伴”抒发内心的孤独。

4.这首诗刻画了一个什么样的人物形象?请结合全诗作简要分析。

答:

(三)阅读下面这首诗,完成后面的问题。

君子于役①

《诗经》

君子于役,不知其期,曷至哉?鸡栖于埘②,日之夕矣,羊牛下来。君子于役,如之何勿思!

君子于役,不日不月,曷其有佸③?鸡栖于桀④,日之夕矣,羊牛下括⑤。君子于役,苟无饥渴?

【注】 ①役:徭役或兵役。②埘(shí):在墙上凿洞修成的鸡窝。③佸(huó):相会。④桀:这里指供鸡栖息的横木。⑤括:义同“佸”,这里指牛羊聚集在一起。

5.下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )

A.这是一首很朴素的诗,以重章叠句的手法来推进情感的抒发。

B.每节开头,都是男主人公用简单的语言说出的内心独白。

C.主人公带着叹息问出了“曷至哉”:到底什么时候才能回来呢?

D.本诗抒发了思妇对久役不归的丈夫的思念之情,反映了战争或劳役给家庭带来的痛苦。

6.本诗描绘了一幅什么样的画面?请结合全诗分析。

答:

7.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《芣苢》一诗出自《诗经·周南》,这是妇女们采集野菜时唱的一首民歌,它的起首句是: , 。

(2)《芣苢》一诗中,“采采芣苢, 。采采芣苢, ”是对采摘过程的细腻观察。

(3)《芣苢》一诗中,“采采芣苢, 。采采芣苢, ”是对收工时满载而归的叙写。

(4)《插秧歌》一诗中运用比喻暗示抢插稻秧就像一场紧张的战斗,突出了农忙抢种的两句是: , 。

(5)《插秧歌》一诗中描写家人送饭让歇一会儿却无人答话,劳作者连抬头看一眼的工夫也没有的两句是: , 。

(6)《插秧歌》一诗中模拟田夫口吻回应送饭人的两句是: , 。

学科素养升级练 进阶训练第三层:审美鉴赏与创造+文化传承与理解

阅读下面的文字,完成1~3题。

山水画意境的产生,( )于思想感情。 ① ,又与对客观事物认识的深度有关。要深入全面地认识对象,( )身临其境,长期观察。齐白石画虾,就是在长期观察中,在不断表现的过程中,对虾的认识才逐渐深入了,也( )对事物的认识全面了,达到“全马在胸”“胸有成竹”“白纸对青天”“造化在手”的程度,( )把握对象的精神实质,赋予对象以生命。对客观对象不熟悉或不太熟悉,就一定画不出好画。写景就是为了写情,这一点,在中国优秀诗人和画家心里是很明确的。无论写诗或者作画,都要求站得高于现实。这样来认识、观察现实,就可能全面深入。毛泽东《沁园春·雪》开头两句“千里冰封,万里雪飘”,就充分体现了诗人胸怀和思想的高度境界。山水画不强调“光”,而是注重表现长期观察的结果。 ② ,在山水画家看来,早晨八点钟或中午十二点,都不是重要的,重要的是表现松树的精神实质。像五代画家荆浩在太行山上画松树,朝朝暮暮长期观察,画松“凡数万本,始得其真”。一位画家出外写生,两个礼拜就画了一百多张,这当然只能浮光掠影,不可能深刻认识对象,更不可能创造意境。一棵树、一座山, ③ ,经过画家思想感情的夸张渲染,意境会更加鲜明,木然地画画是画不出好画的。一个山水画家对所描绘的景物,一定要有强烈的、真挚的、朴素的感情,有的画家没有深刻感受,没有表达自己亲身感受的强烈愿望,总是重复别人的,就不会有意境的独创性。

1.依次填入文中括号处的词语,最恰当的一项是( )

A.有赖 需要 只要 就能

B.依附 必须 只要 就能

C.有赖 必须 只有 才能

D.依附 需要 只有 才能

2.文中画波浪线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.无论写诗还是作画,都要求站得高于现实。这样来观察、认识现实,才可能全面深入。

B.无论写诗或者作画,都要求站得高于现实。这样来观察、认识现实,就可能全面深入。

C.无论写诗还是作画,都要求站得高于现实。这样来认识、观察现实,就可能全面深入。

D.无论写诗或者作画,都要求站得高于现实。这样来认识、观察现实,才可能全面深入。

3.请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过8个字。

①

②

③

4.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

桥从《诗经》里延伸开来,横跨在岁月的河流上,① ,仰看日月星宇,承载着所有人的脚步,谦卑地迎来送往。任时光的流水从脚下消逝,让胸膛里带着菜花香的习习河风,去抚慰岁月的苍凉。桥下是潺潺流水,水中是参差荇菜,古代的月亮照着今人。谁是那窈窕淑女?② ?谁还在溯游从之,寤寐求之?谁还在水边寄托着相思?走进水乡,不经意,③ 。

5.下面是某中学“汉服成人礼”中“及笄礼”准备工作的初步构思框架,请把这个构思写成一段话,要求内容完整,表述准确,语言连贯,不超过100个字。

答:

(一)阅读这首诗,完成后面的问题。

元日田家

[唐]薛逢

南村晴雪北村梅,树里茅檐晓尽开。

蛮榼①出门儿妇去,乌龙②迎路女郎来。

相逢但祝新正寿,对举那愁暮景催。

长笑士林③因宦别,一官轻是十年回。

【注】 ①蛮榼:酒器。②乌龙:晋朝时,民俗以“龙”字为家犬命名。后世以乌龙泛指犬。③士林:此处指读书人。

6.下列选项中对这首诗分析不正确的一项是( )

A.本诗的标题中,“元日”点明了写作诗歌的时间,“田家”点明了诗歌的内容。

B.诗歌前三联写出当地淳朴的民风,元日百姓的生活热闹却又不失田园生活特有的宁静。

C.“但”字写元日这一天百姓相逢之后只彼此祝福健康长寿,也暗含了诗人对自己的告诫。

D.“暮景”一词含义丰富,既指一日之“暮”,也指一年之“暮”,亦可指一生之“暮”。

7.本诗表达了作者哪些情感?请简要分析。

答:

(二)阅读下面这首诗,完成后面的问题。

癸卯岁始春怀古田舍二首(其二)

[东晋]陶渊明

先师有遗训,忧道不忧贫。

瞻望邈难逮,转欲志长勤。

秉耒欢时务,解颜劝农人。

平畴交远风,良苗亦怀新。

虽未量岁功,既事多所欣。

耕种有时息,行者无问津【注】。

日入相与归,壶浆劳近邻。

长吟掩柴门,聊为陇亩民。

【注】 问津:指孔子让子路向两位隐士长沮、桀溺问路的典故。

8.下列对这首诗的理解和赏析,不恰当的一项是( )

A.诗人尽管尊崇孔子,但他意识到“忧道不忧贫”难以践行,因此立志躬耕,这体现了他对孔子人生选择的否定。

B.诗人亲自参与田间劳作,不仅快乐地拿起农具耕种,还面带笑容鼓励农人们积极从事劳动。

C.“虽未量岁功,既事多所欣”,意思是说不必斤斤计较收成如何,愉悦就在耕耘的过程中。

D.这首诗融说理、叙事、写景、抒情于一体,意境清淡悠远,语言平白如话,富有表现力。

9.“长吟掩柴门,聊为陇亩民”表达了哪些情感?

答:

(三)阅读下面这首宋诗,完成后面的问题。

初发太城留别田父①

范成大

秋苗五月未入土,行人欲行心更苦。

路逢田翁有好语,竞说宿来三尺雨。

行人虽去亦伸眉,翁皆好住莫相思。

流渠汤汤声满野,今年醉饱鸡豚社②。

【注】 ①诗人题注:西蜀夏旱,未行前数日连得雨,父老云:“今岁又熟矣!”太城:成都。②社,古代指土地神和祭祀土地神的地方、日子以及祭礼。

10.下列对这首诗的赏析,不恰当的一项是( )

A.第一联写诗人将要远行,与田父离别难舍之情,也突出为秋苗未栽种而忧苦。

B.第四句中的“竞”字,写出田翁们争着告诉诗人昨晚下了一场大雨的喜悦。

C.第五、六句写诗人的高兴及原因:田翁们不必再为收成愁虑,可以安心生活了。

D.全诗以质朴无华的语言,充分表达了诗人对农事和农民生活的深切关心之情。

11.请赏析最后一联“流渠汤汤声满野,今年醉饱鸡豚社”的精妙之处。

答:

第6课 芣苢 插秧歌

必备知识基础练

1.解析:兜鍪(móu),古代打仗时战士所戴的头盔。

答案:B

2.解析:采采:茂盛的样子。

答案:A

3.解析:杀羽而归—铩羽而归。

答案:C

4.解析:例句和D项均属语助词,无实义,主要起补充音节的作用。A.形容词,微,少;B.动词,轻视;C.动词,迫近。

答案:D

5.解析:“四联都要求对仗”说法有误,仅中间两联要求对仗。

答案:D

6.解析:A.助词,无实义/动词,说;B.名词,言辞/名词,著作,书籍,学说;C.遍,满/周,绕一圈;D.动词,勾结。

答案:D

7.解析:“风”是《诗经》中的精华部分。

答案:B

关键能力综合练

1.解析:“祈求”说法不当,应当是“奴隶们对‘硕鼠’残酷剥削的罪恶行径的揭露和斥责”。

答案:C

2.解析:(1)表现手法上,本诗采用“比”的手法,把奴隶主比作贪婪可憎的大老鼠,不仅形象地刻画了剥削者的丑恶面目,还揭示了他们的凶残本性。(2)结构上,本诗最大的特点是每句四字,重章叠句,反复咏唱。每章的前四句重在揭露和斥责奴隶主的残酷剥削,后四句重在表现劳动者们对美好生活的追求。重章叠句的普遍作用是增强诗歌的音乐性和节奏感,读来朗朗上口;开拓诗歌意境,丰富诗歌内容,有利于感情的抒发。

答案:(1)通篇采用“比”的手法,把剥削阶级比作偷吃劳动果实的大老鼠,活画出他们可憎可鄙的贪婪嘴脸。表达效果:揭露了剥削阶级的凶残本性。

(2)重章叠句。表达效果:①增强了诗歌的音乐性和节奏感;②开拓了诗歌的意境,丰富了诗歌的内容;③使抒情更加有力,强烈地表达了奴隶们对剥削阶级残酷剥削的罪恶行径的揭露和斥责。(结合诗歌内容分析即可)

3.解析:A“对小儿啼哭表现出了烦躁的心情”错误,从下文的处境可以看出诗人惊觉不完全是因为小儿啼哭,因此对小儿啼哭并无烦躁的心情。

答案:A

4.解析:本题考查的是对诗歌中人物形象的分析,要注意结合诗歌中诗句进行分析。诗人用“梦中身”“谁相伴”点明了客居他乡的身份;用“老来万事不如人”感叹自己年老体衰;用“听尽鸡声”表达出内心的孤独;用“布衾寒似铁”写出了生活的贫穷。

答案:刻画了一个客居他乡,年老体衰,孤独贫穷的老人形象。诗人用“梦中身”“谁相伴”点明了客居他乡的身份;用“老来万事不如人”感叹自己年老体衰;用“听尽鸡声”表达出内心的孤独;用“布衾寒似铁”写出了生活的贫穷。

5.解析:B项,“都是男主人公……的内心独白”理解有误,本诗写妻子思念在外服役的丈夫,是女主人公的内心独白。

答案:B

6.解析:本诗通过刻画日常生活细节,点染思妇家庭生活的情景与其思夫的气氛,用黄昏的群鸡归窝、羊牛下山归栏的情景,衬托出女主人公对远方服役的丈夫的思念之情。

答案:①日暮黄昏,牛羊下山,群鸡归窝,思妇思念久役不归的丈夫。②运用衬托手法,以禽畜归家衬托女主人公对久役不归的丈夫的思念之情,情景交融,更见情浓。

7.解析:注意题干要求,必须一一对应,这就要求平时必须对诗句理解分析到位;其次注意关键字的正确书写。

答案:(1)采采芣苢 薄言采之 (2)薄言掇之 薄言捋之 (3)薄言袺之 薄言襭之 (4)笠是兜鍪蓑是甲 雨从头上湿到胛 (5)唤渠朝餐歇半霎 低头折腰只不答 (6)秧根未牢莳未匝 照管鹅儿与雏鸭

学科素养升级练

1.解析:有赖:意思是要依靠,往往与“于”连用。依附:附着在其他事物上;也指依赖或从属。句子指山水画意境的产生,要依靠于思想感情,故用“有赖”更符合语境,故排除BD。需要:强调对可见可感物件的要求,主体与客体之间有着要求与被要求,使用与被使用关系。必须:事理上的必要和情理上的必要,副词,有强调的语气,多作状语。句中指要深入全面地认识对象,在情理上就一定要身临其境。故用“必须”更符合语境,故排除AD。只要:表示具有充分的条件,往往与“就”“就能”搭配。只有:唯有,仅有,连词,表示必需的条件,下文与用“才”“方”等词语呼应。句中对事物的认识全面并达到一定的程度,是“把握对象的精神实质,赋予对象以生命”的必要条件,而不是充分条件,故用“只有……才能”,故排除AB。故选C。

答案:C

2.解析:画波浪线的句子有两处语病,一是“无论……或者”搭配不当,应改为“无论……还是……(都)……”,故排除BD。语病二是依据“都要求站得高于现实”,说明句子强调必要条件,故“就可能全面深入”的“就”使用不当,因为“就”表示充分条件,应将“就”改为“才”,据此排除BC。故选A。

答案:A

3.解析:第一处,依据后句的“又与对客观事物认识的深度有关”,说明横线上需要补充主语对象;又依据前句“山水画意境的产生……于思想感情”的内容和句式,可推出答案。第二处依据“山水画……而是注重表现长期观察的结果”“像五代画家荆浩在太行山上画松树,朝朝暮暮长期观察”可知,后文画松是对前文“注重表现长期观察的结果”的举例阐释,由此可推出答案。第三处依据前文“重要的是表现松树的精神实质”“一棵树、一座山……经过画家思想感情的夸张渲染,意境会更加鲜明”可知,句意强调经过画家思想感情的夸张渲染,能创造更鲜明的意境,更表现物的精神实质,据此可推出答案。

答案:①而思想感情的产生 ②拿画松树来说 ③观其精神实质

4.解析:根据瞻前顾后原则,①空后有“仰看”,那么第一个空应与“俯”有关,后面还有“桥下是潺潺流水”,说明是听水声,故用“俯听流水淙淙”。第二空前面内容与《关雎》有关,前一句为“谁是那窈窕的淑女”,那么这句应是“谁是那在水一方的伊人”。第三个空,结合上文,“走进水乡,不经意”,该是总结,可填写“就走进古人为今人设计的梦中”。

答案:示例:①俯听流水淙淙 ②谁是那在水一方的伊人 ③就走进古人为今人设计的梦中

5.答案:及笄礼准备工作首先需要落实参礼人员,参礼人员包括主人、笄者、正宾、协助正宾的赞者以及若干观礼者;人员确定后,要选好场地;随后准备好及笄所需要的服饰、礼器以及相应的音乐曲目。

6.解析:A项,“‘元日’点明了写作诗歌的时间”错。诗中写的是百姓元日的情形,不一定是诗人写诗的时候。

答案:A

7.解析:本题考查鉴赏诗歌的思想情感,在读懂诗的基础上做题。本诗写于作者被贬四川之时,但全诗并未有愁怨之情。首联写南村北村雪后初晴、红梅映雪的美景。清晨,家家户户打开家门欢度元日,一派祥和之景。颔联“蛮榼出门”“乌龙迎路”,写少男少女携带了美酒去串门,狗儿欢快地迎接客人的到来,表达了诗人对田园生活的羡慕之情。颈联写人们相遇之后只相互问好,祝愿长寿,酒桌上人们相互举杯,丝毫不觉岁月流逝、老年将至。“但祝”“那愁”表现出元日这天诗人、百姓欢度佳节的景象,暗含了一种过节的愉悦之情。尾联上句“长笑士林因宦别”,读书人为了做官,不得不去乡别亲,多么的可笑。下句“一官轻是十年回”,写外出做官,至少十年才能回到家乡。尾联写作者在感受了农家淳朴的民风、欢乐的节日之后,流露出对宦游生活的厌倦,继而表达了对回家的渴望。

答案:①过节的愉悦之情:“但祝”“那愁”表现出元日这天诗人、百姓欢度佳节的景象。暗含了一种愉悦之情。②对宦游生活的厌倦之情:“长笑士林因宦别”,读书人为了做官,不得不去乡别亲,多么的可笑。③对回乡的渴望之情:“一官轻是十年回”,外出做官,至少十年才能回到家乡,可见回乡之情是多么的迫切。④对田园生活的羡慕之情:“树里茅檐”“蛮榼出门”“乌龙迎路”“但祝”“那愁”表现当地民风淳朴,流露出作者的羡慕之情。

8.解析:作者对孔子无否定之意。

答案:A

9.答案:(1)诗人躬耕田园、避世隐逸的宁静淡泊之情。

(2)济世与归隐相矛盾的复杂情感。

10.解析:“田翁们不必再为收成愁虑”不正确,根据诗句“行人虽去亦伸眉”可知“愁眉舒展”的是行人,“莫相思”是“不要挂念我”。

答案:C

11.解析:对诗句的赏析,可以先从诗句中的关键词入手,从对词语的赏析中体会诗句的意蕴;在赏析诗歌关键诗句时,要注重对诗句所使用的手法进行赏析;体会诗人情感,赏析古代诗歌的关键诗句要注重把握诗人的情感,诗人的情感可以从诗歌描写、叙述的具体内容中体会。先指出运用的艺术手法,然后阐释诗句的含意,最后分析诗句所蕴含的思想感情。“流渠汤汤声满野”是实写当时的满野潺潺流动的沟渠水,“今年醉饱鸡豚社”是虚写秋社时人们杀鸡宰猪祭祀神灵、庆祝丰收的情景。也可把这两句都当成诗人的想象,对田野情景和未来丰收景象的想象。这虚写之景是诗人的美好祝愿。

答案:这一联,运用虚实结合(或想象)的艺术手法,实写当时的满野潺潺流动的沟渠水,虚写秋社时人们杀鸡宰猪祭祀神灵、庆祝丰收的情景,表达诗人对成都人们的真诚而美好的祝愿。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读