人民版高中历史必修一专题1-2:走向“大一统”的秦汉政治(31张PPT)

文档属性

| 名称 | 人民版高中历史必修一专题1-2:走向“大一统”的秦汉政治(31张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-09-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

课标要求

知道始皇帝的来历和郡县制建立的史实

了解中国古代中央集权制度的形成及其影响

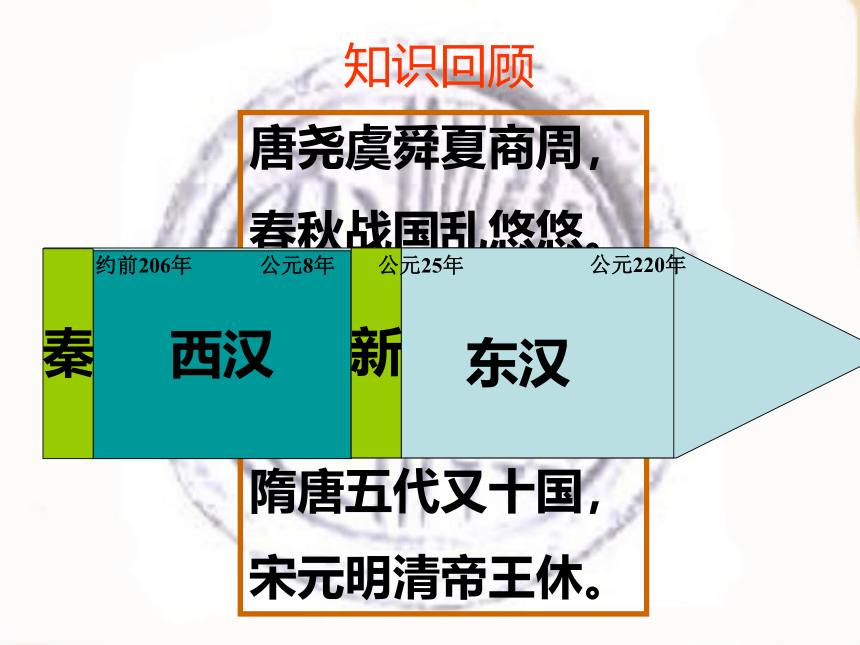

中国历史年代发展顺序

知识回顾

唐尧虞舜夏商周,

春秋战国乱悠悠。

秦汉三国晋统一,

南朝北朝是对头。

隋唐五代又十国,

宋元明清帝王休。

西汉

新

约前206年

公元8年

公元25年

公元220年

东汉

秦

李贽是明朝后期一位以“异端”自居的进步思想家。他认为:“始皇出世,李斯相之,天崩地拆,掀翻一个世界,是圣是魔,未可轻议。”

秦始皇是怎样“掀翻一个世界”的?

咸阳

秦

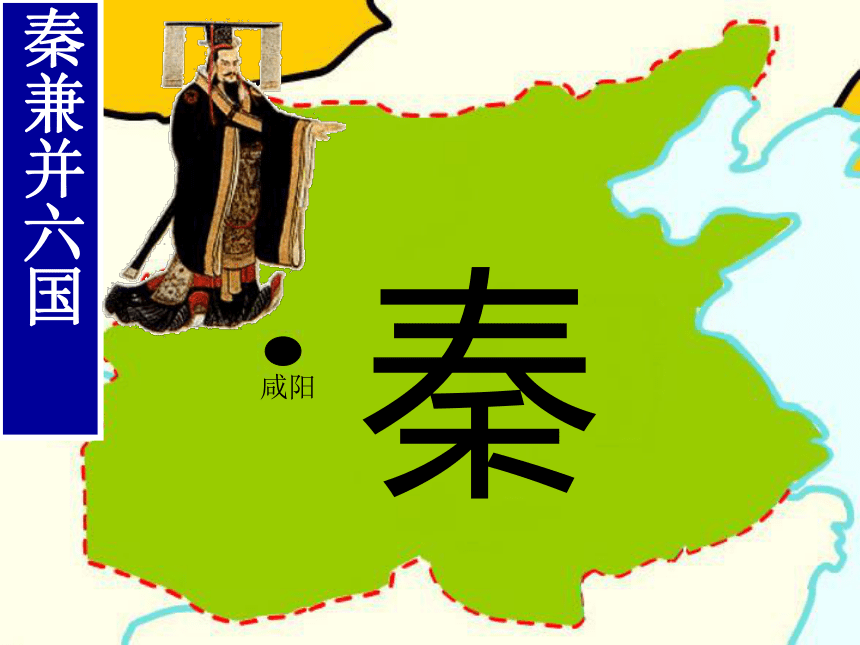

秦兼并六国

秦

秦

的

统

一

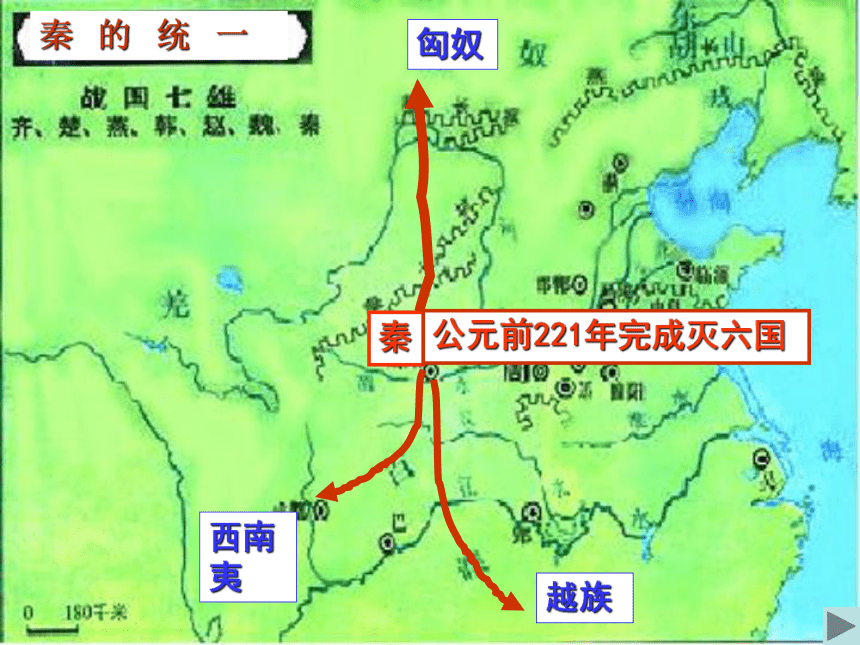

公元前221年完成灭六国

匈奴

越族

西南夷

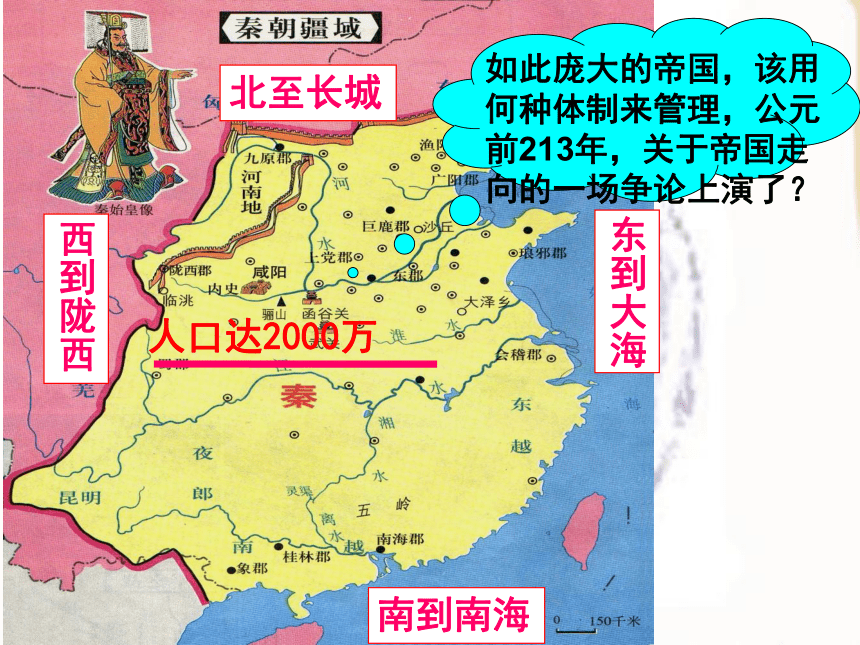

东到大海

北至长城

南到南海

西到陇西

人口达2000万

如此庞大的帝国,该用何种体制来管理,公元前213年,关于帝国走

向的一场争论上演了?

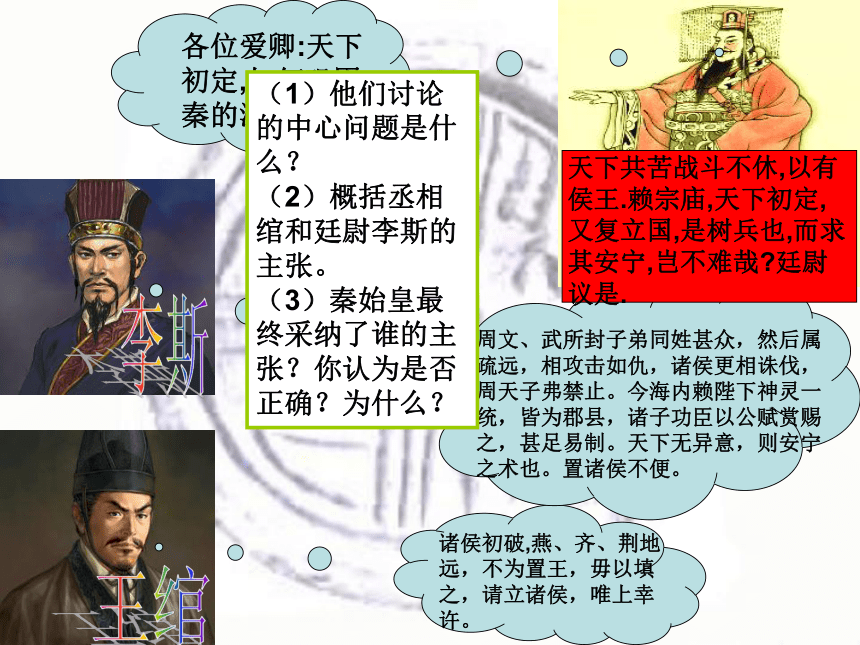

各位爱卿:天下初定,如何巩固秦的江山?

诸侯初破,燕、齐、荆地远,不为置王,毋以填之,请立诸侯,唯上幸许。

周文、武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇,诸侯更相诛伐,周天子弗禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋赏赐之,甚足易制。天下无异意,则安宁之术也。置诸侯不便。

天下共苦战斗不休,以有侯王.赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也,而求其安宁,岂不难哉?廷尉议是.

(1)他们讨论的中心问题是什么?

(2)概括丞相绾和廷尉李斯的主张。

(3)秦始皇最终采纳了谁的主张?你认为是否正确?为什么?

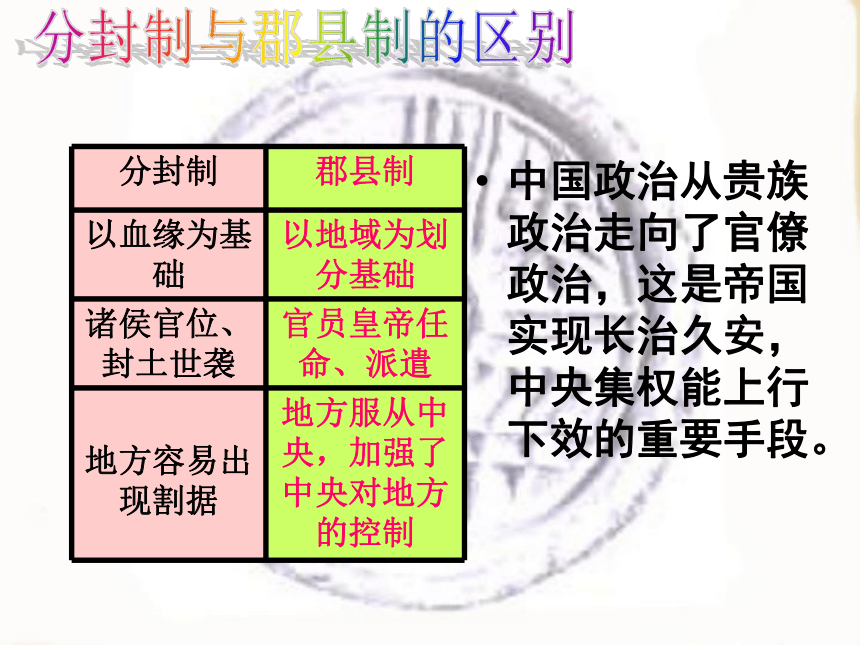

分封制

郡县制

以血缘为基础

以地域为划分基础

诸侯官位、封土世袭

官员皇帝任命、派遣

地方容易出现割据

地方服从中央,加强了中央对地方的控制

中国政治从贵族政治走向了官僚政治,这是帝国实现长治久安,中央集权能上行下效的重要手段。

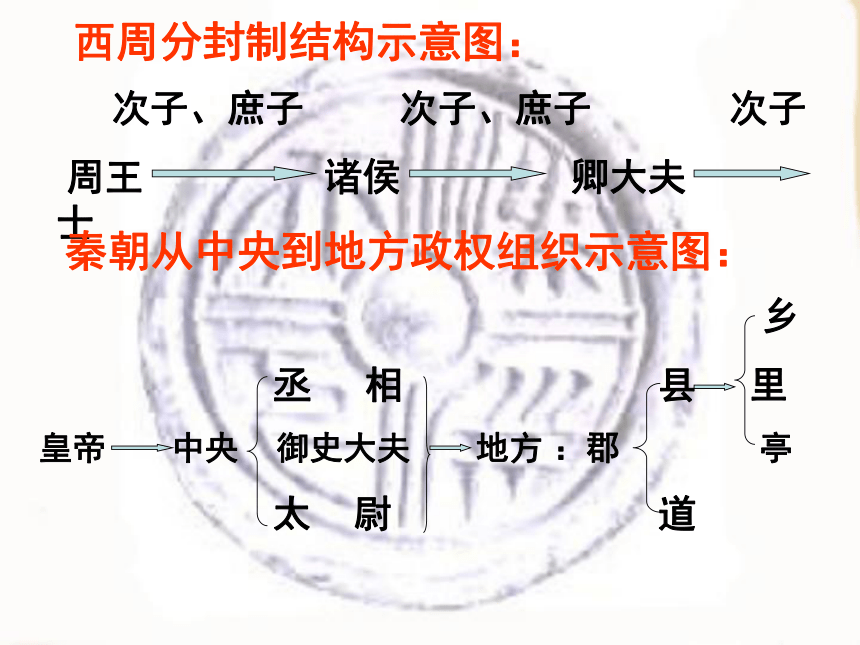

乡

丞

相

县

里

皇帝

中央

御史大夫

地方

:郡

亭

太

尉

道

次子、庶子

次子、庶子

次子

周王

诸侯

卿大夫

士

秦朝从中央到地方政权组织示意图:

西周分封制结构示意图:

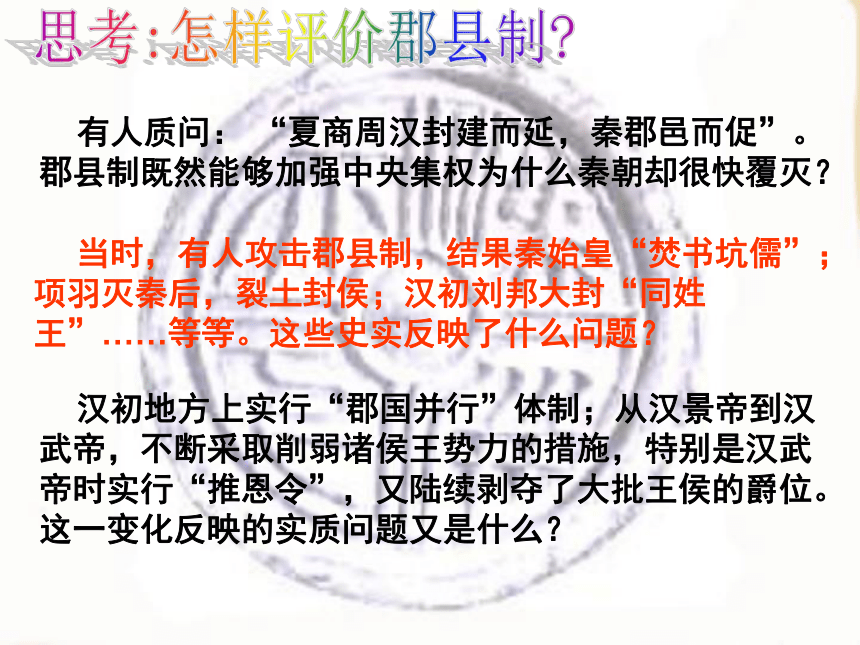

有人质问:

“夏商周汉封建而延,秦郡邑而促”。郡县制既然能够加强中央集权为什么秦朝却很快覆灭?

当时,有人攻击郡县制,结果秦始皇“焚书坑儒”;

项羽灭秦后,裂土封侯;汉初刘邦大封“同姓王”……等等。这些史实反映了什么问题?

汉初地方上实行“郡国并行”体制;从汉景帝到汉武帝,不断采取削弱诸侯王势力的措施,特别是汉武帝时实行“推恩令”,又陆续剥夺了大批王侯的爵位。这一变化反映的实质问题又是什么?

皇帝至上:权力高度集中的标志。

“天下之事无小大皆决于上”

皇权独尊:成为秦王朝政治制度的基本特征。

确立“皇帝”称号;皇帝自称“朕”;命令称“制”或“诏”,印称“玺”。

皇位世袭:“家天下”的皇位继承制是君主权力集中的另一体现。

“朕为始皇帝。后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷。”──《史记卷六·秦始皇本纪》

阳陵虎符:这是皇帝调发军队的凭证,用铜铸成虎形,中分为二,右左半符各有错金铭文“甲兵之符,右在皇帝,左在阳陵”12字。发兵,必须右左半符验合方能生效。

三皇五帝

三皇五帝是我国传说时代的历史人物。有种种不同的说法。据《史记·秦始皇本纪》为天皇、地皇、泰皇(即后来俗说的人皇)。还有说是伏羲、女娲、神农,按《史记·五帝本纪》之说是黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜。他们都是传说中建功立业的英雄人物。

改“王”为“皇帝”。秦统一后,嬴政认为“名号不更,无以称成功,传后世。”

他自以为“德兼三皇,功过五帝”,自称“始皇帝”,后世称二世、三世,以至千万世。天子自称为“朕”,命为“制”,令为“诏”,印称“玺”。从此皇帝就成了封建国家的最高统治者,享有至高无上的权力。

皇帝的别称

在封建社会时代,“皇帝”虽是一个无比尊贵的称号,但臣下在皇帝面前,却不能直呼“皇帝”二字,称呼皇帝常常只用皇帝的别称。

东汉(公元25年-公元220年)时称皇帝为“国家”,这是由于古代称诸侯为“国”,称大夫为“家”,人们便以“国家”作为国的通称,皇帝是国的化身,因而称皇帝为“国家”,晋代(公元265年-公元420年)仍然沿袭这种称呼。

唐代(公元618年-公元907年)称皇帝为“圣人”,在皇宫里面称皇帝为“宅家”,因为皇权至高无上,“以天下为宅,四海为家”,故称“宅家”。

宋代(公元960年-公元1127年)曾以庙、祖称皇帝,如称宋神宗为“神祖”,称宋仁宗为“仁庙”。还有称“官家”、“官里”的,是取“五帝宫天下,三王家天下”的意思。

此外,皇帝的别称还有天子、陛下、皇上、上、飞龙、乘舆、车驾、驾、万岁、万岁爷、至尊、人主、圣、家家(北朝)、狼主(辽、金)等,也有以年号作为皇帝别称的。

阅读上述材料,概括这些“皇帝的别称”有什么共同特点?

谈谈你对“皇帝”有什么认识?

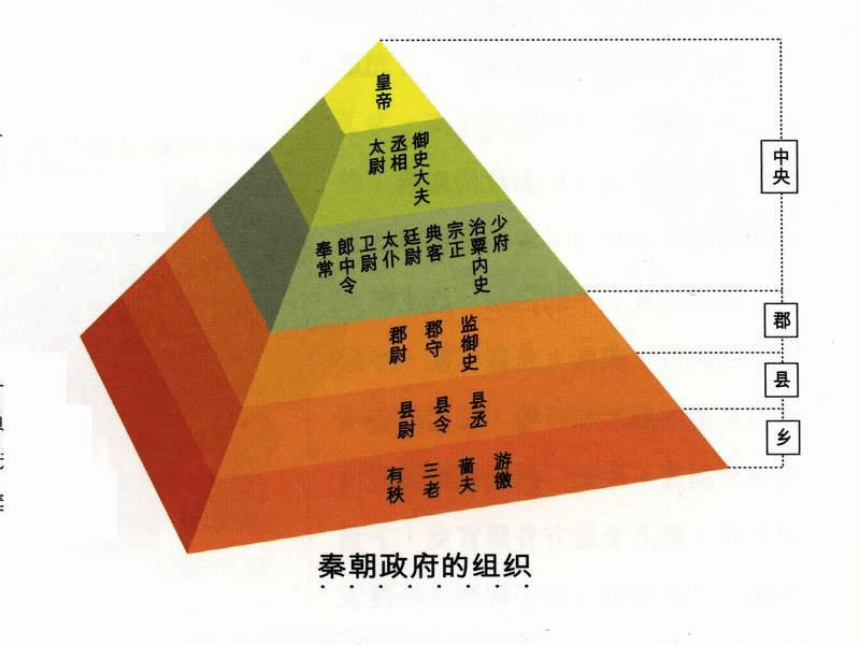

皇帝

九卿

左、右丞相

“百官之首”

百官之首

全国政务

御史大夫

(副丞相)

律令图籍

监察百官

(位低权重)

太尉

军务

(虚有其位)

有何特色?

三公分立

位高权重

内外兼管

不得世袭

天下敢有藏《诗》、《书》、百家语者,悉

诣守、尉烧之,有敢偶语者弃市,以古非今者族。

所不去者,医药卜筮种树之书。

于是使御史悉案问世諸生,諸生傅相告引,

乃自除,犯禁者四百余人,皆坑之咸阳,使天

下知之,以惩后。

---------引自《史记·秦始皇本纪》

如何评价“挟书律”?

焚书坑

(唐)章竭

竹帛烟销帝业虚,

关河空锁祖龙居。

坑灰未冷山东乱,

刘项原来不读书。

秦朝“焚书坑儒的目的是什么?

这首诗表达了一种什么思想?

焚书坑儒并没有巩固其统治,暴政加速了它灭亡

天下敢有藏《诗》、《书》、百家语者,悉

诣守、尉烧之,有敢偶语者弃市,以古非今者族。

所不去者,医药卜筮种树之书。

于是使御史悉案问世諸生,諸生傅相告引,

乃自除,犯禁者四百余人,皆坑之咸阳,使天

下知之,以惩后。

---------引自《史记·秦始皇本纪》

如何评价“挟书律”?

秦灭六国后,思想尚未统一,不利于专制统治的思想、学派存在,为了从思想上控制整个社会,采取相当极端的措施是势所必然。但它束缚了思想,摧残了文化,给中国古代文化造成无法弥补的损失,最终也未能挽救秦的统治。

专制主义:皇帝个人专断独裁,集国家最高权力于一身,从决策至行使军权、政权、财权都具有独断性和随意性。

中央集权:指中央与地方权力分配中,全国军政财大权归属中央,地方完全由中央管理和控制,绝对服从中央。

1、概念:专制主义和中央集权

专制主义中央集权制度

1、萌芽于战国

2、建立于秦朝

3、巩固于西汉

4、完善于隋唐

5、加强于北宋

6、发展于元朝

7、强化于明清

2、专制主义中央集权的兴衰过程

专制主义中央集权制度

中国之教,得孔子而后立。中国之政,得秦皇而后行。中国之境,得汉武而后定.

--钱穆

秦朝中央集权制度的形成

原告:秦统一后的平民百姓

被告:秦始皇

案情:被告被控于221BC统一

天下后,在十五年统治期间,残暴不仁,奴役百姓,实在是一个暴君

被告人自辨:在政治、经济、军事及文化上做出了重大贡献

陪审团:全体学生

历史法庭:秦始皇的功过

陪审团判决如下:

被告统一了全国、建立中央集权制度,对历史作出了重大的贡献;但在他统治时期又实行暴政,残害百姓,罪不可恕。总的来说,被告的功绩是主要的,但不能因此掩盖其罪恶;罪恶是深重的,但也不能抹杀其巨大的历史功绩。

1.柳宗元《封建论》载:“时有叛国而无叛郡,秦制之得,亦以明矣。"符合这一论断的历史时期是

A.秦朝

B.西汉

C.南北朝

D.唐朝

2.柳宗元认为,秦末农民起义“咎在人怨,非郡邑之制失也”;西汉七国之乱“有叛国而无叛郡”,“奉制之得亦明亦”。下列哪种说法最符合材料原意

A.郡县制与秦末农民战争没有关系

B.七国之乱因汉初分封而爆发

C.郡县制有利于中央集权统治

D.郡县制取代分封制是历史的必然

3.柳宗元在《封建论》中评价秦始皇废封建、行郡县说:“其为制,公之大者也……公天下之端自秦始。”郡县制为“公天下”之开端,主要体现在

A.百姓不再是封君的属民

B.更有利于皇帝集权

C.制度法令的统一

D.依据才干政绩任免官吏

4.历史记载,公元前219年,秦始皇东巡郡县,封泰山,禅梁父,刻石颂秦德。颂词称:“皇帝临位,作制明法,臣下修饬。二十六年,初并天下,罔不宾服,亲巡远方黎民,登兹泰山,周览东极”云云。试分析秦始皇封禅的最主要目的是

A.刻石颂德,流芳百世

B.齐鲁未稳,借机加强对其控制

C.给皇权披上神圣外衣,以示皇权至上D.祈求上天保佑国泰民安

5.公元前214年,秦始皇统一岭南后,设置了南海郡、桂林郡和象郡。任嚣(人名)任南海郡守,统辖番禺、四会、龙川、博罗4县,郡所设在番禺(今广州)。根据秦朝制度的规定,与任嚣有关的叙述错误的是

A.职位由中央任命,不可以世袭

B.事实上是南海郡的最高行政长官

C.无权任免辖区内的县令

D.和诸侯一样拥有封地

6.秦始皇规定:只有皇帝一人才能称“朕”;皇帝的命令称“制”或“诏”;皇帝所用的玉印称“玺”。这充分体现了

A.皇位世袭

B.皇权至上

C.皇帝独尊

D.皇位禅让

课标要求

知道始皇帝的来历和郡县制建立的史实

了解中国古代中央集权制度的形成及其影响

中国历史年代发展顺序

知识回顾

唐尧虞舜夏商周,

春秋战国乱悠悠。

秦汉三国晋统一,

南朝北朝是对头。

隋唐五代又十国,

宋元明清帝王休。

西汉

新

约前206年

公元8年

公元25年

公元220年

东汉

秦

李贽是明朝后期一位以“异端”自居的进步思想家。他认为:“始皇出世,李斯相之,天崩地拆,掀翻一个世界,是圣是魔,未可轻议。”

秦始皇是怎样“掀翻一个世界”的?

咸阳

秦

秦兼并六国

秦

秦

的

统

一

公元前221年完成灭六国

匈奴

越族

西南夷

东到大海

北至长城

南到南海

西到陇西

人口达2000万

如此庞大的帝国,该用何种体制来管理,公元前213年,关于帝国走

向的一场争论上演了?

各位爱卿:天下初定,如何巩固秦的江山?

诸侯初破,燕、齐、荆地远,不为置王,毋以填之,请立诸侯,唯上幸许。

周文、武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇,诸侯更相诛伐,周天子弗禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋赏赐之,甚足易制。天下无异意,则安宁之术也。置诸侯不便。

天下共苦战斗不休,以有侯王.赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也,而求其安宁,岂不难哉?廷尉议是.

(1)他们讨论的中心问题是什么?

(2)概括丞相绾和廷尉李斯的主张。

(3)秦始皇最终采纳了谁的主张?你认为是否正确?为什么?

分封制

郡县制

以血缘为基础

以地域为划分基础

诸侯官位、封土世袭

官员皇帝任命、派遣

地方容易出现割据

地方服从中央,加强了中央对地方的控制

中国政治从贵族政治走向了官僚政治,这是帝国实现长治久安,中央集权能上行下效的重要手段。

乡

丞

相

县

里

皇帝

中央

御史大夫

地方

:郡

亭

太

尉

道

次子、庶子

次子、庶子

次子

周王

诸侯

卿大夫

士

秦朝从中央到地方政权组织示意图:

西周分封制结构示意图:

有人质问:

“夏商周汉封建而延,秦郡邑而促”。郡县制既然能够加强中央集权为什么秦朝却很快覆灭?

当时,有人攻击郡县制,结果秦始皇“焚书坑儒”;

项羽灭秦后,裂土封侯;汉初刘邦大封“同姓王”……等等。这些史实反映了什么问题?

汉初地方上实行“郡国并行”体制;从汉景帝到汉武帝,不断采取削弱诸侯王势力的措施,特别是汉武帝时实行“推恩令”,又陆续剥夺了大批王侯的爵位。这一变化反映的实质问题又是什么?

皇帝至上:权力高度集中的标志。

“天下之事无小大皆决于上”

皇权独尊:成为秦王朝政治制度的基本特征。

确立“皇帝”称号;皇帝自称“朕”;命令称“制”或“诏”,印称“玺”。

皇位世袭:“家天下”的皇位继承制是君主权力集中的另一体现。

“朕为始皇帝。后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷。”──《史记卷六·秦始皇本纪》

阳陵虎符:这是皇帝调发军队的凭证,用铜铸成虎形,中分为二,右左半符各有错金铭文“甲兵之符,右在皇帝,左在阳陵”12字。发兵,必须右左半符验合方能生效。

三皇五帝

三皇五帝是我国传说时代的历史人物。有种种不同的说法。据《史记·秦始皇本纪》为天皇、地皇、泰皇(即后来俗说的人皇)。还有说是伏羲、女娲、神农,按《史记·五帝本纪》之说是黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜。他们都是传说中建功立业的英雄人物。

改“王”为“皇帝”。秦统一后,嬴政认为“名号不更,无以称成功,传后世。”

他自以为“德兼三皇,功过五帝”,自称“始皇帝”,后世称二世、三世,以至千万世。天子自称为“朕”,命为“制”,令为“诏”,印称“玺”。从此皇帝就成了封建国家的最高统治者,享有至高无上的权力。

皇帝的别称

在封建社会时代,“皇帝”虽是一个无比尊贵的称号,但臣下在皇帝面前,却不能直呼“皇帝”二字,称呼皇帝常常只用皇帝的别称。

东汉(公元25年-公元220年)时称皇帝为“国家”,这是由于古代称诸侯为“国”,称大夫为“家”,人们便以“国家”作为国的通称,皇帝是国的化身,因而称皇帝为“国家”,晋代(公元265年-公元420年)仍然沿袭这种称呼。

唐代(公元618年-公元907年)称皇帝为“圣人”,在皇宫里面称皇帝为“宅家”,因为皇权至高无上,“以天下为宅,四海为家”,故称“宅家”。

宋代(公元960年-公元1127年)曾以庙、祖称皇帝,如称宋神宗为“神祖”,称宋仁宗为“仁庙”。还有称“官家”、“官里”的,是取“五帝宫天下,三王家天下”的意思。

此外,皇帝的别称还有天子、陛下、皇上、上、飞龙、乘舆、车驾、驾、万岁、万岁爷、至尊、人主、圣、家家(北朝)、狼主(辽、金)等,也有以年号作为皇帝别称的。

阅读上述材料,概括这些“皇帝的别称”有什么共同特点?

谈谈你对“皇帝”有什么认识?

皇帝

九卿

左、右丞相

“百官之首”

百官之首

全国政务

御史大夫

(副丞相)

律令图籍

监察百官

(位低权重)

太尉

军务

(虚有其位)

有何特色?

三公分立

位高权重

内外兼管

不得世袭

天下敢有藏《诗》、《书》、百家语者,悉

诣守、尉烧之,有敢偶语者弃市,以古非今者族。

所不去者,医药卜筮种树之书。

于是使御史悉案问世諸生,諸生傅相告引,

乃自除,犯禁者四百余人,皆坑之咸阳,使天

下知之,以惩后。

---------引自《史记·秦始皇本纪》

如何评价“挟书律”?

焚书坑

(唐)章竭

竹帛烟销帝业虚,

关河空锁祖龙居。

坑灰未冷山东乱,

刘项原来不读书。

秦朝“焚书坑儒的目的是什么?

这首诗表达了一种什么思想?

焚书坑儒并没有巩固其统治,暴政加速了它灭亡

天下敢有藏《诗》、《书》、百家语者,悉

诣守、尉烧之,有敢偶语者弃市,以古非今者族。

所不去者,医药卜筮种树之书。

于是使御史悉案问世諸生,諸生傅相告引,

乃自除,犯禁者四百余人,皆坑之咸阳,使天

下知之,以惩后。

---------引自《史记·秦始皇本纪》

如何评价“挟书律”?

秦灭六国后,思想尚未统一,不利于专制统治的思想、学派存在,为了从思想上控制整个社会,采取相当极端的措施是势所必然。但它束缚了思想,摧残了文化,给中国古代文化造成无法弥补的损失,最终也未能挽救秦的统治。

专制主义:皇帝个人专断独裁,集国家最高权力于一身,从决策至行使军权、政权、财权都具有独断性和随意性。

中央集权:指中央与地方权力分配中,全国军政财大权归属中央,地方完全由中央管理和控制,绝对服从中央。

1、概念:专制主义和中央集权

专制主义中央集权制度

1、萌芽于战国

2、建立于秦朝

3、巩固于西汉

4、完善于隋唐

5、加强于北宋

6、发展于元朝

7、强化于明清

2、专制主义中央集权的兴衰过程

专制主义中央集权制度

中国之教,得孔子而后立。中国之政,得秦皇而后行。中国之境,得汉武而后定.

--钱穆

秦朝中央集权制度的形成

原告:秦统一后的平民百姓

被告:秦始皇

案情:被告被控于221BC统一

天下后,在十五年统治期间,残暴不仁,奴役百姓,实在是一个暴君

被告人自辨:在政治、经济、军事及文化上做出了重大贡献

陪审团:全体学生

历史法庭:秦始皇的功过

陪审团判决如下:

被告统一了全国、建立中央集权制度,对历史作出了重大的贡献;但在他统治时期又实行暴政,残害百姓,罪不可恕。总的来说,被告的功绩是主要的,但不能因此掩盖其罪恶;罪恶是深重的,但也不能抹杀其巨大的历史功绩。

1.柳宗元《封建论》载:“时有叛国而无叛郡,秦制之得,亦以明矣。"符合这一论断的历史时期是

A.秦朝

B.西汉

C.南北朝

D.唐朝

2.柳宗元认为,秦末农民起义“咎在人怨,非郡邑之制失也”;西汉七国之乱“有叛国而无叛郡”,“奉制之得亦明亦”。下列哪种说法最符合材料原意

A.郡县制与秦末农民战争没有关系

B.七国之乱因汉初分封而爆发

C.郡县制有利于中央集权统治

D.郡县制取代分封制是历史的必然

3.柳宗元在《封建论》中评价秦始皇废封建、行郡县说:“其为制,公之大者也……公天下之端自秦始。”郡县制为“公天下”之开端,主要体现在

A.百姓不再是封君的属民

B.更有利于皇帝集权

C.制度法令的统一

D.依据才干政绩任免官吏

4.历史记载,公元前219年,秦始皇东巡郡县,封泰山,禅梁父,刻石颂秦德。颂词称:“皇帝临位,作制明法,臣下修饬。二十六年,初并天下,罔不宾服,亲巡远方黎民,登兹泰山,周览东极”云云。试分析秦始皇封禅的最主要目的是

A.刻石颂德,流芳百世

B.齐鲁未稳,借机加强对其控制

C.给皇权披上神圣外衣,以示皇权至上D.祈求上天保佑国泰民安

5.公元前214年,秦始皇统一岭南后,设置了南海郡、桂林郡和象郡。任嚣(人名)任南海郡守,统辖番禺、四会、龙川、博罗4县,郡所设在番禺(今广州)。根据秦朝制度的规定,与任嚣有关的叙述错误的是

A.职位由中央任命,不可以世袭

B.事实上是南海郡的最高行政长官

C.无权任免辖区内的县令

D.和诸侯一样拥有封地

6.秦始皇规定:只有皇帝一人才能称“朕”;皇帝的命令称“制”或“诏”;皇帝所用的玉印称“玺”。这充分体现了

A.皇位世袭

B.皇权至上

C.皇帝独尊

D.皇位禅让

同课章节目录

- 专题一:古代中国的政治制度

- 一:中国早期政治制度的特点

- 二:走向“大一统”的秦汉政治

- 三:君主专制政体的演进与强化

- 四:专制时代晚期的政治形态

- 专题二:近代中国维护国家主权的斗争

- 一:列强入侵与民族危机

- 二:中国军民维护国家主权的斗争

- 三:伟大的抗日战争

- 专题三:近代中国的民主革命

- 一:太平天国运动

- 二:辛亥革命

- 三:新民主主义革命

- 专题四:现代中国的政治建设与祖国统一

- 一:新中国初期的政治建设

- 二:政治建设的曲折历程及其历史性转折

- 三:“一国两制”的伟大构想及其实践

- 专题五:现代中国的对外关系

- 一:新中国初期的外交

- 二:外交关系的突破

- 三:新时期的外交政策与成

- 专题六:古代希腊、罗马的政治文明

- 一:民主政治的摇篮——古代希腊

- 二:卓尔不群的雅典

- 三:罗马人的法律

- 专题七:近代西方民主政治的确立与发展

- 一:代议制的确立与完善

- 二:美国1787年宪法

- 三:民主政治的扩展

- 专题八:解放人类的阳光大道

- 一:马克思主义的诞生

- 二:国际工人运动的艰辛历程

- 三:俄国十月社会主义革命

- 专题九:当今世界政治格局的多极化趋势

- 一:美苏争锋

- 二:新兴力量的崛起

- 三:多极化趋势的加强

- 学习与探究之一:秦朝在中国历史上的地位

- 学习与探究之二:模拟古罗马法庭