第9课 两宋的政治和军事 课件(17张PPT)

文档属性

| 名称 | 第9课 两宋的政治和军事 课件(17张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-09-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

——由狄青之仕途看

两宋的政治和军事

文人政治的一曲悲歌

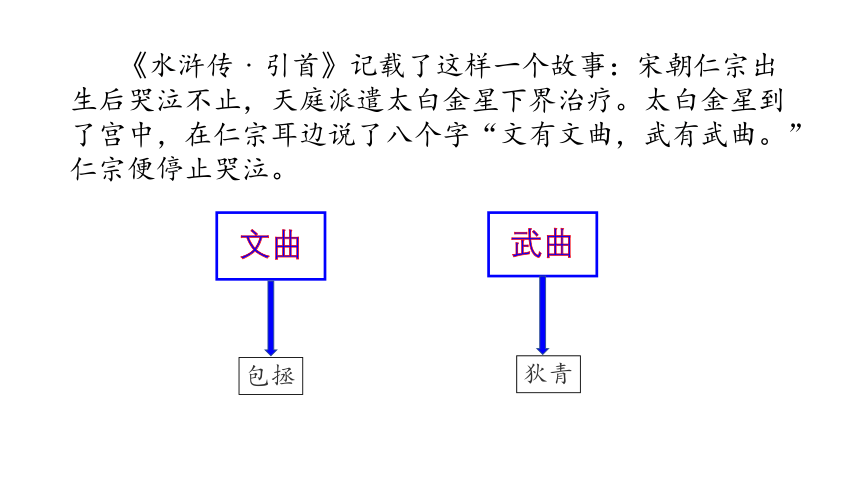

《水浒传﹒引首》记载了这样一个故事:宋朝仁宗出生后哭泣不止,天庭派遣太白金星下界治疗。太白金星到了宫中,在仁宗耳边说了八个字“文有文曲,武有武曲。”仁宗便停止哭泣。

文曲

包拯

武曲

狄青

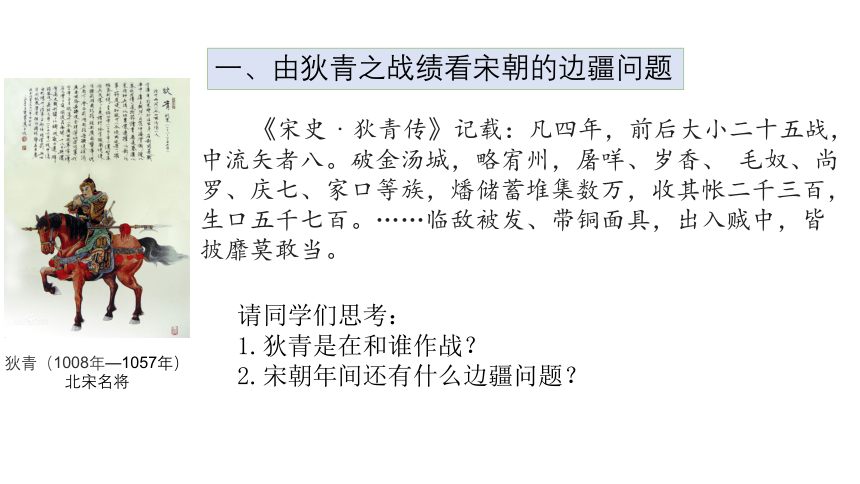

《宋史﹒狄青传》记载:凡四年,前后大小二十五战,中流矢者八。破金汤城,略宥州,屠咩、岁香、 毛奴、尚罗、庆七、家口等族,燔储蓄堆集数万,收其帐二千三百,生口五千七百。……临敌被发、带铜面具,出入贼中,皆披靡莫敢当。

请同学们思考:

1.狄青是在和谁作战?

2.宋朝年间还有什么边疆问题?

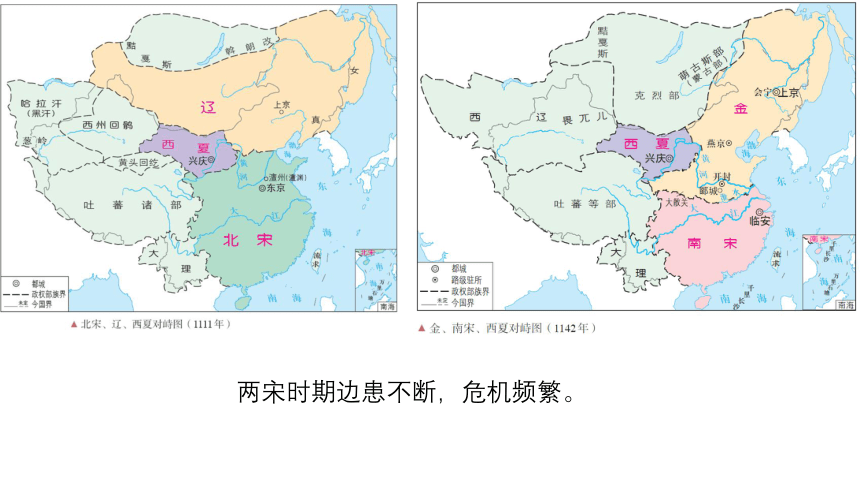

一、由狄青之战绩看宋朝的边疆问题

狄青(1008年—1057年)

北宋名将

两宋时期边患不断,危机频繁。

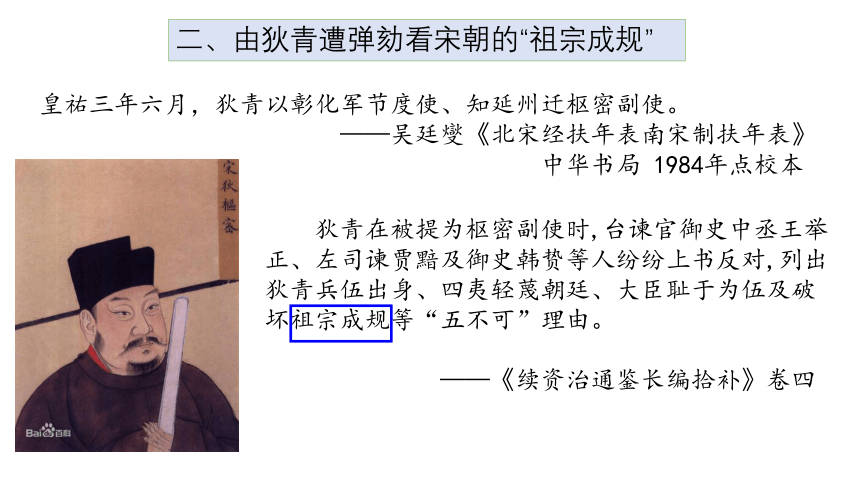

皇祐三年六月,狄青以彰化军节度使、知延州迁枢密副使。

——吴廷燮《北宋经扶年表南宋制扶年表》

中华书局 1984年点校本

狄青在被提为枢密副使时,台谏官御史中丞王举正、左司谏贾黯及御史韩贽等人纷纷上书反对,列出狄青兵伍出身、四夷轻蔑朝廷、大臣耻于为伍及破坏祖宗成规等“五不可”理由。

——《续资治通鉴长编拾补》卷四

二、由狄青遭弹劾看宋朝的“祖宗成规”

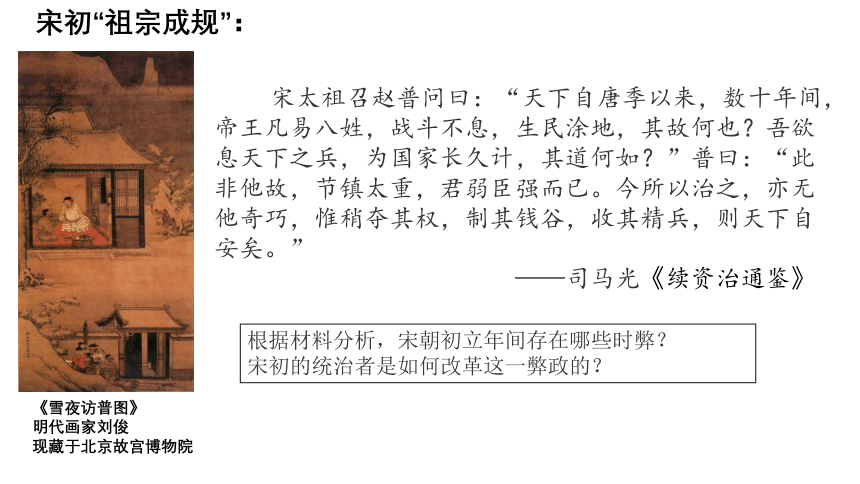

《雪夜访普图》

明代画家刘俊

现藏于北京故宫博物院

宋太祖召赵普问曰:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久计,其道何如?”普曰:“此非他故,节镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

——司马光《续资治通鉴》

根据材料分析,宋朝初立年间存在哪些时弊?

宋初的统治者是如何改革这一弊政的?

宋初“祖宗成规”:

宋初“祖宗成规”:专制集权的加强

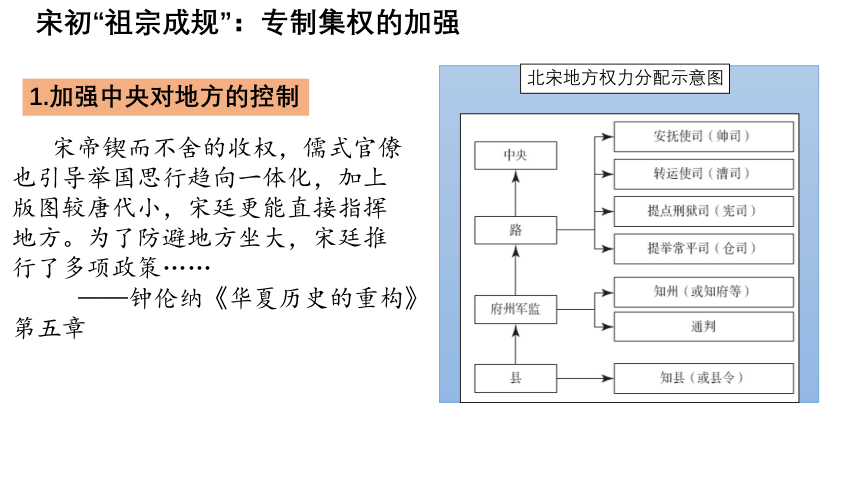

1.加强中央对地方的控制

宋帝锲而不舍的收权,儒式官僚也引导举国思行趋向一体化,加上版图较唐代小,宋廷更能直接指挥地方。为了防避地方坐大,宋廷推行了多项政策……

——钟伦纳《华夏历史的重构》第五章

北宋地方权力分配示意图

宋初“祖宗成规”:专制集权的加强

为了让群臣相互制约,宋代政府的结构和运作处处设防。为了提防使臣通外,甚至不愿见办外交的学东外语。人们得到的讯息只能是:宁可办不好事情,也不可影响皇帝的权益。

——钟伦纳《华夏历史的重构》第五章

2.分散机构权力,相互制约,加强监控。

北宋中央权力分配示意图

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

武职出身的枢密院正职

文职出身的枢密院正职

武职出身的枢密院副职

文职出身的枢密院副职

宋太祖朝

3

2

3

2

宋太宗朝

6

1

7

11

宋真宗朝

5

6

5

13

宋仁宗朝

7

22

5

43

宋英宗朝

无

6

1

5

宋神宗朝

无

7

1

16

宋哲宗朝

无

5

无

8

宋徽宗朝

无

10

无

11

宋钦宗朝

无

5

1

12

——陈峰 《从枢密院长贰出身变化看北宋“以文驭武”方针的影响》

3.制定崇文抑武的方针,用文官担任枢密院长官,提倡文治。

据宋人李攸《宋朝事实》认为:“太宗笃好儒学。”并举例说宋太宗阅览兵法《阴符经》后叹道:“此诡诈奇巧,不足以训善,奸雄之志也。”而在读《道德经》后则表示:“朕每读至兵者,不祥之器,圣人不得已而用之。未尝不三复以为规戒。王者虽以武功克敌,终须以文德致治。朕每日退朝不废观书,意欲酌先王成败而行之,以尽损益也。”

——南宋李攸《宋朝事实》卷三《圣学》

史料阅读

阅读以下材料,分析时人对宋初措施的评价。

吾宋制治,有县令,有郡守,有转运使,以大系小,丝牵绳联,总合于上。虽其地在万里外,方数千里,拥兵百万,而天子一呼于殿陛间,三尺竖子,驰传捧诏,召而归之京师,则解印趋走,唯恐不及。

——苏洵《嘉祐集》卷1《审势》

唯本朝之法,上下相维,轻重相制,如身之使臂,臂之使指……藩方守臣,统制列城,付以数千里之地,十万之师,单车之使,尺纸之诏,朝召而夕至,则为匹夫!

——范祖禹《范太史集》卷22《转对条上四事》

宋初措施在防范内部动乱、维护统治稳定方面效果显著。

仁宗嘉其忠勇:称“朕之关、张”。皇祐五年仁宗升狄青为枢密使。

——《宋史﹒狄青传》

青在枢密四年,每出,士卒辄指目以相矜夸。又言者以青家狗生角,且数有光怪,请出青于外以保全之,不报。嘉祐中,京师大水,青避水徙家相国寺,行止殿上,人情颇疑,乃罢青为同中书门下平章事,出判陈州。

——《宋史﹒狄青传》

仁宗免去狄青枢密使职务,狄青去询问当朝宰相文彦博缘由,文彦博说:“无他,朝廷疑尔。”

——南宋 王楙《野老记闻》

明年(嘉祐二年)二月,疽发髭,卒。

——《宋史﹒狄青传》

朝廷为什么要罢黜狄青?

三、由狄青被罢黜看宋朝的文人政治

《续资治通鉴》载:“臣( 指欧阳修) 观枢密使狄青, 出自行伍, 遂掌枢密。三四年间虽未见过失, 而不幸有得军情之名。武臣掌国机密而得军情, 岂是国家之利! 欲乞罢青( 狄青) 枢务, 任以一州, 既以保全之, 亦为国家消未萌之患。”

说明了以欧阳修为代表的文人士大夫阶层对武人的敌视和轻蔑。

如宋人指出:“昔仁宗皇帝覆育天下,无意于兵。将士惰偷,兵革朽钝,元昊乘间窃发,西鄙延安、泾原、麟府之间,败者三四,所丧动以万计。” 以后,宋仁宗朝与西夏签订的“庆历和议”,其实便与“澶渊之盟”精神相通,说明延续着崇文抑武及重内轻外的思路,议和遂成为化解边患的重要手段。

——陈峰《中国古代治国理念及其转变——以宋朝“崇文抑武”治国理念为中心》

实际上,狄青是被制度和文化所杀。

——《易中天中华史﹒大宋革新》

四、由狄青之悲剧反思宋朝的军事政治

集中权力的结果,大批官员无所事事。……有权的官和无权的官,朝廷的官和地方的官,机构重叠、臃肿……官不管事,却享受优厚的俸禄……约占全国总户数千分之一二的官户,逐渐成为政治腐败的渊薮。

——樊树志《国史十六讲》

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

宋初

元丰以后

政和以后

南宋

宰执

宰相

同中书平章事、

参知政事

门下侍中

中书令

尚书令

尚书左仆射

尚书右仆射

门下侍郎

中书侍郎

尚书左丞

尚书右丞

左辅

右弼

太宰

少宰

门下侍郎

中书侍郎

尚书左丞

尚书右丞

左丞相

右丞相

参知政事

枢密院

使、

副使

知院事

同知院事

签书院事

知院事

同知院事

签书院事

同签书院事

使

副使

知院事

同知院事

签书院事

——邓之诚著《宋辽金夏元史——宋之制度》

冗官

这样的制度和文化对于宋朝来说仅仅是杀死了一个武将吗?

本朝鉴五代藩镇之弊,兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了,州郡遂日就困弱。靖康之役,虏骑所过,莫不溃散。 ——《朱子语类》

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}兵额简表

——据《宋史卷一八七﹒兵志》列举

太祖年间

378,000人

太宗年间

666,000人

真宗年间

912,000人

仁宗年间

1,259,000人

英宗年间

1,662,000人

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}收支简表

——《宋史卷一七九﹒食货志》

岁入

岁出

比较

盈余

不足

太宗至道末

二二.二四五。八00缗

余大半

仁宗皇祐元年

一二六。二五一。九六四缗

一二六。二五一。九六四缗

无

无

英宗治平二年

一一六。一三八。四0五缗

一三一。八六四。四五二缗

一五。七二三。0四七缗

今则西戎已叛,屡丧边兵;北虏愈强,且增岁币。国用殚竭,民力空虚,徭役日繁,率敛日重。官吏猥滥,不思澄汰;人民疾苦,未尝省察。百姓无告,朝廷不与为主,不使叛而为寇,复何为哉?……

——枢密副使富弼的上疏

冗兵

冗费

“三冗”

“积贫”局面

弱军权

“积弱”局面

富国

强兵

五、宋在危机中的自救

1069年,宋神宗任用王安石主持变法。

富国

强兵

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}青苗法

在每年二月、五月青黄不接时,由官府给农民贷款、贷粮,每半年取利息二分或三分,分别随夏秋两税归还。

农田水利法

鼓励垦荒,兴修水利,费用由当地住户按贫富等级高下出资兴修水利,也可向州县政府贷款。

募役法

将原来按户轮流服差役,改为由官府雇人承担,不愿服差役的民户则按贫富等级交纳一定数量的钱。官僚地主也不例外

市易法

在东京设置市易务,出钱收购滞销货物,市场短缺时再卖出。

方田均税法

下令全国清丈土地,核实土地所有者,并将土地按土质的好坏为五等,作为征收田赋的依据。

均输法

设立发运使,掌握东南六路生产情况和政府与宫廷的需要情况,按照“徙贵就贱,用近易远”的原则,统一收购和运输。

保甲法、保马法、将兵法等

一些史学观点:

王安石很想效仿西周的井田制,担忧不想操之过急,所以实行方田均税法。……其实,用向后看的儒家理论来指导向前看的改革,本身就蕴含着失败的命运。

——樊树志《国史十六讲》

新政不以祖宗旧法为依归,引起守旧派反对。

儒士对王安石的攻击尤烈,是因为他们在宋代当官的机会大增,退休时俸禄足可以买田放债。新政断其财路,理论之外还加切腹之痛,王安石的支持者远少于反对者。

——钟伦纳《华夏历史的重构》

王安石是为了变法而集权,宋神宗是为了集权而变法。因此,当他实现了集权之后,就不能容忍有人分权。王安石也必须走人。

——易中天《王安石变法》

学习拓展:

近千年来,关于王安石变法的评价,存在着相当大的争议。请同学们结合王安石变法中的相关措施就王安石变法失败的原因展开讨论。

五、宋在危机中的自救

历史的回响……

过度儒式自觉的宋代虽然达到了不少被内外忽视的成就,却终于在頽弱的形象下推出了历史舞台。

——钟伦纳《华夏历史的重构》

两宋的政治和军事

文人政治的一曲悲歌

《水浒传﹒引首》记载了这样一个故事:宋朝仁宗出生后哭泣不止,天庭派遣太白金星下界治疗。太白金星到了宫中,在仁宗耳边说了八个字“文有文曲,武有武曲。”仁宗便停止哭泣。

文曲

包拯

武曲

狄青

《宋史﹒狄青传》记载:凡四年,前后大小二十五战,中流矢者八。破金汤城,略宥州,屠咩、岁香、 毛奴、尚罗、庆七、家口等族,燔储蓄堆集数万,收其帐二千三百,生口五千七百。……临敌被发、带铜面具,出入贼中,皆披靡莫敢当。

请同学们思考:

1.狄青是在和谁作战?

2.宋朝年间还有什么边疆问题?

一、由狄青之战绩看宋朝的边疆问题

狄青(1008年—1057年)

北宋名将

两宋时期边患不断,危机频繁。

皇祐三年六月,狄青以彰化军节度使、知延州迁枢密副使。

——吴廷燮《北宋经扶年表南宋制扶年表》

中华书局 1984年点校本

狄青在被提为枢密副使时,台谏官御史中丞王举正、左司谏贾黯及御史韩贽等人纷纷上书反对,列出狄青兵伍出身、四夷轻蔑朝廷、大臣耻于为伍及破坏祖宗成规等“五不可”理由。

——《续资治通鉴长编拾补》卷四

二、由狄青遭弹劾看宋朝的“祖宗成规”

《雪夜访普图》

明代画家刘俊

现藏于北京故宫博物院

宋太祖召赵普问曰:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久计,其道何如?”普曰:“此非他故,节镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

——司马光《续资治通鉴》

根据材料分析,宋朝初立年间存在哪些时弊?

宋初的统治者是如何改革这一弊政的?

宋初“祖宗成规”:

宋初“祖宗成规”:专制集权的加强

1.加强中央对地方的控制

宋帝锲而不舍的收权,儒式官僚也引导举国思行趋向一体化,加上版图较唐代小,宋廷更能直接指挥地方。为了防避地方坐大,宋廷推行了多项政策……

——钟伦纳《华夏历史的重构》第五章

北宋地方权力分配示意图

宋初“祖宗成规”:专制集权的加强

为了让群臣相互制约,宋代政府的结构和运作处处设防。为了提防使臣通外,甚至不愿见办外交的学东外语。人们得到的讯息只能是:宁可办不好事情,也不可影响皇帝的权益。

——钟伦纳《华夏历史的重构》第五章

2.分散机构权力,相互制约,加强监控。

北宋中央权力分配示意图

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

武职出身的枢密院正职

文职出身的枢密院正职

武职出身的枢密院副职

文职出身的枢密院副职

宋太祖朝

3

2

3

2

宋太宗朝

6

1

7

11

宋真宗朝

5

6

5

13

宋仁宗朝

7

22

5

43

宋英宗朝

无

6

1

5

宋神宗朝

无

7

1

16

宋哲宗朝

无

5

无

8

宋徽宗朝

无

10

无

11

宋钦宗朝

无

5

1

12

——陈峰 《从枢密院长贰出身变化看北宋“以文驭武”方针的影响》

3.制定崇文抑武的方针,用文官担任枢密院长官,提倡文治。

据宋人李攸《宋朝事实》认为:“太宗笃好儒学。”并举例说宋太宗阅览兵法《阴符经》后叹道:“此诡诈奇巧,不足以训善,奸雄之志也。”而在读《道德经》后则表示:“朕每读至兵者,不祥之器,圣人不得已而用之。未尝不三复以为规戒。王者虽以武功克敌,终须以文德致治。朕每日退朝不废观书,意欲酌先王成败而行之,以尽损益也。”

——南宋李攸《宋朝事实》卷三《圣学》

史料阅读

阅读以下材料,分析时人对宋初措施的评价。

吾宋制治,有县令,有郡守,有转运使,以大系小,丝牵绳联,总合于上。虽其地在万里外,方数千里,拥兵百万,而天子一呼于殿陛间,三尺竖子,驰传捧诏,召而归之京师,则解印趋走,唯恐不及。

——苏洵《嘉祐集》卷1《审势》

唯本朝之法,上下相维,轻重相制,如身之使臂,臂之使指……藩方守臣,统制列城,付以数千里之地,十万之师,单车之使,尺纸之诏,朝召而夕至,则为匹夫!

——范祖禹《范太史集》卷22《转对条上四事》

宋初措施在防范内部动乱、维护统治稳定方面效果显著。

仁宗嘉其忠勇:称“朕之关、张”。皇祐五年仁宗升狄青为枢密使。

——《宋史﹒狄青传》

青在枢密四年,每出,士卒辄指目以相矜夸。又言者以青家狗生角,且数有光怪,请出青于外以保全之,不报。嘉祐中,京师大水,青避水徙家相国寺,行止殿上,人情颇疑,乃罢青为同中书门下平章事,出判陈州。

——《宋史﹒狄青传》

仁宗免去狄青枢密使职务,狄青去询问当朝宰相文彦博缘由,文彦博说:“无他,朝廷疑尔。”

——南宋 王楙《野老记闻》

明年(嘉祐二年)二月,疽发髭,卒。

——《宋史﹒狄青传》

朝廷为什么要罢黜狄青?

三、由狄青被罢黜看宋朝的文人政治

《续资治通鉴》载:“臣( 指欧阳修) 观枢密使狄青, 出自行伍, 遂掌枢密。三四年间虽未见过失, 而不幸有得军情之名。武臣掌国机密而得军情, 岂是国家之利! 欲乞罢青( 狄青) 枢务, 任以一州, 既以保全之, 亦为国家消未萌之患。”

说明了以欧阳修为代表的文人士大夫阶层对武人的敌视和轻蔑。

如宋人指出:“昔仁宗皇帝覆育天下,无意于兵。将士惰偷,兵革朽钝,元昊乘间窃发,西鄙延安、泾原、麟府之间,败者三四,所丧动以万计。” 以后,宋仁宗朝与西夏签订的“庆历和议”,其实便与“澶渊之盟”精神相通,说明延续着崇文抑武及重内轻外的思路,议和遂成为化解边患的重要手段。

——陈峰《中国古代治国理念及其转变——以宋朝“崇文抑武”治国理念为中心》

实际上,狄青是被制度和文化所杀。

——《易中天中华史﹒大宋革新》

四、由狄青之悲剧反思宋朝的军事政治

集中权力的结果,大批官员无所事事。……有权的官和无权的官,朝廷的官和地方的官,机构重叠、臃肿……官不管事,却享受优厚的俸禄……约占全国总户数千分之一二的官户,逐渐成为政治腐败的渊薮。

——樊树志《国史十六讲》

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

宋初

元丰以后

政和以后

南宋

宰执

宰相

同中书平章事、

参知政事

门下侍中

中书令

尚书令

尚书左仆射

尚书右仆射

门下侍郎

中书侍郎

尚书左丞

尚书右丞

左辅

右弼

太宰

少宰

门下侍郎

中书侍郎

尚书左丞

尚书右丞

左丞相

右丞相

参知政事

枢密院

使、

副使

知院事

同知院事

签书院事

知院事

同知院事

签书院事

同签书院事

使

副使

知院事

同知院事

签书院事

——邓之诚著《宋辽金夏元史——宋之制度》

冗官

这样的制度和文化对于宋朝来说仅仅是杀死了一个武将吗?

本朝鉴五代藩镇之弊,兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了,州郡遂日就困弱。靖康之役,虏骑所过,莫不溃散。 ——《朱子语类》

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}兵额简表

——据《宋史卷一八七﹒兵志》列举

太祖年间

378,000人

太宗年间

666,000人

真宗年间

912,000人

仁宗年间

1,259,000人

英宗年间

1,662,000人

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}收支简表

——《宋史卷一七九﹒食货志》

岁入

岁出

比较

盈余

不足

太宗至道末

二二.二四五。八00缗

余大半

仁宗皇祐元年

一二六。二五一。九六四缗

一二六。二五一。九六四缗

无

无

英宗治平二年

一一六。一三八。四0五缗

一三一。八六四。四五二缗

一五。七二三。0四七缗

今则西戎已叛,屡丧边兵;北虏愈强,且增岁币。国用殚竭,民力空虚,徭役日繁,率敛日重。官吏猥滥,不思澄汰;人民疾苦,未尝省察。百姓无告,朝廷不与为主,不使叛而为寇,复何为哉?……

——枢密副使富弼的上疏

冗兵

冗费

“三冗”

“积贫”局面

弱军权

“积弱”局面

富国

强兵

五、宋在危机中的自救

1069年,宋神宗任用王安石主持变法。

富国

强兵

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}青苗法

在每年二月、五月青黄不接时,由官府给农民贷款、贷粮,每半年取利息二分或三分,分别随夏秋两税归还。

农田水利法

鼓励垦荒,兴修水利,费用由当地住户按贫富等级高下出资兴修水利,也可向州县政府贷款。

募役法

将原来按户轮流服差役,改为由官府雇人承担,不愿服差役的民户则按贫富等级交纳一定数量的钱。官僚地主也不例外

市易法

在东京设置市易务,出钱收购滞销货物,市场短缺时再卖出。

方田均税法

下令全国清丈土地,核实土地所有者,并将土地按土质的好坏为五等,作为征收田赋的依据。

均输法

设立发运使,掌握东南六路生产情况和政府与宫廷的需要情况,按照“徙贵就贱,用近易远”的原则,统一收购和运输。

保甲法、保马法、将兵法等

一些史学观点:

王安石很想效仿西周的井田制,担忧不想操之过急,所以实行方田均税法。……其实,用向后看的儒家理论来指导向前看的改革,本身就蕴含着失败的命运。

——樊树志《国史十六讲》

新政不以祖宗旧法为依归,引起守旧派反对。

儒士对王安石的攻击尤烈,是因为他们在宋代当官的机会大增,退休时俸禄足可以买田放债。新政断其财路,理论之外还加切腹之痛,王安石的支持者远少于反对者。

——钟伦纳《华夏历史的重构》

王安石是为了变法而集权,宋神宗是为了集权而变法。因此,当他实现了集权之后,就不能容忍有人分权。王安石也必须走人。

——易中天《王安石变法》

学习拓展:

近千年来,关于王安石变法的评价,存在着相当大的争议。请同学们结合王安石变法中的相关措施就王安石变法失败的原因展开讨论。

五、宋在危机中的自救

历史的回响……

过度儒式自觉的宋代虽然达到了不少被内外忽视的成就,却终于在頽弱的形象下推出了历史舞台。

——钟伦纳《华夏历史的重构》

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进