2021年高考散文阅读一轮复习:赏析表达技巧题精选精练 学案

文档属性

| 名称 | 2021年高考散文阅读一轮复习:赏析表达技巧题精选精练 学案 |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-27 13:52:20 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2021年高考散文阅读一轮复习:赏析表达技巧题精选精练

核心主干知识:

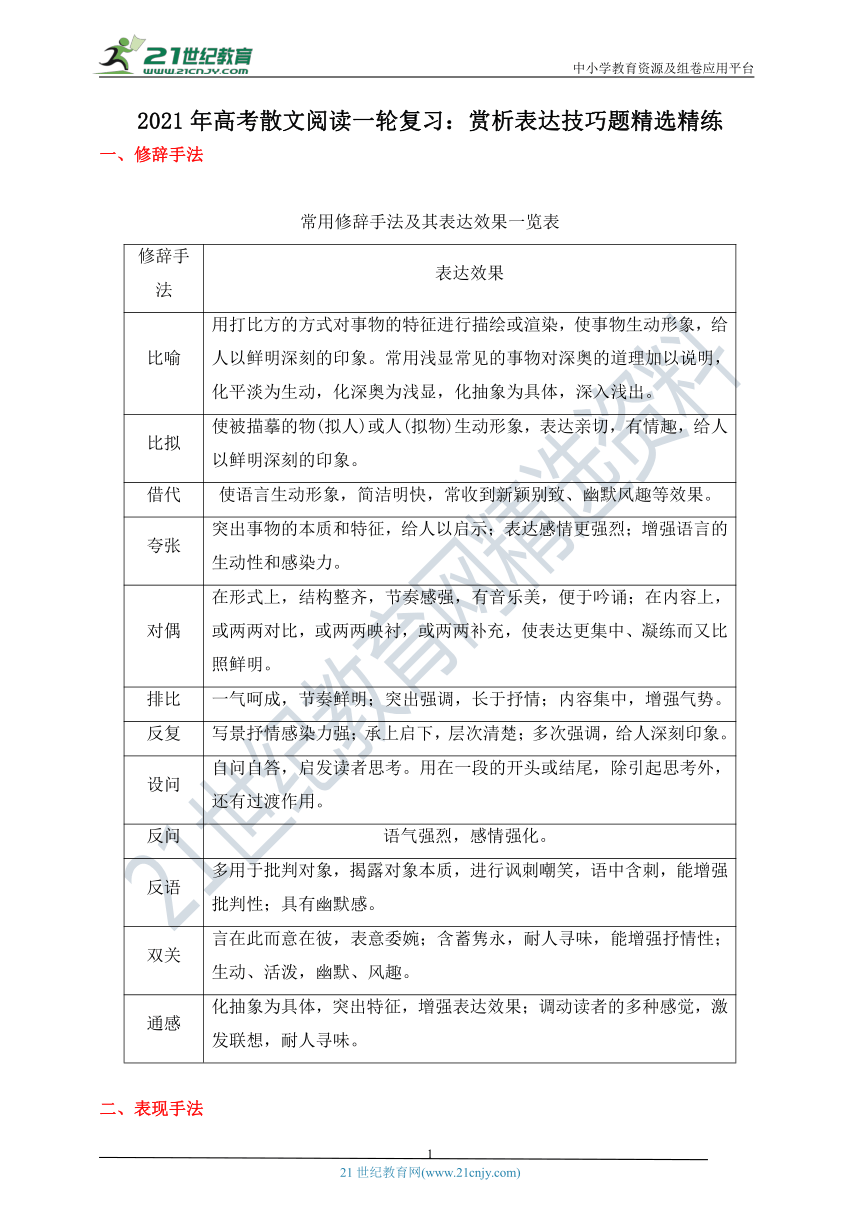

一、修辞手法

常用修辞手法及其表达效果一览表

修辞手法 表达效果

比喻 用打比方的方式对事物的特征进行描绘或渲染,使事物生动形象,给人以鲜明深刻的印象。常用浅显常见的事物对深奥的道理加以说明,化平淡为生动,化深奥为浅显,化抽象为具体,深入浅出。

比拟 使被描摹的物(拟人)或人(拟物)生动形象,表达亲切,有情趣,给人以鲜明深刻的印象。

借代 使语言生动形象,简洁明快,常收到新颖别致、幽默风趣等效果。

夸张 突出事物的本质和特征,给人以启示;表达感情更强烈;增强语言的生动性和感染力。

对偶 在形式上,结构整齐,节奏感强,有音乐美,便于吟诵;在内容上,或两两对比,或两两映衬,或两两补充,使表达更集中、凝练而又比照鲜明。

排比 一气呵成,节奏鲜明;突出强调,长于抒情;内容集中,增强气势。

反复 写景抒情感染力强;承上启下,层次清楚;多次强调,给人深刻印象。

设问 自问自答,启发读者思考。用在一段的开头或结尾,除引起思考外,还有过渡作用。

反问 语气强烈,感情强化。

反语 多用于批判对象,揭露对象本质,进行讽刺嘲笑,语中含刺,能增强批判性;具有幽默感。

双关 言在此而意在彼,表意委婉;含蓄隽永,耐人寻味,能增强抒情性;生动、活泼,幽默、风趣。

通感 化抽象为具体,突出特征,增强表达效果;调动读者的多种感觉,激发联想,耐人寻味。

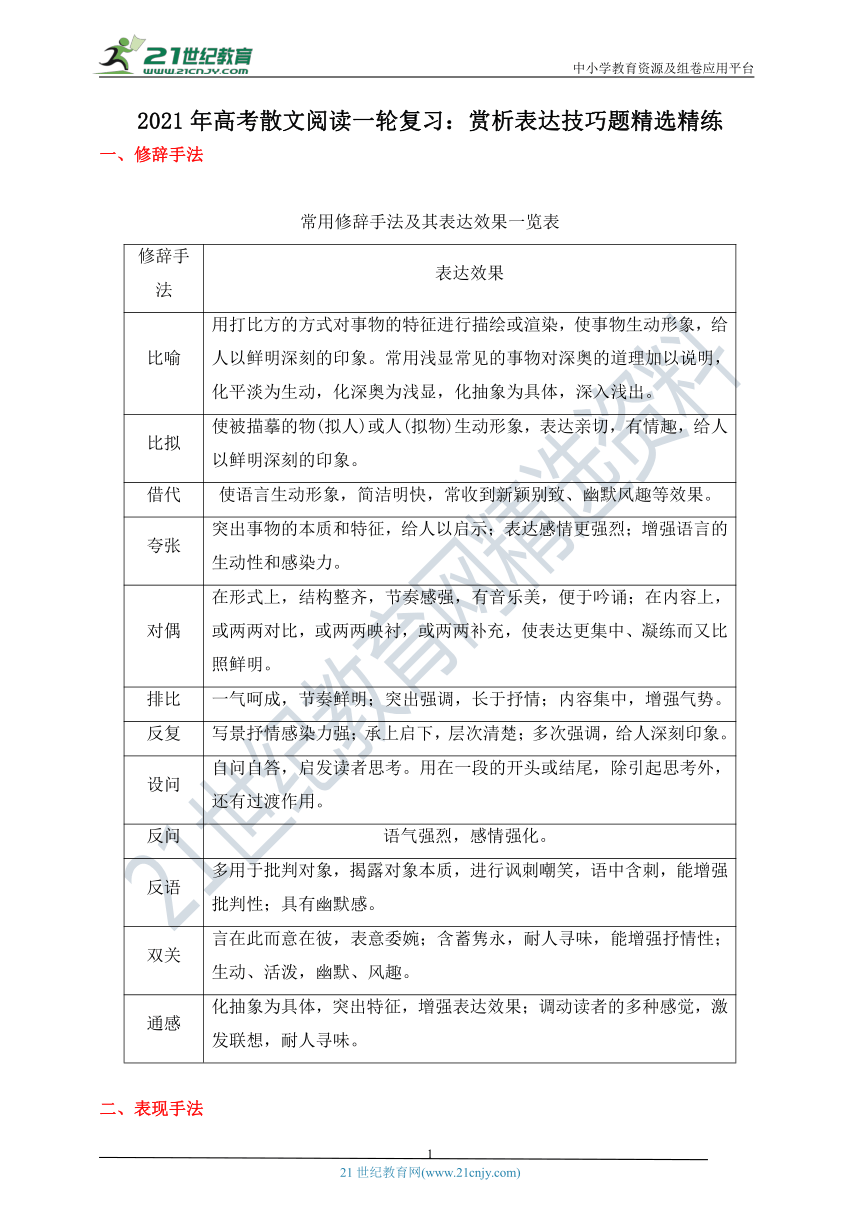

二、表现手法

常用表现手法及其表达效果一览表

表现手法 表达效果

象征 通过某一具体事物来表现与之有某种联系的概念、思想感情。引申事理,形象而含蓄,耐人寻味。

抑扬 在变化的反差中突出事物,两相对照,形成起伏之势,给读者以强烈印象,增强作品的艺术效果。

托物言志 假托某种具体事物来表达作者特定的主张或哲理。把要抒发的感情、要阐发的思想,借助于对某事物或物品的描摹议论,含蓄地表达出来,能给人留下思考的余地和想象的空间。

白描 不设喻,少修饰,不用华丽的辞藻,以最经济、最俭省的笔墨勾勒出鲜明生动的形象。它往往寥寥几笔就能起到突出事物神韵的效果。

虚实结合 抓住重点,或以实衬虚,或以虚衬实,突出事物的本质特征,从而更鲜明地刻画人物的性格,凸现事物、景物的特点,更集中地揭示题旨。

借景抒情 通过对景物的描写来衬托作者或喜或悲的情感。

衬托或渲染 用渲染描绘某一事物来突出所要表现的事物的特点,营造氛围。

点面结合 叙写事件全过程是面,抓住某一特殊情节或细节是点,两者结合能反映出事物的全貌,又能突出重点,表达事件的普遍意义和特殊意义。

以小见大 抓住最能体现大主题、看似平凡细小却包含典型意义和生命哲理的小事件来叙写,感人且具有社会意义。

联想想象 联想与想象经常在一起使用,可以使文章内容更为丰富,形象更丰满、生动,增强文章的艺术表现力。

动静结合 以动衬静,以静衬动,起烘托作用,相得益彰。

对比 突出事物特点,使形象鲜明。

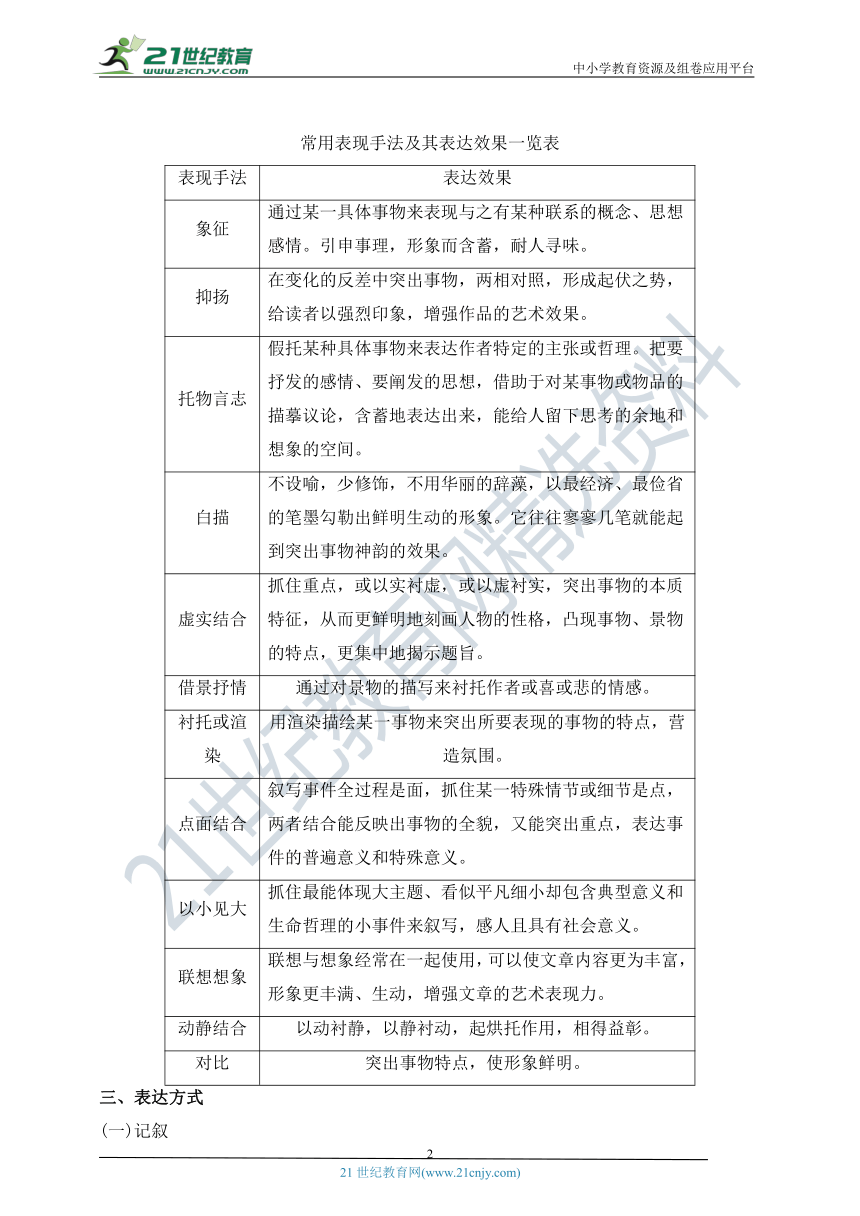

三、表达方式

(一)记叙

记叙技巧及其作用

鉴赏角度 分类 作用

记叙角度 第一人称 叙述亲切自然,便于直接抒情,能自由地表达思想感情,给读者以真实、生动之感。

第二人称 便于感情交流,有对话效果,增强文章的亲切感和感染力。用于物时,往往能产生拟人化的效果。

第三人称 多用于叙事散文中。不受时空限制,灵活自如,可以全面地反映生活。

记叙详略 详写 往往突出细节,渲染气氛,多用铺陈手法,突出中心。

略写 从侧面烘托中心。

记叙方法 顺叙 叙述有头有尾,条理清晰。

倒叙 造成悬念,增强文章的吸引力,使文章引人入胜。

插叙 对中心内容起补充、解释或衬托作用。

补叙 补叙实际上是在叙述时,故意“藏”去若干片段,到后面适当的地方再把这些片段“亮”出来,使读者恍然大悟。通过这一“藏”一“亮”,造成叙事的波澜。

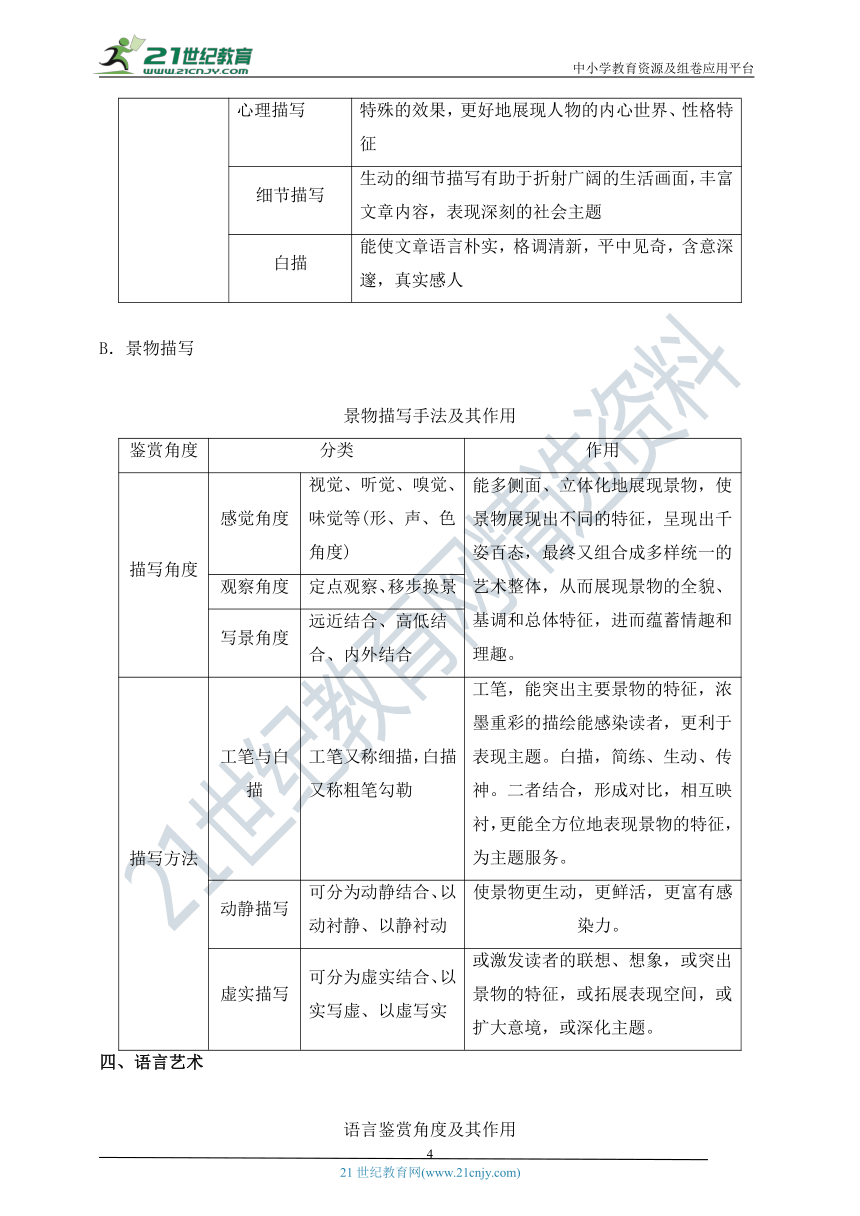

(二)描写

A.人物描写

人物描写手法及其作用

人物描写手法 正面描写 细节描写、语言描写、肖像描写、动作描写、神态描写、心理描写

详写(细节描写、白描),略写

语言的手法——修辞,如对比、衬托等

侧面描写 不从正面去描写人物,而是借助其他人物、事件的叙述或景物描写来渲染气氛,烘托人物形象

人物描写作用 人物对话描写、

心理描写 可以刻画人物性格,反映人物的心理活动,促进故事情节的发展;也可以描摹人物的语态,收到一种特殊的效果,更好地展现人物的内心世界、性格特征

细节描写 生动的细节描写有助于折射广阔的生活画面,丰富文章内容,表现深刻的社会主题

白描 能使文章语言朴实,格调清新,平中见奇,含意深邃,真实感人

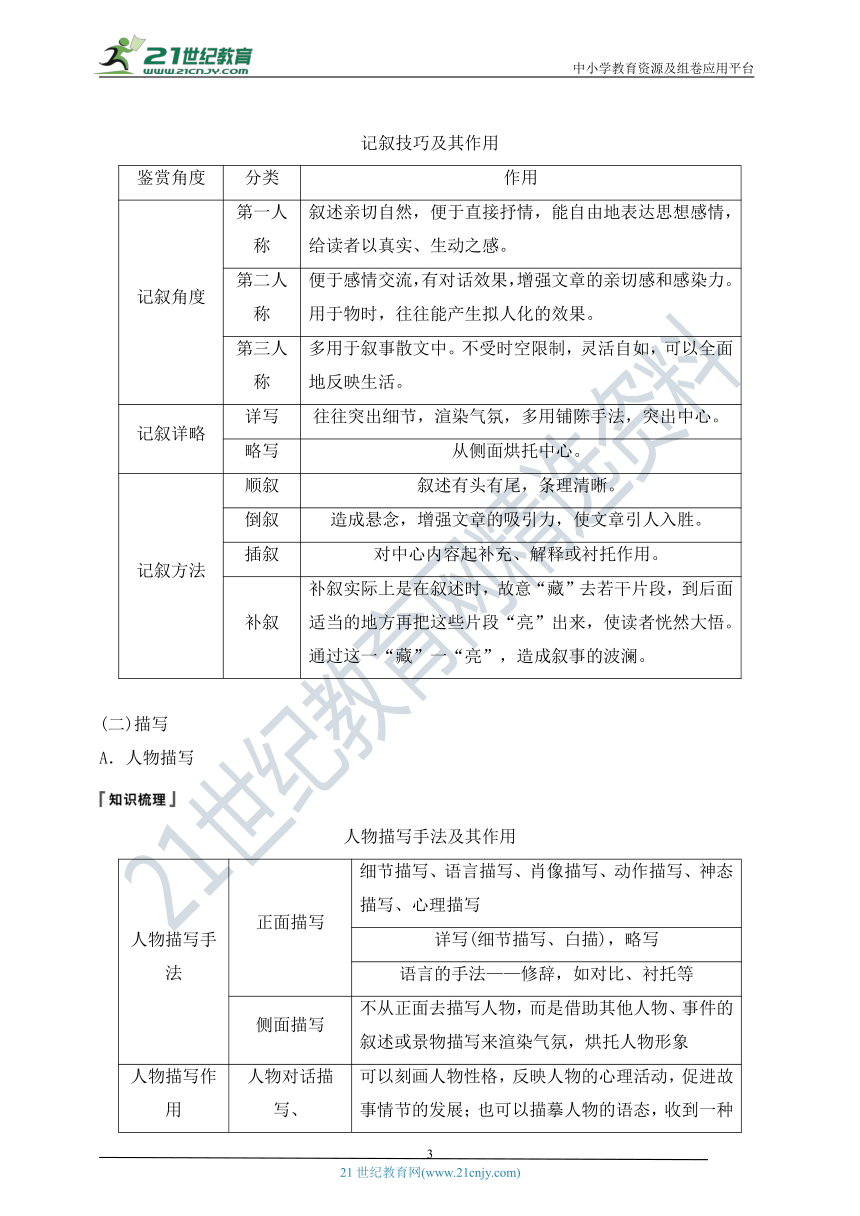

B.景物描写

景物描写手法及其作用

鉴赏角度 分类 作用

描写角度 感觉角度 视觉、听觉、嗅觉、味觉等(形、声、色角度) 能多侧面、立体化地展现景物,使景物展现出不同的特征,呈现出千姿百态,最终又组合成多样统一的艺术整体,从而展现景物的全貌、基调和总体特征,进而蕴蓄情趣和理趣。

观察角度 定点观察、移步换景

写景角度 远近结合、高低结合、内外结合

描写方法 工笔与白描 工笔又称细描,白描又称粗笔勾勒 工笔,能突出主要景物的特征,浓墨重彩的描绘能感染读者,更利于表现主题。白描,简练、生动、传神。二者结合,形成对比,相互映衬,更能全方位地表现景物的特征,为主题服务。

动静描写 可分为动静结合、以动衬静、以静衬动 使景物更生动,更鲜活,更富有感染力。

虚实描写 可分为虚实结合、以实写虚、以虚写实 或激发读者的联想、想象,或突出景物的特征,或拓展表现空间,或扩大意境,或深化主题。

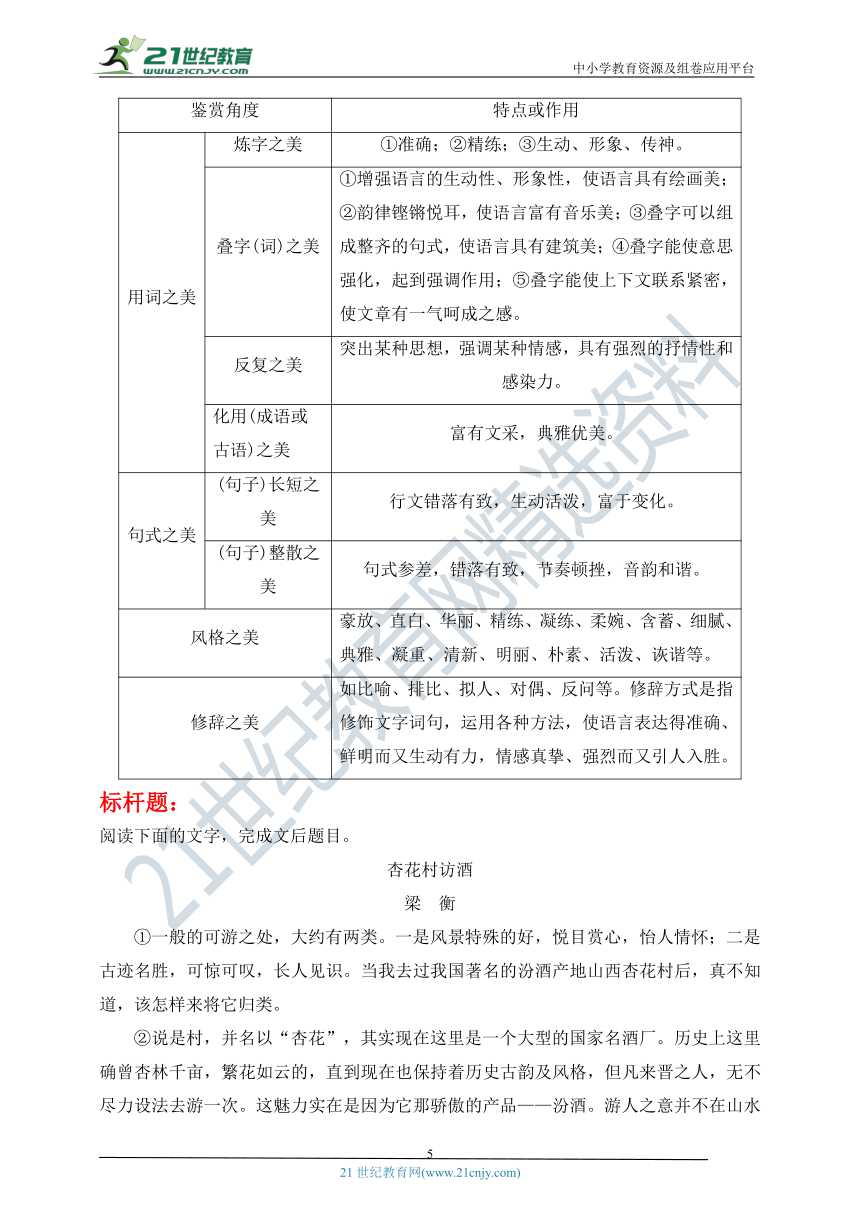

四、语言艺术

语言鉴赏角度及其作用

鉴赏角度 特点或作用

用词之美 炼字之美 ①准确;②精练;③生动、形象、传神。

叠字(词)之美 ①增强语言的生动性、形象性,使语言具有绘画美;②韵律铿锵悦耳,使语言富有音乐美;③叠字可以组成整齐的句式,使语言具有建筑美;④叠字能使意思强化,起到强调作用;⑤叠字能使上下文联系紧密,使文章有一气呵成之感。

反复之美 突出某种思想,强调某种情感,具有强烈的抒情性和感染力。

化用(成语或古语)之美 富有文采,典雅优美。

句式之美 (句子)长短之美 行文错落有致,生动活泼,富于变化。

(句子)整散之美 句式参差,错落有致,节奏顿挫,音韵和谐。

风格之美 豪放、直白、华丽、精练、凝练、柔婉、含蓄、细腻、典雅、凝重、清新、明丽、朴素、活泼、诙谐等。

修辞之美 如比喻、排比、拟人、对偶、反问等。修辞方式是指修饰文字词句,运用各种方法,使语言表达得准确、鲜明而又生动有力,情感真挚、强烈而又引人入胜。

标杆题:

阅读下面的文字,完成文后题目。

杏花村访酒

梁 衡

①一般的可游之处,大约有两类。一是风景特殊的好,悦目赏心,怡人情怀;二是古迹名胜,可惊可叹,长人见识。当我去过我国著名的汾酒产地山西杏花村后,真不知道,该怎样来将它归类。

②说是村,并名以“杏花”,其实现在这里是一个大型的国家名酒厂。历史上这里确曾杏林千亩,繁花如云的,直到现在也保持着历史古韵及风格,但凡来晋之人,无不尽力设法去游一次。这魅力实在是因为它那骄傲的产品——汾酒。游人之意并不在山水之间,而在酒。

③来参观的人,最少安排两个节目,一是品酒,二是参观。

④餐厅墙角有一个酒柜,内有两个坛子,分别装有“汾酒”和“竹叶青”。服务员按照一般酒馆的做法,打开坛盖,将酒灌入瓶,再由瓶斟入杯。当液面停止了波动,你看杯中的汾酒,纯净透明,就像刚才并没有注入什么。竹叶青呢?则呈现一点浅淡的黄色,令人想起春天里新柳的鹅黄。不觉间,一阵清香,已渐渐地,像一层看不见的薄雾漫过桌面,扑入你的胸怀,钻进你的衣袖。人们这时并不要靠眼鼻,而是全身无处不感觉到它的美了。主人举杯,我试酌一口,唇初沾而馨绵,口将咽又生甜,味柔和隽远。客人都笑了,脸上泛出甜甜的酒窝。但人们并没有大声赞美,只是微笑着颔首,仿佛怕喧声破坏了这酒厂的恬静。

⑤喝过酒,我们被让到招待所里小憩。这招待所也别致,是一所中国式的四合院,取名曰“醉仙店”。院心有古井,有假山。山下有水,有草。草地上有一条汉白玉的黄牛,牛背上牧童横笛,旁边的碑上题着杜牧那首“借问酒家何处有,牧童遥指杏花村”的名诗。环院,南北为客房,东侧为碑廊,记录着南北朝以来汾酒的历史。西侧为展览馆和历代酒器陈列馆,出出进进的游人无不感受到酒文化的博大精深,馆内也有许多关于汾酒的名人题赠。这时,虽主人已在房中泡好热茶,连声招呼客人休息,但大家却总在院中流连。不错,人们是为访酒而来,但要是这里没有这些酒外之物,那酒何处没有?人们之所以固执地要到杏花村来,实在是要来品味、依恋与凭吊一会儿这酒中所凝聚的民族文化,就像在八达岭长城上远眺,在故宫大殿前的柱础旁沉思。

⑥杏花村,实在是一个特殊的去处。来游的人,其意并不在山水,但也不全在酒。

(有删改)

1.文章第④段运用多种手法描写所品之酒,请举出三处手法不同的例子,并简要分析。

答案 (1)如“浅淡的黄色”“一阵清香”“唇初沾而馨绵”“口将咽又生甜”,从视觉、嗅觉、触觉等多种感受角度描写,细腻生动。(2)如“一阵清香,已渐渐地,像一层看不见的薄雾漫过桌面”,运用通感,以视觉来描写嗅觉,写出了汾酒的清香四溢。(3)如“客人都笑了,脸上泛出甜甜的酒窝”,通过人们的反应,从侧面写出了汾酒的美味与纯真。(4)如“令人想起春天里新柳的鹅黄”,运用联想,唤起读者类似的生活体验,将“竹叶青”酒的清纯色泽写得可知可感。(5)如“像一层看不见的薄雾漫过桌面,扑入你的胸怀,钻进你的衣袖”“全身无处不感觉到它的美”,运用比拟,化无形为有形,写出酒的清香无处不在。(写出三处即可)

2.结合全文,赏析文中画横线的句子。

答案 (1)化用欧阳修的名句“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也”,增强了文章的文学色彩。(2)与前文“游人之意并不在山水之间,而在酒”相照应,形成递进,深化了文章主题。(3)强调除了酒以外,酒中所凝聚的民族文化更值得品味、依恋与凭吊。

类比题:

【2020·浙江省高三专题练习】阅读下面的文字,完成各题。(20分)

故乡·老屋·故人

方能

此刻的我仿佛就坐在老屋屋檐下一木椅上,望向对面的山。山风吹来,使山上树叶的阴面翻作阳面。绿波一波波推涌,传递飒飒声,并于绿波间耸出一线线金纹,那是阳光、叶片与风协作出的美景。

我九岁那年父母建了这栋木屋。父亲是铁匠,能打铁,却打不出木屋,所以木屋还得请木匠师傅来建。约一个多月后正式起屋了,百多人来帮忙。高潮是最后把堂屋顶上的主梁架上去,架梁之前有个仪式,称“赞梁”。木梁横卧在堂屋地上,系着红布,爬在两边已立起的木柱横方上的人,手牵着系着它的棕绳索,先不忙着往上拉,而是对着它大声念:

赞梁,赞梁,

贺喜主家修个好华堂。

红漆桌椅摆中央,

高头大马走四方……

父亲系一个围裙,围裙里兜着预先准备好的包封(红包),谁赞了梁,就抛给谁一个包封。那天大雨,他还把自己披的蓑衣也给了别人,自己淋雨,后来因此大病一场。

这地方叫方家坳,却无一户人家姓方,听说方家后代早迁走了。我家却来补空似的,买了栋旧屋开起石家铁匠铺来。但开着开着,传到远方竟传为“方师傅铁匠铺”了。原来老辈人讲,几百年前这里出过一个会武的方师傅,大名方世友,打遍天下无敌手,路见不平就是一拳,比你爹铁匠师傅的一锤还重一百倍,强盗恶人铜头铁身也被打成烂纸,所以一听方师傅来了,都望风而逃或跪地求饶……这故事很令我神往,想;长大了要做方世友,不学打铁学打坏人。

屋的木架子立起了,父亲却病了。昏厥中,本地郎中开的中药汤喂进去马上呕出来。祖母颤着小脚赶到公社总机房给县城打电话:“邓坤山哪,你三哥病得危险了哇,快想办法来啊。”

邓坤山是祖母的几个女婿中的一个,最豪爽热情。邓坤山上一月工资要了救护车,但那时全县只有一两辆护车,这车还在路上救送其他病人,要两个小时后才能到我们公社所在地杨林——那时杨林才有公路,从公路步行八里山路才到我家。邓坤山要赶上这个时间,得先步行二十多里赶在车到杨林时把病人搬到公路边。

他哪里只是步行,他是跑,长跑二十多里。

邓坤山那时约三十岁,县城东坪人,长得如欧洲美男子,娶了也长得美丽的我大姑,我们叫他“大姑爷”,他因此多了几十个乡下亲戚。但他愿意总热心相待、相帮。他在跑,手中提着给病人带的四个梨子,解开他的白衬衫的扣子散热,衬衣一路鼓荡得像披风。山风把他满头汗吹掉又溢出新的汗,所以当他跑进我家喘着气喊“三嫂,快喊人抬三哥到杨林上救护车”时,我母亲最深的印象——母亲常常回忆这印象——是他跑得满头满身大汗,额头亮晶晶的。

“海老倌哪,冬文哥啊,快来抬人到杨林上救护车啊!”我母亲朝对面山凄声急喊。乡邻都在对面山捡茶籽,闻声立马救火一样奔下来,抬起简易担架上的我父亲就随邓坤山跑。邓坤山帮我母亲提着换洗衣衫等全部物品,母亲空手也追不上。

这一次,父亲被救回来了。出院后重新做铁匠挣钱养家,我得以继续读小学及中学。不然,九岁丧父,身为长子,是不能读书以至于走向山外的。

如今是快五十年之后记这一节,父亲和大姑父均已作古,但大姑父奔向老屋的身影我永远记得。

病愈后两年,父亲不打算再带外人做徒弟了,想带我,把他的铁匠技术传给我。我刚满十一岁,系上围裙还裙边扫地,父亲就在徒弟站的位置垫一块厚木板,使我增高几寸,又给我换一个小一号的大锤,让我勉强抡得起。反正是一定要我抡大锤做铁匠徒弟,不准上学了。

我刚读完小学五年级,接下来是读初中——那时是“文革”期间,学制缩短,而且是春学年制。过完年,立春了,小学五年级时的同班同学挑着被褥箱子经过铁匠铺,经过了一个,“石万能,一起上学呵。”,又过了一个“农农,还不去?”关系近些的直呼我小名。

同学过完了,开学一个星期了,看来从此学打铁成定局了。

我不反感打铁,但很想到很大很远的世界里去,所以想继续读书央告母亲,母亲劝父亲,父亲不改主意。父亲病后力气弱,需要一个人帮打大锤才行,而我是长子。

一星期后,正在打铁,小学五年级时的班主任老师康安邦走进了铁匠铺,避开打铁溅出的火星,站到打铁炉后笑眯眯地看父子二人打铁。

母亲赶快给老师装碟子煮荷包蛋,“康老师,你来干嘛子?”

康老师笑答;“我来接你屋里崽去读书啊。”

父亲客气地说:“劳烦康老师教过他,他今后学打铁”康老师见说不通,就不多说了,仍笑着看打铁,看上半点一点钟,走了。

第二天,康老师又来了,“我来接你的儿子去上学。”说不通,仍笑眯眯看打铁,然后走了。

第三天,他又来了,不再说什么,只笑。

我父亲历来是顽固的,当康老师面还是不认输。但记不清是到第四次还是第五次,康老师走了以后,他不看儿子只看铁,口里说:“你去,跟你的老师去。”我欣喜地解下围裙,一蹦老高。

迟到两星期的我也上中学了,把被褥箱子挑到学校,才知康老师不再教我们,他仍教小学。从杨林学校到我家,是八里路,那时门前刚挖出的土公路还没有通车,他就沿这条土公路来来回回走。春天多雨,走得两脚泥,他进门前把鞋上的烂泥刮掉,然后撩起一脚在打铁炉后烤干,那样子好像是专为烤干鞋子才进我家的。

几十年过去了,如今我到了父亲经历过的半老年龄,而我的女儿长到了我当年似的年纪。弟弟的新屋建好了,新崭崭,得老屋更老更暗了,但老母留恋老屋,到今天还没有搬。

未来的事情,也就暂不写。只有老屋里的人、事,在脑里久久回旋……

(本文有删节,节选自《上海文学》2018年第9期)

请从艺术手法和表达效果的角度鉴赏文中划波浪线的句子。(4分)

2.说说划横线的语段在文中有什么作用?(5分)

3.除“父亲”外,本文围绕“老屋”主要写了哪两位“故人”请结合原文,赏析其人物特征。(5分)

4.一间老屋几多人事,“老母留恋老屋”,“我”又何尝不是?请分析作者留恋老屋的深层意蕴。(6分)

【答案】

1.(1)景物描写,生动形象地写出了山风吹来阳光下树叶的变化,勾画出一幅优美的乡间山景图。(2)调动视觉和听觉,不仅写了视觉上的美景,“绿波”“金线色彩鲜明,还描写了听觉上的飘飘声,更能让读者身临其境,(3)运用拟人手法,阳光、叶片与风“协作”出美景,写出了自然风光的和谐美丽,犹如优美的背景音乐,奠定了全文平和的叙事基调。

2.(1)开一笔,丰富文章内容,给故乡的老屋增添传奇色彩,增加了文章的趣味性(2)为后文“我不反感打铁,但根想到很大很远的世界里去”做铺垫,因为传说,“我”有了更加远大的理想。

3.(1)主要写了大姑父邓坤山、“我”的小学班主任康安邦两位故人。(2)①大站父邓坤山豪爽热心、办事周到他是城里人,却热心帮助乡下亲戚,押上一个月工资叫救护车,长跑二十多里赶来接病人:他办事周到,来接病人不忘带水果,还帮“我”母亲提换洗衣衫等全部物品,②康老师是一个温和有恒心、对学生负责的好老师为了让“我”不辍学,尽管已经不教“我”,仍多次来“我”家,每回走八里土公路,下雨天更是两脚烂泥。他每回来都笑咪的,看父亲说不通就接着下回再来,最终让父亲同意“我”继续读书。

4.(1)留恋故乡老屋留给“我”的童年回忆小时候的“赞梁”,父亲重病时的旧事差点辍学的往事,都是作者人生经历中不可磨天的印记(2)留恋故乡的邻里乡情老屋正式起屋时,百多人来帮忙:父亲给赞梁的人发红包,还把自己的就衣给了别人父亲病重要上救护车,乡邻立刻过来帮忙,这种邻里乡情是多么可贵,多么令人留恋(3)对人事更选、生命流转的慨叹,老屋即将被新屋替代:父亲、大站父都已过世母亲年事已高,“我”到了半老年龄,“我”女儿长到了“我”当年的年纪,人事更选,是自然规律,但对有感情的人来说,不免有欣喜有怅。

【解析】

1.本题考查的是鉴赏散文的语言和表达技巧的能力。解答本题,要注意文段特征,这是一段写景文字,需鉴赏景物。一般方法是先抓角度,思考特征,再分析语境,概括特征。在写法上,“那是阳光、叶片与风协作出的美景”,“协作”采用了拟人手法;一些修饰语和动词的运用,如“翻作”“一波波推涌”“耸出一线线金纹”,增强了表意的形象生动性;写景角度上,还涉及了“视觉”和“听觉”以及色彩的描绘,增强艺术效果。这些都是作者对乡间山景的描绘,表现出了和谐美好的特征,在开头奠定了全文感情基调。具体作答时,分条概括即可。

2.本题考查的是分析文章结构和技巧的能力。本题涉及的是文章的段落结构的作用,分析时要注意段与篇、段与段的逻辑关系,以及手法技巧的运用。阅读中,要特别关注段落的起始句、结束句,要找出中心句、关键句,归纳段意,理清段落间的内在联系,并考虑到内容安排和技巧表达上的作用。本段开头介绍“这个地方叫方家坳”,结尾讲“这故事很令我……”,可见本段内容是插叙的与方家坳有关的故事,故事有传奇色彩,增加阅读的趣味性。联系后文看,这里的“不学打铁学打坏人”,与下文的“我不反感打铁,但很想到很大很远的世界里去”相照应,结构上,为后文的选择做了铺垫。最后,将以上分析归纳总结作答。

3.本文考查的是对人物形象的分析概括能力。做题时,要首先找出除“父亲”外的两位主要人物,再概括分析其人物形象特点。从全文看,本文主要写了大姑父邓坤山、“我”的小学班主任康安邦两位故人,先明确出来,再概括特征。概括时,要注意筛选分析人物性格特征的内容依据,一一概括人物的不同的性格特征,最后依据人物的自身言行来分析。

4.本题考查的是文章的探究能力。答题时要研读题干,明确探究方向,通读全文,从不同角度和不同层面,发掘作品的丰富意蕴,写出阅读体验和感悟。做本题时,要结合“一间老屋几多人事”来找“我”留恋老屋的原因,进而分析其中的深层意蕴。从内容上看,关于老屋的事,主要有四。一是回忆中的九岁那年父母建这栋木屋时的“赞梁”,当时父亲大病一场;二是父亲病了后,邻里乡亲帮忙,尤其是邓坤山的表现给我留下了深刻的印象;三是父亲病愈后两年,要把他的铁匠技术传给我,想让我辍学,康老师几次来我家接我去读书;四是我到了半老年龄,弟弟有了崭新的房子,老屋要更了,母亲留恋老屋还没有搬。具体作答时,注意对以上人事,从作品的思想情感和主旨意蕴上进行解读,分条概括即可。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

2021年高考散文阅读一轮复习:赏析表达技巧题精选精练

核心主干知识:

一、修辞手法

常用修辞手法及其表达效果一览表

修辞手法 表达效果

比喻 用打比方的方式对事物的特征进行描绘或渲染,使事物生动形象,给人以鲜明深刻的印象。常用浅显常见的事物对深奥的道理加以说明,化平淡为生动,化深奥为浅显,化抽象为具体,深入浅出。

比拟 使被描摹的物(拟人)或人(拟物)生动形象,表达亲切,有情趣,给人以鲜明深刻的印象。

借代 使语言生动形象,简洁明快,常收到新颖别致、幽默风趣等效果。

夸张 突出事物的本质和特征,给人以启示;表达感情更强烈;增强语言的生动性和感染力。

对偶 在形式上,结构整齐,节奏感强,有音乐美,便于吟诵;在内容上,或两两对比,或两两映衬,或两两补充,使表达更集中、凝练而又比照鲜明。

排比 一气呵成,节奏鲜明;突出强调,长于抒情;内容集中,增强气势。

反复 写景抒情感染力强;承上启下,层次清楚;多次强调,给人深刻印象。

设问 自问自答,启发读者思考。用在一段的开头或结尾,除引起思考外,还有过渡作用。

反问 语气强烈,感情强化。

反语 多用于批判对象,揭露对象本质,进行讽刺嘲笑,语中含刺,能增强批判性;具有幽默感。

双关 言在此而意在彼,表意委婉;含蓄隽永,耐人寻味,能增强抒情性;生动、活泼,幽默、风趣。

通感 化抽象为具体,突出特征,增强表达效果;调动读者的多种感觉,激发联想,耐人寻味。

二、表现手法

常用表现手法及其表达效果一览表

表现手法 表达效果

象征 通过某一具体事物来表现与之有某种联系的概念、思想感情。引申事理,形象而含蓄,耐人寻味。

抑扬 在变化的反差中突出事物,两相对照,形成起伏之势,给读者以强烈印象,增强作品的艺术效果。

托物言志 假托某种具体事物来表达作者特定的主张或哲理。把要抒发的感情、要阐发的思想,借助于对某事物或物品的描摹议论,含蓄地表达出来,能给人留下思考的余地和想象的空间。

白描 不设喻,少修饰,不用华丽的辞藻,以最经济、最俭省的笔墨勾勒出鲜明生动的形象。它往往寥寥几笔就能起到突出事物神韵的效果。

虚实结合 抓住重点,或以实衬虚,或以虚衬实,突出事物的本质特征,从而更鲜明地刻画人物的性格,凸现事物、景物的特点,更集中地揭示题旨。

借景抒情 通过对景物的描写来衬托作者或喜或悲的情感。

衬托或渲染 用渲染描绘某一事物来突出所要表现的事物的特点,营造氛围。

点面结合 叙写事件全过程是面,抓住某一特殊情节或细节是点,两者结合能反映出事物的全貌,又能突出重点,表达事件的普遍意义和特殊意义。

以小见大 抓住最能体现大主题、看似平凡细小却包含典型意义和生命哲理的小事件来叙写,感人且具有社会意义。

联想想象 联想与想象经常在一起使用,可以使文章内容更为丰富,形象更丰满、生动,增强文章的艺术表现力。

动静结合 以动衬静,以静衬动,起烘托作用,相得益彰。

对比 突出事物特点,使形象鲜明。

三、表达方式

(一)记叙

记叙技巧及其作用

鉴赏角度 分类 作用

记叙角度 第一人称 叙述亲切自然,便于直接抒情,能自由地表达思想感情,给读者以真实、生动之感。

第二人称 便于感情交流,有对话效果,增强文章的亲切感和感染力。用于物时,往往能产生拟人化的效果。

第三人称 多用于叙事散文中。不受时空限制,灵活自如,可以全面地反映生活。

记叙详略 详写 往往突出细节,渲染气氛,多用铺陈手法,突出中心。

略写 从侧面烘托中心。

记叙方法 顺叙 叙述有头有尾,条理清晰。

倒叙 造成悬念,增强文章的吸引力,使文章引人入胜。

插叙 对中心内容起补充、解释或衬托作用。

补叙 补叙实际上是在叙述时,故意“藏”去若干片段,到后面适当的地方再把这些片段“亮”出来,使读者恍然大悟。通过这一“藏”一“亮”,造成叙事的波澜。

(二)描写

A.人物描写

人物描写手法及其作用

人物描写手法 正面描写 细节描写、语言描写、肖像描写、动作描写、神态描写、心理描写

详写(细节描写、白描),略写

语言的手法——修辞,如对比、衬托等

侧面描写 不从正面去描写人物,而是借助其他人物、事件的叙述或景物描写来渲染气氛,烘托人物形象

人物描写作用 人物对话描写、

心理描写 可以刻画人物性格,反映人物的心理活动,促进故事情节的发展;也可以描摹人物的语态,收到一种特殊的效果,更好地展现人物的内心世界、性格特征

细节描写 生动的细节描写有助于折射广阔的生活画面,丰富文章内容,表现深刻的社会主题

白描 能使文章语言朴实,格调清新,平中见奇,含意深邃,真实感人

B.景物描写

景物描写手法及其作用

鉴赏角度 分类 作用

描写角度 感觉角度 视觉、听觉、嗅觉、味觉等(形、声、色角度) 能多侧面、立体化地展现景物,使景物展现出不同的特征,呈现出千姿百态,最终又组合成多样统一的艺术整体,从而展现景物的全貌、基调和总体特征,进而蕴蓄情趣和理趣。

观察角度 定点观察、移步换景

写景角度 远近结合、高低结合、内外结合

描写方法 工笔与白描 工笔又称细描,白描又称粗笔勾勒 工笔,能突出主要景物的特征,浓墨重彩的描绘能感染读者,更利于表现主题。白描,简练、生动、传神。二者结合,形成对比,相互映衬,更能全方位地表现景物的特征,为主题服务。

动静描写 可分为动静结合、以动衬静、以静衬动 使景物更生动,更鲜活,更富有感染力。

虚实描写 可分为虚实结合、以实写虚、以虚写实 或激发读者的联想、想象,或突出景物的特征,或拓展表现空间,或扩大意境,或深化主题。

四、语言艺术

语言鉴赏角度及其作用

鉴赏角度 特点或作用

用词之美 炼字之美 ①准确;②精练;③生动、形象、传神。

叠字(词)之美 ①增强语言的生动性、形象性,使语言具有绘画美;②韵律铿锵悦耳,使语言富有音乐美;③叠字可以组成整齐的句式,使语言具有建筑美;④叠字能使意思强化,起到强调作用;⑤叠字能使上下文联系紧密,使文章有一气呵成之感。

反复之美 突出某种思想,强调某种情感,具有强烈的抒情性和感染力。

化用(成语或古语)之美 富有文采,典雅优美。

句式之美 (句子)长短之美 行文错落有致,生动活泼,富于变化。

(句子)整散之美 句式参差,错落有致,节奏顿挫,音韵和谐。

风格之美 豪放、直白、华丽、精练、凝练、柔婉、含蓄、细腻、典雅、凝重、清新、明丽、朴素、活泼、诙谐等。

修辞之美 如比喻、排比、拟人、对偶、反问等。修辞方式是指修饰文字词句,运用各种方法,使语言表达得准确、鲜明而又生动有力,情感真挚、强烈而又引人入胜。

标杆题:

阅读下面的文字,完成文后题目。

杏花村访酒

梁 衡

①一般的可游之处,大约有两类。一是风景特殊的好,悦目赏心,怡人情怀;二是古迹名胜,可惊可叹,长人见识。当我去过我国著名的汾酒产地山西杏花村后,真不知道,该怎样来将它归类。

②说是村,并名以“杏花”,其实现在这里是一个大型的国家名酒厂。历史上这里确曾杏林千亩,繁花如云的,直到现在也保持着历史古韵及风格,但凡来晋之人,无不尽力设法去游一次。这魅力实在是因为它那骄傲的产品——汾酒。游人之意并不在山水之间,而在酒。

③来参观的人,最少安排两个节目,一是品酒,二是参观。

④餐厅墙角有一个酒柜,内有两个坛子,分别装有“汾酒”和“竹叶青”。服务员按照一般酒馆的做法,打开坛盖,将酒灌入瓶,再由瓶斟入杯。当液面停止了波动,你看杯中的汾酒,纯净透明,就像刚才并没有注入什么。竹叶青呢?则呈现一点浅淡的黄色,令人想起春天里新柳的鹅黄。不觉间,一阵清香,已渐渐地,像一层看不见的薄雾漫过桌面,扑入你的胸怀,钻进你的衣袖。人们这时并不要靠眼鼻,而是全身无处不感觉到它的美了。主人举杯,我试酌一口,唇初沾而馨绵,口将咽又生甜,味柔和隽远。客人都笑了,脸上泛出甜甜的酒窝。但人们并没有大声赞美,只是微笑着颔首,仿佛怕喧声破坏了这酒厂的恬静。

⑤喝过酒,我们被让到招待所里小憩。这招待所也别致,是一所中国式的四合院,取名曰“醉仙店”。院心有古井,有假山。山下有水,有草。草地上有一条汉白玉的黄牛,牛背上牧童横笛,旁边的碑上题着杜牧那首“借问酒家何处有,牧童遥指杏花村”的名诗。环院,南北为客房,东侧为碑廊,记录着南北朝以来汾酒的历史。西侧为展览馆和历代酒器陈列馆,出出进进的游人无不感受到酒文化的博大精深,馆内也有许多关于汾酒的名人题赠。这时,虽主人已在房中泡好热茶,连声招呼客人休息,但大家却总在院中流连。不错,人们是为访酒而来,但要是这里没有这些酒外之物,那酒何处没有?人们之所以固执地要到杏花村来,实在是要来品味、依恋与凭吊一会儿这酒中所凝聚的民族文化,就像在八达岭长城上远眺,在故宫大殿前的柱础旁沉思。

⑥杏花村,实在是一个特殊的去处。来游的人,其意并不在山水,但也不全在酒。

(有删改)

1.文章第④段运用多种手法描写所品之酒,请举出三处手法不同的例子,并简要分析。

答案 (1)如“浅淡的黄色”“一阵清香”“唇初沾而馨绵”“口将咽又生甜”,从视觉、嗅觉、触觉等多种感受角度描写,细腻生动。(2)如“一阵清香,已渐渐地,像一层看不见的薄雾漫过桌面”,运用通感,以视觉来描写嗅觉,写出了汾酒的清香四溢。(3)如“客人都笑了,脸上泛出甜甜的酒窝”,通过人们的反应,从侧面写出了汾酒的美味与纯真。(4)如“令人想起春天里新柳的鹅黄”,运用联想,唤起读者类似的生活体验,将“竹叶青”酒的清纯色泽写得可知可感。(5)如“像一层看不见的薄雾漫过桌面,扑入你的胸怀,钻进你的衣袖”“全身无处不感觉到它的美”,运用比拟,化无形为有形,写出酒的清香无处不在。(写出三处即可)

2.结合全文,赏析文中画横线的句子。

答案 (1)化用欧阳修的名句“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也”,增强了文章的文学色彩。(2)与前文“游人之意并不在山水之间,而在酒”相照应,形成递进,深化了文章主题。(3)强调除了酒以外,酒中所凝聚的民族文化更值得品味、依恋与凭吊。

类比题:

【2020·浙江省高三专题练习】阅读下面的文字,完成各题。(20分)

故乡·老屋·故人

方能

此刻的我仿佛就坐在老屋屋檐下一木椅上,望向对面的山。山风吹来,使山上树叶的阴面翻作阳面。绿波一波波推涌,传递飒飒声,并于绿波间耸出一线线金纹,那是阳光、叶片与风协作出的美景。

我九岁那年父母建了这栋木屋。父亲是铁匠,能打铁,却打不出木屋,所以木屋还得请木匠师傅来建。约一个多月后正式起屋了,百多人来帮忙。高潮是最后把堂屋顶上的主梁架上去,架梁之前有个仪式,称“赞梁”。木梁横卧在堂屋地上,系着红布,爬在两边已立起的木柱横方上的人,手牵着系着它的棕绳索,先不忙着往上拉,而是对着它大声念:

赞梁,赞梁,

贺喜主家修个好华堂。

红漆桌椅摆中央,

高头大马走四方……

父亲系一个围裙,围裙里兜着预先准备好的包封(红包),谁赞了梁,就抛给谁一个包封。那天大雨,他还把自己披的蓑衣也给了别人,自己淋雨,后来因此大病一场。

这地方叫方家坳,却无一户人家姓方,听说方家后代早迁走了。我家却来补空似的,买了栋旧屋开起石家铁匠铺来。但开着开着,传到远方竟传为“方师傅铁匠铺”了。原来老辈人讲,几百年前这里出过一个会武的方师傅,大名方世友,打遍天下无敌手,路见不平就是一拳,比你爹铁匠师傅的一锤还重一百倍,强盗恶人铜头铁身也被打成烂纸,所以一听方师傅来了,都望风而逃或跪地求饶……这故事很令我神往,想;长大了要做方世友,不学打铁学打坏人。

屋的木架子立起了,父亲却病了。昏厥中,本地郎中开的中药汤喂进去马上呕出来。祖母颤着小脚赶到公社总机房给县城打电话:“邓坤山哪,你三哥病得危险了哇,快想办法来啊。”

邓坤山是祖母的几个女婿中的一个,最豪爽热情。邓坤山上一月工资要了救护车,但那时全县只有一两辆护车,这车还在路上救送其他病人,要两个小时后才能到我们公社所在地杨林——那时杨林才有公路,从公路步行八里山路才到我家。邓坤山要赶上这个时间,得先步行二十多里赶在车到杨林时把病人搬到公路边。

他哪里只是步行,他是跑,长跑二十多里。

邓坤山那时约三十岁,县城东坪人,长得如欧洲美男子,娶了也长得美丽的我大姑,我们叫他“大姑爷”,他因此多了几十个乡下亲戚。但他愿意总热心相待、相帮。他在跑,手中提着给病人带的四个梨子,解开他的白衬衫的扣子散热,衬衣一路鼓荡得像披风。山风把他满头汗吹掉又溢出新的汗,所以当他跑进我家喘着气喊“三嫂,快喊人抬三哥到杨林上救护车”时,我母亲最深的印象——母亲常常回忆这印象——是他跑得满头满身大汗,额头亮晶晶的。

“海老倌哪,冬文哥啊,快来抬人到杨林上救护车啊!”我母亲朝对面山凄声急喊。乡邻都在对面山捡茶籽,闻声立马救火一样奔下来,抬起简易担架上的我父亲就随邓坤山跑。邓坤山帮我母亲提着换洗衣衫等全部物品,母亲空手也追不上。

这一次,父亲被救回来了。出院后重新做铁匠挣钱养家,我得以继续读小学及中学。不然,九岁丧父,身为长子,是不能读书以至于走向山外的。

如今是快五十年之后记这一节,父亲和大姑父均已作古,但大姑父奔向老屋的身影我永远记得。

病愈后两年,父亲不打算再带外人做徒弟了,想带我,把他的铁匠技术传给我。我刚满十一岁,系上围裙还裙边扫地,父亲就在徒弟站的位置垫一块厚木板,使我增高几寸,又给我换一个小一号的大锤,让我勉强抡得起。反正是一定要我抡大锤做铁匠徒弟,不准上学了。

我刚读完小学五年级,接下来是读初中——那时是“文革”期间,学制缩短,而且是春学年制。过完年,立春了,小学五年级时的同班同学挑着被褥箱子经过铁匠铺,经过了一个,“石万能,一起上学呵。”,又过了一个“农农,还不去?”关系近些的直呼我小名。

同学过完了,开学一个星期了,看来从此学打铁成定局了。

我不反感打铁,但很想到很大很远的世界里去,所以想继续读书央告母亲,母亲劝父亲,父亲不改主意。父亲病后力气弱,需要一个人帮打大锤才行,而我是长子。

一星期后,正在打铁,小学五年级时的班主任老师康安邦走进了铁匠铺,避开打铁溅出的火星,站到打铁炉后笑眯眯地看父子二人打铁。

母亲赶快给老师装碟子煮荷包蛋,“康老师,你来干嘛子?”

康老师笑答;“我来接你屋里崽去读书啊。”

父亲客气地说:“劳烦康老师教过他,他今后学打铁”康老师见说不通,就不多说了,仍笑着看打铁,看上半点一点钟,走了。

第二天,康老师又来了,“我来接你的儿子去上学。”说不通,仍笑眯眯看打铁,然后走了。

第三天,他又来了,不再说什么,只笑。

我父亲历来是顽固的,当康老师面还是不认输。但记不清是到第四次还是第五次,康老师走了以后,他不看儿子只看铁,口里说:“你去,跟你的老师去。”我欣喜地解下围裙,一蹦老高。

迟到两星期的我也上中学了,把被褥箱子挑到学校,才知康老师不再教我们,他仍教小学。从杨林学校到我家,是八里路,那时门前刚挖出的土公路还没有通车,他就沿这条土公路来来回回走。春天多雨,走得两脚泥,他进门前把鞋上的烂泥刮掉,然后撩起一脚在打铁炉后烤干,那样子好像是专为烤干鞋子才进我家的。

几十年过去了,如今我到了父亲经历过的半老年龄,而我的女儿长到了我当年似的年纪。弟弟的新屋建好了,新崭崭,得老屋更老更暗了,但老母留恋老屋,到今天还没有搬。

未来的事情,也就暂不写。只有老屋里的人、事,在脑里久久回旋……

(本文有删节,节选自《上海文学》2018年第9期)

请从艺术手法和表达效果的角度鉴赏文中划波浪线的句子。(4分)

2.说说划横线的语段在文中有什么作用?(5分)

3.除“父亲”外,本文围绕“老屋”主要写了哪两位“故人”请结合原文,赏析其人物特征。(5分)

4.一间老屋几多人事,“老母留恋老屋”,“我”又何尝不是?请分析作者留恋老屋的深层意蕴。(6分)

【答案】

1.(1)景物描写,生动形象地写出了山风吹来阳光下树叶的变化,勾画出一幅优美的乡间山景图。(2)调动视觉和听觉,不仅写了视觉上的美景,“绿波”“金线色彩鲜明,还描写了听觉上的飘飘声,更能让读者身临其境,(3)运用拟人手法,阳光、叶片与风“协作”出美景,写出了自然风光的和谐美丽,犹如优美的背景音乐,奠定了全文平和的叙事基调。

2.(1)开一笔,丰富文章内容,给故乡的老屋增添传奇色彩,增加了文章的趣味性(2)为后文“我不反感打铁,但根想到很大很远的世界里去”做铺垫,因为传说,“我”有了更加远大的理想。

3.(1)主要写了大姑父邓坤山、“我”的小学班主任康安邦两位故人。(2)①大站父邓坤山豪爽热心、办事周到他是城里人,却热心帮助乡下亲戚,押上一个月工资叫救护车,长跑二十多里赶来接病人:他办事周到,来接病人不忘带水果,还帮“我”母亲提换洗衣衫等全部物品,②康老师是一个温和有恒心、对学生负责的好老师为了让“我”不辍学,尽管已经不教“我”,仍多次来“我”家,每回走八里土公路,下雨天更是两脚烂泥。他每回来都笑咪的,看父亲说不通就接着下回再来,最终让父亲同意“我”继续读书。

4.(1)留恋故乡老屋留给“我”的童年回忆小时候的“赞梁”,父亲重病时的旧事差点辍学的往事,都是作者人生经历中不可磨天的印记(2)留恋故乡的邻里乡情老屋正式起屋时,百多人来帮忙:父亲给赞梁的人发红包,还把自己的就衣给了别人父亲病重要上救护车,乡邻立刻过来帮忙,这种邻里乡情是多么可贵,多么令人留恋(3)对人事更选、生命流转的慨叹,老屋即将被新屋替代:父亲、大站父都已过世母亲年事已高,“我”到了半老年龄,“我”女儿长到了“我”当年的年纪,人事更选,是自然规律,但对有感情的人来说,不免有欣喜有怅。

【解析】

1.本题考查的是鉴赏散文的语言和表达技巧的能力。解答本题,要注意文段特征,这是一段写景文字,需鉴赏景物。一般方法是先抓角度,思考特征,再分析语境,概括特征。在写法上,“那是阳光、叶片与风协作出的美景”,“协作”采用了拟人手法;一些修饰语和动词的运用,如“翻作”“一波波推涌”“耸出一线线金纹”,增强了表意的形象生动性;写景角度上,还涉及了“视觉”和“听觉”以及色彩的描绘,增强艺术效果。这些都是作者对乡间山景的描绘,表现出了和谐美好的特征,在开头奠定了全文感情基调。具体作答时,分条概括即可。

2.本题考查的是分析文章结构和技巧的能力。本题涉及的是文章的段落结构的作用,分析时要注意段与篇、段与段的逻辑关系,以及手法技巧的运用。阅读中,要特别关注段落的起始句、结束句,要找出中心句、关键句,归纳段意,理清段落间的内在联系,并考虑到内容安排和技巧表达上的作用。本段开头介绍“这个地方叫方家坳”,结尾讲“这故事很令我……”,可见本段内容是插叙的与方家坳有关的故事,故事有传奇色彩,增加阅读的趣味性。联系后文看,这里的“不学打铁学打坏人”,与下文的“我不反感打铁,但很想到很大很远的世界里去”相照应,结构上,为后文的选择做了铺垫。最后,将以上分析归纳总结作答。

3.本文考查的是对人物形象的分析概括能力。做题时,要首先找出除“父亲”外的两位主要人物,再概括分析其人物形象特点。从全文看,本文主要写了大姑父邓坤山、“我”的小学班主任康安邦两位故人,先明确出来,再概括特征。概括时,要注意筛选分析人物性格特征的内容依据,一一概括人物的不同的性格特征,最后依据人物的自身言行来分析。

4.本题考查的是文章的探究能力。答题时要研读题干,明确探究方向,通读全文,从不同角度和不同层面,发掘作品的丰富意蕴,写出阅读体验和感悟。做本题时,要结合“一间老屋几多人事”来找“我”留恋老屋的原因,进而分析其中的深层意蕴。从内容上看,关于老屋的事,主要有四。一是回忆中的九岁那年父母建这栋木屋时的“赞梁”,当时父亲大病一场;二是父亲病了后,邻里乡亲帮忙,尤其是邓坤山的表现给我留下了深刻的印象;三是父亲病愈后两年,要把他的铁匠技术传给我,想让我辍学,康老师几次来我家接我去读书;四是我到了半老年龄,弟弟有了崭新的房子,老屋要更了,母亲留恋老屋还没有搬。具体作答时,注意对以上人事,从作品的思想情感和主旨意蕴上进行解读,分条概括即可。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_