统编版七年级语文上册习题课件 16 猫(41张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版七年级语文上册习题课件 16 猫(41张ppt) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-27 14:41:50 | ||

图片预览

文档简介

第五单元

16 猫

猫是大家都很熟悉的一种小动物,很多家庭因为猫惹人喜爱而养它。我国著名作家郑振铎先生,他家也曾养过三只小猫,从养这三只小猫的过程中,他领悟到了一些生活的哲理和做人的道理。究竟是什么样的哲理呢?今天,我们一起来学习郑振铎先生的散文《猫》。

情境导入

1.熟读课文,概括并比较三只猫的不同来历、外形、性情和在家中的地位,揣摩文中生动的细节描写。

2.体会作者对三只猫的感情,感悟作者对第三只猫死后的悔恨之情,思考其中蕴含的人生哲理。【难点】

3.理解对比手法的运用。【重点】

4.培养关爱动物、善待生命、尊重生命的情感。

学习目标

课前 · 自主学习

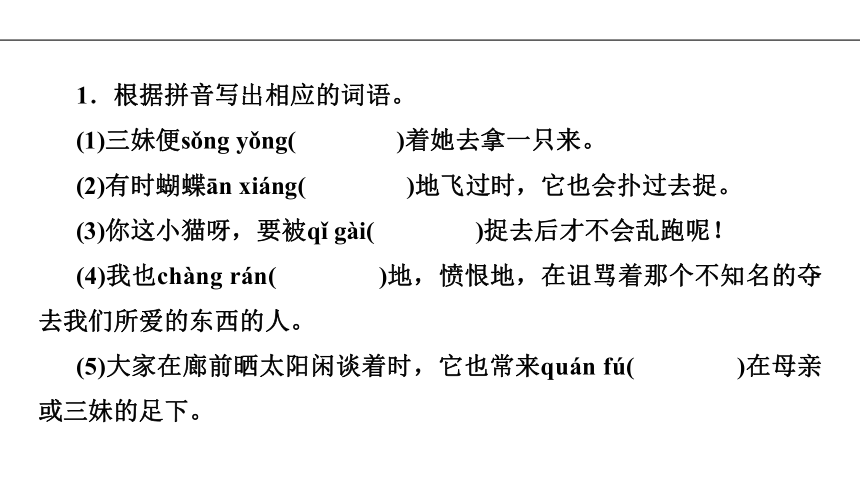

1.根据拼音写出相应的词语。

(1)三妹便sǒng yǒng( 怂恿 )着她去拿一只来。

(2)有时蝴蝶ān xiáng( 安详 )地飞过时,它也会扑过去捉。

(3)你这小猫呀,要被qǐ gài( 乞丐 )捉去后才不会乱跑呢!

(4)我也chàng rán( 怅然 )地,愤恨地,在诅骂着那个不知名的夺去我们所爱的东西的人。

(5)大家在廊前晒太阳闲谈着时,它也常来quán fú( 蜷伏 )在母亲或三妹的足下。

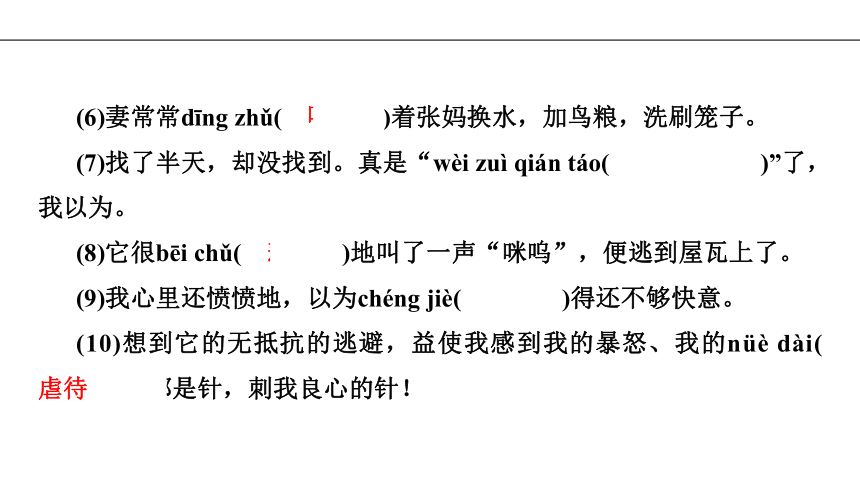

(6)妻常常dīng zhǔ( 叮嘱 )着张妈换水,加鸟粮,洗刷笼子。

(7)找了半天,却没找到。真是“wèi zuì qián táo( 畏罪潜逃 )”了,我以为。

(8)它很bēi chǔ( 悲楚 )地叫了一声“咪呜”,便逃到屋瓦上了。

(9)我心里还愤愤地,以为chéng jiè( 惩戒 )得还不够快意。

(10)想到它的无抵抗的逃避,益使我感到我的暴怒、我的nüè dài( 虐待 ),都是针,刺我良心的针!

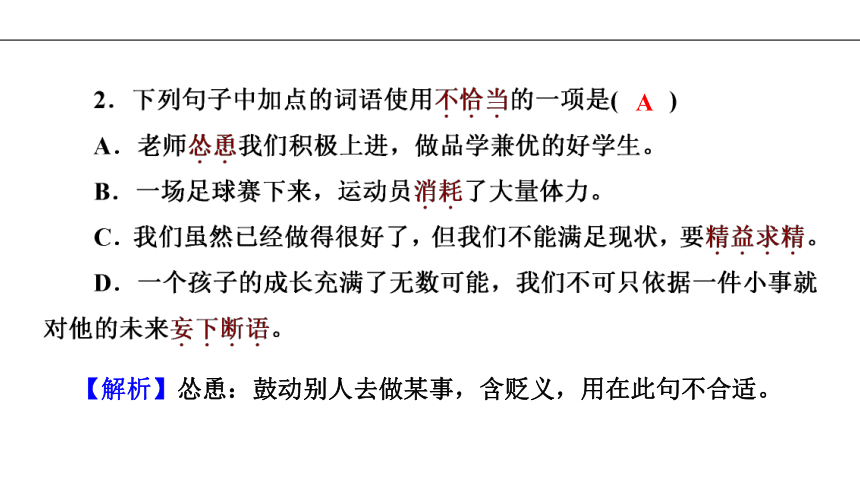

【解析】怂恿:鼓动别人去做某事,含贬义,用在此句不合适。

A

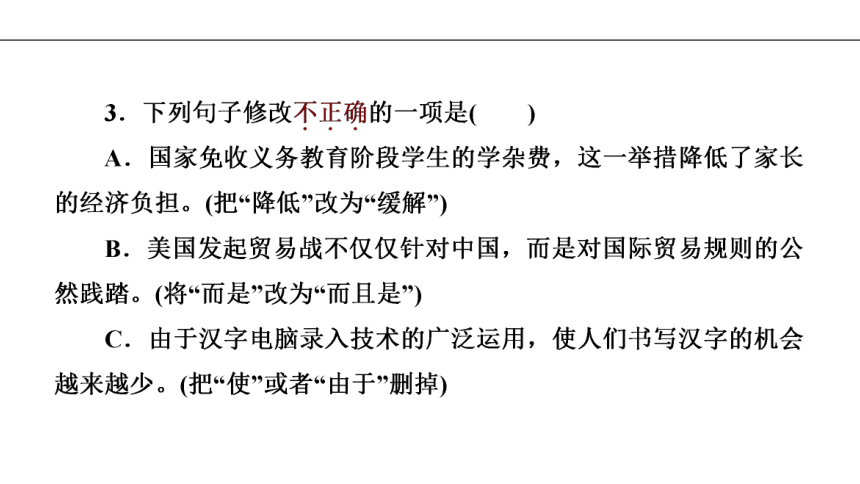

D.我国成功发射并研制了第一颗月球探测器“嫦娥一号”卫星。(把“发射并研制”改为“研制并发射”)

【解析】将“降低”改为“减轻”。

【答案】A

4.概括下面一段话的主要内容,不超过45个字。

一到秋天,森林里又换了一番景象,落叶松和各种阔叶树的叶子变成深浅不同的黄色。有些树的叶子变得火一样红。不落叶的树显得更苍翠了。秋风摆动树叶,“哗哗”的声音好像海边的浪涛。各种山果子都熟了:榛子、野枣、山里红、山葡萄……说也说不完。松鼠忙起来了,它不停地把山果子搬进树洞里。东北的森林,十月就飞雪了。松鼠不得不早做准备,好度过漫长寒冷的冬天。

【答案】秋天的森林,景色奇美,各种山果子成熟了。松鼠忙着把果子往洞里搬,以备度过漫长的寒冬。

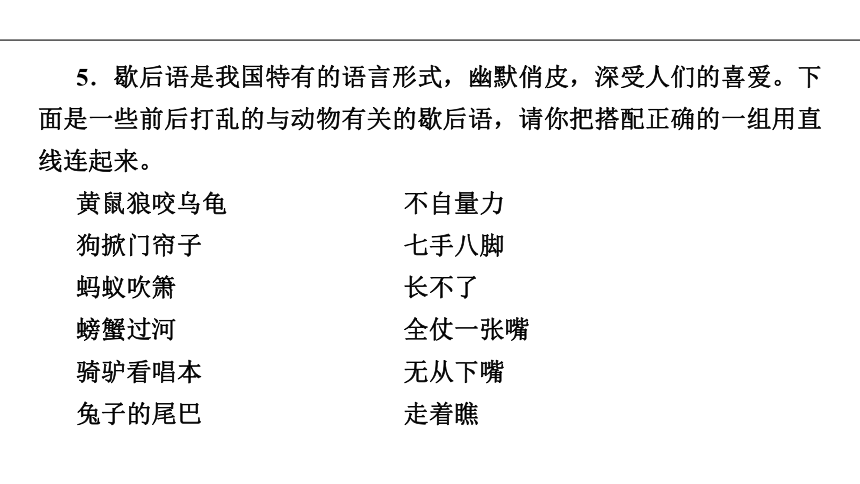

5.歇后语是我国特有的语言形式,幽默俏皮,深受人们的喜爱。下面是一些前后打乱的与动物有关的歇后语,请你把搭配正确的一组用直线连起来。

黄鼠狼咬乌龟 不自量力

狗掀门帘子 七手八脚

蚂蚁吹箫 长不了

螃蟹过河 全仗一张嘴

骑驴看唱本 无从下嘴

兔子的尾巴 走着瞧

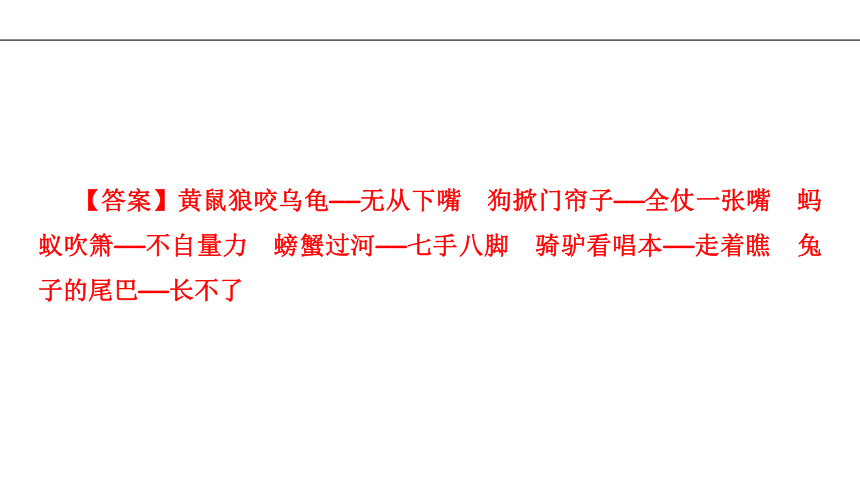

【答案】黄鼠狼咬乌龟——无从下嘴 狗掀门帘子——全仗一张嘴 蚂蚁吹箫——不自量力 螃蟹过河——七手八脚 骑驴看唱本——走着瞧 兔子的尾巴——长不了

课堂 · 高效突破

[结构图示]

作者以第一人称的口吻,记述了自己家三次养猫的经历。对三只猫得而复失的过程进行了细腻的刻画,描写了“我”与家人悲痛、遗憾的心情,尤其是对第三只猫的歉疚之情。表达了知识分子的自省意识和悲天悯人的宽厚情怀。启示我们:凡事不能单凭印象,主观臆断,更重要的是弄清事实;对人对事不存偏见私心,要宽容、要仁爱,要同情弱小者。

[主题思想]

阅读下面的文字,回答问题。

①我很愤怒,叫道:“一定是猫,一定是猫!”于是立刻便去找它。

②妻听见了,也匆匆地跑下来,看了死鸟,很难过,便道:“不是这猫咬死的还有谁?它常常对鸟笼望着,我早就叫张妈要小心了。张妈!你为什么不小心?!”

③张妈默默无言,不能有什么话来辩护。

④于是猫的罪状证实了。大家都去找这可厌的猫,想给它以一顿惩戒。找了半天,却没找到。真是“畏罪潜逃”了,我以为。

⑤三妹在楼上叫道:“猫在这里了。”

⑥它躺在露台板上晒太阳,态度很安详,嘴里好像还在吃着什么。我想,它一定是在吃着这可怜的鸟的腿了,一时怒气冲天,拿起楼门旁倚着的一根木棒,追过去打了一下。它很悲楚地叫了一声“咪呜”,便逃到屋瓦上了。

⑦我心里还愤愤的,以为惩戒得还没有快意。

⑧隔了几天,李妈在楼下叫道:“猫,猫!又来吃鸟了!”同时我看见一只黑猫飞快地逃过露台,嘴里衔着一只黄鸟。我开始觉得我是错了!

⑨我心里十分地难过,真的,我的良心受伤了,我没有判断明白,便妄下断语,冤枉了一只不能说话辩诉的动物。想到它的无抵抗的逃避,益使我感到我的暴怒、我的虐待,都是针,刺我良心的针!

⑩我很想补救我的过失,但它是不能说话的,我将怎样地对它表白我的误解呢?

?两个月后,我们的猫忽然死在邻家的屋脊上,我对于它的亡失,比以前的两只猫的亡失,更难过得多。

1.选文写了“芙蓉鸟事件”的始末,请将下列故事情节的发展过程补充完整。

买鸟→______→ ______→ ______→受罚→ ___________

2.从选文及课文全文来看,“我们”断定猫咬死鸟的根据和这只猫遭受冤屈的原因分别是什么?

【答案】根据:它常常对鸟笼望着。原因:①“我”的主观臆断。②猫自身存在的习惯、天性。

凝望

被疑

蒙冤

真相大白

3.根据选文,对“我”简要评价。

【答案】凭表面现象判断是非,不可取。②惩戒邪恶,表明其正义感。③发现冤屈无辜,后悔自责,表明其内心善良、严于自省。

常见表现方法:对比

内容

对比是文学创作中常用的一种表现方法,是把对立的意思、事物,或把事物的两个方面放在一起进行比较,让读者在比较中分清好坏、辨别是非。

作用

有利于充分显示事物的矛盾,突出被表现事物的本质特征,加强文章的艺术效果和感染力。

答题步骤

先找出文中对比的内容,然后结合对比的突出作用,最后联系文中使用对比的语句具体回答即可。

答题模式

通过……与……对比,突出了……变化(或:……的人物形象),表现(或:揭示)出……的主题或思想感情。

典型例题

《猫》中,作者为什么要写前面两只猫?

参考答案

从外貌、性情、家人的态度、猫的结局和“我”的反应等方面形成对比,衬托第三只猫命运的悲惨,从而引起人们更深切的同情,突出了“我”的过失之大,悔恨之深,也就突出了文章的主旨。

[写作启示]伏笔

伏笔是指对作品中将要出现的人物或事件,预先做出提示或暗示,以求前后呼应。其作用有助于全文达到结构严谨、情节发展合理的效果。它为了前后照应,使读者在看到后面情节后恍然明白,前面写一些看似闲笔的内容原来是为此服务的。俄国作家契诃夫对伏笔的解说特别形象:“例如在前面写到客厅的墙上挂着一支猎枪,那么这支猎枪在最后一定要射出子弹。”“墙上挂着一支猎枪”就是最后猎枪射出子弹的伏笔;而最后猎枪射出子弹,是对“墙上挂着一支猎枪”的照应。

《猫》中多处设置了伏笔,如第一只猫忽然消瘦,预示其病死;第二只猫不怕生人,乱跑,预示其被捉走;第三只猫凝望鸟笼,预示其被冤打致死。这些伏笔起到穿针引线、联珠缀玉的作用,让文章连成一个整体,结构严谨,浑然天成。

[牛刀小试]

请运用伏笔法写一个小片段。

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

示例:一天,弟弟的脚尖被石头割破,几个同学送他回家。在家附近的巷口,弟弟碰见了爸爸。不料爸爸只是简单交代他几句,便自己走了。弟弟很伤心,很委屈,也很生气。在他大发牢骚时,有个同学笑着劝道:“别生气了。其实他很爱你,只是不善于表达罢了。不信你看,等你爸爸走到前面拐弯的地方,他一定会回头看你。”弟弟半信半疑,站在那儿注视着爸爸远去的背影。爸爸依然笃定地一步一步向前走去,好像没有什么东西会让他回头……可是当他走到拐弯处,就在他侧身左拐的刹那,很快回头瞟了弟弟他们一眼。

课外 · 群文拓展

阅读下面的文字,回答问题。

猫的故事

梁实秋

①我的家在北平的一个深巷里。有一天,冬夜荒寒,卖水萝卜的,卖硬面饽饽的,都过去了,除了值更的梆子遥远的响声,可以说是万籁俱寂。这时候屋瓦上嗥的一声猫叫了起来,时而如怨如诉,时而如诟如詈,然后一阵跳踉,窜到另外一间房上去了。往返跳跃,搅得一家不安。如是者数日。

②北平的窗子是糊纸的,窗棂不宽不窄正好容一只猫儿出入,只消它用爪一划即可通行无阻。在春暖时节,有一夜,我在睡梦中好像听到中院书房的窗纸响,第二天发现窗棂上果然撕破了一个洞,显然的是有野猫钻了进去。大概是饿极了,进去捉老鼠。我把窗纸补好,不料第二天猫又来,仍从原处出入,这就使我有些不耐烦,一之已甚岂可再乎?第三天又发生了同样情形,而且把书桌架都弄得凌乱不堪,书桌上印了无数的梅花印,我按捺不住了。我家的厨师是一个足智多谋的人,除了调和鼎鼐之外还贯通不少的左道旁门,他因为厨房里的肉常常被猫拖拉

到灶下,鱼常被猫叼着上了墙头,怀恨于心,于是殚智竭力,发明了一个简单而有效的捕猫方法。他用铁丝一根,在窗棂上猫经常出入之处钉一个铁钉,铁丝一端系牢在铁钉之上,另一端在铁丝上做一活扣,使铁丝作圆箍形,把圆箍伸缩到适度放在窗棂上,便诸事完备,静待活捉。猫窜进屋的时候前腿伸入之后身躯势必触到铁丝圆箍,于是正好套在身上,活生生悬在半空,愈挣扎圆箍愈紧。厨师看我为猫所苦无计可施,遂自告奋勇为我在书房窗上装置了这么一个机关。我对他起初并无信心,姑妄从之。但是当天夜里居然有了动静,早晨起来看,一只瘦猫奄奄一息的赫然挂在那里!

③厨师对于捉到的猫向来执法如山,不稍宽假,我看了猫的那副可怜相直为她缓颊。结果是从轻发落予以开释,但是厨师坚持不能不稍予膺惩,即在猫身上用原来的铁丝系上一只空罐头,开启街门放她一条生路。只见猫一溜烟似的唏哩哗喇的拖着罐头绝尘而去,像是新婚夫妻的汽车之离教堂去度蜜月。跑得愈快,罐头响声愈大,猫受惊乃跑得更快,惊动了好几条野狗跟在后面追赶,黄尘滚滚,一瞬间出了巷口往北而去。她以后遭遇如何我不知道,我心想她吃了这个苦头以后绝对不会再光顾我的书房。窗户纸重新糊好,我准备高枕而眠。

④当天夜里,听见铁罐响,起初是在后院砖地上哗啷哗啷地响,随后像是有东西提着铁罐猱升胯院的枣树,终乃在我的屋瓦上作响。屋瓦是一垅一垅的,中有小沟,所以铁罐越过瓦垅的声音是格登格登的清晰可辨。我打了一个冷战:难道是那只猫的阴魂不散?她拖着铁罐子跑了一天,藏躲在什么地方,终于夤夜又复光临寒舍,我家究竟有什么东西值得她这样的念念不忘?

⑤哗啷一声,铁罐坠地,显然的是铁丝断了。几乎同时,噗的一声,猫顺着我窗前的丁香树也落了地。她低声的呻吟了一声,好像是初释重负后一声叹息。随后我的书房窗纸又撕破了——历史重演。

⑥这一回我下了决心,我如果再度把她活捉,要用重典,不是系一个铁罐就能了事。我先到书房里去查看现场,情况有一些异样,大书架接近顶棚最高的一格有几本书洒落在地上。倾耳细听,书架上有呼噜呼噜的声音。怎么猫找到了这个地方来酣睡?我搬了高凳爬上去窥视,吓了我一大跳,原来是那只瘦猫拥着四只小猫在喂奶!

⑦四只小猫是黑白花的,咕咕容容的在猫的怀里乱挤,好像眼睛还没睁开,显然是出生不久。在车船上遇到有妇人生产,照例被视为喜事,母子好像都可以享受好多的优待。我的书房里如今喜事候门,而且一胎四个,原来的一腔怒火消去了不少。天地之大德曰生,这道理本该普及于一切有情。猫为了她的四只小猫,不顾一切的冒着危险回来喂奶,伟大的母爱实在是无以复加!

⑧猫的秘密被我发现,感觉安全受了威胁,一夜的工夫她把四只小猫都叼离书房,不知运到什么地方去了。

1.文中画线处的“这”指的是什么?“我”为什么不耐烦了?

【答案】猫又在夜里弄破窗纸进入“我”的书房。因为猫接二连三搅乱“我”的书房,让“我”感到不耐烦。

2.猫后来为什么又壮胆回来?这一行为表现了什么?

【答案】原因:喂哺小猫。表现了伟大的母爱。

3.在猫的故事演进过程中,作者对猫的思想感情也起着微妙的变化。找出这些变化,并作简单分析。

【答案】①“我”讨厌猫:当猫的进入搅乱了“我”的书房,“我”让厨师设法逮住它。②猫落入圈套后的可怜样,让“我”拍手称快之余又宽容了猫。③历史重演,被惩罚的猫又回来了。这让“我”在惊诧之余又决心除恶务尽。④真相大白之后“我”不禁为之动容,且挂念担心起不知去向的“母子”的下落。

母亲·我·狗

①小时候我极怕狗。现在想来,虽称不上是谈狗色变,也确有些说狗心寒,对狗的怕简直甚于想象中的鬼怪。每到夜间,远处的几声狗叫都能把我的心吊起来,好长时间才在母亲的细语柔抚下慢慢落下去。到小学三年级的时候,学校要求上早学。

②可整个村子上三年级的就我一个,另有几个四五年级的学生在校住宿。我作难了:学校和我们村子之间正好有一个恶狗云集的大庄子,白天和别人一起倒还不怎么怕;这早上起来,黑咕隆咚的……

③邻居大婶也来劝母亲:“别让洪水上了吧,就弟兄一个,他爹又不在家,万一有个好歹,咋向他爹交代呢?”母亲笑着谢了大婶,摸摸我的头说:“我送他,学不能不上啊。”大婶瞪了母亲一眼:“你,能行吗?”母亲顿了一下,点点头。

④第二天早上,我一觉醒来,发现母亲已点着灯在忙碌了。“五点半了,起来吧。”母亲见我醒了,转身为我打来洗脸水。待我洗好脸,她到院里找了一根木棒拿在手中,夹上我的书包,然后拉上我:“走吧。”摸了摸母亲手中的棍子,拉着母亲的手我顿时觉得安全多了。

⑤到了那个村子,我的心也不再那么恐惧了,只是紧紧地攥着母亲的手。母亲紧张地盯着周围,像是怕狗突然从暗处扑上来似的。

⑥忽然,我感到母亲的手湿漉漉的,有些发抖,我抬头看着母亲,母亲赶忙俯下身拍拍我的头:“洪水,别怕!有妈在,狗子不敢来的。”我便像置身于一把保护伞下似的,心慢慢地安稳下来。

⑦以后,母亲每天早晨起床后总是先把我送到学校,然后再回去做饭。

⑧几年过去了,有一次同大婶闲谈,一句话说得我心猛地一颤:母亲对狗的怕其实一点也不亚于我!她小时候曾被狗咬得差点丢了命。母亲那湿漉漉的颤抖的手在眼前一闪,我真想跑到正忙碌的母亲身边,抱住她大哭一场——为她那颗受苦受累还经常受着惊吓的羸弱的心!

⑨如今我已不再是那个怕狗的小孩子了,而母亲依然很怕狗。于是每次外出,我总细心的守护在母亲的身旁——因为,我忘不了那个怕狗的童年;忘不了母亲那只手,湿漉漉的,有些发抖。

(选自《听雨轩精短美文》)

【鉴赏解读】

有一种爱,叫付出,她不用你任何的回报;有一种爱,叫无私,她愿把所有的爱都给你;有一种爱,叫伟大;她愿用自己的一生去爱你,这个人叫“母亲”,这种爱叫“母爱”!文中的母亲自己就非常怕狗,但是为了孩子能够按时上学,在爱心的驱使下,克制了内心的恐惧,战胜了自我,将胆小的孩子顺利护送到学校,显示了母爱的伟大。

篇章阅读

1.季羡林《老猫》

2.沈石溪《斑羚飞渡》

整本书阅读

1.金曾豪《天堂之鸟》

2.格日勒其木格·黑鹤《鄂温克的驼鹿》

16 猫

猫是大家都很熟悉的一种小动物,很多家庭因为猫惹人喜爱而养它。我国著名作家郑振铎先生,他家也曾养过三只小猫,从养这三只小猫的过程中,他领悟到了一些生活的哲理和做人的道理。究竟是什么样的哲理呢?今天,我们一起来学习郑振铎先生的散文《猫》。

情境导入

1.熟读课文,概括并比较三只猫的不同来历、外形、性情和在家中的地位,揣摩文中生动的细节描写。

2.体会作者对三只猫的感情,感悟作者对第三只猫死后的悔恨之情,思考其中蕴含的人生哲理。【难点】

3.理解对比手法的运用。【重点】

4.培养关爱动物、善待生命、尊重生命的情感。

学习目标

课前 · 自主学习

1.根据拼音写出相应的词语。

(1)三妹便sǒng yǒng( 怂恿 )着她去拿一只来。

(2)有时蝴蝶ān xiáng( 安详 )地飞过时,它也会扑过去捉。

(3)你这小猫呀,要被qǐ gài( 乞丐 )捉去后才不会乱跑呢!

(4)我也chàng rán( 怅然 )地,愤恨地,在诅骂着那个不知名的夺去我们所爱的东西的人。

(5)大家在廊前晒太阳闲谈着时,它也常来quán fú( 蜷伏 )在母亲或三妹的足下。

(6)妻常常dīng zhǔ( 叮嘱 )着张妈换水,加鸟粮,洗刷笼子。

(7)找了半天,却没找到。真是“wèi zuì qián táo( 畏罪潜逃 )”了,我以为。

(8)它很bēi chǔ( 悲楚 )地叫了一声“咪呜”,便逃到屋瓦上了。

(9)我心里还愤愤地,以为chéng jiè( 惩戒 )得还不够快意。

(10)想到它的无抵抗的逃避,益使我感到我的暴怒、我的nüè dài( 虐待 ),都是针,刺我良心的针!

【解析】怂恿:鼓动别人去做某事,含贬义,用在此句不合适。

A

D.我国成功发射并研制了第一颗月球探测器“嫦娥一号”卫星。(把“发射并研制”改为“研制并发射”)

【解析】将“降低”改为“减轻”。

【答案】A

4.概括下面一段话的主要内容,不超过45个字。

一到秋天,森林里又换了一番景象,落叶松和各种阔叶树的叶子变成深浅不同的黄色。有些树的叶子变得火一样红。不落叶的树显得更苍翠了。秋风摆动树叶,“哗哗”的声音好像海边的浪涛。各种山果子都熟了:榛子、野枣、山里红、山葡萄……说也说不完。松鼠忙起来了,它不停地把山果子搬进树洞里。东北的森林,十月就飞雪了。松鼠不得不早做准备,好度过漫长寒冷的冬天。

【答案】秋天的森林,景色奇美,各种山果子成熟了。松鼠忙着把果子往洞里搬,以备度过漫长的寒冬。

5.歇后语是我国特有的语言形式,幽默俏皮,深受人们的喜爱。下面是一些前后打乱的与动物有关的歇后语,请你把搭配正确的一组用直线连起来。

黄鼠狼咬乌龟 不自量力

狗掀门帘子 七手八脚

蚂蚁吹箫 长不了

螃蟹过河 全仗一张嘴

骑驴看唱本 无从下嘴

兔子的尾巴 走着瞧

【答案】黄鼠狼咬乌龟——无从下嘴 狗掀门帘子——全仗一张嘴 蚂蚁吹箫——不自量力 螃蟹过河——七手八脚 骑驴看唱本——走着瞧 兔子的尾巴——长不了

课堂 · 高效突破

[结构图示]

作者以第一人称的口吻,记述了自己家三次养猫的经历。对三只猫得而复失的过程进行了细腻的刻画,描写了“我”与家人悲痛、遗憾的心情,尤其是对第三只猫的歉疚之情。表达了知识分子的自省意识和悲天悯人的宽厚情怀。启示我们:凡事不能单凭印象,主观臆断,更重要的是弄清事实;对人对事不存偏见私心,要宽容、要仁爱,要同情弱小者。

[主题思想]

阅读下面的文字,回答问题。

①我很愤怒,叫道:“一定是猫,一定是猫!”于是立刻便去找它。

②妻听见了,也匆匆地跑下来,看了死鸟,很难过,便道:“不是这猫咬死的还有谁?它常常对鸟笼望着,我早就叫张妈要小心了。张妈!你为什么不小心?!”

③张妈默默无言,不能有什么话来辩护。

④于是猫的罪状证实了。大家都去找这可厌的猫,想给它以一顿惩戒。找了半天,却没找到。真是“畏罪潜逃”了,我以为。

⑤三妹在楼上叫道:“猫在这里了。”

⑥它躺在露台板上晒太阳,态度很安详,嘴里好像还在吃着什么。我想,它一定是在吃着这可怜的鸟的腿了,一时怒气冲天,拿起楼门旁倚着的一根木棒,追过去打了一下。它很悲楚地叫了一声“咪呜”,便逃到屋瓦上了。

⑦我心里还愤愤的,以为惩戒得还没有快意。

⑧隔了几天,李妈在楼下叫道:“猫,猫!又来吃鸟了!”同时我看见一只黑猫飞快地逃过露台,嘴里衔着一只黄鸟。我开始觉得我是错了!

⑨我心里十分地难过,真的,我的良心受伤了,我没有判断明白,便妄下断语,冤枉了一只不能说话辩诉的动物。想到它的无抵抗的逃避,益使我感到我的暴怒、我的虐待,都是针,刺我良心的针!

⑩我很想补救我的过失,但它是不能说话的,我将怎样地对它表白我的误解呢?

?两个月后,我们的猫忽然死在邻家的屋脊上,我对于它的亡失,比以前的两只猫的亡失,更难过得多。

1.选文写了“芙蓉鸟事件”的始末,请将下列故事情节的发展过程补充完整。

买鸟→______→ ______→ ______→受罚→ ___________

2.从选文及课文全文来看,“我们”断定猫咬死鸟的根据和这只猫遭受冤屈的原因分别是什么?

【答案】根据:它常常对鸟笼望着。原因:①“我”的主观臆断。②猫自身存在的习惯、天性。

凝望

被疑

蒙冤

真相大白

3.根据选文,对“我”简要评价。

【答案】凭表面现象判断是非,不可取。②惩戒邪恶,表明其正义感。③发现冤屈无辜,后悔自责,表明其内心善良、严于自省。

常见表现方法:对比

内容

对比是文学创作中常用的一种表现方法,是把对立的意思、事物,或把事物的两个方面放在一起进行比较,让读者在比较中分清好坏、辨别是非。

作用

有利于充分显示事物的矛盾,突出被表现事物的本质特征,加强文章的艺术效果和感染力。

答题步骤

先找出文中对比的内容,然后结合对比的突出作用,最后联系文中使用对比的语句具体回答即可。

答题模式

通过……与……对比,突出了……变化(或:……的人物形象),表现(或:揭示)出……的主题或思想感情。

典型例题

《猫》中,作者为什么要写前面两只猫?

参考答案

从外貌、性情、家人的态度、猫的结局和“我”的反应等方面形成对比,衬托第三只猫命运的悲惨,从而引起人们更深切的同情,突出了“我”的过失之大,悔恨之深,也就突出了文章的主旨。

[写作启示]伏笔

伏笔是指对作品中将要出现的人物或事件,预先做出提示或暗示,以求前后呼应。其作用有助于全文达到结构严谨、情节发展合理的效果。它为了前后照应,使读者在看到后面情节后恍然明白,前面写一些看似闲笔的内容原来是为此服务的。俄国作家契诃夫对伏笔的解说特别形象:“例如在前面写到客厅的墙上挂着一支猎枪,那么这支猎枪在最后一定要射出子弹。”“墙上挂着一支猎枪”就是最后猎枪射出子弹的伏笔;而最后猎枪射出子弹,是对“墙上挂着一支猎枪”的照应。

《猫》中多处设置了伏笔,如第一只猫忽然消瘦,预示其病死;第二只猫不怕生人,乱跑,预示其被捉走;第三只猫凝望鸟笼,预示其被冤打致死。这些伏笔起到穿针引线、联珠缀玉的作用,让文章连成一个整体,结构严谨,浑然天成。

[牛刀小试]

请运用伏笔法写一个小片段。

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

示例:一天,弟弟的脚尖被石头割破,几个同学送他回家。在家附近的巷口,弟弟碰见了爸爸。不料爸爸只是简单交代他几句,便自己走了。弟弟很伤心,很委屈,也很生气。在他大发牢骚时,有个同学笑着劝道:“别生气了。其实他很爱你,只是不善于表达罢了。不信你看,等你爸爸走到前面拐弯的地方,他一定会回头看你。”弟弟半信半疑,站在那儿注视着爸爸远去的背影。爸爸依然笃定地一步一步向前走去,好像没有什么东西会让他回头……可是当他走到拐弯处,就在他侧身左拐的刹那,很快回头瞟了弟弟他们一眼。

课外 · 群文拓展

阅读下面的文字,回答问题。

猫的故事

梁实秋

①我的家在北平的一个深巷里。有一天,冬夜荒寒,卖水萝卜的,卖硬面饽饽的,都过去了,除了值更的梆子遥远的响声,可以说是万籁俱寂。这时候屋瓦上嗥的一声猫叫了起来,时而如怨如诉,时而如诟如詈,然后一阵跳踉,窜到另外一间房上去了。往返跳跃,搅得一家不安。如是者数日。

②北平的窗子是糊纸的,窗棂不宽不窄正好容一只猫儿出入,只消它用爪一划即可通行无阻。在春暖时节,有一夜,我在睡梦中好像听到中院书房的窗纸响,第二天发现窗棂上果然撕破了一个洞,显然的是有野猫钻了进去。大概是饿极了,进去捉老鼠。我把窗纸补好,不料第二天猫又来,仍从原处出入,这就使我有些不耐烦,一之已甚岂可再乎?第三天又发生了同样情形,而且把书桌架都弄得凌乱不堪,书桌上印了无数的梅花印,我按捺不住了。我家的厨师是一个足智多谋的人,除了调和鼎鼐之外还贯通不少的左道旁门,他因为厨房里的肉常常被猫拖拉

到灶下,鱼常被猫叼着上了墙头,怀恨于心,于是殚智竭力,发明了一个简单而有效的捕猫方法。他用铁丝一根,在窗棂上猫经常出入之处钉一个铁钉,铁丝一端系牢在铁钉之上,另一端在铁丝上做一活扣,使铁丝作圆箍形,把圆箍伸缩到适度放在窗棂上,便诸事完备,静待活捉。猫窜进屋的时候前腿伸入之后身躯势必触到铁丝圆箍,于是正好套在身上,活生生悬在半空,愈挣扎圆箍愈紧。厨师看我为猫所苦无计可施,遂自告奋勇为我在书房窗上装置了这么一个机关。我对他起初并无信心,姑妄从之。但是当天夜里居然有了动静,早晨起来看,一只瘦猫奄奄一息的赫然挂在那里!

③厨师对于捉到的猫向来执法如山,不稍宽假,我看了猫的那副可怜相直为她缓颊。结果是从轻发落予以开释,但是厨师坚持不能不稍予膺惩,即在猫身上用原来的铁丝系上一只空罐头,开启街门放她一条生路。只见猫一溜烟似的唏哩哗喇的拖着罐头绝尘而去,像是新婚夫妻的汽车之离教堂去度蜜月。跑得愈快,罐头响声愈大,猫受惊乃跑得更快,惊动了好几条野狗跟在后面追赶,黄尘滚滚,一瞬间出了巷口往北而去。她以后遭遇如何我不知道,我心想她吃了这个苦头以后绝对不会再光顾我的书房。窗户纸重新糊好,我准备高枕而眠。

④当天夜里,听见铁罐响,起初是在后院砖地上哗啷哗啷地响,随后像是有东西提着铁罐猱升胯院的枣树,终乃在我的屋瓦上作响。屋瓦是一垅一垅的,中有小沟,所以铁罐越过瓦垅的声音是格登格登的清晰可辨。我打了一个冷战:难道是那只猫的阴魂不散?她拖着铁罐子跑了一天,藏躲在什么地方,终于夤夜又复光临寒舍,我家究竟有什么东西值得她这样的念念不忘?

⑤哗啷一声,铁罐坠地,显然的是铁丝断了。几乎同时,噗的一声,猫顺着我窗前的丁香树也落了地。她低声的呻吟了一声,好像是初释重负后一声叹息。随后我的书房窗纸又撕破了——历史重演。

⑥这一回我下了决心,我如果再度把她活捉,要用重典,不是系一个铁罐就能了事。我先到书房里去查看现场,情况有一些异样,大书架接近顶棚最高的一格有几本书洒落在地上。倾耳细听,书架上有呼噜呼噜的声音。怎么猫找到了这个地方来酣睡?我搬了高凳爬上去窥视,吓了我一大跳,原来是那只瘦猫拥着四只小猫在喂奶!

⑦四只小猫是黑白花的,咕咕容容的在猫的怀里乱挤,好像眼睛还没睁开,显然是出生不久。在车船上遇到有妇人生产,照例被视为喜事,母子好像都可以享受好多的优待。我的书房里如今喜事候门,而且一胎四个,原来的一腔怒火消去了不少。天地之大德曰生,这道理本该普及于一切有情。猫为了她的四只小猫,不顾一切的冒着危险回来喂奶,伟大的母爱实在是无以复加!

⑧猫的秘密被我发现,感觉安全受了威胁,一夜的工夫她把四只小猫都叼离书房,不知运到什么地方去了。

1.文中画线处的“这”指的是什么?“我”为什么不耐烦了?

【答案】猫又在夜里弄破窗纸进入“我”的书房。因为猫接二连三搅乱“我”的书房,让“我”感到不耐烦。

2.猫后来为什么又壮胆回来?这一行为表现了什么?

【答案】原因:喂哺小猫。表现了伟大的母爱。

3.在猫的故事演进过程中,作者对猫的思想感情也起着微妙的变化。找出这些变化,并作简单分析。

【答案】①“我”讨厌猫:当猫的进入搅乱了“我”的书房,“我”让厨师设法逮住它。②猫落入圈套后的可怜样,让“我”拍手称快之余又宽容了猫。③历史重演,被惩罚的猫又回来了。这让“我”在惊诧之余又决心除恶务尽。④真相大白之后“我”不禁为之动容,且挂念担心起不知去向的“母子”的下落。

母亲·我·狗

①小时候我极怕狗。现在想来,虽称不上是谈狗色变,也确有些说狗心寒,对狗的怕简直甚于想象中的鬼怪。每到夜间,远处的几声狗叫都能把我的心吊起来,好长时间才在母亲的细语柔抚下慢慢落下去。到小学三年级的时候,学校要求上早学。

②可整个村子上三年级的就我一个,另有几个四五年级的学生在校住宿。我作难了:学校和我们村子之间正好有一个恶狗云集的大庄子,白天和别人一起倒还不怎么怕;这早上起来,黑咕隆咚的……

③邻居大婶也来劝母亲:“别让洪水上了吧,就弟兄一个,他爹又不在家,万一有个好歹,咋向他爹交代呢?”母亲笑着谢了大婶,摸摸我的头说:“我送他,学不能不上啊。”大婶瞪了母亲一眼:“你,能行吗?”母亲顿了一下,点点头。

④第二天早上,我一觉醒来,发现母亲已点着灯在忙碌了。“五点半了,起来吧。”母亲见我醒了,转身为我打来洗脸水。待我洗好脸,她到院里找了一根木棒拿在手中,夹上我的书包,然后拉上我:“走吧。”摸了摸母亲手中的棍子,拉着母亲的手我顿时觉得安全多了。

⑤到了那个村子,我的心也不再那么恐惧了,只是紧紧地攥着母亲的手。母亲紧张地盯着周围,像是怕狗突然从暗处扑上来似的。

⑥忽然,我感到母亲的手湿漉漉的,有些发抖,我抬头看着母亲,母亲赶忙俯下身拍拍我的头:“洪水,别怕!有妈在,狗子不敢来的。”我便像置身于一把保护伞下似的,心慢慢地安稳下来。

⑦以后,母亲每天早晨起床后总是先把我送到学校,然后再回去做饭。

⑧几年过去了,有一次同大婶闲谈,一句话说得我心猛地一颤:母亲对狗的怕其实一点也不亚于我!她小时候曾被狗咬得差点丢了命。母亲那湿漉漉的颤抖的手在眼前一闪,我真想跑到正忙碌的母亲身边,抱住她大哭一场——为她那颗受苦受累还经常受着惊吓的羸弱的心!

⑨如今我已不再是那个怕狗的小孩子了,而母亲依然很怕狗。于是每次外出,我总细心的守护在母亲的身旁——因为,我忘不了那个怕狗的童年;忘不了母亲那只手,湿漉漉的,有些发抖。

(选自《听雨轩精短美文》)

【鉴赏解读】

有一种爱,叫付出,她不用你任何的回报;有一种爱,叫无私,她愿把所有的爱都给你;有一种爱,叫伟大;她愿用自己的一生去爱你,这个人叫“母亲”,这种爱叫“母爱”!文中的母亲自己就非常怕狗,但是为了孩子能够按时上学,在爱心的驱使下,克制了内心的恐惧,战胜了自我,将胆小的孩子顺利护送到学校,显示了母爱的伟大。

篇章阅读

1.季羡林《老猫》

2.沈石溪《斑羚飞渡》

整本书阅读

1.金曾豪《天堂之鸟》

2.格日勒其木格·黑鹤《鄂温克的驼鹿》

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首