第10课 古代的村落、集镇和城市 课件(41张PPT)

文档属性

| 名称 | 第10课 古代的村落、集镇和城市 课件(41张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-09-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

人教版选择性必修2

第10课《古代的村落、集镇与城市》

新课导入

一去二三里,烟村四五家。亭台六七座,八九十枝花。

春雨如酥润江南,桐油纸伞撑玉兰;小桥流水石皮弄,粉墙黛瓦乌篷船。

东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华,烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。

这三段诗,分别描绘了人类的三种居住形式,请指出来。

研学目标

依据史料了解古代的村落、集镇、城市三种居住形式产生的原因(时空观念、史料实证);知道古代的村落、集镇、城市的概念,比较这三种居住形式的特点及联系,分析三种居住形式对人类的影响(唯物史观、历史解释);了解世界各地的民居差异及其特征;在城市化愈演愈烈的今天,就如何保护古村落、古镇、古城,提出你的合理化建议(家国情怀)。

主题一 绿树村边合,青山郭外斜

何谓“村落”?

最早的村落出现在哪里?

古代村落产生的条件有哪些?

有何特点?村落有哪些社会功能?

对人类产生了怎样的影响?

请看下列图片

研学提示:

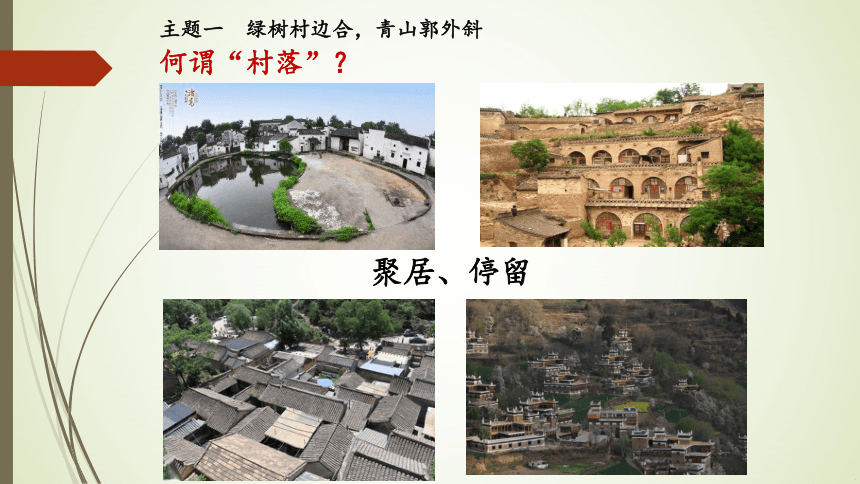

聚居、停留

何谓“村落”?

主题一 绿树村边合,青山郭外斜

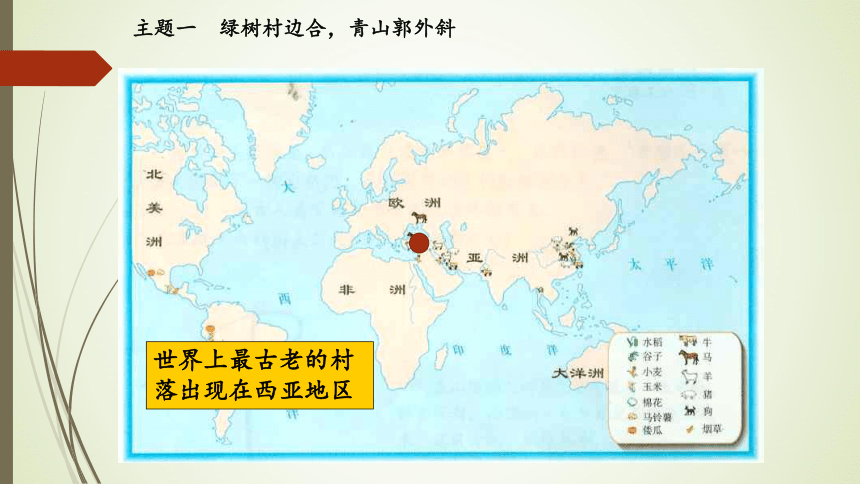

世界上最古老的村落出现在西亚地区

主题一 绿树村边合,青山郭外斜

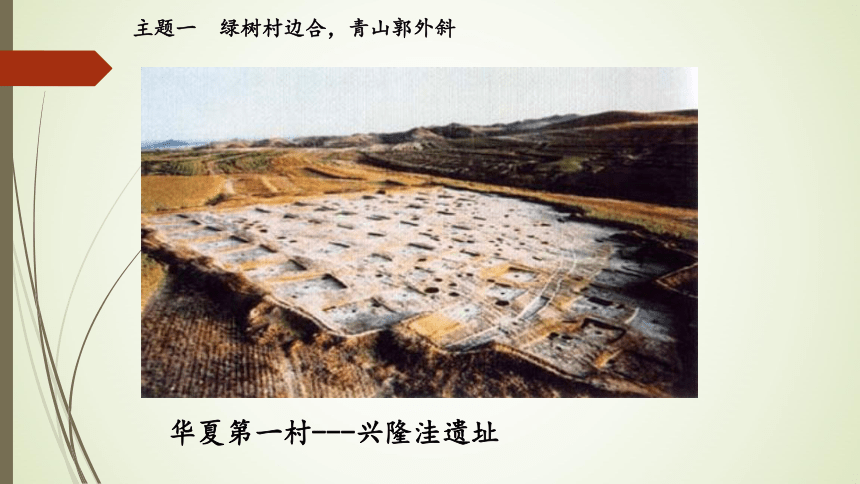

主题一 绿树村边合,青山郭外斜

华夏第一村---兴隆洼遗址

村落选择山区和丘陵地带,大多依山傍水,方便生活。如陆游《西村》诗云:“数家邻水自成村”,马远《山居小景》云:“何处人家水绕门,白沙翠竹自成村”。

---雷家宏《中国古代的乡里生活》

古时徽州景色秀美、地形闭塞 ,是历史上因战乱等原因中原人口三次南迁的重要迁徙地。南迁人口不乏世家大族 ,他们聚族而居、举族迁居在徽州境内形成众多的古村落。

--陆林等《徽州古村落的演化过程及其机理》

依山傍水

移民而成

古代村落产生的条件(以中国为例)

主题一 绿树村边合,青山郭外斜

古代村落产生的条件(以中国为例)

随着生产力的发展和人们生活要求的提高,人类逐渐转向饲养家畜、栽培作物、生活安定的定居生活。居住条件也有很大进步,建立了永久性和半永久性的房屋,村落的条件和固定性增高。?----彭尾才《村落的形成与发展变化》

生产发展

许多的古村落其创始人往往不满于现实政治的黑暗,因此希望寄情山水,避居于偏远,在青山绿水中求得一份心灵的安宁与超脱。

---《正在消失的中国古文明:古村落》

政治因素

主题一 绿树村边合,青山郭外斜

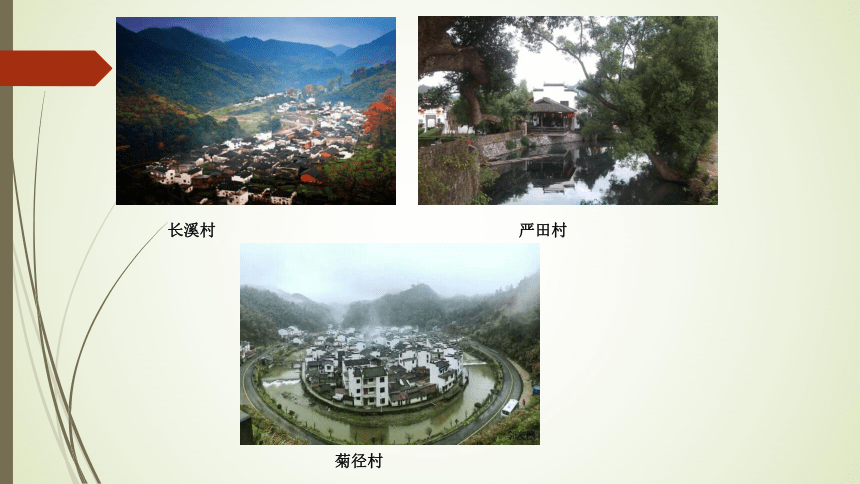

长溪村

严田村

菊径村

古代村落的特点

“城乡皆聚族而居,近来生齿愈繁,大族人丁至有万余,

其次不下数千,最少三二百人,男妇大约相等。

-----嘉庆《宁国府志》卷九《风俗》”

聚族而居

广东嘉应州“俗重宗支,凡大小姓莫不有祠。一村之中

聚族而聚,必有加庙,亦祠也。州城复有大宗祠,则并

一州数县之族而合建者也。

----光绪《嘉应州志》卷8引《石窟一征》

血缘纽带

主题一 绿树村边合,青山郭外斜

北方黄土窑洞的一个重要特点是实现了人与自然的和谐,

人是自然的一部分,“人与天地相感通”。窑洞的村落,

构成一幅幅人与天地能同、与自然和谐的壮美画卷,成

为北方黄土地区特有的乡村聚落景观。

---《正在消失的中国古文明:古村落》

古代村落的特点

天人合一

中国古村落追求意境,讲究立意,通常将田园山水与耕读生活相结合,达到寄情山水、亲近自然、致力读书、通达义理的境界。东晋名士陶渊明所描绘的“世外桃源”之境,向往的也是一种悠然而居的代表士大夫心境的田园耕读生活。

?---《正在消失的中国古文明:古村落》

耕读结合

主题一 绿树村边合,青山郭外斜

闽北城村的“井”字格局 、湘北张谷英村的“巨龙戏珠”格局 、浙江芙蓉村的“七星八斗”格局、浙江诸葛村的“八卦阵图”格局、浙江俞源村的“太极星象”格局、粤北客家“八卦围”格局 、福建田螺坑土楼群格局、福建侨乡塔下村格局 ……

---《正在消失的中国古文明:古村落》

古代村落的特点

形态各异

主题一 绿树村边合,青山郭外斜

半坡遗址呈椭圆形,总面积约5万平方米,包括居住区、制陶窑场和公共墓地三部分。居住区内房屋密集地排列着,中间一座规模很大的长方形房屋是氏族的公共活动场所。居住地的周围有一条宽深各五米的壕沟,在居住区和沟外的空地上,分布着各种形式的窑穴,是氏族的公共仓库。

古代村落的功能

主题一 绿树村边合,青山郭外斜

随着社会的发展,古老的村落也在悄然发生着变化。仔细观察你所居住的或郊区的村落,它由哪几部分组成的?在农业生产方面采取的是何种生产方式?经济形态是单一的自然经济吗?

古代村落的功能

主题一 绿树村边合,青山郭外斜

一般的村落由居住区、公共活

动区、绿地等组成,主要功能

有居住、休闲娱乐等。铁犁牛

耕或机械化。

对人类的影响

大村住一族,同姓数千百家。小村住一族,同姓数十

家及百余家不等。

----张集馨《道咸宦海见闻录》第266页

凝聚宗族

主题一 绿树村边合,青山郭外斜

人是社会性的人,生存环境(村落)影响人的

生理心理,对人的生产活动作用明显。

人的素质

生产活动

人类生存发展过程中,村落作为较原始的群居方式,有巨大的影响力。一方面,它促成文明集团化,进而为统一的文明树立榜样。

对人类的影响

主题一 绿树村边合,青山郭外斜

文明发展

依存于土地的农耕生活,决定了村民们开展社会活动

需在一日往返距离之内——集市、婚姻、祭祀、庙会

乃至乡里村社组织,都在“十里八村”这一范围。

----韩茂莉:《中国的十里八村是怎样形成的?》

认知空间狭窄

主题二 古宫闲地少,水巷小桥多

中国古代集镇的发展过程是怎样的?

古代集镇形成的因素有哪些?

古代集镇有哪些类型?有何作用?

总结归纳集镇的含义、特点。

研学提示:

主题二 古宫闲地少,水巷小桥多

原始社会末期

雏形

中国古代集镇的发展过程:

北魏至五代

形成

宋元时期

发展

明清时期

进一步发展

窑湾古镇位于江苏新沂市,西依大运河,

东临骆马湖,三面环水,不论是南方的

泊来品,还是北方的物产,均需在

窑湾装卸,长此以往,窑湾也就成为大

运河重要的水旱码头。

清代《峄县志》记载:“台(儿)庄跨漕渠,

当南北孔道,商旅所萃,居民饶给,村镇之大,甲于一邑,国朝高宗(乾隆皇帝)赐为‘天下第一庄’”,呈现出“商贾迤逦,一河渔火,歌声十里,夜不罢市”的繁盛景象。

问:

窑湾

古镇与

台儿庄

古镇形

成的相

同条件?

古代集镇形成的因素:

主题二 古宫闲地少,水巷小桥多

商业繁荣,交通便利

古代集镇形成的因素:

位于山东青岛境内的鳌山卫、灵山卫是明代开始的

海防工程,始建于明朝洪武五年,当初是为了抵御

倭寇袭扰而修建的沿海军事重镇。按照明太祖朱元

璋的设计,“跨府设卫,连县设所”,鳌山卫、灵

山卫由当时的莱州府管辖,浮山所、雄崖所属于鳌

山卫,灵山卫下辖后所在胶州,前所位于现琅邪镇

夏河所,左所在灵山卫城内。

主题二 古宫闲地少,水巷小桥多

政治、军事因素

鳌山卫

灵山卫

截止到2012年,窑湾古镇有常驻人口7万;

新沂市常驻人口21万;

截止到2014年,台儿庄古镇有常驻人口约9万;

枣庄市有53.2万。

截止到2014年,鳌山卫5.1万,即墨市53万。

集镇是指人口比村落多但比城市少的居民区,

是介于乡村与城市之间的过渡型居民点。

多为商业、手工业中心。

透过数字析概念:何谓集镇?

主题二 古宫闲地少,水巷小桥多

特点:过渡性、多为商业、手工业中心

集镇的作用:

主题二 古宫闲地少,水巷小桥多

沟通城乡,有利于城乡经济文化交流;

有利于促进农村经济、商品经济发展;

推动城市化。

古代集镇的类型:

集镇的类型主要有:军事重镇、政治中心、工商市镇(贸易小镇)

主题三 高楼临远水,复道出繁花

最早的城市出现在原始社会末期,是社会生产力

发展到一定历史阶段的产物,是人类文明进步的结晶。世界上首批城市一般都诞生在那些具有较为有利的灌溉条件,农业生产发达,农产品丰富,交通便利的地区,如两河流域的美索不达米亚平原、尼罗河流域中下游的古埃及、印度河流域的古印度以及黄河流域的中国等地区。研学之旅第三站,我们来到了“高楼临远水,复道出繁花”的城市一探究竟。

在中国古代,“城”和“市”是一回事吗?

公元前800年,中国古代的城市与希腊古城在布局上有何特点?

古代城市的出现对人类产生了怎样的影响?

古代的村落、集镇、城市三者之间有何联系?

主题三 高楼临远水,复道出繁花

研学提示:

“城,郭也,都邑之地,筑此以资保障也”。

“市,买卖所之也。”“贸、贾,市也”。

中国古代的“城”与“市”是两个不同的概念。到了周代,随着城或市的发展与变化,它们才逐渐含有“城市”的意义。

城市是一个人口集中、非农业各类产业发达、以非农业人口为主的地区,通常是周围地区的政治、经济、交通与文化的中心。

主题三 高楼临远水,复道出繁花

“城”与“市”是一回事吗?

主题三 高楼临远水,复道出繁花

公元前800年,中国古代的城市与希腊古城在布局上

有何特点?各反映了怎样的规划思想?

周代的城市,按照等级尊卑制度和宗法礼教思想,对于

各级城市面积的大小、道路配置,以及城市中行政、经

济等功能分区,均有严格的规划。《周礼考工记》记载:

“匠人营国,方九里,旁三门,国中九经纬,经涂九轨,

左祖右社,面朝后市,市朝一夫。”反映了周代的城市

规划思想。

——何一民:《中国城市史纲》,成都:四川大学出版

社,1994年,第11页

中正对称

礼制精神

雅典背山面海,城市布局不规则,无轴线关系。城市的中

心是卫城,最早的居民点形成与卫城山脚下。广场是群众集聚的中心,有司法,行政,商业,工业,宗教,文娱交往等社会功能。

----百度文库《古希腊的城市》

不规则

民主精神

主题三 高楼临远水,复道出繁花

公元前800年,中国古代的城市与希腊古城在布局上

有何特点?各反映了怎样的规划思想?

主题三 高楼临远水,复道出繁花

观察图1唐朝长安城和图2北宋东京城的布局有何异同?

图1唐朝长安城示意图

图2北宋东京城示意图

主题三 高楼临远水,复道出繁花

同:都依水而建,满足生活需要;

布局体现了皇权政治在城市中居于核心地位。

异:长安城市布局恢宏大气,整齐划一,

是强大的人力规划而成。

北宋东京城市也有规划,但坊市界限被打破,

市场沿河而兴,商业区不规则,

是商品经济发展的自然结果。

主题三 高楼临远水,复道出繁花

阅读材料结合所学回答:唐朝长安和北宋东京的繁荣原因有哪些?

材料一:国家的统一、南北大运河的开通、两座宏伟京城的修

建和国内国际贸易的扩大,均刺激了经济发展。唐朝京城长安

发展成世界上最大的城市,有居民百万,吸引着来自亚洲各地

的商贾、留学生和朝拜者。 ——《剑桥插图中国史》

材料二:唐朝时候长安为西京,洛阳为东京(都)。到北宋时期

则以洛阳为西京,以都城汴梁(今开封)为东京。宋周邦彦

《汴都赋》中说“舳舻相衔,千里不绝,越舲吴艚,官艘贾舶,

闽讴楚语,风帆雨楫,联翩方载,钲鼓镗银。”《东京梦华录》

序中说,东京商业“万国咸通,集四海之珍奇,皆归市易”。

《续资治通鉴长编》记,北宋东京人口 “比汉、唐京邑民庶,

十倍其人矣”,是当时世界人口最多的域市之一。

主题三 高楼临远水,复道出繁花

唐朝长安和北宋东京的繁荣原因:

国家统一、政局稳定;

南北大运河的开通;

国内国际贸易扩大,商业繁荣;

农耕经济发展;

重农抑商政策的松动;

主题三 高楼临远水,复道出繁花

根据所学,结合地理知识回答,古代城市的出现对人类

产生了怎样的影响?

积极:利于人类居住;促进商品经济发展;文化思想交汇;

推动城市化进程;推动文明的进步。

负面:易导致“城市病”的产生:人口集中、交通拥堵、

环境污染等。

古代的村落、集镇、城市三者之间有何联系?

古代的村落、集镇、城市都是人类的居住地。

村落为集镇、城市的发展提供条件;

集镇、城市的出现也推动了村落的发展。

主题四 采菊东篱下 悠然见南山

研学提示:

了解世界各地民居的差异及特点,并分析产生这种

差异的原因。

在城市化愈演愈烈的今天,就如何保护古村落、

古镇、古城,提出你的合理化建议。言之有理即可。

主题四 采菊东篱下 悠然见南山

根据课本P57-60内容,列表比较世界各地民居的差异及特点,并分析产生这种差异的原因。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}?

两河流域

古埃及

古代中国

古希腊罗马

北美

建筑材质

土与植物混合

泥和木材

木材

木石砖、混凝土

木材、动物皮

布局

低于地面、四合院式

注重主次等级、对外封闭、对内开敞的院落。

对称、主次分明、院落有序;类型多样

对等级制度的体现相对较少

圆锥形、防寒性较差、便于迁徙

差异的原因

自然环境、经济发展水平、文化习俗等。

主题四 采菊东篱下 悠然见南山

在城市化愈演愈烈的今天,就如何保护古村落、

古镇、古城,提出你的合理化建议。言之有理即可。

巩固练习

1、清代福建农村家族在遗产继承中既有保障嫡长子特权的

“抽长制”,又有照顾老年人、妇女的“膳田”“寡守田”

等社会保障机制。这种继承制度( A )

A.旨在维护农村家族的和谐稳定 B.造成家族地权不断集中

C.说明清代社会保障机制的完善 D.导致宗法制愈来愈巩固

2、有学者研究发现,唐代城市道路功能单纯,主要满足城市

交通需要。到了宋代,城市道路的性质发生了变化,两旁分

布着各种商店,形成繁华的商业街,成为城市生活的中心,

道路宽度缩小,这种情况一直延续到明清。这种变化反映了( B )

A.手工业发展使商业繁荣 B.城市经济功能的增强

C.江南工商业市镇的兴起 D.城市建筑风格的质变

巩固练习

3、有人说,唐朝长安城的布局体现“规范之美”,而北宋汴京城则体现“自由之风”,唐宋城市不同布局的根源是( B )

A.理学成为官方哲学 B.城市商品经济发展

C.重农抑商政策松动 D.海外贸易得到发展

4、明清时期,我国长江中下游地区出现了大量新型的工商业城市,与传统市镇相比其主要的区别是( A )

A.兴起和发展的基础不同 B.城市的密度前所未有

C.城市的结构发生了变化 D.城市的规模急剧扩大

巩固练习

5、唐甄说:“吴丝衣天下,聚于双林,吴、越、闽、番至于海岛

皆来市焉”。嘉庆《嘉兴府志》卷4记载,平湖县的乍浦镇,“番

舶凑集,居民成市”。两则材料都反映了( D )

A.政府放开“海禁”

B.我国丝织业生产出现专业化趋势

C.国内长途贩运贸易比较兴盛

D.国内市镇已同国外市场建立联系

作业:

1、思维导图画出本节课的知识结构

2、阅读材料,完成下列要求。

材料一 商业初兴之时,只有现在所谓定期贸易。《易经·系辞传》说:神农氏“日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所”,就指这一事实。所运销的,多数是奢侈品,所以专与王公贵人为缘。“子贡(卫国大商人、孔子弟子)结驷连骑,束帛之币,以聘享诸侯,所至,国君无不分庭以与之抗礼”(《史记·货殖列传》),“交通王侯,力过吏势”(《汉书·食货志》),此等商人,看似势力雄厚,其实和社会的关系,是比较浅的的。 ——摘编自吕思勉《中国通史》

材料二 从农村上市的绝大部分货物进入定期集市或正规市场,通常这类集市或市场为周围20到30个村服务。也有例外,但是这种格局直到19世纪后期是普遍的,因为当时城镇人口较少集中于少数大的中心城市,较多在有定期集市的地方。大多数农户居住在离集市半天路的范围之内,在阴历规定的日子里,

大批商人、掮客和小贩轮流到这些集市上来。众多的买主和卖主为价格争执不休,这表明价格竞争是激

烈的。每一个县有许多商人在竞争,以致没有哪一个买主能垄断市场。——摘编自《剑桥中华民国史》

(1)根据材料一、二,概括中国古代早期商业发展的特点及中国近代化商业出现的新变化。(12分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分别说明中国古代商人“和社会的关系,是比较浅的”与近代商业出现新变化的原因。(13分)

谢谢欣赏

谢谢欣赏

谢谢欣赏

第10课《古代的村落、集镇与城市》

新课导入

一去二三里,烟村四五家。亭台六七座,八九十枝花。

春雨如酥润江南,桐油纸伞撑玉兰;小桥流水石皮弄,粉墙黛瓦乌篷船。

东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华,烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。

这三段诗,分别描绘了人类的三种居住形式,请指出来。

研学目标

依据史料了解古代的村落、集镇、城市三种居住形式产生的原因(时空观念、史料实证);知道古代的村落、集镇、城市的概念,比较这三种居住形式的特点及联系,分析三种居住形式对人类的影响(唯物史观、历史解释);了解世界各地的民居差异及其特征;在城市化愈演愈烈的今天,就如何保护古村落、古镇、古城,提出你的合理化建议(家国情怀)。

主题一 绿树村边合,青山郭外斜

何谓“村落”?

最早的村落出现在哪里?

古代村落产生的条件有哪些?

有何特点?村落有哪些社会功能?

对人类产生了怎样的影响?

请看下列图片

研学提示:

聚居、停留

何谓“村落”?

主题一 绿树村边合,青山郭外斜

世界上最古老的村落出现在西亚地区

主题一 绿树村边合,青山郭外斜

主题一 绿树村边合,青山郭外斜

华夏第一村---兴隆洼遗址

村落选择山区和丘陵地带,大多依山傍水,方便生活。如陆游《西村》诗云:“数家邻水自成村”,马远《山居小景》云:“何处人家水绕门,白沙翠竹自成村”。

---雷家宏《中国古代的乡里生活》

古时徽州景色秀美、地形闭塞 ,是历史上因战乱等原因中原人口三次南迁的重要迁徙地。南迁人口不乏世家大族 ,他们聚族而居、举族迁居在徽州境内形成众多的古村落。

--陆林等《徽州古村落的演化过程及其机理》

依山傍水

移民而成

古代村落产生的条件(以中国为例)

主题一 绿树村边合,青山郭外斜

古代村落产生的条件(以中国为例)

随着生产力的发展和人们生活要求的提高,人类逐渐转向饲养家畜、栽培作物、生活安定的定居生活。居住条件也有很大进步,建立了永久性和半永久性的房屋,村落的条件和固定性增高。?----彭尾才《村落的形成与发展变化》

生产发展

许多的古村落其创始人往往不满于现实政治的黑暗,因此希望寄情山水,避居于偏远,在青山绿水中求得一份心灵的安宁与超脱。

---《正在消失的中国古文明:古村落》

政治因素

主题一 绿树村边合,青山郭外斜

长溪村

严田村

菊径村

古代村落的特点

“城乡皆聚族而居,近来生齿愈繁,大族人丁至有万余,

其次不下数千,最少三二百人,男妇大约相等。

-----嘉庆《宁国府志》卷九《风俗》”

聚族而居

广东嘉应州“俗重宗支,凡大小姓莫不有祠。一村之中

聚族而聚,必有加庙,亦祠也。州城复有大宗祠,则并

一州数县之族而合建者也。

----光绪《嘉应州志》卷8引《石窟一征》

血缘纽带

主题一 绿树村边合,青山郭外斜

北方黄土窑洞的一个重要特点是实现了人与自然的和谐,

人是自然的一部分,“人与天地相感通”。窑洞的村落,

构成一幅幅人与天地能同、与自然和谐的壮美画卷,成

为北方黄土地区特有的乡村聚落景观。

---《正在消失的中国古文明:古村落》

古代村落的特点

天人合一

中国古村落追求意境,讲究立意,通常将田园山水与耕读生活相结合,达到寄情山水、亲近自然、致力读书、通达义理的境界。东晋名士陶渊明所描绘的“世外桃源”之境,向往的也是一种悠然而居的代表士大夫心境的田园耕读生活。

?---《正在消失的中国古文明:古村落》

耕读结合

主题一 绿树村边合,青山郭外斜

闽北城村的“井”字格局 、湘北张谷英村的“巨龙戏珠”格局 、浙江芙蓉村的“七星八斗”格局、浙江诸葛村的“八卦阵图”格局、浙江俞源村的“太极星象”格局、粤北客家“八卦围”格局 、福建田螺坑土楼群格局、福建侨乡塔下村格局 ……

---《正在消失的中国古文明:古村落》

古代村落的特点

形态各异

主题一 绿树村边合,青山郭外斜

半坡遗址呈椭圆形,总面积约5万平方米,包括居住区、制陶窑场和公共墓地三部分。居住区内房屋密集地排列着,中间一座规模很大的长方形房屋是氏族的公共活动场所。居住地的周围有一条宽深各五米的壕沟,在居住区和沟外的空地上,分布着各种形式的窑穴,是氏族的公共仓库。

古代村落的功能

主题一 绿树村边合,青山郭外斜

随着社会的发展,古老的村落也在悄然发生着变化。仔细观察你所居住的或郊区的村落,它由哪几部分组成的?在农业生产方面采取的是何种生产方式?经济形态是单一的自然经济吗?

古代村落的功能

主题一 绿树村边合,青山郭外斜

一般的村落由居住区、公共活

动区、绿地等组成,主要功能

有居住、休闲娱乐等。铁犁牛

耕或机械化。

对人类的影响

大村住一族,同姓数千百家。小村住一族,同姓数十

家及百余家不等。

----张集馨《道咸宦海见闻录》第266页

凝聚宗族

主题一 绿树村边合,青山郭外斜

人是社会性的人,生存环境(村落)影响人的

生理心理,对人的生产活动作用明显。

人的素质

生产活动

人类生存发展过程中,村落作为较原始的群居方式,有巨大的影响力。一方面,它促成文明集团化,进而为统一的文明树立榜样。

对人类的影响

主题一 绿树村边合,青山郭外斜

文明发展

依存于土地的农耕生活,决定了村民们开展社会活动

需在一日往返距离之内——集市、婚姻、祭祀、庙会

乃至乡里村社组织,都在“十里八村”这一范围。

----韩茂莉:《中国的十里八村是怎样形成的?》

认知空间狭窄

主题二 古宫闲地少,水巷小桥多

中国古代集镇的发展过程是怎样的?

古代集镇形成的因素有哪些?

古代集镇有哪些类型?有何作用?

总结归纳集镇的含义、特点。

研学提示:

主题二 古宫闲地少,水巷小桥多

原始社会末期

雏形

中国古代集镇的发展过程:

北魏至五代

形成

宋元时期

发展

明清时期

进一步发展

窑湾古镇位于江苏新沂市,西依大运河,

东临骆马湖,三面环水,不论是南方的

泊来品,还是北方的物产,均需在

窑湾装卸,长此以往,窑湾也就成为大

运河重要的水旱码头。

清代《峄县志》记载:“台(儿)庄跨漕渠,

当南北孔道,商旅所萃,居民饶给,村镇之大,甲于一邑,国朝高宗(乾隆皇帝)赐为‘天下第一庄’”,呈现出“商贾迤逦,一河渔火,歌声十里,夜不罢市”的繁盛景象。

问:

窑湾

古镇与

台儿庄

古镇形

成的相

同条件?

古代集镇形成的因素:

主题二 古宫闲地少,水巷小桥多

商业繁荣,交通便利

古代集镇形成的因素:

位于山东青岛境内的鳌山卫、灵山卫是明代开始的

海防工程,始建于明朝洪武五年,当初是为了抵御

倭寇袭扰而修建的沿海军事重镇。按照明太祖朱元

璋的设计,“跨府设卫,连县设所”,鳌山卫、灵

山卫由当时的莱州府管辖,浮山所、雄崖所属于鳌

山卫,灵山卫下辖后所在胶州,前所位于现琅邪镇

夏河所,左所在灵山卫城内。

主题二 古宫闲地少,水巷小桥多

政治、军事因素

鳌山卫

灵山卫

截止到2012年,窑湾古镇有常驻人口7万;

新沂市常驻人口21万;

截止到2014年,台儿庄古镇有常驻人口约9万;

枣庄市有53.2万。

截止到2014年,鳌山卫5.1万,即墨市53万。

集镇是指人口比村落多但比城市少的居民区,

是介于乡村与城市之间的过渡型居民点。

多为商业、手工业中心。

透过数字析概念:何谓集镇?

主题二 古宫闲地少,水巷小桥多

特点:过渡性、多为商业、手工业中心

集镇的作用:

主题二 古宫闲地少,水巷小桥多

沟通城乡,有利于城乡经济文化交流;

有利于促进农村经济、商品经济发展;

推动城市化。

古代集镇的类型:

集镇的类型主要有:军事重镇、政治中心、工商市镇(贸易小镇)

主题三 高楼临远水,复道出繁花

最早的城市出现在原始社会末期,是社会生产力

发展到一定历史阶段的产物,是人类文明进步的结晶。世界上首批城市一般都诞生在那些具有较为有利的灌溉条件,农业生产发达,农产品丰富,交通便利的地区,如两河流域的美索不达米亚平原、尼罗河流域中下游的古埃及、印度河流域的古印度以及黄河流域的中国等地区。研学之旅第三站,我们来到了“高楼临远水,复道出繁花”的城市一探究竟。

在中国古代,“城”和“市”是一回事吗?

公元前800年,中国古代的城市与希腊古城在布局上有何特点?

古代城市的出现对人类产生了怎样的影响?

古代的村落、集镇、城市三者之间有何联系?

主题三 高楼临远水,复道出繁花

研学提示:

“城,郭也,都邑之地,筑此以资保障也”。

“市,买卖所之也。”“贸、贾,市也”。

中国古代的“城”与“市”是两个不同的概念。到了周代,随着城或市的发展与变化,它们才逐渐含有“城市”的意义。

城市是一个人口集中、非农业各类产业发达、以非农业人口为主的地区,通常是周围地区的政治、经济、交通与文化的中心。

主题三 高楼临远水,复道出繁花

“城”与“市”是一回事吗?

主题三 高楼临远水,复道出繁花

公元前800年,中国古代的城市与希腊古城在布局上

有何特点?各反映了怎样的规划思想?

周代的城市,按照等级尊卑制度和宗法礼教思想,对于

各级城市面积的大小、道路配置,以及城市中行政、经

济等功能分区,均有严格的规划。《周礼考工记》记载:

“匠人营国,方九里,旁三门,国中九经纬,经涂九轨,

左祖右社,面朝后市,市朝一夫。”反映了周代的城市

规划思想。

——何一民:《中国城市史纲》,成都:四川大学出版

社,1994年,第11页

中正对称

礼制精神

雅典背山面海,城市布局不规则,无轴线关系。城市的中

心是卫城,最早的居民点形成与卫城山脚下。广场是群众集聚的中心,有司法,行政,商业,工业,宗教,文娱交往等社会功能。

----百度文库《古希腊的城市》

不规则

民主精神

主题三 高楼临远水,复道出繁花

公元前800年,中国古代的城市与希腊古城在布局上

有何特点?各反映了怎样的规划思想?

主题三 高楼临远水,复道出繁花

观察图1唐朝长安城和图2北宋东京城的布局有何异同?

图1唐朝长安城示意图

图2北宋东京城示意图

主题三 高楼临远水,复道出繁花

同:都依水而建,满足生活需要;

布局体现了皇权政治在城市中居于核心地位。

异:长安城市布局恢宏大气,整齐划一,

是强大的人力规划而成。

北宋东京城市也有规划,但坊市界限被打破,

市场沿河而兴,商业区不规则,

是商品经济发展的自然结果。

主题三 高楼临远水,复道出繁花

阅读材料结合所学回答:唐朝长安和北宋东京的繁荣原因有哪些?

材料一:国家的统一、南北大运河的开通、两座宏伟京城的修

建和国内国际贸易的扩大,均刺激了经济发展。唐朝京城长安

发展成世界上最大的城市,有居民百万,吸引着来自亚洲各地

的商贾、留学生和朝拜者。 ——《剑桥插图中国史》

材料二:唐朝时候长安为西京,洛阳为东京(都)。到北宋时期

则以洛阳为西京,以都城汴梁(今开封)为东京。宋周邦彦

《汴都赋》中说“舳舻相衔,千里不绝,越舲吴艚,官艘贾舶,

闽讴楚语,风帆雨楫,联翩方载,钲鼓镗银。”《东京梦华录》

序中说,东京商业“万国咸通,集四海之珍奇,皆归市易”。

《续资治通鉴长编》记,北宋东京人口 “比汉、唐京邑民庶,

十倍其人矣”,是当时世界人口最多的域市之一。

主题三 高楼临远水,复道出繁花

唐朝长安和北宋东京的繁荣原因:

国家统一、政局稳定;

南北大运河的开通;

国内国际贸易扩大,商业繁荣;

农耕经济发展;

重农抑商政策的松动;

主题三 高楼临远水,复道出繁花

根据所学,结合地理知识回答,古代城市的出现对人类

产生了怎样的影响?

积极:利于人类居住;促进商品经济发展;文化思想交汇;

推动城市化进程;推动文明的进步。

负面:易导致“城市病”的产生:人口集中、交通拥堵、

环境污染等。

古代的村落、集镇、城市三者之间有何联系?

古代的村落、集镇、城市都是人类的居住地。

村落为集镇、城市的发展提供条件;

集镇、城市的出现也推动了村落的发展。

主题四 采菊东篱下 悠然见南山

研学提示:

了解世界各地民居的差异及特点,并分析产生这种

差异的原因。

在城市化愈演愈烈的今天,就如何保护古村落、

古镇、古城,提出你的合理化建议。言之有理即可。

主题四 采菊东篱下 悠然见南山

根据课本P57-60内容,列表比较世界各地民居的差异及特点,并分析产生这种差异的原因。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}?

两河流域

古埃及

古代中国

古希腊罗马

北美

建筑材质

土与植物混合

泥和木材

木材

木石砖、混凝土

木材、动物皮

布局

低于地面、四合院式

注重主次等级、对外封闭、对内开敞的院落。

对称、主次分明、院落有序;类型多样

对等级制度的体现相对较少

圆锥形、防寒性较差、便于迁徙

差异的原因

自然环境、经济发展水平、文化习俗等。

主题四 采菊东篱下 悠然见南山

在城市化愈演愈烈的今天,就如何保护古村落、

古镇、古城,提出你的合理化建议。言之有理即可。

巩固练习

1、清代福建农村家族在遗产继承中既有保障嫡长子特权的

“抽长制”,又有照顾老年人、妇女的“膳田”“寡守田”

等社会保障机制。这种继承制度( A )

A.旨在维护农村家族的和谐稳定 B.造成家族地权不断集中

C.说明清代社会保障机制的完善 D.导致宗法制愈来愈巩固

2、有学者研究发现,唐代城市道路功能单纯,主要满足城市

交通需要。到了宋代,城市道路的性质发生了变化,两旁分

布着各种商店,形成繁华的商业街,成为城市生活的中心,

道路宽度缩小,这种情况一直延续到明清。这种变化反映了( B )

A.手工业发展使商业繁荣 B.城市经济功能的增强

C.江南工商业市镇的兴起 D.城市建筑风格的质变

巩固练习

3、有人说,唐朝长安城的布局体现“规范之美”,而北宋汴京城则体现“自由之风”,唐宋城市不同布局的根源是( B )

A.理学成为官方哲学 B.城市商品经济发展

C.重农抑商政策松动 D.海外贸易得到发展

4、明清时期,我国长江中下游地区出现了大量新型的工商业城市,与传统市镇相比其主要的区别是( A )

A.兴起和发展的基础不同 B.城市的密度前所未有

C.城市的结构发生了变化 D.城市的规模急剧扩大

巩固练习

5、唐甄说:“吴丝衣天下,聚于双林,吴、越、闽、番至于海岛

皆来市焉”。嘉庆《嘉兴府志》卷4记载,平湖县的乍浦镇,“番

舶凑集,居民成市”。两则材料都反映了( D )

A.政府放开“海禁”

B.我国丝织业生产出现专业化趋势

C.国内长途贩运贸易比较兴盛

D.国内市镇已同国外市场建立联系

作业:

1、思维导图画出本节课的知识结构

2、阅读材料,完成下列要求。

材料一 商业初兴之时,只有现在所谓定期贸易。《易经·系辞传》说:神农氏“日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所”,就指这一事实。所运销的,多数是奢侈品,所以专与王公贵人为缘。“子贡(卫国大商人、孔子弟子)结驷连骑,束帛之币,以聘享诸侯,所至,国君无不分庭以与之抗礼”(《史记·货殖列传》),“交通王侯,力过吏势”(《汉书·食货志》),此等商人,看似势力雄厚,其实和社会的关系,是比较浅的的。 ——摘编自吕思勉《中国通史》

材料二 从农村上市的绝大部分货物进入定期集市或正规市场,通常这类集市或市场为周围20到30个村服务。也有例外,但是这种格局直到19世纪后期是普遍的,因为当时城镇人口较少集中于少数大的中心城市,较多在有定期集市的地方。大多数农户居住在离集市半天路的范围之内,在阴历规定的日子里,

大批商人、掮客和小贩轮流到这些集市上来。众多的买主和卖主为价格争执不休,这表明价格竞争是激

烈的。每一个县有许多商人在竞争,以致没有哪一个买主能垄断市场。——摘编自《剑桥中华民国史》

(1)根据材料一、二,概括中国古代早期商业发展的特点及中国近代化商业出现的新变化。(12分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分别说明中国古代商人“和社会的关系,是比较浅的”与近代商业出现新变化的原因。(13分)

谢谢欣赏

谢谢欣赏

谢谢欣赏

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化