5.七律·长征 教案

图片预览

文档简介

5.七律·长征

第一课时

教学目标

1.学习本课生字,会写“律、崖”等4个生字。

2.初读课文,读准字音,读顺句子,初步了解这首诗的主要内容,理清课文的脉络。

3.了解有关长征的历史,初步感受这首七言律诗体现出来的红军大无畏的革命乐观主义精神。

教学重点

学习生字,朗读课文,初步了解这首诗的主要内容,感受这首七言律诗体现出来的红军大无畏的革命乐观主义精神。

教学难点

初读课文,初步了解这首诗的主要内容,感受这首七言律诗体现出来的红军大无畏的革命乐观主义精神。

教学准备

多媒体课件

教学过程

学习活动一:质疑对比,发现七言律诗的特点

1.读课题,发现课题的独特之处。“长征”是诗题,“七律”指诗歌的体裁。读这样的题目,间隔号处要适当停顿。

2.对比发现七言律诗的特点

(1)七言律诗,一共八句,两句一联,分为首联、颔联、颈联、尾联。

(2)对比朗读,发现律诗颔联、颈联对仗的特点。

(3)读这首诗第二、四、六、八句的最后一个字,发现律诗押韵的特点。

3.借助押韵、停连把握诗歌的节奏

学习活动二:体会长征的艰难,练习有感情地朗读

1.阅读“资料袋”,联系自己课前对长征资料的收集与整理,交流你所知道的长征故事,体会长征的艰难。

2.长征,是一段我们难以想象的艰难历程。读一读课文,思考:从哪里可以读出红军长征时的艰难?

3.红军在长征途中曾无数次在连绵不断、海拔较高、空气相对稀薄的大山中前行,他们都经过了哪些大山?

4.借助补充资料,体会长征过程的艰难。

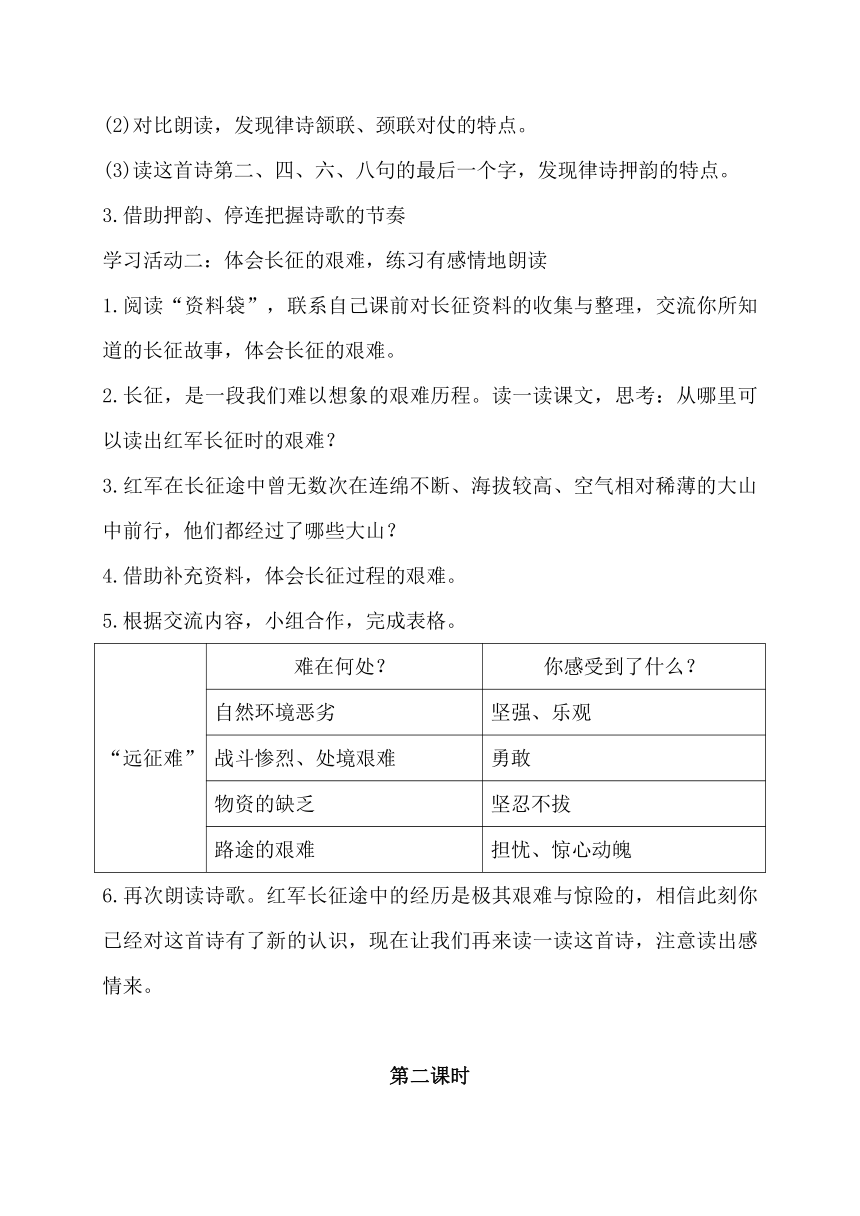

5.根据交流内容,小组合作,完成表格。

“远征难”

难在何处?

你感受到了什么?

自然环境恶劣

坚强、乐观

战斗惨烈、处境艰难

勇敢

物资的缺乏

坚忍不拔

路途的艰难

担忧、惊心动魄

6.再次朗读诗歌。红军长征途中的经历是极其艰难与惊险的,相信此刻你已经对这首诗有了新的认识,现在让我们再来读一读这首诗,注意读出感情来。

第二课时

教学目标

1.学习课文,朗读课文,在质疑、对比中发现七言律诗的特点,读出诗歌恢弘的气势。

2.结合历史背景,理解关键词句的含义;通过对比阅读,感受诗人的英雄气概和红军的革命乐观主义精神;能够有感情地朗读课文。

3.抓住“远征难”“只等闲”这一对关键词,体会诗句所蕴含的典型画面,感受红军精神,领会“以点带面”的写法。

教学重点

学习课文,结合历史背景,理解关键词句的含义,感受诗人的英雄气概和红军的革命乐观主义精神。

教学难点

抓住“远征难”“只等闲”这一对关键词,体会诗句所蕴含的典型画面,感受红军精神,领会“以点带面”的写法。

教学准备

多媒体课件

教学过程

学习活动三:还原典型画面,感受红军精神,领会“以点带面”

1.长征路上,苦难千千万万,诗人为何唯独选取了这几处?引导学生发现诗歌以典型事物、典型事件来表现整个事件的写法。

2.发现“远征难”与“只等闲”的对比,体会诗人构思的巧妙。

3.诗人运用点面结合的写法,通过选取典型的事物,高度概括了长征过程中典型的事件,只用八句四联、56个字,就浓缩了这段艰难岁月。

学习活动四:抓关键点,对比阅读,感受革命精神

1.抓关键点,感受诗人笔下的长征。

“更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。”这句诗表现了诗人怎样的心情?开心、喜悦。该句是全诗点睛之笔,道出了诗人在长征途中心境从焦急忧愁到胜利喜悦的转变。

补充历史背景,理解“更喜”二字的背景意义。

2.体悟红军的长征精神

(1)长征精神。长征虽然充满了各种艰难险阻,但是广大红军战士在中国共产党的正确领导下,克服种种困难,以大无畏的革命乐观主义和英雄主义精神,最终取得了两万五千里长征的胜利,实现了党和红军的战略大转移,为后来的中国革命打开了新局面。

(2)长征的新时代意义。在新时代的背景下,长征精神依然有着特殊的意义。当我们面临各种看似无法逾越的困难时,长征精神就像一盏明灯,一直指引着我们前进。面对汶川地震,全国人民秉承“一方有难、八方支援”的理念,全力奔赴抗震救灾第一线;面对新型冠状病毒,我们在党的领导下全国一盘棋,医护部门、解放军部队、物资保障部门和全国各族人民都以自己的方式来团结一心,共同面对这场战役,这正是我们不怕牺牲、团结奋进、顾全大局的新时代长征精神的体现。

3.体会诗人情怀,熟读成诵

毛泽东既是伟大的无产阶级革命家,也是著名的诗人。在他的笔下,险滩恶水变成了“翻腾的细浪”“游走的泥丸”,这既是艺术的夸张化处理,更是诗人大无畏人格的体现。因为不怕,所以不惧。因此在诵读诗歌时,要注意体会诗人的情怀。

板书设计

5.七律·长征

精彩片段

师:长征的过程是异常艰难的,诗人为什么说“更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜”呢?

生:因为长征快要结束了。

师:这句诗中包含着一种怎样的心情?

生:开心、喜悦。

师:前面三联中诗人的心情是怎样的?(忧愁、担忧)最后一联是全诗点睛之笔,道出了毛泽东在长征途中心境从焦急忧愁到镇定喜悦的转变。

(教师补充历史背景,引导学生理解“更喜”二字的背景意义:红军过五岭、越乌蒙、渡金沙、抢大渡,从敌人的重重包围中杀出了一条血路,粉碎了敌人一次又一次的围剿,自然令人欣喜。而翻越岷山,即将进入陕北,胜利大会师已经不远,红军战略大转移的目标已基本实现,所以面对此情此景,作者的内心喜悦溢于言表。)

师:读完了“资料袋”的内容,我们明白了作者心情发生转变的原因是翻过岷山,长征胜利在望,所以这种“喜”中还包藏着“自豪和骄傲”。

师:那么,诗人的这种“喜”,还表现在哪些方面?请同学们潜心阅读,推敲诗句,用心感受。

(生读)

师:“五岭逶迤腾细浪,鸟蒙磅礴走泥丸。”弯曲绵延的五岭,山势陡峭的乌蒙,夸张的手法让它们看起来极其险峻,但诗人却说“腾细浪”,“走泥丸”,这种奇特夸张的比喻,实则表达了诗人怎样的心情?

生:战胜困难后的喜悦和自豪。

师:是的。这扬抑之间,其实更突出了红军的伟大,红军不怕“远征难”。

师:金沙江战役,大渡河战役,应该是危险的,是残酷的,是惨痛的,可是,在诗人眼里只剩下什么?

生:“暖”和“寒”。

师:金沙江的“暖”,大渡河的“寒”。为什么只剩下一种感受了呢?

生:因为红军已经渡过去了,都已经结束了。

师:是呀,此刻的毛泽东心里更多的是对革命胜利的憧憬,他在写这首诗的时候内心是喜悦的,自豪的…

点评:

在这个教学片段中,教师从长征的艰辛与隐藏在诗歌中的“喜悦”这一矛盾入手,引导学生去品读诗歌中所包含的历史事件,感受诗人内在的情思,品味诗歌精妙,引导学生发现诗歌语言背后的秘密,这点是值得我们关注的语言。以一个看似简单的矛盾,调动起学生品读诗歌的兴趣,层层推进,最后引导学生发现诗歌语言背后的密秘,这点是值得我们关注的。

第一课时

教学目标

1.学习本课生字,会写“律、崖”等4个生字。

2.初读课文,读准字音,读顺句子,初步了解这首诗的主要内容,理清课文的脉络。

3.了解有关长征的历史,初步感受这首七言律诗体现出来的红军大无畏的革命乐观主义精神。

教学重点

学习生字,朗读课文,初步了解这首诗的主要内容,感受这首七言律诗体现出来的红军大无畏的革命乐观主义精神。

教学难点

初读课文,初步了解这首诗的主要内容,感受这首七言律诗体现出来的红军大无畏的革命乐观主义精神。

教学准备

多媒体课件

教学过程

学习活动一:质疑对比,发现七言律诗的特点

1.读课题,发现课题的独特之处。“长征”是诗题,“七律”指诗歌的体裁。读这样的题目,间隔号处要适当停顿。

2.对比发现七言律诗的特点

(1)七言律诗,一共八句,两句一联,分为首联、颔联、颈联、尾联。

(2)对比朗读,发现律诗颔联、颈联对仗的特点。

(3)读这首诗第二、四、六、八句的最后一个字,发现律诗押韵的特点。

3.借助押韵、停连把握诗歌的节奏

学习活动二:体会长征的艰难,练习有感情地朗读

1.阅读“资料袋”,联系自己课前对长征资料的收集与整理,交流你所知道的长征故事,体会长征的艰难。

2.长征,是一段我们难以想象的艰难历程。读一读课文,思考:从哪里可以读出红军长征时的艰难?

3.红军在长征途中曾无数次在连绵不断、海拔较高、空气相对稀薄的大山中前行,他们都经过了哪些大山?

4.借助补充资料,体会长征过程的艰难。

5.根据交流内容,小组合作,完成表格。

“远征难”

难在何处?

你感受到了什么?

自然环境恶劣

坚强、乐观

战斗惨烈、处境艰难

勇敢

物资的缺乏

坚忍不拔

路途的艰难

担忧、惊心动魄

6.再次朗读诗歌。红军长征途中的经历是极其艰难与惊险的,相信此刻你已经对这首诗有了新的认识,现在让我们再来读一读这首诗,注意读出感情来。

第二课时

教学目标

1.学习课文,朗读课文,在质疑、对比中发现七言律诗的特点,读出诗歌恢弘的气势。

2.结合历史背景,理解关键词句的含义;通过对比阅读,感受诗人的英雄气概和红军的革命乐观主义精神;能够有感情地朗读课文。

3.抓住“远征难”“只等闲”这一对关键词,体会诗句所蕴含的典型画面,感受红军精神,领会“以点带面”的写法。

教学重点

学习课文,结合历史背景,理解关键词句的含义,感受诗人的英雄气概和红军的革命乐观主义精神。

教学难点

抓住“远征难”“只等闲”这一对关键词,体会诗句所蕴含的典型画面,感受红军精神,领会“以点带面”的写法。

教学准备

多媒体课件

教学过程

学习活动三:还原典型画面,感受红军精神,领会“以点带面”

1.长征路上,苦难千千万万,诗人为何唯独选取了这几处?引导学生发现诗歌以典型事物、典型事件来表现整个事件的写法。

2.发现“远征难”与“只等闲”的对比,体会诗人构思的巧妙。

3.诗人运用点面结合的写法,通过选取典型的事物,高度概括了长征过程中典型的事件,只用八句四联、56个字,就浓缩了这段艰难岁月。

学习活动四:抓关键点,对比阅读,感受革命精神

1.抓关键点,感受诗人笔下的长征。

“更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。”这句诗表现了诗人怎样的心情?开心、喜悦。该句是全诗点睛之笔,道出了诗人在长征途中心境从焦急忧愁到胜利喜悦的转变。

补充历史背景,理解“更喜”二字的背景意义。

2.体悟红军的长征精神

(1)长征精神。长征虽然充满了各种艰难险阻,但是广大红军战士在中国共产党的正确领导下,克服种种困难,以大无畏的革命乐观主义和英雄主义精神,最终取得了两万五千里长征的胜利,实现了党和红军的战略大转移,为后来的中国革命打开了新局面。

(2)长征的新时代意义。在新时代的背景下,长征精神依然有着特殊的意义。当我们面临各种看似无法逾越的困难时,长征精神就像一盏明灯,一直指引着我们前进。面对汶川地震,全国人民秉承“一方有难、八方支援”的理念,全力奔赴抗震救灾第一线;面对新型冠状病毒,我们在党的领导下全国一盘棋,医护部门、解放军部队、物资保障部门和全国各族人民都以自己的方式来团结一心,共同面对这场战役,这正是我们不怕牺牲、团结奋进、顾全大局的新时代长征精神的体现。

3.体会诗人情怀,熟读成诵

毛泽东既是伟大的无产阶级革命家,也是著名的诗人。在他的笔下,险滩恶水变成了“翻腾的细浪”“游走的泥丸”,这既是艺术的夸张化处理,更是诗人大无畏人格的体现。因为不怕,所以不惧。因此在诵读诗歌时,要注意体会诗人的情怀。

板书设计

5.七律·长征

精彩片段

师:长征的过程是异常艰难的,诗人为什么说“更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜”呢?

生:因为长征快要结束了。

师:这句诗中包含着一种怎样的心情?

生:开心、喜悦。

师:前面三联中诗人的心情是怎样的?(忧愁、担忧)最后一联是全诗点睛之笔,道出了毛泽东在长征途中心境从焦急忧愁到镇定喜悦的转变。

(教师补充历史背景,引导学生理解“更喜”二字的背景意义:红军过五岭、越乌蒙、渡金沙、抢大渡,从敌人的重重包围中杀出了一条血路,粉碎了敌人一次又一次的围剿,自然令人欣喜。而翻越岷山,即将进入陕北,胜利大会师已经不远,红军战略大转移的目标已基本实现,所以面对此情此景,作者的内心喜悦溢于言表。)

师:读完了“资料袋”的内容,我们明白了作者心情发生转变的原因是翻过岷山,长征胜利在望,所以这种“喜”中还包藏着“自豪和骄傲”。

师:那么,诗人的这种“喜”,还表现在哪些方面?请同学们潜心阅读,推敲诗句,用心感受。

(生读)

师:“五岭逶迤腾细浪,鸟蒙磅礴走泥丸。”弯曲绵延的五岭,山势陡峭的乌蒙,夸张的手法让它们看起来极其险峻,但诗人却说“腾细浪”,“走泥丸”,这种奇特夸张的比喻,实则表达了诗人怎样的心情?

生:战胜困难后的喜悦和自豪。

师:是的。这扬抑之间,其实更突出了红军的伟大,红军不怕“远征难”。

师:金沙江战役,大渡河战役,应该是危险的,是残酷的,是惨痛的,可是,在诗人眼里只剩下什么?

生:“暖”和“寒”。

师:金沙江的“暖”,大渡河的“寒”。为什么只剩下一种感受了呢?

生:因为红军已经渡过去了,都已经结束了。

师:是呀,此刻的毛泽东心里更多的是对革命胜利的憧憬,他在写这首诗的时候内心是喜悦的,自豪的…

点评:

在这个教学片段中,教师从长征的艰辛与隐藏在诗歌中的“喜悦”这一矛盾入手,引导学生去品读诗歌中所包含的历史事件,感受诗人内在的情思,品味诗歌精妙,引导学生发现诗歌语言背后的秘密,这点是值得我们关注的语言。以一个看似简单的矛盾,调动起学生品读诗歌的兴趣,层层推进,最后引导学生发现诗歌语言背后的密秘,这点是值得我们关注的。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地