8.灯光 教案

图片预览

文档简介

8.灯光

教学目标

1.快速浏览课文,按照时间顺序,概括故事内容,初步感受人物形象。

2.将文中三处“光”的描写联系起来,玩味它们的不同含义,理解课文题目的含义。

3.迁移学法,自主学习《灯光》中战斗场面的描写。

4.默读《毛主席在花山》和《狱中联欢》选段,小组合作交流《毛主席在花山》的细节描写和《狱中联欢》的场景描写。

教学重点

学习课文,将文中三处“光”的描写联系起来,体会它们的不同含义。

教学难点

学习文中三处“光”的描写,体会它们的不同含义,感受人物形象。

教学准备

多媒体课件

教学过程

学习活动一:整体感知,体会三处“光”的含义

(一)概述故事,了解人物

1.快速默读全文,思考:《灯光》一文中作者主要回忆了一件什么事?

要点:

发现写作顺序:按照事情发展顺序,先写战斗前,再写战斗时,最后写战斗后。

战斗前,郝副营长在战壕里看书,为书上“孩子在电灯下读书”的插图着迷。

战斗中,部队遭到阻击一时找不到突破口的时候,突然出现一星微弱的火光,指引了部队前进的方向。

战斗结束后,战士们才知道是郝副营长点燃了那本书,献出了年轻的生命。

2.这位郝副营长哪些地方让你感动?

要点:美好的革命理想;为了理想勇于献身的精神。

3.朗读令自己感动的画面。

要点:

①朗读第5-7自然段,抓住郝副营长的话语,读出深情,读出向往;

②朗读第8-11自然段,边读边想象画面,紧扣“千钧一发”中出现的“一星火光”,读出紧张之感和钦佩之情。

(二)玩味三处“光”

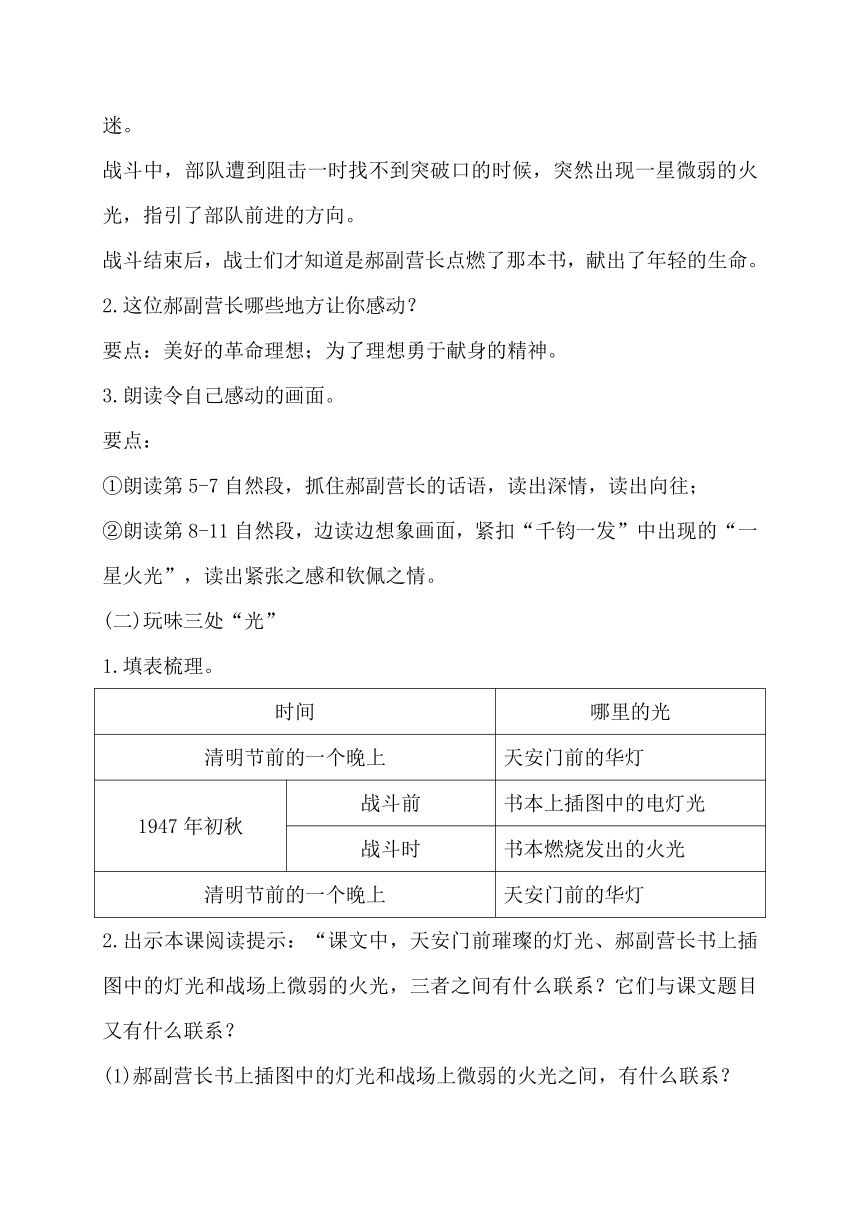

1.填表梳理。

时间

哪里的光

清明节前的一个晚上

天安门前的华灯

1947年初秋

战斗前

书本上插图中的电灯光

战斗时

书本燃烧发出的火光

清明节前的一个晚上

天安门前的华灯

2.出示本课阅读提示:“课文中,天安门前璀璨的灯光、郝副营长书上插图中的灯光和战场上微弱的火光,三者之间有什么联系?它们与课文题目又有什么联系?

(1)郝副营长书上插图中的灯光和战场上微弱的火光之间,有什么联系?

要点:

插图中的灯光象征着郝副营长对幸福生活的憧憬,象征着郝副营长的革命理想;战场上微弱的火光象征着郝副营长为了理想英勇献身的精神。

(2)作者为什么要在开头和结尾写天安门前的灯光呢?

要点:

开头是“我”看到灯光感慨新中国的美好;结尾是“我”借灯光缅怀革命先烈。

(3)比较:课文能不能以“华灯下的回忆”为题?与以“灯光”为题有什么不同?

要点:

“华灯下的回忆”题意比较狭窄,主要表达了“我”对战友的怀念;“灯光”题意丰富,不仅承载着“我”对战友的怀念,还表达了“我”对新中国的热爱,更重要的是这个题目能引发我们思考今天的幸福美好与无数像郝副营长一样的先烈献身之间的关系,激发我们对当下美好生活的珍惜。

学习活动二:聚焦场面,赏析点面结合的写法

1.《狼牙山五壮士》《开国大典》两篇课文中,课文是怎样描写大场面的?

要点:

如《狼牙山五壮士》中描写五位战士痛击敌人时先整体上描述他们的打法,然后用一个个特写镜头细节化描写每一位战士的富有个性的打法,给人身临其境之感;

如《开国大典》描写阅兵式时,既从整体上描写受阅部队走过天安门广场的整齐威武的情景,又细节化地描写各个方阵的不同风采,让我们感受到了阅兵式的壮观、庄严。

2.《灯光》这篇课文有没有运用“点面结合”的写法进行场面描写?

要点:第8-10自然段中战斗的场面。

3.自读第8-10自然段,用不同的线画出“点”与“面”,并批注自己的感受,然后交流。

要点:

(1)分工朗读描写“点”与“面”的语句:

面:“三发绿色的信号弹……和突击连失去了联系。”“整个团指挥所的人都焦急地钻出了地堡,望着黑魃魃的围墙。”“战士们靠着这微弱的火光冲进了围墙。”“围墙里响起了一片喊杀声。”

点:“突然,黑暗里出现一星火光……已经足够亮了。”“在这千钧一发的时刻,是郝副营长划着了火柴……他被敌人的机枪打中了。”

(2)“面”的描写的作用:“在黑暗里找不到突破口”“望着黑魃魃的围墙”,突出战斗形势的危急,体现郝副营长为战斗胜利起到的关键作用,为郝副营长点燃书本、英勇牺牲作铺垫。

(3)“点”的描写的作用:突出火光虽然微弱,但是足够亮了。火光化为英雄的精神之光,鼓舞战士们英勇杀敌,最终取得战斗胜利。通过“一星火光”的描写,暗示英雄的牺牲。与其说郝副营长点燃了书本,不如说他点燃的是自己的生命,点燃的是自己的理想,刻画了英雄的高大形象。

(4)点面结合描写的好处:点面鲜明对比,推动情节发展,体现郝副营长在千钧一发时点燃书本牺牲自己,其行为对战斗胜利的重要意义,凸显了英雄的高大形象。

4.练习有感情地朗读第8-10自然段。

学习活动三:链接阅读,自主学习

1.默读“阅读链接”中的《毛主席在花山》和《狱中联欢》选段,圈画并思考:

(1)找出文中的场景描写和细节描写。

(2)从相关语句中圈画关键词,体会蕴含的感情,进行批注。

2.自主阅读活动

组合作探究式学习:扣词析句,发现写法,体会情感。

《毛主席在花山》要点:

(1)这是一位怎样的主席?你是从哪些词句中体会到的?

(2)发现写法,组内汇报,全班交流。

细节描写:

①主席的语言描写(与警卫员的对话、与乡亲们的对话);

②主席的神态:

③主席推碾子的动作描写。

(3)这样写有什么好处?蕴含了怎样的感情?组内汇报,全班交流。

《狱中联欢》要点:

(1)发现写法:场景描写:革命者戴着脚镣跳舞的场景。

(2)朗读场景描写语句,交流感受。

3.布置作业。

(1)课后阅读《大江保卫战》,思考这篇文章与本单元文章在写法上有哪些相同之处。提示:分别找出文中的群体描写(面)和个体描写(点)的语句,从相关语句中圈画关键词,批注感受,和同学们交流。思考:同样是写保大堤,第2自然段和第4自然段的写法有什么不同?运用了什么写法?这样写的好处是什么?

要点1:第2自然段中保大堤的场面描写,紧扣官兵们的动作、语言、神态、心理等进行描写;第4自然段,列举四连连长黄晓文拔掉插入脚底的铁钉,继续扛起沙包抗洪的典型事例,进行具体刻画。

要点2:《大江保卫战》与本单元学习的《灯光》《开国大典》《狼牙山五壮士》等课文一样,都运用了“点面结合”的写法。这样写的好处在于,具体、生动、形象地刻画了抗洪救灾时,人民子弟兵英勇顽强、铁骨铮铮的英雄本色。点面结合,真实感人,有画面感。

(2)阅读“阅读链接”中的《伟大的友谊》片段,查找资料,想一想:从哪里可以看出马克思和恩格斯的互相关怀是无微不至的?提示:紧扣关键词句进行思考。交流资料内容,抓住关键词句体会伟大的友谊。

(3)听歌曲《春天的故事》,学唱《我的中国心》,从中感受爱国情怀。

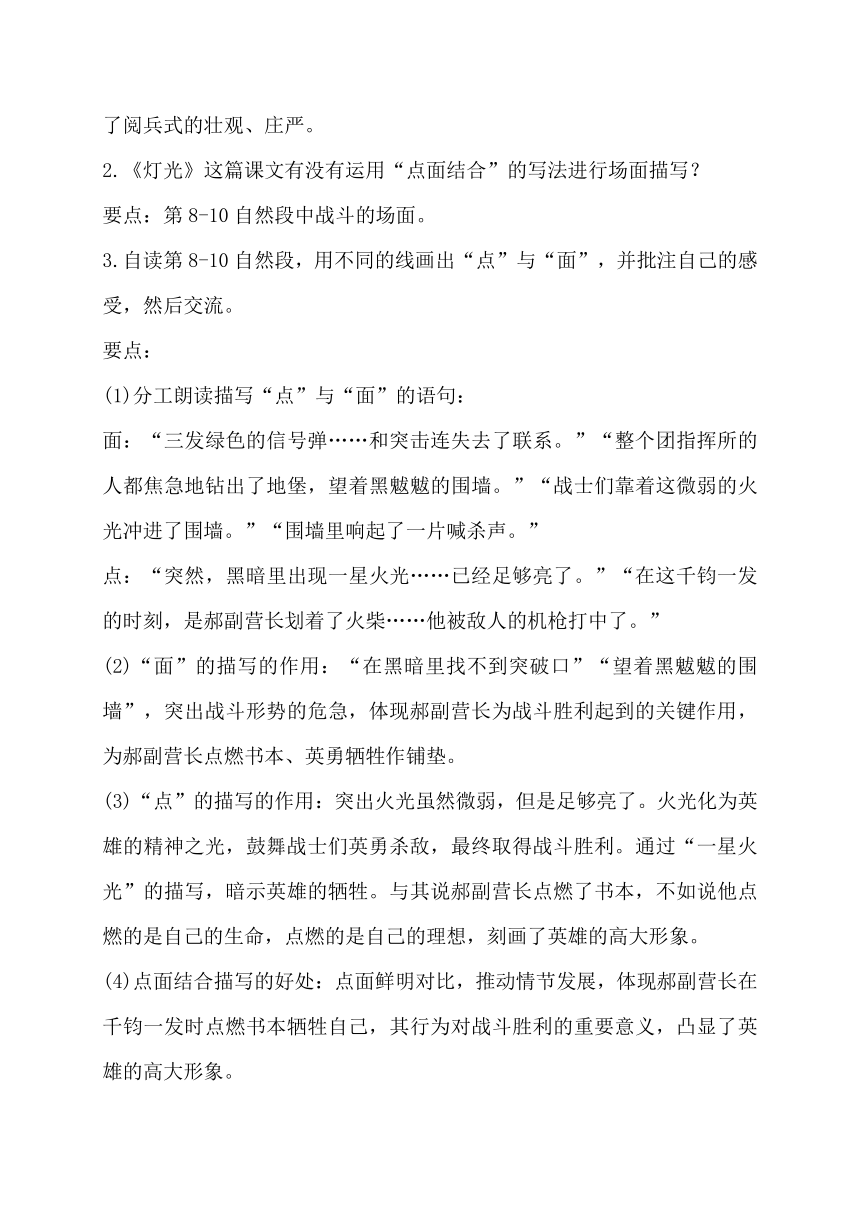

板书设计

8.灯光

书上的灯光

战场上的火光

广场上的灯光

奋斗

现实

理想

点面结合

精彩片段

【赏析“点面结合”的写法】

师:《狼牙山五壮士》开国大典》两篇课文,分别是怎样描写大场面的?

生:运用了“点面结合”的写法。

师:《狼牙山五壮士》是如何运用这一写法的呢?

生:课文第4-6自然段用了“点面结合”的写法,写了五位壮士一起向敌人射击的场面,对战士们的神态、动作等进行了描写。

师:能不能具体地说一说哪里是“点”,哪里是“面”?

生:第4自然段的第1、2、3句是“面”的描写,写了五位壮士击退敌人。

师:夏羽飞同学能够找出“面”的句子,但是如何正确地、清晰地表述呢?在概括上还存在一点小问题。“面”是群体,“点”是个体,谁继续补充?

生:课文第2自然段,讲了五位战士痛击敌人。先是“面”的描写,写了五位战士痛击敌人的整体场面,然后运用了“点”的写法,写出了每一位战士打法的不同,分别写出了他们不同的神态和动作。

师:在进行“点”的描写时,这一位位战士的形象,就像电影里所拍摄的什么镜头?这样写有什么好处呢?

生:特写镜头。生动形象,给我们身临其境的感觉。

生:有画面感,可以让我们牢牢地印在脑海中。

生:我的脑海里出现了五位战士奋力击退敌人的画面。

生:五位壮士面对强敌,毫不畏惧,英勇顽强。

师:《开国大典》中阅兵场景的描写,是怎样运用点面结合写法的呢?

生:海军方阵的服装描写,步兵方阵的动作、精神面貌描写,这些都是“点”的描写,体现各个兵种方阵的飒爽英姿。

师:通过这些“点”的描写,你体会到了什么?感受到了什么?

生:体会到了不同方阵的不同魅力。

生:我感受到了整个阅兵仪式的壮观和隆重。

生:我还感受到了国家的崛起、强大!

师,哪里有“面的描写,又有什么作用呢?

生:第11自然段最后一句是“面”的描写,整体写了受检阅的部队出场时的场景,写出了整个阅兵仪式的恢宏气势。

生:这句还起到了承上启下的作用,先整体描写了军队进场的壮观场景,然后引出下文,写了各个方阵的不同风采。

生:第13自然段也是“面”的描写,通过群众的表现,衬托群众对人民子弟兵的信任和热爱。

师:我们今天学习的《灯光》这篇课文,有没有“点面结合”的场面描写?分别起到了什么作用?

生:课文的第8—10自然段,描述了战斗场面。“点”是一星火光一闪又一闪,写了郝副营长点燃了书本,牺牲了自己。

生:这里的火光虽然微弱,但是对于寻找突破口的部队来说,足够亮了,写出了一星火光的作用之大。

师:所以说这里的郝副营长,与其说他是点燃了书本,不如说他是——

生:点燃了生命。

生:点亮了战士们前进的方向。

师:战斗时,场面的描写具体体现在哪里?

生:第9自然段最后一句“围墙里响起了一片喊杀声”,写的是寻找突破口的部队,依靠火光,顺利冲进了围墙。郝副营长点燃了战斗的胜利之光。

师:苏欣同学说得非常完整到位,那在这之前,战斗形势是怎样的呢?

生:十分危急。

生:“黑魃魃的围墙”“在黑暗里找不到突破口”,为郝副营长的牺牲埋下了伏笔。

生:突出了战斗形势的危急。

师:瞧,这就是“点面结合”的写法在文中所起的作用。

【小组交流自学成果:“场景和细节”的描写】

师:《毛主席在花山》中的细节描写,起到了什么作用?《狱中联欢》中的场景描写,又起到了什么作用?请同学们圈画关键词,做好批注,小组间进行汇报交流。

小组汇报:

小组一:

生:《毛主席在花山》中有细节描写,写了毛主席和乡亲们的对话,写了毛主席的语言,还有毛主席推碾子、舀水给乡亲们喝等细节。

生:我体会到了毛主席的亲民。

生:军民鱼水一家亲。

生:毛主席对人民的关心。

小组二:

生:《狱中联欢》中被俘的战士们表演节目,这是场景描写。

师:他们不是在平时的舞台上表演,是在怎样的场景里表演?你体会到了什么?

生:他们在一个很特殊的地方—监狱里表演节目。

生:我体会到了战士们的革命乐观主义精神。

生:红军战士为中国的胜利不怕流血牺牲,英勇顽强。

生:这是他们对胜利的渴望和期待。

点评:

回顾赏析写法——自主阅读发现写法——小组汇报自学成果,层层深入。第一,通过旧知导入,回顾课文《狼牙山五壮士》《开国大典》的场面描写,让学生体会到点面结合写法对于刻画人物形象,推动情节发展所起到的重要作用。第二,引导学生自主发现,学习略读课文《灯光》,在自主探究、小组合作交流中,体会到点面结合写法的妙用。第三,自主批注阅读,找出《毛主席在花山》中的细节描写和《狱中联欢》中的场景描写,并分析其作用。因为有了前面的学习铺垫,所以交流自学成果时,组内同学互相补充,表述完整全面。为本单元的习作中学生会运用到的“点面结合”“场景描写”“细节描写”等写法的迁移和运用作好铺垫。

教学目标

1.快速浏览课文,按照时间顺序,概括故事内容,初步感受人物形象。

2.将文中三处“光”的描写联系起来,玩味它们的不同含义,理解课文题目的含义。

3.迁移学法,自主学习《灯光》中战斗场面的描写。

4.默读《毛主席在花山》和《狱中联欢》选段,小组合作交流《毛主席在花山》的细节描写和《狱中联欢》的场景描写。

教学重点

学习课文,将文中三处“光”的描写联系起来,体会它们的不同含义。

教学难点

学习文中三处“光”的描写,体会它们的不同含义,感受人物形象。

教学准备

多媒体课件

教学过程

学习活动一:整体感知,体会三处“光”的含义

(一)概述故事,了解人物

1.快速默读全文,思考:《灯光》一文中作者主要回忆了一件什么事?

要点:

发现写作顺序:按照事情发展顺序,先写战斗前,再写战斗时,最后写战斗后。

战斗前,郝副营长在战壕里看书,为书上“孩子在电灯下读书”的插图着迷。

战斗中,部队遭到阻击一时找不到突破口的时候,突然出现一星微弱的火光,指引了部队前进的方向。

战斗结束后,战士们才知道是郝副营长点燃了那本书,献出了年轻的生命。

2.这位郝副营长哪些地方让你感动?

要点:美好的革命理想;为了理想勇于献身的精神。

3.朗读令自己感动的画面。

要点:

①朗读第5-7自然段,抓住郝副营长的话语,读出深情,读出向往;

②朗读第8-11自然段,边读边想象画面,紧扣“千钧一发”中出现的“一星火光”,读出紧张之感和钦佩之情。

(二)玩味三处“光”

1.填表梳理。

时间

哪里的光

清明节前的一个晚上

天安门前的华灯

1947年初秋

战斗前

书本上插图中的电灯光

战斗时

书本燃烧发出的火光

清明节前的一个晚上

天安门前的华灯

2.出示本课阅读提示:“课文中,天安门前璀璨的灯光、郝副营长书上插图中的灯光和战场上微弱的火光,三者之间有什么联系?它们与课文题目又有什么联系?

(1)郝副营长书上插图中的灯光和战场上微弱的火光之间,有什么联系?

要点:

插图中的灯光象征着郝副营长对幸福生活的憧憬,象征着郝副营长的革命理想;战场上微弱的火光象征着郝副营长为了理想英勇献身的精神。

(2)作者为什么要在开头和结尾写天安门前的灯光呢?

要点:

开头是“我”看到灯光感慨新中国的美好;结尾是“我”借灯光缅怀革命先烈。

(3)比较:课文能不能以“华灯下的回忆”为题?与以“灯光”为题有什么不同?

要点:

“华灯下的回忆”题意比较狭窄,主要表达了“我”对战友的怀念;“灯光”题意丰富,不仅承载着“我”对战友的怀念,还表达了“我”对新中国的热爱,更重要的是这个题目能引发我们思考今天的幸福美好与无数像郝副营长一样的先烈献身之间的关系,激发我们对当下美好生活的珍惜。

学习活动二:聚焦场面,赏析点面结合的写法

1.《狼牙山五壮士》《开国大典》两篇课文中,课文是怎样描写大场面的?

要点:

如《狼牙山五壮士》中描写五位战士痛击敌人时先整体上描述他们的打法,然后用一个个特写镜头细节化描写每一位战士的富有个性的打法,给人身临其境之感;

如《开国大典》描写阅兵式时,既从整体上描写受阅部队走过天安门广场的整齐威武的情景,又细节化地描写各个方阵的不同风采,让我们感受到了阅兵式的壮观、庄严。

2.《灯光》这篇课文有没有运用“点面结合”的写法进行场面描写?

要点:第8-10自然段中战斗的场面。

3.自读第8-10自然段,用不同的线画出“点”与“面”,并批注自己的感受,然后交流。

要点:

(1)分工朗读描写“点”与“面”的语句:

面:“三发绿色的信号弹……和突击连失去了联系。”“整个团指挥所的人都焦急地钻出了地堡,望着黑魃魃的围墙。”“战士们靠着这微弱的火光冲进了围墙。”“围墙里响起了一片喊杀声。”

点:“突然,黑暗里出现一星火光……已经足够亮了。”“在这千钧一发的时刻,是郝副营长划着了火柴……他被敌人的机枪打中了。”

(2)“面”的描写的作用:“在黑暗里找不到突破口”“望着黑魃魃的围墙”,突出战斗形势的危急,体现郝副营长为战斗胜利起到的关键作用,为郝副营长点燃书本、英勇牺牲作铺垫。

(3)“点”的描写的作用:突出火光虽然微弱,但是足够亮了。火光化为英雄的精神之光,鼓舞战士们英勇杀敌,最终取得战斗胜利。通过“一星火光”的描写,暗示英雄的牺牲。与其说郝副营长点燃了书本,不如说他点燃的是自己的生命,点燃的是自己的理想,刻画了英雄的高大形象。

(4)点面结合描写的好处:点面鲜明对比,推动情节发展,体现郝副营长在千钧一发时点燃书本牺牲自己,其行为对战斗胜利的重要意义,凸显了英雄的高大形象。

4.练习有感情地朗读第8-10自然段。

学习活动三:链接阅读,自主学习

1.默读“阅读链接”中的《毛主席在花山》和《狱中联欢》选段,圈画并思考:

(1)找出文中的场景描写和细节描写。

(2)从相关语句中圈画关键词,体会蕴含的感情,进行批注。

2.自主阅读活动

组合作探究式学习:扣词析句,发现写法,体会情感。

《毛主席在花山》要点:

(1)这是一位怎样的主席?你是从哪些词句中体会到的?

(2)发现写法,组内汇报,全班交流。

细节描写:

①主席的语言描写(与警卫员的对话、与乡亲们的对话);

②主席的神态:

③主席推碾子的动作描写。

(3)这样写有什么好处?蕴含了怎样的感情?组内汇报,全班交流。

《狱中联欢》要点:

(1)发现写法:场景描写:革命者戴着脚镣跳舞的场景。

(2)朗读场景描写语句,交流感受。

3.布置作业。

(1)课后阅读《大江保卫战》,思考这篇文章与本单元文章在写法上有哪些相同之处。提示:分别找出文中的群体描写(面)和个体描写(点)的语句,从相关语句中圈画关键词,批注感受,和同学们交流。思考:同样是写保大堤,第2自然段和第4自然段的写法有什么不同?运用了什么写法?这样写的好处是什么?

要点1:第2自然段中保大堤的场面描写,紧扣官兵们的动作、语言、神态、心理等进行描写;第4自然段,列举四连连长黄晓文拔掉插入脚底的铁钉,继续扛起沙包抗洪的典型事例,进行具体刻画。

要点2:《大江保卫战》与本单元学习的《灯光》《开国大典》《狼牙山五壮士》等课文一样,都运用了“点面结合”的写法。这样写的好处在于,具体、生动、形象地刻画了抗洪救灾时,人民子弟兵英勇顽强、铁骨铮铮的英雄本色。点面结合,真实感人,有画面感。

(2)阅读“阅读链接”中的《伟大的友谊》片段,查找资料,想一想:从哪里可以看出马克思和恩格斯的互相关怀是无微不至的?提示:紧扣关键词句进行思考。交流资料内容,抓住关键词句体会伟大的友谊。

(3)听歌曲《春天的故事》,学唱《我的中国心》,从中感受爱国情怀。

板书设计

8.灯光

书上的灯光

战场上的火光

广场上的灯光

奋斗

现实

理想

点面结合

精彩片段

【赏析“点面结合”的写法】

师:《狼牙山五壮士》开国大典》两篇课文,分别是怎样描写大场面的?

生:运用了“点面结合”的写法。

师:《狼牙山五壮士》是如何运用这一写法的呢?

生:课文第4-6自然段用了“点面结合”的写法,写了五位壮士一起向敌人射击的场面,对战士们的神态、动作等进行了描写。

师:能不能具体地说一说哪里是“点”,哪里是“面”?

生:第4自然段的第1、2、3句是“面”的描写,写了五位壮士击退敌人。

师:夏羽飞同学能够找出“面”的句子,但是如何正确地、清晰地表述呢?在概括上还存在一点小问题。“面”是群体,“点”是个体,谁继续补充?

生:课文第2自然段,讲了五位战士痛击敌人。先是“面”的描写,写了五位战士痛击敌人的整体场面,然后运用了“点”的写法,写出了每一位战士打法的不同,分别写出了他们不同的神态和动作。

师:在进行“点”的描写时,这一位位战士的形象,就像电影里所拍摄的什么镜头?这样写有什么好处呢?

生:特写镜头。生动形象,给我们身临其境的感觉。

生:有画面感,可以让我们牢牢地印在脑海中。

生:我的脑海里出现了五位战士奋力击退敌人的画面。

生:五位壮士面对强敌,毫不畏惧,英勇顽强。

师:《开国大典》中阅兵场景的描写,是怎样运用点面结合写法的呢?

生:海军方阵的服装描写,步兵方阵的动作、精神面貌描写,这些都是“点”的描写,体现各个兵种方阵的飒爽英姿。

师:通过这些“点”的描写,你体会到了什么?感受到了什么?

生:体会到了不同方阵的不同魅力。

生:我感受到了整个阅兵仪式的壮观和隆重。

生:我还感受到了国家的崛起、强大!

师,哪里有“面的描写,又有什么作用呢?

生:第11自然段最后一句是“面”的描写,整体写了受检阅的部队出场时的场景,写出了整个阅兵仪式的恢宏气势。

生:这句还起到了承上启下的作用,先整体描写了军队进场的壮观场景,然后引出下文,写了各个方阵的不同风采。

生:第13自然段也是“面”的描写,通过群众的表现,衬托群众对人民子弟兵的信任和热爱。

师:我们今天学习的《灯光》这篇课文,有没有“点面结合”的场面描写?分别起到了什么作用?

生:课文的第8—10自然段,描述了战斗场面。“点”是一星火光一闪又一闪,写了郝副营长点燃了书本,牺牲了自己。

生:这里的火光虽然微弱,但是对于寻找突破口的部队来说,足够亮了,写出了一星火光的作用之大。

师:所以说这里的郝副营长,与其说他是点燃了书本,不如说他是——

生:点燃了生命。

生:点亮了战士们前进的方向。

师:战斗时,场面的描写具体体现在哪里?

生:第9自然段最后一句“围墙里响起了一片喊杀声”,写的是寻找突破口的部队,依靠火光,顺利冲进了围墙。郝副营长点燃了战斗的胜利之光。

师:苏欣同学说得非常完整到位,那在这之前,战斗形势是怎样的呢?

生:十分危急。

生:“黑魃魃的围墙”“在黑暗里找不到突破口”,为郝副营长的牺牲埋下了伏笔。

生:突出了战斗形势的危急。

师:瞧,这就是“点面结合”的写法在文中所起的作用。

【小组交流自学成果:“场景和细节”的描写】

师:《毛主席在花山》中的细节描写,起到了什么作用?《狱中联欢》中的场景描写,又起到了什么作用?请同学们圈画关键词,做好批注,小组间进行汇报交流。

小组汇报:

小组一:

生:《毛主席在花山》中有细节描写,写了毛主席和乡亲们的对话,写了毛主席的语言,还有毛主席推碾子、舀水给乡亲们喝等细节。

生:我体会到了毛主席的亲民。

生:军民鱼水一家亲。

生:毛主席对人民的关心。

小组二:

生:《狱中联欢》中被俘的战士们表演节目,这是场景描写。

师:他们不是在平时的舞台上表演,是在怎样的场景里表演?你体会到了什么?

生:他们在一个很特殊的地方—监狱里表演节目。

生:我体会到了战士们的革命乐观主义精神。

生:红军战士为中国的胜利不怕流血牺牲,英勇顽强。

生:这是他们对胜利的渴望和期待。

点评:

回顾赏析写法——自主阅读发现写法——小组汇报自学成果,层层深入。第一,通过旧知导入,回顾课文《狼牙山五壮士》《开国大典》的场面描写,让学生体会到点面结合写法对于刻画人物形象,推动情节发展所起到的重要作用。第二,引导学生自主发现,学习略读课文《灯光》,在自主探究、小组合作交流中,体会到点面结合写法的妙用。第三,自主批注阅读,找出《毛主席在花山》中的细节描写和《狱中联欢》中的场景描写,并分析其作用。因为有了前面的学习铺垫,所以交流自学成果时,组内同学互相补充,表述完整全面。为本单元的习作中学生会运用到的“点面结合”“场景描写”“细节描写”等写法的迁移和运用作好铺垫。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地