第1课 中华文明的起源与早期国家 课件(24张PPT)

文档属性

| 名称 | 第1课 中华文明的起源与早期国家 课件(24张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-09-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中华文明的起源与早期国家

本课标题所蕴含的问题?

一、中华文明的起源

1、什么是“文明”?

2、什么是“人”?

3、什么时间什么地点有了人?

4、他们达到了怎样的水平状态?与文明起源有什么关系?

二、中华文明的早期国家

1、不太确定的时期和国家:三皇五帝时期、夏朝

2、可以实证的时期和国家:商朝、西周

3、早期国家达到了怎样的水平?有哪些特征?

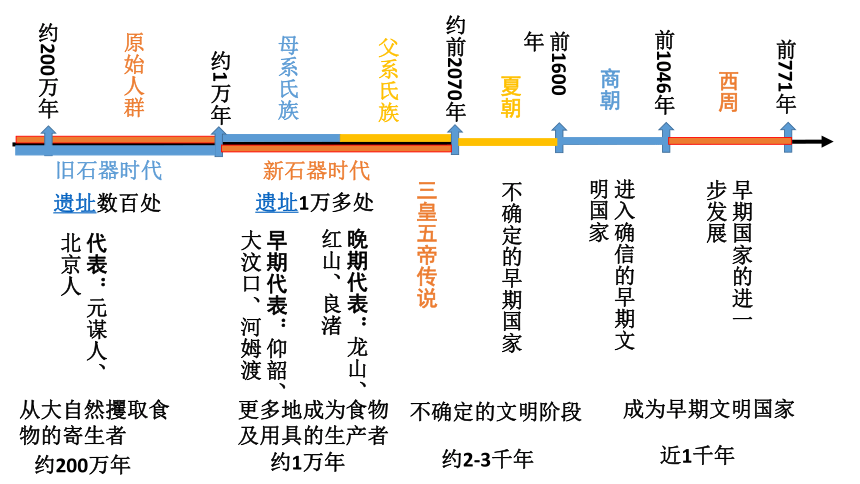

约200万年

约1万年

约前2070年

前1600年

前1046年

前771年

原始人群

母系氏族

父系氏族

夏朝

商朝

西周

旧石器时代

新石器时代

遗址数百处

代表:元谋人、北京人

早期代表:仰韶、大汶口、河姆渡

遗址1万多处

晚期代表:龙山、红山、良渚

三皇五帝传说

不确定的早期国家

进入确信的早期文明国家

早期国家的进一步发展

从大自然攫取食物的寄生者

更多地成为食物及用具的生产者

不确定的文明阶段

成为早期文明国家

约200万年

近1千年

约2-3千年

约1万年

早期国家特征:

从经济部门看:农业使用木石骨蚌、青铜器、丝织业、玉器

虽有发展,但农业有较大的原始性,手工业有更大发展

从财产所有制看:天下变成王室私产、不同权贵占有不同的财产

私有制日益发展

从社会成员看:奴隶主、奴隶、平民

社会成员发生分化,形成不同等级,产生阶级

从社会制度和管理看:内外服制度、分封制、宗法制

日益发展,注重血缘,中央权力未高度集中

从国家的文明的构成看:炎黄部落、夏商周文化

多元一体,源远流长

从国家的疆域及影响范围看:夏、商、周位于中原

以中原为中心不断向周边扩展

指人类社会发展到较高阶段表现出来的水平状态。

易中天认为文明包含三要素:

哲学——人类思想的荟萃

宗教——人类心灵的寄托

艺术——人类对万物之美的诠释

毫无疑问,这是从精神方面看文明,可以叫精神文明。

与此并列,还有物质文明、政治文明。

人类学上,人被定义为能够使用语言、具有复杂的社会组织与科技发展的生物,尤其是他们能够建立团体与机构来达到互相支持与协助的目的。

关键要素:语言、组织、技术

古人类学家把直立行走看作是促进人类进化的重要因素和人类诞生的重要标志。

为什么?

直立行走的必然结果是手脚的分工,使得人类能灵活使用工具。

直立行走以后,使视野开阔,有助于大脑的发育,促进人类智力发展。

从遗址分布图中可以得出什么结论?

分布较为广泛;主要分布于中东部的广大区域

元谋人、北京人为何是突出代表?

时间早;出土材料十分丰富

北京人长什么样?

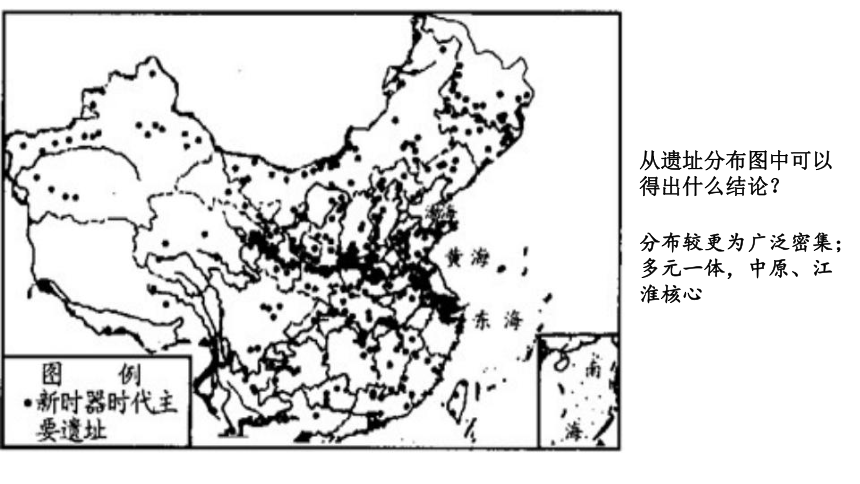

从遗址分布图中可以得出什么结论?

分布较更为广泛密集;多元一体,中原、江淮核心

黄河下游的龙山文化、辽河上游红山文化、长江下游南部的良渚文化。(5千年)

这些突出代表在图中位置?

黄河上游的仰韶文化、下游的大汶口文化、长江下游南部的河姆渡文化。(7—5千年)

这些文化遗址为何是突出代表?

出土文物丰富,有较高水平

有代表性的文物,有较广的辐射范围

符合前面两个条件,遗址又率先发现

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}阶段

代表

水平

旧石器时代

元谋人

北京人

新石器时代

早期

仰韶文化

大汶口文化

河姆渡文化

晚期

龙山文化

红山文化

良渚文化

生产及技术:

社会组织:

生产及技术:

社会组织:

生产及技术:

社会组织及成员:

思想及宗教信仰:

原始社会各阶段的发展水平

旧石器、采集、渔猎、用火。

原始人群

农业:粟;水稻;饲养家畜

手工业:彩绘陶器;养蚕缫丝;建造房屋村落

母系氏族

黑陶;玉器

祭坛、神庙、墓葬

父系氏族;贫富分化

(1)人自身的进步:

从旧石器时代的元谋人、北京人等猿人到新石器时代的现代智人,使中华文明有了创造者。

(2)社会经济的进步:

农业、手工业的产生及生产和技术的不断进步,有了初步的物质文明。

(3)社会政治的演化:

随生产及技术的不断进步,社会组织及成员也在发生变化,从原始人群到母系氏族公社,再到父系氏族公社,使社会组织程度逐步提高,社会成员产生贫富分化,有了私有制和阶级的分化。氏族间的联系趋于紧密,形成较大的部落甚至部落联盟。这表明有了初步的政治文明。

(4)社会精神的变化:

祭坛、墓葬和神庙表明中华先人有了思想和宗教信仰。精美的陶器、玉器等物品表明我们的祖先有了审美的艺术。这些表明我们的祖先有了一定的精神文明。

以上表明,中华先人已到达了较高的水平状态,初步迈入文明的门槛。

彩陶鱼纹盆,

仰韶文化半坡类型

彩陶人面纹盆,

仰韶文化半坡类型

人面鱼纹盆,

仰韶文化庙底沟类型

黑陶单把鬲 龙山文化

蛋壳黑陶高柄杯

1957年山东安丘峒峪遗址出土的大汶口文化

竹节纹黑陶盆,据说是目前所见最大的黑陶盆

在古人类学研究中,迄今为止,并未能证明北京猿人是现代中国人的祖先,哪怕是蒙古利亚人种的祖先。

——杜抱朴:我们如何制造了我们的祖先形象?— —北京猿人头像的复原过程及其族性解读,青海民族研究[J],2018.1

是我们的祖先吗?

出土了6具头骨和许多肢骨及牙齿,总共代表大约40个个体的直立人。

54种大型哺乳动物中,有包括 2000个个体的鬣[liè]狗、在 50—100个个体之间的狼、貉和狐狸以及少量虎和猎豹的牙齿和骨骼。

食草动物中最多的是肿骨鹿和葛氏斑鹿,分别有2000和1000个个体。野猪也有200头左右。

从出土化石比例看,人的骨骸要比食肉类动物少得多。

这一现象该怎么解释?

发现了大量鬣狗粪便的化石。贾兰坡就曾注意到,在产鬣狗粪化石的层位,人类化石和文化遗物很少。而出土人类遗骸和大量石制品的石英II层,食肉类化石极少。

古人类是和鬣狗这类穴居食肉类分享着这个洞穴,而且鬣狗更像是这个洞穴的主要栖居者。

洞穴中虽然发现了大量的石器,它们没有一件被认为足以或适于杀死大型有蹄类哺乳动物。而他们根据骨骼上留有的石器切痕往往覆盖在食肉类的咬痕之上,推断?

古人类采取的一种尸食或腐食的觅食策略。

陈淳:北京猿人新传——读《龙骨山—冰河时代的直立人传奇》,江汉考古[J],总第115 期,2010.2

三皇五帝:

三皇分别有以下各种说法:

《史记·秦始皇本纪》:天皇、地皇、泰皇;

《史记·补三皇本纪》:天皇、地皇、人皇;

《尚书大传》:燧人、伏羲、神农;

《春秋运斗枢》:伏羲、女娲、神农;

《三字经》:伏羲、神农、黄帝。

五帝:

《史记·五帝本纪》、《五帝德》:黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜

《战国策·赵策》、《易·系辞》:伏羲、神农、黄帝、尧、舜

《吕氏春秋·十二纪》:太昊、炎帝、黄帝、少昊、颛顼

《通鉴外纪》、《路史发挥》:黄帝、少昊、颛顼、喾、尧

三皇五帝时期为何不确定?

(1)这是神话传说,臆想编造内容太多

(2)年代久远,容易造成以讹传讹

(3)传说本身有多种版本,内容不一

以上导我们不能轻易相信

(4)但传说不会空穴来风,肯定是某些历史的反映

对这些传说不能轻易摒弃

怎样对待这段历史?

(1)我们应把传说与文献记载和考古文物等进行比较辨析

(2)不能确定,留下作为存疑

中国现存的最早文献(春秋)如《尚书》、《诗经》等均明确记载在商代以前还有一个夏代。

在稍晚(战国)的文献如《左传》、 《国语》等书中,更有不少关于夏代历史的记载。

西汉时期司马迁根据他所见到的有关史料,写成了《史记 ·夏本纪》,对于夏代的世系和历史进行了比较具体和系统的记录。

以上古籍都认为有夏朝。

这些文字记载是不是可靠呢?

夏朝为何不能确定?

“按商之于夏,时代若是其近,顾甲骨文发得若干万片,始终未见有关夏代之记载??吾人虽无确据以证夏代之必有,似亦未易断言其必无也。”

——顾颉刚 :《按语》,《古史辨》第 7 册上编,第 29 1页

由于证据史料的不足,导致学界对夏朝是否存在看法不一

“大概我的古史观是:现在先把古史缩短二三千年,从诗三百篇讲起,将来等到金石学、考古学发达上了科学的轨道以后,然后用地底下掘出的史料,慢慢地拉长东周以前的古史。”

——胡适 :《自述古史观书》,《古史辨》第 1 册,第 22 页

1999年,鲁惟一(M.Loewe)、夏含夷(E.L.Shaughnessy)主编 的《剑桥中国上古史》(The Cam bridge H istory of Ancient China)一书出版,该书将商朝视作“中国第一个历史王朝”。

2018年孙庆伟《鼎宅禹迹:夏代信史的考古学重建》一书出版(北京:生活·读书·新知三联书店)。孙氏在书名中直接点出“信史”,已鲜明体现其立场。

总结一下,夏朝不确定的理由主要有:

记载夏朝的只是后世文献,可靠性不足;

甲骨文没有夏朝的记载;

目前没有考古文物能直接证明;

学界认识不统一。

为何说商周的历史是“信史”?

得到考古文物的验证

有当时的文字中记载

商周时期发展到怎样的水平?

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

文化

政治

影响范围

经济

商朝

西周

甲骨文

金文

各类事务官;

内外服制度

分封制、宗法制

西及陇山,南跨江汉,北至燕山

更广

农业:井田制;木石骨蚌等农具;

手工业:青铜器;养蚕缫丝

《尚书·牧誓》 :“时甲子昧爽,王朝至于商郊牧野,乃誓”。

译文:在甲子日的黎明时刻,周武王率领军队来到商国都城郊外的牧野,于是誓师。

《史记》:“甲子日,纣兵败”。

《尚书》为公元前5世纪的孔子编写,距牧野之战大约500年。《史记》成书于公元前1世纪,距牧野之战大约1000年。这些文字记载可靠吗?

1976年3月,陕西省临潼县零口镇西段村村民在打井时,发现一处周代遗址,后来考古队员在这里挖掘出一处深2米、宽70厘米的西周窖藏。从这里往西南不足15公里的直线距离,是秦始皇兵马俑的考古发掘工地。这个窖藏一共出土了151件青铜器,其中有一件就是我们今天熟知的利簋。

中国国家博物馆释文:武王征商,唯甲子朝,岁鼎,克昏夙有商,辛未,王在阑师,赐有事利金,用作檀公宝尊彝 。

?2018年3月卧马先生版《利簋》释文:

珷征商,惟甲子,朝岁鼎,克。闻夙又,商辛未。王在军间师,易又吏利金,用作壇公宝尊彝。

周武王征伐商纣王。一夜之间就将商灭亡,在岁星当空的甲子日早晨,占领了朝歌。在第八天后的辛未日,武王在阑师论功行赏,赐给右史利许多铜、锡等金属,右史利用其为祖先檀公作此祭器,以纪念先祖檀公 。(张政烺)

周武王征伐商纣王。在甲子年正月初一的朝岁祭鼎之夜,一夜之间灭商。商纣王帝辛,听闻夙夜拂晓时分灭商大军震天的喊杀声后落荒而逃,绝望中商辛引火自焚而亡。周武王在军师大军中举行隆重庆祝灭商胜利,赐令文史官吏记下灭商胜利的辉煌,并下令用灭商所获得的青铜铸造公族祭坛之用宝尊彝等公室祭器,永远铭记灭商的千古盛举。

本课标题所蕴含的问题?

一、中华文明的起源

1、什么是“文明”?

2、什么是“人”?

3、什么时间什么地点有了人?

4、他们达到了怎样的水平状态?与文明起源有什么关系?

二、中华文明的早期国家

1、不太确定的时期和国家:三皇五帝时期、夏朝

2、可以实证的时期和国家:商朝、西周

3、早期国家达到了怎样的水平?有哪些特征?

约200万年

约1万年

约前2070年

前1600年

前1046年

前771年

原始人群

母系氏族

父系氏族

夏朝

商朝

西周

旧石器时代

新石器时代

遗址数百处

代表:元谋人、北京人

早期代表:仰韶、大汶口、河姆渡

遗址1万多处

晚期代表:龙山、红山、良渚

三皇五帝传说

不确定的早期国家

进入确信的早期文明国家

早期国家的进一步发展

从大自然攫取食物的寄生者

更多地成为食物及用具的生产者

不确定的文明阶段

成为早期文明国家

约200万年

近1千年

约2-3千年

约1万年

早期国家特征:

从经济部门看:农业使用木石骨蚌、青铜器、丝织业、玉器

虽有发展,但农业有较大的原始性,手工业有更大发展

从财产所有制看:天下变成王室私产、不同权贵占有不同的财产

私有制日益发展

从社会成员看:奴隶主、奴隶、平民

社会成员发生分化,形成不同等级,产生阶级

从社会制度和管理看:内外服制度、分封制、宗法制

日益发展,注重血缘,中央权力未高度集中

从国家的文明的构成看:炎黄部落、夏商周文化

多元一体,源远流长

从国家的疆域及影响范围看:夏、商、周位于中原

以中原为中心不断向周边扩展

指人类社会发展到较高阶段表现出来的水平状态。

易中天认为文明包含三要素:

哲学——人类思想的荟萃

宗教——人类心灵的寄托

艺术——人类对万物之美的诠释

毫无疑问,这是从精神方面看文明,可以叫精神文明。

与此并列,还有物质文明、政治文明。

人类学上,人被定义为能够使用语言、具有复杂的社会组织与科技发展的生物,尤其是他们能够建立团体与机构来达到互相支持与协助的目的。

关键要素:语言、组织、技术

古人类学家把直立行走看作是促进人类进化的重要因素和人类诞生的重要标志。

为什么?

直立行走的必然结果是手脚的分工,使得人类能灵活使用工具。

直立行走以后,使视野开阔,有助于大脑的发育,促进人类智力发展。

从遗址分布图中可以得出什么结论?

分布较为广泛;主要分布于中东部的广大区域

元谋人、北京人为何是突出代表?

时间早;出土材料十分丰富

北京人长什么样?

从遗址分布图中可以得出什么结论?

分布较更为广泛密集;多元一体,中原、江淮核心

黄河下游的龙山文化、辽河上游红山文化、长江下游南部的良渚文化。(5千年)

这些突出代表在图中位置?

黄河上游的仰韶文化、下游的大汶口文化、长江下游南部的河姆渡文化。(7—5千年)

这些文化遗址为何是突出代表?

出土文物丰富,有较高水平

有代表性的文物,有较广的辐射范围

符合前面两个条件,遗址又率先发现

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}阶段

代表

水平

旧石器时代

元谋人

北京人

新石器时代

早期

仰韶文化

大汶口文化

河姆渡文化

晚期

龙山文化

红山文化

良渚文化

生产及技术:

社会组织:

生产及技术:

社会组织:

生产及技术:

社会组织及成员:

思想及宗教信仰:

原始社会各阶段的发展水平

旧石器、采集、渔猎、用火。

原始人群

农业:粟;水稻;饲养家畜

手工业:彩绘陶器;养蚕缫丝;建造房屋村落

母系氏族

黑陶;玉器

祭坛、神庙、墓葬

父系氏族;贫富分化

(1)人自身的进步:

从旧石器时代的元谋人、北京人等猿人到新石器时代的现代智人,使中华文明有了创造者。

(2)社会经济的进步:

农业、手工业的产生及生产和技术的不断进步,有了初步的物质文明。

(3)社会政治的演化:

随生产及技术的不断进步,社会组织及成员也在发生变化,从原始人群到母系氏族公社,再到父系氏族公社,使社会组织程度逐步提高,社会成员产生贫富分化,有了私有制和阶级的分化。氏族间的联系趋于紧密,形成较大的部落甚至部落联盟。这表明有了初步的政治文明。

(4)社会精神的变化:

祭坛、墓葬和神庙表明中华先人有了思想和宗教信仰。精美的陶器、玉器等物品表明我们的祖先有了审美的艺术。这些表明我们的祖先有了一定的精神文明。

以上表明,中华先人已到达了较高的水平状态,初步迈入文明的门槛。

彩陶鱼纹盆,

仰韶文化半坡类型

彩陶人面纹盆,

仰韶文化半坡类型

人面鱼纹盆,

仰韶文化庙底沟类型

黑陶单把鬲 龙山文化

蛋壳黑陶高柄杯

1957年山东安丘峒峪遗址出土的大汶口文化

竹节纹黑陶盆,据说是目前所见最大的黑陶盆

在古人类学研究中,迄今为止,并未能证明北京猿人是现代中国人的祖先,哪怕是蒙古利亚人种的祖先。

——杜抱朴:我们如何制造了我们的祖先形象?— —北京猿人头像的复原过程及其族性解读,青海民族研究[J],2018.1

是我们的祖先吗?

出土了6具头骨和许多肢骨及牙齿,总共代表大约40个个体的直立人。

54种大型哺乳动物中,有包括 2000个个体的鬣[liè]狗、在 50—100个个体之间的狼、貉和狐狸以及少量虎和猎豹的牙齿和骨骼。

食草动物中最多的是肿骨鹿和葛氏斑鹿,分别有2000和1000个个体。野猪也有200头左右。

从出土化石比例看,人的骨骸要比食肉类动物少得多。

这一现象该怎么解释?

发现了大量鬣狗粪便的化石。贾兰坡就曾注意到,在产鬣狗粪化石的层位,人类化石和文化遗物很少。而出土人类遗骸和大量石制品的石英II层,食肉类化石极少。

古人类是和鬣狗这类穴居食肉类分享着这个洞穴,而且鬣狗更像是这个洞穴的主要栖居者。

洞穴中虽然发现了大量的石器,它们没有一件被认为足以或适于杀死大型有蹄类哺乳动物。而他们根据骨骼上留有的石器切痕往往覆盖在食肉类的咬痕之上,推断?

古人类采取的一种尸食或腐食的觅食策略。

陈淳:北京猿人新传——读《龙骨山—冰河时代的直立人传奇》,江汉考古[J],总第115 期,2010.2

三皇五帝:

三皇分别有以下各种说法:

《史记·秦始皇本纪》:天皇、地皇、泰皇;

《史记·补三皇本纪》:天皇、地皇、人皇;

《尚书大传》:燧人、伏羲、神农;

《春秋运斗枢》:伏羲、女娲、神农;

《三字经》:伏羲、神农、黄帝。

五帝:

《史记·五帝本纪》、《五帝德》:黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜

《战国策·赵策》、《易·系辞》:伏羲、神农、黄帝、尧、舜

《吕氏春秋·十二纪》:太昊、炎帝、黄帝、少昊、颛顼

《通鉴外纪》、《路史发挥》:黄帝、少昊、颛顼、喾、尧

三皇五帝时期为何不确定?

(1)这是神话传说,臆想编造内容太多

(2)年代久远,容易造成以讹传讹

(3)传说本身有多种版本,内容不一

以上导我们不能轻易相信

(4)但传说不会空穴来风,肯定是某些历史的反映

对这些传说不能轻易摒弃

怎样对待这段历史?

(1)我们应把传说与文献记载和考古文物等进行比较辨析

(2)不能确定,留下作为存疑

中国现存的最早文献(春秋)如《尚书》、《诗经》等均明确记载在商代以前还有一个夏代。

在稍晚(战国)的文献如《左传》、 《国语》等书中,更有不少关于夏代历史的记载。

西汉时期司马迁根据他所见到的有关史料,写成了《史记 ·夏本纪》,对于夏代的世系和历史进行了比较具体和系统的记录。

以上古籍都认为有夏朝。

这些文字记载是不是可靠呢?

夏朝为何不能确定?

“按商之于夏,时代若是其近,顾甲骨文发得若干万片,始终未见有关夏代之记载??吾人虽无确据以证夏代之必有,似亦未易断言其必无也。”

——顾颉刚 :《按语》,《古史辨》第 7 册上编,第 29 1页

由于证据史料的不足,导致学界对夏朝是否存在看法不一

“大概我的古史观是:现在先把古史缩短二三千年,从诗三百篇讲起,将来等到金石学、考古学发达上了科学的轨道以后,然后用地底下掘出的史料,慢慢地拉长东周以前的古史。”

——胡适 :《自述古史观书》,《古史辨》第 1 册,第 22 页

1999年,鲁惟一(M.Loewe)、夏含夷(E.L.Shaughnessy)主编 的《剑桥中国上古史》(The Cam bridge H istory of Ancient China)一书出版,该书将商朝视作“中国第一个历史王朝”。

2018年孙庆伟《鼎宅禹迹:夏代信史的考古学重建》一书出版(北京:生活·读书·新知三联书店)。孙氏在书名中直接点出“信史”,已鲜明体现其立场。

总结一下,夏朝不确定的理由主要有:

记载夏朝的只是后世文献,可靠性不足;

甲骨文没有夏朝的记载;

目前没有考古文物能直接证明;

学界认识不统一。

为何说商周的历史是“信史”?

得到考古文物的验证

有当时的文字中记载

商周时期发展到怎样的水平?

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

文化

政治

影响范围

经济

商朝

西周

甲骨文

金文

各类事务官;

内外服制度

分封制、宗法制

西及陇山,南跨江汉,北至燕山

更广

农业:井田制;木石骨蚌等农具;

手工业:青铜器;养蚕缫丝

《尚书·牧誓》 :“时甲子昧爽,王朝至于商郊牧野,乃誓”。

译文:在甲子日的黎明时刻,周武王率领军队来到商国都城郊外的牧野,于是誓师。

《史记》:“甲子日,纣兵败”。

《尚书》为公元前5世纪的孔子编写,距牧野之战大约500年。《史记》成书于公元前1世纪,距牧野之战大约1000年。这些文字记载可靠吗?

1976年3月,陕西省临潼县零口镇西段村村民在打井时,发现一处周代遗址,后来考古队员在这里挖掘出一处深2米、宽70厘米的西周窖藏。从这里往西南不足15公里的直线距离,是秦始皇兵马俑的考古发掘工地。这个窖藏一共出土了151件青铜器,其中有一件就是我们今天熟知的利簋。

中国国家博物馆释文:武王征商,唯甲子朝,岁鼎,克昏夙有商,辛未,王在阑师,赐有事利金,用作檀公宝尊彝 。

?2018年3月卧马先生版《利簋》释文:

珷征商,惟甲子,朝岁鼎,克。闻夙又,商辛未。王在军间师,易又吏利金,用作壇公宝尊彝。

周武王征伐商纣王。一夜之间就将商灭亡,在岁星当空的甲子日早晨,占领了朝歌。在第八天后的辛未日,武王在阑师论功行赏,赐给右史利许多铜、锡等金属,右史利用其为祖先檀公作此祭器,以纪念先祖檀公 。(张政烺)

周武王征伐商纣王。在甲子年正月初一的朝岁祭鼎之夜,一夜之间灭商。商纣王帝辛,听闻夙夜拂晓时分灭商大军震天的喊杀声后落荒而逃,绝望中商辛引火自焚而亡。周武王在军师大军中举行隆重庆祝灭商胜利,赐令文史官吏记下灭商胜利的辉煌,并下令用灭商所获得的青铜铸造公族祭坛之用宝尊彝等公室祭器,永远铭记灭商的千古盛举。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进