孔孟专题设计+讲

图片预览

文档简介

《论语》《孟子》专题教学设计思路

设计依据

(1) 关于选修课

选修课的开设打破了原有课程的基本格局,为教学改革提供了广阔的空间,也给教师带来了前所未有的新挑战。选修课的教学,目前还没有一个较为清晰的可供借鉴的操作模式,需要我们在实践中创造和不断丰富。

特点:

《普通高中语文课程标准(实验)》指出:“必修课程要突出课程的基础性和均衡性”,“选修课程也应该体现基础性,但更应该致力于让学生有选择地学习,促进学生有个性地发展”,可见,体现基础性,是两种课程的一致要求(要避免选修课的“基础性失落”),与必修不同的是,选修对必修有所拓展提高,提供更大的选择空间,为个性发展提供更多便利,从而更充分的发挥语文课程的功能。

基础性 选择性 拓展提高

设计:

《普通高中语文课程标准(实验)》强调:

1、必须以课程目标为依据,充分考虑学生的需求和实际水平。

不能把选修课上成必修课的补习课和应考的辅导课,也不能简单地照搬大学里的选修课。

2、选修课应该具有很强的针对性,教学内容和要求,必须在充分考虑学生需要和特点的基础上设定。要防止单纯从教师的知识储备和喜好出发决定教学内容。

3、选修课和必修课的教学存在一定的差别,课程有较大的灵活性和拓展性……不能因其拓展性要求而一味追求新奇深奥,脱离课程目标和学生实际。

课程目标 学生实际 灵活性 拓展性

(二)关于文化论著研读模块

目标及建议:

应指导学生通过阅读论著、调查和梳理材料,增强文化意识,学习探究文化问题的方法,提高认识和分析文化现象的能力,吸收优秀文化的营养,参与先进文化的传播。

阅读文化论著,重在领会精神,抓住重点,对其中的主要内容或观点进行讨论,不必面面俱到。对著作中的疑难问题,应引导学生自行钻研、相互探讨,必要时教师可作适当的讲解。

文化 探究 领会精神 抓住重点

二、设计思路

教学设计主要包括教学内容和教学方法两个方面,下面就这两个方面谈谈我们备课组的设计思路。

教学内容的确定必须符合课程、教材、文本、学生、教师的特点,并以此为依据。选修课在教学方法的使用上更注重引导和启发,我们觉得,《四子侍坐》可以看做一篇完整的课堂实录,孔子的“不愤不启,不悱不发”运用得出神入化,所以本专题最应该用启发式教学。

本专题的编写思路很清晰:以《论语》《孟子》体现儒学,以《四子侍坐》为例读《论语》,以《齐桓晋文之事》为例读《孟子》,以《浅谈<论语>》和《孔孟》拓展延伸。

《论语》《孟子》内容丰富,孔孟思想博大精深,课时有限,学生学习语文的时间有限,我们是如何处理这一矛盾的呢?

1、找准教学的“点”:无疑,本专题学习的重点是《四子侍坐》和《齐桓晋文之事》两篇课文,引导学生深入研读文本,从中了解《论语》《孟子》的特点,体味孔孟思想的精髓;根据文本特点和学生实际,这两篇文章的深入解读不是一件容易的事,我们把有限的课时主要花在这两篇文章的学习上。

2、处理好“一”与“多”的关系:如果说《四子侍坐》和《齐桓晋文之事》是“一”,那么《论语》《孟子》就是“多”;课堂学习是“一”,课外学习就是“多”。我们力图通过两篇课文的深入研讨,并进行适当的拓展延伸,课内课外相结合,实现由“一”知“多”,由“一”求“多”。自然,有了一定的积累,再回读这两篇课文,一定有更深刻的认识,这又是以“多”解“一”。

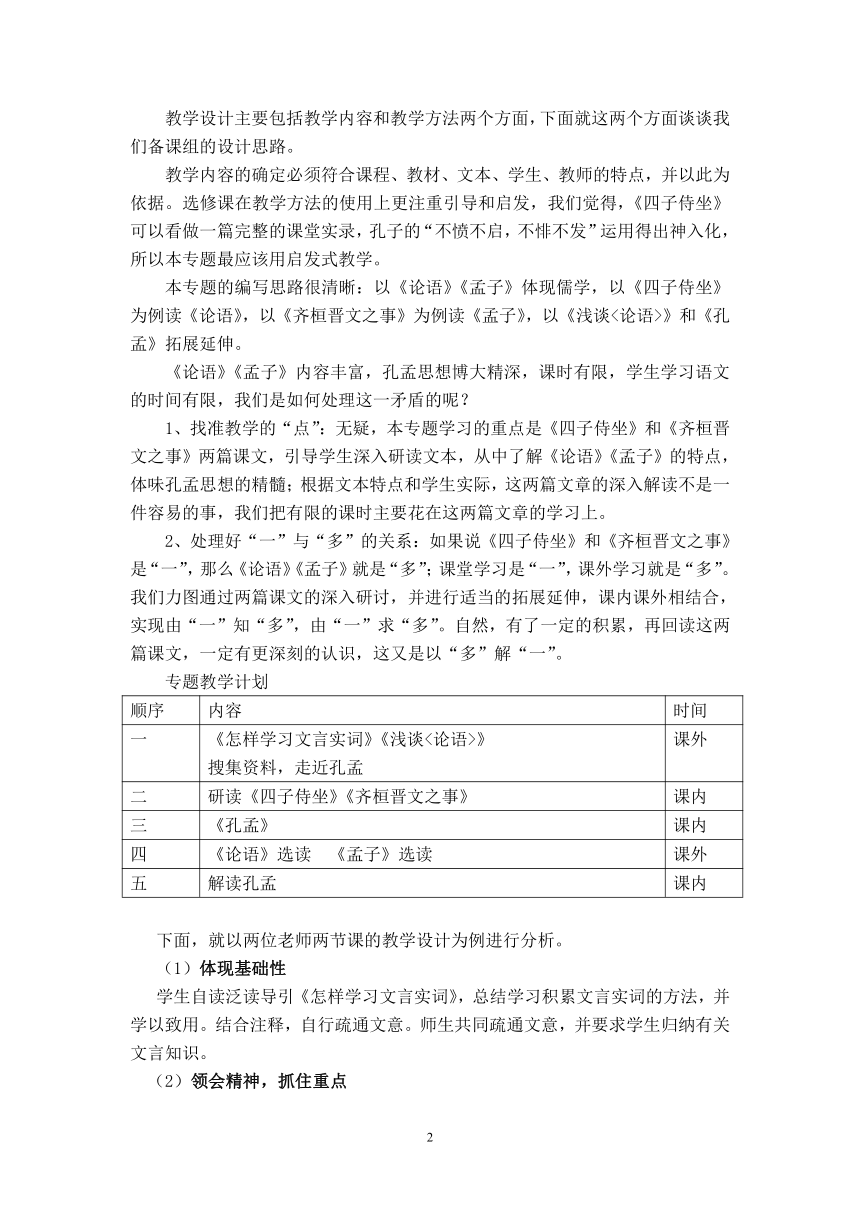

专题教学计划

顺序 内容 时间

一 《怎样学习文言实词》《浅谈<论语>》搜集资料,走近孔孟 课外

二 研读《四子侍坐》《齐桓晋文之事》 课内

三 《孔孟》 课内

四 《论语》选读 《孟子》选读 课外

五 解读孔孟 课内

下面,就以两位老师两节课的教学设计为例进行分析。

(1)体现基础性

学生自读泛读导引《怎样学习文言实词》,总结学习积累文言实词的方法,并学以致用。结合注释,自行疏通文意。师生共同疏通文意,并要求学生归纳有关文言知识。

(2)领会精神,抓住重点

教学重点——深入研读文本,选取核心问题,挖掘文化内涵,领会儒家精神,并对学生进行情感、态度、价值观引导。

如李梨香老师讲的《四子侍坐》,以理解曾皙志向的实质和四子志向之间的关系为教学重点,以理解四子的志向及孔子的治国理想为教学目标,既体现了文本特点,也是对孔子思想内涵的深层把握。王翔老师讲的《齐桓晋文之事》以探讨孟子的论辩艺术、感知孟子为教学重点,不仅抓住了孟子散文的特点,更是借对孟子论辩艺术的探究了解孟子其人,进而理解孟子的思想,领会孟子的精神及其意义。

文化论著涉及的内容很丰富,我们不必面面俱到,正如课标所说:“阅读文化论著,重在领会精神,抓住重点,对其中的主要内容或观点进行讨论。”

(3)引导学生学习探究文化问题的方法

“学习文化论著,要在阅读过程中注重反思,探究论著中的疑点和难点。”

尽管对曾皙之志和孔子喟然而叹、孔子与点的看法不一,但通过对文本的反复研读,我们认为子路、冉有、公西华、曾皙的发言顺序是有讲究的,四子之志是有内在关联的。由此入手,我们对本文的难点有了明确的看法:

四子的发言顺序是孔子有意安排的。子路第一个发言,治国安邦,强调抵御侵略,平定战乱,消除饥荒,稳定局势,侧重于以勇强国;冉有第二个发言,强调休养生息,发展生产,使老百姓安居乐业,丰衣足食;公西华第三个发言,强调祭奠祖先,胸怀虔诚,或是诸侯会盟,朝见天子,各安其位,各司其职,循规蹈矩,侧重礼乐教化;曾皙最后一个发言,而且是在聆听了前面三个同学的理想之后别具情趣的发言,他强调社会清明,风俗纯美,生活安宁和谐。

四种理想中前三种均是从政治国,从抵挡外敌入侵说到发展海内生产再到推行礼乐教化,后一种理想的实现均以前一种理想的实现为基础,是前一种理想发展的必然结果。第四种理想则是前三种理想的综合和发展,只不过曾皙描述得比较含蓄而已。四个学生依次谈理想分别构成四个层次,层次之间呈现出一种逐层递进关系,形成一个统一的整体。这个整体就是孔子的治国理想。

李老师的教学思路是这样的:初探“春风沂水”——孔子之态度(与点)——四子发言顺序(孔子有意安排)——四子志向的联系(层进)——“春风沂水”的实质(太平盛世的缩影 孔子的治国理想)——孔子之叹(现实与理想的矛盾 孔子精神)。这一思路就是通过在阅读文本中的反思和探究,结合当时的社会背景、孔子的际遇,知人论世,并参考《论语》中的相关资料和研究成果得出来的,老师垂范,学生受益,这正是交给学生探究文化问题的方法。

(4)适当拓展,相机延伸

解读文化论著离不开拓展,两位教师都注意到了适度的拓展,以促进教学目标的实现。李老师在教学中,直接引用了《论语》中的“不仕无义”和南怀瑾先生对曾点之志的观点,此外,四子之志的联系,与这一则《论语》相关:子贡问政。子曰:“足食,足兵,民信之矣。”子贡曰:“必不得已而去,于斯三者何先?”曰:“去兵。”子贡曰:“必不得已而去,于斯二者何先?”曰:“去食。自古皆有死,民无信不立。” 也借鉴了清人张履祥的观点。王老师的课引用了孟子的性善论,补充了齐宣王在位期间与各国交战的史料以及司马迁对孟子的评价。

两位老师的拓展和延伸,都注意到了需要和适度的原则。

(5)留白存疑,合理迁移

可以这么说,《齐桓晋文之事》处处都闪耀着孟子的雄辩之才,王老师并没有铺开来对全文做详细分析,而是选取以羊易牛这一部分作为赏析的例子,师生字斟句酌,探究论辩艺术。其余内容的赏析作为作业,留给学生课下完成。

有着如此高超的辩才的亚圣,在很多纵横家比如张仪、苏秦成功之时为何失败了呢?孟子明明知道会失败,为什么还知其不可而为之?有人认为他“迂远而阔于事情”,你又如何看待这一观点?教师提出的问题,也正是学生心里的疑问。这样,就自然的将学习内容迁移到了对孟子思想的深层次把握。

PAGE

1

设计依据

(1) 关于选修课

选修课的开设打破了原有课程的基本格局,为教学改革提供了广阔的空间,也给教师带来了前所未有的新挑战。选修课的教学,目前还没有一个较为清晰的可供借鉴的操作模式,需要我们在实践中创造和不断丰富。

特点:

《普通高中语文课程标准(实验)》指出:“必修课程要突出课程的基础性和均衡性”,“选修课程也应该体现基础性,但更应该致力于让学生有选择地学习,促进学生有个性地发展”,可见,体现基础性,是两种课程的一致要求(要避免选修课的“基础性失落”),与必修不同的是,选修对必修有所拓展提高,提供更大的选择空间,为个性发展提供更多便利,从而更充分的发挥语文课程的功能。

基础性 选择性 拓展提高

设计:

《普通高中语文课程标准(实验)》强调:

1、必须以课程目标为依据,充分考虑学生的需求和实际水平。

不能把选修课上成必修课的补习课和应考的辅导课,也不能简单地照搬大学里的选修课。

2、选修课应该具有很强的针对性,教学内容和要求,必须在充分考虑学生需要和特点的基础上设定。要防止单纯从教师的知识储备和喜好出发决定教学内容。

3、选修课和必修课的教学存在一定的差别,课程有较大的灵活性和拓展性……不能因其拓展性要求而一味追求新奇深奥,脱离课程目标和学生实际。

课程目标 学生实际 灵活性 拓展性

(二)关于文化论著研读模块

目标及建议:

应指导学生通过阅读论著、调查和梳理材料,增强文化意识,学习探究文化问题的方法,提高认识和分析文化现象的能力,吸收优秀文化的营养,参与先进文化的传播。

阅读文化论著,重在领会精神,抓住重点,对其中的主要内容或观点进行讨论,不必面面俱到。对著作中的疑难问题,应引导学生自行钻研、相互探讨,必要时教师可作适当的讲解。

文化 探究 领会精神 抓住重点

二、设计思路

教学设计主要包括教学内容和教学方法两个方面,下面就这两个方面谈谈我们备课组的设计思路。

教学内容的确定必须符合课程、教材、文本、学生、教师的特点,并以此为依据。选修课在教学方法的使用上更注重引导和启发,我们觉得,《四子侍坐》可以看做一篇完整的课堂实录,孔子的“不愤不启,不悱不发”运用得出神入化,所以本专题最应该用启发式教学。

本专题的编写思路很清晰:以《论语》《孟子》体现儒学,以《四子侍坐》为例读《论语》,以《齐桓晋文之事》为例读《孟子》,以《浅谈<论语>》和《孔孟》拓展延伸。

《论语》《孟子》内容丰富,孔孟思想博大精深,课时有限,学生学习语文的时间有限,我们是如何处理这一矛盾的呢?

1、找准教学的“点”:无疑,本专题学习的重点是《四子侍坐》和《齐桓晋文之事》两篇课文,引导学生深入研读文本,从中了解《论语》《孟子》的特点,体味孔孟思想的精髓;根据文本特点和学生实际,这两篇文章的深入解读不是一件容易的事,我们把有限的课时主要花在这两篇文章的学习上。

2、处理好“一”与“多”的关系:如果说《四子侍坐》和《齐桓晋文之事》是“一”,那么《论语》《孟子》就是“多”;课堂学习是“一”,课外学习就是“多”。我们力图通过两篇课文的深入研讨,并进行适当的拓展延伸,课内课外相结合,实现由“一”知“多”,由“一”求“多”。自然,有了一定的积累,再回读这两篇课文,一定有更深刻的认识,这又是以“多”解“一”。

专题教学计划

顺序 内容 时间

一 《怎样学习文言实词》《浅谈<论语>》搜集资料,走近孔孟 课外

二 研读《四子侍坐》《齐桓晋文之事》 课内

三 《孔孟》 课内

四 《论语》选读 《孟子》选读 课外

五 解读孔孟 课内

下面,就以两位老师两节课的教学设计为例进行分析。

(1)体现基础性

学生自读泛读导引《怎样学习文言实词》,总结学习积累文言实词的方法,并学以致用。结合注释,自行疏通文意。师生共同疏通文意,并要求学生归纳有关文言知识。

(2)领会精神,抓住重点

教学重点——深入研读文本,选取核心问题,挖掘文化内涵,领会儒家精神,并对学生进行情感、态度、价值观引导。

如李梨香老师讲的《四子侍坐》,以理解曾皙志向的实质和四子志向之间的关系为教学重点,以理解四子的志向及孔子的治国理想为教学目标,既体现了文本特点,也是对孔子思想内涵的深层把握。王翔老师讲的《齐桓晋文之事》以探讨孟子的论辩艺术、感知孟子为教学重点,不仅抓住了孟子散文的特点,更是借对孟子论辩艺术的探究了解孟子其人,进而理解孟子的思想,领会孟子的精神及其意义。

文化论著涉及的内容很丰富,我们不必面面俱到,正如课标所说:“阅读文化论著,重在领会精神,抓住重点,对其中的主要内容或观点进行讨论。”

(3)引导学生学习探究文化问题的方法

“学习文化论著,要在阅读过程中注重反思,探究论著中的疑点和难点。”

尽管对曾皙之志和孔子喟然而叹、孔子与点的看法不一,但通过对文本的反复研读,我们认为子路、冉有、公西华、曾皙的发言顺序是有讲究的,四子之志是有内在关联的。由此入手,我们对本文的难点有了明确的看法:

四子的发言顺序是孔子有意安排的。子路第一个发言,治国安邦,强调抵御侵略,平定战乱,消除饥荒,稳定局势,侧重于以勇强国;冉有第二个发言,强调休养生息,发展生产,使老百姓安居乐业,丰衣足食;公西华第三个发言,强调祭奠祖先,胸怀虔诚,或是诸侯会盟,朝见天子,各安其位,各司其职,循规蹈矩,侧重礼乐教化;曾皙最后一个发言,而且是在聆听了前面三个同学的理想之后别具情趣的发言,他强调社会清明,风俗纯美,生活安宁和谐。

四种理想中前三种均是从政治国,从抵挡外敌入侵说到发展海内生产再到推行礼乐教化,后一种理想的实现均以前一种理想的实现为基础,是前一种理想发展的必然结果。第四种理想则是前三种理想的综合和发展,只不过曾皙描述得比较含蓄而已。四个学生依次谈理想分别构成四个层次,层次之间呈现出一种逐层递进关系,形成一个统一的整体。这个整体就是孔子的治国理想。

李老师的教学思路是这样的:初探“春风沂水”——孔子之态度(与点)——四子发言顺序(孔子有意安排)——四子志向的联系(层进)——“春风沂水”的实质(太平盛世的缩影 孔子的治国理想)——孔子之叹(现实与理想的矛盾 孔子精神)。这一思路就是通过在阅读文本中的反思和探究,结合当时的社会背景、孔子的际遇,知人论世,并参考《论语》中的相关资料和研究成果得出来的,老师垂范,学生受益,这正是交给学生探究文化问题的方法。

(4)适当拓展,相机延伸

解读文化论著离不开拓展,两位教师都注意到了适度的拓展,以促进教学目标的实现。李老师在教学中,直接引用了《论语》中的“不仕无义”和南怀瑾先生对曾点之志的观点,此外,四子之志的联系,与这一则《论语》相关:子贡问政。子曰:“足食,足兵,民信之矣。”子贡曰:“必不得已而去,于斯三者何先?”曰:“去兵。”子贡曰:“必不得已而去,于斯二者何先?”曰:“去食。自古皆有死,民无信不立。” 也借鉴了清人张履祥的观点。王老师的课引用了孟子的性善论,补充了齐宣王在位期间与各国交战的史料以及司马迁对孟子的评价。

两位老师的拓展和延伸,都注意到了需要和适度的原则。

(5)留白存疑,合理迁移

可以这么说,《齐桓晋文之事》处处都闪耀着孟子的雄辩之才,王老师并没有铺开来对全文做详细分析,而是选取以羊易牛这一部分作为赏析的例子,师生字斟句酌,探究论辩艺术。其余内容的赏析作为作业,留给学生课下完成。

有着如此高超的辩才的亚圣,在很多纵横家比如张仪、苏秦成功之时为何失败了呢?孟子明明知道会失败,为什么还知其不可而为之?有人认为他“迂远而阔于事情”,你又如何看待这一观点?教师提出的问题,也正是学生心里的疑问。这样,就自然的将学习内容迁移到了对孟子思想的深层次把握。

PAGE

1