高中语文《中国古代诗歌散文欣赏》第六单元检测卷含答案

文档属性

| 名称 | 高中语文《中国古代诗歌散文欣赏》第六单元检测卷含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 113.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-29 12:03:47 | ||

图片预览

文档简介

高中语文《中国古代诗歌散文欣赏》第六单元检测卷

考试时间:120分钟

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

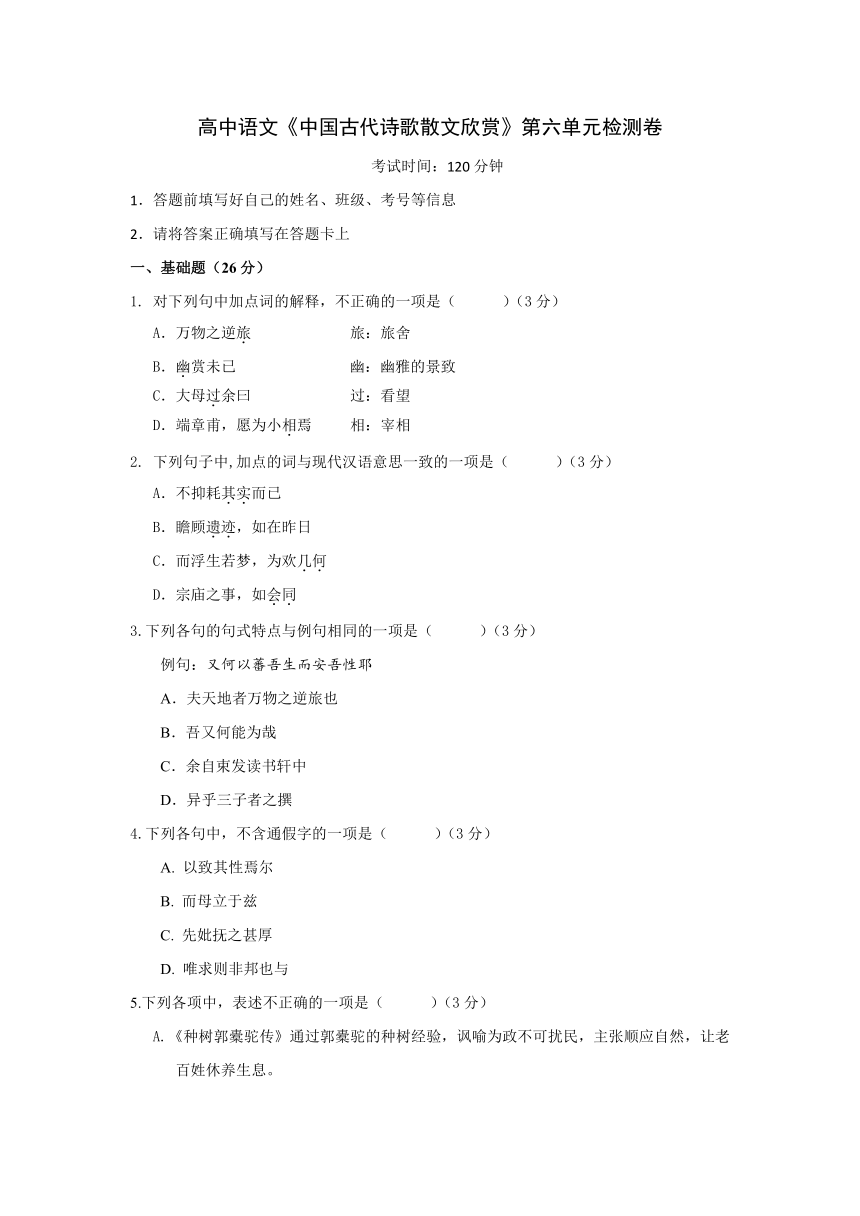

一、基础题(26分)

1. 对下列句中加点词的解释,不正确的一项是( )(3分)?

A.万物之逆旅 旅:旅舍

B.幽赏未已 幽:幽雅的景致

C.大母过余曰 过:看望

D.端章甫,愿为小相焉 相:宰相

2. 下列句子中,加点的词与现代汉语意思一致的一项是( )(3分)?

A.不抑耗其实而已

B.瞻顾遗迹,如在昨日

C.而浮生若梦,为欢几何

D.宗庙之事,如会同

3.下列各句的句式特点与例句相同的一项是( )(3分)?

例句:又何以蕃吾生而安吾性耶

A.夫天地者万物之逆旅也

B.吾又何能为哉

C.余自束发读书轩中

D.异乎三子者之撰

4.下列各句中,不含通假字的一项是( )(3分)?

A. 以致其性焉尔

B. 而母立于兹

C. 先妣抚之甚厚

D. 唯求则非邦也与

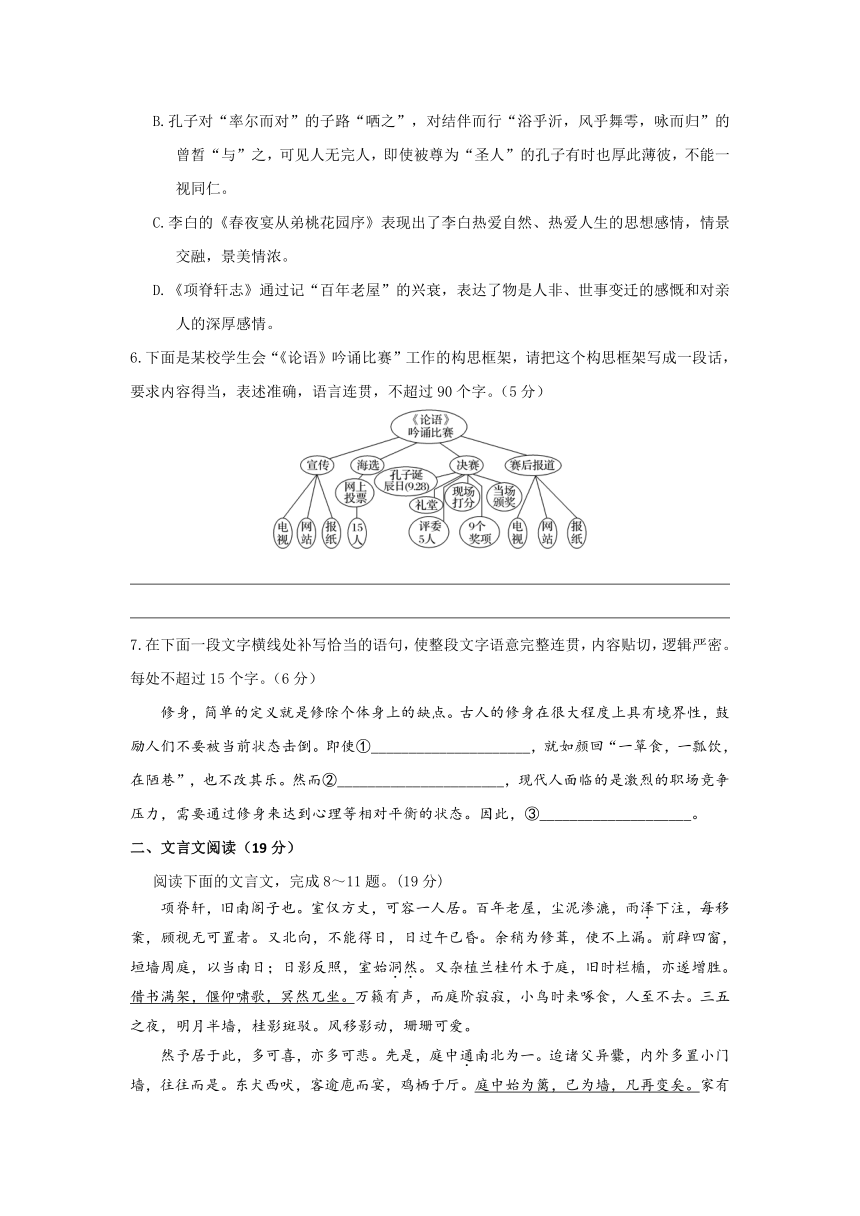

5.下列各项中,表述不正确的一项是( )(3分)?

A.《种树郭橐驼传》通过郭橐驼的种树经验,讽喻为政不可扰民,主张顺应自然,让老百姓休养生息。

B.孔子对“率尔而对”的子路“哂之”,对结伴而行“浴乎沂,风乎舞雩,咏而归”的曾皙“与”之,可见人无完人,即使被尊为“圣人”的孔子有时也厚此薄彼,不能一视同仁。

C.李白的《春夜宴从弟桃花园序》表现出了李白热爱自然、热爱人生的思想感情,情景交融,景美情浓。

D.《项脊轩志》通过记“百年老屋”的兴衰,表达了物是人非、世事变迁的感慨和对亲人的深厚感情。

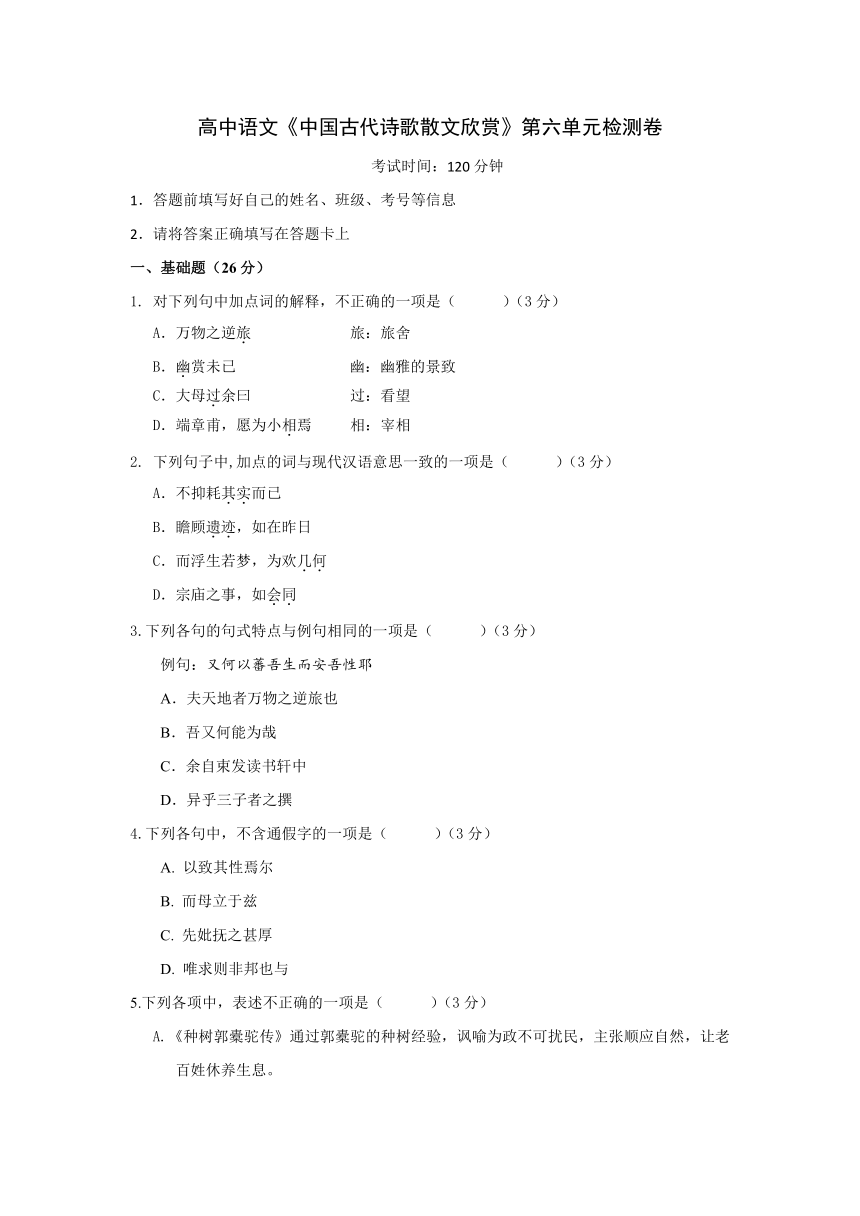

6.下面是某校学生会“《论语》吟诵比赛”工作的构思框架,请把这个构思框架写成一段话,要求内容得当,表述准确,语言连贯,不超过90个字。(5分)

7.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。(6分)

修身,简单的定义就是修除个体身上的缺点。古人的修身在很大程度上具有境界性,鼓励人们不要被当前状态击倒。即使①_____________________,就如颜回“一箪食,一瓢饮,在陋巷”,也不改其乐。然而②______________________,现代人面临的是激烈的职场竞争压力,需要通过修身来达到心理等相对平衡的状态。因此,③____________________。

二、文言文阅读(19分)

阅读下面的文言文,完成8~11题。(19分)

项脊轩,旧南阁子也。室仅方丈,可容一人居。百年老屋,尘泥渗漉,雨泽下注,每移案,顾视无可置者。又北向,不能得日,日过午已昏。余稍为修葺,使不上漏。前辟四窗,垣墙周庭,以当南日;日影反照,室始洞然。又杂植兰桂竹木于庭,旧时栏楯,亦遂增胜。借书满架,偃仰啸歌,冥然兀坐。万籁有声,而庭阶寂寂,小鸟时来啄食,人至不去。三五之夜,明月半墙,桂影斑驳。风移影动,珊珊可爱。

然予居于此,多可喜,亦多可悲。先是,庭中通南北为一。迨诸父异爨,内外多置小门墙,往往而是。东犬西吠,客逾庖而宴,鸡栖于厅。庭中始为篱,已为墙,凡再变矣。家有老妪,尝居于此。妪,先大母婢也。乳二世,先妣抚之甚厚。室西连于中闺,先妣尝一至,妪每谓予曰:“某所,而母立于兹。”妪又曰:“汝姊在吾怀,呱呱而泣。娘以指叩门扉曰:‘儿寒乎?欲食乎?’吾从板外相为应答。”语未毕,余泣,妪亦泣。

8.下列句中加点字的解释不正确的一项是( )(3分)

A.尘泥渗漉,雨泽下注 泽:雨水

B.日影反照,室始洞然 洞然:明亮洞彻的样子

C.先是,庭中通南北为一 通:贯通

D.某所,而母立于兹 兹:那里

9.下列句中加点的词,意义和用法相同的一项是( )(3分)

A.每移案,顾视无可置者 人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?

B.垣墙周庭,以当南日 娘以指叩门扉曰

C.又杂植兰桂竹木于庭 家有老妪,尝居于此

D.客逾庖而宴 汝姊在吾怀,呱呱而泣

10.下列对原文有关内容的概括和分析,正确的一项是( )(3分)

A.分家后庭院内安置了许多小门,东家的狗向着西家叫,西家的狗向着东家叫,请客的时候,客人要越过厨房去吃饭,很不方便。

B.家中的老婆婆曾是作者去世的祖母的奴婢,她告诉作者,祖母曾拿一象笏给他,勉励他要努力学习。

C.作者的母亲在世时对子女关爱有加,她听到孩子的哭声,就关切地问寒问饥。

D.本文善于选取生活小事、平凡场景,表现人物的音容笑貌,寄托作者的深情,可谓“不事雕琢,而自有风味”。

11.把原文中画线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)借书满架,偃仰啸歌,冥然兀坐。

(2)庭中始为篱,已为墙,凡再变矣。

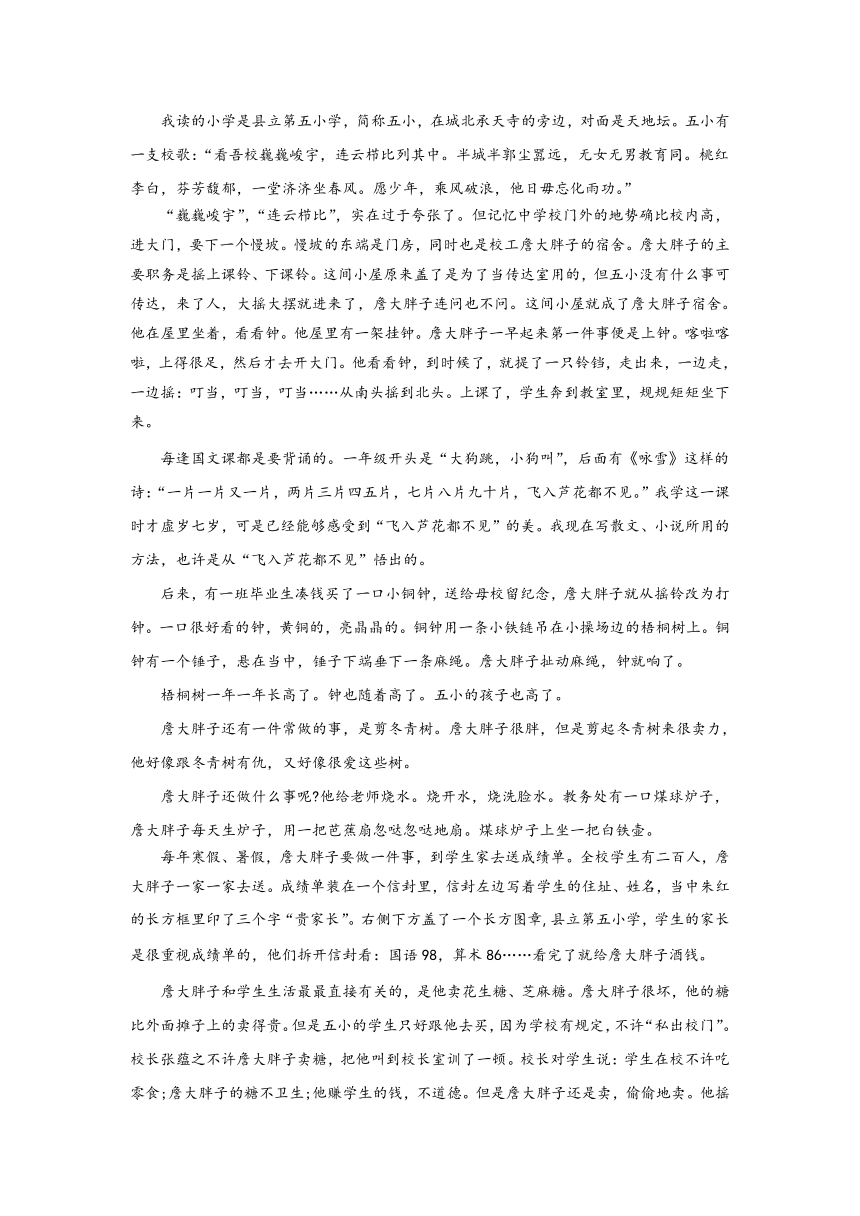

三、文学类文本阅读(15分)

阅读下面的文字,完成12~14题。

岁月钟声

汪曾祺

我读的小学是县立第五小学,简称五小,在城北承天寺的旁边,对面是天地坛。五小有一支校歌:“看吾校巍巍峻宇,连云栉比列其中。半城半郭尘嚣远,无女无男教育同。桃红李白,芬芳馥郁,一堂济济坐春风。愿少年,乘风破浪,他日毋忘化雨功。”

“巍巍峻宇”,“连云栉比”,实在过于夸张了。但记忆中学校门外的地势确比校内高,进大门,要下一个慢坡。慢坡的东端是门房,同时也是校工詹大胖子的宿舍。詹大胖子的主要职务是摇上课铃、下课铃。这间小屋原来盖了是为了当传达室用的,但五小没有什么事可传达,来了人,大摇大摆就进来了,詹大胖子连问也不问。这间小屋就成了詹大胖子宿舍。他在屋里坐着,看看钟。他屋里有一架挂钟。詹大胖子一早起来第一件事便是上钟。喀啦喀啦,上得很足,然后才去开大门。他看看钟,到时候了,就提了一只铃铛,走出来,一边走,一边摇:叮当,叮当,叮当……从南头摇到北头。上课了,学生奔到教室里,规规矩矩坐下来。

每逢国文课都是要背诵的。一年级开头是“大狗跳,小狗叫”,后面有《咏雪》这样的诗:“一片一片又一片,两片三片四五片,七片八片九十片,飞入芦花都不见。”我学这一课时才虚岁七岁,可是已经能够感受到“飞入芦花都不见”的美。我现在写散文、小说所用的方法,也许是从“飞入芦花都不见”悟出的。

后来,有一班毕业生凑钱买了一口小铜钟,送给母校留纪念,詹大胖子就从摇铃改为打钟。一口很好看的钟,黄铜的,亮晶晶的。铜钟用一条小铁链吊在小操场边的梧桐树上。铜钟有一个锤子,悬在当中,锤子下端垂下一条麻绳。詹大胖子扯动麻绳,钟就响了。

梧桐树一年一年长高了。钟也随着高了。五小的孩子也高了。

詹大胖子还有一件常做的事,是剪冬青树。詹大胖子很胖,但是剪起冬青树来很卖力,他好像跟冬青树有仇,又好像很爱这些树。

詹大胖子还做什么事呢?他给老师烧水。烧开水,烧洗脸水。教务处有一口煤球炉子,詹大胖子每天生炉子,用一把芭蕉扇忽哒忽哒地扇。煤球炉子上坐一把白铁壶。

每年寒假、暑假,詹大胖子要做一件事,到学生家去送成绩单。全校学生有二百人,詹大胖子一家一家去送。成绩单装在一个信封里,信封左边写着学生的住址、姓名,当中朱红的长方框里印了三个字“贵家长”。右侧下方盖了一个长方图章?县立第五小学,学生的家长是很重视成绩单的,他们拆开信封看:国语98,算术86……看完了就给詹大胖子酒钱。

詹大胖子和学生生活最最直接有关的,是他卖花生糖、芝麻糖。詹大胖子很坏,他的糖比外面摊子上的卖得贵。但是五小的学生只好跟他去买,因为学校有规定,不许“私出校门”。校长张蕴之不许詹大胖子卖糖,把他叫到校长室训了一顿。校长对学生说:学生在校不许吃零食;詹大胖子的糖不卫生;他赚学生的钱,不道德。但是詹大胖子还是卖,偷偷地卖。他摇下课铃或打上课钟的时候,左手捏着花生糖、芝麻糖,藏到袖筒里。有学生要买糖,走近来,他就做一个眼色,叫学生随他到校长、教员看不到的地方,接钱,给糖。五小的学生差不多全跟詹大胖子买过糖。他们长大了,想起五小,一定会想起詹大胖子,想起詹大胖子卖花生糖、芝麻糖。

詹大胖子的铃摇着摇着,钟打着打着,我们便长大了,便到了小学高年级了。

教五年级国文的是高北溟先生。他很喜欢我,我的作文几乎每次都是“甲上”。在他所授的古文中,我受影响最深的是明朝大散文家归有光的几篇代表作。归有光以轻淡的文笔写平常的人物,亲切而凄婉。这和我的气质很相近,我现在的小说里还时时回响着归有光的余韵。教六年级国文的是张敬斋,张先生据说很有学问,他教我们《老残游记》,讲得有声有色。给我留下印象最深的是大明湖上的对联?四面荷花三面柳,一城山色半城湖。

我对五小很有感情。每天上学,暑假、寒假还会想起到五小看看。有一年寒假,大雪之后,我到学校去,大门没有锁,轻轻一推,开了。没有一个人,连詹大胖子也不在。一片白雪,万籁俱静。我一个人踏雪走了一会,心里很感伤。

我十九岁离乡,六十六岁回故乡住了几天。我去看看我的母校:什么也没有了。承天寺、天地坛,都没有了。五小当然没有了。

这是我的小学,我亲爱的,亲爱的小学!?愿少年,乘风破浪,他日毋忘化雨功!?

(选自《汪曾祺散文选》 有删改)

12. 下列对散文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,最恰当的一项是( ?)(3分)

A.散文写詹大胖子剪冬青树,好像跟树有仇,又好像很爱这些树。这采用了儿童化的视角,既体现了儿童对剪树行为形象化的认知,又表现了詹大胖子的细致和认真。

B.散文写作者寒假到学校去,发现学校空无一人,唯余白雪,内心伤感。这不但写出了作者对五小的深情,还成为对未来作者离校去乡又再度回返却旧物不再的预叙。

C.散文结尾两段展现了情感的自然承接,年岁的沧桑和旧物的消失使情感走向低沉哀婉,但是后一段的深情告白,以及借校歌展现的豪慨气魄,又使得情感由低到高。

D.作者刻画詹大胖子的形象,采取了一种客观中立的情感倾向,记其功劳不露赞美,叙其违纪不加指摘,甚至将其违纪行为塑造为美好回忆,使其形象复杂、立体化。

13. 如何理解散文的标题“岁月钟声”,请简要说明?(6分)

14. 散文以追忆五小为背景,有一显一隐两种叙述追溯,显在的是追怀詹大胖子,其隐含的追溯是什么?这一追溯有何意义?请结合作品进行分析。(6分)

五、写作(60分)

15.阅读下面的材料,根据要求写作。

戏精,网络流行语,最早用来赞美很会表演的人。现在多指在某些特定的时间地点,通过追逐热点、模仿他人或用夸张的表情、动作等表演,来活跃周围气氛或者吸引他人眼球、获得更多关注的人。

对于戏精的看法,有褒有贬:有人认为,生活太乏味,自己给自己加点戏,快乐又有趣;也有人认为,带着面具通过浮夸的表演获得存在感很难获得真正的愉悦和认同。

对此你有何感触和思考?请联系现实生活,表明你的态度,阐述你的看法。要求:选好角度,明确文体,自拟标题,不要套作,不得抄袭;不少于800字。

高中语文中国古代诗歌散文欣赏第六单元检测卷

参考答案

1.D【解析】本题考查文言词语的意义和用法。D项,此处的“相”指诸侯祭祀或会盟、朝见天子时,替国君主持赞礼和司仪的官。

2.B【解析】本题考查文言词语的古今异义。A项,其实,古义:它的果实;今义:表示所说的是实际情况。B项,古今意思相同,都是“古代的人和事物留下的痕迹”。C项,几何,古义:多少;今义:几何学。D项,会同,古义:诸侯会盟,朝见天子;今义:跟有关方面会合起来(办事)。

3.B【解析】本题考查文言句式的辨识能力。B项与例句都是宾语前置句。A项,判断句;C项,省略“于”的介词结构后置;D项,介词结构后置句。

4.C【解析】本题考查辨识文言通假字的能力。A项,尔,通“耳”。B项,而,通“尔”。D项,与,通“欤”。

5. B【解析】B项,说孔子“厚此薄彼,不能一视同仁”不正确。

6. 9月28日在礼堂举办“《论语》吟诵比赛”。通过网上投票海选15人进入决赛。决赛设9个奖项,有五位评委现场打分,当场颁奖。赛前赛后以电视、网站、报纸宣传报道。

7. ①处于一种艰难的生存状态 ②绝大多数现代人已经不为生计所忧 ③现代人的修身与古人的修身不同

8.D【解析】本题考查理解常见文言实词在文中的含义。D项,“兹”,指示代词,这里。

9.C【解析】本题考查理解常见文言虚词在文中的含义。A项,回头看/表示较强的转折副词,可译为反而,却;B项,连词,用来/介词,用;C项,都是介词,在。D项,连词,表顺承关系/连词,表修饰关系。

10.B【解析】本题考查归纳内容要点、分析概括作者在文中的观点态度的能力。B项,张冠李戴,祖母执象笏事不是老妪告诉作者的,而是作者亲身经历的。

11. (1)借来的图书堆满了书架,我在这里生活悠然自得,有时长啸或吟唱,有时静悄悄地独自坐着。

(2)庭中开始用篱笆隔开,后来又用墙隔离,总共变动了两次。

【解析】本题考查文言文翻译能力。

参考译文:

项脊轩,是过去的南阁楼。屋里只有一丈见方,可以容纳一个人居住。这座百年老屋,(屋顶墙上的)泥土从上边漏下来,积聚的流水一直往下流淌;我每次动书桌,环视四周没有可以安置桌案的地方。屋子又朝北,不能被阳光照到,白天过了中午(屋内)就已昏暗。我稍稍修理了一下,使它不从上面漏土漏雨。在前面开了四扇窗子,在院子四周砌上围墙,用来挡住南面射来的日光,日光反射照耀,室内才明亮起来。我在庭院里随意地种上兰花、桂树、竹子等草木,往日的栏杆,也增加了新的光彩。家中的(这里不翻译成”借来的”)书摆满了书架,我仰头高声吟诵诗歌,有时又静静地独自端坐,自然界的万物皆有声音;庭院、台阶前静悄悄的,小鸟不时飞下来啄食,人走到它跟前也不离开。农历十五的夜晚,明月高悬,照亮半截墙壁,桂树的影子交杂错落,微风吹过影子摇动,可爱极了。

然而我住在这里,有许多值得高兴的事,也有许多值得悲伤的事。在这以前,庭院南北相通成为一体。等到伯父叔父们分了家,在室内外设置了许多小门,墙壁到处都是。分家后,狗把原住同一庭院的人当作陌生人,客人得越过厨房去吃饭,鸡在厅堂里栖息。庭院中开始是篱笆隔开,然后又砌成了墙,一共变了两次。家中有个老婆婆,曾经在这里居住过。这个老婆婆,是我死去的祖母的婢女,给两代人喂过奶,先母对她很好。房子的西边和内室相连,先母曾经常来。老婆婆常常对我说:”这个地方,你母亲曾经站在这儿。”老婆婆又说:”你姐姐在我怀中,呱呱地哭泣;你母亲用手指敲着房门说:‘孩子是冷呢,还是想吃东西呢?’我隔着门一一回答……”话还没有说完,我就哭起来,老婆婆也流下了眼泪。

12.C【解析】本题考查对散文综合赏析能力。C项,“散文结尾两段展现了情感的自然承接”不准确,错在“自然承接”,从文章最后两段来看,应该是情感的“某种断裂”,因为前一段低沉,后一段突然高亢,两者并非“自然承接”。

13.①“钟声”是成长“岁月”的象征,五小的孩子伴随着着詹大胖子的摇铃、打钟而成长。②“钟声”是往昔“岁月”的象征,詹大胖子的摇铃、打钟是五小生活的典型意象,凝结着对时光飞逝、旧物不再的感慨。③“钟声”成为全文的线索,“岁月”赋予其两重内涵,两者结合,使全文结构严密。

【解析】本题考查分析理解标题的能力。

14.①隐含的是对自身文学风格的形成因素的追溯。②从“飞入芦花都不见”悟出文学创作的方法,作品中回响着归有光的余韵。③意义:展现五小的生活对作者文学风格形成的影响,表达对五小深层的认同,结尾“他日勿忘化雨功”可证。

【解析】本题考查分析文章结构的能力。

15.【写作指导】本题考查写作的能力。本作文材料以网络热词“戏精”为切入点,于褒贬中探究生活的本质,让学生阐述对问题的看法,对材料的认知,对现实的判断。考生应紧扣“对于戏精的看法”的表述,作出自己的角度选择,要明确表明褒贬态度。可从认同的角度立意,分析适度的夸张和表演可以使生活更丰富更精彩的道理,现代生活压力越来越大,人们的灵魂很难找到一个可以慰藉的地方,这种表演能给人以安慰放松;可从反对的角度立意,强调做真实的自己,生活不需要面具;可从挖掘生活本质的深层立意,开展辩证分析,强调实力,拒绝作秀,如果人人作秀,人人带着面具出场,那我们的生活中还有哪些是真实的。

【参考例文】

加戏需适度

生命是一汪清泉,适当地产生波澜涟漪,泉水才能有流动,更有活力;一直死寂缺乏流动,泉水则会成为发臭的死水;动静太大,引得水花四溅,泉水容易流失。做一个“戏精”,也是如此。

生活太乏味,做个戏精给自己加点戏,无可厚非。大多数人的生活都是规律性的,学生按照固定的时间规划学习休息,上班族定时工作,老年人则淡淡然地准备安度晚年。一天天的都没什么变动,长年累月都这样生活,难免有些乏味。这时,自己给自己加点戏,生活才会更有趣。乐趣毕竟是要自己找的,无聊时自己找欢乐,才不会那么容易对自己的生活产生厌倦。在这个竞争激烈的时代,做个戏精给自己带来欢乐,可适当缓解压力。笑一笑,十年少,戏精活跃了氛围,不仅自己感到快乐,也能使他人进入快乐的状态,在特殊的背景下还可以打破尴尬,有利于人与人之间的交往。

戏精虽在加戏,但不可加太多,戏精做得再“精”也还是“戏”,戏终究还是表演出来的——面具外的自己,并不是真实的自己。有许多活跃在网络平台上的人,他们善于博人眼球,吸引关注,很多时候他们成功了。但戏精过头,露出破绽,极易被人发现而受人批判。另外,做一个“成精”了的戏精,自己未必就会真正获得欢乐。如果一个人本身就十分幽默风趣,即使做一个戏精,那也是符合自我的戏精;相反,如果一个人本来就比较内敛沉闷,不善表达,做一个戏精,其实是对自己的伤害,这种伤害更多的是在心里。

做一个戏精,要因时因情况来加戏。钱钟书与杨绛两个人都是十分幽默风趣的人,杨绛在丈夫逝世后,仍能保持那份幽默,不让自己的生活被悲伤沉郁笼罩。生活如戏,每个人都是演绎缤纷岁月的“戏精”,为一时惨淡的剧情加点戏,来一个华丽的展演,杨绛女士又何尝不是这样去做的呢?我们正处在高三攻坚期,偶尔加戏给生活增点料,未尝不可;被竞争和生活压力压得喘不过气来的人们,偶尔做做戏精,也是对自己的安慰。然而,一直戴着面具做戏精则会慢慢消磨掉自己。有的人沉溺于网络的虚拟世界中,在网上博关注、作秀,甚至与现实世界脱轨,但那并不是做真实的自己。面具载久了会忘了摘下来,人们认识的也只是面具下的你。

做一个合格的戏精,要先准确定位自己,坚守自己本来的样子,要做一流的自己,不做二流的别人,最多偶尔加加戏。

考试时间:120分钟

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

一、基础题(26分)

1. 对下列句中加点词的解释,不正确的一项是( )(3分)?

A.万物之逆旅 旅:旅舍

B.幽赏未已 幽:幽雅的景致

C.大母过余曰 过:看望

D.端章甫,愿为小相焉 相:宰相

2. 下列句子中,加点的词与现代汉语意思一致的一项是( )(3分)?

A.不抑耗其实而已

B.瞻顾遗迹,如在昨日

C.而浮生若梦,为欢几何

D.宗庙之事,如会同

3.下列各句的句式特点与例句相同的一项是( )(3分)?

例句:又何以蕃吾生而安吾性耶

A.夫天地者万物之逆旅也

B.吾又何能为哉

C.余自束发读书轩中

D.异乎三子者之撰

4.下列各句中,不含通假字的一项是( )(3分)?

A. 以致其性焉尔

B. 而母立于兹

C. 先妣抚之甚厚

D. 唯求则非邦也与

5.下列各项中,表述不正确的一项是( )(3分)?

A.《种树郭橐驼传》通过郭橐驼的种树经验,讽喻为政不可扰民,主张顺应自然,让老百姓休养生息。

B.孔子对“率尔而对”的子路“哂之”,对结伴而行“浴乎沂,风乎舞雩,咏而归”的曾皙“与”之,可见人无完人,即使被尊为“圣人”的孔子有时也厚此薄彼,不能一视同仁。

C.李白的《春夜宴从弟桃花园序》表现出了李白热爱自然、热爱人生的思想感情,情景交融,景美情浓。

D.《项脊轩志》通过记“百年老屋”的兴衰,表达了物是人非、世事变迁的感慨和对亲人的深厚感情。

6.下面是某校学生会“《论语》吟诵比赛”工作的构思框架,请把这个构思框架写成一段话,要求内容得当,表述准确,语言连贯,不超过90个字。(5分)

7.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。(6分)

修身,简单的定义就是修除个体身上的缺点。古人的修身在很大程度上具有境界性,鼓励人们不要被当前状态击倒。即使①_____________________,就如颜回“一箪食,一瓢饮,在陋巷”,也不改其乐。然而②______________________,现代人面临的是激烈的职场竞争压力,需要通过修身来达到心理等相对平衡的状态。因此,③____________________。

二、文言文阅读(19分)

阅读下面的文言文,完成8~11题。(19分)

项脊轩,旧南阁子也。室仅方丈,可容一人居。百年老屋,尘泥渗漉,雨泽下注,每移案,顾视无可置者。又北向,不能得日,日过午已昏。余稍为修葺,使不上漏。前辟四窗,垣墙周庭,以当南日;日影反照,室始洞然。又杂植兰桂竹木于庭,旧时栏楯,亦遂增胜。借书满架,偃仰啸歌,冥然兀坐。万籁有声,而庭阶寂寂,小鸟时来啄食,人至不去。三五之夜,明月半墙,桂影斑驳。风移影动,珊珊可爱。

然予居于此,多可喜,亦多可悲。先是,庭中通南北为一。迨诸父异爨,内外多置小门墙,往往而是。东犬西吠,客逾庖而宴,鸡栖于厅。庭中始为篱,已为墙,凡再变矣。家有老妪,尝居于此。妪,先大母婢也。乳二世,先妣抚之甚厚。室西连于中闺,先妣尝一至,妪每谓予曰:“某所,而母立于兹。”妪又曰:“汝姊在吾怀,呱呱而泣。娘以指叩门扉曰:‘儿寒乎?欲食乎?’吾从板外相为应答。”语未毕,余泣,妪亦泣。

8.下列句中加点字的解释不正确的一项是( )(3分)

A.尘泥渗漉,雨泽下注 泽:雨水

B.日影反照,室始洞然 洞然:明亮洞彻的样子

C.先是,庭中通南北为一 通:贯通

D.某所,而母立于兹 兹:那里

9.下列句中加点的词,意义和用法相同的一项是( )(3分)

A.每移案,顾视无可置者 人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?

B.垣墙周庭,以当南日 娘以指叩门扉曰

C.又杂植兰桂竹木于庭 家有老妪,尝居于此

D.客逾庖而宴 汝姊在吾怀,呱呱而泣

10.下列对原文有关内容的概括和分析,正确的一项是( )(3分)

A.分家后庭院内安置了许多小门,东家的狗向着西家叫,西家的狗向着东家叫,请客的时候,客人要越过厨房去吃饭,很不方便。

B.家中的老婆婆曾是作者去世的祖母的奴婢,她告诉作者,祖母曾拿一象笏给他,勉励他要努力学习。

C.作者的母亲在世时对子女关爱有加,她听到孩子的哭声,就关切地问寒问饥。

D.本文善于选取生活小事、平凡场景,表现人物的音容笑貌,寄托作者的深情,可谓“不事雕琢,而自有风味”。

11.把原文中画线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)借书满架,偃仰啸歌,冥然兀坐。

(2)庭中始为篱,已为墙,凡再变矣。

三、文学类文本阅读(15分)

阅读下面的文字,完成12~14题。

岁月钟声

汪曾祺

我读的小学是县立第五小学,简称五小,在城北承天寺的旁边,对面是天地坛。五小有一支校歌:“看吾校巍巍峻宇,连云栉比列其中。半城半郭尘嚣远,无女无男教育同。桃红李白,芬芳馥郁,一堂济济坐春风。愿少年,乘风破浪,他日毋忘化雨功。”

“巍巍峻宇”,“连云栉比”,实在过于夸张了。但记忆中学校门外的地势确比校内高,进大门,要下一个慢坡。慢坡的东端是门房,同时也是校工詹大胖子的宿舍。詹大胖子的主要职务是摇上课铃、下课铃。这间小屋原来盖了是为了当传达室用的,但五小没有什么事可传达,来了人,大摇大摆就进来了,詹大胖子连问也不问。这间小屋就成了詹大胖子宿舍。他在屋里坐着,看看钟。他屋里有一架挂钟。詹大胖子一早起来第一件事便是上钟。喀啦喀啦,上得很足,然后才去开大门。他看看钟,到时候了,就提了一只铃铛,走出来,一边走,一边摇:叮当,叮当,叮当……从南头摇到北头。上课了,学生奔到教室里,规规矩矩坐下来。

每逢国文课都是要背诵的。一年级开头是“大狗跳,小狗叫”,后面有《咏雪》这样的诗:“一片一片又一片,两片三片四五片,七片八片九十片,飞入芦花都不见。”我学这一课时才虚岁七岁,可是已经能够感受到“飞入芦花都不见”的美。我现在写散文、小说所用的方法,也许是从“飞入芦花都不见”悟出的。

后来,有一班毕业生凑钱买了一口小铜钟,送给母校留纪念,詹大胖子就从摇铃改为打钟。一口很好看的钟,黄铜的,亮晶晶的。铜钟用一条小铁链吊在小操场边的梧桐树上。铜钟有一个锤子,悬在当中,锤子下端垂下一条麻绳。詹大胖子扯动麻绳,钟就响了。

梧桐树一年一年长高了。钟也随着高了。五小的孩子也高了。

詹大胖子还有一件常做的事,是剪冬青树。詹大胖子很胖,但是剪起冬青树来很卖力,他好像跟冬青树有仇,又好像很爱这些树。

詹大胖子还做什么事呢?他给老师烧水。烧开水,烧洗脸水。教务处有一口煤球炉子,詹大胖子每天生炉子,用一把芭蕉扇忽哒忽哒地扇。煤球炉子上坐一把白铁壶。

每年寒假、暑假,詹大胖子要做一件事,到学生家去送成绩单。全校学生有二百人,詹大胖子一家一家去送。成绩单装在一个信封里,信封左边写着学生的住址、姓名,当中朱红的长方框里印了三个字“贵家长”。右侧下方盖了一个长方图章?县立第五小学,学生的家长是很重视成绩单的,他们拆开信封看:国语98,算术86……看完了就给詹大胖子酒钱。

詹大胖子和学生生活最最直接有关的,是他卖花生糖、芝麻糖。詹大胖子很坏,他的糖比外面摊子上的卖得贵。但是五小的学生只好跟他去买,因为学校有规定,不许“私出校门”。校长张蕴之不许詹大胖子卖糖,把他叫到校长室训了一顿。校长对学生说:学生在校不许吃零食;詹大胖子的糖不卫生;他赚学生的钱,不道德。但是詹大胖子还是卖,偷偷地卖。他摇下课铃或打上课钟的时候,左手捏着花生糖、芝麻糖,藏到袖筒里。有学生要买糖,走近来,他就做一个眼色,叫学生随他到校长、教员看不到的地方,接钱,给糖。五小的学生差不多全跟詹大胖子买过糖。他们长大了,想起五小,一定会想起詹大胖子,想起詹大胖子卖花生糖、芝麻糖。

詹大胖子的铃摇着摇着,钟打着打着,我们便长大了,便到了小学高年级了。

教五年级国文的是高北溟先生。他很喜欢我,我的作文几乎每次都是“甲上”。在他所授的古文中,我受影响最深的是明朝大散文家归有光的几篇代表作。归有光以轻淡的文笔写平常的人物,亲切而凄婉。这和我的气质很相近,我现在的小说里还时时回响着归有光的余韵。教六年级国文的是张敬斋,张先生据说很有学问,他教我们《老残游记》,讲得有声有色。给我留下印象最深的是大明湖上的对联?四面荷花三面柳,一城山色半城湖。

我对五小很有感情。每天上学,暑假、寒假还会想起到五小看看。有一年寒假,大雪之后,我到学校去,大门没有锁,轻轻一推,开了。没有一个人,连詹大胖子也不在。一片白雪,万籁俱静。我一个人踏雪走了一会,心里很感伤。

我十九岁离乡,六十六岁回故乡住了几天。我去看看我的母校:什么也没有了。承天寺、天地坛,都没有了。五小当然没有了。

这是我的小学,我亲爱的,亲爱的小学!?愿少年,乘风破浪,他日毋忘化雨功!?

(选自《汪曾祺散文选》 有删改)

12. 下列对散文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,最恰当的一项是( ?)(3分)

A.散文写詹大胖子剪冬青树,好像跟树有仇,又好像很爱这些树。这采用了儿童化的视角,既体现了儿童对剪树行为形象化的认知,又表现了詹大胖子的细致和认真。

B.散文写作者寒假到学校去,发现学校空无一人,唯余白雪,内心伤感。这不但写出了作者对五小的深情,还成为对未来作者离校去乡又再度回返却旧物不再的预叙。

C.散文结尾两段展现了情感的自然承接,年岁的沧桑和旧物的消失使情感走向低沉哀婉,但是后一段的深情告白,以及借校歌展现的豪慨气魄,又使得情感由低到高。

D.作者刻画詹大胖子的形象,采取了一种客观中立的情感倾向,记其功劳不露赞美,叙其违纪不加指摘,甚至将其违纪行为塑造为美好回忆,使其形象复杂、立体化。

13. 如何理解散文的标题“岁月钟声”,请简要说明?(6分)

14. 散文以追忆五小为背景,有一显一隐两种叙述追溯,显在的是追怀詹大胖子,其隐含的追溯是什么?这一追溯有何意义?请结合作品进行分析。(6分)

五、写作(60分)

15.阅读下面的材料,根据要求写作。

戏精,网络流行语,最早用来赞美很会表演的人。现在多指在某些特定的时间地点,通过追逐热点、模仿他人或用夸张的表情、动作等表演,来活跃周围气氛或者吸引他人眼球、获得更多关注的人。

对于戏精的看法,有褒有贬:有人认为,生活太乏味,自己给自己加点戏,快乐又有趣;也有人认为,带着面具通过浮夸的表演获得存在感很难获得真正的愉悦和认同。

对此你有何感触和思考?请联系现实生活,表明你的态度,阐述你的看法。要求:选好角度,明确文体,自拟标题,不要套作,不得抄袭;不少于800字。

高中语文中国古代诗歌散文欣赏第六单元检测卷

参考答案

1.D【解析】本题考查文言词语的意义和用法。D项,此处的“相”指诸侯祭祀或会盟、朝见天子时,替国君主持赞礼和司仪的官。

2.B【解析】本题考查文言词语的古今异义。A项,其实,古义:它的果实;今义:表示所说的是实际情况。B项,古今意思相同,都是“古代的人和事物留下的痕迹”。C项,几何,古义:多少;今义:几何学。D项,会同,古义:诸侯会盟,朝见天子;今义:跟有关方面会合起来(办事)。

3.B【解析】本题考查文言句式的辨识能力。B项与例句都是宾语前置句。A项,判断句;C项,省略“于”的介词结构后置;D项,介词结构后置句。

4.C【解析】本题考查辨识文言通假字的能力。A项,尔,通“耳”。B项,而,通“尔”。D项,与,通“欤”。

5. B【解析】B项,说孔子“厚此薄彼,不能一视同仁”不正确。

6. 9月28日在礼堂举办“《论语》吟诵比赛”。通过网上投票海选15人进入决赛。决赛设9个奖项,有五位评委现场打分,当场颁奖。赛前赛后以电视、网站、报纸宣传报道。

7. ①处于一种艰难的生存状态 ②绝大多数现代人已经不为生计所忧 ③现代人的修身与古人的修身不同

8.D【解析】本题考查理解常见文言实词在文中的含义。D项,“兹”,指示代词,这里。

9.C【解析】本题考查理解常见文言虚词在文中的含义。A项,回头看/表示较强的转折副词,可译为反而,却;B项,连词,用来/介词,用;C项,都是介词,在。D项,连词,表顺承关系/连词,表修饰关系。

10.B【解析】本题考查归纳内容要点、分析概括作者在文中的观点态度的能力。B项,张冠李戴,祖母执象笏事不是老妪告诉作者的,而是作者亲身经历的。

11. (1)借来的图书堆满了书架,我在这里生活悠然自得,有时长啸或吟唱,有时静悄悄地独自坐着。

(2)庭中开始用篱笆隔开,后来又用墙隔离,总共变动了两次。

【解析】本题考查文言文翻译能力。

参考译文:

项脊轩,是过去的南阁楼。屋里只有一丈见方,可以容纳一个人居住。这座百年老屋,(屋顶墙上的)泥土从上边漏下来,积聚的流水一直往下流淌;我每次动书桌,环视四周没有可以安置桌案的地方。屋子又朝北,不能被阳光照到,白天过了中午(屋内)就已昏暗。我稍稍修理了一下,使它不从上面漏土漏雨。在前面开了四扇窗子,在院子四周砌上围墙,用来挡住南面射来的日光,日光反射照耀,室内才明亮起来。我在庭院里随意地种上兰花、桂树、竹子等草木,往日的栏杆,也增加了新的光彩。家中的(这里不翻译成”借来的”)书摆满了书架,我仰头高声吟诵诗歌,有时又静静地独自端坐,自然界的万物皆有声音;庭院、台阶前静悄悄的,小鸟不时飞下来啄食,人走到它跟前也不离开。农历十五的夜晚,明月高悬,照亮半截墙壁,桂树的影子交杂错落,微风吹过影子摇动,可爱极了。

然而我住在这里,有许多值得高兴的事,也有许多值得悲伤的事。在这以前,庭院南北相通成为一体。等到伯父叔父们分了家,在室内外设置了许多小门,墙壁到处都是。分家后,狗把原住同一庭院的人当作陌生人,客人得越过厨房去吃饭,鸡在厅堂里栖息。庭院中开始是篱笆隔开,然后又砌成了墙,一共变了两次。家中有个老婆婆,曾经在这里居住过。这个老婆婆,是我死去的祖母的婢女,给两代人喂过奶,先母对她很好。房子的西边和内室相连,先母曾经常来。老婆婆常常对我说:”这个地方,你母亲曾经站在这儿。”老婆婆又说:”你姐姐在我怀中,呱呱地哭泣;你母亲用手指敲着房门说:‘孩子是冷呢,还是想吃东西呢?’我隔着门一一回答……”话还没有说完,我就哭起来,老婆婆也流下了眼泪。

12.C【解析】本题考查对散文综合赏析能力。C项,“散文结尾两段展现了情感的自然承接”不准确,错在“自然承接”,从文章最后两段来看,应该是情感的“某种断裂”,因为前一段低沉,后一段突然高亢,两者并非“自然承接”。

13.①“钟声”是成长“岁月”的象征,五小的孩子伴随着着詹大胖子的摇铃、打钟而成长。②“钟声”是往昔“岁月”的象征,詹大胖子的摇铃、打钟是五小生活的典型意象,凝结着对时光飞逝、旧物不再的感慨。③“钟声”成为全文的线索,“岁月”赋予其两重内涵,两者结合,使全文结构严密。

【解析】本题考查分析理解标题的能力。

14.①隐含的是对自身文学风格的形成因素的追溯。②从“飞入芦花都不见”悟出文学创作的方法,作品中回响着归有光的余韵。③意义:展现五小的生活对作者文学风格形成的影响,表达对五小深层的认同,结尾“他日勿忘化雨功”可证。

【解析】本题考查分析文章结构的能力。

15.【写作指导】本题考查写作的能力。本作文材料以网络热词“戏精”为切入点,于褒贬中探究生活的本质,让学生阐述对问题的看法,对材料的认知,对现实的判断。考生应紧扣“对于戏精的看法”的表述,作出自己的角度选择,要明确表明褒贬态度。可从认同的角度立意,分析适度的夸张和表演可以使生活更丰富更精彩的道理,现代生活压力越来越大,人们的灵魂很难找到一个可以慰藉的地方,这种表演能给人以安慰放松;可从反对的角度立意,强调做真实的自己,生活不需要面具;可从挖掘生活本质的深层立意,开展辩证分析,强调实力,拒绝作秀,如果人人作秀,人人带着面具出场,那我们的生活中还有哪些是真实的。

【参考例文】

加戏需适度

生命是一汪清泉,适当地产生波澜涟漪,泉水才能有流动,更有活力;一直死寂缺乏流动,泉水则会成为发臭的死水;动静太大,引得水花四溅,泉水容易流失。做一个“戏精”,也是如此。

生活太乏味,做个戏精给自己加点戏,无可厚非。大多数人的生活都是规律性的,学生按照固定的时间规划学习休息,上班族定时工作,老年人则淡淡然地准备安度晚年。一天天的都没什么变动,长年累月都这样生活,难免有些乏味。这时,自己给自己加点戏,生活才会更有趣。乐趣毕竟是要自己找的,无聊时自己找欢乐,才不会那么容易对自己的生活产生厌倦。在这个竞争激烈的时代,做个戏精给自己带来欢乐,可适当缓解压力。笑一笑,十年少,戏精活跃了氛围,不仅自己感到快乐,也能使他人进入快乐的状态,在特殊的背景下还可以打破尴尬,有利于人与人之间的交往。

戏精虽在加戏,但不可加太多,戏精做得再“精”也还是“戏”,戏终究还是表演出来的——面具外的自己,并不是真实的自己。有许多活跃在网络平台上的人,他们善于博人眼球,吸引关注,很多时候他们成功了。但戏精过头,露出破绽,极易被人发现而受人批判。另外,做一个“成精”了的戏精,自己未必就会真正获得欢乐。如果一个人本身就十分幽默风趣,即使做一个戏精,那也是符合自我的戏精;相反,如果一个人本来就比较内敛沉闷,不善表达,做一个戏精,其实是对自己的伤害,这种伤害更多的是在心里。

做一个戏精,要因时因情况来加戏。钱钟书与杨绛两个人都是十分幽默风趣的人,杨绛在丈夫逝世后,仍能保持那份幽默,不让自己的生活被悲伤沉郁笼罩。生活如戏,每个人都是演绎缤纷岁月的“戏精”,为一时惨淡的剧情加点戏,来一个华丽的展演,杨绛女士又何尝不是这样去做的呢?我们正处在高三攻坚期,偶尔加戏给生活增点料,未尝不可;被竞争和生活压力压得喘不过气来的人们,偶尔做做戏精,也是对自己的安慰。然而,一直戴着面具做戏精则会慢慢消磨掉自己。有的人沉溺于网络的虚拟世界中,在网上博关注、作秀,甚至与现实世界脱轨,但那并不是做真实的自己。面具载久了会忘了摘下来,人们认识的也只是面具下的你。

做一个合格的戏精,要先准确定位自己,坚守自己本来的样子,要做一流的自己,不做二流的别人,最多偶尔加加戏。

同课章节目录