高中语文《中国古代诗歌散文欣赏》第四单元检测卷含答案

文档属性

| 名称 | 高中语文《中国古代诗歌散文欣赏》第四单元检测卷含答案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 34.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-09-29 12:04:46 | ||

图片预览

文档简介

高中语文《中国古代诗歌散文欣赏》第四单元检测卷

考试时间:120分钟

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

一、基础题(26分)

1.下列各句中使用的加点词语,与例句用法相同的一项是( )(3分)?

例句:直夜溃围南出

A.项王乃复引兵而东

B.燕赵之收藏

C.而刀刃者无厚

D.项王则夜起

2. 下列句中不含通假字的一项是( )(3分)?

A.缦立远视

B.善刀而藏之

C.汉军围之数重

D.几可谓非贤大夫哉

3.下列对有关文学常识的表述,不正确的一项是( )(3分)?

A.《项羽之死》选自《史记?项羽本纪》。《史记》被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”,意为《史记》既是伟大的文学著作,又是伟大的历史著作。

B.《过小孤山大孤山》选自《入蜀记》,作者陆游,南宋著名的爱国诗人,留传下来的诗歌有九千多首,是我国文学史上留传下来的作品最多的诗人。

C.《庖丁解牛》选自《庄子?养生主》,庄子是战国时期的思想家。

D.《阿房宫赋》选自《樊川文集》作者杜牧,中唐著名诗人,他和李商隐并称“小李杜”。

4. 下列句子句式特点与其他三项不相同的一项是(( )(3分)?

A.大孤则四际渺弥皆大江,望之如浮水面,亦一奇也

B.此天之亡我,非战之罪也

C.东坡先生所谓“舟人指点岸如赪”者也

D.纵彼不言,籍独不愧于心乎

5. 下列加点词古今义基本相同的一项是( )(3分)?

A.吾知公长者

B.于是项王乃悲歌慷慨

C.令四面骑驰下,期山东为三处

D.江东虽小,地方千里

6.请以庄子为对象,仿照下面的示例写一段话。要求修辞手法相同,句式基本一致。(5分)

示例:

鲁迅是寂寞的,在浓黑的悲凉中,在麻木愚弱的民众中,独自彷徨呐喊;但他却在寂寞中找到了民族真正的病根,为昏睡的国人开出了一剂疗救精神的良方。

7.请结合李白其人及其诗歌,为李白写一则颁奖辞。要求:语言有表现力,形象生动,不少于80字。(6分)

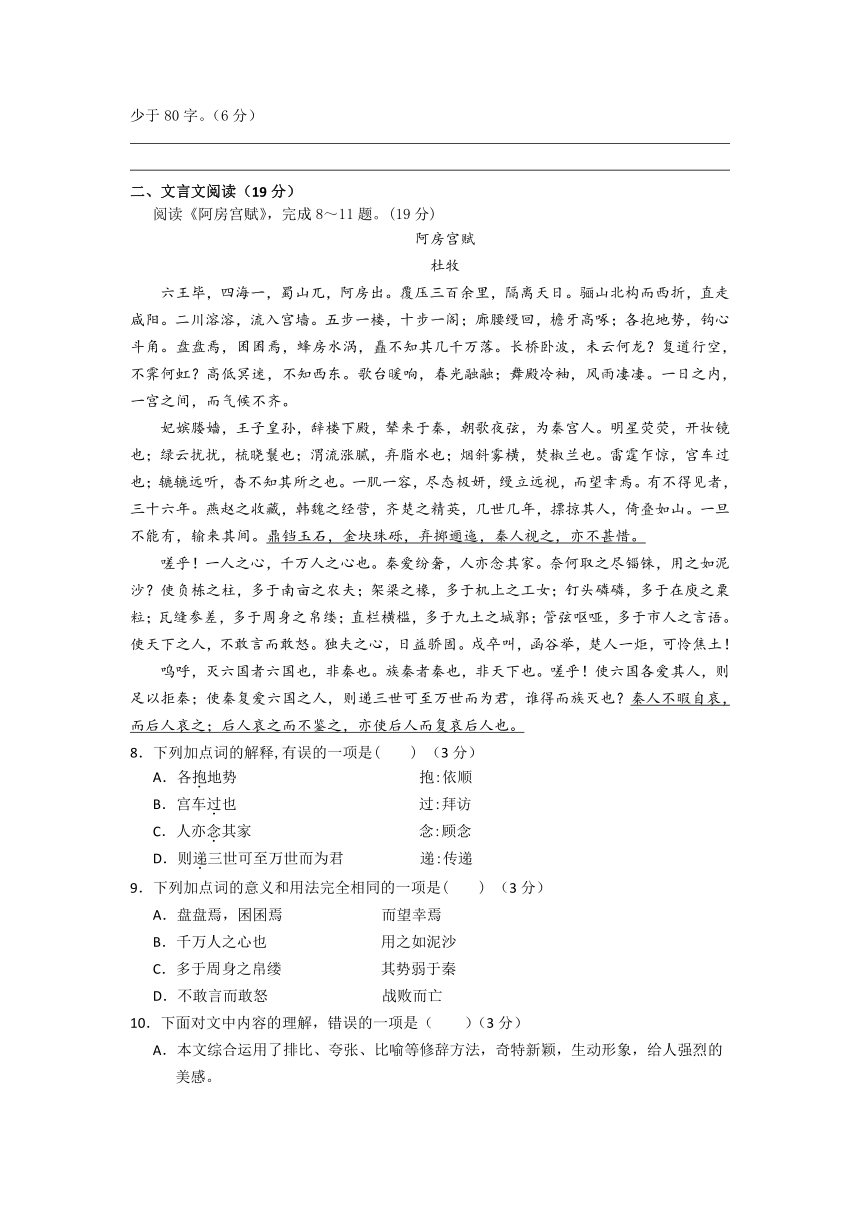

二、文言文阅读(19分)

阅读《阿房宫赋》,完成8~11题。(19分)

阿房宫赋

杜牧

六王毕,四海一,蜀山兀,阿房出。覆压三百余里,隔离天日。骊山北构而西折,直走咸阳。二川溶溶,流入宫墙。五步一楼,十步一阁;廊腰缦回,檐牙高啄;各抱地势,钩心斗角。盘盘焉,囷囷焉,蜂房水涡,矗不知其几千万落。长桥卧波,未云何龙?复道行空,不霁何虹?高低冥迷,不知西东。歌台暖响,春光融融;舞殿冷袖,风雨凄凄。一日之内,一宫之间,而气候不齐。

妃嫔媵嫱,王子皇孙,辞楼下殿,辇来于秦,朝歌夜弦,为秦宫人。明星荧荧,开妆镜也;绿云扰扰,梳晓鬟也;渭流涨腻,弃脂水也;烟斜雾横,焚椒兰也。雷霆乍惊,宫车过也;辘辘远听,杳不知其所之也。一肌一容,尽态极妍,缦立远视,而望幸焉。有不得见者,三十六年。燕赵之收藏,韩魏之经营,齐楚之精英,几世几年,摽掠其人,倚叠如山。一旦不能有,输来其间。鼎铛玉石,金块珠砾,弃掷逦迤,秦人视之,亦不甚惜。

嗟乎!一人之心,千万人之心也。秦爱纷奢,人亦念其家。奈何取之尽锱铢,用之如泥沙?使负栋之柱,多于南亩之农夫;架梁之椽,多于机上之工女;钉头磷磷,多于在庾之粟粒;瓦缝参差,多于周身之帛缕;直栏横槛,多于九土之城郭;管弦呕哑,多于市人之言语。使天下之人,不敢言而敢怒。独夫之心,日益骄固。戍卒叫,函谷举,楚人一炬,可怜焦土!

呜呼,灭六国者六国也,非秦也。族秦者秦也,非天下也。嗟乎!使六国各爱其人,则足以拒秦;使秦复爱六国之人,则递三世可至万世而为君,谁得而族灭也?秦人不暇自哀,而后人哀之;后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。

8.下列加点词的解释,有误的一项是( ) (3分)

A.各抱地势 抱:依顺

B.宫车过也 过:拜访

C.人亦念其家 念:顾念

D.则递三世可至万世而为君 递:传递

9.下列加点词的意义和用法完全相同的一项是( ) (3分)

A.盘盘焉,囷囷焉 而望幸焉

B.千万人之心也 用之如泥沙

C.多于周身之帛缕 其势弱于秦

D.不敢言而敢怒 战败而亡

10.下面对文中内容的理解,错误的一项是( )(3分)

A.本文综合运用了排比、夸张、比喻等修辞方法,奇特新颖,生动形象,给人强烈的美感。

B.文意第二自然段从“明星荧荧”到“焚椒兰也”,作者连用四个比喻句构成一个排比句,极写宫女之多,从侧面写出了统治者的荒淫。

C.文章第三自然段写秦始皇的暴政终于引发了天下百姓的强烈反抗,楚人项羽攻入咸阳后一把大火把阿房宫烧成了一片焦土。

D.《阿房宫赋》借写阿房言的兴亡。揭露了秦统治者的穷奢极欲,并借古讽今,阐述了天下兴亡的道理,以此讽刺当时统治者戒奢行仁政,与西汉贾谊的《过秦论》有异曲同工之妙。

11.把原文中画线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)鼎铛玉石,金块珠砾,弃掷逦迤,秦人视之,亦不甚惜。

(2)秦人不暇自哀,而后人衰之;后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。

三、文学类文本阅读(15分)

阅读下面的文字,完成12~14题。

杜甫的亭子

李新文

①不知不觉,我靠近了岳阳楼旁的怀甫亭。

②那会儿,夕阳与树上的枫叶一个颜色,风一吹,“哗啦啦”落下来,像一种叹息。一片叶子落在我的肩上,停泊了一会儿,画出一个弧,掉在地下。那一刹,我疑心这不止是一种生命的坠落,也是季节的归属。但,不管怎样,都是过程,让生命处于停泊状态的过程。其实,从石级到怀甫亭不过几十步的路程,但我走得很慢很慢,生怕时间加快脚步的速度,会将十多个世纪浓缩成一瞬。我知道,那掩在树林中的亭子,也同我一样在怀念着一个人的名字——杜甫。

③长满苔藓的石板路缓缓伸向亭子,并在时间里伸向远古的残唐。这条铺在夕阳里的路正向着北方,是通往古长安的方向。走在路上,分明感觉一千多年前的岁月在向我涌来。秋阳浓重,不知那个形销骨立的杜工部,是否还站在被秋风卷着茅草乱飞的屋檐下,拄着他的拐杖长长地叹息?是否还在一叶孤舟里念念不忘他的家国?也许,一路走来,还在一次次吟诵那痛彻肺腑的《三吏》《三别》吧。先生不到50,已长出满头白发。一阵风吹,皱纹散落一地。他从老家出发,直奔长安,折腾一番后,又从长安走向四川。不久,日子实在熬不下去了,只好又一次作生命的漂泊。于是,出长江,漂向烟波浩淼的洞庭湖。他风一程,雨一程,走在木叶凋零的季节里,心情一定是沉郁的。可不曾想,这岳阳楼下的亭子竟成了他灵魂的归属。

④那年,先生摇着木筏子来到了岳阳码头,把舵绳往岸边的树上一系,晃着枯叶般的身子向岳阳楼的方向走。那是个秋天的下午,阴云低沉,压得一湖秋水喘不过气来,这气氛,一如他老迈的气息。好不容易向上走出几步,一头白发被风吹乱,也懒得理会。他憋着一口气,使出洪荒之力朝头顶的岳阳楼爬。然而,这时的岳阳楼黯淡得不见几丝光彩,尤其远处的君山、近处的湖水似乎显得有气无力,像得了一场大病的人,向他投来无精打采的神色。他太累了。只好,一步一步地朝上爬,费了老大的劲,终于爬上神交已久的楼台。斜风细雨中, 楼阁一言不发,静静地立着,静默成雨中的一个意象。也许,楼台在这里等候他不少年了。

⑤他放眼一望,凄风苦雨,乌云斜飞,这样的气氛,更让他觉得自个儿像一只风雨里的孤鸟。“安史之乱”以来,他从长安一路走来,沿途躺着太多的饿殍,那景象,让人一望伤目。战争的惨烈,黎民百姓的苦处以及自身的孤单,一股脑儿在心头交集,起伏,缠绕,不觉一把老泪脱眶而出。泪水,迷蒙了他的双眼,也打湿了满腔的愁绪和那个寂寥的黄昏,连空中的鸥鸟也好像在为他哭泣。“昔闻洞庭水,今上岳阳楼。吴楚东南坼,乾坤日夜浮。亲朋无一字,老病有孤舟。戎马关山北,凭轩涕泗流。”每次读到这样的句子,我的心久久不能平静,似乎随手一抓,能从文字里抓出一把人世的苍凉,还有浓得发黑的哀愁。不言而喻,字里行间有着透骨的寒意和生命的渺茫,渗透着尖厉的生命大痛和锥心刺骨的生命体验。

⑥现在,我面临的气氛静得仿佛将许多事物化为了空无。我几乎是蹑手蹑脚地行进,生怕一不留神搅乱了先生的安静。这种静,对一个长年漂泊的人来说,何尝不是一种灵魂的安顿,就如一艘船在港湾里安然停泊,不再遭受风吹浪打,有一种回家的感觉,靠岸的气氛。岸,对一个诗人太重要了,是栖息,更是安放。不知怎的,突然觉得这个亭子甚而整个洞庭湖太小了,装不下他的灵魂。杜甫与李白完全不同,他们的精神视角的走向,一个朝上,一个向下。杜甫的眼睛和诗笔一直向着底层小百姓,在用灵魂与他们对话。

⑦亭子里有块石碑,刻着先生的诗《登岳阳楼》。我想,肯定不少人读过,但未必读懂了文字背后的大痛。

⑧先生走了,纪念他的亭子还在,并朝着他老家河南巩县的方向。年年岁岁,只有风在丈量着两者之间的距离。

(有删改)

12. 下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( ?)(3分)

A.文章开头的一句话,点明引发作者展开联想抒写情感的对象,总领下文。“靠近”与下文作者“走得很慢很慢”相呼应,突出作者登临的喜悦心情。

B.“一阵风吹,皱纹散落一地。”这句话形象地绘了晚年杜甫的苍老形象,而这苍老透露出杜甫饱尝了世间的战乱之苦、漂泊之苦、思念之苦。

C.文章第⑥段中“不知怎的,突然觉得……装不下他的灵魂”,形象地突显了杜甫的伟大和所承受的苦痛之重。

D.文章描写怀甫亭及其周围寂静的景物,在不断变换的景物中浮现杜甫的人生历程,增强了文章的感染力和文化意蕴。

13. 结合全文,谈谈你对文章第③段中画线句子的理解。(6分)

14. 作者为什么在题目中将“怀甫亭”称为“杜甫的亭子”?(6分)

五、写作(60分)

15.阅读下面的材料,根据要求写作。

时间,“黯淡了刀光剑影,远去了鼓角铮鸣”,“淹没了黄尘古道,荒芜了烽火边城”;岁月,“带不走那一串串熟悉的名字”:秦始皇、刘邦、唐太宗,荆轲、烛之武、蔺相如、廉颇、樊哙、苏武、孔子、庄子、司马迁、梁启超、苏轼、辛弃疾等。这些名字“在历史的天空闪烁”,人间有“一股英雄气在驰骋纵横”。

以上这些历史人物身上散发着的“英雄气”有许多依然有现实意义。对此你有怎样的理解和感悟呢?请从以上人物中选取两三个来解读。

要求:选好人物,使之形成有机的关联;选好角度,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

高中语文《中国古代诗歌散文欣赏》第四单元检测卷

参考答案

1.D【解析】本题考查文言实词在文中含义的能力。D项与例句都是名词做状语分别译为“在夜里”“向南”。A项,名词作动词,向东逃跑。B项,动词作名词,指收藏的金玉珍宝等物。C项,形容词作名词,厚度。

2.C【解析】本题考查辨识文言通假字的能力。A项,“缦”通“曼”。B项,“善”通“缮”。D项,“几”通“岂”。

3.A【解析】本题考查文学常识的识记能力。A项,“意为《史记》既是伟大的文学著作,又是伟大的历史著作。”表述有误,应为“《史记》既是伟大的历史著作,又是伟大的文学著作。”。

4.D【解析】本题考查文言句式的辨识能力。C项为介宾短语后置,A、B、D三项为判断句式。

5.B【解析】本题考理解常见文言实词在文中的含义。A项,长者:忠厚的人。今指年纪和辈分都高的人;年高有德的人。B项,慷慨:情绪激昂。C项,山东:这里指山的东面。今指山东省。D项,地方:区域面积。今指某一区域;空间的一部分;部位。

6. 庄子是寂寞的,在喧嚣的时代里,在窘迫的生活中,默默修身养性;但他却在寂寞中顿悟出了逍遥的真谛,为无路可走的人们打开了一扇开向清风明月的窗。

【解析】注意内容主题、修辞手法和结构模式的一致性。仔细分析例句可知:主题为“寂寞中做出伟大贡献”,修辞手法为“比喻”,结构模式为“转折”,由此结合庄子的事例仿写即可。

7.李白灿烂了整个盛唐星空。他飘逸,人生得意须尽欢;他自信,天生我材必有用;他狂放,我辈岂是蓬蒿人!他用美酒挥洒自己的豪情,用诗歌抒发自己的胸怀!李白,在气势恢弘的大唐景象中舞动着洒脱浪漫、傲岸挺拔的动人身影!

【解析】本题考查应用文写作的能力。结合人物经历与作品写颁奖辞,先回想学过的李白的诗歌,然后分析李白的性格特征和人生追求等,最后拟写答案。比如可写李白的狂放、旷达、飘逸等,也可写李白不与世俗同流合污的品格等,无论写什么,注意结合恰当的诗歌。

8.B【解析】本题考查理解常见文言实词在文中的含义的能力。B项,过,经过。

9.C【解析】本题考查文言虚词的意义和用法的能力。选项A,“焉”的样子/代词,自己;选项B“之”结构助词,的/代词,代指获得的东西;选项C,“于”介词,比;选项D,“而”,转折连词,却/因果连词。故答案选C。

10.B【解析】本题考查对文言文有关内容要点的概括和分析能力。B项,“……作者连用四个比喻句构成一个排比句”说法错误,应该是连用两个比喻句。

11. (1)把宝鼎当作铁锅,把美玉当作石头,把金子当作土块,把珍珠当作沙石。丢弃得到处都是,秦人看着这些宝物也不爱惜。

(2)秦朝统治者来不及为自己感到哀叹,而后世的人哀叹他们:后世人哀叹他们但又不引以为鉴,也会使更后世的人又为后世的人哀叹了。

【解析】本题考查文言文翻译能力。(1)中“鼎”“玉”“金”“珠”:名词的意动用法,把宝鼎当作……,把美玉当作……,把金子当作……,把珍珠当作……;“逦迤”,连续不断。这里有“连接着”、“到处都是”的意思;“之”,代词,代指上文说的宝物;“惜”,爱惜。(2)中的“不暇”,来不及;“自哀”,即“自哀”,哀叹自己,或者说为自己感到哀叹;“鉴”,以……为鉴。

参考译文:

六国统治结束,四海合而为一;蜀地的山变得光秃秃了,阿房宫建造出来了。覆盖三百多里地面,遮天蔽日。沿骊山向北建筑再往西转弯,直到咸阳。渭水、樊川浩浩荡荡,流进了宫墙。五步一座楼,十步一个阁,走廊如绸带般萦回,飞檐像鸟嘴般高啄。各自依着地形,四方向核心辐辏,又互相争雄斗势。楼阁盘结交错,曲折回旋,如密集的蜂房,如旋转的水涡,高高地耸立着,不知道它有几千万座。长桥横卧水波上,天空没有起云,何处飞来了苍龙?复道飞跨天空中,不是雨后刚晴,怎么出现了彩虹?房屋高高低低,幽深迷离,使人不能分辨东西。楼台上由于歌声响亮而充满暖意,有如春光融和;舞殿上由于舞袖飘拂而充满寒意,有如风雨凄冷。一天之中,一宫之内,而气候不相同。

六国的妃嫔侍妾、王子皇孙,离开自己的宫殿,坐着辇车来到秦国,早上唱歌,晚上奏乐,成为秦国的宫人。明亮的星星晶莹闪烁,那是宫女们打开了梳妆的镜子;乌青的云朵纷纷扰扰,那是宫女们在梳理晨妆的发髻;渭水涨起一层油腻,那是宫女们泼弃了的胭脂水;烟霭斜升云雾横绕,那是宫女们燃起了椒兰在熏香;雷霆突然震响,那是皇帝乘坐的宫车驶过;辘辘的车声越听越远,无影无踪,也不知道要去什么地方。她们每一片肌肤,每一种容颜,都美丽娇媚得无以复加,久久站立,倚门远眺,盼望着皇帝来临。有些人竟这样等了三十六年,都没能见到皇帝。燕国赵国收藏的金银,韩国魏国聚敛的珠玉,齐国楚国挑选的珍宝,是诸侯年深日久,从他们的老百姓那里掠夺来的,堆积如山。一旦国破家亡,这些再也不能占有了,都运送到阿房宫里来。宝鼎被当作铁锅,美玉被当作顽石,黄金被当作土块,珍珠被当作砂砾,随便丢弃,遍地都是,秦人看见这些,也并不觉得可惜。

唉,一个人的意愿,也就是千万人的意愿啊。秦皇喜欢繁华奢侈,人民也顾念他们自己的家呀。为什么掠取珍宝时连一锱一铢都搜刮干净,耗费起珍宝来竟像对待泥沙一样?致使承担栋梁的柱子,比田地里的农夫还多;架在梁上的椽子,比织机上的女工还多;梁柱上密集的钉头,比粮仓里的粟粒还多;瓦楞长短不一,比全身的丝缕还多;或直或横的栏杆,比全国的城郭还多;管弦奏出的嘈杂声音,比集市上的人声还多。看着这些天下的人民,口里不敢说,心里却敢愤怒。可是独夫民贼的思想,一天天更加骄横顽固。结果戍卒大呼而起,函谷关被一举攻下,楚兵一把大火,可惜阿房宫化为一片焦土。

啊,消灭六国的是六国自己啊,而不是秦国;消灭秦国的是秦王朝自己啊,不是天下的人。可叹呀!要是六国都能爱护自己的人民,就完全能够抵挡住秦国了。要是秦国能够爱护六国的人民,那么皇位就可以传到三世还可以传到万世做皇帝,谁能够族灭它呢?秦人来不及哀悼自己,而后人替他们哀伤;如果后人哀悼他们却不把他们作为鉴戒,只怕又会使更后的人又来哀悼这后人呢!

12.A【解析】本题考查对文本内容和艺术特色的分析鉴赏能力。A选项“突出作者登临的喜悦心情。”表述错误。纵观全文,应该是怀着一种沉重的心情登临怀甫亭的。

13.①作者的思绪在时空上的久远。②客死他乡的杜甫一直思念着家乡、关心着国家。

【解析】本题考查理解文中重要句子含义的能力。本题中划线句子“长满苔藓的石板路缓缓伸向亭子,并在时间里伸向远古的残唐。这条铺在夕阳里的路正向着北方,是通往古长安的方向。”此句的表层含义应该是:①作者的思绪在时空上的久远。深层含义应该是:②客死他乡的杜甫一直思念着家乡、关心着国家。

14.怀甫亭是后人为纪念杜甫而修建的,但在作者看来怀甫亭是杜甫人生的最后一站,是他灵魂的归属,是他灵魂的安顿地。文章题日这样称谓更能表现出作者对杜甫的敬仰和追念。

【解析】本题考査对标题的探究能力。本题中,首先应明确“怀甫亭”的意思,然后再分析“杜甫的亭子”包含了什么内涵。“怀甫亭”,“怀”意思是“怀念”,“甫”是指杜甫,命名为“怀甫亭”说明该亭子是后人为纪念杜甫而建的,表达后人对杜甫的怀念;而“杜甫的亭子”明确了“亭子”和“杜甫”之间的关联,如第三段“可不曾想,这岳阳楼下的亭子竟成了他灵魂的归属”,第四段“斜风细雨中,楼阁一言不发,静静地立着,静默成雨中的一个意象。也许,楼台在这里等候他不少年了”,第六段“生怕一不留神搅乱了先生的安静。这种静,对一个长年漂泊的人来说,何尝不是一种灵魂的安顿,就如一艘船在港湾里安然停泊,不再遭受风吹浪打,有一种回家的感觉,靠岸的气氛。岸,对一个诗人太重要了,是栖息,更是安放”,由这些内容可知,怀甫亭是杜甫人生的最后一站,是他灵魂的归属,是他灵魂的安顿地,作者用“杜甫的亭子”来命名,更好地表现出作者对杜甫的敬仰和追念。考生结合这些内容答题即可。”。

15.【作文指导】本题考查写作的能力。材料中的这些人物来源于课本,他们的事迹和品质是学生熟悉的。当然,学生可以跳出课本的限制,对人物有更深入的解读,但是一定要符合历史的真实。正因为如此,这次作文的立意是很丰富的。其用意就是通过对材料中的历史人物品质精神的解读考查学生对“英雄气”的理解,并且这种“英雄气”跨越时空,依然“有现实意义”。因此在行文过程中,不能单纯地解读人物,而是要挖掘不同人物精神品质的内在关联,并且呈现出“英雄气”的内涵及现实意义。

【例文】

胸怀祖国

爱国是一个亘古不变的话题。胸怀祖国自有一股英雄气。

读屈原的名辞《离骚》后,有人写下这样的诗句:

你埋下了一坛老酒/酒坛上的红纸/沉沉地写着黑字/——魂/每当到了汩罗江悲凄的那一天/那酒坛里就溢出芦叶的清香/回荡起亘古不变的激昂/路漫漫其修远兮/吾将上下而求索……/几千年了/喝过这坛酒的人/都醉成了龙的脊梁……

是什么使诗人心潮澎湃?是《离骚》的字字泣泪,是屈原的拳拳赤心,是涌动的爱国情,是炽热的报国心。

爱国——一种神圣、深厚、热烈的情感,它藏于内心深处,居于所有情感之上。它是一条纽带,一个号令,一个民族挺立的信念,一个国家强盛的基石。它与生命同在,一旦触动它的密码,它便如潮水般汹涌而出,气势磅礴。悠悠五千年,无数仁人志士用鲜血践约对它的承诺;纵横九万里,无数中华儿女用奋斗诠释对它的忠诚。爱国——一种超越时间空间,最纯洁、最敏锐、最强烈的精神力量,一个民族屹立不倒的精魂。

一个真正的人,首先必须是一个爱国的人。一个人,没有脊梁骨,便不能直立行走;一个人,不属于他的祖国,便不属于人类。

是的,胸怀祖国!

荒凉的北海,羊群咩咩地叫着,不远处坐着一位手持汉节的人,从黑发到白头,用半生的心血续写着丹青。南方,皇帝一代又一代,然而,谁也不记得,遥远的北海上,立着一座汉朝不倒的丰碑。

汉节上的漆一层层褪去,老人的眼里却始终燃着一丝火光。匈奴的可汗惧怕:"怎么还有这么固执的人?"他更无法理解,这半生的重量承起的竟是中华民族永世的骄傲!

在生命的天平上,有人只念个人的荣辱得失,但是更有人胸怀天下,把国家的繁荣太平,民族的坚贞气节放在心上。恰恰是这些人,托起生命的天平,紧握永恒的绳索,在生命与永恒的拔河中,探到永恒的答案。

不能忘记,曹植“捐躯赴国难,视死忽如归”的慷慨凛然,陆游“僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台”的矢志不移,霍去病“不灭匈奴不为家”的激昂豪迈,文天祥“人生自古谁无死,留取丹青照汗青”英雄气概!

沧桑的岁月已留痕,繁荣的祖国正兴盛。我们是祖国的骄子,是新时代的宠儿。风华正茂的一代啊,怎样用钢筋铁骨支撑起共和国的大厦,怎样迈开走向世界的步伐?同学们,祖国在我们心中,我们就应该为之而付诸努力。努力学习吧,直到我们反躬自问时能问心无愧地说:“祖国在我心中!”

考试时间:120分钟

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

一、基础题(26分)

1.下列各句中使用的加点词语,与例句用法相同的一项是( )(3分)?

例句:直夜溃围南出

A.项王乃复引兵而东

B.燕赵之收藏

C.而刀刃者无厚

D.项王则夜起

2. 下列句中不含通假字的一项是( )(3分)?

A.缦立远视

B.善刀而藏之

C.汉军围之数重

D.几可谓非贤大夫哉

3.下列对有关文学常识的表述,不正确的一项是( )(3分)?

A.《项羽之死》选自《史记?项羽本纪》。《史记》被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”,意为《史记》既是伟大的文学著作,又是伟大的历史著作。

B.《过小孤山大孤山》选自《入蜀记》,作者陆游,南宋著名的爱国诗人,留传下来的诗歌有九千多首,是我国文学史上留传下来的作品最多的诗人。

C.《庖丁解牛》选自《庄子?养生主》,庄子是战国时期的思想家。

D.《阿房宫赋》选自《樊川文集》作者杜牧,中唐著名诗人,他和李商隐并称“小李杜”。

4. 下列句子句式特点与其他三项不相同的一项是(( )(3分)?

A.大孤则四际渺弥皆大江,望之如浮水面,亦一奇也

B.此天之亡我,非战之罪也

C.东坡先生所谓“舟人指点岸如赪”者也

D.纵彼不言,籍独不愧于心乎

5. 下列加点词古今义基本相同的一项是( )(3分)?

A.吾知公长者

B.于是项王乃悲歌慷慨

C.令四面骑驰下,期山东为三处

D.江东虽小,地方千里

6.请以庄子为对象,仿照下面的示例写一段话。要求修辞手法相同,句式基本一致。(5分)

示例:

鲁迅是寂寞的,在浓黑的悲凉中,在麻木愚弱的民众中,独自彷徨呐喊;但他却在寂寞中找到了民族真正的病根,为昏睡的国人开出了一剂疗救精神的良方。

7.请结合李白其人及其诗歌,为李白写一则颁奖辞。要求:语言有表现力,形象生动,不少于80字。(6分)

二、文言文阅读(19分)

阅读《阿房宫赋》,完成8~11题。(19分)

阿房宫赋

杜牧

六王毕,四海一,蜀山兀,阿房出。覆压三百余里,隔离天日。骊山北构而西折,直走咸阳。二川溶溶,流入宫墙。五步一楼,十步一阁;廊腰缦回,檐牙高啄;各抱地势,钩心斗角。盘盘焉,囷囷焉,蜂房水涡,矗不知其几千万落。长桥卧波,未云何龙?复道行空,不霁何虹?高低冥迷,不知西东。歌台暖响,春光融融;舞殿冷袖,风雨凄凄。一日之内,一宫之间,而气候不齐。

妃嫔媵嫱,王子皇孙,辞楼下殿,辇来于秦,朝歌夜弦,为秦宫人。明星荧荧,开妆镜也;绿云扰扰,梳晓鬟也;渭流涨腻,弃脂水也;烟斜雾横,焚椒兰也。雷霆乍惊,宫车过也;辘辘远听,杳不知其所之也。一肌一容,尽态极妍,缦立远视,而望幸焉。有不得见者,三十六年。燕赵之收藏,韩魏之经营,齐楚之精英,几世几年,摽掠其人,倚叠如山。一旦不能有,输来其间。鼎铛玉石,金块珠砾,弃掷逦迤,秦人视之,亦不甚惜。

嗟乎!一人之心,千万人之心也。秦爱纷奢,人亦念其家。奈何取之尽锱铢,用之如泥沙?使负栋之柱,多于南亩之农夫;架梁之椽,多于机上之工女;钉头磷磷,多于在庾之粟粒;瓦缝参差,多于周身之帛缕;直栏横槛,多于九土之城郭;管弦呕哑,多于市人之言语。使天下之人,不敢言而敢怒。独夫之心,日益骄固。戍卒叫,函谷举,楚人一炬,可怜焦土!

呜呼,灭六国者六国也,非秦也。族秦者秦也,非天下也。嗟乎!使六国各爱其人,则足以拒秦;使秦复爱六国之人,则递三世可至万世而为君,谁得而族灭也?秦人不暇自哀,而后人哀之;后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。

8.下列加点词的解释,有误的一项是( ) (3分)

A.各抱地势 抱:依顺

B.宫车过也 过:拜访

C.人亦念其家 念:顾念

D.则递三世可至万世而为君 递:传递

9.下列加点词的意义和用法完全相同的一项是( ) (3分)

A.盘盘焉,囷囷焉 而望幸焉

B.千万人之心也 用之如泥沙

C.多于周身之帛缕 其势弱于秦

D.不敢言而敢怒 战败而亡

10.下面对文中内容的理解,错误的一项是( )(3分)

A.本文综合运用了排比、夸张、比喻等修辞方法,奇特新颖,生动形象,给人强烈的美感。

B.文意第二自然段从“明星荧荧”到“焚椒兰也”,作者连用四个比喻句构成一个排比句,极写宫女之多,从侧面写出了统治者的荒淫。

C.文章第三自然段写秦始皇的暴政终于引发了天下百姓的强烈反抗,楚人项羽攻入咸阳后一把大火把阿房宫烧成了一片焦土。

D.《阿房宫赋》借写阿房言的兴亡。揭露了秦统治者的穷奢极欲,并借古讽今,阐述了天下兴亡的道理,以此讽刺当时统治者戒奢行仁政,与西汉贾谊的《过秦论》有异曲同工之妙。

11.把原文中画线的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)鼎铛玉石,金块珠砾,弃掷逦迤,秦人视之,亦不甚惜。

(2)秦人不暇自哀,而后人衰之;后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。

三、文学类文本阅读(15分)

阅读下面的文字,完成12~14题。

杜甫的亭子

李新文

①不知不觉,我靠近了岳阳楼旁的怀甫亭。

②那会儿,夕阳与树上的枫叶一个颜色,风一吹,“哗啦啦”落下来,像一种叹息。一片叶子落在我的肩上,停泊了一会儿,画出一个弧,掉在地下。那一刹,我疑心这不止是一种生命的坠落,也是季节的归属。但,不管怎样,都是过程,让生命处于停泊状态的过程。其实,从石级到怀甫亭不过几十步的路程,但我走得很慢很慢,生怕时间加快脚步的速度,会将十多个世纪浓缩成一瞬。我知道,那掩在树林中的亭子,也同我一样在怀念着一个人的名字——杜甫。

③长满苔藓的石板路缓缓伸向亭子,并在时间里伸向远古的残唐。这条铺在夕阳里的路正向着北方,是通往古长安的方向。走在路上,分明感觉一千多年前的岁月在向我涌来。秋阳浓重,不知那个形销骨立的杜工部,是否还站在被秋风卷着茅草乱飞的屋檐下,拄着他的拐杖长长地叹息?是否还在一叶孤舟里念念不忘他的家国?也许,一路走来,还在一次次吟诵那痛彻肺腑的《三吏》《三别》吧。先生不到50,已长出满头白发。一阵风吹,皱纹散落一地。他从老家出发,直奔长安,折腾一番后,又从长安走向四川。不久,日子实在熬不下去了,只好又一次作生命的漂泊。于是,出长江,漂向烟波浩淼的洞庭湖。他风一程,雨一程,走在木叶凋零的季节里,心情一定是沉郁的。可不曾想,这岳阳楼下的亭子竟成了他灵魂的归属。

④那年,先生摇着木筏子来到了岳阳码头,把舵绳往岸边的树上一系,晃着枯叶般的身子向岳阳楼的方向走。那是个秋天的下午,阴云低沉,压得一湖秋水喘不过气来,这气氛,一如他老迈的气息。好不容易向上走出几步,一头白发被风吹乱,也懒得理会。他憋着一口气,使出洪荒之力朝头顶的岳阳楼爬。然而,这时的岳阳楼黯淡得不见几丝光彩,尤其远处的君山、近处的湖水似乎显得有气无力,像得了一场大病的人,向他投来无精打采的神色。他太累了。只好,一步一步地朝上爬,费了老大的劲,终于爬上神交已久的楼台。斜风细雨中, 楼阁一言不发,静静地立着,静默成雨中的一个意象。也许,楼台在这里等候他不少年了。

⑤他放眼一望,凄风苦雨,乌云斜飞,这样的气氛,更让他觉得自个儿像一只风雨里的孤鸟。“安史之乱”以来,他从长安一路走来,沿途躺着太多的饿殍,那景象,让人一望伤目。战争的惨烈,黎民百姓的苦处以及自身的孤单,一股脑儿在心头交集,起伏,缠绕,不觉一把老泪脱眶而出。泪水,迷蒙了他的双眼,也打湿了满腔的愁绪和那个寂寥的黄昏,连空中的鸥鸟也好像在为他哭泣。“昔闻洞庭水,今上岳阳楼。吴楚东南坼,乾坤日夜浮。亲朋无一字,老病有孤舟。戎马关山北,凭轩涕泗流。”每次读到这样的句子,我的心久久不能平静,似乎随手一抓,能从文字里抓出一把人世的苍凉,还有浓得发黑的哀愁。不言而喻,字里行间有着透骨的寒意和生命的渺茫,渗透着尖厉的生命大痛和锥心刺骨的生命体验。

⑥现在,我面临的气氛静得仿佛将许多事物化为了空无。我几乎是蹑手蹑脚地行进,生怕一不留神搅乱了先生的安静。这种静,对一个长年漂泊的人来说,何尝不是一种灵魂的安顿,就如一艘船在港湾里安然停泊,不再遭受风吹浪打,有一种回家的感觉,靠岸的气氛。岸,对一个诗人太重要了,是栖息,更是安放。不知怎的,突然觉得这个亭子甚而整个洞庭湖太小了,装不下他的灵魂。杜甫与李白完全不同,他们的精神视角的走向,一个朝上,一个向下。杜甫的眼睛和诗笔一直向着底层小百姓,在用灵魂与他们对话。

⑦亭子里有块石碑,刻着先生的诗《登岳阳楼》。我想,肯定不少人读过,但未必读懂了文字背后的大痛。

⑧先生走了,纪念他的亭子还在,并朝着他老家河南巩县的方向。年年岁岁,只有风在丈量着两者之间的距离。

(有删改)

12. 下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( ?)(3分)

A.文章开头的一句话,点明引发作者展开联想抒写情感的对象,总领下文。“靠近”与下文作者“走得很慢很慢”相呼应,突出作者登临的喜悦心情。

B.“一阵风吹,皱纹散落一地。”这句话形象地绘了晚年杜甫的苍老形象,而这苍老透露出杜甫饱尝了世间的战乱之苦、漂泊之苦、思念之苦。

C.文章第⑥段中“不知怎的,突然觉得……装不下他的灵魂”,形象地突显了杜甫的伟大和所承受的苦痛之重。

D.文章描写怀甫亭及其周围寂静的景物,在不断变换的景物中浮现杜甫的人生历程,增强了文章的感染力和文化意蕴。

13. 结合全文,谈谈你对文章第③段中画线句子的理解。(6分)

14. 作者为什么在题目中将“怀甫亭”称为“杜甫的亭子”?(6分)

五、写作(60分)

15.阅读下面的材料,根据要求写作。

时间,“黯淡了刀光剑影,远去了鼓角铮鸣”,“淹没了黄尘古道,荒芜了烽火边城”;岁月,“带不走那一串串熟悉的名字”:秦始皇、刘邦、唐太宗,荆轲、烛之武、蔺相如、廉颇、樊哙、苏武、孔子、庄子、司马迁、梁启超、苏轼、辛弃疾等。这些名字“在历史的天空闪烁”,人间有“一股英雄气在驰骋纵横”。

以上这些历史人物身上散发着的“英雄气”有许多依然有现实意义。对此你有怎样的理解和感悟呢?请从以上人物中选取两三个来解读。

要求:选好人物,使之形成有机的关联;选好角度,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

高中语文《中国古代诗歌散文欣赏》第四单元检测卷

参考答案

1.D【解析】本题考查文言实词在文中含义的能力。D项与例句都是名词做状语分别译为“在夜里”“向南”。A项,名词作动词,向东逃跑。B项,动词作名词,指收藏的金玉珍宝等物。C项,形容词作名词,厚度。

2.C【解析】本题考查辨识文言通假字的能力。A项,“缦”通“曼”。B项,“善”通“缮”。D项,“几”通“岂”。

3.A【解析】本题考查文学常识的识记能力。A项,“意为《史记》既是伟大的文学著作,又是伟大的历史著作。”表述有误,应为“《史记》既是伟大的历史著作,又是伟大的文学著作。”。

4.D【解析】本题考查文言句式的辨识能力。C项为介宾短语后置,A、B、D三项为判断句式。

5.B【解析】本题考理解常见文言实词在文中的含义。A项,长者:忠厚的人。今指年纪和辈分都高的人;年高有德的人。B项,慷慨:情绪激昂。C项,山东:这里指山的东面。今指山东省。D项,地方:区域面积。今指某一区域;空间的一部分;部位。

6. 庄子是寂寞的,在喧嚣的时代里,在窘迫的生活中,默默修身养性;但他却在寂寞中顿悟出了逍遥的真谛,为无路可走的人们打开了一扇开向清风明月的窗。

【解析】注意内容主题、修辞手法和结构模式的一致性。仔细分析例句可知:主题为“寂寞中做出伟大贡献”,修辞手法为“比喻”,结构模式为“转折”,由此结合庄子的事例仿写即可。

7.李白灿烂了整个盛唐星空。他飘逸,人生得意须尽欢;他自信,天生我材必有用;他狂放,我辈岂是蓬蒿人!他用美酒挥洒自己的豪情,用诗歌抒发自己的胸怀!李白,在气势恢弘的大唐景象中舞动着洒脱浪漫、傲岸挺拔的动人身影!

【解析】本题考查应用文写作的能力。结合人物经历与作品写颁奖辞,先回想学过的李白的诗歌,然后分析李白的性格特征和人生追求等,最后拟写答案。比如可写李白的狂放、旷达、飘逸等,也可写李白不与世俗同流合污的品格等,无论写什么,注意结合恰当的诗歌。

8.B【解析】本题考查理解常见文言实词在文中的含义的能力。B项,过,经过。

9.C【解析】本题考查文言虚词的意义和用法的能力。选项A,“焉”的样子/代词,自己;选项B“之”结构助词,的/代词,代指获得的东西;选项C,“于”介词,比;选项D,“而”,转折连词,却/因果连词。故答案选C。

10.B【解析】本题考查对文言文有关内容要点的概括和分析能力。B项,“……作者连用四个比喻句构成一个排比句”说法错误,应该是连用两个比喻句。

11. (1)把宝鼎当作铁锅,把美玉当作石头,把金子当作土块,把珍珠当作沙石。丢弃得到处都是,秦人看着这些宝物也不爱惜。

(2)秦朝统治者来不及为自己感到哀叹,而后世的人哀叹他们:后世人哀叹他们但又不引以为鉴,也会使更后世的人又为后世的人哀叹了。

【解析】本题考查文言文翻译能力。(1)中“鼎”“玉”“金”“珠”:名词的意动用法,把宝鼎当作……,把美玉当作……,把金子当作……,把珍珠当作……;“逦迤”,连续不断。这里有“连接着”、“到处都是”的意思;“之”,代词,代指上文说的宝物;“惜”,爱惜。(2)中的“不暇”,来不及;“自哀”,即“自哀”,哀叹自己,或者说为自己感到哀叹;“鉴”,以……为鉴。

参考译文:

六国统治结束,四海合而为一;蜀地的山变得光秃秃了,阿房宫建造出来了。覆盖三百多里地面,遮天蔽日。沿骊山向北建筑再往西转弯,直到咸阳。渭水、樊川浩浩荡荡,流进了宫墙。五步一座楼,十步一个阁,走廊如绸带般萦回,飞檐像鸟嘴般高啄。各自依着地形,四方向核心辐辏,又互相争雄斗势。楼阁盘结交错,曲折回旋,如密集的蜂房,如旋转的水涡,高高地耸立着,不知道它有几千万座。长桥横卧水波上,天空没有起云,何处飞来了苍龙?复道飞跨天空中,不是雨后刚晴,怎么出现了彩虹?房屋高高低低,幽深迷离,使人不能分辨东西。楼台上由于歌声响亮而充满暖意,有如春光融和;舞殿上由于舞袖飘拂而充满寒意,有如风雨凄冷。一天之中,一宫之内,而气候不相同。

六国的妃嫔侍妾、王子皇孙,离开自己的宫殿,坐着辇车来到秦国,早上唱歌,晚上奏乐,成为秦国的宫人。明亮的星星晶莹闪烁,那是宫女们打开了梳妆的镜子;乌青的云朵纷纷扰扰,那是宫女们在梳理晨妆的发髻;渭水涨起一层油腻,那是宫女们泼弃了的胭脂水;烟霭斜升云雾横绕,那是宫女们燃起了椒兰在熏香;雷霆突然震响,那是皇帝乘坐的宫车驶过;辘辘的车声越听越远,无影无踪,也不知道要去什么地方。她们每一片肌肤,每一种容颜,都美丽娇媚得无以复加,久久站立,倚门远眺,盼望着皇帝来临。有些人竟这样等了三十六年,都没能见到皇帝。燕国赵国收藏的金银,韩国魏国聚敛的珠玉,齐国楚国挑选的珍宝,是诸侯年深日久,从他们的老百姓那里掠夺来的,堆积如山。一旦国破家亡,这些再也不能占有了,都运送到阿房宫里来。宝鼎被当作铁锅,美玉被当作顽石,黄金被当作土块,珍珠被当作砂砾,随便丢弃,遍地都是,秦人看见这些,也并不觉得可惜。

唉,一个人的意愿,也就是千万人的意愿啊。秦皇喜欢繁华奢侈,人民也顾念他们自己的家呀。为什么掠取珍宝时连一锱一铢都搜刮干净,耗费起珍宝来竟像对待泥沙一样?致使承担栋梁的柱子,比田地里的农夫还多;架在梁上的椽子,比织机上的女工还多;梁柱上密集的钉头,比粮仓里的粟粒还多;瓦楞长短不一,比全身的丝缕还多;或直或横的栏杆,比全国的城郭还多;管弦奏出的嘈杂声音,比集市上的人声还多。看着这些天下的人民,口里不敢说,心里却敢愤怒。可是独夫民贼的思想,一天天更加骄横顽固。结果戍卒大呼而起,函谷关被一举攻下,楚兵一把大火,可惜阿房宫化为一片焦土。

啊,消灭六国的是六国自己啊,而不是秦国;消灭秦国的是秦王朝自己啊,不是天下的人。可叹呀!要是六国都能爱护自己的人民,就完全能够抵挡住秦国了。要是秦国能够爱护六国的人民,那么皇位就可以传到三世还可以传到万世做皇帝,谁能够族灭它呢?秦人来不及哀悼自己,而后人替他们哀伤;如果后人哀悼他们却不把他们作为鉴戒,只怕又会使更后的人又来哀悼这后人呢!

12.A【解析】本题考查对文本内容和艺术特色的分析鉴赏能力。A选项“突出作者登临的喜悦心情。”表述错误。纵观全文,应该是怀着一种沉重的心情登临怀甫亭的。

13.①作者的思绪在时空上的久远。②客死他乡的杜甫一直思念着家乡、关心着国家。

【解析】本题考查理解文中重要句子含义的能力。本题中划线句子“长满苔藓的石板路缓缓伸向亭子,并在时间里伸向远古的残唐。这条铺在夕阳里的路正向着北方,是通往古长安的方向。”此句的表层含义应该是:①作者的思绪在时空上的久远。深层含义应该是:②客死他乡的杜甫一直思念着家乡、关心着国家。

14.怀甫亭是后人为纪念杜甫而修建的,但在作者看来怀甫亭是杜甫人生的最后一站,是他灵魂的归属,是他灵魂的安顿地。文章题日这样称谓更能表现出作者对杜甫的敬仰和追念。

【解析】本题考査对标题的探究能力。本题中,首先应明确“怀甫亭”的意思,然后再分析“杜甫的亭子”包含了什么内涵。“怀甫亭”,“怀”意思是“怀念”,“甫”是指杜甫,命名为“怀甫亭”说明该亭子是后人为纪念杜甫而建的,表达后人对杜甫的怀念;而“杜甫的亭子”明确了“亭子”和“杜甫”之间的关联,如第三段“可不曾想,这岳阳楼下的亭子竟成了他灵魂的归属”,第四段“斜风细雨中,楼阁一言不发,静静地立着,静默成雨中的一个意象。也许,楼台在这里等候他不少年了”,第六段“生怕一不留神搅乱了先生的安静。这种静,对一个长年漂泊的人来说,何尝不是一种灵魂的安顿,就如一艘船在港湾里安然停泊,不再遭受风吹浪打,有一种回家的感觉,靠岸的气氛。岸,对一个诗人太重要了,是栖息,更是安放”,由这些内容可知,怀甫亭是杜甫人生的最后一站,是他灵魂的归属,是他灵魂的安顿地,作者用“杜甫的亭子”来命名,更好地表现出作者对杜甫的敬仰和追念。考生结合这些内容答题即可。”。

15.【作文指导】本题考查写作的能力。材料中的这些人物来源于课本,他们的事迹和品质是学生熟悉的。当然,学生可以跳出课本的限制,对人物有更深入的解读,但是一定要符合历史的真实。正因为如此,这次作文的立意是很丰富的。其用意就是通过对材料中的历史人物品质精神的解读考查学生对“英雄气”的理解,并且这种“英雄气”跨越时空,依然“有现实意义”。因此在行文过程中,不能单纯地解读人物,而是要挖掘不同人物精神品质的内在关联,并且呈现出“英雄气”的内涵及现实意义。

【例文】

胸怀祖国

爱国是一个亘古不变的话题。胸怀祖国自有一股英雄气。

读屈原的名辞《离骚》后,有人写下这样的诗句:

你埋下了一坛老酒/酒坛上的红纸/沉沉地写着黑字/——魂/每当到了汩罗江悲凄的那一天/那酒坛里就溢出芦叶的清香/回荡起亘古不变的激昂/路漫漫其修远兮/吾将上下而求索……/几千年了/喝过这坛酒的人/都醉成了龙的脊梁……

是什么使诗人心潮澎湃?是《离骚》的字字泣泪,是屈原的拳拳赤心,是涌动的爱国情,是炽热的报国心。

爱国——一种神圣、深厚、热烈的情感,它藏于内心深处,居于所有情感之上。它是一条纽带,一个号令,一个民族挺立的信念,一个国家强盛的基石。它与生命同在,一旦触动它的密码,它便如潮水般汹涌而出,气势磅礴。悠悠五千年,无数仁人志士用鲜血践约对它的承诺;纵横九万里,无数中华儿女用奋斗诠释对它的忠诚。爱国——一种超越时间空间,最纯洁、最敏锐、最强烈的精神力量,一个民族屹立不倒的精魂。

一个真正的人,首先必须是一个爱国的人。一个人,没有脊梁骨,便不能直立行走;一个人,不属于他的祖国,便不属于人类。

是的,胸怀祖国!

荒凉的北海,羊群咩咩地叫着,不远处坐着一位手持汉节的人,从黑发到白头,用半生的心血续写着丹青。南方,皇帝一代又一代,然而,谁也不记得,遥远的北海上,立着一座汉朝不倒的丰碑。

汉节上的漆一层层褪去,老人的眼里却始终燃着一丝火光。匈奴的可汗惧怕:"怎么还有这么固执的人?"他更无法理解,这半生的重量承起的竟是中华民族永世的骄傲!

在生命的天平上,有人只念个人的荣辱得失,但是更有人胸怀天下,把国家的繁荣太平,民族的坚贞气节放在心上。恰恰是这些人,托起生命的天平,紧握永恒的绳索,在生命与永恒的拔河中,探到永恒的答案。

不能忘记,曹植“捐躯赴国难,视死忽如归”的慷慨凛然,陆游“僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台”的矢志不移,霍去病“不灭匈奴不为家”的激昂豪迈,文天祥“人生自古谁无死,留取丹青照汗青”英雄气概!

沧桑的岁月已留痕,繁荣的祖国正兴盛。我们是祖国的骄子,是新时代的宠儿。风华正茂的一代啊,怎样用钢筋铁骨支撑起共和国的大厦,怎样迈开走向世界的步伐?同学们,祖国在我们心中,我们就应该为之而付诸努力。努力学习吧,直到我们反躬自问时能问心无愧地说:“祖国在我心中!”

同课章节目录