部编版初高中历史衔接课 第5课-三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(60张ppt)

文档属性

| 名称 | 部编版初高中历史衔接课 第5课-三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(60张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 15.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-09-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共60张PPT)

第5课

三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

学习目标:

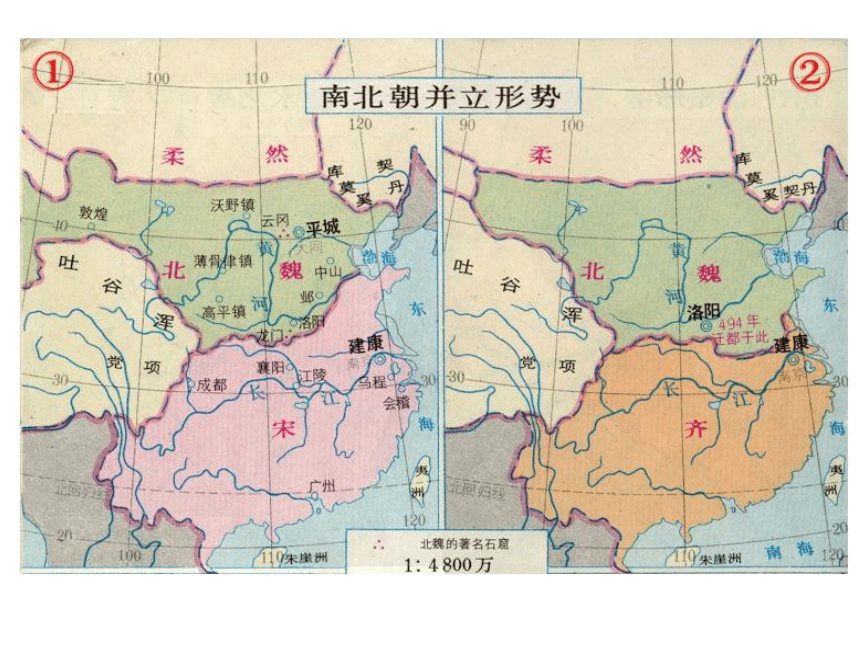

1、阅读教材、地图,整合信息,掌握三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,总结此时期的时代特征。

2、分析史料,认识十六国及北朝的民族交融,并正确评价孝文帝改革。

3、分析史料,小组讨论总结东晋南朝时期的政治特征与经济开发。

探究一:三国两晋南北朝的历史发展脉络与特征?

预习课本内容,画朝代更迭图,尽可能标出各个朝代建立或实现统一等重要节点(时间)

了解此时期各个政权统治的大致区域(空间)

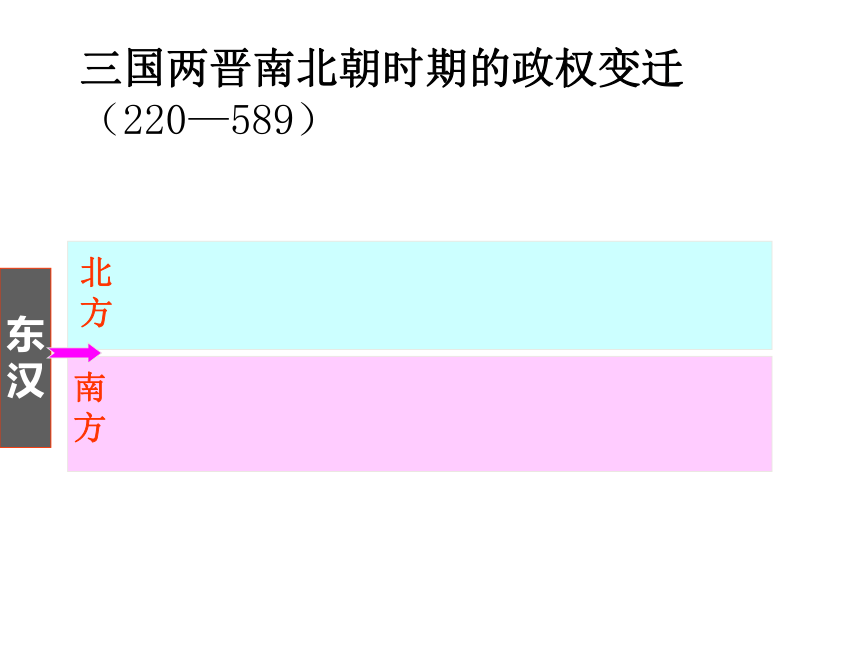

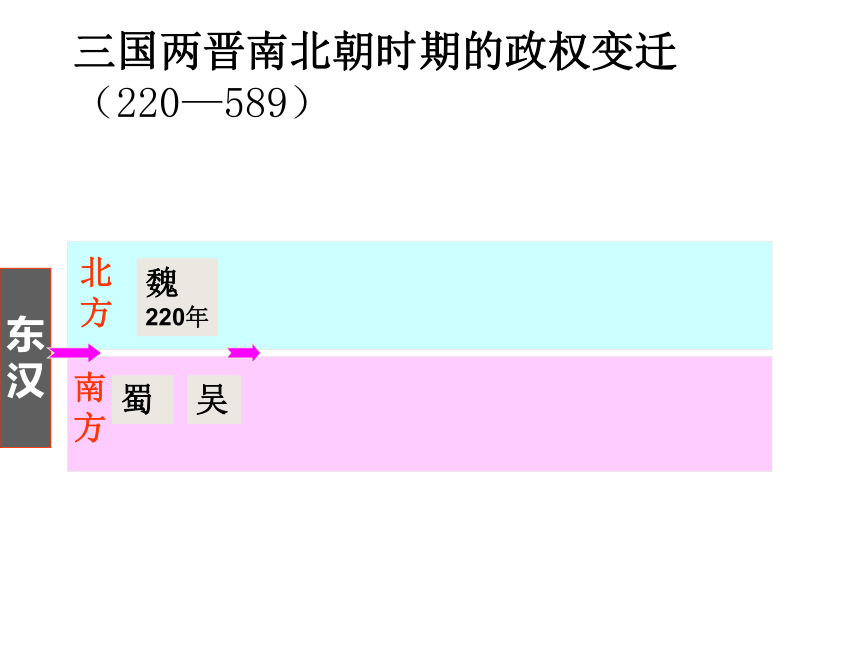

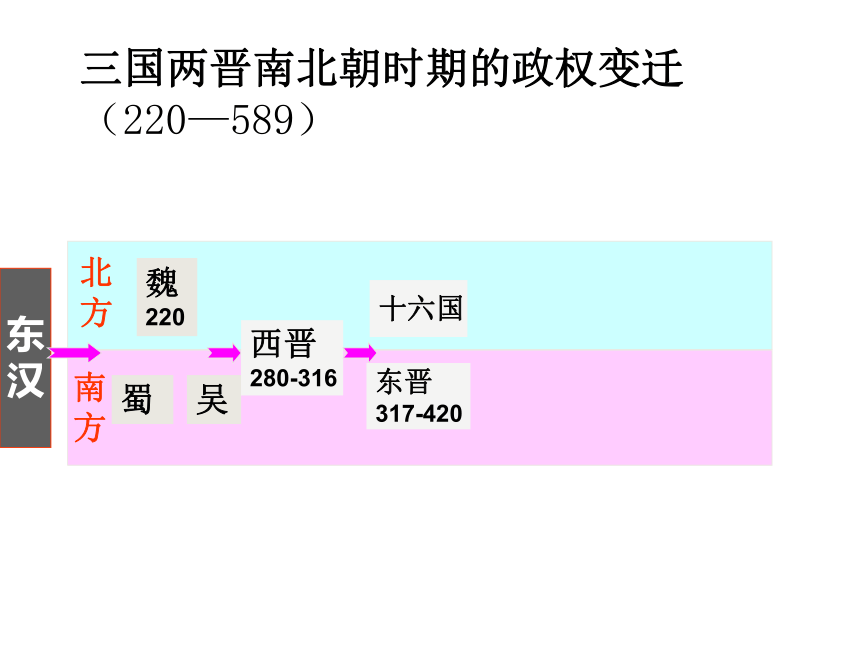

三国两晋南北朝时期的政权变迁(220—589)

北方

南方

东

汉

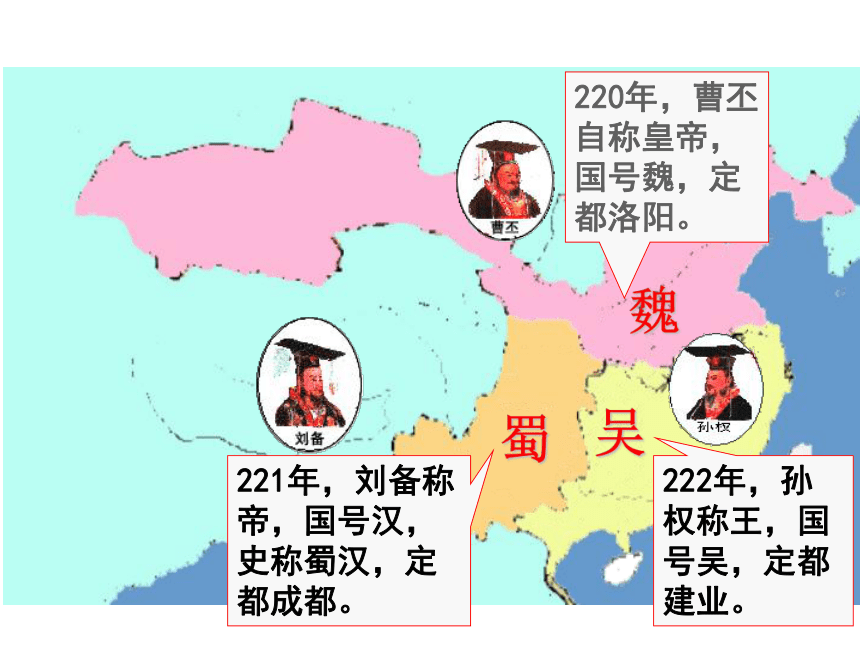

222年,孙权称王,国号吴,定都建业。

221年,刘备称帝,国号汉,史称蜀汉,定都成都。

220年,曹丕自称皇帝,国号魏,定都洛阳。

魏

蜀

吴

北方

南方

东

汉

魏

220年

蜀

吴

三国两晋南北朝时期的政权变迁(220—589)

魏

吴

魏

263年

266年

西晋

280年

完成统一

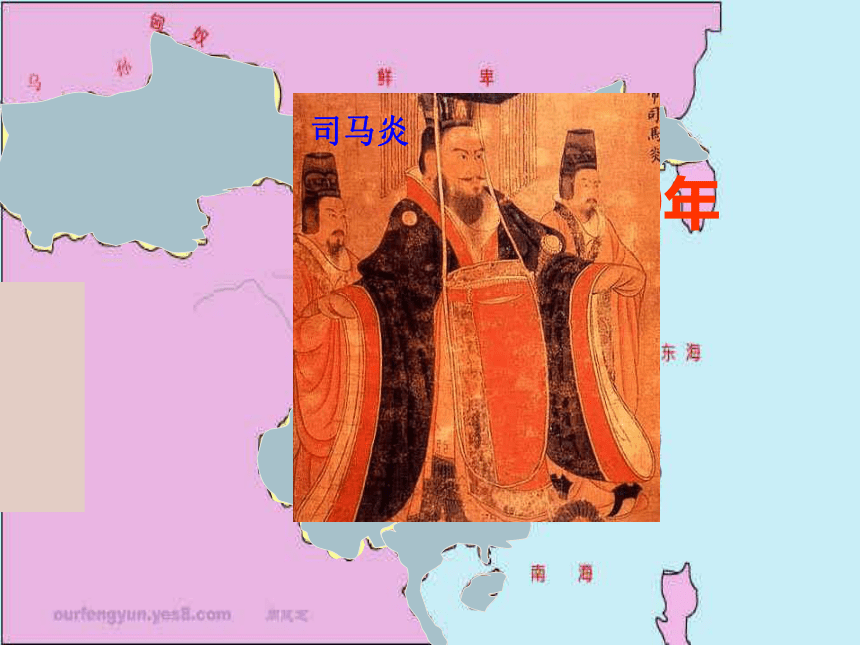

司马炎

北方

南方

东

汉

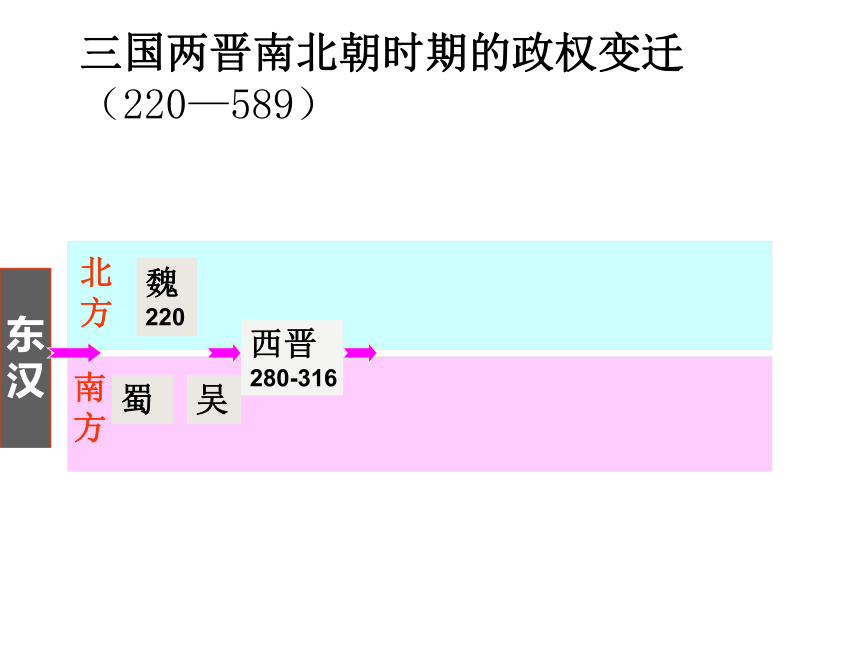

魏

220

蜀

吴

西晋

280-316

三国两晋南北朝时期的政权变迁(220—589)

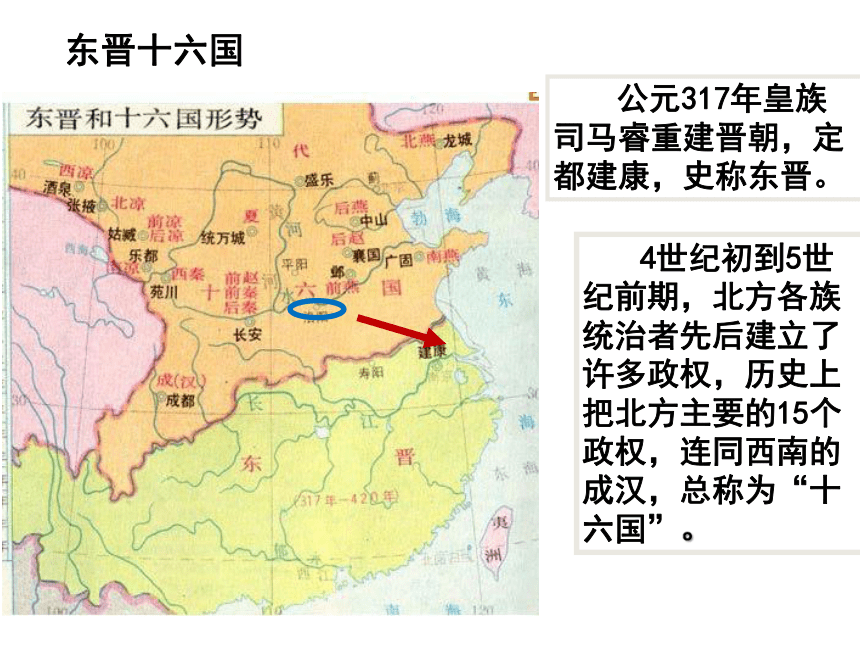

公元317年皇族司马睿重建晋朝,定都建康,史称东晋。

4世纪初到5世纪前期,北方各族统治者先后建立了许多政权,历史上把北方主要的15个政权,连同西南的成汉,总称为“十六国”。

东晋十六国

北方

南方

东

汉

魏

220

蜀

吴

西晋

280-316

十六国

东晋

317-420

三国两晋南北朝时期的政权变迁(220—589)

西

魏

东

魏

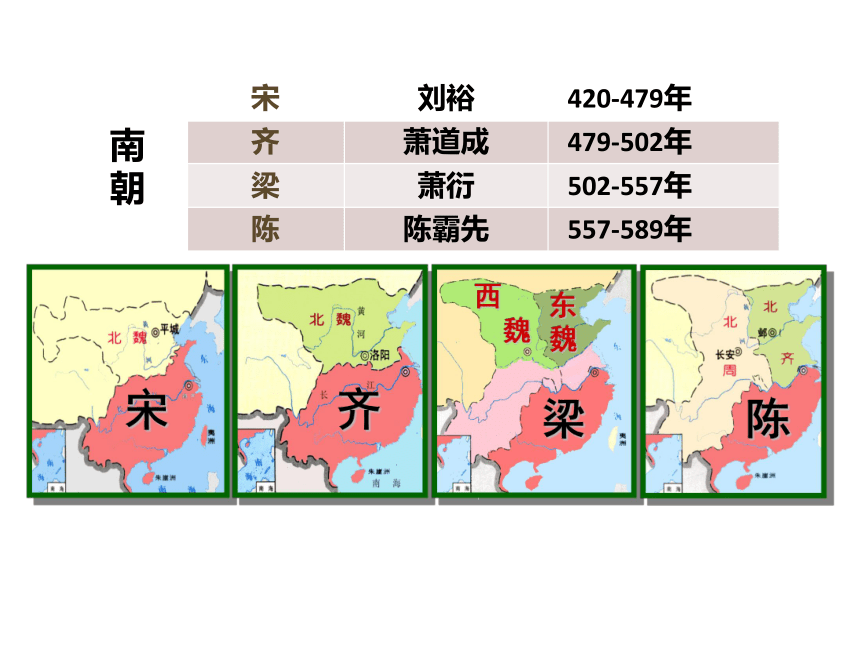

宋

齐

梁

陈

南

朝

宋

刘裕

420-479年

齐

萧道成

479-502年

梁

萧衍

502-557年

陈

陈霸先

557-589年

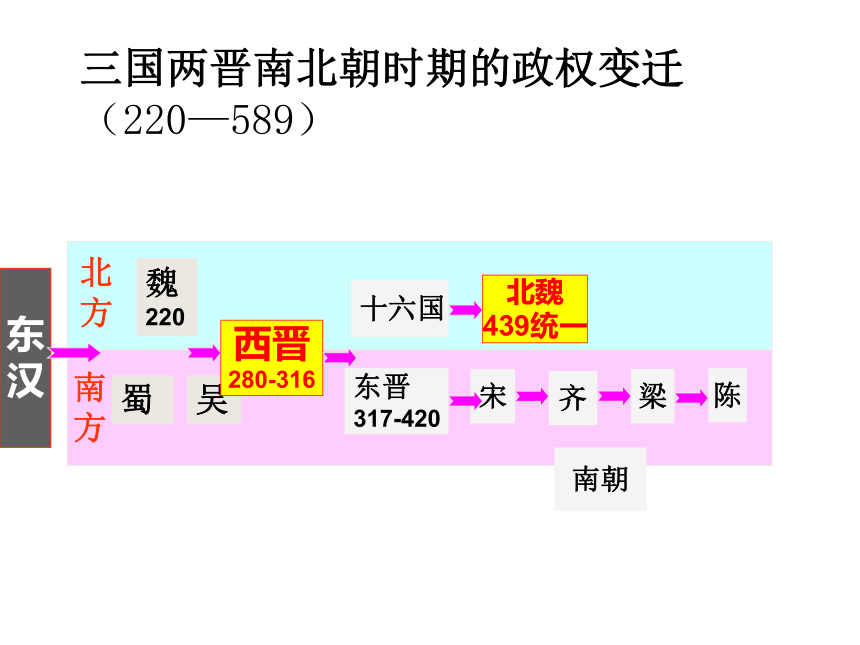

北方

南方

东

汉

魏

220

蜀

吴

西晋

280-316

十六国

东晋

317-420

宋

梁

齐

陈

南朝

北魏

439统一

三国两晋南北朝时期的政权变迁(220—589)

北方

南方

东

汉

魏

220

蜀

吴

西晋

280-316

十六国

东晋

317-420

宋

梁

齐

陈

南朝

北魏

439统一

东魏

西魏

北齐

北周

北朝

三国两晋南北朝时期的政权变迁(220—589)

北方

南方

东

汉

魏

220

蜀

吴

西晋

280-316

十六国

东晋

317-420

宋

梁

齐

陈

南朝

北魏

439统一

东魏

西魏

北齐

北周

北朝

隋

朝

三国两晋南北朝时期的政权变迁(220—589)

思考:这一时期的时代特征是什么?

政权更迭

民族交融

探究一:三国两晋南北朝的历史发展脉络与特征?

探究二:北方地区是如何实现民族融合的?

问题1:北方有哪些民族内迁?为何要内迁?这种内迁在政局上带来了怎样的影响?

内迁少数民族:

匈奴、鲜卑、羯、氐、羌族

北方游牧民族的内迁

东汉三国两晋南北朝时期

第二个寒冷干燥期

到东汉时代,即公元之初,我国天气有趋于寒冷的趋势,有几次冬天严寒,国都洛阳晚春还降霜雪,但冷的时间不长。直到三国时代……(出现了)第一次有记载的淮河结冰。……这种寒冷继续下来,直到第三世纪后半叶,特别是280-289年这十年间达到顶点。

——节选自竺可桢《中国近千年来气候变迁的初步研究》

自然环境的变化促使北方游牧民族内迁

材料1:

晋武帝惩戒曹魏之以孤立而亡,于是在泰始元年(公元265年),大封同姓诸王,使互相维制。以郡为国,邑二万户为大国,置上中下三军,兵五千人;邑万户为次国,置上下二军,兵三千人;邑五千户为小国,置一军,兵一千五百人。

——王仲荦《魏晋南北朝史》

材料2:

司马炎是西晋的开国皇帝,却不是一个英明的君主。继承的问题,也未经深思熟虑。惠帝昏庸愚騃,自古所无。晋初,侈靡成风,上行下效,为了满足物欲要求,贵戚公卿都不惜收贿聚财,贪纵枉法。吏治败坏,造成国力衰弱,使外族有机可乘……“八王之乱”

凡十六年之久,把统治势力全给动摇了,促成外族内犯的绝好机会。

——邝士元著《国史论衡》

材料3::

材料4:

胡汉亦存在一定的矛盾,例如并州的匈奴人成了汉人的奴婢,而不少汉人也相继沦为胡人奴婢。这些奴婢常常被迫服役,当军作战,更有甚者被地方官员押往他乡出卖,因而激起了境内各民族的反抗。

——邝士元著《国史论衡》

(1)统治集团迅速腐朽

(奢侈之风盛行,在位皇帝昏庸无能)

(2)统治集团争夺帝位的“八王之乱”

耗竭西晋国力;

(3)民族矛盾激化,内迁的少数民族(受压迫)起兵反晋。

西晋灭亡的原因?

据西晋的一些史料记载,内迁的少数民族主动认同中原的历史文化,如鲜卑称自己是黄帝之子的后裔,匈奴的铁弗部自称是大禹的后代。

思考:这些少数民族为什么说自己和汉族同族同宗?

为了证明统治地位的正统性与合法性,便于加强对中原地区的统治。

探究一:三国两晋南北朝的历史发展脉络与特征?

探究二:北方地区是如何实现民族融合的?

问题2:前秦政权在淝水之战中失败的原因是什么?给我们怎样的启示?

问题1:北方有哪些民族内迁?为何要内迁?这种内迁在政局上带来了怎样的影响?

(苻坚与平阳公融就是否伐晋争辩)融对曰:“今伐晋有三难:天道不顺,一也;晋国无衅,二也;我数战兵疲,民有畏敌之心,三也。群臣言晋不可伐者,皆忠臣也,愿陛下听之。……且臣之所忧,不止于此。陛下宠育鲜卑、羌、羯,布满畿甸,此属皆我之深仇。太子独与弱卒数万留守京师,臣惧有不虞之变生于腹心肘掖,不可悔也。”坚不听。于是朝臣进谏者众,坚曰:“以吾击晋,校其强弱之势,犹疾风之扫秋叶,而朝廷内外皆言不可,诚吾所不解也!”

——《资治通鉴·淝水之战》

材料5:

国有大鲜卑山,因以为号,其后,世为君长,统幽都之北,广漠之野,畜牧迁徙,射猎为业,淳朴为俗,简易为化,不为文字,刻木纪契而已。

——《魏书·序纪》

嘎仙洞

探究一:三国两晋南北朝的历史发展脉络与特征?

探究二:北方地区是如何实现民族融合的?

问题2:前秦政权在淝水之战中失败的原因是什么?给我们怎样的启示?

问题3:北魏是如何实现民族融合的?

问题1:北方有哪些民族内迁?为何要内迁?这种内迁在政局上带来了怎样的影响?

孝文帝拓跋宏(467——499)

(孝文帝)雅好读书,手不释卷。《五经》之义,览之便讲,……好为文章……马上口授,及其成也,不改一字。

——《魏书·高祖纪下》

孝文帝改革490年—499年

A.迁都洛阳

国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一。此间用开之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。

——《魏书》

一是便于移风易俗,实行汉化;二是洛阳具有地理优势、文化积淀;三是发展农业。

思考:为何要迁都洛阳?

材料6:

孝文帝的改革490年—499年

A.迁都洛阳

B.移风易俗

汉化:籍贯、语言、

服饰、姓氏、通婚

学习汉语

今欲断诸北语(禁用鲜卑语),一从正音……三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜(降职或罢免)。

——《北史·魏本纪》

鲜卑男子常服

改服饰

三国魏文帝曹丕曾讲:“三世长者知被服”(三代富贵的家族才懂得如何穿衣)。

当时的人认为穿衣不仅是为了御寒,而且是一个人身份与地位的标志。

美国大都会博物馆藏北魏洛阳龙门石窟《皇帝礼佛图》孝文帝

鲜卑男子常服

(结辫左衽,夹领小袖短袄)

(衣冠人物)

改汉姓

通婚姻

原鲜卑姓氏

改称的汉姓

拓拔氏

元

拔拔氏

长孙

乙旃氏

叔孙

达奚氏

奚

丘穆陵氏

穆

步六孤氏

陆

贺赖氏

贺

独孤氏

刘

贺楼氏

楼

勿忸于氏

于

纥奚氏

嵇

尉迟氏

尉

孝文帝定姓、族,鲜卑穆、陆、贺、刘、楼、于、嵇、尉八姓同汉族头等门阀崔、卢、郑、王四大姓门第相当,不得授以卑官。

孝文帝还选择中原大姓女子作后宫,并分别为六个皇弟聘中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门,鲜卑、汉族互为姻亲。

孝文帝通过门阀制度的确立和汉族的联姻,使鲜卑贵族和汉族士人得以进一步融合。

皇族姻亲

世家大族

思考:这种姻亲关系对北魏的统治有什么好处呢?

把汉族地主和鲜卑贵族的利益联系在一起,壮大了北魏的统治力量。

南朝梁名将陈庆之出使洛阳……“吾始以为大江以北皆戎狄之乡,比至洛阳乃知衣冠人物尽在中原,非江东所及也,奈何轻之。”

——樊树志《国史十六讲》

孝文帝不加扬弃地全盘汉化,也为北魏后期的统治埋下了无穷的隐患……凡此种种,消磨了北魏统治者的锐气与活力,激化了社会矛盾与冲突,致使北魏统治由盛转衰,归于灭亡。

——郝松枝《全盘汉化与北魏的速亡》

思考:以上两个观点看待孝文帝改革有何不同,你赞同谁的观点?

材料7:

探究一:三国两晋南北朝的历史发展脉络与特征?

探究二:北方地区是如何实现民族融合的?

问题1:北方有哪些民族内迁?为何要内迁?这种内迁在政局上带来了怎样的影响?

问题2:前秦政权在淝水之战中失败的原因是什么?给我们怎样的启示?

问题3:北魏是如何实现民族融合的?

问题4:结合所学,如何评价北魏孝文帝改革?

取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪《李唐氏族之推测后记》

胡汉生活习俗互相影响、互相渗透,胡风汉俗交相辉映,共同构成北中国人民生活习俗的整体风格,从而也使鲜、汉心态趋于一致。

——《北魏前期北方世族“以夏变夷”的历程》

意义:孝文帝改革顺应了北方民族交往交流交融的历史趋势,缓和了民族关系,促进了北魏的经济发展和社会繁荣,为北方统一全国和隋唐盛世奠定了基础。

探究一:三国两晋南北朝的历史发展脉络与特征?

探究二:北方地区是如何实现民族融合的?

探究三:中原人口南迁后,东晋南朝社会有何发展?

东晋和南朝的统治有何特点?是如何形成的?

自汉武帝“独尊儒术”后,儒学成为做官的重要途径。士人接受教育,就可以入仕居官;获得官场权势,反过来又能强化财富的占有;雄厚的家族财力,又足以保障子孙继续接受教育、成为士人。东汉以来,这种“教育-权势-财富”的循环占有,越来越多地围绕“族”而展开了。东汉士族,大多同时具有学门、官族、豪右的特征,可以视为三者的三位一体。士人官僚在汉晋间发展为士族门阀,“士族”就是士人官僚的家族,通过雄厚的文化而世代居官,由此建立了崇高的门望。士族是一种涉及了政治、经济、文化的综合性现象。若干士族在几个世纪以来长盛不衰、垄断权势,成为魏晋南北朝最耀眼的政治景观之一。

——阎步克《波峰与波谷》

何谓士族和士族政治

选官制度的历史变化

实行时间

魏晋南北朝

选官制度

特

点

官位世袭,下层人士一般没有参政的机会

血缘

品德

夏商西周时期

汉朝

世官制

察举制

由地方自下而上举荐人才

九品中正制

由品评人物的中正官将人才分为九等,加以评定,授予官制

家世

?

材料1

《后汉书·许荆传》所记荆之祖八武被举孝廉,欲令两弟成名,便“共割财产,以为三分,自取肥田广宅奴婢强者”。这样,他的两个弟弟以克让之名并得选举。其后武(八武)遂会宗亲,当众宣布使两个弟弟成名的本意,并把自己“理产所增三倍于前”的财产,“悉以推二弟,一无所留”,于是也就获得更大的声誉。

材料2

《魏书·阳尼传》记载,幽州中正阳尼出任渔阳太守,还未到任就“坐为中正时受乡人财货免官”。与阳尼同时的并州中正房坚,举人任官时,居然把自己的儿子也推举出来。另如洪寔“为魏郡邑中正,嗜酒好色,行无检”。如此之人做中正,怎能指望他会品评出优秀人才来。

——黄留珠《中国古代选官制度述略》

(1)材料1、2分别描述的是哪两种选举制度?

(2)据材料概括这两种选举制度存在的主要弊端。

(3

)为改善以上两种选举制度,中国后世开始采取什么选官制度?

察举制

九品中正制

许多人为了被荐举而不顾礼义廉耻,察举的大权掌握在少数高官贵族手里,缺乏有效的监督和制约,极易产生腐败现象,严重地破坏了吏治,压制了有真才实学的人

。

“王与马,共天下”——士族政治

司马睿从东渡到登基,主要依赖了北方大族琅琊(今山东省临沂市)的王氏家族王导、王敦兄弟的大力支持。

在此期间,王导主内,位高权重,联合南北士族,运筹帷幄,纵横捭阖,政令己出。王敦主外,则总掌兵权,专任征伐,后来又坐镇荆州,控制建康。

朝中官员75%以上是王家的或者与王家相关的人。

“王与马,共天下”——门阀政治(皇权与门阀共治)

(门阀:指士族中的高门—王、庾、桓、谢)

材料1:(江南)地广人稀,饭稻羹鱼。无冻饿之人,亦无千金之家。

——《史记》

材料2:江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。——《宋书》

《宋书》里描写的南朝时的江南与司马迁描述的江南有什么相同和不同之处?

相同:地域辽阔(自然条件)

不同:人烟稀少到民户繁育(劳动力增加)

江南由落后到开发(经济水平提高)

探究一:三国两晋南北朝的历史发展脉络与特征?

探究二:北方地区是如何实现民族融合的?

探究三:中原人口南迁后,东晋南朝社会有何发展?

东晋和南朝的统治有何特点?是如何形成的?

2.概括江南地区经济发展的具体表现并分析原因

思考下列问题:

1.江南地区得到开发从何时开始?

2.江南地区得到开发的原因有哪些?

3.江南地区得到开发,有哪些具体表现?

1.

江南开发的时间:

开始:

西晋末年

2.

江南地区开发的原因:

①主要:北方人的南迁,输送了大量的劳动力,也带来了先进的生产工具和生产技术;

②江南地区自然条件优越;

③江南地区社会比较安定;

④南北方劳动人民的辛勤劳动。

3、江南地区开发的表现

农

业:

开垦荒地、兴修水利、先进

生产技术、水稻育秧移栽、

麦稻兼作、双季稻

手工业:

缫丝、织布

、制瓷、冶铸、造船、造纸、制盐等都有显著的发展

商

业:

建康(南京)成为最为活跃的大都市

大量荒地被开垦出来,耕地面积不断增加,并兴修很多水利。农业技术也有很大改进。

推广和改进犁耕,实行精耕细作

推广选种、育种、田间管理和施用粪肥等比较先进的生产技术。

小麦推广

水稻为主

还发展种桑养蚕,培植果木,种植药材等,实行农业的多种经营。

在缫丝、织布、制瓷、冶铸、造船、造纸、制盐等方面都有显著的发展。

将蚕茧抽出蚕丝的工艺概称缫丝。

魏晋南北朝大袖衫、间色条纹裙

在缫丝、织布、制瓷、冶铸、造船、造纸、制盐等方面都有显著的发展。

东晋青瓷羊尊

东晋南朝时青瓷发展到成熟阶段,无论在胎质、釉色、纹饰与烧制技术方面,都有提高。青瓷胎体较薄,造型秀缺陷,釉色青灰,匀净莹润。瓷业以越窑规模最大,产量最高,质量最好。

东晋越窑小瓶

在农业发展的基础上,南方的商业交换也发展起来。魏晋开始,金属货币在北方几乎绝迹,谷帛代替了钱币。但在南方,金属货币的使用却是不断扩大。长江是东西交通的大动脉,江陵、夏口、建康和京口是沿长江的大都市,又是货物的集散地。建康是南朝的政治经济中心,有数十万人口。这数十万人口的日用品,可能一部分自己生产,部分需要由外地运来,粮食自然绝大部分需要由外地运来。这也促使建康商业的繁荣。东晋安帝元兴二年(404),因发生了一次大风灾,便出现了“贡使商旅,方舟万计,漂败流断,骸黹相望”

的情况,这可见长江船只之多。

因为商业交换发达,“关市之征”成为南朝财政收入的必要构成部分。北魏世宗时,甄琛上疏,曾以南朝关市税比北朝的谷帛之输。商业及商业有关的税收在南朝税收中占有重要的地位。

——何兹全主编《中国通史

三国两晋南北朝时期》

商业发展

南北朝后期,南北方经济上的互市贸易也越来越多,沿淮、汉边境有“大市”、“小市”,打破关禁的要求也日益迫切。

——袁行霈《中华文明史》

中国和南海各地的贸易,在宋齐这一时期也有发展。广州是南海贸易的大港口。南海各地的货物多从这里进入中国,中国各地的货物也多从这里输出国外。历史记载宋齐时期凡在广州做官的,无不发大财。《宋书·褚叔度传》称:叔度任广州刺史,“在任四年,广营贿货,家财丰积。……还至都,凡诸旧及有一面之款,无不厚加赠遗”。当时人有两句话:“广州刺史但经城门一过,便得三千万也。”王琨号称清廉,及罢任还都,还“买宅亩三十万,余物称是”

。

——何兹全主编《中国通史

三国两晋南北朝时期》

海外贸易发展

探究一:三国两晋南北朝的历史发展脉络与特征?

探究二:北方地区是如何实现民族融合的?

探究三:中原人口南迁后,东晋南朝社会有何发展?

时期特征:政权更迭、民族融合、江南地区开发

第5课

三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

学习目标:

1、阅读教材、地图,整合信息,掌握三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,总结此时期的时代特征。

2、分析史料,认识十六国及北朝的民族交融,并正确评价孝文帝改革。

3、分析史料,小组讨论总结东晋南朝时期的政治特征与经济开发。

探究一:三国两晋南北朝的历史发展脉络与特征?

预习课本内容,画朝代更迭图,尽可能标出各个朝代建立或实现统一等重要节点(时间)

了解此时期各个政权统治的大致区域(空间)

三国两晋南北朝时期的政权变迁(220—589)

北方

南方

东

汉

222年,孙权称王,国号吴,定都建业。

221年,刘备称帝,国号汉,史称蜀汉,定都成都。

220年,曹丕自称皇帝,国号魏,定都洛阳。

魏

蜀

吴

北方

南方

东

汉

魏

220年

蜀

吴

三国两晋南北朝时期的政权变迁(220—589)

魏

吴

魏

263年

266年

西晋

280年

完成统一

司马炎

北方

南方

东

汉

魏

220

蜀

吴

西晋

280-316

三国两晋南北朝时期的政权变迁(220—589)

公元317年皇族司马睿重建晋朝,定都建康,史称东晋。

4世纪初到5世纪前期,北方各族统治者先后建立了许多政权,历史上把北方主要的15个政权,连同西南的成汉,总称为“十六国”。

东晋十六国

北方

南方

东

汉

魏

220

蜀

吴

西晋

280-316

十六国

东晋

317-420

三国两晋南北朝时期的政权变迁(220—589)

西

魏

东

魏

宋

齐

梁

陈

南

朝

宋

刘裕

420-479年

齐

萧道成

479-502年

梁

萧衍

502-557年

陈

陈霸先

557-589年

北方

南方

东

汉

魏

220

蜀

吴

西晋

280-316

十六国

东晋

317-420

宋

梁

齐

陈

南朝

北魏

439统一

三国两晋南北朝时期的政权变迁(220—589)

北方

南方

东

汉

魏

220

蜀

吴

西晋

280-316

十六国

东晋

317-420

宋

梁

齐

陈

南朝

北魏

439统一

东魏

西魏

北齐

北周

北朝

三国两晋南北朝时期的政权变迁(220—589)

北方

南方

东

汉

魏

220

蜀

吴

西晋

280-316

十六国

东晋

317-420

宋

梁

齐

陈

南朝

北魏

439统一

东魏

西魏

北齐

北周

北朝

隋

朝

三国两晋南北朝时期的政权变迁(220—589)

思考:这一时期的时代特征是什么?

政权更迭

民族交融

探究一:三国两晋南北朝的历史发展脉络与特征?

探究二:北方地区是如何实现民族融合的?

问题1:北方有哪些民族内迁?为何要内迁?这种内迁在政局上带来了怎样的影响?

内迁少数民族:

匈奴、鲜卑、羯、氐、羌族

北方游牧民族的内迁

东汉三国两晋南北朝时期

第二个寒冷干燥期

到东汉时代,即公元之初,我国天气有趋于寒冷的趋势,有几次冬天严寒,国都洛阳晚春还降霜雪,但冷的时间不长。直到三国时代……(出现了)第一次有记载的淮河结冰。……这种寒冷继续下来,直到第三世纪后半叶,特别是280-289年这十年间达到顶点。

——节选自竺可桢《中国近千年来气候变迁的初步研究》

自然环境的变化促使北方游牧民族内迁

材料1:

晋武帝惩戒曹魏之以孤立而亡,于是在泰始元年(公元265年),大封同姓诸王,使互相维制。以郡为国,邑二万户为大国,置上中下三军,兵五千人;邑万户为次国,置上下二军,兵三千人;邑五千户为小国,置一军,兵一千五百人。

——王仲荦《魏晋南北朝史》

材料2:

司马炎是西晋的开国皇帝,却不是一个英明的君主。继承的问题,也未经深思熟虑。惠帝昏庸愚騃,自古所无。晋初,侈靡成风,上行下效,为了满足物欲要求,贵戚公卿都不惜收贿聚财,贪纵枉法。吏治败坏,造成国力衰弱,使外族有机可乘……“八王之乱”

凡十六年之久,把统治势力全给动摇了,促成外族内犯的绝好机会。

——邝士元著《国史论衡》

材料3::

材料4:

胡汉亦存在一定的矛盾,例如并州的匈奴人成了汉人的奴婢,而不少汉人也相继沦为胡人奴婢。这些奴婢常常被迫服役,当军作战,更有甚者被地方官员押往他乡出卖,因而激起了境内各民族的反抗。

——邝士元著《国史论衡》

(1)统治集团迅速腐朽

(奢侈之风盛行,在位皇帝昏庸无能)

(2)统治集团争夺帝位的“八王之乱”

耗竭西晋国力;

(3)民族矛盾激化,内迁的少数民族(受压迫)起兵反晋。

西晋灭亡的原因?

据西晋的一些史料记载,内迁的少数民族主动认同中原的历史文化,如鲜卑称自己是黄帝之子的后裔,匈奴的铁弗部自称是大禹的后代。

思考:这些少数民族为什么说自己和汉族同族同宗?

为了证明统治地位的正统性与合法性,便于加强对中原地区的统治。

探究一:三国两晋南北朝的历史发展脉络与特征?

探究二:北方地区是如何实现民族融合的?

问题2:前秦政权在淝水之战中失败的原因是什么?给我们怎样的启示?

问题1:北方有哪些民族内迁?为何要内迁?这种内迁在政局上带来了怎样的影响?

(苻坚与平阳公融就是否伐晋争辩)融对曰:“今伐晋有三难:天道不顺,一也;晋国无衅,二也;我数战兵疲,民有畏敌之心,三也。群臣言晋不可伐者,皆忠臣也,愿陛下听之。……且臣之所忧,不止于此。陛下宠育鲜卑、羌、羯,布满畿甸,此属皆我之深仇。太子独与弱卒数万留守京师,臣惧有不虞之变生于腹心肘掖,不可悔也。”坚不听。于是朝臣进谏者众,坚曰:“以吾击晋,校其强弱之势,犹疾风之扫秋叶,而朝廷内外皆言不可,诚吾所不解也!”

——《资治通鉴·淝水之战》

材料5:

国有大鲜卑山,因以为号,其后,世为君长,统幽都之北,广漠之野,畜牧迁徙,射猎为业,淳朴为俗,简易为化,不为文字,刻木纪契而已。

——《魏书·序纪》

嘎仙洞

探究一:三国两晋南北朝的历史发展脉络与特征?

探究二:北方地区是如何实现民族融合的?

问题2:前秦政权在淝水之战中失败的原因是什么?给我们怎样的启示?

问题3:北魏是如何实现民族融合的?

问题1:北方有哪些民族内迁?为何要内迁?这种内迁在政局上带来了怎样的影响?

孝文帝拓跋宏(467——499)

(孝文帝)雅好读书,手不释卷。《五经》之义,览之便讲,……好为文章……马上口授,及其成也,不改一字。

——《魏书·高祖纪下》

孝文帝改革490年—499年

A.迁都洛阳

国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一。此间用开之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原。

——《魏书》

一是便于移风易俗,实行汉化;二是洛阳具有地理优势、文化积淀;三是发展农业。

思考:为何要迁都洛阳?

材料6:

孝文帝的改革490年—499年

A.迁都洛阳

B.移风易俗

汉化:籍贯、语言、

服饰、姓氏、通婚

学习汉语

今欲断诸北语(禁用鲜卑语),一从正音……三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜(降职或罢免)。

——《北史·魏本纪》

鲜卑男子常服

改服饰

三国魏文帝曹丕曾讲:“三世长者知被服”(三代富贵的家族才懂得如何穿衣)。

当时的人认为穿衣不仅是为了御寒,而且是一个人身份与地位的标志。

美国大都会博物馆藏北魏洛阳龙门石窟《皇帝礼佛图》孝文帝

鲜卑男子常服

(结辫左衽,夹领小袖短袄)

(衣冠人物)

改汉姓

通婚姻

原鲜卑姓氏

改称的汉姓

拓拔氏

元

拔拔氏

长孙

乙旃氏

叔孙

达奚氏

奚

丘穆陵氏

穆

步六孤氏

陆

贺赖氏

贺

独孤氏

刘

贺楼氏

楼

勿忸于氏

于

纥奚氏

嵇

尉迟氏

尉

孝文帝定姓、族,鲜卑穆、陆、贺、刘、楼、于、嵇、尉八姓同汉族头等门阀崔、卢、郑、王四大姓门第相当,不得授以卑官。

孝文帝还选择中原大姓女子作后宫,并分别为六个皇弟聘中原大姓女子为王妃,很多鲜卑公主也嫁给汉族高门,鲜卑、汉族互为姻亲。

孝文帝通过门阀制度的确立和汉族的联姻,使鲜卑贵族和汉族士人得以进一步融合。

皇族姻亲

世家大族

思考:这种姻亲关系对北魏的统治有什么好处呢?

把汉族地主和鲜卑贵族的利益联系在一起,壮大了北魏的统治力量。

南朝梁名将陈庆之出使洛阳……“吾始以为大江以北皆戎狄之乡,比至洛阳乃知衣冠人物尽在中原,非江东所及也,奈何轻之。”

——樊树志《国史十六讲》

孝文帝不加扬弃地全盘汉化,也为北魏后期的统治埋下了无穷的隐患……凡此种种,消磨了北魏统治者的锐气与活力,激化了社会矛盾与冲突,致使北魏统治由盛转衰,归于灭亡。

——郝松枝《全盘汉化与北魏的速亡》

思考:以上两个观点看待孝文帝改革有何不同,你赞同谁的观点?

材料7:

探究一:三国两晋南北朝的历史发展脉络与特征?

探究二:北方地区是如何实现民族融合的?

问题1:北方有哪些民族内迁?为何要内迁?这种内迁在政局上带来了怎样的影响?

问题2:前秦政权在淝水之战中失败的原因是什么?给我们怎样的启示?

问题3:北魏是如何实现民族融合的?

问题4:结合所学,如何评价北魏孝文帝改革?

取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪《李唐氏族之推测后记》

胡汉生活习俗互相影响、互相渗透,胡风汉俗交相辉映,共同构成北中国人民生活习俗的整体风格,从而也使鲜、汉心态趋于一致。

——《北魏前期北方世族“以夏变夷”的历程》

意义:孝文帝改革顺应了北方民族交往交流交融的历史趋势,缓和了民族关系,促进了北魏的经济发展和社会繁荣,为北方统一全国和隋唐盛世奠定了基础。

探究一:三国两晋南北朝的历史发展脉络与特征?

探究二:北方地区是如何实现民族融合的?

探究三:中原人口南迁后,东晋南朝社会有何发展?

东晋和南朝的统治有何特点?是如何形成的?

自汉武帝“独尊儒术”后,儒学成为做官的重要途径。士人接受教育,就可以入仕居官;获得官场权势,反过来又能强化财富的占有;雄厚的家族财力,又足以保障子孙继续接受教育、成为士人。东汉以来,这种“教育-权势-财富”的循环占有,越来越多地围绕“族”而展开了。东汉士族,大多同时具有学门、官族、豪右的特征,可以视为三者的三位一体。士人官僚在汉晋间发展为士族门阀,“士族”就是士人官僚的家族,通过雄厚的文化而世代居官,由此建立了崇高的门望。士族是一种涉及了政治、经济、文化的综合性现象。若干士族在几个世纪以来长盛不衰、垄断权势,成为魏晋南北朝最耀眼的政治景观之一。

——阎步克《波峰与波谷》

何谓士族和士族政治

选官制度的历史变化

实行时间

魏晋南北朝

选官制度

特

点

官位世袭,下层人士一般没有参政的机会

血缘

品德

夏商西周时期

汉朝

世官制

察举制

由地方自下而上举荐人才

九品中正制

由品评人物的中正官将人才分为九等,加以评定,授予官制

家世

?

材料1

《后汉书·许荆传》所记荆之祖八武被举孝廉,欲令两弟成名,便“共割财产,以为三分,自取肥田广宅奴婢强者”。这样,他的两个弟弟以克让之名并得选举。其后武(八武)遂会宗亲,当众宣布使两个弟弟成名的本意,并把自己“理产所增三倍于前”的财产,“悉以推二弟,一无所留”,于是也就获得更大的声誉。

材料2

《魏书·阳尼传》记载,幽州中正阳尼出任渔阳太守,还未到任就“坐为中正时受乡人财货免官”。与阳尼同时的并州中正房坚,举人任官时,居然把自己的儿子也推举出来。另如洪寔“为魏郡邑中正,嗜酒好色,行无检”。如此之人做中正,怎能指望他会品评出优秀人才来。

——黄留珠《中国古代选官制度述略》

(1)材料1、2分别描述的是哪两种选举制度?

(2)据材料概括这两种选举制度存在的主要弊端。

(3

)为改善以上两种选举制度,中国后世开始采取什么选官制度?

察举制

九品中正制

许多人为了被荐举而不顾礼义廉耻,察举的大权掌握在少数高官贵族手里,缺乏有效的监督和制约,极易产生腐败现象,严重地破坏了吏治,压制了有真才实学的人

。

“王与马,共天下”——士族政治

司马睿从东渡到登基,主要依赖了北方大族琅琊(今山东省临沂市)的王氏家族王导、王敦兄弟的大力支持。

在此期间,王导主内,位高权重,联合南北士族,运筹帷幄,纵横捭阖,政令己出。王敦主外,则总掌兵权,专任征伐,后来又坐镇荆州,控制建康。

朝中官员75%以上是王家的或者与王家相关的人。

“王与马,共天下”——门阀政治(皇权与门阀共治)

(门阀:指士族中的高门—王、庾、桓、谢)

材料1:(江南)地广人稀,饭稻羹鱼。无冻饿之人,亦无千金之家。

——《史记》

材料2:江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。——《宋书》

《宋书》里描写的南朝时的江南与司马迁描述的江南有什么相同和不同之处?

相同:地域辽阔(自然条件)

不同:人烟稀少到民户繁育(劳动力增加)

江南由落后到开发(经济水平提高)

探究一:三国两晋南北朝的历史发展脉络与特征?

探究二:北方地区是如何实现民族融合的?

探究三:中原人口南迁后,东晋南朝社会有何发展?

东晋和南朝的统治有何特点?是如何形成的?

2.概括江南地区经济发展的具体表现并分析原因

思考下列问题:

1.江南地区得到开发从何时开始?

2.江南地区得到开发的原因有哪些?

3.江南地区得到开发,有哪些具体表现?

1.

江南开发的时间:

开始:

西晋末年

2.

江南地区开发的原因:

①主要:北方人的南迁,输送了大量的劳动力,也带来了先进的生产工具和生产技术;

②江南地区自然条件优越;

③江南地区社会比较安定;

④南北方劳动人民的辛勤劳动。

3、江南地区开发的表现

农

业:

开垦荒地、兴修水利、先进

生产技术、水稻育秧移栽、

麦稻兼作、双季稻

手工业:

缫丝、织布

、制瓷、冶铸、造船、造纸、制盐等都有显著的发展

商

业:

建康(南京)成为最为活跃的大都市

大量荒地被开垦出来,耕地面积不断增加,并兴修很多水利。农业技术也有很大改进。

推广和改进犁耕,实行精耕细作

推广选种、育种、田间管理和施用粪肥等比较先进的生产技术。

小麦推广

水稻为主

还发展种桑养蚕,培植果木,种植药材等,实行农业的多种经营。

在缫丝、织布、制瓷、冶铸、造船、造纸、制盐等方面都有显著的发展。

将蚕茧抽出蚕丝的工艺概称缫丝。

魏晋南北朝大袖衫、间色条纹裙

在缫丝、织布、制瓷、冶铸、造船、造纸、制盐等方面都有显著的发展。

东晋青瓷羊尊

东晋南朝时青瓷发展到成熟阶段,无论在胎质、釉色、纹饰与烧制技术方面,都有提高。青瓷胎体较薄,造型秀缺陷,釉色青灰,匀净莹润。瓷业以越窑规模最大,产量最高,质量最好。

东晋越窑小瓶

在农业发展的基础上,南方的商业交换也发展起来。魏晋开始,金属货币在北方几乎绝迹,谷帛代替了钱币。但在南方,金属货币的使用却是不断扩大。长江是东西交通的大动脉,江陵、夏口、建康和京口是沿长江的大都市,又是货物的集散地。建康是南朝的政治经济中心,有数十万人口。这数十万人口的日用品,可能一部分自己生产,部分需要由外地运来,粮食自然绝大部分需要由外地运来。这也促使建康商业的繁荣。东晋安帝元兴二年(404),因发生了一次大风灾,便出现了“贡使商旅,方舟万计,漂败流断,骸黹相望”

的情况,这可见长江船只之多。

因为商业交换发达,“关市之征”成为南朝财政收入的必要构成部分。北魏世宗时,甄琛上疏,曾以南朝关市税比北朝的谷帛之输。商业及商业有关的税收在南朝税收中占有重要的地位。

——何兹全主编《中国通史

三国两晋南北朝时期》

商业发展

南北朝后期,南北方经济上的互市贸易也越来越多,沿淮、汉边境有“大市”、“小市”,打破关禁的要求也日益迫切。

——袁行霈《中华文明史》

中国和南海各地的贸易,在宋齐这一时期也有发展。广州是南海贸易的大港口。南海各地的货物多从这里进入中国,中国各地的货物也多从这里输出国外。历史记载宋齐时期凡在广州做官的,无不发大财。《宋书·褚叔度传》称:叔度任广州刺史,“在任四年,广营贿货,家财丰积。……还至都,凡诸旧及有一面之款,无不厚加赠遗”。当时人有两句话:“广州刺史但经城门一过,便得三千万也。”王琨号称清廉,及罢任还都,还“买宅亩三十万,余物称是”

。

——何兹全主编《中国通史

三国两晋南北朝时期》

海外贸易发展

探究一:三国两晋南北朝的历史发展脉络与特征?

探究二:北方地区是如何实现民族融合的?

探究三:中原人口南迁后,东晋南朝社会有何发展?

时期特征:政权更迭、民族融合、江南地区开发

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进