《1.4从不同方向看》教学实录

图片预览

文档简介

北师大版七年级上第一章第四节 《1.4从不同方向看》教案

教材分析

《从不同方向看》选自义务教育课程标准实验教科书《数学》(北师大版)七年级上册.

我们生活在图形世界中,准确地说我们生活在三维空间中.因此,新教材一改老教材从平面几何到立体几何的知识体系,第一章就采用身边的几何体——丰富的图形世界入手来研究图形.这体现了新课程的理念:从学生的实际出发,使学生在丰富的现实情景中,通过各种数学活动,发展直觉思维和空间观念,逐渐形成自己对空间和图形的认识.

学生分析

小学六年级的学生与初中一年级的学生只有两个月的差异,但老教材却有让他们无法适应的巨大变化,而新教材则注意了学生的年龄特征,修改了学生不喜欢的“字母游戏”,采用他们更乐意参与的活动、游戏等形式,给他们空间和时间,给他们释放表演欲望、展现青春活力的舞台.因此,新教材这种“在玩中学”更适合他们.

七年级的学生对身边的事物已有了一定的观察、鉴别、分析能力,他们已能将简单的物体抽象成简单的几何图形,能根据直觉用笔画出自己的感觉,而且他们更乐意用自己的方式来研究世界,用自己的手操作,用自己的嘴表达,用自己的身体去经历,用自己的心灵去感悟.因此,教师要百般珍惜学生的内心世界,关注每一个变化,调动一切积极性,尊重每一个观点,给予激励性的评价和引导.

设计理念

1.能利用新课程多元化的教学目标来设计教学,以教材作为实现教学目标的载体,把培养学生人文素养作为教学的最终目的和价值追求.

2.抛弃旧的知识传授型的教学模式,创设多种生活中的数学情景,引导课堂实践,通过观察比较、小组讨论、集体评价和动手操作等多种形式,有效地组织教学.

3.充分考虑学科之间的相互渗透,课堂导入所用的诗和结尾的评价都是点睛之笔;充分满足学生的表演欲望,力求在课堂中体现艺术性和人本主义思想,以期达到课程目标中关于知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观的培养要求.

教学目标

1.经历“从不同方向观察物体”的活动过程,初步体会从不同方向观察同一物体可能看到不一样的结果,从而了解为什么要从不同方向看,并发展空间思维.

2.能在与他人交流的过程中,合理清晰地表达自己的思维过程.

3.能识别简单物体的三视图,会画立方体及其简单组合体的三视图,培养动脑思考、动手操作得出结论的能力.

4.渗透辩证唯物主义价值观:从观察几何体拓展到观察生活中的人、事、物,进行人文教育.

教学重点:经历活动过程,加强与他人交流,发展思维能力.

教学难点:画立方体及简单组合体的三视图.

【教学目标能较好地体现新课程多元化的目标和价值追求.按《数学课程标准》确定教学目标,把教材作为实现教学目标的载体,达到培养学生人文素养的目的,这是对新课程的正确理解.】

教具准备

1.投影片,录像.

2.水壶、杯子、乒乓球.

3.圆柱、长方体各两个,正方体、四棱锥模型各一个.

教学过程

师:同学们,谁知道苏东坡的《题西林壁》?

学生1:横看成岭侧成峰,

远近高低各不同.

不识庐山真面目,

只缘身在此山中.

师:多美的山,多美的诗!(打出投影1:诗与画.)诗情画意来自作者苏东坡从多个角度对庐山的仔细观察.从哪些角度呢?

学生2:横看,侧看,远看,近看,在山中看.

师:回答得非常好!可能有些同学会纳闷,今天老师上数学课怎么会念起古诗来?其实,苏东坡通过作这首诗,教给了我们观察祖国大好山河的方法:从多个角度仔细观察,才能发现庐山奇妙、壮观的美丽景色.这就是我们这节课将要学习的内容——《从不同方向看》.看什么呢?看生活中熟悉的物体和数学中熟悉的简单几何体.下面同学们能否通过观察和抽象思维来回答问题?(打出投影2.)

【跨越学科界限,让苏东坡的一首《题西林壁》把同学们带入了一个如诗如画的境界,再从诗歌中提炼出隐含的教学知识.这样,不但增强了学生的人文意识,还使学生体会到了数学中的“美”.】

师:看投影片,请指出下列各幅图分别是哪位同学看到的?

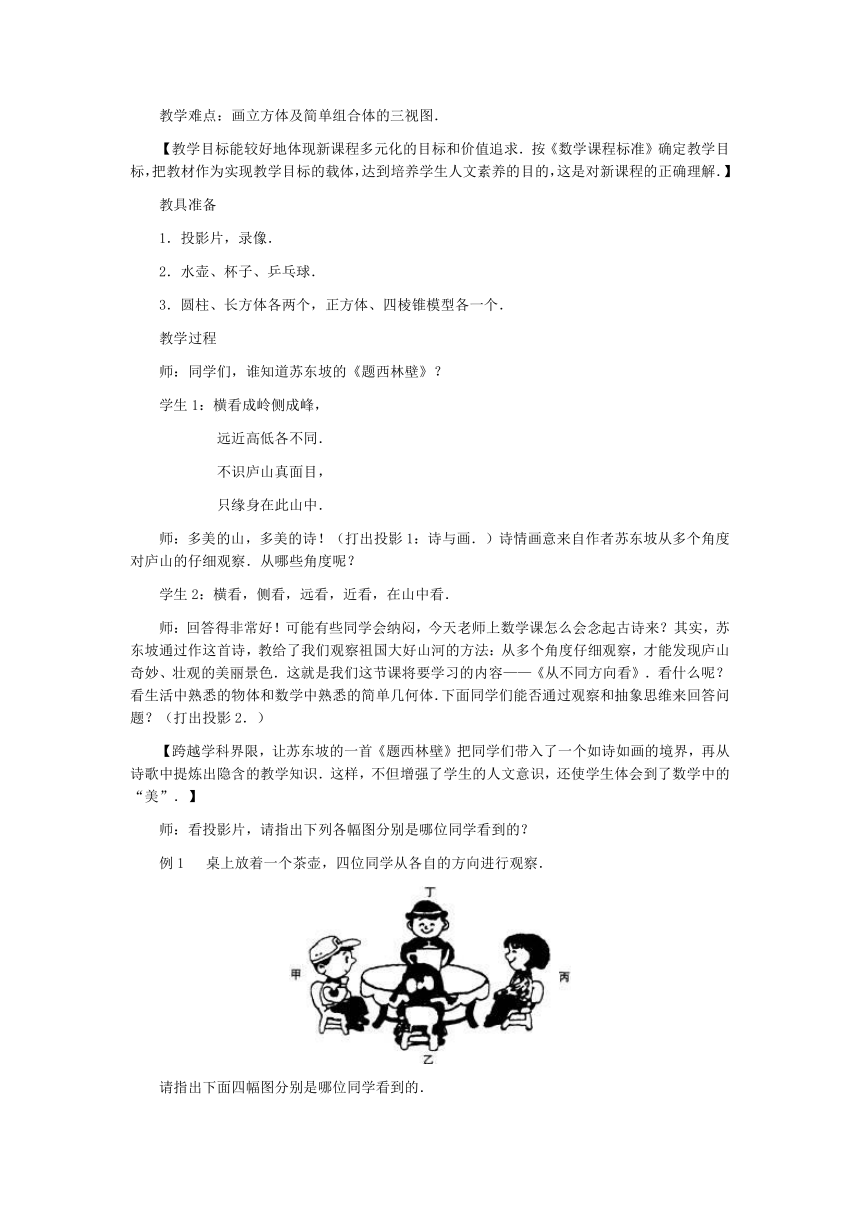

例1 桌上放着一个茶壶,四位同学从各自的方向进行观察.

请指出下面四幅图分别是哪位同学看到的.

学生3:第一幅图是乙看到的,第二幅图是丁看到的,第三幅图是丙看到的,第四幅图是甲看到的.

师:完全正确!同学们应用生活经验解决了问题.下面请三个同学做一个小实验,谁愿意?

生:我愿意!(学生纷纷举手,体现了强烈的参与意识.)

师:(老师摆好道具)请xxx、xxx、xxx同学上来.(按不同方位站好.)请告诉大家,你们分别看到了什么?

生1 :我看到了一个小正方体和一个水壶.

生2:我看到了一个水杯和一个水壶.

生3:我看到了一个小正方体、一个水壶、一个水杯.

师:讲台上明明摆着同样的东西,但他们三个人的回答却不一样,是怎么回事呢?

生:因为他们站的角度不同,看到的东西就不一样了.

师:现在请xxx、xxx两位同学调一下位置,看看是不是这么一回事.

生:是的.

师:谢谢你们的合作.确实经过同学们的实验、观察发现了……

生:发现了从不同方向看,看到的东西可能不一样.

【学习的目的在于从身边的事物入手,去探索发现规律.教师用生活中的两个小例子.采用丰富的呈现形式,创设了有助于学生积极主动参与的情境,便于学生用生活经验解决问题,体现了数学来源于生活的课程标准理念.这种学习方式大大突破了传统的说教,增强了学习的体验、兴趣和信心.

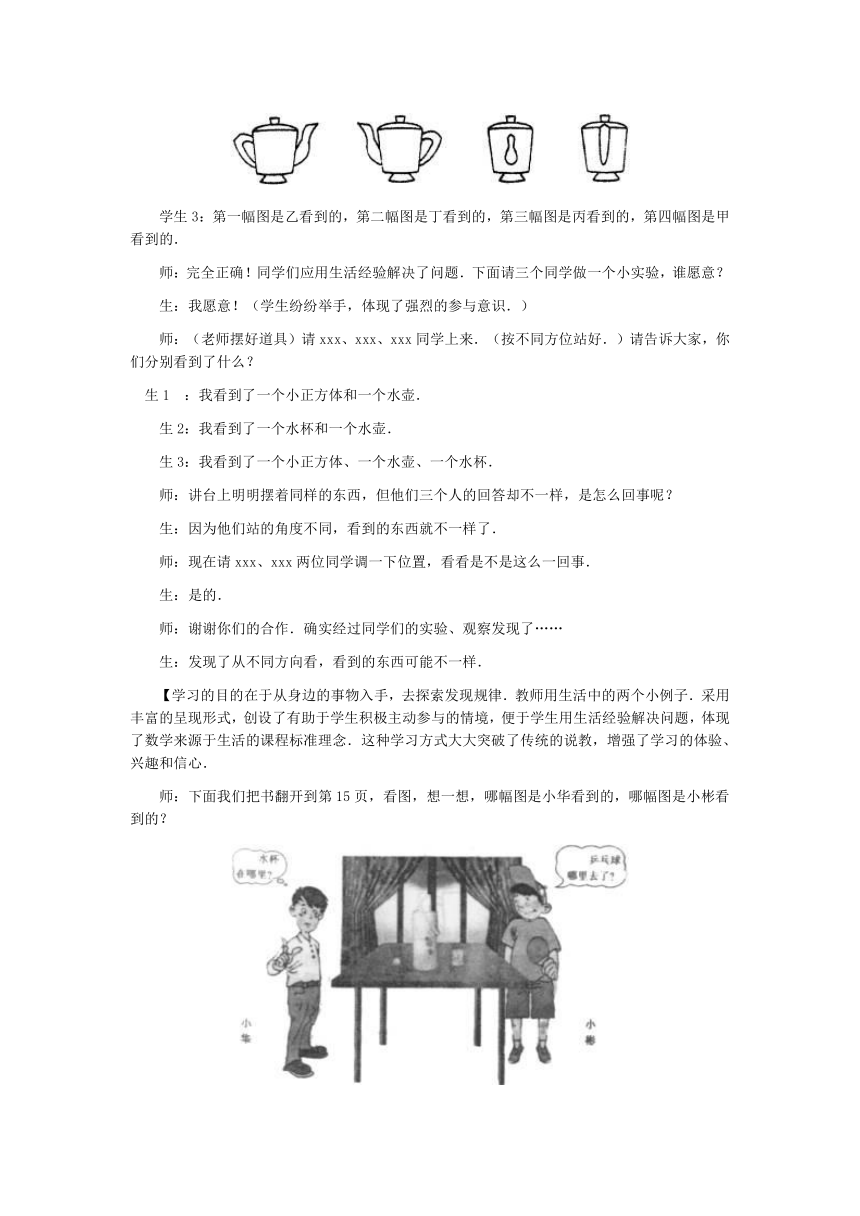

师:下面我们把书翻开到第15页,看图,想一想,哪幅图是小华看到的,哪幅图是小彬看到的?

生:第二幅图是小华看到的,第四幅图是小彬看到的.

师:回答得真不错!如果想同时看到杯子和乒乓球,那么他们应该站在什么位置?

生:从上面看,从正面看,稍微斜一点看.

师:刚才我们做了、看了,现在你能不能举一些生活中从不同角度观察同一对象的实例呢?

生:从不同的方向看一个人,看到的五官不一定相同.

生:美术课,老师叫我们去写生,从不同方向画同一个物体或景色.

生:达芬奇画鸡蛋,他从不同的方向看,画出来的鸡蛋不一定相同.

生:

师:太精彩了!

师:老师请同学们看两段录像.(放录像)世界杯赛上欧文是假摔吗?

羽毛球出界了吗?

【此时学生的学习热情高涨,课堂气氛异常热烈,说明生活中的数学问题确实能引起学生的共鸣,关键是教师如何从中提炼数学内涵为我所用.也说明学生的体验活动效果明显.这段师生举例.较好地体现了数学与生活的紧密联系,体现了数学的应用价值,体现了学生的参与意识和情感态度,知识真正成为了多元目标的载体,新课程的理念得到了淋漓尽致的体现.

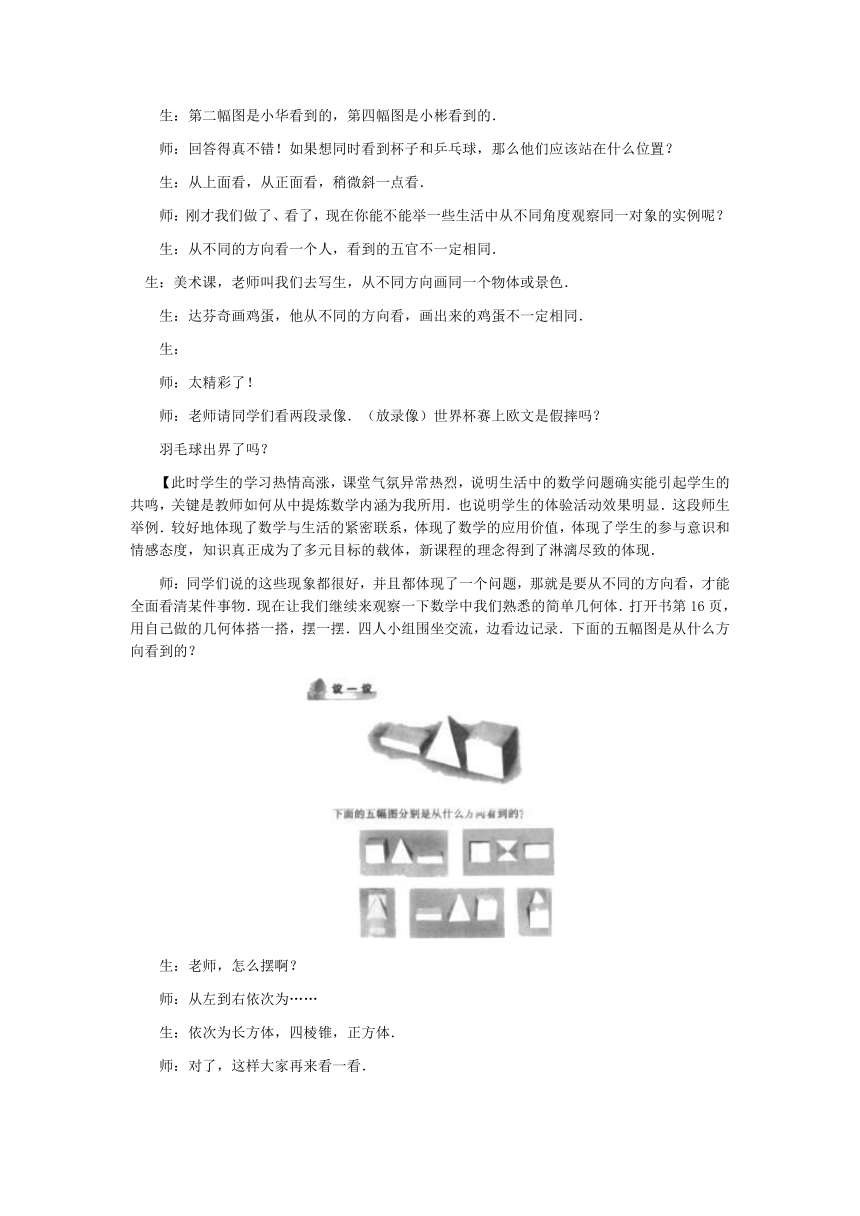

师:同学们说的这些现象都很好,并且都体现了一个问题,那就是要从不同的方向看,才能全面看清某件事物.现在让我们继续来观察一下数学中我们熟悉的简单几何体.打开书第16页,用自己做的几何体搭一搭,摆一摆.四人小组围坐交流,边看边记录.下面的五幅图是从什么方向看到的?

生:老师,怎么摆啊?

师:从左到右依次为……

生:依次为长方体,四棱锥,正方体.

师:对了,这样大家再来看一看.

【从生活自然过渡到数学,一学生问“怎么摆啊”,体现出了真正的课堂民主.这一活动设计既能指导学生读书、引发学生动脑思考、动手操作,小组讨论解决问题,又给学生创设了交流的机会,引导他们学会合作、探究.

师:有答案了吗?第一幅图请叶春兰回答.

生:从后面看到的.

师:相对于后面的叫什么呢?

生:正面.

师:所以也可以说是从背面看到的结果.第二幅图呢?

生:从上面看到的结果.

师:第三幅图呢?

生:从左面看到的.

师:从左面就能看到这样的结果吗?

生:从左侧正对着长方体看到的.

师:第四幅图呢?

生:从前面,也就是正面看到的.

师:回答得很完整.最后一幅图呢?

生:从右侧看到的.

师:吸取第三幅图的教训.

生:从右侧正对正方体看到的结果.

师:这样才正确了.无论是生活中的物品,还是数学中的简单的几何体,我们从不同方向看或观察同一物体时,可能看到不同的图形.请问:我们要从几方面才能把一个物体看完整呢?

生:要从六个方面:上、下、左、右、前、后.

师:还有人有不同意见吗?

生:还有侧面呢.

师:那至少要从几个方向看呢?

生:三个就对了.因为数学中的几何体可以认为是对称的.

师:今天,所有同学表现得都棒极了,说的答案都很有道理.在数学上,我们把从观察者的角度,正面看到的图叫做主视图,从左面看到的图叫做左视图,从上面看到的图叫做俯视图.接下来,我们来看正方体的三视图.

【要完成知识目标,解决本课的重点,先表扬一下全体同学,创造性地应用了评价原则.三视自概念此时出现,真是瓜熟蒂落,水到渠成.】

生:都是正方形.

生:三个大小一样的正方形.

师:你还能不能举一个几何体,它的三视图都为同一个图形呢?

生:球体.

师:摆出两个正方体,变化图形,三个,四个,五个.

(生上黑板画,略.)

师:为了巩固一下刚才所学的知识,同学们有没有信心考考自己?

生:有.

师:请做课本第18页第2题.

2.桌上放着一个圆柱和一个长方体.

请说出下面的三幅分别是从四个方向看到的.

生:它们分别是左视图、俯视图、主视图.

师:对吗?看清题目,审题要清,立意要明.谁能帮谢鹏的答案设计一个问题?

生:请指出这个图的三视图分别是什么?

师:书上题目的答案是什么呢?

生:分别是从左面、上面、前面看的.

师:谁知道圆柱的三视图.

生:两个长方形,一个圆.

生:不是长方形,底下的边是弧.

师:为什么他们看到的不一样呢?

生:我远他近.

师:请大家再看投影,你看到了什么?

生:长方形.

师:同样,我们用远看或投影的方式来观察一个圆锥的三视图呢?

【xxx同学出现了问题.教师马上设计了远看和投影两种方式让他感悟,而不是抛出问题的结论.】

生:两个三角形,圆和圆心.

师:长方体的三视图呢?看着你的模型把它们画出来.

(学生画图.)

师:这些视图的线段之间有关系吗?与长方体比较.

生:主视图的长、俯视图的长相等,就是长方体的长;主视图的宽、左视图的宽相等,就是长方体的高;俯视图的宽、左视图的长相等,就是长方体的宽.

师:你的回答太精彩了,语言流利,条理清晰.掌声响起!

师:看书第18页第3题的练习,请一位同学上黑板画.

(xxx上黑板画,老师点评.)

【应用不同几何体的形状、位置的变化,发展学生的空间观念.

师:同学们掌握得还不错.这节课你学到了什么?你有何收获?

生:我学到了从不同方向看同一个物体,可能看到不同的结果.

生:我还学到了什么叫主视图、左视图、俯视图.

生:我还学到了正方体、长方体、圆锥的三视图.

师:说得很好!你学习了从不同方向看,对你做人有何启示?

生:我觉得,不仅看物体是如此,看每个人、每件事也是如此,要全面观察.

师:太好了!你真聪明,想了这么多,而且很有道理.老师也有同感,从不同角度观察一件事或一个人,所得的结果也不一样.我作为一个老师,也会全面地评价每一个学生.同时也希望同学们今后看物、看人、看事要多角度、多方向分析观察,这样我们就会发现许多美好的闪光的东西,从而感受生活是多么的美好.

【如此小结,画龙点睛之笔,给人以耳目一新之感,使本课主题得以升华,而且教师也自我评价了一番,这又是对课堂评价的再发展,说明教师角色的真正转变.】

课后总结

叶圣陶先生曾说过课堂教学的最高艺术是看学生,而不是看教师,看学生能否在课堂中焕发生命的活力.本课按《课程标准》要求完成了多元化的教学目标,创设了丰富多彩的教学情景,较好地体现了新课程的基本理念,关注了学生的心理需求,拓宽了学生的学习空间,激发了学生的兴趣和动机,鼓励了学生积极参与的热情,重视了学科间的相互渗透,发展了学生的创新思维,培养了学生的实践能力和应用意识,增强了学生的合作意识和探索精神,创造性地应用了课堂教学评价原理,恰当地运用了现代教育技术,展现了一个平等、互动的民主课堂.

教材分析

《从不同方向看》选自义务教育课程标准实验教科书《数学》(北师大版)七年级上册.

我们生活在图形世界中,准确地说我们生活在三维空间中.因此,新教材一改老教材从平面几何到立体几何的知识体系,第一章就采用身边的几何体——丰富的图形世界入手来研究图形.这体现了新课程的理念:从学生的实际出发,使学生在丰富的现实情景中,通过各种数学活动,发展直觉思维和空间观念,逐渐形成自己对空间和图形的认识.

学生分析

小学六年级的学生与初中一年级的学生只有两个月的差异,但老教材却有让他们无法适应的巨大变化,而新教材则注意了学生的年龄特征,修改了学生不喜欢的“字母游戏”,采用他们更乐意参与的活动、游戏等形式,给他们空间和时间,给他们释放表演欲望、展现青春活力的舞台.因此,新教材这种“在玩中学”更适合他们.

七年级的学生对身边的事物已有了一定的观察、鉴别、分析能力,他们已能将简单的物体抽象成简单的几何图形,能根据直觉用笔画出自己的感觉,而且他们更乐意用自己的方式来研究世界,用自己的手操作,用自己的嘴表达,用自己的身体去经历,用自己的心灵去感悟.因此,教师要百般珍惜学生的内心世界,关注每一个变化,调动一切积极性,尊重每一个观点,给予激励性的评价和引导.

设计理念

1.能利用新课程多元化的教学目标来设计教学,以教材作为实现教学目标的载体,把培养学生人文素养作为教学的最终目的和价值追求.

2.抛弃旧的知识传授型的教学模式,创设多种生活中的数学情景,引导课堂实践,通过观察比较、小组讨论、集体评价和动手操作等多种形式,有效地组织教学.

3.充分考虑学科之间的相互渗透,课堂导入所用的诗和结尾的评价都是点睛之笔;充分满足学生的表演欲望,力求在课堂中体现艺术性和人本主义思想,以期达到课程目标中关于知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观的培养要求.

教学目标

1.经历“从不同方向观察物体”的活动过程,初步体会从不同方向观察同一物体可能看到不一样的结果,从而了解为什么要从不同方向看,并发展空间思维.

2.能在与他人交流的过程中,合理清晰地表达自己的思维过程.

3.能识别简单物体的三视图,会画立方体及其简单组合体的三视图,培养动脑思考、动手操作得出结论的能力.

4.渗透辩证唯物主义价值观:从观察几何体拓展到观察生活中的人、事、物,进行人文教育.

教学重点:经历活动过程,加强与他人交流,发展思维能力.

教学难点:画立方体及简单组合体的三视图.

【教学目标能较好地体现新课程多元化的目标和价值追求.按《数学课程标准》确定教学目标,把教材作为实现教学目标的载体,达到培养学生人文素养的目的,这是对新课程的正确理解.】

教具准备

1.投影片,录像.

2.水壶、杯子、乒乓球.

3.圆柱、长方体各两个,正方体、四棱锥模型各一个.

教学过程

师:同学们,谁知道苏东坡的《题西林壁》?

学生1:横看成岭侧成峰,

远近高低各不同.

不识庐山真面目,

只缘身在此山中.

师:多美的山,多美的诗!(打出投影1:诗与画.)诗情画意来自作者苏东坡从多个角度对庐山的仔细观察.从哪些角度呢?

学生2:横看,侧看,远看,近看,在山中看.

师:回答得非常好!可能有些同学会纳闷,今天老师上数学课怎么会念起古诗来?其实,苏东坡通过作这首诗,教给了我们观察祖国大好山河的方法:从多个角度仔细观察,才能发现庐山奇妙、壮观的美丽景色.这就是我们这节课将要学习的内容——《从不同方向看》.看什么呢?看生活中熟悉的物体和数学中熟悉的简单几何体.下面同学们能否通过观察和抽象思维来回答问题?(打出投影2.)

【跨越学科界限,让苏东坡的一首《题西林壁》把同学们带入了一个如诗如画的境界,再从诗歌中提炼出隐含的教学知识.这样,不但增强了学生的人文意识,还使学生体会到了数学中的“美”.】

师:看投影片,请指出下列各幅图分别是哪位同学看到的?

例1 桌上放着一个茶壶,四位同学从各自的方向进行观察.

请指出下面四幅图分别是哪位同学看到的.

学生3:第一幅图是乙看到的,第二幅图是丁看到的,第三幅图是丙看到的,第四幅图是甲看到的.

师:完全正确!同学们应用生活经验解决了问题.下面请三个同学做一个小实验,谁愿意?

生:我愿意!(学生纷纷举手,体现了强烈的参与意识.)

师:(老师摆好道具)请xxx、xxx、xxx同学上来.(按不同方位站好.)请告诉大家,你们分别看到了什么?

生1 :我看到了一个小正方体和一个水壶.

生2:我看到了一个水杯和一个水壶.

生3:我看到了一个小正方体、一个水壶、一个水杯.

师:讲台上明明摆着同样的东西,但他们三个人的回答却不一样,是怎么回事呢?

生:因为他们站的角度不同,看到的东西就不一样了.

师:现在请xxx、xxx两位同学调一下位置,看看是不是这么一回事.

生:是的.

师:谢谢你们的合作.确实经过同学们的实验、观察发现了……

生:发现了从不同方向看,看到的东西可能不一样.

【学习的目的在于从身边的事物入手,去探索发现规律.教师用生活中的两个小例子.采用丰富的呈现形式,创设了有助于学生积极主动参与的情境,便于学生用生活经验解决问题,体现了数学来源于生活的课程标准理念.这种学习方式大大突破了传统的说教,增强了学习的体验、兴趣和信心.

师:下面我们把书翻开到第15页,看图,想一想,哪幅图是小华看到的,哪幅图是小彬看到的?

生:第二幅图是小华看到的,第四幅图是小彬看到的.

师:回答得真不错!如果想同时看到杯子和乒乓球,那么他们应该站在什么位置?

生:从上面看,从正面看,稍微斜一点看.

师:刚才我们做了、看了,现在你能不能举一些生活中从不同角度观察同一对象的实例呢?

生:从不同的方向看一个人,看到的五官不一定相同.

生:美术课,老师叫我们去写生,从不同方向画同一个物体或景色.

生:达芬奇画鸡蛋,他从不同的方向看,画出来的鸡蛋不一定相同.

生:

师:太精彩了!

师:老师请同学们看两段录像.(放录像)世界杯赛上欧文是假摔吗?

羽毛球出界了吗?

【此时学生的学习热情高涨,课堂气氛异常热烈,说明生活中的数学问题确实能引起学生的共鸣,关键是教师如何从中提炼数学内涵为我所用.也说明学生的体验活动效果明显.这段师生举例.较好地体现了数学与生活的紧密联系,体现了数学的应用价值,体现了学生的参与意识和情感态度,知识真正成为了多元目标的载体,新课程的理念得到了淋漓尽致的体现.

师:同学们说的这些现象都很好,并且都体现了一个问题,那就是要从不同的方向看,才能全面看清某件事物.现在让我们继续来观察一下数学中我们熟悉的简单几何体.打开书第16页,用自己做的几何体搭一搭,摆一摆.四人小组围坐交流,边看边记录.下面的五幅图是从什么方向看到的?

生:老师,怎么摆啊?

师:从左到右依次为……

生:依次为长方体,四棱锥,正方体.

师:对了,这样大家再来看一看.

【从生活自然过渡到数学,一学生问“怎么摆啊”,体现出了真正的课堂民主.这一活动设计既能指导学生读书、引发学生动脑思考、动手操作,小组讨论解决问题,又给学生创设了交流的机会,引导他们学会合作、探究.

师:有答案了吗?第一幅图请叶春兰回答.

生:从后面看到的.

师:相对于后面的叫什么呢?

生:正面.

师:所以也可以说是从背面看到的结果.第二幅图呢?

生:从上面看到的结果.

师:第三幅图呢?

生:从左面看到的.

师:从左面就能看到这样的结果吗?

生:从左侧正对着长方体看到的.

师:第四幅图呢?

生:从前面,也就是正面看到的.

师:回答得很完整.最后一幅图呢?

生:从右侧看到的.

师:吸取第三幅图的教训.

生:从右侧正对正方体看到的结果.

师:这样才正确了.无论是生活中的物品,还是数学中的简单的几何体,我们从不同方向看或观察同一物体时,可能看到不同的图形.请问:我们要从几方面才能把一个物体看完整呢?

生:要从六个方面:上、下、左、右、前、后.

师:还有人有不同意见吗?

生:还有侧面呢.

师:那至少要从几个方向看呢?

生:三个就对了.因为数学中的几何体可以认为是对称的.

师:今天,所有同学表现得都棒极了,说的答案都很有道理.在数学上,我们把从观察者的角度,正面看到的图叫做主视图,从左面看到的图叫做左视图,从上面看到的图叫做俯视图.接下来,我们来看正方体的三视图.

【要完成知识目标,解决本课的重点,先表扬一下全体同学,创造性地应用了评价原则.三视自概念此时出现,真是瓜熟蒂落,水到渠成.】

生:都是正方形.

生:三个大小一样的正方形.

师:你还能不能举一个几何体,它的三视图都为同一个图形呢?

生:球体.

师:摆出两个正方体,变化图形,三个,四个,五个.

(生上黑板画,略.)

师:为了巩固一下刚才所学的知识,同学们有没有信心考考自己?

生:有.

师:请做课本第18页第2题.

2.桌上放着一个圆柱和一个长方体.

请说出下面的三幅分别是从四个方向看到的.

生:它们分别是左视图、俯视图、主视图.

师:对吗?看清题目,审题要清,立意要明.谁能帮谢鹏的答案设计一个问题?

生:请指出这个图的三视图分别是什么?

师:书上题目的答案是什么呢?

生:分别是从左面、上面、前面看的.

师:谁知道圆柱的三视图.

生:两个长方形,一个圆.

生:不是长方形,底下的边是弧.

师:为什么他们看到的不一样呢?

生:我远他近.

师:请大家再看投影,你看到了什么?

生:长方形.

师:同样,我们用远看或投影的方式来观察一个圆锥的三视图呢?

【xxx同学出现了问题.教师马上设计了远看和投影两种方式让他感悟,而不是抛出问题的结论.】

生:两个三角形,圆和圆心.

师:长方体的三视图呢?看着你的模型把它们画出来.

(学生画图.)

师:这些视图的线段之间有关系吗?与长方体比较.

生:主视图的长、俯视图的长相等,就是长方体的长;主视图的宽、左视图的宽相等,就是长方体的高;俯视图的宽、左视图的长相等,就是长方体的宽.

师:你的回答太精彩了,语言流利,条理清晰.掌声响起!

师:看书第18页第3题的练习,请一位同学上黑板画.

(xxx上黑板画,老师点评.)

【应用不同几何体的形状、位置的变化,发展学生的空间观念.

师:同学们掌握得还不错.这节课你学到了什么?你有何收获?

生:我学到了从不同方向看同一个物体,可能看到不同的结果.

生:我还学到了什么叫主视图、左视图、俯视图.

生:我还学到了正方体、长方体、圆锥的三视图.

师:说得很好!你学习了从不同方向看,对你做人有何启示?

生:我觉得,不仅看物体是如此,看每个人、每件事也是如此,要全面观察.

师:太好了!你真聪明,想了这么多,而且很有道理.老师也有同感,从不同角度观察一件事或一个人,所得的结果也不一样.我作为一个老师,也会全面地评价每一个学生.同时也希望同学们今后看物、看人、看事要多角度、多方向分析观察,这样我们就会发现许多美好的闪光的东西,从而感受生活是多么的美好.

【如此小结,画龙点睛之笔,给人以耳目一新之感,使本课主题得以升华,而且教师也自我评价了一番,这又是对课堂评价的再发展,说明教师角色的真正转变.】

课后总结

叶圣陶先生曾说过课堂教学的最高艺术是看学生,而不是看教师,看学生能否在课堂中焕发生命的活力.本课按《课程标准》要求完成了多元化的教学目标,创设了丰富多彩的教学情景,较好地体现了新课程的基本理念,关注了学生的心理需求,拓宽了学生的学习空间,激发了学生的兴趣和动机,鼓励了学生积极参与的热情,重视了学科间的相互渗透,发展了学生的创新思维,培养了学生的实践能力和应用意识,增强了学生的合作意识和探索精神,创造性地应用了课堂教学评价原理,恰当地运用了现代教育技术,展现了一个平等、互动的民主课堂.

同课章节目录

- 第一章 丰富的图形世界

- 1.1 生活中的立体图形

- 1.2 展开与折叠

- 1.3 截一个几何体

- 1.4 从三个不同方向看物体的形状

- 第二章 有理数及其运算

- 2.1 有理数

- 2.2 数轴

- 2.3 绝对值

- 2.4 有理数的加法

- 2.5 有理数的减法

- 2.6 有理数的加减混合运算

- 2.7 有理数的乘法

- 2.8 有理数的除法

- 2.9 有理数的乘方

- 2.10 科学记数法

- 2.11 有理数的混合运算

- 2.12 用计算器进行运算

- 第三章 整式及其加减

- 3.1 字母表示数

- 3.2 代数式

- 3.3 整式

- 3.4 整式的加减

- 3.5 探索与表达规律

- 第四章 基本平面图形

- 4.1 线段、射线、直线

- 4.2 比较线段的长短

- 4.3 角

- 4.4 角的比较

- 4.5 多边形和圆的初步认识

- 第五章 一元一次方程

- 5.1 认识一元一次方程

- 5.2 求解一元一次方程

- 5.3 应用一元一次方程——水箱变高了

- 5.4 应用一元一次方程——打折销售

- 5.5 应用一元一次方程——“希望工程”义演

- 5.6 应用一元一次方程——追赶小明

- 第六章 数据的收集与整理

- 6.1 数据的收集

- 6.2 普查和抽样调查

- 6.3 数据的表示

- 6.4 统计图的选择