中图版(2019)高中地理 必修第一册同步训练 2.6 土壤的主要形成因素word版含答案解析

文档属性

| 名称 | 中图版(2019)高中地理 必修第一册同步训练 2.6 土壤的主要形成因素word版含答案解析 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 中图版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2020-09-29 15:26:08 | ||

图片预览

文档简介

第六节 土壤的主要形成因素

必备知识基础练

进阶训练第一层

知识点一

观察土壤

1.衡量土壤肥力高低的主要因素是( )

A.矿物质

B.有机质

C.水分

D.空气

2.自然土壤的剖面构造自上而下分别是( )

A.有机层、腐殖质层、淋溶层、淀积层、母质层、母岩层

B.有机层、淋溶层、腐殖质层、淀积层、母质层、母岩层

C.腐殖质层、有机层、淋溶层、淀积层、母岩层、母质层

D.腐殖质层、淋溶层、有机层、淀积层、母质层、母岩层

知识点二

土壤形成的影响因素

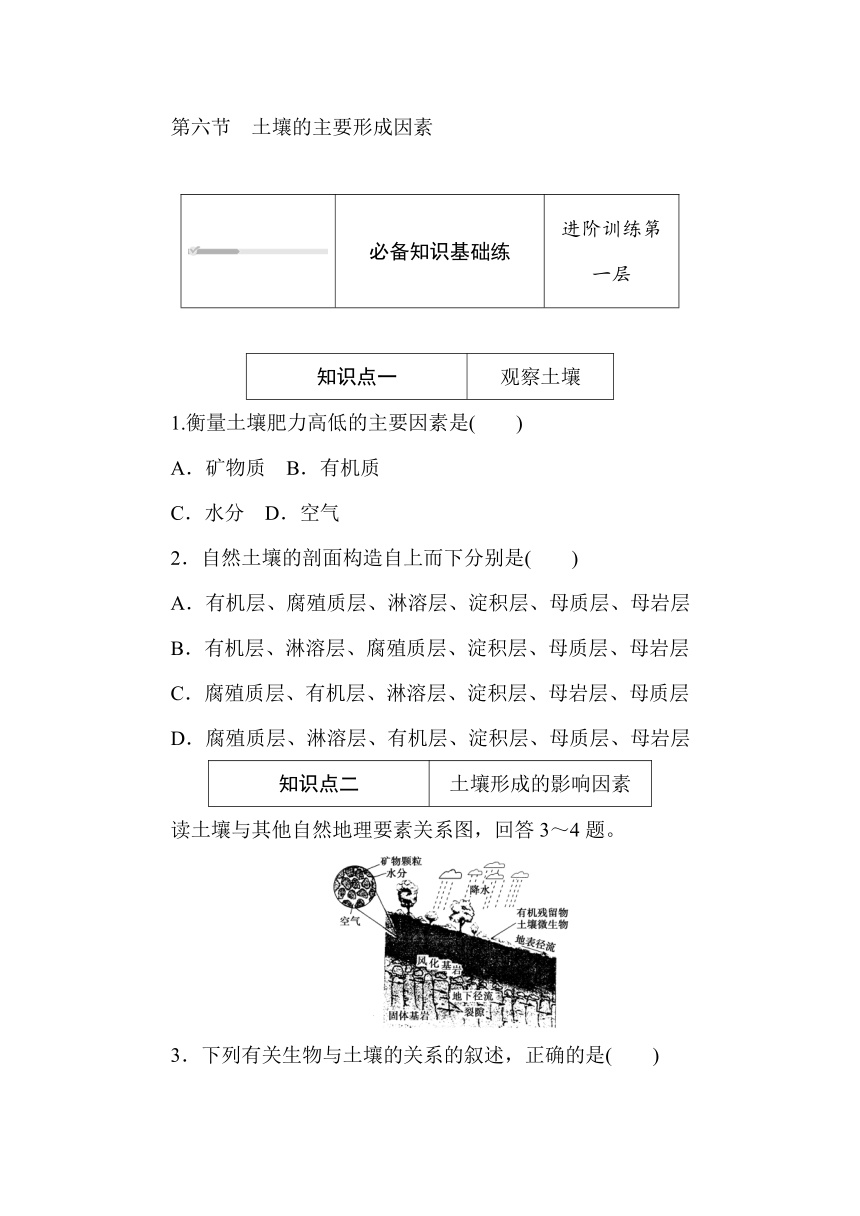

读土壤与其他自然地理要素关系图,回答3~4题。

3.下列有关生物与土壤的关系的叙述,正确的是( )

A.生物是土壤矿物养分的最初来源

B.绿色植物促进了耕作土壤的形成

C.生物作用与土壤肥力的产生关联密切

D.树木根系很深,提供土壤表层有机质多

4.关于成土母质与土壤的叙述,正确的是( )

A.成土母质是土壤的初始状态及土壤形成的物质基础和植物有机养分元素的最初来源

B.发育在残积物和坡积物上的土壤具有明显的分层特征

C.成土母质的化学成分,在很大程度上决定着土壤中的化学元素和养分

D.基性岩母质上的土壤硅的含量明显高于酸性岩母质上的土壤

下表示意我国东部地区的三种典型土壤(黑土、水稻土、红壤)成分占比。据此回答5~6题。

土壤

水分

空气

矿物质

有机质

甲

30%

20%

49%

1%

乙

25%

30%

37%

8%

丙

35%

15%

47%

3%

5.表中甲、乙、丙代表的土壤分别是( )

A.黑土、水稻土、红壤

B.红壤、黑土、水稻土

C.水稻土、黑土、红壤

D.红壤、水稻土、黑土

6.下列关于这三种土壤的叙述,正确的是( )

A.甲土壤广泛分布于江南丘陵和黄土高原

B.乙土壤分布区的天然植被是亚热带常绿阔叶林

C.丙土壤是在人类长期开发利用过程中形成的

D.甲、乙、丙三种土壤共同的改良途径是增施熟石灰

关键能力综合练

进阶训练第二层

土壤凋萎湿度是指土壤水分减少到使植物叶片开始呈现萎蔫状态时的土壤湿度,被认为是植物能够吸收的土壤水的最低值。下图为我国某地区不同树种(苗木)凋萎湿度测量结果。读图,完成1~2题。

1.对土壤凋萎湿度影响最小的因素是( )

A.气温高低

B.土质颗粒

C.基岩性质

D.降水多少

2.图中树种抗旱能力最强的是( )

A.富士苹果

B.山丁子

C.久保桃

D.山桃

有机质含量高低是土壤肥力的重要标志,一般土壤有机质含量为5%。图1为我国东部某地土壤剖面图,图2为该土壤有机质分布图。读图,回答3~4题。

3.关于该地表层土壤的描述,正确的是( )

A.地表枯枝落叶多,有机质含量较高

B.人工增施有机肥,有机质含量较高

C.受流水侵蚀作用,有机质含量较低

D.气候干旱植被稀少,有机质含量低

4.针对该土壤的特性,该地宜采用的农业技术是( )

A.免耕直播

B.深耕改土

C.大棚温室

D.砾石压土

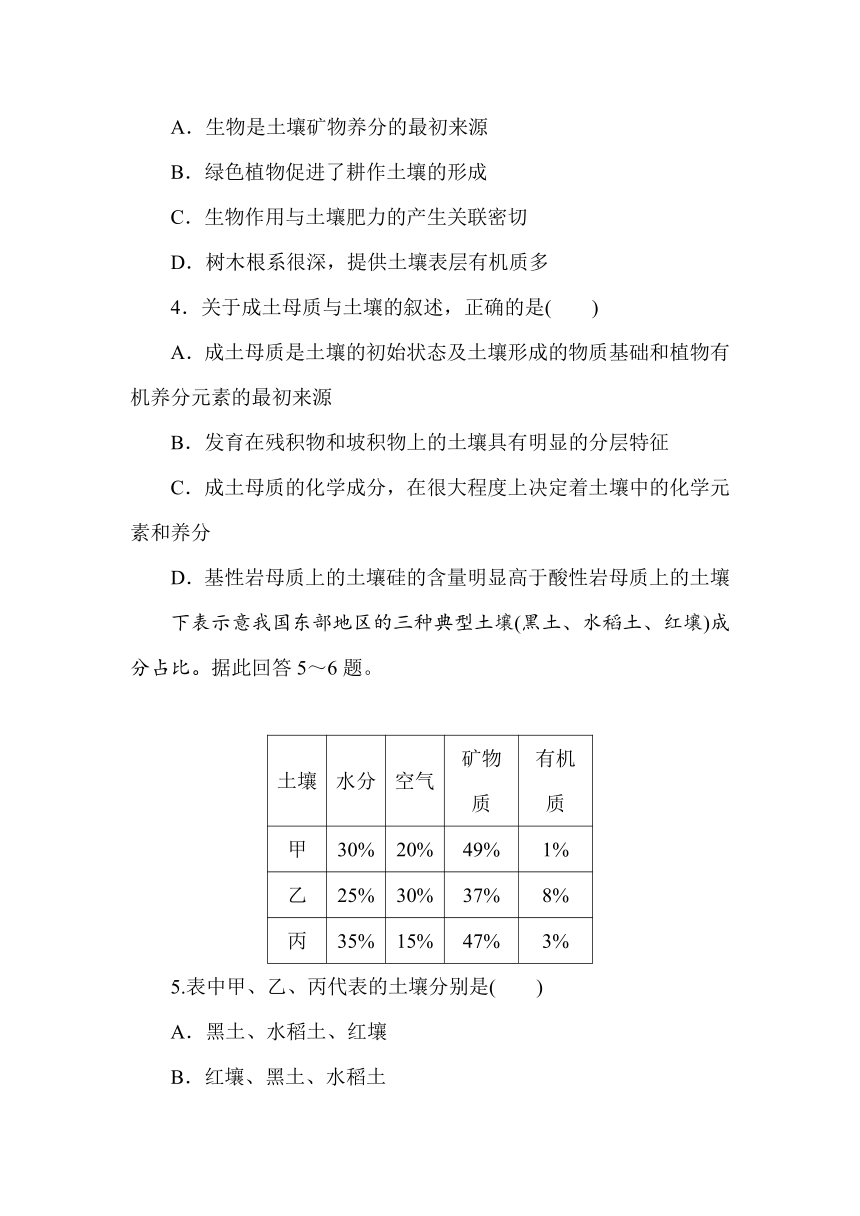

在长期积水和滞水的情况下,土壤处于嫌气状态,有机质分解十分缓慢,从而使有机层的积累超过有机质的分解,即形成有机土。下图为某湖泊沼泽地的有机土壤物质等厚度线图。读图,回答5~6题。

5.该湖泊沼泽地( )

A.有机土厚度甲大于乙

B.有机土厚度甲乙可能相同

C.有机土厚度甲小于乙

D.有机土厚度与水域的深度无关

6.影响有机土成土的主要因素是( )

①气温 ②湿度 ③成土母质 ④人类活动

A.①②

B.①③

C.②③

D.②④

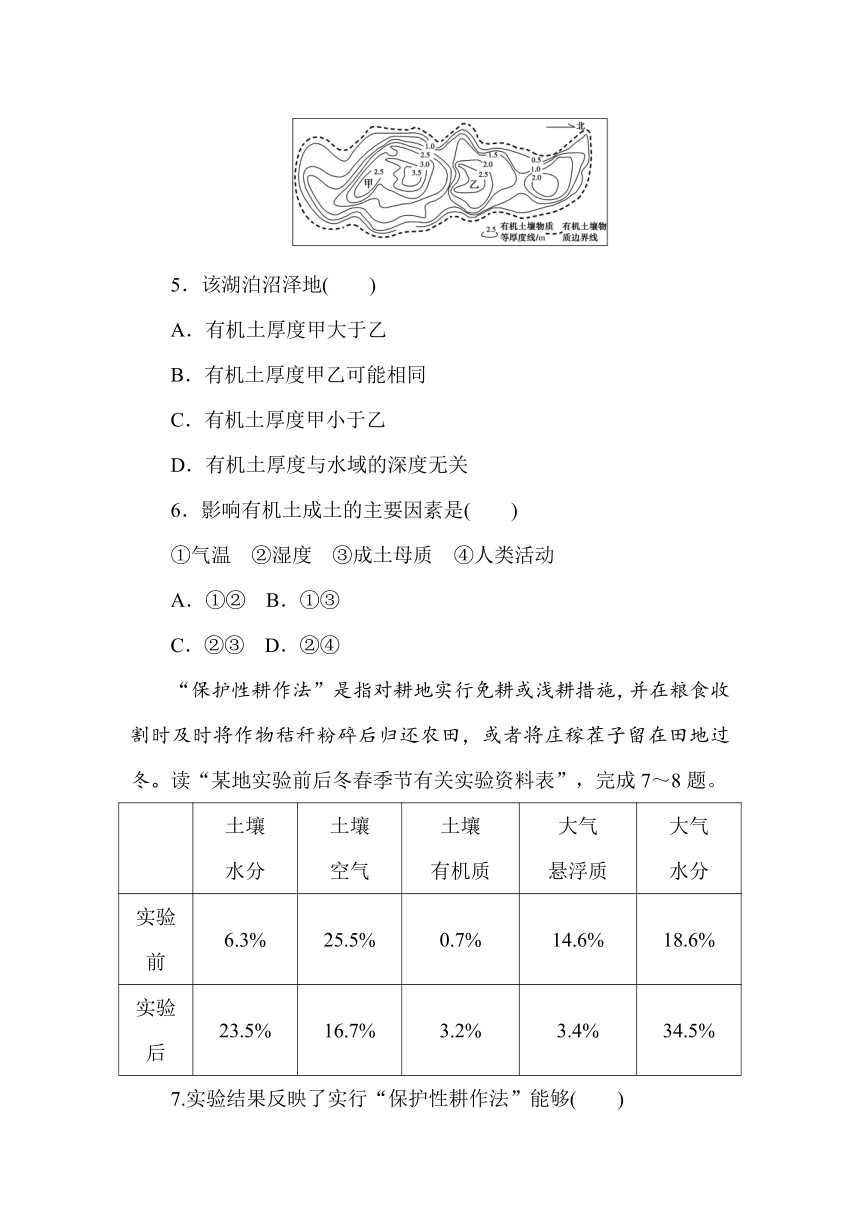

“保护性耕作法”是指对耕地实行免耕或浅耕措施,并在粮食收割时及时将作物秸秆粉碎后归还农田,或者将庄稼茬子留在田地过冬。读“某地实验前后冬春季节有关实验资料表”,完成7~8题。

土壤水分

土壤空气

土壤有机质

大气悬浮质

大气水分

实验前

6.3%

25.5%

0.7%

14.6%

18.6%

实验后

23.5%

16.7%

3.2%

3.4%

34.5%

7.实验结果反映了实行“保护性耕作法”能够( )

A.降低土壤透气性,减少空气污染

B.降低土壤水分,增强抗旱能力

C.增强土壤透气性,提高土壤肥力

D.保持土壤水分,降低大气湿度

8.由表可知,该地最可能是( )

A.三江平原

B.河西走廊

C.江汉平原

D.珠江三角洲

9.读图,完成下列问题。

(1)生物在土壤形成过程中的主导作用表现为____________________________。具体体现为:①________,②________。

(2)土壤中有机质包括遗留在土壤中的生物残体,如图中的________和经过微生物的生化作用形成的________。

(3)土壤中矿物养分的富集,主要是指________________________________________________________________________。

(4)自然土壤的形成,是在生物的主导作用下,加上________、________等其他因素的参与作用,并经过________过程。

学科素养升级练

进阶训练第三层

1.“落红不是无情物,化作春泥更护花”说明( )

A.生物是土壤形成中最活跃的因子

B.生物是土壤有机质的主要来源

C.春季微生物分解作用非常迅速

D.生物风化使有机残体归还多

2.关于气候与土壤的叙述,错误的是( )

A.气候直接影响土壤的水热状况和土壤中物理化学过程的性质与强度

B.在寒冷条件下,有机质分解缓慢

C.从干燥的荒漠地带到热带雨林带,化学与生物风化逐渐减弱

D.气候还通过影响岩石风化过程外力地貌形态以及动植物和微生物的活动等,间接地影响土壤的形成和发育

下图为土壤形成过程的不同阶段示意图。据此完成3~4题。

3.土壤形成的先后顺序是( )

A.①②③④

B.②①③④

C.②④①③

D.②①④③

4.影响土壤发育最基本、最活跃的因素是( )

A.气候

B.地形

C.生物

D.成土母质

[真实情境—学术情境]研究土壤水分的空间分布特征对农业生产、植被恢复和土地的合理利用等具有重要的指导意义。下图为黄土高原某沟壑区不同坡度和坡向的土壤水分含量剖面分布图。读图完成5~6题。

5.甲图表明,随着深度的增加( )

A.土壤剖面相同深度含水量增加

B.土壤总的储水能力提高十分显著

C.地表径流下渗补给的能力降低

D.降水后形成地表径流减少明显

6.从土壤水分条件看,黄土高原沟壑区植被生长条件较好的是( )

A.阳坡、缓坡

B.阳坡、陡坡

C.阴坡、陡坡

D.阴坡、缓坡

土壤的淋溶作用与降水有着直接的关系,降水越多,淋溶层越厚。图a是不同气候下(湿润、半干旱、干旱)的土壤剖面发育示意图,图b是不同植被(森林、草原)作用下土壤剖面深度与有机质的质量百分比关系示意图。据此,完成7~8题。

7.与土壤有机质的来源密切相关的因素是( )

A.生物

B.地形

C.降水

D.成土母质

8.能代表草原地区土壤发育情况的组合是( )

A.甲与Ⅰ

B.甲与Ⅱ

C.乙与Ⅱ

D.丙与Ⅰ

当土壤组成物质体积比为:矿物质45%、有机质5%、水分和空气各20%~30%,该土壤能很好地满足植物生长过程中的各种需求,称为理想土壤。如图示意我国土壤组成物质的体积占比。据此完成9~10题。

9.土壤中矿物质的来源是( )

A.气候

B.成土母质

C.地形

D.生物

10.据图可知( )

A.该土壤水分较多,空气偏少

B.该地可能炎热干燥,土壤中有机质含量较少

C.该土壤矿物质比重大,颗粒粗

D.该土壤水分和矿物质偏少,有盐碱化现象

淋溶作用在土壤中普遍存在,它是指土壤中的可溶性或悬浮性化合物,随水下渗迁移或侧向迁移的过程。据此完成11~12题。

11.下列地区中淋溶作用较强的是( )

A.气候温和湿润的地区

B.土壤表层透水性差的地区

C.冰雪覆盖的极地地区

D.风沙肆虐的内陆盆地地区

12.土壤淋溶作用的增强可能会导致( )

A.地下水水位下降

B.土地荒漠化加剧

C.土壤肥力下降

D.土壤盐碱化加剧

13.下图为土壤与成土母质、气候、生物的关系图。读图完成下列要求。

(1)填写图中数码①、②代表的地理事物含义:①表示绿色植物的________作用,②表示绿色植物从土壤中吸收________。

(2)气候对土壤形成的影响主要是通过________和________来实现。我国东北地区的黑土有机质含量很高,其主要原因是________________________________________________________________________。

(3)简答成土母质与生物在土壤形成中的作用。

14.读不同气候条件下风化壳深度变化示意图,完成下列要求。

(1)a、b、c三条曲线,________曲线表示蒸发量。

(2)A、D、E、G四个地带中能形成完整土壤剖面的有________(填写字母)地带;即使增加降水也很难形成完整土壤剖面的是________(填写字母)地带。

(3)一个发育成熟的土壤剖面一般具有________层、腐殖质层、________层、淀积层和母质层。

(4)B对应的地带性植被是________(阔叶林或针叶林),其土壤发育程度较________。

(5)D范围内的主要外营力作用是________,开发该区域的关键性制约因素是________。

(6)图中显示,C、D两个地带不能发育森林植被的共同原因是________________;F地带能形成深厚风化壳的原因是________________________________________________________________________。

第六节 土壤的主要形成因素

必备知识基础练

1.答案:B

解析:有机质含量多少是衡量土壤肥力高低的主要因素,故选B。

2.答案:A

解析:自然土壤的剖面构造自上而下依次是有机层、腐殖质层、淋溶层、淀积层、母质层、母岩层,故选A。

3.答案:C

解析:生物是土壤有机物质的来源,是土壤形成过程中最活跃的因素,与土壤肥力的产生密切相关,故选C。

4.答案:C

解析:成土母质是土壤矿物养分的最初来源;发育在洪积物和冲积物上的土壤具有明显的质地分层特征;基性岩母质上的土壤硅的含量明显低于酸性岩母质上的土壤,故选C。

5.答案:B

解析:三种土壤中红壤有机质含量最少,故甲为红壤;黑土因有机质含量高而肥沃,土质较疏松空气含量较大,故乙为黑土;与其他两种土壤相比较,丙中水分含量较大,故为水稻土,依据题意选B。

6.答案:C

解析:红壤土质较黏重、通气性能较差,且土壤呈酸性,可以通过施用熟石灰的方法来改良其酸性土质;黑土主要分布在我国的东北地区,该地区的天然植被是落叶阔叶林和针叶混交林;南方的水稻土是在人类耕作、培育下形成的,故选C。

关键能力综合练

1.答案:C

解析:根据材料,土壤凋萎湿度是一种特殊的土壤湿度,所以此题的实质是判断对土壤湿度影响最小的因素,气温高低影响土壤水分的蒸发,从而影响土壤湿度,A错误;土质颗粒影响土壤含蓄水源的能力,影响土壤湿度,B错误;基岩性质对土壤的属性没有影响,不会影响土壤的含水量,C正确;降水越多,土壤湿度越大,D错误。

2.答案:D

解析:根据材料,土壤凋萎湿度越低,树种抗旱能力越强,读图可知,图中四种树种中山桃的土壤凋萎湿度最低,抗旱能力最强,故选D。

3.答案:C

解析:从图2可以看出该地土壤表层(0厘米附近)有机质含量低于5%,说明地表有机质含量较少,A错误;如果人工增施有机肥一般会分布在表层附近,B错误;表层土壤有机质较低,说明受外力作用影响,肥力流失较多,C正确;我国东部地区降水丰富,多流水侵蚀作用,D错误。

4.答案:B

解析:免耕直播即不耕情况下直接在土地上种植,可以减少水土流失,特别是在气候较为干旱地区作用显著,而我国东部地区降水较多,A错误;从图中可以看出土层较深地区土壤有机质较丰富,深耕改土可以有效改善土壤肥力,B正确;大棚温室是改变热量条件,不会影响有机质含量,C错误;砾石压土主要改变土壤水热条件,不能改变土壤有机质含量,D错误。

5.答案:C

解析:结合图中有机土壤物质等厚度线可读出,甲处厚度为2.0~2.5

m,乙处厚度为2.5~3.0

m,有机土厚度甲小于乙,故选C。

6.答案:A

解析:由材料可知,有机土是在长期积水和滞水的情况下形成的,说明影响因素是湿度;由材料可知因有机质分解十分缓慢,使有机层的积累超过有机质的分解,即形成有机土,影响有机质分解速度的因素是气温,依据题意选A。

7.答案:A

解析:比较表格中实验前后的数据,实验结果反映了实行“保护性耕作法”能够提高土壤水分,增强抗旱能力;降低土壤透气性,提高土壤有机质含量;减少空气污染;提高大气湿度。

8.答案:B

解析:读表可知,土壤中的有机质含量较低,所以排除三江平原。读文字材料可知,该地农田冬季休耕,农作物不能越冬,所以排除江汉平原地区和珠江三角洲地区。该地大气悬浮质较多,土壤水分较少,所以最有可能位于我国西北干旱半干旱区,河西走廊位于我国的西北地区,B符合题意。

9.答案:(1)通过微生物、低等植物、高等植物对成土母质的不断改造 有机质的积累过程 养分元素的富集过程

(2)腐殖质 氮素

(3)植物选择性地吸收营养元素,储存在生物体内,植物的残体分解后又回到土壤表层

(4)气候 地形 长期的发育

解析:形成土壤的因素众多,在其过程中,生物通过微生物、低等植物、高等植物对成土母质的不断改造具有重要意义。生物的主导作用,具体体现在有机质的积累过程和养分元素的富集过程。经过生物作用与气候、地形等因素的参与作用,再经过长期的发育过程,成土母质就形成了自然土壤。

学科素养升级练

1.答案:B

解析:诗句说明的是植被最终落叶归根,成为了土壤的一部分,是土壤有机质的主要来源,并没有强调说明生物是土壤形成中最活跃的因子,A错误、B正确;夏季气温高时微生物分解作用速度快,C错误;生物风化是指生物对岩石、矿物产生机械的和化学的破坏作用,如生物对母岩的破坏方式既有机械作用(如根劈作用),也有生物化学作用(如植物、细菌分泌的有机酸对岩石的腐蚀作用),因此生物风化并不能使得有机残体归还多,D错误。

2.答案:C

解析:岩石风化的强度和速度与温度降水量呈正相关,湿热地区的土壤形成速度比干冷地区快得多,与干冷地区相比,湿热地区土壤化学风化作用和淋溶作用强,冷湿环境下有机质分解缓慢,有利于土壤有机质积累,而干旱、高温地区土壤有机质积累少。总体而言,气候的分布规律在很大程度上影响和控制了土壤的分布规律,故选C。

3~4.答案:3.D 4.C

解析:第3题,结合所学知识可知土壤的形成过程如下:基岩经风化作用逐渐形成破碎的岩石,随着时间的推移风化的岩石逐渐形成成土母质,成土母质在风化的过程中其表面逐渐形成腐殖质层,随着腐殖质层的加厚,土壤结构形态逐渐成熟。由以上分析可知土壤形成的先后顺序是②①④③,故选D。第4题,结合课本所学基础知识可知影响土壤发育最基本、最活跃的因素是生物因素,故选C。

点睛:生物除积极参与岩石风化外,还在土壤形成中进行着有机质的合成与分解,只有当成土母质中出现了微生物和植物时,土壤的形成才真正开始。

5.答案:C

解析:由图分析可知,随着土层厚度的增加含水量在减少,说明地表径流下渗随深度增加而减少。故本题正确答案为C。

6.答案:D

解析:由图分析可知,坡度小的比坡度大的土壤含水量高,阴坡土壤含水量比阳坡高,故本题正确答案为D。

7~8.答案:7.A 8.D

解析:第7题,结合所学知识可知与土壤有机质的来源密切相关的是动物以及植物等生物因素,故选A。第8题,由材料信息可知降水越多,土壤的淋溶层越厚,由此可以判断,甲为湿润地区,丙为半干旱地区,乙为干旱地区。结合所学知识可知草原地区的有机质含量相对来说是比较高的,随着深度的增加土壤有机质的含量是降低的,且草原地区的土层的厚度较湿润地区薄,相对干旱地区,其土层厚度是比较大的,且有机质含量较高。而草原地带多为半干旱地带。由以上分析可知能代表草原地区土壤发育情况的组合是丙与Ⅰ,故选D。

点睛:结合所学知识可知草原地带的气候一般多为半干旱气候,该区域的降水量比较少,土壤淋溶层的厚度小于湿润地区土壤淋溶层。

9.答案:B

解析:成土母质是土壤矿物质的来源,生物是土壤有机质的来源,气候和地形对土壤形成有影响,但不是土壤矿物质的来源,故选B。

10.答案:A

解析:材料指出理想土壤的体积占比为:矿物质40%、有机质10%、水分和空气各20%。该土壤水分大约占35%,比理想土壤多,空气大约占10%,比理想土壤少,A正确;该地土壤中有机质含量约为5%,说明当地微生物活动旺盛,所以当地可能为温暖湿润的气候,B错误;该土壤矿物质比重大于40%,比理想土壤稍大,但是颗粒无法判断,C错误;前面已经分析出,该土壤水分和矿物质偏多,D错误。

11.答案:A

解析:根据材料信息“淋溶作用是土壤中可溶性或悬浮性化合物随水下渗迁移或侧向迁移的过程”,所以水分充足的地区,相比而言土壤的淋溶作用较强。气候温和湿润的地区降雨量较多,土壤淋溶作用强,A正确;土壤表层透水性差,水分不易下渗,淋溶作用弱,B错误;冰雪覆盖的极地地区和风沙肆虐的内陆盆地地区降水少,土壤淋溶作用弱,CD错误。

12.答案:C

解析:土壤淋溶作用增强,土壤中可溶性或悬浮性化合物减少,土壤肥力下降,C正确;土壤淋溶作用增强不会导致地下水水位下降,A错误;土地荒漠化加剧多与不合理的人类活动有关,土壤淋溶作用增强不一定导致土地荒漠化加剧,B错误;随着淋溶作用的进行,土层逐步酸化,D错误。

13.答案:(1)光合 矿物质

(2)降水 气温 气温低,微生物分解作用缓慢,使有机质积累多

(3)成土母质是土壤形成的物质基础和植物矿物养分元素(氮除外)的最初来源,成土母质在很大程度上决定了土壤的性质;生物是土壤有机物质的来源,是土壤形成过程中最活跃的因素。

解析:第(1)题,绿色植物通过光合作用吸收二氧化碳,通过根部吸收矿物质合成有机物质。第(2)题,气温和降水影响着土壤的肥力。第(3)题,结合教材即可回答。

14.答案:(1)a (2)E、G A (3)枯枝落叶 淋溶

(4)针叶林 低 (5)风力作用 水分

(6)降水量小于蒸发量 降水量大于蒸发量

解析:第(1)题,图中F处风化壳最深,且表层为砖红壤风化壳,判断该处为高温多雨的气候区,降水量应大于蒸发量。D为干旱地区,结合图中纵坐标可判断a为蒸发量,b为气温曲线,c为降水量。第(2)题,A处为寒冷的极地气候区,D为干旱的荒漠环境,只有E、G处,降水较多,气温较高,风化壳较深,有一定植被,能形成完整的土壤剖面;A处因为气温极低,即使降水增多,也很难形成完整的土壤剖面。第(3)题,考查基础知识。第(4)题,由图中B地气温和降水数据,即可判断出该地为极地附近的针叶林地区,在此环境下土壤发育的程度较低。第(5)题,由D处的气温、降水量、蒸发量数据和对应极薄的风化壳,判断该处为荒漠带,那么制约性因素当然就是水分了。第(6)题,由图可知,C、D两处降水量小于蒸发量,为干旱地区,所以植被稀少,而F处为高温多雨的环境,淋溶作用强,物理化学风化作用强,所以风化壳最厚。

必备知识基础练

进阶训练第一层

知识点一

观察土壤

1.衡量土壤肥力高低的主要因素是( )

A.矿物质

B.有机质

C.水分

D.空气

2.自然土壤的剖面构造自上而下分别是( )

A.有机层、腐殖质层、淋溶层、淀积层、母质层、母岩层

B.有机层、淋溶层、腐殖质层、淀积层、母质层、母岩层

C.腐殖质层、有机层、淋溶层、淀积层、母岩层、母质层

D.腐殖质层、淋溶层、有机层、淀积层、母质层、母岩层

知识点二

土壤形成的影响因素

读土壤与其他自然地理要素关系图,回答3~4题。

3.下列有关生物与土壤的关系的叙述,正确的是( )

A.生物是土壤矿物养分的最初来源

B.绿色植物促进了耕作土壤的形成

C.生物作用与土壤肥力的产生关联密切

D.树木根系很深,提供土壤表层有机质多

4.关于成土母质与土壤的叙述,正确的是( )

A.成土母质是土壤的初始状态及土壤形成的物质基础和植物有机养分元素的最初来源

B.发育在残积物和坡积物上的土壤具有明显的分层特征

C.成土母质的化学成分,在很大程度上决定着土壤中的化学元素和养分

D.基性岩母质上的土壤硅的含量明显高于酸性岩母质上的土壤

下表示意我国东部地区的三种典型土壤(黑土、水稻土、红壤)成分占比。据此回答5~6题。

土壤

水分

空气

矿物质

有机质

甲

30%

20%

49%

1%

乙

25%

30%

37%

8%

丙

35%

15%

47%

3%

5.表中甲、乙、丙代表的土壤分别是( )

A.黑土、水稻土、红壤

B.红壤、黑土、水稻土

C.水稻土、黑土、红壤

D.红壤、水稻土、黑土

6.下列关于这三种土壤的叙述,正确的是( )

A.甲土壤广泛分布于江南丘陵和黄土高原

B.乙土壤分布区的天然植被是亚热带常绿阔叶林

C.丙土壤是在人类长期开发利用过程中形成的

D.甲、乙、丙三种土壤共同的改良途径是增施熟石灰

关键能力综合练

进阶训练第二层

土壤凋萎湿度是指土壤水分减少到使植物叶片开始呈现萎蔫状态时的土壤湿度,被认为是植物能够吸收的土壤水的最低值。下图为我国某地区不同树种(苗木)凋萎湿度测量结果。读图,完成1~2题。

1.对土壤凋萎湿度影响最小的因素是( )

A.气温高低

B.土质颗粒

C.基岩性质

D.降水多少

2.图中树种抗旱能力最强的是( )

A.富士苹果

B.山丁子

C.久保桃

D.山桃

有机质含量高低是土壤肥力的重要标志,一般土壤有机质含量为5%。图1为我国东部某地土壤剖面图,图2为该土壤有机质分布图。读图,回答3~4题。

3.关于该地表层土壤的描述,正确的是( )

A.地表枯枝落叶多,有机质含量较高

B.人工增施有机肥,有机质含量较高

C.受流水侵蚀作用,有机质含量较低

D.气候干旱植被稀少,有机质含量低

4.针对该土壤的特性,该地宜采用的农业技术是( )

A.免耕直播

B.深耕改土

C.大棚温室

D.砾石压土

在长期积水和滞水的情况下,土壤处于嫌气状态,有机质分解十分缓慢,从而使有机层的积累超过有机质的分解,即形成有机土。下图为某湖泊沼泽地的有机土壤物质等厚度线图。读图,回答5~6题。

5.该湖泊沼泽地( )

A.有机土厚度甲大于乙

B.有机土厚度甲乙可能相同

C.有机土厚度甲小于乙

D.有机土厚度与水域的深度无关

6.影响有机土成土的主要因素是( )

①气温 ②湿度 ③成土母质 ④人类活动

A.①②

B.①③

C.②③

D.②④

“保护性耕作法”是指对耕地实行免耕或浅耕措施,并在粮食收割时及时将作物秸秆粉碎后归还农田,或者将庄稼茬子留在田地过冬。读“某地实验前后冬春季节有关实验资料表”,完成7~8题。

土壤水分

土壤空气

土壤有机质

大气悬浮质

大气水分

实验前

6.3%

25.5%

0.7%

14.6%

18.6%

实验后

23.5%

16.7%

3.2%

3.4%

34.5%

7.实验结果反映了实行“保护性耕作法”能够( )

A.降低土壤透气性,减少空气污染

B.降低土壤水分,增强抗旱能力

C.增强土壤透气性,提高土壤肥力

D.保持土壤水分,降低大气湿度

8.由表可知,该地最可能是( )

A.三江平原

B.河西走廊

C.江汉平原

D.珠江三角洲

9.读图,完成下列问题。

(1)生物在土壤形成过程中的主导作用表现为____________________________。具体体现为:①________,②________。

(2)土壤中有机质包括遗留在土壤中的生物残体,如图中的________和经过微生物的生化作用形成的________。

(3)土壤中矿物养分的富集,主要是指________________________________________________________________________。

(4)自然土壤的形成,是在生物的主导作用下,加上________、________等其他因素的参与作用,并经过________过程。

学科素养升级练

进阶训练第三层

1.“落红不是无情物,化作春泥更护花”说明( )

A.生物是土壤形成中最活跃的因子

B.生物是土壤有机质的主要来源

C.春季微生物分解作用非常迅速

D.生物风化使有机残体归还多

2.关于气候与土壤的叙述,错误的是( )

A.气候直接影响土壤的水热状况和土壤中物理化学过程的性质与强度

B.在寒冷条件下,有机质分解缓慢

C.从干燥的荒漠地带到热带雨林带,化学与生物风化逐渐减弱

D.气候还通过影响岩石风化过程外力地貌形态以及动植物和微生物的活动等,间接地影响土壤的形成和发育

下图为土壤形成过程的不同阶段示意图。据此完成3~4题。

3.土壤形成的先后顺序是( )

A.①②③④

B.②①③④

C.②④①③

D.②①④③

4.影响土壤发育最基本、最活跃的因素是( )

A.气候

B.地形

C.生物

D.成土母质

[真实情境—学术情境]研究土壤水分的空间分布特征对农业生产、植被恢复和土地的合理利用等具有重要的指导意义。下图为黄土高原某沟壑区不同坡度和坡向的土壤水分含量剖面分布图。读图完成5~6题。

5.甲图表明,随着深度的增加( )

A.土壤剖面相同深度含水量增加

B.土壤总的储水能力提高十分显著

C.地表径流下渗补给的能力降低

D.降水后形成地表径流减少明显

6.从土壤水分条件看,黄土高原沟壑区植被生长条件较好的是( )

A.阳坡、缓坡

B.阳坡、陡坡

C.阴坡、陡坡

D.阴坡、缓坡

土壤的淋溶作用与降水有着直接的关系,降水越多,淋溶层越厚。图a是不同气候下(湿润、半干旱、干旱)的土壤剖面发育示意图,图b是不同植被(森林、草原)作用下土壤剖面深度与有机质的质量百分比关系示意图。据此,完成7~8题。

7.与土壤有机质的来源密切相关的因素是( )

A.生物

B.地形

C.降水

D.成土母质

8.能代表草原地区土壤发育情况的组合是( )

A.甲与Ⅰ

B.甲与Ⅱ

C.乙与Ⅱ

D.丙与Ⅰ

当土壤组成物质体积比为:矿物质45%、有机质5%、水分和空气各20%~30%,该土壤能很好地满足植物生长过程中的各种需求,称为理想土壤。如图示意我国土壤组成物质的体积占比。据此完成9~10题。

9.土壤中矿物质的来源是( )

A.气候

B.成土母质

C.地形

D.生物

10.据图可知( )

A.该土壤水分较多,空气偏少

B.该地可能炎热干燥,土壤中有机质含量较少

C.该土壤矿物质比重大,颗粒粗

D.该土壤水分和矿物质偏少,有盐碱化现象

淋溶作用在土壤中普遍存在,它是指土壤中的可溶性或悬浮性化合物,随水下渗迁移或侧向迁移的过程。据此完成11~12题。

11.下列地区中淋溶作用较强的是( )

A.气候温和湿润的地区

B.土壤表层透水性差的地区

C.冰雪覆盖的极地地区

D.风沙肆虐的内陆盆地地区

12.土壤淋溶作用的增强可能会导致( )

A.地下水水位下降

B.土地荒漠化加剧

C.土壤肥力下降

D.土壤盐碱化加剧

13.下图为土壤与成土母质、气候、生物的关系图。读图完成下列要求。

(1)填写图中数码①、②代表的地理事物含义:①表示绿色植物的________作用,②表示绿色植物从土壤中吸收________。

(2)气候对土壤形成的影响主要是通过________和________来实现。我国东北地区的黑土有机质含量很高,其主要原因是________________________________________________________________________。

(3)简答成土母质与生物在土壤形成中的作用。

14.读不同气候条件下风化壳深度变化示意图,完成下列要求。

(1)a、b、c三条曲线,________曲线表示蒸发量。

(2)A、D、E、G四个地带中能形成完整土壤剖面的有________(填写字母)地带;即使增加降水也很难形成完整土壤剖面的是________(填写字母)地带。

(3)一个发育成熟的土壤剖面一般具有________层、腐殖质层、________层、淀积层和母质层。

(4)B对应的地带性植被是________(阔叶林或针叶林),其土壤发育程度较________。

(5)D范围内的主要外营力作用是________,开发该区域的关键性制约因素是________。

(6)图中显示,C、D两个地带不能发育森林植被的共同原因是________________;F地带能形成深厚风化壳的原因是________________________________________________________________________。

第六节 土壤的主要形成因素

必备知识基础练

1.答案:B

解析:有机质含量多少是衡量土壤肥力高低的主要因素,故选B。

2.答案:A

解析:自然土壤的剖面构造自上而下依次是有机层、腐殖质层、淋溶层、淀积层、母质层、母岩层,故选A。

3.答案:C

解析:生物是土壤有机物质的来源,是土壤形成过程中最活跃的因素,与土壤肥力的产生密切相关,故选C。

4.答案:C

解析:成土母质是土壤矿物养分的最初来源;发育在洪积物和冲积物上的土壤具有明显的质地分层特征;基性岩母质上的土壤硅的含量明显低于酸性岩母质上的土壤,故选C。

5.答案:B

解析:三种土壤中红壤有机质含量最少,故甲为红壤;黑土因有机质含量高而肥沃,土质较疏松空气含量较大,故乙为黑土;与其他两种土壤相比较,丙中水分含量较大,故为水稻土,依据题意选B。

6.答案:C

解析:红壤土质较黏重、通气性能较差,且土壤呈酸性,可以通过施用熟石灰的方法来改良其酸性土质;黑土主要分布在我国的东北地区,该地区的天然植被是落叶阔叶林和针叶混交林;南方的水稻土是在人类耕作、培育下形成的,故选C。

关键能力综合练

1.答案:C

解析:根据材料,土壤凋萎湿度是一种特殊的土壤湿度,所以此题的实质是判断对土壤湿度影响最小的因素,气温高低影响土壤水分的蒸发,从而影响土壤湿度,A错误;土质颗粒影响土壤含蓄水源的能力,影响土壤湿度,B错误;基岩性质对土壤的属性没有影响,不会影响土壤的含水量,C正确;降水越多,土壤湿度越大,D错误。

2.答案:D

解析:根据材料,土壤凋萎湿度越低,树种抗旱能力越强,读图可知,图中四种树种中山桃的土壤凋萎湿度最低,抗旱能力最强,故选D。

3.答案:C

解析:从图2可以看出该地土壤表层(0厘米附近)有机质含量低于5%,说明地表有机质含量较少,A错误;如果人工增施有机肥一般会分布在表层附近,B错误;表层土壤有机质较低,说明受外力作用影响,肥力流失较多,C正确;我国东部地区降水丰富,多流水侵蚀作用,D错误。

4.答案:B

解析:免耕直播即不耕情况下直接在土地上种植,可以减少水土流失,特别是在气候较为干旱地区作用显著,而我国东部地区降水较多,A错误;从图中可以看出土层较深地区土壤有机质较丰富,深耕改土可以有效改善土壤肥力,B正确;大棚温室是改变热量条件,不会影响有机质含量,C错误;砾石压土主要改变土壤水热条件,不能改变土壤有机质含量,D错误。

5.答案:C

解析:结合图中有机土壤物质等厚度线可读出,甲处厚度为2.0~2.5

m,乙处厚度为2.5~3.0

m,有机土厚度甲小于乙,故选C。

6.答案:A

解析:由材料可知,有机土是在长期积水和滞水的情况下形成的,说明影响因素是湿度;由材料可知因有机质分解十分缓慢,使有机层的积累超过有机质的分解,即形成有机土,影响有机质分解速度的因素是气温,依据题意选A。

7.答案:A

解析:比较表格中实验前后的数据,实验结果反映了实行“保护性耕作法”能够提高土壤水分,增强抗旱能力;降低土壤透气性,提高土壤有机质含量;减少空气污染;提高大气湿度。

8.答案:B

解析:读表可知,土壤中的有机质含量较低,所以排除三江平原。读文字材料可知,该地农田冬季休耕,农作物不能越冬,所以排除江汉平原地区和珠江三角洲地区。该地大气悬浮质较多,土壤水分较少,所以最有可能位于我国西北干旱半干旱区,河西走廊位于我国的西北地区,B符合题意。

9.答案:(1)通过微生物、低等植物、高等植物对成土母质的不断改造 有机质的积累过程 养分元素的富集过程

(2)腐殖质 氮素

(3)植物选择性地吸收营养元素,储存在生物体内,植物的残体分解后又回到土壤表层

(4)气候 地形 长期的发育

解析:形成土壤的因素众多,在其过程中,生物通过微生物、低等植物、高等植物对成土母质的不断改造具有重要意义。生物的主导作用,具体体现在有机质的积累过程和养分元素的富集过程。经过生物作用与气候、地形等因素的参与作用,再经过长期的发育过程,成土母质就形成了自然土壤。

学科素养升级练

1.答案:B

解析:诗句说明的是植被最终落叶归根,成为了土壤的一部分,是土壤有机质的主要来源,并没有强调说明生物是土壤形成中最活跃的因子,A错误、B正确;夏季气温高时微生物分解作用速度快,C错误;生物风化是指生物对岩石、矿物产生机械的和化学的破坏作用,如生物对母岩的破坏方式既有机械作用(如根劈作用),也有生物化学作用(如植物、细菌分泌的有机酸对岩石的腐蚀作用),因此生物风化并不能使得有机残体归还多,D错误。

2.答案:C

解析:岩石风化的强度和速度与温度降水量呈正相关,湿热地区的土壤形成速度比干冷地区快得多,与干冷地区相比,湿热地区土壤化学风化作用和淋溶作用强,冷湿环境下有机质分解缓慢,有利于土壤有机质积累,而干旱、高温地区土壤有机质积累少。总体而言,气候的分布规律在很大程度上影响和控制了土壤的分布规律,故选C。

3~4.答案:3.D 4.C

解析:第3题,结合所学知识可知土壤的形成过程如下:基岩经风化作用逐渐形成破碎的岩石,随着时间的推移风化的岩石逐渐形成成土母质,成土母质在风化的过程中其表面逐渐形成腐殖质层,随着腐殖质层的加厚,土壤结构形态逐渐成熟。由以上分析可知土壤形成的先后顺序是②①④③,故选D。第4题,结合课本所学基础知识可知影响土壤发育最基本、最活跃的因素是生物因素,故选C。

点睛:生物除积极参与岩石风化外,还在土壤形成中进行着有机质的合成与分解,只有当成土母质中出现了微生物和植物时,土壤的形成才真正开始。

5.答案:C

解析:由图分析可知,随着土层厚度的增加含水量在减少,说明地表径流下渗随深度增加而减少。故本题正确答案为C。

6.答案:D

解析:由图分析可知,坡度小的比坡度大的土壤含水量高,阴坡土壤含水量比阳坡高,故本题正确答案为D。

7~8.答案:7.A 8.D

解析:第7题,结合所学知识可知与土壤有机质的来源密切相关的是动物以及植物等生物因素,故选A。第8题,由材料信息可知降水越多,土壤的淋溶层越厚,由此可以判断,甲为湿润地区,丙为半干旱地区,乙为干旱地区。结合所学知识可知草原地区的有机质含量相对来说是比较高的,随着深度的增加土壤有机质的含量是降低的,且草原地区的土层的厚度较湿润地区薄,相对干旱地区,其土层厚度是比较大的,且有机质含量较高。而草原地带多为半干旱地带。由以上分析可知能代表草原地区土壤发育情况的组合是丙与Ⅰ,故选D。

点睛:结合所学知识可知草原地带的气候一般多为半干旱气候,该区域的降水量比较少,土壤淋溶层的厚度小于湿润地区土壤淋溶层。

9.答案:B

解析:成土母质是土壤矿物质的来源,生物是土壤有机质的来源,气候和地形对土壤形成有影响,但不是土壤矿物质的来源,故选B。

10.答案:A

解析:材料指出理想土壤的体积占比为:矿物质40%、有机质10%、水分和空气各20%。该土壤水分大约占35%,比理想土壤多,空气大约占10%,比理想土壤少,A正确;该地土壤中有机质含量约为5%,说明当地微生物活动旺盛,所以当地可能为温暖湿润的气候,B错误;该土壤矿物质比重大于40%,比理想土壤稍大,但是颗粒无法判断,C错误;前面已经分析出,该土壤水分和矿物质偏多,D错误。

11.答案:A

解析:根据材料信息“淋溶作用是土壤中可溶性或悬浮性化合物随水下渗迁移或侧向迁移的过程”,所以水分充足的地区,相比而言土壤的淋溶作用较强。气候温和湿润的地区降雨量较多,土壤淋溶作用强,A正确;土壤表层透水性差,水分不易下渗,淋溶作用弱,B错误;冰雪覆盖的极地地区和风沙肆虐的内陆盆地地区降水少,土壤淋溶作用弱,CD错误。

12.答案:C

解析:土壤淋溶作用增强,土壤中可溶性或悬浮性化合物减少,土壤肥力下降,C正确;土壤淋溶作用增强不会导致地下水水位下降,A错误;土地荒漠化加剧多与不合理的人类活动有关,土壤淋溶作用增强不一定导致土地荒漠化加剧,B错误;随着淋溶作用的进行,土层逐步酸化,D错误。

13.答案:(1)光合 矿物质

(2)降水 气温 气温低,微生物分解作用缓慢,使有机质积累多

(3)成土母质是土壤形成的物质基础和植物矿物养分元素(氮除外)的最初来源,成土母质在很大程度上决定了土壤的性质;生物是土壤有机物质的来源,是土壤形成过程中最活跃的因素。

解析:第(1)题,绿色植物通过光合作用吸收二氧化碳,通过根部吸收矿物质合成有机物质。第(2)题,气温和降水影响着土壤的肥力。第(3)题,结合教材即可回答。

14.答案:(1)a (2)E、G A (3)枯枝落叶 淋溶

(4)针叶林 低 (5)风力作用 水分

(6)降水量小于蒸发量 降水量大于蒸发量

解析:第(1)题,图中F处风化壳最深,且表层为砖红壤风化壳,判断该处为高温多雨的气候区,降水量应大于蒸发量。D为干旱地区,结合图中纵坐标可判断a为蒸发量,b为气温曲线,c为降水量。第(2)题,A处为寒冷的极地气候区,D为干旱的荒漠环境,只有E、G处,降水较多,气温较高,风化壳较深,有一定植被,能形成完整的土壤剖面;A处因为气温极低,即使降水增多,也很难形成完整的土壤剖面。第(3)题,考查基础知识。第(4)题,由图中B地气温和降水数据,即可判断出该地为极地附近的针叶林地区,在此环境下土壤发育的程度较低。第(5)题,由D处的气温、降水量、蒸发量数据和对应极薄的风化壳,判断该处为荒漠带,那么制约性因素当然就是水分了。第(6)题,由图可知,C、D两处降水量小于蒸发量,为干旱地区,所以植被稀少,而F处为高温多雨的环境,淋溶作用强,物理化学风化作用强,所以风化壳最厚。