安徽省泗县一中2020-2021学年高一9月月考历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 安徽省泗县一中2020-2021学年高一9月月考历史试题 Word版含答案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 90.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-10-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

____________________________________________________________________________________________

泗县一中2020-2021学年高一9月月考

历史试题2020.9

选择题:(题中只有一个选项符合题目要求,每小题2分,共60分)

1.著名历史学家钱穆先生曾说:“近代对上古史之探究,可分两途叙说:(一)史前遗物之发掘。(二)传说神话之审订。”探寻中华文明的起源,我们可以运用下列哪些材料( )

①龙山文化的“蛋壳陶”②燧人氏“钻木取火”③神农氏“耕而作陶”④周口店遗址发掘的用火痕迹A.①②③④ B.①②③ C.①②④ D.①③④

2.新石器时代是指以打磨结合方法制作石器的时代。下列文化遗址中,典型代表新石器时代父系氏族公社阶段的是( )

A.北京人遗址 B.仰韶文化 C.河姆渡文化 D.龙山文化

3.文明的意义只有在历史的长时段中才能凸现。站在今天,回顾人类从早期游徙不定到定居生活的转变过程,最具决定性意义的一步是( )

A.谷物种植 B.房屋建造 C.陶器制作 D.牲畜饲养

4.《祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞》出土于河南安阳,骨版巨大且完整,背面字内填朱,色彩炫丽,可见是吉祥卜。内容涉及商王武丁进行祭祀的活动,商王室人员的伤、病、死以及当时的天象。据此可知( )

A.商代君主权力实现高度集中 B.殷商时神权与王权密切相关

C.以兽骨占卜有助于正确决策 D.该文物是研究殷商唯一史料

5.在分封制下,任何一个诸侯都知道自己仅仅是周王的部下大臣,自己的领土也仅仅是国家土地的一部分,这一认知直到春秋中叶都没有大的改变。这说明分封制( )

A.进一步强化了宗法等级秩序 B.成为开拓疆土的主要手段

C.有助于国家整体观念的形成 D.实现了拱卫周王室的目的

6.司马迁在《史记》中记载了商王的世系,但长期以来并不能确定该记载是否真实。19世纪末20世纪初殷墟甲骨文的发现,证实《史记》的记载基本上是正确的。这说明( )

A.考古资料比文献材料更加有价值 B.历史的记载不存在纯粹客观性

C.历史记载必须经过考古发现证实 D.二重证据更利于还原历史真相

7.考古工作者在河南辉县琉璃阁发掘了一座春秋时期的诸侯墓,出土了只有周天子才能使用的九鼎。这反映了( )

A.宗法制度的瓦解B.分封制度的崩溃C.等级制度的颠覆D.礼乐制度的破坏

8.《吕氏春秋·上农》在描述农耕之利时不无夸张地说:“一个农夫耕种肥沃的土地可以养活九口人,耕种一般的土地也能养活五口人。”战国时期农业收益的增加( )

A.促进了个体小农经济的形成 B.抑制了手工业和商业的发展

C.导致畜力与铁制农具的使用 D.阻碍了大土地所有制的成长

9.春秋晚期孔子特别推崇周公“制礼作乐”的创造性贡献,常说:“郁郁乎文哉,吾从周。”孔子推崇西周礼乐制度的主要原因是礼乐制度( )

A.推动西周社会的经济发展 B.打击了诸侯割据势力

C.有利于维护社会的统治秩序 D.有利于分封制的推行

10.有学者援引“漠然无为而无不为也,澹然无治而无不治也”以总结汉初统治思想。据此判断,汉初统治者吸收了先秦时期

A.法家思想B.道家思想C.墨家思想D.儒家思想

11.商鞅在推行新法的过程中,实行“法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近”的治国政策,以取代“刑不上大夫,礼不下庶人”的传统治国政策。这表明

A.集权行政体制建立 B.“礼治”逐步让位于“法治”

C.郡县制取代分封制 D.商鞅治国立足普通民众利益

12.春秋时,孔子提出“裔不谋夏,夷不乱华”,“内诸夏而外夷狄”的思想。战国时,孟子则逐渐以是否行仁义、知礼仪,是否接受华夏文化来区分华夏与夷狄。这一变化说明

A.民族融合趋势日益加强 B.儒家逐渐放弃夷夏观念

C.中原文化优于周边文化 D.孟子背离孔子的民族观

13.春秋战国之际,一部分没落贵族从旧体制中游离出来,部分知识文化的庶人由社会下层升浮上去,即所谓“士庶合流”,士逐渐从有职之人变成处于游离状态——即“士无定主”的游士。这一现象

A.表明分封制逐渐崩溃 B.推动了当时社会思想解放

C.导致了社会秩序动荡 D.促进了新兴地主阶级崛起

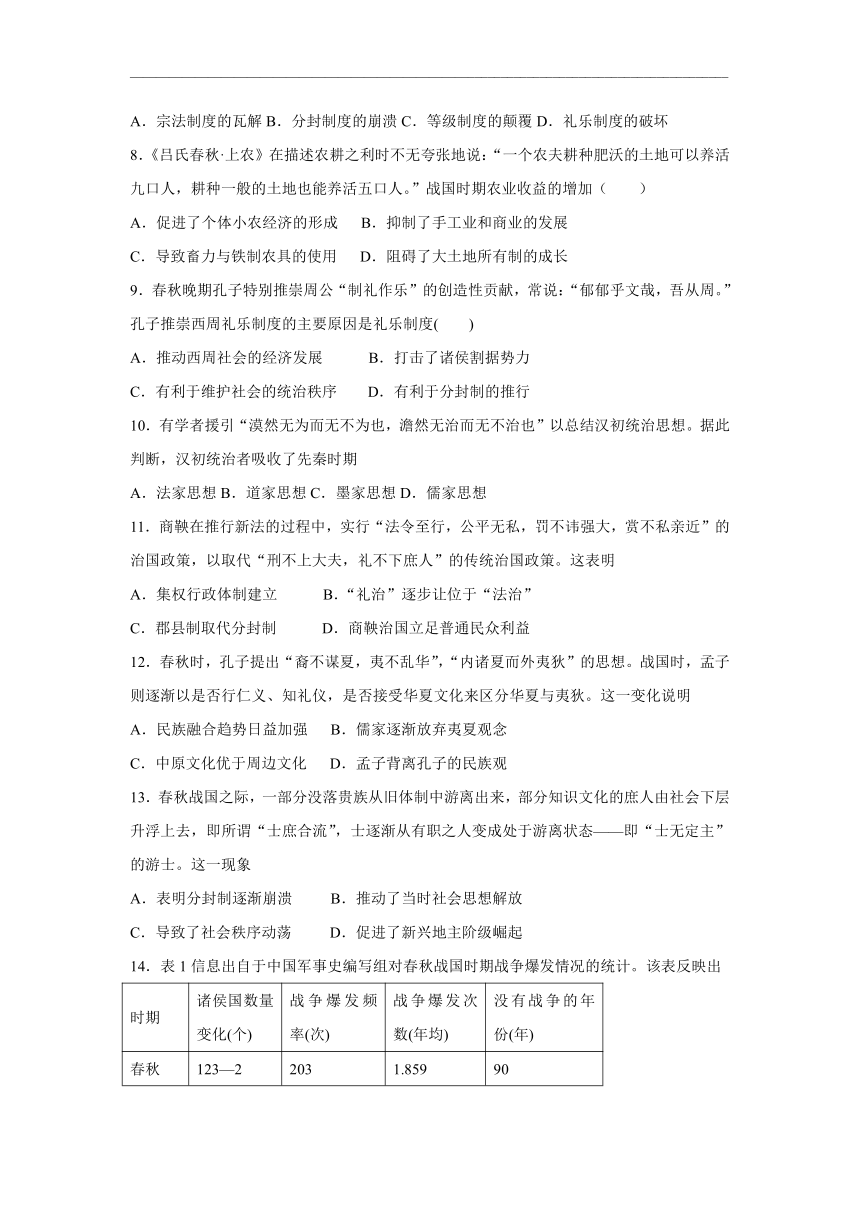

14.表1信息出自于中国军事史编写组对春秋战国时期战争爆发情况的统计。该表反映出

时期 诸侯国数量变化(个) 战争爆发频率(次) 战争爆发次数(年均) 没有战争的年份(年)

春秋 123—2 203 1.859 90

战国 27—1 150 1.527 105

A大一统成为大势所趋B和平发展占据主流C富国强兵是时代主题D.战争规模不断扩大

15.“昔穆公求士…并国二十,遂霸西戎。孝公用商鞅之法…民以殷盛,国以富强…惠王用张仪之计…遂散六国之从…蚕食诸侯,使秦成帝业。”从某种程度上说,这些“贤士”推动了

A.集权制度的形成B.自然经济的形成C.家国观念的形成D.“封邦建国”的形成

16.春秋时期,各诸侯国在黄河附近筑堤自保,甚至还恶意将灾害引向邻国。战国时期,赵国曾将黄河决堤以浸淹齐魏。这说明( )

A.礼乐秩序遭到严重破坏 B.地方割据势力威胁中央

C.分封制严重阻碍农业发展 D.大一统王朝出现具有合理性

17.据《中国史纲》论述,春秋时人主的最高尊号是王,天神的最高尊号是帝。战国中期后,诸侯称王,人主的尊号只好为帝,以原为光大之义的“皇”字称天神。到秦王嬴政统一全国后,他自称为“始皇帝”。人主尊号的这些变化反映了( )

A.人主借助天加强统治 B.人主权力不断加强

C.地方势力左右人主尊号 D.人主尊号的变化与社会转型相适应

18.一月古时本来叫“政月”,到了秦朝为了避皇帝嬴政的名讳,就把“政月”改为“正月”。这说明皇帝制度的主要特征是( )

A.中央集权B.神权与王权相结合C.独断性和随意性D.皇权至上,皇帝独尊

19.有学者说,“秦朝这一制度构成了严密的中央统治体系,开后世两千年中央官制之先河”。“这一制度”是指( )

A.皇帝制度B.三公九卿制C.御史制度 D.郡县制

20.柳宗元称郡县制“摄制四海,运于掌握之内,此其所以为得也”。柳宗元认为郡县制( )

A.有利于加强中央集权 B.有利于加强君主专制

C.有利于社会经济发展 D.彻底消除了封建割据

21.易中天在《帝国的终结》中说:“秦,虽死犹存,它亡得悲壮。”从政治上看,秦“虽死犹存”主要是指( )

A.统一度量衡、货币 B.开创皇帝制度

C.建立三公九卿制 D.建立君主专制中央集权制度

22.汤因比在《人类与大地母亲》中指出,统一了中国的诸侯国秦国国王嬴政采用了“始皇帝”的称号,这是因为中国历史从未出现过一个拥有整个中国文明覆盖范围的中央集权型帝国。汤因比认为嬴政最大的贡献在于( )

A.废除分封制B.实行郡县制C.建立皇帝制度D.开创统一格局

23.安作璋先生认为,“御史大夫的官位虽比丞相低但地位却十分重要”,“在法定制度上,他有着特殊的地位”,并“握有考课、监察和弹劾百官之权,这种权力有时甚至超过丞相”。由此可见,丞相与御史大夫的关系是( )

A.御史大夫只是丞相的助手 B.御史大夫与丞相互不统属

C.御史大夫与丞相密切配合 D.御史大夫与丞相相互牵制

24.《史记·秦始皇本纪》载:“始皇帝幸梁山宫,从山上见丞相车骑众,弗善也。中人或告丞相,丞相后损车骑。始皇怒曰:此中人泄吾语。案问莫服。当是时,诏捕诸时在旁者,皆杀之。”秦始皇此举的主要意图是( )

A.建立保密制度B.震慑谋反之徒C.维护皇帝权威D.削弱丞相权力

25.诗人章碣的《焚书坑》云:“坑灰未冷山东乱,刘项原来不读书。”对诗意理解准确的是

A.暴政是秦朝灭亡的根源 B.文化专制未达到预期目的

C.焚书钳制了人们的思想 D.焚书坑儒引发了农民起义

26.西汉初年,统治者实行休养生息政策的原因是( )

①经济萧条,国家贫困②吸取秦亡教训③重视发展农业④王国势力强大

A.①②B.③④C.①③D.②④

27.清朝学者赵翼说:“两汉开国功臣多出于亡命无赖,至东汉中兴,则诸将帅皆有儒者气象。”出现“儒者气象”是因为( )

A.孔子主张有教无类B.孔子创立儒家学派C.儒学成为正统思想D.“五经”的流传

28.“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”两汉时期将今天甘肃阳关和玉门关以西、葱岭以东的广大地区(狭义)称为( )

A.天竺B.安息C.大秦D.西域

29.下列对“光武中兴”含义的理解,不准确的一项是( )

A.社会比较安定B.经济状况明显好转C.人口增加D.农民摆脱了压迫和剥削

30.《后汉书?蔡伦传》记载:“缣(细绢)贵而简重,并不便于人。伦乃造意,用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸。元兴元年奏上之,帝善其能,自是莫不从用焉,故天下咸称‘蔡侯纸’。”据材料可获取的历史信息有( )

①东汉蔡伦发明了造纸术②东汉时期纸成为主要的书写材料③社会需要推动了科技进步④“蔡侯纸”的出现推动了纸的普及

①③B.①②C.②④D.③④

二.非选择题:(40分)

31.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一:周初的分封是一种武装驻防事业……我们知道周王当时所能直接统治的只有王畿之地。……王畿之外,周室先后封立了很多诸侯国,诸侯对王室的义务不过按期纳贡朝觐,出兵助王征伐,以及救济畿内的灾患而已。诸侯国的内政几乎完全自主,而王室开国初年的武王成王过去以后,诸侯对王室的义务也就成了具文(徒有形式而无实际作用的空文)。 ——白寿彝《中国通史》

材料二:封建制度最重要的问题是权力的继承,中国大概至晚从纪元前十二世纪起,就实行诸子均分制度。父亲遗留下的财产,每一个儿子都有一份。但父亲遗留下来的如果是一个不能均分的宝座,或是一个不能均分的世袭爵位,只能由一个儿子继承时,问题就发生了。 ——柏杨《中国人史纲》

(1)根据材料一并结合所学,指出西周实行分封制的目的及诸侯国与周王政治关系的特点,并分析这种特点对周朝政治产生的影响。(8分)

西周统治者是如何解决材料二中的问题的?这反映了周朝统治的什么特点?(6分)

32.(14分)材料一:秦始皇统治整个中国只有11年,但是他宣布要延续“千秋万代”。他按照无情的法家路线开始了中央化的过程。 ——《世界文明史》

材料二

材料三 长期以来,我国封建社会,以高度发展的经济和文化,屹立在世界文明的前列……这与公元前三世纪秦统一的开创之功,有着不可分割的历史联系。

——《中国古代史》

请回答:

(1)根据材料一,为延续“千秋万代”,秦始皇确立了什么制度?该制度有何特点?(6分)

(2)根据图片和所学知识,说明材料二中反映了秦朝的什么政治制度,其内容和作用是什么?(6分)

(3)结合材料三及所学知识,分析中央集权制度形成对中国历史发展有何进步意义(4分)。

33.(10分)材料汉武帝强化中央集权,至东汉末,全国百余郡,实施统一制度、法令。通过察举制度的实施,构建起研习儒经、崇尚教化、执行统一政策的士大夫官僚队伍。汉朝盛时“编户齐民”有5900多万人,儒家倡导的忠义孝悌等伦理,成为民众日常行为的规范。汉朝境内的百姓,不复以“燕人”“齐人”“秦人”相区别,而是“某郡某县”人,他们虽方言有异,却使用着统一的不因语言差异而改变的文字。经历两汉四个多世纪的统治,统一的观念深入人心,“书同文、车同轨、人同伦”,在先秦以来华夏融合的基础上,汉朝境内的人们逐渐被称为“汉人”。 ——据《汉书》《后汉书》等

根据材料并结合所学知识,概括汉武帝加强中央集权的措施及其对中国历史的意义。

第一次月考答案

1-5ADABC 6-10DBACB

11-15BABAA 16-20DADBA

21-25DDDCB 26-30ACDDB

31(1)目的:对全国进行有效统治。

特点:周王分封诸侯,受封诸侯要对周王尽义务;诸侯国具有较大的自主性(独立性)。

影响:初期“以蕃屏周”,巩固了周天子对地方的统治;后期随着周王室衰微,导致诸侯国之间割据纷争。

(2)解决:实行嫡长子继承制为核心的宗法制度。

特点:政权与族权相结合。

32(1)制度:皇帝制度,特点:皇权至上,皇位世袭

(2)材料二反映出秦始皇确立了专制主义中央集权制度,包括皇帝制度、三公九卿制度、郡县制,将地方大权收归中央,中央大权由皇帝一人裁决,实现了权利的高度集中。

(3)有利于政治稳定,促进了多民族国家的发展,有利于中国封建经济、文化的传承。

33

措施:政治上,颁布“推恩令”,削弱诸侯王势力;加强皇权,削弱相权,设立中朝;建立察举制;设置十三州部刺史;任用酷吏治理地方。

经济上,改革币制,将铸币权收归中央;实行盐铁官营,由政府垄断盐、铁的生产和销售;推行均输平准,平抑物价;抑制工商业者,颁布算缗和告缗。

思想上,尊崇儒术,社五经博士。

军事上,远征匈奴,设置河西四郡。

外交上,遣张骞出使西域,开辟中西交通道路。

意义:确立了中国的基本疆域;强化了民族认同;形成了追求统一的价值观;创立了中国古代治国理政的基本模式。

泗县一中2020-2021学年高一9月月考

历史试题2020.9

选择题:(题中只有一个选项符合题目要求,每小题2分,共60分)

1.著名历史学家钱穆先生曾说:“近代对上古史之探究,可分两途叙说:(一)史前遗物之发掘。(二)传说神话之审订。”探寻中华文明的起源,我们可以运用下列哪些材料( )

①龙山文化的“蛋壳陶”②燧人氏“钻木取火”③神农氏“耕而作陶”④周口店遗址发掘的用火痕迹A.①②③④ B.①②③ C.①②④ D.①③④

2.新石器时代是指以打磨结合方法制作石器的时代。下列文化遗址中,典型代表新石器时代父系氏族公社阶段的是( )

A.北京人遗址 B.仰韶文化 C.河姆渡文化 D.龙山文化

3.文明的意义只有在历史的长时段中才能凸现。站在今天,回顾人类从早期游徙不定到定居生活的转变过程,最具决定性意义的一步是( )

A.谷物种植 B.房屋建造 C.陶器制作 D.牲畜饲养

4.《祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞》出土于河南安阳,骨版巨大且完整,背面字内填朱,色彩炫丽,可见是吉祥卜。内容涉及商王武丁进行祭祀的活动,商王室人员的伤、病、死以及当时的天象。据此可知( )

A.商代君主权力实现高度集中 B.殷商时神权与王权密切相关

C.以兽骨占卜有助于正确决策 D.该文物是研究殷商唯一史料

5.在分封制下,任何一个诸侯都知道自己仅仅是周王的部下大臣,自己的领土也仅仅是国家土地的一部分,这一认知直到春秋中叶都没有大的改变。这说明分封制( )

A.进一步强化了宗法等级秩序 B.成为开拓疆土的主要手段

C.有助于国家整体观念的形成 D.实现了拱卫周王室的目的

6.司马迁在《史记》中记载了商王的世系,但长期以来并不能确定该记载是否真实。19世纪末20世纪初殷墟甲骨文的发现,证实《史记》的记载基本上是正确的。这说明( )

A.考古资料比文献材料更加有价值 B.历史的记载不存在纯粹客观性

C.历史记载必须经过考古发现证实 D.二重证据更利于还原历史真相

7.考古工作者在河南辉县琉璃阁发掘了一座春秋时期的诸侯墓,出土了只有周天子才能使用的九鼎。这反映了( )

A.宗法制度的瓦解B.分封制度的崩溃C.等级制度的颠覆D.礼乐制度的破坏

8.《吕氏春秋·上农》在描述农耕之利时不无夸张地说:“一个农夫耕种肥沃的土地可以养活九口人,耕种一般的土地也能养活五口人。”战国时期农业收益的增加( )

A.促进了个体小农经济的形成 B.抑制了手工业和商业的发展

C.导致畜力与铁制农具的使用 D.阻碍了大土地所有制的成长

9.春秋晚期孔子特别推崇周公“制礼作乐”的创造性贡献,常说:“郁郁乎文哉,吾从周。”孔子推崇西周礼乐制度的主要原因是礼乐制度( )

A.推动西周社会的经济发展 B.打击了诸侯割据势力

C.有利于维护社会的统治秩序 D.有利于分封制的推行

10.有学者援引“漠然无为而无不为也,澹然无治而无不治也”以总结汉初统治思想。据此判断,汉初统治者吸收了先秦时期

A.法家思想B.道家思想C.墨家思想D.儒家思想

11.商鞅在推行新法的过程中,实行“法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近”的治国政策,以取代“刑不上大夫,礼不下庶人”的传统治国政策。这表明

A.集权行政体制建立 B.“礼治”逐步让位于“法治”

C.郡县制取代分封制 D.商鞅治国立足普通民众利益

12.春秋时,孔子提出“裔不谋夏,夷不乱华”,“内诸夏而外夷狄”的思想。战国时,孟子则逐渐以是否行仁义、知礼仪,是否接受华夏文化来区分华夏与夷狄。这一变化说明

A.民族融合趋势日益加强 B.儒家逐渐放弃夷夏观念

C.中原文化优于周边文化 D.孟子背离孔子的民族观

13.春秋战国之际,一部分没落贵族从旧体制中游离出来,部分知识文化的庶人由社会下层升浮上去,即所谓“士庶合流”,士逐渐从有职之人变成处于游离状态——即“士无定主”的游士。这一现象

A.表明分封制逐渐崩溃 B.推动了当时社会思想解放

C.导致了社会秩序动荡 D.促进了新兴地主阶级崛起

14.表1信息出自于中国军事史编写组对春秋战国时期战争爆发情况的统计。该表反映出

时期 诸侯国数量变化(个) 战争爆发频率(次) 战争爆发次数(年均) 没有战争的年份(年)

春秋 123—2 203 1.859 90

战国 27—1 150 1.527 105

A大一统成为大势所趋B和平发展占据主流C富国强兵是时代主题D.战争规模不断扩大

15.“昔穆公求士…并国二十,遂霸西戎。孝公用商鞅之法…民以殷盛,国以富强…惠王用张仪之计…遂散六国之从…蚕食诸侯,使秦成帝业。”从某种程度上说,这些“贤士”推动了

A.集权制度的形成B.自然经济的形成C.家国观念的形成D.“封邦建国”的形成

16.春秋时期,各诸侯国在黄河附近筑堤自保,甚至还恶意将灾害引向邻国。战国时期,赵国曾将黄河决堤以浸淹齐魏。这说明( )

A.礼乐秩序遭到严重破坏 B.地方割据势力威胁中央

C.分封制严重阻碍农业发展 D.大一统王朝出现具有合理性

17.据《中国史纲》论述,春秋时人主的最高尊号是王,天神的最高尊号是帝。战国中期后,诸侯称王,人主的尊号只好为帝,以原为光大之义的“皇”字称天神。到秦王嬴政统一全国后,他自称为“始皇帝”。人主尊号的这些变化反映了( )

A.人主借助天加强统治 B.人主权力不断加强

C.地方势力左右人主尊号 D.人主尊号的变化与社会转型相适应

18.一月古时本来叫“政月”,到了秦朝为了避皇帝嬴政的名讳,就把“政月”改为“正月”。这说明皇帝制度的主要特征是( )

A.中央集权B.神权与王权相结合C.独断性和随意性D.皇权至上,皇帝独尊

19.有学者说,“秦朝这一制度构成了严密的中央统治体系,开后世两千年中央官制之先河”。“这一制度”是指( )

A.皇帝制度B.三公九卿制C.御史制度 D.郡县制

20.柳宗元称郡县制“摄制四海,运于掌握之内,此其所以为得也”。柳宗元认为郡县制( )

A.有利于加强中央集权 B.有利于加强君主专制

C.有利于社会经济发展 D.彻底消除了封建割据

21.易中天在《帝国的终结》中说:“秦,虽死犹存,它亡得悲壮。”从政治上看,秦“虽死犹存”主要是指( )

A.统一度量衡、货币 B.开创皇帝制度

C.建立三公九卿制 D.建立君主专制中央集权制度

22.汤因比在《人类与大地母亲》中指出,统一了中国的诸侯国秦国国王嬴政采用了“始皇帝”的称号,这是因为中国历史从未出现过一个拥有整个中国文明覆盖范围的中央集权型帝国。汤因比认为嬴政最大的贡献在于( )

A.废除分封制B.实行郡县制C.建立皇帝制度D.开创统一格局

23.安作璋先生认为,“御史大夫的官位虽比丞相低但地位却十分重要”,“在法定制度上,他有着特殊的地位”,并“握有考课、监察和弹劾百官之权,这种权力有时甚至超过丞相”。由此可见,丞相与御史大夫的关系是( )

A.御史大夫只是丞相的助手 B.御史大夫与丞相互不统属

C.御史大夫与丞相密切配合 D.御史大夫与丞相相互牵制

24.《史记·秦始皇本纪》载:“始皇帝幸梁山宫,从山上见丞相车骑众,弗善也。中人或告丞相,丞相后损车骑。始皇怒曰:此中人泄吾语。案问莫服。当是时,诏捕诸时在旁者,皆杀之。”秦始皇此举的主要意图是( )

A.建立保密制度B.震慑谋反之徒C.维护皇帝权威D.削弱丞相权力

25.诗人章碣的《焚书坑》云:“坑灰未冷山东乱,刘项原来不读书。”对诗意理解准确的是

A.暴政是秦朝灭亡的根源 B.文化专制未达到预期目的

C.焚书钳制了人们的思想 D.焚书坑儒引发了农民起义

26.西汉初年,统治者实行休养生息政策的原因是( )

①经济萧条,国家贫困②吸取秦亡教训③重视发展农业④王国势力强大

A.①②B.③④C.①③D.②④

27.清朝学者赵翼说:“两汉开国功臣多出于亡命无赖,至东汉中兴,则诸将帅皆有儒者气象。”出现“儒者气象”是因为( )

A.孔子主张有教无类B.孔子创立儒家学派C.儒学成为正统思想D.“五经”的流传

28.“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”两汉时期将今天甘肃阳关和玉门关以西、葱岭以东的广大地区(狭义)称为( )

A.天竺B.安息C.大秦D.西域

29.下列对“光武中兴”含义的理解,不准确的一项是( )

A.社会比较安定B.经济状况明显好转C.人口增加D.农民摆脱了压迫和剥削

30.《后汉书?蔡伦传》记载:“缣(细绢)贵而简重,并不便于人。伦乃造意,用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸。元兴元年奏上之,帝善其能,自是莫不从用焉,故天下咸称‘蔡侯纸’。”据材料可获取的历史信息有( )

①东汉蔡伦发明了造纸术②东汉时期纸成为主要的书写材料③社会需要推动了科技进步④“蔡侯纸”的出现推动了纸的普及

①③B.①②C.②④D.③④

二.非选择题:(40分)

31.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一:周初的分封是一种武装驻防事业……我们知道周王当时所能直接统治的只有王畿之地。……王畿之外,周室先后封立了很多诸侯国,诸侯对王室的义务不过按期纳贡朝觐,出兵助王征伐,以及救济畿内的灾患而已。诸侯国的内政几乎完全自主,而王室开国初年的武王成王过去以后,诸侯对王室的义务也就成了具文(徒有形式而无实际作用的空文)。 ——白寿彝《中国通史》

材料二:封建制度最重要的问题是权力的继承,中国大概至晚从纪元前十二世纪起,就实行诸子均分制度。父亲遗留下的财产,每一个儿子都有一份。但父亲遗留下来的如果是一个不能均分的宝座,或是一个不能均分的世袭爵位,只能由一个儿子继承时,问题就发生了。 ——柏杨《中国人史纲》

(1)根据材料一并结合所学,指出西周实行分封制的目的及诸侯国与周王政治关系的特点,并分析这种特点对周朝政治产生的影响。(8分)

西周统治者是如何解决材料二中的问题的?这反映了周朝统治的什么特点?(6分)

32.(14分)材料一:秦始皇统治整个中国只有11年,但是他宣布要延续“千秋万代”。他按照无情的法家路线开始了中央化的过程。 ——《世界文明史》

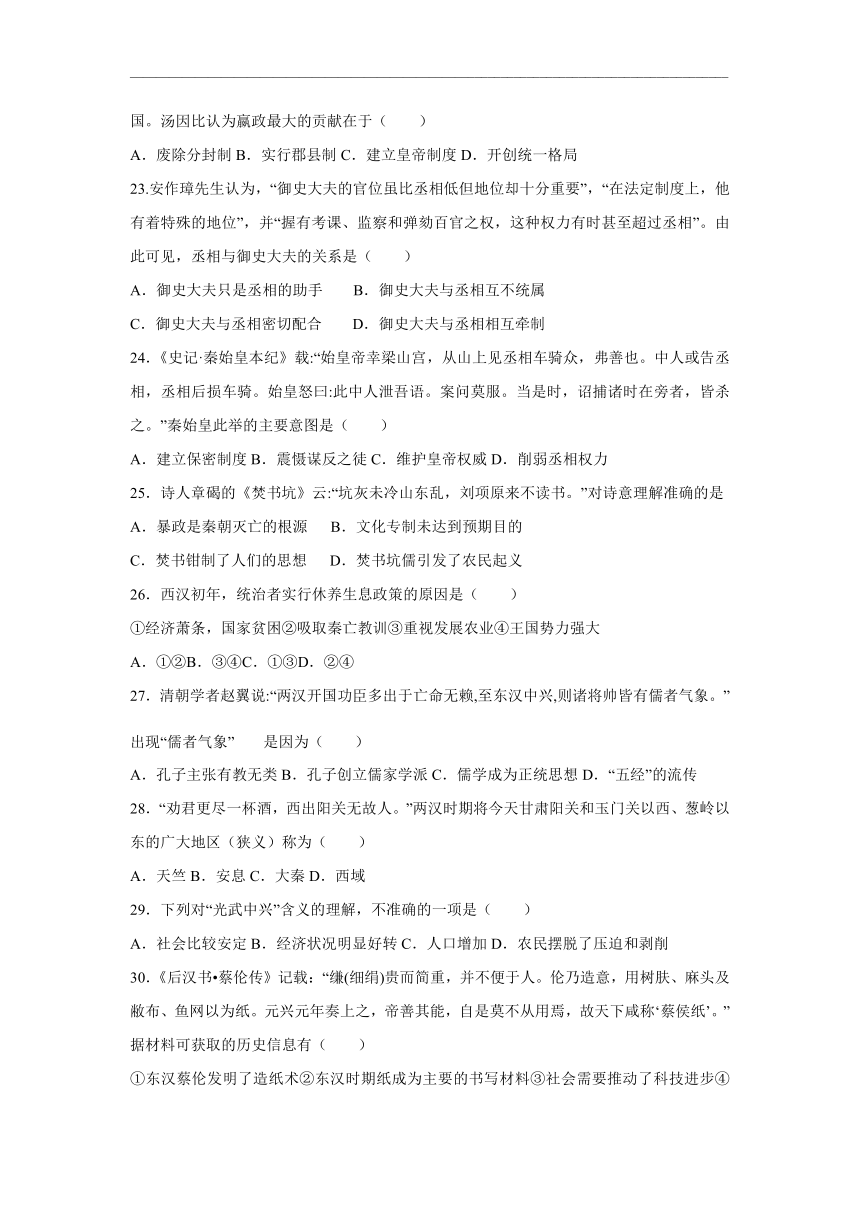

材料二

材料三 长期以来,我国封建社会,以高度发展的经济和文化,屹立在世界文明的前列……这与公元前三世纪秦统一的开创之功,有着不可分割的历史联系。

——《中国古代史》

请回答:

(1)根据材料一,为延续“千秋万代”,秦始皇确立了什么制度?该制度有何特点?(6分)

(2)根据图片和所学知识,说明材料二中反映了秦朝的什么政治制度,其内容和作用是什么?(6分)

(3)结合材料三及所学知识,分析中央集权制度形成对中国历史发展有何进步意义(4分)。

33.(10分)材料汉武帝强化中央集权,至东汉末,全国百余郡,实施统一制度、法令。通过察举制度的实施,构建起研习儒经、崇尚教化、执行统一政策的士大夫官僚队伍。汉朝盛时“编户齐民”有5900多万人,儒家倡导的忠义孝悌等伦理,成为民众日常行为的规范。汉朝境内的百姓,不复以“燕人”“齐人”“秦人”相区别,而是“某郡某县”人,他们虽方言有异,却使用着统一的不因语言差异而改变的文字。经历两汉四个多世纪的统治,统一的观念深入人心,“书同文、车同轨、人同伦”,在先秦以来华夏融合的基础上,汉朝境内的人们逐渐被称为“汉人”。 ——据《汉书》《后汉书》等

根据材料并结合所学知识,概括汉武帝加强中央集权的措施及其对中国历史的意义。

第一次月考答案

1-5ADABC 6-10DBACB

11-15BABAA 16-20DADBA

21-25DDDCB 26-30ACDDB

31(1)目的:对全国进行有效统治。

特点:周王分封诸侯,受封诸侯要对周王尽义务;诸侯国具有较大的自主性(独立性)。

影响:初期“以蕃屏周”,巩固了周天子对地方的统治;后期随着周王室衰微,导致诸侯国之间割据纷争。

(2)解决:实行嫡长子继承制为核心的宗法制度。

特点:政权与族权相结合。

32(1)制度:皇帝制度,特点:皇权至上,皇位世袭

(2)材料二反映出秦始皇确立了专制主义中央集权制度,包括皇帝制度、三公九卿制度、郡县制,将地方大权收归中央,中央大权由皇帝一人裁决,实现了权利的高度集中。

(3)有利于政治稳定,促进了多民族国家的发展,有利于中国封建经济、文化的传承。

33

措施:政治上,颁布“推恩令”,削弱诸侯王势力;加强皇权,削弱相权,设立中朝;建立察举制;设置十三州部刺史;任用酷吏治理地方。

经济上,改革币制,将铸币权收归中央;实行盐铁官营,由政府垄断盐、铁的生产和销售;推行均输平准,平抑物价;抑制工商业者,颁布算缗和告缗。

思想上,尊崇儒术,社五经博士。

军事上,远征匈奴,设置河西四郡。

外交上,遣张骞出使西域,开辟中西交通道路。

意义:确立了中国的基本疆域;强化了民族认同;形成了追求统一的价值观;创立了中国古代治国理政的基本模式。

同课章节目录