2020-2021学年初中化学鲁教版(新)九年级上册同步实验室(一)对蜡烛及其燃烧的探究(含解析)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年初中化学鲁教版(新)九年级上册同步实验室(一)对蜡烛及其燃烧的探究(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 153.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2020-10-02 22:46:20 | ||

图片预览

文档简介

2020-2021学年化学鲁教版(新)九年级上册同步实验室(一)

对蜡烛及其燃烧的探究

1.下列对于蜡烛在空气中燃烧的实验现象的描述,错误的是( )

A、燃烧时产生黑烟,放出热量 B、燃烧时生成水和二氧化碳

C、火焰分三层,外焰最明亮 D、吹灭后有一股白烟冒出

2.兴趣小组对蜡烛及其燃烧进行了探究,下列关于实验操作和目的的说法中,不正确的是( )

A.用小刀切割蜡烛,以研究石蜡的硬度

B.将石蜡放入水中,研究石蜡的密度,以及能否溶于水

C.用火柴去点蜡烛刚熄灭时产生的白烟,以研究白烟能否燃烧

D.将火柴梗迅速平放入火焰中(如图所示)约1秒后取出,以研究火柴梗能否燃烧

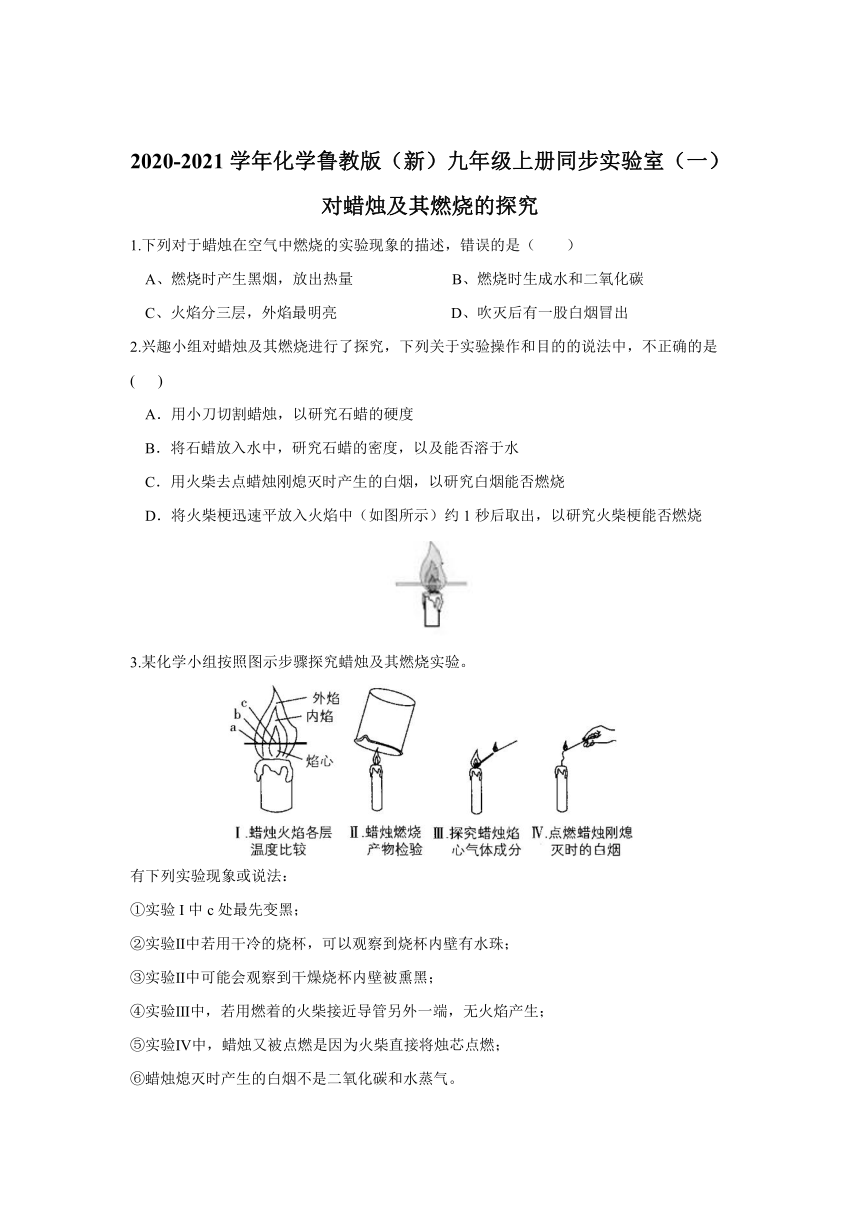

3.某化学小组按照图示步骤探究蜡烛及其燃烧实验。

有下列实验现象或说法:

①实验I中c处最先变黑;

②实验Ⅱ中若用干冷的烧杯,可以观察到烧杯内壁有水珠;

③实验Ⅱ中可能会观察到干燥烧杯内壁被熏黑;

④实验Ⅲ中,若用燃着的火柴接近导管另外一端,无火焰产生;

⑤实验Ⅳ中,蜡烛又被点燃是因为火柴直接将烛芯点燃;

⑥蜡烛熄灭时产生的白烟不是二氧化碳和水蒸气。

其中正确的有( )

A.①②③④⑤⑥ B.②③④⑤⑥ C.②③⑤⑥ D.②③⑥

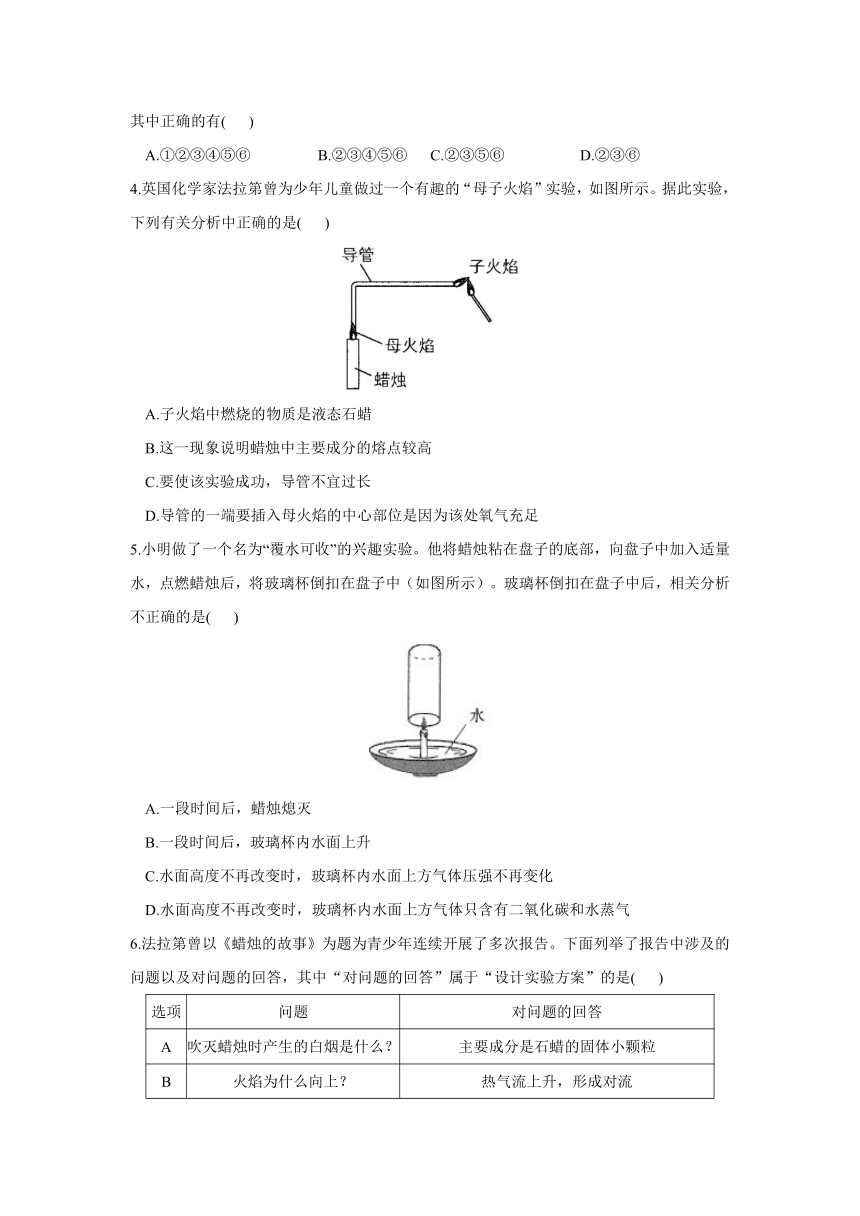

4.英国化学家法拉第曾为少年儿童做过一个有趣的“母子火焰”实验,如图所示。据此实验,下列有关分析中正确的是( )

A.子火焰中燃烧的物质是液态石蜡

B.这一现象说明蜡烛中主要成分的熔点较高

C.要使该实验成功,导管不宜过长

D.导管的一端要插入母火焰的中心部位是因为该处氧气充足

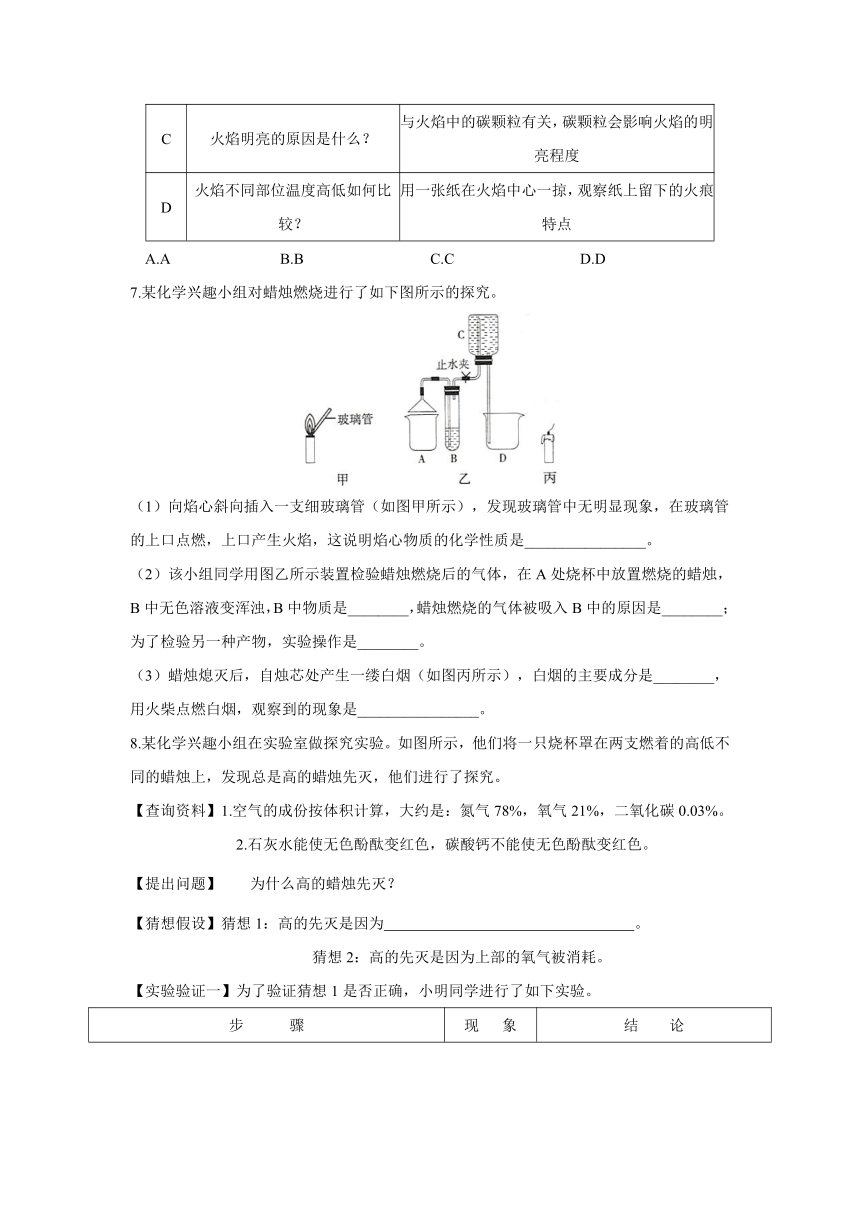

5.小明做了一个名为“覆水可收”的兴趣实验。他将蜡烛粘在盘子的底部,向盘子中加入适量水,点燃蜡烛后,将玻璃杯倒扣在盘子中(如图所示)。玻璃杯倒扣在盘子中后,相关分析不正确的是( )

A.一段时间后,蜡烛熄灭

B.一段时间后,玻璃杯内水面上升

C.水面高度不再改变时,玻璃杯内水面上方气体压强不再变化

D.水面高度不再改变时,玻璃杯内水面上方气体只含有二氧化碳和水蒸气

6.法拉第曾以《蜡烛的故事》为题为青少年连续开展了多次报告。下面列举了报告中涉及的问题以及对问题的回答,其中“对问题的回答”属于“设计实验方案”的是( )

选项 问题 对问题的回答

A 吹灭蜡烛时产生的白烟是什么? 主要成分是石蜡的固体小颗粒

B 火焰为什么向上? 热气流上升,形成对流

C 火焰明亮的原因是什么? 与火焰中的碳颗粒有关,碳颗粒会影响火焰的明亮程度

D 火焰不同部位温度高低如何比较? 用一张纸在火焰中心一掠,观察纸上留下的火痕特点

A.A B.B C.C D.D

7.某化学兴趣小组对蜡烛燃烧进行了如下图所示的探究。

(1)向焰心斜向插入一支细玻璃管(如图甲所示),发现玻璃管中无明显现象,在玻璃管的上口点燃,上口产生火焰,这说明焰心物质的化学性质是________________。

(2)该小组同学用图乙所示装置检验蜡烛燃烧后的气体,在A处烧杯中放置燃烧的蜡烛,B中无色溶液变浑浊,B中物质是________,蜡烛燃烧的气体被吸入B中的原因是________;为了检验另一种产物,实验操作是________。

(3)蜡烛熄灭后,自烛芯处产生一缕白烟(如图丙所示),白烟的主要成分是________,用火柴点燃白烟,观察到的现象是________________。

8.某化学兴趣小组在实验室做探究实验。如图所示,他们将一只烧杯罩在两支燃着的高低不同的蜡烛上,发现总是高的蜡烛先灭,他们进行了探究。

【查询资料】1.空气的成份按体积计算,大约是:氮气78%,氧气21%,二氧化碳0.03%。

2.石灰水能使无色酚酞变红色,碳酸钙不能使无色酚酞变红色。

【提出问题】为什么高的蜡烛先灭?

【猜想假设】猜想1:高的先灭是因为 。

猜想2:高的先灭是因为上部的氧气被消耗。

【实验验证一】为了验证猜想1是否正确,小明同学进行了如下实验。

步 骤 现 象 结 论

将浸有澄清石灰水的滤纸分别放在烧杯的顶部和底部,在滤纸上滴加酚酞,变色后,用烧杯罩住点燃的高低蜡烛,观察高低滤纸褪色顺序(如图)

上面的酚酞溶液先褪色,下面的后褪色 烧杯上层二氧化碳浓度较高,高蜡烛先熄灭与二氧化碳浓度过高有关。涉及到的化学方程式:

_______________________

小红却对小明的结论表示怀疑,她收集一瓶80%二氧化碳与20%氧气的混合气体,小红将燃着的蜡烛伸入收集的混合气体中,发现 ,从而证明小明的结论不正确。

【实验验证二】为了验证猜想2,小红利用手持技术实验,用氧气、二氧化碳传感器在测量烧杯内两支蜡烛从点燃到全部熄灭后,杯内氧气和二氧化碳的浓度变化,剩余氧气浓度15.65%,二氧化碳浓度1.898%。二氧化碳浓度增大不多,而氧气浓度明显下降。燃烧前后氧气浓度变化如图所示。

【实验结论】 。

【反思评价】根据图中曲线(装置内氧气浓度)变化分析,在 (填“A、B、C、D”)点时蜡烛全部熄灭;请解释曲线AB段、BC段、CD段变化原因。

AB段 ;

BC段 ;

CD段 。

答案以及解析

1.答案:B

解析:A. 蜡烛燃烧时产生黑烟,放出大量的热,故选项说法正确。

B. 燃烧时生成水和二氧化碳,是实验结论而不是实验现象,故选项说法错误。

C. 蜡烛燃烧时,火焰分为三层,外层最明亮,故选项说法正确。

D. 吹熄蜡烛后,有一缕白烟飘出,白烟是石蜡蒸汽凝成的石蜡固体,故选项说法正确。

故选:B.

2.答案:D

解析:根据蜡烛的主要成分是石蜡,燃烧时火焰分为三层,结合蜡烛燃烧的实验现象、实验结

论等,进行分析解答即可。A.用小刀可将石蜡切下,石蜡很容易被小刀切断,说明石蜡的硬度较小,可以研究石蜡的硬度,故选项正确;B.将石蜡放入水中,可以探究能否溶于水,由石蜡浮于水面,说明石蜡的密度比水的小,故选项正确;C.用火柴去点蜡烛刚熄灭时产生的白烟,可以研究白烟能否燃烧,故选项正确;D.温度越高,木条碳化得越快,将火柴梗迅速平放入火焰中约1秒后取出,通过观察现象可以说明蜡烛火焰的哪一部分温度最高,故选项错误。

3.答案:D

解析:蜡烛燃烧过程中会产生水蒸气,实验Ⅱ中若用干冷的烧杯,可以观察到烧杯内壁有水珠,②正确;若氧气不充足时,蜡烛燃烧不充分,会生成炭黑,故实验Ⅱ中可能会观察到干燥烧杯內壁被熏黑,③正确;蜡烛熄灭时产生的白烟会被点燃,故白烟不是二氧化碳和水蒸气,⑥正确。

4.答案:C

解析:子火焰中燃烧的物质是石蜡蒸气,不是液态石蜡;这一现象说眀蜡烛中主要成分的熔点较低;要使该实验成功,导管不宜过长,若导管过长石蜡蒸气会因为温度降低而在导管中凝结,使实验失败;导管的一端要插入母火焰的中心部位,是因为母火焰中心部位的氧气不充足,部分石蜡未燃烧,能以石蜡蒸气的形式被导出。

5.答案:D

6.答案:D

解析:A项属于结论;B、C项属于实验现象分析;D项属于设计实验方案。

7.答案:(1)该气体具有可燃性

(2)澄清石灰水;C中水流入D中,使装置中压强减小,所以蜡烛燃烧生成的气体被吸入B中在其火焰上方罩一冷而干燥的烧杯

(3)石蜡颗粒;白烟燃烧

解析: (1)在玻璃管的上口点燃,上口产生火焰,说明该气体能被点燃,故该气体具有可燃性。

(2)蜡烛燃烧生成的二氧化碳能使澄清石灰水(氢氧化钙溶液)变浑浊。蜡烛燃烧生成的气体被吸人B中的原因:C瓶内的水流入D中,使C瓶内压强小于大气压,所以打开止水夹后,A处生成的气体被吸入B中;石蜡的燃烧产物是二氧化碳和水,要证明蜡烛燃烧有水生成,可在其火焰上方罩一冷而干燥的烧杯,观察是否有水珠生成。

(3)白烟的主要成分是石蜡颗粒,所以用火柴点燃白烟,观察到的现象是白烟燃烧。

8.答案:理由:蜡烛燃烧产生热的二氧化碳气体,密度小聚集在上面

[实验验证]

蜡烛持续燃烧一段时间。

[实验结论]蜡烛熄灭是由氧气含量低导致的

[反思评价] D

AB段:蜡烛燃烧,导致上面氧气含量降低至上面蜡烛熄灭;

BC段:上面气体冷却,密度增大而下降,下面含氧量高的气体上升;

CD段:下面蜡烛持续燃烧导致装置内氧气含量逐渐下降,至下面蜡烛熄灭。

对蜡烛及其燃烧的探究

1.下列对于蜡烛在空气中燃烧的实验现象的描述,错误的是( )

A、燃烧时产生黑烟,放出热量 B、燃烧时生成水和二氧化碳

C、火焰分三层,外焰最明亮 D、吹灭后有一股白烟冒出

2.兴趣小组对蜡烛及其燃烧进行了探究,下列关于实验操作和目的的说法中,不正确的是( )

A.用小刀切割蜡烛,以研究石蜡的硬度

B.将石蜡放入水中,研究石蜡的密度,以及能否溶于水

C.用火柴去点蜡烛刚熄灭时产生的白烟,以研究白烟能否燃烧

D.将火柴梗迅速平放入火焰中(如图所示)约1秒后取出,以研究火柴梗能否燃烧

3.某化学小组按照图示步骤探究蜡烛及其燃烧实验。

有下列实验现象或说法:

①实验I中c处最先变黑;

②实验Ⅱ中若用干冷的烧杯,可以观察到烧杯内壁有水珠;

③实验Ⅱ中可能会观察到干燥烧杯内壁被熏黑;

④实验Ⅲ中,若用燃着的火柴接近导管另外一端,无火焰产生;

⑤实验Ⅳ中,蜡烛又被点燃是因为火柴直接将烛芯点燃;

⑥蜡烛熄灭时产生的白烟不是二氧化碳和水蒸气。

其中正确的有( )

A.①②③④⑤⑥ B.②③④⑤⑥ C.②③⑤⑥ D.②③⑥

4.英国化学家法拉第曾为少年儿童做过一个有趣的“母子火焰”实验,如图所示。据此实验,下列有关分析中正确的是( )

A.子火焰中燃烧的物质是液态石蜡

B.这一现象说明蜡烛中主要成分的熔点较高

C.要使该实验成功,导管不宜过长

D.导管的一端要插入母火焰的中心部位是因为该处氧气充足

5.小明做了一个名为“覆水可收”的兴趣实验。他将蜡烛粘在盘子的底部,向盘子中加入适量水,点燃蜡烛后,将玻璃杯倒扣在盘子中(如图所示)。玻璃杯倒扣在盘子中后,相关分析不正确的是( )

A.一段时间后,蜡烛熄灭

B.一段时间后,玻璃杯内水面上升

C.水面高度不再改变时,玻璃杯内水面上方气体压强不再变化

D.水面高度不再改变时,玻璃杯内水面上方气体只含有二氧化碳和水蒸气

6.法拉第曾以《蜡烛的故事》为题为青少年连续开展了多次报告。下面列举了报告中涉及的问题以及对问题的回答,其中“对问题的回答”属于“设计实验方案”的是( )

选项 问题 对问题的回答

A 吹灭蜡烛时产生的白烟是什么? 主要成分是石蜡的固体小颗粒

B 火焰为什么向上? 热气流上升,形成对流

C 火焰明亮的原因是什么? 与火焰中的碳颗粒有关,碳颗粒会影响火焰的明亮程度

D 火焰不同部位温度高低如何比较? 用一张纸在火焰中心一掠,观察纸上留下的火痕特点

A.A B.B C.C D.D

7.某化学兴趣小组对蜡烛燃烧进行了如下图所示的探究。

(1)向焰心斜向插入一支细玻璃管(如图甲所示),发现玻璃管中无明显现象,在玻璃管的上口点燃,上口产生火焰,这说明焰心物质的化学性质是________________。

(2)该小组同学用图乙所示装置检验蜡烛燃烧后的气体,在A处烧杯中放置燃烧的蜡烛,B中无色溶液变浑浊,B中物质是________,蜡烛燃烧的气体被吸入B中的原因是________;为了检验另一种产物,实验操作是________。

(3)蜡烛熄灭后,自烛芯处产生一缕白烟(如图丙所示),白烟的主要成分是________,用火柴点燃白烟,观察到的现象是________________。

8.某化学兴趣小组在实验室做探究实验。如图所示,他们将一只烧杯罩在两支燃着的高低不同的蜡烛上,发现总是高的蜡烛先灭,他们进行了探究。

【查询资料】1.空气的成份按体积计算,大约是:氮气78%,氧气21%,二氧化碳0.03%。

2.石灰水能使无色酚酞变红色,碳酸钙不能使无色酚酞变红色。

【提出问题】为什么高的蜡烛先灭?

【猜想假设】猜想1:高的先灭是因为 。

猜想2:高的先灭是因为上部的氧气被消耗。

【实验验证一】为了验证猜想1是否正确,小明同学进行了如下实验。

步 骤 现 象 结 论

将浸有澄清石灰水的滤纸分别放在烧杯的顶部和底部,在滤纸上滴加酚酞,变色后,用烧杯罩住点燃的高低蜡烛,观察高低滤纸褪色顺序(如图)

上面的酚酞溶液先褪色,下面的后褪色 烧杯上层二氧化碳浓度较高,高蜡烛先熄灭与二氧化碳浓度过高有关。涉及到的化学方程式:

_______________________

小红却对小明的结论表示怀疑,她收集一瓶80%二氧化碳与20%氧气的混合气体,小红将燃着的蜡烛伸入收集的混合气体中,发现 ,从而证明小明的结论不正确。

【实验验证二】为了验证猜想2,小红利用手持技术实验,用氧气、二氧化碳传感器在测量烧杯内两支蜡烛从点燃到全部熄灭后,杯内氧气和二氧化碳的浓度变化,剩余氧气浓度15.65%,二氧化碳浓度1.898%。二氧化碳浓度增大不多,而氧气浓度明显下降。燃烧前后氧气浓度变化如图所示。

【实验结论】 。

【反思评价】根据图中曲线(装置内氧气浓度)变化分析,在 (填“A、B、C、D”)点时蜡烛全部熄灭;请解释曲线AB段、BC段、CD段变化原因。

AB段 ;

BC段 ;

CD段 。

答案以及解析

1.答案:B

解析:A. 蜡烛燃烧时产生黑烟,放出大量的热,故选项说法正确。

B. 燃烧时生成水和二氧化碳,是实验结论而不是实验现象,故选项说法错误。

C. 蜡烛燃烧时,火焰分为三层,外层最明亮,故选项说法正确。

D. 吹熄蜡烛后,有一缕白烟飘出,白烟是石蜡蒸汽凝成的石蜡固体,故选项说法正确。

故选:B.

2.答案:D

解析:根据蜡烛的主要成分是石蜡,燃烧时火焰分为三层,结合蜡烛燃烧的实验现象、实验结

论等,进行分析解答即可。A.用小刀可将石蜡切下,石蜡很容易被小刀切断,说明石蜡的硬度较小,可以研究石蜡的硬度,故选项正确;B.将石蜡放入水中,可以探究能否溶于水,由石蜡浮于水面,说明石蜡的密度比水的小,故选项正确;C.用火柴去点蜡烛刚熄灭时产生的白烟,可以研究白烟能否燃烧,故选项正确;D.温度越高,木条碳化得越快,将火柴梗迅速平放入火焰中约1秒后取出,通过观察现象可以说明蜡烛火焰的哪一部分温度最高,故选项错误。

3.答案:D

解析:蜡烛燃烧过程中会产生水蒸气,实验Ⅱ中若用干冷的烧杯,可以观察到烧杯内壁有水珠,②正确;若氧气不充足时,蜡烛燃烧不充分,会生成炭黑,故实验Ⅱ中可能会观察到干燥烧杯內壁被熏黑,③正确;蜡烛熄灭时产生的白烟会被点燃,故白烟不是二氧化碳和水蒸气,⑥正确。

4.答案:C

解析:子火焰中燃烧的物质是石蜡蒸气,不是液态石蜡;这一现象说眀蜡烛中主要成分的熔点较低;要使该实验成功,导管不宜过长,若导管过长石蜡蒸气会因为温度降低而在导管中凝结,使实验失败;导管的一端要插入母火焰的中心部位,是因为母火焰中心部位的氧气不充足,部分石蜡未燃烧,能以石蜡蒸气的形式被导出。

5.答案:D

6.答案:D

解析:A项属于结论;B、C项属于实验现象分析;D项属于设计实验方案。

7.答案:(1)该气体具有可燃性

(2)澄清石灰水;C中水流入D中,使装置中压强减小,所以蜡烛燃烧生成的气体被吸入B中在其火焰上方罩一冷而干燥的烧杯

(3)石蜡颗粒;白烟燃烧

解析: (1)在玻璃管的上口点燃,上口产生火焰,说明该气体能被点燃,故该气体具有可燃性。

(2)蜡烛燃烧生成的二氧化碳能使澄清石灰水(氢氧化钙溶液)变浑浊。蜡烛燃烧生成的气体被吸人B中的原因:C瓶内的水流入D中,使C瓶内压强小于大气压,所以打开止水夹后,A处生成的气体被吸入B中;石蜡的燃烧产物是二氧化碳和水,要证明蜡烛燃烧有水生成,可在其火焰上方罩一冷而干燥的烧杯,观察是否有水珠生成。

(3)白烟的主要成分是石蜡颗粒,所以用火柴点燃白烟,观察到的现象是白烟燃烧。

8.答案:理由:蜡烛燃烧产生热的二氧化碳气体,密度小聚集在上面

[实验验证]

蜡烛持续燃烧一段时间。

[实验结论]蜡烛熄灭是由氧气含量低导致的

[反思评价] D

AB段:蜡烛燃烧,导致上面氧气含量降低至上面蜡烛熄灭;

BC段:上面气体冷却,密度增大而下降,下面含氧量高的气体上升;

CD段:下面蜡烛持续燃烧导致装置内氧气含量逐渐下降,至下面蜡烛熄灭。

同课章节目录

- 第一单元 步入化学殿堂

- 第一节 化学真奇妙

- 第二节 体验化学探究

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(一)

- 第二单元 探秘水世界

- 第一节 运动的水分子

- 第二节 水分子的变化

- 第三节 原子的构成

- 第四节 元素

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(二)

- 第三单元 溶液

- 第一节 溶液的形成

- 第二节 溶液组成的定量表示

- 到实验室去:配制一定溶质质量分数的溶液

- 第四单元 我们周围的空气

- 第一节 空气的成分

- 第二节 物质组成的表示

- 第三节 氧气

- 到实验室去:氧气的实验室制取与性质

- 第五单元 定量研究化学反应

- 第一节 化学反应中的质量守恒

- 第二节 化学反应的表示

- 第三节 化学反应中的有关计算

- 到实验室去:探究燃烧的条件

- 第六单元 燃烧与燃料

- 第一节 燃烧与灭火

- 第二节 化石燃料的利用

- 第三节 大自然中的二氧化碳

- 到实验室去:二氧化碳的实验室制取与性质