【解析版】高中历史 统编版 必修中外历史纲要上 同步练习第16课 两次鸦片战争

文档属性

| 名称 | 【解析版】高中历史 统编版 必修中外历史纲要上 同步练习第16课 两次鸦片战争 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 91.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-10-03 10:29:03 | ||

图片预览

文档简介

第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

第16课 两次鸦片战争

一、选择题

1.“英国自中国购茶,卖至美国,买回棉花,并以鸦片卖至中国。”最符合这一情形的时期是( )

A.17世纪前期

B.18世纪前期

C.19世纪前期

D.20世纪前期

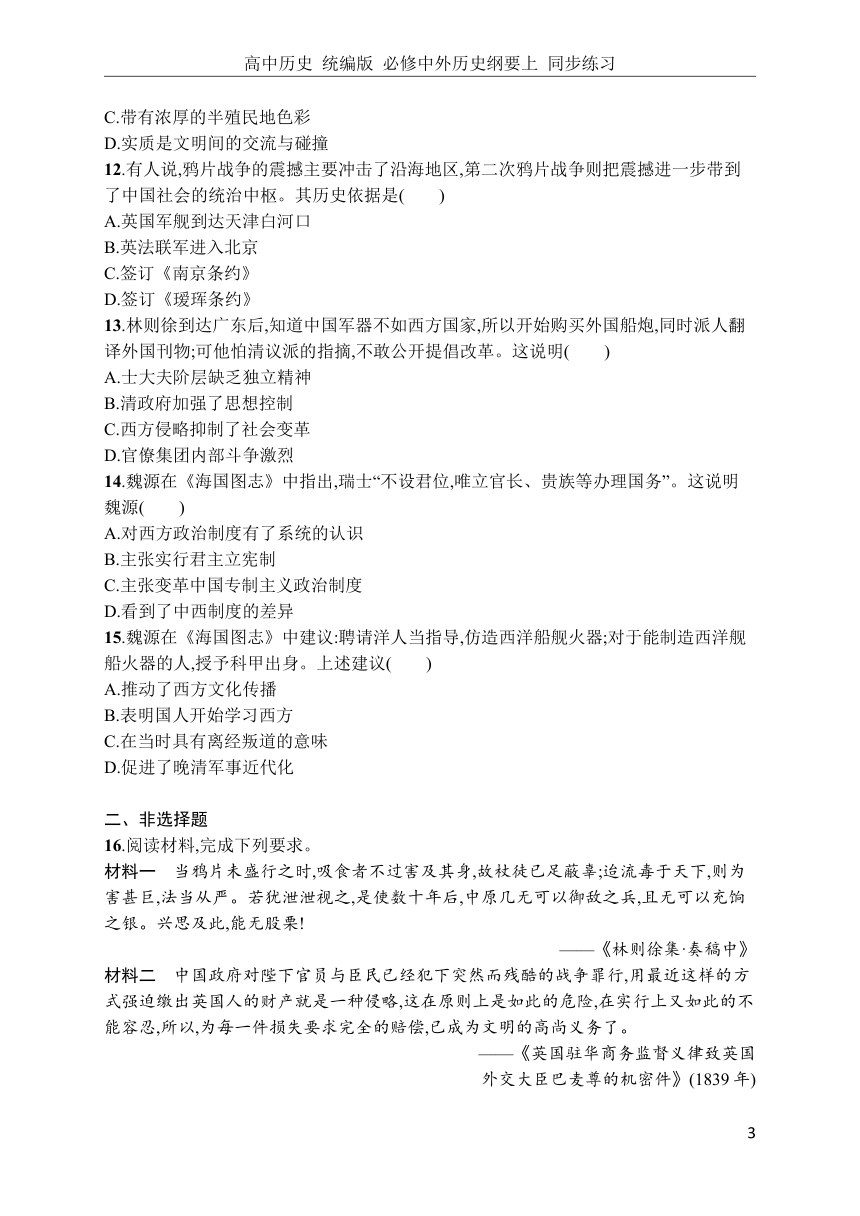

2.右图漫画是1845年伦敦出版的《复仇神号亲历记》的插图,对该漫画的解读正确的是( )

英军占领广州期间到乡下劫掠的情形

A.作者希望再现火烧圆明园的场景

B.该漫画反映了《南京条约》签订时的战况

C.作者对侵略者的暴行有所反思

D.英国军人的上述罪行当时由英国驻华公使审判

3.陈旭麓在《近代中国社会的新陈代谢》中指出:“这场战争,自西方人1514年到中国起,是他们积325年窥探之后的一逞……对于中国来说,这场战争是一块界碑。”下列对此理解正确的是( )

A.中国近代史的开端

B.中国自然经济已经解体

C.西方思想文化开始向中国渗透

D.洋务运动由此产生

4.一位美国学者指出,第二次鸦片战争期间,美国只是“给予联军以道义上的支持和合作”,却在战后获得了很多权益。这些权益集中体现于( )

A.《南京条约》

B.《望厦条约》

C.《黄埔条约》

D.《天津条约》

5.“它发端于广东一隅而最终进入华北,使上国帝京一时成为夷狄世界,夷夏之大防因之而完全崩溃。”这里的“它”是指( )

A.鸦片战争

B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争

D.八国联军侵华战争

6.在《海国图志》中,“志于英夷特详”。这是因为英国当时是( )

A.中国最主要的敌国

B.中国最重要的平等贸易国

C.世界上最强大的国家

D.世界上最早的君主立宪国家

7.《安得鲁·韩德森致拉本特函》中写道:“(禁烟运动)给了我们一个战争的机会……可以使我们终于乘战胜之余威,提出我们自己的条件,强迫中国接受。这种机会也许不会再来,是不能轻易放过的。”这表明鸦片战争爆发的主要原因是( )

A.英国向中国走私鸦片

B.林则徐的禁烟运动

C.英国力图打开中国市场

D.英国在贸易中处于逆差

8.19世纪中期,资本主义快速发展的英国在市场扩张的驱动下发动了鸦片战争。下列条款出自《南京条约》并能反映上述动机的是( )

A.中英协定关税

B.赔款2

100万银元

C.允许在通商口岸设厂

D.派兵保护各国使馆

9.“以中国有用之财,填海外无穷之壑,易此害人之物,渐成病国之忧。”依据材料判断,禁烟运动要解决的首要问题是( )

A.整肃吏治,消除官场的腐败

B.制止白银外流,缓解政府财政危机

C.整顿海防,打击英国的入侵

D.打击鸦片走私,增加政府外贸收入

10.鸦片战争前,制约英军航行作战的关键是其对中国沿海缺乏地理认知和准确的海图。为此,鸦片战争期间,英军在中国沿海展开大范围水文调查,这一行为并没有受到清军的干扰。这说明( )

A.清政府缺乏近代海权观念

B.清朝海上军事实力不足

C.英国的殖民扩张准备充分

D.中英综合国力差距巨大

11.1869年4月,正式公布生效的《洋泾浜设官会审章程》规定,涉及洋人的案件由领事或领事派陪审官会审;凡为外国服役及洋人延请之华民涉讼,亦得由陪审官会审,如案件中并不涉及洋人,陪审官不得干预;纯粹华人之间的案件,领事不得干涉。这种会审制度( )

A.推动中国司法走向近代化

B.传播了西方自由平等的思想

C.带有浓厚的半殖民地色彩

D.实质是文明间的交流与碰撞

12.有人说,鸦片战争的震撼主要冲击了沿海地区,第二次鸦片战争则把震撼进一步带到了中国社会的统治中枢。其历史依据是( )

A.英国军舰到达天津白河口

B.英法联军进入北京

C.签订《南京条约》

D.签订《瑷珲条约》

13.林则徐到达广东后,知道中国军器不如西方国家,所以开始购买外国船炮,同时派人翻译外国刊物;可他怕清议派的指摘,不敢公开提倡改革。这说明( )

A.士大夫阶层缺乏独立精神

B.清政府加强了思想控制

C.西方侵略抑制了社会变革

D.官僚集团内部斗争激烈

14.魏源在《海国图志》中指出,瑞士“不设君位,唯立官长、贵族等办理国务”。这说明魏源( )

A.对西方政治制度有了系统的认识

B.主张实行君主立宪制

C.主张变革中国专制主义政治制度

D.看到了中西制度的差异

15.魏源在《海国图志》中建议:聘请洋人当指导,仿造西洋船舰火器;对于能制造西洋舰船火器的人,授予科甲出身。上述建议( )

A.推动了西方文化传播

B.表明国人开始学习西方

C.在当时具有离经叛道的意味

D.促进了晚清军事近代化

二、非选择题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 当鸦片未盛行之时,吸食者不过害及其身,故杖徒已足蔽辜;迨流毒于天下,则为害甚巨,法当从严。若犹泄泄视之,是使数十年后,中原几无可以御敌之兵,且无可以充饷之银。兴思及此,能无股栗!

——《林则徐集·奏稿中》

材料二 中国政府对陛下官员与臣民已经犯下突然而残酷的战争罪行,用最近这样的方式强迫缴出英国人的财产就是一种侵略,这在原则上是如此的危险,在实行上又如此的不能容忍,所以,为每一件损失要求完全的赔偿,已成为文明的高尚义务了。

——《英国驻华商务监督义律致英国

外交大臣巴麦尊的机密件》(1839年)

(1)根据材料一,分析林则徐是怎样认识鸦片输入问题的。(不得摘抄原文)

(2)材料二中“最近这样的方式”是指什么?结合材料一,谈谈你对“用最近这样的方式强迫缴出英国人的财产就是一种侵略”的看法。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料 1765年至1768年间,中国对英贸易出超白银997

704两;1795年至1799年间,出超346

957两;1830年至1833年,更出超2

615

263两。许多运往中国的英国工业产品难以推销。1786年,东印度公司试销棉纺织品,结果“随便哪一种都卖不出去”。1821年,(东印度公司)运至广州的英国剪绒、印花布亏本达60%以上。……18世纪60年代,(英国)每年输入中国的鸦片一般不超过200箱,60年代以后上升到1

000箱,1786年达到2

000箱。19世纪以后,增长更加迅猛。1800—1801年,为4

570箱;1830—1831年增至21

849箱;而在1838—1839年竟高达35

000箱左右。

——郑师渠《中国近代史》

上述材料反映了鸦片战争前中英贸易的趋势。请任选其中一种趋势,并结合时代背景加以分析说明。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 英国的大炮破坏了中国皇帝的威权,迫使天朝帝国与地上的世界接触。与外界完全隔绝曾是保存旧中国的首要条件,而当这种隔绝状态在英国的努力之下被暴力所打破的时候,接踵而至的必然是解体的过程。

——马克思《中国革命和欧洲革命》

材料二 近代上海开埠后,外滩地区率先跨出了传统的农业社会,走上近代城市化发展的道路。百余年来,它作为上海城市发展繁荣的标志而备受关注。

(1)“英国的大炮破坏了中国皇帝的威权”时,英国是怎样的历史状况?上海是如何开始“与地上的世界接触”的?

(2)根据材料二,概括近代上海开埠后,上海外滩所处的地位。

(3)根据以上材料,分析鸦片战争给上海带来的最重要的客观影响是什么。

高中历史

统编版

必修中外历史纲要上

同步练习

5

参考答案

一、选择题

1.“英国自中国购茶,卖至美国,买回棉花,并以鸦片卖至中国。”最符合这一情形的时期是( )

A.17世纪前期

B.18世纪前期

C.19世纪前期

D.20世纪前期

解析:19世纪前期,处于鸦片战争前夕,正常的中英贸易中中国处于出超地位,英国向中国走私鸦片,以此来平衡茶叶贸易。故C项正确。

答案:C

2.右图漫画是1845年伦敦出版的《复仇神号亲历记》的插图,对该漫画的解读正确的是( )

英军占领广州期间到乡下劫掠的情形

A.作者希望再现火烧圆明园的场景

B.该漫画反映了《南京条约》签订时的战况

C.作者对侵略者的暴行有所反思

D.英国军人的上述罪行当时由英国驻华公使审判

解析:1845年出版的书籍描写的是鸦片战争时期的情景,火烧圆明园发生于1860年,故A项错误。鸦片战争中英军占领广州是战争初期的情况,而《南京条约》签订时,英军驻扎在长江下游一带,B项错误。掠夺普通民众的财产是一种非法行为,说明作者对此行为并不认同,C项正确。英国派遣驻华公使是《天津条约》的内容,D项错误。

答案:C

3.陈旭麓在《近代中国社会的新陈代谢》中指出:“这场战争,自西方人1514年到中国起,是他们积325年窥探之后的一逞……对于中国来说,这场战争是一块界碑。”下列对此理解正确的是( )

A.中国近代史的开端

B.中国自然经济已经解体

C.西方思想文化开始向中国渗透

D.洋务运动由此产生

解析:鸦片战争后,《南京条约》等一批不平等条约的签订,长期影响了近代中国历史的进程,鸦片战争由此成为中国近代史的开端。故选A项。

答案:A

4.一位美国学者指出,第二次鸦片战争期间,美国只是“给予联军以道义上的支持和合作”,却在战后获得了很多权益。这些权益集中体现于( )

A.《南京条约》

B.《望厦条约》

C.《黄埔条约》

D.《天津条约》

解析:A、B、C三项都与鸦片战争有关,与材料中“第二次鸦片战争期间”不符。故选D项。

答案:D

5.“它发端于广东一隅而最终进入华北,使上国帝京一时成为夷狄世界,夷夏之大防因之而完全崩溃。”这里的“它”是指( )

A.鸦片战争

B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争

D.八国联军侵华战争

解析:第二次鸦片战争爆发于广东,最后英、法联军进入北京,B项正确。鸦片战争中英军没有进入北京,A项错误。甲午中日战争和八国联军侵华战争都不是“发端于广东”,C、D两项错误。

答案:B

6.在《海国图志》中,“志于英夷特详”。这是因为英国当时是( )

A.中国最主要的敌国

B.中国最重要的平等贸易国

C.世界上最强大的国家

D.世界上最早的君主立宪国家

答案:A

7.《安得鲁·韩德森致拉本特函》中写道:“(禁烟运动)给了我们一个战争的机会……可以使我们终于乘战胜之余威,提出我们自己的条件,强迫中国接受。这种机会也许不会再来,是不能轻易放过的。”这表明鸦片战争爆发的主要原因是( )

A.英国向中国走私鸦片

B.林则徐的禁烟运动

C.英国力图打开中国市场

D.英国在贸易中处于逆差

解析:题干材料“(禁烟运动)给了我们一个战争的机会”说明禁烟运动仅仅是英国发动鸦片战争的借口,并非主要原因。结合所学知识,可知英国发动鸦片战争的目的是打开中国市场进行商品输出,C项正确。

答案:C

8.19世纪中期,资本主义快速发展的英国在市场扩张的驱动下发动了鸦片战争。下列条款出自《南京条约》并能反映上述动机的是( )

A.中英协定关税

B.赔款2

100万银元

C.允许在通商口岸设厂

D.派兵保护各国使馆

解析:题干中的动机是打开中国市场倾销商品,协定关税有利于外国商品的倾销,A项正确。

答案:A

9.“以中国有用之财,填海外无穷之壑,易此害人之物,渐成病国之忧。”依据材料判断,禁烟运动要解决的首要问题是( )

A.整肃吏治,消除官场的腐败

B.制止白银外流,缓解政府财政危机

C.整顿海防,打击英国的入侵

D.打击鸦片走私,增加政府外贸收入

解析:根据题干材料“有用之财,填海外无穷之壑”“病国之忧”,可知当时清政府的着眼点是国家财政,B项正确。

答案:B

10.鸦片战争前,制约英军航行作战的关键是其对中国沿海缺乏地理认知和准确的海图。为此,鸦片战争期间,英军在中国沿海展开大范围水文调查,这一行为并没有受到清军的干扰。这说明( )

A.清政府缺乏近代海权观念

B.清朝海上军事实力不足

C.英国的殖民扩张准备充分

D.中英综合国力差距巨大

解析:清军未对英军在中国沿海的调查行动进行阻挠说明清军缺乏海权意识和观念,故A项正确;清军并非不能阻止,而是没想阻止,与军事实力无关,B项错误;“鸦片战争期间”说明战争已经爆发,并非为战争做准备,C项错误;勘察中国沿海不能说明综合国力强弱,D项错误。

答案:A

11.1869年4月,正式公布生效的《洋泾浜设官会审章程》规定,涉及洋人的案件由领事或领事派陪审官会审;凡为外国服役及洋人延请之华民涉讼,亦得由陪审官会审,如案件中并不涉及洋人,陪审官不得干预;纯粹华人之间的案件,领事不得干涉。这种会审制度( )

A.推动中国司法走向近代化

B.传播了西方自由平等的思想

C.带有浓厚的半殖民地色彩

D.实质是文明间的交流与碰撞

解析:近代司法的基本观念是属地主义,即案件由谁审判应该由案件发生的地点决定,而材料中的规定明显具有属人主义色彩,发生在中国的案件却由英国审判,使中国失去了司法主权,带有半殖民地色彩,故C项正确。

答案:C

12.有人说,鸦片战争的震撼主要冲击了沿海地区,第二次鸦片战争则把震撼进一步带到了中国社会的统治中枢。其历史依据是( )

A.英国军舰到达天津白河口

B.英法联军进入北京

C.签订《南京条约》

D.签订《瑷珲条约》

解析:第二次鸦片战争期间,英法联军进入北京,而北京是清政府的统治中枢,B项正确。

答案:B

13.林则徐到达广东后,知道中国军器不如西方国家,所以开始购买外国船炮,同时派人翻译外国刊物;可他怕清议派的指摘,不敢公开提倡改革。这说明( )

A.士大夫阶层缺乏独立精神

B.清政府加强了思想控制

C.西方侵略抑制了社会变革

D.官僚集团内部斗争激烈

解析:题干材料反映了林则徐不敢与清议派彻底决裂,这说明当时的士大夫不敢与封建官僚集团分道扬镳,缺乏独立精神,A项正确;题干材料未涉及清政府加强思想控制,B项错误;西方的侵略刺激了中国人的觉醒,客观上促进了中国的社会改革,C项错误;题干材料并未说明当时官僚集团内部斗争激烈,D项错误。

答案:A

14.魏源在《海国图志》中指出,瑞士“不设君位,唯立官长、贵族等办理国务”。这说明魏源( )

A.对西方政治制度有了系统的认识

B.主张实行君主立宪制

C.主张变革中国专制主义政治制度

D.看到了中西制度的差异

解析:题干材料说明魏源已经认识到中西政治制度的不同,但是,对西方政治制度的认识并不正确和系统,A项错误,D项正确。魏源主张“师夷之长技以制夷”,并不主张学习西方的政治制度,B、C两项均错误。

答案:D

15.魏源在《海国图志》中建议:聘请洋人当指导,仿造西洋船舰火器;对于能制造西洋舰船火器的人,授予科甲出身。上述建议( )

A.推动了西方文化传播

B.表明国人开始学习西方

C.在当时具有离经叛道的意味

D.促进了晚清军事近代化

解析:魏源在《海国图志》中主张学习西方,挑战传统夷夏观念,在当时具有离经叛道的意味,C项正确。魏源的建议并未得到清王朝的认可,没有付诸实践,A、B、D三项均错误。

答案:C

二、非选择题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 当鸦片未盛行之时,吸食者不过害及其身,故杖徒已足蔽辜;迨流毒于天下,则为害甚巨,法当从严。若犹泄泄视之,是使数十年后,中原几无可以御敌之兵,且无可以充饷之银。兴思及此,能无股栗!

——《林则徐集·奏稿中》

材料二 中国政府对陛下官员与臣民已经犯下突然而残酷的战争罪行,用最近这样的方式强迫缴出英国人的财产就是一种侵略,这在原则上是如此的危险,在实行上又如此的不能容忍,所以,为每一件损失要求完全的赔偿,已成为文明的高尚义务了。

——《英国驻华商务监督义律致英国

外交大臣巴麦尊的机密件》(1839年)

(1)根据材料一,分析林则徐是怎样认识鸦片输入问题的。(不得摘抄原文)

(2)材料二中“最近这样的方式”是指什么?结合材料一,谈谈你对“用最近这样的方式强迫缴出英国人的财产就是一种侵略”的看法。

参考答案:(1)鸦片输入严重危害了清朝统治,必须严厉禁止。

(2)方式:禁烟运动。看法:这种观点是荒谬的,英国向中国走私鸦片给中国社会造成了严重危害,这才是一种无耻的侵略;林则徐禁烟是维护中华民族利益的正当行为,绝非侵略。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料 1765年至1768年间,中国对英贸易出超白银997

704两;1795年至1799年间,出超346

957两;1830年至1833年,更出超2

615

263两。许多运往中国的英国工业产品难以推销。1786年,东印度公司试销棉纺织品,结果“随便哪一种都卖不出去”。1821年,(东印度公司)运至广州的英国剪绒、印花布亏本达60%以上。……18世纪60年代,(英国)每年输入中国的鸦片一般不超过200箱,60年代以后上升到1

000箱,1786年达到2

000箱。19世纪以后,增长更加迅猛。1800—1801年,为4

570箱;1830—1831年增至21

849箱;而在1838—1839年竟高达35

000箱左右。

——郑师渠《中国近代史》

上述材料反映了鸦片战争前中英贸易的趋势。请任选其中一种趋势,并结合时代背景加以分析说明。

参考答案:示例:

趋势:在正当的中英贸易中中国处于出超地位,英国处于入超地位。

说明:鸦片战争前,中国自给自足的自然经济占据主导地位。同时,清政府对外推行闭关政策,只允许广州一地对外通商。在这种背景下,英国对华输出商品的目的难以实现,中国始终在中英贸易中处于出超地位。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 英国的大炮破坏了中国皇帝的威权,迫使天朝帝国与地上的世界接触。与外界完全隔绝曾是保存旧中国的首要条件,而当这种隔绝状态在英国的努力之下被暴力所打破的时候,接踵而至的必然是解体的过程。

——马克思《中国革命和欧洲革命》

材料二 近代上海开埠后,外滩地区率先跨出了传统的农业社会,走上近代城市化发展的道路。百余年来,它作为上海城市发展繁荣的标志而备受关注。

(1)“英国的大炮破坏了中国皇帝的威权”时,英国是怎样的历史状况?上海是如何开始“与地上的世界接触”的?

(2)根据材料二,概括近代上海开埠后,上海外滩所处的地位。

(3)根据以上材料,分析鸦片战争给上海带来的最重要的客观影响是什么。

参考答案:(1)英国社会生产力飞速增长,对市场和原料的需求越来越强烈,争夺殖民地的斗争日趋激烈。当时,英国掌握着资本主义世界的霸权。1842年,鸦片战争后,清政府被迫签订《南京条约》,上海被开放为通商口岸。

(2)率先走上近代城市化发展道路,是上海城市发展繁荣的标志。

(3)客观上促进了上海的近代化。

第16课 两次鸦片战争

一、选择题

1.“英国自中国购茶,卖至美国,买回棉花,并以鸦片卖至中国。”最符合这一情形的时期是( )

A.17世纪前期

B.18世纪前期

C.19世纪前期

D.20世纪前期

2.右图漫画是1845年伦敦出版的《复仇神号亲历记》的插图,对该漫画的解读正确的是( )

英军占领广州期间到乡下劫掠的情形

A.作者希望再现火烧圆明园的场景

B.该漫画反映了《南京条约》签订时的战况

C.作者对侵略者的暴行有所反思

D.英国军人的上述罪行当时由英国驻华公使审判

3.陈旭麓在《近代中国社会的新陈代谢》中指出:“这场战争,自西方人1514年到中国起,是他们积325年窥探之后的一逞……对于中国来说,这场战争是一块界碑。”下列对此理解正确的是( )

A.中国近代史的开端

B.中国自然经济已经解体

C.西方思想文化开始向中国渗透

D.洋务运动由此产生

4.一位美国学者指出,第二次鸦片战争期间,美国只是“给予联军以道义上的支持和合作”,却在战后获得了很多权益。这些权益集中体现于( )

A.《南京条约》

B.《望厦条约》

C.《黄埔条约》

D.《天津条约》

5.“它发端于广东一隅而最终进入华北,使上国帝京一时成为夷狄世界,夷夏之大防因之而完全崩溃。”这里的“它”是指( )

A.鸦片战争

B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争

D.八国联军侵华战争

6.在《海国图志》中,“志于英夷特详”。这是因为英国当时是( )

A.中国最主要的敌国

B.中国最重要的平等贸易国

C.世界上最强大的国家

D.世界上最早的君主立宪国家

7.《安得鲁·韩德森致拉本特函》中写道:“(禁烟运动)给了我们一个战争的机会……可以使我们终于乘战胜之余威,提出我们自己的条件,强迫中国接受。这种机会也许不会再来,是不能轻易放过的。”这表明鸦片战争爆发的主要原因是( )

A.英国向中国走私鸦片

B.林则徐的禁烟运动

C.英国力图打开中国市场

D.英国在贸易中处于逆差

8.19世纪中期,资本主义快速发展的英国在市场扩张的驱动下发动了鸦片战争。下列条款出自《南京条约》并能反映上述动机的是( )

A.中英协定关税

B.赔款2

100万银元

C.允许在通商口岸设厂

D.派兵保护各国使馆

9.“以中国有用之财,填海外无穷之壑,易此害人之物,渐成病国之忧。”依据材料判断,禁烟运动要解决的首要问题是( )

A.整肃吏治,消除官场的腐败

B.制止白银外流,缓解政府财政危机

C.整顿海防,打击英国的入侵

D.打击鸦片走私,增加政府外贸收入

10.鸦片战争前,制约英军航行作战的关键是其对中国沿海缺乏地理认知和准确的海图。为此,鸦片战争期间,英军在中国沿海展开大范围水文调查,这一行为并没有受到清军的干扰。这说明( )

A.清政府缺乏近代海权观念

B.清朝海上军事实力不足

C.英国的殖民扩张准备充分

D.中英综合国力差距巨大

11.1869年4月,正式公布生效的《洋泾浜设官会审章程》规定,涉及洋人的案件由领事或领事派陪审官会审;凡为外国服役及洋人延请之华民涉讼,亦得由陪审官会审,如案件中并不涉及洋人,陪审官不得干预;纯粹华人之间的案件,领事不得干涉。这种会审制度( )

A.推动中国司法走向近代化

B.传播了西方自由平等的思想

C.带有浓厚的半殖民地色彩

D.实质是文明间的交流与碰撞

12.有人说,鸦片战争的震撼主要冲击了沿海地区,第二次鸦片战争则把震撼进一步带到了中国社会的统治中枢。其历史依据是( )

A.英国军舰到达天津白河口

B.英法联军进入北京

C.签订《南京条约》

D.签订《瑷珲条约》

13.林则徐到达广东后,知道中国军器不如西方国家,所以开始购买外国船炮,同时派人翻译外国刊物;可他怕清议派的指摘,不敢公开提倡改革。这说明( )

A.士大夫阶层缺乏独立精神

B.清政府加强了思想控制

C.西方侵略抑制了社会变革

D.官僚集团内部斗争激烈

14.魏源在《海国图志》中指出,瑞士“不设君位,唯立官长、贵族等办理国务”。这说明魏源( )

A.对西方政治制度有了系统的认识

B.主张实行君主立宪制

C.主张变革中国专制主义政治制度

D.看到了中西制度的差异

15.魏源在《海国图志》中建议:聘请洋人当指导,仿造西洋船舰火器;对于能制造西洋舰船火器的人,授予科甲出身。上述建议( )

A.推动了西方文化传播

B.表明国人开始学习西方

C.在当时具有离经叛道的意味

D.促进了晚清军事近代化

二、非选择题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 当鸦片未盛行之时,吸食者不过害及其身,故杖徒已足蔽辜;迨流毒于天下,则为害甚巨,法当从严。若犹泄泄视之,是使数十年后,中原几无可以御敌之兵,且无可以充饷之银。兴思及此,能无股栗!

——《林则徐集·奏稿中》

材料二 中国政府对陛下官员与臣民已经犯下突然而残酷的战争罪行,用最近这样的方式强迫缴出英国人的财产就是一种侵略,这在原则上是如此的危险,在实行上又如此的不能容忍,所以,为每一件损失要求完全的赔偿,已成为文明的高尚义务了。

——《英国驻华商务监督义律致英国

外交大臣巴麦尊的机密件》(1839年)

(1)根据材料一,分析林则徐是怎样认识鸦片输入问题的。(不得摘抄原文)

(2)材料二中“最近这样的方式”是指什么?结合材料一,谈谈你对“用最近这样的方式强迫缴出英国人的财产就是一种侵略”的看法。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料 1765年至1768年间,中国对英贸易出超白银997

704两;1795年至1799年间,出超346

957两;1830年至1833年,更出超2

615

263两。许多运往中国的英国工业产品难以推销。1786年,东印度公司试销棉纺织品,结果“随便哪一种都卖不出去”。1821年,(东印度公司)运至广州的英国剪绒、印花布亏本达60%以上。……18世纪60年代,(英国)每年输入中国的鸦片一般不超过200箱,60年代以后上升到1

000箱,1786年达到2

000箱。19世纪以后,增长更加迅猛。1800—1801年,为4

570箱;1830—1831年增至21

849箱;而在1838—1839年竟高达35

000箱左右。

——郑师渠《中国近代史》

上述材料反映了鸦片战争前中英贸易的趋势。请任选其中一种趋势,并结合时代背景加以分析说明。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 英国的大炮破坏了中国皇帝的威权,迫使天朝帝国与地上的世界接触。与外界完全隔绝曾是保存旧中国的首要条件,而当这种隔绝状态在英国的努力之下被暴力所打破的时候,接踵而至的必然是解体的过程。

——马克思《中国革命和欧洲革命》

材料二 近代上海开埠后,外滩地区率先跨出了传统的农业社会,走上近代城市化发展的道路。百余年来,它作为上海城市发展繁荣的标志而备受关注。

(1)“英国的大炮破坏了中国皇帝的威权”时,英国是怎样的历史状况?上海是如何开始“与地上的世界接触”的?

(2)根据材料二,概括近代上海开埠后,上海外滩所处的地位。

(3)根据以上材料,分析鸦片战争给上海带来的最重要的客观影响是什么。

高中历史

统编版

必修中外历史纲要上

同步练习

5

参考答案

一、选择题

1.“英国自中国购茶,卖至美国,买回棉花,并以鸦片卖至中国。”最符合这一情形的时期是( )

A.17世纪前期

B.18世纪前期

C.19世纪前期

D.20世纪前期

解析:19世纪前期,处于鸦片战争前夕,正常的中英贸易中中国处于出超地位,英国向中国走私鸦片,以此来平衡茶叶贸易。故C项正确。

答案:C

2.右图漫画是1845年伦敦出版的《复仇神号亲历记》的插图,对该漫画的解读正确的是( )

英军占领广州期间到乡下劫掠的情形

A.作者希望再现火烧圆明园的场景

B.该漫画反映了《南京条约》签订时的战况

C.作者对侵略者的暴行有所反思

D.英国军人的上述罪行当时由英国驻华公使审判

解析:1845年出版的书籍描写的是鸦片战争时期的情景,火烧圆明园发生于1860年,故A项错误。鸦片战争中英军占领广州是战争初期的情况,而《南京条约》签订时,英军驻扎在长江下游一带,B项错误。掠夺普通民众的财产是一种非法行为,说明作者对此行为并不认同,C项正确。英国派遣驻华公使是《天津条约》的内容,D项错误。

答案:C

3.陈旭麓在《近代中国社会的新陈代谢》中指出:“这场战争,自西方人1514年到中国起,是他们积325年窥探之后的一逞……对于中国来说,这场战争是一块界碑。”下列对此理解正确的是( )

A.中国近代史的开端

B.中国自然经济已经解体

C.西方思想文化开始向中国渗透

D.洋务运动由此产生

解析:鸦片战争后,《南京条约》等一批不平等条约的签订,长期影响了近代中国历史的进程,鸦片战争由此成为中国近代史的开端。故选A项。

答案:A

4.一位美国学者指出,第二次鸦片战争期间,美国只是“给予联军以道义上的支持和合作”,却在战后获得了很多权益。这些权益集中体现于( )

A.《南京条约》

B.《望厦条约》

C.《黄埔条约》

D.《天津条约》

解析:A、B、C三项都与鸦片战争有关,与材料中“第二次鸦片战争期间”不符。故选D项。

答案:D

5.“它发端于广东一隅而最终进入华北,使上国帝京一时成为夷狄世界,夷夏之大防因之而完全崩溃。”这里的“它”是指( )

A.鸦片战争

B.第二次鸦片战争

C.甲午中日战争

D.八国联军侵华战争

解析:第二次鸦片战争爆发于广东,最后英、法联军进入北京,B项正确。鸦片战争中英军没有进入北京,A项错误。甲午中日战争和八国联军侵华战争都不是“发端于广东”,C、D两项错误。

答案:B

6.在《海国图志》中,“志于英夷特详”。这是因为英国当时是( )

A.中国最主要的敌国

B.中国最重要的平等贸易国

C.世界上最强大的国家

D.世界上最早的君主立宪国家

答案:A

7.《安得鲁·韩德森致拉本特函》中写道:“(禁烟运动)给了我们一个战争的机会……可以使我们终于乘战胜之余威,提出我们自己的条件,强迫中国接受。这种机会也许不会再来,是不能轻易放过的。”这表明鸦片战争爆发的主要原因是( )

A.英国向中国走私鸦片

B.林则徐的禁烟运动

C.英国力图打开中国市场

D.英国在贸易中处于逆差

解析:题干材料“(禁烟运动)给了我们一个战争的机会”说明禁烟运动仅仅是英国发动鸦片战争的借口,并非主要原因。结合所学知识,可知英国发动鸦片战争的目的是打开中国市场进行商品输出,C项正确。

答案:C

8.19世纪中期,资本主义快速发展的英国在市场扩张的驱动下发动了鸦片战争。下列条款出自《南京条约》并能反映上述动机的是( )

A.中英协定关税

B.赔款2

100万银元

C.允许在通商口岸设厂

D.派兵保护各国使馆

解析:题干中的动机是打开中国市场倾销商品,协定关税有利于外国商品的倾销,A项正确。

答案:A

9.“以中国有用之财,填海外无穷之壑,易此害人之物,渐成病国之忧。”依据材料判断,禁烟运动要解决的首要问题是( )

A.整肃吏治,消除官场的腐败

B.制止白银外流,缓解政府财政危机

C.整顿海防,打击英国的入侵

D.打击鸦片走私,增加政府外贸收入

解析:根据题干材料“有用之财,填海外无穷之壑”“病国之忧”,可知当时清政府的着眼点是国家财政,B项正确。

答案:B

10.鸦片战争前,制约英军航行作战的关键是其对中国沿海缺乏地理认知和准确的海图。为此,鸦片战争期间,英军在中国沿海展开大范围水文调查,这一行为并没有受到清军的干扰。这说明( )

A.清政府缺乏近代海权观念

B.清朝海上军事实力不足

C.英国的殖民扩张准备充分

D.中英综合国力差距巨大

解析:清军未对英军在中国沿海的调查行动进行阻挠说明清军缺乏海权意识和观念,故A项正确;清军并非不能阻止,而是没想阻止,与军事实力无关,B项错误;“鸦片战争期间”说明战争已经爆发,并非为战争做准备,C项错误;勘察中国沿海不能说明综合国力强弱,D项错误。

答案:A

11.1869年4月,正式公布生效的《洋泾浜设官会审章程》规定,涉及洋人的案件由领事或领事派陪审官会审;凡为外国服役及洋人延请之华民涉讼,亦得由陪审官会审,如案件中并不涉及洋人,陪审官不得干预;纯粹华人之间的案件,领事不得干涉。这种会审制度( )

A.推动中国司法走向近代化

B.传播了西方自由平等的思想

C.带有浓厚的半殖民地色彩

D.实质是文明间的交流与碰撞

解析:近代司法的基本观念是属地主义,即案件由谁审判应该由案件发生的地点决定,而材料中的规定明显具有属人主义色彩,发生在中国的案件却由英国审判,使中国失去了司法主权,带有半殖民地色彩,故C项正确。

答案:C

12.有人说,鸦片战争的震撼主要冲击了沿海地区,第二次鸦片战争则把震撼进一步带到了中国社会的统治中枢。其历史依据是( )

A.英国军舰到达天津白河口

B.英法联军进入北京

C.签订《南京条约》

D.签订《瑷珲条约》

解析:第二次鸦片战争期间,英法联军进入北京,而北京是清政府的统治中枢,B项正确。

答案:B

13.林则徐到达广东后,知道中国军器不如西方国家,所以开始购买外国船炮,同时派人翻译外国刊物;可他怕清议派的指摘,不敢公开提倡改革。这说明( )

A.士大夫阶层缺乏独立精神

B.清政府加强了思想控制

C.西方侵略抑制了社会变革

D.官僚集团内部斗争激烈

解析:题干材料反映了林则徐不敢与清议派彻底决裂,这说明当时的士大夫不敢与封建官僚集团分道扬镳,缺乏独立精神,A项正确;题干材料未涉及清政府加强思想控制,B项错误;西方的侵略刺激了中国人的觉醒,客观上促进了中国的社会改革,C项错误;题干材料并未说明当时官僚集团内部斗争激烈,D项错误。

答案:A

14.魏源在《海国图志》中指出,瑞士“不设君位,唯立官长、贵族等办理国务”。这说明魏源( )

A.对西方政治制度有了系统的认识

B.主张实行君主立宪制

C.主张变革中国专制主义政治制度

D.看到了中西制度的差异

解析:题干材料说明魏源已经认识到中西政治制度的不同,但是,对西方政治制度的认识并不正确和系统,A项错误,D项正确。魏源主张“师夷之长技以制夷”,并不主张学习西方的政治制度,B、C两项均错误。

答案:D

15.魏源在《海国图志》中建议:聘请洋人当指导,仿造西洋船舰火器;对于能制造西洋舰船火器的人,授予科甲出身。上述建议( )

A.推动了西方文化传播

B.表明国人开始学习西方

C.在当时具有离经叛道的意味

D.促进了晚清军事近代化

解析:魏源在《海国图志》中主张学习西方,挑战传统夷夏观念,在当时具有离经叛道的意味,C项正确。魏源的建议并未得到清王朝的认可,没有付诸实践,A、B、D三项均错误。

答案:C

二、非选择题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 当鸦片未盛行之时,吸食者不过害及其身,故杖徒已足蔽辜;迨流毒于天下,则为害甚巨,法当从严。若犹泄泄视之,是使数十年后,中原几无可以御敌之兵,且无可以充饷之银。兴思及此,能无股栗!

——《林则徐集·奏稿中》

材料二 中国政府对陛下官员与臣民已经犯下突然而残酷的战争罪行,用最近这样的方式强迫缴出英国人的财产就是一种侵略,这在原则上是如此的危险,在实行上又如此的不能容忍,所以,为每一件损失要求完全的赔偿,已成为文明的高尚义务了。

——《英国驻华商务监督义律致英国

外交大臣巴麦尊的机密件》(1839年)

(1)根据材料一,分析林则徐是怎样认识鸦片输入问题的。(不得摘抄原文)

(2)材料二中“最近这样的方式”是指什么?结合材料一,谈谈你对“用最近这样的方式强迫缴出英国人的财产就是一种侵略”的看法。

参考答案:(1)鸦片输入严重危害了清朝统治,必须严厉禁止。

(2)方式:禁烟运动。看法:这种观点是荒谬的,英国向中国走私鸦片给中国社会造成了严重危害,这才是一种无耻的侵略;林则徐禁烟是维护中华民族利益的正当行为,绝非侵略。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料 1765年至1768年间,中国对英贸易出超白银997

704两;1795年至1799年间,出超346

957两;1830年至1833年,更出超2

615

263两。许多运往中国的英国工业产品难以推销。1786年,东印度公司试销棉纺织品,结果“随便哪一种都卖不出去”。1821年,(东印度公司)运至广州的英国剪绒、印花布亏本达60%以上。……18世纪60年代,(英国)每年输入中国的鸦片一般不超过200箱,60年代以后上升到1

000箱,1786年达到2

000箱。19世纪以后,增长更加迅猛。1800—1801年,为4

570箱;1830—1831年增至21

849箱;而在1838—1839年竟高达35

000箱左右。

——郑师渠《中国近代史》

上述材料反映了鸦片战争前中英贸易的趋势。请任选其中一种趋势,并结合时代背景加以分析说明。

参考答案:示例:

趋势:在正当的中英贸易中中国处于出超地位,英国处于入超地位。

说明:鸦片战争前,中国自给自足的自然经济占据主导地位。同时,清政府对外推行闭关政策,只允许广州一地对外通商。在这种背景下,英国对华输出商品的目的难以实现,中国始终在中英贸易中处于出超地位。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 英国的大炮破坏了中国皇帝的威权,迫使天朝帝国与地上的世界接触。与外界完全隔绝曾是保存旧中国的首要条件,而当这种隔绝状态在英国的努力之下被暴力所打破的时候,接踵而至的必然是解体的过程。

——马克思《中国革命和欧洲革命》

材料二 近代上海开埠后,外滩地区率先跨出了传统的农业社会,走上近代城市化发展的道路。百余年来,它作为上海城市发展繁荣的标志而备受关注。

(1)“英国的大炮破坏了中国皇帝的威权”时,英国是怎样的历史状况?上海是如何开始“与地上的世界接触”的?

(2)根据材料二,概括近代上海开埠后,上海外滩所处的地位。

(3)根据以上材料,分析鸦片战争给上海带来的最重要的客观影响是什么。

参考答案:(1)英国社会生产力飞速增长,对市场和原料的需求越来越强烈,争夺殖民地的斗争日趋激烈。当时,英国掌握着资本主义世界的霸权。1842年,鸦片战争后,清政府被迫签订《南京条约》,上海被开放为通商口岸。

(2)率先走上近代城市化发展道路,是上海城市发展繁荣的标志。

(3)客观上促进了上海的近代化。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进