高中历史 统编版 必修中外历史纲要上 同步练习第二单元达标检测卷

文档属性

| 名称 | 高中历史 统编版 必修中外历史纲要上 同步练习第二单元达标检测卷 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 60.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-10-03 21:47:11 | ||

图片预览

文档简介

第二单元达标检测卷

(时间:45分钟 满分:100分)

一、选择题(共15小题,每小题4分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的)

1.曹魏政权曾“拔于禁、乐进于行阵之间,取张郃、徐晃于亡虏之内,皆佐命立功,列为名将。其余拔出细微,登为牧守者,不可胜数”。这表明其用人原则是( )

A.以军功授爵

B.唯才是举

C.照顾弱小

D.关注平民

2.山越人是居住在孙吴统治地区的少数民族。孙吴与山越人的战争,几十年连续不断。以下是史籍中的有关记载。下列对吴国伐越的解释最合理的是( )

史学著作

记载内容

《三国志·

吴书》

公元234—237年,诸葛恪征讨丹阳郡山越,一次得兵四万人

《吴志》

诸将征讨山越所得士兵人数加起来,已不下十三四万。吴亡时,吴国士兵人数大约二十多万,其中山越人约在半数以上

A.根本目的是扩大其兵源

B.反映了吴国统治者的穷兵黩武

C.促进了江南的民族交融

D.使吴成为实力最强的割据政权

3.304年,匈奴贵族刘渊起兵反晋,他声称:“帝王岂其常哉!大禹出于西戎,文王生于东夷,顾惟所授耳。……吾,汉氏之甥,约为兄弟。兄亡弟及,不亦可乎!且可称汉,追尊后主,以怀人望。”这表明刘渊称汉的目的在于( )

A.借接续汉朝的帝统扩大影响

B.重建灭亡已久的汉朝

C.表明其政权与汉族政权无异

D.尊重王位继承制

4.北魏时期,仅471年到481年的十年间,就爆发了十八次人民的反抗斗争。下表的史料从一个角度反映出人民起义繁多的原因在于( )

来源

史料

《魏书·

高祖纪二》

“诸州刺史,牧民之官,自顷以来,遂各怠慢。纵奸纳贿,背公缘私。致令贼盗并兴,侵劫滋甚,奸宄之声屡闻”

《宋书·

谢灵运传》

“北境自染逆虏,穷苦备罹,征调赋敛,靡有止已,所求不获,辄致诛殒,身祸家破,阖门比屋”

A.民族矛盾激化

B.土地兼并严重

C.统治阶级内部钩心斗角

D.官僚集团穷奢极欲盘剥人民

5.南朝刘宋时期,“手不知书,眼不识字”的沈庆之官至侍中,都督南兖、徐、兖三州军事;小贩出身的戴法兴成了宋孝武帝的南台侍御史兼中书通事舍人,专管朝廷内务。萧齐也任用寒人掌机要。这反映出在南朝时( )

A.政治颓废局面已被打破

B.世家大族已逐渐退出政治舞台

C.门阀政治已经受到冲击

D.中枢机构的运作机制发生改变

6.隋朝在完成统一后,隋文帝规定:“刺史、县令,三年一迁,佐官四年一迁。”其目的在于( )

A.加强中央集权

B.彰显中央权威

C.增加政府收入

D.保障吏治清明

7.隋文帝实行“输籍定样”,即人民所输租税,依每家资产情况做出缴纳标准,从轻定额。每年五月五日县令派人出查,根据定样标准确定户等的上下,并写成定簿。其做法有利于发展农业生产的同时,还( )

A.使政府的收入大量减少

B.打击了世家大族

C.进一步强化了重农抑商

D.改良了社会风气

8.以下是唐代某位皇帝在位时的部分举措,其举措( )

举措1

经常与辅臣总结隋亡教训,重视与大臣论古说今,探讨治国安邦之道

举措2

关注百姓疾苦,重视灾害的救济工作,“去奢省费”,注意节俭

举措3

知人善任,广任贤良,重视对地方官的任用和考核

举措4

兼听纳谏,“从谏如流”

A.为唐朝完成统一奠定了基础

B.造就了“贞观之治”的太平盛世

C.直接促使唐朝进入全盛时期

D.迎来了“开元盛世”的繁荣富强

9.裴矩辅佐隋炀帝时虽居高位,却“无所谏诤,但悦媚取容而已”。投唐以后,则一反常态,对唐太宗所作所为,敢于直言不讳地批评,极力劝阻,从而颇受唐太宗的赞赏。由此可见( )

A.唐朝的政治比隋代清明

B.人才作用的发挥需要安定的环境

C.唐代谏议制度更加完善

D.君臣关系改变的关键因素在于君

10.下图中的内容是对唐代某一事件的描述。该事件( )

·是封建统治阶级内部争权夺利的斗争

·是破坏国家统一的叛乱

·使中央集权势力大为削弱

A.使李世民成为最高统治者

B.沉重地打击了地方割据势力

C.是唐朝由盛到衰的转折点

D.使世家大族退出了历史舞台

11.唐德宗时,茶税已成为唐政府的重要税收之一。饶州的浮梁县,元和时每年茶税达15万贯。茶税收入的增加表明( )

A.唐代人民的赋税负担沉重

B.唐朝已形成经济格局的区域化

C.唐政府重视商品经济发展

D.唐朝经济作物种植面积在不断扩大

12.唐初,“在册人户200万,贞观年间全国在册人户不满300万”。754年,“在册人户906万,口5

280万”。在册人户的迅速增加从一方面印证了唐代( )

A.商品经济的高度发展

B.农业经济的发达与繁荣

C.民户赋税徭役负担轻

D.各地经济发展水平均衡

13.下表为唐代后期敦煌某地土地占有情况统计表。据此可知,当时该地( )

土地规模(亩)

户数

户数比例

20以下

24

17.3%

20—130

103

74.1%

131—300

10

7.2%

300以上

2

1.4%

小计

139

100%

A.自耕农经济盛行

B.土地集中现象突出

C.均田制破坏严重

D.农业生产效率提高

14.唐高祖李渊自认为是老子后裔,规定老子地位在孔子之上,佛教位居第三;武则天时明令佛教位在道教之上;后来唐武帝“灭佛”。这反映出唐代( )

A.皇帝的好恶决定宗教兴亡

B.道教的社会影响最大

C.儒学的政治地位最为稳固

D.佛教的社会基础薄弱

15.唐朝时期,面对乘除算法难以被人理解和掌握的窘境,数学家边冈“用算巧,能驰骋反复于乘除间,由是简捷、超径、等接之术兴。”“算巧”技巧的运用( )

A.标志着古代数学形成完整体系

B.有利于乘除等数学算法的推广

C.促进了民间教育的发展与普及

D.推动了对数学原理研究的加深

二、非选择题(共2小题,每小题20分,共40分)

16.阅读材料,完成下列要求。

材料 随着唐朝的发展,由少数民族将士组成的“番兵”“番将”,成为唐朝开边拓土的重要力量。高丽人高仙芝出身于将门之家,唐玄宗开元后期出任安西副都护,镇守西域。天宝六年(747年),高仙芝率一万骑兵,历经艰难险阻,长途奔袭阻断西域商路的小勃律(今克什米尔境内),俘其国王。经此一役,“诸胡七十二国皆震慑降附”。

天宝八年(749年),高仙芝以石国(依附于唐朝的西域小国)不守藩属之礼为由,率军征讨,大肆杀掠,掠得大量金银珠宝,“皆入其家”。石国王子招引大食(阿拉伯帝国)军队进攻唐安西四镇,与高仙芝率领的唐军战于怛逻斯城(在今哈萨克斯坦共和国境内),唐军大败。自此,唐朝在西北疆域的扩展受阻。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括高仙芝成为唐朝名将的时代背景。(10分)

(2)根据材料并结合所学知识,评述高仙芝的功过。(10分)

17.阅读材料,完成下列要求。

材料 唐前期,继续推行北魏以来的“均田制”。在此基础上,实行租庸调制,“有田则有租(田租),有家则有调(纳绢布等),有身则有庸(每丁每年服力役二旬,若不服役则纳布帛等代替)”。庸和调在整个国家财政中占据重要地位。唐中期以后,随着人口增加,土地兼并加剧,均田制急剧崩坏,租庸调制难以维持。“有幼未成丁,而承袭世资,家累千金者,乃薄赋之;又有年齿已壮,而身居穷约,家无置锥者,乃厚赋之,岂不背谬!”百姓举家逃亡,规避赋税,被称为“客户”。

公元780年,唐期推行两税法:以国家财政开支所需为总额,所谓“量出以制入”。所有民户在现居地登记,根据财产情况定户等,按户等高低交纳赋税,“户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差”。分夏秋两季征收,“不居处而行商者,在所郡县税三十之一”。结果“赋不加敛而增入,版籍不造而得其虚实,贪吏不诚而奸无所取。自是轻重之权,始归于朝廷”。每户负担并未增加,但国家的财政总收入增加,对户口的掌握也更为准确,“天下便之”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

(1)根据材料,概括指出两税法改革的背景。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明两税法与唐前期的赋役制度相比有哪些积极作用。(12分)

高中历史

统编版

必修中外历史纲要上

同步练习

10

参考答案

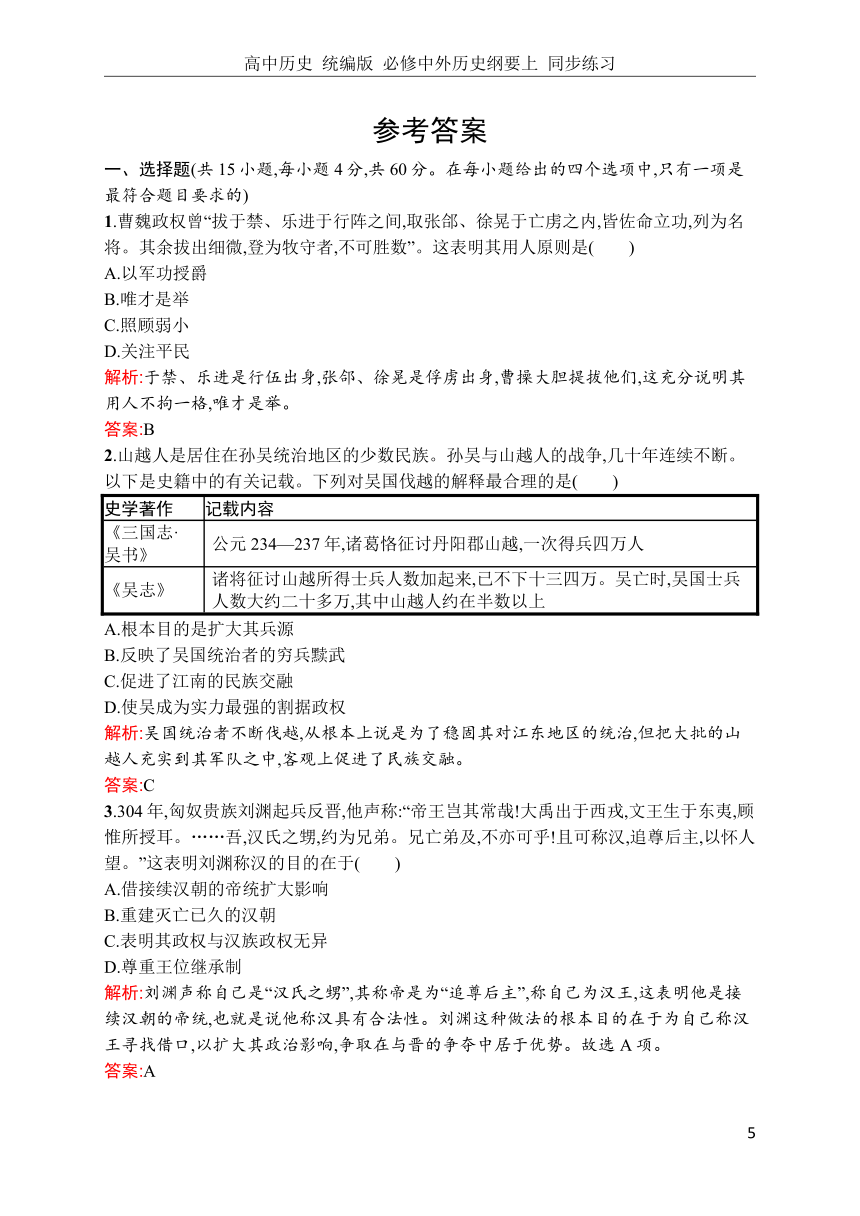

一、选择题(共15小题,每小题4分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的)

1.曹魏政权曾“拔于禁、乐进于行阵之间,取张郃、徐晃于亡虏之内,皆佐命立功,列为名将。其余拔出细微,登为牧守者,不可胜数”。这表明其用人原则是( )

A.以军功授爵

B.唯才是举

C.照顾弱小

D.关注平民

解析:于禁、乐进是行伍出身,张郃、徐晃是俘虏出身,曹操大胆提拔他们,这充分说明其用人不拘一格,唯才是举。

答案:B

2.山越人是居住在孙吴统治地区的少数民族。孙吴与山越人的战争,几十年连续不断。以下是史籍中的有关记载。下列对吴国伐越的解释最合理的是( )

史学著作

记载内容

《三国志·

吴书》

公元234—237年,诸葛恪征讨丹阳郡山越,一次得兵四万人

《吴志》

诸将征讨山越所得士兵人数加起来,已不下十三四万。吴亡时,吴国士兵人数大约二十多万,其中山越人约在半数以上

A.根本目的是扩大其兵源

B.反映了吴国统治者的穷兵黩武

C.促进了江南的民族交融

D.使吴成为实力最强的割据政权

解析:吴国统治者不断伐越,从根本上说是为了稳固其对江东地区的统治,但把大批的山越人充实到其军队之中,客观上促进了民族交融。

答案:C

3.304年,匈奴贵族刘渊起兵反晋,他声称:“帝王岂其常哉!大禹出于西戎,文王生于东夷,顾惟所授耳。……吾,汉氏之甥,约为兄弟。兄亡弟及,不亦可乎!且可称汉,追尊后主,以怀人望。”这表明刘渊称汉的目的在于( )

A.借接续汉朝的帝统扩大影响

B.重建灭亡已久的汉朝

C.表明其政权与汉族政权无异

D.尊重王位继承制

解析:刘渊声称自己是“汉氏之甥”,其称帝是为“追尊后主”,称自己为汉王,这表明他是接续汉朝的帝统,也就是说他称汉具有合法性。刘渊这种做法的根本目的在于为自己称汉王寻找借口,以扩大其政治影响,争取在与晋的争夺中居于优势。故选A项。

答案:A

4.北魏时期,仅471年到481年的十年间,就爆发了十八次人民的反抗斗争。下表的史料从一个角度反映出人民起义繁多的原因在于( )

来源

史料

《魏书·

高祖纪二》

“诸州刺史,牧民之官,自顷以来,遂各怠慢。纵奸纳贿,背公缘私。致令贼盗并兴,侵劫滋甚,奸宄之声屡闻”

《宋书·

谢灵运传》

“北境自染逆虏,穷苦备罹,征调赋敛,靡有止已,所求不获,辄致诛殒,身祸家破,阖门比屋”

A.民族矛盾激化

B.土地兼并严重

C.统治阶级内部钩心斗角

D.官僚集团穷奢极欲盘剥人民

解析:题干中第一段材料表明北魏孝文帝对官僚集团盘剥人民严重不满,第二段材料南朝人士的论述也反映出官吏们的贪赃枉法,成为北魏政治的一大弊病。官僚集团的黑暗与盘剥,激化了统治阶级与被统治阶级的矛盾,引发了人民的反抗斗争。

答案:D

5.南朝刘宋时期,“手不知书,眼不识字”的沈庆之官至侍中,都督南兖、徐、兖三州军事;小贩出身的戴法兴成了宋孝武帝的南台侍御史兼中书通事舍人,专管朝廷内务。萧齐也任用寒人掌机要。这反映出在南朝时( )

A.政治颓废局面已被打破

B.世家大族已逐渐退出政治舞台

C.门阀政治已经受到冲击

D.中枢机构的运作机制发生改变

解析:题干材料中的沈庆之、戴法兴都位居高官,但都出身低微,这反映出当时门阀制度已经受到了某种程度的冲击。

答案:C

6.隋朝在完成统一后,隋文帝规定:“刺史、县令,三年一迁,佐官四年一迁。”其目的在于( )

A.加强中央集权

B.彰显中央权威

C.增加政府收入

D.保障吏治清明

解析:隋文帝规定地方官员三年一迁或四年一迁,这实际上是从制度上取消了地方豪强大族控制地方权力的可能性,从而加强了中央集权。

答案:A

7.隋文帝实行“输籍定样”,即人民所输租税,依每家资产情况做出缴纳标准,从轻定额。每年五月五日县令派人出查,根据定样标准确定户等的上下,并写成定簿。其做法有利于发展农业生产的同时,还( )

A.使政府的收入大量减少

B.打击了世家大族

C.进一步强化了重农抑商

D.改良了社会风气

解析:隋文帝推行改革之前,豪强地主隐匿人口,逃避国家的税收。隋文帝清查户口,弄清了户口和人民应纳税额,国家能够控制的人口数量增加,赋役来源有了保障,打击了豪强地主。

答案:B

8.以下是唐代某位皇帝在位时的部分举措,其举措( )

举措1

经常与辅臣总结隋亡教训,重视与大臣论古说今,探讨治国安邦之道

举措2

关注百姓疾苦,重视灾害的救济工作,“去奢省费”,注意节俭

举措3

知人善任,广任贤良,重视对地方官的任用和考核

举措4

兼听纳谏,“从谏如流”

A.为唐朝完成统一奠定了基础

B.造就了“贞观之治”的太平盛世

C.直接促使唐朝进入全盛时期

D.迎来了“开元盛世”的繁荣富强

解析:解答本题,首先要根据题干中的史实判断相关的皇帝。根据“总结隋亡教训”“从谏如流”等信息,可知这是唐太宗的举措,故选B项。

答案:B

9.裴矩辅佐隋炀帝时虽居高位,却“无所谏诤,但悦媚取容而已”。投唐以后,则一反常态,对唐太宗所作所为,敢于直言不讳地批评,极力劝阻,从而颇受唐太宗的赞赏。由此可见( )

A.唐朝的政治比隋代清明

B.人才作用的发挥需要安定的环境

C.唐代谏议制度更加完善

D.君臣关系改变的关键因素在于君

解析:在中国古代君主专制中央集权体制下,君主的权力至高无上,他们决定着政治的发展趋向。裴矩在两代君主面前的不同表现,充分说明君臣关系改变的关键因素在于君。

答案:D

10.下图中的内容是对唐代某一事件的描述。该事件( )

·是封建统治阶级内部争权夺利的斗争

·是破坏国家统一的叛乱

·使中央集权势力大为削弱

A.使李世民成为最高统治者

B.沉重地打击了地方割据势力

C.是唐朝由盛到衰的转折点

D.使世家大族退出了历史舞台

解析:题干所描述的事件是安史之乱,故选C项。

答案:C

11.唐德宗时,茶税已成为唐政府的重要税收之一。饶州的浮梁县,元和时每年茶税达15万贯。茶税收入的增加表明( )

A.唐代人民的赋税负担沉重

B.唐朝已形成经济格局的区域化

C.唐政府重视商品经济发展

D.唐朝经济作物种植面积在不断扩大

解析:茶税收入的增加,表明茶树种植的增多。这是唐代农业经济不断发展,特别是经济作物种植面积扩大的直接表现。

答案:D

12.唐初,“在册人户200万,贞观年间全国在册人户不满300万”。754年,“在册人户906万,口5

280万”。在册人户的迅速增加从一方面印证了唐代( )

A.商品经济的高度发展

B.农业经济的发达与繁荣

C.民户赋税徭役负担轻

D.各地经济发展水平均衡

解析:在古代生产力发展水平相对落后的情况下,人口的增加建立在农业生产发展的基础之上。唐代人口的大量增加,是农业经济繁荣的历史见证。

答案:B

13.下表为唐代后期敦煌某地土地占有情况统计表。据此可知,当时该地( )

土地规模(亩)

户数

户数比例

20以下

24

17.3%

20—130

103

74.1%

131—300

10

7.2%

300以上

2

1.4%

小计

139

100%

A.自耕农经济盛行

B.土地集中现象突出

C.均田制破坏严重

D.农业生产效率提高

解析:根据表格中的数据,可知当时敦煌地区占有20—130亩土地的农户占绝对多数,这说明,自耕农在当地农民中占主体地位。故选A项。

答案:A

14.唐高祖李渊自认为是老子后裔,规定老子地位在孔子之上,佛教位居第三;武则天时明令佛教位在道教之上;后来唐武帝“灭佛”。这反映出唐代( )

A.皇帝的好恶决定宗教兴亡

B.道教的社会影响最大

C.儒学的政治地位最为稳固

D.佛教的社会基础薄弱

解析:在唐代,无论统治者采取怎样的宗教政策,儒学始终是重要的意识形态,对维护和巩固唐王朝的统治发挥着重要的作用。

答案:C

15.唐朝时期,面对乘除算法难以被人理解和掌握的窘境,数学家边冈“用算巧,能驰骋反复于乘除间,由是简捷、超径、等接之术兴。”“算巧”技巧的运用( )

A.标志着古代数学形成完整体系

B.有利于乘除等数学算法的推广

C.促进了民间教育的发展与普及

D.推动了对数学原理研究的加深

解析:“算巧”即巧算,也就是简化算法。算法的简化,促进了乘除等算法的推广。

答案:B

二、非选择题(共2小题,每小题20分,共40分)

16.阅读材料,完成下列要求。

材料 随着唐朝的发展,由少数民族将士组成的“番兵”“番将”,成为唐朝开边拓土的重要力量。高丽人高仙芝出身于将门之家,唐玄宗开元后期出任安西副都护,镇守西域。天宝六年(747年),高仙芝率一万骑兵,历经艰难险阻,长途奔袭阻断西域商路的小勃律(今克什米尔境内),俘其国王。经此一役,“诸胡七十二国皆震慑降附”。

天宝八年(749年),高仙芝以石国(依附于唐朝的西域小国)不守藩属之礼为由,率军征讨,大肆杀掠,掠得大量金银珠宝,“皆入其家”。石国王子招引大食(阿拉伯帝国)军队进攻唐安西四镇,与高仙芝率领的唐军战于怛逻斯城(在今哈萨克斯坦共和国境内),唐军大败。自此,唐朝在西北疆域的扩展受阻。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括高仙芝成为唐朝名将的时代背景。(10分)

(2)根据材料并结合所学知识,评述高仙芝的功过。(10分)

参考答案:(1)强大的综合国力;中外文化交流频繁;对外贸易繁荣;积极的边疆政策;开放的民族政策与用人政策。

(2)维护唐朝的统治;为丝绸之路的畅通与西域稳定作出过贡献;个人贪婪一定程度上影响了唐朝的西域开拓。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料 唐前期,继续推行北魏以来的“均田制”。在此基础上,实行租庸调制,“有田则有租(田租),有家则有调(纳绢布等),有身则有庸(每丁每年服力役二旬,若不服役则纳布帛等代替)”。庸和调在整个国家财政中占据重要地位。唐中期以后,随着人口增加,土地兼并加剧,均田制急剧崩坏,租庸调制难以维持。“有幼未成丁,而承袭世资,家累千金者,乃薄赋之;又有年齿已壮,而身居穷约,家无置锥者,乃厚赋之,岂不背谬!”百姓举家逃亡,规避赋税,被称为“客户”。

公元780年,唐期推行两税法:以国家财政开支所需为总额,所谓“量出以制入”。所有民户在现居地登记,根据财产情况定户等,按户等高低交纳赋税,“户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差”。分夏秋两季征收,“不居处而行商者,在所郡县税三十之一”。结果“赋不加敛而增入,版籍不造而得其虚实,贪吏不诚而奸无所取。自是轻重之权,始归于朝廷”。每户负担并未增加,但国家的财政总收入增加,对户口的掌握也更为准确,“天下便之”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

(1)根据材料,概括指出两税法改革的背景。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明两税法与唐前期的赋役制度相比有哪些积极作用。(12分)

参考答案:(1)土地兼并严重,户口不实,贫富两极分化;国家财政紧张。

(2)简化了税制,扩大了纳税面;朝廷收入增加;促进商品经济发展;从以人丁为主到以财产为主,赋税负担相对公平。

(时间:45分钟 满分:100分)

一、选择题(共15小题,每小题4分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的)

1.曹魏政权曾“拔于禁、乐进于行阵之间,取张郃、徐晃于亡虏之内,皆佐命立功,列为名将。其余拔出细微,登为牧守者,不可胜数”。这表明其用人原则是( )

A.以军功授爵

B.唯才是举

C.照顾弱小

D.关注平民

2.山越人是居住在孙吴统治地区的少数民族。孙吴与山越人的战争,几十年连续不断。以下是史籍中的有关记载。下列对吴国伐越的解释最合理的是( )

史学著作

记载内容

《三国志·

吴书》

公元234—237年,诸葛恪征讨丹阳郡山越,一次得兵四万人

《吴志》

诸将征讨山越所得士兵人数加起来,已不下十三四万。吴亡时,吴国士兵人数大约二十多万,其中山越人约在半数以上

A.根本目的是扩大其兵源

B.反映了吴国统治者的穷兵黩武

C.促进了江南的民族交融

D.使吴成为实力最强的割据政权

3.304年,匈奴贵族刘渊起兵反晋,他声称:“帝王岂其常哉!大禹出于西戎,文王生于东夷,顾惟所授耳。……吾,汉氏之甥,约为兄弟。兄亡弟及,不亦可乎!且可称汉,追尊后主,以怀人望。”这表明刘渊称汉的目的在于( )

A.借接续汉朝的帝统扩大影响

B.重建灭亡已久的汉朝

C.表明其政权与汉族政权无异

D.尊重王位继承制

4.北魏时期,仅471年到481年的十年间,就爆发了十八次人民的反抗斗争。下表的史料从一个角度反映出人民起义繁多的原因在于( )

来源

史料

《魏书·

高祖纪二》

“诸州刺史,牧民之官,自顷以来,遂各怠慢。纵奸纳贿,背公缘私。致令贼盗并兴,侵劫滋甚,奸宄之声屡闻”

《宋书·

谢灵运传》

“北境自染逆虏,穷苦备罹,征调赋敛,靡有止已,所求不获,辄致诛殒,身祸家破,阖门比屋”

A.民族矛盾激化

B.土地兼并严重

C.统治阶级内部钩心斗角

D.官僚集团穷奢极欲盘剥人民

5.南朝刘宋时期,“手不知书,眼不识字”的沈庆之官至侍中,都督南兖、徐、兖三州军事;小贩出身的戴法兴成了宋孝武帝的南台侍御史兼中书通事舍人,专管朝廷内务。萧齐也任用寒人掌机要。这反映出在南朝时( )

A.政治颓废局面已被打破

B.世家大族已逐渐退出政治舞台

C.门阀政治已经受到冲击

D.中枢机构的运作机制发生改变

6.隋朝在完成统一后,隋文帝规定:“刺史、县令,三年一迁,佐官四年一迁。”其目的在于( )

A.加强中央集权

B.彰显中央权威

C.增加政府收入

D.保障吏治清明

7.隋文帝实行“输籍定样”,即人民所输租税,依每家资产情况做出缴纳标准,从轻定额。每年五月五日县令派人出查,根据定样标准确定户等的上下,并写成定簿。其做法有利于发展农业生产的同时,还( )

A.使政府的收入大量减少

B.打击了世家大族

C.进一步强化了重农抑商

D.改良了社会风气

8.以下是唐代某位皇帝在位时的部分举措,其举措( )

举措1

经常与辅臣总结隋亡教训,重视与大臣论古说今,探讨治国安邦之道

举措2

关注百姓疾苦,重视灾害的救济工作,“去奢省费”,注意节俭

举措3

知人善任,广任贤良,重视对地方官的任用和考核

举措4

兼听纳谏,“从谏如流”

A.为唐朝完成统一奠定了基础

B.造就了“贞观之治”的太平盛世

C.直接促使唐朝进入全盛时期

D.迎来了“开元盛世”的繁荣富强

9.裴矩辅佐隋炀帝时虽居高位,却“无所谏诤,但悦媚取容而已”。投唐以后,则一反常态,对唐太宗所作所为,敢于直言不讳地批评,极力劝阻,从而颇受唐太宗的赞赏。由此可见( )

A.唐朝的政治比隋代清明

B.人才作用的发挥需要安定的环境

C.唐代谏议制度更加完善

D.君臣关系改变的关键因素在于君

10.下图中的内容是对唐代某一事件的描述。该事件( )

·是封建统治阶级内部争权夺利的斗争

·是破坏国家统一的叛乱

·使中央集权势力大为削弱

A.使李世民成为最高统治者

B.沉重地打击了地方割据势力

C.是唐朝由盛到衰的转折点

D.使世家大族退出了历史舞台

11.唐德宗时,茶税已成为唐政府的重要税收之一。饶州的浮梁县,元和时每年茶税达15万贯。茶税收入的增加表明( )

A.唐代人民的赋税负担沉重

B.唐朝已形成经济格局的区域化

C.唐政府重视商品经济发展

D.唐朝经济作物种植面积在不断扩大

12.唐初,“在册人户200万,贞观年间全国在册人户不满300万”。754年,“在册人户906万,口5

280万”。在册人户的迅速增加从一方面印证了唐代( )

A.商品经济的高度发展

B.农业经济的发达与繁荣

C.民户赋税徭役负担轻

D.各地经济发展水平均衡

13.下表为唐代后期敦煌某地土地占有情况统计表。据此可知,当时该地( )

土地规模(亩)

户数

户数比例

20以下

24

17.3%

20—130

103

74.1%

131—300

10

7.2%

300以上

2

1.4%

小计

139

100%

A.自耕农经济盛行

B.土地集中现象突出

C.均田制破坏严重

D.农业生产效率提高

14.唐高祖李渊自认为是老子后裔,规定老子地位在孔子之上,佛教位居第三;武则天时明令佛教位在道教之上;后来唐武帝“灭佛”。这反映出唐代( )

A.皇帝的好恶决定宗教兴亡

B.道教的社会影响最大

C.儒学的政治地位最为稳固

D.佛教的社会基础薄弱

15.唐朝时期,面对乘除算法难以被人理解和掌握的窘境,数学家边冈“用算巧,能驰骋反复于乘除间,由是简捷、超径、等接之术兴。”“算巧”技巧的运用( )

A.标志着古代数学形成完整体系

B.有利于乘除等数学算法的推广

C.促进了民间教育的发展与普及

D.推动了对数学原理研究的加深

二、非选择题(共2小题,每小题20分,共40分)

16.阅读材料,完成下列要求。

材料 随着唐朝的发展,由少数民族将士组成的“番兵”“番将”,成为唐朝开边拓土的重要力量。高丽人高仙芝出身于将门之家,唐玄宗开元后期出任安西副都护,镇守西域。天宝六年(747年),高仙芝率一万骑兵,历经艰难险阻,长途奔袭阻断西域商路的小勃律(今克什米尔境内),俘其国王。经此一役,“诸胡七十二国皆震慑降附”。

天宝八年(749年),高仙芝以石国(依附于唐朝的西域小国)不守藩属之礼为由,率军征讨,大肆杀掠,掠得大量金银珠宝,“皆入其家”。石国王子招引大食(阿拉伯帝国)军队进攻唐安西四镇,与高仙芝率领的唐军战于怛逻斯城(在今哈萨克斯坦共和国境内),唐军大败。自此,唐朝在西北疆域的扩展受阻。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括高仙芝成为唐朝名将的时代背景。(10分)

(2)根据材料并结合所学知识,评述高仙芝的功过。(10分)

17.阅读材料,完成下列要求。

材料 唐前期,继续推行北魏以来的“均田制”。在此基础上,实行租庸调制,“有田则有租(田租),有家则有调(纳绢布等),有身则有庸(每丁每年服力役二旬,若不服役则纳布帛等代替)”。庸和调在整个国家财政中占据重要地位。唐中期以后,随着人口增加,土地兼并加剧,均田制急剧崩坏,租庸调制难以维持。“有幼未成丁,而承袭世资,家累千金者,乃薄赋之;又有年齿已壮,而身居穷约,家无置锥者,乃厚赋之,岂不背谬!”百姓举家逃亡,规避赋税,被称为“客户”。

公元780年,唐期推行两税法:以国家财政开支所需为总额,所谓“量出以制入”。所有民户在现居地登记,根据财产情况定户等,按户等高低交纳赋税,“户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差”。分夏秋两季征收,“不居处而行商者,在所郡县税三十之一”。结果“赋不加敛而增入,版籍不造而得其虚实,贪吏不诚而奸无所取。自是轻重之权,始归于朝廷”。每户负担并未增加,但国家的财政总收入增加,对户口的掌握也更为准确,“天下便之”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

(1)根据材料,概括指出两税法改革的背景。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明两税法与唐前期的赋役制度相比有哪些积极作用。(12分)

高中历史

统编版

必修中外历史纲要上

同步练习

10

参考答案

一、选择题(共15小题,每小题4分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的)

1.曹魏政权曾“拔于禁、乐进于行阵之间,取张郃、徐晃于亡虏之内,皆佐命立功,列为名将。其余拔出细微,登为牧守者,不可胜数”。这表明其用人原则是( )

A.以军功授爵

B.唯才是举

C.照顾弱小

D.关注平民

解析:于禁、乐进是行伍出身,张郃、徐晃是俘虏出身,曹操大胆提拔他们,这充分说明其用人不拘一格,唯才是举。

答案:B

2.山越人是居住在孙吴统治地区的少数民族。孙吴与山越人的战争,几十年连续不断。以下是史籍中的有关记载。下列对吴国伐越的解释最合理的是( )

史学著作

记载内容

《三国志·

吴书》

公元234—237年,诸葛恪征讨丹阳郡山越,一次得兵四万人

《吴志》

诸将征讨山越所得士兵人数加起来,已不下十三四万。吴亡时,吴国士兵人数大约二十多万,其中山越人约在半数以上

A.根本目的是扩大其兵源

B.反映了吴国统治者的穷兵黩武

C.促进了江南的民族交融

D.使吴成为实力最强的割据政权

解析:吴国统治者不断伐越,从根本上说是为了稳固其对江东地区的统治,但把大批的山越人充实到其军队之中,客观上促进了民族交融。

答案:C

3.304年,匈奴贵族刘渊起兵反晋,他声称:“帝王岂其常哉!大禹出于西戎,文王生于东夷,顾惟所授耳。……吾,汉氏之甥,约为兄弟。兄亡弟及,不亦可乎!且可称汉,追尊后主,以怀人望。”这表明刘渊称汉的目的在于( )

A.借接续汉朝的帝统扩大影响

B.重建灭亡已久的汉朝

C.表明其政权与汉族政权无异

D.尊重王位继承制

解析:刘渊声称自己是“汉氏之甥”,其称帝是为“追尊后主”,称自己为汉王,这表明他是接续汉朝的帝统,也就是说他称汉具有合法性。刘渊这种做法的根本目的在于为自己称汉王寻找借口,以扩大其政治影响,争取在与晋的争夺中居于优势。故选A项。

答案:A

4.北魏时期,仅471年到481年的十年间,就爆发了十八次人民的反抗斗争。下表的史料从一个角度反映出人民起义繁多的原因在于( )

来源

史料

《魏书·

高祖纪二》

“诸州刺史,牧民之官,自顷以来,遂各怠慢。纵奸纳贿,背公缘私。致令贼盗并兴,侵劫滋甚,奸宄之声屡闻”

《宋书·

谢灵运传》

“北境自染逆虏,穷苦备罹,征调赋敛,靡有止已,所求不获,辄致诛殒,身祸家破,阖门比屋”

A.民族矛盾激化

B.土地兼并严重

C.统治阶级内部钩心斗角

D.官僚集团穷奢极欲盘剥人民

解析:题干中第一段材料表明北魏孝文帝对官僚集团盘剥人民严重不满,第二段材料南朝人士的论述也反映出官吏们的贪赃枉法,成为北魏政治的一大弊病。官僚集团的黑暗与盘剥,激化了统治阶级与被统治阶级的矛盾,引发了人民的反抗斗争。

答案:D

5.南朝刘宋时期,“手不知书,眼不识字”的沈庆之官至侍中,都督南兖、徐、兖三州军事;小贩出身的戴法兴成了宋孝武帝的南台侍御史兼中书通事舍人,专管朝廷内务。萧齐也任用寒人掌机要。这反映出在南朝时( )

A.政治颓废局面已被打破

B.世家大族已逐渐退出政治舞台

C.门阀政治已经受到冲击

D.中枢机构的运作机制发生改变

解析:题干材料中的沈庆之、戴法兴都位居高官,但都出身低微,这反映出当时门阀制度已经受到了某种程度的冲击。

答案:C

6.隋朝在完成统一后,隋文帝规定:“刺史、县令,三年一迁,佐官四年一迁。”其目的在于( )

A.加强中央集权

B.彰显中央权威

C.增加政府收入

D.保障吏治清明

解析:隋文帝规定地方官员三年一迁或四年一迁,这实际上是从制度上取消了地方豪强大族控制地方权力的可能性,从而加强了中央集权。

答案:A

7.隋文帝实行“输籍定样”,即人民所输租税,依每家资产情况做出缴纳标准,从轻定额。每年五月五日县令派人出查,根据定样标准确定户等的上下,并写成定簿。其做法有利于发展农业生产的同时,还( )

A.使政府的收入大量减少

B.打击了世家大族

C.进一步强化了重农抑商

D.改良了社会风气

解析:隋文帝推行改革之前,豪强地主隐匿人口,逃避国家的税收。隋文帝清查户口,弄清了户口和人民应纳税额,国家能够控制的人口数量增加,赋役来源有了保障,打击了豪强地主。

答案:B

8.以下是唐代某位皇帝在位时的部分举措,其举措( )

举措1

经常与辅臣总结隋亡教训,重视与大臣论古说今,探讨治国安邦之道

举措2

关注百姓疾苦,重视灾害的救济工作,“去奢省费”,注意节俭

举措3

知人善任,广任贤良,重视对地方官的任用和考核

举措4

兼听纳谏,“从谏如流”

A.为唐朝完成统一奠定了基础

B.造就了“贞观之治”的太平盛世

C.直接促使唐朝进入全盛时期

D.迎来了“开元盛世”的繁荣富强

解析:解答本题,首先要根据题干中的史实判断相关的皇帝。根据“总结隋亡教训”“从谏如流”等信息,可知这是唐太宗的举措,故选B项。

答案:B

9.裴矩辅佐隋炀帝时虽居高位,却“无所谏诤,但悦媚取容而已”。投唐以后,则一反常态,对唐太宗所作所为,敢于直言不讳地批评,极力劝阻,从而颇受唐太宗的赞赏。由此可见( )

A.唐朝的政治比隋代清明

B.人才作用的发挥需要安定的环境

C.唐代谏议制度更加完善

D.君臣关系改变的关键因素在于君

解析:在中国古代君主专制中央集权体制下,君主的权力至高无上,他们决定着政治的发展趋向。裴矩在两代君主面前的不同表现,充分说明君臣关系改变的关键因素在于君。

答案:D

10.下图中的内容是对唐代某一事件的描述。该事件( )

·是封建统治阶级内部争权夺利的斗争

·是破坏国家统一的叛乱

·使中央集权势力大为削弱

A.使李世民成为最高统治者

B.沉重地打击了地方割据势力

C.是唐朝由盛到衰的转折点

D.使世家大族退出了历史舞台

解析:题干所描述的事件是安史之乱,故选C项。

答案:C

11.唐德宗时,茶税已成为唐政府的重要税收之一。饶州的浮梁县,元和时每年茶税达15万贯。茶税收入的增加表明( )

A.唐代人民的赋税负担沉重

B.唐朝已形成经济格局的区域化

C.唐政府重视商品经济发展

D.唐朝经济作物种植面积在不断扩大

解析:茶税收入的增加,表明茶树种植的增多。这是唐代农业经济不断发展,特别是经济作物种植面积扩大的直接表现。

答案:D

12.唐初,“在册人户200万,贞观年间全国在册人户不满300万”。754年,“在册人户906万,口5

280万”。在册人户的迅速增加从一方面印证了唐代( )

A.商品经济的高度发展

B.农业经济的发达与繁荣

C.民户赋税徭役负担轻

D.各地经济发展水平均衡

解析:在古代生产力发展水平相对落后的情况下,人口的增加建立在农业生产发展的基础之上。唐代人口的大量增加,是农业经济繁荣的历史见证。

答案:B

13.下表为唐代后期敦煌某地土地占有情况统计表。据此可知,当时该地( )

土地规模(亩)

户数

户数比例

20以下

24

17.3%

20—130

103

74.1%

131—300

10

7.2%

300以上

2

1.4%

小计

139

100%

A.自耕农经济盛行

B.土地集中现象突出

C.均田制破坏严重

D.农业生产效率提高

解析:根据表格中的数据,可知当时敦煌地区占有20—130亩土地的农户占绝对多数,这说明,自耕农在当地农民中占主体地位。故选A项。

答案:A

14.唐高祖李渊自认为是老子后裔,规定老子地位在孔子之上,佛教位居第三;武则天时明令佛教位在道教之上;后来唐武帝“灭佛”。这反映出唐代( )

A.皇帝的好恶决定宗教兴亡

B.道教的社会影响最大

C.儒学的政治地位最为稳固

D.佛教的社会基础薄弱

解析:在唐代,无论统治者采取怎样的宗教政策,儒学始终是重要的意识形态,对维护和巩固唐王朝的统治发挥着重要的作用。

答案:C

15.唐朝时期,面对乘除算法难以被人理解和掌握的窘境,数学家边冈“用算巧,能驰骋反复于乘除间,由是简捷、超径、等接之术兴。”“算巧”技巧的运用( )

A.标志着古代数学形成完整体系

B.有利于乘除等数学算法的推广

C.促进了民间教育的发展与普及

D.推动了对数学原理研究的加深

解析:“算巧”即巧算,也就是简化算法。算法的简化,促进了乘除等算法的推广。

答案:B

二、非选择题(共2小题,每小题20分,共40分)

16.阅读材料,完成下列要求。

材料 随着唐朝的发展,由少数民族将士组成的“番兵”“番将”,成为唐朝开边拓土的重要力量。高丽人高仙芝出身于将门之家,唐玄宗开元后期出任安西副都护,镇守西域。天宝六年(747年),高仙芝率一万骑兵,历经艰难险阻,长途奔袭阻断西域商路的小勃律(今克什米尔境内),俘其国王。经此一役,“诸胡七十二国皆震慑降附”。

天宝八年(749年),高仙芝以石国(依附于唐朝的西域小国)不守藩属之礼为由,率军征讨,大肆杀掠,掠得大量金银珠宝,“皆入其家”。石国王子招引大食(阿拉伯帝国)军队进攻唐安西四镇,与高仙芝率领的唐军战于怛逻斯城(在今哈萨克斯坦共和国境内),唐军大败。自此,唐朝在西北疆域的扩展受阻。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括高仙芝成为唐朝名将的时代背景。(10分)

(2)根据材料并结合所学知识,评述高仙芝的功过。(10分)

参考答案:(1)强大的综合国力;中外文化交流频繁;对外贸易繁荣;积极的边疆政策;开放的民族政策与用人政策。

(2)维护唐朝的统治;为丝绸之路的畅通与西域稳定作出过贡献;个人贪婪一定程度上影响了唐朝的西域开拓。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料 唐前期,继续推行北魏以来的“均田制”。在此基础上,实行租庸调制,“有田则有租(田租),有家则有调(纳绢布等),有身则有庸(每丁每年服力役二旬,若不服役则纳布帛等代替)”。庸和调在整个国家财政中占据重要地位。唐中期以后,随着人口增加,土地兼并加剧,均田制急剧崩坏,租庸调制难以维持。“有幼未成丁,而承袭世资,家累千金者,乃薄赋之;又有年齿已壮,而身居穷约,家无置锥者,乃厚赋之,岂不背谬!”百姓举家逃亡,规避赋税,被称为“客户”。

公元780年,唐期推行两税法:以国家财政开支所需为总额,所谓“量出以制入”。所有民户在现居地登记,根据财产情况定户等,按户等高低交纳赋税,“户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差”。分夏秋两季征收,“不居处而行商者,在所郡县税三十之一”。结果“赋不加敛而增入,版籍不造而得其虚实,贪吏不诚而奸无所取。自是轻重之权,始归于朝廷”。每户负担并未增加,但国家的财政总收入增加,对户口的掌握也更为准确,“天下便之”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

(1)根据材料,概括指出两税法改革的背景。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明两税法与唐前期的赋役制度相比有哪些积极作用。(12分)

参考答案:(1)土地兼并严重,户口不实,贫富两极分化;国家财政紧张。

(2)简化了税制,扩大了纳税面;朝廷收入增加;促进商品经济发展;从以人丁为主到以财产为主,赋税负担相对公平。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进