高中历史 统编版 必修中外历史纲要上 同步练习第九单元达标检测卷

文档属性

| 名称 | 高中历史 统编版 必修中外历史纲要上 同步练习第九单元达标检测卷 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 194.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-10-04 10:47:30 | ||

图片预览

文档简介

第九单元达标检测卷

(时间:45分钟 满分:100分)

一、选择题(共15小题,每小题4分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的)

1.在中国人民政治协商会议第一届全体会议上毛泽东宣告:“我们已经站起来了。”这说明中国人民( )

A.已经彻底推翻了三座大山的压迫

B.民主革命任务已经基本完成

C.已经完成了社会主义革命

D.已经消灭了封建剥削阶级

2.有位国家领导人曾经这样评价某次会议:“这是中国光辉灿烂的人民的新世纪的开端。这是全中国人民空前大团结的会议。这个会议宣告了旧中国的永远灭亡和新中国的伟大诞生。”这次会议( )

A.制定了新中国的施政纲领

B.提出了多党合作的政治制度

C.通过第一部社会主义宪法

D.确立了社会主义公有制形式

3.“我们不出兵让敌人压至鸭绿江边,国内国际反动气焰增高,则对各方都不利。首先对东北不利,整个东北边防军将被吸引住,南满电力将被控制。”这段话中的

“敌人”是指( )

A.美军

B.日军

C.八国联军

D.英法联军

4.1950年,中国同印度、印度尼西亚、瑞典、丹麦、缅甸、瑞士、芬兰等资本主义国家建立了外交关系。这反映出( )

A.中国试图摆脱两极格局的影响

B.“求同存异”的方针得到实践

C.中国外交政策的灵活性特征

D.中国放弃了“一边倒”的方针

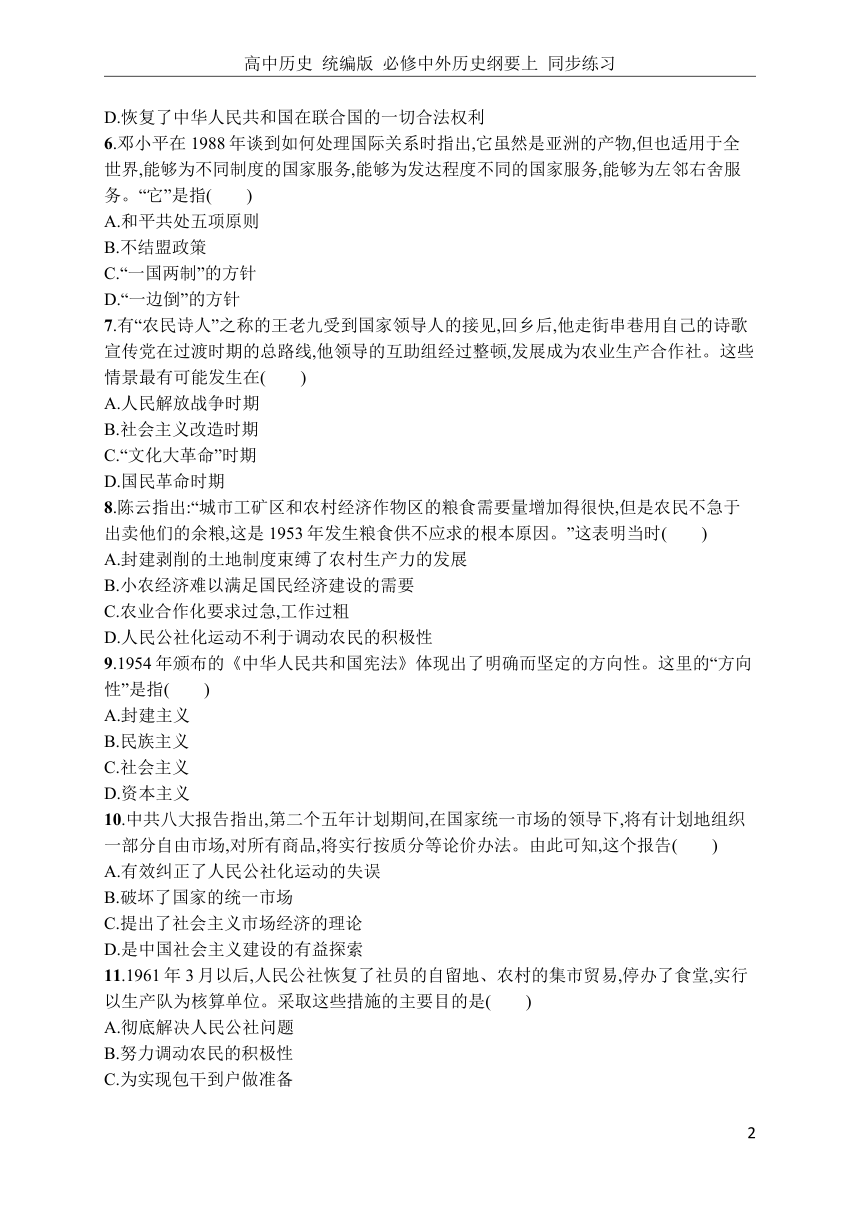

5.下列日程是周恩来参加某次国际会议过程中其中一天的行程安排。这次会议( )

A.提出了“求同存异”的方针

B.加强了中国与不结盟国家的合作

C.推动了“印度支那”问题的解决

D.恢复了中华人民共和国在联合国的一切合法权利

6.邓小平在1988年谈到如何处理国际关系时指出,它虽然是亚洲的产物,但也适用于全世界,能够为不同制度的国家服务,能够为发达程度不同的国家服务,能够为左邻右舍服务。“它”是指( )

A.和平共处五项原则

B.不结盟政策

C.“一国两制”的方针

D.“一边倒”的方针

7.有“农民诗人”之称的王老九受到国家领导人的接见,回乡后,他走街串巷用自己的诗歌宣传党在过渡时期的总路线,他领导的互助组经过整顿,发展成为农业生产合作社。这些情景最有可能发生在( )

A.人民解放战争时期

B.社会主义改造时期

C.“文化大革命”时期

D.国民革命时期

8.陈云指出:“城市工矿区和农村经济作物区的粮食需要量增加得很快,但是农民不急于出卖他们的余粮,这是1953年发生粮食供不应求的根本原因。”这表明当时( )

A.封建剥削的土地制度束缚了农村生产力的发展

B.小农经济难以满足国民经济建设的需要

C.农业合作化要求过急,工作过粗

D.人民公社化运动不利于调动农民的积极性

9.1954年颁布的《中华人民共和国宪法》体现出了明确而坚定的方向性。这里的“方向性”是指( )

A.封建主义

B.民族主义

C.社会主义

D.资本主义

10.中共八大报告指出,第二个五年计划期间,在国家统一市场的领导下,将有计划地组织一部分自由市场,对所有商品,将实行按质分等论价办法。由此可知,这个报告( )

A.有效纠正了人民公社化运动的失误

B.破坏了国家的统一市场

C.提出了社会主义市场经济的理论

D.是中国社会主义建设的有益探索

11.1961年3月以后,人民公社恢复了社员的自留地、农村的集市贸易,停办了食堂,实行以生产队为核算单位。采取这些措施的主要目的是( )

A.彻底解决人民公社问题

B.努力调动农民的积极性

C.为实现包干到户做准备

D.恢复适应农村的合作社

12.据统计,1963年《人民日报》元旦献词中的高频词汇有“调整”“企业”“国民经济”“困难”“农业生产”等。对高频词汇的解读符合史实的是( )

A.“调整”的重点是国民经济比例关系

B.“企业”的改革方向是公私合营

C.“困难”的根源是“一边倒”方针

D.“农业生产”的经营方式遭到否定

13.1966年夏,中共中央提出,“这次运动的重点,是整党内那些走资本主义道路的当权派”。其中的“当权派”是指( )

A.以林彪、江青为首的野心家

B.各级坚持正确路线的领导干部

C.文艺界的领导

D.犯过“左”倾错误的党的领导人

14.小说《平凡的世界》描述20世纪70年代初,主人翁孙少平“不关心无产阶级政治,光看‘反动书’的行为很快就被人揭发,每天被人监督”。这一小说情境的背景是( )

A.“文化大革命”时期

B.人民解放战争时期

C.抗日战争时期

D.改革开放以后

15.1964年中央工作会议期间,毛泽东将国民经济三五计划的主要目标由解决“吃穿用”问题扭转为以战备为中心,确定搞三线建设的方针。这一变化说明,当时( )

A.“以阶级斗争为纲”成为指导思想

B.国家外部安全环境急剧恶化

C.美苏争霸导致国际形势紧张

D.工业化建设取得较大成就

二、非选择题(共2小题,第16题22分,第17题18分,共40分)

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 中华人民共和国外交政策的原则,为保障本国独立、自由和领土主权的完整,拥护国际的持久和平和各国人民间的友好合作,反对帝国主义的侵略政策和战争政策。

——《中国人民政治协商会议共同纲领》

材料二 中国永远属于第三世界。中国现在属于第三世界……中国永远不会称霸,永远不会欺负别人,永远站在第三世界一边。

——邓小平《维护世界和平,搞好国内建设》

(1)材料一反映出我国外交政策的出发点是什么?(6分)

(2)材料一与材料二的主张有何相似之处?(8分)

(3)材料二强调中国“永远属于第三世界”的理由是什么?(8分)

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 中华民国成立后出现的实业投资热,是中国的第二次工业化浪潮。它的主角是以盈利为主要动力的新兴企业家,他们投资的产业主要集中于民生领域,以提供消费类商品为主,大量的中小企业是最有活力的主流力量。……根据国内学者计算,工业增长率在1912年到1920年达到13.4%。

——摘编自吴晓波《历代经济变革得失》

材料二 从1953年开始全国围绕苏联援建的156项工程展开全面的工业化建设,156项工程全部是重工业,尤其是国防工业。“一五”期间建立的工矿企业达到了1万个以上……这些新兴项目的先后建成投产,不但使中国原有工业结构发生了巨大变化,而且使中国原有的工业布局发生了明显变化,一定程度上改变了中华人民共和国成立前偏重沿海沿江地区、内地稀少的现状。

——摘编自陈争平《中国近现代经济史教程》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“中国的第二次工业化浪潮”的表现。(6分)

(2)根据材料二,指出中华人民共和国工业化的特点,并结合所学知识说明中华人民共和国工业化的积极意义。(12分)

高中历史

统编版

必修中外历史纲要上

同步练习

5

参考答案

一、选择题(共15小题,每小题4分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的)

1.在中国人民政治协商会议第一届全体会议上毛泽东宣告:“我们已经站起来了。”这说明中国人民( )

A.已经彻底推翻了三座大山的压迫

B.民主革命任务已经基本完成

C.已经完成了社会主义革命

D.已经消灭了封建剥削阶级

解析:中国人民政治协商会议第一届全体会议的召开,是新民主主义革命胜利的重要标志之一,但并不意味着三座大山被彻底推翻,当时,解放战争仍在进行中。故选B项。

答案:B

2.有位国家领导人曾经这样评价某次会议:“这是中国光辉灿烂的人民的新世纪的开端。这是全中国人民空前大团结的会议。这个会议宣告了旧中国的永远灭亡和新中国的伟大诞生。”这次会议( )

A.制定了新中国的施政纲领

B.提出了多党合作的政治制度

C.通过第一部社会主义宪法

D.确立了社会主义公有制形式

解析:根据材料,可知这次会议召开于中华人民共和国成立前夕,而且代表性非常广泛,该会议是中国人民政治协商会议第一届全体会议,故A项正确。

答案:A

3.“我们不出兵让敌人压至鸭绿江边,国内国际反动气焰增高,则对各方都不利。首先对东北不利,整个东北边防军将被吸引住,南满电力将被控制。”这段话中的

“敌人”是指( )

A.美军

B.日军

C.八国联军

D.英法联军

答案:A

4.1950年,中国同印度、印度尼西亚、瑞典、丹麦、缅甸、瑞士、芬兰等资本主义国家建立了外交关系。这反映出( )

A.中国试图摆脱两极格局的影响

B.“求同存异”的方针得到实践

C.中国外交政策的灵活性特征

D.中国放弃了“一边倒”的方针

解析:中国与资本主义国家建交是正常的外交活动,不能体现出中国欲摆脱两极格局的影响,故A项错误;“求同存异”思想提出于1955年,故B项错误;中华人民共和国成立初期我国实行独立自主的和平外交政策,与资本主义国家建交反映出外交活动没有受到“一边倒”政策的束缚,具有灵活性,故C项正确;当时中国并未放弃“一边倒”的方针,故D项错误。

答案:C

5.下列日程是周恩来参加某次国际会议过程中其中一天的行程安排。这次会议( )

A.提出了“求同存异”的方针

B.加强了中国与不结盟国家的合作

C.推动了“印度支那”问题的解决

D.恢复了中华人民共和国在联合国的一切合法权利

答案:C

6.邓小平在1988年谈到如何处理国际关系时指出,它虽然是亚洲的产物,但也适用于全世界,能够为不同制度的国家服务,能够为发达程度不同的国家服务,能够为左邻右舍服务。“它”是指( )

A.和平共处五项原则

B.不结盟政策

C.“一国两制”的方针

D.“一边倒”的方针

解析:和平共处五项原则是1953年底周恩来总理接见印度代表团时首次提出的,得到了中国、印度和缅甸政府的共同倡导,是“亚洲的产物”,成为规范国际关系的重要准则,故A项正确。

答案:A

7.有“农民诗人”之称的王老九受到国家领导人的接见,回乡后,他走街串巷用自己的诗歌宣传党在过渡时期的总路线,他领导的互助组经过整顿,发展成为农业生产合作社。这些情景最有可能发生在( )

A.人民解放战争时期

B.社会主义改造时期

C.“文化大革命”时期

D.国民革命时期

解析:根据题干中“过渡时期”“农业生产合作社”,可知这些情景发生在中华人民共和国成立初期的社会主义改造时期。

答案:B

8.陈云指出:“城市工矿区和农村经济作物区的粮食需要量增加得很快,但是农民不急于出卖他们的余粮,这是1953年发生粮食供不应求的根本原因。”这表明当时( )

A.封建剥削的土地制度束缚了农村生产力的发展

B.小农经济难以满足国民经济建设的需要

C.农业合作化要求过急,工作过粗

D.人民公社化运动不利于调动农民的积极性

解析:根据材料中“1953年”“粮食供不应求”,可知陈云认为1953年城市缺少粮食的主要原因是农民不愿意出卖余粮,根本原因是土地归农民所有,因此国家为了进行大规模的工业建设,必须对农业进行社会主义改造。故B项正确。

答案:B

9.1954年颁布的《中华人民共和国宪法》体现出了明确而坚定的方向性。这里的“方向性”是指( )

A.封建主义

B.民族主义

C.社会主义

D.资本主义

解析:1954年宪法的两大原则是社会主义和人民民主,C项正确。

答案:C

10.中共八大报告指出,第二个五年计划期间,在国家统一市场的领导下,将有计划地组织一部分自由市场,对所有商品,将实行按质分等论价办法。由此可知,这个报告( )

A.有效纠正了人民公社化运动的失误

B.破坏了国家的统一市场

C.提出了社会主义市场经济的理论

D.是中国社会主义建设的有益探索

解析:中共八大召开于1956年,早于人民公社化运动和社会主义市场经济理论的提出,A、C两项错误。题干材料提出运用计划和市场两种经济手段发展经济,是正确的社会主义建设探索,D项正确。

答案:D

11.1961年3月以后,人民公社恢复了社员的自留地、农村的集市贸易,停办了食堂,实行以生产队为核算单位。采取这些措施的主要目的是( )

A.彻底解决人民公社问题

B.努力调动农民的积极性

C.为实现包干到户做准备

D.恢复适应农村的合作社

解析:实行题干中这些措施的出发点是纠正“大跃进”和人民公社化运动中的错误,努力调动农民的积极性,恢复和发展社会经济。故选B项。

答案:B

12.据统计,1963年《人民日报》元旦献词中的高频词汇有“调整”“企业”“国民经济”“困难”“农业生产”等。对高频词汇的解读符合史实的是( )

A.“调整”的重点是国民经济比例关系

B.“企业”的改革方向是公私合营

C.“困难”的根源是“一边倒”方针

D.“农业生产”的经营方式遭到否定

答案:A

13.1966年夏,中共中央提出,“这次运动的重点,是整党内那些走资本主义道路的当权派”。其中的“当权派”是指( )

A.以林彪、江青为首的野心家

B.各级坚持正确路线的领导干部

C.文艺界的领导

D.犯过“左”倾错误的党的领导人

答案:B

14.小说《平凡的世界》描述20世纪70年代初,主人翁孙少平“不关心无产阶级政治,光看‘反动书’的行为很快就被人揭发,每天被人监督”。这一小说情境的背景是( )

A.“文化大革命”时期

B.人民解放战争时期

C.抗日战争时期

D.改革开放以后

解析:根据材料“20世纪70年代初”“不关心无产阶级政治,光看‘反动书’的行为很快就被人揭发,每天被人监督”,可知为“文化大革命”时期,A项正确。

答案:A

15.1964年中央工作会议期间,毛泽东将国民经济三五计划的主要目标由解决“吃穿用”问题扭转为以战备为中心,确定搞三线建设的方针。这一变化说明,当时( )

A.“以阶级斗争为纲”成为指导思想

B.国家外部安全环境急剧恶化

C.美苏争霸导致国际形势紧张

D.工业化建设取得较大成就

解析:20世纪60年代前期,面对日趋紧张的国际形势和美、苏日益严峻的战争威胁,党中央、毛泽东作出重大战略决策:从经济建设和国防建设的战略布局考虑,将全国划分为一、二、三线,将建设的重点放在西南、西北,实现了我国生产力布局由东向西的战略大调整。故选B项。

答案:B

二、非选择题(共2小题,第16题22分,第17题18分,共40分)

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 中华人民共和国外交政策的原则,为保障本国独立、自由和领土主权的完整,拥护国际的持久和平和各国人民间的友好合作,反对帝国主义的侵略政策和战争政策。

——《中国人民政治协商会议共同纲领》

材料二 中国永远属于第三世界。中国现在属于第三世界……中国永远不会称霸,永远不会欺负别人,永远站在第三世界一边。

——邓小平《维护世界和平,搞好国内建设》

(1)材料一反映出我国外交政策的出发点是什么?(6分)

(2)材料一与材料二的主张有何相似之处?(8分)

(3)材料二强调中国“永远属于第三世界”的理由是什么?(8分)

参考答案:(1)维护国家主权、维护世界和平。

(2)站在维护国家主权的基础上反对任何霸权。

(3)中国是一个发展中国家,中国反对霸权主义和强权政治。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 中华民国成立后出现的实业投资热,是中国的第二次工业化浪潮。它的主角是以盈利为主要动力的新兴企业家,他们投资的产业主要集中于民生领域,以提供消费类商品为主,大量的中小企业是最有活力的主流力量。……根据国内学者计算,工业增长率在1912年到1920年达到13.4%。

——摘编自吴晓波《历代经济变革得失》

材料二 从1953年开始全国围绕苏联援建的156项工程展开全面的工业化建设,156项工程全部是重工业,尤其是国防工业。“一五”期间建立的工矿企业达到了1万个以上……这些新兴项目的先后建成投产,不但使中国原有工业结构发生了巨大变化,而且使中国原有的工业布局发生了明显变化,一定程度上改变了中华人民共和国成立前偏重沿海沿江地区、内地稀少的现状。

——摘编自陈争平《中国近现代经济史教程》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“中国的第二次工业化浪潮”的表现。(6分)

(2)根据材料二,指出中华人民共和国工业化的特点,并结合所学知识说明中华人民共和国工业化的积极意义。(12分)

参考答案:(1)表现:出现实业投资热潮,以民营为主(民族资本家),集中在民生领域(以轻工业为主),中小企业成为主流,工业增长快(出现“黄金时期”、快速发展)。

(2)特点:接受苏联援助;优先发展重工业,尤其是国防工业,改变中国原有的工业结构;一定程度上改变了原有的工业布局。意义:我国开始改变工业落后面貌,为社会主义工业化奠定了初步基础。

(时间:45分钟 满分:100分)

一、选择题(共15小题,每小题4分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的)

1.在中国人民政治协商会议第一届全体会议上毛泽东宣告:“我们已经站起来了。”这说明中国人民( )

A.已经彻底推翻了三座大山的压迫

B.民主革命任务已经基本完成

C.已经完成了社会主义革命

D.已经消灭了封建剥削阶级

2.有位国家领导人曾经这样评价某次会议:“这是中国光辉灿烂的人民的新世纪的开端。这是全中国人民空前大团结的会议。这个会议宣告了旧中国的永远灭亡和新中国的伟大诞生。”这次会议( )

A.制定了新中国的施政纲领

B.提出了多党合作的政治制度

C.通过第一部社会主义宪法

D.确立了社会主义公有制形式

3.“我们不出兵让敌人压至鸭绿江边,国内国际反动气焰增高,则对各方都不利。首先对东北不利,整个东北边防军将被吸引住,南满电力将被控制。”这段话中的

“敌人”是指( )

A.美军

B.日军

C.八国联军

D.英法联军

4.1950年,中国同印度、印度尼西亚、瑞典、丹麦、缅甸、瑞士、芬兰等资本主义国家建立了外交关系。这反映出( )

A.中国试图摆脱两极格局的影响

B.“求同存异”的方针得到实践

C.中国外交政策的灵活性特征

D.中国放弃了“一边倒”的方针

5.下列日程是周恩来参加某次国际会议过程中其中一天的行程安排。这次会议( )

A.提出了“求同存异”的方针

B.加强了中国与不结盟国家的合作

C.推动了“印度支那”问题的解决

D.恢复了中华人民共和国在联合国的一切合法权利

6.邓小平在1988年谈到如何处理国际关系时指出,它虽然是亚洲的产物,但也适用于全世界,能够为不同制度的国家服务,能够为发达程度不同的国家服务,能够为左邻右舍服务。“它”是指( )

A.和平共处五项原则

B.不结盟政策

C.“一国两制”的方针

D.“一边倒”的方针

7.有“农民诗人”之称的王老九受到国家领导人的接见,回乡后,他走街串巷用自己的诗歌宣传党在过渡时期的总路线,他领导的互助组经过整顿,发展成为农业生产合作社。这些情景最有可能发生在( )

A.人民解放战争时期

B.社会主义改造时期

C.“文化大革命”时期

D.国民革命时期

8.陈云指出:“城市工矿区和农村经济作物区的粮食需要量增加得很快,但是农民不急于出卖他们的余粮,这是1953年发生粮食供不应求的根本原因。”这表明当时( )

A.封建剥削的土地制度束缚了农村生产力的发展

B.小农经济难以满足国民经济建设的需要

C.农业合作化要求过急,工作过粗

D.人民公社化运动不利于调动农民的积极性

9.1954年颁布的《中华人民共和国宪法》体现出了明确而坚定的方向性。这里的“方向性”是指( )

A.封建主义

B.民族主义

C.社会主义

D.资本主义

10.中共八大报告指出,第二个五年计划期间,在国家统一市场的领导下,将有计划地组织一部分自由市场,对所有商品,将实行按质分等论价办法。由此可知,这个报告( )

A.有效纠正了人民公社化运动的失误

B.破坏了国家的统一市场

C.提出了社会主义市场经济的理论

D.是中国社会主义建设的有益探索

11.1961年3月以后,人民公社恢复了社员的自留地、农村的集市贸易,停办了食堂,实行以生产队为核算单位。采取这些措施的主要目的是( )

A.彻底解决人民公社问题

B.努力调动农民的积极性

C.为实现包干到户做准备

D.恢复适应农村的合作社

12.据统计,1963年《人民日报》元旦献词中的高频词汇有“调整”“企业”“国民经济”“困难”“农业生产”等。对高频词汇的解读符合史实的是( )

A.“调整”的重点是国民经济比例关系

B.“企业”的改革方向是公私合营

C.“困难”的根源是“一边倒”方针

D.“农业生产”的经营方式遭到否定

13.1966年夏,中共中央提出,“这次运动的重点,是整党内那些走资本主义道路的当权派”。其中的“当权派”是指( )

A.以林彪、江青为首的野心家

B.各级坚持正确路线的领导干部

C.文艺界的领导

D.犯过“左”倾错误的党的领导人

14.小说《平凡的世界》描述20世纪70年代初,主人翁孙少平“不关心无产阶级政治,光看‘反动书’的行为很快就被人揭发,每天被人监督”。这一小说情境的背景是( )

A.“文化大革命”时期

B.人民解放战争时期

C.抗日战争时期

D.改革开放以后

15.1964年中央工作会议期间,毛泽东将国民经济三五计划的主要目标由解决“吃穿用”问题扭转为以战备为中心,确定搞三线建设的方针。这一变化说明,当时( )

A.“以阶级斗争为纲”成为指导思想

B.国家外部安全环境急剧恶化

C.美苏争霸导致国际形势紧张

D.工业化建设取得较大成就

二、非选择题(共2小题,第16题22分,第17题18分,共40分)

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 中华人民共和国外交政策的原则,为保障本国独立、自由和领土主权的完整,拥护国际的持久和平和各国人民间的友好合作,反对帝国主义的侵略政策和战争政策。

——《中国人民政治协商会议共同纲领》

材料二 中国永远属于第三世界。中国现在属于第三世界……中国永远不会称霸,永远不会欺负别人,永远站在第三世界一边。

——邓小平《维护世界和平,搞好国内建设》

(1)材料一反映出我国外交政策的出发点是什么?(6分)

(2)材料一与材料二的主张有何相似之处?(8分)

(3)材料二强调中国“永远属于第三世界”的理由是什么?(8分)

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 中华民国成立后出现的实业投资热,是中国的第二次工业化浪潮。它的主角是以盈利为主要动力的新兴企业家,他们投资的产业主要集中于民生领域,以提供消费类商品为主,大量的中小企业是最有活力的主流力量。……根据国内学者计算,工业增长率在1912年到1920年达到13.4%。

——摘编自吴晓波《历代经济变革得失》

材料二 从1953年开始全国围绕苏联援建的156项工程展开全面的工业化建设,156项工程全部是重工业,尤其是国防工业。“一五”期间建立的工矿企业达到了1万个以上……这些新兴项目的先后建成投产,不但使中国原有工业结构发生了巨大变化,而且使中国原有的工业布局发生了明显变化,一定程度上改变了中华人民共和国成立前偏重沿海沿江地区、内地稀少的现状。

——摘编自陈争平《中国近现代经济史教程》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“中国的第二次工业化浪潮”的表现。(6分)

(2)根据材料二,指出中华人民共和国工业化的特点,并结合所学知识说明中华人民共和国工业化的积极意义。(12分)

高中历史

统编版

必修中外历史纲要上

同步练习

5

参考答案

一、选择题(共15小题,每小题4分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的)

1.在中国人民政治协商会议第一届全体会议上毛泽东宣告:“我们已经站起来了。”这说明中国人民( )

A.已经彻底推翻了三座大山的压迫

B.民主革命任务已经基本完成

C.已经完成了社会主义革命

D.已经消灭了封建剥削阶级

解析:中国人民政治协商会议第一届全体会议的召开,是新民主主义革命胜利的重要标志之一,但并不意味着三座大山被彻底推翻,当时,解放战争仍在进行中。故选B项。

答案:B

2.有位国家领导人曾经这样评价某次会议:“这是中国光辉灿烂的人民的新世纪的开端。这是全中国人民空前大团结的会议。这个会议宣告了旧中国的永远灭亡和新中国的伟大诞生。”这次会议( )

A.制定了新中国的施政纲领

B.提出了多党合作的政治制度

C.通过第一部社会主义宪法

D.确立了社会主义公有制形式

解析:根据材料,可知这次会议召开于中华人民共和国成立前夕,而且代表性非常广泛,该会议是中国人民政治协商会议第一届全体会议,故A项正确。

答案:A

3.“我们不出兵让敌人压至鸭绿江边,国内国际反动气焰增高,则对各方都不利。首先对东北不利,整个东北边防军将被吸引住,南满电力将被控制。”这段话中的

“敌人”是指( )

A.美军

B.日军

C.八国联军

D.英法联军

答案:A

4.1950年,中国同印度、印度尼西亚、瑞典、丹麦、缅甸、瑞士、芬兰等资本主义国家建立了外交关系。这反映出( )

A.中国试图摆脱两极格局的影响

B.“求同存异”的方针得到实践

C.中国外交政策的灵活性特征

D.中国放弃了“一边倒”的方针

解析:中国与资本主义国家建交是正常的外交活动,不能体现出中国欲摆脱两极格局的影响,故A项错误;“求同存异”思想提出于1955年,故B项错误;中华人民共和国成立初期我国实行独立自主的和平外交政策,与资本主义国家建交反映出外交活动没有受到“一边倒”政策的束缚,具有灵活性,故C项正确;当时中国并未放弃“一边倒”的方针,故D项错误。

答案:C

5.下列日程是周恩来参加某次国际会议过程中其中一天的行程安排。这次会议( )

A.提出了“求同存异”的方针

B.加强了中国与不结盟国家的合作

C.推动了“印度支那”问题的解决

D.恢复了中华人民共和国在联合国的一切合法权利

答案:C

6.邓小平在1988年谈到如何处理国际关系时指出,它虽然是亚洲的产物,但也适用于全世界,能够为不同制度的国家服务,能够为发达程度不同的国家服务,能够为左邻右舍服务。“它”是指( )

A.和平共处五项原则

B.不结盟政策

C.“一国两制”的方针

D.“一边倒”的方针

解析:和平共处五项原则是1953年底周恩来总理接见印度代表团时首次提出的,得到了中国、印度和缅甸政府的共同倡导,是“亚洲的产物”,成为规范国际关系的重要准则,故A项正确。

答案:A

7.有“农民诗人”之称的王老九受到国家领导人的接见,回乡后,他走街串巷用自己的诗歌宣传党在过渡时期的总路线,他领导的互助组经过整顿,发展成为农业生产合作社。这些情景最有可能发生在( )

A.人民解放战争时期

B.社会主义改造时期

C.“文化大革命”时期

D.国民革命时期

解析:根据题干中“过渡时期”“农业生产合作社”,可知这些情景发生在中华人民共和国成立初期的社会主义改造时期。

答案:B

8.陈云指出:“城市工矿区和农村经济作物区的粮食需要量增加得很快,但是农民不急于出卖他们的余粮,这是1953年发生粮食供不应求的根本原因。”这表明当时( )

A.封建剥削的土地制度束缚了农村生产力的发展

B.小农经济难以满足国民经济建设的需要

C.农业合作化要求过急,工作过粗

D.人民公社化运动不利于调动农民的积极性

解析:根据材料中“1953年”“粮食供不应求”,可知陈云认为1953年城市缺少粮食的主要原因是农民不愿意出卖余粮,根本原因是土地归农民所有,因此国家为了进行大规模的工业建设,必须对农业进行社会主义改造。故B项正确。

答案:B

9.1954年颁布的《中华人民共和国宪法》体现出了明确而坚定的方向性。这里的“方向性”是指( )

A.封建主义

B.民族主义

C.社会主义

D.资本主义

解析:1954年宪法的两大原则是社会主义和人民民主,C项正确。

答案:C

10.中共八大报告指出,第二个五年计划期间,在国家统一市场的领导下,将有计划地组织一部分自由市场,对所有商品,将实行按质分等论价办法。由此可知,这个报告( )

A.有效纠正了人民公社化运动的失误

B.破坏了国家的统一市场

C.提出了社会主义市场经济的理论

D.是中国社会主义建设的有益探索

解析:中共八大召开于1956年,早于人民公社化运动和社会主义市场经济理论的提出,A、C两项错误。题干材料提出运用计划和市场两种经济手段发展经济,是正确的社会主义建设探索,D项正确。

答案:D

11.1961年3月以后,人民公社恢复了社员的自留地、农村的集市贸易,停办了食堂,实行以生产队为核算单位。采取这些措施的主要目的是( )

A.彻底解决人民公社问题

B.努力调动农民的积极性

C.为实现包干到户做准备

D.恢复适应农村的合作社

解析:实行题干中这些措施的出发点是纠正“大跃进”和人民公社化运动中的错误,努力调动农民的积极性,恢复和发展社会经济。故选B项。

答案:B

12.据统计,1963年《人民日报》元旦献词中的高频词汇有“调整”“企业”“国民经济”“困难”“农业生产”等。对高频词汇的解读符合史实的是( )

A.“调整”的重点是国民经济比例关系

B.“企业”的改革方向是公私合营

C.“困难”的根源是“一边倒”方针

D.“农业生产”的经营方式遭到否定

答案:A

13.1966年夏,中共中央提出,“这次运动的重点,是整党内那些走资本主义道路的当权派”。其中的“当权派”是指( )

A.以林彪、江青为首的野心家

B.各级坚持正确路线的领导干部

C.文艺界的领导

D.犯过“左”倾错误的党的领导人

答案:B

14.小说《平凡的世界》描述20世纪70年代初,主人翁孙少平“不关心无产阶级政治,光看‘反动书’的行为很快就被人揭发,每天被人监督”。这一小说情境的背景是( )

A.“文化大革命”时期

B.人民解放战争时期

C.抗日战争时期

D.改革开放以后

解析:根据材料“20世纪70年代初”“不关心无产阶级政治,光看‘反动书’的行为很快就被人揭发,每天被人监督”,可知为“文化大革命”时期,A项正确。

答案:A

15.1964年中央工作会议期间,毛泽东将国民经济三五计划的主要目标由解决“吃穿用”问题扭转为以战备为中心,确定搞三线建设的方针。这一变化说明,当时( )

A.“以阶级斗争为纲”成为指导思想

B.国家外部安全环境急剧恶化

C.美苏争霸导致国际形势紧张

D.工业化建设取得较大成就

解析:20世纪60年代前期,面对日趋紧张的国际形势和美、苏日益严峻的战争威胁,党中央、毛泽东作出重大战略决策:从经济建设和国防建设的战略布局考虑,将全国划分为一、二、三线,将建设的重点放在西南、西北,实现了我国生产力布局由东向西的战略大调整。故选B项。

答案:B

二、非选择题(共2小题,第16题22分,第17题18分,共40分)

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 中华人民共和国外交政策的原则,为保障本国独立、自由和领土主权的完整,拥护国际的持久和平和各国人民间的友好合作,反对帝国主义的侵略政策和战争政策。

——《中国人民政治协商会议共同纲领》

材料二 中国永远属于第三世界。中国现在属于第三世界……中国永远不会称霸,永远不会欺负别人,永远站在第三世界一边。

——邓小平《维护世界和平,搞好国内建设》

(1)材料一反映出我国外交政策的出发点是什么?(6分)

(2)材料一与材料二的主张有何相似之处?(8分)

(3)材料二强调中国“永远属于第三世界”的理由是什么?(8分)

参考答案:(1)维护国家主权、维护世界和平。

(2)站在维护国家主权的基础上反对任何霸权。

(3)中国是一个发展中国家,中国反对霸权主义和强权政治。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 中华民国成立后出现的实业投资热,是中国的第二次工业化浪潮。它的主角是以盈利为主要动力的新兴企业家,他们投资的产业主要集中于民生领域,以提供消费类商品为主,大量的中小企业是最有活力的主流力量。……根据国内学者计算,工业增长率在1912年到1920年达到13.4%。

——摘编自吴晓波《历代经济变革得失》

材料二 从1953年开始全国围绕苏联援建的156项工程展开全面的工业化建设,156项工程全部是重工业,尤其是国防工业。“一五”期间建立的工矿企业达到了1万个以上……这些新兴项目的先后建成投产,不但使中国原有工业结构发生了巨大变化,而且使中国原有的工业布局发生了明显变化,一定程度上改变了中华人民共和国成立前偏重沿海沿江地区、内地稀少的现状。

——摘编自陈争平《中国近现代经济史教程》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“中国的第二次工业化浪潮”的表现。(6分)

(2)根据材料二,指出中华人民共和国工业化的特点,并结合所学知识说明中华人民共和国工业化的积极意义。(12分)

参考答案:(1)表现:出现实业投资热潮,以民营为主(民族资本家),集中在民生领域(以轻工业为主),中小企业成为主流,工业增长快(出现“黄金时期”、快速发展)。

(2)特点:接受苏联援助;优先发展重工业,尤其是国防工业,改变中国原有的工业结构;一定程度上改变了原有的工业布局。意义:我国开始改变工业落后面貌,为社会主义工业化奠定了初步基础。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进