【人教版单元检测卷】高中语文《中国古代诗歌散文欣赏》第二单元检测卷 word含答案

文档属性

| 名称 | 【人教版单元检测卷】高中语文《中国古代诗歌散文欣赏》第二单元检测卷 word含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 31.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-10-02 20:45:50 | ||

图片预览

文档简介

高中语文中国古代诗歌散文欣赏第二单元检测卷

考试时间:120分钟 试卷满分:120分

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

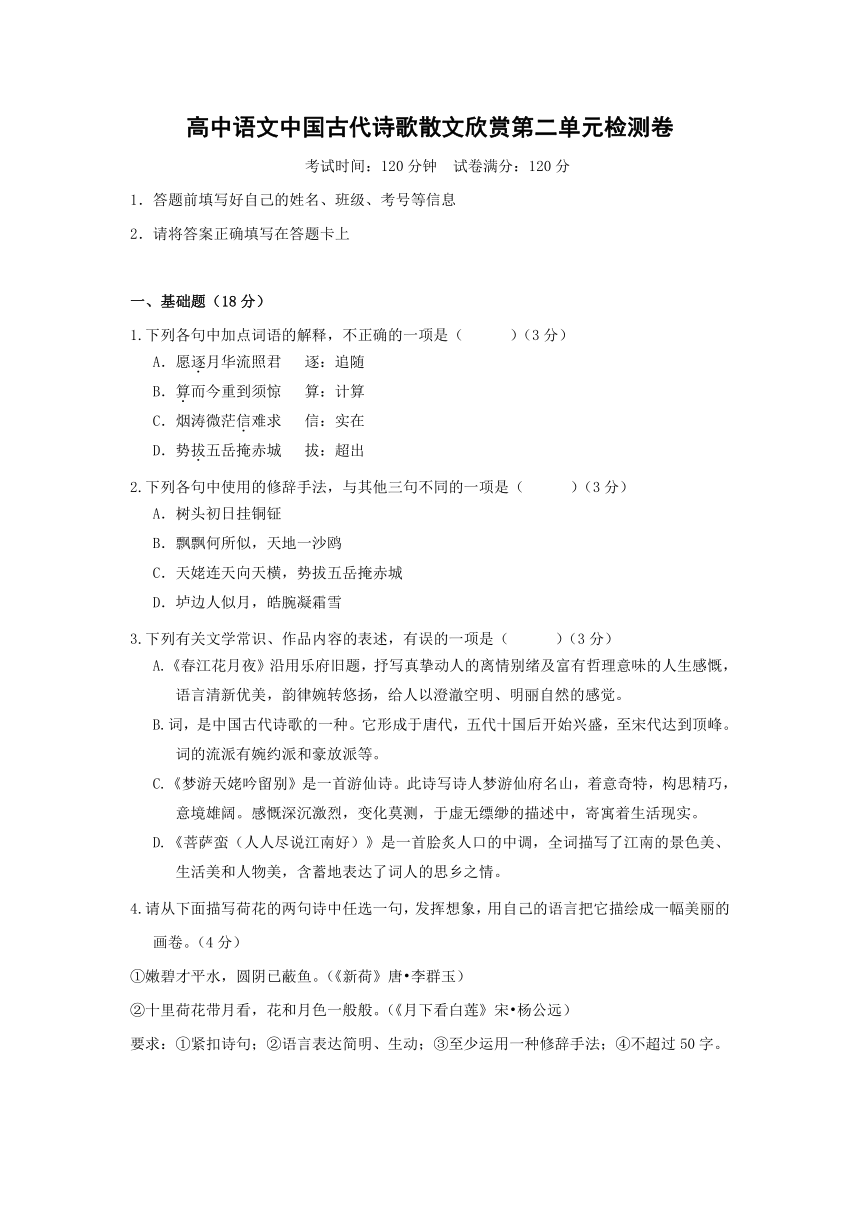

一、基础题(18分)

1.下列各句中加点词语的解释,不正确的一项是( )(3分)?

A.愿逐月华流照君 逐:追随

B.算而今重到须惊 算:计算

C.烟涛微茫信难求 信:实在

D.势拔五岳掩赤城 拔:超出

2.下列各句中使用的修辞手法,与其他三句不同的一项是( )(3分)?

A.树头初日挂铜钲

B.飘飘何所似,天地一沙鸥

C.天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城

D.垆边人似月,皓腕凝霜雪

3.下列有关文学常识、作品内容的表述,有误的一项是( )(3分)?

A.《春江花月夜》沿用乐府旧题,抒写真挚动人的离情别绪及富有哲理意味的人生感慨,语言清新优美,韵律婉转悠扬,给人以澄澈空明、明丽自然的感觉。

B.词,是中国古代诗歌的一种。它形成于唐代,五代十国后开始兴盛,至宋代达到顶峰。词的流派有婉约派和豪放派等。

C.《梦游天姥吟留别》是一首游仙诗。此诗写诗人梦游仙府名山,着意奇特,构思精巧,意境雄阔。感慨深沉激烈,变化莫测,于虚无缥缈的描述中,寄寓着生活现实。

D.《菩萨蛮(人人尽说江南好)》是一首脍炙人口的中调,全词描写了江南的景色美、生活美和人物美,含蓄地表达了词人的思乡之情。

4.请从下面描写荷花的两句诗中任选一句,发挥想象,用自己的语言把它描绘成一幅美丽的画卷。(4分)

①嫩碧才平水,圆阴已蔽鱼。(《新荷》唐?李群玉)

②十里荷花带月看,花和月色一般般。(《月下看白莲》宋?杨公远)

要求:①紧扣诗句;②语言表达简明、生动;③至少运用一种修辞手法;④不超过50字。

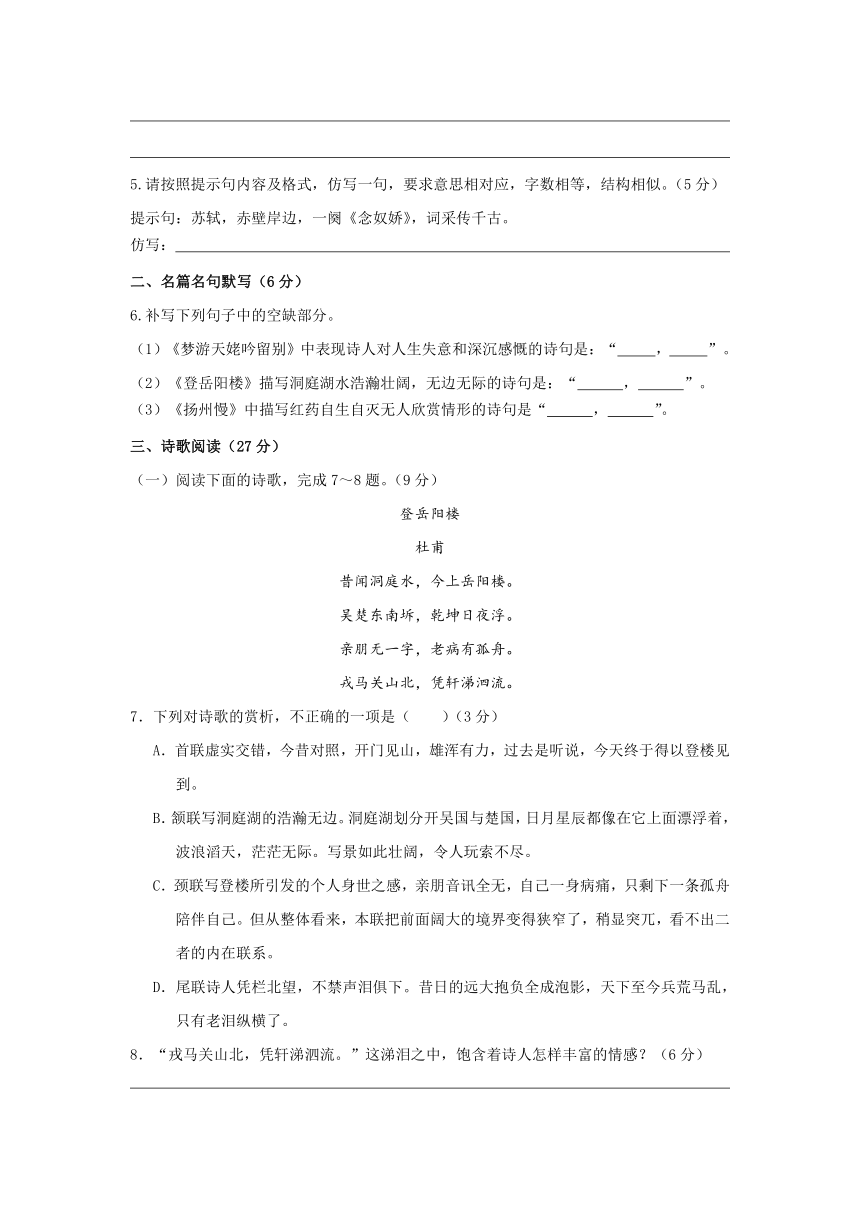

5.请按照提示句内容及格式,仿写一句,要求意思相对应,字数相等,结构相似。(5分)

提示句:苏轼,赤壁岸边,一阕《念奴娇》,词采传千古。

仿写:

二、名篇名句默写(6分)?

6.补写下列句子中的空缺部分。

(1)《梦游天姥吟留别》中表现诗人对人生失意和深沉感慨的诗句是:“ , ”。

(2)《登岳阳楼》描写洞庭湖水浩瀚壮阔,无边无际的诗句是:“ , ”。

(3)《扬州慢》中描写红药自生自灭无人欣赏情形的诗句是“ , ”。

三、诗歌阅读(27分)

(一)阅读下面的诗歌,完成7~8题。(9分)

登岳阳楼

杜甫

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

7.下列对诗歌的赏析,不正确的一项是( )(3分)

A.首联虚实交错,今昔对照,开门见山,雄浑有力,过去是听说,今天终于得以登楼见到。

B.颔联写洞庭湖的浩瀚无边。洞庭湖划分开吴国与楚国,日月星辰都像在它上面漂浮着,波浪滔天,茫茫无际。写景如此壮阔,令人玩索不尽。

C.颈联写登楼所引发的个人身世之感,亲朋音讯全无,自己一身病痛,只剩下一条孤舟陪伴自己。但从整体看来,本联把前面阔大的境界变得狭窄了,稍显突兀,看不出二者的内在联系。

D.尾联诗人凭栏北望,不禁声泪俱下。昔日的远大抱负全成泡影,天下至今兵荒马乱,只有老泪纵横了。

8.“戎马关山北,凭轩涕泗流。”这涕泪之中,饱含着诗人怎样丰富的情感?(6分)

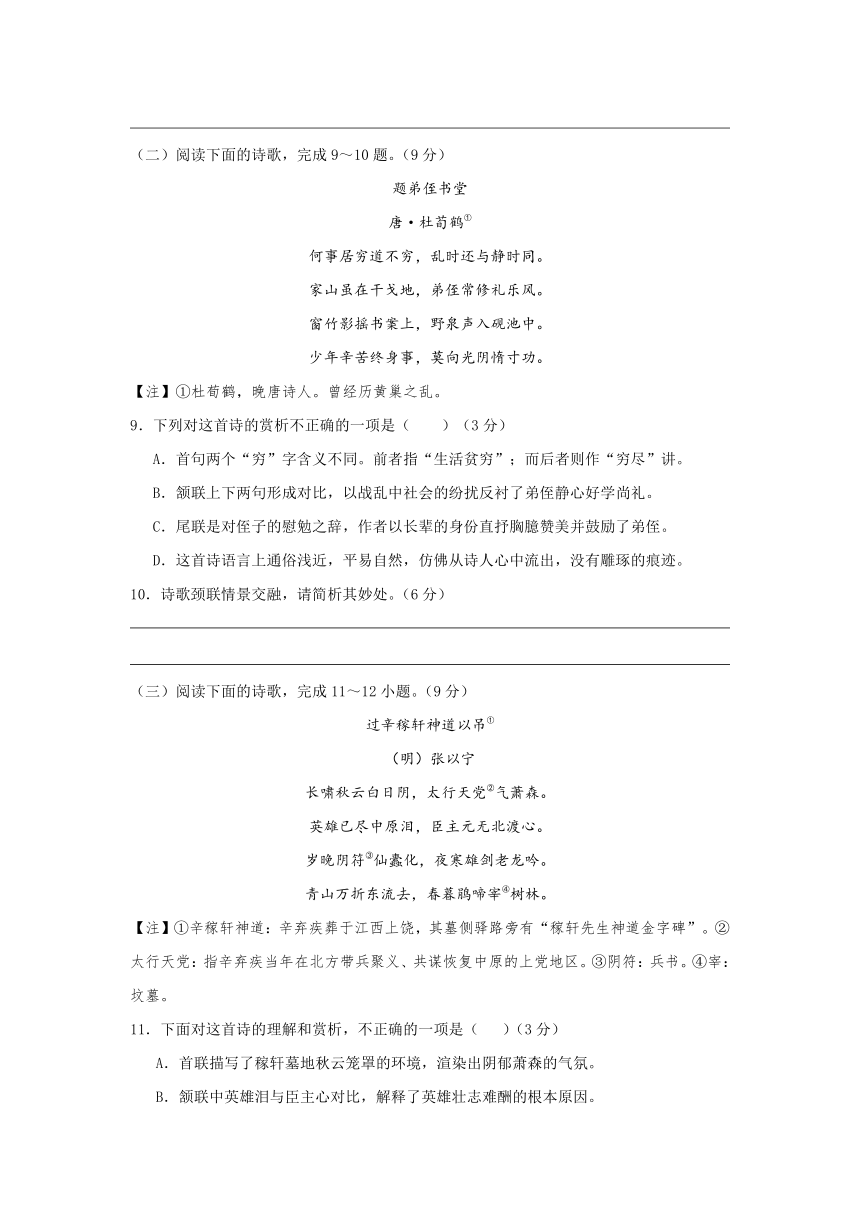

(二)阅读下面的诗歌,完成9~10题。(9分)

题弟侄书堂

唐·杜荀鹤①

何事居穷道不穷,乱时还与静时同。

家山虽在干戈地,弟侄常修礼乐风。

窗竹影摇书案上,野泉声入砚池中。

少年辛苦终身事,莫向光阴惰寸功。

【注】①杜荀鹤,晚唐诗人。曾经历黄巢之乱。

9.下列对这首诗的赏析不正确的一项是( )(3分)

A.首句两个“穷”字含义不同。前者指“生活贫穷”;而后者则作“穷尽”讲。

B.颔联上下两句形成对比,以战乱中社会的纷扰反衬了弟侄静心好学尚礼。

C.尾联是对侄子的慰勉之辞,作者以长辈的身份直抒胸臆赞美并鼓励了弟侄。

D.这首诗语言上通俗浅近,平易自然,仿佛从诗人心中流出,没有雕琢的痕迹。

10.诗歌颈联情景交融,请简析其妙处。(6分)

(三)阅读下面的诗歌,完成11~12小题。(9分)

过辛稼轩神道以吊①

(明)张以宁

长啸秋云白日阴,太行天党②气萧森。

英雄已尽中原泪,臣主元无北渡心。

岁晚阴符③仙蠹化,夜寒雄剑老龙吟。

青山万折东流去,春暮鹃啼宰④树林。

【注】①辛稼轩神道:辛弃疾葬于江西上饶,其墓侧驿路旁有“稼轩先生神道金字碑”。②太行天党:指辛弃疾当年在北方带兵聚义、共谋恢复中原的上党地区。③阴符:兵书。④宰:坟墓。

11.下面对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )(3分)

A.首联描写了稼轩墓地秋云笼罩的环境,渲染出阴郁萧森的气氛。

B.颔联中英雄泪与臣主心对比,解释了英雄壮志难酬的根本原因。

C.颈联以兵书被虫蛀、雄剑龙吟来暗指辛弃疾内心的无奈和不甘。

D.尾联中诗人化用辛词并运用典故,以慨叹英雄已逝,遗憾难消。

12.有人评价这首诗“意境苍凉,情怀悲壮”,请结合诗歌内容作简要赏析。(6分)

四、论述类文本阅读(9分)

阅读下面的文字,完成13~15题。

李杜诗歌创作与从政关系之初论

①李白杜甫一生从政时间并不长,但被朝廷和地方藩府征聘任用却不止一次,断断续续分布于他们一生好几个时期。两人生活经历受此左右,成为一个起伏不定的过程。考察政治对于两位大诗人思想创作的正面推动和影响,有助于认识中国古代诗歌创作与政治的关系。

②中国诗歌的传统是“言志”。魏晋以后有“缘情”说出现,但士大夫仍一致认为情必须是高尚的情。因而缘情在很大程度上只能看作言志的补充,即所言之志必须是情感的真实流露。情志合一,它的最高层次必然与政治相通。这样,对中国诗歌而言,政治之渗入与否,跟诗歌是否达到高层次常相联系。就诗人而言,古代诗人注定是在封建政治格局下生活,因而经常由封建政治赋予他们以理想与热情,构成他们与时代与社会现实生活的密切联系,诗歌所呈现的气象、风貌,也都与他们的政治介入有关。当士大夫自觉地承担起某种社会责任的时候,他的精神往往也相应地崇高起来。中国古代诗人可以不是政治家,但对政治必须有一种向心力,必须在政治方面有必要的体验和适度的介入。

③政治本身当然应该有它的积极内容。诗人当然也应该有良好的主观条件,鄙吝的人无论政治给他以怎样的拨动,也不可能有伟大的创作。但问题在于人的情志不可能恒定在一种状态下没有变化,即使是有高尚志趣的人,也不免会有松懈的时候。同样是杜甫,他可以高唱“盖棺事则已,此志常觊豁”;也可以低吟“浅把涓涓酒,深凭送此生”。在不同时期,心情和志趣显然是有变化的。李杜一生追求,经历了漫长的历程。在长途中就像一辆运行的机车,需要有动力补充。如何使李杜的用世之心,在关键时刻得到维系和加强,始终不倦地追求,执着地面对现实,仍然需要靠政治的强大摄动力,这在李杜的后期生活中表现得很明显。

④从诗人与社会的横向联系看,封建社会毕竟与资本主义社会不同。在中国封建时代尤其是它的前期,士大夫如果不卷入政治,一般就只有归向山林田园。穷乡僻壤的封闭,小生产者的狭窄天地,对他们的视野与情感,构成严重的限制和束缚,使他们与外部疏离,难得从时代生活中汲取创作的动力。甚至连诗歌创作,在死水一样的生活中也会变成多余。所以中国古代诗人如果真正回归农村,杜门不出,创作上多数总是归于沉寂。有人对李杜离开朝廷后仍与各方面官员交游有微辞,似乎毕竟未能免俗,其实这种交游正是与外界保持联系的重要途径。否则就只有陷入闭目塞听、彻底缄默的境地。总之,如李杜之所作,笔力雄壮,气象浑厚,具有强烈的时代气息、丰富的社会内容、深刻的人生体验,乃至达到堪称通乎天地万物、包含古今的程度,它是绝不可能指望产生于一般的甚至封闭的环境之中。其酝酿和创作,非有一种巨大的政治背景,并连同诗人自身都被适当地卷入不可。

13. 下列关于中国诗歌传统中情、志的理解,不符合原文意思的一项是( ?)(3分)

A. 言志是中国诗歌的传统,时间上要早于魏晋以后出现的“缘情”说。

B.情、志在士大夫看来,前者是诗人的自觉,后者则由封建政治赋予。

C. 缘情很大程度上是对言志的补充,所言之志必须是情感的真实流露。

D. 情志合一有层次之分,政治渗入与诗歌达到高层次有着密切的关联。

14. 下列对原文思路的分析,不正确的一项是( ? )(3分)

A. ①段引领全文。首先概括李白杜甫一生的从政特点,点明两人生活经历受政治影响,从而交代本文的写作意图。

B. ②段从中国诗歌的传统谈起,强调政治生活关联着诗歌气象风貌的呈现以及诗人精神气魄、高度责任感的形成。

C. ③段先指出伟大的创作所必需的主观条件,接着以李杜为例,阐释了政治的强大摄动力对诗人创作的积极作用。

D. ④段将诗人和社会横向对比,指出封闭的环境会限制诗人的才思,肯定了李杜与官员的交游,自然地收结全文。

15. 下列对原文观点的概括,正确的一项是( ?)(3分)

A. 在中国封建时代尤其是它的前期,士大夫如果不卷入政治,一般就只有归向于山林田园,其结果就是创作归于沉寂。

B. 诗人都不可能使其情志恒定在一种状态下,但却可以在积极政治的推动下维系并加强其用世之心,执着地面对现实。

C. 中国古代诗人可以不是政治家,但必须对政治有一种向心力,适度介入政治、体验政治,自觉承担起某种社会责任。

D. 李白杜甫在离开朝廷后,都与各方面的官员保持联系,其用意就在于依靠官府信息,酝酿和创作伟大而丰富的作品。

四、写作(60分)

16.阅读下面的材料,根据要求写作。

运维检修工赵学军,24年专注高压带电作业技术,从一名技校生成长为行业技术领军人物;车工王阳,守住三尺车床,一干33年,加工过的飞船零件100%合格;罗阳及其团队,为了让歼-15早日腾飞,潜心研究、心无旁骛,助推航空事业的发展;电焊行业公认的“巾帼英雄”王中美,从业18年,先后参与了40多座世界一流桥梁的前期焊接试验任务。王中美坦言,电焊工的工作看着火树银花很炫酷,但实际“又脏又苦又累”。炎热的夏天,经常需要扛着30多公斤的操作工具,裹着厚厚的防火服钻到狭小的空间内,忍受着50多摄氏度的高温,一丝不苟地完成焊接工作。工作结束后,王中美换下的衣服都能直接甩出水来。虽为女子,但王中美从来没有退缩过。

读了这些人的事迹,你一定会感触很深,假如你是毕业后回母校参加“给学弟学妹留言”演讲的一名学长,请结合材料和自己的实际,写一篇演讲稿。

要求:自选角度,确定立意,自拟标题;不要套作,不得抄袭,不得透露个人信息;不少于800字。

高中语文中国古代诗歌散文欣赏第二单元检测卷

参考答案

1.B【解析】本题考查词语的含义。B项,算,料想。

2.C【解析】本题考查修辞的辨识能力。C项,夸张,A、B、D项为比喻。

3.D【解析】本题考查文学常识的识记能力。D项,《菩萨蛮(人人尽说江南好)》是一首小令。五十八字以内为小令,五十九字至九十字为中调,九十一字以上为长调。

4. 夏日荷塘,娇嫩碧绿的荷叶像一把把绿伞刚好举出水面,阳光照进荷塘,荷阴映水,鱼儿在荷阴下悠闲地游来游去。

【解析】本题考查语言表达的简明、连贯、得体的能力。解答此题,要抓住描写对象荷花,展开联想和想象,运用描写、比喻、拟人等表现手法,将荷花的形象特点、周边的环境、采用动静结合的手法,来描绘出一幅优美的画卷。组织答案时,要紧扣诗句——第一句写夏日、碧荷、游鱼,第二句紧扣夏夜、月色、荷花来描写。

5. 屈原,汩罗江畔,一篇《离骚》赋,忠心动日月。

【解析】本题考查语句仿写的能力。首先分析所给的例句,“苏轼,赤壁岸边,一阕《念奴娇》,词采传千古”,“苏轼”是人名,“赤壁岸边”是地点,源自前者的作品,“一阕《念奴娇》”是前面作者的作品,“一阕”是数量词,构成偏正结构,“词采”是名词,“传千古”是动宾结构,是对前面作者的评价;分析完之后,可以回忆我们教材中学习过的篇目,如《离骚》,作者是屈原,地点是汨罗江边。最后按照所给例句的模式进行仿写即可。

6.(1)世间行乐亦如此,古来万事东流水(2)吴楚东南坼,乾坤日夜浮(3)念桥边红药,年年知为谁生。

7.C【解析】本题考查鉴赏诗歌的形象、语言和表达技巧与评价作者的观点态度、思想感情的能力。C项,“稍显突兀,看不出二者的内在联系”有误,阔大的境界更能激发人们的飘零之感,二者的内在联系也在此,看似变窄了,其实和前后更相称。颈联写政治生活坎坷,漂泊天涯,怀才不遇的心情。“亲朋无一字”,得不到精神和物质方面的任何援助;“老病有孤舟”,从大历三年正月自夔州携带妻儿、乘舟出峡以来,既“老”且“病”,作诗时已达57岁,身患肺病、风痹,右耳已聋,飘流湖湘,以舟为家,前途茫茫,何处安身,面对洞庭湖的汪洋浩淼,更加重了身世的孤危感。自叙如此落寞,于诗境极闷极狭的突变与对照中寓无限情意。

8. “戎马关山北”五字,体现出诗人胸中装有黎民社稷,无比宽广的襟怀。这涕泪之中,有对亲戚朋友的眷念,有年老孤独的悲伤,有对国家前途的忧虑,也有无以报国的自悼。

【解析】本题考查评价诗歌的思想感情的能力。作者在年老多病、漂泊无依的晚年登上岳阳楼,面对浩瀚博大的洞庭湖,感情是非常复杂的。要在理解全诗的基础上,结合整首诗的写作背景来揣摩这涕泪中复杂的感情。重点结合”戎马关山北“分析其对国事的担忧之情。

9. A【解析】本题考查鉴赏诗歌的形象、语言、技巧、思想内容等的能力。A项,“穷”并非生活的贫苦,而是境遇的困窘。“居穷道不穷”,指处于穷困之境仍要注重修养。

10. ①绿竹摇曳影落书案,泉水潺潺声来耳边,“竹影”与“泉声”表现了弟侄书房周遭景致的清幽。②在纷乱的战争环境下弟侄仍能静心读书,清幽的景致也是弟侄清静内心的体现。③作者借此表达了对弟侄勤勉专注求学态度的赞美之情。

【解析】本题考查鉴赏诗歌的形象、语言、技巧、思想内容等的能力。先初步解读诗歌颈联两句“窗竹影摇书案上,野泉声入砚池中”的意思,即:窗外竹子的影子还在书桌上摇摆,砚台中的墨汁好像发出了野外泉水的叮咚声。“竹影”与“泉声”,诗人分别从视觉和听觉角度表现弟侄书房周围景色的清幽、静谧。而“书案”与“砚池”则表现了弟侄“在干戈地”仍能静心读书,一切景语皆情语,弟侄书房周围景色的清幽、静谧正是主人公心境的体现,诗人借此赞美弟侄在纷乱的战争环境下仍能静心、好学、尚礼。

11.A【解析】本题考查鉴赏诗歌思想内容以及艺术手法的能力。A项,“渲染出阴郁萧森的气氛”表述错误,依据“太行天党气萧森”及注解②可知:“气萧森”是形容“太行天党”气势森然严肃之态;“长啸秋云白日阴”则是描绘稼轩墓地环境的苍凉的氛围,秋云笼罩的环境,渲染出的是森然严肃的气氛,说“阴郁”不妥。

12.示例:(1)诗人使用秋云、岁晚、夜寒、青山、春暮等意象渲染了苍凉的氛围,借景抒情,达到了情景交融的效果。(2)表现了辛弃疾渴望收复失地,却又壮志难酬、报国无门的苦痛,再加之作者对诗人的惋惜、对统治者的失望,全诗情怀悲壮感人。

【解析】本题考查鉴赏诗歌的形象、语言和表达技巧的能力。诗中选取的主要意象有“秋云”“岁晚”“夜寒”“春暮”“青山”等,营造了苍凉的意境;“英雄已尽中原泪” 表达辛弃疾渴望收复失地而又壮志难酬、报国无门的伤感之情;明代诗人张以宁途径辛弃疾墓地,生发无限感慨,表现了对民族英雄辛弃疾的景仰和对南宋小朝廷昏君佞臣的谴责。全诗沉郁苍凉,情怀悲壮。

13.B【解析】本题考查筛选并整合文中的信息的能力。B项,“前者是诗人的自觉,后者则由封建政治赋予”于文无据。

14.D【解析】本题考查分析论点、论据和论证方法的能力。D项,④段只是将诗人和社会的横向联系起来看,并无对比之意。

15.C【解析】本题考查分析概括作者在文中的观点态度的能力。A项,“其结果就是创作归于沉寂”错,原文是“创作上多数总是归于沉寂”;B项,不是任何人都可以在积极政治的推动下维系并加强其用世之心,原文强调“诗人当然也应该有良好的主观条件”;D项,“其用意就在于依靠官府信息,酝酿和创作伟大而丰富的作品”无中生有。

16.【作文指导】本题考查写作的能力。这是一篇材料作文。材料有多个对象,他们存在一个共性;每个对象都取得了非凡的成就。究其原因,每个人都在自己的工作岗位上,奋斗多年,潜心研究,心无旁骛。所以可以从“用心”“专注”等方面来写。

【例文】

用心一者,必成大事

亲爱的各位同学:

大家好,我是咱们学校XX届毕业的学生,今天能够回到母校参加“给学弟学妹留言”活动,我感到非常荣幸。毕业几年来,我有一个很深的领悟,那就是用心一者,必成大事。

大家还记得我们学过的《劝学》吗?《劝学》中有这样几句话“蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。”人也是这样。大凡有成就者,都绝非三心二意之人,而是能将心思专注于一个目标之上。他们行业虽然各有不同,但他们都做到了认准自己的方向,并沿着这一方向持续努力,最终成为了领先者、排头兵。

制作铁锅的匠人说,“三万六千锤,少一锤不行。你糊弄它,它就糊弄你。”的确,专注需要一颗诚心,不能有半点投机取巧,容不得一丝偷工减料。片面地追求速度,只是看重短期收益和小利小惠,就容易晃了眼、慌了神、走了样。无论从事哪个行业,一旦失去了专一和聚焦的耐心、韧劲,不仅让人“坐不住”,而且会不可避免地生出浮躁、逐利、急于求成的心态。

正是因为潜心于一业,才能从中获得自我肯定、获得内心充实,因而可以不计功名利禄、远离外界纷扰。作为高铁研磨的“第一把手”,宁允展认为“工匠就是凭手艺吃饭”,宁可辞去研磨班班长职务也要回到一线,他能掌握好车轮“脚踝”中0.05毫米的研磨空间,保证了京沪高铁试跑速度世界第一。有人说他是“不愿当官的大国工匠”,他却说“我不是完人,但我的产品一定是完美的”。若不能做到专注于一事,怎么能让作品达到完美呢?

用心专注,从来没有天赋和运气的成分,靠的是细心积累、信念支撑。焊接微小的焊缝时,怎么确保眨眼瞬间没有闪失?火箭“心脏”焊接人高凤林说,“如果这道工序需要十分钟不眨眼,那就十分钟不眨眼”。这“十分钟”换来的航天制造“零失误”的标准,源自他刚入行时的勤学苦练,从姿势到呼吸、从动作到心态,都超然众人。实践也证明,要成为大国工匠,就要长期、专注、持续地在一个领域内打磨,做人所不能及,进而掌握核心技能。

可以说通往“大国工匠”之路,是由每一分钟、每一秒钟组成的,走的每一步都算数。

在当下,注意力开始成为一种“稀缺资源”,谁下的功夫足够大、谁花的心思足够多,谁就能在竞争中领先一步。想一想,如果我们能够一心一意学习一个专业,一心一意做成一个事业,将会是一件多么幸福的事啊!

各位学弟学妹们,我们一辈子拥有的时间不是无限的,我们能够做的事也不是无限的。而只有以专注力托举起的精益求精,才能经得起时间的考验。让我们在用心专注中创造属于我们的辉煌吧!

XXX

X年X月X日

考试时间:120分钟 试卷满分:120分

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

一、基础题(18分)

1.下列各句中加点词语的解释,不正确的一项是( )(3分)?

A.愿逐月华流照君 逐:追随

B.算而今重到须惊 算:计算

C.烟涛微茫信难求 信:实在

D.势拔五岳掩赤城 拔:超出

2.下列各句中使用的修辞手法,与其他三句不同的一项是( )(3分)?

A.树头初日挂铜钲

B.飘飘何所似,天地一沙鸥

C.天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城

D.垆边人似月,皓腕凝霜雪

3.下列有关文学常识、作品内容的表述,有误的一项是( )(3分)?

A.《春江花月夜》沿用乐府旧题,抒写真挚动人的离情别绪及富有哲理意味的人生感慨,语言清新优美,韵律婉转悠扬,给人以澄澈空明、明丽自然的感觉。

B.词,是中国古代诗歌的一种。它形成于唐代,五代十国后开始兴盛,至宋代达到顶峰。词的流派有婉约派和豪放派等。

C.《梦游天姥吟留别》是一首游仙诗。此诗写诗人梦游仙府名山,着意奇特,构思精巧,意境雄阔。感慨深沉激烈,变化莫测,于虚无缥缈的描述中,寄寓着生活现实。

D.《菩萨蛮(人人尽说江南好)》是一首脍炙人口的中调,全词描写了江南的景色美、生活美和人物美,含蓄地表达了词人的思乡之情。

4.请从下面描写荷花的两句诗中任选一句,发挥想象,用自己的语言把它描绘成一幅美丽的画卷。(4分)

①嫩碧才平水,圆阴已蔽鱼。(《新荷》唐?李群玉)

②十里荷花带月看,花和月色一般般。(《月下看白莲》宋?杨公远)

要求:①紧扣诗句;②语言表达简明、生动;③至少运用一种修辞手法;④不超过50字。

5.请按照提示句内容及格式,仿写一句,要求意思相对应,字数相等,结构相似。(5分)

提示句:苏轼,赤壁岸边,一阕《念奴娇》,词采传千古。

仿写:

二、名篇名句默写(6分)?

6.补写下列句子中的空缺部分。

(1)《梦游天姥吟留别》中表现诗人对人生失意和深沉感慨的诗句是:“ , ”。

(2)《登岳阳楼》描写洞庭湖水浩瀚壮阔,无边无际的诗句是:“ , ”。

(3)《扬州慢》中描写红药自生自灭无人欣赏情形的诗句是“ , ”。

三、诗歌阅读(27分)

(一)阅读下面的诗歌,完成7~8题。(9分)

登岳阳楼

杜甫

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

7.下列对诗歌的赏析,不正确的一项是( )(3分)

A.首联虚实交错,今昔对照,开门见山,雄浑有力,过去是听说,今天终于得以登楼见到。

B.颔联写洞庭湖的浩瀚无边。洞庭湖划分开吴国与楚国,日月星辰都像在它上面漂浮着,波浪滔天,茫茫无际。写景如此壮阔,令人玩索不尽。

C.颈联写登楼所引发的个人身世之感,亲朋音讯全无,自己一身病痛,只剩下一条孤舟陪伴自己。但从整体看来,本联把前面阔大的境界变得狭窄了,稍显突兀,看不出二者的内在联系。

D.尾联诗人凭栏北望,不禁声泪俱下。昔日的远大抱负全成泡影,天下至今兵荒马乱,只有老泪纵横了。

8.“戎马关山北,凭轩涕泗流。”这涕泪之中,饱含着诗人怎样丰富的情感?(6分)

(二)阅读下面的诗歌,完成9~10题。(9分)

题弟侄书堂

唐·杜荀鹤①

何事居穷道不穷,乱时还与静时同。

家山虽在干戈地,弟侄常修礼乐风。

窗竹影摇书案上,野泉声入砚池中。

少年辛苦终身事,莫向光阴惰寸功。

【注】①杜荀鹤,晚唐诗人。曾经历黄巢之乱。

9.下列对这首诗的赏析不正确的一项是( )(3分)

A.首句两个“穷”字含义不同。前者指“生活贫穷”;而后者则作“穷尽”讲。

B.颔联上下两句形成对比,以战乱中社会的纷扰反衬了弟侄静心好学尚礼。

C.尾联是对侄子的慰勉之辞,作者以长辈的身份直抒胸臆赞美并鼓励了弟侄。

D.这首诗语言上通俗浅近,平易自然,仿佛从诗人心中流出,没有雕琢的痕迹。

10.诗歌颈联情景交融,请简析其妙处。(6分)

(三)阅读下面的诗歌,完成11~12小题。(9分)

过辛稼轩神道以吊①

(明)张以宁

长啸秋云白日阴,太行天党②气萧森。

英雄已尽中原泪,臣主元无北渡心。

岁晚阴符③仙蠹化,夜寒雄剑老龙吟。

青山万折东流去,春暮鹃啼宰④树林。

【注】①辛稼轩神道:辛弃疾葬于江西上饶,其墓侧驿路旁有“稼轩先生神道金字碑”。②太行天党:指辛弃疾当年在北方带兵聚义、共谋恢复中原的上党地区。③阴符:兵书。④宰:坟墓。

11.下面对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )(3分)

A.首联描写了稼轩墓地秋云笼罩的环境,渲染出阴郁萧森的气氛。

B.颔联中英雄泪与臣主心对比,解释了英雄壮志难酬的根本原因。

C.颈联以兵书被虫蛀、雄剑龙吟来暗指辛弃疾内心的无奈和不甘。

D.尾联中诗人化用辛词并运用典故,以慨叹英雄已逝,遗憾难消。

12.有人评价这首诗“意境苍凉,情怀悲壮”,请结合诗歌内容作简要赏析。(6分)

四、论述类文本阅读(9分)

阅读下面的文字,完成13~15题。

李杜诗歌创作与从政关系之初论

①李白杜甫一生从政时间并不长,但被朝廷和地方藩府征聘任用却不止一次,断断续续分布于他们一生好几个时期。两人生活经历受此左右,成为一个起伏不定的过程。考察政治对于两位大诗人思想创作的正面推动和影响,有助于认识中国古代诗歌创作与政治的关系。

②中国诗歌的传统是“言志”。魏晋以后有“缘情”说出现,但士大夫仍一致认为情必须是高尚的情。因而缘情在很大程度上只能看作言志的补充,即所言之志必须是情感的真实流露。情志合一,它的最高层次必然与政治相通。这样,对中国诗歌而言,政治之渗入与否,跟诗歌是否达到高层次常相联系。就诗人而言,古代诗人注定是在封建政治格局下生活,因而经常由封建政治赋予他们以理想与热情,构成他们与时代与社会现实生活的密切联系,诗歌所呈现的气象、风貌,也都与他们的政治介入有关。当士大夫自觉地承担起某种社会责任的时候,他的精神往往也相应地崇高起来。中国古代诗人可以不是政治家,但对政治必须有一种向心力,必须在政治方面有必要的体验和适度的介入。

③政治本身当然应该有它的积极内容。诗人当然也应该有良好的主观条件,鄙吝的人无论政治给他以怎样的拨动,也不可能有伟大的创作。但问题在于人的情志不可能恒定在一种状态下没有变化,即使是有高尚志趣的人,也不免会有松懈的时候。同样是杜甫,他可以高唱“盖棺事则已,此志常觊豁”;也可以低吟“浅把涓涓酒,深凭送此生”。在不同时期,心情和志趣显然是有变化的。李杜一生追求,经历了漫长的历程。在长途中就像一辆运行的机车,需要有动力补充。如何使李杜的用世之心,在关键时刻得到维系和加强,始终不倦地追求,执着地面对现实,仍然需要靠政治的强大摄动力,这在李杜的后期生活中表现得很明显。

④从诗人与社会的横向联系看,封建社会毕竟与资本主义社会不同。在中国封建时代尤其是它的前期,士大夫如果不卷入政治,一般就只有归向山林田园。穷乡僻壤的封闭,小生产者的狭窄天地,对他们的视野与情感,构成严重的限制和束缚,使他们与外部疏离,难得从时代生活中汲取创作的动力。甚至连诗歌创作,在死水一样的生活中也会变成多余。所以中国古代诗人如果真正回归农村,杜门不出,创作上多数总是归于沉寂。有人对李杜离开朝廷后仍与各方面官员交游有微辞,似乎毕竟未能免俗,其实这种交游正是与外界保持联系的重要途径。否则就只有陷入闭目塞听、彻底缄默的境地。总之,如李杜之所作,笔力雄壮,气象浑厚,具有强烈的时代气息、丰富的社会内容、深刻的人生体验,乃至达到堪称通乎天地万物、包含古今的程度,它是绝不可能指望产生于一般的甚至封闭的环境之中。其酝酿和创作,非有一种巨大的政治背景,并连同诗人自身都被适当地卷入不可。

13. 下列关于中国诗歌传统中情、志的理解,不符合原文意思的一项是( ?)(3分)

A. 言志是中国诗歌的传统,时间上要早于魏晋以后出现的“缘情”说。

B.情、志在士大夫看来,前者是诗人的自觉,后者则由封建政治赋予。

C. 缘情很大程度上是对言志的补充,所言之志必须是情感的真实流露。

D. 情志合一有层次之分,政治渗入与诗歌达到高层次有着密切的关联。

14. 下列对原文思路的分析,不正确的一项是( ? )(3分)

A. ①段引领全文。首先概括李白杜甫一生的从政特点,点明两人生活经历受政治影响,从而交代本文的写作意图。

B. ②段从中国诗歌的传统谈起,强调政治生活关联着诗歌气象风貌的呈现以及诗人精神气魄、高度责任感的形成。

C. ③段先指出伟大的创作所必需的主观条件,接着以李杜为例,阐释了政治的强大摄动力对诗人创作的积极作用。

D. ④段将诗人和社会横向对比,指出封闭的环境会限制诗人的才思,肯定了李杜与官员的交游,自然地收结全文。

15. 下列对原文观点的概括,正确的一项是( ?)(3分)

A. 在中国封建时代尤其是它的前期,士大夫如果不卷入政治,一般就只有归向于山林田园,其结果就是创作归于沉寂。

B. 诗人都不可能使其情志恒定在一种状态下,但却可以在积极政治的推动下维系并加强其用世之心,执着地面对现实。

C. 中国古代诗人可以不是政治家,但必须对政治有一种向心力,适度介入政治、体验政治,自觉承担起某种社会责任。

D. 李白杜甫在离开朝廷后,都与各方面的官员保持联系,其用意就在于依靠官府信息,酝酿和创作伟大而丰富的作品。

四、写作(60分)

16.阅读下面的材料,根据要求写作。

运维检修工赵学军,24年专注高压带电作业技术,从一名技校生成长为行业技术领军人物;车工王阳,守住三尺车床,一干33年,加工过的飞船零件100%合格;罗阳及其团队,为了让歼-15早日腾飞,潜心研究、心无旁骛,助推航空事业的发展;电焊行业公认的“巾帼英雄”王中美,从业18年,先后参与了40多座世界一流桥梁的前期焊接试验任务。王中美坦言,电焊工的工作看着火树银花很炫酷,但实际“又脏又苦又累”。炎热的夏天,经常需要扛着30多公斤的操作工具,裹着厚厚的防火服钻到狭小的空间内,忍受着50多摄氏度的高温,一丝不苟地完成焊接工作。工作结束后,王中美换下的衣服都能直接甩出水来。虽为女子,但王中美从来没有退缩过。

读了这些人的事迹,你一定会感触很深,假如你是毕业后回母校参加“给学弟学妹留言”演讲的一名学长,请结合材料和自己的实际,写一篇演讲稿。

要求:自选角度,确定立意,自拟标题;不要套作,不得抄袭,不得透露个人信息;不少于800字。

高中语文中国古代诗歌散文欣赏第二单元检测卷

参考答案

1.B【解析】本题考查词语的含义。B项,算,料想。

2.C【解析】本题考查修辞的辨识能力。C项,夸张,A、B、D项为比喻。

3.D【解析】本题考查文学常识的识记能力。D项,《菩萨蛮(人人尽说江南好)》是一首小令。五十八字以内为小令,五十九字至九十字为中调,九十一字以上为长调。

4. 夏日荷塘,娇嫩碧绿的荷叶像一把把绿伞刚好举出水面,阳光照进荷塘,荷阴映水,鱼儿在荷阴下悠闲地游来游去。

【解析】本题考查语言表达的简明、连贯、得体的能力。解答此题,要抓住描写对象荷花,展开联想和想象,运用描写、比喻、拟人等表现手法,将荷花的形象特点、周边的环境、采用动静结合的手法,来描绘出一幅优美的画卷。组织答案时,要紧扣诗句——第一句写夏日、碧荷、游鱼,第二句紧扣夏夜、月色、荷花来描写。

5. 屈原,汩罗江畔,一篇《离骚》赋,忠心动日月。

【解析】本题考查语句仿写的能力。首先分析所给的例句,“苏轼,赤壁岸边,一阕《念奴娇》,词采传千古”,“苏轼”是人名,“赤壁岸边”是地点,源自前者的作品,“一阕《念奴娇》”是前面作者的作品,“一阕”是数量词,构成偏正结构,“词采”是名词,“传千古”是动宾结构,是对前面作者的评价;分析完之后,可以回忆我们教材中学习过的篇目,如《离骚》,作者是屈原,地点是汨罗江边。最后按照所给例句的模式进行仿写即可。

6.(1)世间行乐亦如此,古来万事东流水(2)吴楚东南坼,乾坤日夜浮(3)念桥边红药,年年知为谁生。

7.C【解析】本题考查鉴赏诗歌的形象、语言和表达技巧与评价作者的观点态度、思想感情的能力。C项,“稍显突兀,看不出二者的内在联系”有误,阔大的境界更能激发人们的飘零之感,二者的内在联系也在此,看似变窄了,其实和前后更相称。颈联写政治生活坎坷,漂泊天涯,怀才不遇的心情。“亲朋无一字”,得不到精神和物质方面的任何援助;“老病有孤舟”,从大历三年正月自夔州携带妻儿、乘舟出峡以来,既“老”且“病”,作诗时已达57岁,身患肺病、风痹,右耳已聋,飘流湖湘,以舟为家,前途茫茫,何处安身,面对洞庭湖的汪洋浩淼,更加重了身世的孤危感。自叙如此落寞,于诗境极闷极狭的突变与对照中寓无限情意。

8. “戎马关山北”五字,体现出诗人胸中装有黎民社稷,无比宽广的襟怀。这涕泪之中,有对亲戚朋友的眷念,有年老孤独的悲伤,有对国家前途的忧虑,也有无以报国的自悼。

【解析】本题考查评价诗歌的思想感情的能力。作者在年老多病、漂泊无依的晚年登上岳阳楼,面对浩瀚博大的洞庭湖,感情是非常复杂的。要在理解全诗的基础上,结合整首诗的写作背景来揣摩这涕泪中复杂的感情。重点结合”戎马关山北“分析其对国事的担忧之情。

9. A【解析】本题考查鉴赏诗歌的形象、语言、技巧、思想内容等的能力。A项,“穷”并非生活的贫苦,而是境遇的困窘。“居穷道不穷”,指处于穷困之境仍要注重修养。

10. ①绿竹摇曳影落书案,泉水潺潺声来耳边,“竹影”与“泉声”表现了弟侄书房周遭景致的清幽。②在纷乱的战争环境下弟侄仍能静心读书,清幽的景致也是弟侄清静内心的体现。③作者借此表达了对弟侄勤勉专注求学态度的赞美之情。

【解析】本题考查鉴赏诗歌的形象、语言、技巧、思想内容等的能力。先初步解读诗歌颈联两句“窗竹影摇书案上,野泉声入砚池中”的意思,即:窗外竹子的影子还在书桌上摇摆,砚台中的墨汁好像发出了野外泉水的叮咚声。“竹影”与“泉声”,诗人分别从视觉和听觉角度表现弟侄书房周围景色的清幽、静谧。而“书案”与“砚池”则表现了弟侄“在干戈地”仍能静心读书,一切景语皆情语,弟侄书房周围景色的清幽、静谧正是主人公心境的体现,诗人借此赞美弟侄在纷乱的战争环境下仍能静心、好学、尚礼。

11.A【解析】本题考查鉴赏诗歌思想内容以及艺术手法的能力。A项,“渲染出阴郁萧森的气氛”表述错误,依据“太行天党气萧森”及注解②可知:“气萧森”是形容“太行天党”气势森然严肃之态;“长啸秋云白日阴”则是描绘稼轩墓地环境的苍凉的氛围,秋云笼罩的环境,渲染出的是森然严肃的气氛,说“阴郁”不妥。

12.示例:(1)诗人使用秋云、岁晚、夜寒、青山、春暮等意象渲染了苍凉的氛围,借景抒情,达到了情景交融的效果。(2)表现了辛弃疾渴望收复失地,却又壮志难酬、报国无门的苦痛,再加之作者对诗人的惋惜、对统治者的失望,全诗情怀悲壮感人。

【解析】本题考查鉴赏诗歌的形象、语言和表达技巧的能力。诗中选取的主要意象有“秋云”“岁晚”“夜寒”“春暮”“青山”等,营造了苍凉的意境;“英雄已尽中原泪” 表达辛弃疾渴望收复失地而又壮志难酬、报国无门的伤感之情;明代诗人张以宁途径辛弃疾墓地,生发无限感慨,表现了对民族英雄辛弃疾的景仰和对南宋小朝廷昏君佞臣的谴责。全诗沉郁苍凉,情怀悲壮。

13.B【解析】本题考查筛选并整合文中的信息的能力。B项,“前者是诗人的自觉,后者则由封建政治赋予”于文无据。

14.D【解析】本题考查分析论点、论据和论证方法的能力。D项,④段只是将诗人和社会的横向联系起来看,并无对比之意。

15.C【解析】本题考查分析概括作者在文中的观点态度的能力。A项,“其结果就是创作归于沉寂”错,原文是“创作上多数总是归于沉寂”;B项,不是任何人都可以在积极政治的推动下维系并加强其用世之心,原文强调“诗人当然也应该有良好的主观条件”;D项,“其用意就在于依靠官府信息,酝酿和创作伟大而丰富的作品”无中生有。

16.【作文指导】本题考查写作的能力。这是一篇材料作文。材料有多个对象,他们存在一个共性;每个对象都取得了非凡的成就。究其原因,每个人都在自己的工作岗位上,奋斗多年,潜心研究,心无旁骛。所以可以从“用心”“专注”等方面来写。

【例文】

用心一者,必成大事

亲爱的各位同学:

大家好,我是咱们学校XX届毕业的学生,今天能够回到母校参加“给学弟学妹留言”活动,我感到非常荣幸。毕业几年来,我有一个很深的领悟,那就是用心一者,必成大事。

大家还记得我们学过的《劝学》吗?《劝学》中有这样几句话“蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。”人也是这样。大凡有成就者,都绝非三心二意之人,而是能将心思专注于一个目标之上。他们行业虽然各有不同,但他们都做到了认准自己的方向,并沿着这一方向持续努力,最终成为了领先者、排头兵。

制作铁锅的匠人说,“三万六千锤,少一锤不行。你糊弄它,它就糊弄你。”的确,专注需要一颗诚心,不能有半点投机取巧,容不得一丝偷工减料。片面地追求速度,只是看重短期收益和小利小惠,就容易晃了眼、慌了神、走了样。无论从事哪个行业,一旦失去了专一和聚焦的耐心、韧劲,不仅让人“坐不住”,而且会不可避免地生出浮躁、逐利、急于求成的心态。

正是因为潜心于一业,才能从中获得自我肯定、获得内心充实,因而可以不计功名利禄、远离外界纷扰。作为高铁研磨的“第一把手”,宁允展认为“工匠就是凭手艺吃饭”,宁可辞去研磨班班长职务也要回到一线,他能掌握好车轮“脚踝”中0.05毫米的研磨空间,保证了京沪高铁试跑速度世界第一。有人说他是“不愿当官的大国工匠”,他却说“我不是完人,但我的产品一定是完美的”。若不能做到专注于一事,怎么能让作品达到完美呢?

用心专注,从来没有天赋和运气的成分,靠的是细心积累、信念支撑。焊接微小的焊缝时,怎么确保眨眼瞬间没有闪失?火箭“心脏”焊接人高凤林说,“如果这道工序需要十分钟不眨眼,那就十分钟不眨眼”。这“十分钟”换来的航天制造“零失误”的标准,源自他刚入行时的勤学苦练,从姿势到呼吸、从动作到心态,都超然众人。实践也证明,要成为大国工匠,就要长期、专注、持续地在一个领域内打磨,做人所不能及,进而掌握核心技能。

可以说通往“大国工匠”之路,是由每一分钟、每一秒钟组成的,走的每一步都算数。

在当下,注意力开始成为一种“稀缺资源”,谁下的功夫足够大、谁花的心思足够多,谁就能在竞争中领先一步。想一想,如果我们能够一心一意学习一个专业,一心一意做成一个事业,将会是一件多么幸福的事啊!

各位学弟学妹们,我们一辈子拥有的时间不是无限的,我们能够做的事也不是无限的。而只有以专注力托举起的精益求精,才能经得起时间的考验。让我们在用心专注中创造属于我们的辉煌吧!

XXX

X年X月X日

同课章节目录