统编版小升初语文总复习专项复习---改写句子 课件(42张)

文档属性

| 名称 | 统编版小升初语文总复习专项复习---改写句子 课件(42张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 327.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-10-03 20:26:18 | ||

图片预览

文档简介

改写句子

常见句式

扩句和缩句

被字句和把字句

陈述句和反问句

修改病句

(一)扩句

扩句就是在句子的“主干”上“添枝加叶”,

使句子的意思表达得更加具体、形象生动。

太阳升起。

金色的太阳慢慢地升起。

金色的太阳从东方地平线上慢慢地升起。

1、扩句一般采用局部扩句法。做题时找找句子中能扩的部分有哪几处。

2、扩句不能改变句子的原意。

3、如果对扩充部分有具体规定的应按规定扩句,如没作规定的,扩充内容一般不少于两处。

妈妈讲故事。(谁的妈妈?在什么地方?怎样地讲?讲什么故事?)

洪水淹没了村庄。

( )洪水( )淹没了( )村庄。

歌声飘荡在湖面上。

( )歌声( )飘荡在( )湖面上。

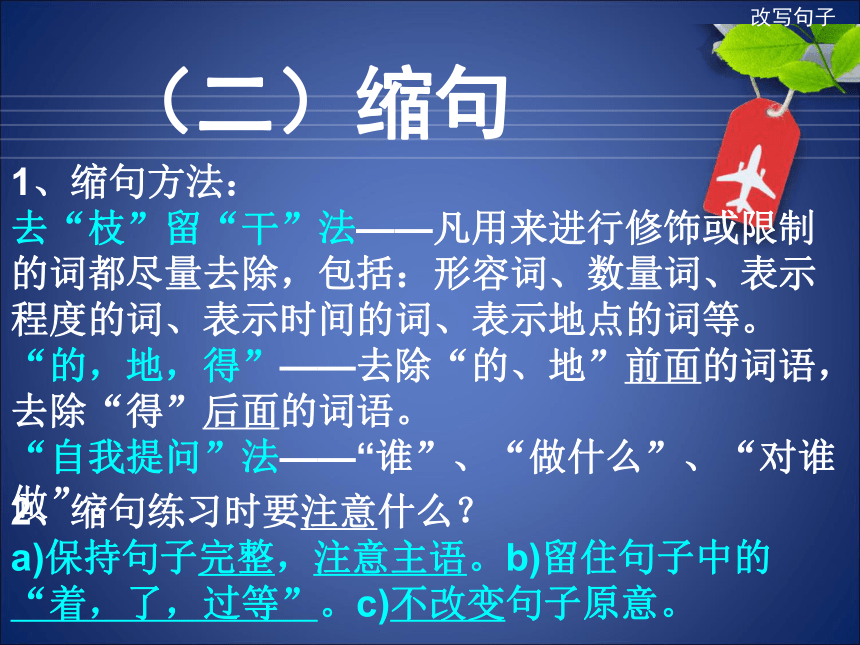

(二)缩句

1、缩句方法:

去“枝”留“干”法——凡用来进行修饰或限制的词都尽量去除,包括:形容词、数量词、表示程度的词、表示时间的词、表示地点的词等。

“的,地,得”——去除“的、地”前面的词语,去除“得”后面的词语。

“自我提问”法——“谁”、“做什么”、“对谁做”。

2、缩句练习时要注意什么?

a)保持句子完整,注意主语。b)留住句子中的“着,了,过等”。c)不改变句子原意。

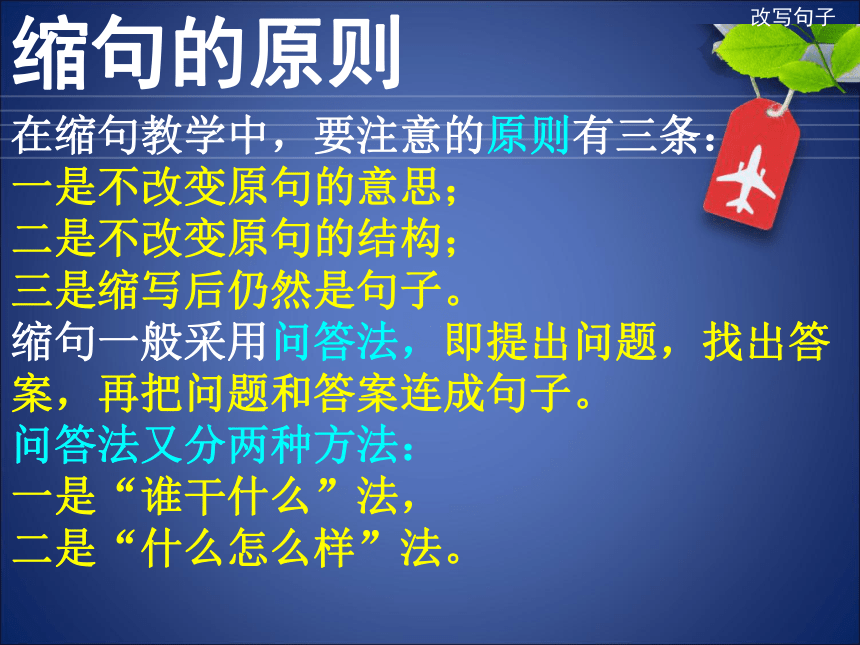

在缩句教学中,要注意的原则有三条:

一是不改变原句的意思;

二是不改变原句的结构;

三是缩写后仍然是句子。

缩句一般采用问答法,即提出问题,找出答案,再把问题和答案连成句子。

问答法又分两种方法:

一是“谁干什么”法,

二是“什么怎么样”法。

缩句的原则

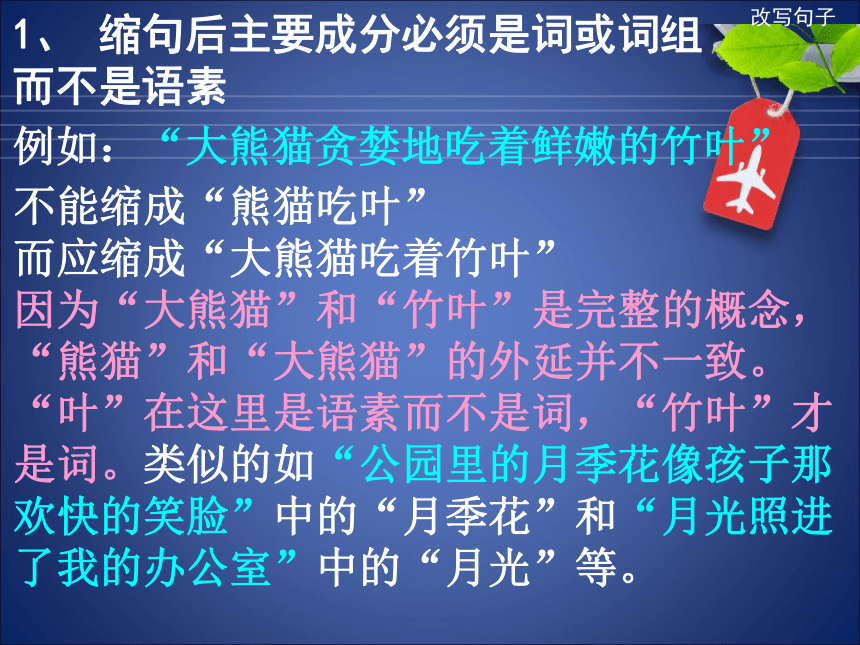

1、 缩句后主要成分必须是词或词组而不是语素

例如:“大熊猫贪婪地吃着鲜嫩的竹叶”

不能缩成“熊猫吃叶”

而应缩成“大熊猫吃着竹叶”

因为“大熊猫”和“竹叶”是完整的概念,“熊猫”和“大熊猫”的外延并不一致。“叶”在这里是语素而不是词,“竹叶”才是词。类似的如“公园里的月季花像孩子那欢快的笑脸”中的“月季花”和“月光照进了我的办公室”中的“月光”等。

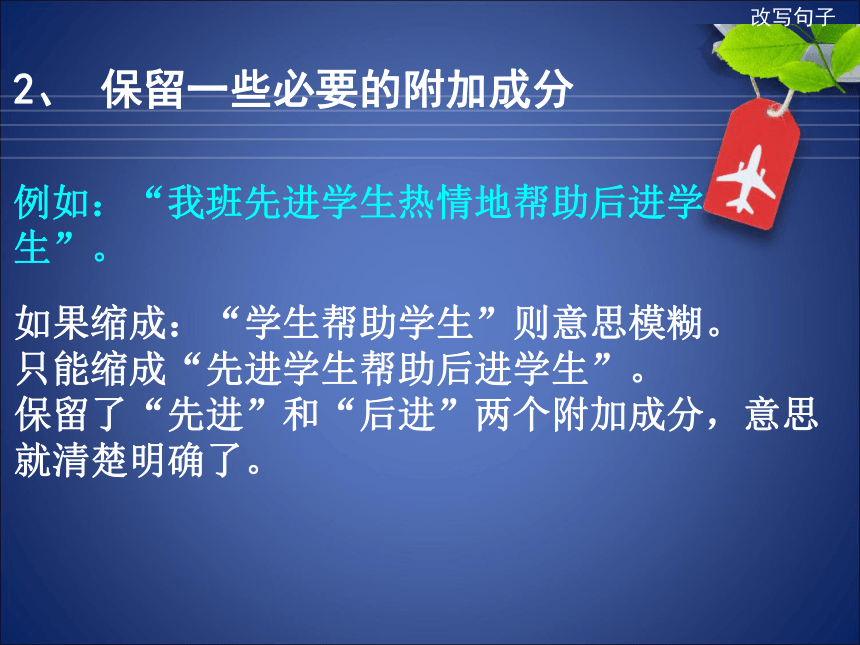

2、 保留一些必要的附加成分

例如:“我班先进学生热情地帮助后进学生”。

如果缩成:“学生帮助学生”则意思模糊。

只能缩成“先进学生帮助后进学生”。

保留了“先进”和“后进”两个附加成分,意思就清楚明确了。

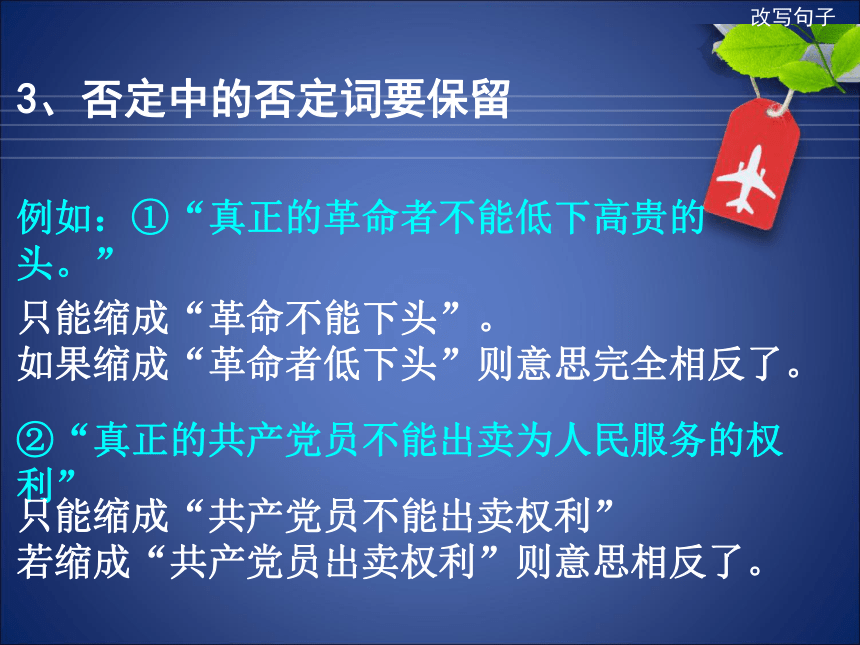

3、否定中的否定词要保留

例如:①“真正的革命者不能低下高贵的头。”

只能缩成“革命不能下头”。

如果缩成“革命者低下头”则意思完全相反了。

②“真正的共产党员不能出卖为人民服务的权利”

只能缩成“共产党员不能出卖权利”

若缩成“共产党员出卖权利”则意思相反了。

4、“把”字句、“被”字句中的“把”字和“被”字要保留

把字句和被字句在缩句中不能删掉,应保留其最简内容。

例:柔软的淤泥把高大的黄河象陷了下去。

若按照一般地缩句原则,就缩为“淤泥陷了下去”,这明显不合情理和不符原句意思;若缩为“黄河象陷了下去”,从语意上看似乎恰当,但在原句中,“高大的黄河象”只是受事体,而施事体则是“柔软的淤泥”,在缩句中,施事体、受事体都是句子的主干,应保留。因此,例句的正确缩句是:淤泥把黄河象陷了下去。由此可见,把字句在缩句中应保留“把+受事体”的内容。同样道理,被字句在缩句中也应保留“被+受事体”。

如:美丽的琥珀被波涛汹涌的大海卷到岸边。

缩句应为:琥珀被大海卷到岸边。

例如:“密密层层的枝叶把阳光挡住了”

应该缩成“枝叶把阳光挡住了”,而不能缩成“枝叶挡住了”。

5、谓语后面的“着”“了”“过”应保留

“着”字用在动词后面表示动作正在进行。

如:“她的旧围裙里兜着许多火柴”

若缩成“旧围裙里兜火柴”,是以前兜,还是现在兜?不明白。

“了”字用在动词后面表示动作已经完成。

如:“张老师给我们上了一堂有趣的课”

若缩成“张老师上课”,是正在上,还是上完了?不知道。

“过”字用在动词后面表示动作已经过去。

如:“我游览过红叶似火的香山”

若缩成“我游览香山”,是正在游览。还是曾经游览?不清楚。

6、复指成分应完整地保留

例如:“他们自己认真地进行了一年一度的考核”

应缩成“他们自己进行了考核”

若缩成“他们进行了考核”或“自己进行了考核”意思都不完整。

7、表示方位的词组作状语时应该完整地去掉

例如:“骏马在辽阔的草原上奔驰”

就缩成“骏马奔驰”

不能缩成“骏马在奔驰”

此外,像“在……下”、“在……里”“在……外”“在……中”等句子中表示方位的词组作状语时,都不能保留“在”字,应该同后面的状语一起完整地去掉。

8、 关于补语的处理

首先,动词谓语后面的补语一般应保留中心词。

如:“大片大片的雪花落在她的金黄的长头发上”

应缩成“雪花落在头发上”。若缩成“雪花落”则意思不明了。

其次,形容词后面的补语一般删去。

如“中奖后的老王高兴得跳起来”

可缩成“老王高兴”。

9、“地”和“得”两个助词在句中的结构成分不同,缩句时应辨清。

在缩句中,大家对“+地”的成分比较容易把握,对“得+”的成分把握就难的多了,往往出现误改。按照一般的语法结构,“+地”往往充当状语成分,“得+”往往充当补语成分。在缩句中,状语、补语都是“枝叶”,都应删掉。

例:“听到了这个消息,他激动地跳起来。”

缩句为:“他跳起来”;

“听到了这个消息,他激动得跳起来。”

缩句为“他激动”。

缩句应合情理、应符合句子原意。

在缩句中,我们不应硬套方法进行缩句,而要在理解句子原意的基础上,合情合理进行缩句。

例:可爱的小演员差点儿在舞台上滑倒。

若不细心理解句子原意的话,就可能会缩成“小演员滑倒”,而原句的意思是“差点儿”滑倒,并没有真的“滑倒”。在这里,“差点儿”虽是修饰成分,但不能去掉,因此,例句的正确缩句应是:小演员差点儿滑倒。

在缩句中,有的句子带有双谓语,双谓语在缩句时应保留。 如:老人们喜欢到湖边的树阴下去钓鱼。

很多同学都把这个句子缩成“老人们喜欢钓鱼。”或“老人们去钓鱼。”

这两个句子都没有正确理解句子原意,忽视了双谓语。

正确缩句应是:老人们喜欢去钓鱼。

第一组:缩句不能改变原句的主语

原句:广场上千万盏灯静静地照耀着天安门广场周围的宏伟建筑。

探讨

缩句:

A:灯照耀着建筑。

B:广场上千万盏灯照耀着宏伟建筑。

C:广场上灯照耀着建筑。

分析:缩句最重要的是不能改变原句的意思,特别是不能改变原句陈述的对象,即主语。另外,还要让压缩后的句子基本上像句话,不能缩得过分简略。

原句说的是“广场上”怎么样,而不是“灯”怎么样,A句改变了主语,当然也就改变了原句的意思;C句基本正确,但缩得过分简略;B句是正确的。

第二组:缩句不能改变原句的谓语

原句:夏天,老人们都爱到河边的树阴下钓鱼。

缩句:

A:老人们钓鱼。

B:夏天,老人们爱钓鱼。

C:夏天,老人们爱到树阴下钓鱼。

分析:缩句既不能改变原句的主语,也不能改变陈述主语的谓语,缩句只能压缩掉次要成分,如果是属于主要成分的词语,也不能压缩掉。

原句是说“夏天”怎么样,“老人们”爱好干什么,“爱好钓鱼”不等于“钓鱼”,A句把主语“夏天”改成了“老人们”;把谓语“爱”改成了“钓鱼”,明显改变了句子的原意;这个句子是说老人们爱好什么,并不是说他们干什么。B句把“到树阴下”误认为“钓鱼”的状语压缩掉了,其实“到树阴下”和“钓鱼”是两个连续的动作,都不能压缩掉。选C。

第三组:缩句不能改变原句的结构

原句:灰黑色的鸬鹚整齐地站在船舷上,像列队的士兵在等待命令。

缩句:

A:鸬鹚站在船舷上,在等待命令。

B:鸬鹚站在船舷上。

C:鸬鹚站在船舷上,像士兵。

分析:缩句不能改变原句的结构,如果原句是复句,压缩后应当还是复句。

原句是一个复句,前面的分句说鸬鹚站立的动作,后面的分句说它像什么。A句前半部分正确,后半部分把后面分句的主要动词“像”压缩掉了,把“等待命令”的主体“士兵”换成了鸬鹚,不符合原句意思;B句把原句砍掉了一半,当然更不行;C句没有把后面分句的意思表达完整,“等待命令”不能压缩掉。

正确的缩句应当是:鸬鹚站在船舷上,像士兵等待命令。

第四组:缩句不能把表示处所的词语改为表示事物的名词

原句:三棵大海棠树上开满了红红的花。

缩句:A:海棠树上开满了花。

B:海棠树开花。

C:海棠树开满了花。

分析:句子陈述的对象(主语),有的是人或事物,有的是某个处所,有时虽然只有一字之差,但所指却不一样,如“学校”和“学校里”。缩句时不能因为意思差不多就把表示处所的词语改为表示事物的。有一些补语和动词结合得很紧密,特别是那些短小的、甚至只有一个字的补语,缩句时不宜缩掉。

原句主语的中心词是“海棠树上”,而不是“海棠树”;谓语动词“开”后面有一个简短的补语“满”。B句改换了主语,缩去了简短补语,使句子失去了确定的时态,压缩后的句子意思很不确定,表达不出“海棠树上开满了花”的意思;C句改换了主语。A正确。

第五组:缩句不应当缩掉必要的简短补语

原句:岸边的柳树上挂满了亮晶晶的冰条儿。

缩句:

A:柳树上挂满了冰条儿。

B:柳树挂满了冰条儿。

C:柳树上挂冰条儿。

D:柳树挂冰条儿。

E:树挂冰条。

分析:这组句子同第四组相仿,简评如下:

A句,正确;B句,改换了主语;C句,缩去了不应当缩掉的简短补语“满”;D句,改换了主语,缩去了简短补语,缩后句子意思很不确定;E句,过分简略,既不像句子,也不像短语。

第六组:缩句时要保留必要的否定词

原句:生活在海洋中的鲸不是鱼类。

缩句:

A:鲸是鱼类。

B:鲸不是鱼类。

分析:原句是否定句,缩句时要保留否定词。如果把否定词压缩掉,句子的意思就变了。A句不妥,B句正确。

(二)被字句和把字句

“被字句”的基本格式是“谁被谁怎么样”。

其中前者的“谁”为被动者,后面的“谁”为主动者,而“怎么样”为动作。用公式来表示即:

被字句=被动者+被+主动者+动作成分

例:太阳被乌云遮住了。

(太阳为“被动者”,乌云为“主动者”,遮住了为“动作”。)

“把字句”的基本格式是“谁把谁怎么样”。

其中前者的“谁”为主动者,后面的“谁”为被动者,而“怎么样”为动作。用公式来表示即:

把字句=主动者+把+被动者+动作成分

例:弟弟把水喝了。

(弟弟为“主动者”,水为“被动者”,喝了为“动作”。)

例如:风 把 树叶 吹落了。(把字句)

主动者 被动者

树叶 被 风 吹落了。(被字句)

被动者 主动者

从上面的例子中可以看出,“把字句”和“被字句”的互换,首先要找出句中的”主动者“和”被动者”,再“主被换位,把被互换”即可。

在互换中,句子中出现的成分不能随意丢掉。

例:茂密的树林把太阳遮住了。(把字句)

变换后: 太阳被树林遮住了。

(被子句中把“茂密的”丢掉了,因此是错误的。 )

在互换中,句中的词语搭配不能改变。

例:八路军把全部敌人消灭了。(把字句)

变换后:敌人被八路军全部消灭了。

(原句中为“全部敌人”,但互换后的被字句中把全部放在了敌人之后,因此是错误的。)

(三)陈述句和反问句

改写陈述句的要求

1、删去疑问词:难道、怎么、怎能、哪 里……

2、找否定词:不,非,没有……

3、删去语气词:呢,吗

4、把问号改成句号。

5、读一读,句子的意思不能改变。

1、像这样一条多灾多难的祸河,怎么能成为中华民族的“摇篮”呢?

______________________________

2、遇到困难,我们共产党员怎么能退缩呢?

______________________________

3、小姑娘纯洁的心灵,不正像一朵含苞欲放的花蕾吗 ?

_____________________________

4、 巴掌大的地方怎么能踢球呢?

______________________________

1、加疑问词:难道、怎么、怎能、哪 里……

2、找否定词:不,非,没有……

3、加语气词:呢,吗

4、把句号改成问号。

5、读一读,句子的意思不能改变。

改写反问句的要求

叶圣陶先生要见我这样一个中学生,我把这当成人生中的一件大事。

叶圣陶先生要见我这样一个中学生,我怎能不把这当成人生中的一件大事呢?

1、我们不会忘记党的恩情。

_____________________________

2、坡度这么大,火车爬不上去。

_____________________________

3、人类需要勇于实践的人。

_____________________________

4、可爱的小女孩是我的好朋友。

_____________________________

5、 你应该相信我。

______________________________

(四)修改病句

①删;②调;③换;④补.

①?? 读:读懂句子表达的意思。

②?? 查:查出病因。

③?? 改:对表达不清楚的地方进行修改。

④检查:检查修改后的句子是否完全正确。

修改原则

我有一次看见小军经常到网吧上网。

前后矛盾

我喝了一杯牛奶和一块蛋糕。

搭配不当

现代信息技术这门课对我很感兴趣。

语序颠倒

同学们都响应“人人动手,绿化祖国”。

成分残缺

考试结束了,他首先第一个走出教室。

重复啰嗦

她虽然上课很认真,而且作业也认真完成。

关联词运用不当

我一边帮妈妈架毛线一边写作业。

我的腿好细又好粗。

下班了,爸爸陆陆续续地回来。

听了这个笑话,我不约而同地笑了起来 。

1、大家都讲卫生,健康和疾病就有了保证。

2、万里长城、故宫博物院和南京长江大桥是中外游客向往的古迹。

3、联欢会上,同学们唱了许多动听的歌和舞蹈

4、这个问题引起来大家的沉醉。

5、我们的生活水平在不断改善。

6、我不禁忍不住为王民精彩的表演而喝彩。

7、父亲保持着他那经常惯有的严峻态度。

8、我们讨论了并且听了陈飞的报告。

9、 历史博物馆展出了两千多年前的新出土的一大批文物 。

10、看了这部电视剧,留下了深刻的印象。

常见句式

扩句和缩句

被字句和把字句

陈述句和反问句

修改病句

(一)扩句

扩句就是在句子的“主干”上“添枝加叶”,

使句子的意思表达得更加具体、形象生动。

太阳升起。

金色的太阳慢慢地升起。

金色的太阳从东方地平线上慢慢地升起。

1、扩句一般采用局部扩句法。做题时找找句子中能扩的部分有哪几处。

2、扩句不能改变句子的原意。

3、如果对扩充部分有具体规定的应按规定扩句,如没作规定的,扩充内容一般不少于两处。

妈妈讲故事。(谁的妈妈?在什么地方?怎样地讲?讲什么故事?)

洪水淹没了村庄。

( )洪水( )淹没了( )村庄。

歌声飘荡在湖面上。

( )歌声( )飘荡在( )湖面上。

(二)缩句

1、缩句方法:

去“枝”留“干”法——凡用来进行修饰或限制的词都尽量去除,包括:形容词、数量词、表示程度的词、表示时间的词、表示地点的词等。

“的,地,得”——去除“的、地”前面的词语,去除“得”后面的词语。

“自我提问”法——“谁”、“做什么”、“对谁做”。

2、缩句练习时要注意什么?

a)保持句子完整,注意主语。b)留住句子中的“着,了,过等”。c)不改变句子原意。

在缩句教学中,要注意的原则有三条:

一是不改变原句的意思;

二是不改变原句的结构;

三是缩写后仍然是句子。

缩句一般采用问答法,即提出问题,找出答案,再把问题和答案连成句子。

问答法又分两种方法:

一是“谁干什么”法,

二是“什么怎么样”法。

缩句的原则

1、 缩句后主要成分必须是词或词组而不是语素

例如:“大熊猫贪婪地吃着鲜嫩的竹叶”

不能缩成“熊猫吃叶”

而应缩成“大熊猫吃着竹叶”

因为“大熊猫”和“竹叶”是完整的概念,“熊猫”和“大熊猫”的外延并不一致。“叶”在这里是语素而不是词,“竹叶”才是词。类似的如“公园里的月季花像孩子那欢快的笑脸”中的“月季花”和“月光照进了我的办公室”中的“月光”等。

2、 保留一些必要的附加成分

例如:“我班先进学生热情地帮助后进学生”。

如果缩成:“学生帮助学生”则意思模糊。

只能缩成“先进学生帮助后进学生”。

保留了“先进”和“后进”两个附加成分,意思就清楚明确了。

3、否定中的否定词要保留

例如:①“真正的革命者不能低下高贵的头。”

只能缩成“革命不能下头”。

如果缩成“革命者低下头”则意思完全相反了。

②“真正的共产党员不能出卖为人民服务的权利”

只能缩成“共产党员不能出卖权利”

若缩成“共产党员出卖权利”则意思相反了。

4、“把”字句、“被”字句中的“把”字和“被”字要保留

把字句和被字句在缩句中不能删掉,应保留其最简内容。

例:柔软的淤泥把高大的黄河象陷了下去。

若按照一般地缩句原则,就缩为“淤泥陷了下去”,这明显不合情理和不符原句意思;若缩为“黄河象陷了下去”,从语意上看似乎恰当,但在原句中,“高大的黄河象”只是受事体,而施事体则是“柔软的淤泥”,在缩句中,施事体、受事体都是句子的主干,应保留。因此,例句的正确缩句是:淤泥把黄河象陷了下去。由此可见,把字句在缩句中应保留“把+受事体”的内容。同样道理,被字句在缩句中也应保留“被+受事体”。

如:美丽的琥珀被波涛汹涌的大海卷到岸边。

缩句应为:琥珀被大海卷到岸边。

例如:“密密层层的枝叶把阳光挡住了”

应该缩成“枝叶把阳光挡住了”,而不能缩成“枝叶挡住了”。

5、谓语后面的“着”“了”“过”应保留

“着”字用在动词后面表示动作正在进行。

如:“她的旧围裙里兜着许多火柴”

若缩成“旧围裙里兜火柴”,是以前兜,还是现在兜?不明白。

“了”字用在动词后面表示动作已经完成。

如:“张老师给我们上了一堂有趣的课”

若缩成“张老师上课”,是正在上,还是上完了?不知道。

“过”字用在动词后面表示动作已经过去。

如:“我游览过红叶似火的香山”

若缩成“我游览香山”,是正在游览。还是曾经游览?不清楚。

6、复指成分应完整地保留

例如:“他们自己认真地进行了一年一度的考核”

应缩成“他们自己进行了考核”

若缩成“他们进行了考核”或“自己进行了考核”意思都不完整。

7、表示方位的词组作状语时应该完整地去掉

例如:“骏马在辽阔的草原上奔驰”

就缩成“骏马奔驰”

不能缩成“骏马在奔驰”

此外,像“在……下”、“在……里”“在……外”“在……中”等句子中表示方位的词组作状语时,都不能保留“在”字,应该同后面的状语一起完整地去掉。

8、 关于补语的处理

首先,动词谓语后面的补语一般应保留中心词。

如:“大片大片的雪花落在她的金黄的长头发上”

应缩成“雪花落在头发上”。若缩成“雪花落”则意思不明了。

其次,形容词后面的补语一般删去。

如“中奖后的老王高兴得跳起来”

可缩成“老王高兴”。

9、“地”和“得”两个助词在句中的结构成分不同,缩句时应辨清。

在缩句中,大家对“+地”的成分比较容易把握,对“得+”的成分把握就难的多了,往往出现误改。按照一般的语法结构,“+地”往往充当状语成分,“得+”往往充当补语成分。在缩句中,状语、补语都是“枝叶”,都应删掉。

例:“听到了这个消息,他激动地跳起来。”

缩句为:“他跳起来”;

“听到了这个消息,他激动得跳起来。”

缩句为“他激动”。

缩句应合情理、应符合句子原意。

在缩句中,我们不应硬套方法进行缩句,而要在理解句子原意的基础上,合情合理进行缩句。

例:可爱的小演员差点儿在舞台上滑倒。

若不细心理解句子原意的话,就可能会缩成“小演员滑倒”,而原句的意思是“差点儿”滑倒,并没有真的“滑倒”。在这里,“差点儿”虽是修饰成分,但不能去掉,因此,例句的正确缩句应是:小演员差点儿滑倒。

在缩句中,有的句子带有双谓语,双谓语在缩句时应保留。 如:老人们喜欢到湖边的树阴下去钓鱼。

很多同学都把这个句子缩成“老人们喜欢钓鱼。”或“老人们去钓鱼。”

这两个句子都没有正确理解句子原意,忽视了双谓语。

正确缩句应是:老人们喜欢去钓鱼。

第一组:缩句不能改变原句的主语

原句:广场上千万盏灯静静地照耀着天安门广场周围的宏伟建筑。

探讨

缩句:

A:灯照耀着建筑。

B:广场上千万盏灯照耀着宏伟建筑。

C:广场上灯照耀着建筑。

分析:缩句最重要的是不能改变原句的意思,特别是不能改变原句陈述的对象,即主语。另外,还要让压缩后的句子基本上像句话,不能缩得过分简略。

原句说的是“广场上”怎么样,而不是“灯”怎么样,A句改变了主语,当然也就改变了原句的意思;C句基本正确,但缩得过分简略;B句是正确的。

第二组:缩句不能改变原句的谓语

原句:夏天,老人们都爱到河边的树阴下钓鱼。

缩句:

A:老人们钓鱼。

B:夏天,老人们爱钓鱼。

C:夏天,老人们爱到树阴下钓鱼。

分析:缩句既不能改变原句的主语,也不能改变陈述主语的谓语,缩句只能压缩掉次要成分,如果是属于主要成分的词语,也不能压缩掉。

原句是说“夏天”怎么样,“老人们”爱好干什么,“爱好钓鱼”不等于“钓鱼”,A句把主语“夏天”改成了“老人们”;把谓语“爱”改成了“钓鱼”,明显改变了句子的原意;这个句子是说老人们爱好什么,并不是说他们干什么。B句把“到树阴下”误认为“钓鱼”的状语压缩掉了,其实“到树阴下”和“钓鱼”是两个连续的动作,都不能压缩掉。选C。

第三组:缩句不能改变原句的结构

原句:灰黑色的鸬鹚整齐地站在船舷上,像列队的士兵在等待命令。

缩句:

A:鸬鹚站在船舷上,在等待命令。

B:鸬鹚站在船舷上。

C:鸬鹚站在船舷上,像士兵。

分析:缩句不能改变原句的结构,如果原句是复句,压缩后应当还是复句。

原句是一个复句,前面的分句说鸬鹚站立的动作,后面的分句说它像什么。A句前半部分正确,后半部分把后面分句的主要动词“像”压缩掉了,把“等待命令”的主体“士兵”换成了鸬鹚,不符合原句意思;B句把原句砍掉了一半,当然更不行;C句没有把后面分句的意思表达完整,“等待命令”不能压缩掉。

正确的缩句应当是:鸬鹚站在船舷上,像士兵等待命令。

第四组:缩句不能把表示处所的词语改为表示事物的名词

原句:三棵大海棠树上开满了红红的花。

缩句:A:海棠树上开满了花。

B:海棠树开花。

C:海棠树开满了花。

分析:句子陈述的对象(主语),有的是人或事物,有的是某个处所,有时虽然只有一字之差,但所指却不一样,如“学校”和“学校里”。缩句时不能因为意思差不多就把表示处所的词语改为表示事物的。有一些补语和动词结合得很紧密,特别是那些短小的、甚至只有一个字的补语,缩句时不宜缩掉。

原句主语的中心词是“海棠树上”,而不是“海棠树”;谓语动词“开”后面有一个简短的补语“满”。B句改换了主语,缩去了简短补语,使句子失去了确定的时态,压缩后的句子意思很不确定,表达不出“海棠树上开满了花”的意思;C句改换了主语。A正确。

第五组:缩句不应当缩掉必要的简短补语

原句:岸边的柳树上挂满了亮晶晶的冰条儿。

缩句:

A:柳树上挂满了冰条儿。

B:柳树挂满了冰条儿。

C:柳树上挂冰条儿。

D:柳树挂冰条儿。

E:树挂冰条。

分析:这组句子同第四组相仿,简评如下:

A句,正确;B句,改换了主语;C句,缩去了不应当缩掉的简短补语“满”;D句,改换了主语,缩去了简短补语,缩后句子意思很不确定;E句,过分简略,既不像句子,也不像短语。

第六组:缩句时要保留必要的否定词

原句:生活在海洋中的鲸不是鱼类。

缩句:

A:鲸是鱼类。

B:鲸不是鱼类。

分析:原句是否定句,缩句时要保留否定词。如果把否定词压缩掉,句子的意思就变了。A句不妥,B句正确。

(二)被字句和把字句

“被字句”的基本格式是“谁被谁怎么样”。

其中前者的“谁”为被动者,后面的“谁”为主动者,而“怎么样”为动作。用公式来表示即:

被字句=被动者+被+主动者+动作成分

例:太阳被乌云遮住了。

(太阳为“被动者”,乌云为“主动者”,遮住了为“动作”。)

“把字句”的基本格式是“谁把谁怎么样”。

其中前者的“谁”为主动者,后面的“谁”为被动者,而“怎么样”为动作。用公式来表示即:

把字句=主动者+把+被动者+动作成分

例:弟弟把水喝了。

(弟弟为“主动者”,水为“被动者”,喝了为“动作”。)

例如:风 把 树叶 吹落了。(把字句)

主动者 被动者

树叶 被 风 吹落了。(被字句)

被动者 主动者

从上面的例子中可以看出,“把字句”和“被字句”的互换,首先要找出句中的”主动者“和”被动者”,再“主被换位,把被互换”即可。

在互换中,句子中出现的成分不能随意丢掉。

例:茂密的树林把太阳遮住了。(把字句)

变换后: 太阳被树林遮住了。

(被子句中把“茂密的”丢掉了,因此是错误的。 )

在互换中,句中的词语搭配不能改变。

例:八路军把全部敌人消灭了。(把字句)

变换后:敌人被八路军全部消灭了。

(原句中为“全部敌人”,但互换后的被字句中把全部放在了敌人之后,因此是错误的。)

(三)陈述句和反问句

改写陈述句的要求

1、删去疑问词:难道、怎么、怎能、哪 里……

2、找否定词:不,非,没有……

3、删去语气词:呢,吗

4、把问号改成句号。

5、读一读,句子的意思不能改变。

1、像这样一条多灾多难的祸河,怎么能成为中华民族的“摇篮”呢?

______________________________

2、遇到困难,我们共产党员怎么能退缩呢?

______________________________

3、小姑娘纯洁的心灵,不正像一朵含苞欲放的花蕾吗 ?

_____________________________

4、 巴掌大的地方怎么能踢球呢?

______________________________

1、加疑问词:难道、怎么、怎能、哪 里……

2、找否定词:不,非,没有……

3、加语气词:呢,吗

4、把句号改成问号。

5、读一读,句子的意思不能改变。

改写反问句的要求

叶圣陶先生要见我这样一个中学生,我把这当成人生中的一件大事。

叶圣陶先生要见我这样一个中学生,我怎能不把这当成人生中的一件大事呢?

1、我们不会忘记党的恩情。

_____________________________

2、坡度这么大,火车爬不上去。

_____________________________

3、人类需要勇于实践的人。

_____________________________

4、可爱的小女孩是我的好朋友。

_____________________________

5、 你应该相信我。

______________________________

(四)修改病句

①删;②调;③换;④补.

①?? 读:读懂句子表达的意思。

②?? 查:查出病因。

③?? 改:对表达不清楚的地方进行修改。

④检查:检查修改后的句子是否完全正确。

修改原则

我有一次看见小军经常到网吧上网。

前后矛盾

我喝了一杯牛奶和一块蛋糕。

搭配不当

现代信息技术这门课对我很感兴趣。

语序颠倒

同学们都响应“人人动手,绿化祖国”。

成分残缺

考试结束了,他首先第一个走出教室。

重复啰嗦

她虽然上课很认真,而且作业也认真完成。

关联词运用不当

我一边帮妈妈架毛线一边写作业。

我的腿好细又好粗。

下班了,爸爸陆陆续续地回来。

听了这个笑话,我不约而同地笑了起来 。

1、大家都讲卫生,健康和疾病就有了保证。

2、万里长城、故宫博物院和南京长江大桥是中外游客向往的古迹。

3、联欢会上,同学们唱了许多动听的歌和舞蹈

4、这个问题引起来大家的沉醉。

5、我们的生活水平在不断改善。

6、我不禁忍不住为王民精彩的表演而喝彩。

7、父亲保持着他那经常惯有的严峻态度。

8、我们讨论了并且听了陈飞的报告。

9、 历史博物馆展出了两千多年前的新出土的一大批文物 。

10、看了这部电视剧,留下了深刻的印象。