人教版高中历史选修一9.2《维新运动的兴起》课件 (50PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版高中历史选修一9.2《维新运动的兴起》课件 (50PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-10-05 18:23:20 | ||

图片预览

文档简介

第九单元:

林则徐

【近代思想解放的先驱者】

魏 源

康有为

梁启超

谭嗣同

严 复

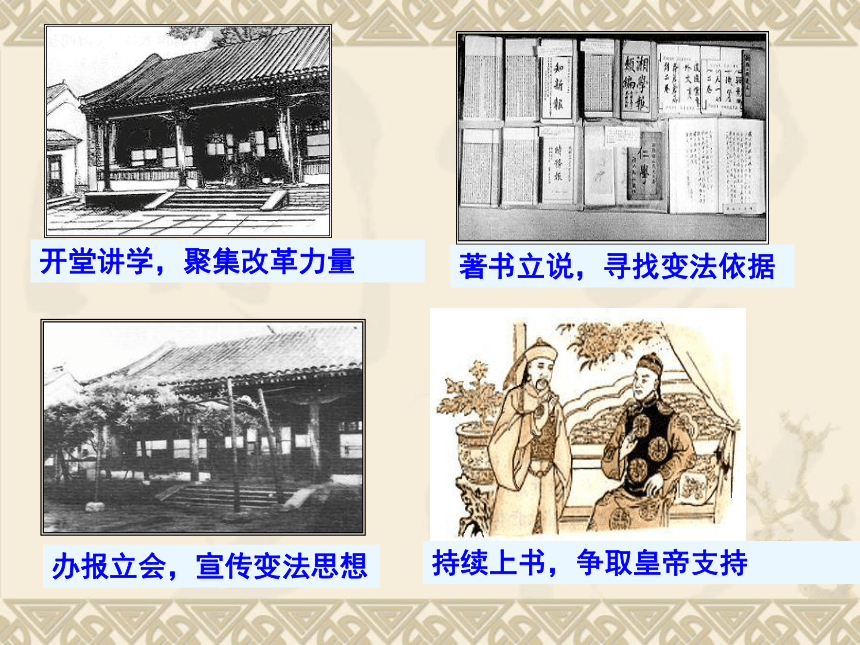

著书立说,寻找变法依据

开堂讲学,聚集改革力量

办报立会,宣传变法思想

持续上书,争取皇帝支持

我们自古以来,

就有埋头苦干的人,

就有拼命硬干的人,

就有为民请命的人,

就有舍身求法的人,

这就是中国的脊梁。——鲁迅

一个懂得尊重思想的民族,才会诞生伟大的思想。一个拥有伟大思想的国家,才能拥有不断前行的力量。 ——《大国崛起》解说词

他们处于多灾多难之世,怀忧国忧时之思;向西方寻求真理,为中国寻找出路,成为最自觉的承担时代使命的社会力量。 ——陈旭麓

第二课 维新运动的兴起

一、早期改良思潮:

1、维新派的出现原因:

民族资本主义和民族资产阶级产生;

“向西方学习”新思潮影响;

洋务运动弊端使人们寻求新出路。

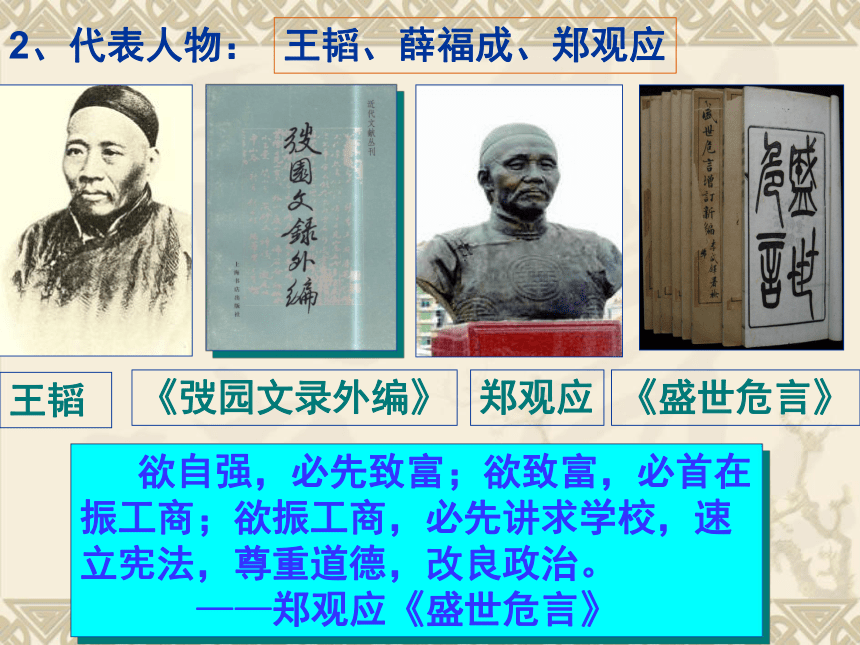

王韬

《弢园文录外编》

郑观应

《盛世危言》

欲自强,必先致富;欲致富,必首在振工商;欲振工商,必先讲求学校,速立宪法,尊重道德,改良政治。

——郑观应《盛世危言》

2、代表人物:

王韬、薛福成、郑观应

3、思想主张:

(1)经济上,振兴工商业,发展资本主义,增强国家的经济实力,通过“商战”同外国资本主义进行竞争;

(2)政治上,学习西方先进的制度,设立议院,实行君主立宪,从政治上保障资本主义的顺利发展。

(3)文教,兴办学校,学习西方科学知识;

反映民族资产阶级的利益和要求,为维新运动做了理论准备,起了承上启下作用;但没有形成完整的理论,也没有付诸实践。

早期维新派的思想主张,明显地属于资产阶级的性质,反映了民族资产阶级在政治、经济上的利益和要求。它不仅比鸦片战争时期地主阶级改革派的思想前进了一大步,而且与洋务派划清了界线,同时为资产阶级维新运动做了理论上的准备,起了承上启下的作用。

4、评价:

1.讲学:

2.上书:

3.成立政治团体:

4.创办刊物:

5.设立学会、学堂、报馆:

6.论战:

广州万木草堂

1895年“公车上书”

1895年北京强学会

<<万国公报>>、<<中外纪闻>>、<<时务报>>、<<国闻报>>

维新派同顽固派论战

二 康有为及其变法思想:

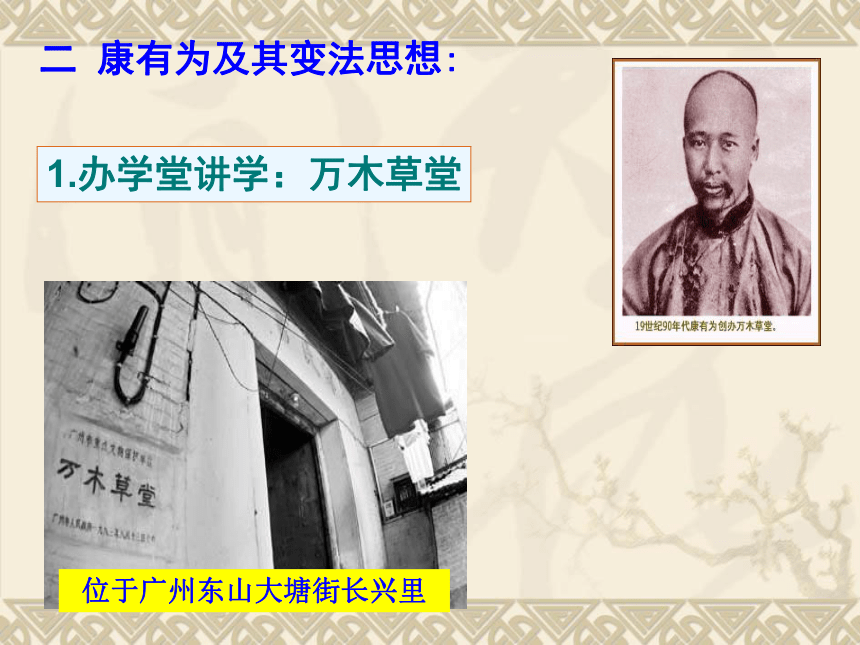

二 康有为及其变法思想:

1.办学堂讲学:万木草堂

位于广州东山大塘街长兴里

2.著书立说:

(1)思想:

从儒家思想中寻找变法理论依据,提出人类社会的进化过程要经过“据乱世”“升平世(小康)”和“太平世(大同)”三个发展阶段的理论。

(2)著作:

《新学伪经考》

《孔子改制考》

这就打击了正统思想赖以立论的基础,为变法维新开拓了思路。

抵制封建顽固派对变法维新的阻扰和压力,为变法活动制造历史根据。

《新学伪经考》、《孔子改

制考》 —维新变法理论基础

材料 “布衣改制,事大骇人,故不如与之先王,既不惊人,自可避祸” . ——康有为

根据上则材料回答康有为维新思想的特点是什么?这说明了什么?为什么具有这样的特点?

特点:借孔子的名义宣传维新思想

说明:反映了资产阶级的软弱妥协

原因:资本主义经济发展不充分

【合作探究】:材料参见教材“学思之窗”,回答:康有为借助诠释儒家经典来宣传维新主张的利弊得失各是什么?

提示:利在以儒家思想为武器,以孔子为旗号,巧妙地宣传了资产阶级的改良思想;弊在反映出资产阶级改良派的政治软弱性,这使他们不可能真正与封建思想彻底决裂。

(3)特点:

把西方资产阶级政治学说同传统的儒家思想相结合(从传统的儒家思想中为变法寻找理论依据)或(托古改制)

据乱世

生平世

太平世

君主专制

君主立宪

民主共和

(4)评价:

利:减少改革阻力,有利于宣传维新思想;

弊:反映资产阶级改良派的政治软弱性,这使他们不可能与封建思想彻底决裂。

②特点:

③评价:

1895年公车上书——标志维新思

潮发展成为爱国救亡的政治运动.

3.上书:

(3)影响:

(1)时间:

(2)内容:

提出“拒和、迁都、变法”三项主张;

使维新思潮发展成为爱国救亡的政治运动。

1895年

4.创办报刊:《中外纪闻》

为了扩大变法维新的影响,1895年8月17日,康有为在北京创办了维新派的第一份报纸《万国公报》,后改名《中外纪闻》,由梁启超等人编辑撰稿,宣传西学,鼓吹变法。初印一千份,后增至三千份,随《邸报》免费赠给京官,以便开通风气,由是在官员中产生了很大的影响。

5.组织学会:成立强学会

(1)时间、

(2)宗旨:

(3)参与阶层:

(1)时间、地点:

1895年8月,北京→上海分会

(2)宗旨:

研习西学,交流变法思想。

(3)参与阶层:

康有为等维新派发起,翁同龢、张之洞等中央和地方官员的支持,外国传教士加入。

1897年底,全国出现了讲求维新变法的政治性学会33个,新式学堂17所,报刊19种;到了1898年,学会、学堂、报馆合计达300多所。

国闻报

强学会

中外纪闻

保国会

时务学堂

时务报

强学会

强学报

万木草堂

6.论战:维新派同顽固派论战

论战的焦点

封建顽固派

维新派

维新派与顽固派的论战

要不要

维新变法

要不要兴民权、实行君主立宪制

要不要提倡西学,改革教育制度

祖宗之法不可变

宁亡国不可变法

变者天下之公理

反对兴民权、设议院,实行君主立宪

实行君民共主的君主立宪政权

坚持科举取土,反对西学

变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举

三、梁启超与《时务报》:

1、梁启超:

(1)生平简介:

(2)维新活动:

①创办《时务报》,担任主笔:

时间——1896年;地点——上海。

②发表《变法通议》,宣传维新变法:

内容:

影响:

梁启超

内容:学习西方资本主义国家的政治制度和文化教育制度。

a.政治制度:主张“伸民权”“设议院”,实行君主立宪制度;

B.文教制度:主张改革科举制度,培养有用人才,大力发展近代工业。

影响:深受社会各阶层人士欢迎,大大推动了编发维新思想的广泛传播。

2、谭嗣同:

(1)生平简介:

(2)维新活动:

①发表《仁学》,提出“冲决君主之网罗”。(1897年)

②协助湖南巡抚陈宝箴创办时务学堂,为变法维新培养人才,推动湖南维新运动的蓬勃开展。(1897年)

谭嗣同

3、严复:

(1)生平简介:

(2)活动与主张:

①在天津创办《国闻报》,

宣传维新变法思想;(1897年)

②介绍西方社会进化论名著《天演论》,

阐明维新变法主张:

内容:

意义:

严 复

内容:借达尔文的进化论,认为只要实行变法,就会“自强保种”,符合“天演”和进化,否则将会走向灭亡。

意义:《天演论》传播的进化论解构了中国传统的历史循环论,对“公羊三世”为核心的历史进化论也是有力的冲击。《天演论》的发表促进了维新运动的发展,也对行将到来的资产阶级民主革命起到影响。

【归纳与概括】康有为、梁启超与严复的思想主张

代表作

思想主张

特点

影响

康有为

梁启超

严 复

代表作

思想主张

特点

影响

康有为

《孔子改制考》

《新学伪经考》

借孔子传播西方政治学说,宣传变法的必要性

把西资本主义政治学说同传统的儒家思想相结合

在晚清思想界产生巨大影响,被梁启超称为“火山大喷发”

梁启超

《变法通议》

阐述变法图存道理,宣扬“民权论”

民权思想动摇君主专制的神圣性和永恒性

推动维新运动的发展

严 复

《天演论》

用进化论阐述君主立宪取代君主专制的必要性

借进化思想来阐述维新变法

为维新变法奠定坚实基础,康有为称他为“中国西学第一人”

在维新宣传中,梁启超、谭嗣同、

严复的政治主张各有侧重,试比较异同:

同:都反对封建专制制度和封建思想观念,都主张维新变法。

异:梁启超强调实行君主立宪,改革科举制 度,发展近代工业;谭嗣同侧重抨击“君为臣纲”,具有民主革命的思想色彩;严复借用达尔文的进化论,阐明维新变法的重要性和必然性。

4、维新活动的影响:

(1)方式:

(2)作用:

吴玉章回忆说:“当我读到康、梁的痛快淋漓的议论以后,我很快就成了他们信徒,一心要做变法维新的志士,对于习八股、考功名,便没有多大兴趣了。”

启发民智、组织力量、制造舆论。

1、创办学堂,聚徒讲学

2、著书立说,力倡维新

3、上书皇帝,恳请变法

4、创办报刊,传播维新

5、成立团体,组织力量

6、展开论战,挑战顽固

①启发民智:

如严复的《天演论》进化思想的启蒙作用;

②组织力量: 如成立强学会等;

③制造舆论: 如“公车上书”、《中外纪闻》、 《时务报》、《国闻报》等创办。

④形成局面: 维新变法新局面逐渐形成。

(2)作用:

社会原因:帝国主义瓜分中国,民族危机严重

经济基础:19世纪末民族资本主义有了初步发展

阶级基础:民族资产阶级力量壮大并登上政治舞台

思想基础:早期维新思想的传播及引导

组织基础:强学会、保国会等政治团体的成立

重要条件:光绪帝支持;康有为、梁启超个人努力

国际环境:资本主义发展是当时潮流

戊戌变法的背景

三.维新思想的传播途径

1.讲学:

2.上书:

3.成立政治团体:

4.创办刊物:

5.设立学会、学堂、报馆

6.论战:

广州万木草堂

1895年“公车上书”

1895年北京强学会

<<万国公报>>、<<中外纪闻>>、<<时务报>>、<<国闻报>>

维新派同顽固派论战

<<新学伪经考>>、<<孔子改制考>>

1.特点:

2.内容:

3.评价:

<<新>>维护孔子名义下批封建思想;<<孔>>为变法制造历史根据。

<<新>>认为古文经学是伪经,应抛弃。<<孔>>孔子是变革的先师。

在社会上引起了极大轰动;同时又体现了资产阶级的软弱性。

一、早期改良思潮:

1、维新派的出现:

2、代表人物:王韬、薛福成、郑观应

3、思想主张:

4、影响:

二、康有为及其变法思想:

1、生平简介:

2、主要著作和思想:

三、公车上书和强学会:

1、公车上书:政治运动

2、《中外纪闻》:舆论宣传

三、公车上书和强学会:

1、公车上书:政治运动

(3)影响:

(1)时间:1895年

(2)内容:

提出“拒和、迁都、变法”三项主张;

使维新思潮发展成为爱国救亡的政治运动。

1895年4月(光绪二十一年三月),清政府因甲午战败,被迫与日本签订《马关条约》。消息传到北京,群情激奋。当时康有为正在北京参加会试,立即联合各省应试举人,讨论上书请愿。由康有为起草“万言书”(即《上清帝第二书》),提出拒签和约、迁都抗战和变法图强三项建议,并详论“富国”、“养民”、“教民”等变法图强的具体措施。经康有为、梁启超等奔走联络,“万言书”征集到一千三百余名举人的签名,并于5月2日呈递都察院。虽然都察院拒绝代呈,但“万言书”已广为流传。因汉代以公家车马送应举之人赴京,后世遂以“公车”为举人赴京应试的代称,故史称此举为“公车上书”。它是资产阶级改良思潮发展为政治运动的起点,是中国近代知识分子第一次以社会政治力量表现出的群众性的爱国行动。

2、《中外纪闻》:舆论宣传

为了扩大变法维新的影响,1895年8月17日,康有为在北京创办了维新派的第一份报纸《万国公报》,后改名《中外纪闻》,由梁启超等人编辑撰稿,宣传西学,鼓吹变法。初印一千份,后增至三千份,随《邸报》免费赠给京官,以便开通风气,由是在官员中产生了很大的影响。

3、强学会:政治团体

(1)时间、地点:1895年8月,北京→上海分会

(2)宗旨:研习西学,交流变法思想。

(3)参与阶层:康有为等维新派发起,翁同龢、张之洞等中央和地方官员的支持,外国传教士加入。

(1)时间、

(2)宗旨:

(3)参与阶层:

1895年8月,在康有为、梁启超奔走推动下,由翰林院侍读学士文廷式出面组织了维新派的第一个政治团体强学会,并得到翁同龢、张之洞等中央和地方官员的支持。康有为亲自撰写《强学会叙》,提出中国正处在“俄北瞰,英西睒,法南瞬,日洞眈,处四强邻之中而为中国,岌岌哉!”的危急之中,呼吁挽救民族危机。强学会每十日集会一次,每次均有人演讲“中国自强之学”,团结和影响了不少爱国官吏和知识分子,一些外国传教士也加入了强学会。不久,康有为又赴上海创立强学分会,并出版了《强学报》,倡导维新变法 ,提出开议院的政治主张,形成了南北呼应。维新派的活动遭到封建顽固势力的反对。御史杨崇伊于1896年1月20日奏劾强学会结党营私,贩卖西学书籍,刊印《中外纪闻》,勒索外省大员。强学会和《中外纪闻》遭封禁。但无论是公车上书、《中外纪闻》,还是南北强学会,已使维新之风渐开且再难遏抑。

二、康有为及其变法思想:

1、生平简介:

2、主要著作和思想:

(1)思想:

从儒家思想中寻找变法理论依据,提出人类社会的进化过程要经过“据乱世”“升平世(小康)”和“太平世(大同)”三个发展阶段的理论。

(2)著作:

(2)著作:

《新学伪经考》

《孔子改制考》

这就打击了正统思想赖以立论的基础,为变法维新开拓了思路。

抵制封建顽固派对变法维新的阻扰和压力。

(3)特点:

康有为的“公羊三世说”、“大同”思想和“托古改制”的理论,是他借用传统的儒学,来阐发自己的维新思想,以瓦解封建主义思想体系。

【合作探究】:材料参见教材“学思之窗”,回答:康有为借助诠释儒家经典来宣传维新主张的利弊得失各是什么?

提示:利在以儒家思想为武器,以孔子为旗号,巧妙地宣传了资产阶级的改良思想;弊在反映出资产阶级改良派的政治软弱性,这使他们不可能真正与封建思想彻底决裂。

(4)评价:

一方面有利于减少变法阻力,促进维新思想的传播;

另一方面反映了资产阶级的软弱性,不敢与封建思想彻底决裂。

维

新

思

潮

照

片

姓名

康有为

梁启超

严复

谭嗣同

著作

《孔子改制考》

《变法通议》

译《天演论》

《仁学》

主

张

托古改制,打着孔子的旗号,宣传资产阶级改良思想

思想核心是倡民权;用进化论阐述君主立宪取代君主专制的必然性;

以资产阶级自由平等思想,批判封建纲常礼教和专制君权。

宣扬“物竞天择,适者生存”的社会进化论思想

共同

主张

①变法维新,富国强兵,救亡图存;②学习西方资本主义政治制度,设议院,开国会,定宪法,实行君主立宪;③发展资本主义经济与文化

本课小结:

封建自然经济进一步的瓦解

为民族资本主义发展提供了客观的条件

民族资产阶级登上历史舞台(阶级基础)

民族危机空前严重

(社会基础)

戊戌变法

维新思想的传播(思想基础)

列强资本输出掀起瓜分狂潮

甲午战败

甲午战败赔款

清政府放宽对

民间设厂的限制

19世纪末民族资本主义有了初步发展

(经济基础)

林则徐

【近代思想解放的先驱者】

魏 源

康有为

梁启超

谭嗣同

严 复

著书立说,寻找变法依据

开堂讲学,聚集改革力量

办报立会,宣传变法思想

持续上书,争取皇帝支持

我们自古以来,

就有埋头苦干的人,

就有拼命硬干的人,

就有为民请命的人,

就有舍身求法的人,

这就是中国的脊梁。——鲁迅

一个懂得尊重思想的民族,才会诞生伟大的思想。一个拥有伟大思想的国家,才能拥有不断前行的力量。 ——《大国崛起》解说词

他们处于多灾多难之世,怀忧国忧时之思;向西方寻求真理,为中国寻找出路,成为最自觉的承担时代使命的社会力量。 ——陈旭麓

第二课 维新运动的兴起

一、早期改良思潮:

1、维新派的出现原因:

民族资本主义和民族资产阶级产生;

“向西方学习”新思潮影响;

洋务运动弊端使人们寻求新出路。

王韬

《弢园文录外编》

郑观应

《盛世危言》

欲自强,必先致富;欲致富,必首在振工商;欲振工商,必先讲求学校,速立宪法,尊重道德,改良政治。

——郑观应《盛世危言》

2、代表人物:

王韬、薛福成、郑观应

3、思想主张:

(1)经济上,振兴工商业,发展资本主义,增强国家的经济实力,通过“商战”同外国资本主义进行竞争;

(2)政治上,学习西方先进的制度,设立议院,实行君主立宪,从政治上保障资本主义的顺利发展。

(3)文教,兴办学校,学习西方科学知识;

反映民族资产阶级的利益和要求,为维新运动做了理论准备,起了承上启下作用;但没有形成完整的理论,也没有付诸实践。

早期维新派的思想主张,明显地属于资产阶级的性质,反映了民族资产阶级在政治、经济上的利益和要求。它不仅比鸦片战争时期地主阶级改革派的思想前进了一大步,而且与洋务派划清了界线,同时为资产阶级维新运动做了理论上的准备,起了承上启下的作用。

4、评价:

1.讲学:

2.上书:

3.成立政治团体:

4.创办刊物:

5.设立学会、学堂、报馆:

6.论战:

广州万木草堂

1895年“公车上书”

1895年北京强学会

<<万国公报>>、<<中外纪闻>>、<<时务报>>、<<国闻报>>

维新派同顽固派论战

二 康有为及其变法思想:

二 康有为及其变法思想:

1.办学堂讲学:万木草堂

位于广州东山大塘街长兴里

2.著书立说:

(1)思想:

从儒家思想中寻找变法理论依据,提出人类社会的进化过程要经过“据乱世”“升平世(小康)”和“太平世(大同)”三个发展阶段的理论。

(2)著作:

《新学伪经考》

《孔子改制考》

这就打击了正统思想赖以立论的基础,为变法维新开拓了思路。

抵制封建顽固派对变法维新的阻扰和压力,为变法活动制造历史根据。

《新学伪经考》、《孔子改

制考》 —维新变法理论基础

材料 “布衣改制,事大骇人,故不如与之先王,既不惊人,自可避祸” . ——康有为

根据上则材料回答康有为维新思想的特点是什么?这说明了什么?为什么具有这样的特点?

特点:借孔子的名义宣传维新思想

说明:反映了资产阶级的软弱妥协

原因:资本主义经济发展不充分

【合作探究】:材料参见教材“学思之窗”,回答:康有为借助诠释儒家经典来宣传维新主张的利弊得失各是什么?

提示:利在以儒家思想为武器,以孔子为旗号,巧妙地宣传了资产阶级的改良思想;弊在反映出资产阶级改良派的政治软弱性,这使他们不可能真正与封建思想彻底决裂。

(3)特点:

把西方资产阶级政治学说同传统的儒家思想相结合(从传统的儒家思想中为变法寻找理论依据)或(托古改制)

据乱世

生平世

太平世

君主专制

君主立宪

民主共和

(4)评价:

利:减少改革阻力,有利于宣传维新思想;

弊:反映资产阶级改良派的政治软弱性,这使他们不可能与封建思想彻底决裂。

②特点:

③评价:

1895年公车上书——标志维新思

潮发展成为爱国救亡的政治运动.

3.上书:

(3)影响:

(1)时间:

(2)内容:

提出“拒和、迁都、变法”三项主张;

使维新思潮发展成为爱国救亡的政治运动。

1895年

4.创办报刊:《中外纪闻》

为了扩大变法维新的影响,1895年8月17日,康有为在北京创办了维新派的第一份报纸《万国公报》,后改名《中外纪闻》,由梁启超等人编辑撰稿,宣传西学,鼓吹变法。初印一千份,后增至三千份,随《邸报》免费赠给京官,以便开通风气,由是在官员中产生了很大的影响。

5.组织学会:成立强学会

(1)时间、

(2)宗旨:

(3)参与阶层:

(1)时间、地点:

1895年8月,北京→上海分会

(2)宗旨:

研习西学,交流变法思想。

(3)参与阶层:

康有为等维新派发起,翁同龢、张之洞等中央和地方官员的支持,外国传教士加入。

1897年底,全国出现了讲求维新变法的政治性学会33个,新式学堂17所,报刊19种;到了1898年,学会、学堂、报馆合计达300多所。

国闻报

强学会

中外纪闻

保国会

时务学堂

时务报

强学会

强学报

万木草堂

6.论战:维新派同顽固派论战

论战的焦点

封建顽固派

维新派

维新派与顽固派的论战

要不要

维新变法

要不要兴民权、实行君主立宪制

要不要提倡西学,改革教育制度

祖宗之法不可变

宁亡国不可变法

变者天下之公理

反对兴民权、设议院,实行君主立宪

实行君民共主的君主立宪政权

坚持科举取土,反对西学

变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举

三、梁启超与《时务报》:

1、梁启超:

(1)生平简介:

(2)维新活动:

①创办《时务报》,担任主笔:

时间——1896年;地点——上海。

②发表《变法通议》,宣传维新变法:

内容:

影响:

梁启超

内容:学习西方资本主义国家的政治制度和文化教育制度。

a.政治制度:主张“伸民权”“设议院”,实行君主立宪制度;

B.文教制度:主张改革科举制度,培养有用人才,大力发展近代工业。

影响:深受社会各阶层人士欢迎,大大推动了编发维新思想的广泛传播。

2、谭嗣同:

(1)生平简介:

(2)维新活动:

①发表《仁学》,提出“冲决君主之网罗”。(1897年)

②协助湖南巡抚陈宝箴创办时务学堂,为变法维新培养人才,推动湖南维新运动的蓬勃开展。(1897年)

谭嗣同

3、严复:

(1)生平简介:

(2)活动与主张:

①在天津创办《国闻报》,

宣传维新变法思想;(1897年)

②介绍西方社会进化论名著《天演论》,

阐明维新变法主张:

内容:

意义:

严 复

内容:借达尔文的进化论,认为只要实行变法,就会“自强保种”,符合“天演”和进化,否则将会走向灭亡。

意义:《天演论》传播的进化论解构了中国传统的历史循环论,对“公羊三世”为核心的历史进化论也是有力的冲击。《天演论》的发表促进了维新运动的发展,也对行将到来的资产阶级民主革命起到影响。

【归纳与概括】康有为、梁启超与严复的思想主张

代表作

思想主张

特点

影响

康有为

梁启超

严 复

代表作

思想主张

特点

影响

康有为

《孔子改制考》

《新学伪经考》

借孔子传播西方政治学说,宣传变法的必要性

把西资本主义政治学说同传统的儒家思想相结合

在晚清思想界产生巨大影响,被梁启超称为“火山大喷发”

梁启超

《变法通议》

阐述变法图存道理,宣扬“民权论”

民权思想动摇君主专制的神圣性和永恒性

推动维新运动的发展

严 复

《天演论》

用进化论阐述君主立宪取代君主专制的必要性

借进化思想来阐述维新变法

为维新变法奠定坚实基础,康有为称他为“中国西学第一人”

在维新宣传中,梁启超、谭嗣同、

严复的政治主张各有侧重,试比较异同:

同:都反对封建专制制度和封建思想观念,都主张维新变法。

异:梁启超强调实行君主立宪,改革科举制 度,发展近代工业;谭嗣同侧重抨击“君为臣纲”,具有民主革命的思想色彩;严复借用达尔文的进化论,阐明维新变法的重要性和必然性。

4、维新活动的影响:

(1)方式:

(2)作用:

吴玉章回忆说:“当我读到康、梁的痛快淋漓的议论以后,我很快就成了他们信徒,一心要做变法维新的志士,对于习八股、考功名,便没有多大兴趣了。”

启发民智、组织力量、制造舆论。

1、创办学堂,聚徒讲学

2、著书立说,力倡维新

3、上书皇帝,恳请变法

4、创办报刊,传播维新

5、成立团体,组织力量

6、展开论战,挑战顽固

①启发民智:

如严复的《天演论》进化思想的启蒙作用;

②组织力量: 如成立强学会等;

③制造舆论: 如“公车上书”、《中外纪闻》、 《时务报》、《国闻报》等创办。

④形成局面: 维新变法新局面逐渐形成。

(2)作用:

社会原因:帝国主义瓜分中国,民族危机严重

经济基础:19世纪末民族资本主义有了初步发展

阶级基础:民族资产阶级力量壮大并登上政治舞台

思想基础:早期维新思想的传播及引导

组织基础:强学会、保国会等政治团体的成立

重要条件:光绪帝支持;康有为、梁启超个人努力

国际环境:资本主义发展是当时潮流

戊戌变法的背景

三.维新思想的传播途径

1.讲学:

2.上书:

3.成立政治团体:

4.创办刊物:

5.设立学会、学堂、报馆

6.论战:

广州万木草堂

1895年“公车上书”

1895年北京强学会

<<万国公报>>、<<中外纪闻>>、<<时务报>>、<<国闻报>>

维新派同顽固派论战

<<新学伪经考>>、<<孔子改制考>>

1.特点:

2.内容:

3.评价:

<<新>>维护孔子名义下批封建思想;<<孔>>为变法制造历史根据。

<<新>>认为古文经学是伪经,应抛弃。<<孔>>孔子是变革的先师。

在社会上引起了极大轰动;同时又体现了资产阶级的软弱性。

一、早期改良思潮:

1、维新派的出现:

2、代表人物:王韬、薛福成、郑观应

3、思想主张:

4、影响:

二、康有为及其变法思想:

1、生平简介:

2、主要著作和思想:

三、公车上书和强学会:

1、公车上书:政治运动

2、《中外纪闻》:舆论宣传

三、公车上书和强学会:

1、公车上书:政治运动

(3)影响:

(1)时间:1895年

(2)内容:

提出“拒和、迁都、变法”三项主张;

使维新思潮发展成为爱国救亡的政治运动。

1895年4月(光绪二十一年三月),清政府因甲午战败,被迫与日本签订《马关条约》。消息传到北京,群情激奋。当时康有为正在北京参加会试,立即联合各省应试举人,讨论上书请愿。由康有为起草“万言书”(即《上清帝第二书》),提出拒签和约、迁都抗战和变法图强三项建议,并详论“富国”、“养民”、“教民”等变法图强的具体措施。经康有为、梁启超等奔走联络,“万言书”征集到一千三百余名举人的签名,并于5月2日呈递都察院。虽然都察院拒绝代呈,但“万言书”已广为流传。因汉代以公家车马送应举之人赴京,后世遂以“公车”为举人赴京应试的代称,故史称此举为“公车上书”。它是资产阶级改良思潮发展为政治运动的起点,是中国近代知识分子第一次以社会政治力量表现出的群众性的爱国行动。

2、《中外纪闻》:舆论宣传

为了扩大变法维新的影响,1895年8月17日,康有为在北京创办了维新派的第一份报纸《万国公报》,后改名《中外纪闻》,由梁启超等人编辑撰稿,宣传西学,鼓吹变法。初印一千份,后增至三千份,随《邸报》免费赠给京官,以便开通风气,由是在官员中产生了很大的影响。

3、强学会:政治团体

(1)时间、地点:1895年8月,北京→上海分会

(2)宗旨:研习西学,交流变法思想。

(3)参与阶层:康有为等维新派发起,翁同龢、张之洞等中央和地方官员的支持,外国传教士加入。

(1)时间、

(2)宗旨:

(3)参与阶层:

1895年8月,在康有为、梁启超奔走推动下,由翰林院侍读学士文廷式出面组织了维新派的第一个政治团体强学会,并得到翁同龢、张之洞等中央和地方官员的支持。康有为亲自撰写《强学会叙》,提出中国正处在“俄北瞰,英西睒,法南瞬,日洞眈,处四强邻之中而为中国,岌岌哉!”的危急之中,呼吁挽救民族危机。强学会每十日集会一次,每次均有人演讲“中国自强之学”,团结和影响了不少爱国官吏和知识分子,一些外国传教士也加入了强学会。不久,康有为又赴上海创立强学分会,并出版了《强学报》,倡导维新变法 ,提出开议院的政治主张,形成了南北呼应。维新派的活动遭到封建顽固势力的反对。御史杨崇伊于1896年1月20日奏劾强学会结党营私,贩卖西学书籍,刊印《中外纪闻》,勒索外省大员。强学会和《中外纪闻》遭封禁。但无论是公车上书、《中外纪闻》,还是南北强学会,已使维新之风渐开且再难遏抑。

二、康有为及其变法思想:

1、生平简介:

2、主要著作和思想:

(1)思想:

从儒家思想中寻找变法理论依据,提出人类社会的进化过程要经过“据乱世”“升平世(小康)”和“太平世(大同)”三个发展阶段的理论。

(2)著作:

(2)著作:

《新学伪经考》

《孔子改制考》

这就打击了正统思想赖以立论的基础,为变法维新开拓了思路。

抵制封建顽固派对变法维新的阻扰和压力。

(3)特点:

康有为的“公羊三世说”、“大同”思想和“托古改制”的理论,是他借用传统的儒学,来阐发自己的维新思想,以瓦解封建主义思想体系。

【合作探究】:材料参见教材“学思之窗”,回答:康有为借助诠释儒家经典来宣传维新主张的利弊得失各是什么?

提示:利在以儒家思想为武器,以孔子为旗号,巧妙地宣传了资产阶级的改良思想;弊在反映出资产阶级改良派的政治软弱性,这使他们不可能真正与封建思想彻底决裂。

(4)评价:

一方面有利于减少变法阻力,促进维新思想的传播;

另一方面反映了资产阶级的软弱性,不敢与封建思想彻底决裂。

维

新

思

潮

照

片

姓名

康有为

梁启超

严复

谭嗣同

著作

《孔子改制考》

《变法通议》

译《天演论》

《仁学》

主

张

托古改制,打着孔子的旗号,宣传资产阶级改良思想

思想核心是倡民权;用进化论阐述君主立宪取代君主专制的必然性;

以资产阶级自由平等思想,批判封建纲常礼教和专制君权。

宣扬“物竞天择,适者生存”的社会进化论思想

共同

主张

①变法维新,富国强兵,救亡图存;②学习西方资本主义政治制度,设议院,开国会,定宪法,实行君主立宪;③发展资本主义经济与文化

本课小结:

封建自然经济进一步的瓦解

为民族资本主义发展提供了客观的条件

民族资产阶级登上历史舞台(阶级基础)

民族危机空前严重

(社会基础)

戊戌变法

维新思想的传播(思想基础)

列强资本输出掀起瓜分狂潮

甲午战败

甲午战败赔款

清政府放宽对

民间设厂的限制

19世纪末民族资本主义有了初步发展

(经济基础)

同课章节目录

- 第一单元 梭伦改革

- 1 雅典城邦的兴起

- 2 除旧布新的梭伦改革

- 3 雅典民主政治的奠基石

- 第二单元 商鞅变法

- 1 改革变法风潮与秦国历史机遇

- 2 “为秦开帝业”──商鞅变法

- 3 富国强兵的秦国

- 第三单元 北魏孝文帝改革

- 1 改革迫在眉睫

- 2 北魏孝文帝的改革措施

- 3 促进民族大融合

- 第四单元 王安石变法

- 1 社会危机四伏和庆历新政

- 2 王安石变法的主要内容

- 3 王安石变法的历史作用

- 探究活动课一 改革与发展

- 第五单元 欧洲的宗教改革

- 1 宗教改革的历史背景

- 2 马丁·路德的宗教改革

- 3 宗教改革运动的扩展

- 第六单元 穆罕默德·阿里改革

- 1 18世纪末19世纪初的埃及

- 2 穆罕默德·阿里改革的主要内容

- 3 改革的后果

- 第七单元 1861年俄国农奴制改革

- 1 19世纪中叶的俄国

- 2 农奴制改革的主要内容

- 3 农奴制改革与俄国的近代化

- 探究活动课二 古老文化与现代文明

- 第八单元 日本明治维新

- 1 从锁国走向开国的日本

- 2 倒幕运动和明治政府的成立

- 3 明治维新

- 4 走向世界的日本

- 第九单元 戊戌变法

- 1 甲午战争后民族危机的加深

- 2 维新运动的兴起

- 3 百日维新

- 4 戊戌变法

- 探究活动课三 改革成败的机遇与条件