第3课 中国近代至当代政治制度的演变 课件50 PPT

文档属性

| 名称 | 第3课 中国近代至当代政治制度的演变 课件50 PPT |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-10-06 11:17:34 | ||

图片预览

文档简介

第3课 走向共和

——中国近代至当代政治制度的演变

中华人民共和国的政治制度

中国共产党在根据地和解放区的制度探索

民国时期的政治制度

一

二

三

【课程标准】 了解共和制在中国建立的曲折过程,理解中国政治道路发展的独特性。

目 录

【课程标准】 了解共和制在中国建立的曲折过程,理解中国政治道路发展的独特性。

敢问路在何方?

鸦片战争

第二次鸦片战争

甲午中日战争

八国联军侵华战争

逐步沦为半殖民地半封建社会

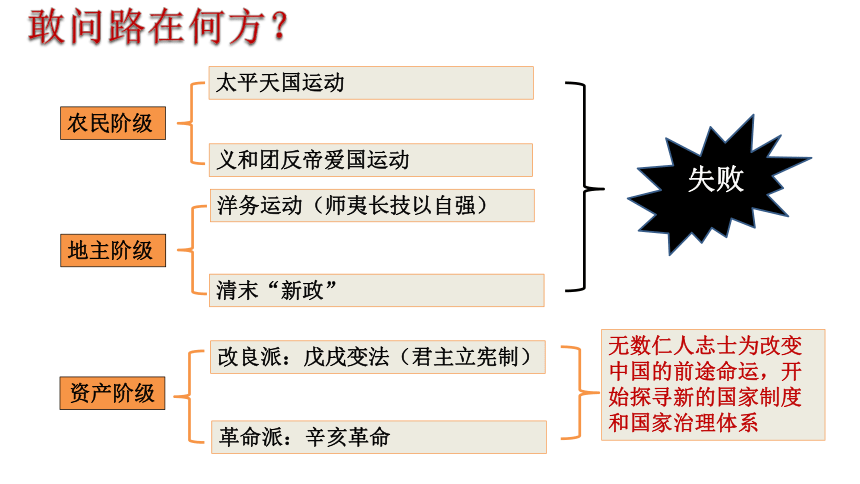

敢问路在何方?

农民阶级

地主阶级

资产阶级

太平天国运动

义和团反帝爱国运动

洋务运动(师夷长技以自强)

清末“新政”

改良派:戊戌变法(君主立宪制)

失败

革命派:辛亥革命

无数仁人志士为改变中国的前途命运,开始探寻新的国家制度和国家治理体系

一、民国时期的政治制度——资产阶级共和的实践及困境

1.南京临时政府时期

1911年10月10日,武昌起义爆发

1912年1月1日,孙中山就任中华民国临时大总统,南京临时政府正式成立

1912年2月12日,

溥仪颁布退位诏书

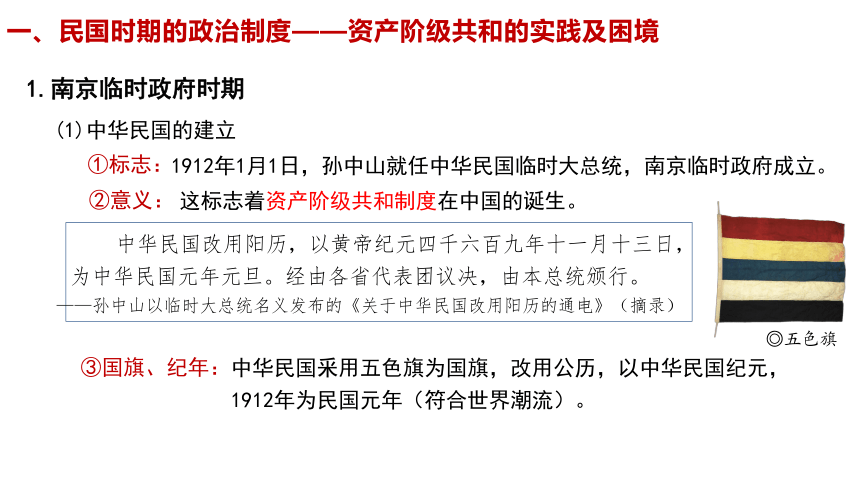

一、民国时期的政治制度——资产阶级共和的实践及困境

1.南京临时政府时期

(1)中华民国的建立

①标志:

中华民国改用阳历,以黄帝纪元四千六百九年十一月十三日,为中华民国元年元旦。经由各省代表团议决,由本总统颁行。

——孙中山以临时大总统名义发布的《关于中华民国改用阳历的通电》(摘录)

◎五色旗

②意义:

中华民国釆用五色旗为国旗,改用公历,以中华民国纪元,1912年为民国元年(符合世界潮流)。

1912年1月1日,孙中山就任中华民国临时大总统,南京临时政府成立。

这标志着资产阶级共和制度在中国的诞生。

③国旗、纪年:

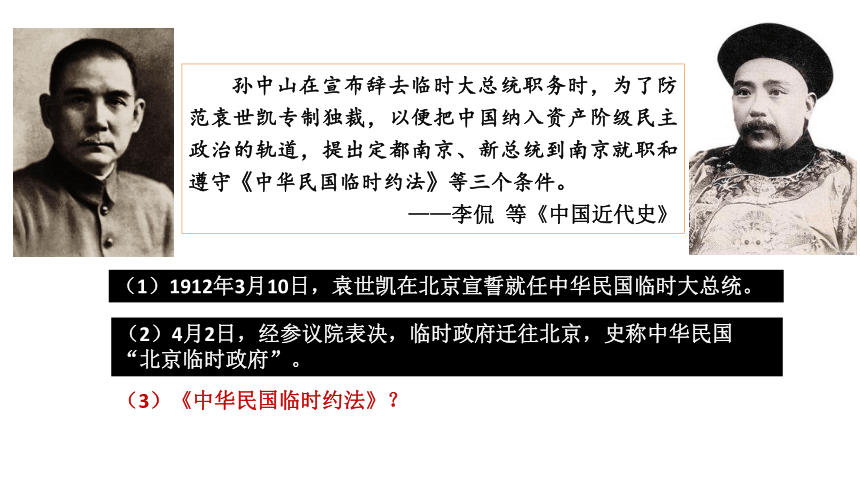

孙中山在宣布辞去临时大总统职务时,为了防范袁世凯专制独裁,以便把中国纳入资产阶级民主政治的轨道,提出定都南京、新总统到南京就职和遵守《中华民国临时约法》等三个条件。

——李侃 等《中国近代史》

(1)1912年3月10日,袁世凯在北京宣誓就任中华民国临时大总统。

(2)4月2日,经参议院表决,临时政府迁往北京,史称中华民国“北京临时政府”。

(3)《中华民国临时约法》?

一、民国时期的政治制度——资产阶级共和的实践及困境

1.南京临时政府时期

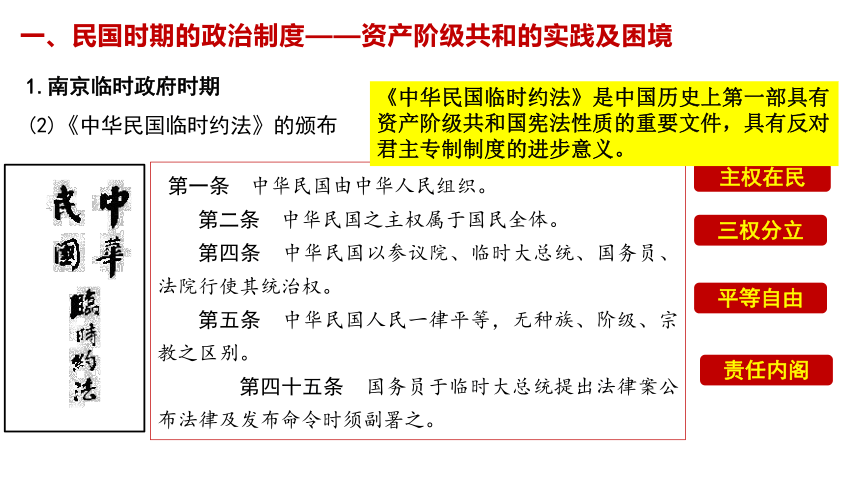

(2)《中华民国临时约法》的颁布

第一条 中华民国由中华人民组织。

第二条 中华民国之主权属于国民全体。

第四条 中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权。

第五条 中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别。

第四十五条 国务员于临时大总统提出法律案公布法律及发布命令时须副署之。

主权在民

平等自由

三权分立

责任内阁

《中华民国临时约法》是中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件,具有反对君主专制制度的进步意义。

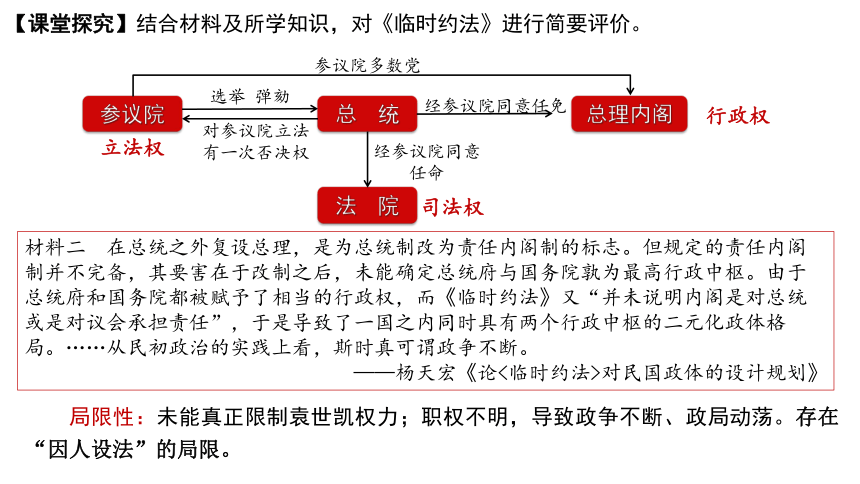

材料二 在总统之外复设总理,是为总统制改为责任内阁制的标志。但规定的责任内阁制并不完备,其要害在于改制之后,未能确定总统府与国务院孰为最高行政中枢。由于总统府和国务院都被赋予了相当的行政权,而《临时约法》又“并未说明内阁是对总统或是对议会承担责任”,于是导致了一国之内同时具有两个行政中枢的二元化政体格局。……从民初政治的实践上看,斯时真可谓政争不断。

——杨天宏《论<临时约法>对民国政体的设计规划》

局限性:未能真正限制袁世凯权力;职权不明,导致政争不断、政局动荡。存在“因人设法”的局限。

【课堂探究】结合材料及所学知识,对《临时约法》进行简要评价。

参议院

总 统

总理内阁

法 院

参议院多数党

经参议院同意任免

选举 弹劾

对参议院立法有一次否决权

经参议院同意任命

立法权

司法权

行政权

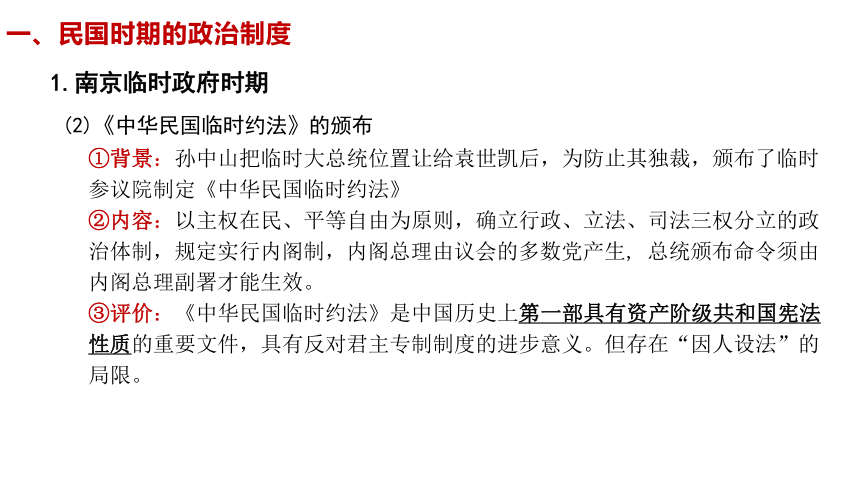

①背景:孙中山把临时大总统位置让给袁世凯后,为防止其独裁,颁布了临时参议院制定《中华民国临时约法》

②内容:以主权在民、平等自由为原则,确立行政、立法、司法三权分立的政治体制,规定实行内阁制,内阁总理由议会的多数党产生, 总统颁布命令须由内阁总理副署才能生效。

③评价:《中华民国临时约法》是中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件,具有反对君主专制制度的进步意义。但存在“因人设法”的局限。

一、民国时期的政治制度

1.南京临时政府时期

(2)《中华民国临时约法》的颁布

北洋政府

简介:北洋政府(1912年~1928年)是指中华民国前期以袁世凯为首的晚清北洋军阀在政治格局中占主导地位的中国中央政府,是中国历史上第一个以和平的方式完整继承前朝疆域的政权,也是中国继清朝灭亡后第一个被国际承认的中国政府。

袁世凯逝世后,北洋各部分崩离析,皖系、直系两大派系先后控制中央政府,第二次直奉战争后,北洋政府又被迅速壮大的奉系控制。1928年国民政府领导的北伐战争取得胜利,北洋政府彻底覆灭,国民政府完成了短暂的形式统一

代表大买办和大地主阶级的利益,对内独裁对外卖国,但此时期,也是中国社会转型的重要时期。

一、民国时期的政治制度——资产阶级共和的实践及困境

2.北洋政府时期

(1)政党政治开始出现

①背景:

②概况:

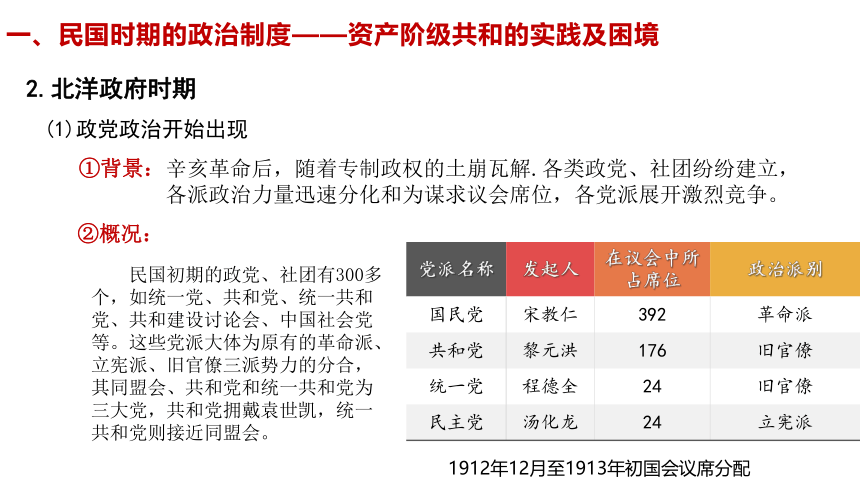

辛亥革命后,随着专制政权的土崩瓦解.各类政党、社团纷纷建立,各派政治力量迅速分化和为谋求议会席位,各党派展开激烈竞争。

民国初期的政党、社团有300多个,如统一党、共和党、统一共和党、共和建设讨论会、中国社会党等。这些党派大体为原有的革命派、立宪派、旧官僚三派势力的分合,其同盟会、共和党和统一共和党为三大党,共和党拥戴袁世凯,统一共和党则接近同盟会。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}党派名称

发起人

在议会中所占席位

政治派别

国民党

宋教仁

392

革命派

共和党

黎元洪

176

旧官僚

统一党

程德全

24

旧官僚

民主党

汤化龙

24

立宪派

1912年12月至1913年初国会议席分配表

结合教材及所学知识,概述宋教仁遇刺身亡后的这份挽联“作民权保障,谁为后死者;为宪政流血,公真第一人”的含义?

1913年3月孙中山先生

回国组织二次革命

李烈钧

胡汉民

柏文蔚

被镇压

1913年10月6日,国会召开总统选举会,王家襄为主席。袁世凯命令京师警察厅和拱卫军联合派出军警“保卫”国会。此外,便衣军警千余人,自称“公民团”,将国会团团围住,所有入场的人准进不准出。

根据《总统选举法》规定:候选人必须获得四分之三的绝对多数票才能当选第一轮投票,袁世凯得471票,尚缺 99票,又进行第二轮投票,结果袁世凯得497票,离当选仍差63票。时已过午,议员要求回家吃饭,“公民团”把住前后门,并大声叫喊:“今天不选出我们中意的大总统,就休想出院!”议员见公民团虽外穿便衣,但军裤、皮靴和短枪赫然可见,知形势严重,遂在第三轮就袁世凯和黎元洪二人决选时,袁以507票当选“公民团”完成任务,“始高呼大总统万岁,振旅而返”。这时已是晚上9时。议员们饥肠辘辘,仓皇归去。

袁世凯就任正式大总统

一、民国时期的政治制度——资产阶级共和的实践及困境

2.北洋政府时期

(2)遭到破坏:“二次革命”

①背景:

②性质:

a.1912年8月国民党成立后,宋教仁等人想通过议会斗争实现资产阶级民主政治。

b.国民党在国会选举中获胜,宋教仁成为国会中多数党的领袖,将负责组织责任内阁。这威胁到了袁世凯的独裁统治。

c.1913年春,宋教仁在上海火车站被刺杀。袁世凯又非法签订善后大借款,准备发动内战,消灭南方革命力量。

辛亥革命的继续

③结果:

由于民族资产阶级自身的局限性和国民党内部力量涣散,“二次革命”很快被镇压下去

(3)名存实亡:

镇压“二次革命”后,袁世凯强迫国会议员选举他为正式大总统。就任正式大总统后,袁世凯先后下令解散了国民党和国会。

思考:民国初期的政党政治有什么特点?

受传统政治文化影响较深;

资本主义发展不充分,资产阶级力量弱小,缺乏相应的社会基础;

政党仓促成立(不成熟),且党争不休;

国民缺乏参政素养(或政党政治缺乏群众基础);

中国没有形成适合代议制民主的政治环境;

封建势力强大,军阀操控政权,等等。

⑴各类政党、社团纷纷建立,政党政治活跃;

⑵各派政治力量迅速分化和重组,以谋求议会席位为目标;

⑶各党派展开激烈竞争,开始了政党政治的尝试;

⑷政党数量众多,但没能促进民主政治的发展。

思考:北洋政府时期政党政治为什么不能成功?

一、民国时期的政治制度——资产阶级共和的实践及困境

2.北洋政府时期

(4)袁世凯复辟始末

盖中国如欲保存独立,不得不用立宪政治,而从其国之历史习惯、社会经济之状况,与夫列强之关系观之,则中国之立宪,以君主制行之为易,以共和制行之则较难也。

——[美]古德诺《共和与君主论》

君主实较民主为优,而中国尤不能不用君主政体。

——筹安会

(袁世凯亲信梁士诒)收买各方,组织各种请愿团,如京师请愿团、教育会请愿团、妇女请愿团、乞丐代表请愿团、人力车夫代表请愿团……和筹安会的各省请愿团一起,同时向参政院投递请愿书,掀起了请愿实行君主制的风潮。

——李侃 等《中国近代史》

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

一、民国时期的政治制度——资产阶级共和的实践及困境

2.北洋政府时期

(3)袁世凯复辟始末

1915年9月,梁启超发表《异哉所谓国

体问题者》

1915年12月12日,袁世凯接受帝位

1915年12月13日,接受百官朝贺

1915年12月31日,下令1916年为“中

华帝国洪宪元年”

1916年6月6日,袁世凯在唾骂中死去

1916年1月1日,正式登上帝位

1916年3月22日,取消帝制

1915年12月,李烈钧策动反袁

1915年12月25日,云南独立,蔡锷

组织讨袁的“护国军”

1916年1月27日,贵州独立

南京国民政府

简介: 南京国民政府是中华民国国民政府时期的最高行政机关,统辖全国各地的中央政府,由以蒋介石为核心的中国国民党建立,宁汉合流后成为中国国民党政权,1928年东北易帜后成为代表中国的合法政府。政权性质是代表大地主大资产阶级的利益

“革命程序”论

“革命程序”论是孙中山三民主义政治学说的内容之一,即主张中国民主政治的建设,要经过军政、 训政、宪政3个时期。各个时期,国民党的责任和任务不同。孙中山认为,只有经过这样的步骤,才能最后做到“主权在民”。

一、民国时期的政治制度——资产阶级共和的实践及困境

3.南京国民政府时期

(1)开始:

A.在训政时期,由国民党全国代表大会代表国民大会领导国民行使政权,大会闭会期间,把政权托付给国民党中央执行委员会;

B.行政、立法、司法、考试、监察五项治权,托付给国民政府总揽执行;

C.国民党中央执行委员会政治会议负责指导监督国民政府的重大国务。

1928年,国民党通过《训政纲领》宣告军政时期结束,训政时期开始。

①内容:

②实质:

一党专政,独裁统治。

一、民国时期的政治制度——资产阶级共和的实践及困境

3.南京国民政府时期

1948年5月20日,正副总统就职典礼

(2)结束:

1948年,国民党召开“国民大会”,进入“宪政”时期。

选举蒋介石、李宗仁为总统、副总统,建立总统府,取代国民政府。国民党以此为其独裁统治披上“宪政”的外衣,但最终阻挡不住崩溃的命运。

⑴国民党的“训政”,违背了孙中山“主权在民”的初衷;

《训政纲领》的规定(国民党一党代政);

国民党的“训政”剥夺了人民权利;

国民党以种种借口一再拖延结束“训政”原本规定的6年时间。

⑵1948年国民党的“行宪”国大及其选举结果当然也是非法的,实质是为国民党的独裁统治披上“宪政”的外衣。

思考:为什么说国民党实施的“训政”“宪政”在实质上仍然是国民党的一党专政?

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}角度

南京临时政府

北洋政府

南京国民政府

政权与制度建设

⑴1912年元旦,孙中山就任中华民国临时大总统,南京临时政府正式成立,这标志着资产阶级共和制度在中国的诞生;

⑵1912年3月,孙中山颁布了临时参议院制定的《中华民国临时约法》,这是中国第一部资产阶级民主宪法,具有反对专制制度的进步意义

⑴1912年8月,同盟会与几个党派合并,改组为国民党,推举孙中山为理事长,实际由宋教仁主持党务;

⑵1913年,国民党在国会选举中获胜,宋教仁成为国会多数党领袖;

⑶(1913年春,袁世凯制造“宋案”,并镇压二次革命)1914年,袁世凯强迫国会选举他为正式大总统,随后解散国民党和国会。5月,公布《中华民国约法》

⑴1928年,国民党中央常务委员会通过《训政纲领》,宣告军政时期结束,训政时期开始;

⑵1948年,国民党打出“行宪”招牌,召开“国民大会”,选举蒋介石、李宗仁为总统、副总统,建立总统府,取代国民政府

宪法性文件

《中华民国临时约法》

《中华民国约法》

《训政纲领》和《中华民国宪法》

政治特征

孙中山缔造了民主共和制(三权分立和内阁制)

⑴各类政党、社团纷纷建立;⑵各党派展开激烈竞争,开始政党政治的尝试;⑶袁世凯与北洋军阀破坏民主共和,实行独裁统治

披着“训政”“宪政”的外衣,实行国民党专制和蒋介石独裁统治

民国时期的政治制度

二、中国共产党在根据地和解放区的制度探索——新民主主义共和实践

1.土地革命时期

到1930年夏,全国已经建立起大小十几块农村革命根据地,分布在十多个省。在各个革命根据地,各级苏维埃政权也陆续建立起来。

观察右图,想一想为什么要将农村革命根据地建立在这些地区呢?

①农村具有相对的独立性,可以不完全依赖城市而存在

②这些地区远离大城市,敌人统治力量相对薄弱

③在北伐战争的影响下,有群众基础

(1)革命根据地的建立

——人民共和国从这里走来

1.土地革命时期

(2)中华苏维埃共和国临时中央政府的成立——创建人民革命政权的尝试

中华苏维埃共和国临时中央政旧址

1931年11月7日至20日,中华苏维埃第一次全国代表大会在江西瑞金召开。大会制定了宪法大纲,通过了土地法、劳动法等法令,宣布中华苏维埃共和国临时中央政府正式成立。

二、中国共产党在根据地和解放区的制度探索——新民主主义共和实践

1.土地革命时期

(2)中华苏维埃共和国临时中央政府的成立——创建人民革命政权的尝试

宪法大纲规定,苏维埃政权属于工人、农民、红军士兵及一切劳苦大众。大会选举毛泽东为临时中央政府主席。

(二)中华苏维埃共和国所建立的是工人和农民的民主专政的国家,苏维埃政权是属于工人、农民、红军及一切劳苦民众的。在苏维埃政权下,所有工人、农民、红军兵士及一切劳苦民众都有权选派代表管理政权的管理。只有军阀、官僚、地主、豪绅、资本家、富农、僧侣及一切剥削人的人和反革命分子,是没有选派代表参加政权和政治上的自由的权利的。

——《中华苏维埃共和国宪法大纲》

人民民主政权的最初尝试,是在中国共产党领导下制定的第一部由人民当家作主保障自己权利的宪法性文件,作为革命根据地的政权建设纲领,确认了人民革命成果,指明了革命发展的方向和奋斗目标,

——但宪法大纲存在不足:取消资本家、富农等阶级阶层的参政权利和政治自由,限制了民主革命力量的发展,扩大了苏维埃政权的对立面,具有“左”倾色彩。

二、中国共产党在根据地和解放区的制度探索——新民主主义共和实践

2.抗日战争时期

(1)抗日根据地的建立

1937年全面抗战爆发后,中国共产党领导的抗日民主根据地逐步扩大。初期的根据地有陕甘宁、晋察冀、晋冀鲁豫、晋绥等边区,抗战胜利时发展为19个根据地。

大反攻前夕的19个抗日根据地

◎晋察冀军区司令部

——晋察冀抗日根据地,是中国共产党在抗日战争时期于敌后开创的第一个抗日根据地

二、中国共产党在根据地和解放区的制度探索——新民主主义共和实践

2.抗日战争时期

(2)抗日根据地的政权建设

①设立边区政府,作为民国地方政府,以适应抗日民族统一战线的需要。

②设置各级参议会,推行抗日民主制度,边区政府委员由边去参议会选举产生。

③通过三三制原则,与党外人士实行民主合作。

本党愿与各党各派及一切群众团体进行选举联盟,并在候选名单中确定共产党员只占三分之一,以便各党各派及无党无派人士均能参加边区民意机关之活动与边区行政之管理。在共产党员被选为某一行政机关之主管人员时,应保证该机关之职员有三分之二为党外人士充任,共产党员应与这些党外人士实行民主合作,不得一意孤行,把持包办。

——《陕甘宁边区施政纲领》(1941年5月1日)

二、中国共产党在根据地和解放区的制度探索——新民主主义共和实践

特点:

①巩固了抗日根据地,进一步巩固和扩大了抗日民主统一战线,加强了抗日民主政权的建设。

②保证了抗日战争的胜利,还为此后政协制度的形成积累了丰富经验。

材料一:陕甘宁边区“豆选”诗

金豆豆,银豆豆,豆豆不能随便投,选好人,办好事,投在好人碗里头。

材料二:1941年,陕甘宁边区进行“三三制”政权的普选。这次选举全边区有80%的人参加了投票。按“三三制”比例,选出了乡、县、边区三级参议会,各级参议会又选出了政府委员会。

评价:

适合普通群众;层层普选;贯彻“三三制”原则。

思考“为什么抗日根据地与革命根据地采用了不同的政权模式?

⑴革命形势(社会主要矛盾)和革命任务不同;

⑵指导思想不同:前者政权建设受苏俄革命和政权建设影响较大,后者反映党独立自主地探索政权建设模式。

【课堂探究】比较革命根据地与抗日根据地

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}比较项

革命根据地

抗日根据地

不同点

指导思想

斗争对象

分布地区

政权性质

最终结果

相同点

工农武装割据

全面抗战路线

国民党反动派

日本侵略者、顽固派、伪军

主要在江南地区

主要在华北地区

人民革命政权

抗日民主政权

第五次反围剿失败,根据地丧失

抗击大部分日寇,根据地发展

都采取了“农村包围城市”的政策,着眼于发动和依靠群众壮大力量,都通过发展生产、政权建设、武装民众等方式巩固和建设根据地

启示:只有将马克思主义普遍原理与中国革命实际相结合,制定正确的路线、方针、政策,才能更好地巩固、发展和建设根据地。

二、中国共产党在根据地和解放区的制度探索——新民主主义共和实践

解放战争中,党领导的人民解放军既是战斗队,又是工作队,每解放一地一城,随即建立和巩固人民政权。随着解放区的不断扩大和推进,人民政权也跟着普遍建立起来。

人民解放战争的不断胜利使各解放区逐渐连成一片,形成华北、东北、华东、中原、西北等大行政区。为了加强对各大行政区的领导,先后建立了相应的大行政区民主政府。到中华人民共和国成立前夕,除了西南和两广之外,整个中国大陆从基层到大行政区都建立了人民民主政府。

3.解放战争时期

(1)行政区的建立——为新中国的政权建设奠定了坚实基础

在解放区设置行政区,巩固新兴的人民政权。先后在东北、华北、中南、西北等地区建立。行政区设军事委员会或人民政府,各自管辖若干省级及以下行政单位。

二、中国共产党在根据地和解放区的制度探索——新民主主义共和实践

3.解放战争时期

(2)《论人民民主专政》的发表——为建立人民共和国奠定了理论基础

指出资产阶级共和国的方案在中国已经破产,资产阶级共和国应让位给人民共和国,要“建立工人阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政的国家”。

此时,人民民主政权的性质、结构也随之发生了转变:

1、“三三制”为特征的抗日民主政权开始向人民民主政权转变;

2、形式上议政分离的参议会制开始向议政合一的人民代表会议制过渡;

3、人民民主的性质转变为工人阶级领导的,以工农联盟为基础的、联合民族资产阶级、爱国民主人士对官僚资产阶级、地主阶级实行专制的民主。

二、中国共产党在根据地和解放区的制度探索——新民主主义共和实践

凡将立国,制度不可不察也

——战国《商君书·开塞》

制度优势是一个国家的最大优势,制度竞争是国家间最根本的竞争。制度稳则国家稳。新中国成立70年来,中华民族之所以能迎来从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃,最根本的是因为党领导人民建立和完善了中国特色社会主义制度,形成和发展了党的领导和经济、政治、文化、社会、生态文明、军事、外事等各方面制度,不断加强和完善国家治理。

中国特色社会主义制度的内涵

中国特色社会主义制度,包括人民代表大会制度的根本政治制度,中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度以及基层群众自治制度等基本政治制度,中国特色社会主义法律体系,公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,以及建立在这些制度基础上的经济体制、政治体制、文化体制、社会体制等各项具体制度。

三、中华人民共和国的政治制度——人民共和的确立与完善

中华人民共和国的政治制度

根本政治制度

基本政治制度

人民代表大会制度

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

民族区域自治制度

基层群众自治制度

新中国政治制度

(一)中国特色社会主义制度建设历程

(1) 发展历程:

初步确立

正式建立

1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议通过了具有临时宪法性质的 《中国人民政治协商会议共同纲领》规定:“人民行使国家政权的机关为各级人民代表大会和各级人民政府”

1954年9月,第一届全国人民代表大会第一次会议召开,

时间:

内容:

以国家根本大法的形式规定了我国实行人民代表大会制度。

影响:

在人民代表大会制度建立后,社会主义民主与法制建设取得了重要进展,促进了我国社会主义工业化建设和社会主义改造的顺利进行。

三、中华人民共和国的政治制度——人民共和的确立与完善

1.人民代表大会制度——根本政治制度

1.人民代表大会制度——根本政治制度

(1) 发展历程:

恢复完善

遭到破坏

1957年以后,由于受反右斗争扩大化和“左”倾指导思想的影响,民主集中制遭到破坏,人民代表大会制度在国家政治生活中的地位和作用被削弱。

“文化大革命”十年 中,人民代表大会制度更是遭受严重破坏和挫折。

“文化大革命”结束后,人民代表大会制度逐步恢复。1982年通过的《中华人民共和国宪法》进一步完善了人民代表大会制度,使我国社会主义民主政治建设进入新阶段。制度建设取得许多重要进展,如改进选举制度,把直接选举的范围扩大到县一级,实行差额选举;扩大全国人大常委会的职权,固定任期(每届5年);赋予省级地方人大及其常委会制定地方性法规的权力;等等。

三、中华人民共和国的政治制度——人民共和的确立与完善

(一)中国特色社会主义制度建设历程

1949

1954

1957

1966-1976

1982

人民行使国家政权的机关为各级人民代表大会和各级人民政府

以国家根本大法的形式规定了我国实行人民代表大会制度,是其正式建立的标志

人民代表大会制度在国家政治生活中的地位和作用被削弱

人民代表大会制度在国家政治生活中的地位和作用被削弱;“文革”结束后逐渐恢复

进一步完善了人民代表大会制度,使我国社会主义民主政治建设进入新的阶段

1.人民代表大会制度——根本政治制度

(2) 特点:

人民当家作主;民主集中制原则;一院制;党领导下的人民民主制度。

人民代表大会制度已成为中国社会主义政治文明的重要载体。是 坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的根本制度安排

(3) 优越性

三、中华人民共和国的政治制度——人民共和的确立与完善

(一)中国特色社会主义制度建设历程

“我国实行的共产党领导、多党合作的政党体制是我国政治制度的特点和优点。它根本不同于西方资本主义国家的多党制或两党制,也有别于一些社会主义国家实行的一党制。它是马克思列宁主义同中国革命与建设相结合的一个创造,是符合中国国情的社会主义政党制度。”

——摘自《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》

2.中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

(1) 实行原因:

②现实原因:

我国生产力水平比较落后,民主建设也还有待完善,国家的发展强大需要中共与其他民主党派同舟共济,并肩战斗。

有利于党和国家的集中统一和全国人民的团结;有利于发扬社会主义民主,充分调动各民主党派建设社会主义的积极性。

有利于党和政府兼听各种意见,做出科学的决策;有利于发扬共产党的优良传统和作风,克服官僚主义

三、中华人民共和国的政治制度——人民共和的确立与完善

(一)中国特色社会主义制度建设历程

①历史原因:民主革命时期,民主党派与中共并肩合作战斗,为新中国的建立做过巨大贡献。

2.中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

(2)政党关系:

中国共产党是执政党,是中国革命和建设事业的领导核心;

各民主党派是参政党,与中国共产党长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共;

是各民主党派、各人民团体和社会各方面代表人士组成的爱国统一战线组织,

(3)政协性质:

(4)基本职能:

是政治协商、民主监督和参政议政

三、中华人民共和国的政治制度——人民共和的确立与完善

(一)中国特色社会主义制度建设历程

2.中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

(5) 发展历程:

初步发展

正式确立

1949年,中国人民政治协商会议第一届全体会议的召开,标志着中国共产党领导的多党合作和政治协商制度正式确立。

改革开放以后,中共中央进一步明确多党合作和政治协商制度是我国政治制度的一个特点和优点,并提出了一整套关于多党合作和政治协商的理论与政策;1993年,“中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展”被写入宪法,使得多党合作和政治协商走上了制度化轨道。

1956年社会主义改造基本完成后,中共中央提岀了“长期共存、互相监督”的八字方针,在根本上解决了民主党派的发展前途问题,进一步确立了社会主义条件下我国多党合作的基本格局;(三大改造完成,民主党派性质发生改变)

恢复发展

三、中华人民共和国的政治制度——人民共和的确立与完善

(一)中国特色社会主义制度建设历程

【课堂探究】比较人民代表大会和人民政协

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}比较项

人民代表大会

人民政协

不同点

性质

职能

产生

方式

相同点

是我国的国家权力机关,代表人民统一行使国家权力,在我国国家机构体系中处于首要地位

中国共产党领导的、具有广泛代表性的爱国统一战线组织,是我国在政治生活中发扬社会主义民主的重要形式

是我国的国家权力机关,有权决定国家和地方的重大事物

政治协商、民主监督、参政议政

人大代表由民主选举产生

政协委员通过民主协商推荐产生

①都从不同方面反映了人民群众的意愿和要求,是中国特色社会主义民主的重要形式;

②都有利于监督国家机关开展工作,提高了国家机关的工作效率

三、中华人民共和国的政治制度——人民共和的确立与完善

①2013年11月,中共十八届三中全会决定把完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化作为全面深化改革的总目标。

②2019年,中共十九届四中全会,通过了《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》

(3) 新时期德制度建设:

中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征,

是中国特色社会主义制度的最大优势。

三、中华人民共和国的政治制度——人民共和的确立与完善

(一)中国特色社会主义制度建设历程

(二)中国特色社会主义制度和国家治理体系的特点:

①坚持把根本政治制度、基本政治制度同法律体系、基本经济制度以及各方面体

机制等具体制度有机结合起来;

②坚持把国家层面民主制度同基层民主制度有机结合起来;

③坚持把党的领导、人民当家作主、依法治国有机结合起来。

④既坚持了社会主义的根本性质,又借鉴了古今中外制度建设的有益成果,符合我国国情,集中体现了中国特色社会主义的特点和优势。

三、中华人民共和国的政治制度——人民共和的确立与完善

抗疫斗争伟大实践再次证明,中国特色社会主义制度所具有的显著优势,是抵御风险挑战、提高国家治理效能的根本保证。衡量一个国家的制度是否成功、是否优越,一个重要方面就是看其在重大风险挑战面前,能不能号令四面、组织八方共同应对。我国社会主义制度具有非凡的组织动员能力、统筹协调能力、贯彻执行能力,能够充分发挥集中力量办大事、办难事、办急事的独特优势,这次抗疫斗争有力彰显了我国国家制度和国家治理体系的优越性。历史和现实都告诉我们,只要坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化,善于运用制度力量应对风险挑战冲击,我们就一定能够经受住一次次压力测试,不断化危为机、浴火重生。

——习近平在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的讲话(2020年9月8日)

中国特色社会主义制度和国家治理体系具有强大生命力和巨大优越性,为党和国家事业发展、人民幸福安康、社会和谐稳定和国家长治久安提供了有力制度保障,确保实现“两个一百年”奋斗目标,实现中华民族伟大复兴,使中国特色社会主义制度更加巩固、优越性充分展现。

三、中华人民共和国的政治制度——人民共和的确立与完善

(三)中国特色社会主义制度和国家治理体系的评价:

——中国近代至当代政治制度的演变

中华人民共和国的政治制度

中国共产党在根据地和解放区的制度探索

民国时期的政治制度

一

二

三

【课程标准】 了解共和制在中国建立的曲折过程,理解中国政治道路发展的独特性。

目 录

【课程标准】 了解共和制在中国建立的曲折过程,理解中国政治道路发展的独特性。

敢问路在何方?

鸦片战争

第二次鸦片战争

甲午中日战争

八国联军侵华战争

逐步沦为半殖民地半封建社会

敢问路在何方?

农民阶级

地主阶级

资产阶级

太平天国运动

义和团反帝爱国运动

洋务运动(师夷长技以自强)

清末“新政”

改良派:戊戌变法(君主立宪制)

失败

革命派:辛亥革命

无数仁人志士为改变中国的前途命运,开始探寻新的国家制度和国家治理体系

一、民国时期的政治制度——资产阶级共和的实践及困境

1.南京临时政府时期

1911年10月10日,武昌起义爆发

1912年1月1日,孙中山就任中华民国临时大总统,南京临时政府正式成立

1912年2月12日,

溥仪颁布退位诏书

一、民国时期的政治制度——资产阶级共和的实践及困境

1.南京临时政府时期

(1)中华民国的建立

①标志:

中华民国改用阳历,以黄帝纪元四千六百九年十一月十三日,为中华民国元年元旦。经由各省代表团议决,由本总统颁行。

——孙中山以临时大总统名义发布的《关于中华民国改用阳历的通电》(摘录)

◎五色旗

②意义:

中华民国釆用五色旗为国旗,改用公历,以中华民国纪元,1912年为民国元年(符合世界潮流)。

1912年1月1日,孙中山就任中华民国临时大总统,南京临时政府成立。

这标志着资产阶级共和制度在中国的诞生。

③国旗、纪年:

孙中山在宣布辞去临时大总统职务时,为了防范袁世凯专制独裁,以便把中国纳入资产阶级民主政治的轨道,提出定都南京、新总统到南京就职和遵守《中华民国临时约法》等三个条件。

——李侃 等《中国近代史》

(1)1912年3月10日,袁世凯在北京宣誓就任中华民国临时大总统。

(2)4月2日,经参议院表决,临时政府迁往北京,史称中华民国“北京临时政府”。

(3)《中华民国临时约法》?

一、民国时期的政治制度——资产阶级共和的实践及困境

1.南京临时政府时期

(2)《中华民国临时约法》的颁布

第一条 中华民国由中华人民组织。

第二条 中华民国之主权属于国民全体。

第四条 中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权。

第五条 中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别。

第四十五条 国务员于临时大总统提出法律案公布法律及发布命令时须副署之。

主权在民

平等自由

三权分立

责任内阁

《中华民国临时约法》是中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件,具有反对君主专制制度的进步意义。

材料二 在总统之外复设总理,是为总统制改为责任内阁制的标志。但规定的责任内阁制并不完备,其要害在于改制之后,未能确定总统府与国务院孰为最高行政中枢。由于总统府和国务院都被赋予了相当的行政权,而《临时约法》又“并未说明内阁是对总统或是对议会承担责任”,于是导致了一国之内同时具有两个行政中枢的二元化政体格局。……从民初政治的实践上看,斯时真可谓政争不断。

——杨天宏《论<临时约法>对民国政体的设计规划》

局限性:未能真正限制袁世凯权力;职权不明,导致政争不断、政局动荡。存在“因人设法”的局限。

【课堂探究】结合材料及所学知识,对《临时约法》进行简要评价。

参议院

总 统

总理内阁

法 院

参议院多数党

经参议院同意任免

选举 弹劾

对参议院立法有一次否决权

经参议院同意任命

立法权

司法权

行政权

①背景:孙中山把临时大总统位置让给袁世凯后,为防止其独裁,颁布了临时参议院制定《中华民国临时约法》

②内容:以主权在民、平等自由为原则,确立行政、立法、司法三权分立的政治体制,规定实行内阁制,内阁总理由议会的多数党产生, 总统颁布命令须由内阁总理副署才能生效。

③评价:《中华民国临时约法》是中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件,具有反对君主专制制度的进步意义。但存在“因人设法”的局限。

一、民国时期的政治制度

1.南京临时政府时期

(2)《中华民国临时约法》的颁布

北洋政府

简介:北洋政府(1912年~1928年)是指中华民国前期以袁世凯为首的晚清北洋军阀在政治格局中占主导地位的中国中央政府,是中国历史上第一个以和平的方式完整继承前朝疆域的政权,也是中国继清朝灭亡后第一个被国际承认的中国政府。

袁世凯逝世后,北洋各部分崩离析,皖系、直系两大派系先后控制中央政府,第二次直奉战争后,北洋政府又被迅速壮大的奉系控制。1928年国民政府领导的北伐战争取得胜利,北洋政府彻底覆灭,国民政府完成了短暂的形式统一

代表大买办和大地主阶级的利益,对内独裁对外卖国,但此时期,也是中国社会转型的重要时期。

一、民国时期的政治制度——资产阶级共和的实践及困境

2.北洋政府时期

(1)政党政治开始出现

①背景:

②概况:

辛亥革命后,随着专制政权的土崩瓦解.各类政党、社团纷纷建立,各派政治力量迅速分化和为谋求议会席位,各党派展开激烈竞争。

民国初期的政党、社团有300多个,如统一党、共和党、统一共和党、共和建设讨论会、中国社会党等。这些党派大体为原有的革命派、立宪派、旧官僚三派势力的分合,其同盟会、共和党和统一共和党为三大党,共和党拥戴袁世凯,统一共和党则接近同盟会。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}党派名称

发起人

在议会中所占席位

政治派别

国民党

宋教仁

392

革命派

共和党

黎元洪

176

旧官僚

统一党

程德全

24

旧官僚

民主党

汤化龙

24

立宪派

1912年12月至1913年初国会议席分配表

结合教材及所学知识,概述宋教仁遇刺身亡后的这份挽联“作民权保障,谁为后死者;为宪政流血,公真第一人”的含义?

1913年3月孙中山先生

回国组织二次革命

李烈钧

胡汉民

柏文蔚

被镇压

1913年10月6日,国会召开总统选举会,王家襄为主席。袁世凯命令京师警察厅和拱卫军联合派出军警“保卫”国会。此外,便衣军警千余人,自称“公民团”,将国会团团围住,所有入场的人准进不准出。

根据《总统选举法》规定:候选人必须获得四分之三的绝对多数票才能当选第一轮投票,袁世凯得471票,尚缺 99票,又进行第二轮投票,结果袁世凯得497票,离当选仍差63票。时已过午,议员要求回家吃饭,“公民团”把住前后门,并大声叫喊:“今天不选出我们中意的大总统,就休想出院!”议员见公民团虽外穿便衣,但军裤、皮靴和短枪赫然可见,知形势严重,遂在第三轮就袁世凯和黎元洪二人决选时,袁以507票当选“公民团”完成任务,“始高呼大总统万岁,振旅而返”。这时已是晚上9时。议员们饥肠辘辘,仓皇归去。

袁世凯就任正式大总统

一、民国时期的政治制度——资产阶级共和的实践及困境

2.北洋政府时期

(2)遭到破坏:“二次革命”

①背景:

②性质:

a.1912年8月国民党成立后,宋教仁等人想通过议会斗争实现资产阶级民主政治。

b.国民党在国会选举中获胜,宋教仁成为国会中多数党的领袖,将负责组织责任内阁。这威胁到了袁世凯的独裁统治。

c.1913年春,宋教仁在上海火车站被刺杀。袁世凯又非法签订善后大借款,准备发动内战,消灭南方革命力量。

辛亥革命的继续

③结果:

由于民族资产阶级自身的局限性和国民党内部力量涣散,“二次革命”很快被镇压下去

(3)名存实亡:

镇压“二次革命”后,袁世凯强迫国会议员选举他为正式大总统。就任正式大总统后,袁世凯先后下令解散了国民党和国会。

思考:民国初期的政党政治有什么特点?

受传统政治文化影响较深;

资本主义发展不充分,资产阶级力量弱小,缺乏相应的社会基础;

政党仓促成立(不成熟),且党争不休;

国民缺乏参政素养(或政党政治缺乏群众基础);

中国没有形成适合代议制民主的政治环境;

封建势力强大,军阀操控政权,等等。

⑴各类政党、社团纷纷建立,政党政治活跃;

⑵各派政治力量迅速分化和重组,以谋求议会席位为目标;

⑶各党派展开激烈竞争,开始了政党政治的尝试;

⑷政党数量众多,但没能促进民主政治的发展。

思考:北洋政府时期政党政治为什么不能成功?

一、民国时期的政治制度——资产阶级共和的实践及困境

2.北洋政府时期

(4)袁世凯复辟始末

盖中国如欲保存独立,不得不用立宪政治,而从其国之历史习惯、社会经济之状况,与夫列强之关系观之,则中国之立宪,以君主制行之为易,以共和制行之则较难也。

——[美]古德诺《共和与君主论》

君主实较民主为优,而中国尤不能不用君主政体。

——筹安会

(袁世凯亲信梁士诒)收买各方,组织各种请愿团,如京师请愿团、教育会请愿团、妇女请愿团、乞丐代表请愿团、人力车夫代表请愿团……和筹安会的各省请愿团一起,同时向参政院投递请愿书,掀起了请愿实行君主制的风潮。

——李侃 等《中国近代史》

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}

一、民国时期的政治制度——资产阶级共和的实践及困境

2.北洋政府时期

(3)袁世凯复辟始末

1915年9月,梁启超发表《异哉所谓国

体问题者》

1915年12月12日,袁世凯接受帝位

1915年12月13日,接受百官朝贺

1915年12月31日,下令1916年为“中

华帝国洪宪元年”

1916年6月6日,袁世凯在唾骂中死去

1916年1月1日,正式登上帝位

1916年3月22日,取消帝制

1915年12月,李烈钧策动反袁

1915年12月25日,云南独立,蔡锷

组织讨袁的“护国军”

1916年1月27日,贵州独立

南京国民政府

简介: 南京国民政府是中华民国国民政府时期的最高行政机关,统辖全国各地的中央政府,由以蒋介石为核心的中国国民党建立,宁汉合流后成为中国国民党政权,1928年东北易帜后成为代表中国的合法政府。政权性质是代表大地主大资产阶级的利益

“革命程序”论

“革命程序”论是孙中山三民主义政治学说的内容之一,即主张中国民主政治的建设,要经过军政、 训政、宪政3个时期。各个时期,国民党的责任和任务不同。孙中山认为,只有经过这样的步骤,才能最后做到“主权在民”。

一、民国时期的政治制度——资产阶级共和的实践及困境

3.南京国民政府时期

(1)开始:

A.在训政时期,由国民党全国代表大会代表国民大会领导国民行使政权,大会闭会期间,把政权托付给国民党中央执行委员会;

B.行政、立法、司法、考试、监察五项治权,托付给国民政府总揽执行;

C.国民党中央执行委员会政治会议负责指导监督国民政府的重大国务。

1928年,国民党通过《训政纲领》宣告军政时期结束,训政时期开始。

①内容:

②实质:

一党专政,独裁统治。

一、民国时期的政治制度——资产阶级共和的实践及困境

3.南京国民政府时期

1948年5月20日,正副总统就职典礼

(2)结束:

1948年,国民党召开“国民大会”,进入“宪政”时期。

选举蒋介石、李宗仁为总统、副总统,建立总统府,取代国民政府。国民党以此为其独裁统治披上“宪政”的外衣,但最终阻挡不住崩溃的命运。

⑴国民党的“训政”,违背了孙中山“主权在民”的初衷;

《训政纲领》的规定(国民党一党代政);

国民党的“训政”剥夺了人民权利;

国民党以种种借口一再拖延结束“训政”原本规定的6年时间。

⑵1948年国民党的“行宪”国大及其选举结果当然也是非法的,实质是为国民党的独裁统治披上“宪政”的外衣。

思考:为什么说国民党实施的“训政”“宪政”在实质上仍然是国民党的一党专政?

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}角度

南京临时政府

北洋政府

南京国民政府

政权与制度建设

⑴1912年元旦,孙中山就任中华民国临时大总统,南京临时政府正式成立,这标志着资产阶级共和制度在中国的诞生;

⑵1912年3月,孙中山颁布了临时参议院制定的《中华民国临时约法》,这是中国第一部资产阶级民主宪法,具有反对专制制度的进步意义

⑴1912年8月,同盟会与几个党派合并,改组为国民党,推举孙中山为理事长,实际由宋教仁主持党务;

⑵1913年,国民党在国会选举中获胜,宋教仁成为国会多数党领袖;

⑶(1913年春,袁世凯制造“宋案”,并镇压二次革命)1914年,袁世凯强迫国会选举他为正式大总统,随后解散国民党和国会。5月,公布《中华民国约法》

⑴1928年,国民党中央常务委员会通过《训政纲领》,宣告军政时期结束,训政时期开始;

⑵1948年,国民党打出“行宪”招牌,召开“国民大会”,选举蒋介石、李宗仁为总统、副总统,建立总统府,取代国民政府

宪法性文件

《中华民国临时约法》

《中华民国约法》

《训政纲领》和《中华民国宪法》

政治特征

孙中山缔造了民主共和制(三权分立和内阁制)

⑴各类政党、社团纷纷建立;⑵各党派展开激烈竞争,开始政党政治的尝试;⑶袁世凯与北洋军阀破坏民主共和,实行独裁统治

披着“训政”“宪政”的外衣,实行国民党专制和蒋介石独裁统治

民国时期的政治制度

二、中国共产党在根据地和解放区的制度探索——新民主主义共和实践

1.土地革命时期

到1930年夏,全国已经建立起大小十几块农村革命根据地,分布在十多个省。在各个革命根据地,各级苏维埃政权也陆续建立起来。

观察右图,想一想为什么要将农村革命根据地建立在这些地区呢?

①农村具有相对的独立性,可以不完全依赖城市而存在

②这些地区远离大城市,敌人统治力量相对薄弱

③在北伐战争的影响下,有群众基础

(1)革命根据地的建立

——人民共和国从这里走来

1.土地革命时期

(2)中华苏维埃共和国临时中央政府的成立——创建人民革命政权的尝试

中华苏维埃共和国临时中央政旧址

1931年11月7日至20日,中华苏维埃第一次全国代表大会在江西瑞金召开。大会制定了宪法大纲,通过了土地法、劳动法等法令,宣布中华苏维埃共和国临时中央政府正式成立。

二、中国共产党在根据地和解放区的制度探索——新民主主义共和实践

1.土地革命时期

(2)中华苏维埃共和国临时中央政府的成立——创建人民革命政权的尝试

宪法大纲规定,苏维埃政权属于工人、农民、红军士兵及一切劳苦大众。大会选举毛泽东为临时中央政府主席。

(二)中华苏维埃共和国所建立的是工人和农民的民主专政的国家,苏维埃政权是属于工人、农民、红军及一切劳苦民众的。在苏维埃政权下,所有工人、农民、红军兵士及一切劳苦民众都有权选派代表管理政权的管理。只有军阀、官僚、地主、豪绅、资本家、富农、僧侣及一切剥削人的人和反革命分子,是没有选派代表参加政权和政治上的自由的权利的。

——《中华苏维埃共和国宪法大纲》

人民民主政权的最初尝试,是在中国共产党领导下制定的第一部由人民当家作主保障自己权利的宪法性文件,作为革命根据地的政权建设纲领,确认了人民革命成果,指明了革命发展的方向和奋斗目标,

——但宪法大纲存在不足:取消资本家、富农等阶级阶层的参政权利和政治自由,限制了民主革命力量的发展,扩大了苏维埃政权的对立面,具有“左”倾色彩。

二、中国共产党在根据地和解放区的制度探索——新民主主义共和实践

2.抗日战争时期

(1)抗日根据地的建立

1937年全面抗战爆发后,中国共产党领导的抗日民主根据地逐步扩大。初期的根据地有陕甘宁、晋察冀、晋冀鲁豫、晋绥等边区,抗战胜利时发展为19个根据地。

大反攻前夕的19个抗日根据地

◎晋察冀军区司令部

——晋察冀抗日根据地,是中国共产党在抗日战争时期于敌后开创的第一个抗日根据地

二、中国共产党在根据地和解放区的制度探索——新民主主义共和实践

2.抗日战争时期

(2)抗日根据地的政权建设

①设立边区政府,作为民国地方政府,以适应抗日民族统一战线的需要。

②设置各级参议会,推行抗日民主制度,边区政府委员由边去参议会选举产生。

③通过三三制原则,与党外人士实行民主合作。

本党愿与各党各派及一切群众团体进行选举联盟,并在候选名单中确定共产党员只占三分之一,以便各党各派及无党无派人士均能参加边区民意机关之活动与边区行政之管理。在共产党员被选为某一行政机关之主管人员时,应保证该机关之职员有三分之二为党外人士充任,共产党员应与这些党外人士实行民主合作,不得一意孤行,把持包办。

——《陕甘宁边区施政纲领》(1941年5月1日)

二、中国共产党在根据地和解放区的制度探索——新民主主义共和实践

特点:

①巩固了抗日根据地,进一步巩固和扩大了抗日民主统一战线,加强了抗日民主政权的建设。

②保证了抗日战争的胜利,还为此后政协制度的形成积累了丰富经验。

材料一:陕甘宁边区“豆选”诗

金豆豆,银豆豆,豆豆不能随便投,选好人,办好事,投在好人碗里头。

材料二:1941年,陕甘宁边区进行“三三制”政权的普选。这次选举全边区有80%的人参加了投票。按“三三制”比例,选出了乡、县、边区三级参议会,各级参议会又选出了政府委员会。

评价:

适合普通群众;层层普选;贯彻“三三制”原则。

思考“为什么抗日根据地与革命根据地采用了不同的政权模式?

⑴革命形势(社会主要矛盾)和革命任务不同;

⑵指导思想不同:前者政权建设受苏俄革命和政权建设影响较大,后者反映党独立自主地探索政权建设模式。

【课堂探究】比较革命根据地与抗日根据地

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}比较项

革命根据地

抗日根据地

不同点

指导思想

斗争对象

分布地区

政权性质

最终结果

相同点

工农武装割据

全面抗战路线

国民党反动派

日本侵略者、顽固派、伪军

主要在江南地区

主要在华北地区

人民革命政权

抗日民主政权

第五次反围剿失败,根据地丧失

抗击大部分日寇,根据地发展

都采取了“农村包围城市”的政策,着眼于发动和依靠群众壮大力量,都通过发展生产、政权建设、武装民众等方式巩固和建设根据地

启示:只有将马克思主义普遍原理与中国革命实际相结合,制定正确的路线、方针、政策,才能更好地巩固、发展和建设根据地。

二、中国共产党在根据地和解放区的制度探索——新民主主义共和实践

解放战争中,党领导的人民解放军既是战斗队,又是工作队,每解放一地一城,随即建立和巩固人民政权。随着解放区的不断扩大和推进,人民政权也跟着普遍建立起来。

人民解放战争的不断胜利使各解放区逐渐连成一片,形成华北、东北、华东、中原、西北等大行政区。为了加强对各大行政区的领导,先后建立了相应的大行政区民主政府。到中华人民共和国成立前夕,除了西南和两广之外,整个中国大陆从基层到大行政区都建立了人民民主政府。

3.解放战争时期

(1)行政区的建立——为新中国的政权建设奠定了坚实基础

在解放区设置行政区,巩固新兴的人民政权。先后在东北、华北、中南、西北等地区建立。行政区设军事委员会或人民政府,各自管辖若干省级及以下行政单位。

二、中国共产党在根据地和解放区的制度探索——新民主主义共和实践

3.解放战争时期

(2)《论人民民主专政》的发表——为建立人民共和国奠定了理论基础

指出资产阶级共和国的方案在中国已经破产,资产阶级共和国应让位给人民共和国,要“建立工人阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政的国家”。

此时,人民民主政权的性质、结构也随之发生了转变:

1、“三三制”为特征的抗日民主政权开始向人民民主政权转变;

2、形式上议政分离的参议会制开始向议政合一的人民代表会议制过渡;

3、人民民主的性质转变为工人阶级领导的,以工农联盟为基础的、联合民族资产阶级、爱国民主人士对官僚资产阶级、地主阶级实行专制的民主。

二、中国共产党在根据地和解放区的制度探索——新民主主义共和实践

凡将立国,制度不可不察也

——战国《商君书·开塞》

制度优势是一个国家的最大优势,制度竞争是国家间最根本的竞争。制度稳则国家稳。新中国成立70年来,中华民族之所以能迎来从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃,最根本的是因为党领导人民建立和完善了中国特色社会主义制度,形成和发展了党的领导和经济、政治、文化、社会、生态文明、军事、外事等各方面制度,不断加强和完善国家治理。

中国特色社会主义制度的内涵

中国特色社会主义制度,包括人民代表大会制度的根本政治制度,中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度以及基层群众自治制度等基本政治制度,中国特色社会主义法律体系,公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,以及建立在这些制度基础上的经济体制、政治体制、文化体制、社会体制等各项具体制度。

三、中华人民共和国的政治制度——人民共和的确立与完善

中华人民共和国的政治制度

根本政治制度

基本政治制度

人民代表大会制度

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

民族区域自治制度

基层群众自治制度

新中国政治制度

(一)中国特色社会主义制度建设历程

(1) 发展历程:

初步确立

正式建立

1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议通过了具有临时宪法性质的 《中国人民政治协商会议共同纲领》规定:“人民行使国家政权的机关为各级人民代表大会和各级人民政府”

1954年9月,第一届全国人民代表大会第一次会议召开,

时间:

内容:

以国家根本大法的形式规定了我国实行人民代表大会制度。

影响:

在人民代表大会制度建立后,社会主义民主与法制建设取得了重要进展,促进了我国社会主义工业化建设和社会主义改造的顺利进行。

三、中华人民共和国的政治制度——人民共和的确立与完善

1.人民代表大会制度——根本政治制度

1.人民代表大会制度——根本政治制度

(1) 发展历程:

恢复完善

遭到破坏

1957年以后,由于受反右斗争扩大化和“左”倾指导思想的影响,民主集中制遭到破坏,人民代表大会制度在国家政治生活中的地位和作用被削弱。

“文化大革命”十年 中,人民代表大会制度更是遭受严重破坏和挫折。

“文化大革命”结束后,人民代表大会制度逐步恢复。1982年通过的《中华人民共和国宪法》进一步完善了人民代表大会制度,使我国社会主义民主政治建设进入新阶段。制度建设取得许多重要进展,如改进选举制度,把直接选举的范围扩大到县一级,实行差额选举;扩大全国人大常委会的职权,固定任期(每届5年);赋予省级地方人大及其常委会制定地方性法规的权力;等等。

三、中华人民共和国的政治制度——人民共和的确立与完善

(一)中国特色社会主义制度建设历程

1949

1954

1957

1966-1976

1982

人民行使国家政权的机关为各级人民代表大会和各级人民政府

以国家根本大法的形式规定了我国实行人民代表大会制度,是其正式建立的标志

人民代表大会制度在国家政治生活中的地位和作用被削弱

人民代表大会制度在国家政治生活中的地位和作用被削弱;“文革”结束后逐渐恢复

进一步完善了人民代表大会制度,使我国社会主义民主政治建设进入新的阶段

1.人民代表大会制度——根本政治制度

(2) 特点:

人民当家作主;民主集中制原则;一院制;党领导下的人民民主制度。

人民代表大会制度已成为中国社会主义政治文明的重要载体。是 坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的根本制度安排

(3) 优越性

三、中华人民共和国的政治制度——人民共和的确立与完善

(一)中国特色社会主义制度建设历程

“我国实行的共产党领导、多党合作的政党体制是我国政治制度的特点和优点。它根本不同于西方资本主义国家的多党制或两党制,也有别于一些社会主义国家实行的一党制。它是马克思列宁主义同中国革命与建设相结合的一个创造,是符合中国国情的社会主义政党制度。”

——摘自《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》

2.中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

(1) 实行原因:

②现实原因:

我国生产力水平比较落后,民主建设也还有待完善,国家的发展强大需要中共与其他民主党派同舟共济,并肩战斗。

有利于党和国家的集中统一和全国人民的团结;有利于发扬社会主义民主,充分调动各民主党派建设社会主义的积极性。

有利于党和政府兼听各种意见,做出科学的决策;有利于发扬共产党的优良传统和作风,克服官僚主义

三、中华人民共和国的政治制度——人民共和的确立与完善

(一)中国特色社会主义制度建设历程

①历史原因:民主革命时期,民主党派与中共并肩合作战斗,为新中国的建立做过巨大贡献。

2.中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

(2)政党关系:

中国共产党是执政党,是中国革命和建设事业的领导核心;

各民主党派是参政党,与中国共产党长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共;

是各民主党派、各人民团体和社会各方面代表人士组成的爱国统一战线组织,

(3)政协性质:

(4)基本职能:

是政治协商、民主监督和参政议政

三、中华人民共和国的政治制度——人民共和的确立与完善

(一)中国特色社会主义制度建设历程

2.中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

(5) 发展历程:

初步发展

正式确立

1949年,中国人民政治协商会议第一届全体会议的召开,标志着中国共产党领导的多党合作和政治协商制度正式确立。

改革开放以后,中共中央进一步明确多党合作和政治协商制度是我国政治制度的一个特点和优点,并提出了一整套关于多党合作和政治协商的理论与政策;1993年,“中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展”被写入宪法,使得多党合作和政治协商走上了制度化轨道。

1956年社会主义改造基本完成后,中共中央提岀了“长期共存、互相监督”的八字方针,在根本上解决了民主党派的发展前途问题,进一步确立了社会主义条件下我国多党合作的基本格局;(三大改造完成,民主党派性质发生改变)

恢复发展

三、中华人民共和国的政治制度——人民共和的确立与完善

(一)中国特色社会主义制度建设历程

【课堂探究】比较人民代表大会和人民政协

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}比较项

人民代表大会

人民政协

不同点

性质

职能

产生

方式

相同点

是我国的国家权力机关,代表人民统一行使国家权力,在我国国家机构体系中处于首要地位

中国共产党领导的、具有广泛代表性的爱国统一战线组织,是我国在政治生活中发扬社会主义民主的重要形式

是我国的国家权力机关,有权决定国家和地方的重大事物

政治协商、民主监督、参政议政

人大代表由民主选举产生

政协委员通过民主协商推荐产生

①都从不同方面反映了人民群众的意愿和要求,是中国特色社会主义民主的重要形式;

②都有利于监督国家机关开展工作,提高了国家机关的工作效率

三、中华人民共和国的政治制度——人民共和的确立与完善

①2013年11月,中共十八届三中全会决定把完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化作为全面深化改革的总目标。

②2019年,中共十九届四中全会,通过了《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》

(3) 新时期德制度建设:

中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征,

是中国特色社会主义制度的最大优势。

三、中华人民共和国的政治制度——人民共和的确立与完善

(一)中国特色社会主义制度建设历程

(二)中国特色社会主义制度和国家治理体系的特点:

①坚持把根本政治制度、基本政治制度同法律体系、基本经济制度以及各方面体

机制等具体制度有机结合起来;

②坚持把国家层面民主制度同基层民主制度有机结合起来;

③坚持把党的领导、人民当家作主、依法治国有机结合起来。

④既坚持了社会主义的根本性质,又借鉴了古今中外制度建设的有益成果,符合我国国情,集中体现了中国特色社会主义的特点和优势。

三、中华人民共和国的政治制度——人民共和的确立与完善

抗疫斗争伟大实践再次证明,中国特色社会主义制度所具有的显著优势,是抵御风险挑战、提高国家治理效能的根本保证。衡量一个国家的制度是否成功、是否优越,一个重要方面就是看其在重大风险挑战面前,能不能号令四面、组织八方共同应对。我国社会主义制度具有非凡的组织动员能力、统筹协调能力、贯彻执行能力,能够充分发挥集中力量办大事、办难事、办急事的独特优势,这次抗疫斗争有力彰显了我国国家制度和国家治理体系的优越性。历史和现实都告诉我们,只要坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化,善于运用制度力量应对风险挑战冲击,我们就一定能够经受住一次次压力测试,不断化危为机、浴火重生。

——习近平在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的讲话(2020年9月8日)

中国特色社会主义制度和国家治理体系具有强大生命力和巨大优越性,为党和国家事业发展、人民幸福安康、社会和谐稳定和国家长治久安提供了有力制度保障,确保实现“两个一百年”奋斗目标,实现中华民族伟大复兴,使中国特色社会主义制度更加巩固、优越性充分展现。

三、中华人民共和国的政治制度——人民共和的确立与完善

(三)中国特色社会主义制度和国家治理体系的评价:

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理