第14课 沟通中外文明的“丝绸之路” 教案

文档属性

| 名称 | 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路” 教案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 5.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-10-07 16:08:52 | ||

图片预览

文档简介

第14课《沟通中外文明的“丝绸之路”》教学设计

教学指导思想与理论依据

“情景——探究——感悟”教学模式是一种感受性学习方式。其基本思路是教师在教学中以教材为基础,以课程标准为导向,把所讲教材的内容编制成有序的知识信息,并辅助多种手段(如博物馆文物“营盘美男”、历史地图、历史剧、中外史料对比等),让学生自己走进历史,综合自己的知识观点、看法、认识和情感、态度、价值观,最后得出相关结论,获取历史的启迪。这样能激发学生自主学习的积极性、主动性,体验知识获得的乐趣。

教学背景分析

课题及教学内容分析 第三单元《秦汉时期:统一多民族国家的建立与巩固》在统编版七上整本教材中处于大一统和统一多民族国家发展时期。本课是统编版七上第三单元中的第14课,课题重点在“沟通”和“丝绸之路”,本课内容包括:张骞通西域、丝绸之路、对西域的管理三个子目。此三目有其内在逻辑关系,丝绸之路和对西域的管理是张骞通西域的结果。

秦汉时期的大一统促进了中国古代民族关系/对外交往的发展。而丝绸之路的开通,对民族关系和中西交往产生了深远影响,它是地理大发现前世界文化交流的一条主要通道。丝绸之路不仅沟通东西经济,而且促成了了多个文明的相互渗透。加之当代习近平主席提出的沿线国家共同发展的“一带一路”战略,故而本课的学习也极具现实意义。

学生情况分析

通过课前班级调查:65%的学生们对于张骞、班超较熟悉,50%的人听说过“丝绸之路”,35%的人听过“一带一路”的说法;但对于“西域”的概念、“丝绸之路”(尤其“海上丝绸之路”)的具体路线较为陌生,对于“张骞出西域的影响”和“丝绸之路”及“一带一路”的影响理解不够全面和深入。尽管如此,大部分学生都对此期的历史知识表现出强烈的求知欲。

教学目标

1.总体目标:了解张骞出使西域、丝绸之路及班超经营西域等交流史实,认识丝绸之路在中外交流中的作用。 2.能通过博物馆文物“营盘美男”、《丝绸之路示意图》等资料,认识丝绸之路的出土文物及路线。(素养目标:时空观念、史料实证)

3.能通过阅读中外史料,对营盘古城乃至丝绸之路在中西交往中的作用进行评价,培养学生辨证分析历史问题的能力。(素养目标:唯物史观、历史解释、史料实证)

4.通过张骞及班超出西域事迹,强化学生的爱国思想和开拓进取的意识;感悟“丝绸之路”在中西文化交流中的重要地位。(素养目标:家国情怀)

教学重点和难点

教学重点 张骞通西域 丝绸之路

突破方法:1.张骞通西域:分背景、经过、意义,结合历史剧和表格形式

2.丝绸之路:分路线和意义两方面

教学难点

丝绸之路的作用

突破方法:1.结合文物和中外评价;2.结合当代“一带一路”构想进一步理解。

教学资源和教学方法

(一)教学资源 多媒体课件 博物馆文物 历史教材 历史图片 历史地图 文字材料

(二)教学方法

1.多媒体教学法结合博物馆文物,扩大视野,使学生获得感性认识和心灵体验。

2.史料结合,调整教学顺序。

3.自主与合作结合,便于学生的理解。

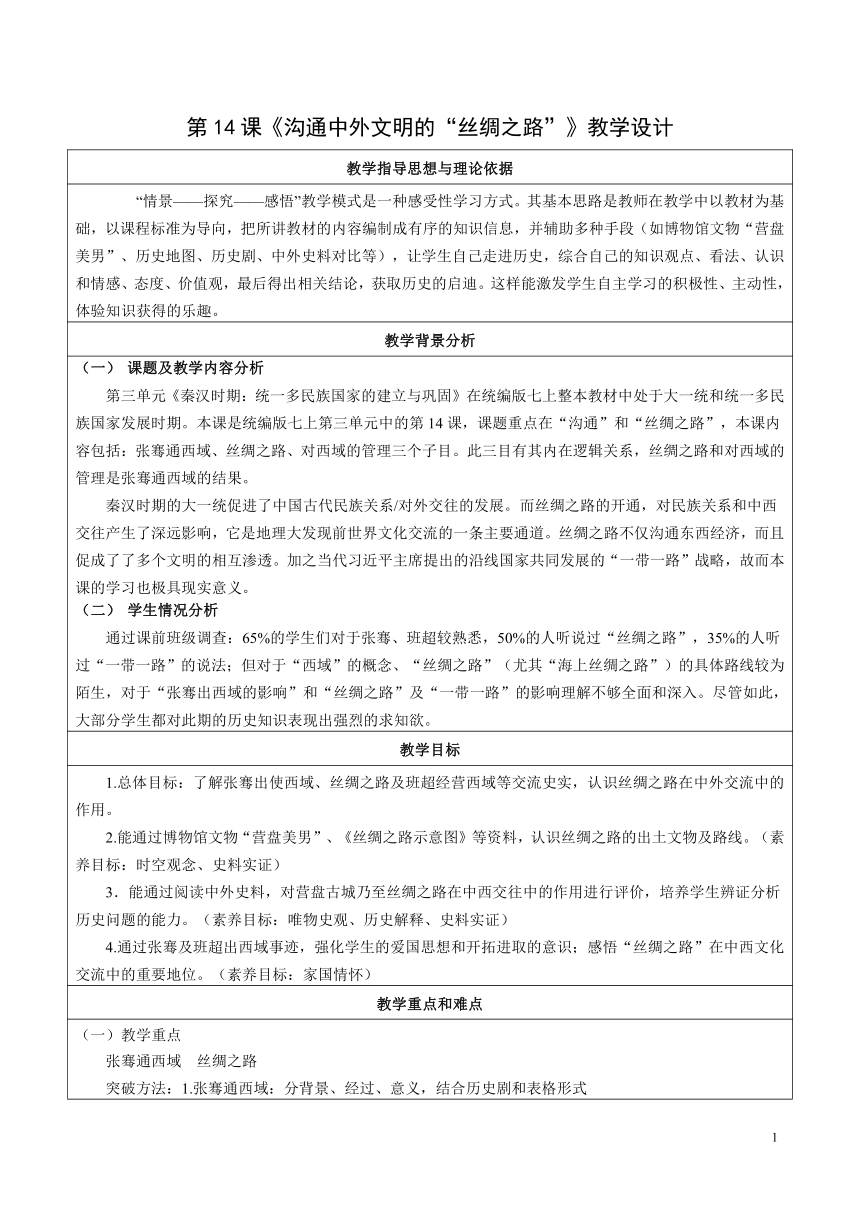

板书设计

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

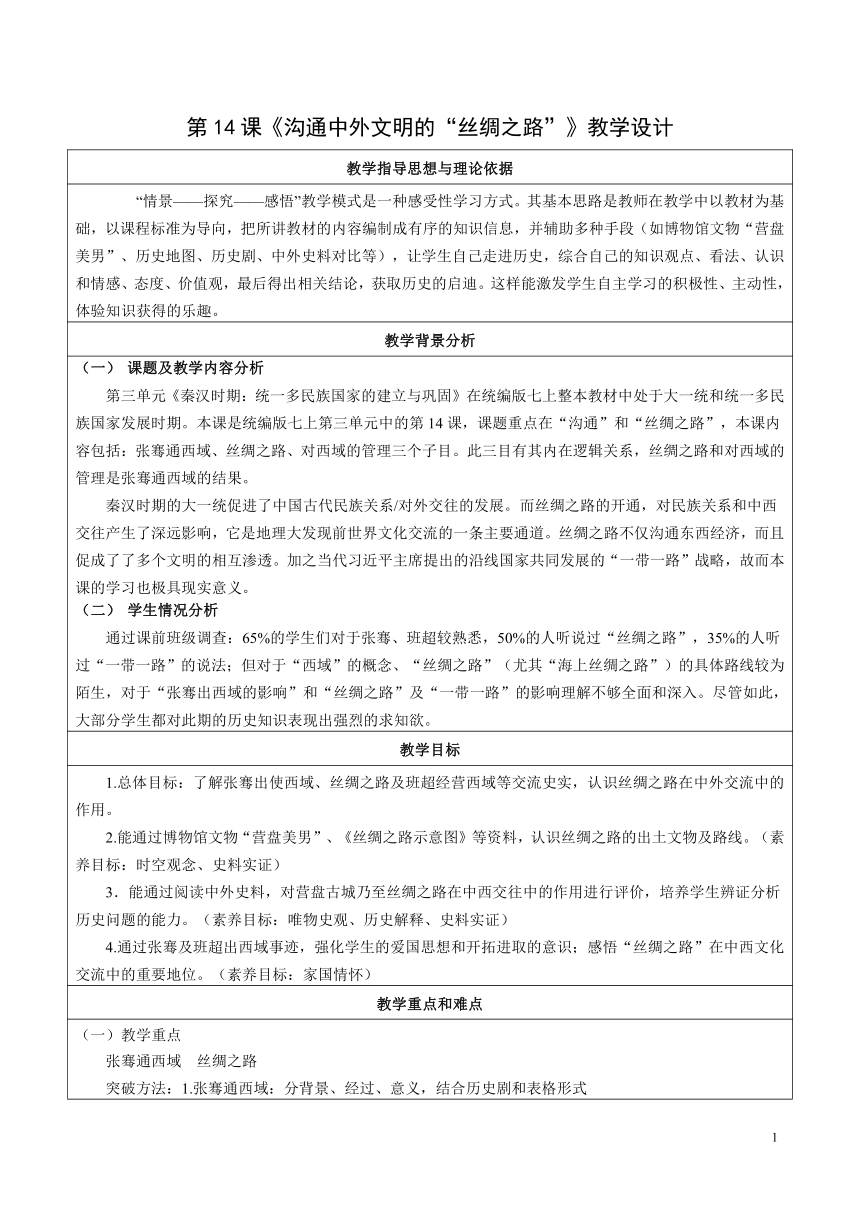

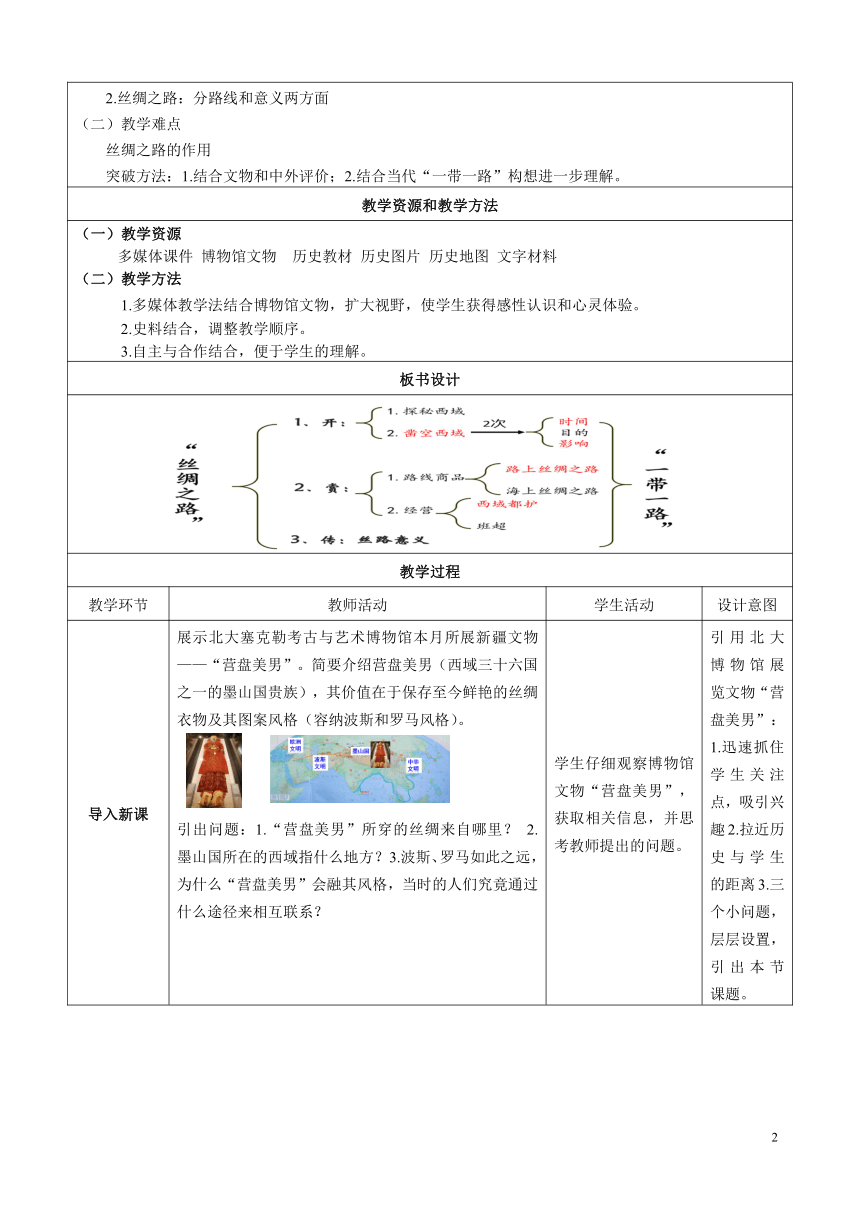

导入新课 展示北大塞克勒考古与艺术博物馆本月所展新疆文物——“营盘美男”。简要介绍营盘美男(西域三十六国之一的墨山国贵族),其价值在于保存至今鲜艳的丝绸衣物及其图案风格(容纳波斯和罗马风格)。

引出问题:1.“营盘美男”所穿的丝绸来自哪里? 2.墨山国所在的西域指什么地方?3.波斯、罗马如此之远,为什么“营盘美男”会融其风格,当时的人们究竟通过什么途径来相互联系?

学生仔细观察博物馆文物“营盘美男”,获取相关信息,并思考教师提出的问题。

引用北大博物馆展览文物“营盘美男”:1.迅速抓住学生关注点,吸引兴趣2.拉近历史与学生的距离3.三个小问题,层层设置,引出本节课题。

一、博望侯凿空开丝路

探秘西域

由营盘美男引出提问:西域具体指什么地方?通过动图展示西域的区域,着重指出:广义西域、狭义西域的区别;简单介绍西域,并引出《汉书》史料:

“时,匈奴降者言匈奴破月氏王,以其头为饮器,月氏遁而怨匈奴,无与共击之。汉方欲事灭胡,闻此言,欲通使。道必更匈奴中,乃募能使者。骞以郎应募,使月氏。”

提问:匈奴西域关系及汉武帝出使目的。

出示地图,了解大月氏、匈奴和汉的地理位置关系。

凿空西域

结合历史剧表演同时进行:期间其他同学同时完成“张骞两出西域表格”,并思考张骞精神。展示中外历史学家对张骞出西域的评价:

没有张骞出使西域,也就不会有丝绸之路的开辟。 ——清华张岂之《中国文明史十五讲》

“汉武帝派张骞出使西域,正是为了更好地了解各个民族,如乌桓、鲜卑、大月氏等。”

——加拿大著名汉学家Timothy Brook《哈佛中国史》

指导学生可结合中外研究,开阔自己的眼界。并得出张骞通西域的意义。

学生迅速在教材中自主寻找西域的概念;接着研读ppt中的《汉书》材料,了解西域的基本情况,并思考问题。

学生结合“张骞出西域”历史剧的表演和《张骞出使西域路线示意图》动图,合理思考张骞此行的艰难,感悟其精神;

学生研读中外历史学家对张骞的评价,得出自己的评价。

这部分内容学生所知甚少,因而以教师讲授为主,出示《汉书》史料,有助于锻炼论从史出、史论结合的历史学科核心素养。

1.学生能更真切的感受张骞惊人的毅力和爱国精神;2.初步了解结合中外材料,全面研究的方法。

二、东西方互通赏丝路

1)创设情境:

据研究,“营盘美男”另一身份正是当时行走于东西方的商人。你知道他当时可以选择的贸易路线和商品有什么吗?

两组同学分别展示自己的研究成果:

自主讲解《路上丝绸之路示意图》和沿线商品;《海上丝绸之路路线图》及交流商品;

2)教师补充三则丝路上的史实:分别是汉代西域、安息及大秦的趣事。

3)丝绸之路的保护:西域都护、班超经营西域、甘英出使大秦。列出表格,师生共同完成表格。

丝绸之路到底有什么意义值得我们汉政府如此保护呢?千年后的中国人又是如何继承的?

学生根据情境,观察《陆上丝绸之路》《海上丝绸之路》示意图,注意图例、方位和古今地名对照等。关注起点和最远到达地。

阅读补充材料,完成经营西域的表格。

1.创设情境,有助于增强历史代入感。通过《丝绸之路路线图》,学生了解丝路路线,并认识其交流的丰富性与双向性;2.补充材料有助于提升实物、史料实证素养;3.学生感悟丝绸之路的畅通,归因于张骞、班超、班勇等一代代人的努力。

三、盛中华妙笔传丝路 1.丝路意义:

结合中外各一则材料:

材料一:使者相望于道,商旅不绝于途。

——《史记·大宛列传》

材料二:丝绸之路让中国的丝绸和文明风靡全球……丝绸之路的历史就是一部浓缩的全球史。

——牛津大学历史教授Peter Frankopan《丝绸之路:一部全新的世界史》

研读材料,得出意义:丝绸之路极大促进了东西方经济、文化的交流。进一步解释“营盘美男”容纳波斯、罗马风格的现象。

2.继承与创新:

用时间轴的方式,从“张骞凿空”“丝绸之路”到“一带一路”倡议的提出,进而展示《一带一路示意图》,并引用习近平主席的评论:

古丝绸之路绵亘万里,延续千年,积淀了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神,是人类文明的宝贵遗产!

得出两者之间的关系:“一带一路”是古代丝绸之路的传承,更是创新与发展!

结合《丝绸之路:一部全新的世界史》中的材料,得出丝绸之路在中西文化交流中的作用。

观察历史时间轴,了解当代“一带一路”战略对“丝绸之路”的继承与发展。并描写“我心目中的丝绸之路”

结合近来较火热的著作《丝绸之路:一部全新的世界史》从外国人的角度,进一步探讨丝绸之路的意义。将丝绸之路上升到“全球史”的高度。

以古论今,结合历史知识分析当前局势,反思历史,增强历史解释核心素养。并通过描写加深对内心丝绸之路的理解。

课堂小结 我们通过“营盘美男”了解了张骞出西域、丝绸之路的开通、班超经营西域的事实,通过文物、史料认识了丝绸之路在中西交流中的作用。

再次回到营盘美男:

“营盘美男”到底是谁,为何正值青壮年就葬身沙海,他究竟在丝绸之路上扮演什么角色?他的故事未完,丝路也在继续,等待大家探索……

最后赠送学生一副对联:博望侯矢志不渝联通西域开辟丝绸之路千载扬名;好男儿志在四方刻苦学习投身一带一路建功立业。 学生回顾本节内容,进而通过所赠对联,思考自己在当代“一带一路”中的责任。 落脚于“营盘美男”的未解之谜,并结合对联,学生自觉树立时代责任感,同时增强对中国智慧和中华文化的认同和热爱。

教学反思

1.本节常态课以博物馆新展出的出土文物“营盘美男”引入,并贯穿全课,此文物材料使用较为新颖,能够迅速激发学生兴趣,提升其求知欲,并直观、清晰了解丝绸之路上的文物。渗透了时空观念、史料实证等历史学科核心素养。 2.本节课巧妙运用了全球史的思想,从全球史的视角引导学生认识丝绸之路,开阔了学生的视野。

3.在本节课难点,即对丝绸之路的作用理解上,运用了中外观点对比分析的方法,有助于学生全面、深入认识丝绸之路的作用;时间轴有利于增强时空观念。这些也是根据本人所教具体班级的学情而作的突破难点的策略。

4.不足:本课对于“营盘美男”的挖掘及与课本的结合还有待进一步提升;授课过程中部分知识点稍显凌乱,需要根据具体学情进一步优化。

1

教学指导思想与理论依据

“情景——探究——感悟”教学模式是一种感受性学习方式。其基本思路是教师在教学中以教材为基础,以课程标准为导向,把所讲教材的内容编制成有序的知识信息,并辅助多种手段(如博物馆文物“营盘美男”、历史地图、历史剧、中外史料对比等),让学生自己走进历史,综合自己的知识观点、看法、认识和情感、态度、价值观,最后得出相关结论,获取历史的启迪。这样能激发学生自主学习的积极性、主动性,体验知识获得的乐趣。

教学背景分析

课题及教学内容分析 第三单元《秦汉时期:统一多民族国家的建立与巩固》在统编版七上整本教材中处于大一统和统一多民族国家发展时期。本课是统编版七上第三单元中的第14课,课题重点在“沟通”和“丝绸之路”,本课内容包括:张骞通西域、丝绸之路、对西域的管理三个子目。此三目有其内在逻辑关系,丝绸之路和对西域的管理是张骞通西域的结果。

秦汉时期的大一统促进了中国古代民族关系/对外交往的发展。而丝绸之路的开通,对民族关系和中西交往产生了深远影响,它是地理大发现前世界文化交流的一条主要通道。丝绸之路不仅沟通东西经济,而且促成了了多个文明的相互渗透。加之当代习近平主席提出的沿线国家共同发展的“一带一路”战略,故而本课的学习也极具现实意义。

学生情况分析

通过课前班级调查:65%的学生们对于张骞、班超较熟悉,50%的人听说过“丝绸之路”,35%的人听过“一带一路”的说法;但对于“西域”的概念、“丝绸之路”(尤其“海上丝绸之路”)的具体路线较为陌生,对于“张骞出西域的影响”和“丝绸之路”及“一带一路”的影响理解不够全面和深入。尽管如此,大部分学生都对此期的历史知识表现出强烈的求知欲。

教学目标

1.总体目标:了解张骞出使西域、丝绸之路及班超经营西域等交流史实,认识丝绸之路在中外交流中的作用。 2.能通过博物馆文物“营盘美男”、《丝绸之路示意图》等资料,认识丝绸之路的出土文物及路线。(素养目标:时空观念、史料实证)

3.能通过阅读中外史料,对营盘古城乃至丝绸之路在中西交往中的作用进行评价,培养学生辨证分析历史问题的能力。(素养目标:唯物史观、历史解释、史料实证)

4.通过张骞及班超出西域事迹,强化学生的爱国思想和开拓进取的意识;感悟“丝绸之路”在中西文化交流中的重要地位。(素养目标:家国情怀)

教学重点和难点

教学重点 张骞通西域 丝绸之路

突破方法:1.张骞通西域:分背景、经过、意义,结合历史剧和表格形式

2.丝绸之路:分路线和意义两方面

教学难点

丝绸之路的作用

突破方法:1.结合文物和中外评价;2.结合当代“一带一路”构想进一步理解。

教学资源和教学方法

(一)教学资源 多媒体课件 博物馆文物 历史教材 历史图片 历史地图 文字材料

(二)教学方法

1.多媒体教学法结合博物馆文物,扩大视野,使学生获得感性认识和心灵体验。

2.史料结合,调整教学顺序。

3.自主与合作结合,便于学生的理解。

板书设计

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 展示北大塞克勒考古与艺术博物馆本月所展新疆文物——“营盘美男”。简要介绍营盘美男(西域三十六国之一的墨山国贵族),其价值在于保存至今鲜艳的丝绸衣物及其图案风格(容纳波斯和罗马风格)。

引出问题:1.“营盘美男”所穿的丝绸来自哪里? 2.墨山国所在的西域指什么地方?3.波斯、罗马如此之远,为什么“营盘美男”会融其风格,当时的人们究竟通过什么途径来相互联系?

学生仔细观察博物馆文物“营盘美男”,获取相关信息,并思考教师提出的问题。

引用北大博物馆展览文物“营盘美男”:1.迅速抓住学生关注点,吸引兴趣2.拉近历史与学生的距离3.三个小问题,层层设置,引出本节课题。

一、博望侯凿空开丝路

探秘西域

由营盘美男引出提问:西域具体指什么地方?通过动图展示西域的区域,着重指出:广义西域、狭义西域的区别;简单介绍西域,并引出《汉书》史料:

“时,匈奴降者言匈奴破月氏王,以其头为饮器,月氏遁而怨匈奴,无与共击之。汉方欲事灭胡,闻此言,欲通使。道必更匈奴中,乃募能使者。骞以郎应募,使月氏。”

提问:匈奴西域关系及汉武帝出使目的。

出示地图,了解大月氏、匈奴和汉的地理位置关系。

凿空西域

结合历史剧表演同时进行:期间其他同学同时完成“张骞两出西域表格”,并思考张骞精神。展示中外历史学家对张骞出西域的评价:

没有张骞出使西域,也就不会有丝绸之路的开辟。 ——清华张岂之《中国文明史十五讲》

“汉武帝派张骞出使西域,正是为了更好地了解各个民族,如乌桓、鲜卑、大月氏等。”

——加拿大著名汉学家Timothy Brook《哈佛中国史》

指导学生可结合中外研究,开阔自己的眼界。并得出张骞通西域的意义。

学生迅速在教材中自主寻找西域的概念;接着研读ppt中的《汉书》材料,了解西域的基本情况,并思考问题。

学生结合“张骞出西域”历史剧的表演和《张骞出使西域路线示意图》动图,合理思考张骞此行的艰难,感悟其精神;

学生研读中外历史学家对张骞的评价,得出自己的评价。

这部分内容学生所知甚少,因而以教师讲授为主,出示《汉书》史料,有助于锻炼论从史出、史论结合的历史学科核心素养。

1.学生能更真切的感受张骞惊人的毅力和爱国精神;2.初步了解结合中外材料,全面研究的方法。

二、东西方互通赏丝路

1)创设情境:

据研究,“营盘美男”另一身份正是当时行走于东西方的商人。你知道他当时可以选择的贸易路线和商品有什么吗?

两组同学分别展示自己的研究成果:

自主讲解《路上丝绸之路示意图》和沿线商品;《海上丝绸之路路线图》及交流商品;

2)教师补充三则丝路上的史实:分别是汉代西域、安息及大秦的趣事。

3)丝绸之路的保护:西域都护、班超经营西域、甘英出使大秦。列出表格,师生共同完成表格。

丝绸之路到底有什么意义值得我们汉政府如此保护呢?千年后的中国人又是如何继承的?

学生根据情境,观察《陆上丝绸之路》《海上丝绸之路》示意图,注意图例、方位和古今地名对照等。关注起点和最远到达地。

阅读补充材料,完成经营西域的表格。

1.创设情境,有助于增强历史代入感。通过《丝绸之路路线图》,学生了解丝路路线,并认识其交流的丰富性与双向性;2.补充材料有助于提升实物、史料实证素养;3.学生感悟丝绸之路的畅通,归因于张骞、班超、班勇等一代代人的努力。

三、盛中华妙笔传丝路 1.丝路意义:

结合中外各一则材料:

材料一:使者相望于道,商旅不绝于途。

——《史记·大宛列传》

材料二:丝绸之路让中国的丝绸和文明风靡全球……丝绸之路的历史就是一部浓缩的全球史。

——牛津大学历史教授Peter Frankopan《丝绸之路:一部全新的世界史》

研读材料,得出意义:丝绸之路极大促进了东西方经济、文化的交流。进一步解释“营盘美男”容纳波斯、罗马风格的现象。

2.继承与创新:

用时间轴的方式,从“张骞凿空”“丝绸之路”到“一带一路”倡议的提出,进而展示《一带一路示意图》,并引用习近平主席的评论:

古丝绸之路绵亘万里,延续千年,积淀了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神,是人类文明的宝贵遗产!

得出两者之间的关系:“一带一路”是古代丝绸之路的传承,更是创新与发展!

结合《丝绸之路:一部全新的世界史》中的材料,得出丝绸之路在中西文化交流中的作用。

观察历史时间轴,了解当代“一带一路”战略对“丝绸之路”的继承与发展。并描写“我心目中的丝绸之路”

结合近来较火热的著作《丝绸之路:一部全新的世界史》从外国人的角度,进一步探讨丝绸之路的意义。将丝绸之路上升到“全球史”的高度。

以古论今,结合历史知识分析当前局势,反思历史,增强历史解释核心素养。并通过描写加深对内心丝绸之路的理解。

课堂小结 我们通过“营盘美男”了解了张骞出西域、丝绸之路的开通、班超经营西域的事实,通过文物、史料认识了丝绸之路在中西交流中的作用。

再次回到营盘美男:

“营盘美男”到底是谁,为何正值青壮年就葬身沙海,他究竟在丝绸之路上扮演什么角色?他的故事未完,丝路也在继续,等待大家探索……

最后赠送学生一副对联:博望侯矢志不渝联通西域开辟丝绸之路千载扬名;好男儿志在四方刻苦学习投身一带一路建功立业。 学生回顾本节内容,进而通过所赠对联,思考自己在当代“一带一路”中的责任。 落脚于“营盘美男”的未解之谜,并结合对联,学生自觉树立时代责任感,同时增强对中国智慧和中华文化的认同和热爱。

教学反思

1.本节常态课以博物馆新展出的出土文物“营盘美男”引入,并贯穿全课,此文物材料使用较为新颖,能够迅速激发学生兴趣,提升其求知欲,并直观、清晰了解丝绸之路上的文物。渗透了时空观念、史料实证等历史学科核心素养。 2.本节课巧妙运用了全球史的思想,从全球史的视角引导学生认识丝绸之路,开阔了学生的视野。

3.在本节课难点,即对丝绸之路的作用理解上,运用了中外观点对比分析的方法,有助于学生全面、深入认识丝绸之路的作用;时间轴有利于增强时空观念。这些也是根据本人所教具体班级的学情而作的突破难点的策略。

4.不足:本课对于“营盘美男”的挖掘及与课本的结合还有待进一步提升;授课过程中部分知识点稍显凌乱,需要根据具体学情进一步优化。

1

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史