人教部编版历史八年级上册 第6课 戊戌变法 教案

文档属性

| 名称 | 人教部编版历史八年级上册 第6课 戊戌变法 教案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 322.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2020-10-09 08:14:09 | ||

图片预览

文档简介

人教版八年级上册历史课时教案

学科: 历史 年级: 八年级 主备人: 审批: 学校 .

课题 第6课 戊戌变法 课型 新授 周次

序号

教学目标 知道公车上书以及康有为、梁启超等维新派代表人物,了解百日维新的基本史实,认识戊戌变法对中国近代社会的影响。由此提高学生的历史理解能力,初步培养分析问题的能力;以维新人士的进步立场和为变法图强勇于牺牲的事迹,激发学生热爱祖国、振兴中华的高尚情操和历史责任感,树立以天下为己任的正确人生观和价值观。

教学重点 公车上书;百日维新的内容。

教学难点 戊戌变法对中国近代社会产生的影响。

一、导入新课

北京大学简称“北大”,是世界上著名的大学,也是中国近代建立的一所国立综合性大学,享有极高的声誉。该学校现为“211工程”“985工程”重点建设大学,是中国顶尖学府“九校联盟”的重要成员。你知道北京大学的前身是什么吗?与戊戌变法有何关系?

二、讲授新课

(一)康有为与公车上书

A.公车上书

1.学生自主学习:阅读教材,公车上书的主要人物和大致经过。

2.教师解释:汉朝时,政府都是用公车接送参加考试的举子,后来就把参加科举考试的举子叫做“公车”。由于这次上书是康有为组织参加科举考试的各省举子所为,因此历史上就称为“公车上书”。

3.材料引入:

材料一 世变小,则治世法因之小变;世变大,则治世法因之大变。

材料二 《易》曰:“穷则变,变则通。”知天下事未有久而不变者也。

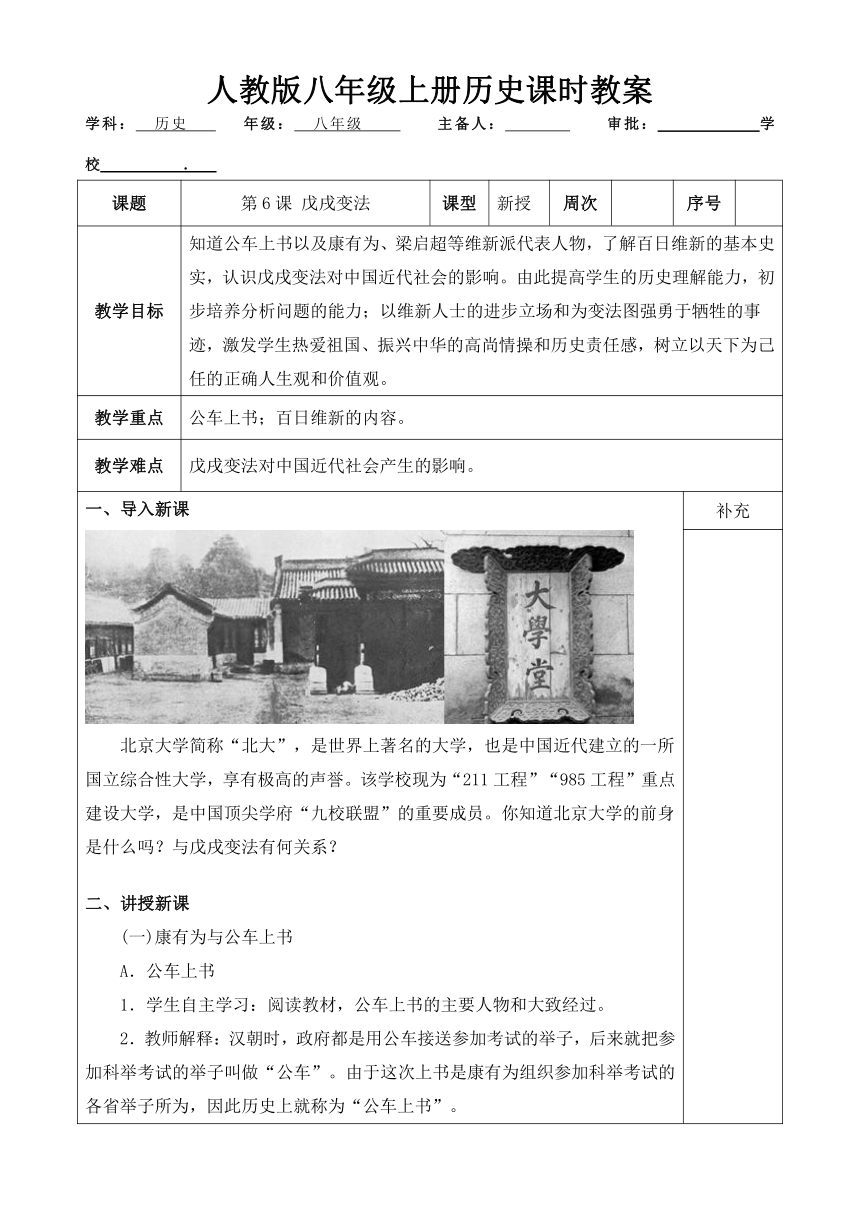

4.图片展示:展示康有为和梁启超的图片

5.问题思考:为什么会有那么多应试举人要求拒签《马关条约》?为什么人们在要求拒签条约的同时又请求变法?(学生讨论)

6.教师讲述:《马关条约》签订后,帝国主义国家在中国掀起了瓜分中国的狂潮,民族危机严重。这一危机深深地刺激了国人的觉醒,激起了以康、梁为代表的资产阶级维新派追求独立自强的激情与呼号,变法呼之欲出。

B.维新思想的传播

1.教师讲述:虽然上书不达,但却轰动了京、沪,揭开了维新变法的序幕。康、梁带着对国势的沉痛、救国的迫切、变法的热衷、自强的思虑,继续为变法而奔走呼号。

2.学生自主学习:阅读教材,列举一些著名的学会和报刊,并说说它们宣传了哪些思想观点?

报刊

地 点

代表人物

思想观点

《时务报》

上海

梁启超

“法者,天下之公器也;变者,天下之公理也”

《国闻报》

天津

严复

“通上下之情”“通中外之故”

3.教师强调:维新思想的传播,极大地推动了维新变法运动的发展,为百日维新奠定了思想基础。

(二)百日维新

A.百日维新

1.材料展示:“若不及时图治,数年之后,四邻交逼,不能立国。”“万国报馆议论沸腾,咸以为中国为言,若箭在弦,省括即发……瓜分豆剖,渐露机芽,恐惧国惶,不知死所。”“乱机遍伏,即无强敌之逼,揭竿斩木,也可忧危。” ──康有为《上清帝第五书》

2.教师讲述:此材料道出当时中国面临内忧(揭竿斩木)外患(瓜分豆剖)。康有为言辞恳切,光绪帝被深深感动,表示不做“亡国之君”,让康有为全面筹划变法。

3.学生发言:阅读教材,总结变法的内容并分析各个内容的影响?

内容

影响

裁撤冗官冗员,允许官民上书言事

有利于刷新吏治,使官民参与政治的积极性提高

鼓励私人兴办工矿企业,发展农、工、商业

有利于中国资本主义发展

改革财政,编制国家预算

有利于国家财政的制度化建设

废除八股,改试策论,开办新式学堂

有利于思想的解放及西方思想的传入

裁减绿营,训练新式军队

有利于提高军队的战斗力和军事素质

4.问题探究:变法有利于哪个阶级的利益?得到哪些人的拥护?变法触动哪些人的利益?

提示:资产阶级;资产阶级、先进知识分子等;地主阶级顽固派。

B.戊戌政变

1.教师讲述:变法触犯了以慈禧太后为首的顽固派的利益。9月21日,慈禧太后等发动政变,囚禁光绪帝,搜捕维新人士,废除变法诏令。历时103天的变法失败,史称“百日维新”。

2.学生感悟:我们应该学习谭嗣同的什么精神?

提示:为民族大业不惜牺牲生命的爱国主义精神。

3.教师提问:戊戌变法失败的原因有哪些?

4.教师归纳:①维新变法触及了封建顽固派的利益;②顽固派实力强大;③维新派没有一个坚强的领导核心;④维新派不敢发动群众,仅仅依靠一个没有实权的皇帝;⑤维新人士缺乏政治策略,急于求成。

5.教师讲述:戊戌变法的历史意义——戊戌变法是资产阶级维新派为挽救民族危亡,发展资本主义的改良运动,具有进步性、爱国性,是近代历史上一场思想启蒙运动。

三、课堂小结

戊戌变法

1.代表人物:康有为、梁启超

2.揭开序幕:1895年春,公车上书。

3.运动的发展: ①严复翻译《天演论》 ②上海的《时务报》和天津的《国闻报》

4.运动的高潮:百日维新(戊戌变法) ①变法开始的标志:1898年6月11日,光绪皇帝颁布“明定国是”诏书,宣布变法;?

②内容:经济:发展农工商业。军事:训练新式陆海军。政治:开放言论,取消多余的衙门和废除无用的官职。文化教育:创办报刊,兴办新式学堂培养人才,科举考试废除八股文。

③作用:戊戌变法在社会上起到了思想启蒙的作用。但不可能使中国走上富强道路

④失败:慈禧太后等发动戊戌政变,囚禁光绪帝,搜捕维新人士,杀害戊戌六君子(谭嗣同、刘光第、林旭、杨锐、杨深秀、康广仁)。谭嗣同就义前,留下一首绝命诗:“有心杀贼,无力回天、死得其所,快哉快哉!”

5.失败原因: ①寄希望于无实权的皇帝;? ②以慈禧太后为首的顽固派力量强大; ③资产阶级的软弱性和妥协性,力量过于单薄,脱离人民群众。

6.性质:戊戌变法是自上而下的资产阶级性质的改良运动。

四、巩固练习

1.下列关于戊戌变法的表述,正确的是( )

A.康有为是变法的主要筹划者

B.《南京条约》的签订是起因

C.得到了慈禧太后的大力支持

D.彻底改变了中国的政治制度

2.“作为一场政治运动,百日维新短命而亡,但作为一场更广阔意义的社会文化运动,自有其成功之处。”这里的“成功之处”主要是指( )

A.在社会上起到思想启蒙的作用

B.改变了封建君主专制政体

C.阻止了民族危机的继续加深

D.动摇了儒家思想的正统地位

3.阅读下列材料,探究问题。

材料一 试问今日时局如此,国势如此,若仍以不练之兵,有限之饷,士无实学,工无良师,强弱相形,贫富悬绝,岂真能制挺(ting)以挞(ta)坚甲利兵乎?

——光绪帝“明定国是”诏书

材料二 戊戌变法的主要内容有:改革政府机构,裁撤冗官,任用维新人士,鼓励私人兴办工矿企业;开办新式学堂培养人才,翻译西方书籍,传播新思想;创办报刊,开放言论:训练新式军队等。

材料三 尽管维新运动没能达到它的政治目标,但它所引起的思想变化却对中国的社会和文化有着长期的和全国规模的影响。

——摘编自《剑桥中国晚清史》

(1)根据材料一和所学知识,分析光绪帝为什么决心变法维新。

(2)根据材料二,分析哪些变法措施对封建旧势力的冲击最大。综合材料二、三,指出维新变法运动起到了怎样的历史作用。

参考答案:

1.A 2.A

3.(1)中国当时正被列强瓜分,国力衰弱,面临亡国的严重危机。

(2)改革政府机构,裁撤冗官,任用维新人士;在社会上起了思想启蒙的作用。 补充

学科: 历史 年级: 八年级 主备人: 审批: 学校 .

课题 第6课 戊戌变法 课型 新授 周次

序号

教学目标 知道公车上书以及康有为、梁启超等维新派代表人物,了解百日维新的基本史实,认识戊戌变法对中国近代社会的影响。由此提高学生的历史理解能力,初步培养分析问题的能力;以维新人士的进步立场和为变法图强勇于牺牲的事迹,激发学生热爱祖国、振兴中华的高尚情操和历史责任感,树立以天下为己任的正确人生观和价值观。

教学重点 公车上书;百日维新的内容。

教学难点 戊戌变法对中国近代社会产生的影响。

一、导入新课

北京大学简称“北大”,是世界上著名的大学,也是中国近代建立的一所国立综合性大学,享有极高的声誉。该学校现为“211工程”“985工程”重点建设大学,是中国顶尖学府“九校联盟”的重要成员。你知道北京大学的前身是什么吗?与戊戌变法有何关系?

二、讲授新课

(一)康有为与公车上书

A.公车上书

1.学生自主学习:阅读教材,公车上书的主要人物和大致经过。

2.教师解释:汉朝时,政府都是用公车接送参加考试的举子,后来就把参加科举考试的举子叫做“公车”。由于这次上书是康有为组织参加科举考试的各省举子所为,因此历史上就称为“公车上书”。

3.材料引入:

材料一 世变小,则治世法因之小变;世变大,则治世法因之大变。

材料二 《易》曰:“穷则变,变则通。”知天下事未有久而不变者也。

4.图片展示:展示康有为和梁启超的图片

5.问题思考:为什么会有那么多应试举人要求拒签《马关条约》?为什么人们在要求拒签条约的同时又请求变法?(学生讨论)

6.教师讲述:《马关条约》签订后,帝国主义国家在中国掀起了瓜分中国的狂潮,民族危机严重。这一危机深深地刺激了国人的觉醒,激起了以康、梁为代表的资产阶级维新派追求独立自强的激情与呼号,变法呼之欲出。

B.维新思想的传播

1.教师讲述:虽然上书不达,但却轰动了京、沪,揭开了维新变法的序幕。康、梁带着对国势的沉痛、救国的迫切、变法的热衷、自强的思虑,继续为变法而奔走呼号。

2.学生自主学习:阅读教材,列举一些著名的学会和报刊,并说说它们宣传了哪些思想观点?

报刊

地 点

代表人物

思想观点

《时务报》

上海

梁启超

“法者,天下之公器也;变者,天下之公理也”

《国闻报》

天津

严复

“通上下之情”“通中外之故”

3.教师强调:维新思想的传播,极大地推动了维新变法运动的发展,为百日维新奠定了思想基础。

(二)百日维新

A.百日维新

1.材料展示:“若不及时图治,数年之后,四邻交逼,不能立国。”“万国报馆议论沸腾,咸以为中国为言,若箭在弦,省括即发……瓜分豆剖,渐露机芽,恐惧国惶,不知死所。”“乱机遍伏,即无强敌之逼,揭竿斩木,也可忧危。” ──康有为《上清帝第五书》

2.教师讲述:此材料道出当时中国面临内忧(揭竿斩木)外患(瓜分豆剖)。康有为言辞恳切,光绪帝被深深感动,表示不做“亡国之君”,让康有为全面筹划变法。

3.学生发言:阅读教材,总结变法的内容并分析各个内容的影响?

内容

影响

裁撤冗官冗员,允许官民上书言事

有利于刷新吏治,使官民参与政治的积极性提高

鼓励私人兴办工矿企业,发展农、工、商业

有利于中国资本主义发展

改革财政,编制国家预算

有利于国家财政的制度化建设

废除八股,改试策论,开办新式学堂

有利于思想的解放及西方思想的传入

裁减绿营,训练新式军队

有利于提高军队的战斗力和军事素质

4.问题探究:变法有利于哪个阶级的利益?得到哪些人的拥护?变法触动哪些人的利益?

提示:资产阶级;资产阶级、先进知识分子等;地主阶级顽固派。

B.戊戌政变

1.教师讲述:变法触犯了以慈禧太后为首的顽固派的利益。9月21日,慈禧太后等发动政变,囚禁光绪帝,搜捕维新人士,废除变法诏令。历时103天的变法失败,史称“百日维新”。

2.学生感悟:我们应该学习谭嗣同的什么精神?

提示:为民族大业不惜牺牲生命的爱国主义精神。

3.教师提问:戊戌变法失败的原因有哪些?

4.教师归纳:①维新变法触及了封建顽固派的利益;②顽固派实力强大;③维新派没有一个坚强的领导核心;④维新派不敢发动群众,仅仅依靠一个没有实权的皇帝;⑤维新人士缺乏政治策略,急于求成。

5.教师讲述:戊戌变法的历史意义——戊戌变法是资产阶级维新派为挽救民族危亡,发展资本主义的改良运动,具有进步性、爱国性,是近代历史上一场思想启蒙运动。

三、课堂小结

戊戌变法

1.代表人物:康有为、梁启超

2.揭开序幕:1895年春,公车上书。

3.运动的发展: ①严复翻译《天演论》 ②上海的《时务报》和天津的《国闻报》

4.运动的高潮:百日维新(戊戌变法) ①变法开始的标志:1898年6月11日,光绪皇帝颁布“明定国是”诏书,宣布变法;?

②内容:经济:发展农工商业。军事:训练新式陆海军。政治:开放言论,取消多余的衙门和废除无用的官职。文化教育:创办报刊,兴办新式学堂培养人才,科举考试废除八股文。

③作用:戊戌变法在社会上起到了思想启蒙的作用。但不可能使中国走上富强道路

④失败:慈禧太后等发动戊戌政变,囚禁光绪帝,搜捕维新人士,杀害戊戌六君子(谭嗣同、刘光第、林旭、杨锐、杨深秀、康广仁)。谭嗣同就义前,留下一首绝命诗:“有心杀贼,无力回天、死得其所,快哉快哉!”

5.失败原因: ①寄希望于无实权的皇帝;? ②以慈禧太后为首的顽固派力量强大; ③资产阶级的软弱性和妥协性,力量过于单薄,脱离人民群众。

6.性质:戊戌变法是自上而下的资产阶级性质的改良运动。

四、巩固练习

1.下列关于戊戌变法的表述,正确的是( )

A.康有为是变法的主要筹划者

B.《南京条约》的签订是起因

C.得到了慈禧太后的大力支持

D.彻底改变了中国的政治制度

2.“作为一场政治运动,百日维新短命而亡,但作为一场更广阔意义的社会文化运动,自有其成功之处。”这里的“成功之处”主要是指( )

A.在社会上起到思想启蒙的作用

B.改变了封建君主专制政体

C.阻止了民族危机的继续加深

D.动摇了儒家思想的正统地位

3.阅读下列材料,探究问题。

材料一 试问今日时局如此,国势如此,若仍以不练之兵,有限之饷,士无实学,工无良师,强弱相形,贫富悬绝,岂真能制挺(ting)以挞(ta)坚甲利兵乎?

——光绪帝“明定国是”诏书

材料二 戊戌变法的主要内容有:改革政府机构,裁撤冗官,任用维新人士,鼓励私人兴办工矿企业;开办新式学堂培养人才,翻译西方书籍,传播新思想;创办报刊,开放言论:训练新式军队等。

材料三 尽管维新运动没能达到它的政治目标,但它所引起的思想变化却对中国的社会和文化有着长期的和全国规模的影响。

——摘编自《剑桥中国晚清史》

(1)根据材料一和所学知识,分析光绪帝为什么决心变法维新。

(2)根据材料二,分析哪些变法措施对封建旧势力的冲击最大。综合材料二、三,指出维新变法运动起到了怎样的历史作用。

参考答案:

1.A 2.A

3.(1)中国当时正被列强瓜分,国力衰弱,面临亡国的严重危机。

(2)改革政府机构,裁撤冗官,任用维新人士;在社会上起了思想启蒙的作用。 补充

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹